|

|

|

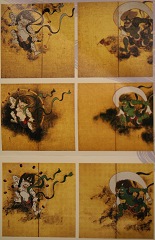

| 氷献灯 | 雅楽を奏する楽人 | 東遊 |

|

|

|

| 万歳楽 | 蘭陵王 | 納曾利 |

|

|

|

| 13日 | 14日 | 17日 |

|

|

|

| (1). パリのホテルの部屋から観た凱旋門 | (2). パリとベルン間の列車で出されたランチ | (3). Grindelwaldのホテルの部屋から観たアイガー峰 |

|

|

|

| (4). 持参の昼食 | (5). 雲の間から一瞬現れたEigerの頂 | (6). 長時間待ってやっと現れたJungfrau峰 |

|

|

|

| (7). Kleine Scheidegg駅 | (8). 北壁にいどむクライマーの登山口。右はアイガー氷河。 | (9). 朝日に輝くアイガー。左にのびる稜線がミッテレギ稜。右の陽のあたってないところが北壁。 |

|

|

|

| (10). WengernalpからKleine Scheideggへの道、右がMonch峰,左が Eiger峰 | (11). 後方がBachalpsee。 | (12). Cmpanula cochleaifolia |

|

|

|

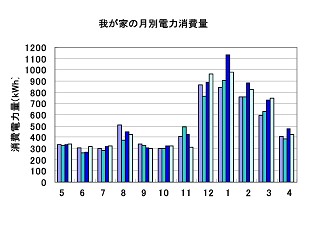

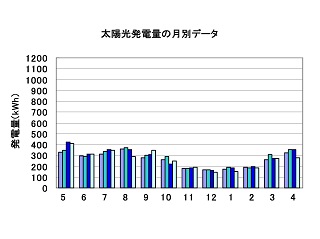

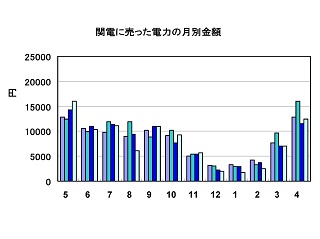

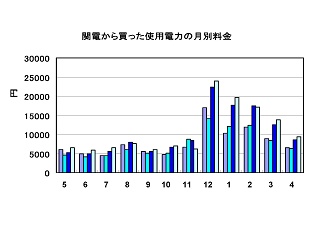

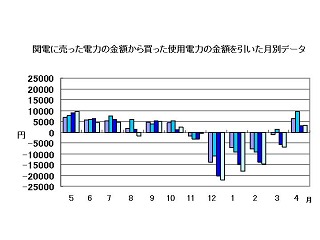

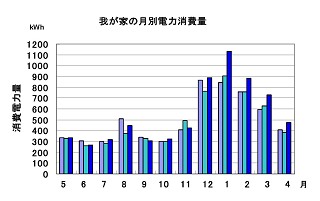

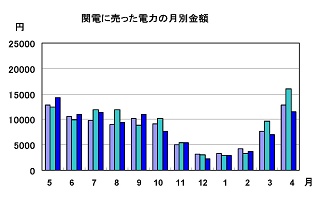

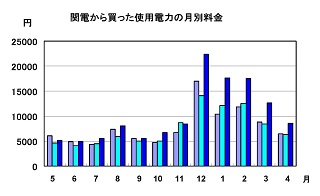

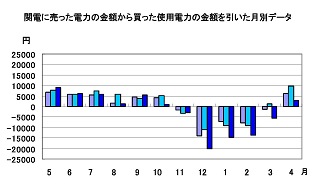

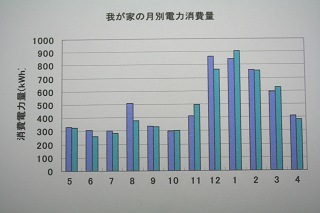

| 関電に売った電力の月別金額 | 関電から買った使用電力の月別料金 | 関電に売った電力の金額から関電から買った使用電力の金額を引いた月別金額 |

早くも三月になった。鉢植えの福寿草が満開である(右の写真)。

早くも三月になった。鉢植えの福寿草が満開である(右の写真)。 「22日に叔母の27回忌の法要をする」と、岐阜県美濃市の私の母の実家に住む従兄弟から連絡があり、

出かけて行った。5:00に起床、6:00に車で家を出た。9:45に従兄弟の家に着いた。10:00にお寺に参拝。

10:30に長良川畔にあるお墓に参拝。そこに私の母の墓もあり、家から持って行ったスイセンとビシャコ

を奉げた。母が亡くなったとき父は出征していて不在、私は喪主として"土葬の棺に最初に土をふりかけた"

こと・・・が墓参の折毎に思い出される。11:00従兄弟の家で仏壇・位牌に参拝。11:30美濃市の長良川畔の

料亭で会食。25名ほどの集まりであるが、このような機会でないと会えない人もあり、楽しい一時を過ご

させていただいた。

「22日に叔母の27回忌の法要をする」と、岐阜県美濃市の私の母の実家に住む従兄弟から連絡があり、

出かけて行った。5:00に起床、6:00に車で家を出た。9:45に従兄弟の家に着いた。10:00にお寺に参拝。

10:30に長良川畔にあるお墓に参拝。そこに私の母の墓もあり、家から持って行ったスイセンとビシャコ

を奉げた。母が亡くなったとき父は出征していて不在、私は喪主として"土葬の棺に最初に土をふりかけた"

こと・・・が墓参の折毎に思い出される。11:00従兄弟の家で仏壇・位牌に参拝。11:30美濃市の長良川畔の

料亭で会食。25名ほどの集まりであるが、このような機会でないと会えない人もあり、楽しい一時を過ご

させていただいた。 13日に本箱を作ったとき "からだじゅうが痛くなった"と書いた。14日の午後、神戸大学へテニスを

しに行った。少しストロークの練習をしたら背中に"痛み"を感じた。試合を始めたら痛くてサーブが

できない。早々にテニスを止めて帰宅し、整骨院へ行った。"前日に寒いところで仕事をして背中の筋肉

を傷めたようだ"と自覚した。

13日に本箱を作ったとき "からだじゅうが痛くなった"と書いた。14日の午後、神戸大学へテニスを

しに行った。少しストロークの練習をしたら背中に"痛み"を感じた。試合を始めたら痛くてサーブが

できない。早々にテニスを止めて帰宅し、整骨院へ行った。"前日に寒いところで仕事をして背中の筋肉

を傷めたようだ"と自覚した。 予てからの懸案であった本箱を作った。我が家の廊下に本箱を設置することにした。狭いスペースに

出来るだけ沢山の本を入れたいので自作することにした。設計図を描き、ホームセンターで材木を買って切断していただいた。

ドリルで穴をあけ、ねじ釘で止めるだけである。簡単ですぐできると思ったのだけど、意外に大変であった。材木に目印をいれ、

穴をあけ、組み立てるだけであるのだけど・・・なれない姿勢をとったり、ドライバーで締め上げるだけで、からだじゅうが

痛くなった。ドライバーで締め上げるのに、腕の力だけでなく腹筋まで使っていることが良く分かった。屋外で組み立てたの

だけど・・・途中で雪が降り出した。やっと作り上げて、室内に設置した。床から天井すれすれまでの本箱ができた。ねじ釘で

壁に固定した。それを待っていたように愚妻が本を運んできた。あっという間に一杯になってしまった。「もう一個つくれ」と

言う。じょうだんじゃない・・・しばらく休憩。・・・それにしても・・・「なまった体になってしまったなあ」と痛感。

予てからの懸案であった本箱を作った。我が家の廊下に本箱を設置することにした。狭いスペースに

出来るだけ沢山の本を入れたいので自作することにした。設計図を描き、ホームセンターで材木を買って切断していただいた。

ドリルで穴をあけ、ねじ釘で止めるだけである。簡単ですぐできると思ったのだけど、意外に大変であった。材木に目印をいれ、

穴をあけ、組み立てるだけであるのだけど・・・なれない姿勢をとったり、ドライバーで締め上げるだけで、からだじゅうが

痛くなった。ドライバーで締め上げるのに、腕の力だけでなく腹筋まで使っていることが良く分かった。屋外で組み立てたの

だけど・・・途中で雪が降り出した。やっと作り上げて、室内に設置した。床から天井すれすれまでの本箱ができた。ねじ釘で

壁に固定した。それを待っていたように愚妻が本を運んできた。あっという間に一杯になってしまった。「もう一個つくれ」と

言う。じょうだんじゃない・・・しばらく休憩。・・・それにしても・・・「なまった体になってしまったなあ」と痛感。 右の写真はセツブンソウ。節分の頃に咲く早春の花である。

右の写真はセツブンソウ。節分の頃に咲く早春の花である。

昨年の12月9日のブログに載せたサンシュウの花芽が膨らんできてついに花を咲かせました(右の写真)。

室内は暖かいので春の到来と感じたのでしょうか。それにしても、その生命力には感心します。

昨年の12月9日のブログに載せたサンシュウの花芽が膨らんできてついに花を咲かせました(右の写真)。

室内は暖かいので春の到来と感じたのでしょうか。それにしても、その生命力には感心します。

8日に乗馬に行った。家に帰ると腰に違和感を感じた。"ぎっくり腰"ほどではないが、腰をまげて

地面にあるものを取ろうとすると腰に痛みを感じた。3年前に"ぎっくり腰"をやって、悪化させて

苦労したので"慎重にしなければならない"。

8日に乗馬に行った。家に帰ると腰に違和感を感じた。"ぎっくり腰"ほどではないが、腰をまげて

地面にあるものを取ろうとすると腰に痛みを感じた。3年前に"ぎっくり腰"をやって、悪化させて

苦労したので"慎重にしなければならない"。 あけましておめでとうございます。本年もよろしくおねがいします。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくおねがいします。 ワシントンDCのメキシコ料理店(Oyamel Cocina)で食事をした際、ほとんどのテーブルに黒い石の三本足の器が乗

っていて、グリーンの食べ物が黒の器の中にあり美しくて美味しそうだったので、店員さんに「あれと同じもの」

といって注文したのがGuacamole(グアカモレまたはワカモレ)という料理であった。店員さんが目の前で作ってく

れた。美味しくて、簡単に作れそうなので、私はこの料理を作ってみた。我が家に李朝期に薬草を煎じるのに使わ

れた石鍋があったので活用した。

ワシントンDCのメキシコ料理店(Oyamel Cocina)で食事をした際、ほとんどのテーブルに黒い石の三本足の器が乗

っていて、グリーンの食べ物が黒の器の中にあり美しくて美味しそうだったので、店員さんに「あれと同じもの」

といって注文したのがGuacamole(グアカモレまたはワカモレ)という料理であった。店員さんが目の前で作ってく

れた。美味しくて、簡単に作れそうなので、私はこの料理を作ってみた。我が家に李朝期に薬草を煎じるのに使わ

れた石鍋があったので活用した。 今日、"大人のピアノ"教室の発表会があった。発表会に行く直前に愚妻が言った「"上を向いて歩こう"の

練習しているのを聴いたけど、七歳の孫娘のほうが上手ね・・・」と。私は"少しは旨く弾ける様になった"

と思っていたのに出鼻をくじかれた。下手なのは分かっているけど、発表会の直前にそれはないでしょう。

せめて「少し上手になってきたね。頑張ってきてね」くらいの言葉をかけるのが"思いやり"だと思うので

すが・・・。

今日、"大人のピアノ"教室の発表会があった。発表会に行く直前に愚妻が言った「"上を向いて歩こう"の

練習しているのを聴いたけど、七歳の孫娘のほうが上手ね・・・」と。私は"少しは旨く弾ける様になった"

と思っていたのに出鼻をくじかれた。下手なのは分かっているけど、発表会の直前にそれはないでしょう。

せめて「少し上手になってきたね。頑張ってきてね」くらいの言葉をかけるのが"思いやり"だと思うので

すが・・・。 2014.12.9

2014.12.9 |

|

|

| 1: 家の前で遊ぶ子供達 | 2: ベランダのエサ台に来たルリビタキ | 3: キューバの太鼓の叩き方を教わる |

|

|

|

| 4: Callaway Gardensの湖畔で遊ぶ子供達 | 5: Fulton County Parkでの散策 | 6: Leita Thompson Parkでの散策 |

|

|

|

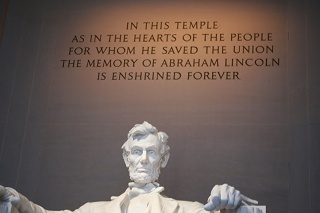

| 7: リンカーン記念館内のリンカーン像 | 8: リンカーン記念館 | 9: ワシントン記念塔、その後方に国会議事堂 |

2014.11.11

2014.11.11 10月31日-11月1日に、神戸大学でのテニス仲間と兵庫県の生野高原での、テニス合宿に行った。

9:45に六甲に集まり、2台の車で8人で出かけていった。篠山にある美味しい蕎麦屋さんに寄

って昼食・・・という予定であったが、"夕方から雨"という天気予報であったので、テニスコ

ートのある宿泊所"レストラン&スモールイン カッセル"に直行した。欧風の洒落た作りの立派

な建物が、紅葉の始まった美しい景色の中に建っていた。11:15にチェクインし、レストランで

昼食。私はカルボナーラスパゲティを食べた。厚く切ってよく炒めたベーコンが美味しかった。

12:15からテニスをはじめた。2面の砂入り人工芝コートは貸切であった。3時間ほどテニスを

し"くたびれてきたな"と感じた頃、雨が降り出したのでテニスを止めた。入浴して汗を流し、

休憩。18:00から夕食。オードブル・サツマイモのポタージュスープ・グリーンサラダ・但馬牛

のステーキ・ライス・デザート・コーヒーのフルコースディナーで美味しかった。19:30から

22:00までワイワイお喋りし遊んだ。雨は本降りとなり、翌日のテニスは絶望と思われた。

10月31日-11月1日に、神戸大学でのテニス仲間と兵庫県の生野高原での、テニス合宿に行った。

9:45に六甲に集まり、2台の車で8人で出かけていった。篠山にある美味しい蕎麦屋さんに寄

って昼食・・・という予定であったが、"夕方から雨"という天気予報であったので、テニスコ

ートのある宿泊所"レストラン&スモールイン カッセル"に直行した。欧風の洒落た作りの立派

な建物が、紅葉の始まった美しい景色の中に建っていた。11:15にチェクインし、レストランで

昼食。私はカルボナーラスパゲティを食べた。厚く切ってよく炒めたベーコンが美味しかった。

12:15からテニスをはじめた。2面の砂入り人工芝コートは貸切であった。3時間ほどテニスを

し"くたびれてきたな"と感じた頃、雨が降り出したのでテニスを止めた。入浴して汗を流し、

休憩。18:00から夕食。オードブル・サツマイモのポタージュスープ・グリーンサラダ・但馬牛

のステーキ・ライス・デザート・コーヒーのフルコースディナーで美味しかった。19:30から

22:00までワイワイお喋りし遊んだ。雨は本降りとなり、翌日のテニスは絶望と思われた。 先日友人が「今、紅玉林檎がスーパーで売られている」と教えてくれた。紅玉林檎は短期間しか

市場に出ないので、私は早速いきつけの八百屋さんに行き、赤色の濃い紅玉林檎を選んで12個買

ってきた。この紅玉林檎を用いて、2012.10.25のブログに記載した方法で林檎ジャムを作った。

出来たジャムとジュースの写真を右に示す。これで1年間、毎朝トーストにのせて食べることが

出来る。林檎洗いから壜詰め・後片付けまでで三時間半かかった。もちろん1人で・・・。

先日友人が「今、紅玉林檎がスーパーで売られている」と教えてくれた。紅玉林檎は短期間しか

市場に出ないので、私は早速いきつけの八百屋さんに行き、赤色の濃い紅玉林檎を選んで12個買

ってきた。この紅玉林檎を用いて、2012.10.25のブログに記載した方法で林檎ジャムを作った。

出来たジャムとジュースの写真を右に示す。これで1年間、毎朝トーストにのせて食べることが

出来る。林檎洗いから壜詰め・後片付けまでで三時間半かかった。もちろん1人で・・・。

愚妻は12日に一泊の予定で金沢へ行った。愚妻は年齢と共に偉くなって「鏡台の脚が取れ

たからくっつくけてくれ」とか「庭木の切断したのや引っこ抜いた草木が通行に邪魔だか

ら片付けてくれ」という。私は亡くなった祖母は鏡台の脚くらい自分で接着材でくっつけ

ていたと思いながら修理する。愚妻に「庭木の切断したのや引っこ抜いた草木は自分でや

ったのだからついでに片付けたら」と言ったら、「私は忙しいし膝も痛いのよ・・・」と

倍返しだ。私は庭仕事は高い木の剪定以外は手伝わないことにしている。庭仕事は愚妻の

趣味。その領域を侵してはいけない。手伝い出したら底無し沼に落ちたようになる・・・。

愚妻は12日に一泊の予定で金沢へ行った。愚妻は年齢と共に偉くなって「鏡台の脚が取れ

たからくっつくけてくれ」とか「庭木の切断したのや引っこ抜いた草木が通行に邪魔だか

ら片付けてくれ」という。私は亡くなった祖母は鏡台の脚くらい自分で接着材でくっつけ

ていたと思いながら修理する。愚妻に「庭木の切断したのや引っこ抜いた草木は自分でや

ったのだからついでに片付けたら」と言ったら、「私は忙しいし膝も痛いのよ・・・」と

倍返しだ。私は庭仕事は高い木の剪定以外は手伝わないことにしている。庭仕事は愚妻の

趣味。その領域を侵してはいけない。手伝い出したら底無し沼に落ちたようになる・・・。 私の属する乗馬クラブが主催した"金沢外乗"に参加した。私にとって5回目の"金沢外乗"である。

この"金沢外乗"の参加者人数は少しずつ減ってきて、今回は男4名・女2名、指導員1名が20人

乗りのマイクロバスで行った。参加人数が少なくなり、参加費が高くなって、ジリ貧である。

それでも私は能登の千里浜を駆ける快感が魅力で参加した。10月2日8:00に近鉄八木駅前からマイ

クロバスに乗り13:30に金沢内灘にある乗馬クラブに着いた。3名ずつの2班に別れ、金沢の乗

馬クラブの指導員に先導されて、内灘の海浜を乗馬で駆けることになった。14:00に1班が出発

したら、生憎の雨がふりだした。私は2班であった。レインウェアを着て、私達2班は出発する

ことができたが1班の人達はずぶ濡れで帰ってきた。17:00和倉にある温泉旅館に到着し、入浴

の後18:30から夕食、22:30就床。

私の属する乗馬クラブが主催した"金沢外乗"に参加した。私にとって5回目の"金沢外乗"である。

この"金沢外乗"の参加者人数は少しずつ減ってきて、今回は男4名・女2名、指導員1名が20人

乗りのマイクロバスで行った。参加人数が少なくなり、参加費が高くなって、ジリ貧である。

それでも私は能登の千里浜を駆ける快感が魅力で参加した。10月2日8:00に近鉄八木駅前からマイ

クロバスに乗り13:30に金沢内灘にある乗馬クラブに着いた。3名ずつの2班に別れ、金沢の乗

馬クラブの指導員に先導されて、内灘の海浜を乗馬で駆けることになった。14:00に1班が出発

したら、生憎の雨がふりだした。私は2班であった。レインウェアを着て、私達2班は出発する

ことができたが1班の人達はずぶ濡れで帰ってきた。17:00和倉にある温泉旅館に到着し、入浴

の後18:30から夕食、22:30就床。 健康は天賦のものであるが、私のように70才を越えると自分の責任であることも重要な要素となる

と思う。健康であるために歩くことは大切だと思う。私は暑い時期には速歩すると汗をかくのでゆ

っくりと歩いていた。まさに年配者の歩きである。少し涼しくなったので、テニススクールにも歩

いて行く様にした。テニススクールまで速歩(手を振って大股で歩く)で行った(約25分)。ところが、

突然速歩を25分も続けたので筋肉痛をおこしてしまった。

健康は天賦のものであるが、私のように70才を越えると自分の責任であることも重要な要素となる

と思う。健康であるために歩くことは大切だと思う。私は暑い時期には速歩すると汗をかくのでゆ

っくりと歩いていた。まさに年配者の歩きである。少し涼しくなったので、テニススクールにも歩

いて行く様にした。テニススクールまで速歩(手を振って大股で歩く)で行った(約25分)。ところが、

突然速歩を25分も続けたので筋肉痛をおこしてしまった。 父が亡くなってから早くも満6年が経過した。七回忌の法要が15日の10:00から岐阜県関市の菩提寺

で行われるというので5:00に起床し、6:00に奈良の家を出発し、9:00に家を継いでくれた次弟の家に

着いた。仏前で経をあげた後菩提寺に行った。本堂での読経・法要についで墓参をした。子供達だけ

の簡素な法要にしようとのことで、私と弟2人と妹、その家族で合計15人が集まった。89才の母はデ

イケアセンターでのショートステイになって出席できなかった。11:30から寺の近くにある料理屋で

坊さんを囲んで会食をした。次回は13回忌の法要だが、そのとき私は生きているのだろうか・・・。

父が亡くなってから早くも満6年が経過した。七回忌の法要が15日の10:00から岐阜県関市の菩提寺

で行われるというので5:00に起床し、6:00に奈良の家を出発し、9:00に家を継いでくれた次弟の家に

着いた。仏前で経をあげた後菩提寺に行った。本堂での読経・法要についで墓参をした。子供達だけ

の簡素な法要にしようとのことで、私と弟2人と妹、その家族で合計15人が集まった。89才の母はデ

イケアセンターでのショートステイになって出席できなかった。11:30から寺の近くにある料理屋で

坊さんを囲んで会食をした。次回は13回忌の法要だが、そのとき私は生きているのだろうか・・・。 9月12日から15日まで奈良で"なら国際映画祭"が開催されている。私はそのプログラムの中から

14日10:30から奈良女子大学講堂で上映されたSTILL LIFE (日本語題名:おみおくりの作法)を

選んで観てきた。脚本・制作・監督:ウベルト・パゾリーニ(2013年/イギリス=イタリア/87分/

配給:ビターズ・エンド)の作品でヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門で監督賞・最優秀作品

賞等を受賞した作品である。

9月12日から15日まで奈良で"なら国際映画祭"が開催されている。私はそのプログラムの中から

14日10:30から奈良女子大学講堂で上映されたSTILL LIFE (日本語題名:おみおくりの作法)を

選んで観てきた。脚本・制作・監督:ウベルト・パゾリーニ(2013年/イギリス=イタリア/87分/

配給:ビターズ・エンド)の作品でヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門で監督賞・最優秀作品

賞等を受賞した作品である。 今年は太平洋高気圧が弱くて、梅雨の終盤のような雨の日が多く比較的涼しい夏で、早くも秋の

訪れを感じさせてくれる。乗馬クラブの帰りに立ち寄った葛城の農産物直売所で栗とイチジクを

買ってきた。栗は湯でて包丁で半分にしてスプーンでほじくって食べる。これぞ秋の味覚である。

今年は太平洋高気圧が弱くて、梅雨の終盤のような雨の日が多く比較的涼しい夏で、早くも秋の

訪れを感じさせてくれる。乗馬クラブの帰りに立ち寄った葛城の農産物直売所で栗とイチジクを

買ってきた。栗は湯でて包丁で半分にしてスプーンでほじくって食べる。これぞ秋の味覚である。

2014.8.23

2014.8.23 奈良国立博物館では特別展「醍醐寺のすべて -密教のほとけと聖教-」が開催されている(9月15日まで)。

今日の午後、散歩がてらに行ってきた。

奈良国立博物館では特別展「醍醐寺のすべて -密教のほとけと聖教-」が開催されている(9月15日まで)。

今日の午後、散歩がてらに行ってきた。 近年、毎年購入している奈良県宇陀のブルーベリーが送られてきた。「今年は雨の日が多いので・・・」

と連絡は受けていたが、立派なブルーベリーが送られてきた。大粒のブルーベリーだけが選果されていて

しかも綺麗に洗ってあった。生産者の人柄が感じられて感謝・感謝である。

近年、毎年購入している奈良県宇陀のブルーベリーが送られてきた。「今年は雨の日が多いので・・・」

と連絡は受けていたが、立派なブルーベリーが送られてきた。大粒のブルーベリーだけが選果されていて

しかも綺麗に洗ってあった。生産者の人柄が感じられて感謝・感謝である。 春に奈良に遊びに来た東京に住む長女の長女(高1)が、8月4日に奈良に来てくれた。東京都の米国

派遣のプログラムに応募して、1年間の予定でホームステイしながら米国の高校で学ぶことになっ

たそうである。この8月15日に日本を離れるようで、その前に奈良を訪問してくれた。

春に奈良に遊びに来た東京に住む長女の長女(高1)が、8月4日に奈良に来てくれた。東京都の米国

派遣のプログラムに応募して、1年間の予定でホームステイしながら米国の高校で学ぶことになっ

たそうである。この8月15日に日本を離れるようで、その前に奈良を訪問してくれた。 |

|

|

| 1: 能取湖 | 2: ワッカ原生花園 | 3: サロマ湖 |

|

|

|

| 4: カムイ岬 | 5: ベニヤ原生花園 | 6: 宗谷岬灯台 |

|

|

|

| 7: サロベツ湿原 | 8: 幌延ビジターセンター長沼 | 9: コウホネの家原生花園 |

|

|

|

| 10: レブンウスユキソウ群生地 | 11: つばめ山から観た元地港 | 12: 桃岩歩道 |

|

|

|

| 13: レブンウスユキソウ | 14: レブンソウ | 15: 元地灯台から知床港への道 遠方は利尻島 |

|

|

|

| 16: ゴロタ浜への歩道 | 17: ゴロタ岬への歩道 | 18: 鴛泊フェリーターミナルから観たぺシ岬 |

|

|

|

| 19: 姫沼 うしろは利尻富士 | 20: オタドマリ沼 うしろは利尻富士 | 21: 見返台展望台から観た利尻富士 |

昨年、葛城の農産物直売所で"乾燥そら豆"を見つけ、懐かしさと珍しさで購入した。そして、

直売所の女性に調理の仕方を教えていただいた。それが美味しかった。で・・・再度購入

しようとしたが「乾燥そら豆は滅多に入荷しません。知る人ぞ知る珍品です。また来年・・・」

と言われた。それで今年、乗馬クラブへ行ったら葛城の農産物直売所に立ち寄り、乾燥そら豆

はないかと探していた。そして、終に念願の乾燥そら豆を手に入れることが出来た。スーパー

などで、そら豆の煎ったもの等売っているが、国産のそら豆のものを私は見たことが無い。

国産のそら豆は貴重なのだ。

昨年、葛城の農産物直売所で"乾燥そら豆"を見つけ、懐かしさと珍しさで購入した。そして、

直売所の女性に調理の仕方を教えていただいた。それが美味しかった。で・・・再度購入

しようとしたが「乾燥そら豆は滅多に入荷しません。知る人ぞ知る珍品です。また来年・・・」

と言われた。それで今年、乗馬クラブへ行ったら葛城の農産物直売所に立ち寄り、乾燥そら豆

はないかと探していた。そして、終に念願の乾燥そら豆を手に入れることが出来た。スーパー

などで、そら豆の煎ったもの等売っているが、国産のそら豆のものを私は見たことが無い。

国産のそら豆は貴重なのだ。 神戸の住吉公園にある神戸市営テニス場でのテニスに出かけていった。少し早く着いたので着替えを

済ませてから、よく見かけるグループのテニスを観覧させていただいた。70才を越えていると思われ

る人達のテニスである。なんとも穏やかなテニスで山ボールのテニスで誰も打ち込まない。山ボール

をまた山ボールで返球し、あまり走ったりしない。どちらかがミスをするまで続けているのだ。私は

"目が覚める"様な思いがした。"年寄りのテニスはこれでいいのだ"と・・・。そのグループのお一人

にお尋ねした。「おおらかで好いテニスですね。皆さん何歳くらいですか?」と。「私が一番若くて

68才です。最高齢が84才。大半が70才代前半です」とおっしゃった。

神戸の住吉公園にある神戸市営テニス場でのテニスに出かけていった。少し早く着いたので着替えを

済ませてから、よく見かけるグループのテニスを観覧させていただいた。70才を越えていると思われ

る人達のテニスである。なんとも穏やかなテニスで山ボールのテニスで誰も打ち込まない。山ボール

をまた山ボールで返球し、あまり走ったりしない。どちらかがミスをするまで続けているのだ。私は

"目が覚める"様な思いがした。"年寄りのテニスはこれでいいのだ"と・・・。そのグループのお一人

にお尋ねした。「おおらかで好いテニスですね。皆さん何歳くらいですか?」と。「私が一番若くて

68才です。最高齢が84才。大半が70才代前半です」とおっしゃった。 京大理学部量子化学研究室の同級生の案内で、京都北山を歩くことを数回おこなった。

今回は「生杉(おいすぎ)ブナ原生林に連れて行ってください」と私がお願いして、先輩とその細君、

同級生と私の4人で行くことになった。朽木の観光案内所でいただいた"生杉ブナ原生林"のパンフ

レットを見た愚妻が是非参加したいと言うので同級生に頼み込んで5人で出かけた。

京大理学部量子化学研究室の同級生の案内で、京都北山を歩くことを数回おこなった。

今回は「生杉(おいすぎ)ブナ原生林に連れて行ってください」と私がお願いして、先輩とその細君、

同級生と私の4人で行くことになった。朽木の観光案内所でいただいた"生杉ブナ原生林"のパンフ

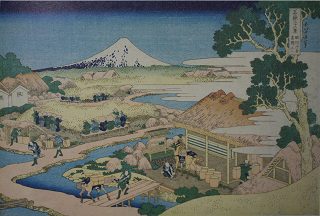

レットを見た愚妻が是非参加したいと言うので同級生に頼み込んで5人で出かけた。 神戸大学でのテニスに参加する前に、神戸市立博物館で開催されている"ボストン美術館

浮世絵名品展「北斎」"を観にいった。博物館の入口で整理員に「只今入場までの待ち時

間は75分です」と言われた。75分も並ぶのは嫌なので帰ろうかと思ったが22日までだし、

折角来たのだからと覚悟を決めて並んだ。60分余りで入場することが出来た。

ボストン美術館は浮世絵を5万点以上所蔵している様で、今回の「北斎」にも優品が勢揃

いしていた。私はテニスに15時から参加すると約束していたので、30分ほど観賞しただけ

で、出口へ向かった。

神戸大学でのテニスに参加する前に、神戸市立博物館で開催されている"ボストン美術館

浮世絵名品展「北斎」"を観にいった。博物館の入口で整理員に「只今入場までの待ち時

間は75分です」と言われた。75分も並ぶのは嫌なので帰ろうかと思ったが22日までだし、

折角来たのだからと覚悟を決めて並んだ。60分余りで入場することが出来た。

ボストン美術館は浮世絵を5万点以上所蔵している様で、今回の「北斎」にも優品が勢揃

いしていた。私はテニスに15時から参加すると約束していたので、30分ほど観賞しただけ

で、出口へ向かった。 ピロリ菌除菌薬を服用中のため神戸大での土曜日午後のテニスを休んだ。愚妻は京都へ出かけて

行った。私は庭を眺めながらゆったりと菊屋の和菓子と煎茶を楽しんだ。その後、春日大社の

万葉植物園へムラサキの花を観に出かけていった。万葉植物園へは家から徒歩で20分程で行ける。

焼門跡から東大寺境内に入り、戒壇堂の前を通った。そこで戒壇堂の四天王像を拝観しようと思

い立ち入堂した。私は東大寺友の会に入っているので無料である。戒壇堂の四天王は天平時代の

塑像で、身にまとう甲冑は中央アジアの様式であり、凛々しく美しい。拝観後、大仏殿前から

南大門を経て万葉植物園へ行った。ムラサキの花は白い小さな花で、根が紫色に染める原料となる。

ムラサキの花の写真が万葉植物園への入場券に、笠郎女の歌「託馬野に 生ふる紫草 衣に染め

いまだ着ずして 色に出でにけり」と共に印刷されていた。ムラサキの花には、モンシロチョウと

キチョウがきて蜜をすっていた。

ピロリ菌除菌薬を服用中のため神戸大での土曜日午後のテニスを休んだ。愚妻は京都へ出かけて

行った。私は庭を眺めながらゆったりと菊屋の和菓子と煎茶を楽しんだ。その後、春日大社の

万葉植物園へムラサキの花を観に出かけていった。万葉植物園へは家から徒歩で20分程で行ける。

焼門跡から東大寺境内に入り、戒壇堂の前を通った。そこで戒壇堂の四天王像を拝観しようと思

い立ち入堂した。私は東大寺友の会に入っているので無料である。戒壇堂の四天王は天平時代の

塑像で、身にまとう甲冑は中央アジアの様式であり、凛々しく美しい。拝観後、大仏殿前から

南大門を経て万葉植物園へ行った。ムラサキの花は白い小さな花で、根が紫色に染める原料となる。

ムラサキの花の写真が万葉植物園への入場券に、笠郎女の歌「託馬野に 生ふる紫草 衣に染め

いまだ着ずして 色に出でにけり」と共に印刷されていた。ムラサキの花には、モンシロチョウと

キチョウがきて蜜をすっていた。 先日人間ドックに入った際、内視鏡で胃の検査を受けた。そのとき、胃の組織を採取された。

その結果、ピロリ菌に感染していることが分かった。担当の医師は、私にピロリ菌に関する

パンフレットを手渡された。それによると、私の年代では80%程の人がピロリ菌に感染してい

るらしい。私は何の症状もなく元気に暮らしているのでほっといた。ところが、テニススク

ールの友達で医師の人に訊ねたら「除菌療法を受けた方が良い」と言われた。それで、人間

ドックを受けた病院の担当医に会って相談したら「2種類の"抗菌薬"と"胃酸の分泌を抑える薬"

を同時に1日2回、7日間服用して下さい。」と言われた。さらに「服用中は冷たい水など

大量に飲まないで下さい」と・・・。私は「テニスをしたら水を飲むのですが・・・」と言

ったら「黒く日焼けしているのはテニスですか。テニスをして水を飲まなかったら倒れます。

服用中は激しい運動はしないで下さい。」と言われた。昨夕から薬を飲みだしたので、今日は

乗馬をキャンセルして家にいた。愚妻が「庭木の剪定をして・・・」と言ったので、曇りだし

剪定日和だと思って、剪定をはじめた。ところが、これが大変な仕事で、疲れてしまった。

疲れて休んでいたら「後片付け・・・」と言われた。こんなことなら、乗馬に行っていた方が

楽であった。

先日人間ドックに入った際、内視鏡で胃の検査を受けた。そのとき、胃の組織を採取された。

その結果、ピロリ菌に感染していることが分かった。担当の医師は、私にピロリ菌に関する

パンフレットを手渡された。それによると、私の年代では80%程の人がピロリ菌に感染してい

るらしい。私は何の症状もなく元気に暮らしているのでほっといた。ところが、テニススク

ールの友達で医師の人に訊ねたら「除菌療法を受けた方が良い」と言われた。それで、人間

ドックを受けた病院の担当医に会って相談したら「2種類の"抗菌薬"と"胃酸の分泌を抑える薬"

を同時に1日2回、7日間服用して下さい。」と言われた。さらに「服用中は冷たい水など

大量に飲まないで下さい」と・・・。私は「テニスをしたら水を飲むのですが・・・」と言

ったら「黒く日焼けしているのはテニスですか。テニスをして水を飲まなかったら倒れます。

服用中は激しい運動はしないで下さい。」と言われた。昨夕から薬を飲みだしたので、今日は

乗馬をキャンセルして家にいた。愚妻が「庭木の剪定をして・・・」と言ったので、曇りだし

剪定日和だと思って、剪定をはじめた。ところが、これが大変な仕事で、疲れてしまった。

疲れて休んでいたら「後片付け・・・」と言われた。こんなことなら、乗馬に行っていた方が

楽であった。 白山の麓にある"山菜料理が美味しい"という温泉宿を紹介していただいて出かけていった。

27日10:00に車で家を出た。名神高速道路が改修作業をしていて渋滞があり多賀PAで昼食を摂ったときに

は12:30であった。小松ICまで高速道路を通り、白山麓の宿に15:30に着いた。気温が28℃と暑く、

宿で出された"冷たい甘酒"が美味しかった。チェクインをした後、カメラだけを持って近くの散策に

でかけた。宿の女主人に「熊がでるといけないからあまり奥まで行かないように!」と注意された。

人だけが通れる川沿いの小道を進んでいくと、朴の大木が沢山の白い花を付けていた。さらに進んで

小さなつり橋に行くと30匹ほどの猿の群れに出くわした。猿がつり橋の上で跳ねてつり橋をゆらして

遊んでいた。湿地帯でミヤマカラスアゲハが集まって水を飲んでいた(右の写真)。これだけ多くのミヤマカラスアゲハが

集まっているのを見たのは初めての経験であり、壮観であった。17:30に宿に戻り、温泉で汗を流した。

18:00から夕食。聞きしに勝る山菜料理であった。その内容をここに記す。

白山の麓にある"山菜料理が美味しい"という温泉宿を紹介していただいて出かけていった。

27日10:00に車で家を出た。名神高速道路が改修作業をしていて渋滞があり多賀PAで昼食を摂ったときに

は12:30であった。小松ICまで高速道路を通り、白山麓の宿に15:30に着いた。気温が28℃と暑く、

宿で出された"冷たい甘酒"が美味しかった。チェクインをした後、カメラだけを持って近くの散策に

でかけた。宿の女主人に「熊がでるといけないからあまり奥まで行かないように!」と注意された。

人だけが通れる川沿いの小道を進んでいくと、朴の大木が沢山の白い花を付けていた。さらに進んで

小さなつり橋に行くと30匹ほどの猿の群れに出くわした。猿がつり橋の上で跳ねてつり橋をゆらして

遊んでいた。湿地帯でミヤマカラスアゲハが集まって水を飲んでいた(右の写真)。これだけ多くのミヤマカラスアゲハが

集まっているのを見たのは初めての経験であり、壮観であった。17:30に宿に戻り、温泉で汗を流した。

18:00から夕食。聞きしに勝る山菜料理であった。その内容をここに記す。 |

|

|

| 1: シャクナゲ | 2: シャクナゲの花 | 3: シロヤシオ(ゴヨウツツジ)の花 |

半日人間ドックに行ったら「眼底検査で白内障があると思われるから、眼科医へ行って検査を

受けなさい」と言われた。奈良には白内障の手術で高名な眼科医院がある。その医院へ行って

看ていただいた。眼科だけの医院なのに、100人を越す人が待合室にいた。"これは時間がかかるぞ"

と覚悟した・・・が。紹介状も無く始めていったのであるが、聞き取り、視力検査、瞳孔検査

のための点眼、医師による検査、眼底検査、網膜断層写真検査、そして再度医師による検査と

流れるように進んでいったのには感心した。最後に医師から「白内障があります。他に目の病気

はありません。白内障については、それほど重くないので手術はしなくて良いでしょう。もう

少し進んで"是非手術をしたい"と思われてからに手術しましょう。」と言われた。この日は、6人

の医師が看ておられた様だが、こんなにてきぱきと進み、医師・看護士・技官・事務の人達の対応

・連携の良いのには感心した。凄く良い医院だと思った。なお、医院のホームページに"受けてい

ただく検査の内容によっては、帰りの運転に支障を来す場合がございますので、ご自身での運転

の来院はご遠慮ください。"とあったのでタクシーで行ったが正解であった。帰りにはまぶしくて

"これでは車の運転は危険"だと思った。

半日人間ドックに行ったら「眼底検査で白内障があると思われるから、眼科医へ行って検査を

受けなさい」と言われた。奈良には白内障の手術で高名な眼科医院がある。その医院へ行って

看ていただいた。眼科だけの医院なのに、100人を越す人が待合室にいた。"これは時間がかかるぞ"

と覚悟した・・・が。紹介状も無く始めていったのであるが、聞き取り、視力検査、瞳孔検査

のための点眼、医師による検査、眼底検査、網膜断層写真検査、そして再度医師による検査と

流れるように進んでいったのには感心した。最後に医師から「白内障があります。他に目の病気

はありません。白内障については、それほど重くないので手術はしなくて良いでしょう。もう

少し進んで"是非手術をしたい"と思われてからに手術しましょう。」と言われた。この日は、6人

の医師が看ておられた様だが、こんなにてきぱきと進み、医師・看護士・技官・事務の人達の対応

・連携の良いのには感心した。凄く良い医院だと思った。なお、医院のホームページに"受けてい

ただく検査の内容によっては、帰りの運転に支障を来す場合がございますので、ご自身での運転

の来院はご遠慮ください。"とあったのでタクシーで行ったが正解であった。帰りにはまぶしくて

"これでは車の運転は危険"だと思った。

|

|

|

| 関電に売った電力の月別金額 | 関電から買った使用電力の月別料金 | 関電に売った電力の金額から関電から買った使用電力の金額を引いた月別金額 |

|

|

|

| 1: アケビの花 | 2: ミツバアケビの花 | 3: ミツバアケビの花を花器に生けた。 |

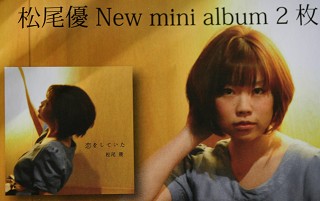

ヤマハ大人のピアノ奈良教室における私のピアノの先生である松尾優さんはシンガーソング

ライターである。作曲されたピアノ曲の演奏CDや作詞作曲された歌のCDを購入して家で

聴いていたら愚妻が聴いてえらく気に入り「ピアノ曲はショパンの曲を聴いた後でも見劣り

しない」とまで言った。作詞作曲された歌もコピーしてよく聴いていて"素晴らしい"と言う。

松尾優さんにそれを告げたら、4月19日18:00から京都四条河原町のシャンソンパブ・巴里野郎で

ヒグチアイと松尾優によるライブ『光も影も』を開催すると教えてくださった。愚妻に告げ

たら「聴きに行こう」ということになった。私は神戸大学でのテニスを早めに切り上げて出

かけて行き愚妻と会場で落ち合った。この種のライブに行くのは、米国シカゴで次女に連れ

られてジャズを聴きに行っただけで、日本では始めての経験である。40人ほどで一杯になる

狭い会場で少し高いところにピアノとマイクがおいてあるだけ。端っこにカウンターがあ

って飲み物を売っていた。会場は一杯になったが、入場者の90%が男性であることには驚いた。

30-40才の男性が大半。劇場もレストランも美術館も女性が大半・・・であるのに、男性が大半

・・・というところもあるのだと思い知った。ちなみに入場料は2500円。ビールが700円。

松尾優さんは自身で作詞作曲したのをピアノを演奏しながら歌う・・・のが大半で、ピアノ

だけは一曲だけであった。帰路で愚妻は言った「素晴らしかった。 あんたのピアノの先生には

もったいない・・・」と。

ヤマハ大人のピアノ奈良教室における私のピアノの先生である松尾優さんはシンガーソング

ライターである。作曲されたピアノ曲の演奏CDや作詞作曲された歌のCDを購入して家で

聴いていたら愚妻が聴いてえらく気に入り「ピアノ曲はショパンの曲を聴いた後でも見劣り

しない」とまで言った。作詞作曲された歌もコピーしてよく聴いていて"素晴らしい"と言う。

松尾優さんにそれを告げたら、4月19日18:00から京都四条河原町のシャンソンパブ・巴里野郎で

ヒグチアイと松尾優によるライブ『光も影も』を開催すると教えてくださった。愚妻に告げ

たら「聴きに行こう」ということになった。私は神戸大学でのテニスを早めに切り上げて出

かけて行き愚妻と会場で落ち合った。この種のライブに行くのは、米国シカゴで次女に連れ

られてジャズを聴きに行っただけで、日本では始めての経験である。40人ほどで一杯になる

狭い会場で少し高いところにピアノとマイクがおいてあるだけ。端っこにカウンターがあ

って飲み物を売っていた。会場は一杯になったが、入場者の90%が男性であることには驚いた。

30-40才の男性が大半。劇場もレストランも美術館も女性が大半・・・であるのに、男性が大半

・・・というところもあるのだと思い知った。ちなみに入場料は2500円。ビールが700円。

松尾優さんは自身で作詞作曲したのをピアノを演奏しながら歌う・・・のが大半で、ピアノ

だけは一曲だけであった。帰路で愚妻は言った「素晴らしかった。 あんたのピアノの先生には

もったいない・・・」と。

春休みを利用して東京に住む長女の長女(この4月から高校1年生)が奈良に来てくれた。

長女の長男は来年大学受験でのんびり遊んでいるわけにはいかないらしい。1人で3月31

日の14:10に近鉄奈良駅に来た。私は駅で出迎えた。若い孫娘の来訪はとても嬉しい。

春休みを利用して東京に住む長女の長女(この4月から高校1年生)が奈良に来てくれた。

長女の長男は来年大学受験でのんびり遊んでいるわけにはいかないらしい。1人で3月31

日の14:10に近鉄奈良駅に来た。私は駅で出迎えた。若い孫娘の来訪はとても嬉しい。 2014.3.21

2014.3.21

|

|

|

| 1: 鏡池の南から大仏殿 | 2: 東大寺二月堂、手前に良弁杉 | 3: 手向山八幡宮 |

|

|

|

| 4: 春日大社の正門 | 5: 浮御堂 | 6: 興福寺南円堂 |

2013年の12月28日に奈良に来る予定だった次女が「2才の子供が嘔吐したので今日は行けない」と

電話してきた。この時点で私は"まさかこれが私に密接な事件となる"とは思い至らなかった。

長女と2人の子供が29日に奈良に来て、次女と3人の子供が30日に奈良に来た。次女の夫君が元旦

に加わった。元旦の様子は2014.1.1のブログに書いた。2日の早朝、次女一家は3日に成田発の飛行

機で米国アトランタに行くというので、東京へと移動して行った。2日の昼は"お好み焼き"が食べ

たいというので、長女のなじみのお好み焼き専門店へ出かけて行った。しかし、そのお店は営業して

いなかった・・・で、となりのイタリヤンレストランに入った。昼食後、長女とその娘は仲良く腕

を組んで東大寺の方へ歩いて行った。長女の長男は来年大学受験で・・・勉強をするつもりか・・・

私と一緒に家に帰った。3日朝起きると、長女の娘が「体調が悪い」と言った。それでも、昼食には

前日閉まっていたお好み焼き専門店へ出かけて行った。一時間ほど並んで念願のお好み焼を食べる

ことが出来た。4日の早朝、長女と2人の子供が東京へと帰って行った。

2013年の12月28日に奈良に来る予定だった次女が「2才の子供が嘔吐したので今日は行けない」と

電話してきた。この時点で私は"まさかこれが私に密接な事件となる"とは思い至らなかった。

長女と2人の子供が29日に奈良に来て、次女と3人の子供が30日に奈良に来た。次女の夫君が元旦

に加わった。元旦の様子は2014.1.1のブログに書いた。2日の早朝、次女一家は3日に成田発の飛行

機で米国アトランタに行くというので、東京へと移動して行った。2日の昼は"お好み焼き"が食べ

たいというので、長女のなじみのお好み焼き専門店へ出かけて行った。しかし、そのお店は営業して

いなかった・・・で、となりのイタリヤンレストランに入った。昼食後、長女とその娘は仲良く腕

を組んで東大寺の方へ歩いて行った。長女の長男は来年大学受験で・・・勉強をするつもりか・・・

私と一緒に家に帰った。3日朝起きると、長女の娘が「体調が悪い」と言った。それでも、昼食には

前日閉まっていたお好み焼き専門店へ出かけて行った。一時間ほど並んで念願のお好み焼を食べる

ことが出来た。4日の早朝、長女と2人の子供が東京へと帰って行った。

2013.9.24のブログに記した4人のメンバーで滋賀県高嶋市朽木にある蛇谷ヶ峰(じゃたにがみね、

標高901.7m)に登った。5:15に起床し、6:20に家を出た。8:00に京都の北大路に着いた。同道の3

人は既に来ていた。私が歩いていくと嬉しそうに笑っていた。「私の歩き方がおじいさんそのものだ」

、「歩幅が小さくて老人のヨチヨチ歩きだ」と同級生が言った。72才だから老人で普通だ・・・

と私は異議が無い。同級生の車に同乗させていただいて、9:45朽木いきものふれあいセンターに着

いた。登山届をだしたら「カツラの谷経由ルートは通行止」と注意された。それでヒダサンショウ

ウオの谷の西側の尾根を進む登山道を登った。丸太で作った階段道が続き、急な斜面を直登すると

いった道であったが、ブナ・ミズナラ・コナラ・トチ・カエデ等を主体とする自然林が紅葉の真っ

盛りで、太陽が照らすと美しい色合いになった。少し興ざめだったのは、高島基地での自衛隊の砲撃

演習の音が雷鳴のようにひっきりなしに聴こえた事だ。折角、自然の色濃い地域に来ているのに、

鳥の声・風の音でなく"砲撃音"では残念であった。13:00蛇谷ヶ峰の頂上に着いた(右の写真、背景

は琵琶湖方面)。360度の視界・美しい景色を堪能した後、来た道を引き返した。朽木温泉てんくうで

コーヒーを頂いた。偶然にもこの日、愚妻が中学時代の友人達と山荘くつきに宿泊し朽木散策1泊旅行

に来ることになっていた。バッタリいやな光景を見てしまったら・・・と恐れたが、出会うことは

無かった。京都に帰って、先輩夫妻のお宅へお邪魔し、夕食をご馳走になった。恩師の油絵が飾って

あった。この先輩、学生時代には恩師と延々議論していらっしゃったが"恩師も先輩を好いていらっし

ゃたのだ"と気が付いた。楽しいひと時を過ごさせていただいた。

2013.9.24のブログに記した4人のメンバーで滋賀県高嶋市朽木にある蛇谷ヶ峰(じゃたにがみね、

標高901.7m)に登った。5:15に起床し、6:20に家を出た。8:00に京都の北大路に着いた。同道の3

人は既に来ていた。私が歩いていくと嬉しそうに笑っていた。「私の歩き方がおじいさんそのものだ」

、「歩幅が小さくて老人のヨチヨチ歩きだ」と同級生が言った。72才だから老人で普通だ・・・

と私は異議が無い。同級生の車に同乗させていただいて、9:45朽木いきものふれあいセンターに着

いた。登山届をだしたら「カツラの谷経由ルートは通行止」と注意された。それでヒダサンショウ

ウオの谷の西側の尾根を進む登山道を登った。丸太で作った階段道が続き、急な斜面を直登すると

いった道であったが、ブナ・ミズナラ・コナラ・トチ・カエデ等を主体とする自然林が紅葉の真っ

盛りで、太陽が照らすと美しい色合いになった。少し興ざめだったのは、高島基地での自衛隊の砲撃

演習の音が雷鳴のようにひっきりなしに聴こえた事だ。折角、自然の色濃い地域に来ているのに、

鳥の声・風の音でなく"砲撃音"では残念であった。13:00蛇谷ヶ峰の頂上に着いた(右の写真、背景

は琵琶湖方面)。360度の視界・美しい景色を堪能した後、来た道を引き返した。朽木温泉てんくうで

コーヒーを頂いた。偶然にもこの日、愚妻が中学時代の友人達と山荘くつきに宿泊し朽木散策1泊旅行

に来ることになっていた。バッタリいやな光景を見てしまったら・・・と恐れたが、出会うことは

無かった。京都に帰って、先輩夫妻のお宅へお邪魔し、夕食をご馳走になった。恩師の油絵が飾って

あった。この先輩、学生時代には恩師と延々議論していらっしゃったが"恩師も先輩を好いていらっし

ゃたのだ"と気が付いた。楽しいひと時を過ごさせていただいた。

神戸大学に勤めいてる時、豊岡出身の学生さんに案内していただいて、私の研究室のメンバーと

カニを食べに久美浜に行った。それ以来、カニの美味しさに魅了され、毎年日本海側へカニ料理

を味わいに行くようになった。今年も"雪の降る前に車で行こう"と考えていた。天気予報も良く

宿泊の予約もとれたので出かけて行った。予約がとれたのは、一昨年にも行ったことのある福井県

三方上中郡若狭町塩坂越にある宿である。一寸量が多すぎるがカニの質は極上と記憶していた。

予約の際、宿の主人に「質は落とさず量を少なくすることはできないか?」と訊ねたら「休憩せずに

一気に食べてください・・・」と。

神戸大学に勤めいてる時、豊岡出身の学生さんに案内していただいて、私の研究室のメンバーと

カニを食べに久美浜に行った。それ以来、カニの美味しさに魅了され、毎年日本海側へカニ料理

を味わいに行くようになった。今年も"雪の降る前に車で行こう"と考えていた。天気予報も良く

宿泊の予約もとれたので出かけて行った。予約がとれたのは、一昨年にも行ったことのある福井県

三方上中郡若狭町塩坂越にある宿である。一寸量が多すぎるがカニの質は極上と記憶していた。

予約の際、宿の主人に「質は落とさず量を少なくすることはできないか?」と訊ねたら「休憩せずに

一気に食べてください・・・」と。 秋の恒例の行事:正倉院展を6日に拝観させていただいた。今年の目玉は漆金薄絵盤(うるしきんぱくえのばん)

の様で、宣伝ポスターにも使われている。仏前に供える香具の台座として使用された物で仏像の蓮華座

(れんげざ)のような形の木工品である。岩形の基座の上に華麗な蓮弁(れんべん)を葺(ふ)き、

盆状に作った蓮肉(れんにく)をのせている。蓮弁は黒漆(くろうるし)を塗り、外側は金箔を押し、

唐花文(からはなもん)や迦陵頻伽(かりょうびんが)、花喰鳥(はなくいどり)、鳳凰、鴛鴦(おしどり)

、獅子などを彩絵している。彩色が美しく多くの人だかりができていた。

秋の恒例の行事:正倉院展を6日に拝観させていただいた。今年の目玉は漆金薄絵盤(うるしきんぱくえのばん)

の様で、宣伝ポスターにも使われている。仏前に供える香具の台座として使用された物で仏像の蓮華座

(れんげざ)のような形の木工品である。岩形の基座の上に華麗な蓮弁(れんべん)を葺(ふ)き、

盆状に作った蓮肉(れんにく)をのせている。蓮弁は黒漆(くろうるし)を塗り、外側は金箔を押し、

唐花文(からはなもん)や迦陵頻伽(かりょうびんが)、花喰鳥(はなくいどり)、鳳凰、鴛鴦(おしどり)

、獅子などを彩絵している。彩色が美しく多くの人だかりができていた。 忍阪(おっさか)には桜井市の中心部から南東へ歩いて約30分で行ける。宇陀へ通じる国道166号線

沿いの山麓に広がる集落で、中大兄皇子(後の天智天皇)の父である舒明天皇の陵墓(舒明天皇の母

である田村皇女と合葬、わが国最初の八角墳)、藤原鎌足の正室となった鏡王女の墓、舒明天皇の

皇女である大伴王の墓がある。さらに、日本最古の石仏とされる"薬師三尊石仏像"(奈良時代前期

・重要文化財)がある石位寺がある。現在、石位寺は無住の寺院となっていて、集落の区長さんに

拝観予約をして出かけて行った。ところが、この日は区長さんに急用が出来たそうで、石仏のある

収蔵庫、礼拝堂、庫裏の鍵を手渡されて「ご自由に拝観してください」ということになった。石仏

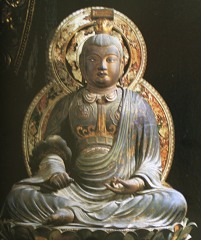

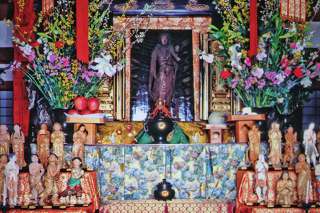

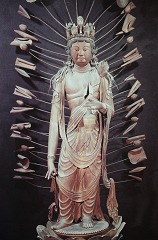

はコンクリートの収蔵庫の中におまつりしてあった。薬師三尊(右の写真)は丸味のある三角形の砂

岩に半肉彫りされていた。中尊は方形の台座に腰掛けた如来形で、頭上に天蓋が描かれており、背

後に頭光と凭掛が薄肉で表示されている。両脇侍は合掌して立ち、頭光が描かれている。三尊とも

薄い法衣を通して内部の肉体の起伏がよく現れ、布の質感も巧みに描かれている。そして、彩色の

痕が像の唇と着衣に僅かに残っている。白鳳時代に製作されたものとは思えないほど鮮明で、大切

に保存されて来たことが分かり、先人の尽力に感謝・感謝である。記紀万葉の里・古い歴史のある

集落を散策させていただいた。

忍阪(おっさか)には桜井市の中心部から南東へ歩いて約30分で行ける。宇陀へ通じる国道166号線

沿いの山麓に広がる集落で、中大兄皇子(後の天智天皇)の父である舒明天皇の陵墓(舒明天皇の母

である田村皇女と合葬、わが国最初の八角墳)、藤原鎌足の正室となった鏡王女の墓、舒明天皇の

皇女である大伴王の墓がある。さらに、日本最古の石仏とされる"薬師三尊石仏像"(奈良時代前期

・重要文化財)がある石位寺がある。現在、石位寺は無住の寺院となっていて、集落の区長さんに

拝観予約をして出かけて行った。ところが、この日は区長さんに急用が出来たそうで、石仏のある

収蔵庫、礼拝堂、庫裏の鍵を手渡されて「ご自由に拝観してください」ということになった。石仏

はコンクリートの収蔵庫の中におまつりしてあった。薬師三尊(右の写真)は丸味のある三角形の砂

岩に半肉彫りされていた。中尊は方形の台座に腰掛けた如来形で、頭上に天蓋が描かれており、背

後に頭光と凭掛が薄肉で表示されている。両脇侍は合掌して立ち、頭光が描かれている。三尊とも

薄い法衣を通して内部の肉体の起伏がよく現れ、布の質感も巧みに描かれている。そして、彩色の

痕が像の唇と着衣に僅かに残っている。白鳳時代に製作されたものとは思えないほど鮮明で、大切

に保存されて来たことが分かり、先人の尽力に感謝・感謝である。記紀万葉の里・古い歴史のある

集落を散策させていただいた。

2013.10.25

2013.10.25 2013.10.18

2013.10.18 2013.10.16

2013.10.16 2013.10.13

2013.10.13 2013.10.4

2013.10.4

大学時代の研究室の同期生に「昨年、途中までいって雨で引き返した峰床山に行かないか」と

誘われて出かけて行った。昨年一緒に行った先輩とその細君も参加されて四人でいった。京都

の北大路駅で同期生の車に乗せていただいた。同期生は「3日前に下見したけど、18号台風で

道が寸断されている。昨年行った所までは行けるが、その後の登山道はどうなっているか

分からない。」と言った。「行ける所まで行こう」と出かけて行った。同期生は山道の運転に

なれているのか狭い道でも結構なスピードで走る。前の車にも接近して走る。前の車は危険を

感じて道を譲る。私は「10m位は車間距離をとれ」とアドバイスしても馬耳東風。彼の住む地域

では"10mも車間距離をとったら割り込まれる"と習慣付けられているのかな・・・。10:30登山

口に車を止めて、歩き出した。登山道が土砂で寸断されたり、えぐられたりしていて、18号台

風の影響が随所にみられた。自然林の登山道に入ると、木の小枝や栗・朴の実が沢山落ちていて

風が強かったを想像させたが道は安定していた。"峰床山山頂へ1.1km、八丁平へ0.4km"の標識の

ある峠の分岐点に13:00に着いた。体力も結構消耗していたので"八丁平"を選択した。「八丁平は

八丁トンボの生息地だ」と同期生が教えてくれた。八丁平に咲いていたトリカブトと大きな栃の

木の写真を右に示す。16:00登山口に戻り、19:00奈良の自宅に帰着した。翌日の今朝は足の筋肉

が痛い。歳をとった証拠か?????

大学時代の研究室の同期生に「昨年、途中までいって雨で引き返した峰床山に行かないか」と

誘われて出かけて行った。昨年一緒に行った先輩とその細君も参加されて四人でいった。京都

の北大路駅で同期生の車に乗せていただいた。同期生は「3日前に下見したけど、18号台風で

道が寸断されている。昨年行った所までは行けるが、その後の登山道はどうなっているか

分からない。」と言った。「行ける所まで行こう」と出かけて行った。同期生は山道の運転に

なれているのか狭い道でも結構なスピードで走る。前の車にも接近して走る。前の車は危険を

感じて道を譲る。私は「10m位は車間距離をとれ」とアドバイスしても馬耳東風。彼の住む地域

では"10mも車間距離をとったら割り込まれる"と習慣付けられているのかな・・・。10:30登山

口に車を止めて、歩き出した。登山道が土砂で寸断されたり、えぐられたりしていて、18号台

風の影響が随所にみられた。自然林の登山道に入ると、木の小枝や栗・朴の実が沢山落ちていて

風が強かったを想像させたが道は安定していた。"峰床山山頂へ1.1km、八丁平へ0.4km"の標識の

ある峠の分岐点に13:00に着いた。体力も結構消耗していたので"八丁平"を選択した。「八丁平は

八丁トンボの生息地だ」と同期生が教えてくれた。八丁平に咲いていたトリカブトと大きな栃の

木の写真を右に示す。16:00登山口に戻り、19:00奈良の自宅に帰着した。翌日の今朝は足の筋肉

が痛い。歳をとった証拠か?????

|

|

|

| 1: 西島から見た剣山 | 2: 剣山山頂(注連縄の中に一等三角点がある) | 3: 剣山山頂から見た三嶺(みうね1893m) |

|

|

|

| 4: シコクフウロ | 5: ミヤマクマザサの中で咲くリンドウ | 6: シコクブシ(トリカブトの一種) |

|

|

|

| 7: 奥祖谷二重かずら橋 | 8: 落合集落と矢筈山(1849m) | 9: 小歩危 |

8月10日庭の花を切って大和郡山市九条にある光伝寺に墓参に行った。

8月10日庭の花を切って大和郡山市九条にある光伝寺に墓参に行った。 |

|

|

| 1: ヌークシオ国立公園 | 2: エスプラナーディ公園。中央は詩人Johan Ludvig Runeberginの銅像 | 3: 観光船から見たストックホルム旧市街 |

|

|

|

| 4: キルナの鉄鉱山 | 5: Abisco Mountain LodgeからTornetrask湖方面の景色 | 6: Abisco Mountain Lodgeの下方からニューラ山(1169m)を望む |

|

|

|

| 7: ニューラ山から見たアビスコ方向の景色 | 8: ニューラ山の自然散策 | 9: 雪渓直下の湿地に咲くSaxifrga stellaris |

|

|

|

| 10: アビスコ川沿いのKingsleden | 11: 白樺林の中のKingsledenを行くトレッキングの人達 | 12: コケ類や地衣類が生える湿地の中のNaturstig |

|

|

|

| 13:ベルゲン湾。左下が魚市場、右がブリッゲン地区。 | 14: 魚市場内の魚屋。真ん中の赤いのがKing Crab。 | 15: ブリッゲン地区の建物 |

|

|

|

| 16: Vikの町 | 17: Balestrandkの町、中央は氷河Jostedalsbreen | 18: Flamの町 |

|

|

|

| 19: 船上から見たタリン、左端の船が私の乗った船と同型船 | 20: タリンの旧市街、一番右の塔が聖オレフ教会 | 21: 聖オレフ教会の塔の上から観たタリンの旧市街 |

前日に、一時的ではあるが激しい雨が降り、1日家で過ごした。15日にも朝に激しい雨が降

った。そのおかげで厳しい暑さも幾分和らいだので、昼食後、散歩に出た。家で、エァコン

の利いた部屋で、過ごすのは快適だけど、少し歩いて汗を出したほうが体調が良い。

前日に、一時的ではあるが激しい雨が降り、1日家で過ごした。15日にも朝に激しい雨が降

った。そのおかげで厳しい暑さも幾分和らいだので、昼食後、散歩に出た。家で、エァコン

の利いた部屋で、過ごすのは快適だけど、少し歩いて汗を出したほうが体調が良い。

2013.6.26

2013.6.26 2013.6.19

2013.6.19 2013.6.14

2013.6.14 例年、梅の実を採った後、庭木の剪定をしている。私も年を取ってきたので危険な作業である。

今年は梅の実のなりが悪く、家で漬けるのにも足りない。花の時期に雨が降り続き、寒くもあ

ったのでミツバチの飛来が少なかった為と思われる。なりが悪くても剪定はしなくてはならない。

徒長枝を切り、密生した枝を切除した。脚立に立ったり、木に登ったりで危ない。終ったら、

無事であることに感謝・感謝である。次いで、クロガネモチ、サンシュウ、ツバキ、マキ、

カエデ・・・と剪定したらグッタリ疲れてしまった。テニスをするよりキツイ。ところで、

サンシュウの茂みの中にオオスズメバチの巣(右の写真)があった。まだ女王蜂一匹で巣を作り

始めたところである。"働き蜂が生まれる前に退治しょう"と決心し、蜂の動きが鈍い夜を待った。

私は高校生時代に一度刺されたことがあり"2回目に刺されたときはショックが大きく危険だ"

ということなので、暑いのにズボンを2枚着て長靴を履き、フウド付きの冬服を着て虫除けネット

をかぶり、スキー用の手袋をして、巣のある枝を切り落とした。蜂が暗闇の中でブンブン飛んで

いたが幸い刺されなかった。蜂が可哀想であるが、家の前は通学路でもある。致し方ない・・・

蜂さんどうぞ許してください。

例年、梅の実を採った後、庭木の剪定をしている。私も年を取ってきたので危険な作業である。

今年は梅の実のなりが悪く、家で漬けるのにも足りない。花の時期に雨が降り続き、寒くもあ

ったのでミツバチの飛来が少なかった為と思われる。なりが悪くても剪定はしなくてはならない。

徒長枝を切り、密生した枝を切除した。脚立に立ったり、木に登ったりで危ない。終ったら、

無事であることに感謝・感謝である。次いで、クロガネモチ、サンシュウ、ツバキ、マキ、

カエデ・・・と剪定したらグッタリ疲れてしまった。テニスをするよりキツイ。ところで、

サンシュウの茂みの中にオオスズメバチの巣(右の写真)があった。まだ女王蜂一匹で巣を作り

始めたところである。"働き蜂が生まれる前に退治しょう"と決心し、蜂の動きが鈍い夜を待った。

私は高校生時代に一度刺されたことがあり"2回目に刺されたときはショックが大きく危険だ"

ということなので、暑いのにズボンを2枚着て長靴を履き、フウド付きの冬服を着て虫除けネット

をかぶり、スキー用の手袋をして、巣のある枝を切り落とした。蜂が暗闇の中でブンブン飛んで

いたが幸い刺されなかった。蜂が可哀想であるが、家の前は通学路でもある。致し方ない・・・

蜂さんどうぞ許してください。

現在、興福寺では2018年の落慶をめざして中金堂の再建をおこなっている。その資金を集める

必要があって、近年には種々の特別公開を実施している。今年は南円堂と北円堂の特別公開を

している(6月2日まで)。南円堂は西国三十三所第九番札所として知られているが、現在の建物は

江戸時代に再建されたもので唐破風が付いている。普段は扉が閉められているが、中には鎌倉

時代の立派な不空羂索観音菩薩坐像(康慶作、右の写真)のと四天王立像(運慶作)が祀られている。

私はこれらを初めて拝観したとき"えっ、南円堂の中にこんな立派な仏さんがいらっしゃつたの

か!"と驚愕した。北円堂は1210年に再建された建物で、興福寺伽藍で今残る堂宇の中で最も古い。

鎌倉時代の建物であるが、奈良時代創建当初の姿を良く残し、華麗で力強く、優美な建物である。

中には、運慶の代表作といわれる弥勒如来坐像と無著・世親菩薩がおわします。さらに、平安時代

初期の作といわれる木心乾漆造の四天王立像が祀られている。興福寺は何度も戦火・火災にあい

ながら、これだけ多くの古い仏像を護持してきたものだ・・・と感心すると共に先人の努力に頭

が下がる。

現在、興福寺では2018年の落慶をめざして中金堂の再建をおこなっている。その資金を集める

必要があって、近年には種々の特別公開を実施している。今年は南円堂と北円堂の特別公開を

している(6月2日まで)。南円堂は西国三十三所第九番札所として知られているが、現在の建物は

江戸時代に再建されたもので唐破風が付いている。普段は扉が閉められているが、中には鎌倉

時代の立派な不空羂索観音菩薩坐像(康慶作、右の写真)のと四天王立像(運慶作)が祀られている。

私はこれらを初めて拝観したとき"えっ、南円堂の中にこんな立派な仏さんがいらっしゃつたの

か!"と驚愕した。北円堂は1210年に再建された建物で、興福寺伽藍で今残る堂宇の中で最も古い。

鎌倉時代の建物であるが、奈良時代創建当初の姿を良く残し、華麗で力強く、優美な建物である。

中には、運慶の代表作といわれる弥勒如来坐像と無著・世親菩薩がおわします。さらに、平安時代

初期の作といわれる木心乾漆造の四天王立像が祀られている。興福寺は何度も戦火・火災にあい

ながら、これだけ多くの古い仏像を護持してきたものだ・・・と感心すると共に先人の努力に頭

が下がる。

四月に人間ドックにいって、赤血球数が381, ヘモグロビンが11.8, ヘマトクリットが34.6で

貧血症だと言われ、再検査を1ケ月後にするようにと指示された。先週再検査に行き、今日その

結果を聴きに行った。今回は正常値だった。前回の結果は、"竹の子づくし"の食事を連日してい

た所為か???

四月に人間ドックにいって、赤血球数が381, ヘモグロビンが11.8, ヘマトクリットが34.6で

貧血症だと言われ、再検査を1ケ月後にするようにと指示された。先週再検査に行き、今日その

結果を聴きに行った。今回は正常値だった。前回の結果は、"竹の子づくし"の食事を連日してい

た所為か???

平成22年から3年かけて東大寺法華堂の須弥壇の解体修理がおこなわれると共に諸尊像の補修がおこなわれた。

5月18日から一般公開が再開されることになり、その前の16、17日に報道陣・関係者に拝観させるというの

で招待状を頂いた。それで、乗馬を終えたら早々に家に帰って、東大寺法華堂へと歩いて行った。私の家から

15分ほどでいける。途中に、東大寺大仏殿の裏を通る。強い風が吹いていて、東大寺大仏殿の風鐸(仏堂や仏

塔の軒の四隅などにつるす青銅製の鐘鈴)がガラン・ガランと大きな音をたてていた。風鐸の音を聴

くのは久しぶりで、私は立ち止まって、暫く耳を傾けた。東大寺法華堂には15:20頃着いた。堂内には、

不空羂索(ふくうけんさく)観音菩薩、梵天、帝釈天、金剛力士(阿・吽)、四天王から為る9躰の乾漆像

、背面の厨子内に執金剛神(秘仏)が安置されていた。埃が無く"綺麗におなりになったなあ"と感じた。

塑像である日光菩薩、月光菩薩、弁財天、吉祥天、木造の地蔵菩薩、不動明王は免震装置を完備した東大寺

ミュージアムに安置することになったようで、法華堂では拝観出来なくなっていた。少し寂しいが、保存の

ためにはやむをえないのであろう。不空羂索観音像の前・両脇に日光菩薩像と月光菩薩像がお並びになった

以前の写真が貴重になった。記念品としていただいたDVDには、修理の様子が詳細に記録されていた。

平成22年から3年かけて東大寺法華堂の須弥壇の解体修理がおこなわれると共に諸尊像の補修がおこなわれた。

5月18日から一般公開が再開されることになり、その前の16、17日に報道陣・関係者に拝観させるというの

で招待状を頂いた。それで、乗馬を終えたら早々に家に帰って、東大寺法華堂へと歩いて行った。私の家から

15分ほどでいける。途中に、東大寺大仏殿の裏を通る。強い風が吹いていて、東大寺大仏殿の風鐸(仏堂や仏

塔の軒の四隅などにつるす青銅製の鐘鈴)がガラン・ガランと大きな音をたてていた。風鐸の音を聴

くのは久しぶりで、私は立ち止まって、暫く耳を傾けた。東大寺法華堂には15:20頃着いた。堂内には、

不空羂索(ふくうけんさく)観音菩薩、梵天、帝釈天、金剛力士(阿・吽)、四天王から為る9躰の乾漆像

、背面の厨子内に執金剛神(秘仏)が安置されていた。埃が無く"綺麗におなりになったなあ"と感じた。

塑像である日光菩薩、月光菩薩、弁財天、吉祥天、木造の地蔵菩薩、不動明王は免震装置を完備した東大寺

ミュージアムに安置することになったようで、法華堂では拝観出来なくなっていた。少し寂しいが、保存の

ためにはやむをえないのであろう。不空羂索観音像の前・両脇に日光菩薩像と月光菩薩像がお並びになった

以前の写真が貴重になった。記念品としていただいたDVDには、修理の様子が詳細に記録されていた。

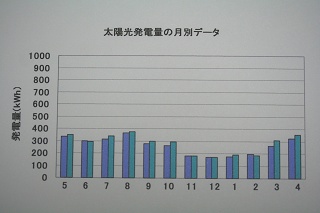

平均で1年に8,954円頂いた。さて、太陽光発電装置を導入する以前の1年間に我が家では、

電気代を122,646円、ガス代を95,855円、合計で218,501 円払った。太陽光発電装置を導入したこ

とにより、1年間で約20万円(218,501+8,954=227,455)の光熱費が浮いたことになる。初期投資が

280万円であるから14年間で初期投資が回収されることになる。ちなみに、本装置の保証期間は10年

である。

平均で1年に8,954円頂いた。さて、太陽光発電装置を導入する以前の1年間に我が家では、

電気代を122,646円、ガス代を95,855円、合計で218,501 円払った。太陽光発電装置を導入したこ

とにより、1年間で約20万円(218,501+8,954=227,455)の光熱費が浮いたことになる。初期投資が

280万円であるから14年間で初期投資が回収されることになる。ちなみに、本装置の保証期間は10年

である。

|

|

|

| 1: タデ原湿原 | 2: 杵島岳山頂にて、背景は阿蘇 中岳・高岳 | 3: 中岳火口 |

|

|

|

| 4: ハルリンドウ | 5: キスミレ | 6: サクラソウ |

|

|

|

| 7: 高干穂神社の御神木 樹齢800年 | 8: 幣立神宮の御神木:五百枝杉 樹齢2000年 | 9: 岡城址に建つ滝廉太郎の像 後は九重連山 |

2013.4.21

2013.4.21 私は大学四年生・大学院修士課程時代に量子化学研究室にいた。同級で同じ研究室にいた

友人から「高槻の北の方にある小塩山にカタクリの花が咲いているから行かないか?」と

誘われた。それは面白そうだから連れて行ってくださいとお願いした。もう一人の先輩も

参加されることになり三人(昨年、芦生の森へ行ったのと同じメンバー)で出かけた。

大原野森林公園の入り口付近に車を止め、谷川沿いに小塩山山頂方面へと登って行った。

ニリンソウの群落があり花がチラホラ咲いていた。さらに進むと道沿いにカタクリの群落

があり美しい花を付けていた。

花を付けた"エンレイソウ、ミヤマカタバミ、フタバアオイ、アオイスミレ、シハイスミレ、

ツクバキンモンソウ"も見ることが出来た。尾根に出たところで昼食をとった。小塩山山頂

付近の谷にカタクリの大群落があった。西山自然保護ネットワークの方々のボランティア

活動のおかげでこの大群落が保たれている様であった。有難いことだ。カタクリの花も最

盛期一歩手前で、最も美しい時であった。連れて行ってくれた同級生が良いタイミングを

選んでくれていたのだ。ナント、彼は「今週で三回目」と言っていた。"ギフチョウも舞う

"ということであったが、少し寒い天気で、残念なが見ることは出来なかった。サクラ、

タムシバ、キブシ、コバノミツバツツジ、ミヤマシキミ、クロモジ等の樹木の花も見ること

が出来た。感謝・感謝。

私は大学四年生・大学院修士課程時代に量子化学研究室にいた。同級で同じ研究室にいた

友人から「高槻の北の方にある小塩山にカタクリの花が咲いているから行かないか?」と

誘われた。それは面白そうだから連れて行ってくださいとお願いした。もう一人の先輩も

参加されることになり三人(昨年、芦生の森へ行ったのと同じメンバー)で出かけた。

大原野森林公園の入り口付近に車を止め、谷川沿いに小塩山山頂方面へと登って行った。

ニリンソウの群落があり花がチラホラ咲いていた。さらに進むと道沿いにカタクリの群落

があり美しい花を付けていた。

花を付けた"エンレイソウ、ミヤマカタバミ、フタバアオイ、アオイスミレ、シハイスミレ、

ツクバキンモンソウ"も見ることが出来た。尾根に出たところで昼食をとった。小塩山山頂

付近の谷にカタクリの大群落があった。西山自然保護ネットワークの方々のボランティア

活動のおかげでこの大群落が保たれている様であった。有難いことだ。カタクリの花も最

盛期一歩手前で、最も美しい時であった。連れて行ってくれた同級生が良いタイミングを

選んでくれていたのだ。ナント、彼は「今週で三回目」と言っていた。"ギフチョウも舞う

"ということであったが、少し寒い天気で、残念なが見ることは出来なかった。サクラ、

タムシバ、キブシ、コバノミツバツツジ、ミヤマシキミ、クロモジ等の樹木の花も見ること

が出来た。感謝・感謝。

2013.3.24

2013.3.24 私は奈良に長年住んでいるが、13日の午前1時半頃に若狭井から観音さまにお供えする「お香水」

を汲み上げる儀式「お水取り」は拝観したことが無かった。天気予報をみると13日深夜の最低気温

は6℃と例年に無く暖かであったので出かけて行った。13日の午前0時頃に二月堂に着いた。

練行衆とならなかった東大寺の坊さんも袈裟を着て二月堂へと向かわれていた。私は局(つぼね)と

呼ばれる二月堂の内陣の外側にある部屋の一つに入って、内陣でおこなわれていた練行衆による

悔過作法、大導師の祈り、咒師(しゅし)作法、走りの行法を拝観させていただいた。この間に「お香水」が

参詣者に分け与えられた。私の前に座っていた女性が手を差し出して、香水杓から少しの「お香水」

を掌にたらしていただかれた。その女性は私に「少し分けてあげる」と言って、差し出した私の掌

を叩いてくれた。私は少し湿ったその掌に唇をあてた。

私は奈良に長年住んでいるが、13日の午前1時半頃に若狭井から観音さまにお供えする「お香水」

を汲み上げる儀式「お水取り」は拝観したことが無かった。天気予報をみると13日深夜の最低気温

は6℃と例年に無く暖かであったので出かけて行った。13日の午前0時頃に二月堂に着いた。

練行衆とならなかった東大寺の坊さんも袈裟を着て二月堂へと向かわれていた。私は局(つぼね)と

呼ばれる二月堂の内陣の外側にある部屋の一つに入って、内陣でおこなわれていた練行衆による

悔過作法、大導師の祈り、咒師(しゅし)作法、走りの行法を拝観させていただいた。この間に「お香水」が

参詣者に分け与えられた。私の前に座っていた女性が手を差し出して、香水杓から少しの「お香水」

を掌にたらしていただかれた。その女性は私に「少し分けてあげる」と言って、差し出した私の掌

を叩いてくれた。私は少し湿ったその掌に唇をあてた。

関西電力から昨年12月と本年1月の受給電力量(こちらから関電に売った発電量)と使用電力量(こちらが関電

から買った電力量)の通知があった。昨年12月の受給電力量が64kWh、使用電力量が775kWh(デイタイム:70kWh,

ナイトタイム:269kWh, リビングタイム:436kWh, 1kWhの料金はそれぞれ28.02円, 8.19円, 21.64円)であった。本年1月の

受給電力量が60kWh、使用電力量が655kWh(デイタイム:74kWh,ナイトタイム:236kWh, リビングタイム:345kWhであった。

関電に売った発電量の値段が昨年12月が3,072円、本年1月が2,880円(1kWhの料金は48円)。関電から買った

電力の料金は昨年12月が14,119円、本年1月が12,113円であった。我家の昨年12月と本年1月の各日の

発電量/消費量を示すモニターの画面を写真に示す。やはり12月と1月は消費量が発電量を大幅に超えている。

ちなみに・・・2011年12月の受給電力量は65kWh、2012年1月の受給電力量は69kWhであったから発電性能は

衰えていないと思われる。

関西電力から昨年12月と本年1月の受給電力量(こちらから関電に売った発電量)と使用電力量(こちらが関電

から買った電力量)の通知があった。昨年12月の受給電力量が64kWh、使用電力量が775kWh(デイタイム:70kWh,

ナイトタイム:269kWh, リビングタイム:436kWh, 1kWhの料金はそれぞれ28.02円, 8.19円, 21.64円)であった。本年1月の

受給電力量が60kWh、使用電力量が655kWh(デイタイム:74kWh,ナイトタイム:236kWh, リビングタイム:345kWhであった。

関電に売った発電量の値段が昨年12月が3,072円、本年1月が2,880円(1kWhの料金は48円)。関電から買った

電力の料金は昨年12月が14,119円、本年1月が12,113円であった。我家の昨年12月と本年1月の各日の

発電量/消費量を示すモニターの画面を写真に示す。やはり12月と1月は消費量が発電量を大幅に超えている。

ちなみに・・・2011年12月の受給電力量は65kWh、2012年1月の受給電力量は69kWhであったから発電性能は

衰えていないと思われる。

2013.1.10

2013.1.10 今年最初のテニスをしようと神戸大学へ行った。着替えをしようと理学部の学舎に入った。

そこで理学部化学科の若い教授に会い挨拶を交わした。1月5日土曜日の午後1時頃であっ

た。着替えをすませてセミナー室を覗くと、先ほどの教授と学生さんがセミナーをしていた。

ああ、頑張っていらっしゃるな・・・と嬉しく且つ頼もしく思った。

今年最初のテニスをしようと神戸大学へ行った。着替えをしようと理学部の学舎に入った。

そこで理学部化学科の若い教授に会い挨拶を交わした。1月5日土曜日の午後1時頃であっ

た。着替えをすませてセミナー室を覗くと、先ほどの教授と学生さんがセミナーをしていた。

ああ、頑張っていらっしゃるな・・・と嬉しく且つ頼もしく思った。

2012.12.27

2012.12.27 2012.12.14

2012.12.14 政治は多くの国民の生活に関する重要な決定をするだけに極めて重要である。政治家の役割は

重く重要であるが、私は政治家に不向きな人間であり、自分で判断して選挙で一票を投じるこ

とで、国民の一人としての責務をはたしているだけである。新聞の報じる世論調査の結果によ

ると、右翼的な政党が圧勝しそうで、困ったことだと感じている。最近の争点で重要と思われ

る事項について私の考えを述べる。

政治は多くの国民の生活に関する重要な決定をするだけに極めて重要である。政治家の役割は

重く重要であるが、私は政治家に不向きな人間であり、自分で判断して選挙で一票を投じるこ

とで、国民の一人としての責務をはたしているだけである。新聞の報じる世論調査の結果によ

ると、右翼的な政党が圧勝しそうで、困ったことだと感じている。最近の争点で重要と思われ

る事項について私の考えを述べる。 2012.12.7

2012.12.7

22日に小学校と幼稚園が終ってから、次女が3人の子供を連れて奈良に来た。七歳になった次女の

長女の七五三参りに春日大社に行くためである。愚妻は要請に従って京都駅まで迎えに行った。

私は夕食の準備をして待っていたが「車中で少し食べた」とかで、あまり食べなかった。23日の

午後に、次女の夫君が奈良に来た。次いで彼らの友人であるアルゼンチン国籍とガテマラ国籍の

夫妻とその子供の4人が来た。一緒に食事をして家に帰ったら22:00であった。夫妻の子供の一人

は次女の長女と仲良しらしく我が家で枕をならべて寝た(2人は共に七歳で七五三参りにやってきた)。

24日11:00に春日大社へ行った。七五三の御祓い・祈祷を受けた後、社殿前で記念写真を撮った。

その様子のスナップ写真をご覧下さい(左が次女一家、右にその友人一家)。次女の長女が着ている

のは、愚妻の子供の頃の着物である。レトロで最近の着物より趣があると思うが如何ですか。

次女に「七五三参りの記憶はあるか」と訊いたら「一度も無い」と断言した。「漢国神社に一度

行った記憶があるが・・・」と言ったら「それ姉ちゃんと違う?」と断言した。長女はなんと言う

だろうか?25日私の作った"林檎ジャム"と"新生姜の梅酢漬け"が欲しいと言ってカバンに入れ東京へ

帰っていった。

22日に小学校と幼稚園が終ってから、次女が3人の子供を連れて奈良に来た。七歳になった次女の

長女の七五三参りに春日大社に行くためである。愚妻は要請に従って京都駅まで迎えに行った。

私は夕食の準備をして待っていたが「車中で少し食べた」とかで、あまり食べなかった。23日の

午後に、次女の夫君が奈良に来た。次いで彼らの友人であるアルゼンチン国籍とガテマラ国籍の

夫妻とその子供の4人が来た。一緒に食事をして家に帰ったら22:00であった。夫妻の子供の一人

は次女の長女と仲良しらしく我が家で枕をならべて寝た(2人は共に七歳で七五三参りにやってきた)。

24日11:00に春日大社へ行った。七五三の御祓い・祈祷を受けた後、社殿前で記念写真を撮った。

その様子のスナップ写真をご覧下さい(左が次女一家、右にその友人一家)。次女の長女が着ている

のは、愚妻の子供の頃の着物である。レトロで最近の着物より趣があると思うが如何ですか。

次女に「七五三参りの記憶はあるか」と訊いたら「一度も無い」と断言した。「漢国神社に一度

行った記憶があるが・・・」と言ったら「それ姉ちゃんと違う?」と断言した。長女はなんと言う

だろうか?25日私の作った"林檎ジャム"と"新生姜の梅酢漬け"が欲しいと言ってカバンに入れ東京へ

帰っていった。

今年の松葉カニが解禁になった。雪の降る前に車で行こうと待ち構えていた。天気予報も良かった

ので出かけていった。"いいものを少しだけ・・・本場の間人(たいざ)カニプラン"を選んだ。歳を

とってきたので"満腹・・・もう食べられない"は止めた方が良いと思ったのだ。18日10:30に家を出

て13:00宮津に着いた。そこで昼食をとり、舟屋で知られた伊根行った。この頃から雨が降り出した。

この地方の冬の天候で降ったり止んだりが続いた。丹後半島をぐるりと周って、16:00に立岩のすぐ

近くにある温泉宿に着いた。これを料理しますと生きたカニを見せてくれたが、なんだかかわいそう

であった。夕食は18:00からにして、早速海岸を歩きに出かけた。雨は止んでいたが、風が強く立岩に

は大きな波が打ち寄せていた(左の写真)。宿に帰り、温泉に浸かってホッカリした後、カニ刺し、

焼カニ、湯でカニ、カニ鍋等のフルコースでとっても美味しいのだけど量が少ない・・・満腹感が無い。

なんか少しものたりない。・・・まあ、でも、これが好いんだと自分に納得させた。

今年の松葉カニが解禁になった。雪の降る前に車で行こうと待ち構えていた。天気予報も良かった

ので出かけていった。"いいものを少しだけ・・・本場の間人(たいざ)カニプラン"を選んだ。歳を

とってきたので"満腹・・・もう食べられない"は止めた方が良いと思ったのだ。18日10:30に家を出

て13:00宮津に着いた。そこで昼食をとり、舟屋で知られた伊根行った。この頃から雨が降り出した。

この地方の冬の天候で降ったり止んだりが続いた。丹後半島をぐるりと周って、16:00に立岩のすぐ

近くにある温泉宿に着いた。これを料理しますと生きたカニを見せてくれたが、なんだかかわいそう

であった。夕食は18:00からにして、早速海岸を歩きに出かけた。雨は止んでいたが、風が強く立岩に

は大きな波が打ち寄せていた(左の写真)。宿に帰り、温泉に浸かってホッカリした後、カニ刺し、

焼カニ、湯でカニ、カニ鍋等のフルコースでとっても美味しいのだけど量が少ない・・・満腹感が無い。

なんか少しものたりない。・・・まあ、でも、これが好いんだと自分に納得させた。 2012.11.17

2012.11.17 2012.11.15

2012.11.15

2012.11.5

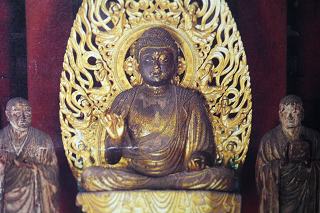

2012.11.5 興福寺境内の西隅に美しい北円堂(八角円堂)がある。当初の建物は治承4年(1180)に被災・焼失

したが、奈良時代創建当初の姿をよく残して承元4年(1210)頃に再建されということである。本瓦

葺きの華麗で力強い鎌倉時代の建物であり、堂内には本尊弥勒如来(みろくにょらい)像(国宝、運慶

の晩年の代表作、右の写真中央)、無著(むちゃく、写真右)・世親(せしん、写真左)菩薩像(国宝、

運慶作)、四天王像(国宝、平安初期の木心乾漆像)等が安置されている。10月27日(土)から11月12日

(日)まで特別開扉されているというので、私はピアノ教室の後に拝観に行った。無著・世親像は、大地

を踏み占めて立つ、堂々とした品格ある学僧の像であり、何度拝観しても感銘をうける。北円堂を拝観

した後、普段公開していない仮金堂が10月13日(土)から11月25日(日)まで開扉しているというので拝観した。

この仮金堂は薬師寺旧金堂(室町時代)を移建したものである。堂内には本尊釈迦如来(しゃかにょらい)像、

薬王(やくおう)・薬上(やくじょう)菩薩像(重文)、四天王像(重文)、大黒天像(重文)、

吉祥天像(重文)が祀られていた。金堂は現在再建中で平成30年に完成予定である。再建費用を捻出する

ため興福寺さんも多々努力していらっしゃる。お賽銭をはずもう。

興福寺境内の西隅に美しい北円堂(八角円堂)がある。当初の建物は治承4年(1180)に被災・焼失

したが、奈良時代創建当初の姿をよく残して承元4年(1210)頃に再建されということである。本瓦

葺きの華麗で力強い鎌倉時代の建物であり、堂内には本尊弥勒如来(みろくにょらい)像(国宝、運慶

の晩年の代表作、右の写真中央)、無著(むちゃく、写真右)・世親(せしん、写真左)菩薩像(国宝、

運慶作)、四天王像(国宝、平安初期の木心乾漆像)等が安置されている。10月27日(土)から11月12日

(日)まで特別開扉されているというので、私はピアノ教室の後に拝観に行った。無著・世親像は、大地

を踏み占めて立つ、堂々とした品格ある学僧の像であり、何度拝観しても感銘をうける。北円堂を拝観

した後、普段公開していない仮金堂が10月13日(土)から11月25日(日)まで開扉しているというので拝観した。

この仮金堂は薬師寺旧金堂(室町時代)を移建したものである。堂内には本尊釈迦如来(しゃかにょらい)像、

薬王(やくおう)・薬上(やくじょう)菩薩像(重文)、四天王像(重文)、大黒天像(重文)、

吉祥天像(重文)が祀られていた。金堂は現在再建中で平成30年に完成予定である。再建費用を捻出する

ため興福寺さんも多々努力していらっしゃる。お賽銭をはずもう。

2012.10.28

2012.10.28 愚妻は次女の手伝いで22日に東京へ行った。27日に帰るそうだ。その間の食材を買いに行って、

美味しそうな紅玉林檎を八百屋さんで見つけたので12個買い、林檎ジャムを作った。昨年の作り

方ではジャムに林檎の皮が若干残ってしまうので、林檎の皮を木綿の袋に入れて、ジャムに皮が

残らないようにした。綺麗なルビー色のジャムが出来た。作り方を記す。

愚妻は次女の手伝いで22日に東京へ行った。27日に帰るそうだ。その間の食材を買いに行って、

美味しそうな紅玉林檎を八百屋さんで見つけたので12個買い、林檎ジャムを作った。昨年の作り

方ではジャムに林檎の皮が若干残ってしまうので、林檎の皮を木綿の袋に入れて、ジャムに皮が

残らないようにした。綺麗なルビー色のジャムが出来た。作り方を記す。 白洲正子さんの著書「かくれ里」に"近江の朽木谷には古くから木地師とよばれる木工を専門とする

集団がいて「朽木盆」とか「朽木碗」を生産していた"とある。その「朽木にある駒ケ岳に行か

ないか」と大学時代の同級生(前回は芦生の森へ連れて行ってくれた)が誘ってくれたので行っ

てきた。6:30に家を出て、8:10に京都の地下鉄北大路駅に着いた。外に出て友人の車を探して

いたら「おい」と友人が後ろから呼んだ。そして言った「お前、ほんまに"おじいさん"やな」。

・・・私は訊ねた。「服装か?、姿勢か?」と。彼は答えた「全部や。服装も、姿勢も、顔も、

向こうから手を振っても気が付かへんし・・・」と。自分では気が付かないことを言ってくれ

る友人はありがたい。さて、その友人の車で朽木の駒ケ岳の麓にあるバス停"木地山前"に10:00に

着いた。なんと「地図にはルートが書いてない所を登る」というのだ。国土地理院の1/25000の

地図で「この尾根伝いに行けば稜線に出る」と説明してくれる。山深いこんな所で大丈夫?と思う

のだけど、友人は「何度も来ている」というので、道なき道を登って行った。高度差400mを1時間余

で登ったら稜線の登山道に出た。そこから少し下ったところに周囲100mほどの池があり、オシドリが

10羽ほどいた。その池を観ながら昼食弁当を食べた。12:00にそこを出発し、13:00に駒ケ岳山頂に

着いた(おじいさんの写真をご覧下さい)。琵琶湖や伊吹山も望める絶景であった。駒ケ岳山頂から

20分ほど西へ縦走して(この途中で小浜や日本海を見ることができた)、木地山へ下る尾根に入り、

15:00に出発地の"木地山前"に着いた。このコースはブナ林などの美しい自然林を満喫できるコー

スであった。16:40に北大路駅に着き、友人と別れて18:00奈良に帰着した。美しい自然林を選んで

連れて行ってくれた友人に感謝・感謝。無事に登山できたことに感謝・感謝。

白洲正子さんの著書「かくれ里」に"近江の朽木谷には古くから木地師とよばれる木工を専門とする

集団がいて「朽木盆」とか「朽木碗」を生産していた"とある。その「朽木にある駒ケ岳に行か

ないか」と大学時代の同級生(前回は芦生の森へ連れて行ってくれた)が誘ってくれたので行っ

てきた。6:30に家を出て、8:10に京都の地下鉄北大路駅に着いた。外に出て友人の車を探して

いたら「おい」と友人が後ろから呼んだ。そして言った「お前、ほんまに"おじいさん"やな」。

・・・私は訊ねた。「服装か?、姿勢か?」と。彼は答えた「全部や。服装も、姿勢も、顔も、

向こうから手を振っても気が付かへんし・・・」と。自分では気が付かないことを言ってくれ

る友人はありがたい。さて、その友人の車で朽木の駒ケ岳の麓にあるバス停"木地山前"に10:00に

着いた。なんと「地図にはルートが書いてない所を登る」というのだ。国土地理院の1/25000の

地図で「この尾根伝いに行けば稜線に出る」と説明してくれる。山深いこんな所で大丈夫?と思う

のだけど、友人は「何度も来ている」というので、道なき道を登って行った。高度差400mを1時間余

で登ったら稜線の登山道に出た。そこから少し下ったところに周囲100mほどの池があり、オシドリが

10羽ほどいた。その池を観ながら昼食弁当を食べた。12:00にそこを出発し、13:00に駒ケ岳山頂に

着いた(おじいさんの写真をご覧下さい)。琵琶湖や伊吹山も望める絶景であった。駒ケ岳山頂から

20分ほど西へ縦走して(この途中で小浜や日本海を見ることができた)、木地山へ下る尾根に入り、

15:00に出発地の"木地山前"に着いた。このコースはブナ林などの美しい自然林を満喫できるコー

スであった。16:40に北大路駅に着き、友人と別れて18:00奈良に帰着した。美しい自然林を選んで

連れて行ってくれた友人に感謝・感謝。無事に登山できたことに感謝・感謝。

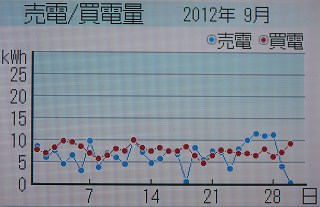

関西電力から本年9月の受給電力量(こちらから関電に売った発電量)と使用電力量(こちら

が関電から買った電力量)の通知があった。9月の受給電力量が185kWh、使用電力量が217kWh。

関電に売った発電量の値段が8,880円、関電から買った電力の料金は7月が5,012円であった。

我家の9月の各日の発電量/消費量を示すモニターの画面の写真を右に示す。その左に各日の売電

量/買電量を示すモニターの画面を示す。発電している時に自家で消費している時は、その発電量

を自家で消費し、その分は売電・買電に関与していないようである。

関西電力から本年9月の受給電力量(こちらから関電に売った発電量)と使用電力量(こちら

が関電から買った電力量)の通知があった。9月の受給電力量が185kWh、使用電力量が217kWh。

関電に売った発電量の値段が8,880円、関電から買った電力の料金は7月が5,012円であった。

我家の9月の各日の発電量/消費量を示すモニターの画面の写真を右に示す。その左に各日の売電

量/買電量を示すモニターの画面を示す。発電している時に自家で消費している時は、その発電量

を自家で消費し、その分は売電・買電に関与していないようである。

2012.10.11

2012.10.11 所属している乗馬クラブの主催する1泊2日の"金沢外乗ツァー"に参加した。外乗とは乗馬

クラブ以外での乗馬を意味する。4日8:00に集合場所の大和八木駅から中型バスに乗り、途中の

サービスエリアで昼食を摂り、13:30に金沢の乗馬クラブに到着した。乗馬服に着替えて、14:00

から3人ずつのグループに分かれて、広々とした内灘海岸を走った。私は今回で4回目の"金沢外

乗"である。先導する金沢の乗馬クラブの指導員が「このグループはベテランだから一気に行

きましょう」と宣言し、いきなり2km余をノンストップで駆けた。17:00に中型バスに乗り、18:00に宿泊

地の和倉温泉に到着した。男性ばかり4人が同室で、いびきのひどい人が居て眠れなかった。朝、

温泉に浸かりながら、同様な思いをした人が私に嘆いた。5日7:00に千里浜海岸に到着。金沢の乗馬クラ

ブから馬用トラックで運ばれてきた馬に乗り、前日と同じ馬・同じグループ分けで千里浜海岸の

波打ち際、1直線7kmを走った。私は今回は"ツーポイント"と呼ばれ乗り方(2本の足で体重を支え

て前傾姿勢で乗る)の練習を心がけたので、両足の筋肉が疲れた。10:00に金沢の乗馬クラブに移

動し、入浴・着替えをした後、12:00から昼食。前回まではバーベキューであったが、本格的な

シェフによるイタリアン料理で"ワタリガ二のスパゲティ"は美味しかった。18:00に大和八木駅

に帰着した。6日朝起きると"体じゅうが筋肉痛"なので整体治療院へ行った。治療後、院長に尋

ねた「今日テニスをしても良いでしょうか」と・・・、院長はおっしゃった「今日は止めときな

さい。肉離れ等起こしやすい・・・」と。それで私は午後のテニス参加予定をキャンセルさせて

いただいた。

所属している乗馬クラブの主催する1泊2日の"金沢外乗ツァー"に参加した。外乗とは乗馬

クラブ以外での乗馬を意味する。4日8:00に集合場所の大和八木駅から中型バスに乗り、途中の

サービスエリアで昼食を摂り、13:30に金沢の乗馬クラブに到着した。乗馬服に着替えて、14:00

から3人ずつのグループに分かれて、広々とした内灘海岸を走った。私は今回で4回目の"金沢外

乗"である。先導する金沢の乗馬クラブの指導員が「このグループはベテランだから一気に行

きましょう」と宣言し、いきなり2km余をノンストップで駆けた。17:00に中型バスに乗り、18:00に宿泊

地の和倉温泉に到着した。男性ばかり4人が同室で、いびきのひどい人が居て眠れなかった。朝、

温泉に浸かりながら、同様な思いをした人が私に嘆いた。5日7:00に千里浜海岸に到着。金沢の乗馬クラ

ブから馬用トラックで運ばれてきた馬に乗り、前日と同じ馬・同じグループ分けで千里浜海岸の

波打ち際、1直線7kmを走った。私は今回は"ツーポイント"と呼ばれ乗り方(2本の足で体重を支え

て前傾姿勢で乗る)の練習を心がけたので、両足の筋肉が疲れた。10:00に金沢の乗馬クラブに移

動し、入浴・着替えをした後、12:00から昼食。前回まではバーベキューであったが、本格的な

シェフによるイタリアン料理で"ワタリガ二のスパゲティ"は美味しかった。18:00に大和八木駅

に帰着した。6日朝起きると"体じゅうが筋肉痛"なので整体治療院へ行った。治療後、院長に尋

ねた「今日テニスをしても良いでしょうか」と・・・、院長はおっしゃった「今日は止めときな

さい。肉離れ等起こしやすい・・・」と。それで私は午後のテニス参加予定をキャンセルさせて

いただいた。

1日、2日と1泊2日のテニスの合宿に行った。宿泊施設は昨年も行った淡路島の"ウェルネスパーク

五色"である。山小屋風のログハウスで調理器具も揃っている。昨年は夕食に水ダキを同行の女性

達が作ってくださったが、今回は夕食はレストランで摂り、朝食には神戸の美味しいパンとサラダ・

ゆで卵・コーヒー・ミルク等を、昼食には新米で御飯を炊いておにぎりを作り、サラダ・ゆで卵・

果物・お茶等を同行の女性達が用意して下さった。皆でワイワイおしゃべりしながらの食事は楽し

かった。私は1日8:30に車で家を出て9:45に神戸市灘区本山に着き2人の女性を乗せ、10:00に本山

を出て10:50に待ち合わせ場所の"淡路ハイウェイオアシス"で、別の車で来た3人の女性達と合流

した。昨年立ち寄って美味しかったお寿司屋さんで昼食を摂り、13:00に"ウェルネスパーク五色"

に到着、早速テニスを始めた。14:00頃雨が降り出したので屋内テニスコートに移動した。一時間

ほどしたら雨が止んだので、再度屋外コートに移動し、18:00までテニスを楽しんだ。その後、温

泉に入り、19:30から夕食、21:00から23:30までおしゃべりを楽しんだ。私はすぐ深い眠りに落ち、

2日7:00に起床したらベランダに美味しい朝食が用意されていた。快晴で、美しい景色を観ながら

美味しい朝食をいただいた。9:00からテニスを開始し、12:00テニスコート際の日陰で昼食を摂っ

た。13:00から14:00までテニス。私は草臥れてきて、気力だけでテニスをしていた。テニスを終え

て温泉に入りさっぱりとした後、レストランで飲み物・果物を摂り、お喋りを楽しんだ後、16:00

同行の皆さんに別れを告げ、私は一人車を運転して18:00奈良の自宅に帰着した。男性は私一人で、

夢か誠か・・・極楽にいる様であった。同行の皆様に感謝!感謝! 元気にテニスをさせていただ

けることに感謝!感謝!である。

1日、2日と1泊2日のテニスの合宿に行った。宿泊施設は昨年も行った淡路島の"ウェルネスパーク

五色"である。山小屋風のログハウスで調理器具も揃っている。昨年は夕食に水ダキを同行の女性

達が作ってくださったが、今回は夕食はレストランで摂り、朝食には神戸の美味しいパンとサラダ・

ゆで卵・コーヒー・ミルク等を、昼食には新米で御飯を炊いておにぎりを作り、サラダ・ゆで卵・

果物・お茶等を同行の女性達が用意して下さった。皆でワイワイおしゃべりしながらの食事は楽し

かった。私は1日8:30に車で家を出て9:45に神戸市灘区本山に着き2人の女性を乗せ、10:00に本山

を出て10:50に待ち合わせ場所の"淡路ハイウェイオアシス"で、別の車で来た3人の女性達と合流

した。昨年立ち寄って美味しかったお寿司屋さんで昼食を摂り、13:00に"ウェルネスパーク五色"

に到着、早速テニスを始めた。14:00頃雨が降り出したので屋内テニスコートに移動した。一時間

ほどしたら雨が止んだので、再度屋外コートに移動し、18:00までテニスを楽しんだ。その後、温

泉に入り、19:30から夕食、21:00から23:30までおしゃべりを楽しんだ。私はすぐ深い眠りに落ち、

2日7:00に起床したらベランダに美味しい朝食が用意されていた。快晴で、美しい景色を観ながら

美味しい朝食をいただいた。9:00からテニスを開始し、12:00テニスコート際の日陰で昼食を摂っ

た。13:00から14:00までテニス。私は草臥れてきて、気力だけでテニスをしていた。テニスを終え

て温泉に入りさっぱりとした後、レストランで飲み物・果物を摂り、お喋りを楽しんだ後、16:00

同行の皆さんに別れを告げ、私は一人車を運転して18:00奈良の自宅に帰着した。男性は私一人で、

夢か誠か・・・極楽にいる様であった。同行の皆様に感謝!感謝! 元気にテニスをさせていただ

けることに感謝!感謝!である。

2012.9.29

2012.9.29 2012.9.25

2012.9.25 2012.9.22

2012.9.22 2012.9.15

2012.9.15 2012.9.13

2012.9.13 2012.9.6

2012.9.6

関西電力から本年7月と8月の受給電力量(こちらから関電に売った発電量)と使用電力量(こちら

が関電から買った電力量)の通知があった。7月の受給電力量が248kWh、使用電力量が184kWh、

8月の受給電力量が247kWh、使用電力量が265kWh。

関電に売った発電量の値段が7月が11,904円、8月が11,856円(1kWhの料金は48円)。関電から買っ

た電力の料金は7月が4,436円、8月が5,971円であった。我家の7月と8月の各日の発電量/消費量

を示すモニターの画面を写真に示す。7月26日から8月8日までの使用電力量が少ないのは家を留守

にしたためである。8月はエアコンを使うため使用電力量が受給電力量(発電電力量)を超えている。

もう少し多く発電パネルを設置すべきであった。

関西電力から本年7月と8月の受給電力量(こちらから関電に売った発電量)と使用電力量(こちら

が関電から買った電力量)の通知があった。7月の受給電力量が248kWh、使用電力量が184kWh、

8月の受給電力量が247kWh、使用電力量が265kWh。

関電に売った発電量の値段が7月が11,904円、8月が11,856円(1kWhの料金は48円)。関電から買っ

た電力の料金は7月が4,436円、8月が5,971円であった。我家の7月と8月の各日の発電量/消費量

を示すモニターの画面を写真に示す。7月26日から8月8日までの使用電力量が少ないのは家を留守

にしたためである。8月はエアコンを使うため使用電力量が受給電力量(発電電力量)を超えている。

もう少し多く発電パネルを設置すべきであった。

2012.9.2

2012.9.2 冬瓜は夏の食べ物である。ひと夏に数回作る。先日は冬瓜の生湯葉あんかけを作った。今回は

カニあんかけを作ろうと魚屋に行って、カニの抜き身を買おうとしたら売り切れであった。

仕方が無いのでスーパーに行って"生食用ボイルガニ”を買ってきて、自分でカニ身を取り出し

た。この"冬瓜のカニあんかけ(右の写真)"、けっこう美味しかったのでその作り方を記す。

冬瓜は夏の食べ物である。ひと夏に数回作る。先日は冬瓜の生湯葉あんかけを作った。今回は

カニあんかけを作ろうと魚屋に行って、カニの抜き身を買おうとしたら売り切れであった。

仕方が無いのでスーパーに行って"生食用ボイルガニ”を買ってきて、自分でカニ身を取り出し

た。この"冬瓜のカニあんかけ(右の写真)"、けっこう美味しかったのでその作り方を記す。 残暑は厳しいですが、テニススクールで21日は13:30から16:00迄、22日は11:00から12:30迄テニスを

楽しんだ。23日は乗馬クラブで11:30から12:30迄障害、15:00から16:00迄駆足を楽しんだ。もう歳な

ので、スポーツの後はぐったり、冷えたスイカを食べて昼寝をするのが一番である。

残暑は厳しいですが、テニススクールで21日は13:30から16:00迄、22日は11:00から12:30迄テニスを

楽しんだ。23日は乗馬クラブで11:30から12:30迄障害、15:00から16:00迄駆足を楽しんだ。もう歳な

ので、スポーツの後はぐったり、冷えたスイカを食べて昼寝をするのが一番である。 今年は庭の梅が不作で、梅が6kg余しか採れなかった。次女の娘たちに私の作った梅干が好評

で、「沢山漬けて送ってくれ」と言ってきている。そして次女は「貴方が死んだら私が作るから、

作り方を書いて残しておいて欲しい」と言った。"一子相伝"にするにはもったいないので、

ここにその作り方を記す。

今年は庭の梅が不作で、梅が6kg余しか採れなかった。次女の娘たちに私の作った梅干が好評

で、「沢山漬けて送ってくれ」と言ってきている。そして次女は「貴方が死んだら私が作るから、

作り方を書いて残しておいて欲しい」と言った。"一子相伝"にするにはもったいないので、

ここにその作り方を記す。 2012.8.20

2012.8.20 2012.8.17

2012.8.17 昨年のフランス・スイスアルプスの旅は良かったので、今年はオーストリアへの旅行を

計画した。ところが愚妻と私の思惑が一致しない。私はオーストリアアルプス探訪を主題と

したが、愚妻はオーストリアの都市や湖畔の城の訪問を主題とし、私が目玉とした"オースト

リアアルプス最高峰Grosglocknerの麓の村Heiligenblut行き”に強く反対した。愚妻は年齢

を重ねるごとに頑固になり、折中案も受け付けない。殆ど"今年は旅行取りやめ"となるところ

までいったが"AFのマイルが関空・パリ往復無料だけ貯まっているのでこれを捨てるのは惜しい"

というので妥協が成立した。途中大失敗もあったが、お蔭様で元気に楽しい旅行をすることが

できた。

昨年のフランス・スイスアルプスの旅は良かったので、今年はオーストリアへの旅行を

計画した。ところが愚妻と私の思惑が一致しない。私はオーストリアアルプス探訪を主題と

したが、愚妻はオーストリアの都市や湖畔の城の訪問を主題とし、私が目玉とした"オースト

リアアルプス最高峰Grosglocknerの麓の村Heiligenblut行き”に強く反対した。愚妻は年齢

を重ねるごとに頑固になり、折中案も受け付けない。殆ど"今年は旅行取りやめ"となるところ

までいったが"AFのマイルが関空・パリ往復無料だけ貯まっているのでこれを捨てるのは惜しい"

というので妥協が成立した。途中大失敗もあったが、お蔭様で元気に楽しい旅行をすることが

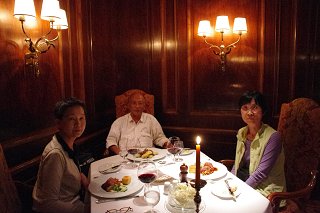

できた。 7月28日7:00起床。ホテルで朝食。9:00にチェックアウト。この日はパリからインスブルック

に移動する日である。日本で10:23Paris Gare Lyon発14:26Zuerich着、14:40Zuerich発 18:06

Innsbruck着の列車をインターネットで予約し切符も手に入れていた。1等・座席指定・昼食付(右端の

写真)で1人27,300円であった。18:20Innsbruck HBFから300mほどの所にあるホテルに着いた。インスブ

ルックは1964年と1976年の冬季オリンピック開催地として有名であるが、チロル州の州都である。

ホテルに荷物を置いて、町の中心街である旧市街まで歩いて行った。突然、雷雨となったので、

チロル料理のお店に走り込み、夕食をとった。帰る頃には雨はやんでいた。22:00就床。この日の

歩行数5000。気温は22C。

7月28日7:00起床。ホテルで朝食。9:00にチェックアウト。この日はパリからインスブルック

に移動する日である。日本で10:23Paris Gare Lyon発14:26Zuerich着、14:40Zuerich発 18:06

Innsbruck着の列車をインターネットで予約し切符も手に入れていた。1等・座席指定・昼食付(右端の

写真)で1人27,300円であった。18:20Innsbruck HBFから300mほどの所にあるホテルに着いた。インスブ

ルックは1964年と1976年の冬季オリンピック開催地として有名であるが、チロル州の州都である。

ホテルに荷物を置いて、町の中心街である旧市街まで歩いて行った。突然、雷雨となったので、

チロル料理のお店に走り込み、夕食をとった。帰る頃には雨はやんでいた。22:00就床。この日の

歩行数5000。気温は22C。 |

|

|

| 1: Innsbruckのホテルから見たPatscherkofe(2247m) | 2: Zirbeの生い茂るZirbenweg。Zirbeは松の一種で香りが良く、家屋や家具の材木となる | 3: Zirbenwegから見たInnsbruckとNordkette連峰 |

|

|

|

| 4: Heiligenblutの教会、後ろはオーストリアの最高峰Grosglockner(3797m) | 5: Pasterzen氷河、右がJohannisberg(3460m)と私、左のGrosglockner山頂は雲の中 | 6: Schareck山(2606m)頂から観たGrosglockner |

|

|

|

| 7: エーデルワイス:オーストリアの国花 | 8: Aglais urticas | 9: Argyronome laodice |

|

|

|

| 10: マーモットの親子、穴から出てきた。 | 11: スタインポックの群れ、4頭います。 | 12: Panoramabahnあたりで放牧されていた牛 |

8月2日この日も快晴。8:00朝食。10:30シャトルバスに乗り、11:30にMallnitz駅に着いた。切符を買おうとしたら

自動販売機しか無かった。買おうとしてクレジットカードを入れたらスルーと中に入っていってしまった。なんと!!!

お札を入れるところにクレジットカードを入れてしまったのだ。駅員を探して尋ねたら「担当係員を呼ばねばならない。

来るまで2,3時間かかる。」と・・・。マイッタ・マイッタ。愚妻には怒られるし、己のおろかさに情けなくなった。

それでも辛抱・辛抱。担当係員は13:30に来てくれた。お陰で14:03発の次列車に乗ることが出来、2時間遅れで15:48

にSalzburg Hbfに着いた。駅から500m程のところにあるホテルに荷物を置いて、さっそくSalzburgの市街地の散策に

出かけた。音楽祭に行くため盛装した人々が多数おられたが"すごいな"と見とれるような人は殆どいなかった。

なぜでしょうか??? 18:00音楽祭会場前のレストランで夕食。お客の大半が音楽祭前の腹ごしらえ?音楽会は20:00

から開始らしい。22:00就床。この日の歩行数12000。気温は25C。

8月2日この日も快晴。8:00朝食。10:30シャトルバスに乗り、11:30にMallnitz駅に着いた。切符を買おうとしたら

自動販売機しか無かった。買おうとしてクレジットカードを入れたらスルーと中に入っていってしまった。なんと!!!

お札を入れるところにクレジットカードを入れてしまったのだ。駅員を探して尋ねたら「担当係員を呼ばねばならない。

来るまで2,3時間かかる。」と・・・。マイッタ・マイッタ。愚妻には怒られるし、己のおろかさに情けなくなった。

それでも辛抱・辛抱。担当係員は13:30に来てくれた。お陰で14:03発の次列車に乗ることが出来、2時間遅れで15:48

にSalzburg Hbfに着いた。駅から500m程のところにあるホテルに荷物を置いて、さっそくSalzburgの市街地の散策に

出かけた。音楽祭に行くため盛装した人々が多数おられたが"すごいな"と見とれるような人は殆どいなかった。

なぜでしょうか??? 18:00音楽祭会場前のレストランで夕食。お客の大半が音楽祭前の腹ごしらえ?音楽会は20:00

から開始らしい。22:00就床。この日の歩行数12000。気温は25C。 8月4日6:00起床。7:00ホテルで朝食。8:02Salzberg Hbf発10:44Wien西駅着、そこから地下鉄でウィーン中央駅に行き、

その横にあるホテルに11:00に到着した。このザルツブルグとウィーン間の列車で座席指定券を取らなかったのは大失敗。

満席で暫く座ることが出来なかった。ホテルに荷物を置いて、ウィーン南西部にあるシェーンブルン宮殿へ行った。

気温28C、暑かった。見物後、愚妻は「足が痛いからホテルに帰る」と言った。16:00私は一人ウィーンの中心部へと出

かけていった。気に入ったベルトがあったので買った。半額セールで50Eur。これが今回の旅での唯一の買い物品であっ

た。ハム・チーズバーガー、果物、牛乳を買って帰って夕食とした。21:30就床。この日の歩行数19000。

8月4日6:00起床。7:00ホテルで朝食。8:02Salzberg Hbf発10:44Wien西駅着、そこから地下鉄でウィーン中央駅に行き、

その横にあるホテルに11:00に到着した。このザルツブルグとウィーン間の列車で座席指定券を取らなかったのは大失敗。

満席で暫く座ることが出来なかった。ホテルに荷物を置いて、ウィーン南西部にあるシェーンブルン宮殿へ行った。

気温28C、暑かった。見物後、愚妻は「足が痛いからホテルに帰る」と言った。16:00私は一人ウィーンの中心部へと出

かけていった。気に入ったベルトがあったので買った。半額セールで50Eur。これが今回の旅での唯一の買い物品であっ

た。ハム・チーズバーガー、果物、牛乳を買って帰って夕食とした。21:30就床。この日の歩行数19000。 |

|

|

| 13: オマール海老のクリームスープ | 14: 重厚な食堂でのディナー。左の美しい女性が"大白蓮"を下さった。 | 15: デザート |

ビーフシチューの作り方(大庭英子著”基本の洋食”を参考にした)

ビーフシチューの作り方(大庭英子著”基本の洋食”を参考にした)

|

|

|

| 1: 金精峠から見た湯の湖、湯元温泉、戦場ヶ原、男体山(2486m) | 2: 赤沼付近の自然研究路から見た戦場ヶ原と太郎山(2368m) | 3: 丸沼高原ロックガーデン(2000m)から見た日光白根山(2578m) |

6月22日6:45起床。夜中に雨が降ったが、朝には雲はあったが時々青空が見えた。温泉に入った後、

8:00朝食。9:002台の乗用車に分乗。湯滝を見物した後、10:00三本松展望台から戦場ヶ原を展望。

11:30竜頭の滝を見物しながら昼食。12:30竜頭の滝近くの駐車場に車を置き、中禅寺湖周遊道を

赤岩、熊窪を経て千手ヶ浜まで歩いた。ミズナラやトチの巨木(右の写真はミズナラの巨木)が生い

茂る山道で、濃い靄が立ちこめ、新緑の美しい周遊道であった。千手ヶ原には沢山のクリンソウ

(写真5)が咲き乱れていた。15:15千手ヶ浜から低公害バスに乗り石楠花

橋で下車、竜頭の滝近くの駐車場まで川沿いの道を歩いた。その後、車で赤沼まで行き、戦場ヶ

原の自然研究路を歩いた。湯川の両岸にはズミの木が沢山生えており白い花を咲かせていた。

戦場ヶ原にはワタスゲ、蓮華ツツジが咲いていた。この頃には写真2に見るように快晴。18:00

旅館に帰着。19:15夕食。

6月22日6:45起床。夜中に雨が降ったが、朝には雲はあったが時々青空が見えた。温泉に入った後、

8:00朝食。9:002台の乗用車に分乗。湯滝を見物した後、10:00三本松展望台から戦場ヶ原を展望。

11:30竜頭の滝を見物しながら昼食。12:30竜頭の滝近くの駐車場に車を置き、中禅寺湖周遊道を

赤岩、熊窪を経て千手ヶ浜まで歩いた。ミズナラやトチの巨木(右の写真はミズナラの巨木)が生い

茂る山道で、濃い靄が立ちこめ、新緑の美しい周遊道であった。千手ヶ原には沢山のクリンソウ

(写真5)が咲き乱れていた。15:15千手ヶ浜から低公害バスに乗り石楠花

橋で下車、竜頭の滝近くの駐車場まで川沿いの道を歩いた。その後、車で赤沼まで行き、戦場ヶ

原の自然研究路を歩いた。湯川の両岸にはズミの木が沢山生えており白い花を咲かせていた。

戦場ヶ原にはワタスゲ、蓮華ツツジが咲いていた。この頃には写真2に見るように快晴。18:00

旅館に帰着。19:15夕食。 |

|

|

| 4: 蓮華ツツジ | 5: クリンソウの群落 | 6: 白根アオイ |

京都南座で開催されている坂東玉三郎特別公演を観に行って来た。2週間ほど前に切符を手

に入れようとしたのだけど、特別席・1等席は売り切れていて2等席しか無かった。それで

双眼鏡を持って行った。出し物は「壇浦兜軍記:阿古屋琴責めの段」と「傾城」であった。

「壇浦兜軍記:阿古屋琴責めの段」はまさに玉三郎ならではの至芸であった。琴、三味線、

胡弓を演奏し、阿古屋の性根と心情を表現し、観客を魅了できる役者は今後も現れないの

ではないだろうか。美貌な役者は生まれても、玉三郎のようにストイックで努力と精進の

できる役者は希代である。私はイヤホーンガイドを借りて、解説を聞きながら観劇させて

いただいた。とても分かりやすくて良かった。特に琴、三味線、胡弓の演奏が始まる直前に

「以後解説はしませんから、イヤホーンを外して両耳で演奏をお楽しみ下さい」とアナウンス

されたのは良かった。この「壇浦兜軍記:阿古屋琴責めの段」は私が今までに観た歌舞伎で最高であった。

双眼鏡は手の動き・目の動き・顔の表情を最前列で観るより詳細に観ることを可能にしてくれた。

双眼鏡を持っていけば2等席で十分だと思った。「傾城」も玉三郎ならではの華麗な長唄舞踊

であった。幕間に観劇ロビーで開催されていた"玉三郎美の世界展"を楽しむことも出来た。

京都南座で開催されている坂東玉三郎特別公演を観に行って来た。2週間ほど前に切符を手

に入れようとしたのだけど、特別席・1等席は売り切れていて2等席しか無かった。それで

双眼鏡を持って行った。出し物は「壇浦兜軍記:阿古屋琴責めの段」と「傾城」であった。

「壇浦兜軍記:阿古屋琴責めの段」はまさに玉三郎ならではの至芸であった。琴、三味線、

胡弓を演奏し、阿古屋の性根と心情を表現し、観客を魅了できる役者は今後も現れないの

ではないだろうか。美貌な役者は生まれても、玉三郎のようにストイックで努力と精進の

できる役者は希代である。私はイヤホーンガイドを借りて、解説を聞きながら観劇させて

いただいた。とても分かりやすくて良かった。特に琴、三味線、胡弓の演奏が始まる直前に

「以後解説はしませんから、イヤホーンを外して両耳で演奏をお楽しみ下さい」とアナウンス

されたのは良かった。この「壇浦兜軍記:阿古屋琴責めの段」は私が今までに観た歌舞伎で最高であった。

双眼鏡は手の動き・目の動き・顔の表情を最前列で観るより詳細に観ることを可能にしてくれた。

双眼鏡を持っていけば2等席で十分だと思った。「傾城」も玉三郎ならではの華麗な長唄舞踊

であった。幕間に観劇ロビーで開催されていた"玉三郎美の世界展"を楽しむことも出来た。

今年の1月22日のブログに記したが、愚妻は神戸と京都にお住まいの仲の良い友達と時々集ま

ってご馳走を食べ・お喋りを楽しんでいる。その三人組が今度は、それぞれの夫を加えて

"武田尾温泉"への一泊旅行を計画した。"武田尾温泉"を私は知らなかったが、JR福知山線を

利用して大阪駅から1時間たらずで行けるのだけど、ひなびた山間の温泉であった。21日の

14:30頃宿に着き、荷を置いて散歩に出たところで、他の夫妻に出会った。川沿いの道で双眼

鏡で山の方を見ている三人組に出会った。何の鳥を見ているのだろうかと訊ねたら「ヨコグラ

ノキを探しています」とのことであった。高いところなので写真には旨く撮れなかったが、黄

色い花が咲いていた。和名の由来は、高知県の横倉山で牧野富太郎博士によって最初に発見さ

れたことによると説明してくださった。JRの廃線跡をあるいていたら野ウサギにも出会った。

17:30から夕食をいただき、19:40から蛍を見に行った。その頃から小雨が降り出したが、宿の

大きな傘を持っていった。沢山の蛍が乱舞していて堪能することが出来た。21:00宿に帰着し

、お喋りを楽しんだ後、源泉かけ流しの温泉に入った後床についた。この宿は、全室、離れ

形式であり、三組の夫婦は、別々の離れで寝た・・・念のため。22日は朝から小雨であった。

宿の前は武庫川の源流で(写真の右手に宿がある)、周りは深い自然林で新緑が美しかった。

温泉に浸かった後,8:30から1時間余をかけて朝食を楽しみ、10:00にチェックアウト。

今年の1月22日のブログに記したが、愚妻は神戸と京都にお住まいの仲の良い友達と時々集ま

ってご馳走を食べ・お喋りを楽しんでいる。その三人組が今度は、それぞれの夫を加えて

"武田尾温泉"への一泊旅行を計画した。"武田尾温泉"を私は知らなかったが、JR福知山線を

利用して大阪駅から1時間たらずで行けるのだけど、ひなびた山間の温泉であった。21日の

14:30頃宿に着き、荷を置いて散歩に出たところで、他の夫妻に出会った。川沿いの道で双眼

鏡で山の方を見ている三人組に出会った。何の鳥を見ているのだろうかと訊ねたら「ヨコグラ

ノキを探しています」とのことであった。高いところなので写真には旨く撮れなかったが、黄

色い花が咲いていた。和名の由来は、高知県の横倉山で牧野富太郎博士によって最初に発見さ

れたことによると説明してくださった。JRの廃線跡をあるいていたら野ウサギにも出会った。

17:30から夕食をいただき、19:40から蛍を見に行った。その頃から小雨が降り出したが、宿の

大きな傘を持っていった。沢山の蛍が乱舞していて堪能することが出来た。21:00宿に帰着し

、お喋りを楽しんだ後、源泉かけ流しの温泉に入った後床についた。この宿は、全室、離れ

形式であり、三組の夫婦は、別々の離れで寝た・・・念のため。22日は朝から小雨であった。

宿の前は武庫川の源流で(写真の右手に宿がある)、周りは深い自然林で新緑が美しかった。

温泉に浸かった後,8:30から1時間余をかけて朝食を楽しみ、10:00にチェックアウト。

日本野鳥の会奈良支部が主催する1泊2日の探鳥会に担当幹事の一人として参加した。実際は

他の2名の幹事の方が全てをやって下さったので、私は付録で、会費を集めただけである。

「貴方は担当幹事だからちょっと早めに着てください」と言われていたので、9日8:00の集合

時間より30分程前に集合場所の近鉄奈良駅前に着いた。驚いたことに、参加者38名の半数以上

の方が観光バスに乗車していらっしゃった。14:00木曽御岳の麓にある開田高原に着いた。生

憎の小雨であったが、高原の鳥と野草を楽しむことが出来た。17:00バスに乗り、18:00宿泊宿

である"名古屋市民おんたけ休暇村"に着いた。入浴、食事のあと22:00まで団欒。10日は4:15に

起床、朝食の握り飯をリュックに入れて、5:00にバスに乗り6:00御嶽山登山道:王滝口の起点と

なる田の原(標高2180m)に着いた。小雨であったが雨具を身に着け・体勢を整えて出発した。

8年前の同時期に行ったことがあるのだけど、今回は残雪が諸所の窪みにあるのにびっくりした。

1km程登山道を行くと急な登りになった。登山道が一面雪で覆われていた。シマッタと思った。

アイゼンを持ってくるべきであった。ここで28名は引き返して"田の原天然公園"で鳥と花を見る

ことになった。私はエッジの利く登山靴を履いていたので登山を続ける組に入った。途中で朝食

を摂り、森林限界を超えた標高2470mの8合目まで行くと雪は少なくなった。さらに上へ行くと

また雪道となるので8合目付近で野鳥観察をして下山することにした。この頃、天気は良くなり、

継母岳(2867m)が見えるようになった(右の写真)。カヤクグリやライチョウにもお目にかかること

ができた。全員無事下山し18:30近鉄奈良駅前に着いた

日本野鳥の会奈良支部が主催する1泊2日の探鳥会に担当幹事の一人として参加した。実際は

他の2名の幹事の方が全てをやって下さったので、私は付録で、会費を集めただけである。

「貴方は担当幹事だからちょっと早めに着てください」と言われていたので、9日8:00の集合

時間より30分程前に集合場所の近鉄奈良駅前に着いた。驚いたことに、参加者38名の半数以上

の方が観光バスに乗車していらっしゃった。14:00木曽御岳の麓にある開田高原に着いた。生

憎の小雨であったが、高原の鳥と野草を楽しむことが出来た。17:00バスに乗り、18:00宿泊宿

である"名古屋市民おんたけ休暇村"に着いた。入浴、食事のあと22:00まで団欒。10日は4:15に

起床、朝食の握り飯をリュックに入れて、5:00にバスに乗り6:00御嶽山登山道:王滝口の起点と

なる田の原(標高2180m)に着いた。小雨であったが雨具を身に着け・体勢を整えて出発した。

8年前の同時期に行ったことがあるのだけど、今回は残雪が諸所の窪みにあるのにびっくりした。

1km程登山道を行くと急な登りになった。登山道が一面雪で覆われていた。シマッタと思った。

アイゼンを持ってくるべきであった。ここで28名は引き返して"田の原天然公園"で鳥と花を見る

ことになった。私はエッジの利く登山靴を履いていたので登山を続ける組に入った。途中で朝食

を摂り、森林限界を超えた標高2470mの8合目まで行くと雪は少なくなった。さらに上へ行くと

また雪道となるので8合目付近で野鳥観察をして下山することにした。この頃、天気は良くなり、

継母岳(2867m)が見えるようになった(右の写真)。カヤクグリやライチョウにもお目にかかること

ができた。全員無事下山し18:30近鉄奈良駅前に着いた

2012.6.8

2012.6.8

近隣にお住まいになる次女の友達から破竹の竹の子を沢山頂いた。すぐに大きな鍋を二つ用

意し湯掻いた。破竹はあくが少ないので糠を入れる必要は無い。15分ほど湯掻いた後、1時

間ほど放置し、その後皮を剥いて流水に30分ほどさらした。

近隣にお住まいになる次女の友達から破竹の竹の子を沢山頂いた。すぐに大きな鍋を二つ用

意し湯掻いた。破竹はあくが少ないので糠を入れる必要は無い。15分ほど湯掻いた後、1時

間ほど放置し、その後皮を剥いて流水に30分ほどさらした。

先日、木梶林道へ一緒に行った大学時代の同級生と京大理学部量子化学研究室の先輩の一人

に声をかけて、3人で京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林へ行った。計画は

全て同級生が立ててくれて私は京都の北山へ行くとだけ聞いていた。7:30に家を出て9:00に

烏丸北大路に着いた。そこから同級生の車に乗せていただいた。鞍馬、花背峠を経て花背に

10:00に着いた。小休止の後、広河原を経て、佐々里峠標高(735m)に着いた。峠に車を止め、

日本海と太平洋への分水嶺だという尾根を歩いた。そこはブナやミズナラの生い茂る自然林で

あった。少し進むと樹齢数百年と思われるアシウスギ(右の写真はそのうちの一つ)が群生し

ていた。ツツドリ、ジュウイチ、アカゲラ、アカショウビン、クロツグミ等の野鳥の声も

頻繁に聞くことが出来、広大な自然林の中ならではのものであった。12:30に持参の弁当を食

べ、アシウスギの一つに頬をよせて別れのハグをした後、引き返して15:30佐々里峠にもどった。

烏丸北大路まで同級生に送っていただき、18:30帰宅した。新緑も美しく、広大な自然林の

芦生の森へ連れて行ってくれた同級生に感謝・感謝である。

先日、木梶林道へ一緒に行った大学時代の同級生と京大理学部量子化学研究室の先輩の一人

に声をかけて、3人で京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林へ行った。計画は

全て同級生が立ててくれて私は京都の北山へ行くとだけ聞いていた。7:30に家を出て9:00に

烏丸北大路に着いた。そこから同級生の車に乗せていただいた。鞍馬、花背峠を経て花背に

10:00に着いた。小休止の後、広河原を経て、佐々里峠標高(735m)に着いた。峠に車を止め、

日本海と太平洋への分水嶺だという尾根を歩いた。そこはブナやミズナラの生い茂る自然林で

あった。少し進むと樹齢数百年と思われるアシウスギ(右の写真はそのうちの一つ)が群生し

ていた。ツツドリ、ジュウイチ、アカゲラ、アカショウビン、クロツグミ等の野鳥の声も

頻繁に聞くことが出来、広大な自然林の中ならではのものであった。12:30に持参の弁当を食

べ、アシウスギの一つに頬をよせて別れのハグをした後、引き返して15:30佐々里峠にもどった。

烏丸北大路まで同級生に送っていただき、18:30帰宅した。新緑も美しく、広大な自然林の

芦生の森へ連れて行ってくれた同級生に感謝・感謝である。

庭を散策していてオャと思った。コミスジにしては大きい。早速カメラを取りにいって戻っ

たら運良くシラネアオイの葉にとまった。孵化して間もないのか動きが遅い・・・それに

無傷で完璧形である。それの写真を撮ることができた。次にねむの木の葉裏にとまった。

羽根裏も見ることが出来た。図鑑を調べて、ホシミスジと同定した。美しい蝶である。

庭を散策していてオャと思った。コミスジにしては大きい。早速カメラを取りにいって戻っ

たら運良くシラネアオイの葉にとまった。孵化して間もないのか動きが遅い・・・それに

無傷で完璧形である。それの写真を撮ることができた。次にねむの木の葉裏にとまった。

羽根裏も見ることが出来た。図鑑を調べて、ホシミスジと同定した。美しい蝶である。

2012.5.15

2012.5.15 2012.5.6

2012.5.6 2012.5.5

2012.5.5 2012.5.3

2012.5.3 2012.4.29

2012.4.29 2012.4.27

2012.4.27

2012.4.20

2012.4.20