Weblog of HK

���X�̋L�^��G�����C�̌����܂܂ɋL�q���Ă����܂��B ���͉Ȋw�����҂����Ƃ���40�N�]���߂����Ă��܂����B�����͐V�K�łȂ���Ȃ�Ȃ��� �ŁA�o���邾�����̐l�ƈقȂ������_�����Ƃ��Ƃ��A�Ǘ��������ꂸ�����̐M���铹�� �i�ނ��Ƃ�M���Ƃ��Ă��܂����B���̒��N�̐����K���ŁA���Ƃ��ĕϐl�ƂȂ�A�Љ�� �ł͏�Q�ƂȂ肩�˂܂���B���������āA�����ɋL�����Ƃ��A�Ƃ�悪��̂��Ƃ����X ����Ǝv���܂����A��l�̐l�Ԃ̓ƒf�ƕΌ��Ƃ��āA���ᔻ�E�����]���������K���ł��B2021.12.29

�䂪�Ƃ̑��z�����d

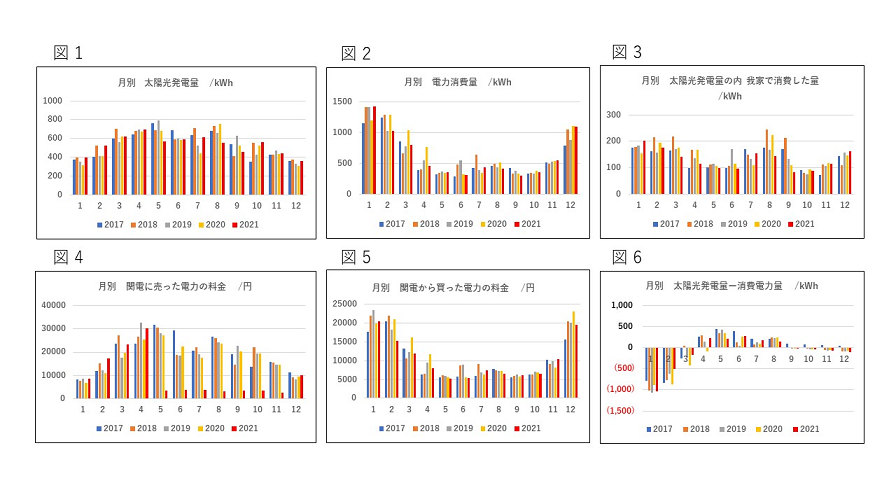

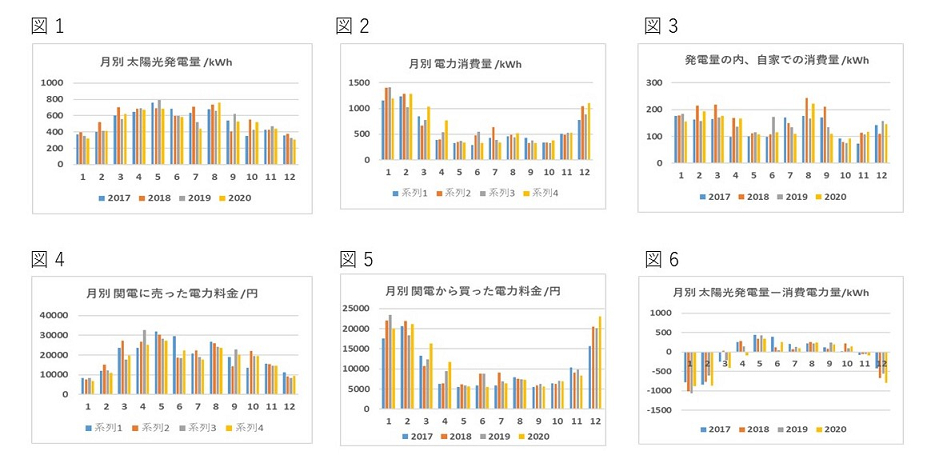

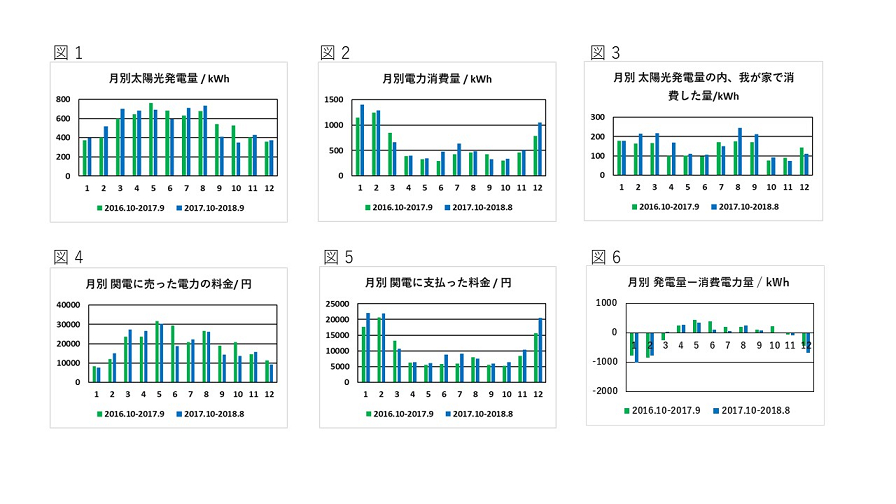

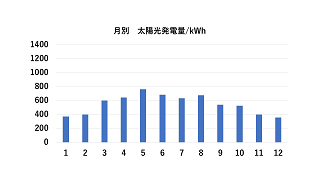

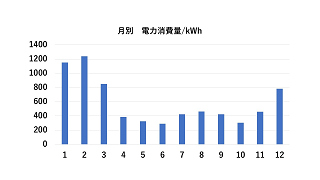

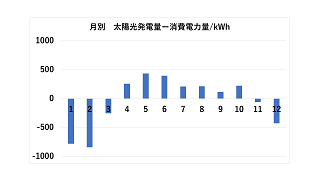

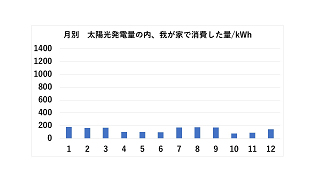

�����̌������̂��_�@�ɉ䂪�Ƃł͑��z�����d���u�������B�ݒu���Ă���5�N�Ԃ̃f�[�^�� 2016.5.19�̃u���O�ɋL�ڂ����B���̐��\�ɖ��������̂ŁA�䂪�ƂŎg���d�͂̑S�Ăz�����d�� �܂��Ȃ����ƁA2016�N9���ɑ��z�����d���u�݂����B2017, 2018, 2019, 2020,2021�N�̌��ʃf�[�^�� �L�ڂ���(��:12���͑O�N�̂���)�B���ʑ��z�����d�ʂ�}1�ɁA���ʓd�͏���ʂ�}2�Ɏ����B���̂P�N�Ԃ�

�����z�����d�ʂ�6372kWh(2020�N��6279kWh,2019�N��6434kWh,2018�N��6795kWh,2017�N��6455kWh)�ł������B

���d�͏���ʂ�7499kWh(2020�N��8151kWh,2019�N��7620kWh,2018�N��7900kWh,2017�N��7133kWh)�ł������B

�䂪�Ƃ̓I�[���d���ŁA��g�[�E�����E���C�E�Ɠd�E�Ɩ��S�ēd�C�ł���B"�S�d�͏���ʂz�����d�� �܂��Ȃ�"�Ƃ����ړI�͒B�����Ă��Ȃ����A�܂��܂��ł���B

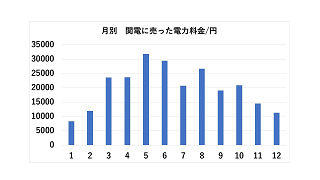

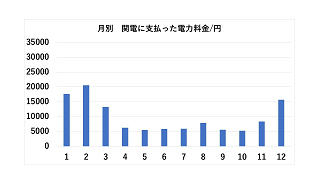

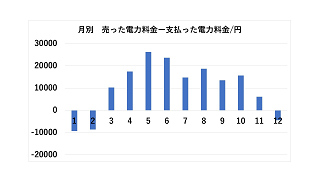

���z�����d�ʂ̓��A���d���ɉ䂪�Ƃŏ����d�͂͑��z�����d�̓d�͂��g�p����B���̗ʂ�}3�Ɏ����B �c����֓d�ɔ���B���ʂ̊֓d�ɔ������d�̗͂�����}4�Ɏ����B���d���ł�����Ȃ������Ɣ��d�̖������� �g�p�d�͂͊֓d���甃���B���ʂ̊֓d�Ɏx������������}5�Ɏ����B

�֓d�ɔ������d�̗͂�����: 2021�N��112,712�~(2020�N��217,296�~,2019�N��226,272�~�C20018�N��235,296�~�C2017�N��235,728�~)

�֓d���甃�����d�̗͂���: 2021�N��123,043�~(2020�N��137,840�~,2019�N��135,800�~�C20018�N��134,368�~�C2017�N��120,812�~)�ł������B

�Œ艿�i���搧�x�̌_���10�N�Ԃł���̂ŁA2021�N5���Ō_����Ԃ͏I�������B���d���i��1kWh������2021�N5���܂ł�44�~�A���̌��8�~�ł���B �����������̉������80%�ʂ��낤�B�ł�

���������ł́A10�N�����Ă��u���q�F�̊O�ɂ���R���v�[������A�g�p�ς݊j�R�������o�����ĂȂ��B ���q�F�����̏��u�͌��ʂ��������Ă��Ȃ��v�B�댯�ȏ�Ԃ����������Ă��܂��B

�����̌������̂̒���ɁA�䂪�Ƃ̑��z�����d�V�X�e����ݒu�����B�ݒu����10�N���߂��Ă�"���d���\�̒ቺ���قƂ�ǂȂ�"���Ƃ͋����ł���B ���z�����d���u���D����̂ł��邱�Ƃ��������邱�Ƃ��ł����B

�u�댯�Ȍ��q�͔��d����߂āA�Đ��\�Ȏ��R�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ɐ�ւ���v�ׂ����ƍl���܂��B

2021.12.17

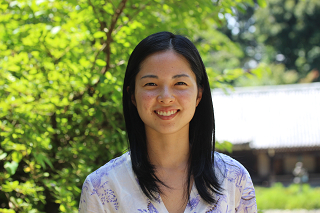

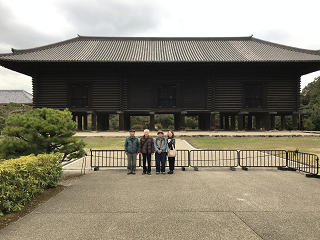

���s�A���A�ޗǂɏZ��"���w����������N�̉�"�̌������o�[3�l�ŁA��N�Ɉ�x�قlj���Ă������A

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�������āA��N�͉���Ƃ��ł��Ȃ������B���s�ɏZ��I�N����u��18�s����

�ʐ^��ƓW�ɏo�W��������I�����B������@��ɏW�܂�܂���?�v�ƗU��ꂽ�B���ɏZ��K�N�Ǝ���

16��11���ɉ��̋��s���������ق֍s�����BI�N�̈ē��Ɖ�����Ȃ���A��200�_�̍�i���Ϗ܂����B

���s�A���A�ޗǂɏZ��"���w����������N�̉�"�̌������o�[3�l�ŁA��N�Ɉ�x�قlj���Ă������A

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�������āA��N�͉���Ƃ��ł��Ȃ������B���s�ɏZ��I�N����u��18�s����

�ʐ^��ƓW�ɏo�W��������I�����B������@��ɏW�܂�܂���?�v�ƗU��ꂽ�B���ɏZ��K�N�Ǝ���

16��11���ɉ��̋��s���������ق֍s�����BI�N�̈ē��Ɖ�����Ȃ���A��200�_�̍�i���Ϗ܂����B���s���������ق̎���́A�����Ƃ̑�R�c��ꏊ�Ȃ̂ŁA�ӏ܌�A�O�l�ŎU���B���͖�30�N�Ԃ�̖K��� "�Â�����ǂ��ۑ�����Ă���Ȃ�"�Ɗ��S���A�U����y���ނ��Ƃ��o�����B�܊p�Ȃ̂Łu��ۓ��ł����������v �ƌ����A�O�l�ŕ����čs�����B�X�̍\�����g�����A�̂Ə������ς���Ă��Ȃ������B

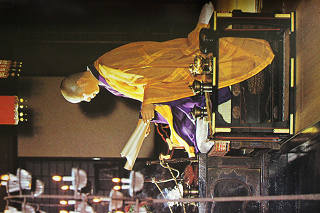

���̌�A�^�N�V�[�œ�T����O�Ɉړ���"������ǂ��ӃR�[�X"�����\�����B�뉀�����h��(�E�̎ʐ^�͂����ł̃X�i�b�v)�A �A���h�I�V(�ʖ�:�ꗼ)���������Ԃ������R�t���Ă��܂����B�痼�A�������A���Ă����āA�ǂ����"�痼�����L��ʂ�" �Ɵ����Ă�l�ł��B

�H��A��T���������U���B���͑�w��N���̎��ɁA��N�ԓ�T�������ɉ��h���Ă����̂ŁA�ƂĂ��������������B "�R��"�w����n���S�ɏ��A�r���œ�l�ɕʂ�������A16:30�ޗǂ̎���ɒ������B�ʂ�ۂ�K�N�� �u�M������Ԓ��������邾�낤����A��낵�����肢���܂��v�ƌ�������AK�N�́u�l�͍Ȃɑ厖�ɂ���Ă��邩��ʖځB �������炢�����x�ŁA����������v�Ƃ�����������B

2021.12.1

�j�I�C�X�~��

�t��ɍ炭�j�I�C�X�~�����Ԃ���ւ����t���Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B�@���Ԃɋ߂Â���Ɨǂ����������܂��B ���̉Ԃ̓��[���b�p���玝�����܂ꂽ���̂ŁA�i���̈���v�����̃V���{���Ƃ���A����}���A�̐������� �ے�����ԂŁA�Ւd��ɂ͂��̃X�~���F�A�Ԃ��������܂�Ă��܂��B���͍��N�A�X�~���ɂ��ĐF�X�w�т܂����B�B3��2���Ƀm�W�X�~����m��A3��3���Ƀj�I�C�X�~��������ƁA 3��9���ɃR�X�~���A3��10���Ƀ^�`�c�{�X�~���A3��16���Ƀq�S�X�~���A3��23���Ƀq���X�~���A3��27���ɃA���A�P�X�~���A 4��1���X�~���A4��9���V�n�C�X�~���A4��13���j���C�X�~��(�c�{�X�~��)�A5��4���t���g�X�~���A5��8���j�I�C�^�`�c�{�X�~���A 6��8���A�M�X�~�������܂����B

����Facebook��"��̉Ԃɖ������"�̃O���[�v�ɂ���Ă��������āA�ʐ^�𓊍e���A���X�����Ă��������܂����B

2021.11.16

��䉷��

���N��"�I�̃V�[�Y��"�ɂȂ����B�E�E�E�ŁA����"��䉷��"�֍s�����Ƃɂ����B��N��GO TO �L�����y�[���� �����āA��䉮�̗\�Ȃ��Ȃ��Ƃ�Ȃ��������A���N�͋Ă���11��15���̗\�����邱�Ƃ��o�����B15��9:00�ɎԂʼnƂ��o���B12:30�ɒ���s�ɂ��铹�̉w"�k����������͂�"�ɒ������B���H�Ƃ���"���˂��ǂ�"�� ���ׁA�_�Y����������"�����`�A�M���i���A���J�S�A���X"�����B���搼IC�ň�ʓ��H�ɏo�āA�ΎR�r(����܂����A �D���ŁA�u�r�v�ƕt���Ώ��̒��ł͓��{�ő�)�̐������֍s�����B�������U����A�ΎR�r�i�`�������K�[�f�� �֍s�����B���̃K�[�f���͎��R���ɋ߂���ԂŎ�X�̐A�����A�����Ă��āA���͍�N�K��ċC�ɓ���A���N�� �K��Ă��B15:30�K�[�f�����o���A���IC�ň�ʓ��H�ɏo�āA16:00��䉮�ɒ������B

��䉮�͂Ȃ�Ƃ����Ă����ǂ��B���D�̉��ɕ~�������̉����猹�N���o���Ă���B��������ł���B ���a�̕��͋C�A���M�̍�肪���͍D���ł���B�������������A18:00����I�Â����R�[�X�𖡂�����B�܂��ɐ�i �ł������B�ł�"���������ʏ��Ȃ������ǂ�"�Ǝv�����B���̗l�ɔN������"���������H�ׂ�����"�Ǝv���ʂ̗ʂ� �ǂ��̂��B�H��A�ēx����ɂ�������A21:30�A���B

16��7:00�N���B����ɂ�������A8:00���H�B9:30�`�F�b�N�A�E�g�B���ق̒��ԏ�ɎԂ�u���āA1km���̏��ɂ��� �䓒�_��(�݂䂶��A�n��811�N�̌Î�)�Ƃ��̋߂��ɂ�����p�����ӎ���(���ӎ��͔��P���ɑn���A�O�d���� �S�b���c���Ă���)�֍s�����B11:00��䉷����o���A12:00�A�n�����A�����ɒ������B�������U�A�낤�Ƃ�����A �J���~��o�����B13:30�A�n�����A�������o���A�_�˂ɋ߂Â��ƉJ�͎~�B16:30�ޗǂ̎���ɋA�������B

2021.11.11

�M�q�W����

���N���̂肽�Ă̗M�q���R�����������̂ŗM�q�W������������B������2020.11.10�̃u���O�ɋL�ڂ����B 3kg�̗M�q����E�̎ʐ^�Ɏ����������̃W�������o�����B����ň�N�Ԗ����g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂ邱�Ƃ��o����B ���ӁE���ӁI���̍D���ȉ�

�M�Z�Ȃ�@��Ȃ̐�́@��������@�N�����݂Ă@�ʂƏE�͂�

�M�Z�ޗ� �m��\�͔��\ ���˗�v�� ���V�z���V�k ��������C�g��

���t�W�@14�� 3400�@��ҕs��(���̂̑�����)

2021.10.25

�q���b�g�����

���͂���܂�80�˂܂Ő���������ƍl���Ă������A���ۂ�80�˂ɂȂ��Ă݂�ƁA����Ⴀ�q���b�g����� "90�˂܂Ő����邩�������"�Ǝv���������B�����l���v�ɂ��čl���Ȃ����˂Ȃ�Ȃ��B���N��Ԃ��ǂ��ω����邩�ɍ��E����邩��Ջ@���ςɑΉ����Ă��������Ȃ����E�E�E�B

�E�p�\�R���͍��̂����ɔ����ւ��āA�V�����i���Ɋ���Ă����������ǂ���?

�E���Ɨp�Ԃ͔����ւ����ق����ǂ���?

�E�����l���ɁA���̃X�e�b�v�ւ̕ω����K�v��?

���X�E�E�E

�܂��A�y�V�I�ɁA�V���v���ɁE�E�E�����Ă������B

2021.10.2

�����R

���͍����R(�W��1248m)�ɑ�w���̎����߂ēo�����B���̎��́A�������̊w�F�Ɠ�l�ő喔�܂Ńo�X�ōs�������R�ɓo��A �����`���ɕ����A�r���Ńe���g���Ĉꔑ���A�������������o�č����R�ɓo��A���J�܂ʼn��R���ăo�X�ɏ�����B ���̎������60�N�o�����B�����A����100���D�ɒ����鍂���R�o�R�����Ă����B���̂���č�����ł����������A ���ł̓u�i�̖������B����Ȃɓx�X�o�����̂́A������(�W��899m)���炾�Ɩ�ꎞ�Ԃœo���o����Ƃ�����y ���ƁA�Ɨ���Ōi�F���ǂ����R�i�ł��邱�Ƃł��낤�B�ł��邪�E�E�E�A����80�˂ɂȂ����B�o��̗͂����邩�c�s���ɂȂ����B�悵�A���̍ہA"80�˂ō����R�ɓo�����Ƃ��� �L�^���c���Ă�����"�Ǝv���������B�ł��A�����s���ł���B����ŁA����O�ɁA�_��R(�W��618m)�ɓo�����B�o�R���� �W����480���A���s����4.1km�A���s����2���Ԕ������s�����B���̌��ʁE�E�E���v�Ǝv�����B

10��2���A7:00�N���A8:00�ԂʼnƂ��o���B�r���A�p�c��̃A�O���[�}�[�g�Œ��H���A10:00�������ɓ����B�o�R�C�𗚂��A �X�e�b�L�������ēo�R���J�n�B��l�o�R������Ԃ̎ʐ^���B��Ȃ���A�������������o�����B�r���̓W�]���ɒ�������A ��҂��傫�ȎO�r�ƃr�f�I�J�����������č����Ă����B�u�T�V�o�ώ@�ł���?�v�Ɛu�˂���u�����ł��v�Ƃ̕Ԏ��ł������B ���������R�ɍs�������R�̈�́A���̎����ɂ�"�T�V�o�̓n��"���ς��邩��ł���B���͑o�ዾ�������b�N�T�b�N���� ���o���Ċώ@�ɉ�������B�b���ϑ��������T�V�o�͊ς��Ȃ������B�ŁA���͒���Ŋώ@���悤�ƌ��߂āA�ʂ���������B

12:00�ɒ���ɒ������B�A���̎ʐ^���B��Ȃ���A�������o�����̂ŁA���C�ł������B���ォ��ς��x�m�R�����̎ʐ^���E �Ɏ����B�����ŕx�m�R�������邩�ƒT�������A�����C�̔����ɂ̌������ŁA�c�O�Ȃ��猩���Ȃ��B20���قǓo�R�҂�����ɋ����B ���͒��ォ�班���~�肽�W�]�̗ǂ���̏�ŁA���H��ۂ�Ȃ���T�V�o���ϑ������B���̓W�]���ʼn������҂��o���ė����̂� �ꏏ�ɃT�V�o�ώ@�������B20�H�قǂ̃T�V�o���n���čs�����B13:00��҂ɕʂ���������R���J�n�����B14:00�������ɋA���A 16:00�ޗǂ̎���ɖ����A�������B����Ȃ�A�����R�R���ɂ܂��s�����Ƃ��o����̂ł͂Ȃ����E�E�E???

10��3���e�j�X�X�N�[���ɍs�����B�����������ؓ��ɁB����ς�N���ˁI

2021.9.21

���H�̖���

�����͒��H�̖������Ƃ����̂ŁA������O��"�����c�q"�����ƁA11�����a�َq������֍s�����B �ޗǂł͌����c�q�Ƃ����ƁA�c�q���Q�q���܂��Ă���B�����~�����̂�"�P���Ȕ����c�q"�ł���B ������Ă���a�َq�������m���Ă���̂ŁA�����܂ŏo�����čs�����B�K���������Ƃ��ł����B���̂����b�ɂȂ��Ă���e�j�X�X�N�[���͌����V�c�˂̉��ɂ���A����͎G�ؗтł���B�X�N�[�����I���Ă���A �X�X�L�ƃN�Y�̉Ԏ}���̂��Ă����B�Ƃ̒�ɂ́A�n�M�A�I�~�i�G�V�A�t�W�o�J�}�A�L�L���E���������̂ŁA���Ă����B �i�f�V�R�͒�ɂ���̂����ǁA�c�O�Ȃ���ԋG�͏I����Ă����B�����𓌑厛�啧�a�̌Íނ��������Δ��� �]�p�����Ԋ�ɐ������B���̉Ԃƒc�q�������ɏ���(�E�̎ʐ^)�A"���H�̖���"��҂����B21�����߂��āA�Q���_�̒����� �ۂ������l���ς���悤�ɂȂ����B

���̉ԁ@���ԁ@���ԁ@�Ȃł����̉ԁ@���݂Ȃ����@�܂����с@����̉ԁ@�@�R�㉯�ǁ@���t�W�@��8-1538

2021.9.15

��Ȉ�@

���͈�T�ԂقǑO�ɁA�E��ɃS�~���������l��"�ٕ���"���������B����ŁA����ɍs���čR���ǐ����z���̖ږ�� �����Ă��ē_�Ⴕ���B����͗ǂ������āA"�ٕ���"�͐����Ԍ�ɖ����Ȃ����B�Ƃ��낪�A����A�Ԃ��^�]���Ă��� �E�Ⴊ"�������������l�Ɍ�����"���ƂɋC�t�����B�����"��Ȉ�@�Őf�Ē����������ǂ�"�Ǝv���A�O�N�قǑO��"�������p" ������Ȉ�@�֍s�����B��t�͐f�@���āu�㔭������(�������p��A�l�H�����Y�̌��̖������ԂƋ��ɑ����Ă���)�ł��B ���[�U�[�����ő������鎡��(��X�؊J��p)�����܂��B�ɂ݂͂���܂���B�����ł����܂��B�v�ƌ���ꂽ�B "�㔭�������p���ӏ�"�ɏ�������ƁA���[�U�[�����Ǝ˂ɂ�鎡�Â��n�܂�A1-2���ŏI���A�ɂ݂��S���Ȃ������B

��p��6,310�~�B��ǂœ_���������������B����O��B��T�ԑ����邱�ƁB��t����́u���E���J���_�����g�p�������� �����Ԃ͎Ԃ̉^�]�͂��Ȃ��ł��������B�v�ƌ���ꂽ�B���āA���̊�́A���[�U�[�����Ǝ˂ɂ�鎡�Ò���͂ڂ₯�ăX�}�z�� �������ǂ߂Ȃ������B���X�Ɍ�����悤�ɂȂ������A�O�ɏo���ῂ����ėǂ������Ȃ��B�u�����Ԃ͎Ԃ̉^�]�͂��Ȃ��ł��������v �ƌ���ꂽ�̂ŁA�Ԃ̒��ŋx���B�ꎞ�Ԃقǂ����Ƃ���ŃT���O���X���������"�܂��A���v"�B�T�d�ɉ^�]���ċA����B

2021.9.4

��80�˂̒a����

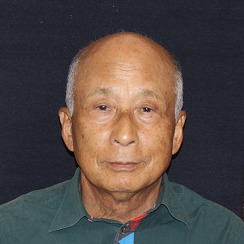

�����A���͖�80�˂ɂȂ�܂����B�E�̎ʐ^��2021�N9��2���Ɏ��B�肵�����̂ł��B"�N����̊炾�Ȃ�"�� �����ł��v���܂��B7��15���ɓ��茒�N�f���E�咰���f�����̂�9��2���ɕa�@�֍s���āA���ʂ�u���Ă��܂����B �u���̊ȒP�Ȍ����ł͖�肠��܂��A�܂��l�ԃh�b�N��f���Ă��������v�ƌ���ꂽ�B ���o�Ǐ�ł͍��̂Ƃ���ɂ��Ƃ�����Ȃ��B����ł������Ȃ��B�T2,3��̃e�j�X���y���ނ��Ƃ��o���Ă���B "���肪��������"�Ɗ��ӁE���ӂł���B�ł�"�̗͂͗����Ă��Ă���"�Ǝv���B�����������Ȃ��B"���������Ă͂����Ȃ�" �Ǝv���B

���̔N��ɂȂ�ƁA���h���E�����������X���w�Ǒ��E����Ă���B�₵������ł���B������������������y�E���y�� �����Â����Ă����B"�ǂ����F�����C��"�Ɗ肤�B���͍K�^�҂ŁA����܂ŏ[�������y�����l�����߂������Ă��������܂����B ������A�����̐搶���A�F�l�E�m�l�A��y�E�����E��y�A�Ƒ��A���̑������̐l�X�̂��A�ŁA�L����ӂ��Ă��܂��B ����"����������ł��ǂ�"�Ǝv���Ă��܂��B�ł��A"��������̂��l���̈ꕔ"�ŁA"������Ƃ���܂ł������Ē�����"�� �v���Ă��܂��B"�ǂ̗l�ȏI�����}�����邩�͓V���I"�@��킭�Έ��炩�Ȃ��Ƃ��I

�R���i�ЂŁA���������l�Ɖ���Ƃ��܂܂Ȃ炸�A���s�E��H���邱�Ƃ��܂܂Ȃ炸�E�E�E�̓��X�ł����A �g�̓I�ɂ����_�I�ɂ����N�ɕۂ悤�H�v���Đ������Ă����܂��傤�B

2021.8.29

�c��

���N�̉Ă�6���ɏ������������āA�ǂ�Ȃɏ����ĂɂȂ邩�ƐS�z�������A8�����{�ɉJ�̓��������ė������ĂƂȂ����B ���������͍ō��C��35���ł����A���ӂ�25���ȉ��ʼn߂����₷���Ȃ��Ă��܂����B�V�C�\��ɂ���9���ɂȂ�ƁA����� �������Ȃ�悤�ŁA����"���N�̉Ă������߂�����"�ƁA�����z�b�Ƃ��Ă���B�ł��A�R���i�Ђ́A�V�K�����Ґ���5��ڂ̃s�[�N���}���Ă���B���̐��͑��債��Õ��N�����Ă���B�M���łĂ� ����҂���ɐf�Ă��炤���Ƃ��o���Ȃ��B�g�̂̎ア�l�͂ǂ������炢���̂�? �R���i�Ђő����o���Ă����N���ɂ��Ȃ�̂ŁA�ً}���Ԑ錾���o���Ă����ʂ��������Ă���B �����e�j�X�X�N�[���ɍs������A���w�Z1,2�N�����e�j�X�̎��������Ă����B�q�����ϋq(�������e)�̕��� �l�������������B�������������}�X�N�𒅗p�����e�j�X�������B

"�����̂��Ƃ͎����Ŏ��I"�Ƃ����B�����A���������������B�������ɂ������ɏo�����A���V���Ńe�j�X�������B ���A�l�ŁA�i���g�J�����ɂ��̉Ă��߂������B�ł��A���̌��C�����̂��������Ȃ�B��҂����S���ĕ�点��Љ� �łȂ���Ȃ�Ȃ��B���C�Ȃ��̂͂����łȂ��l�������Ȃ���͂Ȃ�Ȃ��B

�E�̎ʐ^�͏H�C���B

2021.8.15

���~

�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19 infections)�̊����Ґ����}�����Ă���̂ŁA���N�Ɠ��l���N���̋��� �A���ĕ�Q���鎖����߂��B���Z�s�̏]��Ɗ֎s�̒�ɓd�b�������đ��k������A�������ł������҂� ���債�Ă��邩��"�Ђ����������ǂ�"�Ƃ������_�ɂȂ����B��Q�����肢���āE�E�E�B12,13,14,15���ƘA���J�ŁA���J�ЊQ���A������Ă���B�ޗǂ̉�Ƃ̗��͍��ې�ŁA�������Ă��邪 �댯�͊����Ȃ��B���̉J�ŁA��̑��͂������茳�C�ɂȂ����B�C�����������ĉ߂����₷���Ȃ����B ����"���̗������ԂɁA�����ɂ���������������"�Ɗ肤�B

���̒ʂ��Ă���e�j�X�X�N�[����8��12-18���̊ԋx�݂ł���B���܂�������Ƃ��o�����A�e�j�X���o�����A �������֏o�����邱�Ƃ��o�����A�g�̂��a���Ă��܂��B��d��������Ɖ�ɂ��܂��B����������āA �����V���c�𒅂āA�J�ɔG��āE�E�E��ςł���B

2021.8.2

�s�A�m�̔��\��

�����s�A�m���K���Ă���J���C���y�����ޗǎ�������Â̑�59�\���܂ƌS�R��z�[���ŊJ�Â��ꂽ�B ����7��31��18:00�J���̑�ܕ���"���̎]��"��e�����B�������痈�K���������̒������A7��29�ɗ\�肵�Ă��� �R���i���N�`���̓��ڐڎ��8���Q���ɉ������āA���̔��\��ɗ��Ă��ꂽ�B���Ȃ��u���ꂶ�Ⴀ�ꏏ�ɔq�����悤�v �Ƃ���ė����B�ȑO�ɒ����̒������s�A�m�̔��\��ɗ��Ă��ꂽ�ۂɂͤ�y����Y��āA���t�r���ŁA�ۏ����e�����Ƃ���Œf�O���� ���܂����B����́A�y���͖Y��Ȃ������B���̉��t�́A�r���������������Ȃ������A�܂��܂��E�E�E�B���͂�� ��肭�e���邱�Ƃ͂Ȃ��B�I�����s�b�N�œS�_�̓����q���I��ł����s���邱�Ƃ�����̂��E�E�E�B �u�̑��I��̂悤�ɋْ������v�ƌ�������A�����̒����́u�Ō�܂Œe�����Ƃ��o���ėǂ������v�Ƃق߂Ă��ꂽ�B

�����̒�����8��2���A�����w�̑�K�͐ڎ���ŃR���i���N�`���̓��ڐڎ����ƌ����ċA���čs�����B ���́A�����̒������u���̕����͗�[�������Ă��������v�ƌ����Ă��������Œ��Q�������B"�Ȃ�قlj��K"�ł������B

2021.7.29

�ɐ��R

�����̒������u������x�o�R���������v�ƌ������B�荠�ȎR�Ƃ��Ĉɐ��R��I�B7��29��9:00�ɎԂʼnƂ��o�āA 12:00�X�J�C�e���X���ԏ�(�W��1260m)�ɒ������B�Ă����B���o�R������o�肾�����B�������ɐ��R�A���R�A�� �͑����B�h���̊O�͎����Q��Ă��āA���R�A���͎��̐H�ׂȂ��킵���c���Ă��Ȃ��̂��ڂɕt�����B200m���o�� ����A�i���g�I���c�ɁI�n�ʂ��@��N������A���R�A�����Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă���I�H���r�炳��Ă���I�߂������i ��ڂɂ����I�h�����C���Ă����l�A�ꂪ�����B�q�˂�ƕČ��s�̐E���Ƃ̂��Ƃł������B�h���͂��Ⴟ�ȃv���X�`�b�N�� �x���ɖԂ������e���Ȃ��̂ł������B���͍������������A����ł������肵���h�������ׂ����Ǝv�����B �������������Ă��邱�Ƃ����ʼn��Ƃ����Ȃ�������Ȃ��ƒɊ������B

�h�삪���܂������Ă��鏊�ł́A�V���c�P�\�E�A���^�J���R�E�A�~���}�R�A�U�~���̔��������Ԕ����������B �ȑO�A�n�N�T���t�E���A�C�u�L�t�E������R�������Ƃ���͍r�炳��Đ�ŏ�Ԃł������B�R���̏����߂��Œ��H���� �܂����B�����̎�l�����R�A���̕ۑS�ɔM�S�ŁA�C�u�L�W���R�E�\�E�Ȃǂ͑����Ă����B�C�u�L�t�E���������Ă����B �E�̎ʐ^�͈ɐ��R�R��(�W��1377m)�ŁB

���o�R��(�����p)���������B�L���o�C�\�E�A�~���}�R�A�U�~�̌Q�����������B15:30���ԏ���o���A18:00�ޗǂ̎��� �ɋA�������B

2021.7.26

���P��

�����̒������u�o�R���������v�ƌ������B7��25���ɓo�R�C���A26��9:00�ɎԂʼnƂ��o�āA�r���ŐH�Ƃ��A 12:30���P�����ԏ�(�W��1574m)�ɒ������B�ċG�ɂ͒ʏ햞�t�̒��ԏ�̓K���ł������B�ō������o���x(�W��1695m) ��ڎw���ĕ����������B�R�}�h���̖����������Ă����B�ߔN�R�}�h���̐��������Ă���Ƃ����Ă������A����Ȃ���v�H �r���̐���Œ��H(�`�̗t���i�A�R�؊��A�ӉZ�ƃg�}�g)��ۂ����B14:00���o���x�R���ɒ�����(�E�̎ʐ^)�B�u�����������������v�ƌ����̂ŁA�������A���h�҂��o�Ē��ԏ�ɖ߂����B15:30���ԏ���o���A18:30�ޗǂ̎���ɋA�������B

2021.7.25

�����̒����̗��K

�����ɏZ�ޒ����̒������ޗǂ̉䂪�Ƃɂ���ė����B�ޏ��͕č��̃��V���g���B����w�Ŋw��ł������A�č��ŐV�^ �R���i�E�C���X�̊������g�債�͂��߂���N3���ɋA�����A�I�����C���Ŏ�u�����Ƃ����B���͏A���� ���Ă��āA�������ɓޗǂ֗V�тɗ��Ă��ꂽ�Ǝv���B�u���������A��\�肩?�v�Ɛq�˂���A�u7��29���Ƀ��N�`���̓��ڂ̐ڎ킪�\��o���Ă���̂�7��29���ɋA��v �ƌ������B���́u7��31���Ƀs�A�m�̔��\�����̂����ǁE�E�E����͎c�O!�v�ƌ������B���N�O�A�s�A�m�̔��\��� �ޏ������Ă��ꂽ���A���͊y����Y��ēr���Œe���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̃��x���W�̋@��Ǝv���Ă����̂��B

�E�E�E�Ƃ��낪�A�ޏ����u���N�`���̓��ڂ̐ڎ�̓���8��2���ɕς��Ă��炦���B8��2���ɓ����ɋA��̂ŁA �s�A�m�̔��\��ɍs����B�v�ƌ������B������ρI���x�͎��s����킯�ɂ͂����Ȃ��I�ْ�����Ȃ��I

�E�̎ʐ^�͏�ڗ����ŁB

2021.7.15

���N�f��

�����A�s�������猒�N�f���E���f�̎�M�[���X������Ă����B���͒�N�ސE��A���N4���ɐl�ԃh�b�N(����)����f ���Ă����̂ŁA���̌��N�f���E���f�������Ƃ͖��������B��N�ƍ��N�̓R���i�ЂŁA���͐l�ԃh�b�N����f���� �������B���낻��l�ԃh�b�N����f���悤���ȂƎv���Ă���Ƃ���ɁA���N�f���E���f�̎�M�[���X������Ă����B���͍l�����B���͂���9����80�˂ɂȂ�B�\���������������Ē������B�ȒP�Ȍ��N�f���E���f���邾���ŏ\���ł͂Ȃ����ƁB �ŁA�����A�a�@���N�f���E���f���ɍs�����B���̕a�@�A���܂Ől�ԃh�b�N����M���Ă����a�@�ł��邪�A���N3���A ���@���ҁE�a�@�X�^�b�t40���قǂ��V�^�R���i�E�C���X(Covid-19 infections)�Ɋ��������B���͓d�b���ċ��鋰�錟�f�ɍs�����B ���o�C�Ɗ�������A�낤�Ǝv���čs�����̂����A�������O�ꂵ�Ă���l�������̂ŁA���f�����B

�a�@�͈ӊO�ɁA�͂���Ă����B�X�^�b�t��100�l����Ǝv�����A���������Ɠ����Ă���ꂽ�B�����z�b�Ƃ����B ���t�����Ƒ咰���f�̌��ʂ�10����ɕ����邩��E�E�E�ƌ���ꂽ�B��t�������^�����ɓ��Ă����Ă���̂����� �u�S���t�ł���?�v�Ƃ�����������B�u�e�j�X�ł��v�Ƃ����Ɓu�ŋ߁A���˕a�ŋ~�}�Ԃʼn^��Ă���l�������ł����� �C��t���Ă��������v�ƌ���ꂽ�B

�E�̎ʐ^�́A�䂪�Ƃ̒�̘@�B���n�X�Ƒ����@�������ł���B

�u���[�x���[

�䂪�Ƃ̒�ɁA�u���[�x���[����������B���͎���̋G�߂ŁA������R�Ȃ��āA�}�����̏d�݂Ő��ꉺ�����Ă���B �n�������������Ă��āA���W���A�X�Y���A�q���h���A�C�\�q���h���������X�Ƃ���Ă���B�n�ʂɂ͑�R�̎����� ���Ă���B�~�J�̐���Ԃ����p���āA�����u���[�x���[�̎��n�����邱�Ƃɂ����B���̎��n��Ƃ͑�ςł���B �������A��Ɏh�����B���X�A�����������Ȃ̂����̒��ɕ��荞��ł��Ȃ��Ɛg�̂��������Ƃ������Ȃ��B �����̎��n��1kg�](�E�̎ʐ^)�B���ŐH�ׂ�̂�"���璼�ڂ����������Ƃɂ���"�A����ŃW��������邱�Ƃɂ����B �����ɋ��Ȃ�����Ă���"��������!��������!"�ƐH�ׂ��B�������|�낵��!"�����"�Ƃ����A��ɐA�����L���E���̎����傫���Ȃ���"�������n"�ƍs����"�J���X�ɐH�ׂ�ꂽ��" �Ƃ������Ƃ������B�J���X�̐H�Ƃ��s�����Ă���̂�? ���N�͎U�X�ł���B�����̓J���X�ɂƂ�ꂽ�B "�Ȃ�Ƃ��d�Ԃ������Ă�肽���̂����E�E�E"�ƍl����̂͗ǂ��Ȃ����H

2021.6.17

�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ����

6��16��20���ɓޗǎs�����ŐV�^�R���i�E�C���X���N�`���̓��ڐڎ�����B���ڂ͈��ڂ�� ����p���o��m���������Ƃ������Ƃł��������A���̏ꍇ�͉������������B"�N�����Ɣ������݂��Ȃ�A ���N�`���̌��ʂ����Ȃ�"�Ƃ������Ŋ��ŗǂ��킯�ł͂Ȃ����������A�܂������ɏI���܂����B�E�̎ʐ^�̓q������(�P�S��)

�Ă̖�́@�ɂ݂ɍ炯��@�P�S���́@�m�炦�ʗ��́@�ꂵ�����̂�

�唺���Y��(���t�W�@��8-1500)

2021.6.8

�~

�䂪�Ƃ̒�ɔ~�̑������B��N�͏\�������̂�Ȃ��������A���N�͑�L���30kg�]�̔~�� ���n���邱�Ƃ��o�����B�ł��A�ɓo������A�r���ɓo�����肵�Ď��n����̂ŁA�ɂ߂Ċ댯�� ����B��������Ȃ���̍�Ƃł���B����������A���ꂪ�Ōォ?�Ǝv���Ȃ���A�i���g�J���� �ɏI�������B���n�����~�͑唼�A�F�l�A�ߏ��̐l�ɂ�����Ă��������A�䂪�Ƃł́A2kg�� �~�W���[�X�A6kg��~�����A2kg��~�W���������̂Ɏg�p�����B�~���̍�����2012.8.22�̃u���O�ɋL�����B������Ę^����B

�����~���̍���

1) �V�N�Ȋ��n�~2kg�𐅂ŗǂ��A�w�^�����A�z�ЂŐ���@�����B���A�ňꒋ�� �����E�E�E�~���������F�ɕω�����B�ɂƂ���̂���~�͎�菜���B

2) 50cc�̃z���C�g���J�[���ǂ�Ԃ�ɓ���A�~������z���C�g���J�[�ɐZ������A�M�� ���ł����Е��e��ɓ����B��ʂɂ�������~������A�e����U�肩����B�~�E���E�~�E ���E�E�E�ƑS���Ђ���B�~2kg�ɑ��e��200g���g���B���͏�ɂȂ�قǑ��ڂɂ��A�Ō�Ɏc�� ������~�̏ォ���܂��B

3) �z���C�g���J�[200cc��Е��e��̒[���痬�����ށB

4) �d��(2kg)�Əd��(1kg)�����ĊW�����A���̓�����Ȃ����ʂ��̗ǂ��ꏊ�ŕ��u�B2,3������ �ƒЂ��`���オ���Ă��āA�~���S�ĒЂ��`�ɐZ����悤�ɂȂ�����A�d��(1kg)�����ɂ���B �Ђ��`��~�|�ƌĂԁB�������ĂP�T���قǕ��u������A���h��������B

5)�@�\�����Ɏ��g�F�ŏk�ꂪ�ׂ����V�N�Ȏ��h����ɓ����B�t������E�ݎ��A�����Ղ�� ���Ő����A���J�ɍ�������E�E�E����͂ƂĂ��d�v�B

6) ��������h(500g)�̐��C���Ƃ�A�e��50g���ӂ肩�����㋭�����ށB���݂��ނƃA�N�`���� �Ă���B���h���i���ăA�N�`���̂Ă���A����ɑe��50g���ӂ肩�����㋭������ŃA�N���o���B �A�N�͍i���Ď̂Ă�B�A�N����菜�����Ƃɂ��A�N�₩�ȍg�F�̔~����������B

7) ����ŃA�N����菜�������h��4)�ŏo�����~�|���������h���ق�������A4)�̔~�̏�ɉ����A �e����20g���ォ���T���B�d��(1kg)�����Ĕ~�E���h���S�Ĕ~�|�ɐZ����悤�ɂ���B�~�E ���h���S�Ĕ~�|�ɐZ�����Ă��邩����J�r�͐����Ȃ��B

8) �W�����A���̓�����Ȃ����ʂ��̗ǂ��ꏊ�ŕ��u�B�y�p�̓V�C�̗ǂ����ɔ~�����o�� ���Ɋ����B1-2����A�Е��e��̒�̂ق��ɂ������F�t���̈����~���A�Е��e��ɖ߂��A�~�|�E ���h�ɂ܂Ԃ��Đ����Ђ���(���̂Ƃ��͏d�͂���Ȃ�)�B�ēx�A�V�C�̗ǂ����ɔ~�����o���� �Ɋ����B

9) ���������āA�قǂ悭�����Ƃ�Ɗ��������~���ƂȂ�����A�Y��ȗe��ɓ���W�����ĕۑ�����B

10) ���h�͊������č��߂ӂ肩���ƂȂ�B�~�|�̓L���E���̉����݂ȂǂɓY�������� ���X���p�ł���B�܂��A�~�|�E���h��V���I�̔~�|�Ђ��Ɋ��p���邱�Ƃ��o����B

���́A�~�|�傳����t��500cc�̐��ɉ����A�X�|�[�c�h�����N�Ƃ��Ĉ������Ă��܂��B

2021.5.26

�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ����

5��26��20���ɓޗǎs�����ŐV�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ�\�o���Ă����̂ŁA���͗\�Ԃ�30���O�ɎԂʼnƂ��o�āA 20���O�ɐڎ���ɒ������B�T���ő҂���1���ŁA�\�f�[���o���\�f�����B�����ŁA�ڎ�ׂ̈ɕ��B�ڎ�̈�t�� 5�l�ł������B��1���Őڎ�̏��Ԃ������B���͔����|���V���c�ōs�����B����グ�āA���Ƙr�̋��E��������A���R�[������ ���Ē��ˁB�����Ƃ����ԂɏI�����B�ɂ��Ǝv���Ԃ��Ȃ�����(���ہA�������ɂ��Ȃ�����)�B���̌�A�o�ߊώ@��15���ԁA�o�� �ώ@���̎w��Ȃō����Ă����B���̊ԂɁA���ڐڎ�̗\��E���ӎ����`�B���������B�@���Ȃ�ُ�������A20��15���Ԃ� �^�]���Ď���ɋA�������B���̃V�X�e���A�ƂĂ��ǂ��ł��Ă���Ǝv�����B����Ȃ�A�J�ƈ�ł���Ă��炤���������ǂ��Ǝv���܂����B

�E�̎ʐ^�̓|�s�[�B�C�M���X�ł�5��8����VE Day(����E��탈�[���b�p�폟�L�O��)�ɁA�����̐l���|�s�[�̉Ԃ����ɏ����� ���܂����B

2021.5.19

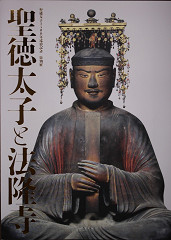

���ʓW�u�������q�Ɩ@�����v

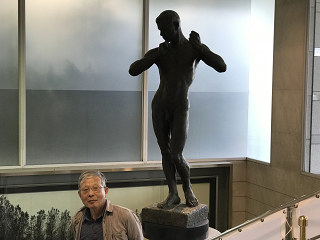

�ޗǍ��������قŐ������q��1400�N�������L�O���āA���ʓW�u�������q�Ɩ@�����v���J�Â���Ă���B�J�͗l�ł������̂ŁA �O�͕����Â炢�������ق͂����Ă��邾�낤�Ɨ\�z���ďo�����čs�����B���O�\�D�恄�ł��������A�������œ��ق��� ���Ƃ��o�����B�悸�A���_���炢���Ɓu�\�z���Ă����ȏ�ɗǂ������v�B���͖@�����͑�D���ʼn��x���K��Ă��邵�A�@�����F�̉�̉���� ������B�R��ɁA�ƂĂ��ǂ������B �W���̎d�����ǂ��āA�Ⴆ�A�����͖@���������𐳖ʂ���q�ς��Ă���̂����ǁA�܂�œ��w�ɓ���Ă������������̗l�ɁA ��t�@�������A�l�V������?�����V�E�L�ړV�A�lj�(�͖{)��q���邱�Ƃ��o�����B���ɁA��t�@�������́A���̂���܂ł̈�ۂƂ� ��ψقȂ��Ă��āu���ɐl�ԓI�Őe���݈Ղ��v�������̂ɂ͋����܂����B���̑�����A�����O�����`�łĂ��Ă���A�g�߂� �q�ς��邱�Ƃ��o���܂����B

�����͕a�Ŕq����Z�ω����Z�̂��X�ɓW�����Ă����āA�O�㍶�E����Ԃ��ɔq�ς��邱�Ƃ��o���܂����B

�d���ɂ���Y�����X�ɓW�����Ă���g�߂ɔq�ς��邱�Ƃ��o���܂����B

"�������q��1400�N�������L�O����"�̂��ƂŁA����@�Ɉ��u����Ă��ĕ��i�͔q�ς��邱�Ƃ̏o���Ȃ��������q���⎘�ґ����� �q�Ϗo�����B�����Ė@�������@�G�a�̓��ǂ������Ă��āA���͓������������ُ����ł���A10�ʂ���Ȃ錻���ŌÂ̐������q�� �`�L�G���q���邱�Ƃ��o�����B

�����ɏq�ׂ��̂͂����ꕔ�ł��B�f���炵���W����ł��B�ޗǍ��������قł�6��20���܂ŁA�������������ق�7��13������9��5���܂� �J�Â����悤�ł��B���́A�ޗǍ��������قōēx�ϗ������Ă��������܂��B(�E�̎ʐ^�͐}�^�̕\��)

2021.5.17

�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ�

�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19 infections)�͐��E�I�ȑ嗬�s�ɂ��r��Ȕ�Q���y�ڂ��Ă���B�������������ɂ� �A���j�I�Ȋ����Ǎ����̌o������킩��悤�ɁA�D�ꂽ���N�`���̊J���E�ڎ킪�K�{�ł���Ǝv���܂��B�č��̑哝�� �ƂȂ����o�C�f������́A���������č����Ƀ��N�`���̐ڎ������ʂ������Ă�����l���B�䂪���̎� "���N�`���̐ڎ�"�̏d�v���������ł����l�ł���B�ޗǂł�75�ˈȏ�̌������҂ɑ���"���N�`���̐ڎ�"���n�܂����B5��10���ɐڎ�\�J�n���ꂽ��10�����ŗ\�萔 ���I�[�o�[���Ă��܂��A���͗\��ł��Ȃ������B���̌�A���N�`���m�ۂ��ł����̂��A����5��17���ɐڎ�\�ĊJ���ꂽ�B ����́A�e�ʂ���R�����āA�����\�邱�Ƃ��ł����B5��26��20���ɓޗǎs�����Őڎ킪���邱�ƂɂȂ����B

�E�̎ʐ^�́A�I�i�K�A�Q�n�B�I�_�}�L�̖����z���Ă���B�ŋ߁A�䂪�Ƃ̒�ɗ��āA�D��ɔ��Ă��Ă���B

2021.5.3

���@�L�O��

5��3���͌��@�L�O���ł���B���́u���݂̓��{�����@��厖�ɂ����炵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v �ƍl���܂��B���A�N����Ɖ����ł������B���́u�����͋v���Ԃ�ɍ����R�ɓo��v�Ɛ錾�����B4������Ɏ���80�˂ɂȂ�B ���Ȃ�̗͂������āu�W��1248m�̍����R�̎R���܂ōs����v�A�u���̂����ɓo���Ă������v�Ƃ����킯�ł���B 9:20���A���ȂɁu���ꂩ�獂���R�ɍs���Ă���B�Ƃ���ŁA���O���s�����H�v�Ɛ����������B�\�z�ɔ����� �u�����s���v�ƌ������B�ŋ߂̗̑͂����Ă����"�ƂĂ�����"�Ǝv���Ă����̂ɁE�E�E�B�u�܂��������B �����������āA������Ƃ��܂ōs���Ĉ����Ԃ����v�Ǝv�����B���Ȃ̏����Ɏ�Ԏ���āA10:00�ɎԂʼnƂ��o���B �r���̓p�c��̃A�O���[�}�[�g�ŁA���H�p�Ɋ`�̗t���i�Ƒ��݂����B12:00������(�W��804m)�̒��ԏ�� �������B�o�R�C�𗚂��A��������A�H�ƁE�����E�\���̈ߗ����ꂽ�����b�N�T�b�N��S���ŁA�o�R���J�n�����B 12:25�ɓr���̓W�]��(�W��1030m)�ɒ������B����"�W�]���܂ōs���Ώ�o��"�Ǝv���Ă����̂ɁA���Ȃ́u�܂��o��v �ƌ������B�i���g!�A13:30�����R�̎R���ɒ������B��C������ł��Ē��]�ǍD��"�x�m�R����ԎR��������"�Ǝv���� (�E�̎ʐ^)�B�����ɒT��������������Ō����Ȃ������B�߂��ɂ����o�R�҂��u�~�̑����Ȃ猩���邱�Ƃ�����܂��v �Ƃ��̏ꏊ�������ĉ�������(�E�̎ʐ^�̒��ɂ���܂�)�B���������Ă��Ċ����̂ŁA���H��ۂ�����A14:00�������R�� �͂��߂��B�����A���̉��R����ςł������B���Ȃ̓o�����X�����ɂ����l��"�������A�T�d��!"�Ɖ��R�����B 15:30�������̒��ԏ�ɖ����������B

�������X�~�����R���邱�Ƃ��o�����B����"�t���g�X�~��"�́A���ɂƂ��ď����Ŋ����������B

17:00�ޗǂ̎���ɖ����A���B����ɂ��Ă�"���Ȃ��ǂ�������"�̂ɂ͋V�����B

2021.4.28

�ᑐ�R

�ޗnj����V�^�R���i(Covid-19 infections)�̊����҂������Ă���A�R��ɓޗnj��m���́A���A���ɁA���s�̗l�� �ً}���Ԑ錾�����Ȃ��B�ޗǎs���͐l�o�������Ă���B�ł��A�ƂɈ����������Ă��Ă͐g�̂��݂�B����Ȏ��A���� �o���邾���l�̍s���Ȃ��Ƃ���s���āA�̂������Ƃɂ��Ă���B4��26���͉����ŋ�C������ł����B"�����A�ǂ����傤��"�ƁA�O�ɏo�Ďᑐ�R�߂��"�R��ɐl�e������"�E�E�E �ŁA���͎ᑐ�R�ɓo�邱�Ƃɂ����B���Ȃ�U������u��l�łǂ����v�ƁB���Ȃ��ŋߖڗ����đ̗͂������Ă����B �o���邾���������悤�Ƃ���̂����ǁE�E�E�B

14:00�ɉƂ��o�āA�啧�a���A���A����R�_�Ђ��o�āA�ᑐ�R�o�R����150�~�����ē��R�B�ᑐ�R�͎O�̃s�[�N ����Ȃ��Ă��āA���ꂼ���d�A��d�A�O�d�̃s�[�N�ƌĂ�ł���B��d�̃s�[�N�ɂ͎��̑��ɂ͈�l�����A ��d�̃s�[�N�ɂ͎��̑��ɂ͎O�l�����A�O�d�̃s�[�N�ɂ͎��̑��ɂ͏\�l���x�ł������B15:10�������ˌÕ��ɒ������B �W��342m�B�䂪�Ƃ̕W����80m������A���悢�^���ɂȂ�B

���̓��͋�C������ł��ēW�]���������B���A���A�����A����A���A����A�Z�b�A�����A��b�̎R�X���ς邱�Ƃ� �o�����B���ォ��ς�"�啧�a�����̌i�F"�̎ʐ^�������B�����̎R������R�ŁA���̉E�����Z�b�R�ł��B

���̌�́A���R�V�����A�������A�ᑐ�R�o�R�����A����R�_�ЁA���A�啧�a�����o��17:00�A����B����15,148�B

�Γ�Ԃ̉Ԃ��ς邱�Ƃɂ͑������ȁE�E�E�Ǝv���čs�����̂����ǁA�J�Ԃ��n�܂��Ă���(�E�̎ʐ^)�B �ƂĂ��F�������ǂ��A�V�ƃ}�b�`���Ĕ������A���\�����Ă����������B�����c�O�������̂́A�ȑO�A�������� �������������\��ʊω���F����(���� ��������O��)�Ǝ߉ޔ@������(���� ��������O��)���V�݂��ꂽ�a�� �ڂ���Ă��āA���� �߉ޔ@������(���� ��������O��), ��t�@�������E�����F����(�d�v������ ��������), �\��_������(6�� �d�v������ ���q����)�����ɂȂ��Ă����B

���̌�A������q�ςɍs�����B�����̋߂��ɃC���J�K�~�������Ă������o���Ă��āA�߂��Œ��߂邱�Ƃ͏o���Ȃ������B �Ō�ɁA���������_�ЂɎQ�q���ċA�H�ɂ��A17:15�ޗǂ̎���ɋA�������B

2021.4.3

�@�̐A�ւ�

�@�̐A�ւ��������B1. �Â��@�̔����Ђ�����Ԃ��A�@����V���ɂ߂Ȃ��悤��20cm�Ő藎�Ƃ����B��̔����琔�{�̂��B

2. ����A��������̖���������t�A���������엿��E�܂݂��ɓ���A���̏�ɓc�y��5cm������B

3. �o���邾��������20cm�̘@�����{�A�V���ɂ߂Ȃ��悤���ׂ�B

4. �@���̎���ɓc�y�A2�N�O�̗p�y(����ɂ��Ă͌�q����)��u���A10cm������B

5. ���ɂ������Ɛ��𒍂��B���t�ɂȂ�����ォ��ԋʓy���p���p���ƎT���A�c�y�̕\�ʂ������Ȃ�����B

��������ł�����A���_�J������B���̑w��10cm���͂ق����B

2�N�O�̗p�y�̍���

�@�������o������A�Â��y�����o���B����ɍ�������̖�����K���ʍ�������A�܋l�߂ɂ��� ��N�ԕۑ��B

�����炿��@���̂��������́@���ނ���Ł@����ɂ����ʁ@�䂫���ӂ肯��

�I�єV (�E��a�̏W)

2021.3.30

�R���i�Б�l�g

���ł̓R���i�Б�l�g���J�n�������ł���B���̉Ƃ���1km���̏��ɂ���a�@�ŃN���X�^�[(�W�c����)���������A �����̐V���ɂ��A28���������A�ʂ̕a�C�œ��@���Ă�������2�����R���i�Ɋ������Ď��S�����Ƃ̂��Ƃł���B ������80%�����N�`���̐ڎ�������A�R���i�Ђ͒��ÂɌ������Ƃ̂��Ƃł���B�������N�`���̐ڎ���J�n���� �ق����Ǝ��͑Җ]���Ă���B�ޗǂ͊w�Z���x�݂ɂȂ����e����?�ό��q�����債�Ă��Ă���B���͓ޗǍx�O�ɍs���̂��ǂ��ƁA����͎������� ��쎛�֍s�����B�}����������J�ł��������A��쎛�����͐��l�̔q�ώ҂ŁA�ՎU�Ƃ��Ă����B �������A ���ŗL���ȓޗnj��̖^���ŁA���l���u�����̏�ł�����A���̌����͂��������������v�ƊŔ𗧂Ă��� ������l�ł��B �����S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���������́@���ق݂�тƂ́@���Ƃ܂����@�����炩�����ā@���ӂ����炵��

�R�ӐԐl (�V�Í��a�̏W)

2021.3.15

���萁��

�ޗǓ��厛���̂����������������s�B���厛�啧�a��������֍s���������ɗ��h�Ȃ������������܂��B ���̖����萁���Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B�V�������ł��ˁB�͂邭��@�������Ȃ��Ɂ@�܂�ӂ��Ƃ́@���������T��Ɂ@���ɂ��邩��

�I�єV(�Í��a�̏W)

2021.3.1

����R

�V�C���ǂ��g�������̂ŁA���H��A�v���Ԃ��"����R�ɓo�낤"�Əo�����čs�����B�ޗǂ̉䂪�Ƃ��獁��R�܂� �ԂŖ�ꎞ�Ԃł���B14:00����R�������ԏ�ɒ������B�@ ����R�͕W����152m�B�V����R�Ƃ��Ă�邱�̎R�́h�_���V�~��R�h�Ƃ���A�w�Î��L�x�ɂ܂��ÎЂ� �������������܂��B�����b�N�T�b�N�ɐ����ƃJ���������č���R�̕��֕����čs�����B�R��ւ̓o����� ���t�̔肪�����Ă����B���̈���S�l���ł��m����u�t�߂��ā@�ė���炵�@�����ւ́@�ߊ�������@�V�̍���R�v �i�����V�c�@���t�W���P�@�Q�W�j�B

��������o�炸�A�E���ւ̎U���H��i��ŁA���̓V��ː_�Ђ֍s�����B�_�a���Ȃ��A�ʊ_���ɗ��h�Ȓ|�������Ă��āA ���̒��ɋ��S����Ȃ�⌊������"�V�Ƒ�_����������ɂȂ������"�Ƃ̂��ƂŁA�⌊����_�̂Ƃ��� �V�Ƒ�_���J���Ă������B

����ɉE���i�݁A����R�R��ւ̓o�R��������čs�����B�R���ɂ͏�m��O(�C�U�i�L���J��)�A���m��O(�C�U�i�~���J��)�� �������B�R���ɂ͓V�n�̍����_���J�鍑�헧�i���ɂƂ������j�_�Ђ��������B���ォ��ς����T�R�����̎ʐ^���E�Ɏ����B

����ɕ����āA���̗�(����3.7m�A����1.4m�A��1.9m�̎��R�ŁA�����ɕ�40cm�̗��ڂ���)�܂Ői�݁A�����߂��Ėk�i���A �V���v�R�̖k���̓V���R�_��(�_�a�w��ɂ���ԛ���̋��₪������)�ɎQ�q�����B����ɉE���ɐi�ނƁA�ŏ��ɂ݂� ���t�̔�̏��ɖ߂����B

16:00����R�������ԏ���o���A17:00�ޗǂ̎���ɒ������B����9989�B

��a�ɂ͌Q�R����� �Ƃ���ӓV�̍���R�o�藧�� �����������

�����͉��������� �C���͉��������� ���܂�������x����a�̍���

���t�W�@��1-2 �����V�c

2021.2.25

�������~��

���N�K��Ă��錎�����~�т֍s�����B���̉Ƃ���ԂŖ�40���ōs����B13:00�u�ΔȂ̗��������v�ɓ����A ���c�H���ł��˂��ǂ��H�ׂ��B�H��A�߂��̔�������n��A�O�c�Ή��n���U��B�~�͌ܕ��炫�B ���̌�u���}���g�s�A�������v�֍s�����B��N���Ɗٓ��̘F�[�ŁA���݂�ő����Ă��ĐH�ׂ���̂����ǁA ���N�̓R���i�ЂŒ��~�B�يO�̉Δ��ŖH�݂��Ă��ĐH�ׂ��B���̌�A�V�_�~�сA���Y�~�сA��ڔ��i�A�^���� �Ƃ����ϔ~�R�[�X���U���B�~��3-5���炫�A�ϔ~�҂͗�N�̖�30%�ł������B���݂Ȃ�Ł@����ɂ��݂��ށ@�ނ߂̂͂ȁ@��������������@����ЂƂ�����

�I�F�� (�Í��a�̏W)

2021.2.21

�t�̖K��

�������������Ȃ��Ă��āA�ޗǂ̍����̍ō��C����20���ł����B�����A�䂪�Ƃ̒�ɗ�����̓z�[�z�P�L���� �����K�����Ă��܂����B�䂪�Ƃ̒�ł́A���E�o�C�A�ցA�T���V���E���炢�Ă��܂��B�Z�c�u���\�E�̉Ԃ� �U�����A�Z���o�I�E�����A������(�E�̎ʐ^)���Ԑ���ŁA��X�̉Ԃ��߂���������܂��B����A�ޗǂ̍x�O�̓c�ɓ�������Ă�����A���t�̉ԁA�I�I�C�k�m�t�O���A�n�R�ׁA�^�l�c�P�o�i�ɉ����āA �^���|�|�A�X�~���A�J���X�m�G���h�E���X�̉Ԃ��ς邱�Ƃ��o���܂����B�쑐�̎ʐ^���B���āA���̖��O�ׂ� ����ƁA���\�y�����B�쓹������y���݂������܂��B

���������A�{�i�I�ȏt�ɂȂ�܂��ˁB�R���i�ЂŒ��݂����ȋC�������ꐰ��Ƃ��Ă��܂��B

�͂邽�Ɓ@���ӂ���ɂ�@�݂悵�̂́@��܂������݂ā@���ӂ݂͂���

�@�p������ (�E��a�̏W�@�����@�t)

�@

2021.2.12

����(�Ƃ���)

���H��A���������͉�������������Ȃƍl�����B����͓��A����R�_�ЁA�t����A�ۑ��~���A�V�_�ЁA ��_�ЁA�������ƕ������B�����͎s�O�ցB�Ԃ�15���قǁB�����̊�D���ɒ������B���ԏ�ɎԂ��߁A ��D���֔q�ςɍs�����B�{���ɓ����Ď����}�X�N�𒅗p�����̂����āA�Z�E������}�X�N�𒅗p�� �u�R���i�ЂŁA�q�ώ҂��w�ǖ�����������܂��̂ɁA�悭���Q�肭�������܂����v�ƌ����Ă���A ����l�ׂ̈ɁA�Ƃ��Ƃ��Ɛ������ĉ��������B�{������ɔ@�������A���̎���Ɏ����V(��)�A�����V(��)�A �L�ړV(��)�A�����V(�k)�����A�w��ɎO�d�����ڂ����Ƃ���������F�R�ۑ������J�肵�Ă������B ���������ƁA�뉀�����U����A�����̎R�ɂ���L����܂ōs�����B��R�邪��]�ł����B �E�̎ʐ^�́A���q���㌚���̏\�O�d�Γ��B�������������ƃp���t���b�g"�����̐Ε�"����ɁA�쓹�E�R�����U����A���ԏ�ɖ߂����B���̊ԁA �N�ɂ����Ȃ������B

���ɂ����Ɂ@�Ƃ��邱�ق�́@�Ђ܂��ƂɁ@�������Â�Ȃ݂�@�͂�̂͂͂�

������ (��)

2021.2.1

�ߕ�

�������A�����͐ߕ��ł��ˁB124�N�Ԃ��2��2�����ߕ����ƁE�E�E�B��̃Z�c�u���\�E(�ߕ����@�E�̎ʐ^)�� ����A�J�Ԃ��܂����B���N�A�ߕ��ɂ͉����Ԃ��炩���Ă���܂��B���a1-2cm�̏����ȉԂŁA�F���n���ŁA�悭 ���Ȃ��ƋC���t���܂��A���݂��ݒ��߂�ƋC�i����������Ԃł��B���Ăɂ͎p�������A��s���n���Ɏc��A 1���Ɋ���o���܂��B�͂邽�Ɓ@���ӂ���ɂ�@�݂悵�̂́@��܂������݂ā@�����݂͂���

�@�p������ (�E��a�̏W�@�����@�t)�@

2021.1.23

���N�`��

�č��ł̓o�C�f�����߂ł����哝�̂ɏA�C�Ȃ����܂����B�V�^�R���i��Ƃ��āA���N�`���̐ڎ� �ɗ͂𒍂��ł����܂��B�����A�V�^�R���i������������ɂ́A�D�ꂽ���N�`���̊J���E�ڎ킵�������� �v���܂��B�Ȋw�I�ɍl���āu���N�`���̐ڎ킪�����̓��v���Ǝv���܂��B���́u�v���ȑΉ��v������� ���܂��B���{�ł��u���N�`���̊J���̐��������Ə[��������v�K�v������Ǝv���܂��B���̗l�Ȗ��� �����A�V���ɋN���蓾��̂ł�����E�E�E�B�U���Łu�ۑ��~���v��ʂ�����A���~���炢�Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B���̖ɂ́A�؎D�u�ޗNjC�ۑ�ώ@ ���v���t���Ă��܂����B

�킪�����Ɂ@�݂��ނƂ����Ђ��@�ނ߂̂͂ȁ@����Ƃ��݂����@�䂫�̂ӂ���

�R���Ԑl (���t�W�@��8��1426)

2021.1.12

�ޗǂɐ�

�����A�N������Ⴊ�~���Ă����B���H���ς܂��ƁA�J��������ɁA���C�𗚂��ďo�����čs�����B ���厛�Ă�����A�啧�r�֍s�����B�J��������ɂ�����q�����l�������������B�啧�a�� ������̕��i��ōs�����B�啧�a�ł̓njo���I�����m���A���V�A����̂ɏo������B �C���h�ւ��ꏏ�ɗ��������Ē������m�ŁA�ʐ^���B�点�Ă����������B���ɎQ�q���āA�Βi ������Ƃ��A�낤���]�|���������B��邵���͊���₷���B�R���N���[�g�̓���I��ŁA �啧�a���ʂ̕��֍~��čs�����B�啧�a�O�̋��r�������啧�a���ς��ʐ^���E�Ɏ����B ���r�ɕX���͂��ĐႪ�ς����Ă����B���̌�A���傩���Ζ�A�ۑ��~�����畂�䓰�ւƐi��� �s�����B���䓰����̓��ɎԂ��߂Ďʐ^���B���Ă���l����R�������������B�����x�@���� ����Ă��āA���X�Ɓu���Ԉᔽ�v�̐ؕ����Ă����B�����ŁA���������牎��r�֍s�����B ���̌�}�X�N�����āA���X�X���A����ɋA�����B����10587�B2021.1.9

����

�g�����v�č��哝�̂��A�ߌ��h������č���c�����ɗ���������ȂNj��l�̐U�镑�������āA���E�����������ꂳ���� ���܂��B�悭���č��l�̉ߔ����o�C�f������������哝�̂ɑI�Ǝv���܂��B�č��Љ�̉��P�E�i�������҂������� �v���܂��B���āA���{�ł��B�V�^�R���i(Covid-19 infections)�̊����҂��}�����Ă��܂��ˁB���N�`���̊J���E�ڎ킪�Ԃɍ���Ȃ� ��������܂���ˁB�l�Ƃ��Ă�"�������X�N���o���邾���������"�l�ɂ��邵������܂���B�ł��A���C�Ȃ�A�Ƃł��� �Ƃ��Ă���킯�ɂ������܂���B���́A�o���邾���l��������������ăE�I�[�L���O�B���O�ł̃e�j�X�B�c�ɓ��̎U��B �E�E�E�ŏ��肽���ƍl���Ă���̂ł����E�E�E�B

�������ޗǂ��C����������A���~��Ԃ̊����ƂȂ��Ă��܂��B����Ȏ��A���N������A��ɏo�ăV���o�V��(�V�\�Ȃ̑��N���ŁA �͂ꂽ�s�̓��ǂɐ����z���グ���A�X�_���ɂȂ�ƌs���瑚�����o����)���ςɂ����܂��B�����͌����ŁA�����ȑ��� (����)���o���Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B

2021.1.3

����

1��2���@�s�A�m�̒e���n�߂̌�A�����߂ɔʎ�S�o���������B��N�̂Ɣ�ׂđ債���i���͂Ȃ��E�E�E���܂��������B �������ɎU���B�啧�a��������A�t�����n���o�āA�ۑ��~���ցB���~�̑����̂��`���z���炢�Ă����B�Љ��A������ ���o�āA���������X�X���o�ċA��B8181���B1��3���@�����̐�����������A�C���^�[�l�b�g��"�`�̖̙�����@"������ׂ��B���H��A�`�̖̙���������B ���̌�A�H�p�����ɍs�����B���w�̐l�B�����Ȃ��Ƃ͂����A���\�����B�R���i�������x�������A�܂�����ق� �[���ɂ͎v���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B

����ɂ��Ă��A���{�̃R���i���N�`���̊J���͉����܂Ői��ł���̂��낤���B�D�ꂽ���N�`���̊J�����ً}�̉ۑ�ŁA �W�҂͑S�͂Ŏ��g��ł�����Ǝv�����E�E�E�B"���Ƃ̑��͂������Ď��g�ނׂ��ۑ�"�Ǝv���B���̓��N�`���� ���؎����ɎQ�����Ă��ǂ��Ǝv���Ă��܂��B

2021.1.1

2021�N���U

�V�N���߂łƂ��������܂��B�F�l�̂����K�����F��\���グ�܂��B���N����낵�����肢���܂��B�V�^�R���i(Covid-19 infections)�̊����҂��A���{�ł܂����債����܂��B���͂��̐����͎��l���A �P��̏��w���A���n:���ւ̋A�Ȃ����� Stay at home �ɓO����\��ł��B���ȂƎ��̓�l�����ŁA ���G��(�卪�E���������Đ����������X�`�ɏĂ��݂�����)�����������܂����B

�E�̎ʐ^�͍P��̉䂪�Ƃ̏��̊ԁB�Ԋ�͓��厛�̌ÍށB�Ԃ�HK���B�|�����͉��t���쐽���搶�̍�i: �@�@��l�M�ɂ��"�얳����ɕ�"�����搶���T���X�N���b�g�����E�o�T�ŕ����яオ��l�ɏ����ꂽ�B

���͌���79.3�˂ł��B�����Ă���A����9����80�˂ɂȂ�܂��B��N�̓R���i�������x�����āA�l�ԃh�b�N ��f���܂���ł������A���A�l�ŁA���݂Ȃ�̖�����ނ��Ƃ������A���C�ɉ߂������Ă��������Ă���܂��B �Ƃ��Ă�����ȃs�A�m�Ə�������B���Ȃ��K�����y����ł��܂��B�̗͂��Α����ɘV�����Ă��܂����A ���������ƂɁA�܂��e�j�X�����邱�Ƃ��o���A�T2�E3��e�j�X���y����ł��܂��B���N�ێ��ׂ̈ɂP��8000�� �̃E�I�[�L���O��S�����Ă��܂��B�����A������A���_���ɂȂ邩������܂��A���̍K���̏�Ԃ����� ���Ƃ��F�O���Ă��܂��B

2020.12.29

�N��

���N�����Ɠ�������ƂȂ����B�R���i�ЂŎ��l�����ł���B�����͐Â��ɉƂ��Ă�A�����ɂ��s���Ȃ� �\��ł���B����ŁA�����p�̔��������قڊ����������A�Ƃ̑|���E���@���������A���ւ̔��Ɋ`�a ��h�������Ƃ��I�����B�����p�̉Ԃ����������A��������t�����B���N�͑��ڂɁA���������͏o�����B���āA�S�Ċ��������牽�����邩�B�e�j�X�X�N�[����1��5�����炾�B�g�̂����K�v������B�l���݂�����āA ���������Ȃ��B���̐��̒J��o���čs�����B�N�����Ȃ�����o���Ă����Ɓu���{�����w����j��Y:���ޗǎs �����{�݁v�Ƃ����̂ɏo������B���߂ēޗǎs���ɔz���������������̎{�݂炵���B����ɓo���Ă����Ɓu �E�͎ᑐ�R�E���͎O�}���v�ɏo���B���͍��i�B�h���C�u�E�F�C�ɏo���B�u���s�֎~�v�ł���B ���͖������ĉ����čs�����B�b������Ɓu�ޗǎs���W�]���v�ɏo���B�X�}�z�����o���Ďʐ^���B����(�E�̎ʐ^)�B �啧�a�E�������̌d���E�����ɂ͓��R�E����R�E�����R���������B��������R���ɓ����Đi�ނƑ啧�a���ɏo���B

2020.12.19

�䂪�Ƃ̑��z�����d

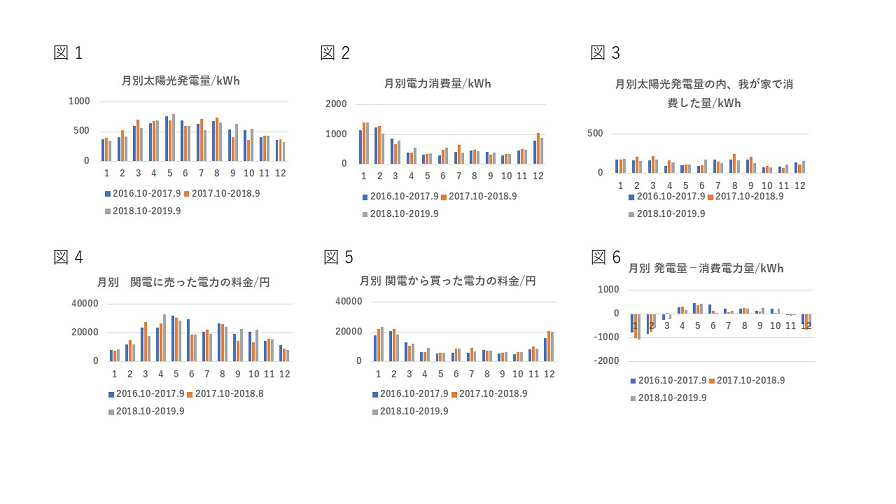

�����̌������̂��_�@�ɉ䂪�Ƃł͑��z�����d���u�������B�ݒu���Ă���5�N�Ԃ̃f�[�^�� 2016.5.19�̃u���O�ɋL�ڂ����B���̐��\�ɖ��������̂ŁA�䂪�ƂŎg���d�͂̑S�Ăz�����d�� �܂��Ȃ����ƁA2016�N9���ɑ��z�����d���u�݂����B2017, 2018, 2019, 2020�N�̌��ʃf�[�^�� �L�ڂ���(��:12���͑O�N�̂���)�B���ʑ��z�����d�ʂ�}1�ɁA���ʓd�͏���ʂ�}2�Ɏ����B���̂P�N�Ԃ�

�����z�����d�ʂ�6279kWh(2019�N��6434kWh,2018�N��6795kWh,2017�N��6455kWh)�ł������B

���d�͏���ʂ�8151kWh(2019�N��7620kWh,2018�N��7900kWh,2017�N��7133kWh)�ł������B

�䂪�Ƃ̓I�[���d���ŁA��g�[�E�����E���C�E�Ɠd�E�Ɩ��S�ēd�C�ł���B"�S�d�͏���ʂz�����d�� �܂��Ȃ�"�Ƃ����ړI�͒B�����Ă��Ȃ����A�܂��܂��ł���B

���z�����d�ʂ̓��A���d���ɉ䂪�Ƃŏ����d�͂͑��z�����d�̓d�͂��g�p����B���̗ʂ�}3�Ɏ����B �c����֓d�ɔ���B���ʂ̊֓d�ɔ������d�̗͂�����}4�Ɏ����B���d���ł�����Ȃ������Ɣ��d�̖������� �g�p�d�͂͊֓d���甃���B���ʂ̊֓d�Ɏx������������}5�Ɏ����B

�֓d�ɔ������d�̗͂�����: 2020�N��217,296�~(2019�N��226,272�~�C20018�N��235,296�~�C2017�N��235,728�~)

�֓d���甃�����d�̗͂���: 2020�N��137,840�~(2019�N��135,800�~�C20018�N��134,368�~�C2017�N��120,812�~)�ł������B

�Œ艿�i���搧�x�̌_���10�N�Ԃł���̂ŁA2021�N5���Ō_����Ԃ��I������B���̌�͔��d���i�������Ȃ�̂ŁA �����������̉������80%�ʂ��낤�B�ł�"���d���\�̒ቺ���قƂ�ǂȂ�"���Ƃ͋����ł���B

���������ł́A10�N�����Ă��u���q�F�̊O�ɂ���R���v�[������A�g�p�ς݊j�R�������o�����ĂȂ��B ���q�F�����̏��u�͌��ʂ��������Ă��Ȃ��v�B�댯�ȏ�Ԃ����������Ă��܂��B

�����̌������̂̒���ɁA�䂪�Ƃ̑��z�����d�V�X�e����ݒu�����B���̌��ʁA���z�����d���u���D����̂ł��� ���Ƃ��������邱�Ƃ��ł����B�u�댯�Ȍ��q�͔��d����߂āA�Đ��\�Ȏ��R�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ɐ�ւ���v �ׂ����ƍl���܂��B

2020.12.10

��䉷��

�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��V�K�����Ґ����܂������Ă��܂��ˁB����Ȏ��ɕs�ސT�ł͂��邪�A�P�����ȏ�O�ɗ\�� �����̂ŁA�o�����čs�����B9��10:15�ɎԂʼnƂ��o���B�r���A���掩���ԓ������̓��̉w"������������͂�"�Łu�R������v�Ɓu�����`�v�� �����A�x���`�ŐH�ׂ��B

14:15����s�̌ΎR�r�����ɒ������B�ΎR�r�͒r�Ƃ������Ɗ����ŁA�L��ł������B �L���N���n�W���A�q�h���K���A�z�V�n�W���A�E�E�E�̃J���ނ���R�����B�~�T�S(����߂��)���O�H������ł����B ����"���Ԕ��]�[��"���U���B�u���R���Ή������v�Ƃ��Đv�A�ێ�����Ă���l�ŁA���̑f���炵���ɖ������ꂽ�B

16:30��䉷���䉮�ɒ������B����9��ڂ̏h���ł���B�����A����ɓ������B��䉮�̉����͌Õ��ŏ������A ����"���C�ɓ���"�ł���B��������ł���B

18:00����[�H"�J�j�Â���"�B�u�ǂ����̂�K�ʂɁE�E�E�v�ŁA������"�J�j�Â���"�͐�i�ł���B

20:30 ����ɓ�������A�A���B

10�������̌�A8:00���H�B9:20�`�F�b�N�A�E�g�BGoTo�L�����y�[���ƒn��N�[�|���ŗ����͔��z�B����ɁAGoTo�n��N�[�|���� ��12,000�~�B����Ȃ��ƂɁA�ŋ����g�����Ƃɔ������u�������̂͂�����Ƃ��v�ƁB�A�蓹�́u���̉w�v�ŁA GoTo�n��N�[�|�������g�������B14:00�ޗǂ̎���ɋA�������B�����A�b���͋ސT�B

2020.12.4

�r���͂���

�����A12���ł���B�ŋ߁A�r���͂����������B���N�O�܂ł́u���ꂪ���E�v�̒m�点�������������A ���̔N��ɂȂ�ƁA���������搶���͑唼�����E����Ă��āA������̗F�l�₻�̔������]�� �͂��悤�ɂȂ����B�O�������搶���̑��E��"��܂��ƖڕW��������"�l�ȑr�������傫���B ��y��F�l�̑��E��"���ɐ����������A�e�������������Ԃ�������"�₵�����傫���B�ŋ߂����A���̌O�������搶�A�����������e�����������F�l�Ɩ��̒��ŏo��B

���������Ɂ@�͂��肪�˂��@������Ȃ�@�������܂Â����@�����Ă����

�I�F���@(�Í��a�̏W)

2020.11.30

�R���i�Ђł̓��X

"�R���i�Ђ̑�O�g������"�ƕ��Ă���B�ł��A�ޗnj����ɂ͌��\�A�ό��q�����āA�t�̗l�ȋْ����� ���܂芴�����Ȃ��B���́A�����O�ɐ_�˂֍s���Ĉȗ��A�d�Ԃɏ���Ă��Ȃ��B�T2,3��e�j�X�X�N�[���ɍs���A�e�j�X�̖������� �U���ɂł����A���8000���̕��s�������낪���Ă���B�y���E�x���͓ޗǂ͐l�������̂ŁA�ԂœޗǍx�O�֍s���A �Ԃ��߂āA��R������B����A��̎R(�W��600m)�ɁA�����b�N�T�b�N��"�F�����̗�"��t���A��l������� �o�������A�r���ŒN�ɂ����Ȃ������B�E�̎ʐ^�͈�̎R�̒���ŁA�������Ă��āA�W�]�͂Ȃ������B�����A �֍��̏�ɖ��s�҂̑����J���Ă������B

���͂���܂ŁA���܂�}�X�N�𒅗p���Ă��Ȃ������B�X�[�p�[�}�[�P�b�g��d�Ԃ̒��Œ��p������x�ł������B �������A�ŋ߂́APEE����99%(N95�Ή�)�}�X�N�p���@�\�t�B���^�[���}�X�N�ɑ������A"�l��������"�Ɗ������� �}�X�N�𒅗p����悤�ɂȂ����B

2020.11.17

����R

�I�̃V�[�Y���ɂȂ�A���ȂɁu��䉷��ɍs�����v�ƌ�������A���Ȃ��u�x�ɑ�����R�ɍs�������v�ƌ������B ���͋��ȂɑË������B�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ���A11��15,16�����Ă��āAGo To �g���x���L�����y�[���� �Ώۂɂ��Ȃ��Ă����̂ŁA15����"���t�I�O���v����"�A16����"�g�Y���C�K�j�t�H�̖��o�v����"��\���B15��9:00�ɎԂʼnƂ��o��13:30�x�ɑ�"����R"�ɒ������B�`�F�b�N�C����15:00����\�Ƃ̂��ƂŁA"����R"�̗��ɂ����� �ۂ��Q���ׂ��Ă���l�Ɍ�����?"�ێR(�W��1085m)"�ɓo�邱�Ƃɂ����B�z�e���̕W����900m�Ȃ̂Ŏ荠�ł���B �u�i�E�~�Y�i���̐X���A�W��1000m���邱���葐�n�ƂȂ�A�c�������h�E�A�����h�E�A�}�c���V�\�E�̏I���� ������ꂽ�B�C���J�K�~����R����A�t�ɖK�ꂽ����������낤�Ǝv�����B�E�̎ʐ^�͏ێR�R���܂ōs�����؋��ʐ^�B 16:00�`�F�b�N�C���B������A17:30���"���t�I�O��"�A�I�͖{���Ŕ������������B

16��10:00��"����R"���o��"�ؒJ��k��"���U��A���̌�A��͌��A�܂��݂��������o�āA12:30��R�����ԏꒅ�B �Q����o���āA�V��@�ʊi�{�R"��R��"�{���ɎQ�q������A��_�R�_�Љ��{�ɎQ�q�����B��_�R�Ƃ͑�R�̂��ƂŁA ��Ր_�͑卑��_�B16:00����R�W�]���B������k����̑�R�̗Y�p���ς����Ă����������B16:30"����R"�ɋA���B 17:30���"�g�Y���C�K�j�t�H�̖��o"�������������B䥂ōg�Y���C�K�j�͗�߂Ă��Ďc�O�ł������B

17��9:45�`�F�b�N�A�E�g�B�߂��̋��������R�w�K�������U����A10:30"����R"���o���A14:30�ޗǂ̎���ɋA�������B �O���ԑS�ĉ����ŁA"��R"�����\�����Ă����������B�x�ɑ�����R�̕��C�͉���łȂ������E�E�E���ꂾ�������_�B

2020.11.10

�M�q�W����

���N�����_��E���b�N�X�����̗M�q�������������̂ő����W������������B5.0kg�̗M�q���� ���a8cm����10cm�̚�4�A���a8cm����8cm�̚�11���t�̗M�q�W�������ł���(�E�̎ʐ^)�B �_���E�ꖡ�E�Ö����قǗǂ��A�Ƃ��Ă����������B�g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂ�B��N�͂P�P���� �P�ނƂ������A�����ɂ͖����Ȃ��Ă��܂��Ă����̂ŁA���N�͗ʂ𑝂₵���B����łP�N�� �����y���ނ��Ƃ��o����B���C���̂Ƃ��ɂ́A����ɗn�����ăn�`�~�c�������Ĉ��ށB �̂����܂�A�����⋭�E���{�����ɂ��Ȃ�B������2011.11.15�̃u���O�Ɍf�ڂ������A��̉����������̂ł����ɋL���B

�M�q�W�����̍���

1. �M�q(5kg)�����킵��p���Čy�������A�z�ЂŐ@������A�w�^����菜���B

2. �M�q���㉺�����ɐ��āA�ʌ`�̃������i���ŃS���S���Ƃ��A�`���i��o���B

3. �`���i��o�����M�q�̊O��ɓ����Ă������w�ʼn����o���B

4. �i�����`���U���ō����B�����`���X�e�����X���̓�(7.5���b�g��)�ɓ����B

5. �U���Ɏc������A3.�łƂ肾��������{�E���ɓ����B

6. ��̓������{�E���ɃJ�b�v�P�̐��������A����������B�悭�~����������U���ō����A �����`�̓X�e�����X���̓�ɓ����B

7. �U���Ɏc��������{�E���ɓ���A�J�b�v�P�̐��������A�悭�~����������U���ō����A �����`�̓X�e�����X���̓�ɓ����B

8. �ēx7.�Ɠ�������������A��͎̂Ă�B�E�E�E��̎���̔S�X�����̂̓W�����̌ʼn��Ɋ�^����B

9. �M�q�̊O��(���܂̈ꕔ���t���Ă���)���ׂ������ɂ���B����1mm���x�ɐS�����߂č��݁A �X�e�����X���̓�ɓ����B

10. �O���j���E��(2kg)���X�e�����X���̓�ɓ����B

11. �S�Ă̍ޗ����������X�e�����X���̓�𒆉�(IH�ڐ���:7)�ŔM���A�׃��ő~��������B ��u����Ƃ�����~�߂Ȃ��B�E�E�E����d�v�B

12. �O�c�O�c�ϗ����Ă�����A���(IH�ڐ���:6)�ɂ��A�~�������Ȃ���30�����x�ς߂�B �M�q�̐�肪���F���甼�����Ȃ�������~�߂�B

13. �M�������ɁA���S�ٕt�̊W�̂���r�ɂ߂�B�ŏ��ɏ��ʓ���A�r���g�܂��� �����班�ʓ���E�E�E�ƒi�K�I�ɓ����Εr�͔j�����Ȃ��B�ޓ��̋�C���o���邾�����Ȃ� ���邽�߂ɃW�����t�ɂ��ĊW����������߂�B����Ŏ����ň�N�ԕۑ��ł���B

14. �W�������ς���ɂQ�J�b�v�̐�������ĔM���Ȃ���ƁA���������M�q���ƂȂ�B �ܑ̖����̂ŔO�̂��߁E�E�E����Y��ɂȂ�B

(��) ���S�ٕt�̊W�̂���r�Ƃ́A�W�̐^�Ƀy�R�|�R�Ɠ��������������āA�M���W�����t�� ���ĊW��߂Ă����ƁA��߂��Ƃ��ɂւ��݂܂��B�����W��������������A���y����̂Ŗc��݂܂��B �ւ���ł���Έ��S���ĐH�ׂ��܂��B�J����ۂɂ́A�}�C�i�X�h���C�o�[���ŁA�W�������J���� �悤�ɂ��ċ�C�����Ȃ��ƊJ�����܂���B

2020.11.8

�A�����J�̑哝�̑I��

�A�����J�̑哝�̑I���̌��ʁAJoe Biden�����I�m���ɂȂ����B���̓z�b�Ƃ����B���E�ōł��͂����� �A�����J�̑哝�̂͏d�v�ł���B���E�e���Ƙb�����������A�Ë��E���ӂ�T��p���͏d�v�ł���BDonald Trump ����ł́A���܂�ɂ��e��ŁE�i���������B����ł��A�č��l�̔������x�����Ă��邱�Ƃ͖Y��Ă͂����Ȃ��B �ł��A�ł��ADonald Trump������đI���Ȃ������č��l�͐����Ǝv���B����Joe Biden����̏����錾�̎������p��BBC News�Ŋς��B�u���f�łȂ�������ǂ����߂�v�A�u�č��𐢊E ���瑸�h����鍑�ɂ���v�Ƃ̔����͊������BJoe Biden�����łȂ��A���哝�̂ɂȂ�Kamala Harris����� �������ǂ������B�����̍l����\�������̔\�́E���̊��ɂȂ�l�i�̊m���̑����Ɋ������B

���"�[�f��"(�m�R���M�N�̉��|��)��E��ł��āA�l���c����������"�L"�ɑ}����(�E�̎ʐ^)�B

�Ђ������́@�����̂��ւɂā@�݂邫���́@���܂ق��Ƃ��@����܂��ꂯ��

�����q�s (�Í��a�̏W)

2020.10.27

�쓹����

�C������K�ɂȂ��Ă��܂����B�ŋ߂͏T3��e�j�X�����Ă���B����ɏ�B���Ȃ����A����"���N�Ŋy���߂�Ηǂ�" �Ǝv���Ă���̂ő�c�ł���B10�N�]�e�j�X�X�N�[���ŁA�ꏏ�Ƀe�j�X�����Ă�������҂��u�R���i�Ђ̃X�g ���X�������āA����ǂ��Ȃ����v�ƌ����āA�x��͂������ꂽ�B���͈�@�����ɍs�������ʖڂ������B�Ȃ� �₵���B�V�C���ǂ������̂ŁA���H��"�쓹������A�H�̑��Ԃ��y������"�ƁA�����ƃJ�����������b�N�T�b�N�ɓ���A �Ԃ�30����ōs����ޗǎs���J���֍s�����B���̂�����͔������c��ڂƏ��R�E���R�т̔��������Ŏ��̂��C�ɓ��� �̏ꏊ�ł���B���H�킫�ɎԂ��~�߁A�����b�N�T�b�N�ɌF�悯�̗��t���A�X�e�b�L��Ў�ɕ����������BYAMAP (�R�ƌk�J�Ђ��o���Ă���5������1�̒n�}�ɁA���ݒn�E���s�L�^���L�ڂ����)�͂ƂĂ��֗��ŁA�X�}�z�ł������ �Ȃ���������B���x�A��肪�I�����Ƃ���ŁA�_�Ƃ̕��͑���������Ă���ꂽ�B�m�R���M�N�A�q���h���o�i�A �q���A�U�~�A�c���K�l�j���W��������R�������B�R���̖��琂�ꉺ�������m�T�T�Q���A���ɐ�����Ă���E���� �Ɨh��Ă����B���F�̓��ʂ͂ƂĂ������������B���̓J�����ł��̎p���B�����B

�n�}�������ɂ�����Ă�����A�y�g���b�N�Œʂ肩�������_�Ƃ̕����A�Ԃ��~�߂āu�����֍s�����Ƃ��Ă����?�v�ƁB ���́u"���̐X"�֍s�������̂ł����E�E�E�v�ƌ�������A�u���̓��͖����Ȃ����B�q���̍��ɂ͍s�������A���̓_�����ˁB "���̐X"�֍s���Ȃ�Ԃœ����܂ŘA��čs���Ă���v�ƁB����"���̐X"�֍s���̂��ړI�ł͂Ȃ��̂ŁA���d�ɂ��f������A ���̕ӂ���Ԃ���āA�������������Ԃ����B�E��̎ʐ^�̓c�������h�E�B�ƂĂ����K��"�쓹����"�ł������B

2020.10.15

�����S�W����

�s�����̔��S������ɍs������A�����������ȍg�ʃ����S���������B���K�̕������^���Ԃł����B ���̓����S�W��������낤�ƌ��߁A18�̍g�ʃ����S�����B4kg�̍g�ʃ����S�A3�̃������A1.4kg�̃O���j���[������o���������S�W�������E�̎ʐ^�ł���B

���S������̓X������Ǝ��͒��ǂ��ŁA���������������A���W�ܑ�͖����ł���B���̎������Ȃɘb������ �A���Ȃ͓{��o�����B���̓{��̂��q�˂���u�����s������L�����B�����M���̍Ȃƒm���Ă���̂ɁE�E�E�v�ƁB �����u����Ȃ̓�����O���B�l�͖����̗l�ɔ������ɍs���B���܂ɍs�����O�܂Ŗ����ɂ����瑼�̂��q����܂� �����ɂ��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��v�ƌ����Ă��[�����Ȃ��B�u���A����Ȃ��Ǝ������Ɍ����M�����s�������v�ƁB ���́A���S������̎�l�Ƃ��X������Ƃ����ǂ��Ȃ̂��B

����͂ށ@���Ƃ��ɂ������@�����͂��Ɂ@����ʂ�����@������䂩��

�ɐ� (�E��a�̏W)

2020.10.5

�_�C�G�b�g

�C���K�ɂȂ��Ă��āA����̏H�A�I�A�C�`�W�N�A�u�h�E�A���Ԑ����X�������������o����Ă���B����������ƁA �c�C�c�C�肪�o�āA�H�ׂ܂����Ă����B�Ƃ��낪�A�̏d��������ċ������B62kg�A���̓K���̏d��60kg���I�B�����E�R ���i�Ђł̉^���s�����d�Ȃ��āA���̎n���B�����A�H�������ƂP��8000���ȏ�̃E�I�[�L���O���n�߂��B���͂���܂Łu�x�����ۃ��N�`��(�j���[���o�b�N�XRNP)�v�̐ڎ�������Ƃ��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�ŋ߂̃R���i�� �ɂ��Ɣx���ɂȂ�₷���l���E�E�E�ŁA�e�j�X���Ԃ̂���҂���֍s���āA���̗\�h�ڎ�����Ē������B������7000�~�B ���̐ڎ��5�N�ȏ�L�����������B���Ⴀ�A���͎��ʂ܂ōĐڎ�͕K�v�Ȃ��B

���̂���҂���ɁA�u�C���t���G���U�\�h�ڎ�v�͉���������ǂ����q�˂���"2�T�Ԍ�ɗ��Ȃ���"�ƌ���ꂽ�B ���́u����҃C���t���G���U�\�h�ڎ�v�����Ē������B������1700�~�B

2020.10.1

���H�̖���

������10��1���B�C������K�ł���B���͒��N����Ƃ����A�钅�A�V�[�c�A���J�o�[���̐�������A�Ă̖��� �������B�����āA�H�p�̖钅�E�����o�����B�����āA������"���H�̖���"�A�V�C���ǂ������Ϗ܂ł������ł������B�����ŁA���͐悸�\������������p �̒c�q���ɍs�����B�s�o���Ă������A���̓}�X�N�𒅗p���ĂȂ�B�����c�q10��700�~�� �������B�ƂɋA���āA��ʼnԂ�E��ŁA�����p�̉Ԃ����B�n�M�A�X�X�L�A�I�~�i�G�V�A�t�W�o�J�}�A�L�L���E �Ƒ������B�i�f�V�R�͍炫�I����Ă���̂ő���Ƀ������R�E�B�N�Y�͖������H�̎����̑唼�͑������B

��R�̉ԂȂ̂ŁA���厛�啧�a��L�̌Íނ��������Δ���]�p���ĉԊ�Ƃ����B�䗬�ő�_�ɐ��������ɒu�����B

�����āA�c�q�����̉��ɒu�����B

��R�̉ԂȂ̂ŁA���厛�啧�a��L�̌Íނ��������Δ���]�p���ĉԊ�Ƃ����B�䗬�ő�_�ɐ��������ɒu�����B

�����āA�c�q�����̉��ɒu�����B�����A�������o����ƌ��̏o���҂��������B18��20���A�t�����R(��W�R�̉�)�̎R�̒[���猎���łĂ����B �_��Ȃ������ŁA������ῂ����B

�������I����ƁA�����c�q�������āA���ȕ��ɂ܂Ԃ��Ă����������B

�݂Â̂����Ɂ@�Ă���Ȃ݂��@�����ӂ�@����Ђ������́@���Ȃ��Ȃ肯��

�� ���@(�E��a�̏W)

���܂̂͂�@�ӂ肳���݂�@�������Ȃ�@�݂����̂�܂Ɂ@���ł�������

���{���� (�Í��a�̏W)

2020.9.25

�㍂�n

10�����O�A�V���L���ŁuGOTO�g���x���@�z�e�����35%�⏕�v�̍L�������āA�㍂�n�鍑�z�e���ɓd�b������A �u23��,24���Ȃ�Ă��܂��v�Ƃ̂��ƂŁA�}篁A2�A���̏㍂�n�s�������肵���B�\�������́A�V�C �\����ǂ��������A�O���ɂ͑䕗�̐ڋ߂�����A�u23���͌ߌォ��J�A24���͑S���J�A25���͌ߑO�͐���v �̓V�C�\��ɂȂ����B23��8:30�ޗǂ̎�����Ԃŏo���B13:30���������Ȓ��ԏ�ɓ����B13:50�����Ȓ��ԏꔭ�̃o�X�ɏ�� 14:20�鍑�z�e���O�ʼn��ԁB�u�䕗�͓����̐i�H�ɂȂ����v�Ƃ̂��Ƃ�"����"�B�`�F�b�N�C����A�����ɊO�֏o���B ���s�̋��Ȃ��u�����͊ς�Ȃ���������Ȃ�����A�͓����֍s���ĕ䍂�A��̎ʐ^���B�肽���v�Ƃ����̂ŁA�悸�� �͓����֍s�����B�_��������"�䍂�A����o�b�`��"�Ƃ͂����Ȃ��������A���܂�A����A�O��A����̒��オ�������B �ʐ^���B���āA���Ȃ́u�����A�����A�J�ł��ǂ��v�ƌ������B���̌�A���쉈���̗V����������ēc�㋴�ցA ����Ɏ��R�����H��i��œc�㎼���E�c��r�֍s�����B�U��Ԃ��"�_���オ���ĕ䍂�A�S�Č�����(�E�̎ʐ^)"�B ���b�L�[�E���b�L�[�I�@����ɐi��ŁA�吳�r�ցB�[�����B���Ċx�Ƒ吳�r���ӏ܂�����A�z�e���A�����B����10,601�B 17:30���[�H�B���̓��͘a�H�B�X���b�p�𗚂��ĐH���ɍs��"�p���������v��"�������B

24��7:30���H�B�u�䕗�͂���ɓ����ɐi�v�Ƃ̂��ƂŁA�܂�B8:30�J��E�P�������A�z�e�����o���B���썶�݂̗V������ �����āA�͓������o�Ė��_���ցB���_�ق�"���ǂ�Ƃ��Ă�"�Œ��H�B���_�r�E�䍂�_�ЂɎQ�q������A����E�݂̗V������ �����ĉ͓����ցB����Ɉ���E�݂�����ăE�F�X�g�������[�t�E�c�㋴���o��15:00�z�e���ɋA�������B�J���~�炸�A�U��� ���̂��ނ��Ƃ��ł����B����19,748�B17:30���[�H�B���̓��͗m�H�B�o�R�C�𗚂��ĐH���֍s�����B

25��8:00���H�B�y���~��̉J�B9:10�z�e���O�Ńo�X�ɏ��9:40�����Ȓ��ԏꒅ�B���ԏꒅ�ɒ�߂Ă������Ԃɏ��A �y���~��̒��𑖂�A16:00�ޗǂ̎���ɋA�������B

�㍂�n�鍑�z�e���͉��K�ȃz�e���ŁA�]�ƈ��̑Ή����ǂ��A�������������������B�����A�������̂��c�O�ł������B �㍂�n�����\���邱�Ƃ��o�����B�ēx�s���Ȃ�A7���H

2020.9.15

�}�X�N

���͂��܂�}�X�N�𒅗p���Ȃ������(�����Ă��}�X�N�𒅗p���Ă��Ȃ��̂́A�N���̊�Ŏ҂�����)�A �o�X�E�d�Ԃ̎ԓ��A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�ɓ���ۂɂ́A������G�`�P�b�g�ɂȂ����Ǝv�����p���Ă���B �����������K�Ŋi�D�����̂��~�����Ȃ��āA���������ȟ��������X�ɍs�����B�X������Ɋ��߂��āA �I�[�K�j�b�N�R�b�g��100%�̗��̃K�[�[�}�X�N�����B�l�i�������āA��Ŏg���̂Ă̒������s���z �}�X�N50���������������B�X�ɁA�ƂɋA���Đ�������ǂ�ŋ������B�Ȃ�Ɓu�{�i�͊����E���o��K�X�� ��h���ړI�ɂ͎g�p�ł��܂���v�Ə����Ă������B�R���i�E�C���X���Ւf����ړI�Ȃ�uNIOSH(�č����J�����S�q��������)��N95�K�i�EEU��FFP2�K�i�ȏ�� �������}�X�N���g�p���Ȃ���Ȃ�܂���v�E�E�E�Ƃ������Ƃ����ɂȂ��Ēm�����B

�E�̎ʐ^�̓V���c�P�\�E�B

���Â�Ȃ��@���͂�ׂ̂̂́@�����͂����@�����ӂЂƂƂ��@�݂邯�ӂ���

�O�㍑�l�@(�V�E��a�̏W)

2020.9.4

79�˂ɂȂ�܂���

����9��4���A��79�˂̒a�������}���܂����B���A�l�ŁA���̂Ƃ���̒��͗ǂ��A�����Ƃ����Ĉ������������A ������ނ��Ƃ������A�g�̂ɒɂނƂ���������A���C�ɉ߂������Ē����Ă��܂��B�R���i�ЂŁA���N4���� �s���Ă���"�l�ԃh�b�N��f"�ɂ͍s���܂���ł����B��N�̌��t������"�X�����̋��ꂪ����"����Ə��߂� �ꂽ���������͎܂���ł������A���̂Ƃ��뉽�̎��o�Ǐ���������C�ɉ߂������Ă������Ă���܂��B���́A�T2,3��e�j�X���y���݁A�Ƃ��Ă�����ȃs�A�m�ƏK�����y����ł��܂��B�ǂ����Ă���Ȃɉ���ł� �ʔ����낤�Ǝ����ł��s�v�c�ł��B����������K���J�n�����̂�"���̎]��":���E�����p�̕ҋȂ�I��ŁA ���̔��\��ʼn��t��ڎw���܂��B���\��͏�肭�Ȃ邽�߂̃��`�x�[�V�����ł��B

�E�̎ʐ^�͏H�̎���(�R�㉯�ǂɂ��� ���A���A���A���q�A���Y�ԁA���сA�j�[)�̈��: ���Y��(�I�~�i�G�V)

���̉Ԃ�������ɐA�������A���͖S���`�ꂪ�u���͏��Y�Ԃ͏L�����猙����v�Ƃ�����������B���͂��̎��A ���̂������ł��Ȃ������B�b��������A���̈Ӗ������������B��Ԃɂ��Ďb�������"�������������悤��" �L�����A�����ɖ����Ă����B����ŏ��Y�Ԃ̊������[�Ă�ꂽ�̂ł��낤��?

���݂Ȃւ��@�݂�ɂ�����́@�Ȃ����܂Ł@���Ƃǂނ����́@������������

�������� (�V�Í��a�̏W)

�������ʂƁ@�߂ɂ͂��₩�Ɂ@�݂��˂ǂ��@�����̂��Ƃɂ��@���ǂ납��ʂ�

�����q�s (�Í��a�̏W)

2020.8.30

�ɐ��R

9:45�ɉƂ��o�āA12:15�ɐ��R�X�J�C�e���X���ԏ�(�W��1260m)�ɒ������B�r���A�C�k���V���B�e���悤�� ���h�Ȗ]�������Y���\�����l�B�����S�l�����̂ɂ͋������B���ԏ�͂قږ��t�ŁA�R���i�Ђ̉e���͂Ȃ��A �ʏ�̓��킢�ł������B���͍��R�A���̎ʐ^���B�낤�ƒ���ւƑ����V����������čs�����B���Q��h�����߂̃t�F���X�����ʂ������̂��A�܂��r���ł͂��邪�A�����̍��R�A�����ς邱�Ƃ��o�����B �V�����ɓ��������Ńn�N�T���t�E���ɏo������B�T���V�i�V���E�}�̉Ԑ���(�E�̎ʐ^)�B�����g���m�A�C�u�L�g���J�u�g�A �V�I�K�}�L�N�A�A�L�m�L�����\�E�A�V���c�P�\�E�E�E�E�Ɗy���܂��Ă��������܂����B����(�W��1377m)��PA�Ŕ������I�j�M���� �T���h�C�b�`��H�ׂ��B�_�������Ȃ�ƌ��\���������������B15:00�X�J�C�e���X���ԏ���o����17:30�ޗǂ̎���ɋA�������B

2020.8.27

�R�͉z����

�������������Ă��܂���37�����z����l�ȓ��͂Ȃ��Ȃ�܂����B����8��18,19,25���̃e�j�X�X�N�[���͋x�݂܂����B �̗͂��������Ďc���ɔ�����"�N���̒m�b"�ł��B8��26���v���Ԃ�Ƀe�j�X�X�N�[���ɍs���Ă��܂����B���̓��� �ō��C����35���ł������A�i���g�J�����Ƀe�j�X���y���ނ��Ƃ��o���܂����B�����"���N�̉Ă͏��z����ꂽ�E�E�E" �ƁA�v���܂����B�����v���Ē�߂�ƁA�����Ԃ�"�H�̋C�z"���������܂��ˁB�E�̎ʐ^�̓c���K�l�j���W���B

���݂��ĂɁ@�܂����邠���́@�����Ȃ�@�Ȃт��ʂ������@���炵�Ƃ�������

�����@(�E��a�̏W)

2020.8.17

�ҏ��̉߂�����

�ޗǂ͘A�����V�Ėҏ��������Ă���B�����̍ō��C����37���ł���B���Ԃ͗�[�̌����Ă��镔�����Ă��Ă���B �������Ă��Ă��Ă��A���܂茩���Ƃ��Ȃ������͗ǂ��Ȃ��Ǝ����Ɍ����������Ă���B����A���Ȃ��]��ɂ������Ƃ� �Ȃ����D�����Ă���̂ŁA�����������p���Ă��鎆��(�ʋC���E������̗ǂ��A�������ɂ����K)�ŏo�����p���c ���v���[���g�����B�u����͉��K�B������~�����v�ƌ������B�ŁA�V�����̂��ė^���A������Ƃ����B�������Ă��ĉ������Ă��邩�Ƃ����ƁA�Ǐ��A�s�A�m�A�p�\�R���B���������������Ȃ�����(���ɂ͐�����) �������Ɖ߂����Ă���B

�[���A�������������Ȃ�����A�U���ɂł����A�����������ċA��B���̍��̕��ϕ�����5000���B�������Ȃ����A��� ���т������B�V�����[�̌�A�����̃p���c�E�V���c�ł��낮�B�[�H��A���y���Ȃ���"�K��":��������B���Ȃ��� �s�v�c�Ɩʔ����B

�E��̎ʐ^�̓g���G�\�E(�b��:�g���G�Ƃ͙̗l�ȉQ���͗l�A�ܕىԂł����ɉQ�����Ă���)�B

���܂̂��́@���ӂ��̂����Ɂ@�����͂�ā@���炷�݂킽��@���������̂͂�

��������@(�E��a�̏W)

2020.8.13

���~�x��

�ޗǂ�8��11���̍ō��C����37���ł������B�e�j�X�X�N�[����12�������T�Ԃ��x�݂ł���B����13:30-15:00�� �e�j�X�X�N�[���֍s�����B���Ԃ̊J�ƈ�͌��Ȃł������B����Ⴤ�o�C�Ǝv�������A�̒��������Ȃ����璆�~�� �邱�Ƃɂ��ăe�j�X�������B�����A�_���Ȃ��J���J���Ƃ�ł������B�i���g�J�����I�������B���N�̂��~�͌̋�:���֎s�ւ̕�Q��𒆎~�����̂ŁA�����Ɠޗǂɑ��Ăł���B��[�̌������������Ă��� ����Ɖ��K�����A�g�̂��݂�̂ŁA12���[��16:30����U���ɏo���B�܂������̂ɁA���厛�啧�a�O�̎Q���ɂ́A �ό��q�����l�������Ă����B�O�����b���ό��q�����Ȃ肢�āA���̓r�b�N�������B

8��13�������͈����"�Ƃ��Ă낤"�Ǝv���Ă�����A���z�̋���11:00�ɋ��Ȃ��u���͔M���ǂ��B���~�̔��������Ă��āI ���}���c�q�͔����邩�炷���s���āI���������X�g�͂���I�@�M���͉��V���Ńe�j�X�����Ă���̂�������v�I�v �ƁA�̂��܂�����B�d�����Ȃ����甃�����ɍs���A�A������V�����[�𗁂тāA�Ȍ�A��[�̌������������Ă����B ��������������A�e���Ŕ����Ă����\������l�ŐH�ׂ��B

�Ȃ�܂́@�݂˂̂������́@��������@����ɂ����݂́@�������������

�r�ݐl�m�炸 (���a�̏W)

2020.8.10

�R�̓�

�����́u�R�̓��v���Ƃ����̂ŁA��y�ɓo���"���P���E���o�P�x"�֍s�����Ƃɂ����B�}篎v�������̂ŁA 10:20�ɉƂ��o���B�r���A��F�ɔ_�Y���������Ńg�}�g�ƃL���E�����A��ꒃ���Ŋ`�̗t���i(�R�Z�b�g)�� �����A���P���̒��ԏ�ɒ�������13:50�ł������B���ԏ�͂قږ��t�B"�R���i�Ђł����Ă���H"�Ƃ̗\�z�� �O�ꂽ�B�����A���o�P�x�R����ڎw���ĕ������B14:20�r���̐���ŁA�g�}�g�ƃL���E���𐅂̒��ɕ��荞�B �����āA�`�̗t���i��H�ׂ��B�x�����H�ŋ����A�ƂĂ��������������B���̌�A�悭�₦���g�}�g�ƃL���E�� �ɉ���t���ĐH�ׂ��B������������������B15:00���o�P�x�R��(�W��1695m �E�̎ʐ^)�ɒ������B���ԏ�̕W���� 1570m������125m�����̓o��ł���B�_�̂��鐰�V�ŁA�����������������A�C�����̗ǂ��R�s�ł������B16:10���P���̒��ԏ���o���A18:50�ޗǂ̎���ɋA�������B

2020.8.8

�ҏ���

�ޗǂł��A�ō��C����35�����ҏ���������ė����B����ł��A��E�������ɂ�25���������̂ŁA ���͐Q��O�܂�(23:00��)�Q�����[���Ă����āA���ɏA�����ɗ�[����Ă���B8��4���@13:30����15:00�܂Ńe�j�X�������B���т������ɂȂ����B�����o�[�ɓ��Ȉオ����������̂ŁA ���͈��S���Ă��邪�A���̓��Ȉ�ɂ́u����҂��~�}�Ԃʼn^�ꂽ��݂��Ƃ��Ȃ�����ˁI�v�ƒ��� �����Ă������B

8��5���@11:00����12:30�܂Ńe�j�X�������B����������"�O�����v�������̂�����E�E�E"�ƁA���V���� �e�j�X�������B�ƂɋA���āA���H��A���Q�������B

8��6���@�Ƃ̒�ł������p�̉Ԃ��A11:00�ɎԂŕ�Q��ɍs�����B��Q��A��a�S�R�̃C�^���A�����X�g������ �s���A�����`�Z�b�g(�T���_�A�s�U�A�X�p�Q�b�e�B�A�R�[�q�[)��H�ׂ��B�L���Ŕ����������X�ł���̂ŁA �ʏ�Ȃ疞�ȏ�ԂȂ̂ɁA�q�͎��Ƌ��Ȃ̑��ɂ͂Q�������ł������B�R���i�Ђ̉e���͐����B

8��7���@����̋��̉Ƃ��p���ł���]�킩��d�b������u���N�̂��~�ɂ͖K����T���Ăق����E�E�E�v�ƁB ���̐��Ƃ��p���ł��鎟��ɓd�b������u���̍s���Ă��鍂�Z�̐��k���ŋ߃R���i�Ɋ��������̂ŁA�F�� �_�o���ɂȂ��Ă���v�Ƃ̂��Ƃł������B�E�E�E�Łu���N�̂��~�͋A�Ȃ����Ȃ��v���Ƃɂ����B

8��8�� ���@���ɐA���Ă�����n�X�̍����q���傫���Ȃ��Ă��āA�������Ă��郁�_�J�̐����悪�����Ȃ��Ă����B ����ŁA���̃��_�J���A������̑傫�Ȕ��Ɉڂ���Ƃ������B���N���܂ꂽ���_�J����R(100�C�ȏ�)�����B ���̃��_�J�̂����ŁA���@���Ƀ{�E�t���͂��Ȃ��B

2020.8.2

�~�J����

8���ɂȂ��đQ���~�J�����錾���o�܂����B�~�J�̂����ŁA�ʏ�ł�����7�����{��������߂������Ƃ��o���܂����B �ł��A�_�Y���͕s��̗l�ł��ˁB����8��2��11:00����e�j�X�X�N�[����12:30�܂Ńe�j�X�����܂����B���̍s���Ă���e�j�X�X�N�[���̓I�[�v���R�[�g�� �J���J���Ƃ�̒��ł̃e�j�X�ł����B����p?�Ɉ��݂Ȃ���A�M���ǂɋC��t���Ă��܂��B�ł��A�I�������"���A������ �����ɏI�����"�Ǝv���܂��B�ƂɋA���āA�E�F�A����A���H��ۂ�A���̌�ꎞ�Ԃقǒ��Q�����܂����B���̌�A �M���������ƁA�Q�����C���o�Ă��܂����B

2020.7.30

�u���[�x���[

���N���肢���Ă����F�ɒ��̔_�Ƃ���d�b���������u�Q������Ԃ��łāA�u���[�x���[�̎��n���o���܂����v�ƁB ����5kg�����肢���āA���̔_�Ƃ܂Ŏ��ɍs�����B5kg�͎��n���邾���ő�ςł���B�_�Ƃ̕��Ɋ��ӁE���ӂł���B�ƂɋA���đ����W������������B���̐��ʂ��A�E�̎ʐ^�ł���B����ň�N�Ԗ����A���[�O���g�ƈꏏ�ɖ��키���Ƃ��o����B

�䂪�Ƃ̒�ɂ��u���[�x���[�̖��A���Ă��邪�A������͓E�܂�ŐH�ׂ�B�����āA�����͏����̉a�ƂȂ�B

2020.7.20

�����y�{��E����

���N�ɂȂ��āA�Γ��ɂ��ċL���Ă���(4.9, 4.18, 5.10)�B �Γ��Ɋւ��ẮA�ߍ]�̈��牤�R�Γ��� (�����傩��������@�����ǂ���)�ɂ�����{�ŌÂ̐Γ�:���牤���������킯�ɂ͂����܂���B�R���i�Ђ͑��傷��C�z�ł��邪�A�Ԃōs���Ηǂ����낤�Əo�����čs�����B�܊p������A�����V�c�䂩��̒n�A ���m���Ջ߂��̃��X�g�����Œ��H��ۂ�A�a������M�y�ւƓV������̌Ó���ʂ�A�����y�{��֍s�����B ���m���c���ł����������V�c���A�����y�ɗ��{�����A����ɑ啧�������͂��߂����@�Ղ炵���A���т̒��� ��R�̑b���������B�����A�u���A�m���A���@���̑b�����������A�ޗǂ̓��厛�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��A������܂� �Ƃ������̂ŁA�n���̍������ՂƂ����������ł������B

���ɁA�����A�������o�āA���牤�R�Γ����ɍs�����B158�i�Ƃ��������K�i��o��l�߂�ƁA��R�̑ۂނ����ܗ֓��̐^�� ���P����Ɍ������ꂽ���{�ŌÂ̐Γ�:���牤��(�E�̎ʐ^�A����7.5m�A����̑��ւ͌��H)���������B�A���l�̐H�̎� �ɂ����̂ł��낤�A�؍��̕}�]�ɂ����ю�(�S�ό���̎��@�A���̃z�[���y�[�W:��̉Ԃ̎ʐ^�W:�؍��@�Q��)��� �����Γ���A�z������A���h�Ŕ������Γ��ł������B�����̎R��ɂ́A��R�̌ܗ֓��Ε����������B�K�i�������āA �{���ɂ��Q�肵����A���_�������H�A���ޘa����ʂ�A17:30�ޗǂ̎���ɋA�������B �@�@�@

2020.7.13

�G��

�~�J�̖���?�̍��J������A�A���J���~���Ă��܂��B���̔~�J��������Ɩ{�i�I�ȉĂɂȂ�A�����ɎQ����X �ƂȂ邾�낤����A�J�ŊO������̂͑�ςł����A���̗������ɂ͊��ӂł���B����2016�N6��16���ɍ��ŒŊԔw���j�A�ǂ��~�}�Ԃœ��@���A7��4���ɑމ@�����B��p���邱�Ƃ����� ���Ŏ�����(�ڍׂȌo�߂͂��̍��̃u���O�ɋL�ڂ��Ă���܂�)�B���ꂩ�疞4�N���o�߂����B���������Ǝv���B �ȑO�͓x�X�M�b�N�������N�����Ă������A���������܂ł̂Ƃ��딭�ǂ��Ă��Ȃ��B�{���ɁA�{���ɁA���肪���� ���Ƃł���B����!����!�ł���B

���N�t�ɎĂ����l�ԃh�b�N�ł̌��f�́A���N�̓R���i�Ђ̔����ŁA�a�@�ɋߊ�肽���Ȃ��ĎĂ��Ȃ��B

��N�̐l�ԃh�b�N�Łu���t�������X������̋��ꂪ���邩�����ɂ��MRI��������������v�ƌ���ꂽ��

���͎Ȃ������B�����̂Ƃ���A���̎��o�Ǐ�����������Ă��܂��B�̒����ǂ��A�g�̂Œɂ��Ƃ�����Ȃ��A

�T2��̃e�j�X���y����ł��܂��B����Ȓ��q�̗ǂ��̂́A�����͑����Ȃ��ł��傤���A���肪�������ƂŁA

���ӁE���ӂł���܂��B

���N�t�ɎĂ����l�ԃh�b�N�ł̌��f�́A���N�̓R���i�Ђ̔����ŁA�a�@�ɋߊ�肽���Ȃ��ĎĂ��Ȃ��B

��N�̐l�ԃh�b�N�Łu���t�������X������̋��ꂪ���邩�����ɂ��MRI��������������v�ƌ���ꂽ��

���͎Ȃ������B�����̂Ƃ���A���̎��o�Ǐ�����������Ă��܂��B�̒����ǂ��A�g�̂Œɂ��Ƃ�����Ȃ��A

�T2��̃e�j�X���y����ł��܂��B����Ȓ��q�̗ǂ��̂́A�����͑����Ȃ��ł��傤���A���肪�������ƂŁA

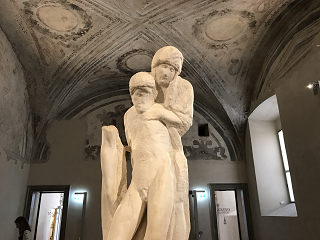

���ӁE���ӂł���܂��B���̃R���i�Ђƒ��J�ŊO�ɏo��@����Ȃ��Ȃ����B����Ȏ���"�{��ǂ�"����ԗ����������A�S�₷�炮�B �蓖���莟��ɁA�F�X�Ȗ{���߂����Ă��āA�������ʐ^�ɏ��荇�����B���܂�悭�m���Ă��Ȃ��Ǝv���̂ŁA ���쌠�@�ɂ͈ᔽ���邾�낤���A���̎ʐ^�̎ʐ^���B���āA������ʼnE�Ɏ������Ă��������B �o�T��"�J���[��Ô��ꎭ�W�ޗ�(�W����)"�A�ʐ^�͓��]�g����ɂ����̂ł���B ���̎ʐ^�́A2011�N��90�˂ŖS���Ȃ���45���@�؎���Ջv�����Ƃ���̎Ⴋ���̎p�ł���B

�@�؎��{���\��ʊω����r��Ô���̉�

�@�@�@�ӂ��͂�̂��ق��������������݂Ɂ@���Ђ݂邲�Ƃ������������т�

2020.7.6

���̗ւ�����

�R���i�Ђ̉e���ŁA���̒��Ȃ�ƂȂ��Â��B�ł��A�w�Z���ĊJ����āA���������邭�Ȃ��Ă������Ƃ��F����肾�B �O�ւ̑�_�_�Ђł́A���̎����ɔq�a�O�ɎO�̊��̗ւ��݂����܂��B��_�_�Ђ̖��Ђł��闦��_�Ђ̑O��ʂ����� �q�a�̑O�Ɋ��̗�(�E�̎ʐ^)������܂����B�����āA���ӏ����Ɂu���̗ւ̂������: �q�a�Ɍ������Ċ��̗ւ�������A�E�։���Đ��ʂցA �ēx���̗ւ�������A���։���čēx���ʂցA�Ō�͔q�a�����ɒ��i���Ă��Q�������v�B���̂Ƃ��u"�݂Ȃ��̂Ȃ����̂͂炦����ЂƂ́@ ���Ƃ��̂��̂��@�̂ԂƂ��ӂȂ�"�ƌ�������ł��������v�Ƃ������B�ޗǂ̊X������ƁA�ȑO�̓}�X�N�����Ă��Ȃ��̂�"�N���̊�łȒj"�݂̂ł��������A��҂ł��}�X�N�𒅗p���Ă��Ȃ��̂��`���z�� �łĂ����B�ł��A8�����x�̐l�̓}�X�N�𒅗p���Ă���B�X�[�p�[�}�[�P�b�g�֍s���A���p��100%�ɋ߂��B���͎U���̓r���ŁA���̓����� �J�قƂȂ����ޗǍ��������ق́u��݂����鐳�q�@�@�Č��͑��ɂ݂�V���̋Z�v�W�ɓ��ꂵ���B�W���Ɂu�}�X�N�𒅗p���Ă��������v �ƒ��ӂ���Ă��܂����B

�䂫���Ł@��܂����炵�@�قƂƂ����@���܂ЂƂ����́@�����܂ق�����

�������@(�E��a�̏W)

2020.6.27

�̈�(�R�m�N��)�E�E�E����

�藎�Ƃ����I�I�X�Y���o�`�̑��ɂ́A�b���a���Q�����Ă������E�E�E����������Ȃ����B���͂��̑����E���� ���ĕ����̒u���ɂ����B���āA����̑����������B�T���V���E�̖ɓo�����B������n�߂āA�܂�����A�т����肵���B�̎}�ɑ̂� �ۂ߂��ւ������B����o�������т������Ă������Ȑg�\�����B���͎ւ͋��B���x�����̎}�����Ő藎�Ƃ����B �߂܂��l�Ƃ������f�����������֓����Č�����Ȃ������B�C����蒼���āA�T���V���E�̙�����I������A ���Ȃ��u���~�W�̖������������!�v�ƌ������B�����̒��a��20cm���B�V�̂ɂ͑�ςȍ�Ƃł������B ��|�������d���ĉ^�ׂȂ��B���ǁA����ɐ蕪�����B�u����ɂȂ����獂�����͐�Ȃ�����A���̂����� �����Ƃ����藎�Ƃ����v�Ƃ������ƂɂȂ�A���`�A�}�L�̓V�ӂ�藎�Ƃ����B���������Ă��āu�g�~�� �����Ȃ�Ȃ��̂�����A�v�����ę��肵�悤�v�Ƃ������ƂɂȂ�A�����}��藎�Ƃ����B���āA��n������ρB �藎�Ƃ����}���^��ŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�R�₷�킯�ɂ����Ȃ��̂ő�ςł���B

�u����͐A�؉�����ɗ���v�Ƃ����ƁA�u���ɑ厖�Ȗ쑐�������ς��A���Ă���̂ɁA�����ƊĎ�����킯�ɂ����Ȃ��B �M���ł��A�����ƋC��t���Ă�!�v���B�Ƃ�����A�����I���B��������Ԗ��邭�Ȃ����B�߂ł����߂ł����B

2020.6.15

�̈�

�~�J�ɓ����āA�䂪�Ƃ̒�̖�������A�̈�(�R�m�N��:�����Ă��̉����Â��Ȃ邱��)��ԂȂ����B ����ŁA�~�J�̐���ԂƂȂ��������A��̙�����͂��߂��B�L�����N�Z�C�A�J�C�d�J�C�u�L�A���N�����A�t�W�A �X�I�E�̏��ə��肵�A�T���V���E�ւƂ����B�������肪�i�Ƃ���ŁA���̓I�I�X�Y���o�`�̑����ɂ݂� ���ɂ���̂ɋC���t�����B�����������������A�}���Ɛ藎�Ƃ����Ƃɂ����B�藎�Ƃ����u�ԁA���C�̃I�I�X �Y���o�`���o�Ă����B���͈�ڎU�ɓ������B�h����邱�Ƃ����������B����͒��~���A�Ƃ̒��Ō��Ă����B ���C���ӂ���щ���Ă����B�E�E�E�ř���̑����́A����E�E�E�Ƃ����B�킪��ǂ́@�����˂�͂���@�ւ����@�Ȃ��ɂ���Ɓ@�݂�邤�̂͂�

���@�� (�E��a�̏W)

2020.6.7

�ꔑ����̗�

���͍ŋ߂R�����قǁA�R���i�Ђɂ�鎩�l�����ŁA�����������X�g�����ł̐H���������A�Ƃł̗������}���l���� ���āA�������������������H�ׂ����Ȃ����B���l�ʼnc�Ƃ𒆎~���Ă����h���A�ĊJ���͂��߂Ă���B���̎����� �T�T�����̍炭���ł���B�����ŁA���ɐ��t�H���X�g�s�A�ɐq�˂���6��1������c�Ƃ��Ă���Ƃ̂��ƂŁA6��6�� �̏h����\���B6��6��10:00�ɎԂʼnƂ��o���B�r���A�э����̂��H������"���܂��̎p�����ƓS�Ί���"�����B���̂��X�A�ȑO �ɂ����x���K�ꂽ���A�R���ɂ���̂ɂƂĂ������������̂��C�ɓ���̓X�ł���B���̌�A�R�Ԃ̋������ɓ������B ���N�O�ɓ��[�ɐ����Ă���T�T�����������Ďʐ^���B���Ă�����A�_�Ƃ̕����u�����Ƒ�R�����Ă��鏊������܂��v �Ƌ����ĉ����������֍s�����B�`���b�g�������ȂƎv�������A��R�̃T�T�������炢�Ă����B�������C�i�̂���Ԃ͌����� �������B

14:00���ɐ��t�H���X�g�s�A�Ƀ`�F�b�N�C���B�����x�e������A���ӂ��U���B�X�̒��ɓ���ƒ�(1.5cm���̍���)�� �܂Ƃ����ĕ������B���X�ɏh�ɋA��A����Ŋ��𗬂�����A18:00����[�H�B�{�i�I�ȃt�����`�̃t���R�[�X�� �ƂĂ��������������B6��7��7:00�N���B8:00���H�B������������������B9:15�`�F�b�N�A�E�g�B��䒬���o�ɎԂ��߁A �쉈���̓�������āA�]�J����\�c�ւƕ����čs�����B�r���A�Ԃ͏I���Ă������A�C���J�K�~�̑�Q�����������B �������������Ԃ��āA11:30��䒬���o���o���A�O���Ɋ�����э����̂��H������"�����"��H�ׁA15:00�ޗǂ̎���ɋA�������B

2020.6.3

�~�̖̙���

���̉Ƃ̒�ɂ͊��̍����ł̒��a��30cm���̔~�̑������B���̖ɂȂ�~�͑嗱�ŁA�~�����ɂ���Ə_�炩���Ė����ǂ��B �Ƃ��낪�A���̔~�̖A�ǂ������C�������B�����̎}���͂�}�ɂȂ�A�~�̎����S����10�قǂ����Ȃ��Ă��Ȃ��B �V���ׂ̈����m��Ȃ����ǁA���Ƃ����Č��C�ɂ������B����ŁA�͂ꂩ�������}��藎�Ƃ��A�s�v�Ȏ}�̏d�Ȃ������ ����������B�傫�ȖȂ̂ř������ςȍ�Ƃ��B����������āA���Ƃ��I�������B��͍����ɔ엿�������Ղ�T���āA ���C�ɂȂ��Ă���邱�Ƃ�҂���ł���B��ɂ͍��A��R�̉Ԃ��炢�Ă���B���̂����̈�A�N�K�C�\�E�̎ʐ^���E�Ɏ����B

2020.5.25

�䂷�炤�߃W����

���N���䂷�炤��(�R�����~)�̎�����R�Ȃ����B�Ԃ��n���Ă����̂ł��̎���E�B13������17���܂� ��₵�āA��8kg���̎������n�����B�W���������ɂ́A�悸�A������o���˂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ��ςȍ�Ƃł���B���w�Œׂ��Ď�� ���o���B5���ԗ]�����āA5kg�̉ʓ��E�`���A����Ƀ�����3�̂��ڂ�`��2kg�̃O���j���[���������� ��ŁA30�����������Ȃ���ς��B

�o�����W����(�V���b�v?)��r�ɋl�߂Ė������B���̖c��ȋΘJ�̂��܂��̂��E�̎ʐ^�ł���B

���̃W�����A�Ƃ��Ă����������B���̓g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂ�B�������ꂽ��i�Ȗ��ŁA�Ƃ��Ă����������B ���ꂾ������ƁA��N�ԁA���������������Ƃ��o����B��ςȍ�Ƃł��������A��������ė]�肪����B

2020.5.19

�����

�q���̓������H�ׂĂ�����A�����̉������Ԗڂ̎��̂��Ԃ������Ƃꂽ�B����҂���ɓd�b������u�ɂ��Ȃ��Ȃ�A 11��11���ɗ��Ă��������v�Ƃ̂��Ƃł������B11���Ɏ��Ȉ�@�ɍs������A�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19)�����\�h�� �ׂ��u�̉��𑪂��ĉ������B37���ȏ�Ȃ�f�Â��f��v�Ƒ̉��v��n���ꂽ�B36.4����OK�B�f�Ă�����������u�y�䂪 ���������ɂȂ��Ă��邩��t���ւ��܂��傤�v�ƌ���ꂽ�B����19���ɍs������u�ی��͌�����4,4000�~������܂����A�_�炩���ގ��ł���������ǂ��Ǝv���܂��B�@���ł����v �ƌ���ꂽ�B"�������������Ɗ��Ⴂ���Ă���E�E�E"�Ǝv�������A�M���ł���r�̗ǂ�����҂���Ȃ̂�OK�����B

���̎���҂���ɊX������Ă��Ă��������B�������A����ƁA����҂���u������������B���Z���̗l�ȕ����Ȃ̂ŁE�E�E �C���t�������炵�܂����v�ƁB

���͂ÂȂ��@���݂Ȃт��͂Ɂ@�����݂��ā@���܂₿����@��܂Ԃ��̂͂�

�������@(�V�Í��a�̏W)

2020.5.10

���̐X

�ޗǎ��ӂ̓c�ɂł́A���͓c�A���̐^������ŁA���Ȃǂ��̂�т�U�����Ă���Ɖ������\����Ȃ��C������B �����ŁA����͊C��660m�̎R���ɂ���"���̐X"�֍s�����Ƃɂ����B�Ԃœޗǎs���J���܂ōs���A���H�킫�̖؉A �ɎԂ��߁A�ׂ��R����o���čs�����B�r������"�M����"��Ԃ̏������������A�V�̔��������[�g�ł������B �W����200m,���s����2km����"���̐X"�ɒ������B�����ɂ́A����̏�ɓ��g�A���̏�ɘZ�d�̊}���d�˂�ꂽ �Α���(�E�̎ʐ^)���������B�߂��ɂ����������W�ɂ��Ɓu�Ύ��͏t����(��̋ÊD��)�ŁA�����j�����r���������A ���ӂɎU�������f�Ђ���A���̓��͓�d��d�̏�Ɍ��Z�p�\�O�d���ƔF�߂���B�䂪�������̐Α����̒��ł� ���オ�Â�(�ޗǎ���A��d�E���g�ɂ͘@�ؕ��Ȃǂ̌Î��������c���Ă���)�A�`����@�����ɗޗ�̂Ȃ��M�d�Ȃ��́v �Ƃ������B2020.5.5

�ً}���Ԑ錾����

���{�͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾���܌����܂ʼn�������Ƃ����B�E�C���X�̕������߂� ���s�������A�}���ׂ����Ƃ�"���N�`���Ǝ��Ö�̊J��"�ł���B���E�e���̋��͂���Ǝv���B���{�̐��Ɖ�c�́A �����̐��������E����d��ȔC����S���Ă���̂��A�V�b�J�����Ă����Ȃ��Ă͍���B������ł��邱�Ƃ��v���A�w�Z�́A�\���ȑ�(�Z��ő̉��𑪂�A�M�̂���q�͋A����铙�A��p�̎�@���Q�l�ɂȂ�B) �����čĊJ������ǂ��Ǝv���B����ł��A���a���邱�Ƃ͂��邾�낤��"���̓s�x�őP�̍���u����"�E�E�E�ŗǂ��Ǝv���B

���͉^�����Ȃ��Ƒ̗͂������邵�C�����ǂ��Ȃ��B����ŁA�������ƎU���ɍs�����A�������ɂ��s���B"�A�x���͓ޗnj����ɂ� �s���Ȃ�"�ƌ��߂Ă������A�l�e�����Ȃ��̂ŁA�U���ɍs�����B�W���M���O�⎩�]�Ԃ̐l���������������ȁB

�Ԃœc�ɁE�R�ԕ��֏o�����čs���āA�Ԃ��߂ĕ����B����A�Ƃ���Ԃ�20���قǂōs���鐾���т֍s������A�������ꂽ�c��� �����ŕ����A�̕��������͎G���E����������ʂ�Ȃ��Ȃ��Ă����̂ɂ͋������B�c��ڂœc�A�������Ă���l�͎��Ɠ��N�� �̗l���B���̐�A�_�n�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��S�z�ł���B

�䂪�Ƃ̃X�Y�����͉Ԑ���ł���B����ŁA�f�R�̃X�Y�����Q���n���ςɍs�����B�Ƃ��낪�A�܂��肪�o������ʼnԂ� �F���ł������B�c�A�������Ă�����v�Ȃ��u�����̉��{���������ł��v�Ƌ����Ă����������B

�E�̎ʐ^�́A�䂪�Ƃ̒납��E��ł��Ě�ɑ}�����X�Y�����B

2020.4.30

��t

�������l�����I���B�ً}���Ԑ錾�͈ꃖ�������Ƃ̂��ƁB�����͌˘f���Ă��܂��B��t�̔������G�߂ɂȂ�܂����ˁB���厛�啧�a�ɍs���Ă��܂����B�q�ϋ֎~�ő啧�a�̔��͕܂��Ă��܂������A ���i�͕����Ă��钆�傪�����Ă���A����10m�����邱�Ƃ��o���܂����B�ʏ�͂Ƃ����Ă��鐳�ʓ��j�� �i����͂Ӂj���̊ϑ������J����Ă���A�啧�����̂����q���邱�Ƃ��o�����B���傩��啧�a�E��������� �ʐ^���E�Ɏ����܂��B����̒d��Ɏ����̂�т�ƍ����Ă��܂����B�ό��q�͂���ق���x�ł������ƎU���� �邱�Ƃ��o���܂����B

�ޗǎs���̂��X��"�앙(�{��)"���������̂ŁA���邾��(2.5kg)������߂āA�ώς����܂����B������������āA "�g�������͂�"��"�앙�̒ώ�"��������Ό�y���E��y���B

�����Ђ��Â�@�Ƃ��͂̂�܂́@���͂��@���͂˂�������@���Ђ������̂�

���啶 (�Í��a�̏W)

2020.4.23

�e�j�X

�����s���Ă���e�j�X�X�N�[���͌����V�c�˂ɗאڂ��Ă���A���j�I���v�n��Ō��z�K�����������A ���O�R�[�g�����ł���B���R�Ɍb�܂ꂽ���ŁA�E�O�C�X�A�L�W�A�I�I�^�J�A�z�g�g�M�X���X�̖쒹 ���q�ς��邱�Ƃ��o����B���O�R�[�g�����Ȃ̂œ��Ă����C�ɂ���l�ɂ͌h�������̂������o�[�� ���Ȃ��B21��13:30-15:00�̃e�j�X�X�N�[���ɍs�����B�����o�[�̓R�[�`�������7�l�B�����o�[�ɂ͈�t�������B

22��11:00-12:30�̃e�j�X�X�N�[���ɍs�����B�����o�[�̓R�[�`�������8�l�B

���B�̃R�[�g�ׂ̗ł́A���w�����e�j�X�����Ă����B�ƂĂ����C�ŁA�͈�t�ł������Ă���p�͌��Ă��Ă� �C�����ǂ��B���w�Z��w�N�Ǝv����q���B���A���C�̗ǂ��R�[�`�̐��ɗ�܂���āA�e�j�X�����Ă����B �w�Z���x�݂ɂȂ��ĉƂ��Ă��Ă���ł͂��܂�Ȃ����낤�B����͂ƂĂ��ǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B

�Ƃ���Łu"�ً}���Ԑ錾"���ŁA�s�ސT�ł͂Ȃ����E�E�E�v�ƌ���ꂻ���ł����A�����̐V����ǂނ� "�O�o���l�����������ƂŁA�^���s������^���w���X�ւ̉e�����w�E����Ă���B�W���M���O��U�����͂��߁A �����ɋC��t���Ȃ���̉^��(���O�̃e�j�X�A�S���t)�͔F�߂��Ă���B"�Ə����Ă������B

�Ƃ̒��ɂ��鎞�Ԃ������Ȃ����̂ŁA�����ł������̒��𖾂邭���傤�ƁA��̃A�P�r�A���N�����A �V���N�i�Q�A�I�_�}�L�A�T�N���\�E������Ă��Đ������B�E�̎ʐ^�͈�֑��A��֑��A�n���I�R�V�A���ߑ��A �C�J���\�E���B

2020.4.20

�D�G��

�������Ȃ��A�������Ȃ�"�D�G��"�ɂȂ�܂����B19���A���͒g�[�������܂��A�G�A�R���̑|�������܂����B �v���Ԃ�̑|���Ȃ̂Ńt�B���^�[�ɂ̓S�~�������ς����܂��Ă��܂����B�Ƃ��イ�̃G�A�R��5��̑|�����I������ ���Ă��܂����B�����C�g�̂ɂȂ������̂��B���̌�A�U���ɏo���B�I���Ǝv�����B�O�ɂ���l�������B���厛�啧�a���A���A�ᑐ�R�R�[�ƕ����čs�����B �e�q�A�ꂪ���\�����B�Ƃ��Ă��Ă��肢�Ďq�����ދ����Ă��܂������炾�낤���B�ᑐ�R�ɓo���Ă���l�����Ȃ肢���B �ł��A�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19)�����̊댯��������l��"�l�̖��x"�ł͖����B�����S���������B �t����Ђ̓��͍炫�n�߂ł������B�䂪�Ƃ̓��͖��J(�E�̎ʐ^)�ł���̂ɁE�E�E�B��Ζ�ł͎����������Ƒ���H�ׂĂ����B �ό��q�����Ȃ��̂�"������ׂ�"���Ⴆ�Ȃ��ĕ����Ă���l�ł������B�t����Ј�̒������o�āA�������֍s�����B �������͑S�Ă̌����̔���߂Ă����B�q�a�̑O�̘k����@���R���O���A�ނ��ЂÂ��Ă������B �O��ʂ͑����̏��X���V���b�^�[�����낵�Ă���"�ً}���Ԑ錾"�̌��ʂ��o�Ă����B���������A���̃s�A�m�X�N�[���� 5��6���܂ŋx�Z�ƂȂ����B

20���@�ߌ㎩����o�āA���厛�啧�a���A���A�t���쉀�n�A�ޗǍ��������فA�������A�����_�ЁA�ޗǏ��q��O���o�� ����ɋA�����B����8500�B�l�e�͑a��ł������B19���̐l�o�͓��j�����������炾�낤�B����A�x�ɂ͓ޗnj����ɂ͍s���Ȃ� ���Ƃɂ��傤�B

�����̂���Ɂ@���������ɂقӁ@�ӂ��Ȃ݂��@�������Ă䂩�ށ@�݂ʂЂƂ̂���

�`�{�l���@(�E��a�̏W)

2020.4.18

�ً}���Ԑ錾

4��7���A7�s���{���ɋً}���Ԑ錾���o�����Ɠ��厛�ł��ό��q�͌��ς��A����O�ł����l�������Ȃ������B �����ޗǂ̃p�`���R�X�͑�ォ��̋q�ň�t�Ƃ����̂ō��������Ƃ��Ǝv���Ă�����A4��17���ɑS���ɋً}�� �Ԑ錾���o����āA�ޗǎs���͐l�ʂ肪��w���Ȃ��Ȃ����B�p�`���R�X�͂܂��J�X���Ă��邪�A�w�O�̓X�� �K���K���ł������B�l�e�̏��Ȃ��Ȃ����������A���͎U������B���8000����ڕW�ɂ��āE�E�E�B�X�֔����� �ɂ��s���B���Ȃ́u���͊������Ă��ǂ�������A���ɂ��邩��l���݂ɂ͍s���Ȃ��łق����B���� ����ł��ǂ�������A���͂܂����ɂ����Ȃ��B�v�ƌ����B����ɂ͕Ԃ����t�������B�䂪�Ƃ���3000���قǂŔʎ�ɍs����B�ʎ�͔���ɑn������A�V������ɕ��鋞�̋S�����삷�鎛�ƂȂ�A �ʎ�o�̊w�⎛�Ƃ��ĉh�����B�����ɂ͊��q����̓��厛�Č��Ŋ����v�l�H:�ɍs���i�����傤�܂j�̎�ɂȂ� �\�O�d�Γ�(�E�̎ʐ^:����12.6m)������B��d�̏�̓��g�ɂ͌����l����(������k�ɖ�t�A����ɁA�߉ށA���ӁA�̌����S��)�� ��������Ă��܂��B���łɁE�E�E�������̌d���̏��w�̓����ɐ݂���ꂽ�{��d�ɂ́A ���ɖ�t�O�����i������F�E��t�@���E������F�j�A���Ɉ���ɎO�����i������F�E����ɔ@���E�ω���F�j�A ��Ɏ߉ގO�����i������F�E�߉ޔ@���E�����F�j�A�k�ɖ��ӎO�����i�喭����F�E���Ӕ@���E�@���ѕ�F�j �����u����Ă��܂��E�E�E���N�O���J���ꂽ�ۂɎ��͔q�ς����Ă����������B

�ʎ��13���ɍs�����Ƃ��͎Q�q�q�͎������ł������B16���ɃJ�����������čs������Q�q�q��3�l�ł������B

2020.4.12

�R���i�E�C���X��

���{�ł��V�^�R���i�E�C���X(Covid-19)�̊������i�݁A"�ً}���Ԑ錾"���o���ꂽ�B����� �I�[�o�[�V���[�g(�����I�Ȋ��҂̑���)���o���邾���ɂ₩�ɂ���ׂ̕���ł���B�����I�Ȋ��҂̑��傪 �N����ƁA��Õ���(��É\�Ȋ��Ґ��ȏ�Ɋ��Ґ�������)���Ă��܂��̂ŁA���������邽�߂̕���ł���B5��6�����ɂ��̑��������܂�킯�łȂ��A�����Ґ���������葝�債�Ă������Ƃ������B�������Ď����Ă����l�� �R�̂��o����B���������͂قƂ�ǂ��ĂȂ�����A���\����Ă��銴���Ґ����͂邩�ɏ���l���������A������ �R�̂������Ă������Ƃ����҂����B5��6�����ɂȂ�ƁA�R�̂��������l�����Ȃ�ɂȂ邱�Ƃ����҂ł���B�E�E�E�ŁA ���̍��A�R�̌����𑽂��̐l�ɍs���A�R�̂��������l���瓭���ĖႤ�B������7�����x���R�̂���������A���̑����� �����Ɍ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

���́A����ɑς�����̗́E���͂����邩���Ǝv���B���̂܂܉Ƃ��Ă��Ă��āA�����ԑς�����ł��傤���H�@ ���E���ɍL�����Ă��邾���ɁA���W�r�㍑�ł͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H

����"�D�ꂽ���Ö�Ɗ�����h�����N�`��"�̔����E�J�����ɂ߂ďd�v���Ǝv���܂��B�����Ă����"�o����"�Ǝv���܂��B �ً}�Ɋ��������Ȃ���Ȃ�܂���B"�}�X�N�̔z�z"�Ȃǂɂ������g�����A"�D�ꂽ���Ö�Ɗ�����h�����N�`���� �����E�J��"�ɐl�ށE�����𒍓����ׂ����ƍl���܂��B���ꂱ��"�ً}����"�ł��B

(�lj�:Good News)�@4��13��16:24��BBC News �ɂ��� Sarah Gilbert����(a professor of vaccinology at Oxford University) �́@�u�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���̗Տ��������܂��Ȃ��J�n����B���̌�A��ʐ��Y���J�n���A9���ɂ͈�ʑ�O�� �g����悤�ɂȂ邾�낤�B�v�ƌ���������ł���B���E���ő����̌����E�J�����s���Ă��邱�ƂƎv���܂��B ���҂��܂��傤�B

2020.4.10

�����P���Ǝ̉���

�����P���Ǝ�3��18���Ɂu�R���i�E�C���X��ɂ��āA�����ɗ����Ƌ��͂����߂鉉���v(�S���̓��{���� https://www.mikako-deutschservice.com/post/�@�Q��)�����܂����B�����ւ̐����Ő^���ȌĂт����́A�����̐l �Ɋ�����^���A�[����������̂ł����B���̒��Ɂu���E���Ō����Ɍ������i�߂��Ă��܂����A�R���i�E�C���X�ɑ��鎡�Ö@�����N�`�����܂�����܂���B ���̏���������A�B��ł��邱�Ƃ́A�E�C���X�̊g�U�X�s�[�h���ɘa���A�������ɂ킽���Ĉ������� ���ƂŎ��Ԃ��҂����Ƃł��B�����҂��N�X���ƃ��N�`�����J�����邽�߂̎��Ԃł��B�܂��A���ǂ����l�� �ł������x�X�g�ȏ����Ŏ��Â�����悤�ɂ��邽�߂̎��Ԃł�����܂��B�v�Ƃ����i��������܂��B "�N�X���ƃ��N�`�����J��"�̂P�����������Ƃ��I�I�I

2020.4.9

�ߊ|��

����r�̓��ɔ�������d�Γ��������Ă��܂��B��d�̏�̓��g�ɂ͎l����(������k�ɖ�t�A�߉ށA����ɁA ���ӂ̌����S��)����������Ă��܂��B���̋߂���"���ʂ�����"�̐Δ肪����A���͉萶��������̐V�� �̔�������������܂��B���ɂ�����́A�������̌d����w�i�ɂ��āA�������Ƃ����C���ɂ��Ă���܂��B �ߊ|���̗R���́A��̒����̐�����߂��я�����������ۂɈ߂���Ɋ|�������Ƃɂ��悤�ŁA����r �̐��ɂ͍я��_�Ђ�����܂��B�����€�́@���Ƃ�肩����@�͂邵�������@�݂���Ă͂Ȃ́@�ق���тɂ���

�I�єV (�Í��a�̏W)

2020.4.5

��

�v���Ԃ��������ƁA���ߑO�A�ԂʼnƂ��o���B���x���̋߂��ɍŋ߃I�[�u���������X�g������ ���H��ۂ낤�Ɠ��X�����B�ē�����ăe�[�u���ɍ����āu�V�}�b�^�v�Ǝv�����B�قږ��Ȃō��G���Ă����B �u��ԑ����ł���͉̂��ł����v�Ɛq�˂���u�J���[���C�X�v�B����𒍕����A���X�ɑގU�����B�Ε���ł͎q���A��̐l�������������A�������͋Ă����B�����ŁA�Ê~�u�֍s�����B���ԏ�� ���Ԃł��������A�������̂Ń��b�L�[�B�V�̔������U���H��o���čs�����B�R�o�m�~�c�o�c�c�W ���������炢�Ă����B�Ê~�u�̎R��W�]��ɂ͎U��n�߂��������{���������B�W�]�䂩��B����"���T�R�E���R ����"�̎ʐ^���E�Ɏ����B

�����炿��@���̂��������́@���ނ���Ł@����ɂ����ʁ@�䂫���ӂ肯��

�I�єV (�E��a�̏W)

2020.4.4

�t

�x�݂������Ă����s�A�m�������ĊJ�����B�������u�}�X�N�𒅗p���Ă��Ă��������v�Ƃ̂��Ƃł������B �߂��ɂ���w�K�m�͊J�Z�������Ă���B���̊w�K�m�͗D�G�Ȑ��k�������̂��A�F����҂����Ԃɂ����K ���Ă���B�w�Z���x�݂��Ƃ����̂ŗV��ł���ƁA����Ȑ��k�ɂ�"�卷��t����Ă��܂�"�Ǝv���B���z�̌��������Ȃ�A�䂪�Ƃ̒�ɂ��l�X�ȉԂ��炢�Ă���B�@�̐A���ւ����I�������B���N�̏t�� "���I�����Ȃ�"�l�ŁA"�~�A�䂷�炤�߁A�u���[�x���[�̎����Ȃ�Ȃ�"�̂ł͂Ȃ����ƋC�ɂȂ�B �S�z���肵�Ă��Ă����傤���Ȃ��B��̉Ԃ�E��ł��āA�ԕr�ɐ��������𖾂邭�����B

���H��A�U���ŁA���厛�啧�a���A���A�ᑐ�R�R�[�A�t����ЁA�������A����r�ƕ������B����10298�B ���͖��J�ł������B

�݂Ă݂̂�@�l�Ɍ��ށ@�R���@�Ă��Ƃɂ���ā@�����ÂƂɂ���

�@ �f���@�t�@(�Í��a�̏W)

2020.3.29

������

���{�̐��Ɖ�c��2��24���Ɂu1,2�T�Ԃ��}���Ȋg��ɐi�ނ��A�����ł��邩�̐��ˍہv�Ƃ� ���������\�����B���{�����́A2��28���Ɂu�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��h�~�ׂ̈ɂ͂��� 1,2�T�Ԃ��ɂ߂ďd�v�Ȏ����v�Əq�ׁu�S���̏������̗Վ��x�Z�v��v�������B���{�̐��Ɖ�c��3��19���Ɂu�I�[�o�[�V���[�g�𖢑R�ɖh�����Ƃ����肤�邪�A�����O�� ���݂̊������l����A�Z���I�����͍l���ɂ�����������o�傷��K�v������v�Ƃ̌����� �������B���{�����́A3��28���Ɂu���̐킢�͒�������o�債�Ă��������K�v������v�Əq�ׂ��B

�u�Z���I�ȗ}�����݂͏o���Ȃ��āA�����I�ȐV�^�R���i�E�C���X�Ƃ̕t���������K�v�ɂȂ����v�� �������Ƃ��B���N�ɋC��t���ĐV�^�R���i�E�C���X�ɕ����Ȃ��g�̂���邵���Ȃ��������B

�I�[�o�[�V���[�g(�����I�Ȋ��҂̑���)���o���邾���ɂ₩�ɂ���ɂ�"�O�̏���(1.���C�̈��� ����ԁA 2.�����̐l�����W�A3.�ߋ����ł̉�b�┭��)"�������ꏊ���ʂ�\����������s���� �Ƃ邱�Ƃ̗l���B�������A����𐔃����ԑ����邱�Ƃ͍���낤�B����I�ɐV�^�R���i�E�C���X�� �t�������Ă��������ɂȂ邾�낤�B�P�Z���Z���B

�Ƃ��Ă��Ă���ł́A�g�͎̂�邵�A�C���߂���B�U���œ��厛�̍������ɍs���A�p���ŁA���ې� �����̐�H��(�����Ɋ����ޗǕ�s��H��敂��A��������170�N�̃\���C���V�m: �E�̎ʐ^)���� �ɍs�����B��N���͌����l�͏��Ȃ��������A���\������Ă����B

�킪��ǂ́@�͂Ȃ݂��Ă�Ɂ@����ЂƂ́@����Ȃ�̂��� ���Ђ�����ׂ�

�}�͓��Z�P (�Í��a�̏W)

2020.3.23

�g�p���f�~�b�N�h�Ƃ̓���

2020�N3��22��(��)�ߌ�9��00���`10��05���ɕ��f���ꂽ�uNHK�X�y�V�����g�p���f�~�b�N�h�Ƃ̓����` �����g��͕������߂��邩�`�v��q�ς����Ă����������B���{�̐��Ɖ�c�̃����o�[�ł����� ���k��w��w�@�����E���J�m����̂��b�͂ƂĂ��ǂ������B����̐V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA ��������̕��͂���A�����g��̃��J�j�Y�������X�ɕ������Ă��Ă���l�ŁA�����g���H���~�� �悤�ƕK���Ɋ撣���Ă���������l�q���A���̐����Ȑ����Ƒԓx����q�@���邱�Ƃ��o�����B"�N���X�^�[(���ҏW�c)"���������A�������̂�������Ȃ����Ⴊ���傷��ƁA"�I�[�o�[�V���[�g(�����I�Ȋ��҂̑���)" ���N����l�ł���B���̔ԑg�����āA���� "3��9���̐��Ɖ�A�O�̏���(1.���C�̈�������ԁA 2.�����̐l�����W�A 3.�ߋ����ł̉�b�┭��)�������ꏊ���ʂ�\����������s����v�������B"���Ƃ𗝉��E�[�����邱�Ƃ��o�����B

����̐V�^�R���i�E�C���X�̖��́A�Љ�I�ɂ��o�ϓI�ɂ�����ȉe�����y�ڂ������ɁA�����̗����Ƌ��͂��K�v�ł���B �����w�Z����ċx�Z�ɂ���ꍇ�Ȃǂɂ́A�א��҂͍����ɁA���J�Ŋ�������Ղ����������Ē��������Ǝv���܂��B

��p�̎���́A���炵���P�̃��f���ł���Ǝv�����B�Z��Ő��k�̔M�𑪂�A�M����������A��邢�͈㖱���Ɋu���B ��l���������炻�̃N���X�͕��A�����҂���l�ɂȂ�����S�Z���B�E�E�E�ǂ������Ǝv�����B

�ĕ����� �Q�S�i�j��P�P:�T�O�`�m�����n�̗\��ł��B

2020.3.20

�����̗��K

�F�m�ǂȂǂ̗��R�Ŕ��f�\�͂��s�\���Ȑl��ی삷�邽�߁A�_�����Y�Ǘ���㗝�ōs�����x�Ƃ��āu���l�㌩���x�v ������B���N�㌩���x�ɂ͖@��㌩���x�ƔC�ӌ㌩���x������B�������Ȃ��Ɩ@��㌩���x���K�p�����B���Ȃ͔C�ӌ㌩���x:"�{�l���_��̒����ɕK�v�Ȕ��f�\�͂�L���Ă���ԂɁA�������Ȃ̔��f�\�͂��s�\���ɂȂ����Ƃ� �㌩����l�i�C�ӌ㌩�l�j���A���玖�O�̌_��ɂ���Č��߂Ă������x�i�����؏����쐬�j"�𗘗p���悤�ƌ��S���A �����ɏZ�ޒ����ɔC�ӌ㌩�l�ɂȂ��Ă��炤���Ƃɂ����B

�����́A3��19���Ɍ��ؐl�����"���ȂƔC�ӌ㌩�_�������Ō����؏����쐬"���邽�ߓޗǂɗ����B �������Ȃ������A30�����ŏI������B�č��ɏZ�ގ����́u����������C�ӌ㌩�_���������v�ƌ��������A �u��������̓{�P�Ȃ��v�ƌ����āA���̌_������Ȃ������B�����A�ǂ��Ȃ�ł��傤�H

20���B�ފ݂̕�Q������A���H��ۂ�����A�����͋A���čs�����B������ԗ��s�ŃR���i�E�C���X�ɂ���Ȃ��悤 �F�O�������ł���B

�����Œg�����ߌ�A���_�J�̂���@����|�����A�@�̐A���ւ��̏����������B

���͂������@����Ђ̂��ւ́@�����т́@�������Â�͂�Ɂ@�Ȃ�ɂ��邩��

�@�@�@�@�@ �u�M�c�q (�Í��a�̏W)

2020.3.11

�����{��k�Ђ���9�N

�����{��k�Д�������9�N�������B��_�W�H��k�Ђ�9�N��ɂ́A�_�˂̊X�͕������Đk�Ђ̍��Ղ͖w�NJς��Ȃ� �悤�ɂȂ��Ă����B��Ԃ̈Ⴂ�͕����Ō������̂������������Ƃ��B�u�����ɂ͓�d�O�d�̈��S���Ă����Ĉ��S�v �Ɛ�`���Ă������d���u�z��O�̎��́v�ƌ������B���̌�9�N�o���Ă��A�����g�_�E���������q�F�����łȂ��A�R���v�[�� �ɂ���g�p�ς݊j�R���������o���Ă��Ȃ��B���S�����l����Ƌ}���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�ŋ�"���܂葱���鉘������ �����^���N�ɖ��t�ɂȂ���邩��C�ɗ���"���Ƃ��������邪�A���͂���9�N�Ԓ��߂ꂽ�̂�����A�����^���N�� 10�{�ɑ��݂��āA100�N�Ԃł�������������ׂ��ƍl���܂��B���ꂪ�����𗘗p���Ă����҂̋`�����ƍl���܂��B�����炭�́@�͂邯���قǂƁ@���������ǁ@�Ƃ߂Ă�����@�Ƃ���Ȃ肯��

����l (��ژa�̏W)

2020.3.8

�_�ˑ�w�ł̃e�j�X

���͒�N�ސE����A�_�ˑ�w�ݐE���Ƀe�j�X�����Ă������ԂƁA���T�y�j���̌ߌ�ɁA�_�ˑ�w�̃e�j�X�R�[�g�� �e�j�X���y����ł����B�������A�ߔN�ł͂��̒��Ԃ�����ɂȂ�A���Ԃ̑唼���ސE�҂ƂȂ����B�e�j�X�R�[�g�� �m�ۂ�����Ȃ�A����2-�R�N�́A���Q��ɂȂ����B����ŁA���k���āA���̎O���ŏI���Ƃ��邱�ƂɂȂ�A3��8�� ���̍ŏI��̃e�j�X��������B���E�̎Ⴂ�l���㎖���ǂ����邩�l���Ă�����邾�낤�B"�y�����e�j�X"�ɂ� ���Ԃ͏d�v�ł���B�ǂ����Ԃɏ��荇�������ƂɊ��ӁE���ӁB���ɂƂ��āA���N��3���őސE�㖞15�N�ł���B"�ސE��15�N�Ԃ����C�Ńe�j�X���y���ނ��Ƃ��o����"���Ƃ͖{���� ���肪�������ƂƊ��ӁE���ӂł���B���݁A���̓e�j�X�X�N�[���ŏT2��(1���1����30��)�e�j�X�����Ă���B�ŋ߂� 2���Ԉȏ�̃v���C�͌�ɉ�����̂ŁA1����30���̃e�j�X�͒��x�ł���B���N�̂��߂̃e�j�X�Ȃ̂ŁA���܂� �����ɂ�����炸�̂�т�y���݂����Ǝv���Ă���B

�E�̎ʐ^�͒�ɍ炢�����L�����C�`�Q�B

2020.2.29

�V�^�R���i�E�C���X��

���{���Ɖ�c�������ł�������Ύ��Ƃ̉�L���������V����2��28���[���ɂ������B����ɂ��ƁA1) 1��10�����_�ł��łɑ������̊����҂��������A�����ł̊������i�s���Ă����B

2) 2��3���ɉ��l�ɓ��`�����N���[�Y�D�̏�q�̂����Ǐ�̂łĂ��Ȃ�������q���A2��19��������ʋ@�ւŋA������̂́A ���{�����̏͂��͂�u���������߂�i�K�ł͂Ȃ��v�Ɣ��f��������B

3) �����g��̃X�s�[�h��x�点�A�����Ґ������炵�A�d�lj����i�߂邱�Ƃ��K�v�B

�Əq�ׂĂ���B

���̋L����ǂ�ŁA�ŋ߂̐��{�̑Ή��������ł����B��������2��2������t�x�݂܂ŋx�Z�ɂ����̂́A �����g�� �̃X�s�[�h��x�点��̂Ɍ��ʂ�����ł��傤�B�E�C���X�����̐��̕n�コ�E�����e�ʂ̏��Ȃ��͊����Ґ�(���� ����)�����炷�ł��傤�B�������^����ꍇ�Ɏ�f���ׂ���Ë@�ւ��Љ�Ă������������ �u���ׂ̏Ǐ��37.5���ȏ�̔��M��4���ȏ㑱���Ă���B�������邳(���ӊ�)�⑧�ꂵ��(�ċz����)������B�v �ł́A�d�lj����Ă���ɂȂ��Ă��܂��B

����܂Ő��X�̉������B�����w�E����Ă����������A�����I�����s�b�N���T���āu�C�O�̖ځv���ӎ����A ���m�ȃf�[�^���o���܂��Ƃ��Ă��邱�Ƃ����O�����B���ƁE�Ȋw�҂͐��m�ȃf�[�^���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���m�ȃf�[�^�Ɋ�Â��Ă����M�������B

2020.2.24

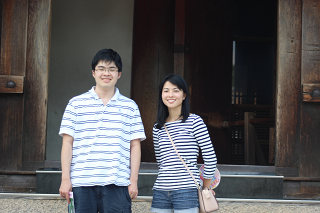

�����̒��j�̗��K

��q��w�Ŋw�Ԓ����̒��j��"�t�x��"���Ƃ����̂œޗǂ̉䂪�Ƃɗ��Ă��ꂽ�B21���̒���"���ꂩ��ޗǂɍs��" �Ƃ̘A���������āA�[���ɉ䂪�Ƃɒ������B22���͑���"��А�����"������ƒ��H�����܂��Ƒ��X�ɏo�����čs�����B

�䂪�Ƃɗ���ړI�̈�͎����Ԃ̉^�]���K�ł���B�Ƌ��͎擾�����������A�����Ԃ̉^�]�����Ă��Ȃ��̂ŁA �ޗǂʼn^�]���K������̂ł���B

23���A�����e�j�X�X�N�[������A���Ē��H���ς܂�����A�܂����r�^����֍s���A ��n�߂ɋ߂��̏Z��n�𑖍s�����B�������ꂽ��A��ʓ��H�ɏo�ď�ڗ����܂ōs���AU�^�[�����č��r�^����܂� �߂����B

24���A�������~�т֊ϔ~�ɍs�����Ƃɂ����B���Ȃ�U�������u�R���i�E�C���X�ɂ��x���ɂ�����Ȃ��悤�Ƃɋ���v �ƌ������B�����̒��j�̉^�]��"�䂪�Ƃ��猎�����~�т܂�(��25km)"�s�����B�������̍��G�n�_�ł͎����^�]�����B ���}���g�s�A�ɎԂ��߁A���X��"���݁E���ő��E����"���A�Y�Έ͘F���ŏĂ���"�݂�����"��t���ĐH�ׂ��B ���̌�A�~�ь����̎����������B�~��"�O���炫"�Ō����ł������B�r���̔��X��"�������Ɗ����`"�����B "������"�͍�N���Ȃ��������X�Łu��N�������܂����B���Ȃ����������ƌ����Ă����̂ł��y�Y�ł��v�ƌ�������A ��l���u����Ȃ�A���܂��������܂��B�v�ƌ����Ă��ꂽ�B�A����������̍��G�n���߂��Ă���́A�����̒��j�� �^�]���ēޗǂ̉䂪�Ƃ܂ŋA�������B�����u�����N������ɂ�������炸"�^�]�͏��"�ł������B

2020.2.20

��c�����Y����̍���

�_�ˑ�w�����Ǔ��Ȃ̋����ł����c�����Y���N���[�Y�D�u�_�C�������h�E�v�����Z�X���v�̌���� �K��āA�����Ǒ�̐��ƂƂ��Ă̈ӌ���YouTube�Ɍ��J����܂����B�����q�����āA�Ȋw�҂Ƃ��� �̗��h�ȑԓx�Ɋ������܂����BYouTube�̉摜�͍폜����܂������A����Ȕ������ĂсA�����̃C���^�r���[���Ă���������l�ł���B ���g���������Ă��鋰�������Ƃ����̂�"�e���r��c"�̗l�ȃV�X�e�����g���Ă̂��̂ł���B�Ȋw�҂Ƃ��� �̗���ŗ����Ɍ���Ă���������B�ς�҂Ɋ����������ĉ�����B

���������Ⴂ�l�����{�ɂ��邱�Ƃ��������v���B�ߘJ�ƐS�J�œ|��Ȃ��ł��������ˁB

���ӑ����O�W�O���́@���B�@�킪�����܂Ɂ@�����@���点���܂�

�`����t�@(�V��)

2020.2.15

�U��

���Ȃ́u�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��x���ɂ�����Ƃ����Ȃ�����l���݂̒��ɓ���ȁI�v�ƌ����B ���́u�����܂Ŋg��������A���߂āA�̗͂ŏ��邵���Ȃ��v�ƎU���ɏo���B�ޗnj����ɂ� �������b���l���吨����B�唼�̓}�X�N�𒅗p���Ă���B���̓}�X�N�������B���O�ɂ͂������̏����p�̒|��50�{�قǕ��ׂĂ������B�@�ؓ��A����R�_�ЁA�t����A�Љ��ւ� �i�B�ޗǍ��������ق�"���ʓW�u������V�\�k������̃J�~�\�v�A���ʒ�u�������v"���J�� ���Ă����̂œ��ق����B���{������D�ꂽ������V�����W�߂ēW�����Ă������A���ٗ�1500�~�͍��� ����Ǝv�����B

��������́@�킩�Ȃ܂��ށ@���������́@�������̂͂�́@���ӂ��₭�߂�

�`�{�l�� (�E��a�̏W)

2020.2.1

�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��x��