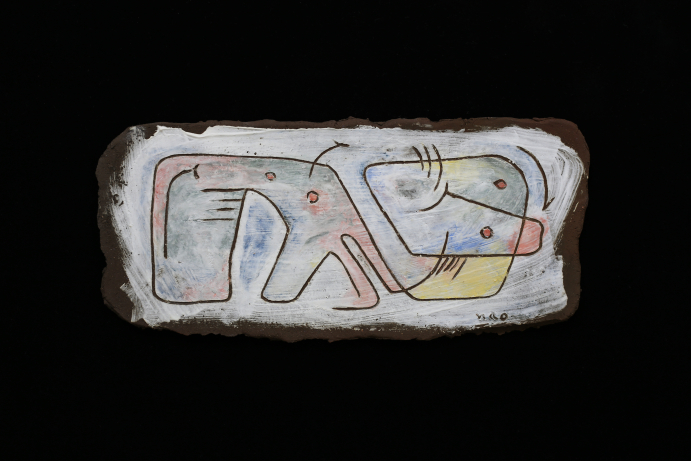

陶画

絵からやきものに転じて少し自分の仕事が解りかけてきたころ、やきものに絵を描くまい、と決めました。

40年ほど前の話です。

皿や鉢、壺といった器類は、名辞が示すそれ自体であって、それ以上でも以下でもない。

この規定性のうちで作品の形式と内容という構成から内容が脱落する。

そこに意味を超越する形の抽象性が無限に広がってくる、と考えたからです。

爾来、絵は禁じ手でした。

「陶画」などと言い出すと、とうとう禁を解くのかに思われますが、そうではありません。

ぼくはこれからも多分、器に絵を描くことはないでしょう。

やきものにではなく、やきもので描く絵画。鉱物、土石類で絵を作り、炎で焼く。それが<陶画>という考え方です。

やきもので描くとなると、むろん絵の表現はやきものの制約を免れません。それがかえって面白い。

いろいろと数を重ねて制作していると、最初は<やきものに絵>のようだったのが、

しだいに<絵のやきもの>になってきました。

技法について

陶画は「絵」であると同時に「やきもの」です。

制作には作陶の技術を用いています。

生地は粉引と同じ土を使用し、

板皿や陶板皿同様、土を叩きのばして成形します。

その上に、刷毛目のように白化粧土を刷毛で施します。

化粧土には磁器土を用います。

生地が生乾きのうちに線刻し、

さらに、土石と鉱物によって彩色します。

これを還元焼成することで、生地土はより黒く、

磁器土はより白く、色彩も際立ちます。

これまでは、1200度程度の高火度焼成では鮮やかな彩色を得ることは困難でした。

とりわけ、赤や黄色などの発色は低火度の色釉によって得ていましたが、

最近の技術開発により高火度による鮮やかな発色が可能になりました。

このことが「陶画」に取り組む契機の一つになりました。