彼は、長年、バイロイトに住みながら、ワーグナーには興味が無い人物である。 モッタイナイ話と思うが‥‥。 しかし、この話題に深入りは禁物だ。 音楽は気儘で個人的興味に左右される芸術作品であり、それには好き嫌いがついて回る。 日本人とワーグナーの距離は一般的には遠いと言わざるを得ないが、ドイツ人とワーグナーの距離は、本来ならとっても近しい筈であるが、これまでのドイツ人とワーグナーの関係は著しく捩じれて来ている。 絶賛する人々がいる一方で、徹底的に排斥する人も多いと聞く。 すなわち、本当に親しくならない限り、あまり根掘り葉掘りと、ワーグナーの話は持ち出さない方がいいらしい。 しかし、彼は音楽に興味のない無粋な人ではなく、バッハの音楽や、その時代の古楽には若い時から感心があり、様々な音楽を蒐集し、楽しんでいるという。 ドイツ人の生のバッハ観を聞き、意見を交えるのも興味深い。 この話題なら、私もエンドレスに対応できる(と思う)。

さて、約束の日、7月31日(日)の朝、午前10時にホテルのロビーで待ち合わせた。 この日は、劇場の休演日で、ホテルのロビーは閑散としており、先生が来られた時には、すぐにそれとわかった。 初対面の挨拶を交わして、早速、先生のご自宅に伺うことにした。 先生の車はTOYOTAの黒色のセダン。 「車は加速が良くないとダメ。 エンジンも強力でないとダメ。 トヨタのジーゼル車は最高だ!」 相当の車好きと見た。 先生のお宅は町から南方向に数キロ離れた、なだらかな丘の中腹に建つ閑静な住宅地にあった。 家の中の家具、調度品など、ドイツの人は家の維持・管理にすごく愛着を込めて大事に扱うと聞いているが、調度品は機能的で、デザインには清潔感があり、非常によく考えられたチョイスであることが、無粋な私にもよくわかった。奥様に挨拶した。 見ず知らずの私を家の中まで招き入れて戴き深謝である。

日本を出発前に初対面のご夫妻への土産物は何にしようかと、色々と考えた。 先生へのプレゼントにはアンドラーシュ・シフのバッハのピアノ演奏のコレクションのコピー(CD12枚)を持参した。 その時、彼はシフを知らなかった。 ドイツには正統派のバッハ音楽の演奏者が沢山いるから、ハンガリー人のピアニストはお呼びではないのか? しかし、シフのやわらかい演奏は必ずや気に入ってもらえると確信していた。 それ以来、このCDセットは彼の車に常時搭載されている。 有難いことだ。

奥さんには、京都の伝統品という事で、古風な風呂敷を持参した。 これを彼女はとても気に入り、風呂敷の使い方はどこかに飛んでしまい、品のいいスカーフとして使わせていただくと、早速、身に着けてご満悦であった。 実は、彼女は私の訪れる一か月ほど前に、母親を亡くされ失意の状態にあった。 施設に長期入院する母親のケアは大変だったようだ。 国が違っても、我々の年齢は同じ課題を抱える。 また、彼女は最近リタイアしたが、それまでは中学・高等学校の理科(化学、生物)の先生だったとの事で、機会があれば学校のことも聞いてみたい。 しかし、日頃はドイツ語で話されるご家庭に、英語しか話せない闖入者はさぞかし大変だったと思うが、受け入れて戴いた。

【先頭に戻る】

バンベルク、エルミタージュ宮殿など 近くの名所という事で、バイロイトの西、約50kmにある歴史世界遺産の街、バンベルクに車で連れて行ってもらった。 教授はアウトバーンを時速200kmで疾走。 久しぶりに体感する速度だ。 約20分のドライブでバンベルクに着く。この町は奇跡的に戦火を免れ、旧市街が残されている。 新・旧市庁舎、教会、大聖堂、修道院、バラ園、運河、それにE.T.H.ホフマンの生家などなど。 サーッとひと通り巡ったが、ゆっくりと訪れようとしたら、一週間は滞在できそうな町であった。 教会ではオルガンのCDと、日本語で書かれたバンベルクのガイドブックを先生からプレゼントされた。 あとでゆっくり復習する必要がある。 急いで見学したものを心に留めるには、このように書物、写真集を見直す事が記憶の持続につながる。

バイロイトに戻り、エルミタージュ宮殿を訪問。 エルミタージュと言えば、ロシアのサンクトペテルブルクの美術館が超有名であるが、ここの宮殿は辺境伯ゲオルク・ヴィルヘルムが18世紀の初めに、バイロイトに建設したものである。 半円形の古風な宮殿様式とその前庭は噴水と端正に植えられた草花が咲き誇る静かな場所であった。 建物の規模はベルサイユやシェーンブルクの宮殿とは比べられるものではないが、築後、約300年の古い建物であるが、石の建造物の保存状態が頗るいいのには感心した(日本人は木造の寺社建築に馴れているが、文化財の保存という観点からは圧倒的に石造建築が勝る。 ただ、木造建築の持つやわらかさ、しなやかさがどれほど西欧人に通じるのか? どうも西洋人と日本人は異なった感性で建物を見ている様な気がする)。

エルミタージュ宮殿

エルミタージュ宮殿

2011年の訪問を終え、帰国後、仕事・研究でお忙しい現役の先生の心を乱さない範囲で、時々に文通を続けようと、簡単なプレゼントを送ったりした。 相手に気を使わせるようでは交友が長続きしない。 私は、彼等にとっては、遠い国・日本からバイロイトにやって来る不可思議な人種であるから。 まず、帰国して対応したのは、無事帰国の報告と、彼の日本食探索の興味を繋ごうと、ちょっと西欧人なら、首をかしげるかもしれない、我々ならスーパーで簡単に手に入る、珍奇(?)な食材を送付した。 例えば、今、思い出すものとして、柿のたね、おかき、するめ、昆布、海苔、フリカケ、インスタント味噌汁、‥‥などである。 それらをどう使ったかのその後は聞いていない。

【先頭に戻る】

2.2015年

2011年、初めてお目にかかった時は、私一人でのドイツ旅であったが、2015年、2019年の二度目、三度目のバイロイト訪問の時には、家内も同伴であった。 私としては、家内に是非ともドイツの家庭の中を見せる機会を持ちたかった。 とは言っても、二人で出かけるのは如何にも嵩だかい。

4年後の2015年、幸いにも、バイロイトのチケットを入手することが出来、再訪の機会が訪れた。 Ⅾ夫妻からは、今度は是非に彼等の自宅に逗留をと、熱心に連絡を戴き、二日間、お邪魔させていただくことにした。 半地下の瀟洒な客間を使わせていただいた。 2015年のドイツ旅は、私は前年の10月に胃ガンの手術をし、食が細くなり、体力の自信も失いつつあった時期であったが、「こういう時にこそ!!」と、ドイツに行く決心をしたのだ。 家内は同伴者、兼、看護師で、こちらは旅の世話もするが、世話にもなる、頼もしい相互依存の介護人であった。

バンベルク旧市街

バンベルク旧市街

この年は「指環」の4日間の鑑賞が私たちのメイン行事であった。 先生はその年に大学を退官されるという事で何かと多忙を極められていた。 一日は、再度、バンベルクを訪れた。 古い町並み、教会、市庁舎、様々な世界遺産級の建物は、再び見ると四年前を思い出す。 体調に要注意のスローな散策をしてもらったが、それでも、一回は恐らく低血糖症であろう、眼の前が突然にクラクラと揺れて、へたりこんでしまった。 しばらくして、多量の汗をかいた。 家内は近くの衣料品店に行き、着替えの新しいTシャツ購入してくれ、観光客の多く歩く路上脇であったが、着替えて、しばらくそこに坐っていることでなんとか現状に復することが出来た。 昼食はあたりの屋台のハンバーガーショップで少々のパンをかじり、私自身はあまり動くことなく過ごした。

先生宅に宿泊の夜、この日、ベルリンの建築設計事務所で働くお嬢さんが友人を伴って返ってくるという事で夕食を待ったが、生憎、ライプチッヒ近くのアウトバーンで交通事故があり高速道路が閉鎖されてしまった。 そのため、アウトバーンを降り一般道の経由で帰るため、帰宅が遅れるという事で、我々は4名で食事を始めた。

【先頭に戻る】

シリア難民 その夜の主な話題は、シリアからの難民がドイツに向かって移動しており、このバイロイトにもトルコ国境に近いシリアの町、アレッポから数百名がすでに到着しているという事であった。 彼等は陸路ではなく、航空機や、その他の移動手段でドイツに到着した人たちである。市当局は、使われなくなった小学校跡を彼等の宿舎にあてがい、地元のドイツ人との直接の接触は出来るだけないような対応をとっていた。 しかし、まず、言葉が全く通じないし、彼等のこれから先の処遇がどれだけの期間、保証されるのかは不明瞭であったし、小学校跡の前の道路を通ると、囲いの中の大人たちが所在無げに、無為の時を過ごし、車で走り行く我々を眺める様子が見えた。

もし、自分の身の回りにこの様な難民接近の事態が生じたらどうだろう? ヨーロッパの人々は、お互いが陸続きで、民族の移動や、隣国との交流などで、周辺の異民族と混ざりあう経験もこれまでにもあったと思うが、それは歴史上の体験であり、現実に直接に目の前にそういう問題が降りかかってくると、どうしたものかと、個人的にも、集団としても本当に困惑するものと思う。 彼等はまさにその只中にあったのだ。 疑心暗鬼の様子がありありと伺われた。 まして我々日本人は、歴史上、国全体をひっくり返す様な異民族の侵入は経験していないし、大混乱の緊迫の事態に遭遇したこともない。 私たち旅行者は、シリア難民と出あう事はまずないと思うが、唯一、受けた注意は「駅の周辺に、大人の難民たちがたむろしているから、注意して」という事であった。ライプチッヒに向かう時、バイロイト駅を発ったのは朝が早かったためか、そういう人たちは見かけなかった。 自分自身の身辺の安全を確保することは大切だが、何とも物悲しい現実を垣間見た。

我々が2015年にドイツに滞在していた時に見た現地TV放送のニュースは、シリアからトルコを経て、バルカン半島を北上し、ヨーロッパの奥深くに入って来る徒歩難民の映像であった。 ルーマニアを越えた、ハンガリーに入った、オーストリアに着いた‥‥、ニュース報道は、彼等の最終目的地はドイツのような報道ぶりであった。 まるで何か、不穏な暗い雲が押し寄せてくるかのような報道であった。 シリアなど中東の国々からは、ドイツだけでなく、フランス、イギリス、北欧などにも難民の移動があったように記憶しているが、ここドイツの地にいると、いつ国境を越えて彼らがドイツに到着するのかが焦眉の的となっていた。

【先頭に戻る】

建築家の娘さん 翌日の朝、ベルリンからの娘さんと、そのお友達の二名が加わり、6名で賑やかでデラックスな朝食となった。 なんという歓待か。 彼女たちの専攻は建築設計であるが、こちらはドイツの石建築や近代建築にはほとんど無案内であるし、なかなか、共通の話題はない。 ただ私が語れるのは、日本には、木造の世界遺産の建築物が沢山あること、そのいずれもが、デザイン的にバリエーションがあり、例えば寺社の屋根の緩いカーブや、数々の装飾物などは絶妙のバランスで彫られたり、組み立てられていることを話した。 また、高さを誇る城閣建築は基本的に木材の構築物であることなどを話題にした。 木造建築は彼等の馴染みではないので、話は長続きしなかったが‥‥。 ドイツではよく見かけるが、至る所に古い3、4階建ての長屋状の共有アパート様の建物をみる。 並び立つドアの一つが一軒の家の玄関であり、偉人の記念館の入り口だったり、ミュージアムだったりと多彩である。 メンデルスゾーンの生家、E.T.H.ホフマンの生家、シラーの生家、などなど、しかし、隣のドアは独立した隣人の一般住宅である。 日本ではちょっと想像が出来ない、歴史上の人物の家(記念館)と庶民の家との混在である。 なぜそのようなことが起こるのかと問うた? 私の心配は、いったん火事が出たら棟続きのアパートは全焼になるのではないか?という疑問からである。 その返答は、そういう災害に備えて、隣家との壁は、レンガを幾重にも重ねて、ちょっとしたボヤ程度では隣家に燃え映ることはない、というドイツの建築基準の説明であった。 日本ではこういう建築物は合法なのであろうか。 文化財を守るにも国によって智慧の出し方が違うものなのだ。 あと、日本の古い建物の耐震問題を話題にしようとしたが、地震の殆どないドイツの人にとって、地震は知識上の恐怖に過ぎず、この話題は長く続かなかった。 会話は楽しかった。

Ⅾさん宅を発ってライプチッヒに向う日の午前中、家族のヒストリ-の話になり、それぞれの祖父母、父母のそれぞれの戦争体験の話になった。 私の父は、通信兵で、南支からベトナム方面に出征したという、昔、父から聞いた話をした。 Ⅾさんの祖父、父がどういう従軍体験をしたのかは失念したが、戦時中、彼の祖父祖母にあたる人たちの、健康評価の成績表を見せてもらった。表紙には鉤十字(ナチス)の紋章の入った記録紙に、ボール投げ、100メートル走の記録、長距離走のタイム、などあらゆる身体能力が年次ごとに計測され、国家で保有ないし管理されていたという。 当時の事情はよくわからぬが、まず身体堅固なものを国家として認識しておこうというナチスの意図なのであろう。 もう70年以上も前の出来事であるが、この家族には代々これらの体力成績書は引き継がれており、一種のファミリー記録である。 とも角、今回で二度目の訪問になるが、相当にお互いが親密になれたように思う。

【先頭に戻る】

3.2019年

チケットが当選し、バイロイトを三たび、訪れるチャンスがやって来た。 街の様子は以前と特段の変わりはなく、静かで清潔であった。 難民たちのバイロイトでの居住生活は次第に落ち着き、町の住人達も彼等と一定の距離を保って表面的には平静を保っていた。 Ⅾさんは数年前に大学を退官し、今は時々大学に通い、残してきた研究のまとめと、学術誌のレフェリーに精を出す日常のようである。 Ⅾさんから、私がバイロイトに着く半年前位に、ドイツでも高名なC.ティエーレマン(ドイツの指揮者)著、「My Life with Wagner」(原本はドイツ語本であるが、送られて来たのは英訳本)が送られてきた。 C.ティエーレマンは今回のバイロイトでは舞台を三回鑑賞することになる、初めて出会う期待の指揮者である。 彼はワーグナー以外の演奏にも長けているが、今やドイツではワーグナー演奏で無くてはならない人物である。 その彼が、ワーグナーに対する音楽、人物、演奏者、劇の構成など、様々な思いを記述している。 知らないことも多く、色々と参考になった。

【先頭に戻る】

昆虫の密度問題 今回の訪問にあたって、Ⅾさんと私との話題に、「昆虫密度の減少は本当か?」という問題があった。

『ドイツでは広い耕地に単一の作物(例えば、小麦、トウモロコシ、大豆、など)を栽培しているが、これら作物を食害する昆虫が特定種に限定され、他の昆虫は環境から淘汰されていなくなった。 すなわち、昆虫層の構成が非常に単純化された。 その結果、それを餌とする鳥類や両生類なども種が限られ、生息密度に変化を来たし、自然界のバランスは単純化から崩壊に向かいつつある。』

こういう問題に関して、ドイツの識者たちは、その原因と対策を追及するべく委員会を立ち上げた。 Ⅾさんは、その委員会のメンバーのひとりで、この問題に関しての知見、感想、意見を述べることになっていた。 以前から、昆虫の減少問題については、日本にいる私自身も感覚的には気になっている問題であった。 例えば、夏の夜、ヘッドライトをつけて車を走行する時、フロントガラスには夥しい数の昆虫が衝突してガラスを汚した。 しかし、最近、夜の走行であまりそういう目に合わなくなって来たような気がする。 また、同じく夏の夜、蚊の飛来数が昔に比べて随分と減ったような気がしている。 この私の感覚と、ドイツでの昆虫問題がリンクするのかどうかはわからないが、これは興味のある課題である。

ドイツでの委員会の研究成果はすでに、第一回としてBerliner und Munchener Tierärztliche Wochenschrift

132, Heft 5/6 (2019) Seiten 189-190に Themenheft “Insects as Food and Feed”—Nutzinsektenals

Lebens—und Futtermittelというタイトルで集積報告された。 事前にこの資料を送られていた私は、それらをよく読んで、私の日本での体験(?)を知らせた。 これから早晩に、この問題は生態学の見地からも脚光を浴びて来るものと思われる。 まだ、ドイツでもこの問題は端緒に着いたばかりであり、今後、日本でも何か情報を仕入れたら連絡することを約束している。 (早速であるが、帰国してすぐに、NHK-Eテレで、香川照之がナビゲーターの「昆虫すごいぜ」という青少年向けの番組で、昆虫減少問題の特番があった(NHKスペシャル選「香川照之の昆虫やばいぜ!(2019年8月1日放送)」。これには、ドイツの先生方の知見も早速、引用されていた。)

【先頭に戻る】

難民、その後 一方、奥さんは、ご近所の女性と誘い合わせて、難民の収容センターに出向き、週に数回、ドイツ語会話のボランティア活動を行っていた。 そうすることで、無用の不安も除かれ、難民、いや元難民とは次第に近しい関係を築きつつあるようである。 ドイツ当局は元難民たちに最低限の生活を送れる生活資金を提供している。 したがって、大人の男たちはさしあたって今日の生活や食糧の為に働く必要はなく、また、ドイツの社会に出ても、言葉の問題その他で、なかなかうまく周囲に馴染むことが難しいらしい。 一方、女たちはかってのシリアでの自分たちの生活スタイルを追い求めて、次第に日常生活は前向きになり、仲間内の会話も増えてきているという。

一方、子供たちはといえば、簡単に言葉の問題を乗り越えて、ドイツ流の生活を身に付けつけて来ているようである。 子供達にはTVによる言葉の学びの効果が絶大らしい。 大人の男たちは、難しいドイツ語の会話学習活動には積極的でなく、敷地や住居の周辺でたむろし、談笑することで(無為の)時間を費やしているらしい。 ほとんど気持ちが外に向いていないようである。 バイロイトの住人とシリア難民の意思疎通は、専ら言葉の出来る子供を通じて行われているとの事である。 笑えない話ではあるが、子供は大人に比べて、やはり格段にフレキシブルという事なのだろう。

メルケル政権は、当初は難民の受け入れに寛容であったが、これから先の対応は従来とは違って、暗中模索のようである。 また、現状、メルケル政権とその政党の行く末は必ずしも安定していないし、見通しは明るいとは言えない。 一方で、右派勢力は勢力を伸長しつつあり、これは近い将来に大きな火種となる可能性がある。 一方、シリアの情勢もその先行きの予想は不可能ではあるが、いつまでも戦争内乱による混乱状態が続くとは思えない。 米・ソ・欧の各国の対応如何では事態の急転ということもあるかも知れない。 ドイツにやって来た難民たちの多くは、故郷の混乱が無くなれば、帰国したいとの意思表示をしている人たちが多いと聞く。 ボランティアの人々は、この様な状況の中で、何人かの元難民たちに親近感を覚えることもあるが、例えば、彼等を自宅に招待したりして、更に親密な関係になることには躊躇している様である。 これから先の元難民をめぐる情勢は予断を許さず、中東の先行きによって何がどうなるかわからない状況である。

【先頭に戻る】

ホームパーテイ(1)2019年にバイロイトで滞在の間、劇場で上演の無い日に、Ⅾ夫妻から近隣の人達が夕食に集まるので、ということでパーティに招待された。 彼等は近隣の気の合う者同士で、月に2,3度この様なパーティで集まるそうである。 シリア難民のボランティアの話しも、この様なパーティの席での情報交換の成果らしい。 今日の私達は、彼等にとってのパーティの「肴」である。 覚悟して臨んだ。 家に到着すると、ご婦人が3名と紳士が1名来られており、D夫妻と我々を入れて、全部で8名の会である。

Ⅾ夫妻がこのような極めて私的な集まりに、部外者の我々を呼んでくれるのは有難いが、当然のことながら、今日のパーティの「肴」は我々2名である。 参加の資格はone dish to passである。 最初に驚いたのは、決して若くない皆さま方は、ごく近隣の集まりだというのに、正装で、ハイヒールで、身には装身具を飾り付け、あわせて、お化粧も念入りである。 ドイツの人達が自分の家や綺麗に飾り、それが決して贅沢、華美に走らないというのは、国民性かもしれないが、お互いがお互いの家を相互訪問するという、このような習慣が、簡素で実質的な家事につながるのであろう。 見倣いたくても、私たちにはその風土もないし、気力も沸いてこない? 無理である。

美味しかった、朝食

美味しかった、朝食

食事中には実に様々な話題が飛び交った。 「福島の発電所の事故のことは最近聞かないが、解決したのか?」 「あなたたちは、バイロイトに三回も来ているが、ワーグナーは日本でも人気か?」 「ドイツ語の舞台がわかるのか?」 「難民問題をどう思うか?日本にも難民題はないのか?」などなど。 私からは「ドイツの電力事情の将来をどう考えるのか?」「ドイツはEUにどこまでコミットするのか?」などなど。 一つの話題から、次から次へと話が移る。 しかし、これらの会話はドイツ語ではなく、全部が英語である。 日常、英語を話すことがほとんどない彼等にとって、英会話は新鮮なのであろう。 話は色々と飛んだが、じつに面白い興味の尽きないパーティだった。 Ⅾ夫妻が私達二名を「肴」として招待したのは概ね、成功だったようだし、我々もしっかりと食事と会話を楽しんだ。

次に音楽の話題に移った。「どのような音楽を聴くか?」から、話しは多岐に及んだ。 バッハの話になった時に、宗教曲の話から、「教会オルガン音楽などについては、日本ではほとんど聴く機会がなく、専ら、ヨーロッパ、おもにドイツの教会の映像や、録音音楽を楽しんでいる。」と説明した。この点に関しては、彼等と日本に居住の我々とは、根本的に属している文化圏が異なる。 彼等にとっては日常の営みが、日本人にとっては、崇める様な芸術鑑賞なのである。 現在のドイツの人々は押しなべて、昔ほどの篤い信仰心に支えられているように見えないのは何故か不思議だ。 しかし、彼等の宗教音楽の歴史的・文化的価値は、これからも褪せないでいてほしいものだ。

バッハのチェロ・ソナタ・パルティータの話しになった時に、座の空気が一変した。 私が、色々なチェリストの曲を聴いたが、やはり戦前から戦後にかけて活躍した、非常に魂のこもった演奏をする、フランス人のピエール・フルニエ(Pierre Fournier)の演奏をベストと思うと発言した。

来客の中で、どちらかというとこれまで口数の少なかった紳士が「私の父が生前、チェロを弾いていました。」と話し出した。 チェリストと言えば、不思議とドイツ人の名前が思い浮かばないというのが私の印象である。 スペイン、ロシア、フランス、アメリカ(中国系)などから、巨匠が沢山、輩出しているが、はたしてドイツは‥‥? 彼の父親はLudwig Hoelscheur(1907-1996)という。 家に帰って標準音楽事典(音楽之友社)を調べたら、きっちり名前が掲載されている。 戦中から戦後にかけて、ドイツで活躍したチェリストで、W.フルトヴェングラーや、ピアニストE.ナイ(Elly Ney:戦前から戦後にかけて活躍したドイツの女流ピアニスト、ベートーヴェンを得意とし、今も彼女のCDは多く販売されている)とのバッハ、ベートーヴェン、ドボルザークなどのチェロ・ソナタの共演などで名を馳せたらしい。 現在も彼のCD10枚組の演奏集がテレフンケンから発売されている。 帰国してから、私も早速購入した。 まだ充分に聴き込んでいないが。 しかし驚いたことに、これまで世界に著名な演奏家の親族に会うことなど全くなかったが、これはドイツでは音楽人の密度は日本よりはるかに濃いという事なのであろう。 父の思い出等を聴くと、かの紳士曰く「私の父は、ほとんど生涯にわたって自宅にいることはなく、世界中を飛びまわっていた。 父親に愛着を覚えたことはない。 チェロを手にしたこともない。」と冷徹な返答であった。 内心、父の偉大さを認めつつも、反発を続けた親子関係であったらしい。 人生は複雑だ。

【先頭に戻る】

ホームパーティ(2) パーティで私の横に坐っていた、マリオンさんという名前の女性が、このHoelscheurさんの義理の娘さんとういうことも後にわかった。 偶然にも彼女とは数日前のバイロイトの会場で、「タンホイザー」が上演された時、見かけたように思ったが、気弱な私は声をかけるのを躊躇した。 しかしあれが、彼女であったかどうかはその後もズ―ッと気になっていた。後日、Ⅾさんにその話をすると、彼女はタンホイザーを観劇に行っていたはずだ、という事で、改めて今度は、Ⅾさん宅から、少し離れたマリオンさんの家で小パーティをしようという事になった。 人々はこういう事で親しくなり、距離を縮めてゆく。

マリオンさんの自宅でⅮ夫妻と我々二人が参加し、大きな庭付きのベランダで談笑がはじまった。 「今回の「タンホイザー」の出来は?」 「家にいくつかの仏像彫刻があるが、Masaはどう思うか?」などなど。 仏像(東南アジアの小乗仏教系の等身大の仏像二体、他)の蒐集が彼女の趣味という事で、時にこれらの像に向って祈るという。 家族の写真集には、なんと義父のHoelscheurさんと、あのピエール・フルニエさんが親しく語らっている写真を見た。 彼等には親交があったのだ。 機会があれば自分の家系の傑出した人を語りたい、知らせたい、という欲求はどこの人も持っているものなのだろう。 自分達の大切にしているものを拝見することが出来たことに感謝したい。

帰国して半年ほどした、2019年の12月に、NHK-BS放送で、今年、我々が見たバイロイトの「タンホイザー」の実況映像が放映された。 ドイツの人々にとって、画面の下の日本語の訳詞は鬱陶しいだろうが、彼等(Ⅾさん、マリオンさん)にこの映像のコピーを送った。 ドイツではまだ解禁になっていない映像と思う。 次回、再々々度お会いすることが出来たときには、この「タンホイザー」の話から始めることにしよう。 会えるかどうかはわからないが‥‥。

【先頭に戻る】

第2章 ドイツで出会った景色―――

1.鉄道乗りまわし

ドイツ鉄道(DB)で乗車した路線

2011年

フランクフルト空港駅→ニュルンベルク(237.4km)

ニュルンベルク→ミュンヘン→ザルツブルグ→ニュルンベルグに戻る(680.5km)

ニュルンベルク→バイロイト(85.4km)

バイロイト→イエナ(142.8km)

イエナ→ライプチッヒ(104.7km)

ライプチッヒ→ドレスデン→ライプチッヒに戻る(228.4km)

ライプチッヒ→ウェルニゲローデ→ブロッケン山→ライプチッヒに戻る(382.6km)

ライプチッヒ→ハノーバ→経由→ケルン経由→フランクフルト空港駅(733.4km)

(全走行距離:2,595km)

2015年

フランクフルト空港駅→ライン川沿い→ケルン(218.3km)

ケルン→ニュルンベルグ→バイロイト(497.4km)

バイロイト→ライプチッヒ(199.9km)

ライプチッヒ→アイゼナッハ→ライプチッヒに戻る(410.2km)

ライプチッヒ→コトバス→フランクフルト(oder)→ベルリン→ライプチッヒに戻る(582.5km)

ライプチッヒ→デッサウ→ライプチッヒに戻る(150.8km)

ライプチッヒ→ミュンヘン→ザルツブルグ(573.7km)

ザルツブルグ→ミュンヘン→フッセン→ミュンヘン→ザルツブルグに戻る(547.6km)

ザルツブルグ→フランクフルト空港駅(553.2km)

(全走行距離:3,734km)

2019年

ミュンヘン空港駅→ミュンヘン経由→ライプチッヒ(407.2km)

ライプチッヒ→ケーテン→ライプチッヒに戻る(168.9km)

ライプチッヒ→マグデブルグ→ロストック→ライプチッヒに戻る(838.3km)

ライプチッヒ→ハンブルグ→ブレーメン→ライプチッヒに戻る(879.1km)

ライプチッヒ→バイロイト(201.1km)Hof経由のローカル列車を利用。

バイロイト→ミュンヘン→ミュンヘン空港駅(232.5km)

(全走行距離:2,727km)

(3年間の全走行距離:9,056km)

(参考:稚内―那覇(直線距離):2,471km)

【先頭に戻る】

思い出にのこる鉄道旅 鉄道旅は、ドイツの景色、人々を身近に感じるのに最も適した方法である。 ドイツ鉄道(DB)のレール・パスを購入すれば、道中の乗車券の心配はいらないし、混んだ列車が来た場合は見送って次の列車に乗ってもいい(一人用、二人用のパスが販売されている)。 とにかく手軽にドイツを気儘に周遊し、親しむには鉄道は最適の乗り物である。 上の記述は、思い出す範囲で2011年、2015年、2019年の旅で、ドイツ鉄道(DB:Deutsch Bahn)に乗車した記録である。 全走行距離は9,056kmであり、これはほぼ、東京―ライプチッヒ間の直線距離に相当する。

ドイツ鉄道が誇るICU

ドイツ鉄道が誇るICU

基本的には、ライプチッヒを中心として行動した。 その理由は、この都市が、ドイツ国内のほゞ中央に位置するからであり、国境まで行っても、その日のうちにライプチッヒに戻ることが出来る。 ICE(高速列車、Intercity-Express、イーツェーエー)はドイツの幹線を網羅しており、運行回数も多い。 下記は、ドイツの鉄道やトラムに乗り、その時々の印象を書き綴ったものである。

【先頭に戻る】

(1)始めてのドイツ鉄道 2011年7月27日(水)。 関空からイスタンブールで乗り継ぎ、フランクフルトに入った。 フランクフルト・空港駅のドイツ鉄道事務所で、日本で購入した7日間通用のレール・パスに有効承認を受けて、早速、鉄道へ。 フランクフルトからニュルンベルクに入り(高速電車特急ICEで約2時間半)、時差調整の為にニュルンベルクで3泊した。 最初の2日は市内散策で過ごす。 この町は、第二次世界大戦時にナチス党本部や、顕示的な党大会など多くの活動があったところである。 連合軍はドイツに進駐するや、この町の主要な建物を徹底的に破壊しつくした。 ワーグナーは、この町が破壊されるはるか昔の、中世代の手工芸で栄えた平和な城郭都市ニュルンベルグを舞台に、全三幕のオペラ、「ニュルンベルグのマイスタージンガー」を創作している。

今、この地に立っても、戦禍の跡は一寸見の旅行者にはまったくわからないほどに復旧を遂げている。 城郭を基本とする旧市街の構造は、ほとんど昔の姿そのままに復元されていた。 最初の2日間はニュルンベルグの町を歩き、小高い旧城郭に登り、体の順化とドイツの食と空気を体に沁み込ませた。 海外の地で、これだけゆっくりとした時間を過ごすのは初めての体験であった。

【先頭に戻る】

(2)乗り鉄 あとの一日は、「乗り鉄」で、気楽な鉄道旅行である。 朝早い列車でニュルンベルグを発ち、ミュンヘンに向かう(ICE)。 鉄道乗車は、南ドイツの景色や、町・村の雰囲気に馴染む手軽な方法である。 先ず、目から体を慣らしてゆく。 言葉がわからないながらも、多くのドイツ人乗客の姿・形を見ることで、自分がドイツにいることを実感する。 特に、お爺さんや、お婆さんの団体は興味深いし、犬を連れたり、自転車を載せたりと、日本では決してみられない景色は一種、不可思議である。 ミュンヘンからはハール、ローゼンハイムを通過して、ザルツブルグへは約2時間半で到着した(各駅停車のローカル電車)。 ザルツブルグはオーストリアの西端に位置するが、ここまではドイツ鉄道の切符が通用する半分ドイツのような土地である。

ザルツブルグはモーツァルトの生誕の地であり、音楽ホールや大小の劇場など様々な音楽環境が整い、多くの観光客が訪れる文化の薫り高い街である。 また、この地の近郊は、かつてのアメリカ映画の名作、「サウンド・オブ・ミュージック」(1965年)が撮影された場所としてアメリカ人(日本人にも)には よく知られる。 しかし、この映画は、特にその後半部分はナチス・レジスタンスの映像であり、ドイツの人にはほとんど認知されていない作品である。 車窓からの眺めは、ほとんどが平坦な国土であるドイツにとって、スイス・アルプスが近い事を思わせる山の景色である。 ザルツブルクは十分に準備して再訪したいところだ。 音楽の予定も考慮したいものだ‥‥。(2015年にこの町を再訪し、3泊し、市内観光を楽しんだ。)

今回、ザルツブルクで私が行ったことといえば、駅周辺を散歩し、駅売店でマクドナルド・ショップに立ち寄りハンバーガーと、フレンチフライを買ったことである。 バーガーの食味、大きさは国際基準並みであったが、価格は日本に比べると随分と高かった。 ザルツブルク中央駅に到着する少し前、ザルツアッハ川を渡るとき、車窓から、高台の上に建つ有名な大聖堂や、あの祝祭劇場の屋根が見えた。

しかし、この時の私のザルツブルグの滞在は僅か1時間程度だった。 再びニュルンベルグに戻らなければならない。 ミュンヘンからはアウグスブルク経由のローカル線の電車列車を乗り継いで、ニュルンベルグに戻り着いた(約5時間)。 車窓は、森林と農村がかわるがわる入れ替わり、農耕地は広々としており清潔感にあふれて見える。 小麦もトウモロコシも一見して耕作地の一区画が随分と広い。 なだらかな土地は全部が機械化された耕地であり、ドイツでは主要穀物はほぼ自国生産で賄われている様子がよく分かる(ドイツの穀物自給率は92%、一方、日本の自給率は30%程度である(2011年データより))。 食糧生産力は国力と自信の重要な指標である。

【先頭に戻る】

(3)ライプチッヒ中央駅

ライプチッヒでは中央駅(Leipzig Hauptbahnhof)に近接のホテルを定宿とし、2011年、2015年、2019年と、いずれもこの町に、6ないし7連泊した。 ライプチッヒは人口が約60万人の地方都市であるが、この地方の交通の集散地、分岐点であり、多数の線路を束ねる役割をもつ。 ここでは計28本の線路がターミナルに乗り入れている。 ライプチッヒ中央駅は旅客専用のターミナルでは、ヨーロッパの中でも最大規模を誇ることで知られる。 確かにデカイ。 日本では見られない壮観な眺めであり、プラットホームの端に立つと、様々な長距離列車、近距離用の気動車、通勤電車など、一両から、20両を越える長編成の列車まで、様々なカラフルな車輛が到着、出発を繰り返しているのが見える。 プラットホームの先ははるかかなたで、霞んで見える。 日本では見ることのない、ヨーロッパの典型的な20世紀的景色である。

2011年、2015年にライプチッヒを訪れた時は、旧東ドイツ域内にも関わらず、清潔で文化の薫りの漂う見事な都市景観を有していた。 しかし残念なことに、2019年には、例えば公園の周辺のごみの散らかりとか、ターミナル駅にたむろする人の視線が何とも薄暗く感じた。 これはこの都市だけの変化なのか、または国全体に拡がって来ているのか? 難民問題、EUの安定維持、経済格差の問題、いずれもこれまで元気であったドイツに暗い影を落とし始めているのは間違いないが、何とか以前の水準を維持したドイツで、ライプチッヒであってほしい。

【先頭に戻る】

(4)ライプチッヒを起点とした鉄道旅 ライプチッヒに滞在の間、レール・パス利用でオドラ河沿いのポーランドの国境に出かけた。 以下、車内・車窓の景色である。 旧東ドイツの領域になるが、西側地域に比べると社会資本が十分に行き渡っていないのか、全般的に町が貧相な印象である。 ライプチッヒ→コトバス→フランクフルト(オデル)→ベルリン→ライプチッヒ、と総計どれくらいを走行しのかを、後日計算すると582.5kmであった。 全て普通電車であったから、極めてスローであった。 そして、ローカル線の趣に溢れていて、名の知れた観光地もなく、田舎の人々が時おり乗り降りする。 車内はずーっと閑散として、ゆったりとしていた。

フランクフルト(オデル)付近は、ポーランドとの国境を接する地域であるが、この先のポーランドの景色も恐らく、今、見ている景色とあまり変わりのない田舎の耕作地の景色が続くのであろう。 変化が乏しいといえばそうであるが、間延びした時間をゆったりと過ごす。 退屈することはない。 列車の運行時間は正確であった。 都会人にとってはこの田舎風の景色が心の安らぎになる。 フランクフルト(オデル)の列車乗り換えの時間には、駅の売店に立ち寄り軽食をゲットしたが、英語は全く通じず、ドイツも辺境まで来るとこうなのだと思った。 列車がベルリンに着くちょっと前から、乗客の乗り降りが頻繁になったが、それでも3,4両編成の列車は混み合うというほどの事はなかった。

このまったりとした空気感はドイツの田舎を走る車中では、普段の車内景色なのであろうが、とある駅から7、8人の下校時間の女子高生の一団が乗車してくるのに遭遇した。 彼女たちは大声で話を始めた。 放課後の解放感に浸り、化粧したり、髪の毛を梳いたり、スマホに集中したりと、車内は一気に賑やかになった。 私たちは彼女たちをチラチラと眺めながら、どこの女子高生も似たようなものだな‥‥、と思わず笑みがもれる。 私たちの存在は彼女たちにとって、空気みたいなもので何ら気に留める事もない。 気儘にふるまう彼女らの自然な姿を堪能した。 ドイツの田舎にもやっぱり女子高生はいる!! いいタイミングでこの列車に乗りあわせたものだと、一人合点した。

ベルリンでは列車乗り換えの為にベルリン中央駅で一旦、下車した。 今回の旅では大きな都市を訪れる計画はないので、何の下調べもせず、情報皆無のまま、ベルリン駅周辺を彷徨つた。 従って、あまり駅から離れるわけにはいかない。 小腹を満たすために、簡単なサンドイッチの様なものを買って、道端に出ているパイプ椅子に座って食事をした。 大都市の真ん中であるが、ここでも犬の愛好者は多く、隣の席には年老いたおじいさんが、おとなしい大型犬を連れて散歩中であり、同じく我々の隣のパイプ椅子で休憩中していた。 大都会にいながら、寛いだ雰囲気にしばし浸った。

車窓の景色で眼を見張るのが、夥しい数の風力発電用の風車である。 鉄道沿線の、特に、人のまばらな農耕地には、すごい数の風車が回っている。 この国は原子力発電の廃止を国是と決めており、勢い、風力発電の比重に拍車がかかっている。 火力発電も環境意識の強いドイツ国民からは批判を受け、規模の拡大は望むべくもない。 工業の発達したドイツは、その不足した電力をフランスから購入しているという。 フランスの発電は大半(78%)が原子力というから、ECを一つの国として見た場合、はたしてドイツの風力発電への傾斜が果敢な挑戦といえるかどうかはいささか疑問ではある。 いまや、風力発電、太陽光発電、水力発電などによる再生可能エネルギー発電はドイツ電力全体の40%を賄う(2019年)というから、このドイツの挑戦は満更ではなく、今後のエネルギー生産の大きな変貌を示唆しているように思う。

長距離移動という事では、東方向は、フランクフルト(oder)またはザルツブルグ、北方向ではロストック、西方向ではブレーメン、南方向ではフッセンに向った。 いずれも車窓からの景色をのんびりと眺め、それぞれの地方で乗降する人の変化を楽しんだ。

【先頭に戻る】

(5)ブロッケン山、ハルツ狭軌鉄道 2011年。 ライプチッヒから2時間程でブロッケン山のふもとのウェルニゲローデ駅に着く。 ここからドイツ平野部の中で、最も高いブロッケン山(1125m)の頂上まで蒸気機関車(東ドイツ製)が客車を引いて走行している。 運行距離は19kmで、1899年に開業された(軌道幅1000mm)。 この山の周辺には霧が多く発生し、霧や雲に人影が出現するブロッケン現象で知られた山である。 また、その現象から、この山の魔女伝説も有名である。 第二次大戦後、この山域は東ドイツに属し、かってソヴィエトがNATO諸国の兵力の動きを監視するための大きなレーダー基地があった。 今は東西の力関係も変化し、レーダーの存在価値は無く、空洞となっているが、ここは東西緊張の象徴であったところである。 120年前の蒸気機関車が山を登る、頂上にはソヴィエトの基地がある、周辺は綺麗な森である、などに食指をのばしての思い付き旅である。 山はなだらかな形状で、車窓からの緑の木々は眩しかった。

霧の山頂駅に入線の機関車

霧の山頂駅に入線の機関車

単線路線であるが、途中で上り・下りの行き違いのための停車場あり、その停車場ごとに大きな停車時間が設けられていた。 乗客はまばらで、30人ほどの定員の客車内に、5、6人であった。 カメラ撮影に忙しい人、前に後ろにと車内をウロウロする人、大声で何やら話す人、いずれも男性の乗客であったが、私を含めて、皆、童心に戻っていた。 蒸気機関車に対する郷愁は、日本でも三脚カメラの鉄チャンで有名であるが、その郷愁は日本(人)に特有のものでもない。19世紀製造の走る蒸気機関車は力強い美術品だ。 今や新幹線やICEが便利で早い乗り物としてもてはやされている。 しかし、動力が蒸気から電気に変わったことで、何やら大きな忘れ物をしてきたような気がする。 音と力強さと。 蒸気機関車が世の中を変えた交通革命の時代を忘れてはならない。 ドイツにも日本にもその気運があるが、一種の温故知新か。

【先頭に戻る】

(6)鉄道旅、シリア難民との遭遇 2015年。 バイロイトの後、ライプチッヒに約1週間、次いで帰国直前にザルツブルグに3日間滞在した。 ザルツブルクに滞在の時、ワーグナーのパトロン、ルートビッヒII世が、バイエルン地方の国境に近い岩山に建設した世界文化遺産の大理石造城郭、ノイシュヴァンシュタイン城を見に行こうという事になった。 とっさの思い付きである。 時刻表を調べたら、早朝にホテルを発てば、深夜にはザルツブルグに帰り着けると読んだ。 早朝にザルツブルグを発ち、ミュンヘン経由でローカル列車を乗り継いで、麓の駅、フッセンFüssenに着いたのは昼前であった。 バイエルン地方でも特に景色の素晴らしいと言われる古い町である。 何とかしてお城に近づこうとしたが、生憎、世界遺産のこの城の入場待ち時間は5~6時間で、私達が入場できるのは午後5時ごろであった。 これだといくら頑張っても、とてもその日のうちにザルツブルグには戻れない。 団体のツアー客たちは、この間、入場の少し前の時刻にバスで城の玄関口に横づけし、城内にスイスイと入っていった。 何という差! 効率的に旅が出来ない、これが個人旅行の辛い所である。 旅の途中でのとっさの思い付きや、大きな変更には碌なことがない。

ノイシュヴァンシュタイン城

ノイシュヴァンシュタイン城

目の前に霞にけむる聳え立つ白亜の殿堂の入場はしぶしぶ諦めて、城の写真集を一冊購入し、帰路に就いた。 ノイシュヴァンシュタイン城の見学は叶わなかった。 しかし、残念というよりも、南ドイツの風景をのんびりと、気儘に堪能することが出来た。 途中の車窓からの緑の牧草地は天国のような美しさだ。 やがて、薄暮はたそがれ、周囲は帳にくれた。

列車がミュンヘン駅に着く少し前から、町の様子が何とも異様な状況を呈していた。 線路沿いの道路は、数百両の警察車両で埋まっていた。 青・赤に点滅する警告灯が騒々しく周囲を照らしていた。 どうも、直感するに、陸路のシリア難民の第一陣が、オーストリア経由で南東ドイツ地方に到着したのだ。 駅の周辺には、「ようこそドイツへ」(Willkomen Deutsch Land!!)と歓迎ののぼりを掲げた左派ないし中道派のドイツ人のグループがシュプレヒコールを大声で叫んでいた。 それを取り囲む多数の警察官。 これはどうも、難民とドイツ人というよりも、右派系のドイツ人と、左派・中道系のドイツ人の接触を極力警戒しているように見えた。 列車が駅に到着すると、プラットホーム上には明らかにシリア難民とわかる数百、数千の人たちが、警官に誘導されてある方向に向かって歩いていた。 男だけでなく、女もいれば、子供、老人もいる。 皆、一様に薄汚れて見えるし、着ている衣服はいかにもくたびれた様子だ。 荷物もほとんど持たない。 やっと着いたという安堵感よりも、ただただ疲れ切った表情で歩いている静かな行進だった。彼等のこれから先のドイツでの生活は一体どうなるのか? しばし、彼等の行く末を思った。 私達の乗った列車は、彼等の動きとは反対のオーストリア方向なので、車内は静かであったが、他の乗客たちも私と同様に、数千キロを歩いた難民たちを刮目の視線で見守っていた。

シリア難民と警察官、ミュンヘン駅、2015年

シリア難民と警察官、ミュンヘン駅、2015年

【先頭に戻る】

(7)トラム(路面電車) 2015年。 ドイツ鉄道は押しなべて、運行時間には正確で、乗客に対する電光掲示板やアナウンス放送があり、車内で自分の立ち位置を分からなくなることはまずない。 また、車内、トイレの清掃は行き届き、気持ちがいい。 運行時間、車内清潔はドイツと日本はどちらも格段に他の国にくらべて優れているというから、それはそれで有難い話である。 では次に、庶民の足である、市内の市電はどうか。 ドイツではちょっとした規模の都市では、路面電車(トラム)が走っている。 東京、大阪は地下鉄社会である。 一方、京都は、市バスが路面電車を凌駕し、トラム(市電)は京都から消えてしまった。 私が路面電車を見た町は、ライプチッヒ、ドレスデン、ベルリン、ザルツブルグ、イエナ、ニュルンベルグ、ミュンヘン、ケルン、ブレーメン、フランクフルトである。

トラム

トラム

大概の車輛は3、4両編成である。 車掌はいなくて、運転手一人のワンマンカーである。 いずれも各都市の中央駅前(Hauptbahnhof)が最も乗降客の多い駅であるが、ライプチッヒで市街地の外の運行はどうなっているのかと思い、何回か手当たり次第に郊外を目指すトラムに乗った事がある。 市街地の人通りの多い駅を離れると、トラムの速度は自然と早くなるし、さらに郊外に出ると自動車の道路とトラムの軌道は完全に分けられ、敷石レールの上を走行するトラムではなくなる。 そして、驚いたのはどの終着駅でもそうなのだが、乗客が降車しても運転手はそのまま運転を続ける。

よく見ていると、トラムはそのまま走り去り、少し先で反時計廻りに大きく一周する。 即ち、終着駅で折り返し運転をするのではなく、そのまま前進で、反時計方向にOターンをして都心に戻るのである。 一編成のトラムには運転台は先頭部にしかない。 運転手は行きも帰りも同じ席で乗務する。 これは合理的である。 日本でもできないことはないと思うが、都市部周辺の郊外の終着駅で一周回転するだけの土地が確保できるかどうかである。 直径、50㍍ほどのサークルが必要である。 ドイツでは出来ても、日本ではこれだけの遊休地の確保は難しいと思う。

【先頭に戻る】

(8)不正乗車の摘発 2019年。 ドイツ鉄道でも、トラムでも、地下鉄でも、駅、プラットホーム上に、改札口はなく、乗客は自由に乗り降りできる。 一見、自由なようだが、これは乗客が自主的に有効な乗車券を購入しているというのが大前提であり、もし何かの理由(車内検札など)で、有効な乗車券を保持していないのを係員に摘発されたら、それは大事件で、その乗客は普通運賃の数十倍ないし、それ以上の法外なペナルティを課せられる。 私はそういう厳しい運用を知っていたから、怖くて無賃乗車は一切行っていない。 どこの駅にも自動の発券機が備え付けられており、乗客は列をなしてでも切符を購入するのがいつも見る風景である。トラムの場合は乗車すると車内で当日券をカードで購入できるようになっている。 すぐに当日券を購入すれば問題はない。 駅に自動改札機(検札機)はないし、使用済みの切符も回収する箱も見当たらない。 あくまでも性善説による運用と思った。 しかし、‥‥。

ドイツ鉄道では、私はレール・パスを保持しているので、特に心配することはなかったが、確かに車内検札専門の乗務員がいて、遠距離列車に乗っている時でも、一、二時間に一回程度の検札がある。 そのたびごとに乗務員の顔が変わるから、摘発に当局は相当に注力しているようである。 一度、ライプチッヒでトラムが郊外を走っている時に検札に遭遇した。 私は一日乗車券を持っていたので安心していたが、やり方はこうだ。 とある駅に着いたら、一編成の車輛に5、6名の検査係官が一斉に乗車した。 ドアは閉められ、発車。 次の駅に着くまでの間に、係官は乗客全員の乗車券を検札した。 乗客の中に切符を持たないオバサンがいた。 彼女は身柄を監視され、次の駅で降車を強制された。 そこで、係官がペナルティ金を徴収するという手はずである。 電車が発車したために、私はオバサンのその後の経過を見届けることが出来なかったが、トラムはこういうやり方で無賃乗車を摘発していた。 ルールを守らない者には、厳しく、容赦ない。 決して性善説的な運用ではなかった。

http://voyage.webcrow.jp/img/db_map.jpg (ドイツ鉄道路線図)

バイロイト、ライプチッヒの場所を拡大( )して探してください。 ドイツ中央部の東(右)よりです。

)して探してください。 ドイツ中央部の東(右)よりです。

【先頭に戻る】

2.私にとってのドイツとは

ドイツは大人の国であり、今や、周辺諸国からは一目も、二目も置かれている。

戦後70年間にドイツが果たしてきた復興の実績を見て、改めて周囲の国々はドイツの、またはドイツ民族の集中力は、時として大変な起爆力を秘めていることを知った。 特に、東西ドイツの統一後には、EC創建の推進国として、ドイツは目覚ましい存在感を示した。 確かに、日本もドイツと同じく、第二次大戦の敗戦国であり、極度の疲弊の中から立ち上がっている。 しかし、地政学的に見て、ドイツと日本の背景はまったく異なっている。 ドイツは、周りの国と陸続きであり、ドイツの歴史は周辺諸国との軋轢の連続であった。

現在のドイツは、近隣諸国と同じ紙幣・ユーロ(€)を使用し、交通も鉄道、道路、船舶、航空路といずれもパスポートなしでの往来が可能である。 この欧州連合体(EU)は域内での公用語は23か国語におよび、まさに歴史上、類を見ない連合体である。 地理的にも、人文的にも、EUの中心に位置するのがドイツである。 そのドイツは1989年の東西ベルリンの壁の崩壊を機に、翌年の1990年に東西ドイツの統一を果たす。 そして、1993年にはマーストリヒト条約が発効し、欧州連合体が発足した。 その後、東ヨーロッパの旧ソ連圏の諸国が順次、EUに加盟し、現在では28カ国に及ぶ。 非関税障壁の撤廃などにより巨大な市場が誕生し、自由競争の大きな市場が欧州に現出した。 これは、ヨーロッパ史上に類のなかった出来事であり、長大な実験である。

今のドイツは、周辺諸国との間には、政治的な情報障壁も、経済的な関税障壁も、文化的な閉塞状況もなく、情報の自由化で、ドイツの内情はオープンである。 第一次世界大戦、第二次世界大戦で敗戦国となったドイツは、戦後には徹底的に戦中の狼藉の反省を迫られ、また自らも反省した。 しかし、EUの運営と維持で、今やドイツはヨーロッパの盟主的な位置を占めるが、ドイツは周辺国との違いを認識しつつも、包括的にEU運営を考えてゆかねばならない。 踏み込み過ぎてもいけないし、また無関心を装うのはさらにいけない。 ドイツはバランスを保ってそれらをやってきているからこそ、周辺の国々は、過去の狼藉を忘れることは決してないが、一定の尊敬を集めていると思う。 振り返って、日本はどうか? 日本は近隣諸国とは海を隔てており、近隣諸国との相互依存関係ははるかに希薄で、従って、隣国との距離の取り方に明確な方針を見いだせずにいる。

しかし、今、EUは揺れている。 当面のイギリスのEU離脱はEUにとっての最初の大きな試練である。 また、現加盟国のうち、東方、南方の諸国の経済活動は決して思わしくないし、回復の見通しもない。 また、トルコなどのEU加盟の希望にどう対処するのか等の、難題がある。 EUは拡大を続けるのか、現状維持で行くのか、それともコアの数各国での結束の方向に向かうのか? これらはドイツの意向を抜きにしては考えられない。 しかし、ドイツは戦後70年間の集中した復興の実績と獲得した自信を踏まえて、これからもヨーロッパ全体の中で、重要な一角を占めてゆくものと思う。

古い歴史を有するヨーロッパ諸国において、ドイツは文化的にも独特なゲルマン色を発揮している。 音楽世界では宗教音楽については、イタリア、フランスなどのカトリックのミサ曲が主体で大きくその地歩を築いたが、ドイツではプロテスタントの祭礼用の音楽として、バッハらが受難曲、コラール、カンタータなどの大樹を築いた。 非常にドイツの香りの濃い音楽である。 オペラの世界ではドイツ色とイタリア色はまったく異なるし、交響曲のような組織力、構成力を誇る作品は圧倒的にドイツが強い。 絵画の世界は、イタリア、フランス、スペインなどが主流であろうが、ドイツの風景画には、ドイツ独特の渋みのある色彩がある。 文学や哲学の分野もそれぞれの国で巨匠を生んでいるが、ドイツには、シラー、ゲーテ、ホフマン、マンや、ヘーゲル、フロイト、カント、ニーチェ、ハイデッカーなど、独自の文学・哲学の巨樹を誇る。 政治・経済以外の諸文化面でもドイツは独特の色彩を放つ。

今回、三回、ドイツを訪れて、表面的にではあるが、幾人かのドイツ人に触れることが出来た。 ドイツの人々についていえば、非常に個人主義的な気質が強いと感じた。 言い換えれば、堅実で豊かな国民生活を必死に追及・維持している。 個人個人を見れば、国民はいっさいの甘えを排除するように合理主義が徹底している。 また、その結果としての社会資本の充実ぶりは他国より群を抜いているように見える。 この豊かさは日本の表面的・浮草的な豊かさと違ってれ実生活に根を張った豊かさである。 この堅実さ、手堅さはヨーロッパの中でも随一である。 昨今、英国のEU離脱が政情をにぎわしているが、歴史的に大海洋帝国を誇った英国は、EUのドイツ的な縛り(規律)に対して、心理的にそして、経済的に距離を置きたかったのではないか?英国のEU離脱という2020年の政変は、そういうところに原因があるのではないかと妄想するが。

一旦親しくなれば、ドイツの人達は、お互いを思いやる気持ちの細やかさに気が付く。 日本でも最近の、若者にも個人主義的な傾向が強いが、日本の場合は、個人主義というよりは、むしろ他人に対する無関心の増大である。

ドイツはナチスという負の遺産を何とか乗り越えたいという、国民的意識は持ち続けているが、この克服は世代が交代し、社会全体が脱皮するまでは、難しいと思う。 近年、長年の宿敵であったドイツに次ぐ大国、フランスとはECの運営と等をめぐって、覇権争いもあるが、基本的には友好関係を維持している。 これは両国の歴史上なかったことで、近隣諸国、特にフランスとの良好な関係を維持できるかどうかが、今後のドイツが健全な国家であり続けられるかどうかの分岐点と思う。 私はそういうドイツに限りない愛着を感じる。

ドイツ近代史の学者・坂井榮八郎氏は、『‥‥いくつかのことについて強い印象を受けた。 日本と比べてはるかに底堅い国民生活の豊かさ、反面一切の甘えを許さない合理主義、国際関係では、長年の仇敵のフランスとの国民レベルにも定着した蜜月感情。‥‥ 東ドイツの国名を直接口にすることは最大の政治的タブーであり、必要な場合、「いわゆるDDR」という言い回しのみで許容されていた。 いま日本では、ドイツが「過去の克服」の模範国であるように思われているが、その当時この問題は冷戦の陰に隠れて、あまり問題にされなかった。 ナチス時代のことが話題になると、みな一斉に押し黙ってしまった。 学校では歴史の先生が、授業が「現代」に及ばないように古い時代を中心に話すのだと、ある学生が私に話しくれたことがある。 「坂井さん、この問題と向き合うのは世代が交代するまで無理です」とも。』 述べている。 ドイツの現状を突いた鋭い指摘である(坂井榮八郎著・「ドイツ史10講」(岩波新書・826)(2003年刊)。

あらためて思うに、私自身、短期間のドイツ滞在の間に、接した人々からは国民生活の(精神的な)豊かさを感じたし、今の繁栄をもたらしたドイツ民族の合理主義の徹底ぶりを家庭生活の中でも垣間見た。 また、滞在中に旧体制のドイツ、すなわち、西ドイツと東ドイツの旧国境はどこらあたりにあったのかを調べようとしたが、本屋の販売地図のどこを探しても、ドイツの一時代前の旧体制を示すものは完全に一掃されていた。 これは一種、新鮮な驚きであった。 かろうじて、車窓の景色を眺めながら、その変化で、「旧国境はここらかな?」を勝手に推測したものだ。帰国して改めて地図を眺め直して、車窓からの景色の印象が、ほゞ正確であったことを知ったものだ。

町にはナチスにつながるものは何もなく完全に一掃されている。 ナチス本部のあったニュルンベルグの町にも何も見かけるものはない。 そして、ドイツの人達とはドイツでの第二次世界大戦のことを話すことはなかった。 坂井氏が述べているように、このことは事情に通じていない門外漢が迂闊に話題にする事柄ではない。 ただ、バイロイトで驚いたのは、2011年の「パルシファル」上演の第三幕で、突然に舞台上にナチスの軍旗がたなびき、そしてそこに十名程のドイツ軍兵士が乱入し、機関銃を乱射するが、すぐに取り押さえられるというシーンがあった。 「パルシファル」の話の展開とは直接に脈絡の無い演出で、その演出上の意図は理解しかねるが、劇場内には機関銃を空射した後の煙硝の臭いが漂って、妙に気が騒いだことがあった。 ドイツの観客はあの演出をどう受け止めたのか、または受け止めなかったのか? ドイツの人々の中にはまだ、何らかの晴れやかでない感情が残っているのだろうと推察した。

私はドイツのビールとソーセージについて語る資格はない。 ジャガイモは美味かった。 特に、生を蒸しただけのものがいい。

【先頭に戻る】

第3章 バッハ巡礼

バッハ音楽の享受 バッハの音楽に対して、中・高校生の頃は、地味で色彩感に乏しく、退屈な音楽との印象であった。 一方、ロマン派の音楽、なかでもチャイコフスキーや、ブラームスの音楽の甘美さ、哀しさには圧倒され、古典派のベートーヴェンの音楽も迫力をもって迫って来て、学習時間を削ってでも、それらを聴きたいという欲求は大変に強かった。 今の若者が、我を忘れてゲームに夢中になる、それに似た症状だったと思う。

大学生になって、中・高校生時代の恩師から、「聴いてみたらどうですか?」と長期間の約束で、バッハのブランデンブルク協奏曲・全曲のLPレコードを借用した。 カール・ミュンヒンガーによるシュトゥットガルト室内管弦楽団の演奏であった。 当時の私にとって、手の出ない高級品である。 長期間リースのご厚意に甘えて、ゆっくりと鑑賞することが出来た。 最初の印象は、様々な音色があり、それらが幾重にも重なり、リズムが色々と変化し、時に平穏であり、時に音が上・下に躍動した。 これまでのバッハのピアノやヴァイオリン曲の単調で、平板という印象とは随分と違った。 音が鋭く交差した。 白黒の水墨画が、カラフルな天然色絵画に変わったような感覚であった。 バッハはこんなにも躍動的な音楽を作曲する人だったのだ、これは楽しめるぞ、と自分なりの第1次バッハ開眼であった。 その後、バッハの音楽に対する興味は、特に他の曲などに拡がることはなかったが、この協奏曲の1番から6番までは何度、何度も聴き込んで音の隅々までを身に着けた。

その後のバッハ音楽との接触は、十数年後、ちょっと違う方向からやって来た。 当時、アメリカのジャズ・ピアニストとして絶大な人気を誇っていたキース・ジャレットは、ジャズの世界でピアノ・トリオ演奏、そしてソロのプレーヤーとして独特の境地を開いていた。 私がキースに夢中になったきっかけは友人が貸してくれた、ドイツのケルンでのソロ・インプロヴィゼーション(即興演奏)のLPであった。 全部が即興で演奏されていた。 昔から、バッハ、モーツァルトやシューベルトなどは即興演奏の名手として知られるが、それは彼らが、その曲想を後に楽譜に書き残したから、即興演奏の名手として我々は知るのである。 キースのソロ・インプロヴィゼーションは1975年1月に演奏され、幸いにもいい状態で録音された。 キース自身が再演を試みようとしても叶わない程に集中度が高く、緊張感を伴う演奏である。 という事で、私はキースを始めとして、多くのジャズメンの演奏に酔いしれて、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンス、ボビー・マクファーレン、チック・コリア、‥‥などなど、様々なジャズ曲を聴きまくった。 しばらくはバッハとは遠いところにいたと言わざるを得ない。

【先頭に戻る】

平均律クラヴィア曲集 そのキースが、1987年に、何んとバッハの古典の秀作、平均律クラヴィア曲集第1巻をピアノ演奏で録音した(第2巻は1990年、チェンバロで演奏)。 続いて、ゴールドベルク変奏曲をチェンバロで録音した。 先ず、キースがバッハを弾くことに大変に驚いたし、キースのバッハ音楽に対する限りない尊敬と帰依心に敬服した。 ただ、本格的に向き合おうとした初めての平均律はなかなかの難物で、すぐにその音楽を楽しむ事にはならなかった。 この曲集はピアノを志す者が、必ず通過する基本課題であるが、確かに外見的なきらびやかさに欠ける。 曲集は順番に24の長調と、短調の曲で構成されており、様々な曲想とリズムがある。 ピアニストにとってこの曲集にどう向き合うかが重要な課題と言われている。

しかし、多くのピアノ練習者から、この曲集は苦しい練習課題だという話しをよく聞く。 一方で、バッハの伝記や楽曲解説書では、この平均律クラヴィア曲集はピアノ音楽の最高の到達点とか、ピアノの旧約聖書(新約聖書はベートーヴェンのピアノソナタ全集!!)とか表現され、最高度の評価である。 試しに聴いてみた。 しかし、この曲集は私の心に届かなかった。 「何とか!」と懸命にこの曲集にすがるように集中してみた。 40歳のころである。 聴き込んだ演奏はキースのものではなく、ロシアの名ピアニスト、スヴィヤトスラフ・リフテルのCDを選んだ。 それからの数年間、家で音楽を聴くときは、この曲集に限った。 カセットテープにもコピーして、車を運転中や、通勤電車の中など、何回も何回も聴き返した。 次第にわかってきたことは、多彩なリズムの中に様々な表情があり、地味ではあるが、漸く心に少しずつ留まるようになってきた。

一旦、その味がわかってくると、次に、私の習癖で他のピアニストの演奏を漁った。 幸いにも、多くの名ピアニストは入魂でこの曲集を演奏し、それぞれの最上の録音を残している。 ピアニストにとって、この曲集の演奏は真剣勝負であり、使命感と意地が結集されているのがわかった。 そして、それぞれのピアニストによって随分と曲の表情が異なるのを見出すのは、実に興味深かった。聴こえてくるのは間違いなくバッハの音楽であるが、バッハの音を通じて演奏者であるピアニスト自身の声を聴くようである。 例えば、グレン・グールドとウィルヘルム・ケンプのそれは、どちらも名演奏の評価は高いが、まるで違う。 今、数えてみれば、第1巻も、第2巻もそれぞれに約20名のピアニストのCD演奏を集めてしまった。 贅沢と言えば贅沢であるが、宝の持ち腐れとならないように繰り返して、鑑賞している。 これがバッハ開眼の第二弾である。

この曲集については、様々な知性が魂を込めた記述を残している。

『「平均律クラヴィア曲集」をあたかもそれらがたんなる練習曲であり、《技術的練達》のお手本であるかのように演奏しようと考えるとは、とんでもないことだ。 これらの曲の各音符ごとに、私は作曲者の高鳴る感情を聴くのである。 バッハは最も普遍的な天才だから、卑俗とか、下品とかいう、高尚な精神と相いれないいっさいのものを除いては、彼によって表現されなかった感情はない。 彼の作品には、言葉ではなずけたり分類したりすることの不可能な感情すら躍動している。 私はいつも言うのだが、バッハは一つの火山なのだ。」(世界最高峰のチェリストのひとりと言われる、パブロ・カザルスの言葉、1967年)

また、リストとワーグナーの興味ある逸話がある。 『‥‥‥伝記作家たちの語るところでは、ワーグナーとリストとが折よく会うことがあると、大ピアニスト(ワーグナーの事)は「平均律クラヴィア曲集」を初めから終わりまで弾き、その間リストは耳を傾けながらこの巨匠(バッハの事)の楽譜を読んでいたという。 なんという対話であろう!』(フランスの哲学者、アランの文章から、1961年)。リスト、ワーグナーの時代においても、この「平均律クラヴィア曲集」は巨匠たちに感興の時を与えていたようだ。

いずれの知性も、言葉を駆使してバッハの「平均律」を論じているが、この曲集の素晴らしさ、精神性、多様さに関して自分の心が受けた琴線を説明しようとすれば、言葉では語りつくせず、このような表現になってしまうのであろうと思う。 実際、この曲集を聴いて、心の中に惹起する感情を言葉で表現するのは至難の業であるというか、不可能な事のように思う。 それほどまでに、深い。

この執拗なバッハ音楽の聴き方は、40歳代から50歳代の頃、イギリス組曲、フランス組曲、ヴァイオリン・ソナタとパルティータ、チェロ・ソナタとパルティータ、音楽の捧げもの、フーガの技法、マタイ受難曲、クリスマス・オラトリオ、いくつかの教会カンタータなどなど、鍵盤楽器から、弦楽器、そして宗教合唱曲と、どんどん拡げていった。 バッハの音楽を次から次へと漁った時期である。 どの曲にも新しい発見があり、そこからバッハを吸収した。 第三弾のバッハ開眼である。 これまでで、まだ手付かずなのは、オルガン曲である。 膨大なオルガン曲群の中から何をチョイス(焦点の当て方)するかのチャレンジの方策が定まらない。 折角、オルガン曲を聴くなら、我が家の音響設備を一新して、いい装置で聴いてみたいと考える‥‥。 そういう時は来るのだろうか? この様に私なり独自のやり方で、バッハ音楽を次第に身近なものにしていった。 そして、2011年、2015年、2019年にバッハが生きたドイツに行くチャンスが巡って来た。

【先頭に戻る】

JSBJSBJSBLSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSBJSB

バッハ巡礼――1

アイゼナハ Eisenach 2015年のドイツ行きの時、ライプチッヒ滞在中にバッハの生誕地であるアイゼナハを訪ねた。 アイゼナハはドイツのほゞ真ん中にあり、ライプチッヒの西方向約150kmに位置し(ライプチッヒからは鉄道で1.5時間ほどの距離)、所謂、チューリンゲンの森(Thüringer Wald)に接している。 この町は人口が約4万人で、緑の豊かな瀟洒な町である。

近くのヴァルトブルク山(Wartburg)の山頂にはヴァルトブルク城があり、この城はワーグナーの「タンホイザー」で繰り広げられる歌合戦のモデルとなった場所として知られる。 豪華なエリザベートの間が設えられている。 ワーグナーの「タンホイザー」の正確なタイトルは、「タンホイザーとヴァルトブルグの歌合戦」 (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg)という。 タンホイザーはワーグナーの創作劇であるから、この城でタンホイザーの劇中の歌合戦が行われたというのは、残念ながら史実ではない。 しかし、実際にこの城は歌合戦の会場によく使われたようだ。 多くの人々がこの城を、「あの場所」として観光に訪れる。

また、城内の一角にルターシュトゥ―ベ(Lutherstube)と呼ばれる質素な小部屋がある。 ここは1521年頃、かのマールティン・ルターが宗教改革活動で、幽閉状態にあった時、ラテン語の新約聖書をドイツ語に翻訳した場所として知られる。 いわば、ヨーロッパの新教キリスト教の発祥の地である。 多くの見物客が小さなこの部屋を感慨深げに見入っていた。

バッハ・レストラン 山を下り、バッハの生家を目指した。 ゆっくりと下山する事、約1時間で麓のアイゼナハの中心部に着く。 閑散とした場所で、長閑な雰囲気があり、人気はあまりない。 空腹を催してきたので、バッハ生家の道を挟んで真ん前にある、「バッハ・レストラン」という名前の飯屋に入る。 このあたりでは唯一の食べ物屋、兼、飲み屋である。 店内には一応、バッハゆかりの‥‥という事で、ヴァイオリンや、何枚かの年代物の楽譜(コピー品)が飾られていたが、見るからに古そうではあるが、有難味は伝わってこない。 客もそれらのディスプレーには無頓着なようだ。

バッハ・レストランの昼食

バッハ・レストランの昼食

厨房におばちゃんが一人、他にお客は、昼間からビールとおつまみで談笑する老人男性達が6名いた。 見るからに年金生活者のじいさん達の気楽な会合のようだ。 おばちゃんが注文を聞きに来るが、ジャガイモの料理が食べたいと思って「ポテト」と言ったが、通じなかった。 談笑するおじいさんたちが見かねて、仲間のひとりに「英語、喋れるのはお前や」という調子で、一人のおじいさんが指名され、私と、わかったようなわからぬ会話が始まった。 メニューの名前は忘れたが、写真のような皿が運ばれて来た。 ジャガイモは単に茹でたのではなく、味付けをして、マッシュして、ボール状にした手の込んだ料理であったし、キノコの煮込みスープもマイルドな味で、美味であった。 ローカルな雰囲気が一杯のレストランだった。 バッハの生家の町で暮らす人々である。

【先頭に戻る】

バッハの生家 空腹を満たしてから、向かいのバッハの家(Bachhaus)に行った。 黄色い壁の屋根裏部屋を有する三階建てのドイツでよく見る長屋造りの家であった。 入り口のすぐ横が広間になっていて、そこではチェンバロの実演が行われていた。 10名程が着席して静かに聴き入っていた。 ゴールドベルク変奏曲の主題、平均律1巻のプレリュードに引き続き、コラール曲集から何曲かが演奏された。 実演を終えて館内を一周する。 バッハ一族は大家族であったことは有名であるが、建屋の中には実に多くの小部屋があり、階段の踏板は中央部分が踏みつけられ、大きく凹んでいたし、また壁も堅牢そうではあるが、かなりの所でぬりかべの剥げ落ちた個所があった。 それらは、特に修理もされることなく、往年の時代をそのまま反映している様である。

バッハ生家の中庭

バッハ生家の中庭

また、バッハの家の裏側には大きな中庭があり、季節の花が綺麗に植栽されていた。 少年セバスティアンもこの庭で遊んだのであろう。 彼等の時代が如何に長閑であったのかが偲ばれる。 これだけを見ていると、バッハは確かにこの家に住んだのであろうが、ここには彼を偲ばせる音楽的な深遠は雰囲気は感じられず、ただ単に、これは少なくとも築後350年を経た古民家という風情であった。 まあ、しかしこの状況を眼に納め、空気を吸う事がこの旅の目的なのだ。

バッハの脳内・2015アイゼナッハ

バッハの脳内・2015アイゼナッハ

バッハの家の正面の右側に、コンクリート打ち抜きのモダンな建築物があり、バッハ関連の貴重な資料等はそこに集積されていた。 楽器、楽譜、当時の演奏会の風景画、見慣れたバッハのいくつかの肖像画、卵型のぶら下がり型の音楽視聴装置、それにバッハの胸像があった。 特に、この胸像の左半分は顔が剥離されており、頭蓋骨がむき出しになっている異様な胸像であった。 どのような根拠でこの胸像が造られたのかが理解出来ないが、バッハの音楽脳の偉大さ、大きさを示すもののようだ。 それに数々のバッハゆかりのおみやげ物が併設販売されていた。 (参考、胸像脳の件は以下を参照。 科学的根拠を持った探求らしい。http://www.bach-cantatas.com/Memo/Memo-2865.htm)

【先頭に戻る】

バッハ巡礼――2

ワイマール Weimar 2019年の一日、D夫妻と、車でワイマールに出かけた。 バイロイトから北東方向に約100kmである。 彼の新しい黒色のジーゼル車、アウディは快適な走りだった。 ワイマールは世界史の教科書に出て来る。 1919年に制定されたドイツ共和国の民主憲法で、結果的にナチスの台頭で事実上消滅し、無効化されたワイマール憲法で知られた町である。 ワイマール憲法は戦後制定された日本国憲法にも大きな影響を与えたとされる。 一方で、この古い都市ワイマールは文化人の多く集まったところとして知られ、ゲーテ、シラー、ヘルダーなどを生んだ文化都市である。 現在の人口は6万5千人で、バイロイトと同じ大きさの規模の町である。

シラー(1759-1805)とゲーテ(1749-1832)の生家は約二百メートル離れた近隣同士で、お互いにかなり頻繁に行き来があったようである。 街には二人が並び立つ大きな全身像があった。 二人の巨人がご近所同士とは狭い世の中である。 ゲーテの自宅が立派なミュージアムになっているので、そこを見学した。 文学者、詩人としてのゲーテは良く知られているが、自然科学者として鉱物の研究、生物の骨格研究や、色彩の研究に精を出し、また政治家としてもワイマール公国で指導的立場にあった。 時代の寵児であり、かつ先覚的芸術家、政治家であったのであろう。 ゲーテの最後の言葉となった、死の床での「もっと光を!」(Mehr Licht !)の現場である中庭に面した二階の寝室を見たが、確かに、薄暗い小部屋であった。 本当にこの部屋がゲーテの臨終の部屋だったのか?!

ワイマールはバッハが1708年から1717年までの約10年間を過ごしたところである。 ワイマールでのバッハは、作曲家というよりも、海外、特にヴィヴァルデイや、コレルリなどのイタリア・バロック音楽の秀作をワイマールの合奏団用に編曲したり、合奏団の演奏活動などを多く手がけた。 この時期は、自らの独創的発想が次から次へと溢れ出る前の貴重な充電期だったのではないか。町中を歩き回って、バッハのメモリアルを探し回ったが、胸像を一つ見つけただけである。 ドイツの町では、様々な胸像が色々な所に立っているので、よく注意して探さないと見失いそうな胸像であった。 どうもワイマールではJ.S.バッハは、後の世に現れた、シラー、ゲーテ、ヘルダーさん達の革新的な文化・芸術活動の数々で、少々影が薄いのではないか(?)と思った次第である。バッハの巡礼地行としては、やや物足りなかった。

バッハ胸像、ワイマール

バッハ胸像、ワイマール

思うに、ヨーロッパの都市では、過去、多くの偉人・芸術家を輩出してきた。 一つの都市でも過去に遡ると、重層的にさまざまな偉人が登場する。 従い、ひとつの町を一人の偉人を生んだ町として決めつけるのは無理のあることが多い。 このワイマールでは、シラーとゲーテが圧倒的に有名であり、多くの観光客もその記念館等を目指す。 残念ながらバッハの影はここでは薄いと言わざるを得ない。 辛うじてバッハの胸像の立つ一角だけが、「ワイマールのバッハ・コーナー」とでも呼べるのかなあという感じであった。

【先頭に戻る】

バッハ巡礼――3

ケーテン Köthen バッハはケーテンの宮廷に招かれて、1717年から1723年までの7年間、ケーテンの宮廷楽長として、アンハルト=ケーテン侯レオポルトの下で、純粋に音楽に仕える幸せな時間を過ごした。 そして、ここでバッハの才能は一気に開花した。 この間、主に器楽曲の作曲に集中し、後年の偉業である受難曲、モテットなどのあまたの宗教曲には、まだ殆ど手を染めていない時期である。 ケーテン時代の代表的な器楽曲は、クラビア曲については、インヴェンション、イギリス組曲、フランス組曲、パルティータ、平均律クラヴィア曲集の第1巻、その他の器楽曲として、ヴァイオリン曲(無伴奏、伴奏付き、協奏曲)、チェロ・ソナタ、ブランデンブルク協奏曲集など、いずれも密度の高い作品である。

これらの器楽曲は、いずれも素晴らしい作品である事は言うまでもないが、聴くには相当の集中力を必要とする。 聴き流していては、これらの作品を本当に賞味したことにはならないと思う。 例えば、平均律のクラビア曲集についえ言えば、第1巻、第2巻それぞれは二時間余の演奏時間で、例えば第1巻は、ハ長調から始まる全ての24の調性で作曲され、各調性にプレリュード(前奏曲)とフーガ(展開曲)からなる、17世紀に始まった模倣対位法の最高の形式とされるものである。 それらは堅牢な建築物であり、ひとつひとつの音に無駄も、緩みもない。 ほとんどすべての名をなしたピアニスト、チェンバリストは、この作品に挑み、それぞれが素晴らしい演奏を残しているのは、上述した。 ただ、聴くにはかなりの集中力がいるし、何回も繰り返しての聴きこみが必要である。 私は多くのピアニストの作品のCDを集めたが、結局は最初に購入したスビャストラフ・リフテルのそれを、生涯にわたる「友」としてこの20年を親しんできている。

また、無伴奏チェロ・ソナタとパルティータも極めてスケールの大きい作品である。 私は、どの演奏をチョイスするかについて迷いの時期はあったが、フランスで戦前から活躍するピエール・フルニエの演奏を基本に聴きこんで来た(Archiv、1960年録音)。 また、無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータについては、1961年に録音されたアルトゥール・グリューミオの演奏を基本として聴いて来ている。

数年前(2016年8月)に世界的なヴァイオリニスト・五嶋みどりが、ケーテンの旧城で、ヴァイオリン・ソナタとパルティータの全曲を演奏し、後日に世界のTVで放映されたことがあった。 非常に閑静な環境の、お堀に囲まれた古い城の小部屋での演奏は、当時を思い起こさせる落ち着いた映像に仕上がっていた。 この五嶋みどりのケーテンの映像の記憶が、次にドイツ行きの機会があったら、是非、ケーテン城を尋ねてみたいという一つの目標を芽生えさせていた。 バッハにとってのケーテン時代は、ライプチッヒでの宗教音楽の大輪を咲かせるケーテン前に、様々なソロ楽器の為に、緩・急あふれる楽想を巡らせ、自ら、また仲間を集めて合奏を楽しんだのであろう。 バッハがその様な時を過ごした、ケーテンとはいったいどういうところなのか?

ケーテン城

ケーテン城  ケーテン城お堀

ケーテン城お堀

地図では、ケーテン(Köthen)はライプチッヒからは西北方向、約40kmにある人口2万人の小さな町である。 果たして、この町にどのようなバッハのメモリアルな施設があるかの詳細な情報は日本での調査では不明で、ドイツに着いたときに、改めてケーテンのバッハ情報を確認する必要があった。

【先頭に戻る】

バッハ・ミュージアムでのケーテン問答 さて、2019年の夏、ライプチッヒに滞在していた時のことである。 少々、笑えない事態に直面した。 ケーテンのことを手軽に知るには、ライプチッヒの聖トーマス教会の隣にあるバッハ・ミュージアムに行けば、ケーテン情報は簡単にわかると考えた。 ミュージアムに行ったが、その日は生憎、月曜日で休館日だった。 誰かいないかと、中を何回か覗き込んだりしたが、人の気配はするが、中からの反応はなかった。 しばらく玄関先でウロウロしていると、三階の窓が開き、青年が「何か御用ですか? 今日は休館日ですが。」と話しかけてくれた。

私がドイツ語を理解しないものだから、その青年とは大声で三階と、一階玄関ごしの英会話になった。 私の来意を伝えたが、どうも私が何を言っているのか要領が得られなかったので、「ちょっと待って」という返事の後、しばらくしてその青年は一階の玄関に現れた。 私が単に道を尋ねる一通行人ではなく、何かこのミュージアムに用事のある人と思ってくれたのだろう。

改めて「ケーテンに行きたいが、そこにバッハ関連のミュージアムはあるの? 何らかの情報をゲットしたいのだが。」と説明した。 その青年は、私の言葉に合点の行かない様子で、「責任者が二階にいるから、彼女に説明してもらう」と取り次いで、部屋に戻った。

全ての錯誤は「Köthen ≠ ケーテン」の私の発音にあった。 日本のバッハ関連の本には、ケーテンという町の記述は必ず出て来る。 私の頭の中の「ケーテン」は発音では「ke-ten」であり、Köthenではなかった。 すなわち、ドイツ語に「ケーテン」という発音は無いのである。

待つこと5分ほどして、金色で縁取りされた紺の制服に身を包んだ、学芸員さんと思われる女性が現われた。 いや、私は知らないだけで、彼女はバッハの高名な研究者かも知れない。

私は、再び、「ケーテンに行きたいが、そこにミュージアムはありますか?」と尋ねた。

彼女の反応は「???」であった。

私「ケーテンですよ。」

彼女は再び「???」 どうも要領を得ないので、

私「彼は、ケーテンでヴァイオリン、チェロ、鍵盤楽器のすぐれた作品を沢山作りましたよね!」

彼女「???」

私「彼ですよ。 平均律クラビア曲集の….」

彼女「彼って誰ですか?」

私「Bach. Johan Sebastian Bach. He is Bach!!」

彼女「Oh! Bach. I know him very well.」 これで会話のチグハグの半分が解けた。

恐らく、今、思うにこの学芸員さんは、恐れ多くて、トーマスカントールThomaskantor(聖トーマス教会の合唱団や礼拝の音楽を取り仕切り、付属学校の教職を担当し、ライプチッヒ市全体の音楽監督についた。)であった偉大な存在であるバッハを「彼」と呼んだことはないのではないか。

私「Tomorrow, we are thinking to visit ケーテン。 I want to know some information

of Bach museum at ケーテン。」

彼女、再び、「???」

私、もう一度、同じことを繰り返す。 また、通じないので、メモ用紙に「Köthen」と書いて示したら、彼女もようやく合点がいったのか、ニヤッと笑顔で

彼女「Köthen. I haven‘t been there.」 と言うではないか。 「All important documents are

collected at here. There will be no museum at Köthen.」 ときっぱりとした返事が返って来た。

「明日、ここに来たら、Köthenのことは何でもわかりますよ」と再び笑顔になった。

私は兎に角、Köthenの空気を吸い、風景を見たいからケーテンに行きたいのだと言いたかったが、Köthenに行ったことのない学芸員さんにこれ以上、話しても詮無い。 彼女に「Danke shöne. Vielen Danke!」と言って別れた。 しかし、私はいまだにドイツ語のイロハである「ö」の発音が全くできていない、ということなのだ。 Köthenの発音を私は出来ていないことは分かったが、Köthenにバッハの関連ミュージアムがあるかどうかは結局、わからずじまいだった。 この会話をズーッと横で聞いていた家内は、私のケーテンの発音が問題だと直感でわかったそうだが、あえて介入を避けたと後で言われた。 以下、Köthenは「ケーテン」と書かせていただく。

【先頭に戻る】

ケーテン行 翌日、ケーテンに向った。 ライプチッヒから列車で約40分、デッサウ駅で単線の一両編成の気動車に乗り換えて、畑の中を約20分走り、ケーテン駅に着いた。 小さな駅だった。 暑い。 駅前には特に何もなく、一台の公共交通のバスが数人の乗客を乗せて発車待ちをしていた。 手持ちの簡単な地図では、ケーテン城は駅から約1kmの距離なので、歩こうと思った。 方向を確認する為に、バスの運ちゃんにケーテン城を尋ねたら 「???」 なので、紙にKöthen Castleと書いて示したら、スマホを取り出し、何やら調べてくれ、歩く方向を手で示してくれた。 私の理解と大筋、違っていないと思ったので、歩を進めた。 ここまで来ると、都会感は全くない。 しかし、スマホで調べるほど、地元の人にもケーテン城は知られていないのか?とちょっと不安になって来た。 大きな道を歩くこと約20分で、市の中心と思われる石畳の広場に出た。 人は殆ど見えず、閑散としている。 ここに来るまで色々とあったが、何とかケーテンの中心部にたどり着いた。

この石畳の市庁舎前の広場が街の中心で、その正面に聖ヤコブ教会が建てられている。 噴水がちょろちょろと出ていたが、暑い時期なので、涼感効果はほとんどなかった。 多少とも昼の時間に近いので、教会の前に営業中のバン車の移動販売店で、一番安い焼きそばを注文した(5ユーロ)。 店のオーナーは、東南アジアからの夫婦。 待つこと5分で、かなり大盛りの発泡スチロールの弁当箱に詰められた焼きそばを受け取った。 こういうところでは、普通は白いプラスチック製のフォークであるが、木の割りばし二本をつけてくれた。 ずっしりと重い。 噴水の側の木陰のベンチに座って、焼きそばと水を交互に食す。 頑張ったけれども、二人では食べきれない。 捨てる場所もなく、残った焼きそばは持ち歩くことにした。 さて、ここからケーテン城の方角に向かって歩こうとしたが、町に人は見かけない。 たまたま通りかかったオバサンに声をかけても、「英語ダメ」という動作で、簡単な会話も出来ない。 やはり、ここは(旧)東ドイツの領内で、30年前までは全く英語の文化圏ではなかったのだ。 田舎の小さな町だと、東西統一30年を経た今も、やはり英語が通じる言語という訳にはいかないのだ。

しばらく歩いて、また別の教会を見つけた。 生憎、昼の休憩時間帯で、玄関ドアに13時にオープンの張り紙があったので、13時まで教会の前の芝を植えた小さな広場で待つことにした。 車が時々通るが、通行人は見ない。 この教会は聖アグネス教会という。 13時に教会の扉があいたので、中に入ると、品のいい女性が受付におられた。 「ケーテン城に行き、バッハの関連の展示場を見たい」と、来意を告げると、親切に町の地図を示して、また外に出て、「あちらの方向に、徒歩10分程度です」と指をさして教えてくれた。 という事でまた、とぼとぼと歩くこと10分程で、お城の堀らしいところに出た。 ケーテン城がここであることはほぼ間違いないが、肝心の入り口がわからず、お堀の周りをぐるりと巡る事で、やっと城への入り口を見つけた。

城内に入ると、小さなバッハ資料館があった。 職員が二名おられ、入場料を払って館内に入った。 バッハの資料の展示がいくつかと、書籍、それに当時、音楽を演奏したであろう二階バルコニー付きの、古いが、丁寧に維持されている小ホールがあった。 ここは、記憶が正しければ、バッハが二人目の妻アンナ・マグダレーナ・バッハと挙式をした場所ではないか。 また、様々な小コンサートも催されたことであろう。 ひととおりの見学は30分もあれば十分だった。

【先頭に戻る】

私は受付の女性に、「ヴァイオリニストの五嶋みどりさんが、このケーテン城に来て、バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータの全曲演奏をしたが、数年前に、その時の模様が日本のTVで放映された。 あわせて、長閑なケーテンの街並みも紹介された。 その記憶が永らく私に残り、機会があったら是非、このケーテン城のバッハの部屋を訪ねたいと思っていました。」 と来意を説明した。 彼女は驚いた様子で、「三年前に、五嶋さんのケーテンでの録画・録音を担当したのは私です。」と。 「あの時の彼女は物静かで、柔らかな物腰だったけれど、ヴァイオリンを手にした時の凛とした表情と、ぶれない演奏には本当に感銘しました。」と。 「彼女の録画・録音に立ち会えたことは、私の一生の思い出です。」と、我が意を得たりという表情で嬉しそうに話してくれた。 そして、資料館のモニターをつけると、五嶋みどりさんが、この場所でヴァオリンを演奏しているあの映像が写し出された。 この資料館にとっても五嶋みどりさんの演奏は貴重な映像なのである。

ここに来る前のライプチッヒのバッハ・ミュージアムでの職員との会話、「私はケーテンに行ったことはない。 ケーテン時代のバッハの資料は、全部、このミュージアムに集積している。 ケーテンには資料館はない。」と言われたと言うと、彼女はやや失望の調子で「それは残念ですね。」と、声を低めてつぶやいた。 色々あったが、ここケーテンに来て、バッハの生活の一部を見ることが出来た。 まさに、願っていた収穫である。

バッハ碑

バッハ碑  聖ヤコビ教会

聖ヤコビ教会

お城の場外に出て、お堀の周辺を歩くと、五嶋みどりさんがヴァイオリンを背負って歩いていた見覚えのあるお堀端の道に出た。 ここだ! 確かあの映像でも約十羽の水鳥が陸に上がり、お堀端をヨチヨチと歩いていた。 周りは暑さのせいもあるからであろうか、人は誰もいず、全く静寂であった。 約300年前、ここであのきらびやかで、躍動する名曲の数々が、バッハの脳裏に浮かんだのだ。 これがバッハの原風景なのだ、とひとり得心した。 そして、恐らく、ケーテンの王侯や、気の合う音楽仲間を集めてバッハ自身もこの場所で演奏したに違いない。 バッハはなんという至福の時を持ったのであろう。 この場所にいると、その時の研ぎ澄まされた音が聞こえてきそうな気がする。 ケーテン訪問は大満足であった。 こういう旅がしたかったのだ。

帰路、ライプチッヒに戻る冷房の効いた列車の中で、食べ残しの焼きそばを再び食べて、水を飲んだ。 飲める人なら、ここで間違いなくビールで祝杯であろう。

【先頭に戻る】

バッハ巡礼――4

ライプチッヒ Leipzig 私がライプチッヒを訪れたのは、2011年、2015年、2019年の3回で、いずれの時も、この町に1週間と少々滞在している。 この町を訪れる最大の目的は、バッハが活動した聖トーマス教会の訪問と、付設のバッハ・ミュージアムを訪ねる事である。 また、ライプチッヒはドイツでも有数の古い大学町で、ゲーテ、ニーチェ、森鴎外などが、ここで学んだ。また、多くの音楽家を輩出した町としても知られており、バッハ、シューマン、リスト、メンデルスゾーン、ワーグナーなどがあげられる。 この町の空気を私も味わってみたい。

【先頭に戻る】

2011年

ワーグナーの5作品を鑑賞後、8月5日(金)昼にバイロイトを離れた。 次の町、イエナでマックス・プランク研究所の教授職にある旧知の友人、I.ボールドウィンさんを訪ねた。 アメリカ人である彼は、ドイツの国際機関に職を得た。 専攻は化学生態学の一分野であるMolecular Ecologyである。 この地に職を得てから十数年がたち、活発に研究を展開している。 研究は順調だが、アメリカ・アリゾナの野外試験場とドイツとの頻繁な往復に多くのエネルギーを使っている様子であった。 しかし国際社会の中での彼の活躍は目覚ましい。 イエナに一泊後、次の町、ライプチッヒに向った。

【先頭に戻る】

聖トーマス教会 ホテルには午前10時ごろに着き、早速に、ここからは歩いて約10分の所に建つバッハで有名な聖トーマス教会に向った。 白い尖塔のこの教会は、世界中に知られるが、ドイツで見なれた多くの教会の中では中規模程度の大きさである。 教会の玄関の横には、有名なバッハの黒光りする立像が聳え立っていた。 写真等で、馴染みの立像であるが、予想をはるかに超える大きさである。 5メートルはあろうか。 早速、教会の中に入った。 当日は日曜日で、礼拝が執り行われていた。 後ろの方の会衆席に坐り、礼拝の模様や、教会内のバッハの肖像を描いたステンドグラス、高い壁・尖った天井などを見入った。 牧師さんの聖書朗読と講和、賛美歌の唱和が続き、礼拝はしめやかに執り行われていた。 言葉は全てがドイツ語なので、ほとんど、いや、全く理解できないが、“日々の平安な生活”を祈っているのであろう。 次に、牧師さんは降壇され、続いて礼拝の最後に信徒の代表と思われる方が壇上に登られ、スピーチがあった。

聞いていると、”Fukushima"という言葉が耳に飛び込んで来た。 壇上の人は、日本の東北地方の津波災害のことを話されているに違いない。 続いて、参列者全員が祈った。 確かに、約半年前の3月11日に、東北地方を未曾有の大津波が襲い、多くの人命が失われ、福島にある東京電力の原子力発電所が壊滅的な損傷を受けた。

J.S.バッハの墓碑の前で

J.S.バッハの墓碑の前で

やがて、日曜の礼拝が終り、散会した。 出口の所で参列者が次々と、津波被害者のために醵金をしていた。 私は最後列に並び、幾ばくかの醵金をし、教会の関係者に「Fukushimaの為に祈っていただき有難うございます(ただし、英語で)」と礼を述べて、第一回目の日曜日午前の、聖トーマス教会の訪問を終えた。 遠く日本の被災者へ思いを馳せるライプチッヒの人々の祈りは有難い。 教会の祭壇(聖所)の奥に、JOHANN SEBASTIAN BACHと刻銘のされた、重厚な棺がある。 この棺の前にしばし跪き、深く呼吸をした。

【先頭に戻る】

バッハ・ミュージアム 教会を出て、近くの路上のファーストフード店で軽く腹ごしらえをし、また教会に戻り、着席してしばらくゆっくりとした時間を過ごした。 「カンタータがここで聞こえたらいいのになあ」と思いながら。 一時間程を教会内で過ごして、その後、教会に併設されている、バッハ・ミュージアムに向った。 ここにはJ.S.バッハ(1685~1750)のあらゆる資料が集められており、おおいに楽しみにしている所である。 4階建ての連なった集合住宅の一部がミュージアムになっており、見るからに古い建物を修理して丁寧に使っているようだ。 この建築様式はボーゼハウスと呼ばれ、黄色の外壁が特徴的である。 当時はこの建物は教会の中庭に位置していたらしい。 玄関をくぐり、中庭を過ぎると、そこが入口であった。 入館料は6ユーロ、中に入る。空いている。

最初の展示室は、写真製版されたバッハの自筆の楽譜のコレクションである。 見たい手書きの原譜が簡単に検索できるようになっており、私は、さらっと通り過ぎたが、一人の男性が真剣な目つきで原筆譜に見入っていた。 私はマタイ受難曲の原譜が気になったが、先に進んだ。 マタイは作曲された時に、バッハの指揮で演奏されたが、編成がおおき過ぎて再演の機会はなく、次第に人々から忘れられた。 しかし、後世になって、メンデルスゾーンがこの楽譜の存在とその価値を再発見し、バッハ初演からおおよそ100年後にベルリンで蘇演を果たし、世に知られることとなった。 この事件は「バッハ・ルネッサンス」とよばれる。 もし、メンデルスゾーンの再演奏がなかったら、あの名曲は永遠に歴史の闇に埋もれたのだ。 そういえば、メンデルスゾーンはライプチッヒの住人で、この聖トーマス教会には何度も通っている。 (ワーグナーもライプチッヒ生まれで、聖ト―マス教会で音楽の基本を学ぶ機会があった。)

【先頭に戻る】

ここでバッハの宗教曲の中で、バッハ音楽の中でも至上とされる「マタイ受難曲」について、少し記す。

この受難曲の構成は、新約聖書のマタイ伝の第26章~第27章に書かれた、キリストの告発から、最後の晩餐、ユダの裏切り、刑場への行進、磔刑、刑死へと続く、一連のキリスト処刑の経過を淡々と、時に、非常にドラマチックに、どのオペラよりも黝然(ゆうぜん)とオペラチックに謳いあげる。 マタイ伝は、福音史家がオルガンの伴奏で朗読される。 そして、ソロ歌手として、イエス・キリスト、ピラト、ペトロ、ユダ、などをバス、バリトンが担当する。

そして何よりもこの受難曲を構成する重要な要素は、アリアおよび、コラールである。 アリアは全部で14曲が挿入され、キリストの刑死を長き悲しむ様々な旋律が、いくつかの伴奏を伴って歌われる。 楽器構成が簡単(ヴァイオリンソロ+オルガン、木管楽器ソロ+通奏低音、チェロソロ+通奏低音など)である分、しんみりとした閑寂の中で、キリストへの思慕、キリストに敵対する者への怒り、無常観などが歌われる。 構成が簡明なだけ、迫りくる効果は大きい。

そして、コラールは、民衆の悲嘆の叫びを表現するが、なかでも、キリストが磔刑される時のコラール、「おお、血と涙にまみれし御頭」 O Haupt voll Blut und Wunden(第54曲)は全曲構成の中心であり、最も感極まる所である。 この受難曲の初演は1727年4月11日に、ここライプチィヒの聖トーマス教会においてなされた。 そしてバッハ自身、この総譜を何回か見直し、1736年に最終的に完成を見た。 この曲の演奏規模が、当時の音楽環境からして、あまりに膨大であったこと、そして当時の人びとにとって難解であった為、初演後は忘れ去られてしまった。 しかし、1829年にメンデルスゾーンは総譜の発見と再演(ジングアカデミー・ベルリン)を果たし、この作品は未来に対して輝き続ける地位を確保したのである(バッハ・ルネッサンス)。 また、メンデルスゾーンは、1841年には、バッハによって初演されたライプチィヒの聖トーマス教会で再上演を行ない、初演の教会に戻って来た。 これを機に1850年にはバッハ協会が設立され、バッハの全作品の集積と整理で多大な功績を残した。

マタイ受難曲が成し遂げた大きな成果として、これまでのバッハの時代の宗教音楽はカンタータなどが主流で、それは合唱団と合奏団をあわせても高々20名足らずの編成であった。 この受難曲には、大編成の合奏があり、4部に分かれた合唱声部があり、独唱者も、7、8名を要し、この様な大編成の音楽が世の中に存在していなかった。 バッハはその新しい世界を創製したのである。 全編が大合唱ではなく、数名で演奏するレシタチーボやアリアのような小編成の音楽と、大編成の音楽が相加的に編成され、全く新しい調和を生み出している。 引き続いて、バッハはヨハネ受難曲、ロ短調ミサ曲、クリスマス・オラトリオなどの大編成の音楽を次々と生み出して独自の世界を築いた。

マタイ受難曲は全曲を通して演奏しようとすれば、約3時間程度を要する。 指揮者、ソリスト、合奏団、合唱団、はあわせて100名くらいの編成である。 これまでにこの作品の多くの演奏が録音されているが、カール・リヒターが1958年にミュンヘン・バッハ管弦楽団、合唱団と録音したものがいい演奏とされており、ここ、バッハ・ミュージアムの視聴室にもこの演奏は収載されていた。

(以上、マタイ受難曲、説明おわり)

聖トーマス教会

聖トーマス教会

教会天井

教会天井

2階に上がる。最初はバッハ一族の家系図である。 彼の家系が音楽に優れた一族であることは良く知られている。 バッハの子供達も何人かは音楽家として名をなしているが、バッハはその中でもさん然と輝く存在である。 続いて、彼の使ったオルガン、当時、合奏に使用した、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器、鍵盤楽器などが展示されていた。 楽器の詳細までは、興味が届かなかったが、関心のある者にはまたとない展示物と思う。

J.S.バッハ(1685~1750)は中部ドイツのアイゼナッハで生まれ、成人後、ワイマールで宮廷オルガン奏者と楽団司長として約10年間仕えた。 ここではヴィヴァルデイの協奏曲などを自らの合奏団用に編曲するなど、主にイタリアで流行する音楽など、多くの曲に接することが出来た。 次の7年間はライプチッヒから北西に約50kmにあるケーテンに移った。 ここではケーテン宮廷楽長として迎えられ、多くのソロ楽器のための独奏曲や、ブランデンブルク協奏曲など、数多くの器楽曲を作曲した。

次に終の棲家となるライプチッヒに移り、ここでは約27年間、聖トーマス教会の音楽監督として歴史に残る多くの宗教曲を残した。 教会で毎週、日曜日の礼拝の時に演奏されるカンタータを作曲した。 その数は全部で200曲を越える。 また、大きな祭典のための音楽、クリスマス・オラトリオや、マタイ受難曲、ヨハネ受難曲、ロ短調のミサ曲、宗教モテット、オルガン曲等、数々の宗教曲の秀作を生んだ。 ここバッハ・ミュージアムでは、アイゼナッハ、ワイマール、ケーテン、およびライプチッヒ、それぞれの居住地でのバッハの業績の数々をサマライズ展示していた。

【先頭に戻る】

次に、私がミュージアムでほとんどの時間を過ごしたのは、バッハの作品すべての演奏を集積した視聴室である。 薄暗い照明に、ソファーが5名分。 ヘッドホーンと、作品を検索するための端末が用意されていた。 先ず興味があったのは、バッハ・ミュージアムが多くの演奏の中で、どの演奏家の演奏を採用しているかである。 ドイツの演奏家が優先されるのは当然として、20~30年前の演奏であっても、名演とされるものは採用されていた。 誰が演奏者を選んでいるのかまでは知らないが、概ね、オーソドックスな選曲と言えるものであった。 著名な大曲については、複数の著名な演奏がエントリーされていた。

私がここで最初に選んだのは、平均律クラヴィア曲集の第2巻であった。 W.ケンプの演奏であった。 最初のほんの数曲を聴き始めたが、もう途中で止めることが出来ず、結局、第2巻を最後まで聴いてしまった。 この間、何名かの見学者の視聴室への出入りがあったが、私を含めて長尻の人が多い。 憧れの場所でバッハを堪能した。 この部屋には、ライプチッヒ滞在の間に、もう一度、来ようと心に決めて、約2時間で席を立った。 バイロイトのワーグナーは力技に圧倒されたが、ライプチッヒのバッハ世界は全く趣が異なるが、音楽の香りを全開している。

バッハ・ミュージアム(玄関)

バッハ・ミュージアム(玄関)

閉館時間が近づいたので、ミュージアムを後にした。 夕暮れ時の街を散策したが、トラムが街の中心部を周回しており、そこから各方向に支線が延伸されている。 効率的な都市交通網である。 中心部には市庁舎、教会、旧貴族の館、ミュージアム、ライプチッヒ・ゲバントハウス・オーケストラのための歌劇場とホール、ライプチッヒ大学などの歴史的文化施設が集積している。 簡単な食事や雑貨品は、ホテルの側のライプチッヒ中央駅の地下に瀟洒なモールや、スーパーマーケットがあり、ほとんどのものはそこで調達することが出来た。

【先頭に戻る】

二日後にミュージアムを再び訪ね、マタイ受難曲、クリスマス・オラトリオなど、宗教音楽を中心に視聴室に入り浸った。 古楽器を用いた編成の合奏団など、珍しい演奏も配架されていたが、やっぱり、カール・リヒター指揮のミュンヘン・バッハの録音(1958年版)が採用されていた。 馴染みの演奏である。 これまでの我家でのバッハ鑑賞はまあまあ、大筋、道をはずれてはいなかったのだなあと、一人合点した。 視聴室では4、5時間を過ごし、ミュージアム・ショップでは、ミュージアムのガイドブック(日本語版!!)と、バッハの自筆楽譜をデザインした白磁のマグカップ一個を購入した。 このマグカップは我が家の音楽室の定位置に鎮座している。

2015年 この年も、バイロイトを終えてから約一週間、ライプチッヒに滞在した。 今回は前回の滞在で町の様子はわかっているので、中央駅の正面に位置する、交通、散策に最も便利なNOVOTELに宿泊した。 清潔で、簡潔な造りのホテルであった。 聖トーマス教会と付設のバッハ・ミュージアムは初日に訪問した。 教会の内部は平日であり、静かであった。 ただ、2011年にはバッハの棺のそばに進むことが出来、跪いてしばらくの時間を過ごしたが、今回は棺の前、数メートルの所に仕切りのロープが張られており、残念ながらそばまで近ずくことが出来なかった。聖祭などの教会の行事の時は、棺のそばまで行くことが出来るという事であった。 家内は教会のショップでいくつかの記念品と絵葉書を購入した。 私はバッハ関連の本を数冊購入した。

【先頭に戻る】

2019年 この年は、バイロイトを訪れる前に、約1週間、ライプチッヒに滞在した。 この年は、聖トーマス教会とバッハ・ミュージアムの訪問は半日程度で済ませた。 ライプチッヒの滞在の間は、メンデルスゾーンの生家の資料館、鉄道で童話の都・ブレーメンに行ったこと、また、北海に近いロストックに出掛けた事である。 そして、自然の状態での動物を見ることが出来ることや、リピーターが多いことで知られたライプチッヒ動物園で一日を過ごした。

メンデルスゾーンはこの町で生まれ、生涯をこの町で過ごした。 作曲での活躍はよく知られるところであるが、バッハとの関連では、バッハの死後100年に、過去に埋もれて人々から忘れ去られた「マタイ受難曲」の価値を再発見し、多くの困難のなか、楽譜の再編と、実際に彼の指揮で再演を行った。 この時に改めて、バッハのマタイ受難曲の真価が人々のこころに刻まれた。 今ほどの通信情報が行き届く世の中ではなかったが、その評判はドイツ国内に留まらず、たちまちにして、遠くイギリスやロシアにも「バッハのマタイ受難曲情報」が届いたという。 また、メンデルスゾーンの展示館に行って初めて知ったが、彼は絵の才能にも恵まれており、数々の風景画を残している。 メンデルスゾーンのCDのジャケットの絵画には彼の絵がしばしば使われる。 作曲の傍ら、画作にも親しんでいたようであり、両刀使いの天才であったらしい。

ライプチッヒ動物園は町の真ん中にある動物園であるが、緑も多く、いたる所に休憩場所があり、幼稚園児などの集団入園でにぎわっていた。 生きた動物をどう見せるかに様々な工夫があり、動物にとってこの場所が快適であるように見える様に、丁寧な飼育状態が見てとれた。 前評判の高い熱帯大温室のスケールはたまげる大きさであり、遠くの遊歩道を歩く人が実に小さく見えたし、館内の人口の川には遊覧船が走っていた。 土産物屋も幼児から大人までと様々な入場者を想定し、我々の目には珍しいものが多く売られていた。 また、この町に行く機会があったら、また、訪れたい。 次はリピーターとして再訪園だ。

ライプチッヒ動物園の熱帯大温室

【先頭に戻る】

バッハ巡礼――5

私にとってのバッハとは

「バッハの音楽は―――十九世紀の初期において再発見されて以来―――人々の評価において、最も動揺することの少なかった音楽であります。 バッハは今日においても、以前と同じく、他のいかなる作曲家も希求しえない、雲上に位するところの楽聖であります。」 W.フルトヴェングラー(ドイツの指揮者、1951年)

「自分の時代の外に、またその時代を越えて、立つように見え、それゆえにまた自己内部のなにものをも調整する必要のなかった、あらゆる人々のうちの最も偉大な、最も不可解な音楽家は、またしてもヨーハン・セバステイアン・バッハである。 バッハが音楽の中で自己表現するとき、それは彼自身、つまりケーテンの楽長あるいはライプチッヒのトーマス・カントルが語るようには見えず、音楽自体が語るようにみえる。 彼は一個の手職人であり、まるで指物師が椅子を、金細工師が盃を作り上げるのと同じように、毎週教会カンタータを書いて上演したと言われている。‥‥」 A.アインシュタイン(ドイツの音楽史家、1950年)

「歴史上の偉大な人物を理解し、その作品を正しく解釈するには、その人物が置かれていた周囲の状況をも把握しなければならない。 創造された物や精神的な事柄について、それ以前にはまだ存在していなかった要素、見いだされてもおらず、書かれてもおらず、生じてもいなかった要素は全て考えからはずすという、困難ことをしなればならないのである。(中略) したがってわれわれの場合、バッハを彼の時代においてとらえるには、ハイドンやモーツアルトやベートーヴェンすべての音楽、ロマン派全体、それにまた後世のすべての哲学、自由精神、政治的概念、宇宙概念といったものを排除しなければならない。‥‥」 E.フィッシャー(スイスのピアニスト、1945年)

バッハはすでに多くの人びとによって、その偉大さは賞賛され、語りつくされている。 私が、何をどう語っても、二番煎じの感は免れない。

言葉の表現もいくら工夫してみても、書かれた文章は平凡なものになるであろう。 バッハは多種類の作品の作曲家であり、声楽、器楽曲、合唱曲、などなど、その後の音楽の分野のほゞすべてをカバーしている。 それらは現代に至っても超一級品としての価値を保っており、人々を引き付けてやまない。

【先頭に戻る】

上記、フルトヴェングラー、アインシュタイン、フィッシャー、三氏の讃文はバッハの偉業を的確に表現しており、何も加える言葉がない。 バッハは非凡である。 バッハの音楽には全く力みがない。平常心ですべてが書かれていて、そこに限りない安らぎと癒しがある。 バッハの曲のどの断片を思い起しても、静かにとうとうと旋律が流れる。 眠るでもなく、覚醒するでもない、バッハの音楽は聴く者を平常心へと導く。 一種の鎮静効果か。 この状態はバッハの音楽と聴く者の精神状態が同期しているからだろうか。

一方で、ブランデンブルグ協奏曲や、明るい祝祭カンタータなどの様に、金管楽器を加えての華やかな音は、ヘンデルの響きに決して引けを取らない。 また簡単な編成の宗教曲の中には、バッハでなければ作りえない静逸の世界がある。 ソリストと木管と通奏低音の三名だけで、心豊かで、完璧な祈りの音楽を表現している。 これには手を合わせて首を垂れるしかない。 また、ヴァイオリン・ソナタやパルティータの細かい音の洪水は見事にバランスされており、その中の一つの音もゆるがせにできない完璧さである。 チェロ・ソナタ、パルティータも同様である。 これらのソロ演奏の器楽曲を聴くことは、音の微細を注意深く聴くいい訓練になる。

私自身、これらの曲集によって聴覚能が随分と鍛えられたように思う。 後世の多くの作曲家が、それぞれに独自の音楽世界を築いているが、バッハの世界は独特であり、バッハに迫るものはこれまでに生まれて来なかった。 今後も現れるであろうか? バッハはフルトヴェングラーが言うところの、後にも先にも現れない「雲上の楽聖」である。 これまでバッハの音楽をこだわって聴き続けてきたお陰で、バッハの音楽が胸に響くようになった。 実に有り難い。 バッハを聴いても距離を感じる人は、是非、何回も、何回も繰り返して聴いてほしい。

そうすることで必ずや、バッハは身近で近しい存在になってくるであろう。 バッハの死後270年になるが、今の時代は簡単にあらゆる種類のバッハ音楽を身近に置くことが出来る。 そういう時代に生きている自分は本当に幸せだと思う。 気の利いた文章にはならないが、バッハとの出会いに大感謝である。

折角のドイツにまで出かけて、バッハの音楽を生で聴く機会は殆ど持たなかった。 ワーグナーに比べると、バッハの音楽は小編成であり、音楽自体がドイツ人の日常の生活に溶け込んでいる(教会に出掛ける人の数は年々、減少しているようだが)。 バッハの世界は汎用性があり、世界のどこで聴いてもバッハの音楽はバッハの音楽である。 特にドイツの地で聴かなくても、その土地、土地でそれぞれのバッハがあってもいいと思う。 そして、それを精密に聴こうとすれば、自宅の音響再生装置でも十分に可能である。 その時に、いかに集中するかがバッハに共鳴する一番の方法と考える。 (一方、ワーグナーの本当の音はドイツでしか聴けないと私は思っている。)

【先頭に戻る】

これから、ワーグナーのことを書こうと思うが、今から15年前には全く興味のなかったワーグナーである。

これは60歳を境に、自分自身が変貌した記録である。

|

第4章 ワーグナー探訪-----ワーグナーとは。バイロイトとは。

ワーグナー入門、学習の経緯 60歳になるまでに、私は何回か自問した。 「一部の人々の間で熱心に賞賛されるワーグナーを知ることなく、人生を終っていいのか? 死の間際になって、後悔はないか?‥‥」と。 折角の人生、損はしたくない。 しかし、覚醒するにしても、もう60歳である。 十分に年齢は適齢期を過ぎているし、しかも、作品の量は膨大である。 周囲にワーグナーを語る知人はいない。 ワーグナー解説書は色々とあるが、ワーグナーが如何に偉大で独創的であったかの論評本は多くあるが、初心者がどう向き合ったらいいのかを的確に教える指南書がない。 何事もそうであるが、それは学習から始まった。

私はこれまで聴いたことのない音楽で、名曲と言われていても、なかなか耳に馴染まない作品は、徹底的に繰り返して聴くようにしてきた。 しかし、それらの作品が、自分の耳に馴れてくるまでに、かなりの忍耐を必要とする。 自分から積極的に音楽に向き合って初めて感興は生まれる。例えば、ベートーヴェンの弦楽四重奏全曲(16曲)、バッハのマタイ受難曲、平均律クラビア曲集・第1巻・第2巻、無伴奏のヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタ(全曲)などなどである。 最初は平板で、無感動に聞こえても、耳に慣れて来るに従い、次第に生き生きとした音楽に変化する。 音楽の方が私に接近してくる。 この間、かなりの持続的忍耐が必要である。 また、別の見方からすれば、最初から耳に心地いい音楽は、何回か聴き続けると飽きが来るように思う。

バイロイトの街のシンボル。どこでもWagner!!

バイロイトの街のシンボル。どこでもWagner!!

従い、レコード業界でほとんど評判になっていない作品でも、識者の間で「秀作」と評価される作品は聴き込めば必ず何らかの発見がある、というのが私の体験的信条であった。 識者の間でワーグナーの評価は高いが、今も、タワー・レコードで、CDもDVDも、ワーグナー作品がベスト・セラーの棚に並ぶことはない。 失敗するかもしれないが、「一度は体の中に飲み込んでみよう。 挑戦してみよう。 嘔吐するかもしれないが。」と考え直した。 60歳の決心である。

【先頭に戻る】

楽劇とオペラ ワーグナーが生涯に残した作品は、順に

第一群:「さまよえるオランダ人」、「タンホイザー」、「ローエングリン」、

「ニュルンベルグのマイスタージンガー」

第二群:「トリスタンとイゾルデ」、「ニーベルンゲンの指環」(全4部構成、「ラインの黄金」、

「ワルキューレ」、「ジークフリート」、「神々の黄昏」)、「パルシファル」

がある。 これらの作品のうち、第一群の「さまよえるオランダ人」から「ニュルンベルグのマイスタージンガー」までの4作品はオペラ、そして第二群の「トリスタンとイゾルデ」から「パルシファル」までの6作品は、楽劇(Musikdrama)と区別される。 いずれも演奏に三、四時間はかかる大作である。

【広辞苑】 オペラ:歌劇。歌唱や朗唱を中心に器楽・舞踏を加え、歌手が扮装して演ずる舞台劇。 16世紀末・17世紀初頭のイタリアで誕生、諸国にひろまる。 楽劇:Musikdrama. ワーグナーが提唱した総合芸術作品としてのオペラ。 音楽・言葉・舞台の各要素が劇的内容表現の為に一つに結び付けられたもの。 広義にはオペラなどの劇音楽全般。

【先頭に戻る】

ワーグナーの学び 集中と弛緩を繰り返して、ワーグナー作品の修得を進めたが、学習の効果はすぐには表れてこない。 しかし、二、三年間、同じ作品の聴き返しを繰り返す事で、断片的ながら、今の音楽、歌唱がどこの場面で、どういう状況を歌っているかの推察が徐々に出来る様になって来た。 全体を掴んで、そして部分を注聴する。 更に、家に居るとき、通勤途上、出張中の電車の中などで、ワーグナー10作品の聴取を順次続けた。 それぞれにどういう経過を辿って、身近な音楽になっていったか、そのプロセスを記述するのは作品ごとに異なり一括に説明するのは難しい。 教材に用いたCDは名盤とされるG.ショルティの、ワーグナー全集版(CD36枚組)である。 その全演奏時間は10作品を積算すると2,272分、すなわち37時間52分になる。

【先頭に戻る】

バイロイト祝祭劇場のチケット 『その内に本場の劇場で、一生に一度でいいから、生舞台を体験したい』との願望を持っていても、ドイツ行きはあまりにも遠い夢であった。 まして、バイロイトの祝祭劇場のチケットを入手するには辛抱強い忍耐が必要と言われている。 実際、長期間にわたるガマンを強いられる。 夏季に約一か月間、開催されるバイロイト祝祭音楽祭は、一日の入場者は約2,000人であるから、年間に生舞台を楽しむことの出来る観客は6万人に過ぎない。 世界中の聴衆がこの劇場を目指すと、確かに、年間6万人という対応能力は、過剰な忍耐や競争を招くのも当然である。

しかし、「困難だ」、「難しい」、と言っていれば何事も叶わない。 先ずは動くことだと、バイロイトに応募しようと行動を起こした。 私が初めて申し込みに参加した2005年頃は、祝祭劇場の指定の申込用紙に、必要事項(演奏曲名、枚数、観客席の位置など)を記入して、郵便で祝祭劇場宛に送付する(通常、祝祭開催の前年の暮れが締め切り)。 初年度は、絶対に当選しない。 翌年の10月頃に次年度の申し込みの専用フォームが祝祭劇場から郵便送付されてくる(申し込みを毎年継続していると、名前+登録番号+住所などが劇場側に登録される)。 申込用紙に必要事項を記入し、郵便返送する、‥‥毎年、一回、この作業を繰り返す。 落選しても何の連絡もない。 抽選に何年間外れているかは、事務局ではわかるようになっており、それを基に、「ワーグナーへの忠誠心」、「バイロイト音楽祭のチケットに対する情熱」を計っていると言われている。

平均の待ち時間9年間(といわれている)、継続して申し込みを繰り返して、すなわち、落選を積み重ねて、やっと祝祭の開催の半年くらい前になって、「あなたの順番が来ました。 演奏曲名、枚数、観客席の位置を知らせてください。」というリクエスト・フォームが、郵便送付されてくるという。 所定の事項を記入し、郵便を返送すると、後日、確定した上演日、座席が知らされる。 期日内に所定の金額を送付すると、入金を確認して、やっとチケットが発行され、郵送されてくるという手順である。 郵便物の応酬である。

こちらとしては、更に、ホテルの予約、航空券の手配、ドイツ鉄道のレール・パスの購入など、様々な期限内に対応しなければならない事柄がある。 併せて、現地の友人とのコンタクト、自身の健康管理などが、それに伴う。 とにかく急に忙しくなるのである。 私は、2011年、2015年、2019年の三回、バイロイトのチケットを入手しているが、最初の祝祭劇場へのアプライは2005年からで、ダメ元覚悟で、申し込みを継続している。 2011年は、多少高くついたが、ドイツのミュージック・エージェントの斡旋を利用した(私のハッピー・リタイアメントを自賛して)。 2015年、2019年の観劇は祝祭劇場の発券方法に則って、正規のルートで購入したものである。

私の2015年の当選は、初挑戦から11年目であった。 どうも、何回も繰り返して申請をし、実際、劇場に行くことで発券の優先順位が上がって来るという噂は本当の様だ。 この難関のバイロイト・チケットの発券方式が、どのように管理運営されているかは知らないが、これは現地のドイツ人にとって有利な運営方法であることは間違いない。 極東のアジア人には本当に厳しいと言わざるを得ないが、まあそれは当然かもしれない。

【先頭に戻る】

初めてのバイロイト(2011年) 2011年の6月の末、晴れて社会人を卒業した(年齢64.5歳)。 これまでの長きにわたる勤労と健康に対する自己褒賞のために、退職日の1か月後に単身でドイツにやって来た。 目的はワーグナー巡礼と、バッハ墓参である。 一回目のドイツあるきは19日間の滞在だった(2011年7月26日~8月13日)。

ドイツに着いて4日目(2011年7月30日)になるが、時差がまだ少々体に残っていた。 ニュルンベルグに3泊し、市街散策や「のり鉄」などで時差調整をした。 いよいよ、バイロイトの向かう日、朝4時に目が覚めた。 じっとしておれずに起床した。 いよいよ、今日はバイロイトの初日である。 目指すバイロイトは、ニュルンベルグから北東方向、約70kmの所にあり、単線のドイツ鉄道で約1時間と少々である。 1両の気動車が走り、乗客はまばらであった。

ニュルンベルグの町を離れると、森林、耕作地、小さな駅、小さな集落と、車窓からの人口密度は一変する。 向かうバイロイトはそれ程の小さい町ということか(人口7万人)。 あいにくの曇天であるが、気持ちは次第に高揚して来る。 10時すぎに、人影少なく、静かなバイロイト駅に到着した。 この小さな町で、本当に世界に冠たる「バイロイト祝祭音楽祭(Die Bayreuther Festspiele)」が開催されているのか? しかも、今は約一ヶ月間にわたる祝祭期間の最中である。 頭にバイロイトの地図を描きながら、これから7日間の宿泊先となるアベナホテルに徒歩で向かった。 小雨が降って来た。 通行人に出会うことは殆どなく、町は閑散としていた。 約10分でホテルに到着した。 早速に旅装をほどき、しばし休息した。 静かな町だ。やっとここまでやって来た。

バイロイト祝祭劇場

バイロイト祝祭劇場

開演は午後4時であり、劇場には午後3時着で十分に間に合うが、兎も角も、あの歴史上の建築物を早く見たいとの、はやる気持ちから、小雨の降る中、慣れないダークなフォーマルスーツ、蝶ネクタイ(生まれて初めて)に身を固め、午後1時すぎにホテルを出た。 本日の演目は「ニュルンベルグのマイスタージンガー」である。 劇場を目指して歩くこと約30分で、丘の上に立つ劇場を遠望するアプローチ道路、ニーベルンゲン通り(Niebelungenstraße)に着いた。

ここからは、樹々に囲まれた、あの劇場が遠望される。 写真やDVD映像などですでに馴染みとなっているあの劇場である。 そして劇場の真ん前の花で飾られたジークフリート・ワーグナー道(Siegfried-Wagner-Allee)も見える。 バイロイトの町を歩くと、小さな道から生活道路に至るまで、ワーグナー作品にゆかりの名前を見る。 マイスタージンガー通り、トリスタン通り、ハーゲン通り、パルシファル通り、ハンス・ザックス通り、ラインゴールド通り、などなど。 西欧では偉人を輩出した町は、誇りをもってその偉人の名称を通り名に冠することがしばしばであるが、確かにこの街にはワーグナー作品の題名、登場人物などの名をつけた道路名で溢れている。

【先頭に戻る】

この年、2011年は1876年の第1回のバイロイト祝祭音楽祭の杮落しから数えて100回目の開催年にあたる(当初は財政上、毎年の開催は困難であったし、第二次世界大戦の前後には当然ながら、上演の出来ない期間があった)。 すなわち、この年は祝祭劇場での100回目の大記念イベントであった。 また、私にとっては期待に胸膨らむ、忘れることのないだろう、待望の初夜である。

毎年、バイロイト祝祭音楽祭の初日(7月25日ごろ)には、新演出の舞台が披露される。 この新演出の舞台はその年に、3、4回上演され、翌年以降も、この同じ舞台は数年間、原則、同じ演奏者によって追演される。 初日はバイロイトおよび、ドイツのワーグナー愛好者にとっての大きなイベント(the premiere day)であり、国家元首、首相、名士、文化人など多くが集まることでもよく知られ、欧州世界の「時のニュース」としてTV、新聞、雑誌等で大々的に報道される。 ドイツのメルケル首相も、例年、この日は夫と共にバイロイトに来場している(メルケル首相の夫は、通常、公衆の面前に立つことはない)。 しかし、一般聴衆にとっては、プレミア・デイの新演出上演は、入場代金は普段よりも2、3割高めに設定されている(私はプレミア・デイにご縁はない)。

バイロイト祝祭劇場前にて、メルケル夫妻

バイロイト祝祭劇場前にて、メルケル夫妻

第一回のバイロイト祝祭音楽祭は1876年8月13日に、開催された。 杮落しの演目は、ワーグナーの渾身の作品「ニーベルングの指環」の連続演奏であった。 世界中から多くの著名人がバイロイトに集まった。 スポンサーであるバイエルン国王であるルートヴィヒ2世や、ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世、ブラジル皇帝ペドロ2世などが国賓として招待された。 音楽家としては、フランツ・リスト、アントン・ブルックナー、ピヨトール・チャイコフスキーなどが参集した。 その評判であるが、結果的に興行としては大赤字となり、舞台評も芳しくなかったらしい。 さすがのワーグナーもこの結果は相当のダメージだったみたいで、ひどい鬱に落ち込んだ。 大赤字のせいで次の祝祭の開催は1882年(ワーグナー死の前年)まで音楽祭は開かれなかったし、『指環』は杮落しの後、18年後の1896年になってやっと二回目の上演を迎えることになった。

【先頭に戻る】

バイロイト祝祭音楽祭の舞台 先ず、様々な人たちですでに語りくされているが、ワーグナーが基本設計をし、ワーグナー音を最大効果で発揮する劇場の様子を記す。

構造上の特徴は、オーケストラピットが観客席からは全く見えない。 「神秘の奈落」と言われる。(舞台の下に潜り込んで設計されている。 指揮者からはオーケストラと舞台は見えるが、観客席からは指揮者はまったく見えない。 これはワーグナーの音楽は地底から湧き上がるものというアイデアに基づく。)

古代ギリシャの劇場

古代ギリシャの劇場

観客席はすり鉢状で、後方に向ってせり上がっている。 欧米のオペラ劇場の様に、3、4階と左右、後方の壁部分にそそり立つ貴族席のような特別個室席は無い。 この設計思想はワーグナーが「そのようでありたい」と願い、古代ギリシャの劇場の構造を模して発案されたという。

① 席の床は板張りであり、オーケストラの大きな音も、微妙な音も足元から(地底から)沸くように響いてくる。 一方、歌手、合唱団の声は舞台から観客に直に届く。

② 客席の椅子の列は端から端まで、切れ目なく連なった木製の折り畳み式チェアであり、一人分の座面積は非常に小さい。 体の大きい紳士方には非常に窮屈な席である。 演奏が始まると、席を立つことは全く不可能である。 ワーグナーの意図は「聴きたければ、我慢しろ」という事か。 この椅子の固さと窮屈さは世界屈指である。

③ 祝祭音楽会は7、8月であるが、ピットの中も観客席も、時として随分と暑い。 しかし、劇場内に冷房設備はない。 観客席からは見えないが、オーケストラの団員はTシャツに短パンという軽装である。 指揮者は演奏終了後にステージに立つが、演奏中はラフなスタイルで指揮をしているという。

ワーグナーのオペラ、楽劇の演奏中、観客は静かに聴くことをを厳に強要される。 上演中、決して拍手や、歓声を上げてはならない。 ワーグナーの音楽を観客が遮ってはいけないのである。 イタリアのオペラの楽しみ方とは真逆である。 観客の意思表示が許されるのは、幕が下りてからのカーテン・コールの時のみである。 これは厳に守られており、演奏に不満があるような場合でも、幕が下りるまで我慢し、観客はここで初めて板床をバンバンと踏み鳴らし、非難の叫び声をあげ、それに賞賛の歓声が入り混じる。 この劇場の常態である。 また、観客席からは指揮者がいつピットに出入りするのかは見えない(拍手のしようがない)。 劇場の照明が落ちて、しばらくの間、静寂に包まれ、やがて「神秘の奈落」から音楽がじわじわと湧き上がってくるのである。

劇場内の客席(狭い!!)

劇場内の客席(狭い!!)

【先頭に戻る】

祝祭音楽祭のオーケストラ編成は、世界の各国からえり抜きの奏者が集まる。 団員名簿を見ると、夏季休暇中のヨーロッパの主要オーケストラのメンバーや、音楽アカデミーのメンバー達が、他のオーケストラの団員同志の交歓のため、経験を積むため、資金稼ぎのため、‥‥と様々な理由でこの地にやって来る。 もちろん厳格なオーデションがあり、合格したものは、数ヶ月間、繰り返しのパート練習、リハーサル、そして本番と長時間の重労働となる演奏を、一流の指揮者と経験する。そして、緊迫感を持ったオーケストラの「神秘の奈落」からの音は、凛として観客席に届く。

【先頭に戻る】

RWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRW

「ニュルンベルグのマイスタージンガー」★2011年7月30日(土)

今夜の演目は「ニュルンベルグのマイスタージンガー(Die Meistersinger von Nürnberg)」。 全3幕で構成され、配布されたプログラムでは16時に第一幕が始まり、第二幕は18時30分から、第三幕は20時35分から、そして終演は22時40分と予定されている。 しょっぱなから、体験したことのないロングランで、「どうだ!」と言わんばかりの7時間のワーグナーの洗礼である。

一期一会。 今回、私が鑑賞する2011年の「ニュルンベルグのマイスタージンガー」は、ワーグナーの曾孫であり、バイロイト音楽祭の芸術監督、運営理事長のカタリーナ・ワーグナーが本格的にワーグナー作品の演出にかかわった世界が注目の舞台であった。

作品に馴染むために、最初に見るDVDの映像がその作品のイメージを固めることが多い。 最初に見るDVDの影響は大きい。 出来る限り、ワーグナーの脚本に沿った演出の舞台であることが望ましい。 私にとってのDVDはバイロイト・ライブ盤で、1984年にホルシュト・シュタインが指揮し、ザックスをB.バイクルが、若者の貴族騎士をS.イェルザレムが、ベックメッサーをヘルマン・プライが歌うという異色の組み合わせの作品である。 この作品は時代のイメージに沿った舞台装置、また、歌手陣もワーグナーの意図を反映させたテンポのいい演奏で、私の標準版のテキストとして身についてしまった。 他の全ての演出はどうしてもこの作品と比べてしまう。

さて、ワーグナーがこの作品に込めた製作の意図は、

(1)中世ドイツ(バイエルン地方)で、職人たちが育てた伝統的な歌謡芸術の世界を賛美すること、

(2)政治・経済的に劣勢であったバイエルン域の人々に団結意識の高揚を図ること、

の二点にあると考える。

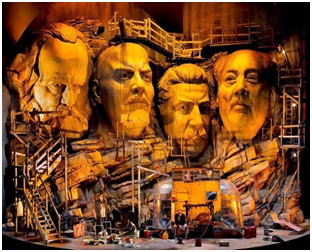

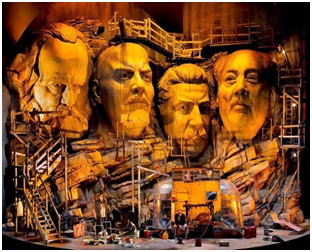

マイスタージンガーBayreuth 2011

マイスタージンガーBayreuth 2011

(1)については、第一、二、三幕でそれぞれの登場人物が歌のマイスター(名人、大家、巨匠の意)であるハンス・ザックスに共感して、その指導を受け研鑽する過程を通じて、その共同体が育んできた芸術信条を見事に表現している。 そして、第三幕の結尾部分で、ハンス・ザックスはその場にいる人たち(および、このオペラを聴く私達聴衆)に向けて、『マイスターたちを軽蔑してはいけません、どうか、彼等の芸術を敬ってください!』と切々と歌う。

(2) に関しては、ザックスが、同じく終幕の直前に 『気を付けていただきたい! 私達を脅かす悪い兆しが見えます! 一旦、ドイツの国民と国土が分解すれば、誤った外国かぶれの威厳を笠に着て、‥‥そして、外国の無価値な悪風を彼等はこのドイツに植え付けます。』(いずれも、高辻知義氏訳)と、ドイツ民族の分断の危機を訴え、団結を呼びかけている。 この歌詞は、一時期、第二次世界大戦で暴政を振るったナチスを告発する国々(ドイツ国内を含めて)の間では、この歌詞は不敵(不穏)と見做され、削除されたり、より穏やかな「人類の平和」を謳歌するような文言に変更されたりした。 十分に理解されるところである。 しかし、文意はぼやけてしまう。 最近では「ワーグナー作品の全体を受容する」という意図から、原文に戻しての「ドイツ賛歌」が歌われている。

これはワーグナーの作品なかで、死人が出なくて、悪者が登場しない唯一の喜劇オペラである。

【先頭に戻る】

バイロイト初夜の感想 全体として、今回の舞台は今はやりの、男性はスーツ、ご婦人方はドレスという、ワーグナー作品にことさら現代性を取り込もうとする舞台衣装ではなかった。 どちらかかといえば、音楽と舞台とがうまくマッチするように、昔の職人たちを模した服装であった。 また、教会や、歌合戦の場面などでは、伝統的な手法を巧みに織り込ませていて、違和感のない親しみやすい作品に仕上がっていたように思う。

この舞台は、指揮:S.ウェイグル、 演出:カテリーナ・ワーグナー、 ハンス・ザックス:J.ルサフォード、ベックメッサー:A.エラッド、 ワルター:B.フリッツの面々である。

前奏曲について。 フル・オーケストラの演奏で非常に雄大なメロディーで始まる。 バイロイトで初めて聴く生音だ。 深く、太く響く。 この旋律は、第2幕、第3幕にも登場し、場面を効果的に高揚させる。 大いなる展開を秘めた雄大な曲想であり、期待感が膨らんでくる。 前奏曲が終わりに近づき、幕が開く。 合唱隊が教会内で真摯な祈りの曲を捧げているシーンである。 合唱にあわせて、祈りの合唱『救世主なんじのもとに来たりて』が歌われる。 その低音部にオルガン、木管のソロ、弦を伴って、深い祈りを表現する。 この場面での、オルガンの使われ方が実に効果的である。 この祈りの曲はどこかの教会音楽からの引用なのか? それとも、ワーグナーの創作なのか?

美しい音はあくまでも美しく、勇ましい個所は劇的で壮大である。 この日の舞台ではスケールの大きい(舞台の奥行、とてつもなく強力な音量、弱音の澄んだ音量、歌手の声量など、)の生演奏のすごい臨場感を感じた。 この劇場あってのこの舞台か!!

ただ、私の一つの不満は、第二幕の終わりの部分で、歌の師匠ハンス・ザックスが心につかえくる感情で、平常心が保てず、深夜に革靴の皮を鞣し打ちする木槌のリズムの場面で、タイプライターを持ち出し、神経質にカチャカチャ、バシャバシャとキーを叩く。 ザックスも人の子を思わせるシーンである。 ここでのタイプライターは着想としては面白いが、ザックスは生粋の靴屋職人であり、あの場面では木槌を振りあげて「Jerum! Jerum!‥‥」 と叫歌してほしかった。 壊れんばかりに木槌を叩き尽くすところが、大きな聴きどころなのにと思うと、この演出が残念でならない。

メモは残していないが、最後のカーテン・コールまでを含めると7時間の観劇で、ホテルに戻ったのは24時を過ぎていたと思う。 深夜、歩いてバイロイト劇場からの坂道を火照った気持ちで歩いてホテルに戻った。 町並みはとっくに帳がおりている。 これからの四夜にわたる観劇はどういう展開になるのだろうか?

【先頭に戻る】

RWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRW

「タンホイザ―」★2011年8月1日(月)、2019年8月12日(火)

バイロイトでのタンホイザーの舞台は2011年と2019年に二度、観劇している。 この作品のタイトルは正しくは「タンホイザーとヴァルトブルグの歌合戦、Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg」という。 私のオペラの学習は1989年バイロイトでシノッポリが指揮し、H.ソーティンがタンホイザーを演じたDVDで全体のイメージを固めた。 次いで音源としては、1971年のショルテイ指揮のウイーン・フィル盤のCDによった。

2011年の舞台 この舞台の観劇は大いに期待したが、全くの当て外れに終わった。 こういう舞台もあるのだ。 指揮、T.ヘンゲルブロック、 演出:S.バウムガルテン、 タンホイザー:L.クリーブマン、 ヴォルフラム:M.ナギ―、 エリザベス:C.ニルンド、 ヴィーナス:S.フリーデ、が出演していた。

タンホイザーBayreuth2011

タンホイザーBayreuth2011

この舞台は環境問題に対する告発が意図なのであろうか、我々が会場に入ると幕はすでに上がっており、舞台には、真っ赤なエタノール醗酵タンクが中央に設置されており、三階建ての鉄骨むき出しの工場建物が舞台の全体を占めていた。 工場の労働者は我々観客が入場する間も、工場操業という事で忙しく動きまわっている。 「なんだ、これは!!」 この世のエネルギーの流れを一つのサイクルとして表現しようとしているのか? タンホ―ザ―の序曲は、やわらかいホルンの音がローマへ巡礼に旅立つ人達の心情を象徴する、敬虔な祈りの音楽で始まる。 この荘重感が、タンホイザーの魅力である。 それがここではどうだ。 工場内の多くの労働者が忙しく動き回っている。 それぞれが工場内の各持ち場に分散して働く労働者の動作なので一体、あの敬虔な祈りはどこに行ってしまったのか??と、音楽を聴く耳はどこかに行ってしまって、眼だけが舞台の隅々を忙しく追う。

本来なら、第一幕が上がると、ワーグナーのシナリオでは、贖罪のために過酷なローマ巡礼の旅から村に帰って来た巡礼人が、贖罪を得た歓びを心に秘め、静かに合唱しながら舞台上を練り歩くのである。 いきなりのこころ暖まる、しんみりした感動の場面である。 しかしこの舞台では‥‥、工場の各現場に分散した労働者達が、一階から、二階、三階から、祈りの歌を歌う。 どういう考えの演出なのか、全く訳がわからなかった。 そして、ヴィーナス(彼女は妊娠していた!!)が、タンホイザーを引き留めにかかる、ぬれ場では、舞台が品のない濁った赤色の照明で照らされる。 まるで場末のストリップ劇場の照明のようだ。これでヴィーナスの焦燥感を現わそうとしているのか? 余情・余韻が全くない。 いきなり出鼻をくじかれた。

これではいけないと、私はこれから先、時々舞台を眺めつつも、音楽に集中しようとした。 しかし、一度、乱れた気持ちは元には戻らず、最後まで乱された気持ちから抜けでることが出来なかった。 第1幕、第2幕そして、終幕が下りるごとに、観客の「ブーー、ブーー」という厳しいブーイング、床を足で「バンバン」と踏みつける不満の響きと、一方では感激(?)の拍手が入り混じり、会場は騒然とした雰囲気になった。 本当に落ち着かない舞台であった。 私も「ブーー」のひとりであった。

バイロイトでは様々な革新的な試みがなされるが、この演出はまったくの当て外れではなかったか?! 名作を生かすも殺すも、演出者の意図は大きい。 特にモダンな演出をしようと新奇な舞台を求める場合にはよほどの注意と、構成の緻密な吟味が必要である。 この演出者バウムガルテンが、どのような評価を得て、バイロイトに呼ばれたのか、その後、どうなったのか? 詳しくは知らない。 舞台は生きものであるが、その舞台が理解できないと聴衆は不満を叫んだのだ。 ワーグナーが生きていたらこの舞台をどう評価するか? 恐らく

“Nein” だと思うが。 まあ、贔屓目に考えればの話だが、バイロイトだからこそ、実験的な思い切った演出が可能なのかも知れない。 一般の劇場での興行では、ひとたび失敗作を上演したら、それこそ劇場の存続にかかわる大問題だろう。 その点、良くも悪くも、バイロイトには熱心な支持者の固定層があるから、時として冒険もありうるのであろう。

【先頭に戻る】

2019年の舞台 舞台の裏側やオペラ製作のプロセスを見せるために、映像を駆使して、物語の背景の理解や、バン車による長距離ドライブ中の出来事の画面描写で笑いをとったりと、わかりやすく、全体をスマートに仕上げていた。 映像の多用は下手をすると、集中を欠き舞台上の演出効果を削ぐことがあるが、この舞台の白黒画面の映像使用は興味深かった。 このオペラにはいくつもの歌わせどころがあるが、いずれの歌も気持ちよく耳に馴染んだと思う。 また、歌は歌わないし、セリフもないがヴィーナスの友人の設定で、本来のワーグナー劇には設けられていない、大柄の黒人女性(男性の変装で)や、ピエロ的な小人の設定など、舞台をより明るく馴染みやすいものにしたと思う。

指揮:C.ティエーレマン、演出:T.クラッツァー、タンホイザー:S.グールド、ヴォルフラム:M.アイッヘ、エリザベス:L.デヴィデセン、ヴィーナス:E.ジッドコバ、の布陣で構成されていた。 本来はロシア人の指揮者、V.ゲルギエフが予定されていたが、演奏会の当日、家族の急病で指揮台に立てず、急遽、C.ティエーレマンが指揮台に立った。 そのアナウンスがあった時、多くの聴衆は、そして私もティエーレマンの登場を大歓迎した。 また、ロシア出身のエレーナ・ジッドコバ(メゾ・ソプラノ)は、新鮮で、コケティッシュな魅力のあるヴィーナスを演じ、舞台を和ませたのは特筆に値する。

タンホイザーBayreuth2019

タンホイザーBayreuth2019

タンホイザー役のステファン・グールドの迫力と美声はやはり群を抜いていた。 流石の大歌手である。 いま世界では一番のテナー歌手であろう。 劇場全体が彼の熱唱で包まれ、音楽も、聴衆である私も彼のインパクトに飲み込まれてしまい、夢遊病のような状態になった。 いや、これが彼の真骨頂の歌唱なのであろう。 ゾクゾクとする感覚に襲われた。 バイロイトを体験した聴衆がよく語るバイロイトの音を遂に体現することが出来た。

そもそも、タンホイザーを創作したワーグナーの意図は何であったか? ロマンチックで美しく、悲しく、美しい音楽の表現である。 ワーグナーの後期の作品には全く見ることのない抒情に満ちている。 作品の内容については、ヴィーナスの誘惑に幻惑されて、迷いの世界で放蕩を尽くしたタンホイザーが、やがて自己に目覚め、何とか放蕩の世界から抜け出そうとするが、迷いの世界の首謀者であるヴィーナスは彼を引きとどめようと、色仕掛け、徹底的な罵倒など、誘惑の限りを尽くす。 その両者の葛藤が、第一幕の見どころ、聴きどころである。

一方で、タンホイザーが、かっての村に住んでいた頃の旧友たちは、迷界に入ったタンホイザーを何とか自分たちの側に救い戻そうと、昔に思いを寄せたエリザベスや(第二幕、第一場、「大切な殿堂よ、ご機嫌よう‼」 Dich, teure Halle, grüß‘ich wieder,)、幼少時代からのタンホイザーの友人、ヴォルフラムらが懸命に手を尽くす(第二幕、第二場、「あそこに姫がいる。構わずに近づいて行きたまえ」 Dort ist sie;—nahe dich ihr ungertört!)。 想像するにタンホイザーのこの葛藤は、覚せい剤の中毒に汚れた者が、何とか元の状態に戻ろうと、もがき苦しむ状態に似てはいないか? タンホイザーが旧友を、心の恋人を想う切ないアリアは聴かせどころだし、タンホイザーが涙ながらに切々と歌う自己懺悔の歌(第一幕、第三場、「ああ、罪の主にはのしかかり」

Ach、schwer drückt mich der Sünden Last,)や、願望が叶わなくて自暴自棄に走る様子(第二幕、第4場、「ヴァルターよ、君はそう歌って、愛というものをひどく、歪めてみせた!」 O Walther, der du also sangest, du hast die Liebe arg entstellt!)など、極めのシーンがある。

また、第三幕の第二場では、ヴォルフラムがハープの伴奏を伴って切々と歌う、このオペラで一番の哀惜の歌、「死の予感のごとく、夕暮れは大地を覆い」Wie

Todesahnung, Dämm’rung deckt die Landeと、それに続く「夕星の歌」O du, mein holder

Abendstern, 聴かせどころである。 続いて、この作品の最大の名場面である、「タンホイザーのローマ語り」Tannhäusers Romerzählungの熱唱が続く。 しかし、結局、その時には、エリザベスはタンホイザーを想いながら、殉教者のように死んでゆく。 また、それを知ったタンホイザーも後を追って息絶える。 最後は非常にドラマチックな展開である。 この様な劇的展開の物語を、ワーグナーは脚本、音楽、舞台設計、衣装、全てを自ら考案・創作した。 天才+偏執狂人を併せ持つ巨人である。 このようなラブ・ストーリーは演劇や小説でよくあるが、ワーグナーの手にかかると、これほどの情緒をもって神秘的に、かつ劇的に迫って来る。

尚、蛇足ながら第二幕の有名な歌合戦の場は、アイゼナッハにあるヴァルトブルグ城がモデルとされている。 物語に登場するお城が実在する不思議。 さらに要調査であるが‥‥。 これについては、バッハのアイゼナッハの項で述べた。

【先頭に戻る】

RWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRW

「ローエングリン」★2011年8月2日(火)、2019年8月11日(日)

2011年 「ローエングリン」はワーグナーがまだ若き38歳に初演された作品であり、ワーグナー流の楽劇の思想が固まる前の、非常にロマンチックな時代の作品である。 まるでドイツ式のイタリアオペラを見る感じがする。 時の王侯、フリードリヒ2世はこの作品に魂を奪われて、増々、自閉的症状が高じて行ったとも言われている。 夢みる乙女・エルザが女性の主人公で、その相手役は、名前を名乗れない事情を抱えた天から遣わされた白鳥の騎士である好青年がローエングリンである。 悪役として、これまた悪の限りを尽くす女占い師、オルト―ルート、それに盲従させられる夫のテルラムントが主たる配役である。

ここで、演出を担当したH.ノイエフェルスは「ローエングリン」を特徴づける、ブラバント国の兵士や群衆などの合唱の場面を、かわいらしいネズミの群衆にかえた。 指揮はA.ネルソンズである。 舞台上には多い時には100匹ぐらいのネズミの大群が出現するが、それが実に効果的に、整然と歌ったり、行進したりと、演出者のアイデアと組織統率力には正直、感動した。 こんな演出を生で見ることが出来るチャンスはもちろん人生に一度きりである。

ローエングリンBayreuth2011

ローエングリンBayreuth2011

幕が開く前の前奏曲では、ローエングリン役の今や世界屈指のテナー歌手、K.F.フォイクトが、エルザの世界への扉を懸命に押し開こうとしている。 歌唱は無いが、静かで瞑想的な前奏曲の中での無言の演技は印象に残る。 エルザ役のA.ダッシュはこの役柄でバイロイトのデビュー(35歳)になるが、これからも経験を積んで大きく飛躍することと思う。 彼女の舞台には初々しさに満ち溢れ懸命に歌う姿は記憶に残る。 なかでもこの舞台で一番印象に残ったのは、オルトルート役のP.ラングであった。 一見怖そうな顔持ちであり、知恵の限りでエルザの幸せを妨害しようとする悪役である。

第二幕の第二場では、オルトルートが純粋無垢で人を疑う事を知らないエルザに対して、言葉巧みに同情を誘い、得体の知れないローエングリンには近づかないように説得するソプラノとメゾソプラノの二重唱の場面がある(第二幕第二場 「ああ!何んという思い上がりだろう。」 Ha! Dieser Stoltz, er soll mich lehren, 「教えて上げましょう。」 Laß mich dich lehren,) この世のものとは思えない美しく純化されたメロディーで、最初、物語をよく理解していない時には、それが深刻なドラマの分岐点とは知らず、何と美しいのかと、何回も傾聴したものだ。

第三幕では、有名な「結婚行進曲」が響きわたる婚礼のシーンである(第三幕第一場 女声合唱:「まめやかに導かれてお進みなさい、」 Treulich geführt ziehet dahin,)。 日本では、結婚式場で新郎新婦を讃え、祝福するために、この曲がしばしば使われるが、実はこの華々しくて輝かしい行進曲の後に待っているのは、初夜の床を前にして、エルザが投げかける、「ローエングリンの名前を聞きただす」という無知な問いかけが、ローエングリンの琴線に触れて、お互いが険悪な雰囲気に落ち込む。 これは、オルトルートの入れ知恵の為せる業である。 結局、ローエングリンとエルザはこの世では幸せな新婚家庭生活を送ることが出来ずに、別れなければならない羽目になる。 ローエングリンには天からの使いの、白鳥の形をした帰還船が現われ、彼は後ろ髪を引かれる思いで、天に帰ってゆく。 絶望したエルザは倒れ伏して息を絶える。

結局の所は、よくある哀しみの悲劇であるが、何と全体が美しく修飾されている事か。 特にエルザは、疑う事を知らない純粋さゆえに周囲から翻弄され、嘆き悲しみ、その中にあっても女性としての幸せを夢見続ける、物悲しい姿に悲哀が漂う。 美しい歌のシーンが次から次へと歌われるし、全体を支える大活躍の合唱はこのオペラのしとやかさを一段と輝かせてくれる。 若きワーグナーのオペラ作家としての面目躍如であり、この一作だけでもワーグナーは音楽史上に残る価値がある。 演出のH.ノイエフェルスはこのオペラに最も適合した舞台を提供したと思う。 この緻密な演出は緻密に設計され、ドイツにおいてのみ上演が可能な舞台であると私は絶賛したい。

【先頭に戻る】

2019年 2011年の舞台が非常に印象的・感動的であったので、2019年の舞台も期待したのであったが、記憶への蓄積は残念ながらあまりなかった。 なんといってもこの舞台は、世界の屈指のソプラノ、A.ネトレプコがエリザベスの役で登場するとのアナウンスがあり一時期、話題になったものであった。 「遂に、ネトレプコがバイロイトに登場!! ワーグナーを歌う。」と、今年のビッグ・ニュースになる予定であったが、ネトレプコは他のスケジュールで多忙を極め、バイロイトへの上演はキャンセルされた。 2011年の舞台でエルザを演じたA.ダッシュが極めて好評だっただけに、ダッシュ対ネトレプコのベストソプラノの聴き比べには大いに惹かれたが、それは叶わなかった。

「ローエングリン」という作品は合唱のシーンが多くあり、しかもそれが大合唱になったり、繊細に細く歌われたりとオペラの中で、様々に効果的に登場する。 声をあわせる歌唱による高揚感は、特にこのバイロイトの舞台においては、特筆すべきものがあり、ここ10年間ほど合唱団の指導者として、全てを担っているE.フリードリッヒの手腕は熟練の域に達している。 この舞台でもその手腕は如何なく発揮されていた。 ワーグナーの作品で合唱が最も際立つのは「ローエングリン」である。

「ローエングリン」のこの舞台は、発電所や送電設備関係が舞台のセットであり、登場人物も電気技師の制服ないし作業着で多くが登場した。 電気の明るさが希望の象徴であったり、また、強い稲光や暗雲が恐怖のシンボルであったりと、工夫された舞台であった。 最も期待の、第二幕、第二場の、疑う事を知らない純なエルザと、奸計をたくらむオルトルートの息詰まる緊迫の重唱の場面は、最も美しく、且つ、恐ろしく見せる所である。 しかし、エルザ(C.ニルンド)および、オルトルート(E.パンクラトヴァ)の歌唱はもう一つ心に迫ってくるものではなかった。 一方、この舞台の演奏はC.ティエーレマンであった。 引き締まった演奏で、彼の音楽を味わえたのは有難かった。 今や、ドイツでのワーグナーにティエーレマンは欠かすことの出来ない巨匠としての位置を占めている。

ローエングリンBayreuth2019

ローエングリンBayreuth2019

作家の村上春樹氏が、この年の「ローエングリン」と「マイスタージンガー」の舞台を、現地バイロイトで鑑賞し、その印象記を2019年の10月号の文藝春秋誌に掲載している。 記事は、町の様子、劇場の周辺と内部の雰囲気を詳細に記している。 また上演された二作品に関しても、バイロイト舞台の先進性を評価していた。 私たちのこの年のバイロイト訪問は、村上氏の二週間後であったので、残念ながら、現地でお会いすることは出来なかった。 「至るところにある妄想」というタイトルの記事で、ワーグナー芸術を現代的な視点から論じられていた。

【先頭に戻る】

RWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRW

「パルシファル」★2011年8月3日(水)、2019年8月15日(木)

2011年 パルシファルの演目は、今回の上演の前には殆ど学んでいなかった。 2011年のバイロイト鑑賞が決まってから、三カ月間ほどの時間があったので、集中的なにわか勉強で本番に備えた。 この作品はワーグナーが「指環」の大作を完成し、その上演に対して様々な用件で忙殺される傍ら、書き進めた作品がこの濃密な「パルシファル」である。 どうしても残しておきたい(書いておきたい)作品として1882年に第二回目のバイロイト祝祭劇場で初上演された。

タイトルとなった「パルシファル」は、約30年前の作品「ローエングリン」(1848年完成)に繋がっている。 ローエングリンは天の国に帰還するときに、エルザに二つのことを伝えた 「①自分の名前はローエングリンと呼ぶこと、②父はパルシファルという名前であること。」 「ローエングリン」の完成から実に34年後に、「パルシファル」は再び、ワーグナー作品の中に登場するのである。

この作品はキリスト教の伝説に基づいて、ワーグナーが創作した救済と堕落の世界を描いており、これまでの作品とは全く趣が異なる、聖杯や、聖槍をシンボルとする作品である。 静かな祈りの旋律が全編に流れ、ダイナミックさはないが、心に沁みる音楽が続く。

先ずこの作品であるが、キリストが最後の晩餐に用い、アリマタヤのヨゼフが十字架上のキリストの血を受けた聖杯をめぐる話である。 キリスト教徒にとっては、この聖杯グラールと、キリストを刺殺した聖槍は貴重な聖遺物である。 グラールを保持する国王と、それを奪取しようする伏魔殿の争いである。 謀略にだまされ、聖杯グラールは伏魔殿に奪取される。 それを奪還しようと、国王の息子アンフォルタスは伏魔殿に攻め入るが姦計にあい不治の傷を負う。 その傷を治癒することが出来るのは、「純粋な愚か者」の献身的な救済行為が必要であると知り、王国側の騎士団の臣下は、その若者を探す。 紆余曲折を経て、パルシファルがその「愚か者」であることがわかる。

パルシファルBayreuth2011

パルシファルBayreuth2011

第二幕ではパルシファルが伏魔殿に赴き、様々な色仕掛けの誘惑にも負けず、アンフォルタスの病の治癒に役立つ聖槍を持ち帰る。 第三幕ではパルシファルが無事に聖槍を持参して王国に戻る。 アンフォルタスの不治の病は、聖槍の力で治癒し、救済を果たす。 パルシファルは静かに「役立つ武器はただ一つ:傷を閉じるのは、それを開いた槍のみ。 Nur eine Waffe taugt: die Wunde sehliesst der Speer nur, ---der sie schlug」を謳う。 やがて、パルシファルは国を治め、聖杯の礼拝の儀式を執り行う。 この劇中には、クンドリーという、我が強いが正体不明のメゾソプラノが唯一の女性として登場する。 彼女は、第一幕では国王側に、そして第二幕では伏魔殿側につくように見えるが、最後の第三幕では、パルシファルの聖なる行為を見届け、それを受容して、静かに死んで行く殉教者となる。

あらすじを読んでもなかなか、劇的な展開はなく、なかなか理解は行き届かないと思う。 天からの神の声、ないし騎士団員の合唱が第三幕でしばしば登場する。 この合唱の場面は、ワーグナーが創作する最後の合唱曲であり、神秘性を湛えて静かに沁みいる。 ここが静かではあるが、最も豊かな聴きどころではないかと思う。

【先頭に戻る】

パルシファルとニーチェ ワーグナーがドレスデンで創作・演奏活動に励んでいた当時、政治的に不穏な蜂起に参加し、革命分子のレッテルを張られ、1849年から追われる身となった。 ライプチッヒで当時、学生であったフリードリッヒ・ニーチェと知り合いになる。 その後、スイスに亡命し、作曲活動に励んでいるワーグナーを訪ねて、ニーチェは何度もワーグナー邸を訪れた。 お互いの関係は親しくなるが、年齢差は30歳ほどもある、大人と子供の付き合いであった。 ニーチェは後に「神の死」を宣言し、ニヒリズムの到来を告げた実存主義哲学者である。 ワーグナーは弁舌に優れ、文章が書けるニーチェを一種の自作宣伝のスポークスマンとして扱った。 ニーチェの著作「悲劇の誕生」は超一級のワーグナー賛歌である。

しかし、反キリスト教の立場を貫くニーチェは、ワーグナーのキリスト教の聖杯伝説が主題の楽劇「パルシファル」を蛇蝎の様に嫌い、やがてニーチェはワーグナーと決別する。 しかし、ワーグナーにとってこの決別は何の痛手でもなく、最初から結末が見えた関係に終止符がうたれただけのことである。 いわばニーチェのひとり相撲であったようだ。 ニーチェは決別後、精神に異常をきたし廃人となった。 このあたりの事情は、ディトリッヒ・フィッシャー・デイスカウ(著名なバリトン歌手)の著作「ワーグナーとニーチェ」(1974年)に詳しい(白水社)。

【先頭に戻る】

2019年 ワーグナーの原作に沿って余分な解釈を加えない、わかりやすい舞台であった。 第一幕は病院の収容所ないし、野戦病院ような風景から始まるが、アンフォルタスが重病である事などから、浮わついた舞台には出来ないのであろう。 深刻さを滲みだするのに十分は舞台装置であった。 その後にも、多くの十字架上のキリスト像が出て来るし、死体を思わせるシーンでは食牛を天井から吊るし、血色にまみれた肉牛解体があり、キリストの処刑の場面を想像させる凄惨さを演出しているが、私はちょっと視線をそらしたくなるような場面でもあった。

パルシファルBayreuth2019

パルシファルBayreuth2019

指揮はS.ビチコフであり、演出はU.E.ラウフェンベルクが担当していたが、これまでのバイロイトでのパルシファルの中では最もわかりやすい演出であったと思う。

この作品の中で、最も歌唱の多いグルネマンツはG.グロイスベックが良く響くバリトンの熱演であった。 パルシファル役のA-.シェーガーも頑張っていたと思うが、残念ながらもう一つ印象には残っていない(スミマセン)。

【先頭に戻る】

RWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRWRW

「トリスタンとイゾルデ」★2011年8月4日(木)、2019年8月16日(金)

この文章は1966年にバイロイトでカール・ベームが振った実況録音を聴きながら筆を進めている。 B.ニルソンとW.ウィンドガッセンの史上最高のベスト・コンビが歌っている。

「トリスタンとイゾルデ」はワーグナーがスイス・チューリヒ近郊に亡命中の1857年に着想し、一気に台本を完成した。 その後、「ニーベルンゲンの指環」の作曲等を一時中断して、「トリスタン」の作曲に専念し、1859年の3月に完成した。 この間、ワーグナーは、妻のミンナとは不仲で、身を匿ってくれているパトロンのオットー・べェーゼンドンク氏の奥方マティルデと関係を保つ。 その後、この関係は清算されるが、ワーグナー自身は、心理的な葛藤の不安定な状態が続き、このことがこの作品を一気呵成に書き上げるエネルギー源になったと言われる。 この心理的な葛藤が作品にどれだけ反映しているかは聴く者の想像力に委ねられよう。 ワーグナーの「究極的な愛の賛美」と言われている。

トリスタンとイゾルデはその舞台が、船舶の中、閉鎖された部屋、城の中、と幕が変わるごとに変化するが、舞台装置はシンプルな造形であり、専ら、歌手とオーケストラの響きに集中出来る様に構成さていた。 これはワーグナーが、同時に作曲を進めていた「ニーベルンゲンの指環」のストーリー展開と、その舞台装置や登場人物の規模が無際限に拡大してゆく中で、ワーグナーは果して「これが上演可能なのか?」との自問に苛まれた。 そのためもあってか、「トリスタンとイゾルデ」の舞台装置は驚くほど簡素で、主登場人物2名と、あと脇役数名というシンプルな構成になった。 しかし、濃密さ、しつこさは尋常ではなく、私などは第二幕でトリスタンとイゾルデが延々と交わす睦言は、正視に忍びなく、静聴に耐えない。 これはストーリー上のこととはいえ、生唾ゴックンである。 ワーグナーの情念をまともにぶつけられる感じである。 彼自身、マティルデにあてた手紙の中で 「私はあなたに、このオペラがこれまでの音楽全般の頂点に位置しているということを断言いたします。」 と自信に満ち溢れている。

2011年の指揮はP.シュナイダーで、演出はC.マルタ―ラーであった。 トリスタンはR.D.スミスが演じ、イゾルデはI.テオリンが歌った。 どちらもベテランの手堅い歌唱で、また脇を固めるマルケ王、クルベナール、ブランゲーネなども地味ではあるが手堅い配役であった。

トリスタンとイゾルデBayreuth2011

トリスタンとイゾルデBayreuth2011

第一幕の前奏部分で最初からの第4番目の音が、不協和音であり、当時、この様な音に耳なれない聴衆からは、ワーグナーが記譜を間違ったのではないかという事で、センセーショナルな話題になった。 我々、現代に生きる者にとっては、多くの音楽で当たり前のように不協和音に晒されているし、特に「トリスタンとイゾルデ」でその音を聴いても格別に奇異には感じない。 しかし、19世紀の後半の時代はまだ、音楽世界の音は純だったのであろう。 しかし、この第4番目の音は、第一幕、だけでなく、第二幕、第三幕にも、まるで指示動機の様に何度も登場する。 これは明らかに、記譜の誤りなどではなく、この音を通じて、この作品の持つ「歪み」、ないし「動揺」をワーグナーは表現した。 この「トリスタンとイゾルデ」以降、多くの20世紀初期の音楽家、例えば、ストラビンスキーやラヴェル、は不協和音を当然のように使いこなし、新しい音楽表現の幅を増やしているのである。

【先頭に戻る】

2019年の指揮はC.ティエーレマン、制作はC.ワーグナーであった。 舞台は鉄骨むき出しの構造物が組み立てられており、つとめて無機質な表現を追求していた。 トリスタン役はS.グールド、イゾルデ役はP.ヤングで当世の最も強力なテノール、メゾソプラノ歌手である。 このベスト・コンビの繰り出す舞台は動きよりも、声のダイナミズムに圧倒されるものであった。

トリスタンとイゾルデBayreuth2019

トリスタンとイゾルデBayreuth2019

「トリスタンとイゾルデ」のあらすじは、ケルトの伝説を基とし、それにワーグナーが音楽的効果を加味して脚色したものである。 あらすじは以下の通り、一緒になれない運命のカップルを描いたもので、言って見ればよくある少女小説の涙物語である。

(第一幕)トリスタンが叔父のマルケ王の為に、アイルランドの王女イゾルデを妃として迎えるためにアイルランドに赴き、トリスタンとイゾルデ妃が帰船に搭乗する。 意に添わぬ婚礼に立腹のイゾルデ妃は、待女ブランゲーネにより、過ってトリスタンと共に愛の媚薬を飲まされ、二人は愛の世界に我を忘れる。

(第二幕)下船してからも、二人はマルケ王の目を盗んで、密会を重ね、夢遊の状態にある。 次第に周囲の知る所となる。 この関係を止めさせようとしたマルケ王の臣下メーロトが手にする剣に、トリスタンは自ら飛び込み、瀕死の傷を受ける。

(第三幕)トリスタンは遠く離れた館に移され、養生するが傷の回復が見込めない。 トリスタンはイゾルデが来るのを待ち、うわ言を繰り返す。 トリスタンの命の尽きる直前に、イゾルデは現われ、遺骸を抱く。 そして、イゾルデは「愛の死」を歌って静かに絶命する。

トリスタンにワーグナーを重ね、イゾルデにマティルデを重ねるのは、勝手であるが、ワーグナーの実生活はトリスタンほどに破天荒なものとはならなかったようだ。 捻じ曲げられた「究極的な愛の賛美」と解釈するのが順当な所かと思う。

【先頭に戻る】

「ニーベルンゲンの指環」 三回のトライアル、二回成功、一回失敗。

★2013年4月20日(土)、23日(火)、25日(木)、26日(金)

(メトロポリタン、NY)

★2015年8月21日(金)、22日(土)、24日(月)、26日(水)(バイロイト)

オペラ楽劇界の最大の質とボリュームを誇るこの超大作、「ニーベルンゲンの指環」、通称「指環」(リング)については、解説された書籍がいくつもあるので、物語の詳細はここでは省く。 但し、私がこの作品に近づくにあたっては、年齢的には超後発であったし、周りにアドバイザーがいなかった事を含めて、暗中模索の時期が長く続いた。 そういう中で、どうしてこの作品を身近なものにしていったか、その経緯を簡単に述べたく思う。

数年にわたる集中と弛緩を繰り返して、ワーグナーの習得を進めたが、研鑽の成果はすぐには表れてはこなかった。 しかし、二、三年間、視聴を繰り返す事で、断片的ながら、今の音楽・歌唱がどこの場面で、どういう状況を歌っているかの推察が徐々に出来る様になって来た。 全体を掴んで、部分を注聴する。 更に数年間、視聴を続けた。 「ニーベルンゲンの指環」で用いたCDは名盤とされるG.ショルテイの、ワーグナー全集版によった(CD14枚組)。 その演奏時間は積算すると879分、すなわち14時間39分に及ぶ。 上演すれば4日におよぶ作品である。 また、J.レバインが指揮、O.シェンクが演出のメトロポリタンが舞台のDVD(1989年録画)はワーグナーの原作のシナリオに忠実な構成で、非常にわかりやすい。 DVDとCDを交互に併用しながらこの作品の鑑賞を進めた。

【先頭に戻る】

概論・ニーベルンゲンの指環 何故、多くの人々が、この作品にそれ程も思い入れるのか? それはまずスケールの大きさと、物語の起承転結の完結性である。 ワーグナーは作曲の前に、まず、そのシナリオ立てを推敲し、それを実際に歌う歌詞に興す。 次にその歌詞を、人々の前で彼自身が抑揚をつけて、朗読する。 その時の人々の受ける反応や、自身のこころの中に生じた、様々な感興を納得出来るまで、繰り返し、繰り返し推敲する。 出来上がるのは、彼の中で磨き抜かれた完璧なシナリオである。 創作の過程では、ゲルマン民族の神話やスカンジナビア地方の伝承等を読み漁り、それに自分のアイデアを注入し、全体としてドイツ的な物語に仕上げようとした。 これが、ワーグナー関連の書物に書かれている、ワーグナー流の創作の手法である。 彼の伝記には、この様な読書会、朗読会の模様が頻繁に登場するし、シナリオの推敲のノートも残されている。

そして、ワーグナーは大作「ニーベルンゲンの指環」の着手から完成まで、途中に様々な理由で中断を余儀なくされたが、約25年を要した。 これだけ長期間を要したにもかかわらず、この作品の前後には緩みや、ブレがなく、しっかりとした筋が一本通っている。 これはワーグナーがシナリオを創作する段階での徹底した緻密な思考に依っている。

この物語は、起承転結の『結』にあたる、最も劇的に構成された最終章、「ジークフリートの死」を軸とする(これは最終的に「神々の黄昏」というタイトルで発表された)。 実際の作曲は、序夜の「ラインの黄金」は1853~54年、第一夜の「ワルキューレ」は1854~56年、第二夜の「ジークフリート」は1851~71年、そして第三夜の「神々の黄昏」は1869~74年に書き進められた。 特に、「ジークフリート」については、30歳代で着想し、全体の完成を見たのが50歳代の後半である。 この間、政治的亡命、経済的困窮、人妻との恋愛、ルートビッヒⅡ世やニーチェとの出会い、「トリスタン」や、「マイスタージンガー」の創作など、ワーグナーには多種多様の波乱万丈、怒涛の生活が続いた。

ワーグナーは制作の過程で、この作品を上演する場所に考えを巡らしたが、実際、世の中にはこのスケールの大きい作品を上演するにふさわしい劇場は存在しなかった。 そして、新たにこの作品の上演のための理想の劇場の建設の必要性を感じ始めた。 彼は、この様に常人が考えて到底、無理、難題と思われる荒唐無稽とも思われる課題について、理想的な新劇場のアイデアを固め、彼自身は亡命中の身であったにもかかわらず、資金集め、建設場所の選定など、具体的な一歩を踏み出した。 その劇場が今、バイロイトに建っている。 今日、我々が見る、バイロイト祝祭劇場である。 1872年に定礎式を行い、1876年に第1回のバイロイト祝祭音楽祭にこぎつけ、そのこけら落しに、初上演されたのが、「ニーベルンゲンの指環」の序夜の「ラインの黄金」であった。

【先頭に戻る】

あらすじのあらすじ 全体を通じてのテーマは元々、ライン川の川底に秘蔵されている金塊が、霊力を持つことから始まる。 それを材料とした「隠れかぶと」は変身術の魔力を持ち、指環を手にしたものは、世界を支配する力を占有することが出来る。 最初に「指環」の世界支配能力を知るのは地下世界に住む、種族の長である奸将・アルベリヒである。 指環は、アルベリヒから、主神をヴォータンへ、そして、長い間を大蛇の懐に秘匿され、やがて、女主人公のブリュンヒルデ、そして、ジークフリートへと渡る。 この間、アルベリヒやその子・ハーゲンは執拗に「指環」を追いかける。 一つの「指環」をめぐって、様々な策略の緊迫した状況が描写される。 最終的には自らの天命を知り、自死するブリュンヒルデが、「指環」を元のライン川の川底に戻し、やっと世界は元の平穏な状態に戻る。 しかし、栄華を誇った神々の世界、地下族の世界、そして巨人の世界は世の中から消滅する。 「指環」をめぐっての起承転結、輪廻転生、ないし、無常観の活写がこの物語の主題である。 そして、登場人物の多くが死んでゆく。 順に、フンデイング、ジークムント、ジークリンデ、ミーメ、大蛇(ファフナー)、ジークフリート、ギュンター、ブリュンヒルデ、である。 この中にはいわゆる、善人も悪人もいるが、特に、どの善人たちもその死に様はそれぞれに壮絶であり、無常観に支配される。

その内に本場の劇場で、一度でいいからワーグナーを体験したいものだとの夢を持ちつつも、ドイツはあまりにも遠く、叶わぬ夢想を持ち続けていた。 しかし、ただ、手をこまねいていたわけではない。 最初の挑戦作品はなんと、アメリカ・メトロポリタンでの「ニーベルンゲンの指環」であった。

【先頭に戻る】

一回目の挑戦、「指環」失敗。:2009年、新型インフルエンザ騒動

ニューヨークのメトロポリタンで、J.レバインが指揮し、O.シェンクの設計の名舞台を用いた「ニーベルンゲンの指環」の全4日間の舞台があるという情報を入手した。 聴くところによると、このシェンクの名舞台は今回が最後で見納めという。独唱者も、メトロポリタン常連のJ.モリス、P.ドミンゴら、一流のメンバーがエントリーされていた。 時期は5月4日(月)、5日(火)、7日(木)、9日(土)の4日間。 アメリカだと諸事情にも慣れているし、切符の手配もインターネットで購入出来るという事で、特に、この時はドイツにはこだわることなく、軽い気持ちでメトロポリタンの「指環」にエントリーした。 しばらく待つことで、「指環」の4舞台の通し演奏のチケットを購入することが出来た。 さあ、いよいよ待望の「生オペラ」であり、「生メトロポリタン」での、「生指環」と言うことで、胸躍る鑑賞を期待した。 当時、未だ、私は仕事を持つ現役の社会人であったが、5月のゴールデン・ウイークを利用すれば、多少の無理をしてでも、ニューヨークの一週間の滞在は、まんざら無茶な計画でもなかった。

しかし、計画実行の一か月ほど前になって、世間が騒がしくなってきた。 ヒトに致死性の、豚由来のインフルエンザのパンデミック(世界的流行)が発生した。 元々はメキシコの農村あたりが発生源であったらしいが、たちまちにして北米大陸に拡散し、この年、北米大陸では100名を超える死者が出た。 いずれ近い内に日本にも上陸するという事で、私の出発日に近い4月28日から、旅行者が北米から航空機で日本に帰国する際、防疫・消毒の水際作戦(機内検疫)が厚労省の指示で厳しく実施された。 TVは北米、特にアメリカからの航空機の成田空港や、その他の空港での徹底消毒風景を放映し、連日、この話題で持ちきりであった。 更に、ジュネーブのWHO本部も全世界的な疾病の危機を煽り立てた。

そういう事の次第で、この時期の米国への旅行は、特に帰国時において犯罪者もどきの調べと監禁が待っていることが判った。 会社からも不要不急の海外、特にアメリカ出張は厳禁の御達しが出た。 四方から、「行くな!」の声が聞こえた。 航空券も、ホテルも、そしてチケットも、すでに予約済みであった(私の予定は5月3日出国、5月11日帰国)。 しかし、断腸の思いで、千載一遇のチャンスを逃すことになった。 メトロポリタンのチケットの払い戻しは出来なかったが、ニューヨーク州に住むアメリカ時代の恩師にプレゼントすることで、一応、無駄にはせずにすんだ。 ホテル代金と航空券はいくばくかの損金が出たが、何とか大損をしなくて済んだ。

問題はその後の自分自身のメンタルである。 大きな目標が消えうせた数か月間、その虚脱感は甚大であった。 一時期、狂騒にあった新型インフルエンザのパンデミック状況は、夏になると全く聞かなくなり、その後、この疾病は日本の社会から、そして世界からも消えてしまった。 いったい国を挙げての、あの大騒ぎは何だったのか?? 国家組織は未経験の災害に対しては、極めて慎重で自己防衛にはたらき、臆病で優柔不断な判断に傾くものだ。 過剰な警備・警戒体制に走る。 いわゆる官僚体質だ。 はからずも、私は誰を訴えることもできない憐れな被害者になってしまった。

【先頭に戻る】

二回目の挑戦、成功。:2013年、メトロポリタン「指環」再挑戦

4年後の2013年、再び、メトロポリタンに「指環」を求めてアプライした。 この上演は2011年が初演出で、舞台全面に大きなピアノの鍵盤のような、可動式の連続した滑り台を設置し、歌手たちはその揺れ動く滑り台の上で歌唱するというサーカスまがいのものであった。 ショー的な要素を含み、前評判はどんな舞台になるのかと随分と気を持たせるものであった。 2011年のこの新演出の杮落としは、メトロポリタン・ライブ・ビューイングで日本でも松竹系の映画館で上映され、私は家内と共にその舞台の鑑賞はすませていた。演出過剰、装置至上主義で、奇をてらい過ぎの面があり、あまりいい印象を持てなかったが、その舞台である。

メトロポリタンの劇場支配人のピーター・ゲルブは、この演出に対して「メトのライバルはヨーロッパの劇場ではなくて、ブロード・ウェイだ。」と発言しており、あくまでも活劇の好きなアメリカの客層狙いを、強調していた。 彼等はヨーロッパのワーグナー・ファンの取り込みは考えていない。 しかし、話題作りが先行しているのではないか。 如何にも、アメリカ的、ハリウッド的な映像優先の企画である。 質(音楽、聴かせどころ)での勝負ではなく、見せ場つくりが先行している。 恐らく、ワーグナーが知ったら、カンカンだと思うが。

とも角も、2009年のメトを聴き逃した私には、今回こそが初めての生オペラの鑑賞であり、期待にあふれた。 気になったのは、首席芸術監督のJ.レバインが体調を壊し、長期療養に入ったとのニュースが飛び込んで来た事であった。 代わりにこの舞台の指揮は急遽、イタリアから呼び寄せたF.ルイージが担当することになった。 聞いたことのない名前であるし、果たしてイタリア人の指揮者が、いきなりの大舞台で「指環(リング)」を振れるのか? 生意気なようだが、不安がよぎった。

写真提供RichardTermine/MetOpera/NY

写真提供RichardTermine/MetOpera/NY

上演日は、2013年、4月20日(土)、23日(火)、25日(木)、26日(金)で、「ジークフリート」、「神々の黄昏」、「ラインの黄金」、「ワルキューレ」、と前後が逆転の変則的な鑑賞になった。 メトロポリタン歌劇場は、ニューヨーク市のマンハッタン島のセントラル・パークの西側、リンカーン・スクエアの一角にあり、地下鉄では66番通りのリンカーン・センター前駅から歩いてすぐの極めて便利な所に位置する。 世界最大の約4,000名の観客を収容することが出来る。観客席は1階のオーケストラ席の平面部分、左右と後方にせり上がった4階構造の観客席が舞台を見下ろすように設けられている。 また、メトロポリタン歌劇場は、舞台装置の自動化・機械化が進み、舞台の場面交換が短時間に、スムーズに運べるようになっている。

午後の公演と、夕方の公演と全く異なった演目であっても、1日に2回の公演が日常的に行われている。 これは、ニューヨークに世界中から無尽蔵に観客が押しかけてくるからこそ可能なやり方である。 ヨーロッパではこのサーカスまがいの舞台は、集客に失敗するであろう。 また、アメリカ人の聴衆が大半であるが、上演される演目は殆どが、イタリア語、ドイツ語、フランス語であり、英語での上演はほとんどない。 しかし、そういう観客の為に、観客席の前(前列の観客席の背中)に、劇の進行に合わせてセリフが動く、翻訳スクリーンがある。 それを注視すれば、ストーリーが追えるという訳である。 至たれりつくせりの感があるが‥‥、バイロイトではこのようなドイツ語を他言語に翻訳するサービスはない。

さて、楽劇は究極的なこだわりの塊であり、「演技者+演奏者、観客、興行主」の三者を同時に満足させる舞台の創出は至難の技とつくづく思う。 メトのこの舞台を見た私の印象は、ライブ・ビューイング映像で見た時とほとんど同じで、「よくやるなあ。 歌手の皆さんも、歌うだけでなく、体を張っての演技は大変だなあ。 立派な舞台装置だが、演出上の意味はあるのかなあ?」というものであった。 演出は、R.レパージュで、彼はvisionary theater artistとして知られている。 なるほど演者の歌手の動作を重視したアクティヴな演出であった。 出演者は、ヴォータン役のB.ターフェル、ブリュンヒルデ役の、D.ヴォイトが、また、ジークフリート役に若くして抜擢されたJ.H.モリス、ジークムント役のJ.カウフマン、アルベリヒ役のE.オーエンスなどが記憶に残った。 これがアメリカ的なワーグナーの目指すところなのか? しかし、何かが違う。

映像では見なれた馴染みのメトの館内が実際は実に広い事、そして、客層は富める人から、労働者までとバラエティにあふれ、フォーマル姿の人もいれば、Gパンにジャンパーの観客もいた。 これもアメリカならでは、ニューヨークならではの情景と思った次第である。 数枚の写真を添付する。 メトはこの程度でお許し願いたい。

【先頭に戻る】

三回目の挑戦、成功。:2015年、バイロイトの「指環」 ついにその時がやって来た。

2015年8月21日(金)、22日(土)、24日(月)、26日(水)。 この年のバイロイトは、「指環」が主演目であった。 我々も、今回は「指環」に絞って、それに集中した。 実は2013年はワーグナー生誕200年目にあたり、バイロイトはこの「指環」の舞台製作には特に注力したと伝えられていた。その舞台は、2013年に新演出で上演されたが、作品の内容とかけ離れた、ないし否定するような思い切った舞台の設定で、その評判たるや、観客・マスコミ等の大ブーイングで散々だったらしい。 我々はその3年目の舞台を鑑賞する。

指揮者は、今や世界中で賞賛される、ロシア人の指揮者、キリル・ペトレンコである。 彼はこの年のバイロイトを終えると、サー・サイモン・ラトルの後任として、ベルリン・フィルハーモニーの常任指揮者に迎えられるヴィクトリー・ロードを歩む人物である。 そのペトレンコが、4夜にわたって聴けるのである。 演出のF.カストロフはドイツ演劇界の重鎮で、思い切った革新的舞台の演出で名をなした。 満を持してのバイロイト登場であったが、初年度の舞台は散々だったらしい。 彼のウイキぺディアには、“

In 2013, he directed a deliberatelyand incoherent production of the Ring

Cycle at the Bayreuth Wagner Festival, which was booed by the audience.” と書かれている(deliberately:故意に、わざと incoherent:支離滅裂な)。 一体、2013年の荒れた舞台はどんなものだったのだろうか。カーテン・コールの際にも、カストロフは聴衆の反発を嫌って、初年度の最初の舞台には登壇したが、それ以降の登壇を拒否している。 2015年の舞台のカーテン・コールでもカストロフの姿は見なかった。 この様に、大いなる反発を招いた舞台であったが、兎も角も、バイロイトはカストロフの演出を2013年から2017年まで使い続けた(2016、17年の指揮はM.ヤノフスキ―に交代)。 バイロイトも大した度量である。

【先頭に戻る】

序夜:ラインの黄金 覚悟を持って臨んだ「指環」であったが、序夜の「ラインの黄金」には、全く頭が混乱してしまった。 演出者の意図に乗ってしまったからなのかも知れないが、どうしても目の前の舞台は見てしまう。 ストーリーはライン川の川底にある黄金を見守る三人娘から、話は始まるのであるが、この舞台は1950年代後半のアメリカ西部の石油採掘で金満の、見るからに片田舎の場末のドライブ・インが設定されている。

ラインの乙女の三名は、どう見ても娼婦であり、神々の王であるヴォータンは宿のセックス・ビジネスを統括する品のないマネージャである。 ドライブ・インの前には、子供の水泳用のガーデン・プール。 その横の物干しロープには女性の下着や水着が恥ずかしげもなく満艦飾‥‥、とも角、頭を「ガーーン」と打たれた。 あらかじめ相当の無茶があると知っていた私も、聴衆も、かたずを飲んで見守った。

ラインの黄金Bayreuth2015

ラインの黄金Bayreuth2015

舞台の様子は気になりつつ、音に集中しようとしたが、うまくいかなかった。 結局、「ラインの黄金」はドタバタ騒動の連続で、何を聴いていたのかわからずに終わってしまった。 2011年の「タンホイザー」でも同じような思いをした記憶があるが、残りの三夜は一体どういうことになるのか、と暗澹たる気持ちになった。

【先頭に戻る】

第一夜:ワルキューレ 次の日、「ワルキューレ」。 ドキドキして劇場に向った。 地を這う様な焦燥感に満ちあふれた序曲とともに幕が上がり、舞台装置が見えた時、まず安堵した。 少なくとも、娼婦の館のような設定ではない。 最初は、傷ついて瀕死のジークムントが、敵方であるフンデイング族の森の家に倒れ込むシーンである。 それをお互いはそれとは知らないが、ジークムントの妹であるジークリンデが出迎える。 ジークリンデは幼い時に、敵のフンデイング族につかまり、その後、フンデイングの妻として、意に沿わない家庭生活を送らされているのである。 ワーグナーは、この舞台は、ドイツの深くて暗い森を念頭に創作したと思われる。 目の前の舞台上には多くの木材で組み合わせた、継ぎはぎだらけで、二階、三階構造を渡り廊下と階段で繋ぐ、森の小屋を形成していた。 これがフンデイング族の屋敷である。 先ずは、ワーグナーを大きく逸脱していない舞台に安心した。