宮門正和 / 京都・宇治

Masakazu Miyakado

(Uji, Kyoto, Japan)

(described: May-June, 2014)

目次

第二日 朝食・朝の散歩・両替 飛行場へ・機窓 バラナシ着

第三日 沐浴 カジュラホ・東群寺院 ダキニー

第四日 、、、そして、突然に アグラに向かう ジャンスィ駅にて 新幹線

第五日 タージ・マハール 牛・イヌ・物乞いの子供 アグラ城

第六日 ジャイプール いくつかの土産物店で

第七日 デリー

第八日 関西空港

ガンジス河の夜明け (Sunrise of the Ganges)・Baranas

▶ Ravi Shankar Home Concert in Delhi 2-3 - YouTube (45:46)

インドを語るとき、「憂愁の国・インド」 または「不思議の国・インド」という表現がよく使われるが、インドは果てしなく遠くにあって求めても止まない、我々にとって不可思議な国と言うことなのか。高校生の時に学んだ世界史の中で、インドに関してはアーリア人が南下してインド地域に侵入・征服した時代、また、英国などの西欧列強が新たに発見されたアフリカの喜望峰経由のインド交易航路を活用し、多大な富を収奪していったという植民地時代の被抑圧者としての屈辱の歴史、などが記憶に残る。しかし、肝心のインド国内での出来事、インド通史は靄がかかったようで一向に、よみがえる程の記憶もない。所詮、遠い国ということなのか。地理的に見て、インドは日本からは決して遠い国ではない。

我々日本人にとって、インドはまず仏教の創始者・釈迦の生誕の地である。しかしながら今、インドからの仏教発信は殆どなく、眼につくのは東南アジア、東アジアの人々のインド仏教聖地探訪記、または欧米人の編纂するルポ写真集などが主である。和辻哲郎氏が大正7年に著した名著「古寺巡礼」の導入部のインドに関する記述は明快である。今のインドから聞こえてくるのは、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の相克と融和の話であり、それは数々のテロ騒動や、時として歴史を揺るがす大きな民族問題となる。それに加えて、数千年前から存在する身分制度のカースト制は様々な変遷を経つつも、厳然と今もインド社会に根をおろしている。

どうも、インドでの出来事は「これはいい。あれは悪い。」というような単純な善悪の価値判断を超える様である。経済、歴史、外交、、、いずれも漠としており、そのイメージは掴みにくい。しかし、そこには13億人もの民が現に存在し、生活している。世界的に人口増加の危機、エネルギーの確保が叫ばれているが、インドの民は、インド政治は、インドの人口問題をどう考えているのか?エネルギー問題は?外部に対する発信力が弱いのか、それとも自分達に対する自負から外への発信の必要性を感じていないのか、周辺国との歩調はどうなのか?考えればますます混沌としてくる。これが憂愁であり、神秘ということなのか。多くの宗教、人種、カーストという厳しい身分制度、貧富の差、、、色々のものを内包して堂々と存在するというのが私のインドに対する認識であった。

インド建国の父・ガンジー廟(デリー)

インドを訪れた日本人の多くは「もう二度とあの国だけは、、、」と言う人と、まるで取りつかれたように何度もインドを訪れる少数派に分かれるという。どうも好き嫌いを超えた、生理的な取捨が芽生える様である。果たして自分はどちらに属するのか?一度インドという国を見ておきたいという気持ちが次第に芽生えて来た。いや見ておかねばならないと。では、どのような関心で、インドを訪れるのか。仏教遺跡、ヒンドゥー寺院、インドの人々、インドの風景、インドの空気、、、眼に映るもの、皮膚に感じるものは、何事も心に焼き付け、記憶に留めよう、ということでインドへの旅行は始まった。近くて遠い国、インドである。

先ず、インド探訪記を始める前に、アメリカでの個人的なインド体験から記す。日本に居住の頃、学生時代から社会人の間、近くにインド人がいたわけではなく、インドに対する意識は極めて希薄であったと言わざるを得ない。30歳代の後半に会社からの派遣留学として、ある期間をニューヨーク州の片田舎の大学町で過ごした。家族同伴での訪米であったが、滞在した同じアパートにインド人の四人家族が居住していた。父親は大学に籍を有する技術系の研究者であり、ムンバイ(ボンベイ)の近郊で育ち、インドの大学を経て、アメリカの大学にアシスタント職を得たとの事である。優しく柔和な表情の奥さんとの間には二人の男の子がいた。

その長男は私の次男と同じ年齢で小学校も、クラスも同じだった。非常に利発な男の子で良く喋り、ユーモアのセンスも抜群。我々を随分と和ませてくれた。もともと英語は自分の言葉であり、学校生活も順調そうで、皆目、英語のわからない我が子達を何度も助けてくれたことは強く印象に残っている。親の心配をよそに、互いはすぐに打ち解けて仲良く一緒に遊んだし、彼らの家庭からアメリカ生活を順調に過ごすうえで教わったことは多い。インド人は人を騙すこともあるので要注意とのコメントを人から聞いたことがあるが、我々の経験はそれとはまったく異にするものであった。我々家族が帰国する時の、その兄弟たちの流した涙は今も記憶に鮮明である。

その後、約20年がたち父親は大学に職を得て、フル・プロフェッサーとして活躍されていた。私も日本に戻り、会社生活で多忙な日々を過ごしていた。その彼から、「近いうちに国際学会が京都である。あなたの住所は京都だが、都合が合えばお会いしたい。」旨の連絡を戴き、京都で再会する事になった。今から15年程前の話である。帰国後はクリスマス・カードで儀礼的にお互いの存在と子供たちの成長を確認するという程度の付き合いであったが、再会を約し eーメールでの交信が始まった。彼が京都での学会行事を終えた翌日、一日を京都で共に過ごした。お互いの家族のその後の消息を語り合い、その一日はまたたく間に過ぎて行った。

外国人が京都に来られたら、見てもらいたいものはいくつもある。散漫にならない様に、見学は二か所に焦点を絞り、会話の時間を十分にとれるように時間配分を考えた。京都・西北に位置する鹿苑寺(金閣寺)と、その対角の京都・南東にある蓮華王院(三十三間堂)である。金閣寺では衣笠の山々を借景とする日本庭園と金色に輝く端正な室町建築。また、三十三間堂では、圧倒的な量で迫る日本の仏教文化である。市内横断中の市バス車窓からの京都の町並みの景色も、彼らにはエキゾチックなものに映るはずである。ここで私は忘れられない出来事にであった。

三十三間堂・本堂には、整然と千体もの千手観音が約1000年の時を経て祀られている。インドからもたらされた壮観な仏像の集合体を是非、お目にかけたいというのが私の目論見であった。二人してお堂に入り、その眺めは私自身も20年~30年ぶりに見るものである。彼から「お―」という驚嘆の声が発せられたのは当然として、その次に驚かされたのは私の方である。千体の千手観音立像の前に守護神として祀られた二十八部衆立像とその両脇に雲座に乗った風神像、雷神像がある。二十八部衆と風神・雷神像はここ三十三間堂ではそのすべてが国宝であり、日本人である我々の宝物である。それらの像の一つ一つにその名称と由来が漢字、インド語(アルファべット)で表記されている。私の認識ではこれらは仏教を守る様々な守護神であり、日本オリジナルのものとの知識しかなかった。これは大いなる事実誤認であった。

蓮華王院(三十三間堂)・本堂

彼はインドのインテリである。遠い時代からのヒンドゥー教と仏教とのかかわり合い、ヒンドゥー教の様々な神々、守護神の交換(または収奪)の歴史など、インド宗教史の常識を彼は備えていた。私のあずかり知らぬインド古代宗教史の中での神々や仏達の込み入った関係などなど。彼にとっては元々ヒンドゥーやゾロアスターの神々に仕えていた多くの守護神が、堂々とこの地で、仏様達をお守りしているという事実が、晴天の霹靂であったらしい。「何故、彼等がここにいるの?」という驚きであった。

インドで2000年以上も前に土着して活躍したが、今は大半のインド人からも忘れられたような存在(?)の守護神達が2000年の時を経て、ここ極東の京都に祀られている。インドからカシミールを北上し、シルクロード、中国、朝鮮を経由してほぼ原形のままの二十八部衆がおられるという事実。しかし、私はこの二十八部衆を日本固有の守護神と思っていたし、彼はインドに固有の守護神と思っていたのであった。それがここで偶然のような必然によって繋がったのである。その連綿と続く守護神達の伝搬をお互いが学ぶことになった。それまで仏教はインドで生まれたのだということ以外に、何も知らかった自分の浅学は如何にもお粗末である。

文化は、時代、空間を超えて脈々と受け継がれて来ているのだ。仏教という教えと、それを守る守護神達と。インドからはるか離れた日本に千年以上の時を経てそれらが到来した。正に「神秘」ではないか。

インド探訪(2013年11月)

インドで多くのビジネス体験、またインド駐在経験のある元先輩や同僚達からは、「わざわざ、自分でお金を払ってまでインドに行くことはないだろう。他にいい所がいっぱいあるのに。」と揶揄ともアドバイスともとれる言葉をいただくが、それを排してのインド行きとなった。66歳にしての遅まきながらのインド・デビューである。

第一日

関西空港を昼前に発ち、香港経由でデリー空港に到着したのは、午後10時頃であった。香港での待機時間を含めると、計12時間のフライトであった。今回は団体旅行の一員としてのインド旅行である。夜の空港は閑散としており、施設内にいる限り、飛びきりにインドを感じることもない普通の国際空港の雰囲気である。カレーの匂いを感じることもない。ショップの販売員たちはさすがにインド人顔であるが、欧米でもよく見かけるタイプの人達でターバンでも髭面でもなく、特に、違和感を覚えるものではなかった。帰国時に土産物を買う時のことを考えて、ショップの店員に営業時間を訪ねたところ、24時間営業という。インドは日本・中国東部などの東アジア、また、ヨーロッパ諸国との中間に位置するため、時差の関係でどうしても深夜、早朝の発着便が多くなるのは頷けるところであるが、ショップはそれら国際線のフライトへの対応なのであろう。

バスでホテルに向かうために空港の外に出た。バス・ターミナルまでは荷物を転がしての歩行である。海外に出た時、初めてその国の屋外の空気を吸う空気感にはそれぞれの国に特有のものがある。デリーの場合、もっとも涼しい時期に当たるためか、深夜の気温は15度前後であった。ただ、照明設備は少なく、相当に暗い。わずかに灯るオレンジ色の水銀灯は時代を感じさせる。全体にモヤがかかったようで、清澄な夜空の空気とは程遠い。なんとなく生ぬるい昼間の空気がまだ淀んでいるような感じがする。この地も特に、冬季の気流が弱くなる時期には工場の廃棄ガスや自動車の排ガスなどが滞留し、いわゆるPM2.5問題はデリーでも相当に深刻な様相を呈しているらしい。深夜のバス・ターミナルに向かう通路にはさすがに人通りはほとんどない。

約十頭のイヌ達が我々を物憂げに眼で追っていた。その内の数匹は何かの餌を貰えると期待したのか、暫くは一行の後をついて歩いたが、それらもやがてどこかに行ってしまった。インドでは動物の無益な殺生は厳に慎まれており、その結果として野生生物、特にイヌが街にあふれるという状況は問題になっているらしい。

そのイヌ達は、これからインドに滞在中、あらゆる街や路上で頻繁に見ることになるが、どうも犬種が殆ど同じに見える。遺伝子の固定化が起っているのであろうか。それとももうこれ以上混じりようがない程の雑種の極にあるのだろうか。ヨーロッパに多くみられるようなポインター系統のかなり躯体は大きくて短毛の犬種であるが、皆、痩せている。インドでは普通にいるこれらイヌ達であるが、さて、日本に連れて帰ったら相当にスレンダーなイヌとして珍重されるのではないか。インドでの最初の出会いはこの様なイヌ君達であった。

ホテルへは約10分で到着した。普通の都市型のホテルで特にここでもインドを感じることはなく、シャワーを浴び、すぐに就寝した。日本との時差3.5時間は微妙な時間差であるが、今回の旅行の間、殆ど時差に悩まされることはなく、飛行機で香港でのワン・ストップを含めて計12時間を要したとはいえ、やはりここインドはヨーロッパよりははるかに近い。

第二日

朝食はインド風のバイキング料理。適当に食べ物をトレイにとる食事スタイルは万国共通の風景である。ここで要注意なのは、生の食材を取らないこと、また生水は厳に慎むこと、氷も然り。野菜にドレッシングのような食材は要警戒であり、フライドポテトのような揚げ物ならまあまあ安心して食べられる食材と言うことか。魚関係の調理品はなく、鶏肉、卵料理が主である。どの食材にもなんとなく漂うカレーの風味。これからしばらくの間、この種の食事が続くのだと思ったとたん、元気もめげてくるが、これも含めてのインド体験と気を取り直す。兎も角、量はあってもバラエティはすくない。

早めに食事を済ませて、バス出発までのしばしの間をホテルの庭で過ごす。ここでやっとインド風の景色に出会った。柔らかい朝日を浴びた赤茶色のレンガで組み立てられた楼台風の建物それに、プール用途かも知れないが、なみなみと水を張った貯水槽。広い庭には一面の芝生と、熱帯でよく見かける緑の濃い木々。珍しい鳴き声のカラフルな鳥の群れが食餌を求めて集っていた。クジャクも数羽、遠くに見える。ここはデリーの郊外である。時々近くの国道を車が行きかうが、緑に包まれた静かなホテル周辺であった。明るい時間に戸外で見る最初のインドの空気は突き抜ける様な青空ではないものの、排気ガス充満という極悪の状況でもなかった。まあまあというところか。

インド滞在中の小銭として日本円1万円を、インド・ルピーに両替した。これから、トイレのチップ・マネーなど、小銭を結構頻繁に使うことになる。しかし、訪れたところでは目ぼしい土産物がなかったので、この1万円で8日間、十分に凌ぐことができた。金をあまり使わなくて済むというのはありがたい話だ。

デリー観光はインド周遊の最後のスポットと言うことで、この日は飛行場に直行。最初の目的地であるバラナシ(ベナレス)に向かった。ジェット機で約2時間余の飛行である。中型のインド航空のジェット機で、機体も機内も相当に使い込まれた様相である。兎も角も、無事に目的地に到着してくれれば何も申すまい。もし、デリーからバラナシまで列車で移動するとなると、たっぷりと一昼夜を要する旅になる。インド大陸の広さを感じるには列車の旅も捨て難いが、インドの列車事情を考えると、旅の初端から体力の消耗は問題なので、この飛行機の移動は贅沢ではあるが、「了」とすべきであろう。

機窓からの一見で、その国の状況を簡単に看てとることができる。たとえば、アメリカの上空を飛ぶ場合、山岳・砂漠地帯では殆どヒトの活動の跡は見られない。トウモロコシ、棉、大豆などの農耕地帯や放牧地はすぐにそれとわかるし、しかもそれは大規模集約的で機械化された農業・牧畜形態である。農耕地を貫く高速道路には頻繁にトラックや乗用車が走っているのが小さく見える。そのうちに、大きな町の上を飛行する。ロシアの場合はこれでもか、これでもかと延々と森林の上を飛ぶし、アラスカやグリーンランドの上空からの眺めは、広大な氷と雪景色の塊であり、地球温暖化はまだまだ先という気にさえなる。

さて、今回、ガンジス河に沿っての機窓からの眺めはどうか。荒涼とした土地はなく、冬季に向かう季節で農作物栽培が盛んな時期とは思えないが、箱庭のような耕作地が、地表を細分化してカバーしている。何を栽培しているのか、機窓からは窺い知ることは出来ないが、少なくともその農耕は機械化されておらず、牛・馬による工作か、人力によるものであろう。小さな個々の農耕地は恐らく厳密に村人たちにより代々と区分所有が決められ、それにカースト制も絡んで、耕す場所も固定化されているのであろう。

インドは歴史的な背景もあり、土地所有の区分が複雑で新幹線のような新たな鉄道幹線を敷設しようとか、大規模な農耕地の造成を新たに計画しようとしても、なかなかそれらが具体化出来ないという事を新聞等で見聞きしたことがある。中国とは真逆である。そう思って、これらの小さい耕作地を見ると頷けなくもない。高速道路は見当たらず、ヒトの工作物として目に付くのは直線状の鉄路である。しかし、注意してみても列車はあまり走っていない。栽培された農作物も、道路や鉄路の状況から、恐らく牛・馬による輸送と近距離地域での消費が主なのだろうな、、、などと、次々と思考が勝手な方向に走り出す。

この土地に、13億人という人達が住む。機窓からはヒトは見えないが、相当の人口密度に違いない(インドの人口密度:378.2人/㎢、日本の人口密度:336.9人/㎢)。インドの街の写真には常に圧倒的群衆が映っている。彼らの生活の中には多くの幸せ、不安、不満が満ち溢れている事であろう。そのような生きた群衆を目にするのも、今回の旅行の目的の一つである。

バラナシ(Baranas)は現地語での都市名であり、英国植民地時代にこの街はベナレス(Benareth)と呼ばれた。独立したことにより、多くの都市はその名前を植民地時代から旧インド時代の名称に戻した。ボンベイ(ムンバイ)、マドラス(チェンマイ)、カルカッタ(コルカタ)、バンガロール(ベンガロール)。日本人の我々世代には英国式の呼称に馴染みがあるが、今、インドでは英語名はあまり使われないらしい。

バラナシはガンジス河の中流に位置する街である。遠くヒマラヤの山麓を水源とし、この地までおおよそ1500km。ここはガンジス河の中流域と言っても、ベンガル湾まではまだ1000km余を残している。空港に降り立った時、さすがに生温かい空気が我々を包んだ。空港はバラナシ市街の中心部から20km程離れているので、周囲は機中から見た農村風景が続いている。バラナシは人口が120万人と言うから、京都市とほぼ同程度の人口である。ここは、母なる大河と沐浴場(ガート)のある都市として世界に知られた街である。ガートは翌早朝に訪問の予定であり、バスはバラナシ市街を通過し、仏教聖地のサルナートに向かう。

バラナシの市街に入った途端、これまでの農村の間延びした風景とはうって変わって、埃とクラクションの喧騒である。おびただしい数の歩行者、自転車、オートバイ、リキシャ(小さな三輪タクシー)、バス、トラック、それぞれが路上を無秩序に動き回る。クラクションがいくら鳴っても平気の平左のドライバーや歩行者たち。ヒト、ヒト、ヒトの洪水である。日本ならこの状況では、喧嘩の一つや二つがたちまちにして起りそうなものであるが、不思議なほど人々の表情にイライラ感は見られない。

特に交通渋滞は通勤者の帰宅する午後5、6時頃に、行き交うオートバイや自転車でピークに達する。我々もその渦中にあるのであるが、空調の効いたバス車内からの上から目線の気楽な見学者である。しばしばインドの紹介にこのような渋滞シーンの映像を見るが、まさに今の目の前の状況がそうである。

埃と言えば、街中を走るスクールバスや市バスの窓ガラスは全くの埃まみれで、車中が良く見えない。これほど窓やボディの汚れたバスを見るのも珍しい。恐らくこの街の埃の状況では、たとえ窓を綺麗にしても数日しか保たれないのであろう。一方、我々のバスは観光ツアーバスなので、駐車場で待機の間に必ずドライバーと助手は窓ガラスの清掃をするため、周囲には不釣り合いなほどピカピカの窓である。我々にとっては有り難い話ではあるが、路上では異質の存在で、周囲には溶け込んではいない。交差点には信号機があったり、なかったりである。そのため交通渋滞は常態化する。制服を着用した交通整理のお巡りさんらしき人を時折見かけるが、どの程度の権限があるのか、ないのか。あまり働いていないようだし、第一、この渋滞を前にして焦燥感がない。時には制服を着ていない町のおじさんが渋滞のさなかの交差点に飛び込んで交通整理をしている。何とも不思議な光景だ。

道路の両側には様々なもの、肉・野菜・果物などの食べ物、飲料、乾物、衣類、小物の電化製品などの雑貨類、、、を売る店々がある。それらはドアもショーウインドウもガラス窓もなく、全くのオープンスペースで、商品を平面に並べる日本で言うところの縁日の露店の様な売り方である。多くの商品が埃まみれである。中国や東南アジアの国々でもちょっと都会を離れると、これに似た風景にはしばしば遭遇するが、埃っぽさという点では群を抜いている。ただ、それらの国々と違うのは、店の看板が英語とヒンドゥー語の併記であり、漢字がない。

そう思って、街中を見渡してもこの典型的なアジア的風景の中で漢字が見当たらないというのは、改めて新鮮である。南アジアに位置するインドは明らかに漢字圏の国家ではないのだ。文化は基本的に中国、東南アジア、ましてや日本からインドには逆流していない。インド発の仏教は大乗、小乗仏教としてそれらの地域にしっかりと伝播していったが、、、。街に漢字がないということからの、毎度ながらの勝手な思考である。

路上では丸椅子一つで散髪屋が営業している。カットした髪は路上にそのまま。立ちションもところ選ばずである。これも一種、開放的な景色である。インドの農村部では、「家にトイレがある世帯」は全体の3分の1に満たないらしい。この状況は人々の日常生活に色々な影響を与えるに違いない。屋外の立ちションを開放的と表現するのは大変な誤謬かもしれない。

そして、道路の隅々は廃棄物(ゴミ)の山である。誰も片付けたり、収集したりするものはいないらしい。そのゴミの山の中から何か食べ物を見つけ出そうとするイヌが数頭。街かどのコーナーに寝そべる牛、牛、牛。誰もイヌにも牛にも見向きもしない。動物たちも悠然と自からの時間を持ち、人様の活動には全く興味も恐怖もないように見える。お互いが全く独立した生物なのである。この地では数千年にわたって、この情景には変化がないのだということを思わせる光景である。

バラナシ市街の交通渋滞

渋滞、停滞、渋滞、、、を繰り返しながらバスは匍匐前進で進むが、数台前にジープ様の車が見えた。ジープの屋根にはキャリア―が取り付けられており、そこにはヒトの遺体が黄色い布で全身を覆われてロープで縛られて載せられていた。ジープの中には何人もの人がひしめき合って無表情で乗っていた。ガイドさんの説明によると、それは翌朝、ガートで荼毘に付される遺体とのこと。ガートは沐浴場であるが、また火葬場でもあるのだ。どこかの地から、はるばるここガンジス河畔まで運ばれて来たのだ。この様な光景は、バラナシでは日常的なものなのであろう。喧騒に包まれた中、黄色い布を屋根に乗せたジープ自体が風景に溶け込んでいるように見えた。しかし、強烈な風景である。これに真夏の太陽の熱射があれば、私なんかはたちまちに干上がってしまうであろう。とうとう、インドを目の当たりにした。

サルナート(Sarnath)はバラナシの北東、約10kmに位置している。バラナシの喧騒から離れて少々、田舎の農道を走ると、もうそこはサルナートの寺院群の中である。ここサルナートはインドの仏教の四大聖地の一つであり、釈迦が初めて仏教の教えを説いたとされる聖地(初転法輪の地)である。広い域内には、レンガの塊(ダメーク・ストゥーパ)が中心に位置していた。これは域内のどこからも見届けられる巨大さである。周囲は背が高くて幹の太い木々が林を形成している。木々の間からはレンガの遺跡群が認められるし、各国由来の仏教寺院(チベット僧院、タイ寺院、中国寺院、ビルマ僧院、日本寺院(日月山法輪寺)など)が建てられている。

日本の仏教寺院との基本的な違いは、日本のそれが木造であるのに対し、インドでは石造建築であることであろう。日本建築の粋は、寺院を支える木柱の重量感や、屋根を支える木材の巧みな組み木の術にある。しかし、ここインドの仏教寺院は、その構造は四方(東西南北)に対称な形を基本とし、その上部には円形の塔が上に上にと細くせりあがっている。同じ仏教寺院と言っても全体から受ける印象は随分と異なる。

ヒンドゥー教の事は良く知らないながらも、インド仏教寺院とヒンドゥー寺院の建築様式はお互いがよく似ているように思われる。釈迦の創宗以来、1000年以上の時を経てようやく極東の日本に辿り着いた仏教が、その様式においてインド・オリジンの仏教寺院とは随分と異なるのは気候も風土も建築資材も、そしてヒトも全く異なる両国にあって、むしろ当然と考えなければならないであろう。

インドの現在の仏教徒数は全人口の1%以下と聞いてはいたが、確かに周囲を見渡しても、インド人と思しき観光客なり、参拝者はいない。見かける集団は、ミャンマー、台湾、チベットからのそれぞれに特有の僧衣を纏ったグループであった。彼等は青空の下、石畳または草はらに座し、ストゥーパに向かって一心に経文を唱和していた。そして、同じくストゥーパの前に座し、静かに瞑想する単独の参拝者が何人か居た。皆、この地は悟りを啓いた釈迦が初めて説教を行った地と知っての巡礼である。聖地としての荘厳さと歴史を感じる時である。

ストゥーパとは、元々サンスクリット語で「土をもりあげたもの」を意味する。釈迦が入滅した時に、弟子・信徒たちは荼毘に付したその遺骸を釈迦のゆかりの地に分骨したが、サルナートもその一つであった。ストゥーパは「卒塔婆」と表記され、その「塔」は釈迦の埋葬地を意味する事となった。インドでは盛り土の塊であったのが、中国を経由して仏教が日本に到来して以来、各寺院は五重「塔」や七重「塔」を競って建設した。これは釈迦の存在と権威を確認するための行為であった。

それぞれの「塔」の塔頂には相輪が据え付けられ、その最上部の球形の容器には釈迦の遺骸が収められているとされた。すなわち、形状が随分とは異なっても、土盛りのストゥーパと五重塔は同義なのである。釈迦の遺骸と土盛りの墓から五重塔へと、インドと日本の結びつきを窺わせる話ではあるが、「果たして何処までが、、、?」と逡巡してしまう。

ダメーク・ストゥーパ 壁面の彫刻、金泊

そのサルナートのダメーク・ストゥーパであるが、元々は数メートルの高さの祠で、そこに釈迦の遺骸が納められていたということだ。その祠の上に上にとレンガが積み上げられ、二段式の円筒構造になってゆき、その高さは今や30メートルを超す。それは大小のどんぶり飯を二段重ねしたようなずんぐりむっくりの武骨な形状である。元の祠の形状の面影は全くない。補修の為であろうか、その上部の壁面にはパイプで組まれた足場があり、そこに数人の作業者がへばり付いていた。恐らく、緩んだレンガの補強の為に漆喰の様なものを隙間に詰めているのであろう。地上からは滑車とロープで漆喰の入ったバケツを手作業で運搬していた。この工法なら2500年前でも可能であったであろう。作業自体がのんびりとしており、周辺の景色に溶け込んでいた。

しかし、相当量の土の塊である。近くに寄って見ると、細かな絵模様や文字がその表面に刻まれ、また、一部には手の届く高さに金箔が塗布されていた。この土塊は仏教を具現化したシンボルであり、強烈な陽射しと雨ざらしの中に建っている。2500年の重みを持つ土塊である。

もう一つ、サルナートで特筆すべきものがあった。サルナート考古学博物館である。左程、大きくはない石造りのコの字型の平屋建ての建物である。その中には、様々な形の、サルナートおよびその周辺部からの石仏および記念碑的な出土品が数多く展示されていた。館内は静寂で参拝者は少なく、また、監視員の数も日本の博物館に比して圧倒的に少ない。インド的感覚で「何も盗るものがない」ということなのか。兎に角、仏教に関連した石像のオンパレードである。その中で、左手の最奥部によく見たことのある初転法輪坐像(石像)があった。「あー、ここにおられたのか。」 写真集でよく見かける坐像である。

悟りを啓かれた釈迦が、法輪の上に坐し、仏法を説き始めた時のお姿である。表情はたいへんに柔和でかつ、若い。指の間には衆生の煩悩をすくい取ると言われる水鳥のような水掻きがついている。その前には跪いて教えを聞く人々や、二頭の鹿が彫られている。何時までも見ていたい石像である。インドでは釈迦の入滅後、約500年の間は、釈迦の像が彫られる事はなかった。その間、信仰を支えたのは、釈迦の足型である仏足石や仏法のシンボルである法輪であった。しかし、彫像が許されるようになってから、信仰の拠りどころとして様々な形の仏像彫刻が一気に出現した。ここサルナートはそれら仏像彫刻の発祥の地の一つであり、この初転法輪坐像はとりわけ良く知られている。

この他にも、仏教の興隆に努めた時の施政者・アショカ王の建立した4頭のライオンが柱頂に立つ、世界史の教科書で見たことのある円柱の石碑など、多くのモニュメントが展示されていた。今回は長時間、滞在することが出来ないかけ足の訪問になってしまったが、機会があれば、また、訪れたいところの一つである。この日はバラナシに戻り、ホテル泊。

第三日

バラナシはガンジス河畔にあるインドでは中規模程度の都市であり、河沿いに位置する数多くのガート(寺院)は、ヒンドゥー教徒にとって、沐浴し、身を清め、信仰を深め、また新たな出発を期する祈りの聖地である。祈りにとって最も神聖なのは日の出の刻とされ、各地からの多くの参拝者が黎明に集い、沐浴し、祈りを捧げる。

我々も日の出の刻にガートに出かけ、ガンジス河の畔を歩き、舟で回遊し、陸と河の両方からガートの祈りの情景を見学しようとのプランである。ガンジス河での沐浴風景は写真集やTVの旅行番組などで何度か見る機会はあった。しかし、その紹介のされ方は、「インド人にとって一生に一度の沐浴」、「世界にも稀な奇妙な風習」とか「時々、死体も流れてくる」などと興味本位なものが多かったような気がする。しかし、最もインド的と言われる聖なる祈りの儀式とは果たしてどういうものなのか、もう一つピンとこなかった。やっとそれを直接に自分の眼で確かめることが出来るのである。

朝4時に起床。外はまだ真っ暗である。バスでガンジス河畔に向かう。バスは河畔まで行くことは出来ず、バス駐車場までである。そこから河畔までの約1.5キロは歩かなければならない。駐車場から数十あるガートへはいくつもの道があるが、この道もそのうちの一つである。兎も角、車が通行できない程の細い通路で、真っ暗やみの中から、物乞いの人々がブツブツと言いながらスーッと近寄ってくる。牛やイヌがそこかしこで寝そべっている。踏んではいけない。思わず身がすくむ。

「皆さん、一緒になってはぐれない様に」の厳重注意を噛みしめ、緊張の思いで歩を進めた。やや、空も白みかけ、周囲の様子が少しだけ見えて来た。道の両側には、小物を一杯に並べた土産物店。宗教施設であろう、煌々と照らされた赤や黄色で彩られた小さな祠内では早朝から全裸で祈っている人がいる。道に座りこみ、虚ろに我々を見上げる母親と乳児。これまでに見たこともない別世界を肌で感じながら、皆に遅れないように歩く。明るくなってやっと分かったが、当たり前のように路上には牛やイヌの凝り固まった糞が蓄積ないし散乱していた。

今度は、石畳やデコボコに穴のあいた土の道を、躓かないように、踏まないようにと色々なものに気を付けての歩行である。今日、雨は降らないと思うが、これが雨季の時期だと一体どうなるのか‽! ちょっと考えたくない状況である。ただ助かるのは、今は乾燥した季節である。これらの異物は臭気を漂わせることなく、存在していた。

ガートへの道 夜明け前のガート

やがて、大きなガートの入り口に達した。ガートはこちら側から見ると要塞のようであり、赤茶けたレンガ造りの十数メートルの高さの壁である。ガンジス河はまだ見えない。ガートの建物内では人々の祈りはまだ始まってはおらず、薄明るい燈明で照らされたヒンドゥーの祭壇があった。その祭壇の前を通り過ぎて、反対のガンジス河に面した入り口に歩んだ。手前には河に降りる幅広の階段があり、その向こうには悠然と流れるガンジスがあった。

ガートは自分達の出入りした建物を含めて、すべてのガート寺院群はガンジスの水面より20メートルないしそれ以上の高さに建てられていた。ガートからガンジスに下降する幅広の階段は隣接するガートとも繋がり、祈りの場所を提供している。この互いに繋がる幅広の階段は、ガンジスを見下ろす横長のスタジアムの観客席のようでもある。ガンジス河流域は時として激しい大洪水に見舞われる。その時にはこの階段にも相当な高さまで洪水が押し寄せることであろう。その様な時でもガートの建物群は被災する事がない高さに建てられているようだ。

東の空がほのかに明るくなって来ているが、日の出までにはまだかなりの時間がありそうである。ガンジス河の対岸は背の高い葦原が、そして遠くには森林が延々と続く未墾の原生の地が広がっているのが見える。河では数隻の小舟に乗った漁師達が網打ち漁を行っていた。これだけの川幅だと船のジーゼル音が聞えても良さそうなものであるが、見渡す限りの川面に浮かぶのは大小さまざまな伝馬船であり、櫓と櫂を人手が操る。ヒトの叫び声が時折聞こえても、船のエンジン音はない。日の出前のガンジスは不思議なほどに長閑な風景である。ここガンジスの水も多くのアジアの河川と同じく、茶色く濁っていて透明感はない。

川瀬に降り、伝馬船に乗った。乗船したのは約20名、漕ぎ手は2名である。ゆるりと岸を離れた。河の流れは悠々でどちらが川上か川下かはよくわからない。沖に漕ぎだすと、やがて、ゆるやかに湾曲するガンジス河に沿った数キロにわたるガート全体を一望におさめることが出来る。あわせて大小80余のガートがあり、様々に彩色されている。それぞれに独特の形であるが、基本的には四角い要塞のような構造である。そのいくつかの屋上にはヒンドゥー特有の天空にせり上がった円形の塔を持つものがある。しかし、すべての建物が塔を持つというわけではない。我々の持つ寺院のイメージからは大分と乖離している。

やがて、東の空から陽が昇り始め、ガートの塔の先端、次にガートの上部が陽の光を浴びて金色に輝き始めた。陽が昇ってくるに従い、川岸から祈りの唱和の声が聞えて来た。また、沐浴もそこかしこで始まった。一方、対岸の静かな葦原を背景に、数隻の小舟が魚を採っていた。まだ弱い陽の光がおぼろげにガンジスに反射し、小舟をシルエットに独特の光景を生み出した。小舟の周りには十数羽の鳥が獲物のおこぼれを待っている。振り返えれば、巨大なガートが川面に迫っている。何というコントラストか。

河の両岸に展開する景色を交互に眺めながらしばしの時を過ごした。この河は恒久の昔から多くの物を飲み込み、また流してきた。歴史の重みを秘めた河である。ナイル河、チグリス・ユーフラテイス河、黄河、インダス河とともにここガンジス河は古代文明発祥と結びつけられる世界的大河川の一つでる。ナイル河と黄河は機窓からは見たことがあるが、直接に水に触れるのはガンジス河が初めてである。物売りの小舟が様々な土産物を売ろうと近寄ってきた。ガンジスの水を詰めて持ち帰る容器、ヒンドゥーの神々の彫像、仏像、写真集、線香、カラフルな花びら、、、などなど。今、そのような買物に興味はなかった。

遠くに、荼毘の火の焚かれているのが見えた。舟はゆっくりとその方向に進んでいった。ガイドさんからはこれは死者を葬る神聖な行事であるので、舟が近づいてもカメラレンズを向けない様にいわれた。カメラに記録しておきたいところであるが、それを遠慮するのはむしろ当然であろう。荼毘に十数メートルのところまで近づいたとき、その光景をしっかりと目に焼きつけた。ガート全体には火葬場とされる場所が四、五か所あるらしいが、今回、荼毘を確認したのは三か所であり、その内の二か所へはごく傍まで近寄ることができた。

大きな四角に組んだ木枠の中央に黄色の布でくるんだ遺体が安置され、その周囲を小枝や乾燥した枯れ葉でびっしりと囲み、火が放たれる。あとは数時間、火の勢いが衰えないように灌木が適宜、追加される。周囲には遺族とその関係者であろう、河に向かう階段に座ってその光景を静かに見守っている。いずれも無表情のようにみえる。ひとつの火葬場では同時進行で三、四の荼毘が焚かれている。荼毘は一日中、二十四時間焚かれるという。そばには葬儀とは何の関係もなく、数頭の野良イヌや牛が寝そべっている。誰も追い払おうとしない。

異様といえば異様ずくめの光景であるが、これがこの国の葬り方の流儀と特に違和感を持つことはなかった。しかし、このガンジスで荼毘に付されるのは生前裕福な人であり、多くの人は亡くなった地元で荼毘に付され、その遺骸は地元の河に流される。時には、遺骸の一部をガンジス河のこの地に持ってきて散骨するとの事である。いずれにしろ、ここベナレスの火葬場では豊かな人が荼毘に付されるらしい。

荼毘 昼間の荼毘(インターネットより)

この地で荼毘に付された遺骨はすべてがそのままガンジス河に流される。そして故人の所有物は一切が処分され、自宅に残るのは写真一枚という。この国の葬り方である。後のバスでの移動で分かったが、13億人が居住するインドであるが、どの村にも庶民の墓地と思われるものが見当たらない。共同墓地は西欧、アメリカ、中国、韓国、そして日本でも当たり前に見かける光景である。

もし、数千年間にわたって、数億、数十億の人々の墓地が造り続けられていたらそれこそインドは国中が墓だらけになりかねないと思うと、この葬り方はまさに理にかなったやり方ではないか。この火葬の儀式を見てそう思うようになった。ガンジスに還るのが多くのインド人の切なる希望という言葉の意味が少しわかったような気がする。ガンジスに還ることにより、その魂は過去とも現在とも、そして未来の人々とも繋がるという信仰なのである。ただ、ヒンドゥーの高僧と子供の遺体は火葬される事はなく、布でくるんでそのままガンジスに流されるということである。

河岸に戻るとそこには祈りに集中して沐浴する人々の姿が見えた。全身を水に浸し潜水をする人、足だけを河に付けて腰から下だけに水を浴びる人、カーッと目を見開き太陽を見つめる人、瞑想に入って呪文を唱える人、、、沐浴する人達が、ヒンドゥーのどの宗派に属しているのかは知らないが、一見したところその祈り方に作法やルールはないように思われた。各人がそれぞれの思いで聖水に身を浸している。

一期一会の人もいれば、毎日沐浴する人もいるのであろう。すぐ横では、ホテルのシーツと思われる大量の薄茶けた布を、ガンジスの水で足踏み洗濯する男女の一群がいた。我々もホテルではそれを利用して眠っているのであろう。ガンジスの濁った水で果たしてシーツがどの程度綺麗に洗えるのかは疑問であるが、兎も角、その洗濯を生業とする人たちがいた。彼等は沐浴する人達のすぐ横で、賑やかな談笑を交えながらせっせと足踏み洗濯に精を出していた。

陸に上がるとそこは大きな祈りの場であった。ガートの前の広場では黄色い装束で身を固めた百数十人の集団が太陽に向かって座し、一斉に経を唱和していた。我々はしばらくの間、彼等を遠巻きに見守った。瞑想する人、祈る人々の多い国である。

沐浴 ガンジスの朝日に向かって祈る人々

バスに戻るのに往路と同じ道を歩いた。陽が明けた今は様々な物売り、物乞いで狭い道は叫声と哀願の声で溢れていた。記念品、花束、写真集、カレンダー、仏像、、、などの土産物を売りつけようとする若者たち、また哀願の声で施しを迫るのはドロドロの哺乳瓶を持った母親と乳児、足がなく地を這う男性、両手を亡くした男の子、、、などである。皆はそれぞれの手段で哀切を訴えるが、その凄まじさは時として正視に堪えない。閉口である。

ここで、多少でも施しをしようと財布を出すような行為でもしたら、たちまち彼らに取り囲まれ簡単にはその囲いからは出られそうもない。ポケットに手をつっ込むような紛らわしい行為も慎まなければならない。「一人の人だけに施しをしようとはするのは甘い。施しをしようとする場合は、そこにいる千人の人達すべてに施す覚悟で。」と言われたことを思い出す。交通渋滞ならまだいいが、怪我人が発生しかねない。とてもカメラを向ける余地はなかった。物売り、物乞いのすさまじいエネルギーはインド滞在中に何度か経験するが、これはその最初の洗礼である。

ホテルに戻ったのは午前7時頃であった。これから朝食であるが、もうすでに一日を堪能するに十分の刺激を受けた。

この日は、朝食のあと、代表的なヒンドゥーの聖地のひとつカジュラホに行く旅程である。ここバラナシからカジュラホへは西方向に300km程であるが、道路事情が悪く、バスだと何時に着けるか分からないとの事であった。確実な方法として飛行機を利用するということになった。但し、両都市間を結ぶ直行便はなく、アグラ経由の便がアレンジされた。すなわちバラナシからアグラへは北西方向に600kmあり、アグラからカジュラホへは逆戻りの南東方向に350kmである。これだけの移動に5時間を要した。しかし、これがインドでの時間の読める確実な移動手段らしい。贅沢な迂回路である。ガンジス沿いの農村地帯を再び上空から見ることが出来た。

カジュラホ(Khajuraho)に到着したのは午後2時ごろであった。カジュラホはヒンドゥーの寺院の集合体であり、大きく東群の寺院、西群の寺院からなる。その内、とりわけ西群にある寺院建築、特にそのせり上がった外壁全面に彫り上げられた数々の男女交合像はインドのおおらかさを示す代表的な遺産として、世界文化遺産にも指定されている有名なものである。その多くは10~12世紀のチャンデ―ラ王朝の時代に建立されたというから、1000年もの間、灼熱の太陽の光を浴び続けた年代物の数々である。

時間の都合で、到着したその日は東群の寺院と、その周辺部にある白亜のシャンテイナータ寺院を訪問した。また沈む夕日を背景に南群の寺院であるドゥラーデーオ寺院をそのあとに訪問した。メインイベントの西群の寺院は翌日の楽しみである。

さて、村の中心部から東に数キロ行ったところに東群の寺院はある。西群の寺院の多くがヒンドゥー教の建築物があるのに対し、ここ東群にはジャイナ教、およびヒンドゥーの寺院が点在する。広い草原に赤茶けたむき出しの建物が建立されている。遠くから眺めていると、建物の表面には何やら、対称的な形でデコボコがあるように見えるが、近寄って良く見るとそれはヒンドゥーの神々や人々の様々な生活を彫り出した圧倒的な数の彫像である。しかしこれらは西群の寺院の彫像に比べるとそのポーズはマイルドなものが多いらしい。

しかし、胸や腰のくびれを強調して、薄い布をまとった女性の彫像などは日本人の我々の目からすると十分に煽情的である。無限数と言うくらいのこれらの彫像が寺院の外壁の地上部から天頂部まで彫り上げられている。日本にも多数の彫像が整列展示された所はある。三十三間堂の千体の千手観音も、各地の五百羅漢も然り。しかし全く違う。インドの人々は根っから開放的なのか、それとも快方的なのか。間違いなく気候風土のなせる技であろう。しかし、同じ敷地内に禁欲的で不殺生を説くジャイナ教寺院が建立されている。この対比はいかなるものか。お互いに影響しあつたり、相克する事はないのだろうか?

控えめな東群寺院の彫像 東群寺院の風景(一部)

11月とはいえ、日中の陽射しは強く、周辺の森の緑は濃く、我々には珍しいインド・モンキーや大型の鳥たちが叫喚し群れていた。彫像も植物も動物もすべてが豊かな原色の色彩を呈していた。

カジュラホのホテルに戻り、あまり変化のないインド・バイキングの夕食をとった。ホテルの仲介でインド舞踊のエクスカーションがあった。珍しい音楽と舞踊を期待したが、中学生の学芸会レベルの踊りでガッカリした。インドの古代伝説に基ずくものであろういくつかの舞台設定があり、演者は全部で7、8名であったが、特筆することはない。音楽はラジカセからカセットテープの録音が流されていた。タナボタのお宝発見とはいかなった。こういうこともあろう。1時間ほどのショーを見学してホテルに戻った。

日本での奈良観光ガイドの活動の仲間から、「インドのヒンドゥーの神々の中に、ダキニーと言う鬼神(魔女)がいる。墓場で集会を開き、怪しげな儀式のあと死肉を喰らうという。この像があったら注目して来てほしい。写真があれば是非に。」との話を聞いていた。どの宗教にも鬼神はいるものであるが、このダキニーはとびきりに怖そうである。かくして、今回のインド訪問の目的の一つに、ダキニー様にお目にかかるというテーマが発生した。

ヒンドゥーの聖地のひとつ、カジュラホの東群寺院に着いた時に、現地のインド人のガイドさんに、「ダキニーはどこに祀られているか?絵葉書はどこで?」と聞いたが、発音が日本訛なのであろう、全く話が通じない。その時はダキニーという名詞以外には、それに関連するヒンドゥー用語は何も知らず、ただその鬼神の行状を「死肉を食べる、怖い女神。ヒンドゥーの神様のひとり。」と説明したが、話はますますこんがらがって要領を得なかった。これでは「だめ」と判断し、「明日また聞き直しますから。」と話はここで中断とした。

血で染まるダキニー像(インターネットより)

ホテルに戻り、しばし寛ぐ時間となったが、どうもダキニー様の事がとても気になって来た。夜にたたき起こすことになるかもしれないが、連絡が取れたら勿怪の幸いということで相手方の迷惑も顧みず、当地から日本にメールを入れた(時差は3.5時間。日本では子の刻を過ぎた深夜であった。)。「ダキニー様のインド名と正確な綴りを教えてほしい」と。しばらくして返信が来た。「広辞苑では、、、」「つづりはDakini」と。よし、これで明日、彼に再度、食い下がってみようと得心して就寝した。しかし、その後、事態は急変し、「ダキニー様」の事を聞く機会は失ってしまった。恐らく、「私には近寄るな‼」という罰が下ったのだと思う。くわばら、クワバラ。

第四日

翌日のカジュラホ西群寺院の訪問を期して就寝した。夜に数回トイレに立つのはこれまでの体調と老人度の進行の程度からして、いつもどおりであった。しかしながら、午前1時ごろ急に腹部を刺すような痛みに襲われ、突如、激しい下痢がはじまった。トイレから離れることが出来ず、便器に座ったままで、フラフラになっても出るものは全部出してしまおうと覚悟を決めた。脱水症状に陥らないように給水は積極的に行った。

ホテルの備品のトイレットペーパーはとうに使いはたし、2、3時間トイレから出られずにいた。どうもフラフラの程度と視野のふらつきから発熱もあるようである。午前4時ごろになって、どうにも我慢が出来ない程度の発熱と下痢で、ツアーの添乗員さんに連絡しようとしたが、彼女も厳しい仕事の毎日なので、兎も角も午前6時まで控えることにした。

この間、まんじりともせず時間を過ごした。一切、要注意の生ものは口に入れていないし、水も細心の注意でボトル詰めの新品を封切りして飲んでいるが、一体何がいけなかったのか。反省しようにもその原因のかけらも思いつくところがない。人から聞く話ではインドでは急激な下痢に見舞われることがしばしばあるというが、それにしてもこの下痢は強烈に過ぎる。いくつかの下痢止めや抗生剤を持参していったので、症状を発症した時にすぐさま、それらのピルを服用したが、どうもそれらは胃腸に留まることはなく、そのまま、下痢の勢いに流されてすぐさま、体外に排出されたようである。これでは打つ手がない。それほどの急激な下痢であった。

混乱の中で色々と考えが廻った。---- さて、これではツアーの戦線離脱だなあ。しかし、ここカジュラホはデリーからは600km、ムンバイからは1000km以上も離れている。ここから航空機の便があるのか、ないのか?陸路(鉄路)だとほぼ一日ないしそれ以上はかかるであろう。陸路での脱出は到底無理だ。かような田舎に今、私はいる。戦線離脱をするにしても、何の情報もなく、思いを巡らしても、いいアイデアが出てくるわけがない。ああ、タージ・マハ-ルを見ずして帰るのか! 万事休した。

夜も少し明けかけた午前6時ごろに、添乗員さんに電話で症状を訴えた。添乗員さんにとって旅行中の病人の発生は最も面倒な出来事の一つであろう。欧米の大都会なら何とかなることもあろうが、ここインドの片田舎では不安が最初に立ってしまう。早速に部屋に様子を見に来てくれた彼女は、症状の経過を聞き、おでこに手を当て、「典型的なインド病です。兎も角、脱水症状にならない様に水をとりましょう。また発熱で寒気がひどいようですから、腰にカイロを貼って、しばらく休んでいてください。」と慣れた感じで指示をした。過去の多くの経験から学ばれているのであろう。

かくして私は、午前中に予定のカジュラホの西群の寺院見学は諦めざるをえなかった(というか、ホテルで寝ているということ以外、如何ともすることが出来なかった)。淫靡な彫像で溢れた西群の寺院見学は家内に任せ、私はホテルのベッドでまんじりともせずに過ごした。おでこを「冷えピタ」で冷やし、背中を使い捨てのカイロで温めてじっとしていると、気持ち悪さは次第に遠のき、そのままの姿勢で寝がえりを打つことも、トイレに立つこともなく、不動の姿勢で3、4時間を過ごした。

西群寺院の圧倒的な彫像群

昼前に西群寺院の見学を終えた一行がホテルに戻って来た。この日の予定はここで昼食をとってから、午後はバスと鉄道を乗り継ぎ、アグラに向かうかなりの強行軍行程である。私は何も食べていないが、一応、まだ発熱はあるものの、気分は大分に落ち着いてきたし、連れて行ってもらえる間は、金魚のフンのようについてまわることを選択した。これが最も楽であろうと。昼食を終えた一行はバスでジャンスィという鉄道駅まで一路バスで向かった。これが4,5時間はかかるかなりの悪路であったが、幸いにも何も口に入れていない私は戻すことも下すこともなく、バスの窓から田舎の映りゆく景色をぼんやりと眺める存在となった。

数日後に分かったことであるが、ホテルでシャワーを浴びた時に背中をタオルで擦ると、ズルーッと背中の皮がむける奇妙な感覚があった。体を拭き、よくよく背中を見直してみると、その場所は急激な下痢で寝込んでいる時に、寝間着替わりのTシャツの上に張り付けていた使い捨てのカイロが当たっていた個所である。兎も角、あの時は、動いたり、寝返りしたりする気力は全くなく、結果として温熱が一か所に集中したようである。典型的な低温やけどである。しかし、旅行中は多少の気持ち悪さはあったものの、痛くも痒くもなく、ちょっとしたやけどを負った程度の感覚で帰国した。

帰国後数日して、クリニックで診察を受けると、何と「中程度の深部熱傷」でその程度は指数で言うと3~4のかなりの重症であった。傷口が軟弱なので抗生物質(飲み薬)と軟膏での治療に結局、一ヶ月少々を要した。今も背中の腰の辺りには親指大の大きさの火傷跡がくっきりと残っている。もう少し火傷がひどい状況になっていたら、かなり厄介であったらしいが、あの時、あの場での応急処置が幸を奏したことは今も、ラッキーと思っている。背中の火傷跡は恐らく、あの「ダキニー様」であろう。これから先、少しは私を守護してくれればいいが、、、。

かくして、昼食を終えた一行と同じバスに乗り込んだ。空席等にかなりの余裕があるので、いざとなったら寝転ぶこともできるし、急を要する時はバスから下車し、道端で用を足すことも有り得るべしの覚悟であった。しかし、幸いなことにバスの中では急変には至らず、静かな乗客の一人として過ごすことが出来た。途中、何回かトイレ休憩があったが、トイレに駆け込んでも元々体の中には何も残っていないから、出るものはなく、次に食事をとるとしたら何を食べたらいいのかなあと思う程度の余裕が出て来た。兎も角、多くの料理は油濃く、かつ香辛料が豊富でとても疲れ切った胃腸に適するとは思えなかった。ああ、お粥に梅干か、塩こぶがあれば、、、と渇望することしきりであった。今度、インドを再訪することがあった時には必須のアイテムだ。

バスの乗車は4時間余に及んだ。片側一車線の半舗装のガタガタ道が延々と続き、時折、トラックやバスなどの対向車と行きかう。すれ違う時も車はスピードを落とすことはない。その時は、バスは少しだけ路肩に寄り、路肩のガタガタ振動を拾っての運転になる。乱暴と言ってしまえば、考えられないくらい荒い運転である。我々のバスにも対向する大型車にも運転手のほかに必ず助手が添乗していた。対向車をはじめ、路肩を走るバイク、耕運機や荷を引くラクダ・牛・馬を追い越す時の警音の操作はもっぱら助手が担当していた。また、時々、道路を逆走するように、こちらに向かって驀進してくる車がある。

しかし、これも想定の範囲内らしい。日本人の我々から見たら、全く普通でない運転の中にもそれなりのルールがあり、彼らのレベルでの安全運転の基準があることが次第に見えて来た。兎も角、警笛をやたらと鳴らす。大型車両の後部には大きく目立つ文字で“BLOW

HORN”と書かれている。兎も角、インドでは警笛を積極的に鳴らし未然に事故を防いでいるようである。警笛は相手に対する威嚇ではなく、お互いが納得ずくの行為なのである。この旅行の間では、随分の距離をバスで走ったが、結果としてヒヤッとしたり、きわどい場面には一度も遭遇することはなかった。これはドライバーの腕もさることながら、単に運が良かったというだけではなさそうである。もし、自分がこの場面でハンドルを握らされたら、顔面紅潮、血圧マックスになることは間違いないところであるが、運転手の横顔は平静そのものだった。

また、我々バスの乗客は、運転手席のすぐ後ろの着席は禁止されており、常に前から二列目までは空席とされた。やはり、ひとたび事故が起これば相当のダメージがあるということなのであろう。しかし、この行きかう車列が突如、停止する時がある。遠くに放牧の牛を連れた一行が、道路を横断するのが見えた時である。我がバスも、対向車も牛の隊列が行き過ぎるまで、じっとその通過を待つ。喧騒な道路にしばし静寂の時が訪れる。時には5、6分も停車する事があるがこれも当たり前の景色の様だ。ジャンスィまでの行程でこの様な牛ストップが3、4回あった。

周囲の景色は、同じような農地の連続であり、所々で農民が耕やしたり、落ち穂拾いをする姿が見られた。この情景にももう慣れて来た。眼の前には無限の小さく分割された耕作地がはるか地平線の彼方まで続いている。時々、小さな集落を通過する。そして農民と子供たちと牛たちの姿が見える。同じ景色の繰り返しである。インドの農村風景である。

かくして、鉄道に乗り換えるために陽の暮れかけた刻にジャンスィ駅(Jhansi)に無事に到着した。街の様子は中規模程度の鉄道駅と言うところか。あともう少しで駅と言うところでトイレ休憩があった。「列車の発車まではまだ1時間以上ありますが、駅のトイレは使いにくいので、このレストランのトイレで用を済ませてください。」とのアナウンスであった。何とも不可思議に聞こえたが、まあインドならではの事情があるのであろう。駅のトイレがどのようなのかは、一見の価値がありそうだ。

バスは駅の駐車場に到着した。外を見ると物乞いの子供たちが我々のバスを早速にとり囲んだ。こういう場合、ほどこしをしてその場を切り抜けようと慈悲心を起こしてはいけない。たちまちに子供たちに取り囲まれ、駅の構内中をいつまでもしつこく付きまとわれることになる。特に、夜の暗がりである。懐中物にも注意を逸らしてはいけない。バスを降りる前に窓から子供たちの顔立ちを見ると、皆、薄汚れてボロの衣服を着てはいるが一様にその表情は明るく見えるし、かつあどけない。風呂に入れて綺麗にしたら、立派に子供のかわいさをそなえているように見える。

日本の学齢だと小学生の高学年と思われる幾人かの少女がその中にいた。彼女らの切れ長の目は神々しさを覚えるくらいである。しかし、油断をしてはならない。まして私は、病み上がりというか、まだ病み中の身である。バスを降りると、案の定、彼等は営業開始とばかりに色々と我々に訴えを始めた。我々の列車の乗車時刻を知り、十分、営業可能との知恵を得ているものと思われる。彼等は駅の構内から、プラットホームまでついて来た。総勢で10名くらい。駅の構内は隅々までが照らされているわけではなく、所々が薄暗い。

しばらく、プラットホームでの駅構内の観察である。長距離の寝台列車が入って来た。広軌の軌道なので、機関車も客車も日本のものよりも大造りである。ジーゼル機関車が15両程度のライトブルー色の客車を牽引していた。窓には不正乗車を防ぐ目的で鉄格子がはめられており、乗降は出入り口のドアからしか出来ないようになっていた。客車内は薄暗かったが、よく見ると寝台車とはいえ、人が幾重にも重なって乗車しており、乗車定員の3倍は乗っているのではないかと思われる混雑ぶりであった。この小さな駅で降車する乗客は殆どいなかった。乗客は少しでも動くと、今の自分の場所の確保が難しいのではと思われた。従って迂闊に動くこともままならないのであろう。

一等車もニ等車も同じように混雑した光景であった。しばらくしてその列車は出発したが、また20分程すると同じような編成の寝台列車が到着したが、同じく混雑の光景である。これは大変だ。よく日本で戦後すぐの混乱期の買い出し列車の映像を見るがこれに類した光景である。インドでの鉄道の旅は、乗車券の購入から始まって、目的の列車に乗り、目的地に到着するには相当の覚悟が必要と言うことを人から聞いたことはあるが、こう言うことかとその状況に目を見張った。

別の方向に眼をやると、向かい側のプラットホームに何と一頭の白い牛が悠然と歩いていた。糞を垂れながら。誰もそれに注意を払わないし、追いたてるものもいない。これもインドでは日常的な光景なのか。不思議を超えた情景である。また、別の所では、大の大人がプラットホームから線路に降りて立ちションをしていたのが見えたし、他のところでは母親が子供の下半身をむき出しにしてプラットホームから線路に向かって「ウン」をさせていた。誰も咎める者はいないし、彼らには悪びれる様子は微塵もない。

プラットホームを歩く牛(ピンボケ) 立ちションおじさん

物乞いの子供たちとは、眼を合わさない様に、遠まきに彼らの行いを観察した。5、6歳の男の子が注目を浴びようとしたのか、それとも芸が自慢なのか、プラットホームで何回もでんぐり返りを繰り返し、その度ごとにご褒美を周囲の人にねだっていた。他の子供たちは彼を黙って遠巻きに見守っていたが、男の子はでんぐり返りを繰り返した。結局、「お恵み」はなかったと思う。万事このような調子だ。

私は、見に行かなかったが、駅のトイレをのぞいて来た人の報告を聞いた。案の定で、トイレの床は紙切れと糞尿で足の踏み場もなく、とても我々の感覚では使えるような状態ではないとの事であった。駅に到着する直前のレストランへの立ち寄りは苦肉の策なのであろう。列車の到着まで10分くらいになり、プラットホームでは乗客や荷物を運ぶポーターの行き来が慌ただしくなってきた。子供たちは知らぬ間にどこかに帰って行った。

これは別の機会にツアーガイドのインド人から聞いた話である。駅周辺の物乞いの子供たちはしっかりと組織された集団に属している。ぼろの衣服、汚れたサンダルなどは支給されたものを使うようにしている。この集団をコントロールする大人のボスがおり、毎日の子供たちの収穫をすべて回収し、自分の取り分を確保した後は、集団の子供たちに「平等に」均一再分配をしているとのことである。

子供たちはボスへの忠誠心があり、自分の得た「お恵み」を勝手にポケットに入れることは絶対にないという。平等に再分配されるということと、本日の「お恵み」がたとえ僅少ないしゼロであっても、何とか一日の労働の対価はいただけるということなのだ。このギリギリのところでのルールというか、平等主義が、この集団の結束と秩序を維持しているのだ。恐れ入った。あくまでも人間は社会的な動物なのだ。これは児童を酷使する搾取ではなく、貧しい人たちどうしの相互福祉活動とも聞こえる様な話であった。

ここからアグラまでインドの誇る新幹線に乗って3時間弱の行程である。全車指定席、エアコン完備であり、最高速度は100km/時ということであった。ホームに入って来た新幹線列車はやはりジーゼル機関車が牽引する客車で、その車体の色は濃い緑色であった。全車エアコン完備ということで客車の窓は開くことがなく、従って、窓には鉄格子がはめられていなかった。少しは安心できそうだ。全車指定なので、乗降は「降車優先、乗車はその後」にと思っていたら、それはとんでもない勘違いであった。そのようなルールはここインドにはない。

兎も角、目的の車両のドアを目指して、降車する人がいようがいまいがわれ先に突進して乗車をしないと置いてきぼりにされるとの注意を受けた。確かに、われ先にというのがこの国のやり方らしい。私もすったもんだの揚句、自分の指定席を見つけて着席した。何も車両に乗るのにこうまでしなくてもと思うのだが、兎も角、これがこの国のやり方なのだ。全車指定席なので、通路に立ちはだかる人も大声を出す人もいなければ、車内を走り回る子供たちもいない。やっと気持ちが落ち着いて来た。

駅を出てしばらくすると、乗客に食事が配られた。この乗車には食事がついている。体調不良の私には不向きなタンドリー・チキンを主体とした油物とクッキーである。それに飲み物として、紅茶やチャイ等が順次、配られた。食べ物を食べようが食べまいが機械的な配給である。かろうじてクッキーの小片を口に含んだ。パサパサであったが、久しぶりの食べ物は有り難い。無事にお腹におさまってくれることを願う。

車窓は夜の為、何も見えない。時速100キロというのは確かで、レールの継ぎ目のガタン、ガタン、、、という規則的な音が妙に懐かしい。新幹線と言っても車両がやや綺麗なだけで、走るのは既存の鉄道線路である。外には集落か何かの外灯が見えるがそれもまばらで、日本の列車からの夜の車窓に比べると圧倒的に暗い。30、40年前の夜行列車の旅にタイムスリップしたようである。しかし、バスのガタガタ道の移動に比べて、鉄道はなんと楽なことか。日本には主幹線には新幹線網が張り巡らされ、確かに高速での移動には便利に出来ている。この新幹線網が我々のビジネスや生活のリズムを刻んでいることは確かだ。インドにもより高速な鉄道を求めての新幹線計画があるそうであるが、なかなか実現しないらしい。

その理由としてあげられるのが、先ずは資金不足であり、今のインド社会にはまだまだ高速で移動してビジネスをこなす必要性が全般的に薄いとのことである。急ぐ人は飛行機でということらしい。それと新線建設で問題になるのは、土地の買収である。基本的に世界最大の民主主義国家を標榜するインドでは、国家の意図による強権発動を民衆に対して行うことをしない(旧ソ連、中国とは本質的に国の構造が異なる!!)。従い、土地に根付いて小作の農業で生計を立てている人達の生活を脅かすような無理やりの強権発動は基本的に行わないのである。考えさせられる話である。

同様に、我々の生活では当たり前になっている高速道路網も、鉄道新線と同じ理由でインドでは新ハイウエーの建設は難しいらしい。お陰さまで、今回の旅行では、インドのローカル道からの風景を嫌と言うほど満喫する事ができた。私にとってはその収穫の方がはるかに貴重であったのだ。鉄道敷設という問題一つとっても、インドには「進歩と調和」をどこで折り合いをつけるかの問題が付きまとう。13億人と言う人口を抱えるインドはその豊富な人口ゆえに小回りは利かないが、しかし物事に悠然と対峙する姿にはむしろ羨望を禁じ得ない。

アグラ(Agra)に到着した。ホテルに直行する。ホテルでの夕食はなし。すぐに疲れた体を休めることだ。兎も角、旅行の半ば、アグラまで到着する事が出来た。今日、明日とこのホテルで連泊である。明日は市内観光の一日である。あわよくば明日の朝食が多少でも胃におさまってくれればありがたい。

第五日

快晴である。今日の訪問はまず、午前中はタージ・マハール。午後にはアグラ城とその他の名所旧跡である。ご存知、タージ・マハールは世界でも類いまれな美しい建築物であり、世界有数の観光地である。インドを訪れる海外からの多くの観光客がこの地を訪れるのは当然であろう。また、インド国内からも多くの観光客や修学旅行生が訪れ、実に多種多様の訪問者で賑わっていた。あまりにも有名な史跡のため、ここで何か文章を残すとしてもあまり気のきいた事が思い浮かばない。既にガイドブック等で書き尽くされている。いささか平凡になろうが、思いつくままに筆を進めてみる。

タージ・マハールのバスの駐車場は何か所にも分散し、かつ随分の広さで、入場門まで辿り着くのにしっかり20分以上を歩かなければならない。往きかう歩道も長蛇の人であらゆる人種が混在している。歩道脇には壺の中のコブラを操るターバンを頭に巻いた笛吹きがいる。ああ、インドだ。入場門を通過するには飛行機に搭乗するよりも厳しいボディチェックがあった。カメラの持参は許されるが、本やナップサック類の持参は駄目、またボールペンや鍵などの先の硬いもの、口紅などの落書きの材料になるものの持ち込みもご法度だった。

建物に登壇する時には靴は脱がなければならないし、警備員の監視も半端ではなかった。ちょっと手すりや建物に寄り掛かったりすると、どこかから笛が吹かれ、警備員が飛んできて誰何があった。白い大理石の壁や柱には、煌びやかなルビーなどの宝石類が手の届くところの随所に埋められており、それらはちょっと硬いもので擦ると容易に外れそうである。ちょっとした出来心から建造物を守るために、およそ法外と言っていいような厳重な警備が敷かれていた。しかし、あれだけのものを維持してゆこうとすれば、その程度の警備は必須である。

ゲートを通過すると白亜の大理石の大きな建造物が細長い池に姿を映して眼の前にあった。塔頂までの高さが95メートル、その形は前後左右と四方に対して見事に対称形である(創建当初は100メートルだったらしいが、地盤沈下等で今の高さになったとの説明があった)。周囲に白色の建造物がないので、その白さが余計に際立つ。この素材の大理石は数百キロ離れたところから運ばれたという。その大きさ、豪華さ、眩しさは筆舌に尽くしがたい。皆が夢中でカメラを構えるが、私もそのひとりである。本当はしっかりと眼にこの風景を焼きつけておかねばならないのだが。人の創造力と英知の塊にも見えるし、その裏ではこの建造物の為にいかに多くの労役が使われたかと思うと、およそ現代的価値基準では造ることのない歴史のかなたの遺産なのだと思ってしまう。

ピラミッドも、万里の長城も、これを眼の前にした時は、今の時代ではとても成し得ない古い時代のとてつもない仕事量と執念に圧倒されるが、ムガール帝国の皇帝、シャー・ジャハーンが愛妃の為に22年の歳月をかけて建設したこのタージ・マハールも、まさにこれに匹敵する世界文化遺産である。眼にするだけで神々しい。タージ・マハールの背後のヤムナー河は悠然と流れ、左手には午後に訪問するアグラ城が遠望される。この地に立って、この建造物に触れた、眼にしたという記憶を持ち帰れるだけで十分である。期待に違わぬ素晴らしさであった。敷地内にはタージ・マハールの他にも赤茶色や黒色の立派なモスクがいくつもある。それらにも勿論、語られる歴史があるようであるが、残念ながら、タージ・マハールを前にするとどうしてもそれらの話は色褪せてしまう。それぞれはすごい力作であるが、随分ともったいない話である。

タージ・マハール近撮 壁面を飾る宝石と彫刻

石盤の細刻(窓部) タージ・マハールの対岸風景(ヤムナー河)

ここでインド各地から来る中・高生と思われる多くの修学旅行の一団に遭遇した。学校の制服着用でそれとわかる。旅行中の彼等はやはりハイな気分なのであろう。手を振り、挨拶し、笑顔を返したりと、結構、快活であった。京都・奈良でも修学旅行生にそのような表情を見かけるが、アグラのそれは際立っていた。おそらく、彼等はインド人しか見ることのないローカルな街から来ているのであろう。眼の前に見る東アジア人の風貌の生の人間が珍しいらしい。

木陰で休息をとっていると、数人の女子校生が近寄って来た。てっきり、カメラのシャッターを押して欲しいのだなと思って「OK」をしたら、何と一緒に写真を撮りたいという。余程、我々の風貌が珍しいらしいのか。ということで、次から次と何回も彼らのカメラの被写体に収まるという栄に浴した。この歳で自分が被写体になるなど、露にも思わないことが起った。インドは13億人からなる集合体であるが、色々な人種が混ざり合っているのではなく、どうも各々の都市ではほぼ単一の人種がその地域を構成しているのではないかと思われた。

彼らの故郷を聞いてみると、ムンバイやチェンマイなどの比較的南インドに近い所から来るもの、東インドのアッサム地方から来るもの、北インドから来るもの、、、うまくその違いを表現する事は出来ないが、姿、形、顔立ちにそれぞれの出身地の背景のあることが感じられた。彼らにとって、故郷を離れて遠くアグラへの修学旅行はそれこそ新しい文化への扉を開けるようなものなのであろう。観光地でのちょっとしたすれ違いではあるが、もっと彼らと自由に会話が出来れば、色々なことをヒヤリング出来るのにと、多少とも残念な気分であった。しかし、今回の旅行ではそこまでを望むのは無理である。

女子高生

さすがに、タージ・マハールの寺院の敷地の中に牛はいなかったが、街に出るとここアグラにも多くの牛がいた。日中の間はその多くが道路の木陰を見つけて寝そべっている。しかし、日中のさなか、太陽がサンサンと照りつける交通の頻繁な交差点のど真ん中で数頭が群れになって座り込んでいる光景を何回も見かけた。丁度、車はロータリーのように交差点の周囲を回るので、迷惑な話ではあるが、その中央部に数頭の牛が寝そべっていても、さほどの交通障害にはならない。それをいいことに彼等は暑い陽射しの中、その場所を占領するのである。しかし、何とも奇妙な行動である。

あまりに不思議なので、ガイドさんに尋ねるとその答えがまた振るっていた。曰く、「交差点の真ん中は行きかう車の排気ガスで空気が悪いです。炭酸ガスが充満しています。牛の体には多くのハエが群がっているが、炭酸ガスを嫌うハエは交差点の牛に群がることをしないのです。だから牛はイライラせずに平静でいられるのです。また、炭酸ガスには麻酔作用(酩酊作用)があるので、牛はうっとりとしてその場所に居続けるのです。」と。「うるさい」を「五月蠅い」とはよく書いたものだ。科学的にその行動を実証ないし確認した者がいるのかどうかは不明であるが、何とも記憶に残る回答であった。兎も角、街中に牛は溢れていた。

牛とヒトとの距離感であるが、日本で我々の見る牛は牛舎に繋がれ、枯れ草を食んだり、搾乳されたりするものが大部分である。ここインドでは先ず、繋がれた牛は見ない。また牛もヒトも互いが互いに刺激を与えあうこともなければ、関わりあうこともしない。互いに無関係を保っている。従って、どこかの国の闘牛のように、牛がヒトに対してアグレッシブに挑みかかるというシーンもないようである。数千年間、この距離感が牛とヒトの間に築かれているのである。都市でも農村でも、牛にはそれぞれに所有者がおり、都市部では主に搾乳の目的で保有しているということだ。

しかし、乳の出なくなった牛は所有する価値が無くなる。そうすると所有者は、その牛の所有権を放棄する事が出来るらしい(所有権の放棄された牛は簡単に判別できるそうだ。街や野に牛を放っても元所有者は罰せられない。)。そうするとその乳の出なくなった牛は、晴れて野良牛となり街路をうろつく。この様な野良牛が増えすぎて、都市部ではしばしば問題になるとのことである。何とも、「漠」とした話ではないか。

しかし、そのうちに老衰などで行き倒れた牛はどうなるのか。市当局にそのような処理専従のヒト達(それを仕事にするカーストの者がいるのであろう)が、すぐさま対応をするとのことである。聖牛として、これだけ牛を大事に扱うインド人である。どのように埋葬するのか、あるいは解体か、、、そこまでは尋ねなかった。ついでながら、街ではいくつものマクドナルドのハンバーガー・ショップを見た。鶏肉と羊肉のハンバーガーらしい。試す機会はなかったが、一度、インド・マクドナルドを食してみたかった。

我々のバスの横でくつろぐ牛たち

我々のバスの横でくつろぐ牛たち

イヌも都会や農村部で多くを見かけた。人々が日常、イヌとどのように接しているかはつぶさには見届けていないが、ヒトとイヌの距離感は牛のそれと似たようなもので、イヌ達は決してヒトに尻尾を振って近づかないし、かと言って怖がる様子もないように見えた。餌をもらえることもなければ、棒きれで追われることもないのである。そういうわけか、インドで見かけたイヌは殆んどが野良イヌであったが、どのイヌも自然で、温和な目をしていたのが強く印象に残っている。

こんなことがあった。駅前の広場で物乞いの少年が菓子をゲットし、それを頬張り始めた。すぐそばに数頭のイヌがいた。菓子を頬張る少年の口のすぐそばにイヌの顔があったが、イヌ達はじっとその少年が菓子を食べるのを見ていた。少年はイヌに何も与えなかったし、イヌはそれに騒ぐこともなかった。お互いの距離感が、しっかりと保たれているのだ。この関係は恐らくヒトはイヌに食べ物を与えることはないし、また、ヒトはイヌが確保している食べ物を取り上げることもしないという単純な自分の食べ物の支配原則がしっかりしているのであろう。しかし、イヌも数が増えすぎると様々な問題が起きるらしい。まずは、狂犬病である。しかし、市当局はイヌの適正数維持の保険衛生活動にまでなかなか手がまわらないという話を聞いた。イヌが集団でオオカミ化でもしたらそれこそ大問題だろうが、幸いにもそういう話はないようである。

人を牛・イヌと並べて記述する無礼を許していただきたい。インドの国内には物乞いをする大人、子供、乳児を連れた母親などを多く見た。主に、観光地の駐車場や駅前などである。飛行場ではほとんど見かけなかった。インドに到着早々、「物乞いに寄って来る人は多いが、安易に金品をあげないように」との注意を受けた。

その理由は、例えば、周囲に10名の物乞いをする人がいた場合、決して一人の人だけに施すことでは終わらないということである。次から次へと人が押し寄せてくることになり、バスのドア付近に人が群らがったり、時にはバスの中に入ってくることもあるという。駐車中のバスが取り囲まれたりして、30分以上身動きが取れなくなったという事が時たま発生するそうである。ただ、バスが遅延するだけならまだいいが、押しくら饅頭の渦中の人にでもなったら大変である。ということで、私自身、基本的に物乞いの人たちとは接触しないようにしてきた。

一度だけ、たしかタージ・マハールのバス駐車場にバスがストップした時である。ツアー客が順次降車し、私が最後になってしまった。窓から外を見ると、汚れた服を着た物乞いの少年が一人でバスの乗客の降りるのを見ていた。私と目があった。一瞬、無視しようかと思ったが、周囲に他の物乞いの人たちがいないことを確認して、彼に持参している「菓子類とバナナ」を渡そうと思った。網棚の荷物をゴソゴソと探す動作で、彼もそれと気が付いたようである。バスの出口のところでわたしの降車を待ち受けていた。

帽子でプレゼント品を包み、目に付きにくいようにそっと中身だけを彼に手渡した。「どうぞ」と。その時の彼の表情が強く印象に残って忘れられない。普通の感覚だと、物をもらう側は

“Thanks” の言葉を発するか、スマイルを返すなどで、なんらかの謝意を表そうとするものである。しかし、彼はまったくの無反応で目には何の反応も見られなかった。目を合わさない。貰ってしまえばこれで「ハイ、オシマイ」というような感じで去ってしまった。

味気ないと言えば味気ないし、どうも心が通じなかったようだということでしばしの間,寂しい気持ちに浸たらされたものだ。私が人に物品を施したのはその時一回きりであるので、この時に体験した反応が一般的なものなのかどうかの判断は出来ないが、なぜか私の心に突き刺さった。物乞いと野良のイヌを同列に並べるつもりはないが、あの時の無表情な目はそれを思わせた。

ヤムナー河に沿ってタージ・マハールから西方向、数キロ離れた所に、ムガール帝国の権力の象徴的要塞がある。巨大な赤レンガの構造物でその内部は敵が攻撃した時に備えて、数々の小規模の要塞が構築されていた。その各々の造りは様式にのっとって頑丈で重厚感あふれるものであった。幾何学模様は細密におよびインド独特である。その建築物の一つ一つ、たとえば、夏の強烈な灼熱の太陽を遮蔽する窓には、驚嘆に値する造形が施されており、それが殆ど損傷されることなく今に残されている。ここからの絶景は、この装飾的な窓からのタージ・マハール遠望である。靄にかすむ遠方にヤムナー河沿いのタージ・マハールを望むことが出来た。周辺はインド特有の緑の濃いブッシュである。

アグラ城からのタージ・マハール遠望 アグラ城の内部(囁く二人)

宮廷内部(左の水上の舞台は舞踏の間)

アグラ城で暫くを過ごした後に、アグラから40km南西に離れたファテーブル・スィークリーに向かった。ここはインド最大のイスラム国家であるムガール帝国のアクバル帝が建設した赤茶色一色の巨大な要塞である。広大な域内は祈りのモスク地区と行政の宮廷地区に分けられる。イスラムとヒンドゥーの文化的融合を何とか達成しようと希求したアクバル帝の意図が随所に発揮され、イスラム様式のアーチをくぐるとそこには古来の伝統に則った数々のインド様式の建物で溢れていた。この要塞はわずか14年間で放棄されたということであるが、それはほぼ完璧な姿で富と権力と野心の象徴として今も灼熱の地に残されている。今は、周囲の村は静かな佇まいで、その分、一層につわものどもの夢の跡が感じられた。

この日の夜はアグラ連泊の二泊目である。夕食を終えてロビーで寛いでいると、ホテルの外が急に賑やかな銅鑼や鐘の音、又、まるでカラオケ大会でも始まったような騒ぎである。夜の街路にはあまり出ない様にとの注意を受けてはいたが、まだ宵の口でもあるので、その賑やかな音につられてちょっと外を覗きに出た。

どうも賑やかさから見て、結婚式らしい。しかし、夜から始まる結婚式とは。日中は暑いから、自ずと夜に開催されるのであろうか。どこかから行進してきた大きな集団がホテルの横の広場に陣取った。軍楽隊のような演奏班、馬などを使った行列班、カラフルに装飾した乗り物、一緒に行進する友人や親族や近隣の着飾った人々、などなど。新郎新婦と思われる男女は笑みを絶やさない。遠まきに飽きるともなく見物していると、どうもここでも「東アジア人」は注目されるらしい。

特に、小学生位の女の子たちが私たちを見て、どうもお父さんに「珍しい人」と我々の事を訴えているようであった。父親もすぐにそれと気づき、まあ、めでたい席と言うことで日頃の警戒感も薄れているのであろう。我々の方に近寄り、「是非に子供達と一緒に写真に映って欲しい」と、簡単な英語で頼まれた。私たちは勿論この状況で断る理由はない。父親は子供たちに私たちの傍に行くように促した。しかし、子供たち数人は私たちの傍に来るのを躊躇して恥ずかしいという表情をにじませていた。やはり、どうも我々の様な奇人種には慣れていないのである。私が、子供たちの方に寄り、手を引いてこちらに来るのを促したら素直について来た。父親は何枚かの写真を撮った。その度ごとに、子供たちは父親のカメラを覗きその映り具合をチェックしていた。得心したのか子どもたちは嬉しそうな表情を浮かべていた。そして、結婚式の一団の中に戻って行った。

私たちもそれから、その一行の歌や踊りやダンスなど、人々が愉快な状況にいる珍しい風景を半時間ほどゆっくりと堪能させていただいた。どこの国でも、結婚式には伝統的な作法に則った、民族的な祝いの流儀があるものである。日本では見慣れた我々の定型化したスタイルの結婚式も外国人には珍しい物に見えるものらしい。私自身も、中国、台湾、韓国などのアジア圏では、それらを興味深く観察する機会があったが、これにインドの結婚式の1ページが加わった。このインドの結婚式は、深夜遅くまで鳴り物入りで賑やかさを極めた。私はその祝宴の音を聞くうちに、知らぬ間に就寝していた。

第六日

アグラからジャイプール(Jaipur)までは西方向に約300kmである。ジャイプールはパキスタンと国境を接するインド最大面積のラージャスターン州の州都である。この州だけで約7000万人の人口という。この地域一帯はタール砂漠に含まれ、典型的な砂漠気候を呈する。バスの車窓からは、農耕地が次第に少なくなり、低潅木性のブッシュが一面に広がって来た。パキスタンとの国境に位置する州であるが、イスラム色はそれほど強くはなく、他のインドの州と同じくヒンドゥー関連の歴史的遺産が多く見られた。

世界文化遺産である巨大な石造りの日時計で有名なジャンタル・マンタル、一面に装飾の施されたジャイプールのシンボルとされる風の宮殿、また、マハラジャが現在も居住するシティ・パレスなど壮大でこの国の富の偏在を物語るに充分な施設の数々であった。郊外には小高い山の上に建築され、しかも高い堅固な壁に囲まれて要塞の機能を兼ねそなえるアルベール城がある。内部の諸建築物は当時の栄華を想像させるに十分な粋をこらしたもののオンパレードである。その周囲にはまさに中国の「万里の長城」と同じような造りの、異民族の侵入を防ぐ高い堅牢な壁が建造されていた。インドにも「長城」とはいささか驚いたが、これは古代より異民族侵入阻止対策には長城建設が最も安心できる方策であったのだろうか?猛烈なエネルギーが必要であるが。

ジャイプールの露店 アルベール城

いくつかの土産物店で

①ジャイプールは織物産業で名が知られているらしい。ツアーに付随する土産物を販売する店に案内された。家内

はいい布地があったら少しは買物をしてもいいかなという心境であったらしい。一行は店内に案内され、一通りこの街での全般的な織物産業の歴史と各種製品の説明があった。片言の日本語である。こういう場合、夫婦が一緒に商品を見たり、探しているふりをしていると、店員の販売攻勢はすざましくヒート・アップしてくるので要注意である。店の中を歩き回るのは家内に任せ、私は全く興味のない「ふり」をして時の経過を待った。

他の夫婦で来ている旅行者も大体同じような行動をとっている。つまり、どの男性とどの女性が夫婦かが店員にはわからない様に行動した。一通り店内を見て回った家内は、どうもどの製品(布地)も自分のセンスに会わない、原色の色彩が勝ち過ぎていてとても日本では、、、との印象を持ったそうだ。商品を見るふりは続けていたが、購買意欲は次第に萎えて来たそうである。何人かの店員が、女性客を囲い込み矢継ぎ早に色々な商品を取り出して説明をしているのを遠巻きに見ていたが、その輪の中に私は決して加わらなかった。

②待機時間の間、ヒマな私は手持無沙汰気味の若い男性店員をつかまえて駄弁を始めた。私:「この店の販売員は皆、男性ばかりだね。この様な婦人向けの商品の販売には女性の販売員の方が向いていると思うよ。日本では、少なくとも女性向きの商品を売るのは殆どが女性ですよ。こんな売り方で売れるのかな?」 若い店員:「女性は家の中の事で大変に忙しい。外に出る時間はない。我々、男性が外に出て仕事をするのは当然だ。もし、女性がこの様な職場に販売員として来るようになると、男性の仕事が無くなるので、反対だ。」と、およそ当方の思惑とは全く違う返答が返って来た。何か、カースト制で固定化した人の弁を聞くようである。

若い店員は続いて:「我々を雇っているマネージャーがあそこにいるから、意見を聞いてみたら。」と食い下がって来たので、私は「別にボスに私から何も伝えることはないよ。ただ、私が感じた違和感を言っただけよ。」 彼らの販売戦略には、商品に関する知識を客に説明してその良さを理解してもらうことで販売増に繋げようという発想はないようである。恐らく商品のレベルが、品質(センス、デザインなど)の良さを説明するレベルにまで、達していないのであろう。そうするとどういう販売法になるか。インドで、何回も何回も経験したが、彼らの販売は、数をこなすという発想である。すなわち、「これは今までは2枚で100ルピーで売っていたけれど、今日は特別に3枚で100ルピーにサービスするよ。」的な販売の仕方である。客が粘れば3枚が4枚、5枚、、、と簡単に増える。

この様な話に接すると、我々はすぐに「一体、この製造原価は??」と思ってしまう。また、この様な販売のやり方では、ちょっとした算術の知識があれば、女性販売員である必要はない。海外からの眼の肥えた観光客が買いたいような商品を如何に造り出してゆくか?本当は、マーケティングのproduct-in的な発想の注入が必要なのであろう。これは長年にわたって培われてきたインドの商習慣に対する新たな挑戦である。そういうことなら、これはそう簡単に解決される問題ではない。この織物店だけでなく、他の都市で訪問した宝石店、大理石店、民芸品店、などでも同じような印象を持った。

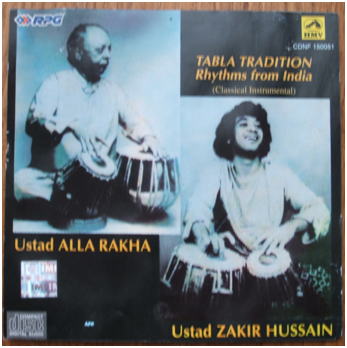

③又、今回の旅行中では(真正の)インド音楽に触れる機会はなかった。今後に繋げる音楽情報を得たくて、周囲にいる若い店員に聞いてみた。「インドで一番有名なタブラ奏者は誰か?」と。タブラとはインド音楽で使われる伝統的な手で打つ小鼓様の楽器で、独特のリズムの組み合わせで繊細な感情を表現する事が出来る。店員の一人が「、、、フセインだ。」といった。どうも、私はあの“フセインさん”しか思い浮かばないので、紙にフルネームを書いてもらった。

“Zakir Hussain.” 他の店員もやって来て「そう、彼はいい。べストだ。」という。私は若い演奏者を探していた。「何歳ぐらい?」と聞いたら、40歳位と言う。これはいい情報をキャッチした。この名前を書いたメモを胸ポケットにいれ、残りの旅行の間、チャンスがあるときには彼のCDを探すことになった。こわもての風貌のインドの若者男子も、無邪気で人懐っこいところがあるのだ。

④他の土産物屋に立ち寄った時に、多くのヒンドゥーの神々、釈迦、神聖とされる象など、数々の彫像を販売していた。手ごろなサイズのお釈迦様の像があれば買って帰り、床の間にでも飾って毎日、拝もうと殊勝なことを考えていた。私のイメージするお釈迦様は坐像で、柔和な表情のものである。大小と様々な彫像があったがどうも、どれも日本人の仏教感覚にフィットするものが見当たらないのである。

サルナートの考古学博物館には柔和な若い表情のお釈迦様の初転法輪坐像(石像)があり、この様な坐像のミニチュアはインド国内ならどこででも購入できるであろうと思っていたのだが、旅行の後半、立ち寄る土産物店で注意深くその坐像を探し求めたが、結局イメージに合致するものは見つけられず、購入することなく帰国した。今やほとんど仏教徒のいないインドにおいては、お釈迦様の柔和で微妙な表情がどこかに行ってしまった。またはガネーシャなどのヒンドゥーの神々の勢いに押し切られたのであろう。残念がらそういう結論に至った。

⑤また、他の土産物店で若者と話をした。若者の方から 「日本は今、中国と戦争やね」と言われた(尖閣の事)。」ちょっとビックリした。彼らが正確に事態をどの程度に把握しているかは想像の域を出ないが、おそらくTV報道などで領海侵犯や、漁船の衝突などの争議行動の映像を見る機会があったのであろう。インドとは政治体制も歴史もまったく異なる隣国、中国のことは彼らにも気になるのだろうか。私は応えて、「インドもカシミールで、中国と領土の所有権争いをやっているよね。そして、チベット仏教の教主、ダライラマ14世を庇護するインドはえらい。彼がノーベル平和賞をもらったのはインドのお陰、、、」と持ち上げた話をした。

長年、そして今も、インドは中国と東カシミール域の一部の帰属をめぐって緊張状態にある。このような中‐印間の情勢を私が知っていることに、インドの若者は多少とも驚いたようである。これは、日本ではふつうに新聞を読み、TVを見ていたら当たり前に入ってくる知識と思うが。私は、「インド人の中国ないし、中国人に対する本当の思い」を聞き出したかったが、周辺の事情もよくわからない、行き摺りの土地でそのような会話を不用意にすることは禁忌である。代わりに、「日本の何を知っているか?」と尋ねた所、案の定、「スズキ、パナソニック」の答えが返ってきた。それは多くの途上国での質問でよく聞く返答である。

確かに、インドではインド国産のタタ自動車が圧倒的に多数派であるが、スズキ自動車が様々な苦境(市場開拓、労働争議など)を乗り越えてインドに定着しているのを今回の旅行でしっかりと見届けた。日本が仏教国であり、2500年前のインドでのお釈迦様の教えが、我々の歴史の深いところで根付いていることなど彼らには“想定の範囲外”であろう。もう少し、時間があって、一般的に日本とインドについて話し合える人がいればいいなと渇望するが、実際野ところ、帰国した今となってはそのような出会いはなかなか難しいものである。

今回、旅行の前半で大きく体調を崩したことで、いいものを食べたい、インドらしい食べ物を経験したいという欲求は完全に萎えてしまっていた。また、グループでの旅行であるので、食べ物での冒険をする機会はほとんどなかった。多くのホテルや、途中で立ち寄るドライブ・インのレストランでは朝食も、昼食も、夕食もほとんど同じようなバイキング料理であった。カレー味のものが多いのは当然であるが、たとえばタンドリー・チキンなどは、鶏肉+香辛料+焼く、という簡単な調理法で味付けがなく、原色の食物と香辛料を口にする感じでコクが感じられなかった。

旨みを如何に引き出すかというところに料理人の腕前が発揮されるものであるが、どうもどことも同じような調理法のレシピを共有してやっているのではないかと思えるような代物であった

。また、どのレストランでも大きなディツシュにはカラフルなカット・フルーツ類が山と積まれていたが、これらは生野菜、生果物であるために口に入れるのははばかられた。というわけで日本ではあまり口に入れる機会の少ない豪華なフルーツは残念ながら見送らざるを得なかった。

一応、安心して食べたのはタンドリー・チキンと油で焼きあげて茶褐色になったナンとゆで卵である。珍しい美味しい料理との出会いは旅の楽しみの大きな部分を占めるが、残念ながら今回はその贅沢に浸ることはできなかった。何もインド料理全般が拙いと言っているのではない。ただ、今回はそのような料理に巡り合えなかったということである。一度だけ、ツアー中に日本食(幕の内弁当)を食べる機会があったが、その時、キャベツにかけたとんかつソースとご飯の横に付いていた塩こぶが実に美味かった。家内も同じことを言っていた。今までの限られた経験から、「インド料理を食べるなら、日本でのインド料理を」というのが、今回の結論である。どうも私は、食通からは程遠い。

日本食(塩こぶをつまんだ後に撮影) カレー5種とナン3種とご飯とお粥とペプシと 野菜カレー、ナン、タンドリー・チキン

食事の後のトイレの話しで恐縮である。バスで移動中も、定期的にトイレ休憩があった。停車するのは大概はちょっとした土産物店を備えたレストランである。そういうところのトイレを使うのであるが、使用する前に二人分として10ルピーを支払う。トイレの入り口に人が立っており、その額を徴収する。トイレは単なる水洗のものもあるが、なんとなく清潔感がなく、落ち着いて用を足すことを出来ないことが多い。レストランでない場合は、寺院や旧跡地などの観光地のトイレを利用するが、チップを要求する人が入り口に立っている。そこでも二人で10ルピーである。そのチップを徴収している人は一体、誰なのか?寺院の人?市職員?または代々この場所を占有する人?その素性はよく分からない。

男性はまだしも、インドに慣れない女性がこれらのトイレを使用するのはかなりの許容度がいるようである。彼女たちの間では、先行して使用した人は、続く人に「トイレ情報」を申し送っていた様である。それほど微妙な問題であった。インドに二度と行きたくなくなる人![]() があると聞くが、このあたりの許容度が一つの分水嶺の様な感じもする。兎も角、最近の日本の公共施設のトイレは異常なほどの清潔さだ。すべてをその基準で見てはいけないが、つい比較してしまうのは仕方がない事であろう。

があると聞くが、このあたりの許容度が一つの分水嶺の様な感じもする。兎も角、最近の日本の公共施設のトイレは異常なほどの清潔さだ。すべてをその基準で見てはいけないが、つい比較してしまうのは仕方がない事であろう。

寺院で見かけた集合公衆便所(手前は握り棒、今は使われていない)

昼食をとるドライブ・インなどでは、早めに食事を終えた時は、ウロウロと店内の土産物を所在無げに眺めて時間を潰す。これまでは食事後も、特に探し物もなく当てもなく時間の過ぎるのを待っていた。しかし、今、私はあと二日の間で何とかして「フセイン‐タブラ」を見つけたい。これまでいくつかの土産物店で片隅に中古のCDが埃まみれで積まれているのを見たが、何の興味も目的もない者にとって、泥まみれの中古CDは単にゴミでしかない。まして、商品がABC順に配列されているわけではなく、ただ段ボール箱から取り出して並べただけという代物である。

店員も売っているCDの中身を知る由もなく、結局は自分の眼力勝負である。数百枚の積み上げられたCDを多少乱暴に扱っても、店員が咎めるわけではない。元々、ランダムな配置で商品管理的な発想は乏しいのである。つらつらと眺めていると、バス出発の5分位前になって、タブラを手にした二人の奏者のジャケット写真のCDを見つけた。しかし、ジャケットは何回か水濡れしたシワシワの代物である。眼を凝らしてよく見ると“Ustad Zakir Hussain”の文字が飛び込んできた。写真のHussainは長髪で濃いあごひげをたくわえた若者であった。よし、録音面が綺麗なら買おう。幸いにもCD面には大した傷はない。音が出るかどうかの心配はあるが、それは賭けだ。インド・カルカッタでの製造品で、新品での値段は295ルピー(日本円で600円相当)と印刷されている。元々、定価なんてあってもないような国柄である。本当の価値は分からないが、私には出発の時間が迫っていた。

こちらにあまり時間的な余裕のないのを店員は見てとったか、「500ルピー」と言って来た。「ふざけるな!!」 人を小馬鹿にした値段である。生憎、私は今、ポケットには5ドルの米ドル紙幣1枚しか持ちあわせていない。この紙幣を見せたのがまずかった。「300ルピーのお釣りをくれ」と要求したけれども相手は折れず、出発のタイムリミットなので、しぶしぶ5ドルでこのCDを購入した。周りの者は私の買い物を見て「なんと買い物の下手な日本人」と思ったことであろう。さて、そのCDである。”TABLA

TRADITION Rhythms from India” というタイトルでHussainの父子二人が共演している(父親も著名なタブラ奏者である)。

3曲構成で約1時間の演奏である。自宅に帰り、再生してみたが幸いにも音質には全く問題はなく、また録音技術もハイである。演奏には高い技巧とインスピレーションにあふれるアドリブ感覚の両方が要求されているように聴こえる。気持ちいい。5ドルは高い買い物だったかもしれないが、「出会い頭」、「棚から牡丹餅」という言葉もある。今、このHussain父子のCDを聞きながら快調なペースでパソコンのキーボードを叩いている。(♪:▶ Zakir Hussain explains Tirekite - YouTube )(▶ A very nice performance by Zakir Hussain - YouTube)

第七日

いよいよ旅行の最終日である。今日はジャイプールからデリー(Delhi)までのバス移動300kmとデリー市内観光、そして夜行便でのデリー出立である。ジャイプールからデリーまでの国道はほぼ完ぺきな高速道路であった。行きかう交通量は半端でなく、インドの2大都市、デリーとムンバイを結ぶ大幹線産業道路であり、物資輸送の大動脈である。途中、道路修理が何か所かであり、多少の渋滞はあったが、デリーまでは約4時間半の快適なドライブであった。

延々と続く農地(ラージャスターン州) 幹線道路(英国に倣って右ハンドル、前方は交通監視の運転助手)

デリー市内に入った。これまでの田舎の都市と違って何となく垢抜けた感じがするのは気のせいだろうか。デリーではインドで最初の世界文化遺産である12~13世紀に建設されたイスラム王朝の遺跡群であるクトゥブ・ミ-ナール、その後のイスラム王朝であるムガール帝国の皇帝の治世を祈念して建立されたタージ・マハールより小ぶりではあるがイスラム文化を象徴するフマユーン廟などを見学した。デリーはこれまでの都市と違って、全体的にイスラム色が濃いという印象である。

日本の霞ヶ関にあたる政治の中枢機能が集中する官庁街は、インドとは思えない旧英国植民地を色濃く残した英国風の街並みであった。その官庁街のど真ん中に、第一次世界大戦に参戦したインド兵の戦死者慰霊のための記念碑、インド門が聳え立っていた。インドは第一次世界大戦への参戦と引き換えに、大戦後、イギリスからのインド独立を果たす約束であった。しかし、歴史の皮肉か、イギリスはその時にはインドの独立を認めなかった。インドが独立を達成するのは第二次世界大戦後の事である。この厳しい時代にあのマハトマ・ガンジー(1869-1948)は生きた。インド門はインド建国の悲話を秘めて堂々たる威容である。壁面には数万という戦死したインド軍兵士の名が刻まれているという。国のために散っていった戦死者を祀るにふさわしいモニュメントである。

インド門(デリー) ガンジー廟に詣でる人々

そして最後にラージ・ガートすなわち、インドの建国の父、マハトマ・ガンジーを祀ったガンジー廟を訪れた。ガンジーの場合も多くのインド人と同様に遺骸はインドのいくつかの河川に流された。この場所は1948年に凶弾で倒れたガンジーが荼毘に付されたところで、お墓ではない。時の中央政府は、この場所をガンジーの遺徳を祈念して記念公園とした。周辺は常緑の芝生が広大な面積にわたって敷き詰められており、多くのインド人や修学旅行生などの参拝者であふれていた。このラージ・ガートは各国の要人がインドを訪れた時に訪問するところである。

私たちの訪問後、一週間もあけずに我が国の天皇、皇后両陛下がこの地を訪問され、ガンジー師の冥福を祈って献花を供えられた。私たちが訪問したときには、近々に皇族が来られることは知らなかったが、この地への訪問は今回の旅行を締めくくる上で、また、インドという広大な多様性の国に思いを馳せるうえで有難い訪問となった。時間的にも余裕があったため、ラージ・ガート廟公園でしばしの間、周辺の風景および行き交う人々を眺めて過ごした。

第八日

いよいよデリーの空港から深夜便で帰国の途につくことになった。色々のものが目まぐるしく動き、ヴィジュアル的にも、様々な変化を体験することが出来た。広いインドのほんの一部の断片にすぎないが、これまでの海外旅行や海外出張とは違って、多くの異質なものを見たり聞いたりすることが出来た。牛ではないが、帰国してからの反芻咀嚼が楽しみである。兎も角、インドを離れることになった。又、来ることが出来るかどうかはわからないが、自分は決して「もう二度とインドだけは、、、」というタイプの人間に属さないことだけは確認できた。次回、再訪が可能になったならば、インドにはテーマを持って行きたい。では、何をテーマに?

まず、しばらくはインド史を勉強することから始めよう、、、。というようなことをぼんやりと思った。帰路も往路と同じく香港経由の関空行きのフライトであった。デリーから香港までの夜間フライトの間、頭の中ではインドの情景が走馬灯のように次から次へと浮かんでは消えていった。少し明るくなった早朝の香港国際空港への着陸は覚えているが、機体整備の駐機中、機内で待機している間に深く眠り込んだらしい。香港の離陸は熟睡で知らず、目が覚めたのは、客室乗務員に朝食のチョイスのために肩を叩かれた時である。こんなことは恐らく初めてである。インドでの緊張の疲れが一気に出たのだろう‼

関西空港に着陸前に、「大阪の気温は+6℃」との機内アナウンスがあった。これから、関西には本格的な「冬」が到来する。

この小文の文頭において、「インドという国は経済、歴史、外交、、、いずれも漠としており、そのイメージは掴みにくい。」と記述した。確かに漠とした大国であり、捉えにくいところはあるが、8日間の小旅行とその後の反芻咀嚼を通して、私なりにインドという国を捉えようとしている。そのためには、約13億人というほぼ同じ人口を有する中国との比較で、インドを考えるとその特徴がいくつか浮き彫りにされるように思う。

中国(中華人民共和国)は1949年10月に成立した。一方のインドは1947年に独立後、1949年11月にインド憲法が制定された。ほぼ同時期に両国は現在の国の政治体制をスタートさせた。国の面積は中国が、インドに比べて約3倍広いが、農業の可耕地面積としてみた場合、インドは、パキスタン国境のタミール砂漠の地域を除いてほぼ全土が可耕地なのに対して、中国の場合は西方のチベット山岳地帯、北西の砂漠地帯などが国土の約2/3を占め農業には不適である。

長江沿いの華中・南、華東、東北部などの平野部がもっぱらの可耕地である。両国とも、国の安定維持のためには食糧の自給自足が最重要な課題であるが、重大な干ばつ、大飢饉が発生しない限り、現状ではほぼ自給状態にある(今後、爆発的な人口増がないと仮定して)。しかし、一旦、この食糧の安定生産に陰りが見えれば、両国の政情は一気に流動化する危険性をはらんでいる。この様に、両国は大国として地史的に共通するところが多い。

また、両国とも海洋に接している。インドの場合、海岸線はインド洋に突き出しており、スリランカがその先端に位置する他は、他国と海洋領有権を争う問題は存在しない。インドは基本的に原油をほぼ輸入に頼るが、中東の湾岸諸国と地理的には最も近い大国という点は産業の振興上、極めて有利な位置にある。

一方の中国は昨今の積極的な海洋進出策に見られるように、周辺の国家と様々な軋轢を発生させており、必ずしも自国にとっての自由な航行権や資源等の採掘権は確保できていない。また中東からの原油の輸入はマラッカ海峡を経由することになり、(日本と同じく)多くの忍耐を強いられている。

政治体制については、インドは戦後、一貫して総選挙により政権を選択する政治体制を維持してきており、基本的には民意が国の方向を決定する仕組みをとっている。政党による一党独裁はなく、その時々の選挙により、国民会議派政権、インド人民党の政権が樹立されてきた。政治の進むべき方向性については、その時々において国を揺るがす大議論に発展するが、最後には民意支配が貫かれるという点で、インドは自らを「世界最大の民主主義国家」と自称している。

インド国民もまた周辺諸国もインドの国の政治体制がこれから先、クーデター等の暴動により覆ることはないと考えている。一方の中国は、共産党による一党独裁制を建国以来、政治の基本とし、計画経済の遂行、国家的規模の大工事などは政府の施策に則り、民意の反対があっても実行されてきた。大ダム建設、水路建設、新幹線網の整備などに成果を出して来ているが、逆に民意の反映という点では様々な問題を惹起している。

宗教については、インドでは歴史的にヒンドゥー教とイスラム教が相克している。インド独立の際にも、宗教的区分から、インド、(西)パキスタン、東パキスタン(現、バングラデシュ)の三カ国が独立国となったが、現在のインドにおいて、ヒンドゥー教徒は全体の80.5%を占め、イスラム教徒13.4%、次にキリスト教徒、シク教徒、仏教徒、ジャイナ教徒と続く。イスラム教徒は総人口の13.4%とはいえ、人口にして概算で1.7億人であり、カースト制の外にありながら、現在のインドの政治に大きな影を及ぼしている。現存の会議派、人民党の二大政党もイスラム教に対する立ち位置は前者が融和的であるのに対し、後者の人民党は右派的でヒンドゥー教を支持母体とする。しかし、地方州政府との関係などで多岐な絡み合いがあり、必ずしもクリアー・カットに区分できるものではない。

しかし、インド政治は宗教、カースト制度(現憲法下でカースト制は否定されているが、現実のインド社会では厳然としてカースト制が社会構造を支配している。)、言語(ヒンドゥ語を公用語とするが、他22の言語が主要言語として規定されている。英語はそれらを結ぶ準公用語である)、人種(北部のインド・アーリア系72%、南部のドラビダ系25%から構成される)のいずれもが政治判断に深くかかわっており、一方的な施策をとること、一つの方向性を見出すこと自体が困難なように思える。従って、外国からインドを見ると、変革は遅く旧態依然の感は免れえない。これを褒め言葉的に表現すると、動かし難いほどに安定しているということであろう。

宗教に関して、中国は国是としては無宗教であり、過激な教団に発展する可能性のありそうなカルト的な組織に対してはその萌芽の段階から徹底した弾圧・排除政策をとっている。従い、中国においては宗教が国を揺るがすような事態に発展することはまずないと言える。中国においても、貧富の格差、言語、人種問題などの厳しい諸問題の現実があるが、政府は公式的にはその状況は認めず、共産党一党独裁を堅持している。人口の9割以上を占める漢民族支配が基本であり、周辺の少数民族との関係は必ずしもうまくいっているとは言えない。

今回の旅行では、インドでの身分制度、カーストに関して、二、三、話を聞く機会はあったが、実態を垣間見ることはなかった。カースト制はインド社会の理解には必須の事柄である。聞くところによると、今の若者は殆どカーストに関心を示さないが、結局は中年以降になると多くの人の考え方がカースト受容的になるらしい。国としてはカースト制を禁じ、平等・機会均等社会の建設を標榜しているが現実は今もってまったく、真逆との事である。教科書的にはカーストは4段階に分類されるが、それはその家系が帰属するカーストである。

これとは別に、実は1000以上に分類された職業に関連するカーストがあり、特に貧困者層の人々に対して、その行動選択を大きく制限しているという。国の施策として、政府機関は低カーストの者を20%以上雇用することを法律で義務づけている。国および州の選挙においても一定の割合で低カースト者が議員に選抜される仕組みを持っているが、まだまだインドの目指す社会の建設には到達していないらしく、その運用については時々に課題があるようである。しかし、見方を変えればこのカースト制度があるからこそ、インドという巨大な国組織は安定して存在出来ているのではないかという逆説的な考えも成り立つのではないか。一方の中国ではこのような政治上の仕組みは存在しない。

まだまだ、インドに関して知っておきたいことはたくさんある。今回の旅行では、まだほんの一部のインドを垣間見ただけである。生のインド人に接する機会は殆どなかった。ましてや、インドでの宗教の現状の様々な問題点、カースト制度がインド社会を支配する様子などをインドの人たちと話すこともなかった。

これから先、もし可能なら、サルナート以外の仏教遺跡といわれる聖地(サーンチの仏跡、アジャンター、エロ―ラの石窟寺院など)のいくつかを訪問したいし、ヒンドゥー教の寺院も数か所でいいからじっくりと見届けたい、、、。テーマはいくつもありそうである。これから先のインド史の学習を通じてさらにインドの多様性に近づけたらと思う。このインド探訪記では、私が驚いたこと、奇異に感じたことを記載したが、これはあくまでも興味本位や、揶揄する心境で記述したものでないことをご理解いただければ幸いである。

旅行行程:

関西空港→香港経由→デリー(泊)→ベナレス→サルナート→ベナレス(泊)→カジュラホ(泊)→ジャンスィ→アグラ(2泊)→ジャイプール(泊)→デリー→機中(泊)→香港経由→関西空港(7泊8日)。 JTB。

(完)