�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�����e�B�A���@���� �؎}���q

![]()

|

|

�@

|

|

�@

|

|

|

�P��̂��D�ݏĂ�����ł��� 12��16���i���j �[�J�Z��Ћ��{�����e�B�A���́u�ӂꂠ���T�����E�[�J�v�́A����24�N�x�̂��D�ݏĉ���J�Â��܂����B�O�X�����珀��������300���̂��D�ݏẮA�u���������A���������v�Ƒ�D�]�ł����B�Ⴂ�Ƒ�����A�F�B��U���Ă̎Q���������A�y�����n��𗬂̏�ƂȂ�܂����B |

|

|

���O�X���E�O���̏��� �����@�� �O���E�����ɂ����͂����������{�����e�B�A����͉�70�l�B�����p�̒������肪�Ƃ��������܂����B��������\���グ�܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�����e�B�A�����@�؎}���q �@ |

|

|

�n��̌���芈�����l����W�����J��

�P���Q�U���i�y�j �{�����e�B�A���́A�������C�10��30���ɁA���ꌧ�����s�̒n��̌���芈�������C�����̂��āA�[�J�Z��̌���芈�����l����W�����J�Â��܂����B �W���ł́A�����s�̌���芈�����Љ��c�u�c���ӏ܂��āA�ӌ����������܂����B �c�u�c�ӏ܌�ɁA�O��̓����s��A�u�[�J�Z��̍ŋ߂̍���Җ��ɂ��� ��������̕��āA�Q���҂̈ӌ��������s���܂������A�قƂ�ǂ̐l�����̍l |

|

|

��������[�J�Z��ŁA���Y���F�m�ǂȂǘV��̕s��������Ă����������������܂��Ă̍u������s���܂����B |

|

|

����x���Z���^�[�E�Ō�t �n��̍���҂̑��k�����Ƃ��Ċ���Ă��鏬�т���ɁA���̃e�[�}�ł��b���Ă��������܂����B |

�����x��F���z�[���̐E������ |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Q���҂́A�j���P�S�l�A�����P�V�l�B�X���[�`�Q�[���w���̖ؑ�����u�[�J�͂������ł��ˁA�ق��̒n��͏����������ł����A����Ȃɒj�����Q�������̂͑f���炵�����Ƃł��B�v�Ƌ����̐����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�����e�B�A�����@�؎}���q |

|

�@

�@

![]()

|

�{�����e�B�A���́A���̒c�́E�l�ō\������A�e�ʂ̋��͂Ŋ����̕����L���Ă��܂��B �������{�����e�B�A���C�� ����l��炵����҂ւ̈��ۊm�F�̗F���K�� �@��L�̖K�⌋�ʂ���A���̒�����܂����B �[�J�Z��̍Ζ�����Ғ��������Ă̒� �A�Q������E�ЂƂ��炵�E����Ґ��т̋}���ȑ��� �@ �����D�ݏĂ��� ���ЊQ���v�z���Ҏx�������̎��� |

�@ �@ �@ �@

�@

�@ �@ �@ �@ �@ �@

�@ �@ |

|

�������Q�P�N�x�̊�����

|

|

|

���u�ӂꂠ���T�����E�[�J�v�̊J�� �@ |

�Ð؎萮���Ɛ܂莆����

|

|

�������ی��l�b�g���[�N�A������J�� |

�@ |

| ���{�����e�B�A�̌��C�ƌ𗬉�̊J��

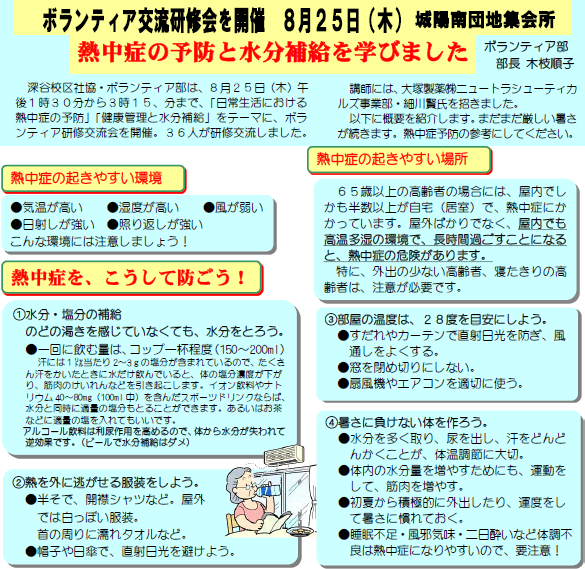

�@���������C��@�H���ŗ\�h�Ɖq���� �@�����C�𗬉�@�@ �@�@�P�D�r�f�I�u�����C�ł����H�L���悤 �@�@�@�� ����̂��͂��Ɖ��������������݂Ȃ���A�a�C���������Ɗy���� |

|

| ���ʁE�v���^�u�E�Ð؎�E�x���}�[�N�W�� �@�@��������̂̂����肪�Ƃ��������܂� ���n��݂̂Ȃ���⏬���w���݂̂Ȃ��A�������炲�� |

�ʂԂ��i�ӂ����ɐ����������j

|

|

�������Q�O�N�x�̊�����

|

|

| ���u�ӂꂠ���T�����E�[�J�v�̊J�� �@�@�@���N�x�́A�[�J�����ӂꂠ���Z���^�[�ŁA �@�@�@�Q�P��̊J�Â����܂����B �@�@�@���ׂU�S�R�l�i���D�ݏĂ�����܂ށj�̎Q�� �@�@�@�@������܂��� |

�ѕM����

|

|

�������ی��l�b�g���[�N�A������J�� �@�����ی��l�b�g���[�N�A����́A�x�@���E���h���E�ی��Z���^�[�E�s�Ћ��A����ѐ[�J�Z����̗c�t���E�w�Z�W�E���x���g�D�Ȃ�тɁA�e������E����҃N���u�E�{�����e�B�A�c�́E�n�斯�����E�Z��Ћ������A�ɂ���č\���������₩�ȑg�D�ł��B �@���̎��X�̖h�ƁE�h�ЁE��ʈ��S�E�ی��E�����A���e�[�}�ɂ��Č��w��u�� ��DVD�Ϗ܁u�����P�O�Okm�̏Ռ��v�`�㕔���ȃV�[�g�x���g�p�̊댯�` �@ |

|

|

�������ی��l�b�g���[�N�A����̊J�� �@ �Q���P�X��(��)�@�s�����f���猩���Z��̌��N��� |

|

|

����ؒ��s�@�[�J�Z��Ћ������{ ���[�J�Z��Ћ��ł́A�����P�X�N�T���Ɂu�[�J���� |

��ؒ��s�@�͂������E�卪�ȂǂȂ�

|

| ���[�J�Z��Ћ��@��R���ؒ��s�����{ �@�@�@�P���R�P���i�y�j �� �[�J�����ӂꂠ���Z���^�[���ێ��E�p�����邽�߂̊���� |

��ؒ��s��]������

![��ؒ��s��]�������](image/yasaiichi2.gif) |

| �[�J�����ψ���� �[�J�Z��Ћ��Ƀv���^�u�Q�Q�D�T�s���� �@�[�J���E���ψ���i�T�E�U�N���P�O�l�j���A�S�Z�����ɌĂъ|���A�Q�N�Ԃ����ďW�߂��v���^�u�T�V�A�O�O�O���A�P���P�S�����Ă��������܂����B |

�����v���^�u22.5Kg�̔�

|

�@

�������P�X�N�x�̊�����

�@ �@���N�x�́A�[�J�����ӂꂠ���Z���^�[�ŁA

�@�@�@�Q�P��̊J�Â����܂����B

�@�@�@���ׂU�S�R�l�i���D�ݏĂ�����܂ށj��

�@�@�@�Q��������܂����B

�������ی��l�b�g���[�N�A����̊J��

�@�@

�@�@�X���P�X��(��)�@��z���h��

�@�@ ����̉Ό��`�F�b�N�͏[���ł����H

�@�@�@�@�ߏ��̌���荇������ł��I

�@�@�� �Q����

�@�@�@ ��z�x�@���E�n��ے��A�s�Ћ��A�G��

�@�@�@�@���A������A����҃N���u�A�Z��Ћ�

�@�@�@�@�����ȂǕ����W�҂Q�Q�l�B

�@�@�� �c�@��

�@�@�@�@���h���Ɩ���m���āA

�@�@�@�@�@�@ ���S���S�̏����w�ԁB

�@�@�@�@�@�@�@�@ �i��z���h���Łj

�@�@�� �������w �F

�@�@�@�����h�����ł́A�����̐H���≼�����Ȃ�

�@�@�@�@�����w���܂����B

�@�@�@�������̂��т͏��������Ő����܂��B

�@�@�@�@�������͂Ƃ��ɂ͎��������Ƃ��E�E

�@�@�@�������ꏊ�́A��l����I��N�̎O����

�@�@�@�@��͏��h���ŐQ���肷�邻���ł��I

�@�@�@�@�s���̈��S���S����邽�߂ɁA���邪��

�@�@�@�@���Ă����鏐���̐��������߂Ēm��

�@�@�@�@�܂����B

�@�@�@���i�ߎ��ł́A���h�w�߂̓삳��A

�@�@�@ �u���h�ً̋}�ʐM�w�߃V�X�e���v���A

�@�@�@�@�ً}�d�b�̎�M�A���h�ԥ�~�}�Ԃ̏o��

�@�@�@�@�Ȃǂ̊�����m��܂����B

�@�@�� �h�E�h�Њw�K

�@�@�@���{���w�̂��ƁA�\�h�ۉے��⍲�E�k��

�@�@�@�@�P�s����A�h�Υ�h�Ђɂ��Ă̘b

�@�@�@ �i�X���C�h�������j�A�Z��Ќx����

�@�@�@�@�ݒu�ꏊ�E�x���̑I����A�����K��

�@�@�@�@�̔��̔�Q�ɂ���Ȃ����ӂȂǂ���

�@�@�@�@�����B

�@�@�� ���@�z

�@�@�@ �Q���҂��玿�������L�Ӌ`�ȘA�����

�@�@�@ �����B���̐��ʂ�n��̖h�E�h�Ђɐ�

�@�@�@ �����Ă������Ƃ��K�v�ƁA�����ӎ��t��

�@�@�@ ���܂����B

�@�@�@�@�����ی��l�b�g���[�N�A����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �^�c�S���E�؎}���q

�@�P�P���P�W��(��)�@��z��c�n�W�

�@

�@�@����ʈ��S�̘b�E���]�ԋ���

���{�����e�B�A�̌��C�ƌ𗬉�̊J��

�@���P�P���Q���i���j�@�������C��

�@���P�P���P�W���i���j�𗬉�@���s�V���Ќ��w

�@���P�Q���Q�O���i�j�������C��

�@���@�R���Q�O���i�j���C��

�@�@

�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@

�@�@

![�����_���̊�]�̗L��](image/mimawari_.gif)

![�����^�]�����\](image/basokuhiyou.gif)