|

|

その時の張政たちの記録(邪馬台国までの道程) |

|

|

|

倭人は帯方郡の東南の大海の中に在り、山島に依って国邑とし、もとは百余国で、漢の頃から大陸への朝貢があり、記述の時点では30箇国が使者を通わせている。

|

倭人在帶方東南大海之中、依山㠀爲國邑。舊百餘國、漢時有朝見者。今使譯所通三十國。

|

|

帯方郡から倭国に至るには、水行で海岸を循って韓国を経て南へ、東へ、7000余里で〔倭の〕北岸の狗邪韓国(朝鮮半島の先端)に到着する。

|

從郡至倭、循海岸水行、歷韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里。

|

|

※ 狗邪韓国(くやかんこく)、金官国(駕洛国)

参考資料

2世紀から3世紀に至って半島東南部の諸国は共通の文化基盤をもっていたが、政治的には辰韓と弁韓に大きく分けられていた。当時弁韓地域の多くの小国の中で一番優勢な勢力は金海市付近の金官国(狗邪韓国、駕洛国)であった。任那の文化中心は金海・咸安を取り囲んだ慶尚南道海岸地帯であり、現在も貝塚や土坑墓などの遺跡が散在している。

|

|

始めて海を1000余里渡ると、対馬国に至る。大官は卑狗(ひこ)、副官は卑奴母離(ひなもり)。絶島で400余里四方の広さ。1000余戸が有る。山は険しく、道は獣道のようで、林は深く、良い田畑がなく、海産物で自活。船で南北岸の市へいく。

|

始度一海千餘里、至對馬國、其大官曰卑狗、副曰卑奴母離、所居絶㠀、方可四百餘里。土地山險、多深林、道路如禽鹿徑。有千餘戸。無良田、食海物自活、乗船南北市糴。

|

|

また南に瀚海と呼ばれる海を1000余里渡ると一大国に至る。官は対馬国と同じ。300余里四方。竹、木、草むら、林が多い。3000許(ばか)りの家が有る。田畑は有るが田を耕すが食糧には足りず、南北から市へいく。

※

現在の壱岐(一支国)か?

|

又南渡一海千餘里、名曰瀚海、至一大國。官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。方可三百里。多竹木叢林。有三千許家。差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。

|

|

|

|

また海を1000余里渡ると、末廬国に至る。4000余戸が有り、山海に沿って住む。草木が茂り、前を行く人が見えない。魚やアワビを捕るのを好み、皆が潜る。

※

魏の使者が対馬、壱岐を経由して、本土に最初に上陸する倭の地である。松浦(古くは「まつら、末羅」、長崎県松浦市)の音写とする説が有力。

|

又渡一海千餘里、至末廬國。有四千餘戸、濱山海居。草木茂盛、行不見前人。好捕魚鰒、水無深淺、皆沈没取之。

|

|

東南に陸行し、500里で伊都国に到着する。長官は爾支(にき)、副官は泄謨觚(せもこ)と柄渠觚(へくこ)。1000余戸が有る。世、王が居た。皆、女王国に属する。帯方郡の使者の往来では常に駐在する所。

※

福岡県糸島市、福岡市西区(旧怡土郡)付近に比定している研究者が多い。

|

東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、副曰泄謨觚・柄渠觚。有千餘戸。丗有王、皆統屬女王國。郡使往來常所駐。

|

|

東南に100里進むと奴国に至る。長官は兕馬觚(しまこ)、副官は卑奴母離(ひなもり)。2万余戸が有る。

※ 大和時代の儺県(なのあがた)、現在の福岡市付近に存在したと推定される。

|

東南至奴國百里。官曰兕馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。

|

|

東へ100里行くと、不弥国に至る。長官は多模(たも)、副官は卑奴母離(ひなもり)。1000余の家族が有る。

|

東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。有千餘家。

|

|

南へ水行20日で、投馬国に至る。長官は彌彌(みみ)、副官は彌彌那利(みみなり)である。推計5万戸余。

※

比定地は、邪馬台国九州説では日向国都萬(つま、都萬神社周辺、現西都市妻地区)説、薩摩国説、五島列島説、等がある。瀬戸内海航行説の場合、名称の類似から備後国の鞆とする説等があり、日本海航行説では出雲国や丹後国、但馬国等にあてる説がある。

|

南至投馬國、水行二十曰。官曰彌彌、副曰彌彌那利。可五萬餘戸。

|

|

南に水行10日と陸行1月で女王の都のある邪馬台国に至る。官に伊支馬(いきま)、弥馬升(みましょう)、弥馬獲支(みまかくき)、奴佳鞮(なかてい)があり、推計7万余戸。

※

比定地は、畿内説と九州説がある

|

南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸行一月。

官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳鞮。可七萬餘戸。

|

気温は

2度前後低下し海面も低下します。狩猟・漁労・採集が主体の生活環境に限界が見えてきます。

気温は

2度前後低下し海面も低下します。狩猟・漁労・採集が主体の生活環境に限界が見えてきます。

菜畑遺跡(なばたけいせき)は、現在日本最古の水稲耕作遺跡である。佐賀県唐津市の西南部、JR唐津駅から西に2キロメートルほどのところにあり、国の史跡に指定されている。

菜畑遺跡(なばたけいせき)は、現在日本最古の水稲耕作遺跡である。佐賀県唐津市の西南部、JR唐津駅から西に2キロメートルほどのところにあり、国の史跡に指定されている。

唐古・鍵遺跡(からこ・かぎいせき)は、奈良盆地中央部、標高約48メートル前後の沖積地、奈良県磯城郡田原本町大字唐古及び大字鍵に立地する弥生時代の環濠集落遺跡。

唐古・鍵遺跡(からこ・かぎいせき)は、奈良盆地中央部、標高約48メートル前後の沖積地、奈良県磯城郡田原本町大字唐古及び大字鍵に立地する弥生時代の環濠集落遺跡。 土井ヶ浜遺跡(どいがはまいせき)は、山口県下関市豊北町土井ヶ浜にある弥生時代前期から中期の墓地遺跡である。「戦士の墓」あるいは「英雄の墓」などと呼ばれる。

土井ヶ浜遺跡(どいがはまいせき)は、山口県下関市豊北町土井ヶ浜にある弥生時代前期から中期の墓地遺跡である。「戦士の墓」あるいは「英雄の墓」などと呼ばれる。 稲作の伝搬を通じての縄文系と弥生系の人々の交流

稲作の伝搬を通じての縄文系と弥生系の人々の交流

新方遺跡は、明石川と伊川の合流点に所在する弥生時代の集落跡です。この遺跡から発見された弥生時代初め頃の人骨は、顎が頑丈でがっしりした体格の縄文人的な骨格の特徴を持っており、抜歯などの縄文時代の風習も残されています。また、骨に突き刺さった石鏃が見られることから、弥生時代に始まった集落間での争い(戦争)による犠牲者とも考えられます。このことは、縄文時代から弥生時代に移行する上での歴史学的な価値と共に、人類学的な史料価値があります。

新方遺跡は、明石川と伊川の合流点に所在する弥生時代の集落跡です。この遺跡から発見された弥生時代初め頃の人骨は、顎が頑丈でがっしりした体格の縄文人的な骨格の特徴を持っており、抜歯などの縄文時代の風習も残されています。また、骨に突き刺さった石鏃が見られることから、弥生時代に始まった集落間での争い(戦争)による犠牲者とも考えられます。このことは、縄文時代から弥生時代に移行する上での歴史学的な価値と共に、人類学的な史料価値があります。

福岡市博多区諸岡、筑紫通りに面した標高23mの丘陵とその周辺に営まれた先土器時代、縄文時代晩期、弥生時代前期末~中期、中世後半の複合遺跡。

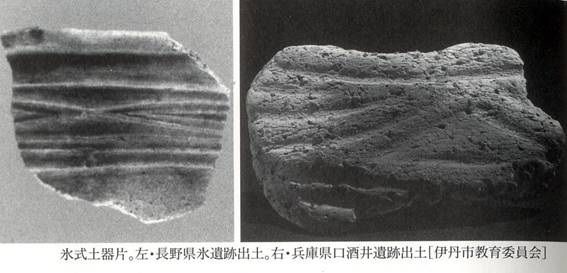

昭和47年からの発掘調査で、朝鮮系無文土器が出土する小竪穴や、貝輪や細形銅剣を副葬する甕棺墓など弥生時代の遺構・遺物が検出された。丘陵上には5基の円墳があり、八幡宮裏にその1基が現在も残る。また中世には地下式横穴墓が営まれていた。

朝鮮半島との具体的な交流を示す朝鮮系無文土器は、この遺跡の発見を嚆矢として研究が進み、西日本各地にその出土例を見るようになった。

福岡市博多区諸岡、筑紫通りに面した標高23mの丘陵とその周辺に営まれた先土器時代、縄文時代晩期、弥生時代前期末~中期、中世後半の複合遺跡。

昭和47年からの発掘調査で、朝鮮系無文土器が出土する小竪穴や、貝輪や細形銅剣を副葬する甕棺墓など弥生時代の遺構・遺物が検出された。丘陵上には5基の円墳があり、八幡宮裏にその1基が現在も残る。また中世には地下式横穴墓が営まれていた。

朝鮮半島との具体的な交流を示す朝鮮系無文土器は、この遺跡の発見を嚆矢として研究が進み、西日本各地にその出土例を見るようになった。

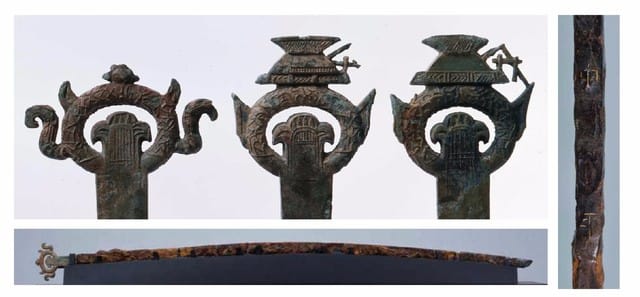

指定されている銅剣・銅矛は弥生前期に比定されるもので、唐津平野が大陸文化流入の門戸として日本における初期青銅器文化の成立に重要な位置を占めたことを示す遺物と言えます。ともに精巧な寿造技術、鋭い研ぎによる仕上げは初期の形態の特徴をもつもので、朝鮮半島からの舶載品(はくさいひん)である可能

指定されている銅剣・銅矛は弥生前期に比定されるもので、唐津平野が大陸文化流入の門戸として日本における初期青銅器文化の成立に重要な位置を占めたことを示す遺物と言えます。ともに精巧な寿造技術、鋭い研ぎによる仕上げは初期の形態の特徴をもつもので、朝鮮半島からの舶載品(はくさいひん)である可能 性が強いものです。

性が強いものです。 裟襷文というきわめて稀な文様構成をもつものである。銅鏡は、中国系の漢式鏡とは異なり、片寄った位置に二個の鼓形の鈕が並ぶ。鏡背には鏡縁・外区・内圏帯・内区から構成され、縁は断面蒲鉾形を呈し、全体は凹面を成している。鏡面が凹面を成すのは、この種の鏡の大きな特徴である。そして鏡背にはきわめて緻密な幾何学文が鋳出されている。繊細かつ幾何学美にあふれた鏡である。この種の鏡は、朝鮮半島から蒙古・中国東北地方を中心に数多く発見されているが、日本では、これまでに福岡・佐賀・長崎・山口・大阪・奈良・長野の10遺跡11面の出土例しかない。

裟襷文というきわめて稀な文様構成をもつものである。銅鏡は、中国系の漢式鏡とは異なり、片寄った位置に二個の鼓形の鈕が並ぶ。鏡背には鏡縁・外区・内圏帯・内区から構成され、縁は断面蒲鉾形を呈し、全体は凹面を成している。鏡面が凹面を成すのは、この種の鏡の大きな特徴である。そして鏡背にはきわめて緻密な幾何学文が鋳出されている。繊細かつ幾何学美にあふれた鏡である。この種の鏡は、朝鮮半島から蒙古・中国東北地方を中心に数多く発見されているが、日本では、これまでに福岡・佐賀・長崎・山口・大阪・奈良・長野の10遺跡11面の出土例しかない。 前漢(ぜんかん、紀元前206年

- 8年)は、中国の王朝である。秦滅亡後の楚漢戦争(項羽との争い)に勝利した劉邦によって建てられ、長安を都とした。

前漢(ぜんかん、紀元前206年

- 8年)は、中国の王朝である。秦滅亡後の楚漢戦争(項羽との争い)に勝利した劉邦によって建てられ、長安を都とした。 衛氏朝鮮(えいしちょうせん 紀元前195年? - 紀元前108年)は、その実在について論争のない朝鮮半島の最初の国家である。中国の燕に出自を持つ中国人亡命者である衛満が今の朝鮮半島北部に建国した。

衛氏朝鮮(えいしちょうせん 紀元前195年? - 紀元前108年)は、その実在について論争のない朝鮮半島の最初の国家である。中国の燕に出自を持つ中国人亡命者である衛満が今の朝鮮半島北部に建国した。 立岩遺跡は、遠賀川の上流、嘉穂盆地に位置した著名な遺跡である。昭和三十八年の第一次調査より三次調査で発見された弥生時代の甕棺関係の一括遺物である。甕棺内からは、計十面の前漢時代の鏡をはじめ、剣、戈、鏃、釶など豊富な鉄製品、銅矛が出土している。更に大量のガラス製や南海産のゴホウラ貝の装身具類などの発見もある。

立岩遺跡は、遠賀川の上流、嘉穂盆地に位置した著名な遺跡である。昭和三十八年の第一次調査より三次調査で発見された弥生時代の甕棺関係の一括遺物である。甕棺内からは、計十面の前漢時代の鏡をはじめ、剣、戈、鏃、釶など豊富な鉄製品、銅矛が出土している。更に大量のガラス製や南海産のゴホウラ貝の装身具類などの発見もある。

漢の衛氏朝鮮遠征(かんのえいしちょうせんえんせい)は、紀元前109年から紀元前108年まで、漢と衛氏朝鮮が戦った戦争。戦争は漢が勝利して、古朝鮮は終わりを告げる。戦争の起因は、衛氏朝鮮王の衛右渠が、朝鮮半島南部にある辰国が漢への往来や朝貢をすることを妨害したことである。漢の武帝が紀元前109年に軍隊を派遣して、最終的に古朝鮮を破壊する。古朝鮮は滅ぼされて、漢は遼東半島と朝鮮半島に漢四郡(楽浪郡・真番郡・臨屯郡・玄菟郡)を設置した。

漢の衛氏朝鮮遠征(かんのえいしちょうせんえんせい)は、紀元前109年から紀元前108年まで、漢と衛氏朝鮮が戦った戦争。戦争は漢が勝利して、古朝鮮は終わりを告げる。戦争の起因は、衛氏朝鮮王の衛右渠が、朝鮮半島南部にある辰国が漢への往来や朝貢をすることを妨害したことである。漢の武帝が紀元前109年に軍隊を派遣して、最終的に古朝鮮を破壊する。古朝鮮は滅ぼされて、漢は遼東半島と朝鮮半島に漢四郡(楽浪郡・真番郡・臨屯郡・玄菟郡)を設置した。 『漢書』(前漢書ともいう)の地理志に、「然東夷天性柔順、異於三方之外、故孔子悼道不行、設浮於海、欲居九夷、有以也夫。樂浪海中有倭人 分爲百餘國 以歳時來獻見云」

然して東夷の天性柔順、三方の外に異なる。故に孔子、道の行われざるを悼み、設(も)し海に浮かばば、九夷に居らんと欲す。以(ゆゑ)有るかな。との記載。

『漢書』(前漢書ともいう)の地理志に、「然東夷天性柔順、異於三方之外、故孔子悼道不行、設浮於海、欲居九夷、有以也夫。樂浪海中有倭人 分爲百餘國 以歳時來獻見云」

然して東夷の天性柔順、三方の外に異なる。故に孔子、道の行われざるを悼み、設(も)し海に浮かばば、九夷に居らんと欲す。以(ゆゑ)有るかな。との記載。 今から約2100年前(弥生時代中期)、北部九州の一帯では、かつてない激しい戦争がくりひろげられていた。むろん外国との戦争ではない。ムラとムラとが水をめぐって、あるいは農地をめぐって、あるいは盟主としての地位をめぐって争ったのだ。幾本もの矢を射込まれる者、短剣で刺される者、首を切り落とされる物・・・。歴史をふりかえってみると、こんな大事件は水稲耕作が始まる弥生時代までには見られなかったことだ。

今から約2100年前(弥生時代中期)、北部九州の一帯では、かつてない激しい戦争がくりひろげられていた。むろん外国との戦争ではない。ムラとムラとが水をめぐって、あるいは農地をめぐって、あるいは盟主としての地位をめぐって争ったのだ。幾本もの矢を射込まれる者、短剣で刺される者、首を切り落とされる物・・・。歴史をふりかえってみると、こんな大事件は水稲耕作が始まる弥生時代までには見られなかったことだ。

後漢(ごかん、中国語:

東漢、?音: D?nghan、25年 - 220年)は、中国の王朝。漢王朝の皇族劉秀(光武帝)が、王莽に滅ぼされた漢を再興して立てた。都は洛陽(当時は?陽と称した。ただし後漢最末期には長安・許昌へと遷都)。五代の後漢(こうかん)と区別するため、中国では東漢と言う(この場合、長安に都した前漢を西漢という)。

後漢(ごかん、中国語:

東漢、?音: D?nghan、25年 - 220年)は、中国の王朝。漢王朝の皇族劉秀(光武帝)が、王莽に滅ぼされた漢を再興して立てた。都は洛陽(当時は?陽と称した。ただし後漢最末期には長安・許昌へと遷都)。五代の後漢(こうかん)と区別するため、中国では東漢と言う(この場合、長安に都した前漢を西漢という)。

昭和六十二年十月三十一日(旧暦九月九日・重陽の節句)に二千年の沈黙を破って突如発表されて世に衝撃を与えたこの二鏡は、元伊勢の祀職たる海部氏が當主から次の當主へと八十二代二千年に亘って厳重に伝世され来ったものである。日本最古の伝世鏡たる二鏡の内、息津鏡は後漢時代で今から一九五〇年位前のものである。そしてこの神宝はその由緒が国宝海部氏勘注系図に記載されており、又當主の代替りごとに、口伝を以っても厳重に伝世されたものである。

昭和六十二年十月三十一日(旧暦九月九日・重陽の節句)に二千年の沈黙を破って突如発表されて世に衝撃を与えたこの二鏡は、元伊勢の祀職たる海部氏が當主から次の當主へと八十二代二千年に亘って厳重に伝世され来ったものである。日本最古の伝世鏡たる二鏡の内、息津鏡は後漢時代で今から一九五〇年位前のものである。そしてこの神宝はその由緒が国宝海部氏勘注系図に記載されており、又當主の代替りごとに、口伝を以っても厳重に伝世されたものである。 本件は、福岡県前原市に所在する史跡曽根遺跡群のうち、平原遺跡の一号墓にあたる方形周溝墓からの出土品一括である。

本件は、この主体部から出土した銅鏡、玉類などの副葬品で構成され、周溝、土坑などからの出土品を附【つけたり】とする。銅鏡は墓壙内の四隅から破砕された状態で検出された。方格規矩鏡が三二面分、内行花文鏡が七面分、四〓鏡が一面ある。棺内からは朱と玉類が大量に見つかり、鉄素環頭大刀も一点出土した。これらの副葬品のうち、銅鏡は合計四〇面という、一遺構からの発見では他を凌駕した数量である。

本件は、福岡県前原市に所在する史跡曽根遺跡群のうち、平原遺跡の一号墓にあたる方形周溝墓からの出土品一括である。

本件は、この主体部から出土した銅鏡、玉類などの副葬品で構成され、周溝、土坑などからの出土品を附【つけたり】とする。銅鏡は墓壙内の四隅から破砕された状態で検出された。方格規矩鏡が三二面分、内行花文鏡が七面分、四〓鏡が一面ある。棺内からは朱と玉類が大量に見つかり、鉄素環頭大刀も一点出土した。これらの副葬品のうち、銅鏡は合計四〇面という、一遺構からの発見では他を凌駕した数量である。

検見谷遺跡は佐賀平野の東部、背振山南麓に形成された洪積台地の西斜面に位置している。

検見谷遺跡は佐賀平野の東部、背振山南麓に形成された洪積台地の西斜面に位置している。 頸部から上を欠損した壺で、多少いびつであるが球形にちかい形態をなし、薄手につくられ、褐色に焼き上げている。破損しているところには羽状繩文を施文し、小さなボタン状の貼付けがある。 この土器は明治十七年(一八八四)三月二日有坂〓蔵氏により発見されたものである。その後、従来知られていた繩文式土器との相違が学界に認められ、発見地向ケ丘弥生町の地名にちなみ弥生式土器と命名された。そして弥生文化の研究は進められてきたが、その契機となったのは簡素な本土器であり、その学史的意義は大きい。

頸部から上を欠損した壺で、多少いびつであるが球形にちかい形態をなし、薄手につくられ、褐色に焼き上げている。破損しているところには羽状繩文を施文し、小さなボタン状の貼付けがある。 この土器は明治十七年(一八八四)三月二日有坂〓蔵氏により発見されたものである。その後、従来知られていた繩文式土器との相違が学界に認められ、発見地向ケ丘弥生町の地名にちなみ弥生式土器と命名された。そして弥生文化の研究は進められてきたが、その契機となったのは簡素な本土器であり、その学史的意義は大きい。

「中平」(西暦184-189)年銘のある金錯銘花形飾環頭大刀が天理市の東大寺山古墳(4世紀後半頃の築造)で出土。中平とは後漢の霊帝の年号で、184~189年を指す。

「中平」(西暦184-189)年銘のある金錯銘花形飾環頭大刀が天理市の東大寺山古墳(4世紀後半頃の築造)で出土。中平とは後漢の霊帝の年号で、184~189年を指す。

纒向遺跡(まきむくいせき、纏向遺跡)は、奈良県桜井市の三輪山の北西麓一帯にある、弥生時代末期から古墳時代前期にかけての集落遺跡。国の史跡に指定されている。

纒向遺跡(まきむくいせき、纏向遺跡)は、奈良県桜井市の三輪山の北西麓一帯にある、弥生時代末期から古墳時代前期にかけての集落遺跡。国の史跡に指定されている。 奈良県桜井市太田字石塚、纒向石塚古墳

96メートル、後円部は不整形円形で、前方部は三味線の撥状に開いている。葺石および埴輪は用いられていない。築造時期 3世紀初頭

奈良県桜井市太田字石塚、纒向石塚古墳

96メートル、後円部は不整形円形で、前方部は三味線の撥状に開いている。葺石および埴輪は用いられていない。築造時期 3世紀初頭 帯方郡(たいほうぐん)は、204年から313年の109年間、古代中国によって朝鮮半島の中西部に置かれた軍事・政治・経済の地方拠点(植民地との見方も存在する)。楽浪郡の南半を割いた数県(晋代では7県〈『晋書地理志』〉)と、東の濊、南の韓、南端の倭(半島南端)がこれに属す。後漢から魏、西晋の時代にかけ、郡の経営や羈縻支配を通じて韓・倭という東夷地域へ中国の文化や技術を持ち込んだほか、直轄となった魏朝以降には華北の中国文化の窓口としても重要な役割を果たした。郡の長が太守であり、その配下の官吏と軍団の在する郡役所が郡治である。

帯方郡(たいほうぐん)は、204年から313年の109年間、古代中国によって朝鮮半島の中西部に置かれた軍事・政治・経済の地方拠点(植民地との見方も存在する)。楽浪郡の南半を割いた数県(晋代では7県〈『晋書地理志』〉)と、東の濊、南の韓、南端の倭(半島南端)がこれに属す。後漢から魏、西晋の時代にかけ、郡の経営や羈縻支配を通じて韓・倭という東夷地域へ中国の文化や技術を持ち込んだほか、直轄となった魏朝以降には華北の中国文化の窓口としても重要な役割を果たした。郡の長が太守であり、その配下の官吏と軍団の在する郡役所が郡治である。

三国時代(さんごくじだい)は、中国の時代区分の一つ。広義では黄巾の乱の蜂起(184年)による漢朝の動揺から西晋による中国再統一(280年)までを指し、狭義では後漢滅亡(220年)から晋が天下を統一した280年までを指し、最狭義では三国が鼎立した222年から蜀漢が滅亡した263年までを指す。当項目では広義の三国時代について記載する。

三国時代(さんごくじだい)は、中国の時代区分の一つ。広義では黄巾の乱の蜂起(184年)による漢朝の動揺から西晋による中国再統一(280年)までを指し、狭義では後漢滅亡(220年)から晋が天下を統一した280年までを指し、最狭義では三国が鼎立した222年から蜀漢が滅亡した263年までを指す。当項目では広義の三国時代について記載する。 233年 五月

倭兵が新羅の東辺を攻めた。

233年 五月

倭兵が新羅の東辺を攻めた。

安満宮山古墳出土「青龍三年」銘鏡

(青龍:魏の年号)

安満宮山古墳出土「青龍三年」銘鏡

(青龍:魏の年号) 大田南5号墳出土(京都府京丹後市)

(青龍:魏の年号)

大田南5号墳出土(京都府京丹後市)

(青龍:魏の年号)

和泉黄金塚古墳出土「景初三年」銘鏡(重要文化財)

和泉黄金塚古墳出土「景初三年」銘鏡(重要文化財) 広峯十五号墳(京都府福知山市)は、福知山盆地のほぼ中央に、南側から張り出した狭小な丘陵上に所在した前方後円墳(全長四〇メートル)である。 盤龍鏡一面、棺内副室から出土した碧玉管玉二箇、鉄剣・鉄斧・鉄釶各一口及び棺外出土の鉄槍一口から構成される。

広峯十五号墳(京都府福知山市)は、福知山盆地のほぼ中央に、南側から張り出した狭小な丘陵上に所在した前方後円墳(全長四〇メートル)である。 盤龍鏡一面、棺内副室から出土した碧玉管玉二箇、鉄剣・鉄斧・鉄釶各一口及び棺外出土の鉄槍一口から構成される。 「赤烏七年」 平縁神鏡、安倉高塚古墳出土(兵庫県宝塚市)

「赤烏七年」 平縁神鏡、安倉高塚古墳出土(兵庫県宝塚市)