20180503 東京国立博物館

2018年度新指定国宝が展示されているとのことで訪れました

新国宝は5点でした

1)四季山水図_金剛寺 2)紺紙金字大宝積経_京都国立博物館

| 紙本著色日月四季山水図 六曲屏風 一双 (金剛寺) |  |

荒海を囲む山並みに四季の循環を表し,空には日月を配した室町時代のやまと 絵屏風。動感あふれる構成に大らかな加飾と鮮やかな色彩が共鳴して独特の迫力 びょうぶ を生み出している。我が国の絵画の特質が顕著な優品である。(室町時代) |

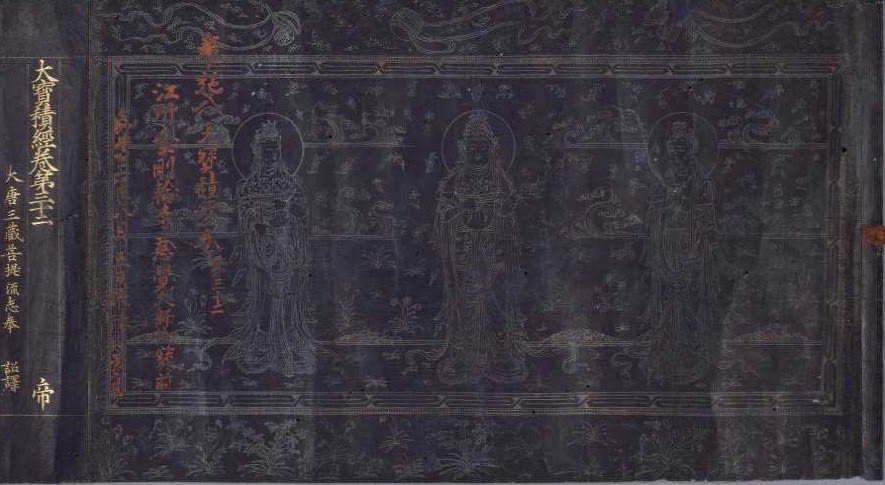

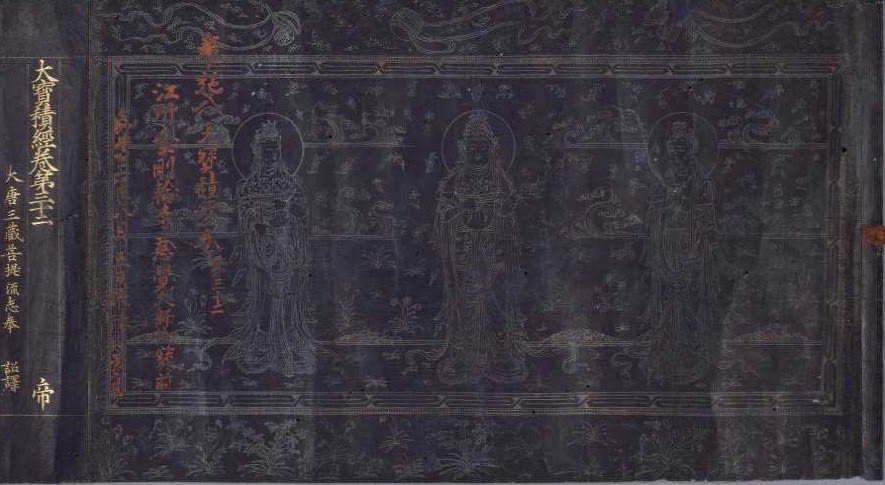

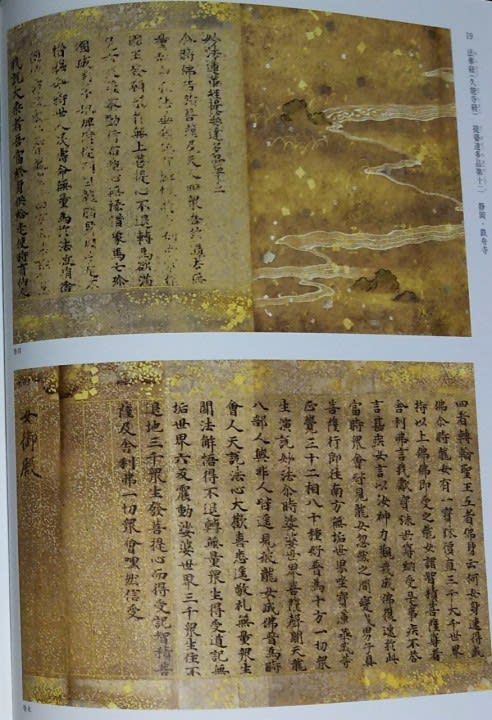

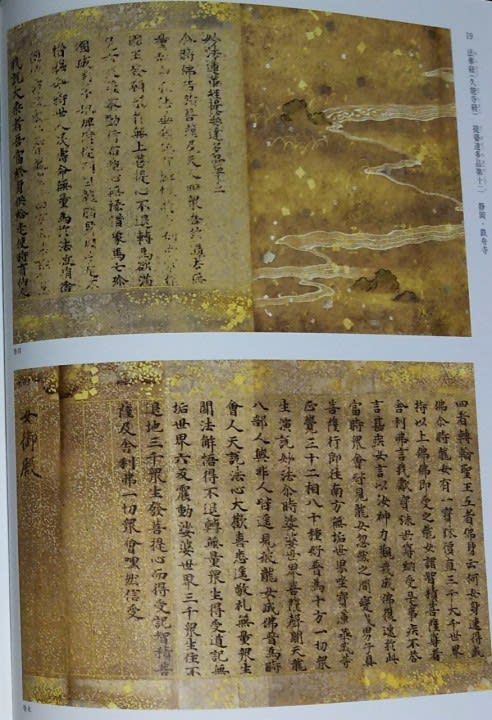

| 紺紙金字大宝積経巻第三十二(高麗国金字大蔵経) 一巻 |  |

世界で現存するうちで最古の高麗写 経で,藍染した紺色の紙に金字で写経する。高麗王妃であり,王母でもある千秋王太后が寵臣の金致陽とともに願主として作成させた大蔵経のうちの一巻。南北朝時代以前に日本へ伝来した。 (高麗時代) |

3)四天王_南円堂

| 木造四天王立像 |  |

長く興福寺の中金堂に安置されてきた四天王だが,本来は文治5年(1189)完成の南円堂の像として造られたものであることが判明している。先般東京国立博物館で開催された運慶展の終了後,この像は本来安置されていた南円堂に再び戻 ることとなった。それを一つの契機としてこのたび,南円堂の仏像の中で唯一国宝 となっていないこの像を国宝に指定する。(鎌倉時代) |

4)千手観音立像_蓮花王院、 5)菅浦文書_滋賀県 須賀神社

| 木造千手観音立像(蓮華王院本堂安置) 一千一体 |  |

三十三間堂の通称で知られる蓮華王院本堂に安置される千手観音の大群像。 れんげおういんほんどう 長寛2年(1164)創建時のものが124.のこり,残りは室町時代の補作1 ちょうかんく .を除きすべて鎌倉時代の再建時の製作である。王朝文化の華やかさと,壮大な 規模を伝える記念碑的作例であるこの群像を,45年に及ぶ保存修理が終了した のを契機として国宝に指定する。(平安時代・鎌倉時代) |

| 菅浦文書(千二百八十一通) 六十五冊、菅浦与大浦下庄堺絵図一幅 |  |

菅浦は,琵琶湖の北岸から突き出た岬にある村落で,中世から自らの掟を持つなど,村落の自治が発 達していた。堺絵図は,隣庄の大浦と境界を争った ことにより作成したもの。中世村落史研究上,我が 国で群を抜いて著名な史料群である。(鎌倉時代〜江 戸時代) |

常設展示コーナでも、いくつか国宝を拝見しました

木造薬師如来立像(元興寺)と普賢菩薩像(絵画と木像)

| 木造薬師如来立像(元興寺) |  |

平安初期一木造りの代表作で、像本体を一材から彫出し、金箔・彩色は施さず素地のままに仕上げる。面貌は剛健で体つきは横幅があり重厚である。彫り深く、襞数多く刻まれた翻波式衣文に特色がある。 |

| 普賢菩薩像 (東京国立博物館 絹本著色 1幅 平安時代) |  |

舞い落ちる花の下で白い象に乗る普賢菩薩を描いた、平安時代後期の仏画を代表する作品。普賢菩薩は、文殊菩薩とともに釈迦如来の脇に従う菩薩であるが、法華経を唱えて修行する者があれば、六本の牙をもった白象に乗って現れ、守護すると説かれている。数多い普賢菩薩像のなかでも屈指の名品であり、和様化した平安時代後期の仏画の典型である。 |

| 木造普賢菩薩騎象像(大倉文化財団蔵・大倉集古館保管) |  |

平安後期の作品。普賢菩薩は単独で祀られることは稀で、おそらくこの普賢菩薩も文殊菩薩とともに釈迦如来の脇にまつられていたんだろうと。文殊菩薩は獅子、普賢菩薩は象に乗り、文殊は智恵を、普賢は慈悲を表しているそう。本当に穏やかな、優しそうなお顔で、癒される。この像は日本の普賢菩薩の中でも屈指の名作なのだそうだ。 |

聖徳太子絵伝、平家納経_厳島神社

| 聖徳太子絵伝 秦致貞筆 (東京国立博物館 綾本著色 10面 延久1年(1069年)) |  |

聖徳太子絵伝は、奈良時代に始まった太子への信仰をもとに、太子の事績を描いたもの。この絵は、もと法隆寺東院の絵殿を飾っていた障子絵で、江戸時代、屏風に改装され、さらに近年10面のパネル装にされた。記録によって、延久1年(1069)2月から5月にかけて、摂津国(現在の大阪府)の絵師、秦致貞が描いたことがわかる。当初の綾地や彩色が残る部分は少ないが、上代の大画面説話画の形式を十分に伝えている。現存する聖徳太子絵伝では、本絵伝が最古で最大の遺品である。 |

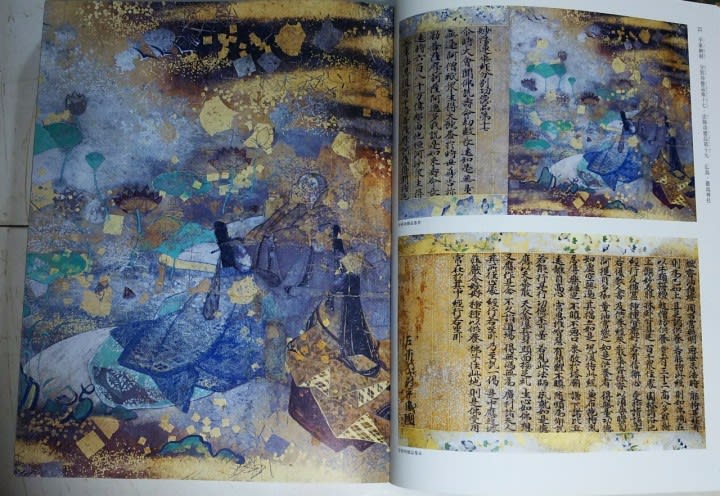

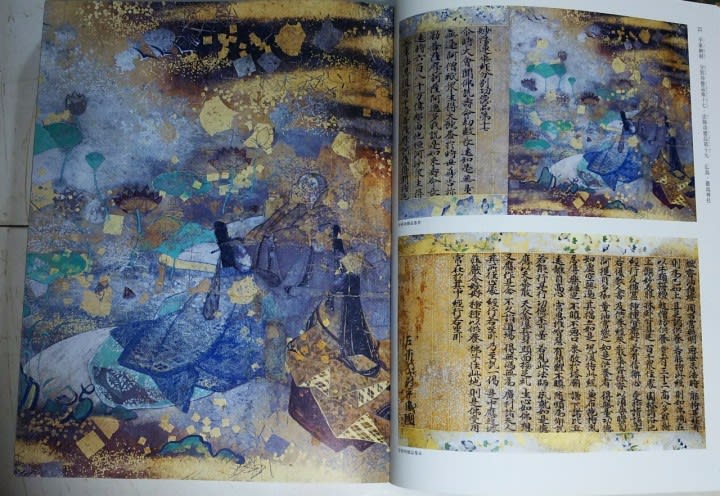

| 平家納経(法華経等33巻、金銀荘雲龍文銅製経箱、蔦蒔絵唐櫃)(厳島神社) |  |

平安時代後期の長寛2年(1164)9月,平清盛をはじめ,子息重盛,弟経盛・教盛・頼盛など平家一門の人々が一巻ずつ結縁(けちえん)書写して厳島神社に奉納した経典群。各巻とも金銀の優美な金具で飾られた表紙に,経の大意を描いた美しい見返し絵をつけ,料紙は表裏とも金銀の切りはくをまき,野毛あるいは,あし手を散らすなど意匠をこらしてある。また,水晶の軸に金銀の装飾金具をつけ,螺鈿(らでん)をするなど当時の工芸技法の粋をつくしている。平安時代(794〜1191)に流行した装飾経の最高峰をなすものであり,大和絵(やまとえ)の史料としても貴重である。 |

雪舟_破墨山水図、光琳_八橋蒔絵螺鈿硯箱

| 山水図(破墨山水図)(雪舟 筆、東京国立博物館 紙本墨画 1幅 1495年) | 雪舟の作品。画家自ら記した題があり、本図が1495年雪舟76歳の時に弟子の宋淵に与えたものという。題中に「破墨」の語があり、古来「破墨山水」の名で著名である。画上に月翁周鏡ら6僧の賛がある。 | |

| 八橋蒔絵螺鈿硯箱 尾形光琳作(東京国立博物館) |  |

本阿弥光悦の様式を継ぎながら独自の作風を確立した琳派の中心的芸術家、尾形光琳(1658-1716)の硯箱である。 |

長谷川等伯_松林図屏風、千代姫婚礼調度

| 松林図 長谷川等伯筆 (東京国立博物館 紙本墨画 六曲一双 桃山時代) |  |

桃山時代絵画を代表する一作。狩野永徳と併称される長谷川等伯の筆。水墨の濃淡のみを用い、荒々しい筆致によって一気呵成に仕上げたような画面からは、霧に包まれた松林の雰囲気が見事に表現され尽くしている。わが国水墨画を代表する遺品のひとつである |

| 婚礼調度類 一括(徳川光友夫人千代姫所用)(徳川黎明会蔵・徳川美術館保管) |  |

寛永十六年(一六三九)九月二十一日、三代将軍徳川家光の長女千代姫が、二歳六か月の年齢で尾張徳川家二代藩主である光友に嫁いだ際に携えた婚礼調度類の一群である。 |

洛中洛外図屏風、法華経(久能寺経)19巻(鉄舟寺)

| 紙本金地著色洛中風俗図(舟木本) |  |

本作は京都市中から下京あたりの景観を描いた六曲一双から成る屏風で、特に人物を生き生きと表現している点が特徴です。近年、洛中洛外図や岩佐又兵衛に関する研究が進展し、文化史的、美術史的重要性が再認識され、国宝に指定される運びとなりました |

| 法華経(久能寺経)19巻(鉄舟寺) |  |

現存最古の一品経(法華経二十八品を一巻毎に書写したもの)。現在は東京国立博物館に寄託。永治2年(1142年)待賢門院の出家に際して、鳥羽法皇や美福門院をはじめ、近臣や女房らが加わった、逆修供養のために結縁書写された。 |

興福寺金堂鎮壇具、鋳銅刻画蔵王権現像

| 興福寺金堂鎮壇具 (東京国立博物館 奈良時代) |  |

明治7年(1874)、興福寺中金堂の基壇から出土したもので、興福寺建立のさいに地の神を鎮めるために埋められた。総点数は30数種、1400点あまりに及ぶ。奈良時代以前の寺院の鎮壇具は、川原寺塔、東大寺金堂(大仏殿)下などから発見されているが、これほど多彩で大量の例はない。発見されたものには、金銅や銀の鋺、盤、匙、鏡などの器物、金塊、砂金や延べ金など金属素材、それに水晶や琥珀、瑪瑙などの貴石類があった。 |

| 鋳銅刻画蔵王権現像(東京・總持寺) |  |

多数の眷族を従える蔵王権現を三葉光背形の分厚な鋳銅板に線彫で描いた物。蔵王権現の御正体の遺品のうちでは特大であり、また長保3年(1001)は年代的にも最も古い。もとは奈良県吉野群の金峯山から発掘されたものであるが、明治38年に当寺に寄進された。 |

人物画像鏡、肥後江田船山古墳出土品

| 人物画象鏡 (隅田八幡神社 古墳時代)東京国立博物館寄託 |  |

隅田八幡神社は、神功皇后が外征後に紀伊衣奈浦から大和に帰還の途中に暫く滞在、その後、欽明天皇の詔により859年に建立されたとされている。のちに石清水八幡宮の社領となり、当神社を「隅田の別宮」と称され、隅田一族の居城であったとも伝えられる。人物画像鏡はその銘文から4〜5世紀の作いわれている。考古学上貴重なものとして国宝に指定されている。 |

| 肥後江田船山古墳出土品 (東京国立博物館 古墳時代) |  |

史跡指定の熊本県玉名郡菊水町の江田船山古墳から出土した遺品で、種類が豊富なうえに製作がすぐれ、かつ鉄製品に至るまで保存状態がよい。一括遺物のうち特に注目されるのは「書者張安也」とある七十余字の銀象嵌【ぞうがん】の銘文をもつ大刀で、また、耳飾、冠帽類、飾履などの装身具は古新羅の遺跡から出土したものと同種類であり、銅鏡六面のうち舶載品とみられるものとともに、五世紀ごろのわが国と大陸との交渉を物語る遺品として大きな意義をもつ。 |

伯耆一宮経塚出土品、奈良県東大寺山古墳出土品

| 伯耆一宮経塚出土品 (倭文神社 1103年) | 大正4年(1915)、伯耆一宮経塚から銅経筒、金銅仏、銅鏡、檜扇、短刀、刀子、玉類、銅銭、漆器などが出土した。このうち、経筒の筒身の全面に、15行236文字にわたり願文が刻まれており、康和5年(1103)の銘がある。金銅観音菩薩立像(全高21.5cm)も優品である。これらから、経塚がこの時期極楽往生、現世利益の祈願を目的としていたことがよくうかがわれ、平安後期の埋納供養を考察する上で貴重である。 | |

| 奈良県東大寺山古墳出土品 一括 |  |

本件は,奈良県天理市の前方後円墳から出土した一括である。特筆すべきは 「中平」年銘のある金錯銘花形飾環頭大刀で,古墳時代における金石文の最古かつ代表的遺品として知られる。また,他に例のない花形飾環頭大刀,家形飾環頭大刀をはじめ,鍬形石や車輪石,銅鏃など多種多量の副葬品があり,古墳時代前期後半を代表する資料群としても貴重です。 近年これらの再調査および保存修理が行われるとともに,発掘調査から約半世紀を経て総括報告書が刊行され,本件を主題とした展覧会も開催されるなど再評価が進んでおり,このたび国宝に指定する。 (古墳時代) |

文祢麻呂墓出土品、秋草文壺(慶応大学)、太刀 銘助真、短刀 無銘貞宗(名物寺沢貞宗)_文化庁

| 肥後江田船山古墳出土品 (東京国立博物館 古墳時代) |  |

史跡指定の熊本県玉名郡菊水町の江田船山古墳から出土した遺品で、種類が豊富なうえに製作がすぐれ、かつ鉄製品に至るまで保存状態がよい。一括遺物のうち特に注目されるのは「書者張安也」とある七十余字の銀象嵌【ぞうがん】の銘文をもつ大刀で、また、耳飾、冠帽類、飾履などの装身具は古新羅の遺跡から出土したものと同種類であり、銅鏡六面のうち舶載品とみられるものとともに、五世紀ごろのわが国と大陸との交渉を物語る遺品として大きな意義をもつ。 |

| 秋草文壺(慶應義塾) |  |

「秋草文壺」は昭和17年4月、日吉の近郊、川崎市南加瀬の白山古墳の後円部下方から出土した。この壺を特徴づけているのは頚と胴とに刻まれている文様であって、ススキやウリ、柳などの植物と、トンボや規矩文をへら描きによって、力強く流麗にえがいてあり、これがこの壺を秋草文の壺とよぶ由縁となっている。 |

| 太刀 銘助真(東京国立博物館) | この太刀の姿は身幅が広く勇壮で、丁字刃(ちょうじば)の華やかな刃文が見事である。日光東照宮に伝わる徳川家康所持の太刀とともに、助真の代表作である。紀州徳川家に伝来した。 | |

| 短刀 無銘貞宗(名物寺沢貞宗)(文化庁) | 相州貞宗の作風を代表する作で、地刃ともに健全である。『享保名物帳』に所載されており、肥前唐津城主寺沢志摩守広高の所持で、その後、豊臣秀吉、織田有楽斎長益、徳川秀忠へと伝わり、秀忠の遺物として紀州徳川頼宣に送られて以後、同家に伝来した。 |

宮地嶽神社境内出土骨蔵器、海賦蒔絵袈裟箱

| 筑前国宮地嶽神社境内出土骨蔵器 (宮地嶽神社 奈良時代) |  |

昭和13年2月、社殿裏山の奥の院(横穴式石室の円墳、通称大塚)の北東凡そ40m、地表下凡そ80?のところから発見された。出土時、瑠璃(るり)(ガラス)壺を納めた銅壺は陶質容器の破片に埋まった状態、つまり三重の入れ子のかたちであった由である。 奈良時代の火葬墓遺品で、このようなガラス製骨蔵器は、ほかに文弥麻呂(ふみのねまろ)墓出土品(707年の墓誌(ぼし)を伴う、国宝)があるくらいで、貴重この上もない。 被蓋造り(かぶせぶたづくり)の瑠璃壺(蓋共高11?)は緑色鉛ガラス製、成形は吹きガラスの技法によると思われる。底裏はやや中凹み。表面は風化して真珠色であるが、一部剥離して緑色を呈す。火葬骨の直接の容器である。被蓋造りの銅壺(蓋共高20?)は胴の張り、蓋の程よい甲盛(こうもり)そしてその縁近くでの軽妙な反りに作者の手ぎわが窺われる。内底に瑠璃壺の剥離片や布片が付着する。大小2口の陶質鉢は、先年、破片を接合して原形に復した。小さい方(口径27.8?)に銅壺を納め、大きい方(口径31?)を蓋にしたものであるが、この時代の器としては異種の趣が深く、検討を要する。九州国立博物館に委託 |

| 海賦蒔絵袈裟箱(教王護国寺) | 空海将来と伝える犍陀穀糸袈裟を納めていた箱で、『養和二年後七日御修法記』に「蒔絵文海賦箱一合 同付封納 軋陀穀子袈裟一帖」の記載があり、養和二年(1182)には犍陀穀糸袈裟を納めていたことが分かる。黒漆地に金粉を淡く蒔き、波は銀で、飛鳥や魚は金の研出蒔絵で表している。平安時代の蒔絵を知る上で重要な遺品である。 |

金銀鍍透彫華籠、法華経(浅草寺)

| 金銀鍍透彫華籠 16枚(滋賀・神照寺) |  |

華籠は法会の際に散華を盛る器で、竹や乾漆製のものもある。本華籠は、銅の円板を皿形に打って、その全面に宝相華唐草文を地透かしにし、鍍金、鍍銀を施したものである。自在に鏨を駆使して優婉な趣を発揮しており、彫金工芸の遺品の中でも屈指の優品といえる。 |

| 法華経(開結共)10巻(浅草寺) |  |

小振りながら端正で穏やかな和様の書風で執筆された写経の本文と見返し絵の技法などから、平安時代十一世紀初頭の遺品と推定される。紫檀地に蝶と小鳥の文様を螺銅で装飾した丸軸、表紙に付けられた緑・白・茶・淡紅に染めた糸を織りまぜた平打紐も制作当初の姿を留めており、『法華経』に開結を具備した一巻経が、完全に伝存する装飾経の遺品として貴重である。浅草寺の所蔵に因んで、浅草寺経の名で呼ばれる |

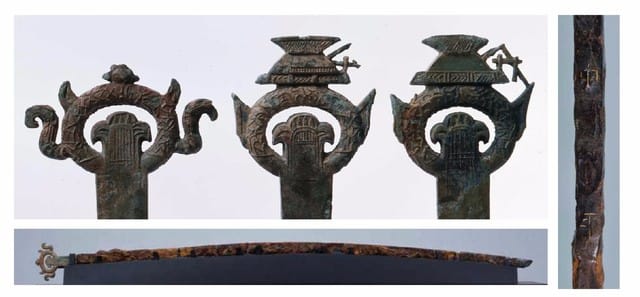

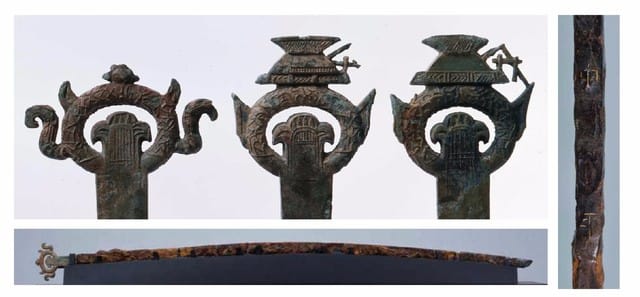

太刀 銘吉房

| 太刀 銘吉房(東京国立博物館) | 福岡一文字吉房の作で、身幅が広く、鋒が猪首となる極めて豪壮な太刀である。刃文は吉房の作中最も華麗で、刃中の変化もすばらしい。 |