20080308 大山祇神社

しまなみ海道 大三島に鎮座する 大山祇神社 です。大三島は、日本で一番国宝が多いところとか、確かに源義経の鎧には感激です

大山祇神社の国宝一覧

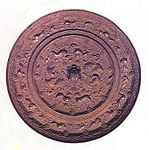

| 禽獣葡萄鏡(大山祇神社) |  |

鋳上がりもよく、整然と連続した葡萄唐草と、軽快な動きを見せる鳥獣とがよく調和し、全体に端麗な印象を与えている。香取神宮のものと共に伝存する海獣葡萄鏡の代表作である。 | ウィキペディア |

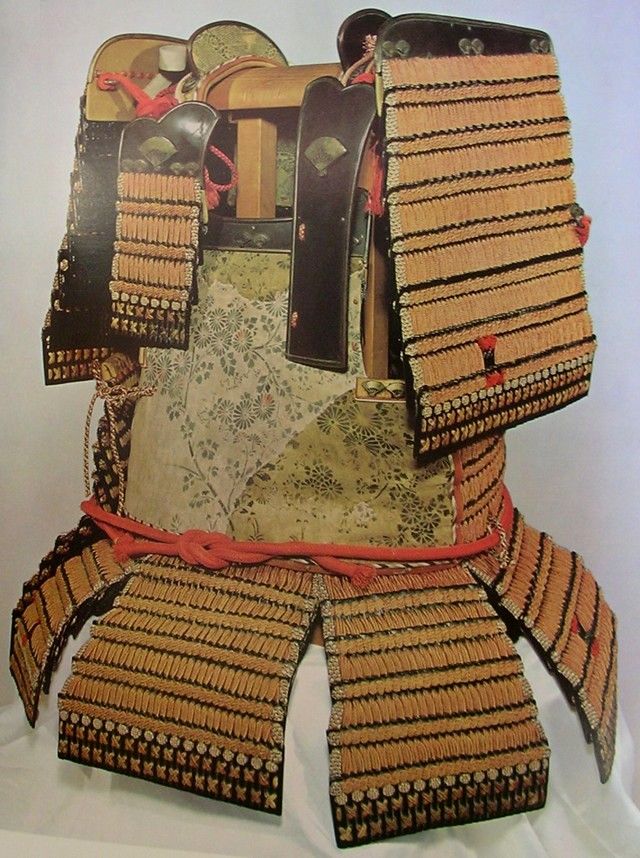

| 沢瀉威鎧(兜、大袖付)(大山祇神社) 澤瀉 |  |

幅の狭い三手組糸をもって縦取りに威した手法は、古墳出土の挂甲残闕、正倉院伝来の挂甲残闕にも共通点があるが、平安時代の遺品としては、法隆寺伝来の澤潟威鎧雛形と本鎧があるだけで、現存鎧中最古のものである。当社では延喜の鎧と伝えているが、天慶の乱以後、前九年の役の間に作られたものと推定されている。 | 愛媛県 |

| 赤絲威鎧(大袖付)(大山祇神社) |  |

本鎧は兜を欠くが、大袖、栴檀・鳩尾板を具え、障子板および逆板、弦走があり、鎧の制を具備している。一方で、胴は一続きで、右脇に前後の引き合わせがあり、草摺が七間に分かれているのは胴丸の形状であり、鎧と胴丸の特色を兼備した特殊な形状である。 この種の鎧は、平治合戦絵巻や後三年合戦絵巻などに見られるものであるが、遺品としては本一領のみである。 |

愛媛県 |

| 紫綾威鎧(大袖付)(大山祇神社) | (2)(3).jpg) |

綾威鎧の類品は、厳島神社の浅黄綾威鎧、当社の萌黄綾褄取威鎧と本鎧が知られているに過ぎず、稀少の遺品である。就中この鎧は最も古く、染韋の意匠や文金物、小札、金具大廻の形状などから鎌倉初期と考えられる。兜はなく、部分的に後補があるが、総体によく原形を残し、豪壮華麗な趣がうかがえる。 | 愛媛県 |

| 紺絲威鎧(兜、大袖付)(大山祇神社) |  |

一部に補修があるが、総体に原形を止め、平安時代末期鎧の特色がうかがえる。現存する同様式の鎧遺品は数少なく、また本鎧では麻糸威しであることが注目される。社伝では、源頼朝の武将河野通信奉納と伝える。 | 愛媛県 |

| 大太刀 銘貞治五年丙午千手院長吉(大山祇神社) | 南北朝時代に流行した野太刀と呼ばれる大太刀の代表作。これほど長大な太刀を破綻無く、かつ地刃健全に造り上げた技術は見事である。後村上天皇が当社に奉納したものと伝えている。 | 個人ブログ | |

| 大太刀 無銘伝豊後友行(大山祇神社) | 伝大森彦七(楠木正成を討った武将)奉納。刃長180cm、反り5.4cm | 愛媛県 | |

| 牡丹唐草文兵庫鎖太刀拵(大山祇神社) | 伝護良親王奉納。鎌倉時代。 | 愛媛県 |