67番 大興寺です

第68番 神恵院です。69番観音寺と同じ境内にあります

第69番 観音寺です

69番観音寺のある観音寺山の頂上から銭形の砂絵が展望できます。縦122メートル、横90メートル、周囲345メートルの楕円形ですが、山頂の展望台からみると真円に見え、夜にはライトアップされるそうです。丸亀藩藩主の領内巡視の折、土地の人々が歓迎の気持ちを現わすため、急遽作りあげて藩主に捧げた、と伝え説明されていますが、諸説あるそうです

第70番 本山寺です。本堂が国宝、ニ王門が重文という古いお寺で、立派な五重塔までありましたが、あいにく修理中で覆屋しか見えませんでした

本堂は国宝です 「本山寺本堂 」

山門と修理中の五重塔、山門は重要文化財

第71番 弥谷寺です。本堂まで540段の石段です。昨日の横峰寺でのハードワークの翌日ですので大変でした

奥の院の朱印も頂きました

第72番 曼荼羅寺です

第73番 出釈迦寺です。72番曼荼羅寺から数百米くらいの距離でしたので車は曼荼羅寺に置いて歩いて出釈迦寺まで向かいました。弘法大師幼少期にゆかりのお寺です

第74番 甲山寺です

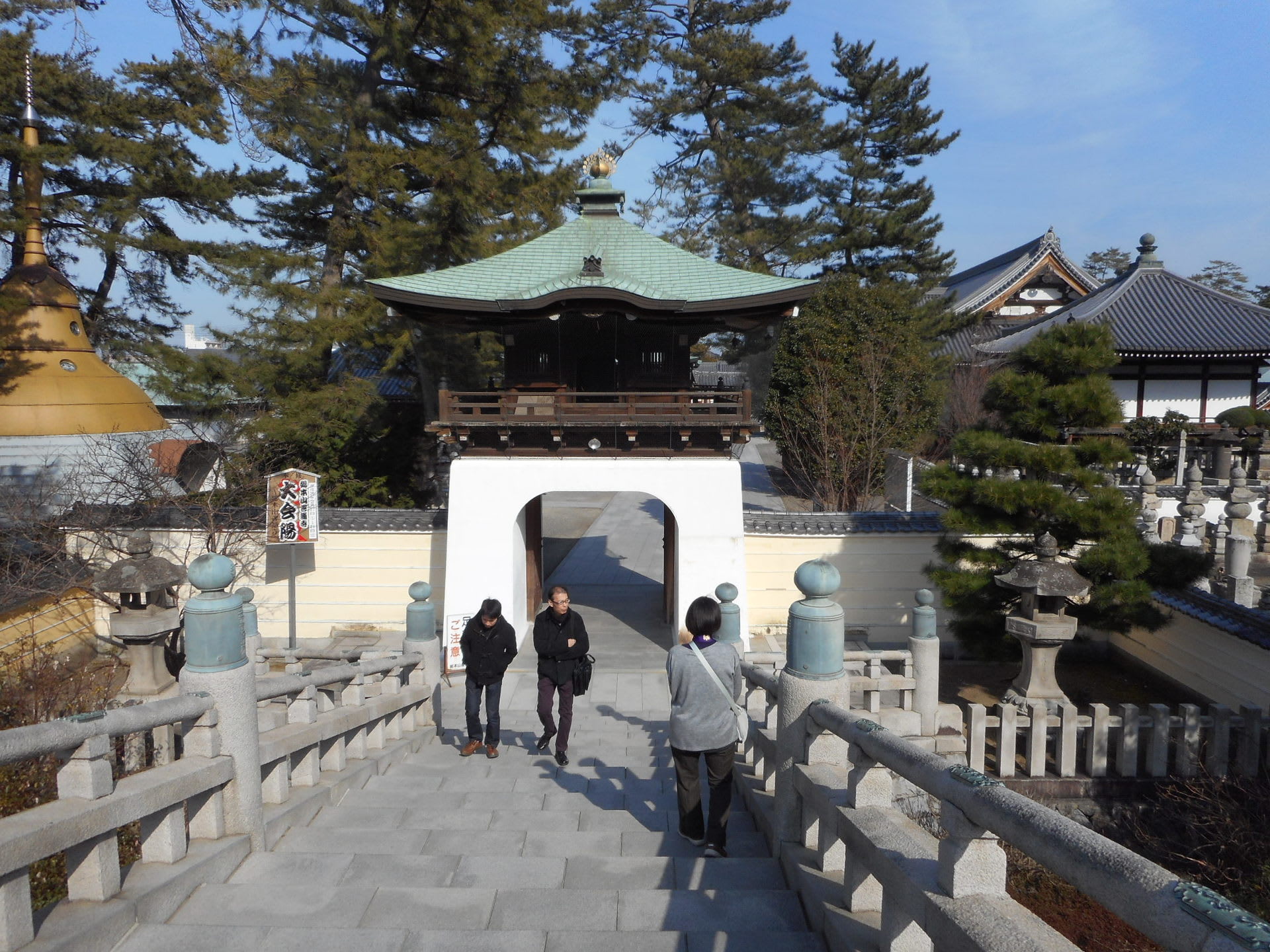

第75番 善通寺です。広い境内です。錫杖とか経本で国宝に指定されている宝物館もあり拝観しました。久し振りの戒壇巡り(真っ暗闇)も経験しました

本堂と大師堂

善通寺の国宝

| 善通寺 | 金銅錫杖頭(善通寺) |  |

金銅製で輪の中に二組の阿弥陀三尊と四天王を背中合せに鋳出し、製作は精緻で優れている。中国の唐の作で、古く日本に伝来し、錫杖のみならずわが国の金工技術にも影響を及ぼしたものとして意義深い。極めて類品の少ないもので、錫杖の代表作である。弘法大師将来の寺伝がある。 | 善通寺 | |

| 善通寺 | 一字一仏法華経序品(善通寺) |  |

全長21.2mの巻物に、法華経序品の1字ずつを弘法大師が書き、その行間に菩薩を1体ずつ弘法大師の母・玉依御前(たまよりごぜん)が描いたといわれています。 | 善通寺 |