�������x�݂�������ňꏏ�Ɏ����@�����܂ʼn����n�C�L���O�B���a�ŋ~���ω����q�ςł���Ƃ������Ƃ� ���ꂪ�ړI�ł��B10���ɏo�ċA���17���A���p���p���ł�

�ؑ��ω���F�����i�~���ω��A���a���u�j�i�@�����j

���@���������w�A�����ɂ� ����͏C�����ł������A���E��Y�̌����A���\�����Ă��炢�܂���

����u�@�������� �v

�@�����̍���

| �@���� | �@�������� |  |

���̖�͕��ʐ��@���w�������x�̕���̈�Ƃقڈ�v���A�����̋K�͂P����Ǝv���邪�A�������r��`���̓����Ɣ�ׂ�ƁA�����͓��ꉮ���Ƃ��A�S�̂ɓV���A�g�����ɂ��₩�ȏo�g�ŁA�����ɉԕI��p����ȂǁA�͂Ȃ₩���������������I���F���悭�������z�ŁA�����I�ו������ʓI�ɗp�����A��������̈�\�̂Ȃ��ł͓��ɏG��̈�ɂ������� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������� |  |

�@�����̓�������Ɛ��ʂɂ݂����d�傪����ŁA���E�ɂ͉��L���A�Ȃ�A���L���ɂ͉E�ɋ����A���Ɍd�������т���B�����͂�������ؑ��Ƃ��Ă͐��E�ŌÂ̌����������ł���A�@�������@�����Ȃ�ł͂̌i�ς�悷��B �@����͏��d�E��d�Ƃ��A���ʂ��l�ԁA���ʂ��O�Ԃɕ�������ȕ��ʂ����B�����ē�����̂��钌�A�_�l�_�I�ɂ���č\�������g���A�����̙����̑g�q�A�l���`�����ȂǁA���z�̓����Ƃ������̂ɂ��\�����͋����A�������B | �@�����̍��z | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������� |  |

�V�q�X�N�i670�j�̉Ќ�Ɍ������ꂽ�@�������@�����̒��S�����ŁA����E���L�Ɉ͂܂ꂽ�Ȃ��ɁA���ɓ�ʂ�������A���Ɍd��������Ō��B�����́A��d��d��Ɍ����A�ӂ���݂̂���ے���g���ɗp����_�l�_�I�A�l���`����������̍����ȂǓƓ��̌��z�l�������B�����͓y�z�̕��d���\���A�{���߉ގO�����ȉ������u����B���E�ŌÂ̖ؑ��������ŁA�S�̂̋ύt������߂Ă悢�����z�ł���B | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�����d�� |  |

�d���͈��肵���������O�ς����ŌÂ̖ؑ����ŁA�����ɂЂ��Â��Ď����I���Ɍ������ꂽ���̂Ǝv����B��d��d��Ɍ����A�g���͋������l�̉_�l�_�I�A�����������l�̈ꌬ�p���ŁA�Ɠ��̗l�������B�S���͒n���ɐS�b�𐘂��Č@�����Ƃ��A���d�̎l�V�����݂���őY���̐{��R���\���A�V��ɂ͘@�ԕ����悭�B��d�ȏ�͒��Ղ̏�ɒZ���ے��𗧂āA�����Ϗグ�A�d�͒��Ԃ��ԂƂ���B�����ȂǂƂƂ��ɔl����F�Z���`������̂ƍl�����A�������ꂽ�ӏ��ɂȂ閼���ł��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������L 2�� �����L |  |

�@��������̗��[���N�_�Ƃ�����L�́A�����E�d�����͂݁A�o���E���O���܂߂�u���܂ŒB����B���̂������������͋����E�d���w��̋��ܓ_�܂łŁA���Ƃ͂����œ����ɘA������Ėk�ʂ�����Ă����B����̂悤�Ɋg�����ꂽ�͕̂������㒆���Ƃ݂��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������L 2�� �����L |  |

�@��������̗��[���N�_�Ƃ�����L�́A�����E�d�����͂݁A�o���E���O���܂߂�u���܂ŒB����B���̂������������͋����E�d���w��̋��ܓ_�܂łŁA���Ƃ͂����œ����ɘA������Ėk�ʂ�����Ă����B����̂悤�Ɋg�����ꂽ�͕̂������㒆���Ƃ݂��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�����o�� |  |

�@�����̐����L���d���w��ŋ��܂��A��u���Ɍ��������̒��Ԓn�_�Ɉʒu����B�V���l������Ƃ��邱�Ƃ���ޗǎ���̌��z�Ƃ݂��A��������O���̌����̂Ȃ��ł͍ł��Â���\�ł���B��K��������K��Ⴍ����㉺�̃o�����X���悭�A�ȑf�Ȑ؍ȑ��̉����ƁA��K�������ɂ܂�鉏�E�������S�̂��Ђ����߂��ڂ��ɂȂ��Ă���B�����I�Ɍ��̍ނ��܂��邪�A�ޗǎ���̘O�����z���l���邤���ł͂��������̂Ȃ����ł��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������O |  |

��u���̑O�����e�ɁA�o���Ƒ����Č��B�ޗǎ���n���̏��O�͉����O�N(����)�ɍu���ƂƂ��ɏĎ����A�������͏\���I����育��ɍČ����ꂽ�B�Č��ɂ������Ă͋��K�͂P���A����܂ʼn�L�O�ɂ����ēƗ����Ă������A�k��L����u���܂ʼn��������̂ŁA���O�E�o���Ƃ��ɉ�L�̒��ԂɌ����ƂɂȂ����B���O�͕�������̘O���̗B��̈�\�ł���A�o���Ɠ��`���Ȃ�����A���y�����Ɍ����Ď��コ�������Ă��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@������u�� |  |

�����A���̒�������ɗ���Č��匚�z�ŁA���������͂邩�ɑ傫���B���ݗ��e�ɉ�L�������Ă��邪�A���Ƃ͖k��L�͋����E�����͂�œ���ŕ����A�n�����̗��e�ɂ͓������̖k�m�[�����Ă��Ă��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�����j���� |  |

���ʂ͌��s��ԁA���ԎO�Ԃ���O�Ԃ��O��ɕ����A��k�����q�ɂ��Ē������͐������Ƃ���B�����͑����ɓ�d����g�݁A���œ��������A���ω������Ƃ���B�o�q�Ƃ��Č��������͓��厛���q�@��ɂƂ��̍j�����̓����A�j�����̂悤�ɒ����𐁔����Ƃ��āA�����������Ɍ������Ĕ����J���`�������{���̑o�q�̎p�ł���A���̗B��̎����ł��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�����H���y�эדa�H�� |  |

�H���́A�@��s���邳���A���̋V���̈ꕔ�Ƃ��đ����̑m������H�����ł���B���H���́w�������x���̐����̈������̏��߂�������]�p�������̂Ƃ݂��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@��������@ |  |

����@�͐������q���܂镧���Ƃ��Č��Ă�ꂽ���A���̕��ʌ`����O�ς́A�Q�a���̑Ή���f�i��������̂�����A�����̏Z���m�邤���ł��M�d�Ȍ��z�ł��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@��������� |  |

�@�������@�����̓��ʒz�n�ɊJ����ŁA���������ɓ��ɐi�ނƁA���a�𒆐S�Ƃ��铌�@�����ɒB����B���a��N�ɍs��ꂽ��̏C���̂����A���ނ��瑽���̔ԕt�n������������A����ł݂�Ƃ��Ƃ��Ƃ͂����炭��ʂ��Ă�����ŁA�������㖖���댻�ݒn�Ɉڒz���ꂽ���Ƃ����ꂽ���Ƃ��킩���� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������@���a |  |

�������q��Ǖ炵�đn�����ꂽ�@�������@�̒��S�����ŁA�����ȋ~���ω���{���Ƃ��A���킹�ē��@�̑n���ƍċ��Ƃɐs�͂����s�M�E���F�̑������u����B���̒n�͑��q�̏Z���ł����������{�̐Ւn�Ɠ`�����Ă������A���a��N�ȍ~�̏C���H���ɂƂ��Ȃ����@�����ŁA�����̌@�����������������A���̂��Ƃ��m�F���ꂽ | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�����O�o�@�y�ѐ����i1���j |  |

�O�o�@�͐Q�a���̑Ή����v�킹��Z������ł���A�����͓�Ԉ�[���̑m�V�̊O�ς��悭�`����B�@�鎛���@�����̐��ɂ��āA���̐���@�y�ѓ����ƂƂ��ɏ�㎛�@�O�ʑm�[�̘݂��̂��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������� |  |

�����͉����������ɂЂ��Â��Ă̌����ƍl�����邪�A�b�⒌�ɂ͂���ɌÂ��]�p�ނ��p�����A������͖@�����n������ɂ܂ł����̂ڂ�\��������B�����̍\���`�����悭�𖾂���Ă��āA����߂č������l������ | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������~�� |  |

�@�鎛�����̐��k���ɂ��锪�p���ŁA������N�i���q���㒆���j�̌����ɂȂ� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������@���O |  |

���@���O�́A�`�@���Ǝɗ��a�G�a�̒��Ԑ����̌��э��t���O�ł���B�w���@�������x�ɂ͂��̋L�ڂ��Ȃ��A�w�@�����ʓ�����x�ɉ��ێO�N(���Z�O)�̌����Ƃ���̂�������̏����ł���B���݂̌����͊��q���㒆���̗l�����������A���сE�g�I�E�L�E�L���Ȃǂɉ��ۍނƎv������̂�����A���E�g���E���ȂǑ啔���̕��ނ���肩���Ċ��q����ɉ�̍Č��������̂ƍl�����Ă��� | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �@�������@�`�@�� |  |

���a�𒆐S���a�Ƃ��铌�@�����̍u���ɂ�����A�V�����N���됹���V�c�̕v�l�ł������k�v�l���{�������Ɓw�������x�ɋL�����B���a��O�]�ꎵ�N�ɍs��ꂽ��̏C���̂�������I�Ƃ�����O��I�Ȓ����ŁA�����̍����M���Z��̈�����ɉ��ߍu���ɂ������Ƃ��킩��A�L�q�̊m���Ȃ��Ƃ������ꂽ | ������ި� | 20100418 ���� �U�� �i�@�����j |

| �@���� | �����߉ޔ@���y���e�����i�~����A�������u�j�i�@�����j |  |

�@�����̖{���B�������q�̖������F�萄�ÓV�c31�N�i623�j�Ɏ~�����t�������������Ƃ����w�̍������m����B����O���`���ƌĂ��e��������荞�ޑ�^�̏M�`���w�����Ȃ��A��d�̐鎚���ɍ����B�ǐm�`�̖ڂ�݂��������������ɑ嗤�̗l����Z���ɂƂǂ߂� | ������ި� | 20160422 �@���� ���@���� |

| �@���� | ������t�@�������i�������u�j�i�@�����j |  |

�����{��d��̓��Ɉ��u�����B���w�����͐��ÓV�c15�N�i607�j�ɐ��ÓV�c�Ɛ������q�ɂ�葢�����ꂽ�Ƃ��邪�A����͌�̒ǖ��ŁA���l�������i���̕\������݂�Ɩ{���̎߉ގO�������������N��͒x�����̂ƍl������ | ������ި� | 20160422 �@���� ���@���� |

| �@���� | �ؑ��l�V�������i�������u�j�i�@�����j |  |

�{��������ɂ�����蕨�̂悤�ȑ�^�̎S�̏�Œ�������×l�ȃX�^�C���̎l�V�����B���w�ɍ��܂��R�������Ɠ���Ƃ݂���l�������{���I��賌��N�i650�j�̏��ɂ݂��邱�Ƃ���A����N�オ���肳��� | ������ި� | 20160422 �@���� ���@���� |

| �@���� | �ؑ�������V�����i�������u�j�i�@�����j | .jpg/160px-Horyuji_Monastery_Bishamonten_and_Kichijoten_of_Kondo_(330).jpg) |

�����̖{�������߉ގO�����i����j�̍��E�Ɉ��u����Ă���ؒ����ŁA�ŏ���y�������悤���z�̖{���Ƃ��ď����N�i��Z�����j�ɂ���ꂽ���Ƃ��L�^�ɂ���Ă킩��B�ꃁ�[�g�����̏����Ƃ͂����A���̂���̉����ȍ앗��������\�I�Ȗ��i�ŁA�ۑ����ǂ��A���ɑS�ʂɎ{���ꂽ�ʐF��؋��̊e�핶�l�͉ؗ��s�� | ������ި� | 20160422 �@���� ���@���� |

| �@���� | �ؑ��g�˓V�����i�������u�j�i�@�����j | .jpg/160px-Horyuji_Monastery_Bishamonten_and_Kichijoten_of_Kondo_(330).jpg) |

�����̖{�������߉ގO�����i����j�̍��E�Ɉ��u����Ă���ؒ����ŁA�ŏ���y�������悤���z�̖{���Ƃ��ď����N�i��Z�����j�ɂ���ꂽ���Ƃ��L�^�ɂ���Ă킩��B�ꃁ�[�g�����̏����Ƃ͂����A���̂���̉����ȍ앗��������\�I�Ȗ��i�ŁA�ۑ����ǂ��A���ɑS�ʂɎ{���ꂽ�ʐF��؋��̊e�핶�l�͉ؗ��s�� | ������ި� | 20160422 �@���� ���@���� |

| �@���� | �Y�����{�l�ʋ� 78��A2��i�d�����u�j�i�@�����j | .jpg/220px-Horyuji_Monastery_Clay_Figures_of_the_Pagoda_I_(223).jpg) |

�d�����w�ɂ���킳���Y���Q�B�������ɂ݂���A�a���S�N�i711�j�ɑ���ꂽ�u���{�l�ʋ�v�ɊY������B���͈ۖ�����Ζ�A��͖��ӏ�y�A���͕��ɗ��A�k�͟��ςŁA���͍��킹��78��𐔂���B�����Ȃ����z�����Z�p�Ŋe��i���I�݂ɕ\�����Ă��� | ������ި� | 20160422 �@���� ���@���� |

| �@���� | �ؑ���t�@���y���e�������i�u�����u�j�i�@�����j |  |

�u���̖{���ŁA�������Č����ꂽ����N�i990�j���̍�ƍl������B��ؑ���̏����̒i�K�̍\���������B�ʊ��̂���̋�͌×l�����A���ڂ̑��D������ꂽ�ߕ��ɘa�l�����F�߂���B���w�̓�����̈ӏ��������������� | ������ި� | 20160422 �@���� ���@���� |

| �@���� | ��������ɔ@���y���e�����i�`�k�v�l�O�����j�E�ؑ��~�q�i�@�����j |  |

�~�q�ƈ����Ȃ��������ŁA�����c�@�̕�k�v�l�̔O�����Ɠ`������B�@�r����L�т�R�s�̘@�؏�ɁA����̎O�������u���A�w��ɂ͌㛠�𗧂Ă�Ȃǂ̋Z�I���Â炷�B�~�q�ɕ`���ꂽ���E��F�E�V���Ȃǂ̊G����M�d�ł��� | ������ި� | 20160422 �@���� �� |

| �@���� | �����ω���F�����i����ω��j�i�@�����j |  |

��������P�����ɂ����Ă���邱�Ƃ��疲��ω��ƌĂ��B���ǂ��Ȃ��\��ɑO��̗l�����Ƃǂ߂邪�A�̂��͋ϐ����Ƃ�A���ǂ�͂��炩���A�߂͔�����������ȂǁA��萬�n�����앗������������ | ������ި� | 20160422 �@���� �� |

| �@���� | �ؑ��ω���F�����i��ʊω��j�i�@�����j |  |

�{�V�R�N�i719�j�ɓ����珫�����ꂽ���ƍl�����A���h�̈�ނ�蓪��ʂ������͂��������␔��܂ł����o����B�ʏ�̏\��ʊω��ɔ�ׁA���ߖʁE�ѓ{�ʁE���o�ʂ��e�X�P�ʏ��Ȃ��B�����ȍ앗�Ƒ�z�������Z�������h���̑�\�� | ������ި� | 20160422 �@���� �� |

| �@���� | �ؑ��ω���F�����i�S�ϊω��j�i�@�����j |  |

���r���܂�ŗ��אg�̎p����ۓI�ȑ��B�S�ύ��`���Ƃ̓`�������邪�A�N�X�̈�ؑ���ɂȂ����̍�B����������̕�A���`�̌��w�ƒ|�������ǂ����x���A�܊p�`�̑���������̂��̂�`���� | ������ި� | 20160422 �@���� �� |

| �@���� | �ؑ��n����F�����i�@�����j |  |

����̘@�����܂݂P�ނ��璤�o�����ؑ���̑��B�Ђ����܂����ʑ��A�͂�̂�������A���Ăɍ��܂ꂽ�ߕ��ɕ������������̓��F���Ŏ悳���B�n����F���̍Ō×�̈��ł���A�������������Ȃ��̂������̎p������킵�Ă���B���֎��`�� | ������ި� | 20160422 �@���� �� |

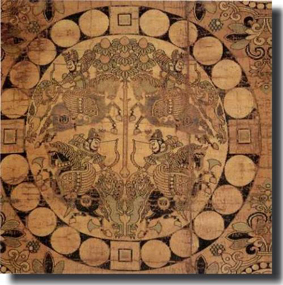

| �@���� | �ؑ��ω���F�����i�~���ω��A���a���u�j�i�@�����j |

|

�~���ω��̖��Œm���閲�a�̖{���B�������q���g�̑��Ɠ`�����A�Ȃ����镧�ł��������߂ɕۑ����悢�B�~�����t��̋����߉ގO���̘e���ɒʂ���p�ŁA�ǐm�`�̖ڂ�݂����������悤�Ȍ��������ʂ���B�ڗ����������M�d�ł��� | ������ި� | 20160422 �@���� ���a |

| �@���� | �����s�M�m�s�����i���ݖ��a�j�i�@�����j |  |

�s�M�͓V��11�N�i739�j�ɖ��a�c����Ȃǖ@�����̋����ɂ��������m�B�E�������̋Z�@�ɂȂ铙�g��̑��ŁA�Ӑ^���ƕ��ԉ䂪���̏ё������̌×�B�݂肠�������ڂ�傫�Ȏ��ȂǁA����̌����֒����ĕ\�����Ă��� | ������ި� | 20160422 �@���� ���a |

| �@���� | �Y�����F���t�����i���ݖ��a�j�i�@�����j |  |

���F�͍r�p�������a���ό��N�i859�j����R���N�������ĕ��������m�B���̐���N������̍��Ɛ��肳���B�ؒ����S���ł��镽�����㏉���̒������Y���̍��B�V��̑����I�݂ɕ\������ | ������ި� | 20160422 �@���� ���a |

| �@���� | �ʒ��~�q�i�@�����j |  |

�呸�̈��u�Ƒ�������̉������M�̌����ł���B�}�ēI�\����A�ו��̋Z�@�Ȃǂɒ����Z������̈�i�ɒʂ��镔��������A����̗l���������A���z��؍H�A���H�A���H���̑�������ŁA���ꂼ��̗D�ꂽ�Z�@���ӑR�ƗZ�����ꂽ�ł����o������i�ł��� | ������ި� | 20160422 �@���� �� |

| �@���� | �ؑ��߉ޔ@���y���e�������i�㓰���u�j�i�@�����j |  |

�㓰�̖{���B��ؑ��̕������㒆���̍�ŁA����N��͕s���Ȃ���A����N�i990�j���̍�ɂȂ铯���u���̖{�����������Ō×l�ȍ앗�������A���鎚���̑���Ȃǂ��Î��ł��� | ������ި� | |

| �@���� | ������t�@�������i���~�����u�j�i�@�����j |  |

���~���̖{���B������Ḏɓߕ��ƕ��ԒE���������̋����ŁA���J�����ڂ�L���ȓ��t���ɓ��F������B�畧�Ǝ�����t������킷���w�͊��q����̂��̂����A���p�`�̑������L���ȏ����͓����̂��̂�`���� | ������ި� | |

| �@���� | �ؑ��������q�y�ю��ҁi�R�w���E�B�I���E�����C���E�b���@�t�j���� 5��i����@���u�j�i�@�����j | 45�̑��q����題o���u�������̎p�ŁA�S�l�̎��҂𐏂���B�ۈ��Q�N�i1121�j�A����@�ċ��̎��ɐV�����ꂽ�B�镧�ł��邽�ߝB�����������ʐF���l���悭�c��B�܂Ȃ�����グ�����q�̕\��ْ͋���������A��Â��݂Ȃ���������ꂽ�앗������ | ������ި� | ||

| �@���� | ���������i�@�����j | ����@�ɓ`���O���ŁA������r�����@�ׂȎp�`�ɂ���B���̍����h�Ƃ��A���Ⓜ���Ȃǂ̕��l����ł���킵�A�v���ɋ����������̋�����łB��������̑������̍�����`�̑�Ƃ��ċM�d�ȍ�� | ������ި� | ||

| �@���� | �l�R���q�땶�сi�@�����j |  |

�A��~���̒��ɍ��E���̂̎��q�땶��z�����Ɠ��̕��l�A����ɐl���̗e�e�⓪���̌`�ȂǂɁA�T�T�����y���V�A�̉e���������邪�A�n�̐K�����Ɂu�g�v�u�R�v�̊������D�荞�܂�Ă��邱�Ƃ���A�����Ő��D���ꂽ���̂ƍl������B���G�ȕ��l�\���ł��邪�A���l�̕����`�������Ȃ��A�����ȐD�Z�������� | ������ި� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

��݂̓W���ȊO�ɓ��ʓW�Ƃ����̂��s���Ă��܂����B�ē��ɉ~�̏Љ����܂����̂Ŏv�킸�����Ă��܂��܂���

�@