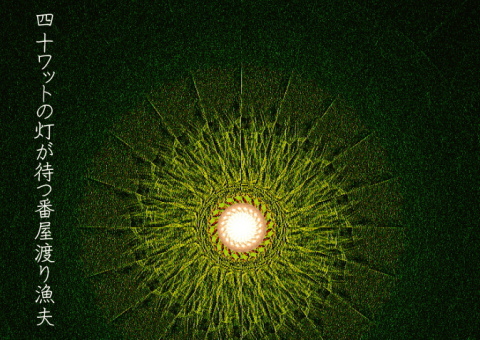

四十ワットの灯が待つ番屋渡り漁夫 40わっとのひがまつばんやわたりぎょふ

初春の季語。

東北で農業を営む傍ら、春先になると北海道へ渡りニシン漁に就いた渡り漁夫。

毎年3月から始まる一連のニシン漁が終了するのは5月下旬頃だった。

東北各県から津軽海峡を越えて北海道へ向かう漁夫は、多い時期(1887年頃)には

10万人とも言われたが、1960年頃になるとニシンの漁獲量がゼロになり、

北海道日本海側でのニシン漁は幕を閉じる。

その後、2000年代以降、北海道日本海沿岸のニシンの漁獲量は回復しつつあるということだ。

渡り漁夫は「ヤン衆」とも呼ばれていた。「ヤン」とは、アイヌ語で北海道を意味するらしい。

一方、女性の出稼ぎ者はオロロンと呼ばれていた。

肉体労働の辛さを紛らわせ、みんなが一体となって作業するのに歌は効果的だったのだろう。

鰊場作業で自然発生的に生まれたのが、北海道の有名な民謡「ソーラン節」である。

番屋に戻り、灯りを消して横になると、力仕事の疲れとソーラン節の余韻がほどよく眠りを誘ったのではないだろうか…

などと想像する。

▶番屋:ニシン漁師の宿泊する小屋