歴史文化情報

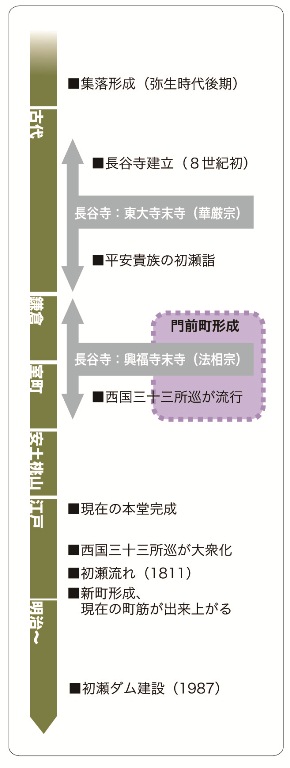

初瀬のまちの歴史

|

山々に抱かれた 「隠国(こもりく)」 隠国(こもりく)とは、両側から山が迫って、それに囲まれたような所、泊(初)瀬にかかる枕詞で、万葉集ではこの詞を用いて歌が多首存在します。 ある歌を見ると、「泊瀬の山」が墳墓の地であり、魂を鎮める場所だったということが考えられます。 また、山々に囲まれているという場所の特徴が、神域、あるいは死者の国といったこの地の古代的意味に結びついたとも考えられます。 古代の人々は初瀬を心のふるさととしていたのでしょう。 |

天照大御神鎮座の軌跡、元伊勢

10代崇神天皇の頃、京で疫病がはやったことを契機に、天照大神を宮中から遷移させることとなりました。その際に、天照大神の御杖代として鎮座する場所を求めて旅をしたのが豊鍬入姫命でした。倭姫命がその役目を引き継ぎ、終に伊勢神宮に天照大神を祀るべく伊勢神宮を建立し、長い旅を終えました。

10代崇神天皇の頃、京で疫病がはやったことを契機に、天照大神を宮中から遷移させることとなりました。その際に、天照大神の御杖代として鎮座する場所を求めて旅をしたのが豊鍬入姫命でした。倭姫命がその役目を引き継ぎ、終に伊勢神宮に天照大神を祀るべく伊勢神宮を建立し、長い旅を終えました。その2人の姫命が一時的に天照を鎮座させた場所が、元伊勢として、現代まで語り継がれています。その中で第三番の元伊勢とされているのが山口坐神社です。

長谷寺の建立と繁栄

八世紀初頭、長谷寺は道明上人によって建立されました。当初地方の一寺院だった長谷寺は、八世紀末以降、次第に国家の庇護を受けるようになり、長谷観音への信仰が高まり、長谷寺は観音信仰の発祥地として繁栄していきました。十世紀末以降には貴族の参詣を機に僧侶や一般武士も訪れるようになり「初瀬詣で」と言われほど多くの人々が訪れました。また、源氏物語、枕草子、更級日記を始めとする、中世の様々な物語のなかに長谷寺は登場し、その賑やかさが語られています。そして遅くとも十二世紀半ばまでに形成された西国三十三所観音霊場の一つに数えられ、ますますの発展を遂げました。

與喜天満神社と菅原道真公

菅原道真が初瀬を訪れたのは、伊勢参りの途中、休憩に立ち寄ったのがきっかけでした。初瀬の地を甚く気に入った道真は、7ヶ月もの間、初瀬に留まったと言われています。道真公の死後、全国の天神信仰と共に、この地にも與喜天満神社が建てられました。また、その後、道真の影向があり、与喜山の鎮守神である瀧蔵権現は、道真にこの与喜山の地主神の座を譲り、自らは本居である川の上流へと隠匿することを告げた、と逸話にあります。こうして、菅原道真は天満天神として祀られることとなったのです。

菅原道真が初瀬を訪れたのは、伊勢参りの途中、休憩に立ち寄ったのがきっかけでした。初瀬の地を甚く気に入った道真は、7ヶ月もの間、初瀬に留まったと言われています。道真公の死後、全国の天神信仰と共に、この地にも與喜天満神社が建てられました。また、その後、道真の影向があり、与喜山の鎮守神である瀧蔵権現は、道真にこの与喜山の地主神の座を譲り、自らは本居である川の上流へと隠匿することを告げた、と逸話にあります。こうして、菅原道真は天満天神として祀られることとなったのです。

泊瀬門前町の発展

室町時代には、伊勢参宮の民衆化に伴い、その通過点である初瀬を訪れる人々が増加し、門前町・宿場町化の傾向を強めていきました。その後、町場化が進み、参詣人の用を弁じ、飲食・宿泊に便を要するものが多くなりました。近代になると料理旅館や商店が軒を連ね、昭和40年頃まで活発な経済活動が営まれていました。現代でも当時の形態を受け継いでいる歴史的建築物は残っており、門前町の面影を初瀬の町並みから見ることができます。