�g�b�v��

�ނ����

�y�n�߂Ɂz

�@�ނ�ɂ́A�F��Ȏ�ނ�����܂��B�C�A��A�r�Ƃ������ꏊ���Ƃɒނ�����Ⴂ�܂����A�_������ɂ���Ă��A�ނ���͈قȂ�܂��B

���̂��߁A�ދ����ɂ́A���̂�������ނ̓����d�|�������ׂ��Ă��܂��B

�@���S�҂��A�ނ���n�߂悤�Ǝv���A�ދ�ɏo�����Ă��A�����Ă����̂������ς蕪����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�X���ɕ����Ă��A����_���̂�����A�C�ނ�̏ꍇ�́A�A�W�₢�킵�̃T�r�L�ނ�Z�b�g�������ނ�Z�b�g�����߂���Ǝv���܂��B

�@�T�r�L�ނ��A�����ނ�ɂ��ẮA�F��ȓ��发��T�C�g�ł��Љ��Ă��܂��̂ŁA��������������������Ǝv���܂��B

�����ł́A���ʂɂ���h�g��ł́A�����̏����ނ����i�O�ł��ɂ�鏬���ނ�j�ɂ��ďЉ�悤�Ǝv���܂��B

�����ނ�ƌ����Ă��A�����Ő�������ނ���̉�����ɂ́A�`�k�i����j�Ȃǂ̑啨�ނ肪����܂��B

����ɁA�����ƌ����Ă��A���o����A�C�i���i�A�u�����j�A�J�T�S�i�K�V���j�ƌ��������������w�ǂł��̂ŁA���̕��@�Ńg���C���Ă݂鉿�l�͍����Ǝv���܂��B

�@

�@

�y����������́z

�@����ނɂ��ẮA�����ނ�ŁA�I���̂Ȃ�A����Ȃ�̏Љ�ɂȂ�܂����A���p�W�J�ő啨�_������O��Ő������čs�������Ǝv���܂��B

�@

�@

���Ɓ�

�@�Ƃ́AU�K�C�h�d�l�́u�O�ł��v�������́A�u���Ƃ����݁v�p���̂��������܂��B

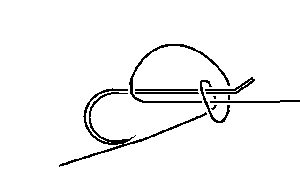

U�K�C�h�Ƃ����̂́A�j����U���^�ɋȂ����l�ȃK�C�h�ł��B��[�ƈ�ԉ��̂Q�J���ȊO�ɁAU�K�C�h��p�����Ƃł��B

U�K�C�h�d�l�̊Ƃ́A�K�C�h�ł̎��ւ̒�R���傫���̂ŁA�K�C�h�ƃK�C�h�Ԃł̎��̂���݂����Ȃ��A�����肪�Ɛ�ɓ`���Ղ��ƌ��������_������܂��B

���ʁA���̏o�����ꂪ������A�E�L�ނ�₿�傢�����ɂ͕s�����ƌ��������_������܂��B

�������A�����Ő�������ނ�ł́AU�K�C�h�d�l���f�R�L���ł��̂ŁA����������߂��܂��B

�O�ł��ƂƗ��Ƃ����݊Ƃ̈Ⴂ�́A�Ƃ̍d���Ⓑ���ł��B���̒i�K�ł́A�ǂ���ł��卷�������Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�FU�K�C�h

�@

�@

�@�Ƃ̒����́A�ނ��ɂ���ĈقȂ�܂��B���������A���R�A���O��_���܂��B�܂��A���[�ɑ��Ă��L���ł��B

�������A�����Ȃ�Əd���Ȃ�܂����i�����Ƃ͓��Ɂj�A�g�~�ۂ͑_����Ȃ�܂��B

��ꕶ���̏ꍇ�́A�����߂́A�����̕ς�����ZOOM���̂��̂ŁA������ԂłT�����傢�A�k�߂ĂS����ƌ��������̂ł��B

��ɓ���Ȃ��ꍇ�́A������ԂŁA�S�D�T���O��A�L���ĂR���㔼�`�S���O���̂��̂ł̂������ł��B

���̒�����ZOOM��U�K�C�h�d�l�̗��Ƃ����݊Ƃ́A�e�ՂɓX���œ���ł��܂��B���i���P���~�O�ォ�甄���Ă��܂��B

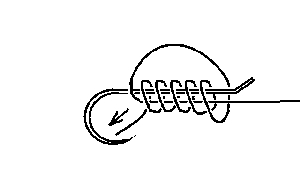

�P���~�������Ƃ������́A�ʍ��ɋL�ڂ̌ܖڒނ���Q�ƒ����A�K�C�h�����̐U��o�����̖��\�Ɓi�̂Ɓj�ɂ��܂��傤�B

�����́A�S�D�T���O�オ�����߂ł��B���̏ꍇ�A�P�O�O�O�~�`�R�O�O�O���x�œ���ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�F�U��o�����̖��\�Ɓi�̂Ɓj�j

�@

�@

�����[����

�@�����߂́A�Ў��^�C�v�̃`�k��p���[���B������A�F��Ȃ��̂������Ă��܂����A�V���v���Ȃ��̂ł����Ǝv���܂��B

������Ȃ��ꍇ�́A�X���ɁA���Ƃ����ݗp�̃��[���Ƃ����Ε�����܂��B�E�����̐l�́A�Ƃ��E��Ŏ����܂��̂ŁA���n���h���̂��̂������́A�ǂ���ł��g����^�C�v�������ł��B

���i�́A�R�O�O�O�~�`�Q���~���x����ʓI�ł��B������ߖ������́A�����^�C�v�̏��^���[���ł������ł��B

���̏ꍇ�́A�P�T�O�O�~�`�Q�O�O�O�~�ʂł��B

�P�O�O�O�~�ȉ��ŁA���܂ŕt���Ă�����̂����S���Ŕ����Ă��܂����A�������ݍ��݈Ղ��A�g���u���������̂ŁA�����߂ł��܂���B

������Ƃ������[�J�[�i�ł��Q�O�O�O�~�ȉ��ōw���o���܂��̂ł�����������߂��܂��B

���́A�ǂ����ʂ̂��̂Ɍ�������̂ŁA�t���Ă���K�v�͂���܂���B

�܂��A�n���h��������p�ɂȂ�悤�ɃZ�b�g�ł���^�C�v��I��ł��������B���ł��܂����c�B

������Ȃ��ꍇ�́A�X���ɕ����āA���p�ɃZ�b�g���Ă��炢�܂��傤�B�i�f�t�H���g�́A�E�ł��B�j

�ԈႦ�āA�D�ނ�p�̑�`���w�����Ȃ��悤�ɁB�܂��A�X�s�j���O���[���́A����ꂪ�o���܂��̂ŁA�s�����ł��B

�ʐ^�F�`�k�i����j��p���[���@�@�ʐ^�F�������[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�ʐ^���̗l�ȃ^�C�v�́A���[�����Ƃ̉��ɂȂ�悤�ɂ��A�E��̐e�w�ƒ��w�ŃX�v�[�������ނ悤�ɒ݂͂܂��B

�ʐ^�E�̂悤�ȃ^�C�v�́A�Ƃ̏㑤�Ƀ��[��������悤�ɃZ�b�g���A�E��̐e�w�ŃX�v�[�����������܂��B

�ǂ���̃^�C�v���A�E���Ɏ��R�ɉ�]�����Ԃɂ��āA�Ƃ������Ă���E��̎w�ŃX�v�[���Ƀu���[�L��������l�ɂ��Ďg���܂��B�n���h���́A����ʼn܂��B

�@���������Ƃ��́A�n���h�����܂����A�����o���Ƃ��́A�n���h�����̂ł͂Ȃ��A�������������ďo���悤�ɂ��܂��B

�����o�����Ƃ��āA�n���h�����Ă��܂��ƁA���������Ⴎ����ɂȂ�܂��B

�@

�@

��������

���\�Z���`���ɐF��ς����A�i�C�����̃`�k��p�i���Ƃ����ݐ�p�j�̃��C���������߂ł��B

�I�����W�A���A����g�ݍ��킹�����̂����₷���ł��B

������A�I�����W�ƍ��̂Q�F�̂��̂ł����܂��܂���B

�����ނ�p�̃��C���ƊԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B

�����́A�Q�D�T���������߂ł��B������A�Q���ł������ł��B

�Q�F�A�R�F�Ƃ��������C���������Ă��Ȃ���A�I�����W�Ȃǂ̂��̂ʼn䖝���܂��傤�B

�܂��A�X���Ɍ����āA���������[���Ɏ��������Ă��炤�悤�ɂ��܂��傤�B���̂Ƃ��A����Ŋ������Ƃ�X������ɓ`���Ă��������B

�@

|

�@

���j��

�@

�@�_�����ɂ���đ傫�����ς��܂����A�����Ȍ��̋����_���ƌ������ƂŁA�O���j�̂T�����炢�������̂ł́B

�@

|

���n���X��

�@�n���X�́A�j�����Ԏ��ł��B�����́A�P�`�P�D�T���ʂ������߂ł��B

���|���肵�����ɁA��������Ƀn���X�����悤�ɁA�������ׂ����̂ɂ��Ă����܂��B

�����Ɏd�|�������Ă���ꍇ�A��������ꂵ�܂��Ɖ������ł����A�����Ɏc�����d�|�����ז��ɂȂ�܂��B

�܂��A�n���X�������ƁA�H���������悤�ł��B

|

�@

�@

���d�聄

�K���ʁB�T�C�Y�́A�a�ƂQ�a���������܂��B

�����キ�A���̗�������₩�ȏꍇ�́A�a���g�p���܂��B���Ƃ́A�ɍ��킹�ĂQ�a��Q�t���Ƃ��ɂȂ�܂��B

|

�@

���G�T����

�@�G�T�������^�тȂ���ނ�����܂��̂ŁA�x���g�Ɉ����|������A�x���g��ʂ��^�C�v�̂��̂�I�т܂��傤�B

�@

�@

���G�T���͂��݁�

�@�S�J�C��C�\������ł�����̂͋C���������̂ŁA�͂��݂�����ƕ֗��ł��B

���[������ٖD�������A�P�O�O�ςŔ����Ă�����̂́A���ł����K�тĂ��܂��܂��B

�ދ�Ŕ����Ă��镨�́A�����ł��K�тɂ����̂ŁA�ދ����ŁA�����̂��܂��傤�B

�G�T�p�̂͂��݂������Ă��܂����A�G�T�p�ł���K�v�͂���܂���B

���S���łP�T�O�~�ʂŔ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�@

�@

�������͂��݁�

�@�����̎��Ŏ�����l�͕K�v����܂���B�G�T���͂��݂ƌ��p�ł������ł����A�����Ă������������������B

�@

���{���^�I����

�@���@������A����͂�A�Ƃ⎅��@�����肷��̂ŁA�K�{�ł��B

�@

�@

���X�q��

�@�Ă͕K�{�ł��B�����ƔM���ǂœ|��Ă��܂������B

�@

�@

����������

�@�ď�͓��ɁA��ʂ̂����Ȃǂ̈������������čs���܂��傤�B�Y�ꂽ���́A��ꕶ���̏ꍇ�́A�n�D�ɐς�ł���̂ŁA������܂��傤�B

�@

�@

���N�[���[�{�b�N�X��

�@�N�[���[�{�b�N�X�ɕX�������͕ۗ�܂����Ď����čs���܂��傤�B�X���ۗ�܂��G�T������ɔ����Ă��܂��B

�@

�@

���X�[�p�[�̃��W�܁�

�@�N�[���[�̒��Œނ�����������̂ɕ֗��ł��B

�@

�@

��L���A��{�I�ȕK�{�A�C�e���ł��B��́A�G�T�Ǝ����̃G�T������A�ނ��ɍs���܂��B

�@

�ȉ��́A����Ε֗��ȃA�C�e���ł��B

�@

�@

���Ό��O���X��

�@�T���O���X�̈��ł����A�������̌��̔g�������J�b�g���Ă���܂��B

���Ȃ킿�A���ʂŔ��˂��Ă���Ă�������̌������܂��J�b�g���Ă����̂ŁA���ʂ̂��炬�炪�J�b�g����A���������₷���Ȃ�܂��B

�ނ��₳��Ɉ������Ȃ�P�O�O�O�~�ʂ��甄���Ă��܂��B

������傫�ȃG�C���j���ł����p��A�`�k�̌Q������X�������܂��B���ʂ̃T���O���X���g�p���Ă���l�≽���|���Ă��Ȃ��l�ɂ͌����܂���B

���K�l�Ɏ��t����^�C�v�̂��̂�X�q�̃c�o�Ɏ��t����^�C�v�̂��̂�����܂��B

�@

���ʖԁ�

�@������A�啨���ނꂽ���ɂ͕K�v�ł��B�ǂ��������Ȃ�A�y�����̂������ł��ˁB

���Ƃ����݂�O�ł�������ꍇ�́A���ɍ�������A�w���ɒS�����肵�āA����ɒ����������܂��̂ŁA�o���邾���y�����̂������ł��B

�K�v�Ȓ����́A�ނ��ɂ��قȂ�܂����A��̈ꕶ���̏ꍇ�́A�T�����炢�͂ق����ł��B

�ł��A�ŏ��́A�K�v�Ȃ������c�B�����A�r�M�i�[�Y�E���b�N�ő啨���ނꂽ�ꍇ�́A�����ɔ����グ�悤�Ƃ����ɁA�����o���āA����̐l�ɂ������Ă��炤�̂������ł��傤�B

�@

�@

���i�C�t��

�@�啨��ނ����Ƃ��ɁA�i�߂āA�������߂ɂ���ƕ֗��ł��B

�܂��A�ނ��œ����ƃG������菜���A�E���R������Ă���A��ƁA�オ�y�ł��B�i�C�t���ނ��p�̂��̂��A�K�тɂ����ėǂ��ł��B

�@

�@

�����C�t�W���P�b�g��

�@��ꕶ���̏ꍇ�́A�n�D�ɏ�鎞�ɖ����ő݂��Ă���܂��B�q���p�̃W���P�b�g���݂��Ă���܂��B

�������A�ŋ߂́A���O�̃��C�t�W���P�b�g�𒅂Ă���l���������A�����̂ŁA�����Ă����̂����������B

�܂��A�������ɐ��ɔ������Ď����I�ɖc��ރ^�C�v�̂��̂��A�����Ă��܂��B���������ł����A�ď�̏��������́A�ڐG�ʐς��������ł��̂ł����߂ł��B

�@

�@

����Ɋ����^�I����

�@�ď�̔M���Ǒ�ɁA��Ɋ����Ă����Ƃ����ł��B

�@

�@

�y���ӎ����z

�b���ɐi�߂�O�ɁA��X���ӎ������܂������Ă����܂��B

�@

�`���[���̃n���h���́A�t�����ɂ͓������Ȃ��`

�@���������Ƃ��́A�n���h�����܂����A�����o���Ƃ��́A�n���h�����̂ł͂Ȃ��A�������������ďo���悤�ɂ��܂��B

�����o�����Ƃ��āA�n���h�����Ă��܂��ƁA���������Ⴎ����ɂȂ�܂��B

�`���Ɏ�������ԂŁA�ނ�����Ȃ��`

�@���Ɏ�������ԂŃ��[���������ƁA�ȒP�ɕ�悪�܂�Ă��܂��܂��B�܂��A����ԂŁA���킹�����Ă��A�܂�邱�Ƃ�����܂��B

���[���̎��Ȃ����Ă���ꍇ�́A���ɗ��݂₷���̂ŁA�������[������]���ɏo���A���ɓK�x�ȃe���V�����������ĐL���Ă���A�ނ���n�߂�Ƃ����ł��B

�܂��A���Ȃ�����������A����������₷���ł��B

�ŏ����玅�����[���Ɋ�����Ĕ����Ă�����̂́A���̕i���̈������̂������̂ŁA���Ȃ����₷���A�܂��A���������Ă����Ȃ����ɂ����̂ŁA

�O�q�̂悤�Ȑ�p�̕ʂ̎��Ɋ����ւ�����������ł��B

�@

�`�Ƃ́A��悩��L���A���܂��Ƃ��́A���{����k�߂�`

�t���炷��ƁA���܂��o�����Ȃ������łȂ��B�Ƃ���ꂽ�肷�邱�Ƃ�����̂ŁA���ӂ��܂��傤�B�B

�@

�`�Ƃ�A�����́A���܂����ɂ́A�^�I���Ő@�����Ɓ`

�@�G�ꂽ�܂܁A���ꂽ�܂܁A�Ԓ��ɐς݂��ςȂ��ɂ��Ă��ƁA���ŊƂ��Ђ����Ă��܂�����A�K�C�h���K�т���A�h���������Ĕ����ꂽ�肵�܂��B

�[�Ǝ��́A�^�I���Ő@������Ă���A���܂��悤�ɂ��܂��傤�B

�@�������l�ɁA�^�I���ŊC����@�����Ȃ���A���[���Ɋ������悤�ɂ��܂��傤�B

�i�C�����̎��͋z�����������̂ŁA�G�ꂽ�܂܂ɂ��Ă����ƁA���āA��₷���Ȃ�܂��B

�`���|���肪���Ȃ��ꍇ�́A�Ƃ������炸�A���ƊƂ��ɂ��āA�^�����������`

�@���|���肵���Ƃ��A����������A�Ƃ��܂�邱�Ƃ�����܂��B

�ނ��ŁA�܂��Ă��܂����l�����x������������������܂����A�����ȑO�ɐ܂��Ă��܂������Ƃ�����܂��B

�Ƃ́A�Éd�ɂ͌��\�����̂ł����A�Ռ��ɂ͎ア�ł��B������̍��킹�Ő܂�Ă��܂������Ƃ�����܂��B

�ǂ�Ȃɑ傫�ȋ������������̂��ƁA�����������Ă݂���Q�O�������̃`�k�ł����B��������B

�@���|���肵����A�Ƃ������炸�ɁA�ƂƎ����꒼���ɂȂ�悤�Ɉ�������A�n���X����Ă��܂��܂��B

�ł��̂ŁA���Ԃʂɂ��Ȃ��悤�ɁA�j�����ԗ��K�́A���O�ɂ��Ă����܂��傤�B

�@

�ȏオ��Ȓ��ӎ����ł��B

�ȉ��́A������}�i�[�ł��B

�@

�`�n���X�́A�j�̕t�����܂̂ĂȂ��`

�@�j�̕t�����n���X���A�����ɗ��܂��Ă���j���[�X�����傭���傭�ڂɂ��܂��B�n���X�Ɛj�͐藣���A�n���X��Z���荏��ŁA�c�B�ł͂Ȃ��A�����A��܂��傤�B

�S�~���̂Ă��Ɏ����A��܂��傤�B�]�����G�T�́A���ɂ����܂��傤�B

�@

�`�����Ēނ�����鎞�́A���ɒʂ��X�y�[�X���Ă��������i���肢�j�`

�@���Ƃ����݂�A�O�ł��A������ނ������l�́A�h�g����ړ����Ȃ���ނ�����܂��B�ł��̂ŁA�ʂ��X�y�[�X�����Ɋm�ۂ��Ē��������ł��B

�ʂ�Ȃ��Ƃ��́A�h�g�炩���U�~��āA�܂��o��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���Ƃ��Ă��āA�����Ă���̂ŁA���\�����ł��B

�`�ނ��ł́A�����Ȃ��`

�@�h�g��̏�𑖂�����A�n������������ƁA�����x�����āA�ނ�Ȃ��Ȃ�܂��B

�܂��A���ۂɂ���قlje���Ȃ��Ă��A�ނ�Ă��Ȃ����ɁA����ő������ƕ��������̂ł��B

���q�l�A��̕��́A���ɁA���ӂ��܂��傤�B

�@

�`��ނ�ł́A�C�ʂ����C�g�ŏƂ炳�Ȃ��`

�@�Â��āA�ނ��������ʖԂł������Ȃ��ꍇ�́A���C�g�����Ă��A�悵�Ƃ��܂��傤�B�����A���X�B

����ȊO�́A�o���邾���������肢�����ł��B�`�k�Ȃnjx���S�̋������́A�ނ�Ȃ��Ȃ�܂��B

�W���p���C�g���g���ނ�̏ꍇ�́A�d���Ȃ��̂ŁA�������ގU���܂����A�o����A�������肢�����ł��B

�@�܂��A�u�����Ȃǂ������ςȂ��Œނ�����Ă������A�w�b�h���C�g�������ςȂ��Œނ�����Ă���l�����܂����A������A���f�ł��B

�@�G�T��t���鎞�́A�C�Ƃ͔��Ε����������A�C���Ƃ炳�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���A�w�b�h���C�g������悤�ɂ��܂��B

�@

|

�y�j�Ǝ��̌��ѕ��z

|

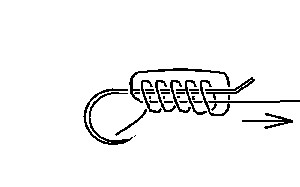

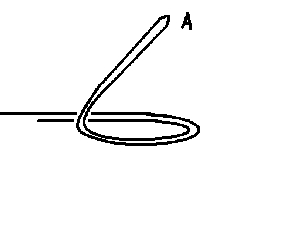

���{���с�

�@�ł������ƌ����Ă��錋�ѕ��ł��B

�@

�@

�@

�@�@�ւ���������B

�@

|

|

�@

�@

�@�A�ւ����ɁA����ʂ��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

|

|

�@

�@

�@�B�S�`�T���t����B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

|

�C���̕����ɁA������������B

���̂Ƃ��A�j�̂����Ƃ̐܂�Ȃ��Ǝ��Ƃ͔��Α��ɂȂ�悤�ɂ��܂��B

�}�̏ꍇ�́A�������������ɂȂ�悤�ɂ��܂��B�����A�}�Ɣ��i�j�̏㑤�j�ɂȂ��Ă��܂��ƁA�n���X���ȒP�ɐ�Ă��܂��܂��B

�Ō�ɁA�]�����]���Ȏ������Ί����ł��B

�@

�@

�@

|

|

�@�F��Ȍ��ѕ�������܂��B�ǂ�Ȍ��ѕ��ł������̂ŁA�P�̓}�X�^�[���܂��傤�B

�܂��A�ލs�O�Ƀn���X�������̂��A���{�����Q���āA�ނ��ŁA�n���X���ƌ�������̂����������m��܂���B���̂����A��肭�Ȃ�ł��傤�B

�@

|

|

�@

�@

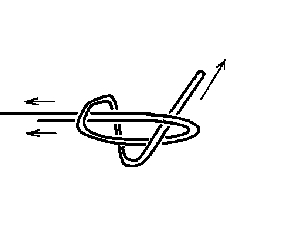

�ʐ^�̂悤�Ȏ������ɁA�j�������̂������čs���̂���̕��@�ł��B

�n���X�́A�P�D�T���ʁi�P�q���ƌĂԁj�������ł��B

�@

|

�y�����ƃn���X�̘A���z

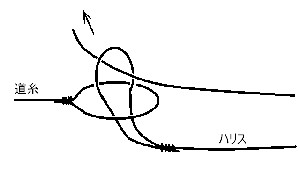

���`�`���̍����i�W�̎����сj��

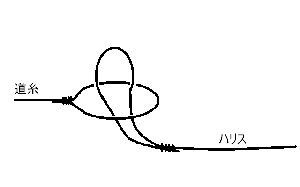

�@�����ƃn���X�́A�`�`�����тŘA�����܂��B�����ƃn���X�͂��ꂼ��8�̎����тŗւ��������A�q���̎��ɂ�����փS�����m��A��������@�ŁA�q�������ł��B

�@����܂�Ԃ��A�Q�d�ɂ���B

�@

|

�A�ւ��������

�@���ʂ̒c�q���сi�N�X���сj�́A�}�̂`��ւ����̉�����ʂ��܂����A�����ł͂Ȃ��A

�@

|

�B���Ɣ����A�ւ����̏ォ��ʂ��܂��B���̕����Ɉ�������A�]���ȂƂ�������ƁA�`�`���̊����ł��B

�@

�@

�@

�@

|

���`�`�����m�̘A����

�@�������̃`�`���ɁA�n���X���̃`�`����ʂ��B

�@

|

�A�n���X���̃`�`���ɁA�n���X�̐j����ʂ��A��������A�����B

�@

|

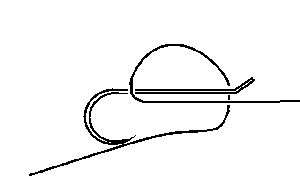

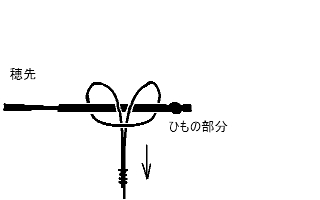

�y���Ɠ����̘A���i�̂Ɓj�z

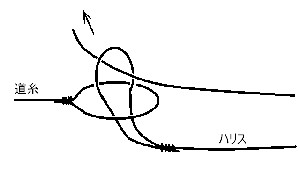

�@�U��o�����̃K�C�h�̂Ȃ��̂Ƃ̐�[�ɂ́A�Ђ��̕���������܂��B���̂Ђ��̕����ɁA���������t���܂��B

�@�`�`�������B

�@

|

�A�`�`���̏�̕��������ɉ�����B

�@

�@

|

�B�悱�̕������A���������ɂ���B

�@

�@

|

�C�ւ����ɂЂ���ʂ��A��������������A���߂�B

�@

�@

|

�y�G�T�z

�@�G�T�͒ނ鋛�ɂ��قȂ�܂����A�܂��́A�A�I�C�\����C�V�S�J�C�ł����ł��B�Ăѕ��́A�n���ɂ��قȂ�܂��B

�A�I�C�\���́A���Ƃ��W�����ƌĂꂽ������܂��B�C�V�S�J�C�̓W�������Ƃ��Ă�Ă���Ƃ��������܂��B

�@�G�T�̕t�����́A�j���������ł��̂ŁA���̂�����Ɖ��t�߂ɂ����|���ł����ł��B������A�͂��݂Ő�܂��B�T�����ʂ������ł��傤���ˁB

�@

�y�ނ��z

�@���[���S���O��ŁA�K�x�ɍ�������悤�ȂƂ��낪�����߂ł��B

���ɂ��Z�܂��̏ꍇ�́A�܂��́A

��ꕶ��

�ɏo�����āA�ނ�̊��G�𖡂���Ă���A����y�Ȏ����ɂ������ꏊ��T���Ă݂�̂��������Ǝv���܂��B

�ߔN�A�e����Ƃ��ŁA��������֎~�ꏊ�������A�ނ���������̂ɂ����J�ł��B���̓_�A�ꕶ���́A���������A���S�ŁA�֗��ł��B

�@��ꕶ���ւ́A�e��n�D����𗘗p���܂��B

|

|

�ʐ^�F�e��n�D����̓n�D����

�@

�@�n�D�́A��̐H�i�R���r�i�[�g����o�Ă��܂��B�ʐ^���̓n�D�ŁA��ꕶ���֓n���Ă��炢�܂��B

�@

�@

|

�D�ɏ��O�ɁA��D����ɖ��O�������܂��B

��D����������ꏊ�̂��傤�nj�날����ɁA�D�������܂��B

�D���A���܂��Ă��鎞�́A�E�̔�����V����n���āA�D�̉������荞�݂܂��B

�@

�D�����܂��Ă��Ȃ��Ƃ��́A�ꕶ���Ɍ}���ɍs���Ă���̂ŁA���炭�҂��܂��B

�D�͌������č����ɒ����̂ŁA�A��̋q���~��Ă���A�D���荞�݂܂��B�E���̑D�́A�ނ�D�Ȃ̂ŁA���ԈႢ�Ȃ��B

�n�D�����́A�����Łi�Г��̕������Ȃ��j�A��l�P�W�O�O�~�A���w���X�O�O�~�A���w���V�O�O�~�i2010.4���݁j�ƈ����ł��B

��D���ɑD������ɕ����܂��B��D���Ԃ́A�����B

���C�t�W���P�b�g�́A��D���ɖ����ő݂��Ă���܂��B�q���p�̃��C�t�W���P�b�g������܂��B

�ނ��ŁA���C�t�W���P�b�g��E���ꍇ�́A���ɔ����Ȃ��悤�ɁA�K���A�ו��ɂ�������Ă����悤�ɂ��Ă��������B

�@

|

�@

�}���́A�P���Ԗ��ɗ��܂��B

�g�C���́A�D�ɂ���܂��B�����̕��́A�D�̃g�C���𗘗p���ĉ������B�n�D�������ԍ��̑O�ŁA�����Ă�����A�D�𒅂��Ă���܂��B

�g�C���́A�D���ɂ���܂��B�D������ɐ����|���āA���p���ĉ������B�A����A���l�ɁA�ԍ��̑O�ŗ����đ҂��܂��B

|

�@�ނ��́A�݂���ڂƕ@�̐�ł����A�݂Ƃ͉_�D�̍�������܂��B

���e�͔Z���A������L�x�B�啨�����܂��B�܂��A�ނ��͍L���A�������́A�q�ǂ�����ł����S�ł��B�������ł����\�ނ�܂��B

�ƌ������́A�����Ȃ�A�������̕����悭�ނ��ꍇ�������ł��B�������A�啨�����X�ނ�܂��i�a���Ⴂ�܂����j�B

�܂��A�݂��痣�ꂽ�J�����́A���Ƃ������܂���i�g�тɁA�d���̓d�b���������Ă������Ƃ͂���܂����c�j�B

�@

|

�y�ފ��z

�@�ފ��́A�T���`�P�Q�����炢�ł��B�悭�ނ��̂́A�U���`�P�P���ł��B

�~��́A�G�r�T���ނ�ł̃n�l�A�����ނ�ł̃J���C�_���̐l�������ł��B

�C�̒��́A�O�̐��E�Ɣ�ׂĂQ�������炢�x��Ă���悤�Ȋ����ł��B

�T���ł���ƊC�̒��͏t�R���ƌ��������������܂��B�t�ɂP�Q���ł��A�܂��ނ�܂��B

�@

�@

�y�ނ���z

�@�ނ���́A

�u�ܖڒނ�Љ�v

�̏͂������������B���̏͂ł́A���[���Ȃ��̉��Ƃł̉���ł����A��{�I�ɒނ���͓����ł��B

�@���[�����g�������b�g�́A�ނ��̐��[�ɍ��킹�Ď��̒������ς����邱�ƂƁA���̊����ɉ����āA���̒�����e�Ղɒ����ł��鎖�ł��B

������́A���ƊƐ�i���j�ő����܂����A���͐��ʕt�߂����܂��B���̂Ƃ��A�Ɛ悪���ʂ��痣��Ă����̂ł́A�����ɗ��������邱�Ƃ�����Ȃ�܂��B

�]���āA���ʂ��琔�\�Z���`�̈ʒu�ɕ�悪����悤�ɂ��邱�ƂŁA���Ǝ��̗����ł�������Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���Ƃł��A��������Ζ��͂���܂��A�����k�߂���A�����p���������肷��̂��ʓ|�Ȃ����ł��B�\�Z�ɍ��킹�āA�I�����ĉ������B

�@

�@

�y�����|�C���g�A�h�o�C�X�z

����t�߂�ނ�

�@�����ނ�̏ꍇ�́A���_���ƁA�������|���肵�܂����A���̒ނ���i�O�ł��j�̏ꍇ�́A���_���Ă��Ă��A���|����͏��Ȃ��ł��B

�]���āA�ϋɓI�ɒ��_���܂��B�������A�����ނ�Ƃ̌���I�ȈႢ�ł��B�a�𗎂Ƃ����݁A�C��P�����炢��O���璅���T�b�܂ł̊ԂŐH�킹�܂��B

�@

���a�́A��ɓ�����

�@�C��P�����炢��O���璅���T�b�܂ł̊ԂŐH�킹�܂��B���̌�A�����ł����Ƒ҂��Ă��Ă��A������͂Ȃ��Ȃ��łȂ��ł��B

����ɁA���ɗ�����āA���|��������₷���Ȃ�܂��B�����A��T�b���Ă������肪�Ȃ��ꍇ�A�������ƊƐ���グ�܂��B

���̂Ƃ��A���ɐH���Ă��鎞������܂��B���H���ł��B

�Ɛ悪������āA�������A���|����Ƃ͈���āA���̓������`����Ă�����A�Ƃ��グ�铮��ƂƂ��ɁA���������Ă������ė����肵�܂��B

����ȂƂ��́A���킹�܂��B�H���������j�����肪�������́A�Ƃ��グ��Ƃ��ɋ��H���Ɗ��������́A��U�Ƃ������A�����e���|�҂��Ă��獇�킹��Ƃ����ł��B

�@���H���ł͂Ȃ��ꍇ�A�P���ʏグ�Ă܂��A���Ƃ��܂��B�Q�`�R��J��Ԃ��A�����肪�Ȃ���A�a���m�F���A���Ƃ��|�C���g���ړ����܂��B���̂悤�ɁA�a�́A��ɓ������܂��B

�g�b�v��

���\�Z���`���ɐF��ς����A�i�C�����̃`�k��p�i���Ƃ����ݐ�p�j�̃��C���������߂ł��B

�I�����W�A���A����g�ݍ��킹�����̂����₷���ł��B

������A�I�����W�ƍ��̂Q�F�̂��̂ł����܂��܂���B

�����ނ�p�̃��C���ƊԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B

�����́A�Q�D�T���������߂ł��B������A�Q���ł������ł��B

�Q�F�A�R�F�Ƃ��������C���������Ă��Ȃ���A�I�����W�Ȃǂ̂��̂ʼn䖝���܂��傤�B

�܂��A�X���Ɍ����āA���������[���Ɏ��������Ă��炤�悤�ɂ��܂��傤�B���̂Ƃ��A����Ŋ������Ƃ�X������ɓ`���Ă��������B

���\�Z���`���ɐF��ς����A�i�C�����̃`�k��p�i���Ƃ����ݐ�p�j�̃��C���������߂ł��B

�I�����W�A���A����g�ݍ��킹�����̂����₷���ł��B

������A�I�����W�ƍ��̂Q�F�̂��̂ł����܂��܂���B

�����ނ�p�̃��C���ƊԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B

�����́A�Q�D�T���������߂ł��B������A�Q���ł������ł��B

�Q�F�A�R�F�Ƃ��������C���������Ă��Ȃ���A�I�����W�Ȃǂ̂��̂ʼn䖝���܂��傤�B

�܂��A�X���Ɍ����āA���������[���Ɏ��������Ă��炤�悤�ɂ��܂��傤�B���̂Ƃ��A����Ŋ������Ƃ�X������ɓ`���Ă��������B

�K���ʁB�T�C�Y�́A�a�ƂQ�a���������܂��B

�K���ʁB�T�C�Y�́A�a�ƂQ�a���������܂��B

�D�ɏ��O�ɁA��D����ɖ��O�������܂��B

�D�ɏ��O�ɁA��D����ɖ��O�������܂��B

�@

�}���́A�P���Ԗ��ɗ��܂��B

�g�C���́A�D�ɂ���܂��B�����̕��́A�D�̃g�C���𗘗p���ĉ������B�n�D�������ԍ��̑O�ŁA�����Ă�����A�D�𒅂��Ă���܂��B

�g�C���́A�D���ɂ���܂��B�D������ɐ����|���āA���p���ĉ������B�A����A���l�ɁA�ԍ��̑O�ŗ����đ҂��܂��B

�@

�}���́A�P���Ԗ��ɗ��܂��B

�g�C���́A�D�ɂ���܂��B�����̕��́A�D�̃g�C���𗘗p���ĉ������B�n�D�������ԍ��̑O�ŁA�����Ă�����A�D�𒅂��Ă���܂��B

�g�C���́A�D���ɂ���܂��B�D������ɐ����|���āA���p���ĉ������B�A����A���l�ɁA�ԍ��̑O�ŗ����đ҂��܂��B