|

当サイトの目的は、古代史に関するあらゆるテーマの土俵となる「規矩準縄」を示すことである。

「古代史のあらゆるテーマの」とはさすがに大げさに聞こえるかもしれないが、わが国の古代史という範囲に限ればそれほど難しい話ではない。

歴史というものは、一本の樹木のように、根から幹が伸び、枝葉が生じてゆく様に似ている。枝葉が「あらゆるテーマ」だとすれば、根を掘り当てればいいのである。

わが国の歴史には、まさにうってつけの「根」がある。記紀などの史書が、日本のスタート地点として描いた「神武東征」というイベントである。

日本の歴史は天皇家の歴史と云ってよい。そして、神武が「中國(中洲)」へ東征することで、初代の天皇となり、そこから皇室の歴史は始まる。まさに皇国史観はこのような考えのもとにある。この歴史認識が正しいのであれば、古代史研究は、邪馬台国にせよ、倭の五王にせよ、神武東征から始まる歴史の上に成り立っていることになる。

しかし、仮に東征に対する解釈が違っていたとすれば、その後の歴史展開もまったく違うものになるだろう。現に、「騎馬民族征服王朝説」は、神武を創作された人物として、騎馬民族出身の崇神から日本が始まるという独自の解釈で出来上がっている。とんでもない愚説ではあるが、一時は学会に論争を引き起こすほどの地位を得ていた。

このように、スタート地点におけるわずかな歯車のズレでも、結果を大きく変えることになる。言い換えれば、間違ったスタート地点からは正しい歴史解釈は生まれないということだ。その意味で、果たして我々が常識として把握している神武東征というイベントが現在の認識どおりで間違いがないかを調べることは、すなわち我が国の歴史が砂上の楼閣であるのか、耐震構造に優れた堅牢な建造物であるのかの検証になるのである。

しかし、テストケースのための素材だとしても、神武東征を何故今さら取り上げるのか、と思われるかもしれない。神武東征に対する考えは様々である。「架空の人物」と見なして特に取り合わない立場もあれば、記述どおり東征を伝えるだけの説話としてそれ以上考証しない立場など。そう云う扱いのためか、特に重要視されることが少ないイベントでもある。

だが、記紀を軽視せず、正面から眺めるなら、これほど多くの命題を抱えるテーマは他にないことに気付かされる。しかもその命題の唯のひとつも、この長い国学の歴史において解決されていないのだ。

だからこそ、「架空説」という安易な手段に逃避する論法が成り立つのであろうが、そのような逃避からは何一つ生産的な結果は発生しないのである。このイベントに対して無関心を装ったとしても、或いは、神武以降開化までの天皇が架空だと決めつけようが、また、初代が崇神であるか、応神であるか、身勝手に史実を歪めたところで、現在まで綿々と続く天皇家の中の或る誰かが、或る時期、「やまと」に入り、そこから日本という国の歴史が始まったという事実だけは消し去ることが出来ないのである。つまり、誰を始祖にしたとところで、東征という歴史事実が抱える問題からは逃げられないと云うことなのだ。

たとえば、次の問いの答えをご存知の方は居られるだろうか。

「なぜ、神武が初代天皇であるのか。」(※神武を、崇神、応神に変えたとしても求める解は変わらない。)

その理由を考えてみたことがあるだろうか。皇室の起源を示す重要なポイントであるにもかかわらず、これまで誰一人として、その疑問に言及した研究者はいない。不思議なことだ。

神武は忽然と歴史に湧いて出たわけではない。彼は日向に天降った邇邇芸命の子孫だとされるが、大和に入るまでにも日向の地で先代が歴史を築いて来たはずなのだ。では神武以前の先代たちは何だったのか。邇邇芸命たちを差し置き、何故、神武が初代天皇だとされているのか。

未解決な課題はそれだけではない。神武は天孫たちの本拠地である日向をあっさり捨てて、大和にやってくる。そこにも「なぜ」がある。

なぜ、日向を都としなかったのか。

なぜ、東征した先がやまとであったのか。

改めて神武東征に目を向けてみると、未解決のままの疑問符が、まるで霧のようにこのイベントを包み込んでいることに気付く。つまり、これまで唱えられてきた古代史に関わるすべての説は、実体のない雲の上に積み上げられてきた可能性があるわけだ。いくつかの疑問がもし解け、視界が開けたならば、築き上げられてきた古代のイメージが根底から覆ることもあり得る。神武東征とはそれほど影響力のあるイベントなのである。

よって、本サイトは神武東征とその前後の時代に焦点を絞り、スタート地点にかかっている濃い霧を取り払い、以後に続く諸問題が置くべき足場を築くための「原論」を定めることを本意としたい。

神武東征に横たわる解決しなくてはならないポイントをピックアップしてみた。

(1)神武東征の時代背景

年代を正確に特定する必要はないが、神武東征時に至る前時代、つまり記紀が描く世界がどのような時代に生まれたのか、またその時代とはどのような社会であったのかを把握することがまずは不可欠であろう。

(2)神武東征の動機

二つ目は、神武東征はなぜ行われたのか、その動機である。神武軍の規模はわからないが、壊滅的な状況に陥り、兄三名を失うという甚大な被害を被った戦いであったわけだ。攻め込んだ理由は、単に「東有美地(東に良い土地がある)」だけではないだろう。それほどの犠牲を払って、なぜ神武は「やまと」に東征する必要があったのか、その動機の解明は最も重要な問題だと思える。

(3)東征の目的地「葦原中國」とは

東征先の「葦原中國」(正確には「中州」)が(2)の「動機」に大きく関与していることは言うまでもない。問題は、何故その地が「美地」と白羽の矢が立てられたのか、である。

中國が特別な地域であったことは、記紀の記述など、その他の現況からも十分見てとれる。

・高皇産霊が葦原中國への降臨を執拗に推し進めたこと。

・古墳が奈良(葦原中國)周辺地域に集中していること。

・王都が、後の時代を通して、奈良(葦原中國)周辺地域にしか建設されなかったこと。

など、「葦原中國」にまつわる懸案の数々が、そこが単なる目的地である以上の場所であったことを示している。何故そこまで希求されたのか。その理由を明らかにする必要がある。

(4)神武が初代である理由

このポイントは先にも示したが、皇室の歴史に関わる根本的な問題であって、その結果の如何によっては、皇統の概念を一転させてしまうかもしれないものだ。

神武を初代とすることは、日向時代の歴史、さらには「天孫」としての血統を実質的に断ち切ったことになる。ジンギスカンは大帝国を築き上げたが、自らを初代ハーンと云わない。蒼き狼の子孫であることを誇りとし、それを始祖と宣言する。しかし、神武は邇邇芸命や鵜葺草葺不合尊など立派な先代を有しながら、自らを初代とした。おそらく、日向を捨てたことと、宮を中國に置いたこと、そこには共通の理由があると考えられる。

(5)東征後の皇室

最後は、神武が「葦原中國」において如何なるステータスを得て、どのようなスタートを切り、以後綿々と続く皇室のためにどのような礎を築いたのか、その概略を知ることだ。

現実的に考えると、日向という辺境の国からやって来た人物が、中國という地でいきなり「我こそが天皇(大王)」であると覇を唱えたとしても、これまでその地周辺に割拠していた勢力が素直に従うことは考えられない。しかし、史実は東征後の混乱を伝えていない。つまり、当時の社会が神武たちを受け入れる状況にあったと云えるのだ。その状況とは一体何だったのか。そこが神武東征の核心である気がする。

以上のポイントが明確になることで、東征というイベントの実態だけではなく、わが国の黎明期の姿までもが鮮明になるであろう。

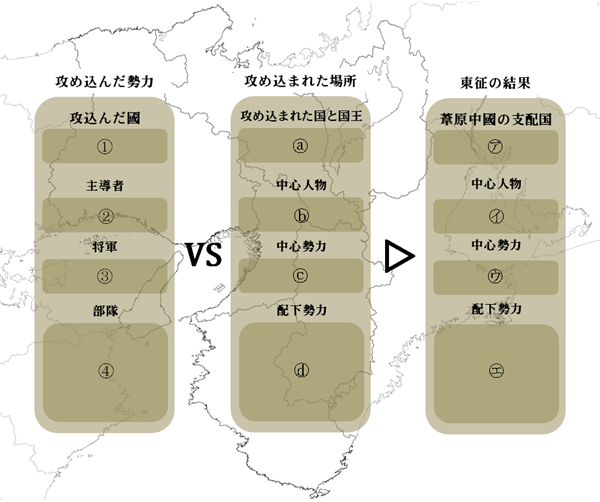

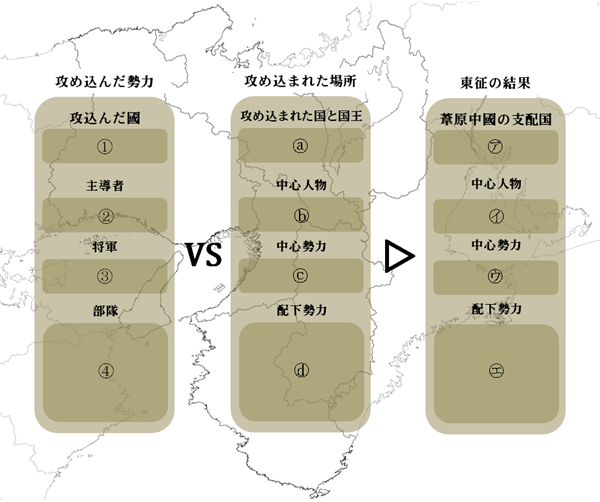

ここに神武東征時の構図を置いてみた。架空だ何だと云う態度を捨て、客観的に東征の状況を眺めてみるためのものだ。歴史のワンカットにはどの場面でさえ、必ず構図というものが存在する。神武東征も伝えられた内容が充実しているため構図による把握がうってつけの素材なのである。

以下の図は東征前後の情勢である。ただし、現時点ではまだ何も埋まっていない。

この図の中で、攻込んだ勢力は、もちろん神武たちであるが、先入観を捨てるという前提に立つ限り、現時点で神武をリーダーだとは決められないため、そこも白紙である。

攻め込まれた場所も同じく、現時点では何もわからない。それが国だったのか、単なる「良き地」であったのか。ただ、長髄彦という強力な武将や磯城津彦など指揮系統で統率された敵が満ちていることを考えると、「国」があったとすべきだろう。国があれば、国王もいたはずである。そしてその下には配下となる勢力も存在したことになる。それらを含め「攻め込まれた場所」として配置してみた。

最後が、東征の結果、新たに出来た「国」の体制である。

先に上げた五つの課題が鮮明になれば、構図の中の空欄が埋まり、これまで縹渺として、「神武東征」という成語でしか認識されて来なかったイベントが、リアリティを伴った歴史事実として浮かびあがる。そして同時に、古代史の研究において必ず定置しなくてはならない「座標点」が定まることとなる。

|