|

■人口遷移が語る列島の勢力図

国力は生産力とそれを支える人口に比例する。技術的に大きく差がない縄文期において、列島の人口分布はそのまま地域の「力」を表すものとなる。

縄文から弥生にかけて人口がどのような変化を辿ったかを見て行こう。

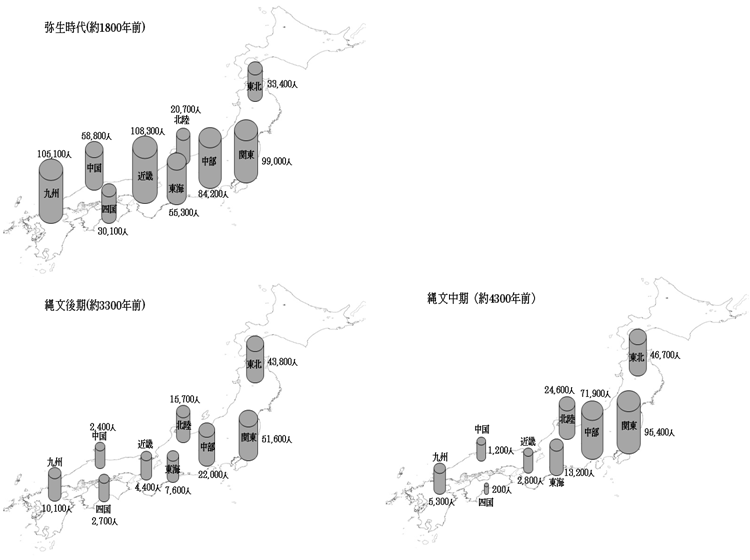

左表はこれまでも様々な場面で紹介されているが、小山修三氏が、全国の遺跡の密度や質を基礎データに、地域特性・環境要素などを加えた数理モデルから算出した縄文から弥生時代の人口分布である。

|

| 縄文早期(8100年前)

| 縄文前期(5200年前)

| 縄文中期(4300年前)

| 縄文後期(3300年前)

| 縄文晩期(2900年前)

| 弥生時代(1800年前)

|

|

遺跡数 |

推定人口 |

遺跡数 |

推定人口 |

遺跡数 |

推定人口 |

遺跡数 |

推定人口 |

遺跡数 |

推定人口 |

遺跡数 |

推定人口 |

| 東北 |

249 |

2,000 |

801 |

19,200 |

1,945 |

46,700 |

1,824 |

43,800 |

1,645 |

39,500 |

597 |

33,400 |

| 関東 |

1,213 |

9,700 |

1,782 |

42,800 |

3,977 |

95,400 |

2,148 |

51,600 |

321 |

7,700 |

1,768 |

99,000 |

| 北陸 |

52 |

400 |

175 |

4,200 |

1,026 |

24,600 |

654 |

15,700 |

214 |

5,140 |

370 |

20,700 |

| 中部 |

377 |

3,000 |

1,055 |

25,300 |

2,995 |

71,900 |

918 |

22,000 |

250 |

6,000 |

1,503 |

84,200 |

| 東海 |

278 |

2,200 |

209 |

5,000 |

550 |

13,200 |

317 |

7,600 |

275 |

6,600 |

987 |

55,300 |

| 近畿 |

35 |

300 |

72 |

1,700 |

118 |

2,800 |

183 |

4,400 |

88 |

2,100 |

1,934 |

108,300 |

| 中国 |

53 |

400 |

54 |

1,300 |

51 |

1,200 |

98 |

2,400 |

84 |

2,000 |

1,050 |

58,800 |

| 四国 |

30 |

200 |

18 |

400 |

10 |

200 |

111 |

2,700 |

21 |

500 |

538 |

30,100 |

| 九州 |

243 |

1,900 |

233 |

5,600 |

221 |

5,300 |

419 |

10,100 |

261 |

6,300 |

1,877 |

105,100 |

| 全国合計 |

2,530 |

20,100 |

4,399 |

105,500 |

10,893 |

261,300 |

6,672 |

160,300 |

3,159 |

75,800 |

10,624 |

594,900 |

ただし、このデータは、発見済みの遺跡を対象とし、遺跡の数の多さが人口算出の基準となっているため、公平に地域ごとの人口ボリュームを物語るものではないと断っておきたい。

たとえば四国の人口が縄文期を通して僅か200〜400人となっている。一般的に人口を試算する計算式には「人口支持力」というファクターが使われることが多い。環境が持つ食料供給能力や平野部の居住可能面積の比較などによってその地域でどれほどの規模の人口を支えられるかを算出するのである。その視点から見れば、四国が極端に他地域と劣っている点は認められない。海産物が豊かな漁場にも恵まれているし、平野部も少なくない。どの項目も西日本の他地域と四国の間に大きな差がないことを考えると、このデータが公平性を欠いていることがわかる。四国に限らず、他の地域にもそういった誤差があることも十分考えられる。多くの場面で引用される資料であるが、これがそのまま縄文期からの人口変移だったと云うことでなく、ひとつの目安と捉えて、活用するのがいいかもしれない。本稿もそれを理解した上で、引用させていただいた。

右表の数字を使って、次の図表では人口推移を地域別の棒グラフにしてみた。

紀元前五〇〇〇年頃九州南部を襲った鬼界カルデラ大噴火の影響もあったかもしれないが、縄文中期には九州・四国地方の人口は激減しており、東日本に大きく比重が偏っていた状態が、縄文後期まで続いている。しかし弥生期にはある程度全国的に平均化されてきた状況が見える。これは九州が再び生活の場となり、さらに稲作技術も陸稲から水稲へと進化し、東日本優位であった食糧生産能力の地域格差が縮まったこと、またさらに縄文晩期から弥生にかけ気候の寒冷化に伴う環境変化が影響したこと、以上の要因がもたらした結果だと思われる。このように、気象学・地質学など科学的データの結果とリンクした変化を辿っているというのは、非常に自然な経年変化と見なせるのである。

さて、人口の変移を追ってみたが、やはりここでも列島の構造に影響を及ぼすような大きな変動はまったく見られず、縄文から弥生時代にかけて人種が入れ替わったなどという大変動の表徴は微塵も表れていないということがわかるのである。

客観的なデータを挙げれば挙げるほどどうも定説には歩が悪い事実ばかりが現われてくる。

このコーナーで縄文期の再考を行ったのは、上記のような事実が存在するからである。

DNA、形態人類学、人口遷移、など、様々な分野の研究からも定説を後押しするデータが上がらないという状況では、縄文期のイメージは改めなければならないだろう。過去に一度として民族を塗り替えるような人の流入がなかったと結論付けるしかないように思える。われわれは、ここにおいて、これまでの常識であった縄文と弥生の民族的断絶という考えを潔く捨て去り、弥生期は縄文からの連続体で営まれたのではないかという仮説に立って、歴史考察をやり直す必要があるのではないだろうか。

|