|

■古代の流通網国家経済

倭国が奈良周辺であることは揺るぎなく、否定の出来ない事実である。であるならば、その「わ」という地名、国名となった名称は何らかの形で奈良の地に刻まれているのだろうか。

もちろん、国名が必ずしも地名として残されなくてはならないわけではない。現に「日本」という都市はわが国にはない。しかし、何故「わ」という国名が伝えられたのかは興味深いテーマである。

焦点を当てたいポイントは「交通網」である。

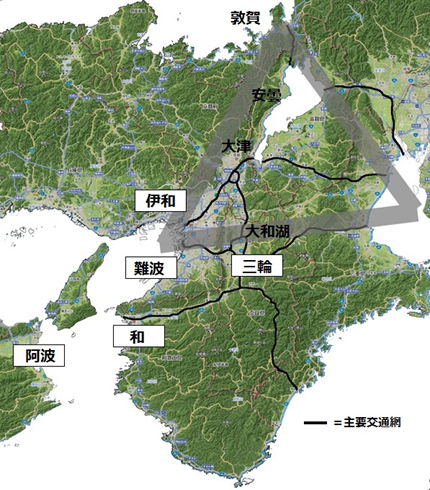

わが国は海運に長けた国であり、海外との交易も古くから行われてきた。国内の流通も海運が中心であっただろう。ただ、海となると危険も伴う。外海(そとうみ)である太平洋側はもちろんのこと、日本海も実は荒れる海である。その環境の中、最も安全な航海が保障され、そのため重んじられた海域と云うと思い当たるのはただ一つ、「瀬戸内海」であることは明らかだ。そこはわが国の海上交通の大動脈であり、稲作など技術の伝播を担ったルートでもある。

この瀬戸内海ルートを海上流通の要とすると、陸上流通も含めた交通の集約点となる地域はどこになるだろう。これも言うまでもない。瀬戸内と東日本をつなぐ「難波津」以外に見当たらないであろう。この「難波津」と云う地は日本列島の流通という面から見て、わが国最高の立地環境と呼べる条件をすべて有しているのだ。

一度、上空から列島を眺めたと仮定し、その視点からわが国のネットワーク特性を分析してみよう。古代、そこが都市であったと思われるポイントから、各地へ繋がるルートを見てみると、内陸部は標高の高い山々が遮っているため、陸路の輸送は「内陸部から一旦港を経由する」という経路を選ばざるを得ないことがわかる。もちろん、たとえば信濃から美濃のように陸路のみで構成出来るルートもあるが、離れた地域への輸送は効率を考えるとどうしても海路を経由するルートを選ぶことになる。

ただし、いくら海路が発達していたとしても、日本列島は致命的な障害をひとつ抱えている。それは、本州が長細いところである。日本海側から太平洋側への移動は、海路だけに頼ると津軽海峡、或いは関門海峡を通るかなり遠回りのルートになる。古代も現在も交通網に期待することは、いかに短時間で安全に物資を各地へ届けられるか、有事に臨み、戦場にどれほど早く兵を派遣が出来るか、ということである。経費削減だけの問題でなく、国家の存亡にもかかわるため、高速交通網の整備が最優先の事業であるのは当然なのである。

しかし、その時、この本州と云う少々勝手が悪い地形に、アガラス岬経由のアフリカ回航に対するスエズ運河のように、日本海側と太平洋側を結ぶ高速交通路があればどれほど便利であろうか。本州のど真ん中をばっさりショートカットするバイパスだ。

まさに、難波を起点とする地は、幸運にも誰もが切望するそのバイパスが実在した場所だったのである。

そのバイパスとは、

敦賀~琵琶湖~京都~大阪湾

敦賀~琵琶湖~奈良~大阪湾

敦賀~琵琶湖~尾張

津~三輪~大阪湾

というルートだ。

派生コースも幾筋も存在するが、敦賀湾(日本海)、伊勢湾(太平洋)、大阪湾(瀬戸内海)、この三大海域にまたがるように大三角形をかたどって敷かれたショートカットバイパス。これこそがわが国の最重要ルートであることは誰の目にも明らかである。

ここに挙げたルートで何かを思い出さないだろうか。壬申の乱、関ヶ原の戦い、天下分け目の戦いが発生した地域だ。この地が大乱の戦場となったのは、ここが「天下の分け目」の地、この地を得るか失うかが、列島の制覇と直接結びついていたからであろう。

つまりこの重要な要衝こそ国の生命線といってもおかしくないのであり、東日本と西日本の中間に位置し、情報ネットワークのポイントとしても、交通ネットワークのターミナルとしても、わが国の中心となるにふさわしい場所であったと云えるのだ。

当時の大三角形バイパスがどのようなものであったか観てみよう。

奈良盆地は、藤原京が建造された頃もまだ多くが湿地で、今のように田畑が広がる地でなく、農耕にも住む地にも向かない土地であったようだ。

しかし、別の視点で見れば、優れた地の利が見えてくる。特に、縄文海進の頃は海水面が最大に上がり、大阪湾は大きく内陸に食い込んでいた。奈良の地は、たびたび繰り返す亀の瀬の崩落により盆地内は湿地と湖に覆われた水路を形成し、そこから大和川によって河内につながっていた。京都には巨椋池があり、河川により大阪湾にも、また北の琵琶湖に繋がっている環境であった。

また奈良の北側を流れる木津川は、奈良盆地に広がる湖に合流し、京都・奈良間の水路を形成していたとも云われ、そこはまさに難波から京都、奈良、河内の地を結ぶ巨大なリング状のハイウェイが形成されていた地域だったのだろう。

そして、このリング航路が起点となり、まるで駅前ロータリーのように各方面に向け放射状に陸路や河川が伸びる巨大な「ハブターミナル」を形成し、その中で最も重要で、交通路の大動脈とされていたのが大三角形バイパスであったのだ。

古事記の垂仁朝には沙本毘賣命の子、本牟智和氣が言葉を発しなかったが、鵠の声を聞き、初めて声を発する場面を描いた記述がある。

故、是人追尋其鵠、自木國到針間國、亦追越稻羽國、?到旦波國、多遲麻國、追廻東方、到近淡海國、乃越三野國、自尾張國傳以追科野國、遂追到高志國而、於和那美之水門張網、取其鳥而、持上獻。

この一文に、大動脈は見事に古代のメインルートとして記述されている。その大動脈は旧石器、そして縄文期から延々と、各都市を結ぶハイウェイであり続けてきたのだろう。

■大動脈に名を残す勢力国家の流通網

この交通路は、各勢力が特に海路の権益をめぐって、政治的な戦いを繰り広げた場所でもあっただろう。その痕跡は要所々にしっかりと刻まれている。

三輪から北上すると、木津市の東に加茂、春日。琵琶湖西岸に和邇。湖北に安曇など、倭国の名だたる勢力がずらっと地名に名を刻んでいる。そしてこれまでの結果である「我が国が海洋氏族によって建国された」という歴史事実を裏付けするように、このルートに残るのは内陸であるにもかかわらずすべて海洋氏族の名称なのである。

分岐点や河口などの要衝を見ても面白い結果が現れる。まず、琵琶湖から京都に抜けるもっとも重要な港は「大津」。これは大きな津ではない。一時期倭国を統治した大國の名を持つ港である。そして、大津を起点に京都を経た大阪湾には「住吉」があり、京都から奈良を抜け、五条から続く紀ノ川河口には「日前大神」がある。また、琵琶湖から北へとると、現・塩津海道を通り、笙の川に抜ける日本海の玄関口は気比の大神が座す敦賀の地である。そして鈴鹿関・不破関からの到達点である伊勢湾には尾張の「熱田神宮」、伊勢の「伊勢神宮」が控える。このように古代を飾る大神や有名どころがズラッと勢ぞろいしているのだ。

権益争いの痕跡は日本書紀にも顔を見せる。

神功皇后:爰伐新羅之明年春二月において、神功皇后が難波の手前で船が進まなくなる。その時、天照(大日女尊)の荒魂と稚日女尊と事代主と住吉の和魂を祀る時、住吉神が「吾和魂宜居大津渟中倉之長峽。便因看往來船。」と指定する。定説ではこの大津を「大きな津、長峽を長く伸びた地形」とするが、この地はその名の通り明らかに現・大津市和邇北浜の地である。そしてこの和邇北浜の地には図ったように住吉神社があるのだ。

この神社には次のような縁起が残る。

一〇一〇年(寛弘七年)、清仁親王(きよひとしんのう、花山天皇の皇子)が琵琶湖で時化(しけ)に遭った。その時、船首で住吉大神の加護を祈ると、地元の漁師に偶然遭遇し助けられた。それをありがたく思い、その縁からその地に社殿を構えたとされる。

この神社縁起に云う「その縁で社殿を構えた」というのは、元々古来よりここに住吉が祀られていたからこそ、この地で加護を祈ったのであり、その恩で社殿を拵えさせたというものだ。神功皇后の東征によって、住吉は琵琶湖の最も重要な琵琶湖~京都ルートの一角を掌握する権益を手にしたのである。国家としての成熟度も高くなっていたであろう神功皇后の時代においてさえ、このようにそのルートが政争の火種になっていたのである。

■「わ」と呼ばれた地域列島の国家

奈良・京都・大阪にまたがる交通のメインルートを先ほど「リング状」だと書いたが、日本語では「輪(わ)」である。

「倭」という国名は、この「輪」のような航路から作られた名称かもしれないと言ったら、こじ付けに聞こえるかもしれないが(いや、もちろんこじ付けだが)、この地域が「わ」にまつわる起源を持つという考えは、あながち的外れな話でもないとも思える。実際に、大阪湾を起点とし、輪のようにつながる航路には不思議なことに「倭」の痕跡がはっきり残っている。

まず、瀬戸内海から難波津への北航路の入り口(淡路島の北・明石海峡)である播磨・摂津には、「伊和大神」に代表される「い+わ=磐」と呼ばれる地域であった。淡路島の北端にも「岩(磐)屋」の地名が残されている。また、「伊和」から進み、リング航路の起点となる難波津は難波「なに+わ」である。また東に廻り込んだ「やまと」地域には「み+わ=三輪」の名があり、やまとから紀ノ川を下った紀淡海峡の付け根である紀伊葛城は、和歌山、若川、和歌島など、地形名称に「和(倭)」を冠する地域が残っている。そして、この輪の南航路の西端、鳴門海峡には「阿波=あ+わ」という国が控えているように「わ」の地域は古代の最も重要な交通路を包み込んで存在しているのである。

もしその「○+わ」の分布が「倭」の発祥地域を示すものであるならば、日本書紀と古事記が記す「倭」また「倭国」の地域、また扱われ方の特徴も、「わ」の地域に重なるはずである。

記紀の中の「倭」「倭国」という表記を拾い上げてみよう。

日本書紀の中で「倭国」は、先ほど例に挙げたようにほぼすべてが住所表記として使用である。それが指し示す場所は、一か所のみ河内に比定されているが、他は皆、奈良盆地の南東部に位置する「磯城・宇陀」という、かなり狭い地域の国として扱われている。

しかし、「倭」と一字だけで呼ぶ時には状況が変わっている。その倭は、どちらかというと、奈良周辺も含んだ大きな範囲、つまり特定の一地区ではなく、もっと広がりのある場所を指す表現で扱われている。ちょうどそれは、伊和や阿波、三輪などに囲われた地域と重なる。

(古事記)

又定倭屯家(倭の屯倉を定む)

於是息長帶日賣命。於倭還上之時(倭に還り上る時)

阿知直盜出而、乘御馬令幸於倭(馬に乗せ、倭に幸すよう令す)

故、率逃於倭。(率いて倭に逃げり)

上幸於倭之時、到大坂山口以爲(倭に幸し上る時)

上於倭之日、必自跛也(倭に上る日)

(日本書紀)

既而從海路還倭(海路から倭に還る)

自伊勢還於倭(伊勢を立ち倭に還る)

自山背??而向倭(山背を経由し倭に向かう)

自大坂向倭(大阪を立ち倭に向かう)・他

「わ」の語源など今更辿れるものではないが、例えば「庭=に+わ」「川=か+わ」「際=き+わ」などのように「わ」とは境界に囲まれた場所、またその境界を表す意味を持つ語であることから、「倭」という呼称は、需要な交通路によって形成された場所としては相応しいネーミングなのかもしれない。そして、その境界地域に生まれた交通の要衝は「三輪」「伊和」「難波」「阿波」などという固有名を与えられ、シルクロードの隊商都市のように富が集中する場所として発展していったのであろう。

この考えが正しいという確証などないが、このような想像が容易に膨らむ地域は全国のどこを探そうと他にないであろう。その観点からも、倭国が奈良周辺を指すことはさらに確実性を増すのである。

|