|

�`�����ꕶ������E���𐭎��̒��S�Ƃ��đ��݂��Ă����Ƃ������Ƃ́A�����̂ɑ���F�������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���̂Ȃ�A�_���͖��J�̒n�ł͂Ȃ��A�`���̒��S�̈�ɓ������s�������ƂɂȂ邩�炾�B�܂�A�_�������̃V�i���I���`�����狶���Ă��܂��̂ł���B

���������A�L�I�͂����܂œV�c�Ƃ̗��j���L�^�������̂ɉ߂��Ȃ��Ƃ������ƁB���Ɂu���{���I�v�͂��̕Ҏ[���O�Ƃ��āu�`���̒��̓��{�ɂ܂����j�݂̂��v�`���Ă��邽�߁A����ꂽ������Ă���Ȃ��A�Ƃ����_���S���Ă����K�v������B

�����A�_���̕���͔��ɋ����n��Ɍ��肳�ꂽ���̂ɂȂ��Ă���B�������琼�{�����Ƃ����A�̑啔���ɖډB���������f�ГI�ȋL�^�ł����Ȃ��̂��B

���{���W�O�\�[�p�Y���ɗႦ��A����杂̃s�[�X�͋͂��������x�Ȃ̂ł���B���̎���A�c��̃s�[�X�͂ǂ̂悤�ȏ������̂��B���̕����Ȃ��ɂ͉������Ȃ��B

���Ƃ��A��㋌���{�I�ɂ͐_�����������b���ɓ���O�̐��ς�`���Ă���B���̂ЂƂ̋L�������������ł��A�u�_�������v�ƂЂƂ�����Ɍ���Ă��܂��Ă��鎖�����A�����Ɛ[���w�i�ƍL���莝���ςł��������Ƃ��@������̂ł���B

�`���̒��S�n�ɍU�ߍ��킢�B���̂܂�����Ă��Ȃ������̐^���͋L�I�ȊO�̎����Ɏc����Ă���B

�ł́A�c��̃s�[�X�߂邽�߂Ɏ��W���ׂ��ޗ��͉��ł���̂����l���悤�B

���̑��́A�w�`���̓����̐��x�ł��낤�B

�����Ƃ����Љ����������̂��A���炭�����̓����̐����N���ƂȂ����̂ł��낤���A�`���̎x�z�̈悪�ǂ��܂ŋy�сA���̗̈���ǂ̂悤�Ȍ`�œ������Ă����̂����A�Œ�̏��Ƃ��ĒT��K�v������B

���̓����̐��ɂ���Ă킩��̂��w�_���Ƙ`���Ƃ̊W�x�ł���B�`���͓G�Ȃ̂������Ȃ̂��B���̓�������ŁA�����̈Ӗ��͑傫���ς��B�܂��A�_�����ǂ̂悤�ȗ���ɂ������̂����A�����̓��@�𖾂ɂ͌������Ȃ����낤�B

�����āA�Ō�́A���������́w�Љ��x�ł���B��ɂ��G�ꂽ���A��㋌���{�I���`���鐭�ςȂǂ����܂��A�����͉����_�@�Ƃ��Ĕ��������̂��A����ژ_��ł̐킢�������̂��A�N�̈ӎv�ł���͍s��ꂽ�̂��A�Ȃǂm�ɂ���K�v������B

���`���̓����̐����Ƒ̐�

�ł́A����ǂ��Đi�߂邪�A�܂��͐_�����U�ߍ��`���Ƃ͂ǂ̂悤�ȍ��Ƃł������̂��A���̓����̐������猩�Ă������B

�����̐���T��ɂ������āA�ЂƂ�����݂������B

����́u���ƍ�p�v�A������A���@�A�s���A�i�@�Ƃ������{�@�\�̑z��ł���B

�Ñ�Ƃ�������Ɂu���ƍ�p�v�Ƃ������t�������o���ƁA�������I�Ȉ�ۂ�^���邩������Ȃ����A�����Ă����ł͂Ȃ��B�v�́u�����v�̖��ł���B

���o�I�ɁA�Ñ�Ɖ]�������ŁA���̎���̂��̂͂��ׂĖ��n�E���J�ł���ƍl����ꂪ���ł��邪�A���������藧�ɂ́A�K�͂⎞��ɊW�Ȃ��A�Œ���́u�\���v�����͕K�v�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͉����ɂ����Ă��]���邱�Ƃł���B

���Ƃ��A���栂��b�ɂȂ邪�A�u�L�����̎�͒����v�Ƃ������ۂ��ɍ̂낤�B�������R�Ƃ��āA�����̎���t��H�ׂ邽�߂��Ɖ]��ꂽ������������B���������R�̐��ۂ͂Ƃ������A�����Ȃ�Ƃ������ۂ͊O���`���̕ω��Ƃ����悤�ȒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���̏グ���������ŁA���ꂪ�����l�ԂȂ�ɓx�̕n���Ŏ��S���鋰�ꂳ������傫�Ȍ��ׂ����̂��B���̂��߃L�����̓��ɂ͌��������ɕۂĂ�悤�Ƀ����_�[�l�b�g�i����ԁj�ƌĂ��Ԗڏ�̌��ǂ��{����Ă���B�����Ȃ邱�Ƃ͕\�ʓI�ɂ͏����ȕω��ł��邪�A�����ł͑傫�ȕϊv���āA������𐬂藧�����邽�߂̍Œ�K�v�Ȋ�{�\����n��グ�Ă���̂ł���B

����͍��Ƃ����`�ԂɂƂ��Ă������ł���B�������藧���߂ɂ͒�����ۂ@�\��A���ƍ������m�ۂ���@�\�A�����������ێ�����@�\�ȂǁA�������Ƃ��đ������邽�߂̊�{�\���������ɔ�����Ă��Ȃ�����͐��藧���Ȃ��̂ł���B�����A���̐����́u���ƍ�p�v�Ƌ��ɔ�������A�݂����e�̂悤�ȊW�ł���̂��B����܂ł̏͂ŁA�`�������{�����������̐��x��d�g�݂����グ�Ă������A����炪�l�Ă���A���z�����v���Z�X���A���ׂč��ƍ�p�ɂ���Ďx�����Ă����Ɖ]����B

�Ñ㍑�Ƃ̍��ƍ�p�́A������݂Ɠ����\���ł͂Ȃ��������낤�B�������A�P���ŃV���v���ł��������Ƃ����ƌ����Ă����Ƃ͌����Ȃ��B���n�x�̍��͂���A�����Љ�ł���B�H�Ɛ��Y�A�y��⓹��̐����A�^�A��ʁA����A�ʐM�ȂǂȂNJ�{�I�ɕK�v�Ȃ��̂͌��݂��Ñ���ς��Ȃ��B

���Ƃ��A��̏͂ł����y�������A�Ñ�̌�ʖԂ◬�ʂȂǂ́A���[���̐��肾���Ɏ~�܂炸�A������@�ցE�ݔ��̈ێ��E�Ǘ����P�v�I�ɕK�v�ƂȂ�B���̂��߂ɂ͋K������w���n����L����g�D���K�v�s���ɂȂ�B����͌��݂̍��y��ʏȂ�ʎY�ȂɊY�����镔��ł������ł��낤�B�C�H�◤�H�̐����́A���̎�������̐������ł���̂��B

���̏d�ӂ��ۂ����Ă����̂́A�_��̎���ł́A�������ߑfᵚj�_�����̒����������̂�������Ȃ��B

�_�ѐ��Y�Ȃ����R���݂����͂����B�������A�Ñ�ɂ����āu�H�v�́u�Ɓv�ł���u�Łv�ł���A���Ƃ̑��S�����E�����{�ł������B������l����ƁA�P�Ȃ�H�ƒS���Ɏ~�܂炸�A���炭�����Ȃ����˂�ł��傫�Ȍ��͂�L�����E�Ƃ��Ēu����Ă����̂�������Ȃ��B

���̂悤�ɌÑ�ɎU��߂�ꂽ�f�Ђ�����ȒP�ɋ�̓I�ȁu���ƍ�p�v�̑��݂��\���ł���̂ł���B�̂ɁA���̉������������x���Ő��������ǂ������j���݂̂��g���Ď����čs�������B

���H�����\��v���ƍō�����

��n�߂Ɏ��グ��̂́A���O�ɐG�ꂽ�u�H�v���i�銯���ł��邪�A�j���̋L�q��T���Ă݂�ƁA����͂܂��ɗ\�z�����ʂ�̌`�ŋL����Ă���B

��㋌���{�I�@�V���{�I�@��N�t��

�Z�F���u���������������{��F�V�c�䐢���ב��א\�H������v��ꎑ�_

�����I�ɂ́u�H�����\��v�v�Ƃ�����E�����x���o�ꂷ��B�L�I�ɂ͈�،����Ȃ��E�ʂł���B

�����I�̒��ł́A�L�I�ɂ��o�ꂷ��u����i�����ˁj�v��u��b�v�Ƃ�����E�������邪�A�u�H�����\��v�v���ł��d�v�ȍō��ʂ̖�E�ł���悤�ɋL�q����Ă���B���̂��Ƃ͖�E��������M���m���B���̂Ȃ�A��ɂ����������A�u�H�v���������Ƃ̑�{�ł��邩�炾�B

���{���I�ɂ��͂�����Ǝ��̂悤�ȏق��L����Ă���B

�鉻�V�c���N�Č܌��h�N��A�ٞH�A�H�ғV���V�{��B

�l���̐������獑�ƍ����܂ł����A���ׂĐH�Ɏx�����Ă��邱�Ƃ��ׂĂ���̂ł���B

��㋌���{�I�ɂ́A�܂��A���̂悤�ȋL�q��������B

�m�\�H������v�ҍ��V��A��b����

�u�H�����\��v�͍��̑�A�E��b�ł���v�Ƃ����Ӗ����B

�u��A�E��b�v�Ƃ����ƁA�L�I�̒��ł͖�E�̃g�b�v�A��ƂȂ�ꖱ�E�햱�Ɉʒu������̂ł���B�܂�u�H�����\��v�v�Ƃ́A���{���I�i���j�j�̒��ōō��̒n�ʂƂ���Ă���u��A�E��b�v�����˂���E�ł��������ƂɂȂ�B�܂��ɂƂ�ł��Ȃ��匠�ł���B

�����A�l���������\���[���ł���B

�u�H�v���i��Ƃ������Ƃ́A���⋙�J�E�ʎ��͔|�ȂǍ��̍������琬�E�J���E�Ǘ����������S�������ł͂Ȃ��B�u�H�v�Ɋւ�邳��ɏd�v�Ȃ��̂Ƃ͕��Ƃł���B�u�H�v�́u�Ɓv�u�Łv�ł���Ƌ��Ɂu���v�ł����邱�Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�u���v�ƌ����Ό���ł͖h�q�Ȃ����A�����̕��͐E�ƂƂ��Ă̕��m�łȂ��A�H�Ɛ��Y�҂��L���̕������˂Ă����B���Y�҂����ł���Ƃ������Ƃ́A���Y���i��ē����R���܂ł����������Ă������ƂɂȂ�B�܂�A�O�q�̔_�ѐ��Y�ȁE�����Ȃ��h�q�Ȃ����˂Ĉ�̂ƂȂ����A���ꂱ���������́A��������قǂ̗͂��������Ȓ��ł������\�����\���l������B

����͂���Ӗ��A���̂ЂƂ̖�E�ɍ��ƌ��͂̑啔�����W�����Ă������Ƃ���Ă���̂ł���B

�b�͈��邪�A���Љ�����̋L�q�ɂ́A����ɔ��ɋ����[�����e���܂܂�Ă���B�Ñ�̐����̃��x�����\�z�ȏ�ɍ��x�ȗ̈�ɂ���Ƃ������Ƃ��������猩�ĂƂ��̂��B

�u�H�����\��v�͍��̑�A�E��b�ł���v�Ƃ́A�u�H�����\��v�v�Ƃ�����E���u���v�Ɏ��鈽�鎞���u��A�E��b�v�̓�̖�E�ɕ������ꂽ�Ƃ������Ƃ��B�����͐��n����ɔ����āA�댯�ȗv�f���������Ƃ��A���肵���^�c��Njy��������Ɍ������B�����ɂ�����댯�Ȉ��q�Ƃ́u���͂̈�ɏW���v�ł���B�͂̕Ώd�́u���̗͂��p�v����������ł���B�����āA����������ׂ�����i�`�Ԃ��u���͏W���v�̑ɂɂ���u���͕����v�Ƃ����l�����ł���B

�`���́A�F���u�������̎���A�H�����\��v�����ł�������E���A�o�_�F���̎���ɓ����A�Ӗ������͈Ⴄ���A���݂ł����Ƃ���́u�O�c�@�v�u�Q�c�@�v�̂悤�ɁA�\���Ɏ��~�߂�������@�\��g�ݓ���Ă������Ƃ��킩��̂��B

�����̑��̏Ȓ����ƍ�p

�Ñ�́u���ƍ�p�v���������Ղ͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B�L�I�⑼�̎j���̋L�q�����Ă݂悤�B

���{���I�@�_��@������̒i

���ȋI���������c��u�����~�A���}�ҁB

�F�Òm�~쏂�ҁB

�V�ڈ���~���ҁB

�V���h�~�ؖȎҁB

�������~�ʎҁB

�T�g���ʖ��A�Ȏ㌨�푾���y�A������A�ȍՍ��~�ҁA�n�N������B

���V�Z�����A���~���V�@���Җ�B�̘�ȑ���V�m���A����d���B

�������̖�E�̔C���L�^�ł���B

���̐��s�̋L�q��M�p�������A�_��Ƃ�������ɂ����Ă��łɍs���g�D�������Ƒ̌n�����݂��Ă������Ƃ͖��炩�ł���B

��E�̓��e�����Ƀ��A���ł���A���̎���Ȃ�ł͂̓����I�Ȃ��̂Ƃ��Ċ������⒆�b�����C�����ꂽ�u�~���V�@���ҁv�Ƃ�����E�������[���B

�܂��A�����̎Љ�ō����ƂȂ��Ă����̂́u�ߐH�Z�v�ł͂��邪�A���ƍ������m�ۂ��A�x����ڎw�����߂ɂ͌o�ς̖������d�v�ł���B���̂��߁A��L�̐l�����e�͎�Ɂu���Y�v��S�������ɂ���Đ�߂��Ă���B

�������̐��Y�������ʂł���B�R���ɂ܂��u�|�v������A�ߕ���z���i�̌����Ƃ��Ắu�ؖȁv������A���ړI�ȍ����ł���u���v��u�ʁv��������B���ʂ̏��Łu�ꔄ�v�ɂ��Ď����������A����ʂ̐��Y���H�����ƊNJ��ł������؋��Ƃ��āA���ꂪ�����ɍs���Ă������Ƃ������L�^���������Ďc����Ă���̂ł���B

��㋌���{�I�̐_�������̒i�ɂ��A�����̏Ȓ���`����L�q���c����Ă���B�ꕔ�����ďЉ�悤�B

��㋌���{�I�@�V�c�{�I

���V������ꎕ��������X�_�����ʖ����ؖȖ�����

�������ʖ������V��

���V���h�������ؖȋy����D�z��

���V�{�����V���h���������`�n�d�B������

���V�{���X������n���B�D���ؖȉi�另�\��

���V�x�������[�n�V�V������

����u�������������Ɩ�

���V�Z�������V��q�����`�V�ߚ��ߔV����

�����b�������ڕ��q�슯�����J����

���{���I�̋L���ɔ�ׂċ����I�̂ق����L�͈͂̑g�D��`�����Ă���A�g�D�\���Ɏ���܂ł��ڂ����`���Ă���B

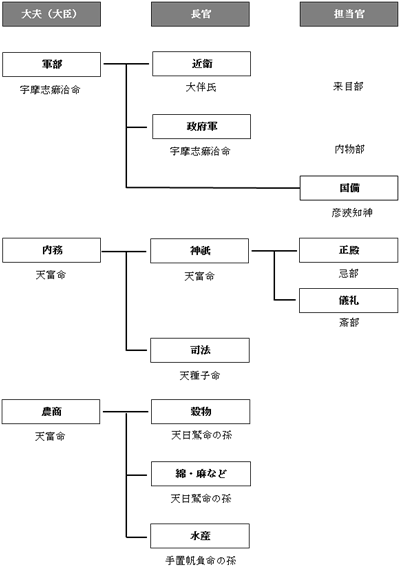

�ȒP�ɑg�D�}�Ƃ��Đ�������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

�S�e�łȂ��ɂ���A���̐}����`���̐��{�\����������x�z���ł���B

�������āA�u���ƍ�p�v�̍��Ղ�T���Ă݂�ƁA���̉^�c���@�\���Ƃɕ������A���ꂼ�ꌜ�Ă��ƂɒS���Ȓ��Ɉς˂�Ƃ���������@�͌Â�����ɂ��Ȃ�̃��x���܂Ŋ������Ă����Ɖ]����̂ł���B

�����ɏЉ���L�q�́A����܂ł���قǏd�v�Ȃ��̂ł���ƔF������ė��Ȃ��������̂��B

��㋌���{�I�͋U���I�Ȉ����������Ƃ�����A���̓��e�͕Ҏ[���́i�������j�����g�̉h�����֎����邽�߂ɑn�삵�����̂ł͂Ȃ����ȂǁA���j�̋L�^�Ƃ��Đ^���ʂ����舵���邱�Ƃ��Ȃ������B�������A�u���ƍ�p�v�����z���A���̎��_���璭�߂�ƁA�j���̋L���̒��ɂ́A�Ñ�̐����`�Ԃ����A���ɕ\������Ă��邱�Ƃ������Ă���̂��B

���Ƃ���Ñ���ߏ��]������̂ł͂Ȃ��A�����Љ�Ƃ��ė�������A�u���ƍ�p�v�Ƃ͂��̎���ɂ����ƂɂƂ��ĕK�v�s���Ȃ��̂ł���A���j���l�@����ۂɂ͏�Ɉӎ����ׂ����̂ł���Ƃ������Ƃ������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B

�������͈����ƍ\��

���ɁA�`������̂ǂ��܂ł̎x�z�̈�������Ă����̂��ł��邪�A�C�O�̍��i�����j������䂪���̖���ł���ƔF������Ă����悤�ɁA�`���͂��������{�̔e�҂ł���킯�ŁA���ꂪ�ޗǎ��Ӓn�悾���̏����ȓ����@�ւł������Ƃ͍l���ɂ����B

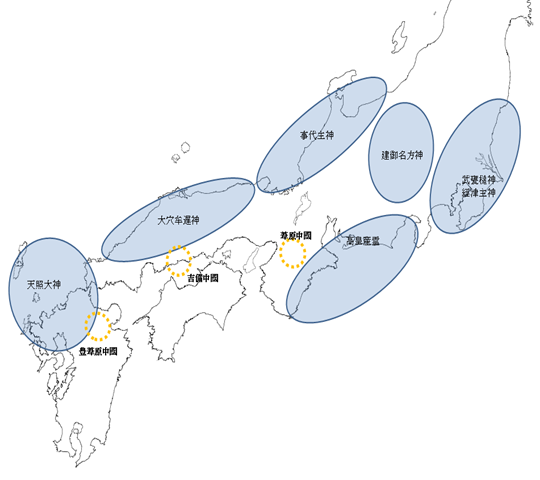

���Ƃ��A���j���Ő����S��ɗ��ʂ���Ă������ƁA�e�n�Ɏc���ꂽ�_�����`���A�ɜQ���_�E�ɜQ�e�_���������Ɖ]���唪�F�A���{��������B���瓌�k�܂ň��S�ɍq�C�o���������ȂǁA�`�����A�������̓��ꍑ�Ƃł��������Ƃ�鍭�Ղ������������邪�A�u��B�����v�u�g�������v�Ɖ]���悤�ɁA�n�悲�ƂɓƗ��i�G�j�����卑���Λ�����悤�ȕ��Ƃ��������Ƃ��������͈̂�،����Ȃ��̂��B

�������A鰎u�ɏ����ꂽ�u��z���v�̂悤�ɕӋ��̒n�œƗ���ۂ��͂��ꎞ�I�ɔ������邱�Ƃ͂�������������Ȃ����A��т��ĉ䂪���́u�`���v�ɂ���ē�������铝�ꍑ�Ƃł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A���̓_������A�����Ɏ������u���ƍ�p�v�̓K���͈͂͑S���K�͂ł������ƍl������B

�ȏ�̂��Ƃ́A��]�I�ϑ��Ƃ��A�v�����݂ʼn]���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�`���̎x�z���S���K�͂ł������؋��̈���A�`�����C�������u��E�v�̂ЂƂɎc����Ă���̂��B����́A�N�����悭�m���Ă���u�킯�v�ł���B

���́u�킯�v�����Ƃ��������ł������̂����A�헤�����y�L�̖`���ɂ킩��₷����������Ă���B

�헤�����y�L

�헤���i�@���@�\�ØV���`������

�⍑�S�����@�ØV���H�@�Îҁ@�����͍������x��ȓ������@���̉�P���@�������@�s���헤�@�B�̐V���}�g���߉�@�v�����ύ��@�e�����ʗߌ��Z

�u�e�����ʗߌ��Z�v�i���̂��̑���ʂ�h�����Č��Z�������j�Ƃ���悤�Ɂu�킯�v�Ƃ͒������{��L�͎�������u�h���v���ꂽ����n����i���l�Ȃ̂ł���B

����ł́u�c���̎q���Œn���ɗ̒n��^����ꂽ�҂̏̍��v�Ƃ���Ă���悤�����A���������ɂ��̂悤�ȍl�����o�Ă����̂��s���ł���B

���̍l�������炩�ɊԈႢ�ł��邱�Ƃ́u�킯�v�̎��Ԃ�T��킩��B

�Ⴆ�A�N�����m���R�S�����́u���l���b�v���c���Ƃ͌����Ȃ����낤�B�܂��A���̃��X�g�����Ăق����B

�i�l���j�@�i�n��j

���沕ʖ��@��茧

�ۘC�H�R�g�F�u�� �H�c��

�V���ʖ� ������

��Εʗ��� �V����

���ۘa���� ��ʌ�

�����ʕF�� ��t��

�����ʖ� �É���

�������ʖ� �ΐ쌧

���q�h���ʖ� �x�R��

����a���\�� ��

����ʉ��� ���m��

�����ʖ� �O�d��

�V�ÐΖ�ʖ� ���R��

�V�����V�a����_ ������

�V�Ζ�ʖ� ������

�����ʐ_�@������

�\��ʖ��@���茧

�u�ʁE�a�C�v�̖�E�������ꂽ�l���ł���B

���̒��ɂ��c���̒n�������҂͌����Ȃ��B�u�헤�����y�L�v���`����悤�Ɂu�킯�v�́A�c���Ƃ͊W�Ȃ��A�`������߂��l�X�Ȑ��x��V�X�e���̂ЂƂƂ��Đ��܂ꂽ�n���s���̊��E�Ȃ̂ł���B

�����āA�E�̐l�����X�g�́u�킯�v�̍L������������߂ɗ������̂����A��B���瓌�k�܂œ���E���S��ɔz����Ă��邱�Ƃ͈�ڗđR���B

����ɂ��̃��X�g�́A�j���ł͂Ȃ��e�n�̐_�ЂɎc��l���������܂܂��B�܂�u�킯�v�̐��x���@���ɒn���̋��X�ɂ܂ŕ��ՓI�ł��������Ƃ������Ƃ������Ɏ����Ă���A�`���̓������S���I�ȍL����ł��������̏؋��ƂȂ��Ă���̂ł���B

�������\�����Ɠ���

�j���̋L�q�́A�`���̑g�D�\�����A���������̕M���u�H�����\��v�v��v�Ƃ��āA���̉��Ɋe�Ȓ���݂��A�n���ɂ́u�킯�v��h������Ƃ����A�����W�����v�킹�铝���X�^�C���ł��������Ƃ������Ă����B�u�����W���v������ł͗��ߎ��ォ��Ƃ��Ă��邪�A�����������������A���łɐ_��Ƃ�������ɂ��̖G�肪������̂��B

�����A�u�����W���v�Ɖ]���Ă��A�`���̂���͏����Ⴄ�悤���B�L�I���܂ߗl�X�Ȏ����̒��ɂ́A�`�����Ǝ��̑̐��œ������s���Ă������Ƃ������L�q���]�����Ă���B���������Ă݂悤�B

�i�P�j�d�������y�L�K�یS��

�u�㉪���B�o�_���̈����_�A��`���̐��E���R�E�����̎O�R�����ӂƕ����č����Ђߎ~�߂ނƗ~���ď�藈�鎞�A�����ɓ���B�T�����Ў~�ނƕ����A���̏���D���č������B�v

���̔d�������y�L�̐��b�͈Ӗ��[�����̂�����B

�����i�Ȃ����Ɂj���ł̑����ɁA�����_���킴�킴�o�_���璇�قɂ���ė����Ƃ����L���ł��邪�A�m���Ɂu�����v���������{�ł��邱�Ƃ��l����ƁA���{���̐��ςɑ��A�����̂��ߌR���o�����Ƃ͏\�����蓾��b���B

�����A���̏o�w�̖ړI�́u�|�߂�v���ƂȂ̂ł���B

�o�_�Ɖ]���ƍ����肪�s����܂Ř`���̖���ł��������͂ł���B�������A���̎��������̎��ォ�͓���o���Ȃ����A����̔@���Ɋւ�炸�u�����_�v���������{�̐��ς��|�߂邱�Ƃ��ł��闧��ɂ��������Ƃ����̘b����f����B

����������́A����Ԃ��Β������{�̊����N���X�Ɖ]���ǂ��A�n���̍��傩���|�߂���n�ʂł����Ȃ��������Ƃɂ��Ȃ�̂��B

����Ǝ��ʂ������b�����{���I�ɂ�����B

�i�Q�j�C�J���O�N����

�����A�g���㓹�b���A�����옪�A�v�~������������c�q�A���D�t�l�\�z�A�ҕ����C�B�����������E�A���C���d�B�V�c�����g�A�s樉��㓹�b���A���D�����̎R���B

�ݒ�͈Ⴄ���A����c�q�̉����ɋg���㓹�b�����삯�t���悤�Ƃ����b�ł���B

���̎������A�������N�����̂͒����i�ޗǁj�ł���A�������N�����������҂������̐l���ł���̂����A�����n���̐��͂��������ĉ��R�𑗂����Ƃ�����ʂƂȂ��Ă���B

����c�q�͋g���㓹�b�ɂƂ��Ė����Ƃ������Ƃ͂킩���Ă���B�����_�Ƒ�a�O�R���@���Ȃ�W�ł������̂��͂킩��Ȃ����A�O�R�̂����ꂩ���o�_�W�҂ł������̂�������Ȃ��B

�ǂ���̎��������ɑ���Ȃ���߂Ɍ����邪�A�����ł̕����ɔ������āA�ނ炪�R���s�����N�������w�i���J�j�Y���͓������������Ă���Ɖ]���邾�낤�B

�����[�I�Ɍ��̂��A��͂荑����̋L�����B�����̍\�}���͂�����Ɠ`���Ă���B

�i�R�j���L��c������A������

�́A�lj����A�����Ȗ욠�V�B�H�C�A���E���A���䖼���~���A���A���E��B�����n�ҁA�s�s���|�B���s��䕃�嚠���~�V���B�s�ᔪ�d������~�V���B�����������ҁA笓V�~��q�V���فB

������Ƃ́A�u���c�Y�삪�����̎傽��l���̔h���𔗂邽�߂Ɍ��������҂ɑ��āA��ȋM���Ǝ����͏������邪�A���䖼���_�ЂƂ肪������B���������䖼���_�����ǐ킢�ɔs��ĐM�Z�̒n�ɑނ��A���������͍��c�Y�삪������������n�ƂȂ�v�Ƃ����b�ł���B

���̐��b�Œ��ڂ��ׂ��|�C���g��

�@ ���c�ɂ���Đ����̑T�����s���Ă�������

�A ��ȋM���A�����A���䖼���A�s�ꂽ�O�_�̂���������łڂ���Ȃ���������

�B �O�_�͒����ł͂Ȃ��n�ɒn�Ղ�u���Ă�������

���̎O�_�ł���B

������Ƃ́A������D�����ł���킯������A���R�~���ȉ�c�Ƃ͍s���Ȃ��B�����A�킢�͕��P�Ɛ_�ƌ��䖼���Ƃ̊Ԃň�x�s��ꂽ�����ŁA��т��ĉ��ւɍ����肪�i�߂��Ă���B

���̌��ʁA�łڂ����悤�ȋ]���҂͏o�Ă��Ȃ��B�����Ɏ����ẮA���ʂł����Ă����̂��A��o�����Ĉ��������̓�����C����A��́u�l��v�ɂ������r�o���͂Ƃ��ēo�ꂷ��ȂǁA��X�܂ʼnz�O���ӂɎx�z�͂��ێ��������Ă���B�`����ނ�����ȋM�������̂܂o�_�ɖ{����u�������Ă���B���䖼���͐M�Z�ɔs�������Ƃ���邪�A�������̂ł͂Ȃ��B�ނ����̂��B�s���Ƃ��ė����̂т��̂ł���A�����������Ȃ��y�n�ōĂї̎�̒n�ʂ��l�����邱�ƂȂǏo���Ȃ��ł��낤�B�M�Z�͌��X���䖼���_�̖{���n�ł���A�����̌��͓������痣�E���邱�ƂŁA���̌㕽���ɒn���Ő������炦���̂ł���B

���ʂ�����`����L���́A�����肾���ł͂Ȃ��A���ɂ�������������B

�_�������Ŕs�ނ��������F�́A���{���I�A��㋌���{�I�ł��`�������܂��͉F���uᄎ��ɎE���ꂽ�Ƃ���邪�A�Î��L�ł͍��L�̂悤�ɎE���ꂽ�L�q�͌������炸�A�킢�ɔs�ꂽ�Ɖ]���C�z���Ȃ��B�����_�Ђ̓`���ł́A���k�ɓ������т��Ƃ��`�����Ă���炵���B�E���ꂽ�ɂ���A�������ɂ���A���̓`�����琄���ł���̂́A�����F�����k�Ɋ�Ղ�u�����͂���h�����ꂽ��l�ł������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B

���L��c������A�_������

�Î��L�́A�����ő��y�_�V�̞H�i�̗w���j�@���̎��A�U���ꎞ�ŎE��B�R�㛒���o�����ÔV���A�̞H�i�̗w���j�����Z�t�A��t�ؔV���A��R�b��B

���̑��ɂ��A���Q�^���A�����牮�A�h�����������Ӗ�������������Ȃ��B

���Q�����A�^�����唺���ɂ���ĜU�����̂����A���̌���ς�炸�A�ˑR�Ƃ��Ę`���̒����̐��͂Ƃ����n�ʂ��ێ��������A�����i��t�j��{���n�ɁA�����牮�����R�Ƃ��Ă��A�V�����ł̍��j�̕Ҏ[�҂Ƃ��Ă��A���݊�������������B

�������A�h�䎁�����킸�����ȁB�������ɂ����ẮA�牮�͑h��Ƃ̐����ɔs��ĎE����邪�A���Ƃ̈АM��q�������ł��锒���]�ɂ����Ă���͕����Ƃ��ĎQ�킷��ȂǁA�����ɂ���Đ��ނ����`�Ղ������Ȃ��̂ł���B

���̗��R�͂��ׂāA�剻��N�̋L�q���������Ă���Ă���B

�i�W�j�剻��N�O���h��

�ٓ������W�g���H�B�W���Q����v�y�������������S�����A������V�B�i�����j�n�ϐb��ƎҁA���S�������ˋ����A�����ҕ��A���s��o�B����x���b荖��E�����b���h�A��l�V�ߎҁA�s������A�]�X�B�}�ȉ����l�A���L�ߖ�B���������H�b���ƎҁA���S�������ˋ����A�����ҕ��A���s��o�A����c���V�n�B�i�����j���A���I�b�E����O�N����E��粐b�S�˓��ߖ�B�i�����j���Q�b荖����ƎҁA�O���l���i�L������B

�剻�̉��V�̗��N�A�����̎����������A�߂�₤�Ă����ʂł���B

�����ɓo�ꂷ�锪���̍��j��

�剻��N�O��ᡈ��b�q�@�u�́A�O�ȗljƑ�v�g�����������B�v

�̋L�����瑱�����̂����A�ߋ��̂��鎞�_�ɗljƂ���v�Ƃ��ē����Ɍ��킳��A���̎���荡�Ɏ���܂œ��������߂ė������͂ł���Ɛ������Ă���B

�ʔ����̂́A�����ɘA�˂�ꂽ�l�����B�n�ρA�����A�O�ցA���Q�̎l���́A����ł͎��̂悤�ɉ]���Ă���B

�n�ώ�����a���R�ӌS��ϗW����ш��S�c���{���ےÁA�\�s�S�ے×W��{���n�Ƃ��鎁��

����������a�����s�S�������i���݂̓ޗnj��䏊�s�Ð��j��{���Ƃ��鎁��

�O�N�i��_���j����a�����n����{���Ƃ��鎁��

���Q������a�����Q�S���Q���i����S���Q���j��{���n�Ƃ��鎁��

���̂悤�ɁA��a���ӂ��{���n�Ƃ���鎁�����A�剻��N�̋L���ł͓��������߂Ă���Ə�����Ă���̂��B���܂��ܑ剻�̍����������ɋ����Ɖ]���̂ł͂Ȃ����Ƃ́A�u�́A�O�ȗljƑ�v�g�����������B�v�̋L�����疾�炩���B

�����A�ꌩ�����������悤�Ɍ�����l���̈��������ɂ�����{���n���A�j���̋L�q��ǂ��Ă݂�A���Ȃ����ԈႢ�ł͂Ȃ����ƂɋC�t���̂��B�����A�ނ�͒n�ՂƂȂ�{���n��L���Ȃ���A�����ɂ������ɋ��_��u���Ă���̂ł���B

�ȉ��̔����͓��{���I�Ɍ���铯�����̋L�������n��ɕ��ׂ����̂ł���B�����ɂ����Ă��A�{���ɂ����Ă����̍s�������Ɍ���Ă���B

�Z�n�ώ��@�i���e�^�ꏊ�j

�p�̘Z�N�Ďl���@�F�@�C�ߚ����������n�ϐb���R�@�i�C�߁j

�Ԗ��\�Z�N�H�����@�F�@���h���b��ڏh�H�E�n�ϔ|�b���A�g���g���܌S�A�u�����ԑq�B�@�i���������j

���Ô��N�t�@�F�@�V���o�C�ߑ��U�B�V�c�~�~�C�߁B���A�������b囒�R�B���n�ϐbਕ����R��荖��B�@�i�{���n�j

�F���剻�ܔN�O���@�F�@�V�c�A�g�唺���A�E�O�����C���E�n�ϊ��b���h��q�R�c���C��b�����┽�V�����B�@�i���������j

�V�����N�Z���@�F�@������ߌ��L�E�����Z�E�E�Ⓖ�喀�����������A���n�ϐb�S���E��ܕS�}�E��������������`���B�@�i�{���n�j

�V���\�O�N�\�ꌎ�@�F�@��O�N�E�����b�E���Q�b�E�n�ϐb�A�}�\�����H���b�B�@�i���������j

�Z�������@�i���e�^�ꏊ�j

�p�̓��O�N�H�㌎�@�F�@�����j�l��b�I�B�@�i���������j

���s�O�I

�i�p����N�H�����j�@�F�@�h��n�q�h�H��b�A�����c�q�o�Q�b�A�d�ŕ����牮��A�B�i���j�����b��Ǖv�i���j�䗦�R���A�i����A�B�@�i���������j

���s�l�N�~�\�ꌎ�@�F�@���I�j���C�h�H�E�������b�E�唺���A�E����G�ޗǐb�A囒�R�B�@�i�{���n�j

�c�Ɍ��N�\�@�F�@�����A���������b�����A���h�c�q���p�B�@�i���������j

�c�ɓ�N�\�ꌎ�@�F�@�h��b�����A���������������b�E��m�y�t�O�k�A�A���R�w��Z�����������B�@�i���������j

�F���剻���N�H�����@�F�@�������������ɌÐb���厇���b�A�������唺�����A���n�����厇ਉE��b�B�@�i���������j

�F����賌��N�t�����@�F�@�V�c�����c���q�������V�A�c���q�ގ��ĝ`�B�g������b���H�u�����S���l�����B�@�i������

ꎖ��l�N�t�����@�F�@����b���������b�I�B�@�i���������j

�V�q��N�t�O���@�F�@���O���R��і�N�t�q�E�Ԑl�A��W�E�����R�����~�O�b桌�i���j�����ݎ���l�ŐV���B�@�i�{���n�j

�V�����N�Z���@�F�@�R�����Ah��b�ʈ��E�����b�䓙���E�B�@�i�{���n�j

�V���\�O�N�\�ꌎ�@�F�@��O�N�E�����b�E���Q�b�E�n�ϐb�A�}�\�����H���b�B�@�i���������j

�Z���Q���i���e�^�ꏊ�j

�Y���O�I�i���N�O�N�\�ꌎ�j�@�F�@�ȕ��Q�b�����b�B�ȑ唺�A�����E�����A���A�B�@�i���������j

"����O�I

�i�m���\��N�����j�@�F�@��b���Q�����b�A���������A�~�����{�B�@�i���������j

���Ù���N�@�F�@���N�A�ȑ��������b�Y�����E�������b�A��囒�R�B�ȁi���j�������Q�b�F�u�E�����唺�A荖��B�@�i�{���n�j

�V���\�N�O���@�F�@�V�c�䘰��ɓa�A�ȏفi���j��R�����Q�b�q��A�ߋL���I�y��Ï����B�@�i���������j

�V���\�O�N�\�ꌎ�@�F�@��O�N�E�����b�E���Q�b�E�n�ϐb�A�}�\�����H���b�B�@�i���������j

�Z��_���i���e�^�ꏊ�j

�Y���O�I�i���N�O�N�\�ꌎ�j�@�F�@��n�c�q�A�ȑ\�P�O�N�g�Ì́A�v�~���������B�@�i���������j

�q�B�\�l�N�ĘZ���@�F�@�����|��牮��A�E��O�t�N�E���b�֗]�A�A��d�ŘŖ@�A�~�������A�����ő��B�@�i���������j

�p�����N�Č܌��@�F�@���n���c�q�A�~�@�����P�c�@�A�����������q�{�B���b�O�N�t�A�T�����ʁA�d���{��A�����ܓ��B�@�i���������j

�������N�O���@�F�@�����A�O�N���[�]�A�ꑴ��摁A�����B�@�i���������j

�c�ɓ�N�\�ꌎ�@�F�@�O�֕����N�E�q�l�c�ژA�y�����E�p�c���E�ɐ��������S�A�n���B�@�i�{���n�j

�F���剻���N�H�����@�F�@�S�Z��笒��A��������B���d���O�N���l�E�n����荖��B�@�i�{���n�j

�F�����N�����@�F�@���ȘҖڐb荖��E�O�F�v�N�E�z�c���A���Aਖ@���B�@�i���������j

�F����賌��N�t�����@�F�@�g�O�������C�E�����������E�O�N�P�n�E�I�b�����C�l�l�㎷賗`���i�a�O�B�@�i�{���n�j

�V�q��N�t�O���@�F�@���O���R��і�N�t�q�E�Ԑl�A��W�E�����R�O�N�����C�i���j�����ݎ���l�ŐV���B�@�i�{���n�j

�V�����N�Z���@�F�@��i��O��A�Ώ��E��O�N�q��A�y�����ߓc���b�����C�E���c��V�Ɠ��A�ҋ����鎭�S�B�@�i�{���n�j

�V���ܔN�����@�F�@�����A��O������c�q�l�N�A���B�V�c�A���V�刣�B�@�i���������j

�V���\�O�N�܌��@�F�@�O�ֈ��c�N��g���C�g�E�K���A�l��ਏ��g�A������B�@�i���������j

�������剻��N�̋L�������O��̎���ɂ����Ă��A���̎l�����A�����Ɩ{���n�A�ǂ���ɂ���������ƍ������낵�Ă���p�������Ă���B

����g�ق��W���n�A�����������Ƃ̒��S�n

���������ɂ��n���ɂ������ɗ̒n�����Ƃ����\���͉����Ӗ�����̂��B

�����ƈ��������ɏo�����A�_��̍�����ɂ͂��낢��q���g���B����Ă���B����̒����D�ɗ����Ȃ��_���ӂ����邪�A���ꂪ���ł���B

���Ƃ��A������ł��邪�A���c�Y�삪�������̂́A���������ւ̐l���h���ł���B������Ƒ肳��A�u���������͓V���̎��߂�Ƃ���v�Ƃ͌����Ă��邪�A���ۂɍ���n���Ɣ������o�܂͂Ȃ��B

������_�A�����A�ō��ʁi�`���j�̍��ɋ����̂́u�匊���x�_�v�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�`���ł��������炱���A���c�Y��͒������{�̊����l���𔗂����̂ł���B

�������A���̑匊���x�_�͂ǂ��ɋ����̂��B���������ɂ͋��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�ނ������ꏊ�͏o�_�ł͂Ȃ��������B

�����̂ӂ��̌��i����`���Ǝ��̓����X�^�C���������Ă���B

���̐}�͂��̃C���[�W�����������̂ł���B�e���͂����ۂɖ{���Ƃ��Ă����n�悪�ǂ����͓���ł��Ȃ����A��������ǂݎ���p��}�ɂ��Ă݂��B

���̐}�œ`���������Ƃ́A�L�͎����͂��ꂼ��ɖ{���Ƃ���̈�������A�u���v�͂����ɋ�����`�Ŏ����ׁA���̏�ŁA�`���̉^�c�@�ւł��鈯�������Ƃ����������{�ɉƐb�𑗂�A���̐������点�Ă���Ƃ����\���ł���B

�V���~�Ղɂ���A���̍�����ɂ���A���̌`�ɂ����ۂ���܂��Ă��܂��B

�����炭�A�n�悲�Ƃɏ������������Ă����Â����ォ��A��̊��S�Ȓ����W���Ɍ������ߓn���̑̐��������̂�������Ȃ��B�����āA�e�n�̏������܂Ƃߏグ�鐭���͂�L���A�o�ρE�R���ɏG�ł������̉����`���̒n�ʂɏA���A���{�̃g�b�v�����ł���u�H�����\��v�v�Ɏ����̐l�ނ�C�����āA�`���̐������s�킹�Ă����̂��낤�B

���̎p�f���Ă���̂��A�����_���O�R���|�߂�Ƃ�����ʂł���A�g���b�̉��R�ł���A�ǂ���̎������������������L�̒n�ł��邩�炱���A�{���ɂ��镔�����A�����̑�\�ҊԂŔ����������ς̂��߂ɋ삯�t�����`�ɂȂ��Ă���̂ł���B���Ɉ������������萨�̖͂{���n�ł���Ƃ���A�|�߂�Ƃ����R�Ƃ��A���������s���͋N�����Ȃ��͂����B

���̂悤�ȌR���s�����\�ł������̂͑����A�����Ȃ�ꏊ�͓��莁���i���́j���{����u���悤�Ȓn�ł͂Ȃ��A�����̒����n�Ƃ��āA�e���͂������ɎQ�����邽�߂̍������o���A�ނ炪�Z�ށu��g�فi���@�j�v���W���ꏊ�ł���������ł��낤�B�����āA�������{�ɂ����ɑ����l�ނ𑗂荞�݁A�����ł����ɍ����n�ʂɏA�����邩�A���ꂪ�A�e���͂����̂�����铮�@�ł������Ɖ]����B

�_��̃X�g�[���[�̒��j���Ȃ��V���~�ՂƂ������b�͌����ɓ����̐�����f���Ă���B

���������ւ̍~�Ղ����X�ɐ����i�߂����ƁB�܂��ɍ��c�Y��͂��̖ړI�ň��������ւ̐l�ޓ�������������̂ł���B���ꂪ�L�I�⋌���L���`�����A�̓V���~�Ր��b�ƂȂ��ē`����ꂽ�̂��B

���̒������{�Ƃ����̐��������ł���ƁA�剻��N�O���̋L������������Ƀ��A���ɓ`���Ă������Ƃ������ł��邾�낤�B�����ē����ɁA����܂ł̒�����@���ɍ\���I�ɉ������̂ł����������킩��̂��B

���������A�n�ρA�����A�O�ցA���Q�̎l���Ƃ́A�`���̎�͂��Ȃ�����ȌR���͂������A��̐��Ɂu���b�v������قǂ̑卋���ł������킯���B����قǂ̗͂�L���鐨�͂��A�ޗǖ~�n���̂ق�̋͂��ȗ̈�ɂ����{���������Ȃ������ȂǂƁA�Ȃ��l�����̂��낤���B

���̎l�������ł͂Ȃ��A���{�C���[�g�̊C�_�ł���a����������͓ޗǖ~�n�k����{�����Ƃ��A�����]�̌㏫�R�A�`���C�R�̗Y�ł��鈢�{���ł������a���\�s�S���{���Ƃ��Ă���B���������ł���Ȃ�A�ނ�͂����̑�������ł���B���������Ƃ̎�͌R��ۗL�ł���킯���Ȃ��B

�����A�g���A�n�ρA�����A�O�ցA���Q�A�����̎������킪�����x�����Ƃ������Ƃ͐��j�����������ł���B�ǂ����Ă��ꂪ�\�������̂��A����͖{���n������ɉ]���悤�ȓޗǖ~�n�̔L�̊z�قǂ̓y�n�ł͂Ȃ��A�ʂ̒n�ɑ傫�ȗ̒n�i�������ł���y�n�j�����L���Ă�������ɑ��Ȃ�Ȃ��B����̂̌R���͂ł������̂��B

�y�⑫�z

�u���������v�Ƃ������̂͐��m�ɂ͎�s���Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B

���{���I�Ɂu�L���������v�u�g�������v�Ƃ����n�����o�ꂷ�邱�Ƃ���A�e�n�ɒ������������\��������̂��B

���Ƃ���ƁA�u�����v�Ƃ͂��Ƃ��Ίe���͂̒��ɁA�܂茻�݂̌������ݒn�I�ȈӖ������̂��Ƃ��v���邪�A�Y�����N�`���N�̋L���ɂ́u�V���s�������v�u����������V�S�A���D������v�Ƃ����L�q������A��͂�A�u���{�@�ցv���w���Ƃ���ق����������̂�������Ȃ��B

�j���Ɍ���钆�����u�L�v�u�g���v�u�`�v�ȊO�ɂȂ����Ƃ������čl����ƁA�u�L�v�͊O���{�݁A�ΊO�헪���_�ɓK�����n�ɒu���ꂽ���{�@�ցA�u�g���v�͐��˓��̊C�^�̏����@�ցA�Ƃ����悤�ɁA�`�����@�\�ɓ��������@�ւƂ��Ď�s�ȊO�ɒu�����n�������ł������\�����\���l������̂ł���B

|