|

■古墳王国である理由国家の首都

中央政府という倭国の首都構造は、奈良、及びその周辺地域に独自の景色を生み出した。

冒頭で述べたもうひとつの懸案、「なぜ、古墳が奈良(葦原中國)周辺地域に集中しているのか」。この答えも今示した倭国体制から容易に導くことができる。つまり、各国の代表が集まった地域であることを思い浮かべれば、大型古墳の集中という独自の地域性が生まれた経緯は明白だ。

従来、大型古墳集中の理由としては、そこが「大和朝廷の都であるから」という、ただそれだけの理由で疑われることもなく固定概念が形作られ、そこにある大型古墳の被葬者を天皇家の人物(皇室)から求めるという風潮も崩さなかった。しかし、それはあまりに浅慮が過ぎる発想である。

古墳の実態をとりあえず示そう。史家にとっては誰もが知る常識であろう。

注目したいのは、大型古墳である。

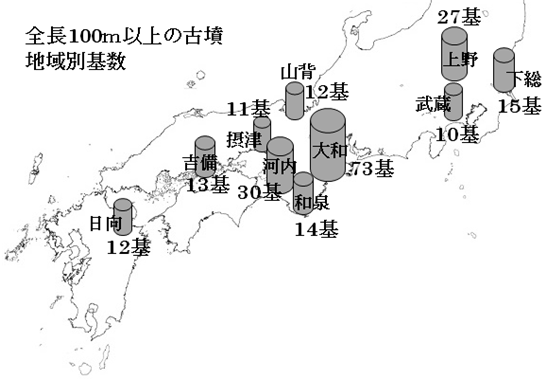

全国にある古墳の中で、100メートルを超える古墳は303基ある。地域別には右図のようになる。畿内という領域で括ると140基。全体の46.2パーセントという数字ではあるが、さらに驚くのは、その半分の73基が奈良盆地にあるという事実だ。割合は全体の24パーセント。実に驚異的な数値である。全国の四分の一が、決して広くない盆地に並んでいるのである。

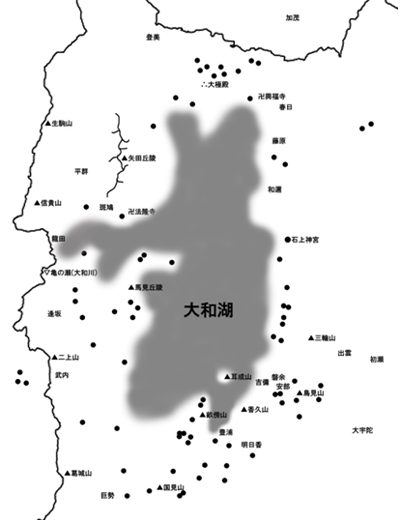

奈良盆地と云うのは、神武が大和入りした頃、湖や湿地が広がり、数世紀後の天武朝の頃ですら藤原京の建設の際、湿地を埋め立てて利用しなくてはならないほど有効面積が狭い地域であった。その狭い奈良盆地のさらに狭い湖岸の土地に沿って、大規模な古墳が至る処にあるのだ。

左図が奈良盆地における主な古墳の分布である。中心に標高を基準に大和湖を再現して描いてみた。その大和湖を避けるように古墳が築かれていることがはっきりと表れている。

大型古墳だけでなく、古墳そのもの、例えば円墳や方墳など、主な種類全体の基数の比較も行ってみよう。古墳保有数の県別ベスト20である。

| 地域 |

円墳 |

前方

後円墳 |

前方

後方墳 |

方墳 |

長方形墳 |

帆立貝式

古墳 |

四隅

突出墳 |

群集墳 |

古墳群 |

総計 |

| 岡山 |

149 |

75 |

10 |

27 |

|

8 |

|

6 |

72 |

347 |

| 群馬 |

146 |

75 |

3 |

7 |

|

8 |

|

11 |

2 |

252 |

| 愛知 |

117 |

43 |

6 |

1 |

|

8 |

|

4 |

16 |

195 |

| 茨城 |

39 |

66 |

5 |

6 |

1 |

5 |

|

|

15 |

137 |

| 奈良 |

28 |

69 |

5 |

19 |

1 |

5 |

|

4 |

4 |

135 |

| 福岡 |

58 |

50 |

1 |

2 |

1 |

5 |

|

8 |

5 |

130 |

| 長野 |

74 |

28 |

6 |

4 |

|

3 |

|

2 |

2 |

119 |

| 神奈川 |

46 |

14 |

3 |

9 |

|

2 |

|

12 |

17 |

103 |

| 岐阜 |

42 |

29 |

4 |

6 |

|

|

|

4 |

16 |

101 |

| 兵庫 |

49 |

24 |

2 |

6 |

1 |

3 |

|

7 |

8 |

100 |

| 千葉 |

35 |

37 |

3 |

11 |

1 |

|

|

|

9 |

96 |

| 大阪 |

22 |

45 |

|

13 |

2 |

8 |

|

|

4 |

94 |

| 広島 |

53 |

9 |

|

2 |

|

4 |

1 |

4 |

18 |

91 |

| 埼玉 |

27 |

31 |

1 |

7 |

|

3 |

|

8 |

7 |

84 |

| 栃木 |

31 |

22 |

8 |

5 |

|

8 |

|

|

3 |

77 |

| 東京 |

47 |

8 |

|

1 |

|

3 |

|

3 |

12 |

74 |

| 山梨 |

45 |

10 |

1 |

2 |

|

5 |

|

2 |

1 |

66 |

| 静岡 |

30 |

22 |

2 |

1 |

|

2 |

|

1 |

8 |

66 |

| 香川 |

31 |

21 |

|

5 |

|

|

|

2 |

6 |

65 |

大型古墳での比較とは大きく異なる分布と順位となっている。

このデータから大型古墳を抜き、それ以外の古墳だけの比較を行うとまた違う状況が浮かび上がる。地域で見ると関東がとびぬけて多く、順位でも、すべての国が上位に含まれている。

国単独では吉備(岡山)を筆頭に、次いで、愛知・岐阜・長野といった中部が続く。

古墳は庶民の墓ではない。有力者のものだ。このデータはそのまま古墳時代における地域別の力関係を表しているのである。そこでは、まったく、近畿優先という状況は消えてしまっている。むしろ、国力という側面から見ると、中心部の奈良はすっぽり抜け落ちていて、周辺地域に分布するというドーナツ化現象が起こっているのである。それは近畿偏重型であった大型古墳とは見事に正反対の分布となるのである。

さらにこのデータはもうひとつ驚くべき事実を示している。

奈良の前方墳の数字を見ていただきたい。前方後円墳が六十九基、前方後方墳が五基、計七十四基。そのほぼすべてに当たる七十三基が百メートルを超える大規模古墳なのである。

仮に奈良を王都だとしよう。そこを本拠地として君臨する全国を統一出来るほど経営能力に優れたリーダーが、この狭い自国の貴重な領地に、何を好き好んで生産性もなく費用ばかりがかかる大型古墳を建造し続けるだろうか。わたしならその土地を迷いもなく耕作地にし、労働力を生産力として活用するだろう。しかし現実はそのような合理的で有用な利用は行われず、貴重な平野部を犠牲にし、大切な民を苦役に駆り出し、古墳が造り続けられたのである。

その国家予算たるや膨大なものであっただろう。農作業の担い手である領民も疲れ果てたに違いない。もしこの事業を本当に天皇家だけのために、自らの財力のみで行ったのだとすれば早々に経営破綻を招いたであろう。

にもかかわらず、古墳は造り続けられたのだ。それを可能にしたのは何か。考えられるのは前章で述べた通り、葦原中國は誰か一勢力の領地といった類の地域ではなく、倭国と云う氏族連合国家の共有地であり、墳墓造営といった各氏族が独自に実施する事業は、経費も労働力も、自己負担で行ったからであると、必然的にそういう結論になるのである。

実際、畿内にある140基の大型古墳の中で、天皇陵、乃至は皇室のものとされるのは(その比定を正しいとした場合であれ)わずか22基しかないのである。それ以外はいったい誰のものなのか。

明日香にある石舞台古墳は蘇我馬子の墓だとされるが、それと同様に、その他の古墳は天皇家とは無関係な他の氏族のものだと考えるしかない。そしてそのサイズを見ても天皇陵を凌ぐものさえ多く存在するのである。

奈良周辺がすべて大型偏重であるのに対し、その他の地域の古墳大国が小規模古墳に偏っているという事実を踏まえれば、各勢力は、自国の本拠地内では殊更多大な出費を要する古墳に予算を投じることに埋没せず、むしろ国力を富ませことを優先し、その傍ら、国政に参加する氏族として、その風姿を反照させる対象として大型古墳を中國に造営したのだと云えよう。

言い換えれば、中國なる地は東京ビッグサイトさながら、自国の財力を誇示するプロパガンダの地だったということなのであろう。それが結果として、この地域の特徴である大型古墳集中地帯という姿を生み出したのである。

余談ではあるが、わたしは現在天皇陵と比定された古墳の大部分が、天皇家のものではないと考えている。

理由は以降の章で示す神武東征の実像で明かして行くが、日本書紀において、古墳造営を伝えるのは倭迹迹日百襲姫命だけで、後は倭彦と仁徳の二名が辛うじて「造営の可能性がある」程度の記録が残っているだけなのである。天皇家の血筋でない百襲姫の陵造営を伝えて、家系の人物に関しては唯のひとつも伝えないというのも可笑しい話である。

記載が無いから彼らの古墳がないと決めつけることはできないが、記載なしという事実が消せない限り「天皇家に古墳なし」という可能性も消えないのである。恐らく、多くの天皇家の人物は記紀が記す埋葬地にある山の麓を利用した円墳のひとつに眠っているのではないか。私見ではあるが、そう云う可能性を強く感じるのである。

|