|

日本書紀には、倭国の軍事状況をリアルに伝える事件が記されている。白村江の戦いである。

我が国の国名が「倭」から「日本」に変わったことは誰もが知る歴史上の事実である。その契機がこの戦いであったかどうかはここで述べるつもりはないが、この事件を根拠のひとつとして、倭国と日本が別の国だったと主張する説も生まれている。そういう考えの多くは、九州王朝説を信じる論者に見られる傾向で、白村江で大敗したことでその兵力を一気に失い、兵力が温存されていた新興国の日本に列島の支配権を奪われたのではないかという仮説に至るのである。

確かに、この白村江という戦いは列島史を語る上で多くの示唆を与えてくれるものであろう。またその戦闘の規模や戦死者の数から、我が国が失った国力が如何ほどであったかも推し量れる。

そのような事件であるだけに、我々は白村江の状況をそのまま素直に見るだけでいい。特に掘り下げて想像を巡らすのではなく、文面通り読めば、当時の列島情勢だけでなく、先の「倭・日本」に関する考えが正しいかどうかも一目瞭然に判明するはずである。

白村江の戦いが重要であるのは、この事件は日本側資料が伝えるだけでなく、中国・朝鮮という海外の史書にも記載された歴史上の事件であり、戦った国は「唐・新羅連合軍VS倭国・百済連合」であると点である。

念を押すが、重要なのは、この戦いに参戦した国家は「倭国」であった、そこのポイントである。

即ち、必然的に、白村江の戦いに駆り出された軍も当然、倭国陣営の軍であるということになるのである。

そして、さらに注目すべきは、この戦いの報告を担っているのが、倭国側の資料ではなく日本国の史書、日本書紀である点も留意ポイントとなる。

■白村江が示す倭国の勢力図

白村江は「国家存亡」を賭した戦いとまでは云えない。敵の軍の大部分は唐国の部隊であるが、対唐全面戦争という大戦争でなく、倭国にすれば、これまでも何度か行ってきた朝鮮半島の運営政策の一環で、あくまで百済救援という位置づけなのである。とは云っても、国家の威信をかけた、また大陸との貿易おいて最も重要な拠点そして交易ルートである朝鮮半島の利権をかけた戦いであったことは間違いない。

故に、倭国はその戦いに必勝態勢で臨み、国家として編成した最強の海軍部隊を投入したのであろう。

その状況を伝える日本書紀の記述はそういう意味で信頼が置けるものであり、当時の列島の氏族・勢力の位置がそのまま反映された、当時の軍事力と政治の主体となる力関係を明瞭かつ客観的に伝えた記述だと云えるのだ。

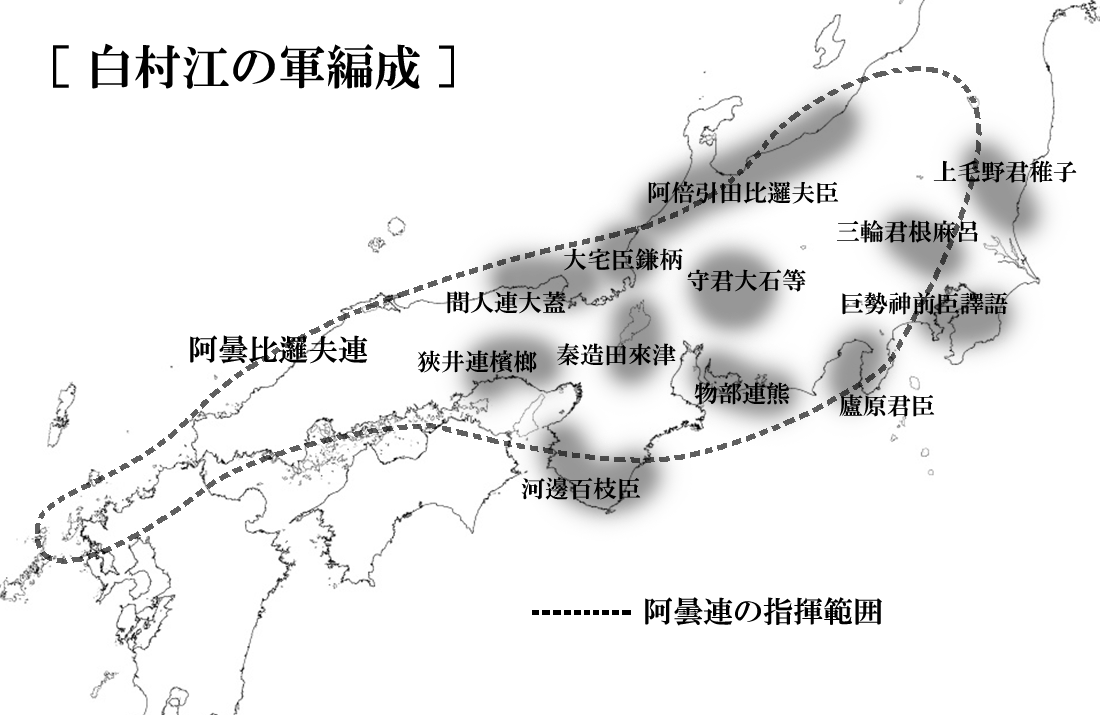

白村江の軍編成をここに紹介しておく。七世紀における倭国の勢力縮図と、それを背景とした兵力マップいうべきものである。

第一次編成:斉明七年八月

前將軍:大花下 阿曇比邏夫連・小花下 河邊百枝臣等(紀臣)

後將軍:大花下 阿倍引田比邏夫臣・大山上 物部連熊・大山上 守君大石等

別使(日本):大山下 狹井連檳榔・小山下 秦造田來津(朴市田來津)・犬上君

第二次編成:天智元年五月~二年春三月

大將軍:大錦中 阿曇比邏夫連

前將軍 上毛野君稚子・間人連大蓋

中將軍 巨勢神前臣譯語・三輪君根麻呂

後將軍 阿倍引田臣比邏夫・大宅臣鎌柄(和珥臣)・廬原君臣

白村江の総司令官は阿曇氏である。

この氏族は日本最大最強の氏族といってよい。日本書紀には「阿曇連祖大濱宿禰」とあるが、大濱宿禰とは後に姻族になっただけことで、本来の祖は海神と云われる綿津見神(わたつみ≒あつみ)である。出自は信州安曇だとされているが、それは結果でしかないかもしれない。阿曇氏は元より海洋氏族として繁栄したのであり、その後、和田峠の黒曜石採掘権と流通利権までも掌握したことで、信州に名を遺すことになったのだろう。故に阿曇の名を地名に持つ地域は、伊豆の熱海、愛知の渥美、河内の泉(和泉)、福岡の阿曇郷など、全国各地、すべて重要な港を有する要所に分布し、阿曇氏の商圏が如何に網羅的であったかを伺わせているのである。云うまでもないが、彼らは稲作をもたらした渡来人などではない。海域を利用した機動力により支配力を維持してきた我が国固有の古来よりの勢力である。

その勢力が白村江の時代においても尚、軍事上、倭国の最上位氏族であったのだ。つまり、その状況は、人口比から見た縄文以前からの勢力図が、七世紀においてもほとんど変わっていないことを示しているのである。

そして、阿曇の軍旗のもとに、倭国の遠征軍が全国から招集された。

集結した名だたる氏族の本拠地はどこであったか。九州のような辺境から徴兵されたのではなく、太平洋側、日本海側、特に本州中央部を本拠地とする有力氏族が一斉に集結しているのである。

九州に倭国があったとする史家は、白村江の敗戦により兵力を失った九州勢力(倭国)が衰退し、近畿で手をこまねいていた日本が台頭したかのように語るが、二万七千(一次を加えると四万以上)の兵は、今述べたように本州中央部を主に徴兵されたのである。

国力を失ったのは九州ではない。むしろ東日本の勢力だったのだ。

さらに、九州王朝説にとって致命的であるのは、我が国の兵力は七世紀においても近畿以東の地域に頼る状況であったということだ。そのような強兵を誇る地域に対して、一体どうすれば辺境の九州が対等以上の力を誇示できたというのだろう。巨大な東日本と九州とでは、そのポテンシャルの違いは天と地ほどあったのである。

神籠石が大宰府を護る砦であるとする考えがある。その背景には九州こそ日本列島の首都であるという所謂九州王朝説が支えとしてあり、山口の岩城山の神籠石に焦点を当て、何から護るかという仮想敵国を近畿天皇家としているのである。

しかし、九州一島の兵を集結したところで、本州の大軍団が襲来するとひとたまりもない。東国・尾張~瀬戸内の軍隊が集結すれば筑紫は一日で陥落する。そしてまた、この白村江の派兵がそうであったように、朝鮮半島への軍が筑紫から出発していることを考えれば、九州への兵の集結は、列島が東国までを含めた同一勢力(連合国家)により統一されていなければ成り立たない話なのである。

当時、宋書にも詳しく記されているように、倭国は朝鮮半島の一部を自国領として、海外進出を計っていた。その際、派兵するための拠点となるのは当然九州北部でしかない。九州北部はそこに独立国があったから発展したのではなく、列島の覇者「倭国」にとって、そこが朝鮮半島に通じる海上ルートの起点であったからこそ政府の外交施設が置かれたのである。

白村江の証言は九州王朝説に限らず、日本の各地に独立国家を想定するような考え方をも一掃してしまう。

例えば吉備王国も同じである。瀬戸内は倭国の海上運輸のメインルートであり、白村江など海外での有事の際には大軍の通過点にもなる。

また、波が穏やかな恵まれた環境から、軍船・商船などの造船施設の建設地としても適した立地条件を有しているため、国家としては様々な政策面において得難い地であったであろう。その状況を見る限り、そこに独立した国が存続し続けることは物理的に不可能なのである。

勢力として、大きな力を持つ地方権力が吉備や越・関東・東海などに存在していたことは否定できないとしても、倭国を上げて派兵した軍が全国規模であることは、当時の日本も含めて、列島内は中央集権の構造を持つ国家により統治されていたと考えるほかないだろう。

|