|

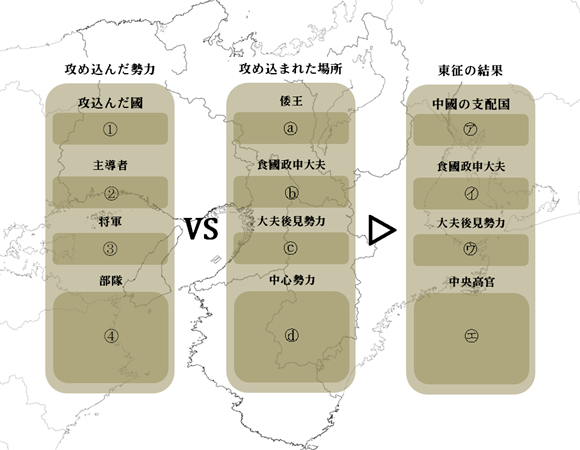

東征を客観的に捉え、その全体像を描くために、前章までに明確にしてきた東征の舞台背景を整理してみる。その作業ベースとして、当サイトが序章で設定した「東征の構図」に設けられたカラムを埋めることを始めよう。

構図を完成させる目的は、神武が位置する場所を見定めることであるが、もちろん、国学が示してきた常識が正しければ、神武の位置は「攻め込んだ勢力側」では「主導者」であり、「東征の結果」では「倭王」に納まらなければならない。

では、もう一度「構図」を思い出していただくために、以下に改めて掲載してみた。

ただし、ここまでの流れで、いくつかの項目に手を加える必要があったため、冒頭の原案とは少し違ったカラム名となっている。

原案の「攻め込まれた場所」のカラム(a)はすでに判明している。「倭国」である。

また、倭国政府の最上位にある役職が食國政申大夫であることも見て来た。そのことを組み入れると「攻め込まれた場所」側、及び「東征の結果」のカラムは右図のようなタイトルに変更されなければ現実に沿わなくなる。

■東征の俯瞰像国家動乱を観る

別章で、「日本列島をジグソーパズルに例え、記紀が描く東征物語は全パズルのほんの数ピースでしかない」と書いたが、記紀の記述だけに頼り切り、針の穴から広大な舞台を眺めているだけでは、東征の真の姿は見渡せないと思える。正しく理解するにはもっと多くのピースを集めなくてはならない。

では、記紀以外の資料は「東征」をどのような姿で捉えているのか。そこを一度整理してみよう。

その際、歴史事実を客観的に捉えるために、抜き出す項目は「主体」と「その行動」、そして「結果」という極力ダイエットされた《骨子》だけとする。

と云うのも、史書というものは編纂勢力の視点から描かれ、粉飾が施されていることが多いからだ。「粉飾」といってもそれは史家がよく使う「造作」という言葉とは意味が違う。どちらかというと「虚栄」に近い「事実を歪めない範囲で自らに有利な表現をする」行為であり、史書には必ず付きまとうものだ。それを削ぎ落とす作業が必要だ。もちろん、ダイエットされたとしても事実が歪むことはない。正当な史書であれば、現実になかったことを「あったものとして創作」することはしないであろうし、他人の功績を自分の手柄として横取りすることもしないであろうとわたしは信じている。

では、最初は日本国の正史である「日本書紀」がどのように「東征」を記述しているか、メインルートと考えられてきた道筋から見てみよう。

〔日本書紀〕

一.道臣が兄猾を討つ

二.道臣が忍坂の男軍女軍を討つ

三.椎根津彦と弟磯城が兄磯城軍を破る

四.饒速日尊が長髄彦を討伐して参赴

五.橿原宮に即帝位す

六.功労賞として 道臣に築坂邑、大来目に川邉を与え、珍彦を倭国造、弟猾に猛田縣主、弟磯城を磯城縣主、劔根を葛城縣主、頭八咫烏を葛野縣主に任命する

同じ天皇家の史書「古事記」はどうか。

〔古事記〕

一.道臣命が兄宇迦斯を討つ

二.忍坂の大室で八十建を討つ

三.饒速日尊が参赴

四.宇摩志痲遅命が荒ぶる神等を平らげ和す

五.畝傍の白檮原宮で天下治

次は、天皇家でない他家(他勢力)が主体となって編纂した二つの史書、先代旧事本紀と古事拾遺を見てみよう。まずは、先代旧事本紀。

〔先代旧事本紀〕

一.道臣が忍坂の虜を討つ

二.椎根津彦が兄磯城軍を破る

三.道臣命が逆賊を撥伏る。

四.宇摩志痲治命が逆賊を翦夷ぎ、海内を平定

五.宇摩志痲治命が長髄彦を討伐して参赴

六.天富命が斎神部を率い天璽を安奉す。天種子命、壽詞を奏す。宇摩志痲治命、内物部を率い矛楯を堅て威儀あり。道臣命、来目部を率い宮門を衛護す。

七.宇摩志痲治命、天日方奇日方命を食國政大夫となる

最後は古語拾遺。記事がかなり豊かに記されているため、省略して紹介する。

〔古語拾遺〕

一.日臣命が督將の元戎を剪ひ兇渠を除く。

二.饒速目命は虜を殺し衆を帥す

三.天富命が正殿を構立。天富命は神寶等を作る。櫛明玉命の孫は御利玉を造る。天日鷲命の孫は織布を造る。

四.天富命が阿波國に麻種を殖む。天富命は上總下總二國に麻と穀を殖む。

日臣命は宮門を衛護。饒速日命は矛盾を造備。天富命は天璽鏡劔を正殿に奉安。天富命、大幣訖を造作。

五.天種子命、天罪・國罪の事を解除せしむ。

以上、記紀、先代旧事本紀、古語拾遺の四書から抜粋してみた神武東征前後の記録である。

記紀は天皇家の史書である。しかし他の二書はそうではない。その二書が持つ役割は、神武東征という時代を、記紀とは別の角度から伝えてくれているという点であろう。ただこの両書は、天皇家の王朝のもとで編纂されているため、真実をすべてそのまま著わしたとは言えないかもしれない。情報を大幅に削り落としている可能性もある。だが、それでもこの二書が、記紀が書かなかった(書けなかった)情報を提供してくれていることは確かである。

今ここに抜粋しただけでも、記紀には見えない興味深い情報に溢れていることがわかるだろう。それこそがジグソーパズルの「その他のピース」であることは間違いない。

右のような箇条書きでは把握しにくいと思えるので、それをわかりやすくするために、上に挙げた各史書の内容を表にまとめてみた。軍事行動から戦後処理というタイムテーブルを頭に描いて、各史書が何をどこまでの範囲、記録しているのかを注目して見てほしい。

| 軍事記事 |

|

宇陀・磯城方面の攻略 |

中國全域の制圧 |

敵本隊(長髄彦)の討伐 |

| 日本書紀 |

椎根津彦と弟磯城が兄磯城軍を破る

道臣が忍坂の男軍女軍を討つ |

|

饒速日尊が長髄彦を討伐して参赴 |

| 古語拾遺 |

大伴氏遠祖日臣命は督將の元戎を剪ひ兇渠を除く |

|

物部氏遠祖饒速目命は虜を殺し衆を帥し |

| 旧事紀 |

道臣が忍坂の虜を討つ

椎根津彦が兄磯城軍を破る |

宇摩志痲治命が逆賊を翦夷ぎ、海内を平定

道臣命が逆賊を撥伏る |

宇摩志痲治命が長髄彦を討伐して参赴 |

| 古事記 |

忍坂の大室で八十建を討つ |

宇摩志痲遅命が荒ぶる神等を言向ける |

|

| 戦後処理 |

|

都改修 |

式典 |

戦後人事 |

戦後功労 |

| 日本書紀 |

|

|

辛酉年橿原宮に即帝位す |

道臣に築坂邑、

大来目に川邉、

珍彦を倭国造、

弟猾に猛田縣主、

弟磯城を磯城縣主、

劔根を葛城縣主、

頭八咫烏を葛野縣主となす |

| 古語拾遺 |

橿原に都建立。天富命(太玉命の孫)は正殿を構立 |

天富命は神寶を作る

櫛明玉命の孫は御利玉を造る

天日鷲命の孫は木綿・麻・織布を造る |

日臣命は宮門の開闔を掌す

饒速日命は矛盾を造備す

天富命は祭の祝詞を陳ぶ

天富命は大幣訖を造作す

天種子命は罪事を解除せし。 |

|

| 旧事紀 |

|

天富命が天璽を安奉

天種子命、壽詞を奏す |

宇摩志痲治命は矛楯を堅てり

道臣命は宮門を衛護す

宇摩志痲治命、天日方奇日方命を食國政大夫とす |

|

| 古事記 |

|

|

畝傍の白檮原宮で天下治 |

|

このように整理してみると、我々が聞かされてきた東征のストーリーとは明らかに違う状況がいろいろ見えて来る。

最初に気付くのが、東征時の戦闘は磯城地方だけではなく、中國全域で発生していたという内容である。記紀は、神武が辿った宇陀方面からの経路しか記していないが、先代旧事本紀、古事拾遺は、奈良盆地の西部・北部などからの侵攻もあったことも伝えているのである。

次に目に留まるのが戦後処理である。記紀の情報は非常に簡素である。いや、簡素と云うより「からっぽ」である。神武が橿原で即位したこと以外は何も残さない。しかし、他の資料は違う。新しく樹立した政府として欠かせない体制作りや行事が様々行われていたことを記録してくれているのだ。

考えればそれは史書としては当然の役割である。神武東征の疑問の一つ、「攻め込んだ国をどのように制圧・統治したのか」。そのことこそが本来東征と云うイベントを史書に残すにあたり、歴史事実として最も伝えなくてはならないことなのである。

それが、記紀にはまったくなく、他の史書にはあるわけだ。

何故、史書にそのような差が生まれたのだろうか。その理由は一旦保留し、構図を完成させる作業を優先しよう。

■東征時の倭王と食國政申大夫国家運営の中枢

構図を埋める具体的な作業を行おう。

しかし、もうこの時点でいくつかの空欄は埋まっている。特に「東征の結果」は史書が書き留めてくれている。

最初に埋めるのは、カラム(b)(イ)との食國政申大夫としよう。

東征後の人事は判明している。先代旧事本紀が記録してくれているとおりだ。

(イ)(宇摩志痲治)(天日方奇日方)

の二名である。

後見勢力も、先代旧事本紀及び記紀の記載から

(ウ)(宇摩志痲治←高皇産霊)(天日方奇日方←事代主神)

であることもわかっている。

攻め込まれた倭国側のカラム(b)は誰であろうか。

東征における「敵」の代表は長髄彦である。問題は長髄彦が倭国でどのような地位にあったかだ。敵としては磯城津彦など他に複数の武将も登場するが、東征という戦いは一体誰を倒せば「勝利」であったのか。そこを考えると、長髄彦がリーダーであったことは間違いない。

では、長髄彦は倭王だったかというと、それもない。

先代旧事本紀には「長髄彦本饒速日尊兒宇摩志痲治命以君奉焉」(長髄彦、もと、饒速日の兒、宇摩志痲治を君としてたてまつる)とある。この記述があるだけに、長髄彦が宇摩志痲治の下位、或いは同位だとは云えるが、倭王とすることは出来ない。もちろん、「本(もと)」に注目して、「昔(本)は地位が低く仕える身分であったが今は逆転した」という考え方もできるが、だとしても、やはり倭王はあり得ない。それは、国譲りからこの東征までの期間、倭国体制が大きく変わった記録がないからだ。

国譲りの結果がどうなったか。首謀者は高皇産霊と天照大神であり、大物主神と事代主神が帰順し、大國主大神と建御名方神が退陣した。大國主に代わり、誰が倭王となったかは明記されないが、地位の順位で計ると高皇産霊、或いは天照大神が頂点に近い地位となったのは言うまでもなく、その後、そのどちらもが滅びたという話もないことは、その構図が維持されているからである。畢竟、長髄彦は高位に昇ったとしても倭王ではないということになる。

そして、長髄彦が敗退し、宇摩志痲治命が政権を取り戻し、食國政申大夫に任命された経緯から東征当時の倭国の体制を推察すると、

(a)の倭王或いはそれに準じる地位が高皇産霊。

(b)食國政申大夫が長髄彦。

(c)後見勢力が「越」

となる。

長髄彦は紛れもなく倭国の豪雄であるが、この結果で、高皇産霊が攻め込まれた側(長髄彦と同じ倭国)の大王クラスに入るという点は意外かもしれない。しかも、高皇産霊は宇摩志痲治の直接の主君でもある。その彼が、自家の宇摩志痲治ではなく、長髄彦に対して食國政申大夫の地位を何故この時点まで許していたのか、その理由はどの資料からも見えてこないが、東征という動乱が、倭国のトップ人事を巡る戦いであり、追い落とす敵が長髄彦であったという資料事実に従う限り、これ以外の選択肢はないだろう。

ただ、長髄彦は食國政申大夫の位を簒奪したのではない。ある時点で、合議により昇格したはずである。その決議には誰が出席していたのか。高皇産霊や天照大神の主張を退け、長髄彦を推す考えに同調した勢力はどこであったのか。必然的にこのような疑問も浮かび上がるのだ。

東征の諸元とも云える裏舞台には如何なる政治劇が繰り広げられていたのか。記紀が描く世界の外側にある「記録されなかった歴史」の大きさがこの事件から強く伝わってくる。

次の章では、「攻め込んだ側」のカラムに取り掛る。神武側である。

|