|

■意外な神武の地位国家への願望

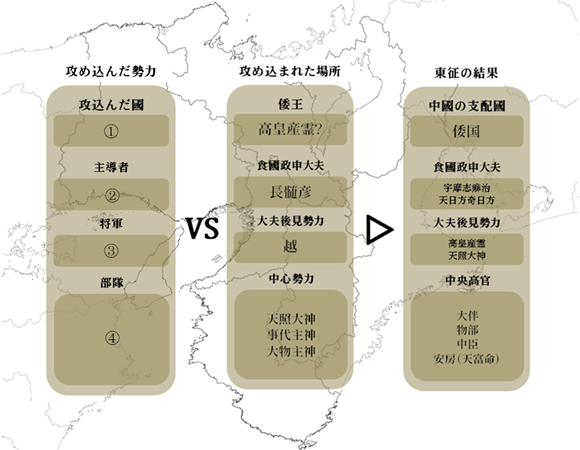

前章までの結果により、神武東征時の状況の空欄はほぼ埋まった。残るは「攻め込んだ側」のカラムである。

だが、ここに来て、いきなり困ったことに気付く。それは、神武がどのカラムに入るのかという問題である。

東征の戦況と戦後の倭国政情を客観的に見る限り、神武が入れる枠は、選択の余地なく「部隊」というカラム、或いは過大に見積もっても「将軍」しか残っていないのだ。というのも東征を指揮する「主導者」の枠はすでに高皇産霊で埋められているからである。

それは「史実」にしっかりと、東征発生の経緯として刻まれている。

「天照貴靈太子正哉吾勝々速日天押穂耳尊高皇産靈尊女豊秋幡豊秋津踞姫栲幡千々姫命為妃誕生天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊矣」

饒速日尊の後ろ盾はここに書かれてある通り、高皇産霊と天照大神であり、東征という事変の元々の目的とは宇摩志痲治を葦原中國のトップに押し上げることであったことになる。

高皇産霊は、倭国側のトップ級でもあるが、それだけに、饒速日尊亡き後、自身の意思に反して長髄彦が食國政申大夫として国政を動かすことになった現実を苦々しく思っていたのだろう。故に、長髄彦を倒し、宇摩志痲治を食國政申大夫にすることを最終到達点としていた。

戦況を見て、崩壊寸前の神武軍に援軍を差し向けたのも、最高司令官としての任務の一端であろう。

先代旧事本紀という資料は、記紀が神武だけにスポットライトを当てているのに対して、東征全体をいくつか別の角度から捉え、俯瞰的に当時の政情を伝えている「史書」である。

つまり、狭い視野からではなく、東征全貌を広く眺めた時、神武は決して「王」として東征を主導したわけではなく、長髄彦から政権を奪うために起こした高皇産霊の政変に駆り出された一武将でしかなかった、そのような姿が見えてくるのだ。

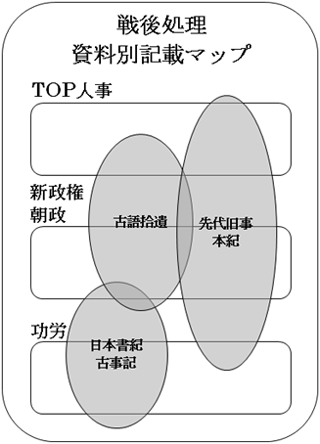

ここで思いだしていただきたいのは、前章「東征の俯瞰構図」の冒頭でまとめた各史書の記述内容の比較表だ。

そこで気になる点として二項目を挙げていた。

①東征の戦いが奈良周辺の全域で発生していたこと

②様々な戦後処理が行われていたこと

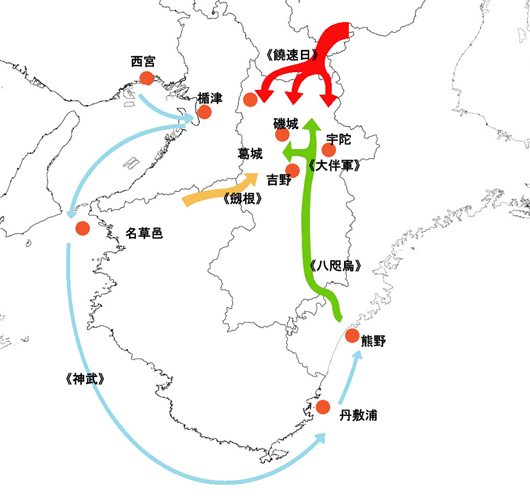

これらは記紀に記述のない、他の史書だけが伝える記録であった。その全体像を図式化してみると次のようになる。

上図は各史書が伝える内容をまとめた①東征のほぼ全貌である。神武は西宮から侵入した。そして、一旦退き、熊野から再び進行するが、北部からも饒速日尊の部隊が、和歌山方面からは劔根の部隊が、それぞれ進軍していいたことが伝えられている。

上図は、戦後処理を国家の運営上の機能階層を基準とした平面を表し、各史書が記録した内容が、その階層のどの段階までを記述しているかをマップ化したものである。

この図を眺めれば火を見るよりも明らかだ。記紀が描く東征は、このイベントの規模からみればわずか一部でしかなく、そこに描かれた神武と云う武将は、戦闘でも、戦後処理でも、決して先陣を切ってはいなかったのである。

これは史書が記した紛れもない現実である。

今日まで、神武目線からしか見て来なかった歴史解釈は、少し視点を変えただけで、まったく別次元の結果を導くのである。そして、この意外な結果を受け止め、記紀やその他史書の記事を客観的に見る眼を持ては、これまで伝えられている東征のイメージと、記紀が描いた神武の行動との間に、大きな開きがあることもくっきりと見えて来るのである。

たとえば、神武軍の戦いぶりみた場合、彼らが東征の主力軍であることを思わせる要素が記紀の記録にはまったく見られないこと。

仮に百歩譲って、東征を神武が起こした「列島の主権を賭けた倭国本隊との戦争」だと仮定したならば、関ヶ原や戊辰戦争級の全面戦争という状況が浮かんでくる。

しかし、政権を奪う天下分け目の戦いにしては神武軍の規模はあまりに小さ過ぎるのだ。軍構成は、先代旧事本紀によると兄三人と息子の手研耳一人という、合わせても将と呼べるのは神武を含め僅か五名。大軍とは程遠い一家族だけの小編成部隊でしかない。しかも、戦えばほとんど負け戦だ。そして壊滅寸前の損害を受けたのだから、戦時の定石としては軍の立て直しのために西宮方面に一旦退くべきなのだが、ボロボロの状態にありながら外洋を渡り、さらに東方の敵陣であるはずの熊野まで落ち伸びるという常軌を逸した行動を行う。

また、戦いの場面に限らず、神武が東征に踏み切るまでの経緯も奇妙だ。

彼は本拠地である日向の地から出兵したのではなく、筑紫や宇佐や吉備に断続的に居を置き、挙兵までに長い年月を経ているのである。その間、戦いを匂わせる記事はまったくない。唯一、吉備國に於いて「積三年間、脩舟楫、蓄兵食、將欲以一舉而平天下也」と軍備を整える記述があるが、逆にこの記事こそが、神武が一武将であることを生々しく物語る。

もし彼が、天下を得んとし関ヶ原に臨んだ家康の立場だとすると、自陣の勢力固めのための味方を引き入れるなど、政略活動に奔走するべきであり、軍備は配下となった勢力に行なわせればいいのだ。そのことからも、神武の位置というものが推し量れるのである。

どうやら、神武東征という事件は、これまでのイメージを一度イニシャライズして、一から考え直す必要がありそうだ。

だが、誤解してはならない。イニシャライズするのは、神武東征に焼き付いている研究者たちの固定概念だけであり、記紀を含めた資料のことではない。むしろ、資料は東征をありのままに伝えている。だからこそ、史家の考えと史書の記述の間にこれまで大きな矛盾が発生していたのである。

ここで、もう一度、神武だけにフォーカスを絞って、資料が伝えるままの東征のストーリーを骨組みだけにして、おさらいしてみよう。もちろん、先程と同じく「粉飾」を削ぎ落とす作業を行った上でのことである。

次に挙げた七項目が、記紀にある神武東征譚から「粉飾」を取り払った後、残った骨子である。

(1)出征前数度に及ぶ居住地の変遷

(2)負け続きの弱小部隊

(3)壊滅状態での熊野への進軍

(4)他力で復活する神武軍

(5)宇陀で突然現れる大伴軍

(6)神武軍の与り知らぬ場で決していた勝利

(7)勝利で得た「磐余」という領地

この大筋から響いてくるニュアンスは、構図で示された神武の「位置」と見事に重なるだろう。

記紀は初代の神武を讃える使命を持つ書であるにもかかわらず、神武に何ら戦功を付与していない。自らの家系の史書でありながら、決して神武を英雄としては描いていないのである。

では、その事実を実感するために史書の内容を追ってみよう。

まず(1)だが、この長期に亘る居住地の移動を、一般には「東征」の準備だと考えるが、先にも書いたが、それを匂わせる要素はどこにも描かれていない。途上で出会った「菟狹津彦」も筑紫・吉備の武将も東征には参戦していない。むしろこれはサラリーマンによくある転勤族の暮らしであって、一連の移動は、東征のための進軍ではなく、「人事政策」による赴任地への異動というのが似つかわしいのである。

その時の心境は東征前の神武の台詞ににじみ出ている。

「抑又聞於鹽土老翁。曰、東有美地。青山四周。其中亦有乘天磐船而飛降者。余謂、彼地、必當足以恢弘大業、光宅天下。」

地方から見た都は憧れの象徴である。神武たちは葦原中國という場所の知識を十分持っていた。そこが「美地」であることも認識していた。つまり、そこが都であり、自分たちの住む日向が「地方」でしかないことも強く意識していたのである。故に、葦原中國に進出し「大業をなし天下を望む」という夢を強く抱いたのである。

しかし、中々チャンスが巡ってこない。古事記では筑紫一年、阿岐七年、吉備八年と各地を転々とし、出世の道を探るのである。

ようやく転機が訪れたのは、新転地の西宮に赴任した直後である。先代旧事本紀が記したように中國で饒速日尊と長髄彦との権力争いが発生し、神武は高皇産霊の命令で饒速日尊側の武将として紛争鎮圧に出陣を要請されるのである。

しかし、地理に疎い上、情報不足であったためか、挑んだ初戦では長髄彦にまったく歯が立たず、這う這うの体で難波津を逃れる。

その後、壊滅状態であるにもかかわらず、何故か彼らは、わざわざ荒々しい外洋を辿り、さらに二番・三番目の兄もその航海で失う犠牲を払って、熊野まで行く。そこに従軍する他部隊は描かれていない。先導してくれた「椎根津彦」もいない。

「天皇獨與皇子手研耳命、帥軍而進、至熊野荒坂津。」

神武の境遇は、日本書紀・先代旧事本紀が共に以上の記述で「天皇獨」と伝えるように、残された武将は息子手研耳だけというまったくの「孤軍」であったのだ。

ところが、落人のようなボロボロの軍が、不思議なことに見ず知らずの熊野の地で、奇跡的に蘇るのである。出来すぎたお話に聞こえるが、そうではない。

そこに味方の軍が控えていること(別部隊が進軍していること)を神武は当初より知っていたのだ。それを示すのが、長髄彦に敗れた際の台詞である。

「今我是日神子孫、而向日征虜、此逆天道也。」

つまり、東(日の方角)に味方がいることを知っているから発した言葉である。だから、熊野に逃れた。

命をかけた戦いに、勝ち目のない博打は打たない。おめおめと西宮に帰れない状況で神武は考えたのだ。「東方から日神軍本隊が進軍していたはずだ。熊野まで行けば日神軍のいずれかに会える。そこで合流すれば、軍を立て直せる」そういう確信があった。それが神武の不可解な行動の理由である。

神武軍が壊滅寸前であるという情報は参謀本部にも届いていたのであろう。そこで高皇産霊は天照大神に援軍を要請する。

天照大神は関東軍(武甕槌神)を動かそうとするが、武甕槌神は、神武軍に援軍を出し、立て直さずとも、日神軍は十分勝てる戦況だと判断し、すでに宇陀方面に向けて順調に勝ち進んでいる大伴軍に神武を合流させる作戦を採る。

伝令を受けた熊野の高倉下は先導として八咫烏を神武軍に差し向けるのである。

神武が西宮を発した時から、影も形もなかった「大伴軍」が宇陀に至って突然現れる理由がこれでわかるであろう。東征軍は神武だけではなく、多方面から葦原中國に向かっていたということなのだ。

それは、椎根津彦も同じである。神武より先に大伴軍に合流していたのか、磯城に来て合流したのかは不明だが、難波津まで神武軍を導いた後、紀の川方面から別ルートの侵攻を委ねられていたのだろう。

東征軍が神武だけではなかったことは、長髄彦の台詞からも推察できる。

「時長髄彦聞之曰、夫天神子等所以來者、必將奪我國」

長髄彦にとって、神武は、「天神」勢力の「子等」、つまり天國軍の「配下たち」のひとりでしかなかったのだ。

それ故に、この記述には「大将が来た」というニュアンスがまったく感じられない。それは、神武自身が「天神」または「日神」とされてはいないことだけでなく、「必將奪我國」(我が国を奪う将に違いない)の一節にも顕われている。

つまり「天神」が我が国を奪うために「複数の将(軍)」を派遣してきたという意味を、この文は伝えているのだ。

それ故に、河内戦の後、神武は再度長髄彦と戦うことはなく、また、東征軍の指揮を執るといった場面もなく、戦いは無事に終焉を迎えるのである。神武が葦原中國に入場した時には勝敗は決していた。東征の主力として全軍を動かしていたのは「宇摩志痲治」である。宇摩志痲治軍によって長髄彦軍はすでに破られていたのである。

先代旧事本紀天孫本紀

「宇摩志痲治命不従舅謀誅殺很戻・・・」(宇摩志痲治は舅の謀には従わず、戻ったところを殺す)

「宇摩志痲治命率天物部而翦夷荒逆亦師軍平定海内」(宇摩志痲治は物部を率い夷敵を討ち、海内を平定した)

この宇摩志痲治の軍功は記紀には一切記されていない。

また、先代旧事本紀には、東征の事後処理に、高皇産霊の兒(配下)の天富命が天璽の鏡劔を正殿に奉ったこと、中臣氏の天種子命が神代古事天神壽詞を奏したこと、宇摩志麻治命が内物部を率いて粛清を行ったこと、道臣命が来目部を率いて宮門を護衛し、四方の國に天位を知らしめたことなど、天下に変動があり、治世が改まったことを示す記事が詳しく記されているが、このことにも記紀は一切言及していない。しかし、東征の表舞台では、争乱で被害を受けた都の再建が粛々と進められ、記紀は記載していないが、高皇産霊陣営の要人が次々と倭国の高官として任命されていたのである。

「記」は倭国支配下の天皇家、「紀」は日本の中の天皇家の歴史を伝える史書であるという資料性格から考えると、それも当然なのだろう。何故なら、宇摩志痲治は「倭国」の雄であり、日本に属する人物ではなかった。日本の史書にわざわざ他国の将の功績や歴史を残す必要などないのだ。

同じく、倭国の政治もそうだ。当時の日本にとって戦後処理の体制作りは「親会社」の社屋再建や人事という位置づけでしかないのである。故に、書紀自身の理念に基づいて記録しなかった。それが理由なのだろう。

そして、この事実から同時に明らかになるのは、神武は事後処理に関与できる立場になかったこと。言い換えれば、葦原中國、つまり倭国の首都で、神武は参政に預かるような高位の位を得ていなかったこと、そのような現実が読み取れるのである。

東征の恩賞として神武が賜ったのは、磐余の地とされている。

「磐余」とは現在のJR桜井駅の南、一区画程度の狭い範囲の地名である。西には吉備、東南には阿部と、巨大勢力の居住地が囲うように配された圧迫感のある環境であると同時に、そこは葦原中國から伊勢・尾張方面に抜ける古代交通の大動脈が通る場所でもあった。倭国への入口に当たる土地柄のため要衝地として東征の戦いでも兄磯城が軍を敷いていた。

「復有兄磯城軍布満於磐余邑賊虜所據皆是要害之地故道路絶塞無處可通」

(兄磯城軍は磐余邑に布陣する。賊の據る所は要害の地にて、道を塞がれ通れる處がない)

戦いが起これば、恐らくそこは砦が築かれ、侵入する敵を食い止める要塞となるのであろう。故に、大きな軍事力を有する吉備や阿部勢力が後に邸宅や宮を構えることになったのだと考えられる。

神武が、その複雑な性格を持つ「磐余」を賜ったのは、都の東門の守りを託されたことによるのかもしれない。

もちろん傍目から見れば、息子手研耳以外の一族すべてを犠牲にした戦いであるものかかわらず、猫の額ほどのちっぽけな土地しか得られなかったのか、とついつい待遇の低さを考えてしまうのだが、神武にとってそれは十分すぎる恩賞だったのだろう。

生まれてこの方ずっと夢見てきた「憧れの都」に、中央官僚の一角として入閣を果たしたのである。日向という地方で燻っていた一族に生まれた武将が初めて、倭国の都で「磐余彦=磐余+武官」という地位を戴いたのだ。実に誇らしい記録、まさに一族の出世頭だったのである。

記紀は神武が橿原の宮で即位したことだけは高らかに記しているが、即位=倭王ではない。即位とは本来、「或る位に就く」という意味の言葉でしかなく、その言葉通り彼は「磐余」の「彦」に即位しただけである。神武が記録できたのはそれだけであった。他の武将がどのような地位に就いたかは、与り知らぬ世界だった。そういうことになる。

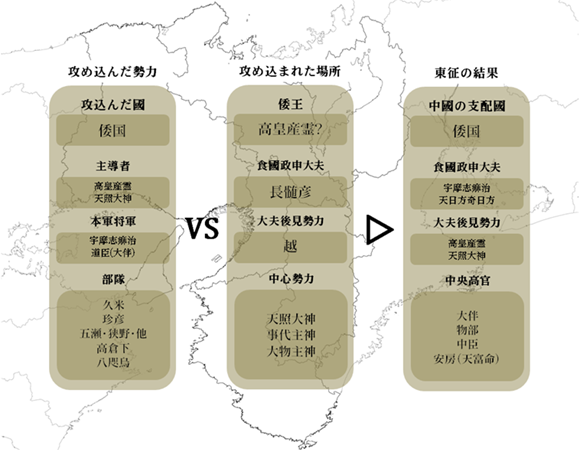

■構図の完成東征後の国家構造

神武東征時の実態がくっきりと浮かび上がって来たであろう。以上の結果により、ようやく東征の構図をすべて埋めることが出来る。

判明した東征前後の体制はこうなる。

ただし、以下の構図に書き込まれた人物たちは、あくまで、史書からわかる範囲のものである。

おそらくここに挙げた人物以外にも大いなる力を持った面々が実際には名を連ねていたであろう。後の倭国体制を見ただけでも、たとえば巨大海洋氏族の安曇や吉備、神武の祖先が血縁関係を持った海神・和珥氏、安寧妃の出自である加茂(鴨)などが国政に参画していたことは十分想像できる。

ただ、記紀はそれらを記していない。それらは日本の歴史ではないため致し方ないが、倭国の体制が、記紀には表れない厚みを持っていたことは疑えないであろう。

またこの構図で、大伴氏が神武の上位に置かれている点を心外とするかもしれないが、そこは感情論でなく、事実を見ていただきたい。あらゆる資料が記するように、同氏はすでに国譲りという東征よりも遥かに古い段階で、天忍穂耳の葦原中國への降臨に伴い、五部伴領に続いて天降っている倭国中枢で実績を持つ氏族なのである。

先代旧事本紀 天神本紀

「己上五部伴領神使配待焉 次大伴連遠祖天忍日命師来目同部遠祖天駆患津大来目・・・」

神武より遥か以前に倭国官僚として中央に昇っていた大伴氏は、政府軍の一翼として長髄彦の追討に参加した可能性が高いのだ。西宮から一族を率いて、長髄彦討伐軍の援軍として参戦した神武とは歴史の奥行きが違うのである。

|