|

■記紀の実像国家から外れた社会

記紀の資料定義は一度簡単に示しているが、様々な問題が解きほどけて行く中で、その定義が如何に的を得ているか、実感してきたのではないか。

ここでは、さらに一歩踏み込んで、記紀の実像を固めて行きたい。今一度、前述の定義を簡単に再提示しておこう。

〔古事記〕倭国政権下の天皇家の歴史

〔日本書紀〕日本国とそこで宗主となった天皇家の歴史

中国では史書の編纂と云えば後継国(の人物)が行うものだが、記紀の場合は、編纂の主体である天皇家が自身の歴史を綴ったものとなっている。旧事紀もそれに違わず物部・尾張系の視点から書かれている。

編纂に係るそのような実態は、史書にどのような影響を及ぼすだろうか。

まず自己中心的な内容になってしまうのは当然として、記紀の場合はさらに、実際の地位がどのようなものであっても、天皇の家系を中心に据え、その視点から歴史を描くという仕立てとなってしまっているところにその影響が見られる。まだ、古事記は、その内容自体が天皇家に特化したものであるため何ら問題もないが、日本書紀の場合は「日本」というグループの歴史を記す中で、天皇家を中心軸に仕立ててしまったため、後の国学に大きな誤謬を犯させたのである。

とは云え、そのことで書紀編纂者を責めるわけにはいかない。彼らに罪があるわけではなく、そのことを見破れなかった後の研究者が悪いのである。

長きに渡り誤解の上に立っていた認識を改めるためには、古事記、日本書紀、これらの史書が、我が国が歩んだ歴史総量のどの部分をどれくらい伝えているのか。まず、その理解をしっかりした上で、組み立て直さねばならないだろう。

歴史総量とはもちろん「倭国」全体の歴史のことである。神武東征が伝える内容が当時の歴史のほんの欠片でしかなかったように、書紀は古代史の一部の歴史しか伝えていないのである。日本武尊の遠征先である東国も未服従の地域と云われて来たが、神器サインによるシステムが東北から九州まで浸透していた事実が示すように、既に倭国の統治下に置かれた場所であったわけだ。ただそこは、日本とは違う地域という理由で書紀が扱わなかっただけで、倭国の歴史の中には存在してきた領域だったのである。

このように、我々は記紀以外にももっと多くの「列島史」があったことを受け入れ、その上で、倭国が積み上げて来た歴史のどの部分を記紀が担っているのかを把握する作業に取り掛かる必要がある。

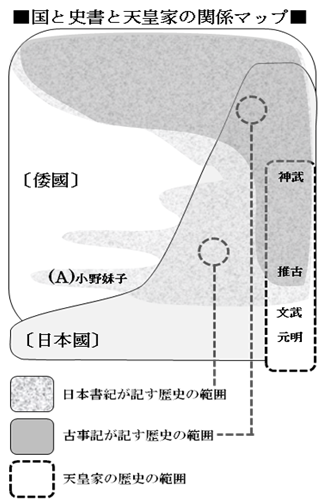

下記に示したのが、これまで論証してきた事実から導いた「記紀」の領域マップとなる。

図の縦方向が時間軸で、上部から「旧→新」と時間は流れている。記紀の定義とともに見ていただければさらにわかりやすいのではないだろうか。

我が国が「倭」という国家の下に成り立っていたことは疑いようのない事実である。まずそれがこの図の土台となっている。

しかし、八世紀初頭、突然国名が「日本」と変わる。その直後から、それまで何ひとつとして記紀との共通記事がなかった中国史書が変わり始める。たとえば続日本紀の「阿倍朝臣仲麻呂」と旧唐書の「朝臣仲滿」のように、両国の史書の記事・人物がリンクしはじめるのである。これは明らかに、古くから中国と国交を繋いできた倭国と、日本という新参國が別の国であることを示すものだ。

その推測を裏付けるように、同義の内容を史実として記録した書物がある。云わずと知れた「旧唐書」である。そこに書かれているのが

「日本舊小國併倭國之地」

という一節である。

この記述は、邪馬台国論争(九州王朝説)で大いに利用されており、古くから有名な一節だ。

九州論者によると、この中の「倭」が九州にあった倭国の証拠となるらしい。しかし、残念ながら、これは九州王朝説の後押しになる資料ではない。何故ならこの一節が伝える内容は「もとは小国だった日本が倭国を併呑した」というものだ。ただそれだけなのである。どこにも九州が云々とは書かれていない。登場するのは、倭国と日本であって筑紫は見えない。九州論者が唱えるように邪馬台国の所在を九州につなげる証拠になる要素はまったくないのだ。

この一節がある旧唐書の関連記述を全文書き出してみよう。

日本國者倭國之別種也(日本国は、倭国の別種なり)

以其國在日 故以日本爲名(その国、日の在るを以て、故に日本を以て名と為す)

或曰 倭國自惡其名不雅 改爲日本(倭国自らその名の雅にあらずを悪しと、改めて日本と為す)

或云 日本舊小國 併倭國之地(日本もと小国、倭国の地を併す)

これが、中国という他国第三者が客観的な視点から見た、我が国の「興亡」である。

天皇家は、神武という始まりにおいてまだトップの座には居なかった。その状況と符合するかのように、海外史書が伝えるこの短い文もが、天皇家が属する日本という国が、倭国の体制下で憂き目を見て来たのだと証言しているのである。

ただ、研究者の中にはこの記述を創作だとして否定する者もいる。

その根拠としているのは資料の成立時期だ。「旧唐書」より早くに成立した「通典」と云う書には「旧唐書」の「日本舊小國」は見えず、倭国と日本が同一国であるかのような「倭一名日夲(倭、一名を日本とする)」という内容が記載されているのだ。「旧唐書」は九四五年の成立であるが、通典は八〇一年と、一五〇年ほど時代に開きがある。そのことから、信じるべきは「倭一名日夲」であり、「日本舊小國」は後代の創作である、と考えるのである。

しかしそれはまったく違う。資料の新旧だけで、記述の信ぴょう性は決まらない。考えなくてはならないのは「先に成立した資料にないものが、何故後になってひょっこり現れたのか」ということだ。真実はそこに隠れているのである。

まず、「現実」の国交現場を理解する必要がある。国と国との対面の場はざっくばらんな「酒宴」でなく格式ばった「儀礼」の場である。そして、そこで交わされる内容のすべては「建前」であること。これが基本だ。

「建前」である以上、国の裏側で喧々囂々意見が交わされた擦り合わせ作業の内幕から説明し始めることなどはあり得ない。国に限らず正式な場ではそれは常識である。BtoBであれ、BtoCであれ、まず表向きの話、つまり事前に国内や社内で、交渉方針を一方向にまとめる会議を経て、そこで合意を取り付けた方針、所謂、伝える側の体裁が盛り込まれた内容、それを反映させ、交わされるのが正式文書というものである。

「通典」という書が「旧唐書」よりも早く成立し、そこに記載がなかったことで「日本舊小國併倭國之地」を否定したい気持ちはわかるが、逆である。最初に伝わるのは「体裁という内容」であること。基本中の基本、常識中の常識である。

そして、その後、月日は流れ、かつての国交会談の記憶も醒めやらぬある時期、両国は友好関係を築き、交流を重ねる段階で、一部の担当者が酒の席などでネタばらしをしてしまう。真実の情報は、そういうプロセスで流出してゆく。つまり、裏に隠された真実は遅れて伝わっていくのである。

もっとも、通典の成立は我が国が「日本」と国名を変えてから一世紀も経た時代であるため、「舊小國」という情報も認識していたかもしれないが、通典は、法令制度の記録を主旨とした書という立場から、公文書に記録された情報を優先したのであろう。

史書と云えども、記録のすべてを網羅することは出来ない。ましてや、中国にとっては東夷の小国のことである。記載する内容にどの記事を選択するかは、その書が何を重んじるかによって決まる。記載のあるなしはその意味で真偽を決める基準にはならないのだ。

従って「旧唐書」の記事はむしろ他書よりも伝聞を詳しく記載したものとして高く評さされるべき書だと云える。わずか四行とは云え、国名が変わった経緯が最小限の文字で実によく伝えていることにも感心させられるのである。

恐らく、日本が主権を握り、一旦「倭王」となった後、自らの国名である「日本」に改名すべし、と意見が挙がったのであろう。国交の場では、何も自分たちが「もと小国」であり、成り上がったものであることをわざわざ伝える義務はない。国名を何故改めたか、その理由だけ述べればいいのである。

いずれにせよ、伝わったことは、些細なことであれ、すべて理由があって伝わったのである。仮に倭国が純粋に名を悪しとして改めたのであれば「倭國自惡其名不雅 改爲日本」の後に、「日本舊小國併倭國之地」というデマが創作される理由はない。やはり「火」があったからこそ「煙」として裏事情が伝聞したのである。

さらにもうひとつ「旧唐書」の信ぴょう性を付け加えるならば、「倭國自惡其名不雅 改爲日本」という記述は単独では機能しないことを付言しておきたい。この前文は、「日本舊小國 併倭國之地」という前提がなくては意味を為さないのである。大事な点はそこにある。

まず、「倭國」は何と読むか。「わこく」である。なぜ、それが「日本」と変形するのだろう。まったく関連性のない名称である。「ひのもと(日の本)」が媒介していると思いたいのだろうが、それはまったく論外である。「ひのもと」は「倭」とはまったく関連のない言葉なのである。

そもそも「ひのもと」が如何にして成り立ったか。それは「倭」を「やまと」と訓付けしたことで、その「よみ」から無理やり関連性をこじつけ、「やまと・・・山の麓・・・日の昇る所」という繋がりを持たせた発想であったわけだ。しかし「倭」は「わ」でしかない。そう読まれる限り、「ひのもと」を生じる発想自体成り立つ余地がないのである。

しかも、その繋がりと云うのは「ひのもと」という言葉の発生だけに関与するもので、国名を悪しとして「倭」から「日本」とする理由とはならないのだ。何故なら、歴史事実として、我が国は「やまと」の嘉字に「大和」という国名を正式に公布しているのである。それ自体、当時において、「やまと」→「日本」という因果関係は誰一人として思い至らなかったことを示しているのだ。

「ひのもと」なる言葉は、後の国学者が「倭」と「日本」が同じ国だという幻想から無理につじつまを合わせようとする、いわゆる「こじつけ」で生まれた亡霊なのであろう。それとまた「自云國在日邊」もあくまで「日本」の命名理由であり、倭を日本とした理由ではないのである。

つまるところ、倭国と日本が同一国であったとする筋立てでは、決して「日本」という国名の発生には至らない。日本が倭国とその源流を異にするからこそ、「倭」という永き歴史がある誇らしい国名を捨て、あっさり改名できたと云えるのである。

さて、少し寄り道し過ぎたが、上図マップに話を戻そう。

ベースとなる「倭國」の囲いに被さるもうひとつの線囲いがあるが、それが、日本の歴史にあたる。細い領域から徐々に幅を広げ、もと小国であった日本が、結果、我が国を統治するようになった状況を示したものである。

そして、このマップの本題である「記紀の領域」を日本の枠のさらに上層にベタの地模様で重ねている。古事記も日本書紀も神代はほぼ領域が重なっているのだが、帝紀(天皇紀)部分に移ると両書の内容に違いが出て来る。古事記は扱い領域が狭くなり、書紀は日本の全域を覆うように、日本の発展とともに徐々に占める面積を広げて行く。

この両書間に生じた差が、資料の性格定義の差そのものなのである。

神の条で示したように、「神代」とは一勢力の伝承ではなく、倭国の創成期を伝える歴史であった。そのため、記紀とも異聞はあれ大凡その全貌を伝えてくれているが、神武以降、古事記は純粋に天皇家の歴史を綴っているのに対して、書紀は天皇を中心に据えつつ、彼らが属する日本にまで扱い範囲を広げて歴史を記す。それが古事記とのこのような差となって表れたのである。

さらに、書紀の領域には古事記にない特徴がある。一部が不規則に倭の領域内にせり出た突起だ。

これは「日本が倭国内で関わった歴史」を意味している。関わったと云っても「天皇家が」ではない。日本と云うグループが関与したという意味である。そこがポイントである。書紀は「日本」の史書であって、天皇家の帝紀ではないということだ。

この条の最初に「史書の編纂を後継國でなく、自国が担うとどうなるか」と問うたが、その弊害として「自家の視点から歴史を描く」という影響を挙げた。もちろん国学は今日に至るまで、書紀のその演出を過剰に解釈し、天皇家こそ有史以来の君主だと考えて来た。しかし、天皇の号令の下にあると解釈されてきた記事の多くはそうではないのである。

本来の天皇家の姿とは、先のマップで示したように、古事記が細々と記したごとく日本の中の一部分でしかなく、恐らく、日本というグループは書紀が神代からその関連を書き連ねるように「天」「根」などの勢力と共にあったのだろう。

古事記は純粋に天皇家の事実を残した。対して書紀はその標題どおり、日本の歴史と、そして時には、宗主國の倭の一員として果たした日本の事績もその書に組み込んだ。それが現在に残された記紀という史書なのである。

では、それはどこを見ればわかるのかである。簡単に云うと、「天皇家不在」ということになる。これまで、どの記事も「天皇が主体だろう」という色眼鏡を通して見て来たが、バイアスを取り外せば、そこここに天皇側の人物が不在の場面が散らばっている。

ひとつ例を挙げよう。

ちょうど、先のマップで、推古朝、倭国領域に「(A)小野妹子」とあるのがそれである。

俗に「遣隋使」と呼ばれる大唐への遣使は、誰しもが、天皇家が派遣したものと信じ込んでいる。そして、推し進めたのは蘇我馬子と聖徳太子ということもそうである。

しかし、遣使関連記事を見ると妙に周りの内容から浮いている。たとえば、小野妹子という人物はそれまで影も形もなかったにもかかわらず突然歴史上に登場してくる。同行する人物である「中臣宮地連烏磨呂・大河內直糠手・船史王平」らも同じく、他には見えない。そして、大唐の使者を迎えた場面が特に奇妙なのだ。その場面の書紀の記事を抜き出してみた。

秋八月辛丑朔癸卯、唐客入京。是日、遺飾騎七十五匹、而迎唐客於海石榴市術。額田部連比羅夫、以告禮辭焉。壬子、召唐客於朝庭、令奏使旨。時阿倍鳥臣・物部依網連抱、二人爲客之導者也。(中略)幷送物如別。時阿倍臣出進、以受其書而進行。大伴囓連、迎出承書、置於大門前机上而奏之。

唐客の応対をしているのは、額田部連比羅夫、阿倍鳥臣、物部依網連抱、大伴囓連の四名しか記載されていない。何故か、時の天皇推古も、またこのイベントの総責任者と考えられている蘇我大臣・聖徳太子も同場面に登場しないのである。

三韓進調を口実にした乙巳の変の場面でさえ、架空の客ではあったが、皇極、入鹿などの主要人物が仰々しく出迎えたと云うのに、遥かに上客である唐使をもてなす場面に天皇側の人物が誰ひとりとして列席していないというのは、ある意味、異例のことである。

もちろん、異例と云うのは、時の君主が天皇側であったならの話である。

しかし事実はそうではなかった。こちらが案ずるまでもなく、まさしくその席には倭王とその側近が立ち会っていたのである。その側近たちが、額田部・阿倍・物部・大伴だということは容易に推察できるだろう。

天皇側が関わっていないにもかかわらず遣使が書紀に記録された理由は、その場に日本側の誰かがいたからであろう。それが物部・大伴ということは言うまでもないことだ。

以上のような「天皇不在」はまだまだ見つかる。ここまでに何度も云ってきたが、視点を変えるだけの簡単なことで歴史はまったく違う表情を見せてくれるのである。

かつて、夜空の星々は地球を中心に回っていると考えられていた。

しかしその中に規則的な軌道を取らない星があった。それは夜空を彷徨う星として「遊星」と名付けられたが、やがてガリレオやケプラーなどが星々の軌道を論理的に解析することで、地球も「遊星」も太陽の衛星であることが判明し、不規則な軌道の原因が、地球中心という間違った認識が生み出したものだとわかるのだ。

まさに、我が国の歴史も同じである。皇国史観とはかつての「天動説」に他ならないのである。天皇家の歴史以外にももっと別の歴史があり、天皇家はその一部でしかないという考え方への切り替えが恐らくこれまでのあらゆる矛盾を説いてくれるはずである。

地動説が受け入れられるまでに多くの年月を費やしたように、皇国史観からの脱却も同じようにたやすくはないだろう。しかし、それだけに、誰かがそこに波を起こし続けなければならないと思うのだ。

|