|

�_��Ƃ������E�́A�V�c�ƈȑO�̗��j�����������Ŕ��ɏd�v�Ȏ����ł���Ǝ��͎v���Ă���B

�������Ȃ���A�_��͑����̌����҂���n��b���ƍl�����Ă���A���j�����̑ΏۂƂ��Đ^���Ɏ�舵���邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����s���Ȋ��ɒu����Ă���B����́h�_��̓o��l�����u�����_�v�Ƃ���Ă��邩��h�Ƃ����P���ȗ��R����ł��낤�B�u�_�l���n��v���ƒZ���I�ɍl���Ă���̂��B

���j�͐_�����n�܂�A�Ƃ����l�������ݏo���ꂽ�̂��A���{���I�ɂ���A�Î��L�ɂ���A�_���̑O�Ɂu�_��v�Ƃ����A�N�������b���Ɖ��߂��Ă���u�_�b���̋L�^�v���u����Ă��邱�Ƃ������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B����ɂ��h�u���j�v�Ƃ��ċL�^����n�߂��̂͐_������ł���A����ȑO�̎Љ�͖��ԂȂǂɌ����`���Ƃ��Ďc���ꂽ�u�_�b�v��u�`���v�������݂��Ȃ������h���������v�����݂����܂�ė����̂ł͂Ȃ����B�����āA����ɂ�������h�_���ȑO�A�܂��_���ȊO�̐��E�́u�L�^���ꂽ���j�v���������A�ɂ͖��J�Ŗ������ȎЉ�L�����Ă����B����āA�_�����䂪���̍ŏ��̌����҂ł���h�Ƃ����悤�ȁA�w�p�I�ȍ�����Ȃ��A�v�����݂����̌Œ�ϔO�����܂�Ă��܂����̂��낤�B

�{�T�C�g�ł́A�_����n�ʓI�ɉ��ʎ҂��ƈʒu�Â����B���̂Ȃ�_���̑O�ɂ͏���������ʎ҂����݂��Ă�������ł���B���̍l�����ؖ�����ɂ����āA�����ЂƂ�Q������Ƃ���A�_���́u��ʂɗ����݁v���A���������悤�Ɂu�_�v�ƌĂ��_��̓o��l���ł���A�Ƃ����_�ł��낤�B

�����҂͐_����u�_�b�v�Ǝv������ł���B�̂ɁA�_��̓o��l���ɑ���ӌ��͂����������������B�u�_�v�͑n�삳�ꂽ���̂ł��邽�߁A���j���l���邽�߂̑f�ނƂȂ�Ȃ��B����ȂƂ��낾�낤���B���ꂼ�A�_���������҂Ƃ����v�z�̍����ł�����B

�������A���������ᔻ�̎d���́A������ɂ���Ԉ���Ă���B�u�_�v��������Ă��邩��u�n�앨�v���Ɖ]���̂ł���A�u�V�c�v�ɂ��Ă��u���E���v�ɂ��Ă��A�����鑸�̂��u�n�쌙�^�v�̗��R�ɐ��蓾��̂ł͂Ȃ����B�u�_���n��v�͊w��I�Ȕᔻ���R�Ƃ͉]���Ȃ��̂��B

��X�������҂Ƃ��č̂�ׂ��ԓx�́A���ՂɒT������������ޓI�ȉ��߂ł͂Ȃ��A������ݍ��݁A�u�_�Ƃ͉����v�A�u�Ȃ��A�_���������ʂœo�ꂳ�����Ă���̂��v�Ƃ����{����T��p���łȂ���Ȃ�Ȃ��B�u�_�v�͐_��݂̂ɓo�ꂷ��̂ł͂Ȃ��B�l��ɂ����R�Ɗ���o���̂ł���B������ǂ����߂��邩�ɂ��Ă��A�u�_���n��v�Ƃ����l��������ł͂킸���ЂƂ̎��Ă��������܂�Ă��Ȃ��B

�Ȃ��A�j���Ƃ����������̒��Łu�_�v�͗I�R�Ƃ��̒n�ʂ�ۂ��đ��݂��邩�B�������l���Ă����A���j�͐������p�������̂��Ɖ]����B

���L�I�ɂ�����u�_�v�̈������Ƃ̊t���N���X

�_���ˋ�Ɖ��߂���邱�ƂɈ���Ă��錳���̂ЂƂɂ́A���j�̐ߖڂł悭���|����u�_���v����������̂ł͂Ȃ����낤���B���Ƃ��A�����̓V�c�ʂ����������F���_���Ȃǂ́A���݂łȂ��u�_�v�Ƃ����،h�̑��݂Ɍ�点�邱�ƂŁA�ے�ł��Ȃ������グ�A���Έӌ����t���Ȃ���i�Ƃ��ė��p����Ă���B

�L�I�ɂ����Ă��_���Ƃ����s�ׂ͌�����B���ł��u�_���c�@�v�̒��N�����N���̂�����ł͐_������ΓI�ȈЗ͂�L������̂Ƃ��đ傫�������Ă���B

�m���ɐ_���͌�̐����ł́u��i�v�Ƃ��ė��p����A���̎��_�ɂ����ẮA�_�͑n��o���ꂽ��i�̂ЂƂł���ꍇ���قƂ�ǂ��Ǝv����̂����A�_���o�ꂷ��̂́u�_���v�̏�ʂ����ł͂Ȃ��B�����́A�V�c�����̈����Ƃ��āA�܂��ނ�̍s����j�ގ��݂̐l���Ƃ��Ă��L�I�͋L���Ă���̂��B

�ȉ��͐_���Ȍ�̌n���L���ł���B

�i�I�j�_�����N�H����

�V�c�c�����܁B���A������B���L�l�t�V�H�A������~�A���O���a�Y���~�V���ʋ��Q�����Z�A�j�H�Q����\��Q���B

�i�I�j���J�I

���ÕF�ʎ�œV�c�A�~�ٖ��쎨�V�c���q��B��H�\��˕Q���B������~�V������B

�i�I�j�����I

����{�F�їF�V�c�A���ÕF�ʎ�œV�c���q��B��H�ٖ��ꒇ�Q���B������~���A��������B

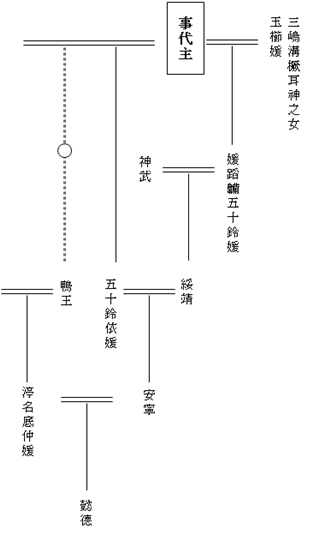

�Q����\��Q�̌n�}���܂����Ă݂悤�B

�����Ŏ����́A�Q����\��Q�̕��e�Ƃ���A�_���̋`���̕��Ƃ��ēo�ꂷ��B�_���ˋ�Ƃ���A������ǂ����߂���̂��낤���B

�ł́A�S�������ĉ��Ɏ������ˋƂ��悤�B�ł���A�K�R�I�ɕQ����\��Q�����܂�ė����A�������ˋ�ƂȂ�B�܂�A�����W�͂��ׂĕ���̂��B�ł͂Ȃ��āA�Q����\��Q�����݂Ƃ��Ă݂悤�B�Ȃ�ΕK���ޏ��ɂ͕��e������B���̕��e�͒N�Ȃ̂��B

�����������Ƃł���B

�F�߂悤�ƔF�߂܂��ƁA�Q����\��Q�ɂ͕������݂���B������u�����v�ł���Ǝj���̂��ׂĂ������Ă���̂��B�ɂ�������炸�A�u�_�v�Ƒ��̂�^�����Ă���Ƃ��������ŁA�ˋƌ��߂����Ă��܂��B��́A�ǂ̂悤�ȍ��������ɁA�Q����\��Q�̕��̑��݂܂ł����ے肷�����Ȃ̂��낤���B

���̓������l�ł���B

�i�I�j���~�Z�N

�搥�A�V�Ƒ��~�E�`�嚠�����~�A���Չ��V�c��a�V���B�R�ؑ��~���A���Z�s���B�̈ȓV�Ƒ��~

��沌L���P���A�Չ��`�}�D�W�B

�i�L�j�Y���I

�V�c�������؎����A������~�A�L�F�s�u�Ӕ��ҁA���F�����ȉ��B�s�S�����A��䓁�y�|��n���A�E�S���l�������ߕ��ȝ`�فB�����ꌾ����~�A��Ŏ����B

���~�Z�N�̈��p�́A���_�̎����ɂ����Ĉ��C�x���g�Ƃ��]����d�v�ȋL���ł���B�V�Ƒ��~���J�邩�A�`�嚠�����J�邩�ő���ɂȂ��Ă���̂ł���B���_�Ƃ��Ă͓V�Ƒ��~���J�肽�������̂ł���B�������l�X�ȏ�Q���������A����ʂĂ����ʁA�V�Ƒ��~��ʂ̒n�Ɉڂ�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����b�ł���B

���_�͉�������Ă���̂��B�����u�V�Ƒ��~�v�u�`�嚠���v���ˋ�Ȃ�Ή��������K�v�ȂǂȂ��̂ł͂Ȃ����B���_�I�ȈӖ�����J��̐_�̑I���������Ƃ��Ă��A�ǂ��炩�������I����Ɖ]���Ē��ړI�ɋ�̓I�Ȍ`�Ō����̏�ʂɑ��ĉˋ�̐_�����������N�������ƂȂǂ���킯���Ȃ��B�ɂ�������炸�A���̋L���́A���j��̏o�����Ƃ��āA�ЂƂ̎j���Ƃ��āA�u���_�ɂ͈��Ώۂ������v���Ƃ�`���c�������b�Ȃ̂ł���B

�V�Ƒ��~�E�`�嚠���̓�_���ˋ�Ƃ����Ƃ���ŁA���̐��b����������̉����ɂ͂Ȃ�͂��Ȃ��B�܂�A���̓�_�̂ǂ��炩���J��悤�ɔ������O���Ƃ������́A���_���ꂳ�������́u�N���v�͏����Ă���Ȃ��̂ł���B

�_�ւ̈�̖��́A�����Ǝ��オ�i�A�j�Ƃ̊Ԃł͊��S�ȁu���j�v�Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă���Õ�����ɐ������Y���̐��b�ɂ������悤�ɕ\���Ă���i�L�E�Y���I�j�B

�Y���͊���R�ɂ��낼��]�҂������A��āA���炭�ނ̐��i����z������ƕs����遂����ԓx�ŎR�s�𑱂��Ă����̂ł��낤�B�������R�ŏo������ꌾ��_�����ĕ��g�ᓪ�A�ڋ��ȂقǑ���A�]�҂�����ɂ�������炸�A�^�ς����p��p�����������Ȃ��N���̂ł���B�Y���͉ˋ�̐l�����ꂽ�̂��B�܂�����Șb���u�j���v�ɂ킴�킴�ڂ����Ɖ]���̂��낤���B

�Y���̒i�����_�̏�ʂƓ������Ƃ��]����̂ł���B�ꌾ��_���ˋ�Ɏd���ĂĂ݂��Ƃ���ŁA�ނ�����Ɂu�N���v����A������A�����S���̈ߕ��⎝���������ׂČ��サ���Ƃ����p�J�ɖ������j���͏����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

���ꂱ�����A��قǁu�_�v���t�����Ă��邾���Ŕے肷�邱�Ƃ͊ԈႢ�ł���Ƃ��������Ƃ̈Ӗ��ł���B�ے肷��Ή�������Ƃ������Ղȍl���͒�������ݏo���Ȃ��B�����ł͂Ȃ��A�l����ׂ��́u�_�v�Ƃ͉����A�����ɓ��ݍ��ނ��Ƃ��w��Ƃ��Đ����ȑԓx�ł͂Ȃ����낤���B

����ʎ҂Ƃ��Ắu�_�v���Ƃ̏�ʎ�

�ł́A�u�_�Ƃ͂������������v�ł���B

�����_��ꌾ��_�Ƃ������l�����A���̌Ăі��̒ʂ�Ɏ��݂��Ă����̂����ؖ������i�͂Ȃ��B�������A�̐S�Ȃ��Ƃ́A�Ȃ������̑��݂��u�_�v�Ƃ��ĕ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��A�Ƃ������Ƃ��B

�Y���������ꌾ��_�ɑ���������ʂŁA�Î��L���`���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��u�_�v�Ƃ������t���B�ꖪ�ɂ��ċL�q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��u�N���v�������Ƃ��������ł���B�����āA���݂ł���Ȃ���u�Ȃ��_�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��v���������ƂȂ�̂́u�L�I�̎������i�v�ł���A�V�c�Ƃ́u����v�ł��낤�B

�܂�A�L�I�͓V�c�Ƃ��A���̎j���̒��ɂ����Ă͍ŏ�ʎ҂Ƃ���̍ق�ۂ��˂Ȃ�Ȃ������B�̂ɂ����͉����Ȃׂāu�V�c�v�ł���̂��B�������A�����͂����ł͂Ȃ��B��鑊�肪�ނ���ɂ݂𗘂����Ă����B���̏���j�Ƃ��ċL�^���鎞�A�ǂ��\������������B���j�͊ȒP�ɂ͘c�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̊�������P�o���ꂽ�̂��A�u�_�v�Ƃ��������ɂƂ��Ắu�،h�̑Ώہv�Ƃ���鑶�݂������̂��낤�B

�������A�������ɏ������u�_�Ƃ����\���v�ݏo�������@��o�܂́u���@�v�ł����Ȃ��B�����͑S������Ă��āA���݂̐��ɂ��u�����݁i���{�E�s���j�v�Ƃ������t���c���Ă���悤�ɁA���X�`���̏�ʎ҂��u�_�v�ƌĂ�ł����̂�������Ȃ��B���Ƃ���ƁA���̐��@�͂Ƃ�ł��Ȃ��G��߂Ȃ̂�������Ȃ����A�����A�ǂ�ȗ��R��p�ӂ��悤�Ƃ����_�́u�_�͏�ʎҁv�Ƃ����W���ɂ������ǂ蒅���Ȃ��A���ꂾ���͕ς��Ȃ��̂��B

�_�i��ʎҁj�Ƃ̊W���́A���_�ƗY���̋L������A���ɐ��X�������ݏo�Ă���B���ɗY���̏ꍇ���������낤�B�Ȃ��A�ނ͂��̂悤�ȑ傢�Ȃ�u�p�v���j���Ɏc����邱�ƂɂȂ����̂��B�Y���́A�ǂ��炩�Ƃ����ƈ�т��ĕ|�����̒m�炸�ŁA�T�ᖳ�l�̈��t�Ȑl���Ƃ��ĕ`����Ă���B���̐l�����A�j�Ƃ��āA�܂����Ў҂Ƃ��čł��p���������s�ׂ����O�̖ʑO�ŎN�����ƂɂȂ�A���ꂪ�V�c�Ƃ̎j���ɓ��X�ƋL�^����Ă���̂ł���B����͉��̂��B

�Y�����p�����m�ŕ������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����������l�����ꍇ�A����́u��ʎҁv�ȊO�ɂȂ����낤�B

�_����ʎ҂ł���ƍl����ƁA���̑��A�_���ւ���ʂ���C�Ɍ�������тюn�߂�B

�i�I�j���~�l�\��N�t��

�����A���m�g�哙�A�������}���B�����`���~�A�L��H�����B�̈ȌZ�Q���`���~�B�������ݒ}�����A��g�N�V�c��B���������O�w���A�Ȏ��Ú��A�y�����ɁA���V�c���V�B�s�y�B���٘����[�]���B�����l���V��A�����ߖD�E�ቮ�ߖD����B

�i�I�j�Y����N�O��

�V�c�~�e���V���B�~���V�c�H�A������B�V�c�R���A�s�ʍs�B

��ڂ̋L���ł́A���`���~���A���[�]�i�m���j��������l������肵���b�ł���B��ڂ́A����V���ɏo�w���悤�Ƃ����Y�������`���~���|�߂āA�o�w������߂������b����`���Ă���B

�����Őm����Y���ɖ��߂��A�]�킹�Ă���u���`���~�v�͕\�ʏ�u�_�v�Ƃ����̍ق��Ƃ��Ă��邪�A���炩�ɗ��V�c������ʎ҂ł��邱�Ƃ��킩�邾�낤�B���̂���������l�A�u���`���~�v���_�Ƃ���Ă��邱�Ƃ𗝗R�ɁA���̋L���A�܂��͂��̗��j�܂ł��ˋ�Ƃ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�ˋ�Ƃ����Ƃ���ŁA�m�������H��N���ɗ��ߎ��ꂽ���Ƃ�A�Y�����|�߂��a�X�o�w������߂��Ƃ��������͏������邱�Ƃ͏o�����A���V�c���@���n���̐��͂̉��ʂɊÂĂ����Ƃ�����]�W�͈ˑR�ێ����ꑱ����̂ł���B

�������A���̃V�[���́A�~���c�@���k��B���牞�_�������A��ĉ͓��n���ɏ�荞�o�܂ƌ����Ȃ��炢�d�Ȃ�B���_�̍ŏI���̂ɂ́u�ʁv���t�����Ă���B�u�ʁv�Ƃ͔h�����ꂽ��l���w���B���_���A�����̖��Ɂu�ʁv�Ƃ����n�ʂ��ւ炵���Ɋ����Ă���̂́A���ꂪ�ŏI�A���_���H�蒅�����n�ʂł��������Ƃ��B�ނ������͓��łǂ̂悤�Ȓn�ʂɂ��������͓���ł��Ȃ����A�`���ɂ����Ắu�ʁv�ƌĂ���l�ł����Ȃ��������Ƃ𖼏̂������Ă���̂��B�n���̖�l�ł���킯������A���R���̒n�ʂɏ����ʎ҂����邱�ƂɂȂ�B��ʂɋ��āA�ނ��͓��ɕ��������̂͒N���A���̌�돂�́A���̃V�[�����狹�`���~�ł��邱�Ƃ��e�Ղɐ��@�ł���̂ł���B

�_�����݂������Ƃ������Ɨ�Ŏ������B

����܂łɏЉ���V�[���́A���Ŏ��������l���Ƃ��Ă̏o���ł��������A�l��̒��ɂ́A���R�Ƌ�̓I�Ȍ����́u�l���v�Ƃ��ēo�ꂷ��_�������B

�i�s�\��N�㌎�@ৗL���l�B�H�~�Ĉ�Q�B���k�O�r���B�ꚠ�V�@����B

�i�s�\���N�Z���@�V�c�H�A�����L�l���B���L���~�B�H���h�s�F�E���h�s�Q�B

�i�s�\���N�H�����@�������p�剎��C�t���A�L���~�B���H�����ÕQ�B

�i�s�����N�t�@�B�g�����Z�~�A�y��g���Z�~�A�F�L�Q�S�A�ȕ��ş��A�ߋ�H�l�B

�i�s�l�\�N�@�H����ᡖ������A�V�c�ٌQ���H�A�������s���A�\�~���N�B

�������N�t�����@���Y���L�j�����~�B�j�~�H��q��B���~�H�p�v���Q�B

���̂悤�ɁA�܂��������ʂ̓o��l���ł����A�_�Ƃ���Ă���B�������ɁA���̋L�q�܂ł��ˋ�Ƃ͏o���Ȃ����낤�B�����ɋ������L���́A���ɗ��j�̐ߖڂƂȂ鎖���ł��Ȃ��̂��B�ˋ�̐_�̎d�ƂƂ��Đ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�ȏ�ʂł��Ȃ��B����I�Ȑ����̒f�ЂƉ]����b���킴�킴�n�삵�āA�j���̒��ɋ��ݍ��ޕK�v���������Ȃ���ʂȂ̂ł���B������ɁA���̋L���̐l���́u�_�v�Ƃ���Ă���B��͂�ނ���V�c�ƂɂƂ��Ă͏�ʎ҂ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����ɂ܂��A�u�_�v��ǂ��Ă����ƁA�����[�����ۂɋC�t���B

�_�������̎n�߂���A�������ʂɓo�ꂵ�ė����u�_�v�Ƃ����l�������X�ɂ��̋@������炵�A�p�̓V�c�����肩��͓o�ꂵ�Ȃ��Ȃ�Ƃ������ۂł���B���ɁA���ߎ҂Ƃ��ēV�c�Ɏw����^�����ʂȂǂ́A�Y����N�O���̏o�w���~�߂�����L���ȍ~���S�ɏ�����̂ł���B���̂����Ȃ�̂��A���R���@����ɁA�V�c�Ƃ����߂���n�ʂł͂Ȃ��Ȃ����A���̂悤�ɂ��l������̂��B�����āA����Ɏ�����o�āA�F���V�c�ɋy��ł́A�剻���N�A������u���~��F���{�V�c�v�Ɩ����̂ł���B�_�łȂ������V�c���A���g�̖��Ɂu�_�v�������A�����Ŏ����_�Ɩ�������̂ł���B

�剻�����ɓ��{���I�̋L�q�͈�ς���B���Ƃ��^�c���闧�ꂩ��̋L���������̂ł���B�剻��N�̉��V�V�قȂǂ͂��̓T�^�ł���B���ƌo�c�ւ̊֗^����������n�܂������̂悤�ɁA�E���̎��A���@�ւ̐����A�n�d���x�̍č\�z�Ȃǂ����X�Ǝw������A���{����Ă����̂ł���B�@���������ɍׂ�����`����Ă䂭�B�������q�̏\�������@���q�����܂��Ɍ�������ł���B����قǘI���߂��邭�炢�ɁA�����_�Ɩ�������r�[�A���ς��̂ł���B

�V�c�ƂɎw������_�������A�₪�ēV�c���_�𖼏��n�߂�B���̕ω��́A��ʂ̐_������n�܂����V�c�Ƃ̒H���Ă������j�f���Ă���Ƃ͎v���Ȃ����낤���B

�V�c�Ƃ̘a��拍�����������悤�ɁA�n�ʂ̐��ڂ��f����B

�_���̖������Ă��A���̍\���́@�u�_�`�v+�u�֗]�v+�u�F�v�ł���B���̃V�X�e���̍��Ő������s���Ă��邪�A�_���̖��́u�ނ������鍑���v�{�u�ނ��^����ꂽ���C��v�{�u���E�v�ł���B

�܂��]���邱�ƁB�_���͘`���̉��Ȃǂł͂Ȃ��A�u�֗]�v�̐l���ł����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�����u�_�`�F�v�Ɩ�����Ă����̂ł���A�`���ł���\�������邪�A�`�ł͂Ȃ��֗]�Ƃ��������Ȓn���^����ꂽ�u�F�v�ł����Ȃ��B���̐_���Ɣ�r���āA�����ƂȂ�Ɓu���������A�z�v���u���́{�`���̍��{�����̍��{�ŗL���v�ł���B�����̘`���͒N�ł��������B�@���ɂ���u�V���F�v�ł���B���̘`���Ɠ����u���v�̍������̂ł���B����ɁA�_�𖼏�����F���́u�V��沓��v���u���́{�H�{�̍��v���B�`���Ɠ����u�V�v���������A���{���ɑ��������u���v�̏̍��������Ă���B

���̂Ɖ]�����̂́u�������v�Ƃ��ē����A�n�ʂ�[�I�Ɍ����̂��B�_�����璷���Ό����o�āA���ʂ֒H�蒅�����ϑJ�����̂̒��ɍ��܂�Ă��邱�Ƃ͓��R�ł��낤�B

�������A�L�I�͓V�c�Ƃ̐l�������ォ��u�V�c�v�ƌĂ�ł���B

���V�c�̂��ׂĂ��u�V�c�v�ƕ\�L����Ă�����A�ނ�̎w������s�ׂ��u�ق����v�Ƃ��邱�ƂȂǂŁA�V�c�Ƃ�����_�����u�N��ł������v�Ƃ����l��������܂ł̗��j�����́u���`�v�Ƃ���Ă������A�u�����܂ł̓V�c�̍��v��u�فv�Ȃǂ̕\���������ł��邱�Ƃ́A�l���̑��ΊW��L���̎�̎҂ȂǁA�ƏƂ炵���킹�Δ��f�ł��邱�Ƃł���B

�����A������Ȃ��ł������������B���߂ĉ]�����A�����͑���ł����U�ł��Ȃ��B�V�c�Ƃ̎j���ł���킯������A������u�V�c�v�Ƃ��邱�Ƃ͉���Ԉ�����s�ׂł͂Ȃ��A�ނ�ɂƂ��Ă͎��Ɏ��R�Ő����ȕ\���ł���B�ނ�̈ꑰ�A�܂��ނ�̔z���ɂƂ��ẮA�V�c�ƌĂꂽ�l�������͕�����Ȃ��u��N�v�ł������̂��B�`���̌N��́u�剤�v�ƌĂꂽ�B���{�i�H�j�̎�N�i�̂��N��j�́u�V�c�v�ƌĂꂽ�i��ɂ����Ăj�B�����A���ꂾ���̂��Ƃł���B

�����āA�V�c�����ɂƂ��āA�`���̎��͎ҁA�܂�A�ނ�̏�ʎ҂́u�����_�v�ł������̂ł���B

��ʂɁi���ɓ��{���I�ł́j�_���ȑO���u�_�ぁ�_�b�v�Ƃ��邪�A�_�͐_���l��Ƃ������ȂNJW�Ȃ��A�V�c�Ƃ̗��j�ƕ������Č�̎���܂ő��݂�����̏�ʎЉ�ł������ƍl���Ă悢�B������̍l���́A�������������v���Ă���̂ł͂Ȃ��B���{���I�̕Ҏ҂₻�̓����̒m���l�����ɂƂ��Ă��u�펯�v�Ɖ]����F���ł������B

����́A��������̊��l�A�֕��L�����Ҏ[�������u�Ì�E��v��ǂ߂ΔF�߂���Ȃ��B

�Ì�E��Ƃ́A�������ƒ��b���Ƃ̊ԂɕҎ[���������Ă����n�ʁE�����̊i���ɑ��āA�֕����̐��������咣���邽�߂ɕҎ[���ꂽ�Q�菑�̂悤�Ȏj���ł���B�֕����́A����̒H��������܂ł̉ƌn�̗��j��n�ʁE�������ǂ̂悤�ł��������A�����Ƃ��Đςݏd�˂ė������т��u�Ì�E��v�Ƃ������j�����ŏq�ׂĂ���̂ł���B�i���������͓̂��{���{�ɑ��Ăł���B�]���܂ł��Ȃ��Afictional writing���o�����킯�ł͂Ȃ��B�ƌn�̑��S��q����o��ŕҎ[�������e�Ȃ̂ł���B���R�̂��ƁA����͌������Ƃ����ʒu�Â��ł���A���{�����̒N���������Ƃ��ĔF�����Ă��鋤�L�̗��j��y��Ƃ��āA���������䂪���̔��W�̂��߂���܂łǂ�قǂɍv�����Ă��������ł������̂���i������̂Ƃ��č��ꂽ���̂��B���̌��̕����ŁA����������N�̎��т̕���Ƃ��Ēu�����̂��A�L�I�ʼn]���Ƃ���́u�_��v����n�܂���j�t�B�[���h�Ȃ̂ł���B

�V��˂ł͐_�����������A�a�����q���B�V���~�Ղł͓V�Ð_�߂������A���������ɍ~�肽��͓a���̌�q�ɓ�����B�_���������ɂ����Ă͐_������A���a�E�啼�^�삷��ȂǁA���X�A���P�l�N�_�����ɏA���܂ł̎����̌��т�搂��Ă���̂ł���B����́A���w�ł̓t�B�N�V�����Ƃ������{�_�b�̕��ꂪ�A�����̒m���l�����̊Ԃł͌��R�Ɓu���j�v�Ƃ��ĔF������Ă������Ƃ������Ă���킯���B

����ɓ����I�Ȃ̂́A���{���I�͐_���ȑO���u�_��v�Ƃ��ĕʕҐ��ɂ��Ă��邪�A�Ì�E��A�܂����̎j���͂���ȋ��̈ӎ����Ȃ��A�A��������j�Ƃ��Ĉ����Ă���_�ł���B�V��˂��V���~�Ղ��������A���������猩��Ǝ��炪�ւ������A�̉ƌn�L�^�ł���A�`���Ɖ]�����Ƃ̒��ŌJ��L�����Ă����u���j�v���Ƃ��ď�����Ă���̂ł���B�܂�A�������ɂƂ��Ắu�_�������v�͗��j�I�ߖڂł͂Ȃ������Ƃ������Ƃ��B�������ւ炵���j���Ɗ����Ă���͓̂V�c�Ƃ����ł���A�`���ɂƂ��Ă��������╨�����ɂƂ��Ă������͉߂����������j�̈��ʂł����Ȃ������̂ł���B���R�A���������Ӗ��Łu�_�̎���v�Ɓu�l�̎���v����ߖڂƂ������o���Ȃ��B�����ȑO�������u�l�v����������j���Ɖ]���̂�������ʓI�ȏ펯�������킯�ł���B

���̐_�̖������ǂ͋L�I�̕ҏW��@���j�Ƃɂ��̂悤�Ȍ���܂����̂ł��낤�B���̎j���ł͘A��������j�ł��������̂��A�L�I���A�_��������Ƃ��Ă��̗��j��ʌ��ĂƂ������ʁA�_���ȑO�̗��j���u�_��v�Ƃ��Ēu����邱�ƂƂȂ������̂ŁA���̎d���Ă��Ђ����āu�_�i�_��j�v�͑n����́i�n��_�b�j���Ɖ]���v�z�����܂ꂽ�̂ł���B�����A�L�I�̕ى������Ă��������B�L�I�͌��̌����҂��x�܂�����ȂLj�Ȃ������ł��낤�B�L�I�ɂ��Ă��l��ɂ�����ׂ��_��_�Ƃ��ēo�ꂳ���Ă���A���Ƃ���_����u�ˋ�v�Ǝd���Ă悤�ȂǂƂ͈Ӑ}���Ă��Ȃ��̂ł���B�_���ˋ�ƍl�����̂͂����܂Ő̍��w�҂����ł���̂��B

���̂悤�ɁA�Œ�T�O�̊O���ɗ����Ċe�j�����ÂɌ���Ɓu�_�v�������ĉˋ�̑��݂łȂ����Ƃ������ł���ł��낤���A�܂������ɁA�_�����݂ƍl���邱�Ƃł������̓�▵�������U���邱�Ƃ��킩��ł��낤�B

|