|

国産みの説話で伊弉諾・伊弉册の二神は「淡路洲」をます最初に産み、次に、大日本豐秋津洲、伊豫二名洲、筑紫洲、億岐洲、佐度洲、越洲、大洲、吉備子洲の順で続く。国産みの「産み」とは、もちろん文字通りの「産む」ではなく、「他国と同盟する」「自陣に取り込む」といった自国領域を拡大してゆく行為を意味する。

その活動の中で産み出された国々は「大八洲國」とされるが、問題点はその産み出された順序にある。

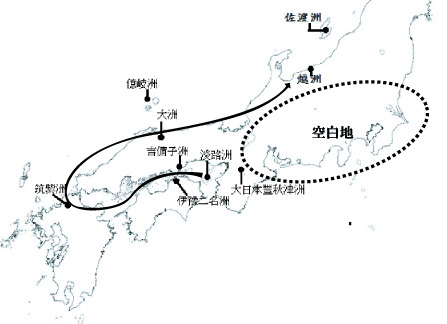

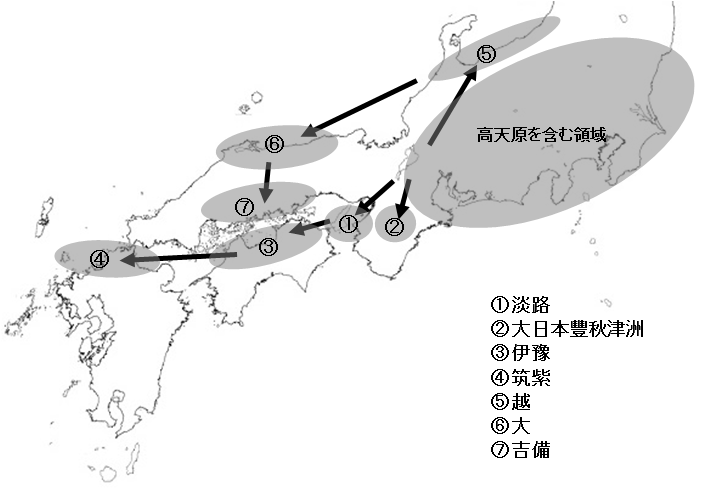

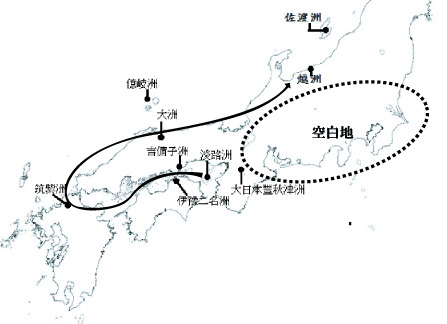

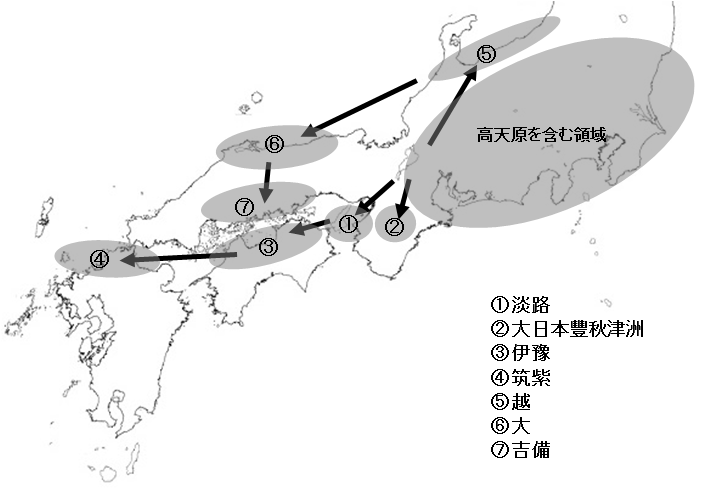

下図を見ていただければわかるが、国産みの進行は近畿から始まり、日本海側に進む。そして、国産みが行われた領域から、何故か東日本がごっそり抜け落ちている。

もっとも、国産みも弥生時代の反映だとするならば、定説が語るように、水稲栽培の技術を持った弥生人が北九州から徐々に東国に進出していった、その過程を描いているからだろうと説明できるのかもしれない。しかし神代が記す国産みの開始地点は何故か「淡路洲」なのである。

日本書紀には編纂時参考にした各種の記録が一書という形で列記されているが、その一書のひとつには「大日本豐秋津洲」を一番とするものがあるが、他の一書の記述はどれもが常に「淡路洲」から始まり、稲作発祥とされる北九州「筑紫洲」をスタート地点とする例はひとつもないのである。

一見、西日本から弥生文明が浸透して行く状況を伝えているように見えた神代であるが、史書に記された国産みの記述を見る限り、弥生期の社会の広がりは、むしろ近畿から九州方面、そして裏日本へと進路を取っているとしか考えられないのである。

■神代は如何なる勢力の歴史か神代の国家

・なぜ、国産みは「筑紫洲」ではなく、「淡路洲」から始まるのか。そしてまた「大八洲國」の領域から東日本がなぜ抜け落ちているのか。

・その疑問を解くために、まず取り掛かるべきは、「神代」を語り伝えて来たのは一体誰か、という問題である。

日本書紀を見てみると、神代の中で、書紀編者はなんら躊躇うこともなく、「一書」という表現で複数の書に伝わったであろう内容を記述している。明らかに意図して、神代を伝える書が多く存在したことを後代の識者に伝えようとしているのである。

そして「一書」にはそれぞれ違いがあった。違っていたからこそ「一書」として併記したのであるが、この「一書」という表現は、史書編纂のために取り寄せた複数の資料の内容に様々な差異があったため、それを正確に残すべく併記されたものであろう。

その資料はどこから集めたのか。当然、各有力氏族が保有していた記録以外にはない。つまり、各氏族に伝わった内容に違いがあったのである。ただし、その違いは、まったく異次元のことをそれぞれが語っていたわけでなく、「同じ神代という歴史」を違う視点から記したために生じた、いわゆる差分というものである。

今、「同じ神代という歴史」と書いたがなぜ「同じ(共通)の歴史」だと言えるのか。それは「一書」群を眺めればわかることである。

改めて一書を見比べてほしい。違いと云ってもそれぞれにどれほどの開きがあっただろうか。部分が幾分違うだけでほとんど内容は似通っており、登場人物のちょっとした違い、扱われ方や登場させ方の違い、その程度の違いでしかなく、ストーリーという点や主人公など、根幹の比較においてはそれほど差がないのである。さらに、先代旧事本紀、古語拾遺という天皇家以外の勢力が記した史書に於いても、その内容のブレは同様に小さく保たれているのである。

下記の表は、神代記事の比較表である。先代旧事本紀は網羅的な内容であるため省いたが、四種の資料中、記紀、古語拾遺では、ほとんどのイベントが内容的に共通の記事となっている。

| 記事

| 日本書紀

| 古事記

| 古語拾遺

| 住吉大社

神代記

|

| 造化三神 |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 神世七代 |

○ |

○ |

|

○ |

| 伊弉諾神伊弉册神 |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 国産み |

○ |

○ |

|

○ |

| 神産み |

○ |

○ |

|

○ |

| 伊弉册神の死 |

○ |

○ |

|

|

| 伊弉諾神の黄泉逃れ |

○ |

○ |

|

|

| 天照大神、素戔嗚、月読 |

○ |

○ |

|

○ |

| 根の国 |

○ |

○ |

○ |

|

| 高天原の誓約と暴挙 |

○ |

○ |

○ |

|

| 天岩戸隠れ |

○ |

○ |

◎ |

|

| 八頭おろち |

○ |

○ |

○ |

|

| 素戔嗚と五十猛の植樹 |

○ |

|

|

|

| 大國主と八百万神 |

|

○ |

|

|

| 大國主と素戔嗚 |

|

○ |

|

|

| 大國主の神産み |

|

○ |

|

|

| 大國主と少彦名神 |

○ |

○ |

○ |

|

| 天孫降臨 |

○ |

○ |

○ |

|

| 味耜高彦根 |

○ |

○ |

|

|

| 国譲り |

○ |

○ |

○ |

|

| 日向三代 |

○ |

○ |

|

|

この比較表からわかることは、神代はどこか特定の氏族・勢力が伝え残した歴史ではなく、日本や旧事紀・古語拾遺を記した勢力が共通に属していた上位組織によって記された、その政府が独自に記した歴史であるということ。つまり、日本も他の氏族も上位勢力が伝え持った同じ「神代」という歴史を共有していた、そういう結論しか成り立たないことになる。

ではその上位組織とはどこか。答えはひとつしかない。弥生期以前から七世紀まで我が国の盟主であった国となると当然倭国である。これが理路である。

この結果が腑に落ちないと思うなら、背理法によって納得してもらうしかない。

神代が倭国の歴史でなく、日本でもいい、出雲でもいい、どこか一国の歴史であったとして考えてみるのである。そう仮定すると、必ずそれ以外の他国、或いは上位国である倭国の歴史が、同じような規模で並行して、それも国ごと、国の数だけ「神代」が残されていなければならないことになる。そのような「お話し」がどこかに残っているだろうか。

例えば、出雲に残る国引き神話や各国風土記の片隅にあるローカルな記録などのように、一度作られたものは必ず何らかの痕跡とともに残り、決して消し去ることは出来ない。国引き神話は倭国連合の一国であった出雲(大國)の歴史であって、統一倭国の歴史とは違う次元で進められたものだ。風土記に見られるそれぞれユニークな記事もどれもが地方政治を伝えるものである。そのレベルの歴史でさえ現在に至るまで消されずに残っているのである。神代がどこか一国の歴史であるならば、同時に他のどこかの国の神代も、風土記などにあるような小さな記事ではなく、大きな「体系」として、また別種の「神代」という体裁で存在していなければならない。それが一切、どこにも残っていないことイコール、神代が倭国の歴史から発祥していることを証明しているのである。

以上から、「神代は倭国の歴史である」をまずそれを前提のひとつとして置くとしよう。

■国産みの舞台国家の興亡

次は国産みの舞台について検討してみる。これまで見落とされている重要なポイントである。

神代は天地開闢で始まると考えられている。世界にはまだ天も大地もなく混沌とした無が広がっていたと云う考えである。書紀も確かに「古天地未剖、陰陽不分」と一見混沌をうかがわせる書き出しで始まる。しかし、そういう意図は感じられるものの、事実はそうではなかったようだ。書紀はそこでも歴史を扱う態度として実に真摯である。伝わった記録を分け隔てなく収集し、そのまま記載しているのだ。書紀がわざわざ一書の体裁で書き残そうとした記録は以下である。

〔紀・一書第四〕高天原所生神名、曰天御中主尊。次高皇産霊尊。次神皇産霊尊。

〔紀・一書第十二〕伊弉諾・伊弉冉、二神、坐于高天原曰、當有國耶

古事記となるともっと簡明直截で、演出もせずストレートに事実を記述している。

〔記〕天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神。次高御産巣日神。次神産巣日神。

造化三神が成った場所を記紀は何処だと記しているか。両書は共にその場所を「高天原」だとはっきりと書いている。つまり、神代は開闢を伝える物語と考えられていたが、混沌の世界に成ったおでなく、高天原というベースがしっかりあったことになるわけだ。

では、神が成る高天原という地はどのような場所であったのか。神代の記述によると、そこは、八百万神が協議を行う舞台であり、素盞嗚神が水田を荒らした地であり、まぎれもなく人が暮らしを営む現実の「大地」を有した領域だとされているのだ。三柱の神は「無」から生まれたのではなく、その時点ですでに「高天原」と名付けられた「認識された領域」に成ったことになるのである。そして三神に続き、神世七代まで「高天原」で産まれ続ける。

ただし、先にも書いたが、この「成る」「産む」という用語は親子のような血縁関係を示すのではく、むしろ帰属関係を表現するものである。造化三神から神世七代の関係もそれと同じである。内容そのものは天皇系図の欠史八代のように説話もなく、ただ神名の羅列で、神が次々と生まれてきただけに思えるが、そこで表現されている真の意味は、高天原という領域(政府)にいくつかの勢力が順に台頭(参政)してきた、そういう歴史を伝えているのである。

神代を倭国の歴史と云ったが、この国産みという短い説話の冒頭に後の倭国の勢力図がそっくり描かれている。「名称」の構造に関しては前の章で解説したが、神世七代に至るまでのすべての神の名は、後の世まで倭国を支え続けた勢力の「役職名」で構成されているのである。

少し横道に逸れるが、その勢力構成に目を通してみよう。

○天御中主尊

「主」という官職は、大國主や事代主神、經津主などを輩出した勢力集団を指す。多くの一書がこの神を第一番に挙げていることから、原初より国譲りまでの期間、「主」を最高位とする勢力が倭国を統括していた可能性があると云える。

○高皇産霊尊

この神は神武東征時には日神軍の首領として登場してくる。別表記で「高御産日」と書かれるように、官職・位階(以後、官位とす)が「むす+ひ」→「産+日」であることもこの神が「日神」の集団であることを表している。あの天照大神も「日神」集団に属していた経歴があるのだろう。そのため「大日貴神」と云う名を持つ。また、「日神」集団は、「日」に男女の別位を設けた「彦(日子)」「姫(日女)」の官位を組織に有しているが、魏志の長官名や隋書の大王名にその官位が見えることから、国譲りが契機とは言い切れないが、その後、倭国内で力を増し、隋書の時代、倭王を輩出するまでの集団となったと考えられる。

○可美葦芽彦舅尊

この神は、表記上からはまったく関連性が見えないが、國之常立神や國狹槌尊と同族の神である。官職は「つち・ち」である。この「ち」はかなり古い起源を持つ語で、「おろち」や「みずち」など霊的な力を表す語としても使われる。また神代でも全域にわたって登場し、伊弉册神を焼いた軻遇突智神(かぐづち)、国譲りを迫った建甕槌神(たけみかづち)へとつながる重要かつ有力な集団であったと思われる。

○面足尊(おもたる)

面足尊は隋書にある天足彦の遠祖のひとつに相当する神だ。この神と天皇家の関係(婚姻など)は比較的早く、六代孝安天皇に始まり、一時途切れるが景行天皇に再び関係が築かれ、以後二代の間続いたようで、共に大足彦忍代別、稚足彦、足仲彦と「足(たらし)」の冠位を与えられている。そして、仲哀の妃が息長氏の姫である氣長足姫(神功皇后)となる。この集団に関して特記すべきは、天皇家の発展が「足」勢力との婚姻を契機に躍進するという点だ。垂仁まで彼らの妃の出身地は大和周辺の狭い範囲であったが、以降、丹波、紀伊、播磨など一気に広がるのである。「足」集団は、海洋氏族であるが、その繋がりが大きく役立ったのであろう。

○惶根尊(かえしね)

この神は最も「日本」との関わりが強いかもしれない。同族を列挙してみよう。思兼神(おもいかね)、阿遲高日子根(たかひこね)、劔根命(つるぎね)、天児屋根命(あまのこやね)と馴染みの神名が並ぶ。思兼神は云わずと知れた高皇産霊の右腕で八百万神の頂点に坐す高天原の高官である。阿遲高日子根は天孫降臨に登場し、劔根命は神武東征時の功績で葛城に坐した人物だ。そして藤原(中臣)氏の遠祖である天児屋根命(あまのこやね)は天孫降臨、神武東征、さらにその後の倭国統治に常に関わり続けた氏族である。

以上、原初の神について後の時代との関係に少し触れてみた。

この神代の記述をそのまま解釈すると、倭国の成り立ちというのは、天御中主尊の下に参集した集団の共同体から始まったと推察できるわけだ。そしてその舞台となっていたのは、記紀が供述するように「高天原」なのである。

■「なぜ」の答え国家の成長

それでは、冒頭に記した「なぜ」の疑問に対する答えを導く作業を手短に行おう。

なぜ、国産みは「筑紫洲」ではなく、「淡路洲」から始まるのか。

「大八洲國」の領域から東日本がなぜ抜け落ちているのか。

これまでのポイントを整理してみる。

①神代は倭国の歴史である

②造化三神誕生時には、すでに高天原という領域が存在した。

神代からわかるのがこの二点であった。

そこにこれまで示して来た定理を重ねてみよう。

③我が国は往古以来、東日本を中心として発展してきた。

④縄文晩期、海外では我が国は倭国として認識されていた。

⑤倭国は近畿以東に発生した。

この五つの条件で証明作業を進めればいいが、その労を執るまでもなく、これだけの条件が揃えば自ずと答えは見えて来るのではないだろうか。国産みが何もない世界からではなく高天原と云う領域を起点に始まったことと、縄文期から存在する国家があったということを照らせば、答えは以下とならざるを得ない。

(1)の答え

大八洲から東日本が抜けているのは、そこが高天原と呼ばれた、すでに自国の領域だったから

(2)の答え

国産みが「淡路洲」から始まるのは、高天原領域に隣接する地を起点に国産みが行われたから

以上が答えである。考えるまでもない結果である。

一旦答えがわかると、大八洲國から東日本が抜け落ちているのは当然のことに思えるだろう。抜け落ちている東日本こそ倭国の原領域だっただけのことだ。国産みとは文字通り、新たな領域を切り拓く行為である。その行為の対象から現時点の自国が抜け落ちているのは当たり前のことなのだ。そして、東日本を起点に領地を広げる、或いは他勢力と関係を結んでゆく際、最初に手を付ける場所がいきなり遠方の地となることは少ない。まずは隣接する地である。そして西日本統一を目論む時、拠点とするにふさわしい地は、交通の要所である難波津であることも自然なことだ。

下図はその過程を日本地図上に置いてみたものだ。

ただし、侵攻の順路は資料の記述に沿ったものだが、仮置きだと解釈してもらいたい。もちろん、実際の国産みも記録された順番通りに進んだのかもしれないが、侵攻の進路が一筆書きのような道筋を辿ったというのも現実的ではない気がする。高天原から放射状であったことも考えられる。また、侵攻と書いたが、それらが戦闘によって実行されただけではなく、政治的な交渉で戦うことなく臣従したこともあったであろう。いずれにせよ確実に云えることは、国産みとは、原・倭国に西日本の各地が服して行ったプロセスを伝えるものだということだ。

|