|

���`���̕ϑJ�ƓV�c���V�c�Ƃ��u���ꂽ���Ƒ̌n

�_������n�܂�V�c�Ƃ́u���Ə����v����A�₪�Ę`���̑�\�ɂȂ��Ă䂭�B

�V�c�Ƃ��܂ޓ��{���`���̐��̒��łǂ̂悤�ȕϑJ�̌�A�`���̃g�b�v�ƂȂ�A���{�����������̂��B���̃e�[�}�Ɋւ��ẮA�c��ȍ�Ƃɂ��邽�߁A���T�C�g�ł͎w�W���������x�ɂȂ炴��Ȃ����Ƃ��������肢�����B

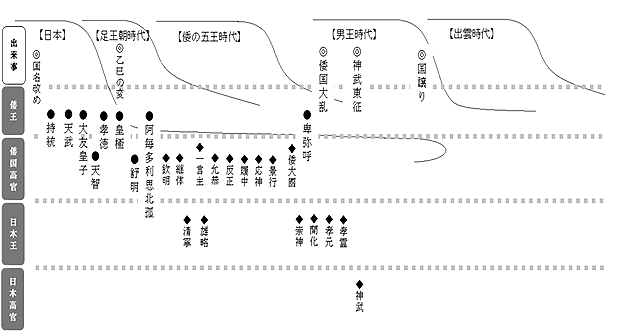

���āA���{�̕ϑJ�j���ǂ̂悤�ɕ\�����邩�B�ł��ȒP�ł킩��₷���͖̂ڂɌ�����`�ɂ��邱�Ƃ��ƍl���A�\�ɂ��Ă݂��B�璷�ȉ������n�߂�����A�����͎��o�\���̕����S�̂�c�����₷���Ă悢�ł��낤�B

�\�̌����͈ȉ��ɂȂ�B

�u�����v�́A�`���̉����ϑJ�ł���B

�����I�܂ł͘`�����̎x�z�҂ł������B���̘`�����ꐨ�͂ɂ���ē�������ė����̂ł͂Ȃ��A�����̌�オ���x���N�����Ă���B�����Ɖ䂪���̎j���A���O�̎�������j���Ƃ��Ċm���Ȃ��̂����������ɓ��Ă͂߂Ă���B�j������f����ȊO�̉������䓪�����\�������邪�A�u�`���v��`�����j����������Ȃ�����A����͖��̒��̘b�ł���B

�u�c���v�́u�n�ʁv�u�g���K�w�v�ł���B�㉺�W���`����Ζ����͉ʂ����邽�ߋɒ[�ɒP�������Ă���B

�l�i�K�̍ō��ʂ͓��R�u�`���v�ł���A�����`���̍����ł���B���̉��Ɋe���͂̕���������B�e���͂̎�N�i���E�N�j�͘`�������Ɠ��ʂƂ��Ă��悢���A�\�̍\���セ�̉��ʂɒu�����B

�����A���{�͂܂�����قǍ����n�ʂɂȂ��B���̂Ȃ�A�`���Ƃ����ږ�Ă��`�̌܉����^���V�q�R���A���{�Ƃ͕ʂ̐��͂ł��邩�炾�B����ɓV�c�ƃC�R�[�����{�ł��Ȃ��B�V�c�Ƃ����{�̍\�����ł͂������̂͊m�����B�������A�_���������ɓ��{�̃g�b�v�ł��������ƂȂ�ƃm�[�ł��낤�B��ʂ̓V�c�Ƃ��A���̎���A���{�̃g�b�v�ƂȂ�A�₪�Ę`���̍ō��ʂƂȂ������A���̑J�ڂ��c���Ɏ��o�I�ɕ\�킵�Ă���B

�V�c�̋I�N������̂ǂ��ɓ��Ă͂܂邩�A�܂��`���̂ǂ̉����ɑ����邩�A���̐��m�Ȕ��f�͕s�\�ł���B����āA�����͗��j��́u�o�����v�����Ƃɔ��f���Ă���B

�ȏ�����W�ݒ�Ƃ��āA���̕\�ɁA��̓I�Ȑl����z�u�����B

���̒n�ʕϑJ�\�ł́A���_�A�_���͈��̕�������n�܂�B�����āA�V���V�c�ȍ~�́i�����͂��̐���O����j�A�䂪���̍ō��ʂƂȂ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv����̂ŁA�`���ƒu���Ă���B

�V�c�Ƃ��ō��ʂɂȂ�܂ŁA�������̏��i�������i�K������B�\�̒��ł́A�F��A�i�s�A�����̑�ɖ��i�������Ă���B���i�����邪�A�~�i������悤�Ɍ�����B�Y���A���J�����������A�`�������Ɗe���͂̎�N�i�����ł͓��{���j�͓��i���Ɖ]�����悤�ɁA�ނ�̈ʂ����������̂ł͂Ȃ��A����ꏊ��������ƍl���Ă��炦������B

�ł͂�������A���̕ϑJ�\���쐬�����ŁA�e�V�c��z�����n�ʂ��@���Ȃ锻�藝�R�ɂ���Č��߂�ꂽ���̂����A�����ǂ��ď����A�ȒP�ɏЉ�čs�����B

���F�삩��J�����Ƃւ��t��

�F��Ȍ�̒n�ʂ͔ނ��拍��ɂ���Ē�߂����̂��B

�ł��l���̑f����`���Ă����̂����̂ł��邱�Ƃ͂���܂ʼn��x���q�ׂĂ����B���̂ɂ͊��ʂ��g�ݍ��܂�Ă��邽�߁A�e�V�c�̐g�̒����v��ޗ��Ƃ���Δ��ɗL���ł���B

�܂��A���ʂƉ]�����̂́A���Ƃ��Ώ�욠������ɂ���u�����v�̂悤�ɁA�n��ɂ���ēƎ��̊��ʂ��g�p����Ă���ꍇ�����邽�߁A�ǂ̒n��E���͂Ŏg��ꂽ���̂��̔�����ł���B

����ɁA���āA���ʂƂ��Ďg���Ă����̍����A���ʂƂȂ�ꍇ������B鰎u�͎הn�䍑�̓����ɂ��鍑�X�̒������Ɋւ��Ă��L�^���Ă���Ă���B�����ʼn�X�ɂ�����݂��銯�ʂƂ��āu�~�~�v�u�q�R�v��������B�ږ�Ă̎���ɂ́u�q�R�v�͒������ł������킯���B���ꂪ�@���̎���ɂ́u�^���V�q�R�v�Ɖ]���`���̏̍��i���ʁj�ƂȂ��Ă���B

�܂�A���ʂ́A����y�o�������͂̍ō��ʁA�����͍ō����͎҂̏̍������̂܂܌p������Ă���\���������Ɖ]����B

�_��A�卑���x�z���Ă������A����́u��v�ł���A�܉�����ɂ́u�剤�v�ƂȂ�A���́u�q�R�v�������I���A�V�c�Ƃ��x�z���邱�ƂŁu�V�c�v�ƂȂ����B�J�ڂ�ǂ����ƂŁA���̂悤�Ȗ@���������Ă���̂ł���B

����F�삩��J���܂ł̎O���́u���{���q�v�Ƃ����a��拍������B���ꂪ�ނ�̒n�ʂ����߂�J�M�ƂȂ�B

����{���q�F������

����{���q�F������

�t���{���q�F�������

����拍��́A�����{�I�ɓo�ꂷ����̓V�c�ɂ��g�p����Ă�����̂ł��邽�߁A�ŐV�̏̍��������̐l���Ɋ������͂����Ȃ��Ƃ������R�ŁA���j�����n�삾�Ƃ��鍪���Ƃ��Ă��������Ă�����̂��B

�������A���̊��ʂ��ǂ�قǂ̗��j�������A�ǂ̐��͂��A�ǂ̂悤�Ɏg�p���Ă��邩�A���������R�����o���Ȃ�A���̍l�����ԈႢ�ł��邱�ƂɋC�t�����낤�B

���Y�݂̏��Ő_������̐_�ɂ��ĐG�ꂽ���A�u���q�v�Ƃ����̍��͂��̎���̐_�̈�l�A����������Ȃ��銯�ʂł���B�v���_�A��筍����q���A�����A�V�������A�����́u���v�Ƃ������ʂ́A�u���i�Ёj�v�Ƃ������ʂ��u���q�E�F�i�Ђ��j�v�ƂȂ����悤�ɁA�₪�āu���q�v�Ƃ����`�ɕω����čs���B���ꂪ�����V�c���ɂ���u���{���q�v�̌��^�ł���B

�_������̐_�ɋN�������Ƃ������Ƃ́u���v�͋��炭�`���̌����ȑO���炷�łɈꕔ�̐��͂ɂ���Ďg�p����Ă������ʂł������Ɖ]����B

�F�삽���̎���A���́u���v�������Ȃ鐨�͂��g�p���Ă���������肷��͍̂���ł���B�V��������c�Ƃ���I���Ɋ֘A������Ƃ��]���邵�A�a玁A�t�����̑c�Ƃ�����g���q���U�F���Ȃǂ������E�ʂ����B

���ʂ��̂��̂́u�����v�����́u���́v�ŗL�̂��̂ł�������������Ȃ����A���̂悤�Ȏ������z�����L��������Ɖ]����������A�A���W�Ő��藧�O���[�v�����݂��A�����ŋ��ʂɎg���Ă������̂ł������ƍl���Ă��������낤�B

���U�F�����~���c�@�R�Ƃ��ĔE�F�c�q�����邪�A���̐킢�Ɋ֗^���Ă����̂͋I���̕����h�H�ł��邱�Ƃ���A�a玂ƋI�E����͓����O���[�v�ł������\�������邾�낤���A�����͂܂��A�O���[�v�͈���Ă��A���̃O���[�v����h�����ꂽ�l�������ʂƂ��āu���v�̊��ʂ�Ղ����Ƃ��l�����A�h�H�Ƃ������ʂ��u���v�Ɠ����N���ł��邱�Ƃ�����A�u���q�v�͊C�m�����̈�h���p�������̂��Ɖ]���悤�B

�����Ŏv�����̂͊C�������߂Ă����Ƃ����f���j�ł���B

���̐_�͍��V������Ɨ����u�����v��{���Ƃ��Ă����̂ł͂Ȃ��������낤���B�܂��A�ނ͖����ɑ嚠������B�嚠��̓����ɂ͑啨�傪����A���̎q����c�c���q�i���������˂��j�Ȃ̂ł���B

�����č���قNj��������U�F�������A�ނ͘a玎��́u�c�v�Ƃ���邪�A�ނ��낻�̋t�ŁA�a玎��͕��U�F���y���ɌÂ������ŁA�����̔��e�Ɍ����u�L�i��Ɂj�v�Ƃ͂��̘a玎������f���Ȃ̂ł���B�܂�A�����A�R�D���ɘA�ˁA�o�_���ӊC����x�z���Ă��������������킯���B

�I���Ƙa玎��A�܂��o�_�Ƒfᵚj�A����炪�����O���[�v�������Ƃ͌����Ȃ����A�����I�ȍ������s���Ă����Ƃ����A�����Ԃ̌��т����������Ղ��u���v�Ƃ������ʂ��畂���яオ���Ă���̂ł���B

�ł́u���v�́A�ǂ̂悤�ȕϑJ�ɂ������̂��B���̓_��T�낤�B

�`���̗��j��A�u���v���͂��`���ɂȂ����`�Ղ͂Ȃ��B�J蓂ɂ����ē��{���I�y�ё����̈ꏑ���u���E���v����ɐ����A�ȉ��A�u��v�u���v�Ƒ����A�u���v�͐_������̒��ł��قږ����ɒu����Ă���B�܂�u���v�͘`���A���̒��ł́A�V�Q���͂ł��������ƂɂȂ�B

�u���v�̒����i�o�������L�^�́A�v���_����ł��낤�B�������A���S���_�̒��_�ɗ����Ă͂��邪�A���c�Y��̎q�A�܂�z�����͂Ƃ����ʒu�ł���B

���ɒ����Ɍ����͙̂����A�V�Z�����ƂȂ�B�V�Z�����͓V�x���Ƌ��ɐ_�_���i��A�܂��i�@���s�g����قǂ̒n�ʂ��ւ����B�����A���̎��_�ł́A�����n�ʂɂ������Ƃ��Ă��A�܂������͉F���uᄎ������㊯�ɋ�����ł����Ȃ������B

���̌���u���v���͂́A�������͂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��܂ł��A�����n�ʂ��ێ���������B���Q�^�������ʂ�_�������Ƃ��A�h�䎁��������U�邦���̂��A���ʂł͂Ȃ��؋��ł���Ɠ����ɁA���ʂɋ߂��͂��������O���[�v�ł��������Ƃ��ؖ����Ă���B

���̂悤�ȁu���v�w�c�ƊW��z�����F�삽���́A���̌q����ݑ�ɒn�ʂ��ł߂čs�����̂ł��낤�B���{�A����ɂ��̒��́u���v���͂ɂ����āA�ނ炪�Ⴂ�n�ʂłȂ����Ƃ́A�u���{���q�v�Ƃ������̂������Ă���B�܂�A�u���v�O���[�v���̍����n�ʂɂ͋����̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�����u���{���q�v�̏̍��͌���Ă���̂��B�܂��Ɂu�J�{���A������v�����H���Ă��鎞��Ȃ̂ł��낤�B

���i�s���甽�����Ƃւ̑�������

�O���ɑ����A�i�s�Ȍ���ނ�̊��ʂ����ߎ�ƂȂ��Ă���B�����ł́u�ʁv�u�h�H�v�����̊�ƂȂ�B

�呫�F�E��ʑ��i�i�s�j

�_�c�ʑ��i���_�j

��Z������ʑ��i�����j

���x�䐐���ʑ��i�����j

�Y���ÊԒt�q�h�H�i�j

�u�ʁv���A�`���A�܂����鐨�͂���C�����ꂽ���E�ł��邱�Ƃ́A�d�������y�L��������Ă������Ƃ��B�܂��A�́u�h�H�v���A�L�I�łȂ��ݐ[���b���̐E�ʂł���B

�����̊��ʂ𖼏̂Ɏ��Ɖ]�����_�ŁA�ނ炪�`���ɂ͂܂��܂������n�ʂł��邱�Ƃ͂킩��̂ł��邪�A�����u�ʁv�u�h�H�v�ł������N������A�v�͔ނ�̊��ʃ����N���������{�ɋ߂����������Ƃ����b�ł���B

�i�s�͂��̖��������悤�Ɂu���i���炵�j�v���͂��畕�������g���ł��邱�Ƃ�������B�u���v���͂Ƃ������_���猩��ƁA���ɑ����A�����i�t���F�j�A�����i�����F�j�A�����Đ_���c�@�i�������P�j�Ƃ��̎q���_�����̈�h�ł���B

�V�c�̋I�N�͖�������o���Ă��Ȃ����A�i�s���牞�_�̎����́A�v���ɓ`���`�̌܉��Ƌ߂�����ł��邱�Ƃ͊m�����Ɖ]���Ă���B�Ƃ������Ƃ́A�����`���͂܂��u���v�Ƃ͕ʌn�̑����͂��x�z���鎞��ł��������ƂɂȂ�B

�ނ炪������u���v���͂̑䓪�́u�A���m�^���V�q�R�v�̏o���܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�����A���̒��ɂ����āA�u���v���͂��`���̈ꗃ��S���͂��\���t���Ă������Ƃ������L�^���c����Ă���B�`�̌܉��͏�\���ŏq�ׂĂ���悤�ɁA�����A�����̈��肵���^�c�ƁA���N�����ւ̐i�o�𐭍�̒��Ƃ��Ă����悤�����A���̕��j�ɉ����āA�i�s�́A���q�u�`���v�Ƌ��ɍ����ɂ����Δ������鑯�̓����Ɍ��т��c���A�_���c�@�͐V���ւ̏o���ŌR�����グ��ȂǁA�`���̎嗬���͂Ƃ��ĐϋɓI�ɎQ�����Ă������Ƃ��L�I�̋L�^����f����̂ł���B

�����͂��`���ւ̊K�i��o��،��́A�O���́u���v���͂Ƃ̋��͑̐����m���������Ƃł��낤�B

�_���c�@�͕��ɟ������A��Ɋ��鍂顙�Q�Ƃ����b�܂ꂽ�����ɐ��܂��B�c�@�̖��́u�����v���ł���A������{���Ƃ��Ă����̂ł��邪�A���߂ɋI���̕����h�H���}���邱�ƂŁA���{�C���i�։�p�j�̐��͂��A�I�ɁE�����̑����m���i�ɐ��p�E���p�j�ɋ��͂Ȍ��v���������ƌ��т��A��̊C�m�������A�������A�܂��Ɉ�吨�͂��a������̂ł���A

�V���h����`���ɒ�Ă����̂́A�I�����ł��낤�B

�Î��L�ł͏Z�g�O�_���w�����A�����h�H�ɖ������������ƂɂȂ��Ă���B�Z�g�O�_�́u�����j�v�Ƃ������������悤�Ɂu�j�v�����ʂƂ���u�����v�̃O���[�v�ŁA�����̑����m�C��i��g�`���m�`�}���j��}���Ă����Ǝv����B

�։ꂩ��O���b�Ɗ֖�C�����A���{�C���Ƒ����m�����ЂƂ̐��͂ɂȂ邱�Ƃ́A�`���j��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B���̌��ʂ��A���_�͓̉������ł���A�Ȍ�́u�ʁv�l�ނ̔y�o�ɂȂ���̂ł���A�吨�͂ƂȂ����C�m��������돂�ƂȂ����u�ʁv�́A�����A�܂��͘`�������N���X�̗͂������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�����������f�ɂ��A�\�̈ʒu���߂��Ǝv���Ă������������B

�ł́A�́u�h�H�v�͂ǂ����낤�B

�L�I�̓o��l��������Ɓu�h�H�v�͋I���n�𒆐S�Ƃ����u���v���͂̊��ʂ��Ƃ킩��B�����R���Ƃ̊p�͂�Õ��̐l����p�~�������ƂŗL���Ȗ쌩�h�H���A�o�g�͏o�_�ł͂��邪�A�����ł́u�P�����v�Ɩ����A��a�E�����ɕ��C���邱�ƂŁu�h�H�v�̊���Ղ��̂ł���B���̑��̏h�H���������ʂł���B�w�i��������l���𐨗͕ʂɐ������Ă݂��B

�u�I�v���͂̐l������ԏh�H�A�吅���h�H�A�I�p�h�H�A�H�c���h�H�A�ΐ�h�H�A�ؓp�h�H�A���Q�ؓp�h�H�A�I�˓c�h�H�A�H�c���h�H

�u�����v���͂̐l������C�h�H�A�c���h�H�A�E�R�h�H

�u�M���v���͂̐l�����\�Ê��h�H�A�z���h�H�A��֏h�H�A�؎q�h�H�A�I��֏h�H�A�I���|�h�H�E�h��؎q�h�H�E�����Ώh�H

�u����v���͂̐l�������l�h�H�A�u�c�h�H�A���c�h�H�A�ʓc�h�H�A�⍇���A�яh�H�A�p�㑫��

�E�L�ɂ���u�M���v�Ƃ́A���N�����̍�����݂��u�I���v�̂��Ƃł���B

���̈ꗗ�����Ă��A���ׂĂ��u���v���́A���̒��ł��u�I���v�o�g�҂��قƂ�ǂ��߂Ă���̂��킩��B

�L�I�̒��ł��d�v�l���ɑ��ĕt�^����A�ꌩ�A��b���A�̂悤�ȉ��ʂɎ����n�ʂ̂悤�Ɍ����Ă��邪�A�C���͈͂��猩��ƁA�������{�ł���`�����^�������ʂł͂Ȃ��A�u���v�Ǝ��̂��̂ł������Ɣ��f�ł���̂ł���B

�������Ȃ���A�V�����ł́u���F�̐��v�ɂ����āA�u�^�l�v�u���b�v�Ɏ����ʂœo�ꂷ��B

�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�^�l�E���b���V�����݂���ꂽ�K�ʂł���̂ɑ��A�h�H�́A�_�������ȑO���瑶�݂����������j�Ɠ`�������K�ʂł���Ƃ����A���̈�_�ɂ���B

�܂�A�^�l�E���b�������ƁA�����̊K�ʂ̒��ł̑��ʂȂ̂ł���B����͂Ђ��ẮA�u���F�̐��v����ȑO�ł������Ȃ�A�h�H���`���̍ō��ʂƂȂꂽ�A���̎��i��L�������ʂ������̂ł́A�Ƃ����\����z��������̂��B���̉��߂������ċ�z�łȂ����Ƃ́A���Q�^�������ʂ��f�����Ƃ������j������������t������B

�����A������\�Ƃ���̂́A�u���v���͂����ʂ�y�o����ɂӂ��킵�����͂ɒB���Ă��������K�v�����ƂȂ邪�A�܂��Ɏ���͋I���i����j��������U���Ă�������ł���B�S�ρE�����Ȃǒ��N�����^�c�́A�ꕔ�ɏ�і�̖��͌����邪�A���̂قƂ�ǂ��I�E����w�c�̉ǐ��ԂȂ̂ł���B�S�ϑ������͂�u�`���v�łȂ��u�M���v���䂪���́u�Y�v���ƈӎ����Ă���̂��B

�����h�H�Ƃ̊ւ��ȗ��A�m���͔֔V�Q��W��A�����A�����A�͊���P�ÕF���O�c���Ƃ��A�Y��������ؕQ��܂Ƃ��A�u���{���q�v�𖼏�鐴�J���Y��ł���B�^���̐��ϒ��O�̂��Ƃł���B�V�c�Ƃ��u���v���͂̈Ђ���˂ΐ��藧���Ȃ��قǂ̎����ł������킯���B

���̂悤�ȏɂ����āA�h�H�̊��ʂ����͂ǂ��ł������̂��B

����肷��|�C���g�́A�u���v���͂ł��銋�鎁�ƓV�c�Ƃ̏㉺�W�ł���B�������A���̔���͂��łɌ����Ă����͂��ł���B��̏́u�_�v�̏��ŏЉ���A�Y��������ꌾ��_�ɕ������L���͖��炩�Ɋ��鎁����ʂł��邱�Ƃ������Ă����̂ł͂Ȃ������낤���B�m���͔֔V�Q�ɂ܂����������オ�炸�A�Y���̎��_�ł���V�c�Ƃ͊��鎁�̕����ɂ������̂��B

���̂ӂ����Ȃ���������@����ƁA�̏h�H�́A���̎��_�ł̓V�c�Ƃł͏o�����ł�������������Ȃ����A�u���v���͂̓��n�ʂɂ����Ă͂���قǍ����ʒu�ɂ����Ƃ͍l�����Ȃ��̂ł���B

���ǁA�u���v���͂́A���ʂɂ͋߂����̂́A�^���̖�]���j�~���ꂽ���ƂŁA���̎��_�ł̉��ʊl���͐���Ȃ��������ƂɂȂ�B

���̌�Ɋւ��āA�������̎j���ɂ́A�`�̌܉��i����܁Z��N�j����^���V�q�R�i�Z�Z�Z�N�j�܂ł́A���Z�Z�N�̊Ԃ̋L�^���Ȃ����߁A�h�H�Ƃ����`�������������ۂ��͒f���邱�Ƃ͏o���Ȃ����A�h�䎁�����炭���ʂ�_�����̂ł��낤�B�����Ċ��킸�j�~���ꂽ���Ƃ����Ă���A�h�H�����ʂƂȂ������j�͑��݂��Ȃ������ƍl����̂��ł��Ó��ł��낤�B

����Ɋ�����A�u���F�̐��v��݂��A�^�l�E���b��V���ɐ��肵���̂́A�h�H���ō��ʂƂ����Ȃ����߂̐������̂ł͂ƁA����ȉ\�����l���Ă��܂��̂��B

�����_�ƗY���܂���������

��U�A���_�ւƁu��v�͑k�邪�A��������́A���ʂƉ]�����ړI�Ȕ���ޗ��ł͂Ȃ��A����f����u�㉺�W�v�ɏœ_�Ă����̂ƂȂ�B

���_�ƗY���Ɋւ��ẮA���łɁu�_�v�̏��ň��������e�𑽂��܂ނ��߁A��Z�ɍς܂��悤�B

����܂ł��q�ׂĂ������A�L�I�̋L�q�ɂ͓V�c�ڐ��Łu�فv�u���v�u���v�Ȃǂ̌��t�������g���Ă���B�����A���ꂪ�V�c�Ƃ��u�ō��ʁv�Ƃ��鍪���ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͎����̂��Ƃ��B�ʂ�����Â���̂͂����܂Ŕے肵�悤�̂Ȃ���ΓI�Ȏ�]�W�ł���B����͕\����ς��悤�Ƃ��������{�����Ƃ������ĕς�邱�Ƃ̂Ȃ�����Ȃ̂��B

�܂��A���_�ł��邪�A�嚠���ƓV�Ƒ�_�̓�_�̈����ŋ�Y���邭����ł���B

�u�_�v�̏��ł́A���_�Ɉ���ʎ҂������_���̂�グ�����A���̘b�ɂ͂��������ɂƂǂ܂�Ȃ��d�v�ȓW�J���`����Ă���B���̈�߂��B

�u�V�c�T�K���~�NJ����A���\���~�A�Ȗm��V�B�v

���_�̋{�́u��鐐�ߋ{�v���B���ɔނ��`���ł���Ƃ���A�������u�s�v�ł���A�@�\�Ƃ��č���c���̎{�݂������A�����ō��Ƃ̈ӎv���肪�Ȃ����͂��ł���B

�������A���_�͐��ߋ{�ł͂Ȃ��A�R�̕ӂ̓�������āA�����ւ킴�킴��������o�����̂ł���B

�u��Y���Ă���v�̂͐��_�����ł͂Ȃ��A�����́u���v�����A������A���\���~�����������ŁA�����ŊF�Ɖ���A�����������̂��B��̑���́u�_�v�̑��̂�t�^���ꂽ�A���_����ʂɈʒu�Â�����҂����ł���킯���B

�嚠���ƓV�Ƒ�_�̓�_�̖��́A���_�̊Ǘ��������A���\�݂Ƃ�������Ӗ��`�����{�S�̂����������̂ł��������Ƃ����̈�߂͎����Ă���B

���̉�̌��ʁA�啨��_�̈ӎv�������A�u��c�X���q���v���}������邱�ƂƂȂ�B����𐄂��i�߂��̂́u�`瑑��~�NJ����ږ�姬�v�u�吅���h�H�v�u�ɐ����ьN�v�̎O�����B

�����ɕ`���ꂽ�l������́A���݂̊�Ƃʼn]���Ƃ���́u������c�v���o�čs��ꂽ�̂ł���B

���I�͐l���I�l�̉ߒ����ȉ��̂悤�ɓ`���Ă���B

���_���N�H����

�`瑑��~�NJ����ږ��P�E�n�ϐb���c�吅���h�H�E�ɐ����ьN�A�O�l�������A���t���A��閲�V�A�L��M�l�A�q�H�A�ȑ�c�X���q���AՑ啨����~�V��A���Ȏs�钷���s�A`�嚠���~��A�K�V��������B�V�c����熁A�u�c���S�B�z���V���A����c�X���q�A���������p���W����c�X���q���v�V�B

�`瑑��~�NJ����ږ�姬�E�n�ϐb��祖�吅���h�H�E�ɐ����ьN�̎O�������Ɍ����Ƃ����u��c�X���q�v�i���̗���ɍ��킹�āA���_���������������Ɠ������Ă����ʂ̕`�ʂł���B

���ō������S�l���́A�吅���h�H�ł��������Ƃ͌��킸�����Ȃł���B�������A���_���������܂ꂽ�ЂƂ�ł���B������A�u���v�������ƌ��������킹���̂��B

�����p���珵���ꂽ��c�X���q���A�`�����́u�������y���\�����v�������Q�����ďo�}���A���C�̎��T������s���B�啨��_���`���̃g�b�v�ł��������ǂ����͔���ł��Ȃ����A���̘b�̒��ł̍ŏ�ʂ͑啨��_�ł���B�����āA���̎�����c�X���q�ł��邱�Ƃ́A���̑傰���Ȏ��T���ؖ����Ă���B

�����ŁA���_�͔@���Ȃ�n�ʂ̐l���ł��������ł���B

�����܂ł̏��I�̋L�^������A���_�̈ʒu����ޗ��Ƃ��Ă͂����\���ł��낤�B

���_�́A���\���~��薾�炩�Ɉʂ͒Ⴂ�B�ނ̒n�ʂƂ��čl������̂́A���������A�����͔��\�����̂ЂƂ�B���{�����n�ʂɂ͂Ȃ��������A�l���Ɏ^���[����ꂽ����Ƃ��Đ_�����̎��T�ɎQ���Ƃ����X�g�[���[�Ȃ̂ł���B

����āA�[�܂�ׂ��ʒu�͍������ς����Ă��u���{���v�ł���Ƃ������ʂɂȂ�B

�\��̐��_�Ɋւ��ĕ⑫���Ă������A����Ƃ��āA�u�ږ�āv�Ɠ������Ԏ��ɒu���Ă�����̂́A�u�V�Ƒ�_�v�����́u�`瑁X���S�P姬�v�Ɣږ�Ăꎋ����Ƃ������Ӑ}�͈�Ȃ��B�_�オ�l��ƕ��s����`���̗��j�ł��邱�Ƃ���l����ƁA���̉\�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A����������؋��͂ǂ��ɂ��Ȃ����߁A���y�͔����Ă��������B

���͗Y�������A�ނ̈ʒu��������l�ɐ�ΓI�Ȏ�]�W����ł���B

�ꌾ��_�ƗY���̊W���u�_�v�̏��Ɋ��o�ł���B�����ł��ꌾ��_���`�����Ɖ]���ƁA�킩��Ȃ��Ƃ��Ă������B

�������A�㉺�W�͑��ΓI�Ȃ��̂ł��邽�߁A�킩��Ȃ��Ă������̂��B���ɘ`���łȂ��Ƃ��Ă��A������ȍ~���u��v�O���[�v�͐������C�z���Ȃ��B�l��ɂ����Ă��u��v�̊��ʂ����l���Ƃ��āA�����A�啨��A�O�g����A�O�N祖��F��A���b�A祖�T����A�ҌF�c��祖�����A�ꎖ��Ȃǂ��L�ڂ���Ă��邪�A�u��v�ł��邩���肱�̑S�����قړ����n�ʂł��邱�Ƃ͓��R�ŁA���̌��ʁA�`�����猩��ΐb���A�T���͍���N���X�ł��邱�ƂɂȂ�B�����āA���̃N���X�̐l���ł���ꌾ��_�ɕ������Y���͂���ɂ��̉��A�T���͗y�����Ƃ����Ă悢�킯���B���ꂪ�ے肵�悤�̂Ȃ���ΓI�Ȏ�]�W�Ƃ������̂ł���B

�ȏ�̂悤�ȑ��ΓI�ȏ㉺�W���������A�]���܂ł��Ȃ��A�Y�����v���ŗL���ȁu�`�����v�ł���͂����Ȃ��A�܂��]�c�D�R�̓S�������R�̓S�����ɂ���u���J�^�P���v�ł���Ƃ�������������ɗ���������̂��B

��������̂͂��A���������Y���́u�t���v�Ƃ������̂́u���ʁv���������̂ł����āA�Y���̌ŗL���ł����ł��Ȃ��B���̏؋��ɓ����̐l���͋L�I���ɂ��A�F�˂̎q�u�t���F���v�A���{�����̎q�u�t�����A�t���F���v�ȂǕ����L�ڂ���Ă���悤�ɁA���������Ȃ���ʓI�ȕ����̊��ʂȂ̂ł���B

�������A�����Ƃ��ċ������Ă���悤�ɍ�����{�����A�����́u�z�S�{�v�A�Y���́u�������q�{�v�Ɖ]���悤�Ɉ���Ă���B���̈Ⴂ��������I�ȃ|�C���g�ł���B���̃V�X�e���ŏq�ׂ��悤�ɁA���Ƃ����͓̂��l�̃v���t�B�[�����������̂ł���B�u�唑���c���v�Ƃ������́u��i�������͖��j�{�����i���C�n�j�{�c���i�������j�v�ł��邱�Ƃ������Ă���̂ł���B���Ɂu�z�S�{�v���u���v�Ƃ����n���������Ă����Ƃ��Ă��A�Y���̗����Ƃ̐ړ_�͂Ȃ��̂ł���B

�������ɂ���u���J�^�P���v�ɑ��������l�����j���̒��ɖ�����苁�߂�Ƃ���ƁA�B��\��������̂��A���{�������`�����ł��낤�B

�����̏͂Ŏ������悤�Ɂu�`�v�́u��v�ł���B�`���x�z���ɂ����āA�ނ́u�`�������i�K�j�^�P���v�ł��������Ƃ͂��̖���������炩���B

�����Ĕނ̎��тƂ��āA�֓������B�܂ʼn��������o�����܂��ɍ��v���Ă���B�L��E��O�����y�L�A�헤�����y�L�����Ă��Y�����ꂩ���ł��o�ꂵ�Ă��邾�낤���B�����Ƃ�������Ŋe���ɂ��̖������������Ă���p�Y�́u�`���v�ȊO�ɂ͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�����n��̒��ŁA�Z��ŏX���E���������s�����x�̗Y���Ƃ͐l���̊���n�ʂ����т��A���ׂĂ̊i���Ⴄ�̂ł���B

�������A�u�`���v����������ƍ]�c�D�R�E��R���Õ��̑��c�N��i����ܐ��I�㔼�j�͗��ꂷ���Ă��邩������Ȃ����A���i�Ƃ��Ă͏\����������Ă���B����Ƃ����_�Ōi�s�̎q�Ƃ��Ắu�`���v�͌�₩��O���Ƃ��Ă��A�����ɓ��Ă͂܂�l���Ƃ��ẮA������_�ŗY���͑��������Ȃ����Ƃ����͖��炩�ł��낤�B

���Ԗ����猳�������Ƃ̃g�b�v��

���悢��V�c�Ƃ��`���ƂȂ�A�₪�ē��{�����a�����鎞��ɂȂ�B

�ł́A�Y�����琔����o�ĕϊv���N����B�����̌�ւł���B

��ւƉ]���Ă���ʂɉ]���镐��`�p�̊��̂��Ƃł͂Ȃ��B�`���K�͂ł̑傫�ȕϗl�ł���B��X�͂�����C�O�j���ɂ��m�炳��Ă���B�u���o�|�V�q�v�ŗL�����@���́u���������v�k�ǁv�ł���B

�u�`���������������v�k�� �j���y���\�v

�`�i俀�j���́u�V�i�A�}�j�v�Ƃ����u���v�������A���́u��N�i�I�I�L�~�j�v�Ɩ�������ƋL����Ă���B�`�̌܉��Ƃ͖��炩�ɈقȂ鉤�����������̂ł���B

���̉�����ւ́A�V�c�ƂɂƂ��Ă��傫�ȍD�@�ƂȂ����B����܂ŁA�������͂ƒ��X�������l�ߐ�Ȃ����݂ł������ނ炪�A�V�̐��Ɠ������邩�̂悤�ɂ��̒n�ʂ��`���Əd�Ȃ�n�߂�B

���̂��Ƃ͋Ԗ���拍��u�V���r�J�L��v�ɂ��\��Ă���B�u�V�v�����˔@�Ƃ��čc���Ɍ����̂ł���B

�V�c�Ƃ͂ނ��낱��܂Łu�卑�v�Ƃ̊֘A��z���w�͂��Ă����B�呫�F�E��ʁi�i�s�j�A���[�]�i�m���j�A��Z������ʁi�����j�A�唑���c���i�Y���j�Ȃǂ������ł���B�_��̋L�q�̒��ł��u�V���v�͑傫�������A�玌|���Ȃǂ��u�V���v�ƌĂ�Ă����ɂ�������炸�A�V�c�ƒ����ɉ����āu�V�v�����������Ƃ͋Ԗ��̑�܂ň�x����Ƃ��Ȃ������̂ł���B

�������A�u�V�v�����������Ƃ������ɓV�c�Ƃ�`���Ɍ��ѕt�����킯�ł͂Ȃ��B�Ԗ��̎���ɂ́u�V�v�����͗����Ă��炸�A�܂������t�����Ȃ̂ł���B�������Ȃ���A�ނ̔w�i�Ɂu�V���v�����邱�Ƃ͋^���̂Ȃ������ł���A�������N�_�Ƃ��ēV�c�Ƃ̒n�ʂ͑傫�������n�߂�B�����āA����̌�A�V�c�Ƃ͂��ɘ`���ƂȂ�̂ł���B

�N�̑�ʼn��ʂ��̂��́A���̒i�K�ł͂܂����肵�Ȃ����A�A���m�^���V�q�R���V�c�ƂƂ͖��炩�ɕʗ��ł��邱�Ƃ���A����ȍ~�̎���̂ǂ����œV�c���`���ƂȂ�A�₪�ē��{�Ƃ��������𖼏�������Ƃ͋^���Ȃ��̂��B�ł���Ȃ�A�K���Ԗ��ȍ~�̗��j�̂ǂ����ɂ��̍��Ղ��c����Ă���͂��ł���B�������Ō�ɒH���čs�������B

���̂��߂ɍŏ��ɒ��ڂ��ׂ��́A�Ԗ��ɑ�������̓V�c拍��A�y�ђǑ�拍����Ɖ]����B

���̂Ƃ͗��������Ɛ��������A�˔@�u�V�v�����̂Ɍ��ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�K�������������������������ƍl���鑼�Ȃ��B�u�V�v�����A�V�c�Ƃ����������ɊW���Ă��邱�Ƃ͗e�Ղɐ��@�ł���B���̑����鍑�Ɗ֘A����u���v�ɕω����N�������Ƃ͉����Ӗ����邩�ł���B

�ЂƂ����𗧂Ă�Ƃ���A�P���Șb�A���ꂪ������ւ̐ߖڂł͂Ȃ��̂��A�Ƃ������̂��B

�V�c�́i���R�̂��Ƃł͂��邪�j���ʈȑO�A�܂��ʂ̖��������Ă���B���Ấu�z�c���c���v�A�V�q�́u����c�q�v�A�Ƃ����悤�ɁA���̐l������������g�D�⋏�Z����n�ȂǁA�܂�́A���̐l������肷�邽�ߌŗL�v�f�Ő��閼�̂ŌĂ�Ă���B�����đ��ʂ�����́A���߂č��Ƃ���߂����̃V�X�e���ɉ����ĐV���ɓV�c�Ƃ��Ă̖��̂���������B���ꂪ拍��ł���B

�������A拍������ʑO�̖��̓��l�ɁA�����Ȃǐl������̗v�f�����f���ꂽ�`�ō\������邱�ƂɂȂ�B������拍��ɏœ_�Ă��̂́A�V�c�Ƃ��ǂ̂悤�Ȑ��͂ƈ����W��z���Ă����̂��B�@���Ȃ鎁���̉��x�����������̂��A���ꂪ�ǂ̂悤�ȕϑJ��H�������A�Ɖ]���V�c�Ƃ���芪���A�����͓V�c�Ƃ���荞���͂�O���[�v���A���̂���T�낤�Ƃ����Ӑ}����ł���B

�����āA������̉������������̂ł���A������ւ�拍��̖��̂ɕ\�ꂽ�w�i���͂ɂ���Ă����炳�ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����\���������Ă��邩��ł���B

���L�ɁA�e�V�c�̈����W�i���Ƃ��ΊO�c���Ȃǁj�ƁA���]�������̂̃V�X�e���̃��[�����瓱���o���Ă݂��w�i�������̊W�\���쐬���Ă݂��B

|

拍� |

�Ǒ� |

���� |

�h�� |

�w�i���� |

| �Ԗ� |

�V���r�J�L�� |

|

�` |

�V |

���Ái�a���j |

| �q�B |

�ْ��q����~ |

|

�` |

�V |

���Ái�a���j |

| �p�� |

�k�L�� |

|

�` |

�� |

�I�Ɂi�h��j |

| ���s |

�������c�q |

|

�` |

�� |

�I�Ɂi�h��j |

| ���� |

�L��H�����P |

|

�` |

�� |

�I�Ɂi�h��j |

| ���� |

���������A�z |

|

�` |

�V |

���Ái�����j |

| �c�� |

�V沍��d�����P |

|

�` |

�` |

�g�� |

| �F�� |

�V��沓� |

|

�` |

�` |

�g�� |

| �V�q |

�V���J�� |

�ߍ]��Ë{

��F��`���q |

�` |

�V |

�I�Ɂi����j |

| �V�� |

�V�ْ����i���l |

|

�` |

�V |

�I�Ɂi�����j |

| ���� |

���V���A����� |

�����{��F

�`���q |

�` |

�� |

�I�Ɂi�h��j |

| ���� |

|

�`���q�L�c�� |

���{ |

�� |

�I�Ɂi�h��j |

| ���� |

|

���{���q�V��

���L�����P |

���{ |

�� |

�I�Ɂi�h��j |

| ���� |

|

���{���q

���đ��P |

���{ |

�� |

�I�Ɂi�h��j |

���̕\�ŁA�`�F�b�N���ׂ��|�C���g������B

�@�u�V�v�Ɏ���đ���u���q�v�̍��̔���

�V�q�͌��ɂȂ��ĒǑ����ꂽ���̂ł��邽�ߑΏۂ���O�����A�V�c��拍�����u�V�v�̍������������r�[�ɁA�u���q�v�Ƃ����̍���������悤�ɂȂ邱��

�A�V�q�`�V�����ɔ��������w�i�����Ɣh���̕s����

�V�c�Ƃ������Ȃǂň����W��z���ꍇ�A���莁����拍�����킩�鏊���O���[�v�Ƃ̊W�͓������Ă���̂����ʂł���B�Ⴆ�Ԗ��A������拍����u�V�v�n�ŁA�w�i���ߍ]�̓V�n�����ł���A�u���v�n�̗p���E���Â͔w�i���I�ɂƂȂ�B�������V�q�E�V�����ł́u�V�v�������Ă���ɂ�������炸�u���v�ƂȂ�A�w�i�Ɛ����������Ȃ���Ԃ��������Ă��邱��

�B��`�E�`���q�������ȍ~�A���{���q�Ƃ��ꂽ����

�u���q�v�̍��͓��{���I�ɂ͂Ȃ��A�����{�I���V���ɋL�������̂����A���I���������O��g���Ă����̂Ɠ������A�����{�I���u���q�v�Ɋ�����鍑�����u��`�v�u�`�v�u���{�v�̎O��ŕ\���Ă���B���炩�̐��������݂��A����ɏ]���ď����������s���Ă���悤�Ɍ����邱��

�ȏ�̃|�C���g���ʂ����ĉ�����ւ̍��ՂƉ]����̂��A�ł���B

�����ʂ�A拍��̕ω����ߖڂł���Ȃ�A�u�`���v�ƂȂ������Ƃ����������Y�V�c�̑�Ɍ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����A�V�c�Ƃ��u�`���v�ɂȂ�v���Z�X�ɂ́A�����ЂƂ��ӂ��ׂ����Ƃ�����B�O�͂̍Ō�ɏq�ׂ��悤�ɁA���{�͘`���̈ꕔ�ł���A�V�c�Ƃ͂��̓��{�̈ꕔ�ł������B�����O��Ƃ���Ȃ�A�`���ɂȂ邽�߂ɂ́A�܂����{�̉��łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������������̂��B

�܂�A���{���@�卑�ƂȂ�^�C�~���O�ƓV�c�Ƃ����{�̃g�b�v�ƂȂ�^�C�~���O�A�ǂ��炪��ł��邩�͕ʂƂ��āA���̂ǂ�����̕\�������݂���Ƃ������ƂɂȂ�B

���̕\���͖{���ɍ��܂�Ă���̂��B�j����H���Ă݂悤�B

�Ƃ͉]���A�Ԗ�����T��n�߂�͖̂��ʂł���B�V�c�Ƃ̈�̒N���炪�u�`���v�ƂȂ�\��������̂����l����A���Â܂ł͏Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���Ê��ɂ́u���������v�k�ǁv�Ƃ����N�����F�߂�V�c�ƈȊO�̘`�����N�Ղ��Ă����킯���B���Ƃ���ƁA���Â͂��蓾�Ȃ��B

�܂��A�V���̑�A�V�c�Ƃ����łɉ䂪���̌N��ł��������Ƃ��ԈႢ�Ȃ����낤�B���Ƃ���ƕK�R�I�ɘ�������V���̊Ԃ��ΏۂƂȂ�B

�����ȍ~�ɂ����āA�V�c�Ƃɕω����N����̂͂ǂ�����T���Ă݂悤�B�ω��Ɖ]���̂́A���ʂ�Ղ��ߖڂ̂��Ƃ��B�K���������ς��n�߂�B

����������Ǝv���邻�̍�Ƃ��A���|�����ۂ₢�Ƃ��e�Ղ�����炵���L�q�ɍs��������B���I�ɂ͂���ړI�Ɍ���ʂ����̂̌����ɋL�q����Ă���B�剻���N�̋L�����B

�u�_�v�̏��ł��A�����̕ψȍ~�ɋN���鏑�I�L�ړ��e�̌��ςɂ��ĐG�ꂽ���A���̈�߂͐�����オ�s��ꂽ���Ƃ�V�c�����狟�q���Ă���ł́A�Ǝv�킹����̂ł���B�剻���N�����̏��ɂāA�����̍��i���W�߂ďق��s����ʂ��B

�u�V�_�̑t�����܂Ђ����ɁA���i�܂��j�ɍ��n�߂��ݚ����C�߂ނƂ��E�E�E�v

�����ňȏ�̃Z���t�������̂ł���B�V�_�Ƃ́A�u�V�v�h���ł���A�V�Ƒ�_��c�_�Ƃ��鎁���A���ł���B

�܂��������̃Z���t���錾����鐔��O����V�c�Ƃ͎���u�V�v�𖼏��n�߂Ă���B�����Ă��́u�V�v���͂̌㉟���āA�悤�₭�ݚ����C�߂�n�ʂɏ������Ɛ錾���Ă���̂��B�܂��A���N�����A���̏ق̑O���ɂ�

�u�V�c�و��{�q���ݗ���b�E�h��ΐ��ݗ���b�H�A�c����Ð����V�ՁA�����V���B�v

�ƋL����Ă���悤�ɁA����܂ł̘`�����ςݏd�˂ė����P���������тɒp���Ȃ��������킽�������Ă݂��悤�A�ƕ���������ʂ�����̂��B

�����͂��͂�\���Ȃǂł͂Ȃ��A�܂��ɘ`���ƂȂ����ߖڂ�`����錾���Ɖ]������̂ł͂Ȃ����낤���B�������̐������������̂ł���A������ւ������炵�����炩�̎���w�i���Z�b�g�Ƃ��Ďc����Ă���͂����B�����l����ƁA���́u�Z���t�v���剻���N�Ɍ���Ă���̂ɂ��A�������Ӗ������邱�ƂɂȂ�B�����Ɏ���ߒ��ɋN�������ςł͑h��{�@�Ƃ��łڂ���Ă���B�w�i�Ƃ��čl������̂͂��̎��������Ȃ����낤�B

�h��Ɖ]���Ί���n�����̗Y�ł���B���̑h�䂪�|���ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�����̕ςƂ͊��鎁��łڂ��ړI�̐��ςł������̂��낤���B���̂悤�Ȍ����^���邩������Ȃ����A�S���Ⴄ�B

�V�c�Ƃ��匠���l���������Ƃ����炩�ȓV�����Ȍ�ɔނ炪�u�ǂ��Ȃ������v������A���̗��R�͗e�Ղɂ킩��B�ނ�́A�ˑR�u���q�v�𖼏��o���̂ł���B�����拍����X�g�̃`�F�b�N�|�C���g�@�ł���B

�u���q�v�������p���ł��������O���[�v�͂ǂ����B����͌Â�����I�Ɋ��邩��������܂ށu���v���͂ł͂Ȃ��������B���̐��͂̏̍��𖼏�����̂ł���A�u���v�͓G�łȂ��A���g�̃O���[�v�Ƃ������ƂɂȂ�B

�������A�����̕ς̎�d�҂ł���V�q���g�A����c�q�ƌĂꂽ�悤�Ɋ��鎁�n�̐l���Ȃ̂��B

���̏��������A�����̕ς̓��@������ł��闝�R�͂ЂƂ����Ȃ��B�������������������������w�c�ł���Ƃ������ƁA�C�R�[���u���v�O���[�v���̓����A�Ƃ������߂����ł��Ȃ��̂��B

���Ƃ���ƁA�܂������łЂƂ̉������\�ƂȂ�B

�����̗��Ƃ����N�[�f�^�[�ɂ��A�V�c�Ƃ��g�b�v�ɏA�����u���v�Ƃ������͂������u���{�v�̕�̂ł͂Ȃ����B�����ē��{�̃g�b�v�ƂȂ������ƂŘ`���ɏA�C�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����������B

����A�`���ƂȂ邽�߂ɂ͓��{�̉��łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���ꂪ�����̗��Ŏ��������Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���B

���Ȃ������̉������A��_�Ƃ͉]����Ȃ��B�����A���I�̋L���ɂ́A���̑O�ɒ���Ǝv�킹��悤�ȋL�q���Ӑ}���č������`�Ղ�������̂��B��������o���悤�B

�c�Ɍ��N�t�����u��b�Z�����X���ƍ�B���������v�i�����A���獑��������j

�c�ɏ\�ꌎ���K�u�V�c��V���B���H�A�c�q�E��b�A�e���V���B�v�i�c�q�E��b�����ꂼ��ʂɎ���V���̍s�����s���j

�c�ɏ\�u�h��b�A���������v�i�h��b�A�����ɂ��j

�Ȃ��A���X�ɏ��I�͑h�䎁�̐ꉡ��`���悤�Ƃ����̂��B�����Ă��̐ꉡ�ƌ��Ȃ����s�ׂ́A�����������������Ă��邱�ƂȂ̂ł���B����������́u�ꉡ�v�ƌ�����̂��낤���B����������ׂ��łȂ��l�������������邱�ƂȂnj����ɂ͂��肦�Ȃ��B���Ƃ͑g�D�Ȃ̂ł���A��l���ꉡ���������ł͂Ȃ��̂ł���B

�����A�V�c�Ƃ���N�ŁA�h�䂪�b�����Ƃ���i�ȒP���Ƃ͉]��Ȃ����j���ʂ̌����łǂ��ɂł��Ώ��o�����͂����B�h��Ƒ����Ƃ��Ă��A���̐b�����������Ă��̔C�ɓ������Ă��ꂽ�ł��낤�B

������ɁA��ʂɗ������͓̂V�c�ƂȂ̂ł���B������x�������Ƃ����ア����̎҂��g�����˂Ȏ�i�ɂ���Ăł���

�B�����]���ΐ���O�̐��s�͔n�q�ɂ�������E����Ă���̂��B��������̕ς̂悤�ȃN�[�f�^�[�Ƃ��������X���������ł͂Ȃ��A�P�ɔr�����ꂽ�����ł���B

�����̗��j�����������̂́A���̎���ɂ͂܂��A�V�c�Ƃ̒n�ʂ͑h����z����ʒu�ɂ͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����\���ł���B����̂ɁA���s�̗��R�Ƃ��āu�h��̐ꉡ��j�~���邽�߁v�Ƃ�����`�������K�v�������̂ł͂Ȃ����낤���B

�܂��A�O�������悤�����A���̑�`�����͉��ʂ̎҂��f���䎌�ł͂Ȃ��̂����R���B�b�����b�����A�����͏�ʎ҂��n�����ꍇ�̌�����ł���B

����ɁA�����̕ς̍ۂɂ́A�����[���L�q������B

�u�����A�z�A����A�@���H�A�c���k�ʓV�V�q��A�b�s�m�߁A��R�@�B�v

�h��������a��ꂽ�ۂ̃Z���t�ł���B

�u�ʂ��p���͓̂V�̌��������l���łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂ǂ��ɍ߂�����Ƃ����̂��v�Ƒi���Ă���̂ł���B����ɑ��āA����Z�̌�����͈ȉ��ł���B

�u����Z�A���n�t�H�A�ƍ�ᶖœV�@���X���ʁA毈ȓV����ƍ���B�v

�Ӗ�Ɓu�����͎����V���p���ׂ����̂�łڂ��A���̈ʂ��X���悤�Ƃ����B�V�����Ȃē����ɑウ�悤�Ƃ��邱�Ƃ̂ǂ��������Ɖ]���̂��v�Ɣ��_���Ă���̂ł���B

�܂��ɐ�ɗ��Ă��������̂܂܂ł͂Ȃ����낤���B

�u�ȓV����ƍ���v�Ƃ���̂́A�����ƓV������芷���āA�V���p���҂ɂ���Ɖ]���Ă���킯�ł��邩��A�ÂɌ��݂̓��k�i�T���͉\���͏��Ȃ������ʁj�������ł���Ɠ`���Ă���̂ł���B

�u�ƍ�ᶓV�@�Łv�Ƃ͋��炭�R�w��Z�̎E�Q�̂��Ƃł��낤�B�R�w��Z���{���ɓV�@�������Ƃ͉]���Ȃ��B�V�@�ɂȂ�\���͂������̂�������Ȃ����A�����܂Œ���Z���̌������Ƃ��Ă����̓V�@�ł���B

���ɓ����̑䎌�����A�u�b�s�m�߁v�Ɖ]�������Ƃɂ͂ӂ��̔w�i���l������B�ЂƂ́u�V�n�̐����ł���킽�������k�ƂȂ������Ƃ̂ǂ��ɍ߂�����̂��v�Ɛ�������i�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����\���ƁA������́u�V���p�����i���Ȃ����̂�r�������킽���̂ǂ��������̂��v�Ɖ]�����̂����A������ɉ��߂��悤�Ƃ��A�h������������ȓ��k�ł���A����Z�������̙ӒD�҂ł���\�}�͕ς��Ȃ��B

�܂��A�u�ƍ�ᶖœV�@���X���ʁv�̈Ӗ����l����A����ɏ������ė���B

�u���̈ʁv�Ƃ́u���̐_�v��Ղ��u���{�v�̈ʂł���A�V���p���ׂ��ł��̂���u�V�@�v�Ƃ́u�V�i�`���j�v�̌����ł��邱�Ƃ��킩��B�����āA���������u���{�v���u�V�v���p���@��Ɍb�܂ꂽ�ɂ�������炸�A���̌�������ɒD��ꂽ�Ɖ]���Ă��邱�Ƃ���A���̎��_�ɉ����ē��{���V�@�i�`���j��y�o���鐨�͂ƂȂ��Ă������Ƃ��͂�����Ɠǂݎ���̂ł���B

���łł͂��邪�A�����łЂƂ������Ă��Ă��������B

����́u�����v���`���i�����͂���ɏ�����ʁj�ł������\���ł���B

�h�䎁�͑�X�h�H�̊��E�𐢏P���ė����B�����A�����͏h�H�ǂ��납�A���ʂƌ�����E�ʂ���������Ȃ��̂ł���B�ނ͏I�n�u�h��b�����v�Ƃ������ŋL�ڂ����B��b��h�H�̈ʂ���^�����Ă��Ȃ��B���̂悤�Ȑl�����ǂ̂悤�ɍ������������Ɖ]���̂��낤�B

�E�ʂ��Ȃ������������̂͗B��l�ł���B����́u�`���v�������Ȃ��̂ł���B

|