mansongeの「ニッポン民俗学」

メルマガご購読の方へ

案内URLを間違えました。

『古事記』とは何か---和銅年間に挿入された「近代日本の聖典」はこちらです。

すみません。

和漢二重複線言語・日本語の歴史

和漢二重複線言語・日本語の歴史

▼国家は文字によって出来ている

日本人も含めて、自然的な「民族」なぞ存在しない。「民族」は19世紀になって、ヨーロッパであたふたと確定された新しい概念である。それにしてもヨーロッパと東アジアは違う。分立するポリフォニー(多声楽・多重音楽)のヨーロッパ世界に対して、東アジアとは、中心をもったモノフォニー(単声楽・単音楽)の世界だと言えよう。その中心とは何か。「漢字」である。それを広義の「中国」や「中国人」と言い換えてもよいが、その場合は、東アジア=「中国」、東アジア人=「中国人」ということになってしまう。

ヒトが「人間」となったとき、言葉(言語)は生まれている。しかしそれは無文字だ。言語が本当に力を持ち始めるのは、言語の主体である当の人間を疎外し、制度や歴史などとなって人間の前に独立した絶対観念として立ち現れたときだ。これが文字文明である。古代神聖文字をもって四大文明は出現し、文字を持たないアメリカ・インディアンやアイヌ人は「くに」を超える「国家」をついに樹立することはなかった。「国家」は文字を持つことで初めて可能となった言語構築物であり、無文字時代の人間生活を倒錯した自己疎外態に他ならない。(そしてこれが私たちの運命である…。)

文字の役割とは何か。それはしばしば話し言葉の記録や伝達程度の役割だと甚だしく誤解されている(あのソシュールからしてそうだ)。もしもそんな程度のものなら、無文字社会も文字社会も大して変わりはない。しかし事実は違う。文字は、話し言葉を逆規定し、文字通り「文」を作り、言葉を文法化した。私たちはただ話しているのではない。文字や文を話しているのだ。聞くときも、文字や文を聞いている。さらに、対象化された言葉は語彙として自己増殖し、虚構的な概念・観念で言語宇宙を生み出してきた。文字文明下の人間はこの言語宇宙に操られて生きる哀れな影であるとさえ言える。

▼文字文明と無文字社会

|

| 〈甲骨文字〉 |

「国語」なくして「民族」はない。さすれば、列島に日本人はいない。大陸でも華北中原以外は「中国人=中国語を話す人」はいない。半島でも同様だ。では、言語はなかったのか。もちろん、そんなことはない。文字を前提としない言葉があった。それは文化・文明以前の地域語であり生活語である。例えば、日本語の雛形といったものでは決してない。日本語の語彙は、列島の諸地域生活語が中国語に吸引され、その根元から剥離(はくり)して生まれ、今度は漢字に貼り付いて出来た言葉である。和語は自立的に立ち上がったものではない。

中国の漢字は神聖秘密文字として生まれた。それは天意を占いそれを記す甲骨文、あるいは事蹟を記念する金石文として刻み付けられるものであった。その神聖文字が「世俗界」に流れ出したのが春秋戦後時代で、竹簡や木簡に筆で書き付けられるものとなっていく。同時に象形文字は記号化され、それが自己増殖して、無限の語彙=観念を生産していく。諸子百家とはそういう文字宇宙の博覧会である。中国語はこの段階から政治を主テーマとする言語となる。

▼無文字時代の風景---五月蠅(さばえ)なす神々

漢字を伴った中国語が半島および列島へ及んだのは、中国戦国時代以降であろう。列島への到着は、下限で楽浪郡設置の紀元前二世紀である。では、文字文明到来以前の無文字社会とはいかなる世界であったのだろうか。

『古事記』に「よろずの神の声は、さ蠅(ばえ)なす満ち、よろずのわざわいことごとにおこりき」とある。場面は、天照大神がスサノヲ命の振る舞いに怒り、天の岩屋戸に隠れて世界が真っ暗になったときの描写で、光に追いやられていたそこら中の妖しいカミガミの声が、ぶんぶんうるさい梅雨時の蝿のように満ちあふれ、あらゆる災いが至る所で起こった、と言う。

また『日本書紀』は、ニニギ命が天下りしようとするその国の有り様を「かの地に、さわに蛍火のかがやく神、およびさ蠅なす邪しき神あり。また草木ことごとくによくものいうことあり 」と、つまりそこには蛍のように光るカミや、蠅のように五月蠅(うるさ)い邪(よこしま)なカミがいるし、草木もみなよくものを言う、と描いている。どうも邪神の声は、群がる蠅のようにぶんぶんうるさいものらしい。

文字無き世界にあるのは音声だけである。声や音が無文字社会を覆っていた。それは山川草木が囁き、神やカミ(モノ)、魑魅魍魎(ちみもうりょう)がうるさいほど語りかけるアニミズムの世界であった。存在は音によって示される言霊の世界だった。その「日本語」を想像してみると、いまは失われた母音も子音も多く含まれて、随分とにぎやかなものであったのだろう。

文字文明は、この五月蠅(さばえ)なす神々の声を鎮めるものであったはずだ。漢字との出会いから二千年以上が経った。しかし日本人は未だにこの声を聞き続ける者である。その秘密は日本語そのものにある。ここでは、訓読み(和語)は無文字世界に回帰しようとする願望を持つ、とだけ言っておこう。

▼文字の存在と、漢字・中国語の学習

|

| 〈漢委奴国王印〉 |

次に、書紀によると、応神天皇のとき(五世紀初めか)百済から王仁(わに)博士が『論語』と、『千字文』という漢字教科書をもたらしている。日本人による書き言葉としての中国語の学習はこの頃から始まったということだろうか。王氏とは楽浪郡にいた中国人名族である。楽浪郡という中国文明は313年、北から高句麗に奪われる。そこにいた中国人は南の韓族の地に逃れ、さらには海を渡り列島に亡命した者もいたであろう。

さらに、538年だという仏教公伝の本質的な重要性は、仏教という宗教が公式に伝わったということではなく、仏典という漢文=中国語で書かれた書物が入手されるようになったということだ。ここから文字による中国語とその文化の学習、倭人による漢文と中国語の咀嚼が本格的に開始される(これが南朝の呉音であることに注意)。そしてこの作業が日本語を作っていく。確認しておくが、日本人にとって仏教とは漢字で書かれた中国文化に他ならない。

▼「倭の五王」と「文明」の必要性

|  |

| 〈上石津ミサンザイ古墳〉 | 〈大仙陵古墳〉 |

話は前後する。応神天皇以下「倭の五王」と呼ばれる者たちが何者かは分からないが、いわゆる河内王朝の時代である。その頃の大阪は淀川河口から生駒山脈近くまで海が続き、現河内平野は内海であった。西の陸地は上町台地が現堺市あたりから北に細長く、内海を閉じるように伸びていた。そこにあったのが難波津である。瀬戸内海を航行してきた船は難波津に着き、上陸した来訪者は上町台地を堺市あたりまで南行し、次に真東に大和盆地を目指したのである。

|  |

| 〈稲荷山古墳鉄剣〉 | 〈江田船山古墳鉄剣〉 |

この頃までは、「渡来人」が中国語と中国文明を主導したように思われる。彼らは畿内だけでなく、列島各地に広汎に住み着いた。そして日本の知識人を育てていったであろう。ともあれ、東は稲荷山古墳(埼玉県)、西は江田船山古墳(熊本県)で漢字銘文入りの鉄剣が見つかったように、五世紀後半にはこの段階にまで列島各地の文字文明化は進むのである。

▼「渡来人」とは何か

奈良時代いっぱいくらいまで、「渡来人」が列島に数多く移住した。彼らは何人か。「漢字文明人」であり、あえて言えば「中国人」である。そういう意味で「日本人」ではないが、これは「民族」がない時代には無意味な分類法である。出身地はどこであり、誰の子孫でありどんな血が混じっているかと言えば、出身は半島南部であり、楽浪郡の中国人の子孫であり韓人の血が混じっている。いや、その血の半分以上が韓人であると言ってよいだろう。(「呉人」と呼ばれた華南人も一部いたが。)

王氏、秦氏、それに止利仏師を出した司馬氏(日本の姓は鞍作)など、すべて「中国人」である。秦氏は始皇帝の血を引くと自称し、司馬氏は晋の王族の子孫と思われる。「中国人」が住む所はすべて「中国」である。偏見を正しておきたいが、半島に入った高句麗とは半島最高の中国文明・楽浪郡そのものである。洛東江の加羅と新羅はその延長地であるし、百済は帯方郡の文明遺産で百済と成り得た。つまり、半島は「中国」であり、列島もまた「中国」であったのだ。

▼日本(倭)の政治的独立

さて、国家・政治と文化文明のリズムとは必ずしも一致しない。漢字モノフォニー(単声楽・単音楽)の中ながら、日本語=日本文化文明の自立はほぼ1000年頃のことであるが、政治的独立はこれに先行して七世紀後半に達成された(その「独立宣言」は702年の遣唐使の口上である)。正しくは大陸(唐)と半島(新羅)から分離され、「独立」せざるを得なくなった結果ではあるが。

国家形成期の半島・列島人にとって、隋そして唐の成立は衝撃的であったであろうことは言をまたない。長らく大陸は南北に分かれてあり、かつ王朝は交替するのが常態であると信じていたものが、そうではなくなったのであるから。半島はついに新羅と唐の連合軍の手に落ちる。白村江の戦いの後、大量移民の最後となる亡命百済人集団が移住する。日本とは、一面ではアンチ(反)唐=中国として集まった者たちの国家であった。そのテーゼはアンチ政治である。「中国」からの自立、日本文明への模索が始まる。

日本語の歴史を前近代まで大雑把に言えば、前史として無文字時代と「中国」時代があり、次に漢字と中国語の学習、並びに和語と仮名の形成期に入る。九世紀頃に仮名がほぼ整い、1000年頃には日本語は完成期を迎える。そして13世紀以降はその普及期となる。以下、九世紀までを「形成期」、12世紀までを「完成期」、13世紀以降を「普及期」、と三つに分けて述べたい。

▼日本語の形成

日本語の完成とは何か。それは漢字と仮名が同居し、漢字を音訓で読み分け、かつ漢字の義(意味)と音がもはや中国語として通じなくなった言語が成立した事態を言う。従って、それ以前の形成期とは、日本語がまだ中国語でもある側面を留めていた時代であると言えよう。この形成期の中で、最も重要なものは「万葉仮名」である。これは言うまでもなく、中国語の音を借りて、倭語を表そうという試みである。

倭語の様々な地域語は中国語音に引き寄せられ採集・音写されて文字となっていったが、音韻が合致せず、数多くの地域語が元の音韻を失ったことだろう。さらに、いったん漢音化した倭語も、近代アイヌ語の運命と同様に、漢字が指示する音や義によって強力に歪曲されていったはずだ。一方で、倭語を使っていた発音慣習上の制約から、漢語の音韻は倭語なまりへと変質しただろう。こうして日本語風の平板な音韻へと次第に向かう。

同時に、倭語の語彙はそれぞれを含意する漢語に当てられ、いわゆる訓となる。しかしこれは翻訳すべき倭語の体系があったというより、漢語を前提に様々な倭語が再編・造語されていったと考えるべきだろう。ともあれ、日本人にとっての漢語とは、中国語音読みとともに日本語訓読みを持つものとなっていく。こうして日本語(和語)は、漢語=中国語を二重化することで作られていったのだ。

▼新知識人による万葉仮名

さて、六世紀末までの知識人とは、仏教経典を読む僧侶と、渡来人によって構成される書紀集団「史部」(ふひと)たちであった。それが七世紀に入ると、隋唐帝国の成立とそれを受けての国家独立への動きに伴い、旧知識人に替わる新知識人たちの活躍が始まる。これは中国が変わったよることが大きい。中国人は北狄人を含んだものとなり、言語も長安方言が標準語となる。

日本への中国文化移入は室町期まで一貫して仏教ベースなのであるが、この形成期には中国法令である律令移植に関連して、外交官僚や唐留学生たちが大いに活躍する。彼らは新渡来人であったり、朝鮮の「中国人」と同様に渡来後土着し、倭人の血が混じった「新中国人」たちであった。

おそらく万葉仮名を集大成したものが、日本初の漢和辞典である『新字』である。天武朝(682年)に境部連石積らがまとめた。その「新字」とは唐の漢字のことである。隋唐の新中国では、それまでの「呉音」に替わり長安方言の「漢音」が標準語となった。その音訓を日本人のためにまとめたものである。

▼『懐風藻』の時代

|

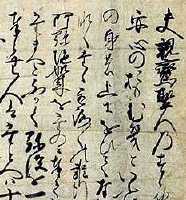

| 〈懐風藻・序〉 |

同じく『懐風藻』の漢詩人でもある長屋王の文芸サロンには新羅人が数多く出入りしていた。繰り返すようだが、朝鮮もまた「中国」なのである。両国人の間で、漢詩のやり取りが盛んに行なわれていた。外交官僚である大伴旅人も『懐風藻』に漢詩を残している。この大伴家でも新羅人との親交があった。旅人の息子である家持が関わった、万葉仮名の『万葉集』には後ちの和歌集には見られない、言わば漢詩的要素がある。

百済渡来人とも思われ、初めて「日本」の漢字を『万葉集』に詠み込んだ山上憶良は、大伴旅人の大宰府サロンの仲間である。憶良の著名な和歌に「貧窮問答歌」という社会テーマものがある。これは後世の和歌世界から見れば逸脱である。旅人の酒と人生を歌う和歌にも違和が感じられる。これらは中国六朝(南朝)期の陶淵明風で、政治と文学を愛する中国「士大夫」的世界である。そのテーマは、政治や社会、人生や友情、そして自然である。日本ではこれらは漢詩で歌われるものであり、和歌ではもっぱら恋愛と四季を歌うものに限定されていく。

▼膠着語、カタカナ、三筆の書体

ところで、文体や文法も形成途上である。中国語=漢文の文法は日本語と違うとよく言う。しかし中国語族(チベット・タイ語を含む)をぐるりと取り囲む諸言語(オーストロネシア語族を除く)は、いずれも日本語と同語順であり膠着(こうちゃく)語である。そういうことから言えば、孤立語の中国語こそ「孤立」している。謎は漢文から考えれば解ける。中国人は同じ漢字を様々な方言で読むが、周辺人は漢字の羅列(これが孤立語の状態)を自国語の「補助語」でつないで(これが膠着語の状態)読むのだ。そのとき、読む語順も生まれる。

漢字のことを「真名」と言うが、それは略さず本来の筆画を持った漢字、真字ということであり、一方の「仮名」とは真名を略した仮の文字という意味である。この定義から言うと、「万葉仮名」はまだ立派な真名である。その万葉仮名が略されて、片仮名(カタカナ)は生まれた。仏典を読みこなしていく中で、漢字と漢字を読みつなぐ「辞=補助語」(テニヲハなど)に、カタカナが文字通り「仮名」(略字)として用いられたのだ。

文字は始めから書かれるものではなかった。刻み、書き付けられていた文字は、中国・南朝で草書体として書かれるものとなる。王義之はそんな書き手の代表者である。紙と筆はさらに行書体を生み、ついに唐代の楷書体に至る。書き文字はくずされて生まれたのではない。逆に一画一画しっかり書かれるものとして確立されたのだ。それを真似た学習期の日本人の写経文字は、当初ただ書き写しただけの不安定なものであったが、しだいに安定した書体を示していく。

|  |  |  |

| 〈王義之筆〉 | 〈空海筆〉 | 〈嵯峨天皇筆〉 | 〈橘逸勢筆〉 |

九世紀前半には「三筆」と呼ばれる空海、嵯峨天皇、橘逸勢の和様書体が姿を現す。彼ら三筆の書きぶりは、書体から脱中国を志向するものであった。同じ頃、嵯峨・淳和天皇の勅撰漢詩文集として『凌雲集』『文華秀麗集』『経国集』が編まれる。これらは日本の知識人による中国語学習と中国文化消化の一つの達成を示すものである。初めての勅撰が漢詩集であり、文字はすべて漢字であることに留意願いたい。まだ中国語とその文化が優位の時代なのである。

▼ひらがなの誕生、完成期へ

漢字を略した文字であるカタカナの段階を越え、もはやどこから見ても漢字ではない文字・平仮名(ひらがな)が生み出されたとき、日本語(和語)が本当に始まったと言ってよい。ひらがなは万葉仮名を徹底的に書きくずして生まれ、女性がこの仮名を担ったので「女手」とも呼ばれた。当然のことながら、この女手を書くに中国の手本はなかった。だからその書体は日本人が生み出したと言ってよい。それは一文字ずつ書き並べる漢字の場合と違い、ひらがなを次々と下に続けやすいよう、一筆書きのように見える、かつ痩せ細った書体であった。

この仮名を生んだ背景には、唐帝国の斜陽と崩壊という世界秩序の変化がある。八世紀後半から衰退は始まっていたが、九世紀には明白となる。わが国は894年に遣唐使を打ち切り、以後室町期まで正式な国交は途絶える。日本では仮名が生まれたが、周辺国でも同様に文字創製が試みられる。10世紀のことになるが、契丹文字や西夏文字がそうである。

▼『古今和歌集』、『新撰万葉集』、三蹟

|

| 〈古今集。但し12世紀の書〉 |

遣唐使を廃した、漢文の名手・菅原道真が編纂したものに『新撰万葉集』(893年)という書物がある。万葉仮名で記された和歌と、これと対比されるべき七言絶句が並記されている。単に漢字を音訓両方で読むことが日本語ではない。日本語と中国語とを統合するものが日本語だと志向されているのだ。そういう意味で、『古今和歌集』(だけ)こそが日本文学であるとすることには、ある偏りがあるのである。

ともあれ、漢語はますます和語化し、和語は漢語で書かれる。そういう和漢変換訓練の成果は、漢和辞典となって結実する。九世紀に空海も編纂に関わったという『篆隷万象名義』、九世紀末に『新撰字鏡』、10世紀前半に『和名類聚抄』が完成している。こうして、漢文の訓読(日本文法読み)化が進む。漢文はすでに中国語ではなくなっているのである。

▼和漢二重複線言語・日本語、完成の三態

かくして、漢字以外にひらがな・カタカナ、また和様漢字書体を持つ、和漢二重複線言語・日本語が完成した。その完成の三態が1000年過ぎに相次いで成立した、紫式部著『源氏物語』、藤原公任撰『和漢朗詠集』、藤原行成筆「白氏詩巻」である。

『源氏物語』は、和歌集に連なる「日本文学」であり、かつ東アジアにおける一大奇書である。概して中国文学に恋愛文学はない。いかにしてこの大恋愛長編物語は書かれ得たのか。ひらがなのお陰と言うしかない。日本語は、そして日本人は仮名を手にした時、分裂可能となった。漢字と仮名に、あるいは音読みと訓読みに。万葉仮名という漢字を捨てて、ひらがなで和歌が詠まれるようになった時、もっぱら恋愛と四季がそこに語られるようになったと同様に、ひらがなの力で恋愛物語が可能となったのだ。

『和漢朗詠集』は、漢詩と和歌の対比集であるが、これは名の通り「朗詠」のためのアンソロジーである。漢詩は訓読朗詠された。中国詩ももはや日本語で朗詠される段階に入ったのだ。これは中世で最も珍重される古典となり、『平家物語』や能の謡曲に多々引用された。すなわち、日本語文体の一つである漢文訓読体は、この『和漢朗詠集』によって確立されたのである。

|  |

| 〈小野道風筆「屏風土代」〉 | 〈藤原行成筆「白氏詩巻」〉 |

藤原行成は三蹟(せき)の一人であり、『白氏詩巻』は彼の代表的書である。完成期に入った日本語は、書においても表現されているのだ。それが小野道風、藤原佐理、藤原行成の三蹟である。彼らの書く漢字は、楷書を前提としたものではなくなり、ひらがな書体を経験した漢字なのである。この書体を和様と言う。この書きぶりは、以後日本の書に連綿と今も流れている。

▼日本語の普及、あるいは「日本語による国家」

平安中期、畿内中心に完成した日本語は、その後列島全域へ普及していく。以降の政治史は、ある意味ではこの統一日本語の普及史である。国家が言語で出来ていることが証明される。東日本への、同時に武士階層への日本語の浸透が鎌倉幕府を可能にした。統一日本語の、地理的および階層的普及過程こそが中世である。鎌倉・室町・戦国時代を経て達成された普及態が「日本語による国家」に他ならない。

地理的には本州北端まで階層的には農民にまで日本語が普及することによって、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の政治的覇業が可能になったのだ。それどころか、明治維新の政治的再統合も、日本語の再統合の上にある。北海道はアイヌ語ではなく日本語が支配することによって日本国土に組み込まれたのであり、沖縄は漢字仮名交じり文体の存在によって、日本語を用いる日本人が住む地と認められるのである。

しかし、中世以降の日本語は普及という水平軸方向に拡がることだけに留まり、発展や深化という垂直軸には何ら見るべきものがなかったとも言える。そのことが和漢二重複線言語でありながらも、和漢に片務的いびつさを残すこととなったと思われる。いつしか漢意(からごころ)、和心(やまとごころ)と呼ばれるようになった音訓語彙集合の差異は、漢詩と和歌のテーマの差異に奇しくも重なる。

▼和漢混淆、漢字仮名交じり文体

|  |

| 〈後鳥羽院筆「熊野懐紙」〉 | 〈蓮如筆「御文」〉 |

先走り過ぎたようだ。鎌倉期の後鳥羽院---勅撰『新古今和歌集』を完成させたが、承久の乱の罪を問われて隠岐に配流---は、日本語書体の統合者である。日本語書体は、漢字の和様書体とひらがなの和歌書体とに分裂していた。前者は肥えと痩せを併せ持つ筆画であり、後者はもっぱら痩せたものであったのだが、後鳥羽院は和歌を肥え痩せを併せ持つ筆画で書いたのである。これで書においても和漢は混淆した。

そして漢字仮名交じりの書法が可能になり、漢字仮名交じり文体が普及していく。これを担ったのは鎌倉新仏教であった。親鸞や日蓮らの手紙文こそ、訓読体を呑み込み完成した日本語文体である。親鸞の和讃は有名であるが、これなぞ漢詩風の和歌であり、ここにも和漢混淆が見られる。日本語はついに中国語と一体になった日本語となったのだ。

室町期には、真宗布教者・蓮如が御文(手紙形式の法語)によって布教活動を行なうことが十分可能になっていたし、土一揆を起こした農民たちは訴状を漢字仮名交じり文で書いていたのだ。

蛇足ながら、江戸期の儒学・蘭学・国学を位置づけておけば、漢字・カタカナ・ひらがなに見合う。明治維新が日本語のこの三態によって出来ていることがお分かり頂けるであろうか。

以上述べてきたように、日本語は漢字・カタカナ・ひらがなを持ち、漢字は音と訓を持つ。しかもその漢語の義も音ももはや中国語ではなく、かつ和語も固有語の影を残しながらも新たに形成されて来たものだ。にもかかわらず、外来(漢意)と固有(和心)の匂いをなお持ち続け、一つの文字を二つに読み分ける世界唯一の稀有な言語がわが日本語である。

しかしながら、文体は確かに和漢混淆した一方で、何かが分裂したままの言語でもあるのだ。日本語と日本人にとって本質的に重要で忘れてはならないことは、訓やひらがなだけでは日本語でないことだ。音と訓、漢字と仮名がワンセットに揃ってこそ、日本語であるということだ。日本語の素晴らしさはまたの機会にと思うので、ここでは主にその陥穽(落とし穴)について指摘しておきたい。

▼天皇とは「日本語による王」である

天皇とは何か、という問いへの一つの回答が日本語によって可能である。天皇とは「日本語王」である。中国の皇帝が「中国語王」であり、言語が国家を作るのであるから、当然、天皇は「日本語による王」なのである。実際、「天皇」そのものが漢字で書かれ、「テンノウ」と音読みされ「すめらみこと」と訓読みされる。天皇は長らく漢詩集と和歌集を勅撰してきたし、今も歌会始めを主宰することによって日本語を統治している(ただし、和歌ばかりへ傾くことで「ひらがな天皇」を強めているが)。

また、律令法令や明治憲法に基づく法治支配者(立憲君主)であり、馬上の国軍最高司令官であるという強大で厳格な「漢字天皇」の側面と、法令や軍力に拠らず例えば仁徳天皇の「民の煙」物語のような、赤子たる臣民や国民を大御心(おおみこころ)で慮(おもんぱか)って御詠(ぎょえい)を認(したた)めつつも、その御自らは「おいたわしや」と叫ばせしむるほどのか弱さを持つ「ひらがな天皇」の側面。これら二つを併せ持つのが天皇である(あった、と言うべきか)。

近代に至って、「カタカナ天皇」が出現したのだろうか。そうとも言えるかもしれない。しかし近代にはカタカナの用法が変化している。それまでは主として「辞」(テニヲハなど)に用いられてきたが、今度は「詞」(名詞や動詞など)にも用いられるようになる。外来の新しい言葉(詞)がカタカナで表記されるようになったのである。詰まる所、これは新しい「漢字」である。

かつて天皇が召した「漢装」(中国服)は、その後の中国の変容も含めて、しだいに「和装」化していくが、この過程は漢語が和語となっていく様そのままである。そして近代以降の天皇は、その身に洋装と和装をまとい分けている。この洋装とはかつての「漢装」の役回りである。ここからも「カタカナ天皇」とは「漢字天皇」が近代的に変容した姿であることが分かる。(しかし、カタカナはその便利さとともに、漢字の代用にはならない致命的な欠陥も持っている。)

▼引き裂かれ、閉ざされた言語

いま述べた「日本語王」のように、和漢をバランスよく保持すること、外と内とを調和させることが、日本語とそれが生む日本文化を健全に保つ秘訣である。にもかかわらず、日本語と日本人には絶えずひらがなへと傾斜していこうという情動が潜在している。日本語にとって漢語と和語は異なる世界である。「漢語」(とその代用可能なカタカナも)を用いる意識は、東アジアや世界に開きつながっている(もちろん意味がそのまま通じるということではない)。一方、「和語」のそれは日本語を使い得る日本人だけで閉じている。

和漢二重言語である日本語の分裂は日本国家の分裂であり、日本人の分裂である。ただし、それは地理的水平的にではなく、精神的垂直的に分裂している。漢意(からごころ)や洋才と、和心(やまとごころ)の分裂がそうであるし、建て前と本音もそうである。この分裂は日本人が抱えるあらゆる問題に出没している。日本人の陥穽は、日本語の漢語=漢字世界と和語=ひらがな世界が対称的に釣り合っていると錯覚していることである。

日本人はなぜ酔っぱらいに寛容なのか。和語=ひらがなを共有する者たちへの信頼であり、文字あるいは言語以前の世界を大っぴらに認めているのである。そしてそれはしばしばひらがなの世界こそが真実態だとの主張を絶えず再生産している。例えば、ルールとマナーを日本人は混同するが、言うまでもなく規律や法令と、道徳や思いやりは別物である。ひらがなだけでは、文字社会は成り立たない。日本人流はすべてひらがなの世界に発している。

「国語」や「国史」と言うとき、ひらがなの世界の傲慢が忍び入っている。日本語はひらがなに偏するとき、日本語を使わない人々には通じない。これで良しとすることが傲慢なのである。私たちの言語を「日本語」と呼ぶとき、初めて外国人の学習可能性も視野に収められる。ヨーロッパの「ロゴス」や中国の「理」とは何のことはない、言葉のことであり言葉への信頼の謂いである。自ら閉ざした言語・日本語は、日本人に傲慢をそして自嘲を生む。

自ら閉ざし、外国人には閉ざされたとき、日本語は翻訳不可能である。ひらがなに偏することは、人間普遍性とそれに依拠する普遍的個人を拒み、「日本人」という集合的無意識に閉じ籠もることである。そこでは外国人という人間一般にはうかがい知れない事態が「自然」となる。政治権力の二重性も日本語の二重性に由来するが、それを良しとし続けたことが翻訳不可能なのである。また、些末にこだわるのも、ひらがな(もとカタカナの役どころ)である「辞」への執着にすぎない。論の要は「詞」にあるはずにもかかわらず。

▼五月蠅(さばえ)なす日本語

そもそも日本と日本語の出発点は、アンチ中国にあった。これが非対称の始まりである。中国の政治に対して、日本は非政治を選んだ。それが漢詩では政治や社会を語れるが、和歌では恋愛や四季しか語れない日本語を作った。良し悪しは別に、これが漢字とひらがなの言語力なのである。同じ事象であるはずなのに、漢字で語るときとひらがなで語るときでは違うことを語ることになる。垂直的に分裂しているというのはこういうことだ。

日本人にはひらがなへの信仰が確かにある。これがいわゆる「本音」であり、「以心伝心」はひらがなの世界である。文法的には日本語と双生児とも言ってよい朝鮮語を話す朝鮮人は、以心伝心なぞ信じていない。確固たる言語への信頼によって、意志疎通をはかる。その違いは、日本語がいびつな二重複線言語であることを十分認識できていないことによる。そのことに無意識では、日本人はひらがなの世界に逃げ込んでしまう。文字言語たる漢語から、音声だけで成り立つひらがなの世界へと逃避しようとするのだ。

このとき、日本語は普遍的には通じない無文字言語へと退化している。これが日本語を使う日本人の孤立であり、時に卑屈となり自嘲さえし、時に傲慢となる理由である。あたかも紀記の五月蠅のカミの声は無文字社会へ回帰する日本人の声である。以心伝心のひらがなの世界には、外国人の声は聞こえてこず、聞こえてくるのは妖しいカミガミと山川草木の声ばかりである。これらの声は個人の主張ではなく、集団の感情である。

最後に言えば、日本語のひらがなの世界は、あるがままの「である」世界である。私たちは、日本人に意識的になっていかなければならないのである。これへと導くのが他ならぬ、私たちの日本語のもう一側面である漢字の世界である。私たちの日本語の伝統とは、ひらがなの中での調和ではなく、漢字とひらがなとの調和なのである。和漢の二重性は決して欠陥ではなく、陥穽・瑕瑾(かきん;きず)にすぎない。それどころか、普遍と個を最も根底から統合し得る可能性を持った言語が日本語なのである。

(あとがき)

バランスを欠き、かつ甚だぶざまな叙述であることは自ら承知している。日本語や言語というものをのぞいたら、底が見えない奈落であった。残念ながら、私には今はまだその谷底にまで降りていく準備が出来ていない。今回はこの程度でご寛恕をどうか願いたい。

[主な典拠文献]

-

石川九楊『二重言語国家・日本』NHKブックス

上垣外憲一『日本文化交流小史』中公新書

薗田香融「古代の知識人」(岩波講座/日本通史/第5巻所収)