![]()

◆ぺるけさんの6DJ8差動ミニワッター2017 ◆トップページに戻る |

|

|

|

回路定数はぺるけさん公開のものをそっくりいただきましたが、2SK117-BLの熱結合が理想的な形でできるようにと、初段をユニバーサル基板に載せてみました。平ラグを使うよりも信号回路の引き回しが短くなるので、ノイズレベルを若干でも抑え込めたかもしれません。

残留ノイズは22〜24μV(帯域80kHz)と、真空管アンプとしては驚異的な静かさ。初期の「2012 V3」よりもさらに微音数が増え、その輪郭も鮮明になって、元々備わっていたスケールの大きな再生能力に一層の磨きがかかったようだと感じました。

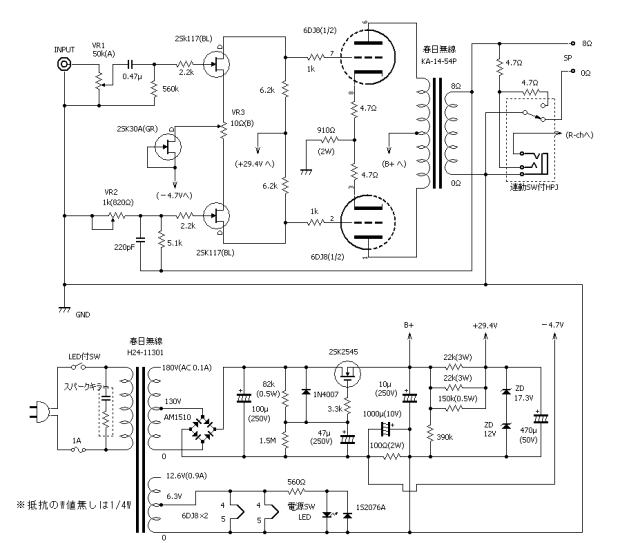

【回路図】

| ぺるけさん回路との違いは以下の3点です。 ①Bass Boostを省略。 ②電源トランスの都合でAC130Vをブリッジ整流。 ③チャンネル間の利得差を補正するため、片チャンネルのみ負帰還回路の受け抵抗(820Ω)を1kΩ(B)半固定抵抗に変更。 半固定抵抗はとりあえず820Ω位にセットしておき、RchとLchの間で生じた利得差はこれを回してなくします。 |

|

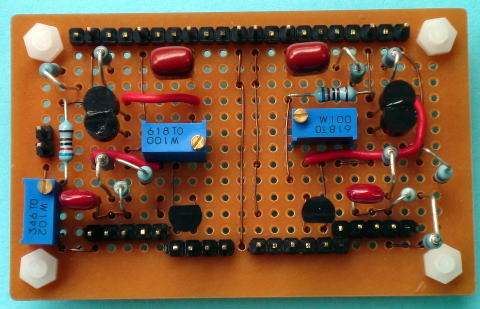

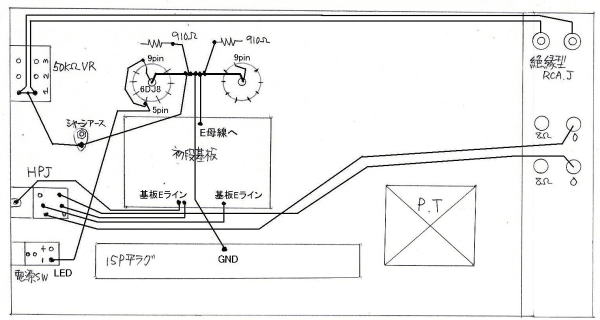

【基板配置】

初段部の基板はタカスIC-301-70(72×45mm)。ここに、向かい合わせに接着剤で貼り付けて熱結合させた2SK117など左右チャンネルの初段を詰め込みます。

出力段の6DJ8グリッドと1kΩを介して最短距離で結べるよう、基板中央のアースラインを境に左右チャンネルを配置。ダルマ形になっているのが熱結合させた2SK117、その横が差動バランス調整用の10Ω半固定抵抗、その下側が定電流化された2SK30A、左下隅が左右チャンネル間の利得差を補正するための1kΩ半固定抵抗です。

|

|

※クリックで拡大 |

電源部は15P平ラグで、ブリッジ整流ダイオード〜17.3Vなど2本のツェナーダイオードまでを取り付けます。

|

※ クリックで拡大 |

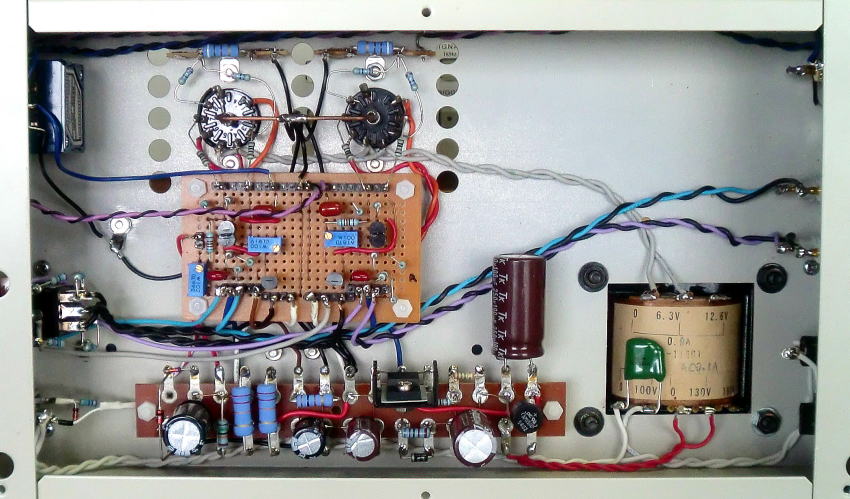

【ハラワタ】

入出力端子や各ブロック間などを結ぶアースラインは下のとおりです。

|

入力のRCA端子はシャーシから絶縁します。 |

ヘッドホン端子は絶縁型を使用します。

【基本特性】

| L-ch | R-ch | 備考 | |

| 無帰還利得 | 30.7倍 | 31.6倍 | 8Ω負荷、1kHz |

| 仕上がり利得 | 5.84倍 | 5.84倍 | 同上 |

| 負帰還量 | 14.4dB | 14.7dB | 同上 |

| 最大出力 | 0.82W | 0.85W | 8Ω負荷、歪率3% |

| 周波数特性 | グラフ参照 | ||

| 歪み率 | グラフ参照 | ||

| チャンネル間クロストーク | グラフ参照 | ||

| ダンピングファクタ | 10.8 | 10.9 | 電流注入法、8Ω負荷、1kHz |

| 残留雑音 | 22μV | 24μV | 帯域80kHz |

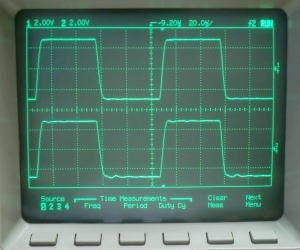

| <周波数特性> 100kHz以上の高域で左右の減衰カーブがかなり異なっていて、R-chは割とすんなり落ちるのですが、L-chは100kHzを超えたところでかなりのテラスが出来てます。400kHzから大きなピークが生じるのは共通してます。 出力トランス(KA-14-54P)を左右入れ替えると特性もそっくり入れ替わるので、特性の違いは出力トランスの個体差によるものでした。 10kHz方形波の様子(上がR-ch、下がL-ch)を見ると、L-chに若干のリンギングが観察できます。 |

|

|

|

KA-14-54Pの高域特性は、ぺるけさんやおんにょさんのデータを見ても個体差が結構大きいようで、当方のはまだおとなしい方みたいです。 http://blog.goo.ne.jp/onnyo01/e/09d34e83f5281edd29a96b9507b34db0

http://www.op316.com/tubes/mw/mw-6dj8pp-2017.htm

<歪み率> 下の二つのグラフは、同じR-chを測定環境を少し変えて測定したものです。左はオーディオ・アナライザHP8903B単独での結果、右は発振器をHP8903B内蔵のものより低歪率なYHP4494Aに変えてHP8903Bの自動歪率計部で測定した結果。どちらが実態に近いのかわかりませんが、いずれにしても最少歪み率は0.03%前後のようです。

|

|

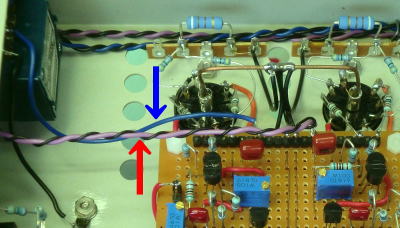

<チャンネル間クロストーク>

|

40kHzまでは−80dB以下で推移していて、全段差動ならではの特性です。 当初はL→Rの15kHz以上がグラフより6〜10dBも悪い状態でしたが、これは音量調節ボリュームからのRch信号ライン(下画像赤矢印)がどうしてもLchをまたいで通過せざるを得ないので、高域で信号の飛びつきが起きているせいでした。 対策として、Rch信号ラインにアースから引き出した線を絡ませて軽くシールドしてやると、左右の差がほぼ解消しました。青矢印はLch信号ライン。 |

|

<残留雑音補足> フィルタ類を全てOFFした帯域700kHzでの残留雑音は36〜38μV(入力ショート時)。その分布を見ると、400Hz以下の成分が5〜6μV、30kHz以下が19〜21μV、80kHz以下が22〜24μVとなっており、トランジスタ式ミニワッターPart5に比べ低周波ノイズはやや多いかわりに、高周波ノイズは圧倒的に少ないことがうかがえます。

【6DJ8の個体差について】

ぺるけさんが設定された出力段の動作点はプレート電圧135V、プレート電流10.5mAで、メーカーのデータシートではその際の6DJ8バイアス電圧は-3Vを僅かに超えた辺りになります。

手持ちの6DJ8、12本をこの条件で実測したところ、バイアスは-2.33V 〜 -3.88Vの間でバラついてました(下表)。データシート値に対して±20%といったところ。いずれも大昔に手に入れたメーカー名がほぼ消えかけたような怪しげな中古球ばかりですが、中には東芝④やSYLVANIA⑤のようなほぼ-3Vでかつ両ユニット間の差がほとんどない「いかにも良さげな」ものも混じってます。

次に、回路を組み上げて各個体の1kHz歪み率(常用出力帯の0.5W、最低歪み率近辺の0.02W)を測ってみました。0.5Wでは0.5〜0.9%の間でまんべんなくバラついており、0.02Wではごく一部を除いて0.03%前後に集中してます。

意外だったのはSYLVANIA⑤など「いかにも良さげな」やつがイマイチだったのに対し、データシート値との乖離が大きくて期待していなかった東芝②やSYLVANIA⑦などが圧倒的に低歪みだったこと。もちろん、どれを挿しても出てくる音の傾向は変わらないのですが、小出力アンプだけに歪みは極力下げるべし、で東芝②とSYLVANIA⑦のペアを組むことに。

| 6DJ8個体 | Unit | グリッドバイアス | 0.5W歪み率 | 0.02W歪み率 | <注> グリッドバイアスは、ぺるけさんの設計値(プレート電圧135V、プレート電流10.5mA)における各管単体での実測値。 歪み率は、回路に各管を実装してDCバランスを調整した上での1kHz実測値。青字が歪みが最も少なく、赤字は最も多い個体。 |

| 東芝 ① | U 1 | -3.17V | 0.910% | 0.021% | |

| U 2 | -2.88V | ||||

| 東芝 ② | U 1 | -2.59V | 0.505% | 0.023% | |

| U 2 | -2.51V | ||||

| 東芝 ③ | U 1 | -2.82V | 0.723% | 0.029% | |

| U 2 | -2.33V | ||||

| 東芝 ④ | U 1 | -2.96V | 0.736% | 0.031% | |

| U 2 | -2.93V | ||||

| SYLVANIA ⑤ | U 1 | -2.95V | 0.814% | 0.102% | |

| U 2 | -3.01V | ||||

| SYLVANIA ⑥ | U 1 | -2.92V | 0.522% | 0.029% | |

| U 2 | -3.17V | ||||

| SYLVANIA ⑦ | U 1 | -3.27V | 0.515% | 0.032% | |

| U 2 | -3.48V | ||||

| SYLVANIA ⑧ | U 1 | -2.67V | 0.711% | 0.035% | |

| U 2 | -2.81V | ||||

| SYLVANIA ⑨ | U 1 | -2.55V | 0.663% | 0.030% |  |

| U 2 | -3.14V | ||||

| International ⑩ | U 1 | -2.65V | 0.668% | 0.048% | |

| U 2 | -2.72V | ||||

| International ⑪ | U 1 | -2.87V | 0.764% | 0.045% | |

| U 2 | -2.88V | ||||

| Philips ⑫ | U 1 | -3.88V | 0.641% | 0.037% | |

| U 2 | -3.44V |

【おわりに】

初期型も良かったですけど、それを上回る繊細かつスケールの大きな奥行きのある音を出してくれます。個人的には、TR式も含めミニワッターの中では71Aとともに、じっくり聴く機会の多いアンプになりそうです。 (2017.08.20)

◆トップページに戻る