丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂 丂仧僩僢僾儁乕僕偵栠傞 |

|

|

丂晛抜偵71A偺壒怓傪妝偟傓偵偼僔儞僌儖丒儈僯儚僢僞乕偱廫暘丅偱傕丄僇儈偝傫偲暘偺埆偄寲壾傪偟偨丄捠斕偱攦偭偨俠俢偑挻僗僇偩偭偨丄僠儍僀儉偑柭偭偰偁傢偰偰僩僀儗偐傜旘傃弌偟偨傜恄條偺墴偟攧傝偩偭偨丄偳偭偐偺朧偪傖傫庱憡偑丣愊嬌揑暯榓並偺偨傔偵愴憟偺庤揱偄傪偟傑偟傚偆傛偲尵偆偺傪暦偄偨etc乧扤偟傕晜偒悽偺桱偝惏傜偟偵壒検傪忋偘偨偄帪側偳偁傝傑偡傛偹丅偦傫側帪丄偝偡偑偵儈僯儚僢僞乕偱偼偪偲恏偄丅

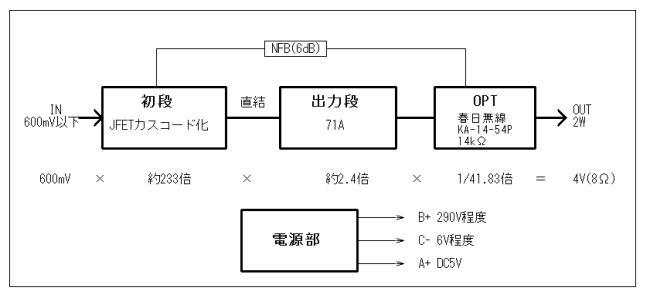

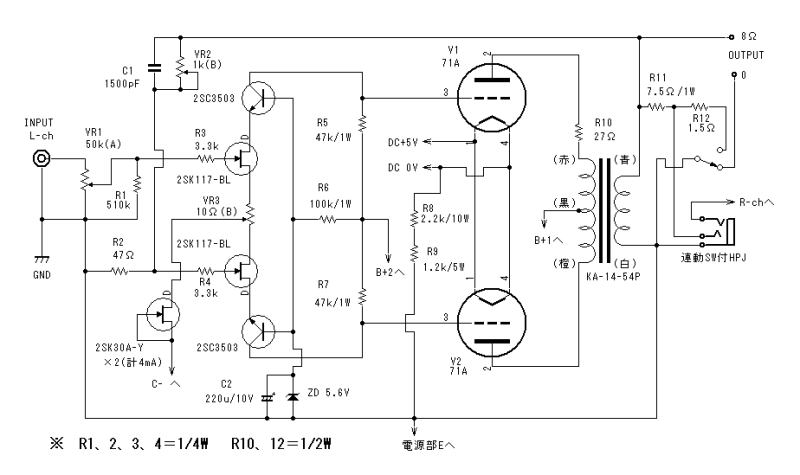

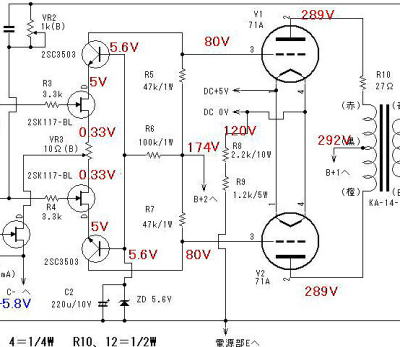

丂偲偄偆偙偲偱丄梊旛媴傪梀偽偣偰偍偔偺傕傕偭偨偄側偄偲丄2W+2W埵偺乽偪傚偄儚僢僞乕乿傪慱偭偰傒傑偟偨丅嶲峫偵乮偲偄偆偐娵撣傒偵乯偝偣偰偄偨偩偄偨偺偼丄傌傞偗偝傫偺弶抜JFET傪僇僗僐乕僪壔偟偰71A傪捈寢僪儔僀僽偡傞僔儞僌儖傾儞僾乽夵掶斉捈擬娗171A/71A儈僯儚僢僞乕乿丅儊僀儞傾儞僾偵捈寢偝偣偰偄傞僩儔儞僗幃USB-DAC偺弌椡偑彫偝偄偲偄偆摉曽偺愙懕婡婍偺帠忣偱丄儈僯儚僢僞乕偺弶抜棙摼傪戝暆偵憹傗偟偰嵎摦夞楬偵巇棫偰傛偆偲偄偆傕偺偱偡丅

亂婎杮峔惉亃丂夞楬愝寁偵偁偨偭偰丄婎杮偲偟偨偺偼

嘆8兌柍榗傒嵟戝弌椡2W+2W掱搙

嘇6dB掱搙偺晧婣娨偑壜擻側棁棙摼

嘊僼儖僷儚乕偼擖椡600mV埲壓偱

嘋巆棷僲僀僘偼0.2mV埲壓

嘍枅搙偺偙偲側偑傜丄弌旓傪梷偊傞傋偔庤帩偪僷乕僣偱娫偵崌傢偣傞乮偙傟偑嵟傕擄戣両乯

偲偄偭偨偲偙傠偱偡丅

丂偙傟傜傪枮偨偡偨傔偺忦審傪寁嶼偡傞偲

傑偢柍婣娨忬懺偱傒傞偲丄8兌晧壸2W偼揹埑偵偟偰4V偱偡偐傜丄4000mV(弌椡)亐600mV(擖椡)=6.67攞偺棁棙摼偑偁傟偽偄偄偙偲偵側傝傑偡丅偟偐偟丄偙偙偵6dB偺晧婣娨傪偐偗傞偲憤崌棙摼(尒偐偗忋偺棙摼)偼棁棙摼偺敿暘偵尭傞偨傔丄4000mV弌椡傪妋曐偡傞偵偼1200mV偺擖椡偑昁梫偲側偭偰丄嘊偑僋儕傾偱偒側偔側偔側傝傑偡丅偮傑傝丄棁棙摼偼6.67攞偱偼側偔偰偦偺2攞偺13.34攞偼昁梫偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偦偺棁棙摼13.34攞傪偳偆傂偹傝弌偡偐丅弌椡僩儔儞僗偺姫慄斾偼晄摦偱偡偟丄偙傟傪晧壸偲偡傞弌椡抜偺憹暆棪傕傎偲傫偳憹傗偣側偄偺偱丄弶抜偱僈僶僢偲233攞傎偳壱偄偱傕傜偆偟偐偁傝傑偣傫乮壓恾乯丅尰幚偵偼KA-14-54P偼10%埲忋偺儘僗偑弌傑偡偐傜丄弶抜偱260攞偼昁梫偵側傝偦偆偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂

亂弶抜亃丂嵟掅260攞傪摼傞偵偼丄傌傞偗偝傫偺71A僔儞僌儖丒儈僯儚僢僞乕偺弶抜峔惉乮2SK30A-GR丄47k兌晧壸偱棙摼偼栺110攞乯偱偼慡慠懌傝傑偣傫丅椶帡偺2SK246-BL偵僶儞僶儞揹棳傪棳偟gm傪3偔傜偄偵忋偘偰傕150攞偑傗偭偲丅gm5乣7偔傜偄偺揔摉側傕偺偑側偔偰丄昗弨gm偑15偲偄偝偝偐埖偄偵偔偄傫偱偡偑2SK117-BL偱偄偔偙偲偵偟丄慖暿儁傾偺斝晍傪傌傞偗偝傫偵偍婅偄偟傑偟偨丅

丂憲偭偰偄偨偩偄偨2SK117-BL偼丄僪儗僀儞揹埑5V丄僪儗僀儞揹棳2mA帪偺僶僀傾僗偑-0.33V亇10mV偱懙偭偰偄傞偲偐丅儊乕僇乕偺僨乕僞僔乕僩偵偁傞ID-VDS嬋慄僌儔僼偼丄儘乕僪儔僀儞梡偲偟偰偼偪傚偭偲巊偄傕偺偵側傜側偄偺偱丄傑偢偣偭偣偲偦偺偆偪偺侾屄偺ID-VDS嬋慄僌儔僼偯偔傝偐傜巒傔傞偙偲偵丅

| 丂塃僌儔僼偼幒壏20亷慜屻偱偺應掕寢壥偱偡偑丄揧晅僨乕僞偲僪儞僺僔儍偱偟偨丅側偍丄0.5V埲壓偺椞堟偼傔傫偳偆偔偝偄偺偲崱夞偺栚揑偵娭學偟側偄偺偱應偭偰偍傜偢丄嬋慄偑傗傗晄帺慠偱偡偑埆偟偐傜偢丅 丂偙傟傪婎偵2SK117-BL偺僪儗僀儞揹埑傪5V偵屌掕偟偰2SC3503(VCEO300V)偱僇僗僐乕僪壔偟偨偺偑壓僌儔僼丅 丂愒慄偑80V2mA傪摦嶌婎揰偵偟偨47k兌晧壸偺儘乕僪儔僀儞偱丄2SK117-BL偺僪儗僀儞揹棳偼擖椡怣崋偵墳偠僺儞僋慄忋傪摦偒傑偡偺偱丄晧壸偺47k兌偵偼偦傟偵墳偠偨怣崋揹埑偑敪惗丄弌椡抜傪僪儔僀僽偟傑偡丅巊偊傞偺偼栚堦攖怳偭偰-0.215V乣-0.33V(摦嶌婎揰)乣-0.445V偺斖埻偱偡偐傜丄71A嵎摦PP偺僼儖僪儔僀僽偵昁梫側亇50V偺揹埑偼側傫偲偐妋曐偱偒傞寁嶼偱偡丅 丂側偍丄儘乕僪儔僀儞偐傜偼丄偞偭偲500攞偺棙摼偑撉傒庢傟丄晧壸掞峈47k兌傊偺嫙媼揹埑偼174V偑昁梫偱偡丅 |

|

丂仸僇僗僐乕僪夞楬偵偮偄偰偼丄傌傞偗偝傫偑乽巹偺傾儞僾愝寁儅僯儏傾儖丒揹埑憹暆夞楬偺愝寁偲寁嶼偦偺4(僇僗僐乕僪夞楬)乿偱傢偐傝傗偡偔夝愢偝傟偰傑偡偺偱丄偤傂偦偪傜傪嶲徠偟偰壓偝偄丅丂

丂丂丂丂

亂弌椡抜亃

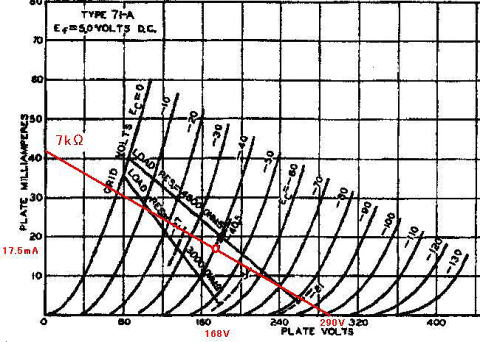

丂儘乕僪儔僀儞乮愒慄乯偺摦嶌婎揰偼168V17.5mA(僾儗乕僩懝幐2.94W)偱丄傌傞偗偝傫偺愝掕偲傎傏摨偠丅儊乕僇乕偺僨乕僞僔乕僩偵嵟戝僾儗乕僩懝幐偺婰嵹偼尒偁偨傝傑偣傫偑丄RCA偑岞昞偟偰偄傞僾儗乕僩晧壸4.8k兌偺儘乕僪儔僀儞(塃僌儔僼嶲徠)偺摦嶌婎揰偼180V20mA側偺偱丄彮側偔偲傕3.6W偼偁傞傛偆偱偡丅 丂傎傏敧妡偗偱偺巊梡側偺偱丄傕偆彮偟僷儚乕傪怘傢偟偰傕栤戣側偝偦偆偱偡偑丄愴慜偺偍惗傑傟偵宧堄傪昞偟偰傑偁偙偺偔傜偄偱丒丒丒 丂偙偺愝掕側傜柍榗傒嵟戝弌椡偼1.6W亄兛掱搙偱丄2W偼偪偲擄偟偦偆偱偡偑丄偲傝偁偊偢偙傟偱傗偭偰傒傞偙偲偵偟傑偡丅 |

|

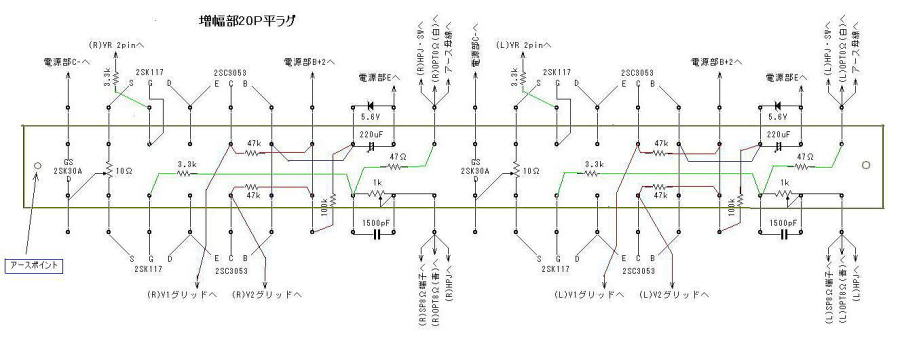

丂偲偄偆偙偲偱丄憹暆晹偺夞楬偼偙傫側傆偆偵側傝傑偟偨丅

丂晧婣娨夞楬偵敿屌掕掞峈乮VR2乯傪擖傟偨偺偼丄USB-DAC偐傜捈愙擖椡偡傞偺偱嵍塃ch娫偱棙摼嵎偑偁偭偰偼傑偢偄偨傔丄偳偆偟偰傕惗偠傞棁棙摼嵎傪晧婣娨検偱挷愡偟偰僇僶乕偡傞偺偑棟桼偱偡丅

丂

丂掅堟楎壔傪杊偖偨傔弌椡抜偺DC僶儔儞僗傪偳偆偲傞偐偱偡偑丄捈擬娗偺応崌偼丄朤擬娗偺傛偆偵僇僜乕僪偵悢兌偺掞峈傪擖傟偰揹棳嵎傪専抦偡傞庤朄偼巊偊側偄偺偱僾儗乕僩懁偱揹棳嵎傪僠僃僢僋偣偞傞傪摼傑偣傫丅弌椡僩儔儞僗偺乮愒乯乣乮崟乯丄乮崟乯乣乮烌乯娫偺捈棳掞峈抣乮DCR乯偑懙偭偰偄傟偽娙扨偱偡偑丄偙偺僩儔儞僗偺応崌偼俀屄偲傕26乣27兌偺嵎偑偁偭偰丄曅曽傪應偭偰偼揹戩偱揹棳抣傪嶼弌丄傕偆堦曽傪應偭偰偝傜偵揹戩丄偦偺嵎傪VR3偱旝挷惍偟偮偮傑偨傑偨揹戩丒丒丒偲嶌嬈偑旕忢偵庤娫庢傝傑偡丅R10(27兌)偼DCR偺嵎傪杽傔偰恏婥偔偝偄嶌嬈偐傜変偑恎傪夝曻偡傞偨傔偺傕偺偱偡丅

丂弶抜偺4mA掕揹棳夞楬偼2SK30A-Y偺俀屄暲楍偲偟傑偟偨丅僥僗僩梡僶儔僢僋慻傒偱偼2SK30A-GR丂侾屄偱嵪傑偟偰偄偨偺偱偡偑丄偙偙偱偺FET偺帺屓敪擬傗幒壏曄壔偵敽偆揹棳曄摦偑寢峔戝偒偔丄偦傟偑弌椡抜偺僌儕僢僪揹埵傪愝寁抣偐傜亇5V偔傜偄僕儚僕儚偲梙傜偡偺偱摦嶌婎揰偑偐側傝嫸偭偰偟傑偄傑偡丅2SK30A-Y暲楍偺応崌丄幒壏21亷偱4.03mA仺36亷乮巜偱偟偽傜偔曪傒崬傫偩両乯3.93mA偲側傝丄偙傟傪嵎摦曅懁偺晧壸偵摉偰偼傔傞偲丄15亷偺曄壔偱47k兌亊0.05mA亖2.35V掱搙偵偼梷偊傜傟傞乮偐側丠乯偱偡丅

丂偟偐偟丄傛偔傛偔峫偊偰傒傟偽丄椻抔朳傪働僠傟偽変偑壠偺幒撪壏搙嵎偼搤偲壞偱偼25亷偐偦傟埲忋偁傝傑偡偐傜丄傑偁婥媥傔傒偨偄側傕傫偱偡偐丒丒丒

|

Ta(Tc?)亖36亷丂敿摫懱偺掕奿傗摿惈僨乕僞偭偰丄廃傝偺嬻婥偑愛巵25搙偺帪偺悢抣側傫偱偡傛偹丅偄傢備傞乽Ta亖25亷乿偭偰傗偮丅偙傟偵偄偪傖傕傫傪偮偗傞婥偼側偄傫偱偡偗偳丄僞儅壆偵偼偁傫傑傝桳擄枴偺側偄僨乕僞偱偡丅敿摫懱偼應掕偺偨傔傾儞僾傪墶搢偟偵偟偨嬻婥曄壔偩偗偱僈儔僢偲怳傞晳偄偑曄傢傞夁晀側乮恀嬻娗偵斾傋偰乯惈奿側偺偵丄壞応側傫偰僔儍乕僔撪偼僒僴儔嵒敊暲傒偺徟擬抧崠丄搤偱傕庤傪撍偭崬傔偽儂僐儂僐抔偭偨偐偄丅偦傫側偲偙偵丄惌帯專嬥乮旤柤偺榙楪乯崬傒偺偄偐偑傢偟偄揹婥椏嬥暐偭偰傑偱傢偞傢偞僄傾僐儞傪偮偗丄20亷偲偐25亷偱慖暿偟偨FET側傫偧擖傟偰傒偰傕丄揹埑丒揹棳丒僶僀傾僗傒乕傫側梊掕偲嫸偭偰偄偰乽側傫偺偙偭偪傖両乿偺悽奅偱偡丅 丂偦偙偱丄傛傝尰幚揑側僨乕僞偲偟偰栶棫偮偺偑Ta(Tc?)亖36亷偺乽恖敡慖暿朄乿丅應掕偺帪丄FET傗僩儔儞僕僗僞丄CRD傪巜偱偮傑傫偱埇偭偰偍偒丄揹棳抣側偳偑曄壔偟側偔側偭偨帪揰偱僨乕僞偲偟傑偡丅40亷偺傕偺偑梸偟偐偭偨傜丄僀儞僼儖僄儞僓偱怮崬傫偩帪偵慖暿偡傞偺偑堦斣偱偡両両僴僀丅側偍丄姶揹摍偺帠屘偵偼廫暘拲堄偟偰壓偝偄丅摉曽偼堦愗愑擟傪晧偄傑偣傫偺偱埆偟偐傜偢丅 丂偲偙傠偱丄擫偺懱壏偼39搙傎偳偁傞傜偟偄丅偆偨偨怮偟偰偄偨斵偵FET傪埇傜偣傛偆偲夋嶔偟偨偗偳丄傂偭偐偐傟偨偼偢傒偵奜傟偨僋儕僢僾偑僔儑乕僩丄揹尮偺僸儏乕僘傪偲偽偟偰偟傑偄傑偟偨丅僩儂儂丒丒丒 |

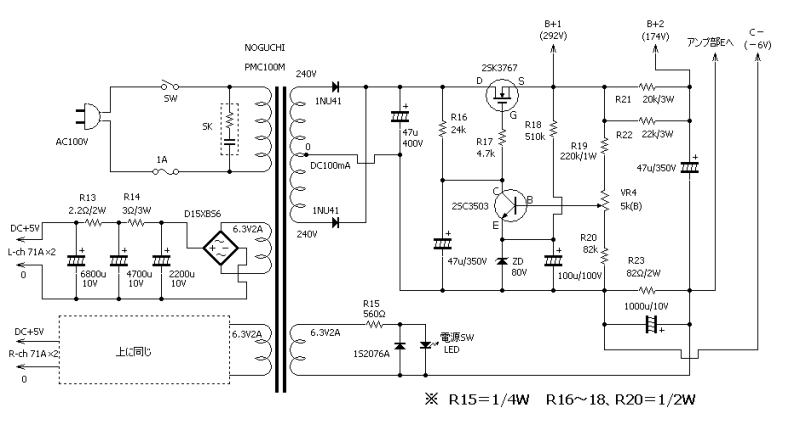

亂揹尮晹亃

丂憹暆晹偑寛傑偭偨偲偙傠偱丄昁梫偲側傞揹埑丒揹棳偼

嘆弌椡抜B揹尮亖292V丄17.5mA亊4杮暘亖70mA

嘇弶抜B揹尮丂 亖174V丄乮2mA亊4屄暘亖8mA乯亄乮2SC3503儀乕僗揹埵妋曐梡偺1.68mA亊2亖3.36mA乯亖寁11.36mA

嘊B揹尮儕僾儖僼傿儖僞側偳亖2乣3mA

嘋弌椡抜A揹尮亖DC5V丄0.5A亊2夞楬

嘍弶抜C-揹尮 亖-5乣-6V

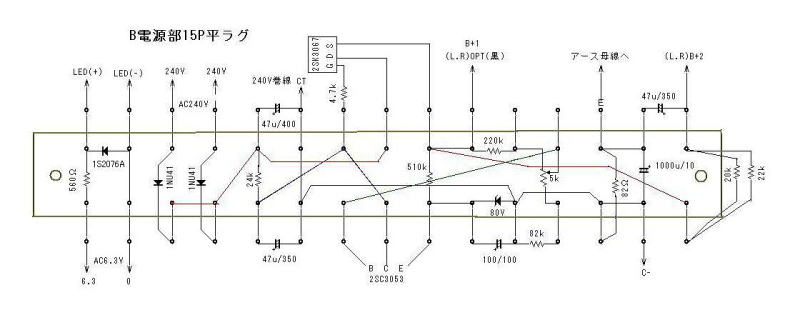

丂偲偄偆偙偲偱丄DC85mA偑庢傝弌偣傞240V姫慄偺傎偐丄6.3V1A偺姫慄擇偮偑昁梫偲側傝傑偡丅230V姫慄偱偼惍棳捈屻揹埑偑300V傪妱傝偦偆側偺偱偪傚偭偲尩偟偔丄250V偱偼揹埑僪儘僢僾偺偨傔偺柍懯側敪擬傪書偊崬傓偙偲偵側傝傑偡丅崱夞偼僲僌僠偺PMC100M偑傄偭偨傝偱偟偨丅

丂310V慜屻偺惍棳捈屻弌椡偵娷傑傟傞3.5V掱搙偺儕僾儖傪MOS-FET丒2SK3767偺儕僾儖僼傿儖僞偱8乣10mV偵壓偘偮偮丄2SK3767偲2SC3503偱峔惉偝傟傞揹埑埨掕壔夞楬偱AC100V儔僀儞偺揹埑曄摦偵傛傞塭嬁傪嬌椡梷偊偰偄傑偡丅B揹尮弌椡揹埑偼VR4(5k兌)偱偐側傝偺斖埻傪帺桼偵挷愡偱偒傑偡丅

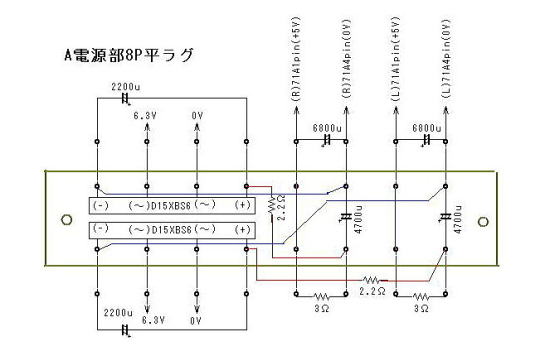

丂A揹尮偺僔儑僢僩僉僶儕傾丒僽儕僢僕僟僀僆乕僪D15XBS6(60V15A丄廐寧偱200墌栫)偼偪傚偭偲戝偘偝偱偡偑丄庤尦偵揔摉側傕偺偑側偐偭偨偺偱巊梡丅弴曽岦揹埑偺崅偄晛捠偺僽儕僢僕僟僀僆乕僪傪巊偆傛傝儕僾儖僼傿儖僞掞峈抣傪憹傗偣傞偺偱丄僴儉偺傕偲偲側傞巆棷儕僾儖偑尭傞儊儕僢僩偑戝偒偄偱偡丅僶儔僢僋慻傒僥僗僩偱偺巆棷儕僾儖偼3.3mV慜屻側偺偱丄偙偙偐傜偺僴儉偺怱攝偼奆柍偱偟傚偆丅

丂儘僢僇乕僗僀僢僠偺LED梡揹尮偼丄6.3V姫慄偑傂偲偮嬻偄偰偄傞偺偱偙偙偐傜偲傝傑偡丅

丂丂丂 丂丂

亂僴儔儚僞側偳亃丂丂

丂僔儍乕僔偼僲僌僠偺SC-100(300亊160亊45mm丄傾儖儈岤1.5mm)丅揹尮僩儔儞僗偲彫宆偺弌椡僩儔儞僗俀屄丄ST娗係杮偑僐儞僷僋僩偵擺傑傞庤崰側僒僀僘偱偡偑丄僔儍乕僔偺撪崅偑43mm傎偳偟偐側偄偺偱丄僊儕僊儕偵傑偱抁懌偵偟偰傕杮懱偺挿偝偑31mm傑偱偺揹夝僐儞僨儞僒偟偐棫偰傜傟側偄偺偑偪偲偮傜偄偲偙傠偱偡丅 丂忋偵忔偭偐偭偰偄傞偺偼僞僇僠偺働乕僗MB-1(W50H40D70mm)偲MB-12S(W80H70D180mm)丅MB-1偵偼敪擬検偑懡偄嵍塃ch偺僇僜乕僪掞峈傪丄MB-12S偵偼弌椡僩儔儞僗俀屄傪偦傟偧傟廂擺偟傑偡丅 丂弔擔柍慄偺弌椡僩儔儞僗KA-14-54P偼丄姶揹偺嫲傟偑側偄儕乕僪慄僞僀僾側偺偱働乕僗偵擖傟傞昁梫惈偼慡偔側偄偺偱偡偑丄傓偒偩偟偩偲71A偺攚忎偲偺僶儔儞僗偑埆偄偺偱偪傚偭偲奿岲傪偮偗偰働乕僗傪暠敪偟傑偟偨丅 |

|

|

丂枅搙偍撻愼傒偺尒嬯偟偄僴儔儚僞偱偡丅

丂丂丂丂

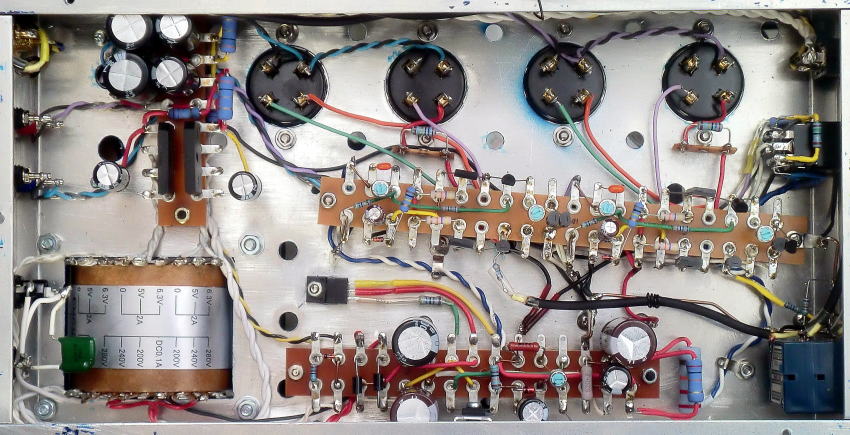

丂嵍忋偺8P暯儔僌偑僼傿儔儊儞僩揹尮晹丄恀傫拞偺20P暯儔僌偑弶抜憹暆晹丄偦偺壓偺15P暯儔僌偑B揹尮晹丄恀嬻娗僜働僢僩墶偵傂偲偮偍偒偵偁傞掞峈偼弌椡僩儔儞僗偺DCR挷惍梡R10偱偡丅憹暆晹暯儔僌偺塃懁僗儁乕僒乕傪嬥懏惢偵偟偰丄偙偙乮僿僢僪僼僅儞僕儍僢僋偲擖椡VR偺娫乯傪傾乕僗億僀儞僩偵偟傑偟偨丅

丂儕僾儖僼傿儖僞偺2SK3767偼敪擬検偑1.5W慜屻偁傞偺偱僔儍乕僔偵揬傝晅偗丄B揹埑埨掕壔偺偨傔偺2SC3503偼彫宆曻擬斅傪偮偗偰偄傑偡丅

仸丂20P暯儔僌偼搙廳側傞愝寁曄峏偵傛傞僇僢僩丒傾儞僪丒僩儔僀偱敿揷墭傟傑傒傟偱偡偑丄偳偆偐尒側偐偭偨偙偲偵偟偰壓偝偄偹両両

丂偛嶲峫傑偱偵丄奺暯儔僌偺晹昳攝抲偲寢慄偼偙偆側偭偰傑偡丅

| 丂仸柾幃恾偺寢慄偵怓偑偮偄偰偄傞偺偼丄僋儘僗偟偰偄傞晹暘偺偮側偑傝偐偨傪傢偐傝傗偡偔偡傞偨傔偱丄僴儔儚僞夋憸偺僐乕僪偺怓偲偼娭學偁傝傑偣傫丅 丂20P暯儔僌偼僴儔儚僞夋憸偲柾幃恾偑嵍塃媡偵側偭偰偄偰徠崌偟偯傜偄偱偡偑偛梕幫傪両 |

|

丂丂 |

|

亂挷惍亃

丂嘆B揹尮晹偺VR4(5k)傪夞偟偰B+1傪292V慜屻偵偟傑偡丅 丂嘇恀嬻娗偺屄懱嵎偺塭嬁傪偁傞掱搙庴偗傑偡偑丄攝慄傗敿揷儈僗偑側偗傟偽奺晹偺DC揹埑偼塃恾掱搙偵側傝傑偡丅 丂嘊奺晹揹埑偑惓忢側偺傪妋擣偟偨傜丄弌椡抜偺DC僶儔儞僗傪挷惍偟傑偡丅僥僗僞乕偺儗儞僕傪DCV偵偟丄僥僗僩朹傪V1偲V2偺僾儗乕僩偵摉偰偨偆偊偱乮偳偭偪偑亄偱傕亅偱傕偐傑偄傑偣傫乯丄弶抜僜乕僗偵擖偭偰偄傞VR3傪備偭偔傝夞偟偰昞帵偝傟傞揹埑嵎偑側傞偩偗彮側偔(栚埨偲偟偰偼亇悢廫mV掱搙埲壓)側傞傛偆偵偟傑偡丅 丂嘋慖暿偟偨2SK117偺儁傾側偺偵DC僶儔儞僗偑偆傑偔偲傟側偄応崌偼丄V1偲V2偺僶僀傾僗偑嬌抂偵堘偆側偳媴偺慺峴晄椙偑媈傢傟傑偡偺偱丄暿偺媴偲岎姺偟偰傒傑偡丅 丂嘍嵟屻偵VR2偱偍岲傒偺晧婣娨検傪寛傔傟偽姰惉偱偡丅 |

|

|

丂儎僉傪擖傟傞丂庤尦偵偁傞71A偼暷崙AES偺捠斕傗僆乕僋僔儑儞偱擖庤偟偨傕偺丅NOS(New Old Stock=偄傢備傞枹巊梡媴)偲偺怗傟崬傒偱AES偐傜攦偭偨偆偪偺侾杮偑僴僘儗媴偱丄僶僀傾僗偑-32V埵偲愺偄偆偊揹棳傕僼儔僼儔忋壓偟偰乽偁偺側乕丄偁傫偨偵偼崅偄旘峴婡捓傑偱暐傠偆偨傫傗偱両丂傎傫傑偵巊偊傫傗偭偪傖側乕乿偲埆懺偮偔偙偲偟偒傝乮偲丄偙偙偱撍慠丄僒儔儕乕儅儞帪戙偺寵側忋巌偺婄偑擼棤傪傛偓傞乧僩儂儂乯丅 丂崗報儀乕僗偵儅僌僱僔僂儉丒僎僢僞乕偱偡偐傜71A偱傕斾妑揑弶婜偺戙暔偩偲巚偄傑偡偑丄崪摕庯枴偺側偄摉曽偵偼柪榝側榖丅NOS偩偲偡傟偽丄惢憿帪晄椙偐挿婜曐娗偵敽偆恀嬻搙掅壓偺壜擻惈偑崅偄偱偡丅慜幰偩偭偨傜偍庤忋偘偱偡偑丄傕偟屻幰側傜乧堦銅偺朷傒傪書偄偰垽乮梸丠乯偺儎僉傪擖傟偰傒傑偟偨乮壩偁傇傝偺孻偲傕尵偆傜偟偄乯丅 丂傕偺偺杮偵傛傞偲丄儅僌僱僔僂儉偺梈揰偼栺650亷丄忲敪壏搙偼栺440亷偲偐丅嵟弶偼儔僀僞乕偱偁傇偭偰傒傑偟偨偑丄悢擔娫偼僔儍僉僢偲偡傞傕偺偺丄傗偑偰彊乆偵偩傜偗巒傔傑偡丅僎僢僞乕忲敪検偑彮側偔偰僈僗媧拝偑晄廫暘側偺偐側丄偲師偼僈僗僐儞儘偱偙傫偑傝偲從偒忋偘偨偲偙傠丄僶僀傾僗-39.8V丄揹棳傕埨掕偺椙偄巕忬懺偑傂偲寧嬤偔懕偄偰偄偰丄偙偺愭偳偆側傞偐偼丠丠偱偡偑丄偲傝偁偊偢偼傔偱偨偟傔偱偨偟丅 丂仸壩彎傗攋懝帠屘偺婋尟偑偁傝丄昁偢偟傕偄偄寢壥偑弌傞偲偼尷傝傑偣傫丅帋偡側傜偁偔傑偱帺屓愑擟偱丄偱偡傛両両両 |

亂婎杮摿惈亃

| 棁棙摼 | 26.01攞(28.3dB) | 1kHz丄8兌晧壸丄0.125W帪丂丂 |

| 晧婣娨検 | 10.3dB | 摨忋 |

| 憤崌棙摼 | 8攞(18dB) | 摨忋 |

| 嵟戝弌椡 | 1.8W+1.8W | 1kHz丄榗棪5% |

| 廃攇悢摿惈 | 僌儔僼嶲徠 | |

| 榗傒棪摿惈 | 僌儔僼嶲徠 | |

| ch娫僋儘僗僩乕僋 | 僌儔僼嶲徠 | |

| 僟儞僺儞僌僼傽僋僞 | 6.55 | 1kHz丄ON-OFF朄 |

| 巆棷嶨壒 | 0.1mV乣0.14mV | 挳姶曗惓側偟 |

丂丒棙摼丂奺抜偲弌椡僩儔儞僗偺棙摼娭學偼丄幚應偱弶抜栺517攞丄弌椡抜栺2.39攞丄弌椡僩儔儞僗栺1/47.5攞丅僀儞僺乕僟儞僗14k兌:8兌偺僩儔儞僗偺姫慄斾偼41.83:1偱偡偐傜丄侾師懁怣崋揹埑偑47.5暘偺侾偵側傞偲偄偆偙偲偼偙偙偱12%傎偳偺儘僗偑弌偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅偟偐偟丄弶抜偱桳傝梋傞棙摼偑壱偘偰傑偡偺偱丄晧婣娨検傪摉弶梊掕偺6dB偐傜10dB偵憹傗偟偰傕僼儖僷儚乕偵昁梫側擖椡偼500mV埲壓偱嵪傒傑偟偨丅

丂丒嵟戝弌椡丂2W傪偪傚偭偲愗傝傑偟偨偑丄摦嶌忦審傪娚傗偐偵偟傑偟偨偺偱傑偁偙傫側偲偙傠偱偡偐丅

丂

| 丂丒廃攇悢摿惈 丂掅堟媦傃崅堟懁偺-3dB億僀儞僩偼0.125W帪偱5Hz埲壓乣155kHz丄1W帪偱10Hz乣107kHz丅 丂偙偺弌椡僩儔儞僗乮KA-14-54P乯丄6DJ8嵎摦PP偱傕巊偭偨偺偱偡偑丄400kHz偐傜500kHz偵偐偗偰彫偝側僺乕僋偑弌傞掱搙偱丄丄彫宆側偑傜桪傟偨弌椡僩儔儞僗偩偲偄偆偙偲傪夵傔偰幚姶偟傑偟偨丅 |

|

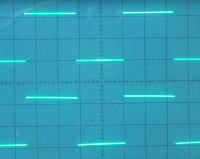

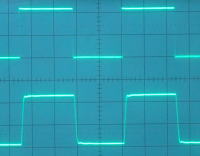

丂嵍偐傜100Hz丄1kHz丄10kHz偺曽宍攇偱偡乮忋抜偑尨宍攇丄壓抜偑嵞惗攇丄偄偢傟傕0.125W帪乯丅 丂偝偡偑偼掅堟嵞惗偵桪傟偨僾僢僔儏僾儖丄100Hz攇宍偵僒僌偼傎偲傫偳尒傜傟偢丄僔儞僌儖傾儞僾偱偼偪傚偭偲懢搧懪偪偱偒傑偣傫偹丅丂 |

|

|

|

丂丒榗棪摿惈丂丂忢梡弌椡偺0.5乣1W偱偺榗傒偑0.2乣0.43%丄100Hz丄1kHz丄10kHz偲傕傎偲傫偳嵎偑側偔忋弌棃偺巇忋偑傝偲側傝傑偟偨丅

丂丒ch娫僋儘僗僩乕僋摿惈丂丂20kHz埲壓偺椞堟偱R仺L偑-77dB偲L仺R傛傝埆偄偺偼丄L-ch偺71A偺侾杮偑傗傗僲僀僘偑懡偔偰巆棷嶨壒0.14mV乮0dB=1V婎弨偱-77dB憡摉乯偱儅僗僉儞僌偝傟偰偄傞偣偄偱偡丅摨偠偔R仺L偱70kHz埲忋偺崅堟偑媫寖偵埆壔偡傞偺偼丄偁偪偙偪偮偮偄偰弶抜20P暯儔僌忋偺晹昳攝抲偺栤戣偲傎傏抐掕偟偨偺偱偡偑丄椉ch偲傕偵50kHz傑偱-70dB傪妋曐偱偒偰傑偡偺偱暯儔僌偺嶌傝懼偊偼尒憲傞偙偲偵丅

|

|

亂偁偲偑偒亃

丂暔棟揑摿惈偼枮懌偲偄偆偐丄梊憐埲忋偺巇忋偑傝偱偟偨丅弶抜偺弌椡僀儞僺乕僟儞僗偑47k兌偲傗傗崅傔側偺偱崅堟偺楎壔偵旛偊偰僋儘僗拞榓偺弨旛傕偟偰偄偨偺偱偡偑丄應掕偟偰傒傞偲10dB偺晧婣娨偑壜擻偵側偭偨偙偲傕偁偭偰慡慠昁梫側偐偭偨偱偡丅婥暘揑偵偼70kHz埲忋偺R仺L偺旘傃偮偒傪壗偲偐偟偨偄偲偙傠偱偡偑丄L仺R暲傒偵壓偘偨偲偙傠偱懯帹偵偼敾暿晄壜擻偱偡偐傜乮杮摉偼傔傫偳偆偔偝偄丒丒丒乯丄婥偑岦偄偨傜偲偄偆偙偲偵丅

丂壒偼椙偔傕埆偟偔傕慡抜嵎摦偱偡乮摉偨傝慜偐両乯丅71A偑帩偮杮幙揑側壒怓偼抝惡丄偦傟傕僥僲乕儖偩偲巚偄傑偡偟丄偦傟偑僈儔儕偲曄傢傞栿偱偼偁傝傑偣傫偑丄慡抜嵎摦摿桳偺掕埵偺椙偝傗儊儕僴儕偲抏椡偺偁傞掅堟偑壛傢偭偰丄71A僔儞僌儖傾儞僾偱偼懢搧懪偪偱偒側偄敆椡傪枴傢偊傑偡丅偨偩丄僫僠儏儔儖偝偼偦偺傑傑側傫偱偡偑丄僔儞僌儖偵斾傋彮偟偦偭偗側偄偲偄偆偐丄怓婥偑敄傑傞偲偄偆偐丒丒丒傑偁偙傟偼岲傒偺栤戣偱偡丅

丂摨偠弌椡僩儔儞僗傪巊偭偰偄傞6DJ8慡抜嵎摦傕婥偵擖偭偰偄偨偺偱偡偑丄偳偭偪偐傪慖傋偲尵傢傟偨傜柪偆偙偲側偔偙偪傜乮71A乯丅弌偰偔傞堦偮傂偲偮偺壒偵偼傎偲傫偳嵎偼側偄偲姶偠傑偡偑乮懯帹偵偼乯丄栚偺慜乮帹偺慜丠乯偵峀偑傞壒応偺嬻婥姶偺堘偄傒偨偄側傕偺偑棟桼偱偡丅偦傟偭偰堦懱壗側傫偩偲撍偭崬傑傟傞偲偆傑偔愢柧偱偒側偄偺偱偡偑丄揤暥妛偱偄偆偲偙傠偺塅拡嬻娫偺埫崟暔幙乮栚偵偼尒偊偢惓懱偼傢偐傜側偄偗偳妋幚偵懚嵼偡傞壗偐丄側傫偩偦偆偱偡乯傒偨偄側傕偺偑6DJ8偵偼偁傝丄慡懱偺尒惏傜偟傪偳偙偲側偔娒偔偟偰偄傞傛偆側丒丒丒

丂嵟屻偵側傝傑偟偨偑丄偪傚偙偪傚偙偲偮傑傒怘偄偺晹昳斝晍偵夣偔墳偠偰壓偝偭偨傌傞偗偝傫丄偳偆傕偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂乮2014.02.17乯

丂仼偍傑偗乮昅幰偺幚懱両乯

丂仼偍傑偗乮昅幰偺幚懱両乯

仧僩僢僾儁乕僕偵栠傞