◆トップページに戻る |

|

|

|

この71Aヘッドフォンアンプ(ミニワッター)を作ることになったのは、2013年2月某日、掲示板でのぺるけさんの一言がきっかけでした。いわく「71Aシングルは、45にかなり近いところで、別のスイートスポットに当ててくると思います」。同じ直熱3極管でも、あんまり好きになれない2A3系の音色でないことは確かなようですが、はて、”別のスイートスポットに当ててくる音”とは一体どんな感じ??? こりゃまあ、組んで駄耳で確かめるしかない!!

ぺるけさんの初段半導体直結シングルをそっくりコピーさせていただくのが一番楽チンで確実ですけれども、ボケないためにもここは自力更生ということで、あえて球のみの直結シングルでいくことにしました。信号回路のどっかに半導体がからんでくると気に入った響きに仕上げるのが難しい、というのも理由のひとつです。(腕のせいも多分にあるんでしょうが・・・)。

【アウトライン】 どんな回路構成にするか思案するにあたっての条件は

①ナチュラルで素直な響き (そりゃあ腕次第だけど大丈夫かなあ?)

②ヘッドフォンアンプとして耐えられる低雑音性 (すぐブーたれる直熱管はなかなか手強いぞ!)

③裸特性の良さと6~8dBの負帰還がかけられる利得 (まあ、がんばって・・・)

④資源節約のためなるべく手持ち部品の活用 (それって単にシブチンなだけじゃないの?)

といったところです。

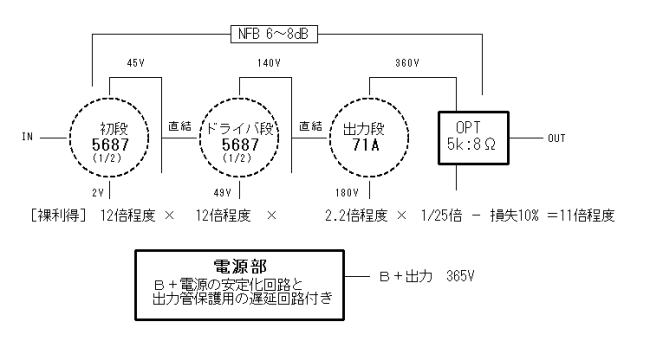

これらが数日間、談合と妥協と暫時休憩を重ねてやっとたどりついたのが下のような形。

3段化は主に③が理由です。71AのA1級シングル動作でのパワーは目一杯でも0.8W弱ですが、その際のバイアスは-40.5Vとなり、フルドライブするには最低でも81V(p-p値)の信号入力が必要。高μ管の12AX7を使えば2段構成でクリアできなくもないですが、負帰還をかける余裕はほとんどないうえ、出力インピーダンスが高くて高域特性の劣化が避けられないので、部品点数は増えるものの低インピーダンスで無理なくドライブできる3段構成としました。

初段とドライバ段の段間はCR結合にした方が各段への直流電圧配分が随分楽になって、より〝おいしい〟形でロードラインが引けるのですが、①を追求する以上、歪みの点では少々不利でもここはなんとか粘って全段直結化を押し通すことに。

ドライバ段へ割り振り可能なプレート電圧はせいぜい90V(140V-49V)程度。この低圧で71Aをフルドライブできる球となると5687や6DJ8などごく限られてきます。6DJ8や6922だと利得が大きすぎてアンプとしての使い勝手が悪くなるので、5687に決めました。しかしまあ、こいつのヒーター定格は6.3V0.9A。12AU7や6922などの3倍という並はずれた大食漢ぶりには恐れ入りますよね!

出力トランスを5k:8Ωとしたのは、ぺるけさん推奨の7kΩトランス(T-1200など)の持ち合わせがなかったためで、71Aのデータシート通りの5kでやってみます。

B+出力はあと10Vほど上げられると設計が少し楽になるのですが、手持ちの電源トランスの都合で妥協しました。全段直結の傍熱、直熱管混載なのでB+電源の安定化と、ドライバ管がヒートアップするまでの間に出力管へ過電流が流れないための保護回路はいずれも不可欠です。

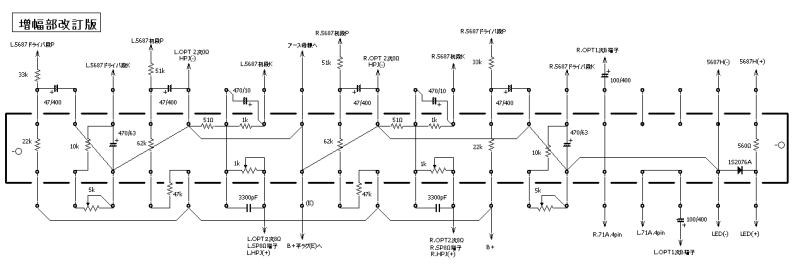

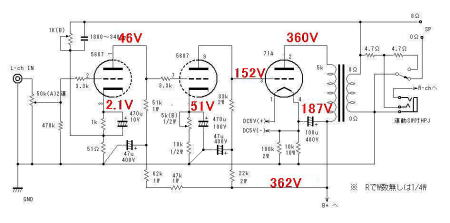

【アンプ部回路】

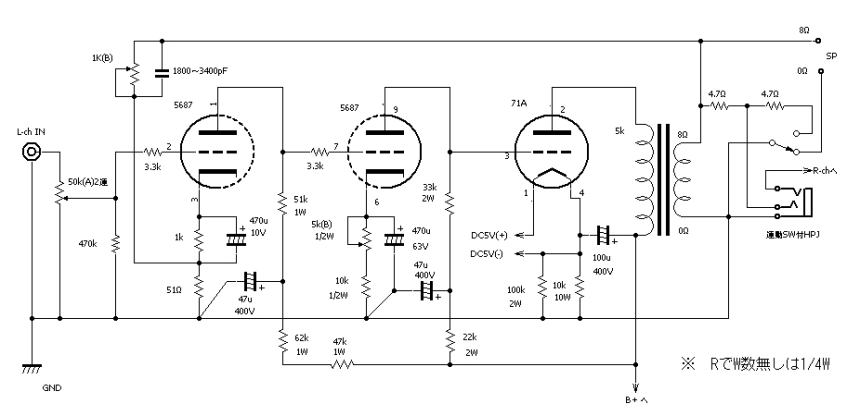

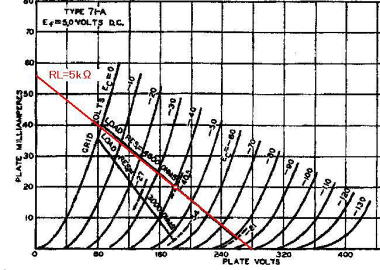

| 【出力段】 RCAの71Aデータシートによると、プレート電圧(max)180V、同電流20mA、バイアス-40.5V、プレート負荷4.8kΩという動作条件下での最大出力は0.79W。ナス管の171A、371Aとだるま管の71AではEp-Ip曲線に微妙な違いがあり、右は今回使うだるま管の特性グラフです。 5kΩ負荷のロードラインからは計算上0.8Wしか得られませんが、実際には、これの25~30%増の1Wくらいは取り出せるはずです(経験的には)。なぜそうなるのかについては、多分、ドライバ段から送り込まれる波形の2次歪み(波形が±対象でない)の影響で、実際の動作はロードラインの計算上の領域よりも広い範囲で行われているためでは、と思っていますが間違っているかも知れません。悪しからず・・・ プレートに360Vが供給できるとして、カソード(フィラメント)を180Vにかさ上げするための抵抗値は9kΩ。20mAが流れると発熱量は3.6Wになり、9.1k(10W)のセメント抵抗ではちょっときつそうなので、多少でも熱を分散させるため10k(10W)セメント抵抗と100k(2W)の並列にしました。 |

|

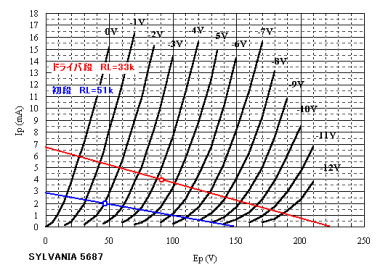

【初段・ドライバ段】 71Aのフルドライブに必要なドライバ段の出力は±40.5V(p-p値)ですが、余裕をもって±50V程度は押さえておきたいところ。プレートへ供給できるのは140Vですが、初段とも直結なのでカソード電位がその分かさ上げされるため、増幅動作の基点となるのは90Vです。プレート電流4mA、負荷33kΩで±50Vがクリアでき、右グラフの赤線がその際のロードラインです。 初段プレートに配分できるのは46V位。真空管としてはすごい低電圧動作ですが、ドライバ段への必要出力はたかだか±4V(p-p値)なので、ぺるけさんが実測されたSYLVANIA5687のEp-Ipグラフを基にロードライン(右グラフ青線)を引いてみると、まったくの楽勝です。 こうした低電圧、小電流下ではグラフ上と実際の動作がかけ離れる可能性もあり、念のため手持ちの2本のSYLVANIA5687をバラック組みでテストしてみましたが、個体A=Eb 46.1V,Ib 2mA,Eg -2V 個体B=44.3V,2mA,-2Vで、特性グラフとぴったり一致しました。ただ、Philips5687の場合はテストした2本とも-2VのEp-Ip曲線がSYLVANIAより右側にあって、Ebが8V前後高く出ます。 各段のグリッドに入っている3.3kはgmの高い5687の発振防止用、ドライバ段カソードの5k半固定抵抗は出力段カソード電圧の調整用です。 |

※5687Ep-Ipグラフはぺるけさん掲載了承済み |

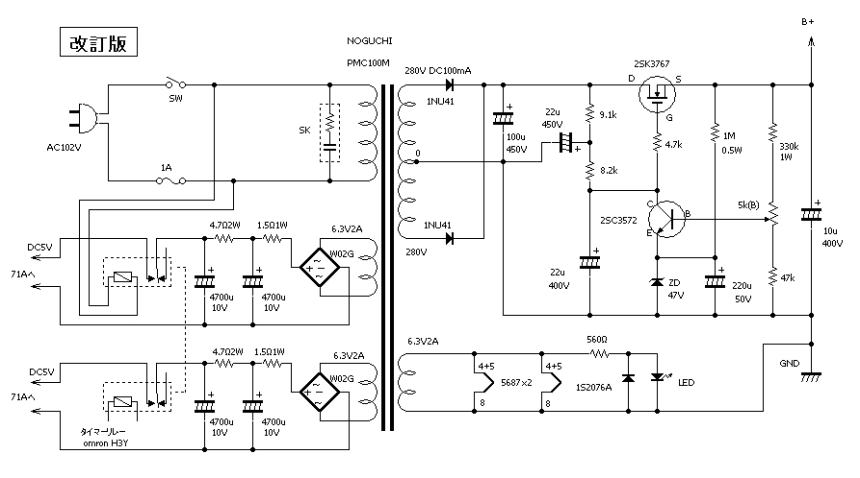

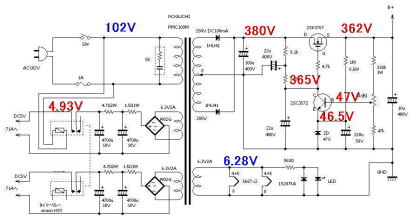

【電源部回路】

アンプ部の駆動に必要な電源は、B+が365V55mA程度、ヒーター(フィラメント)用の6.3V巻き線が3回路(容量2Aが1つ、1A程度が2つ)で、電源トランスはノグチのPMC100Mがうまくマッチします。(まあ、B+の365Vは手持ちがあったこのトランスの整流直後電圧に合わせた設定なので、マッチして当たり前なんですけど・・・)

我が家の商用AC電源変動幅は100~105V。何も手を打たなければB+出力もこれに応じて10数Vは変動し、プレート-グリッド間直結によって維持されているドライバ管、出力管のバイアスを狂わせて動作が不安定になるため、電源出力の安定化が不可欠です。

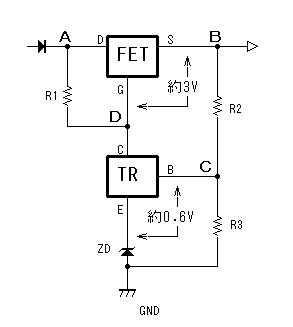

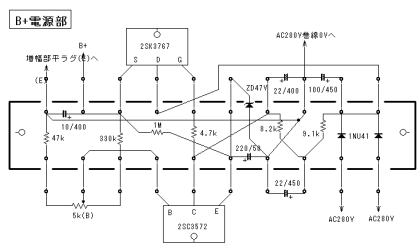

一番簡単なのは、希望する出力電圧に3Vを加えた定電圧ダイオードを、MOSFETを使った普通のリプル・フィルター回路のFETゲートにぶら下げてやることですが、安定度がやや低いのとノイズ面で不利なため、MOSFETとスイッチング用の高耐圧トランジスタを組み合わせたバランス型の安定化回路を採用しました。リプル・フィルターも兼ねており、計算上では、整流直後は1V前後あるリプルがB+出力段階では0.05mV位にまで減ります。

安定化の仕組みは ①100Vラインの変動に応じて整流直後(A点)電圧が上昇(下降) ②D点と、それより3V低いB点もA点と同じ割合で電圧が上昇(下降) ③するとR2の電流が増加(減少)するが、C点の電圧はZD電圧+0.6Vに固定されているのでR3の電流は変動せず、増加(減少)分はトランジスタのベース電流に ④ベース電流が増加(減少)するとコレクタ電流も増加(減少)してD点の電圧を下げ(上げ)、これに連動してB点電圧も下がる(上がる) これにより、A点で±2.5%ある電圧の変動がB点では5分の1の±0.5%程度(365V±1.7V)まで安定化されます。 2SK3767(VDSS 600V)と2SC3572(VCEO 400V,hFE 約42)を利用しましたが、2SC3572はとっくに製造中止ですから、参考にされる場合はわずかに生き残っているVCEO 400V以上のNPNトランジスタを見繕って下さい。 C点に入っている5k(B)半固定抵抗はB+出力の電圧微調整用ですが、ガリなどによるトラブル防止のため、アンプ全体の調整を済ました後で固定抵抗に置き換えた方が安心です。 |

|

B+電圧の安定化とともに欠かせないのが直熱出力管71Aの保護対策。傍熱管はヒーターでカソードが温められて熱電子を放出する(=プレート電流が流れる)までにたっぷり時間がかかり、5687の場合は電源ONから約10秒後にやっとプレート電流が流れ始め、設計値に落ち着くまでさらに10秒前後かかります。これに対して直熱管の71Aは電源ONからわずか2~3秒でヒートアップが完了します。

このまま直結アンプとして動作させると、設計値より高い状態(max365V)で10数秒は続く5687のプレート電圧が71Aのグリッドに印加されて71Aのバイアスが極端に浅くなり、プレート電流が過大になってプレートをカンカンに赤熱させます。1920年代末に発表され、直結アンプのはしりとなったロフチン・ホワイト・アンプでは、時間経過とともにプレートが赤くなったり元に戻ったりする様子から「七面鳥アンプ」とも称されたそうです。

「七面鳥」になるのを防ぐには、傍熱管と直熱管の動作開始のタイム・ラグをなくしてやれば良いわけで、5AR4などの傍熱整流管を使ってB+出力を遅らせる方法が一般的です。5AR4は整流出力電圧が出切るまでに25秒ほどかかるうえ、その間の電圧の上昇も比較的緩やかなので愛用してますが、電源トランスの巻き線を使い切っていて別途ヒータートランスが必要となるため今回は見送りました。

代わりに採用したのが、オンディレー仕様のタイマーリレーで71Aのフィラメント点火を遅らせる方法。アンプ電源をONすると同時にタイマーもONしますが、制御出力に繋いだフィラメント(DC5V)ラインは設定した時間後でないとONせず、ドライバ段のプレート電圧が設計値に安定するまで71Aにはプレート電流が流れないので安全です。

代わりに採用したのが、オンディレー仕様のタイマーリレーで71Aのフィラメント点火を遅らせる方法。アンプ電源をONすると同時にタイマーもONしますが、制御出力に繋いだフィラメント(DC5V)ラインは設定した時間後でないとONせず、ドライバ段のプレート電圧が設計値に安定するまで71Aにはプレート電流が流れないので安全です。

遅延時間は最低でも20秒、余裕をみれば30秒は必要です。

使用したのはオムロンの「ソリッドステート・タイマ H3Y」(27×20×52mm)。頭部にあるダイヤルを回して時間を任意に設定でき、一度設定すると時間を変更したい場合以外はほったらかしでいいです。電源の種類、制御時間、制御回路数によって製品が細分化されているので、電源はAC100Vタイプ(DCタイプにすると別途電源の工面が必要)、時間は最大30秒~60秒、回路は2回路のものが適当です。

お値段は店頭で4000円前後ですが、この手のものは需要が乏しいようで、ネットオークションでは未使用品でも1000円以下で入手可能です。

【シャーシとレイアウト】

なかなか出力トランスが決まらなかったせいでシャーシやレイアウトも難航してたのですが、最終的にタンゴのFW-20Sにしました。このトランスは高域が非常に素直で暴れがないものの、パワーを食わせると低域がいまいちなため、2A3・45互換直結シングルではお払い箱になっていたのですが、今回は最大出力がせいぜい1W程度なので再登板です。

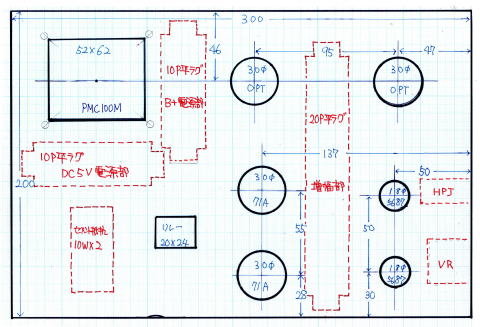

シャーシサイズですが、FW-20S×2、PMC100M、ST管×2、MT管×2、タイマーリレーを平面配置するにはミニワッターにしては大振りのものが、加えて47~100μ400Vの電解コンデンサを平ラグ板に立てるにはシャーシ高が最低50mmは必要です。使ったのは、ノグチの弁当箱「お助けシャーシSC-30206」(300×200×60mm、アルミ厚1.5mm)。別売の底板を合わせても3212円と財布も助けてくれます。

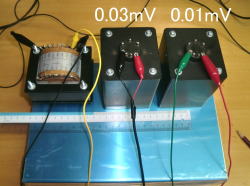

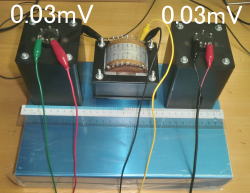

シャーシも決まり、お次はトランス類の位置決め。配置A、配置Bとも電源トランスと出力トランスの隙間はわずか15mmしかありませんが、各トランスの中軸線をきっちりそろえてやれば電源トランスから受ける出力トランスの磁気ノイズは0.03mVにまで押さえ込めました。

チャンネル間クロストークの点では配置Bが有利ですが、ラックが有効に使えるよう正面を間口の狭い「京町屋」型にしたかったので、CR類をまとめやすい配置Aを採用しました。

|

|

|

| 配置A | 配置B | 配置C |

主要パーツの平面配置図と穴開け塗装済みシャーシはこんな感じです。

|

|

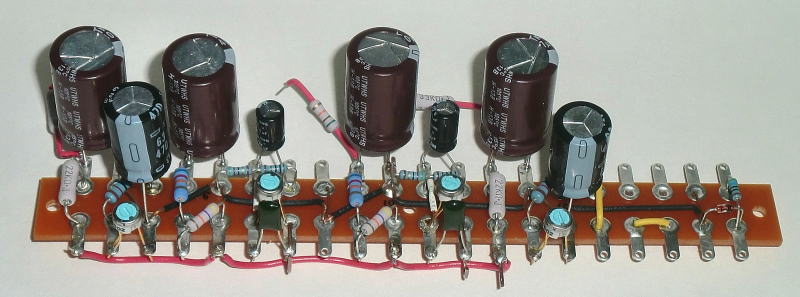

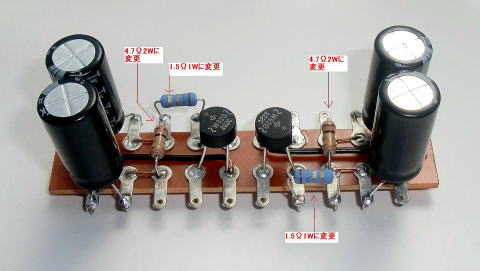

【平ラグのレイアウト】

CR類と半導体のほとんどは、引き回しができない3.3k発振防止抵抗や発熱量が多い71Aカソード抵抗などごく一部を除き、3つの平ラグ板に配置しました。手持ちパーツの都合で、回路図記載よりもW数の大きい抵抗を使っている部分もあります。

|

|

|

|

|

|

|

| ※アースラインで画像に見えない部分は裏面に。 |

それぞれが組み上がったところで、電源トランスとミノ虫コードで結び動作テスト。完成を急ぐあまりこれを怠ると、シャーシに組み込み結線してしまってからトラブルが生じたり定数変更を迫られたりした時、半田ごてがつかえてうまく入らず、泣く泣く全ての結線をニッパーでプチプチして取り外す羽目にも陥りかねません。

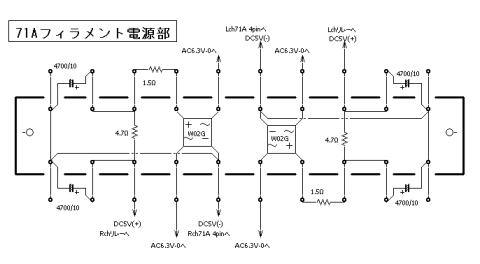

【71Aフィラメント電源】

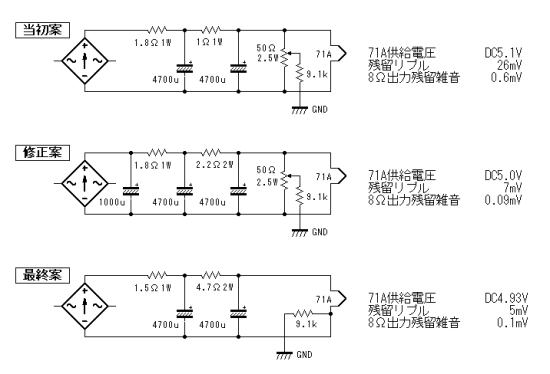

| 当初はフィラメント電源の残留リプルが30mV程度でも、ハムバランサーをかませれば大丈夫なんじゃないかと思っていました。しかし、バラック組みで音を出してみると、残留雑音が0.6mVを切りません。、スピーカーではそう気にならないものの、ヘッドフォンでは120Hzハム音が結構耳障りなレベルです。 そこで、整流出力直後のリプルを減らすため1000μ10Vを追加、これによって生じた電圧上昇を利用して2段目の平滑抵抗を2.2Ωに増やした修正案では残留雑音が0.09mVまで下がり、ヘッドフォン使用時でもまったく無音状態となりました。ただ、電源ON時の突入電流に対して無防備なのと、部品点数が増えるのが少々気になるところ。 ぺるけさんが171Aシングル・ミニワッターで採用されているシンプルなハムバランサー無し方式を試してみたところ、修正案とほぼ同じデータが得られました。わずか0.01mVの違いなら、場所をとりコストもかかり電力も消費する大きな2.5W型VRを入れる必要はまったくないので、この方式に変更しました。VRの取り付け穴はありがたく放熱孔に・・・ |

【訂正】 当初案のデータはどうも不自然で、原因として残留リプルもしくは8Ω出力雑音の計測ミス、ハム・バランサの調整ミスが考えられます。参考にしないで下さい。 |

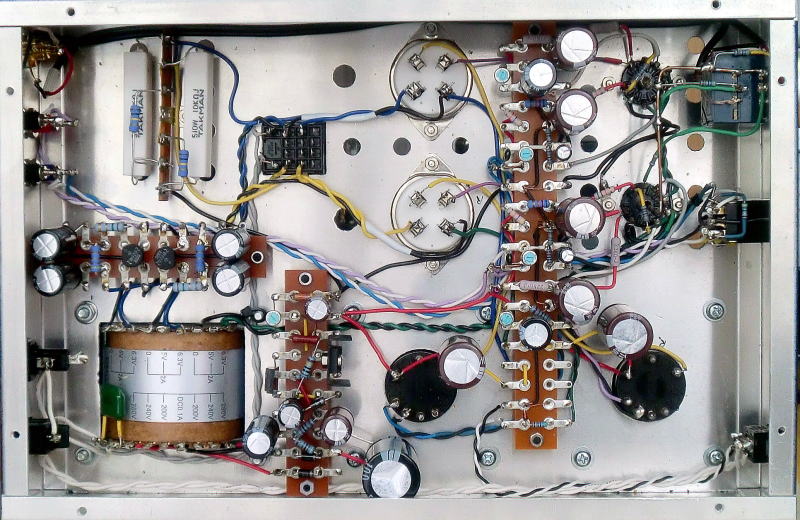

【ハラワタ】

各平ラグ板のチェックを済ませたらシャーシへの組み付けと配線。UXソケットとタイマーリレーソケットの間に当初案では2個のハムバランサー(50ΩVR)が入る予定でした。

入力端子のRCAジャックは絶縁タイプを使用、2連VRまではソース側のシールド線の延長という考え方で、VR側でシールド被覆をアースに落としています。

アース母線は5687ソケットのセンターピンを支柱に、VRから画像下側の5687まで1.2mm径銅線で張り、アースポイントは下側5687のソケット取り付けねじ部分。これに取り付くのは20P平ラグからのアース線と初段グリッド抵抗2本、入力シールド線金属被覆のみで、電源部、増幅・出力段、負帰還回路、出力トランス2次側のアースは信号ループのコンパクト化とハム対策のため、すべて20P平ラグ経由となってます。

71Aのカソード抵抗(9.1k)のアースは必ずB+平ラグ板の10μ400Vのマイナス側に戻します。このラインは40mAもの直流の帰り道なので、シャーシや別のアース回路に落とすと恐らくハムなどトラブルに見舞われます。

|

【調整】

配線チェックを済ませたらまず、すべての真空管を抜いた状態でB+出力電圧を調整します。電源ONから2~3秒で2SK3767のソース側ラインの電圧が安定しますので、2SC3572のベースに繋がっている5k(B)半固定抵抗を回してB+電圧を370~372Vに設定します。

次に、すべての真空管とタイマーリレーを差し込み、タイマーを20~30秒に、ドライバ段カソードの5k(B)半固定抵抗を左右とも中点付近にそれぞれ設定したあと、電源ON。リレーが作動して71Aがウオームアップしたら、B+出力電圧が362V前後に下がるので、2SC3572のベースに繋がっている5k(B)半固定抵抗でこれを362Vに微調整します。

このあと、ドライバ段カソードの5k(B)半固定抵抗を回して、71Aフィラメント(4ピン)とアース間のDC電圧を180~190Vに調整すればOKです。プレート電流は19.8mA~20.9mA、プレート損失は約3.5W。71Aの最大プレート損失と推定される3.6Wの間にほとんど余裕はありませんが、各段にかかるB+電圧がしっかり安定化されていますので、AC100Vラインの電圧変動で定格オーバーとなる心配はありません。

プレート損失が3.5Wを超えない状態で、歪み率と出力の兼ね合いを探って落ち着いた各部の実測電圧は下図のようになりました。

|

|

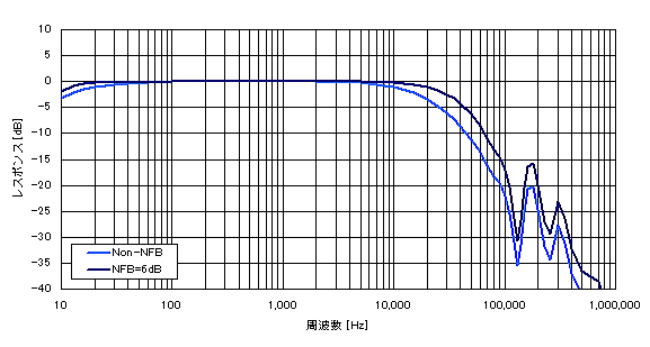

最後に、負帰還回路の1k(B)半固定抵抗で負帰還量を決めます。位相補正コンデンサは、6dBの負帰還なら1800pF程度、8dBなら3400pF程度がよさそうです。

【基本特性】

| 裸利得 | 12.6倍(22dB) | ※1kHz、0.125W時、8Ω負荷 |

| 負帰還量 | 8dB | 同 上 |

| 最終利得 | 5倍(14dB) | 同 上 |

| 最大出力 | 1.1W | ※1kHz、歪率5%、8Ω負荷 |

| 周波数特性 | 9.5Hz~125kHz/-3dB | ※0.125W時、8Ω負荷 |

| 歪み率 | 100Hz=0.16% | ※0.125W時、8Ω負荷 |

| 1kHz=0.105% | ||

| 10kHz=0.112% | ||

| ダンピングファクタ | 5.2 | ※ON-OFF法、1kHz0.125W時、8Ω負荷 |

| ch間クロストーク | -78dB/1kHz | ※0dB=1V |

| 残留雑音 | 0.085mV | ※聴感補正なし |

・裸利得 当初の想定より15%ほど増えたのは主に、ドライバ段利得が計算よりやや多かったのと、10%を見込んでいた出力トランスでの損失がFW-20Sを採用したことで4%程度に抑えられたためです。

・最大出力 期待通りなんとか1Wをクリアできました。0.7W弱の6DJ8全段差動PPで15インチSPをドライブするとソースによっては「もう一息」のところもあったのでうれしいです。

| ・周波数特性 出力トランスFW-20Sのいいところといまいちなところがはっきり出ています(グラフ上側)。 高域は気持ちよくきれいに伸びて、8dBの負帰還をかけても160kHzと300KHzあたりに小さなテラスが出来ているだけですが、大きな図体なのに低域側はわずか0.125Wでも「あっぷあっぷ」してます。 データシートを見ると、このトランスの10Hzにおける1次インピーダンスは1kHz時の5分の1、たったの1kΩに低下してますから、仕方がないといえば仕方がないのですが・・・ 参考までに、グラフ下はぺるけさんオリジナルの171A/71Aミニワッターのもので、出力トランスは東栄のT-1200。帯域の広さと高域の素直さはFW-20Sの「ぶっちぎり」ですが、低域は互角かT-1200の方が良さげな感じです。 |

|

|

|

| ※ ぺるけさん公開のグラフやデータはいずれも承諾を得て掲載しています。 |

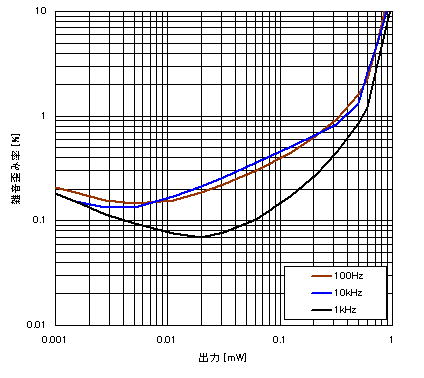

・歪み率特性 さすがは直熱3極管+大型出力トランスの組み合わせで、シングルミニワッターとしては期待以上の低歪みとなりました(グラフ左下)。それどころか、こと歪みに関してはシングルより圧倒的に有利なはずの6DJ8や6N6P全段差動PPミニワッターすら寄せ付けない低歪みぶりです。

グラフ右下はぺるけさんの171A/71Aミニワッターのデータですが、主に負帰還量やトランスの歪みの違いが差となって現れているようです。

|

|

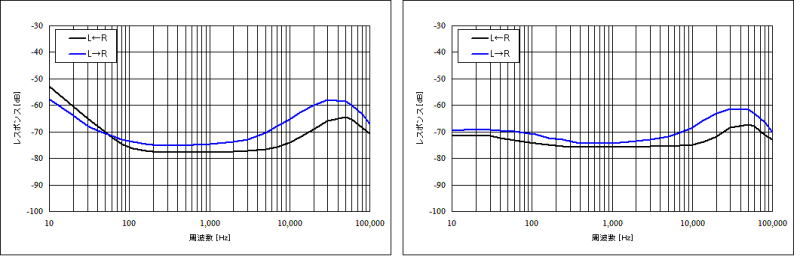

・チャンネル間クロストーク 10Hzでもなんとか-60dBを確保しましたが、ぺるけさんの改訂版171A/71Aミニワッター(下段右グラフ)に比べて低域での劣化が著しく、初版171A/71Aミニワッター(下段左)に似通ってます。

初段とドライバ段、そして左右と、B電源回路をちゃんと分離しているにしては不本意な低域クロストーク劣化の主な原因は、出力トランス間の磁束漏れの影響のようです。片チャンネルの電源を殺して測定してもそっくりなグラフになるのと、出力トランス間にありあわせの厚さ0.2mm鉄板を挿入すると2dB程度改善されるのが根拠です。

今更、シャーシを作り直す気力は到底ありませんので、ホームセンターで適当なサイズの鉄板を調達して目をつぶることにします。

|

|

・残留雑音 底蓋を付けて測定すると、当初より0.015mV下がって0.085mV。この位ノイズレベルが低いと底蓋の効果も結構あるもんです。もっとも、米国AESから入手した71A3本のうち、1本だけがこの数値であとは0.1mVと0.12mVでした。

【その他】

20P平ラグ板の部品配置をやり直したのは、当初版では一部で平ラグ板上のアース回路に信号電流が乗っていたためで、改訂版ではアース回路には家路につく直流が通るだけになっています。もっとも、ノイズが減るとかクロストークが良くなるとかいったことはなく、データ的には変えても変えなくても残念ながら一緒でした。

このページ末に(以下工事中)の記載がある時点での回路図やデータ、文中表現にはその後変更した部分があります。もし参考にされる場合は、(2013.06.07)以降のものを使って下さい。

蛇足ではありますが、増幅部の電圧、歪み率や残留雑音の多寡などについては真空管の個体差が大きく影響しますので、公開したデータはもし参考にされた場合に必ずこうなるというものではありません。

【音について】

あざとさや外連味のないナチュラルな気持ちいい音だと思います。特に中域のキレは抜群で、端正で力強い音色に驚かされました。どうお願いしても薄いベールを外していただけない”貴婦人”45へのストレスが一気に解消されます。ぺるけさんの謎かけ「45とは別のスイートスポット」とはこのことかと・・・ ただ欲をいえば、高域については、音自体はよく伸びているものの、45に比べれば少々しなやかさに欠けるところがソプラノのアリアやバイオリン・ソナタなどでの臨場感をやや薄めていて本当に惜しいです。

最後になりましたが、「直熱管171A/71Aミニワッター」を公開され、つまみ食いの部品頒布とデータ借用に快く応じていただいたぺるけさんに深く感謝します。 (2013.06.07)