|

◆トップページへ戻る |

|

|

| ↑ LMV-181B ↑ LMV-189AR |

アンプを自作するうえで、テスターの次に欠かせない測定器がACミリボルト・メーター(ミリバル、電子電圧計)。一台あれば入出力信号電圧、周波数特性、残留雑音、ダンピングファクタなどがテスターとは比べものにならない高精度でチェックできます。

しかし、残念ながら出荷時の精度がいつまでも保たれる訳ではありません。人間も機械も一緒で、年月を経るにつれてピントのずれたことを言いがちですので、様子を見ながらずれを校正してあげる必要があります。

上のLMV-181B は1987年製、LMV-189ARは少し新しいとはいっても1995年製のいずれも生産終了品で、メーカー校正がまだ可能だとしてもかなりの費用がかかります(1回につき10万円前後もするオーディオ・アナライザみたいなことはないでしょうけど・・・)から、手許不如意な当方としてはここはひとつ自力更正でやらざるを得ません。

LEADER・LMV-181A(B)の英文マニュアルには幸い、校正手順が載ってます。手順自体はそう難しくないのです が、最大のネックは、私たちはメーカーのように極めて精度の高い校正専用の発振器を持っていないことです。校正の原理は、1Vならそれが0.995Vでも1.005Vでもなく正確に1Vに近いことがはっきしている電圧を入力して校正される側の機器の出力(メーター)が1Vを指すように調整することですから、入力電圧の絶対値がわかっていないことにはお手上げです。

が、最大のネックは、私たちはメーカーのように極めて精度の高い校正専用の発振器を持っていないことです。校正の原理は、1Vならそれが0.995Vでも1.005Vでもなく正確に1Vに近いことがはっきしている電圧を入力して校正される側の機器の出力(メーター)が1Vを指すように調整することですから、入力電圧の絶対値がわかっていないことにはお手上げです。

厳密に考えたら「自力校正」は不可能なので、手持ちの出力レベル表示機能付き発振器のうち、出力表示の確度が公称±2%以内となっているオーディオ・アナライザの発振器部分を校正信号として使いました。これだと、1V表示でも真の電圧は0.98V〜1.02Vの範囲のどこかということですが、ACミリボルト・メーターとして実用上必要なのは完全な絶対値よりも、周波数を変化させたりレンジを切り替えたりした際に表示値が大きく変動しないことの方が重要ですから、この程度の精度ならよしとします。

【LMV-181A(B)】

181Aと181Bは測定範囲が少し違う(A=100μV〜300V、B=150μV〜500V)だけで中身は一緒です。

① まず上部カバーの上面1カ所、側面2カ所にある止めネジを全部外して上カバーを取り除きます。

② プリント基盤が裏返しについてますので、底部カバーに1カ所ある止めネジを外して底部カバーも取り除きます。

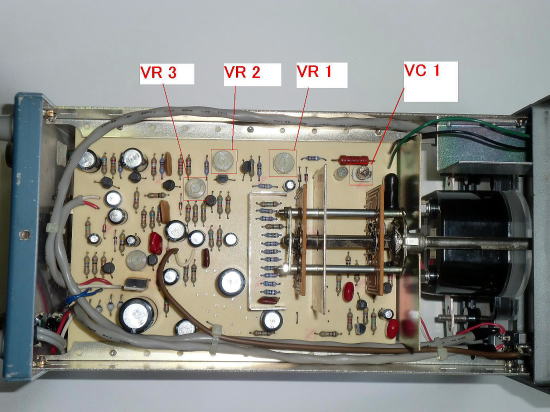

③ 本体をひっくり返して底から見たのが下画像。向かって右側が正面メーター部分です。

| ④ ミリボルト・メーターの電源を入れ、レンジを15mV(Aタイプは10mV)にします。 ⑤ 500Hz 15mV(Aタイプは10mV)の発振器出力を正面のINPUT端子に入力します。 ⑥ VR2を回してメーター針がフルスケールになったところで止めます。 ⑦ レンジを15V(Aタイプは10V)に切り替え、発振器出力を500Hz 15V(Aタイプは10V)にして、メーター針がフルスケールになるようVR1を回します。 ※当方の発振器出力は最大6Vなので、15Vレンジでメーター針が6Vになるようにしたあと、5Vレンジで5Vを入力してフルスケールになるよう調整しました。 ⑧ レンジを1.5V(Aタイプは1V)にし、500Hzを入力してフルスケールになった時点で発振器出力を固定、発振周波数を50kHzに切り替えてメーター針がフルスケールになるようVC1を回します。 |

|

※VC1の調整は、金属ドライバーだとメーター針の動きが大きくずれてややこしいので、竹の割り箸などの先端を削ってマイナスドライバーに仕立てるのがいいです。

⑨ 最後は外部出力レベルの調整です。レンジを1.5V(Aタイプは1V)にし、1kHzの信号を入力してフルスケールにしたあと、正面パネルにある外部出力端子の電圧が1VになるようVR3を回します。

【LMV-189AR】

最小レンジが0.3mVフルスケールの2ch高感度タイプです。部品点数が大幅に増えており、マニュアルには回路図も校正手順も一切掲載されていませんが、基本的な回路構成はLMV-181と同じみたいです。

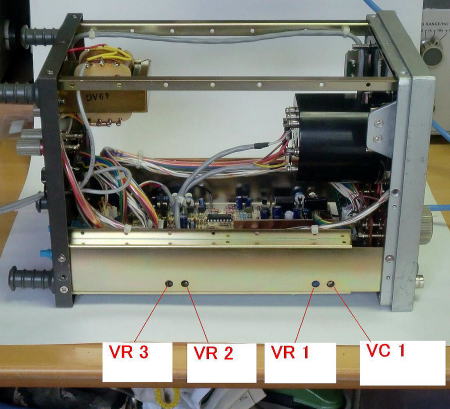

① まず上部カバーの上面2カ所、側面4カ所にある止めネジを全部外して上カバーを取り除きます。

② 両側面下部にそれぞれ4カ所の丸い穴があり、ここが調整用ドライバーの差し込み口です。左下画像はch1の調整穴で、向こう側の同じ位置にch2の調整穴があります。

|

|

|

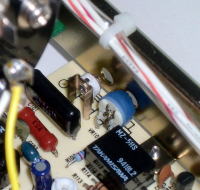

| ↑ 白いのがVC1 青いのがVR1 |

↑ 左の青がVR2 右の青がVR3 |

③ ミリボルト・メーターの電源を入れ、レンジを10mVにします。

④ 500Hz 10mVの発振器出力を正面のINPUT端子に入力します。

⑤ VR2を回してメーター針がフルスケールになったところで止めます。

⑥ レンジを10Vに切り替え、発振器出力を500Hz 10Vにして、メーター針がフルスケールになるようVR1を回します。

※当方の発振器出力は最大6Vなので、10Vレンジでメーター針が6Vになるようにしたあと、3Vレンジで3Vを入力してフルスケールになるよう調整しました。

⑦ レンジを1Vにし、500Hzを入力してフルスケールになった時点で発振器出力を固定、発振周波数を50kHzに切り替えてメーター針がフルスケールになるようVC1を回します。

⑧ 最後は外部出力レベルの調整です。レンジを1Vにし、1kHzの信号を入力してフルスケールにしたあと、背面パネルにある外部出力端子の電圧が1VになるようVR3を回します。

⑨ もう一方のチャンネルも同じ手順で作業します。

【その他】

この2機種以外はさわったことがないのでなんとも言えませんが、多分、リーダー電子製なら同じ手順で校正できるような気もします。

昔はテレビやステレオを始めとする大抵の電気製品の取扱説明書に回路図が付いてました。LMV-181も回路図はもちろん、校正方法だってしっかり載せてくれてます。「ただ測ってるだけじゃ面白くないでしょ。中を覗いて調整でもしてみたら・・・」って感じで、いじりたがりのアマチュアに対する作る側の好意みたいなものが感じられます(ホントかな?)。それが、数年後のLMV-189では校正方法はおろか回路図すらなく、「いじりたがりお断り」の冷淡さが伝わってきます(これってひがみ?)。勝手に校正されたら商売あがったり、ということなんでしょうかネ・・・

念のためですが、感電等に注意し、作業はあくまで自己責任でやって下さい。 (2014.06.26)

◆トップページに戻る