| ◆トップページに戻る |

|

|

|

| ヘッドホンには大雑把に言ってダイナミック型とコンデンサ型という、音を出すための仕組みが全く違う二つの流れがあります。両者の音の違いはともかくとして、圧倒的に数が多いのはSONY、SENNHESER、AKGといったお馴染みのダイナミック型で、STAXを中心としたコンデンサ型は根強いファンに支えられてはいるものの、商業的には超マイナーな存在なので、そんなものがあること自体をご存知ない方も結構多いみたいですね。 近年、ダイナミック型ヘッドホンの音質向上には目を見張るものがありますが、それでもまだまだ多くの点でコンデンサ型ヘッドホンの域には達していないな、というのが私の印象(もちろん主観)です。では、音質のより優れた方がなぜ絶対少数派なのかというと、やっぱりお値段の問題でしょう。 STAXがイヤースピーカーと呼んでいるコンデンサ型ヘッドホンだけなら4万円(希望小売価格)からありますが、その構造上、普通のアンプで鳴らすことはできず、専用の高電圧出力アンプが必要です。従って、STAXの入門機セットですら67500円也(同)となってしまい、ダイナミック型ヘッドホンなら2万円弱でそこそこの音を出すものがゴロゴロしてますから、こりゃあ「むべなるかな」でしょうね。 でも、お財布への負担を最小限に抑えながら、手持ちのアンプなどで手軽にコンデンサ型ヘッドホンの音色を楽しむ方法が三つあります。①STAXが昔に販売していたトランス昇圧式のアダプタを入手して部分改造する②手持ちの真空管パワーアンプをイヤースピーカー対応に改造する③一から設計して自作する。とりあえず、①からボチボチとやってみました。 (注) 本ページは旧ページ「STAX SRD-7をプロバイアス仕様に改造」を全面改訂したものです。 |

|

【なぜ普通のアンプではダメなのか】

【STAXのアダプタについて】 |

| 最大入力 | 連続8W | ※1kHzで |  |

| 周波数帯域 | 10Hz~30kHz | ※±1.2dB | |

| 歪み率 | 0.05%以下 | ※50Hz/1W | |

| 0.02%以下 | ※1kHz/1W | ||

| 0.05%以下 | ※10kHz/1W | ||

| 電源 | AC100-240V | ※50/60Hz | |

| 消費電力 | 0.1W | ||

| サイズ | W73×H120×D215mm |

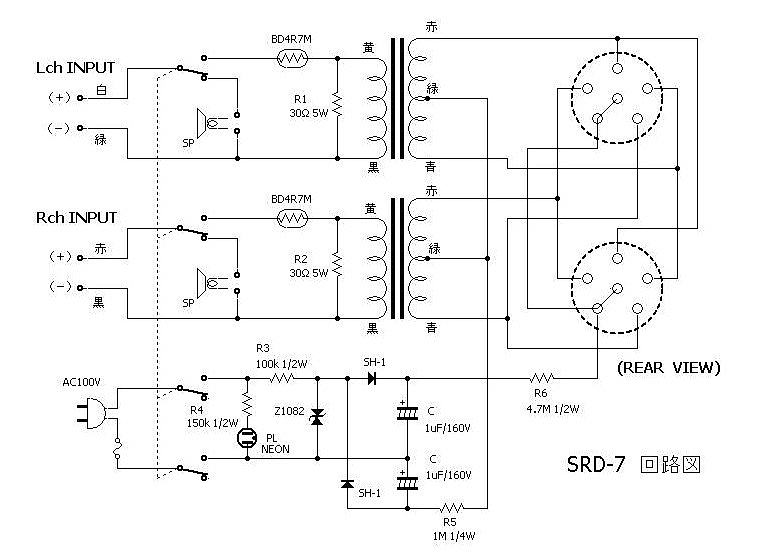

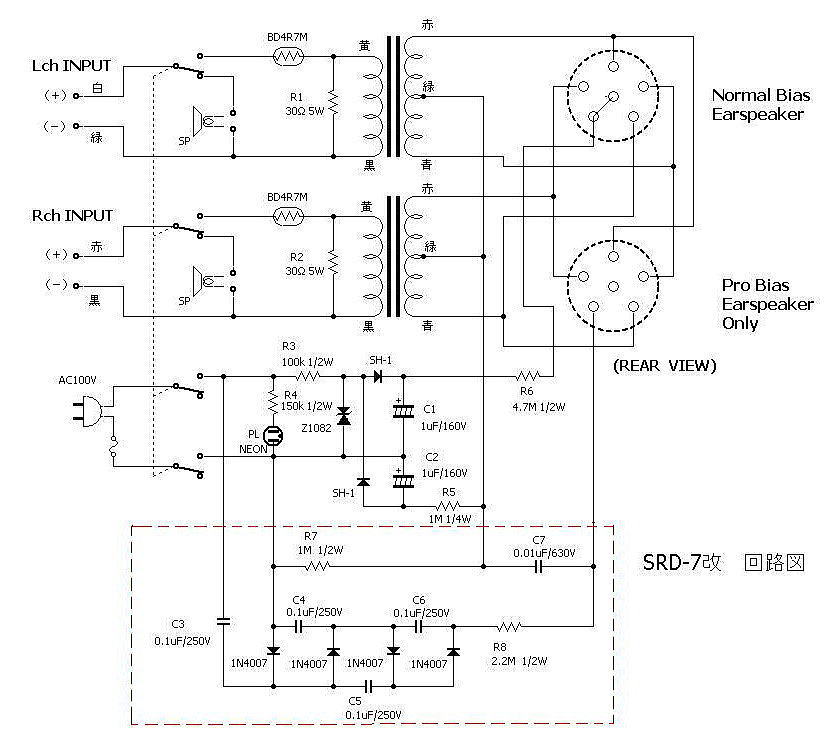

| 【SRD-7の回路図】 ネット検索でいくつか不鮮明な回路図が見つかりますが、製造時期の違いによるものなのか、微妙に異なる部分があります。なので、現物から回路図を起こしてみました。 |

|

|

|

|

|

| SR-1など初期のイヤースピーカーの振動膜へは、DC160V位までしか印加できなかったようです。AC100Vを整流して得るには中途半端な電圧ですが、ここでは双方向ツェナーダイオード(Z1082)と倍電圧整流回路で巧妙にひねり出してます。 まずZ1082でAC100V正弦波の上下アタマ部分をちょん切り、ピーク値が80V位の交流に仕立てます(右画像)。これを整流ダイオード(SH-1)と電解コンデンサから成る倍電圧整流回路に入れて、ピーク値の2倍の約160Vを発生させるという仕組みです。 |

|

| 【どう改造するか】 SRD-7アダプタの中身がわかったので、そこからどうやったらDC約580Vのプロバイアス電圧が得られるか、を検討します。 最も簡単で確実なのは、1次側100V:2次側200Vの小型電源トランスを入れて倍電圧整流で約565Vを得る方法ですが、残念ながらSRD-7のケースにはそのスペースがなく、コストもかさむのでボツ。 電源はトランスレスの100Vしかないし悩んでいたところ、ふと思い出しました。「確か、コックなんたらちゅう、いくらでも電圧を増やせるけったいな回路があったような・・・」。 ネット検索すると、ありました。コッククロフト・ウォルトン回路。2個ずつの整流器とコンデンサをワンセットとし、セットを積み重ねれば重ねるほど、どんどん高電圧が得られるそうな。なんでも、スタンガンはこの応用とかで、これだと8P平ラグに収まるし、コストも僅か。作るのは初めてですが、やってみましょう。 |

|

|

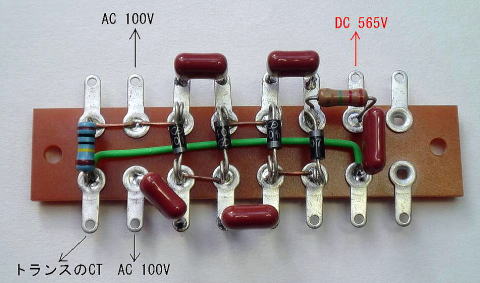

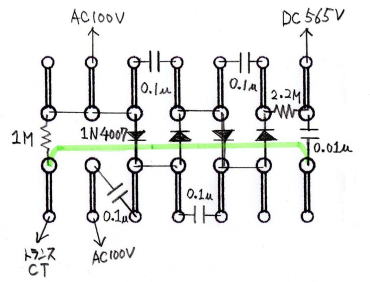

ミシン囲い部分が増設するコッククロフト・ウォルトン回路と、プロバイアスに伴う付帯回路。並列接続されていた160Vバイアス(ノーマルバイアス)コネクタの片方をプロバイアス専用として利用します。 コッククロフト・ウォルトン回路は2セット分の整流ダイオード1N4007(4個)と0.1uF/250Vフィルムコンデンサ(4個)で構成され、理論上はAC100Vのピーク値(141.4V)の4倍のDC565VがR8(2.2MΩ)に出力されます。負荷があると電圧が急激に下がるらしく、電流は取り出せないと考えた方が良いようですが、イヤースピーカーは100pF強のコンデンサ負荷なので、想定電圧がほぼ得られるはずです。 SRD-7アダプタの元々の回路は、R6(4.7M)を介して両方のコネクタに供給されている160Vバイアスを片方のみにする以外は、変更の必要はありません。 |

|

|

【製作の栞】 |

|

|

完成したらAC100Vを印加、デジタルテスターやデジタル・マルチメーター(DMM)をDCレンジにセット、テスト棒の赤を上画像の「DC565V」に、テスト棒の黒を「トランスのCT」に当てて、予定したDC電圧が出るかどうか確認しておきます。 普通のデジタルテスターやDMMではDC200V~500V位しか表示されませんが、それで正常です。デジタルテスターやDMMのDC高圧レンジの内部抵抗は数MΩからせいぜい10MΩなので、直接測定するとこの回路が定格電圧を維持できる以上の電流(といってもせいぜい数十μA程度ですが・・・)が流れ、電圧が大きく下がってしまうためです。 この回路では、負荷が40MΩ以上であればほぼ正確な電圧を測定できます。内部抵抗がマニュアルに記載されているデジタルテスターやDMMなら、40MΩに足りない分(たとえば内部抵抗10MΩのDMMの場合は30MΩ)の抵抗を用意、「DC565V」―30MΩ―テスト棒の赤―DMM―テスト棒の黒―「トランスのCT」と繋ぎ、DMMの表示電圧を分圧計算式に従って4倍すれば本来の電圧が求められます。 ※ 私のDMM(内部抵抗10MΩ)では直接計測498V、30MΩ(誤差±1%)を介した計測140V、計算値は140×4=560Vと妥当な値が得られました。 |

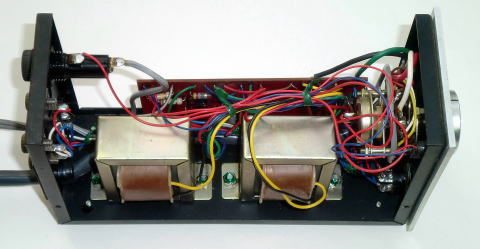

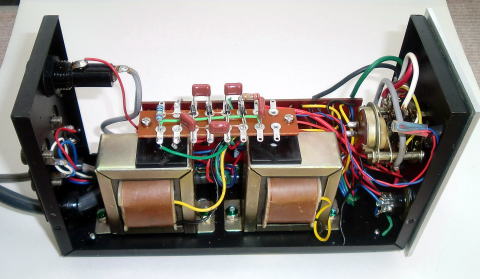

| ② 電圧に異常がなければ、タカチの貼付ボスなどを使って2個の昇圧トランスの上に平ラグを取り付けます。 |  |

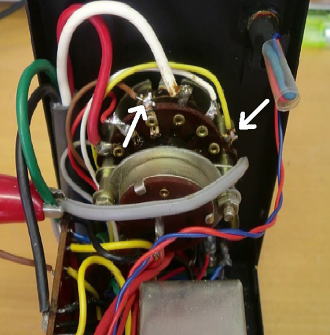

| ③ 2個あるイヤースピーカーのコネクタのうち、正面パネル裏側から見て右側を以下の手順でプロバイアス専用とします。 左側コネクタから来ている緑の被覆線(右画像の白矢印)が、右側コネクタ中央とその外側にある計2本のピンにハンダ付けされているので、これを外します。 外した緑の被覆線は160Vバイアスラインなので、むき出しになった先端の撚り線部がケースなどに触れてショートしないように絶縁チューブをしっかりかぶせておきます。 緑の被覆線を外した2本のピンのうち、外側のピンに600V耐圧の被覆線を半田付けし、平ラグの「DC565V」端子と繋ぎます。 ※ 左側コネクタをプロバイアス専用にしても一向にかまわないのですが、そっちは半田ごてが入りにくいので作業が大変です。 |

|

|

④ 平ラグへのAC100Vラインなどを既存の基板部から引き込みます。 基板の右端青○から、被覆線(赤)で左画像平ラグの手前列右から二つ目端子(AC100V)に接続。 基板右から二つ目の青○から、被覆線(灰)で平ラグ奥列「トランスのCT」の隣の端子(AC100V)に接続。 基板上部青○から、被覆線(緑)で「トランスのCT」端子に接続。 ※ 平ラグの手前列左から二つ目端子の太い赤コードが、プロバイアス・コネクタに繋がるDC565Vライン。 これにて改造工事は無事終了です。 |

【実測データ】

・最大出力 = 240V以上(推定300V程度か)

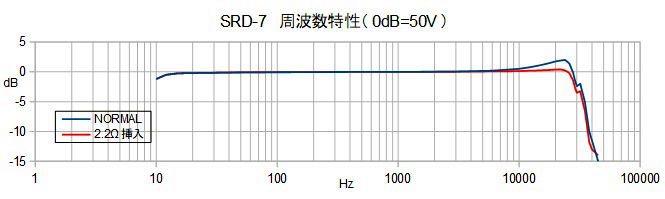

・周波数特性 = グラフ参照

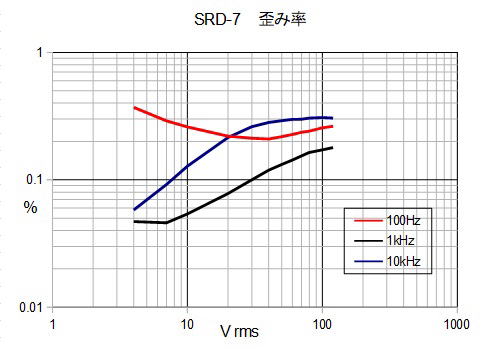

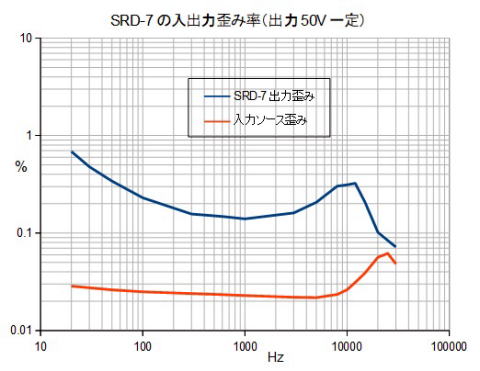

・歪み率 = グラフ参照

・残留雑音 = 0.64mV(入力ショート、帯域80kHz)

※測定条件 = 低歪率発振器⇒パワーアンプ8Ω出力⇒SRD-7。 SRD-7の出力負荷にイヤースピーカー相当の100pFマイカコンデンサ。

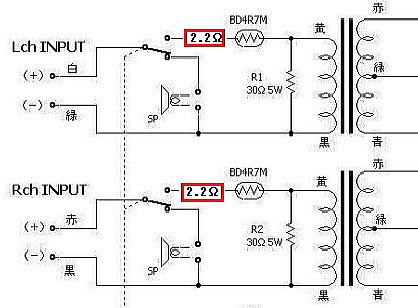

| ・周波数特性=グラフの青線(NORMAL)はSRD-7をオリジナル使用した時のもので、高域が6kHz辺りから徐々に膨らみ、24kHzでピーク(+2dB)に達した後は一気に落ち込みます。音に癖の出るパターンなので、できるだけフラットになるよう修正した方が良さそうです。 あれこれやってみましたが、入力ラインのサーミスタ(BD4R7M)の前に直列で2.2Ω(2W)位を挿入するのが一番手っ取り早いです(グラフの赤線)。 |

|

| ・歪み率=下グラフの左側が周波数を固定して出力変化との関係を表したもの、右側は出力を固定して周波数変化との関係を表したものです。 両者を突き合わせると1kHzを中心にした100Hzから数kHz辺りが最も良好で、中高域とは違って低域は出力レベルが低いほど歪みが増えていました。右グラフの青線と橙線の差分がSRD-7で生じている歪み分です。 周波数特性、歪み率とも、STAXの取扱説明書データに比べてイマイチの結果ですが、取説データの詳しい測定条件が分からないので数字だけではなんともの世界です。 |

|

|

|

| 【雑感など】 以下は新設したプロバイアス・コネクタにプロバイアス用イヤースピーカーを繋ぎ、常用機にしている直熱3極管差動PPパワーアンプ(4・5W+4・5W)を入力源にして聴いてみた所感です。 従来のノーマルバイアス+プロバイアス用イヤースピーカー組み合わせとの顕著な違いは、音量と音のキレ。ノーマルバイアスでは、普段聴きの音量を得るにはパワーアンプのボリュームを15~16時まで上げる必要があったのですが、プロバイアスだと12時前で十分です。感覚的には3~4倍大きく聞こえるような。 ノーマルバイアス接続に比べ、音のキレが非常に良くなって、春霞の風景を見ているようなもどかしさが一切無くなります。STAXの注意書きに「(プロバイアス・イヤースピーカーを)ノーマルバイアス用コネクタに挿入した場合、音量が小さくなり、音がソフトになります」とあるとおりでした。 |

| STAX専用ドライバーユニットとの比較でいうと、入門機とされるSRM-252Sが相手なら音質、低・中・高域のバランス、空間表現、見通しの良さなど多分すべての面で上回ると思います。 STAXが標準機と位置づけていたSRM-313とはかなり競り合うものの、高域のみずみずしさと分解能、低域の音量、音の自然な広がりなどはSRD-7が一歩抜きん出ており、「ドイツレクイエム」のような合唱曲だと当方の駄耳にもその差がよくわかります。音のシャープさではSRM-313がやや上手のよう。 とは言え、SRM-007tAなどのハイエンド機種と渡り合うには、さすがにちと荷が重いと思います。 |

※誤挿入防止用にラベルを貼っておこう |

|

【追補】

(2018.03.13追加) |