| ◆トップページに戻る |

|

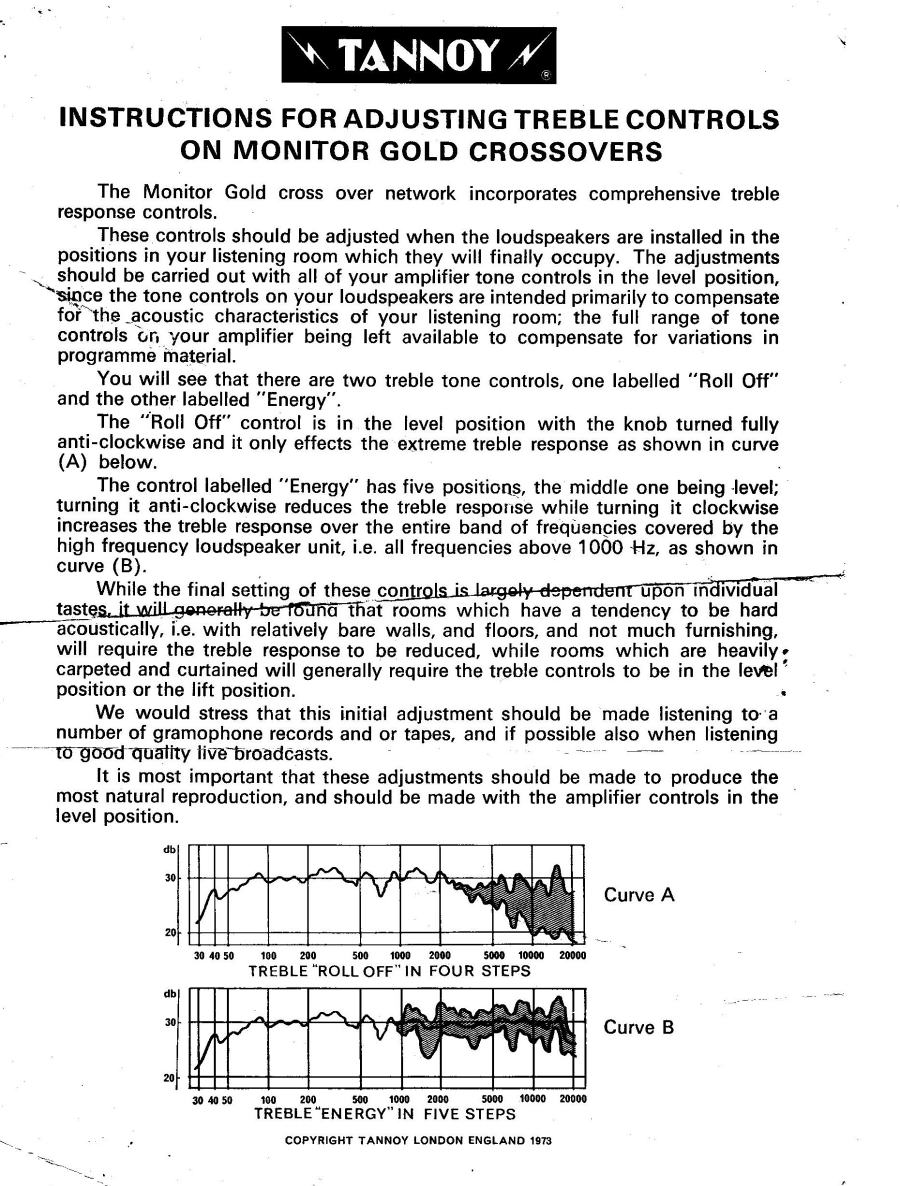

諸般の事情で10年以上冬眠してたTANNOY Monitor GOLD ⅢLZに音入れしてみたところ、妙に中域のつながりが悪いうえ、音色も本来のⅢLZとはほど遠くて、しょうもないカサカサ・スカスカした感じでした。きょうびのスピーカーと違って、コーン紙の外周に襞をつけフレームに固定しただけのフィックスドエッジなので、エッジの劣化というよりもネットワーク回路のトラブルだろうと思い、バラしてみました。

案の定、2WAYネットワークの無(両)極性コンデンサの容量が経年劣化で左右ともメチャクチャになっており、全部新品に交換して往年の艶やかな音色が無事蘇りました。無極性とはいっても所詮は生ものの電解コンデンサ。製造から40年もたてば劣化しない方がおかしい訳で、定期的に交換するかフィルムコンデンサに置き換える必要性を痛感した次第でした。

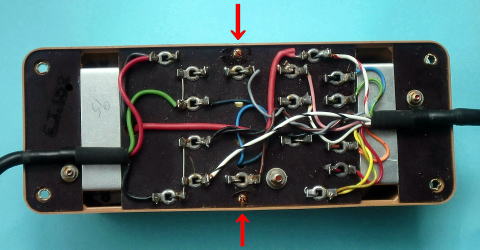

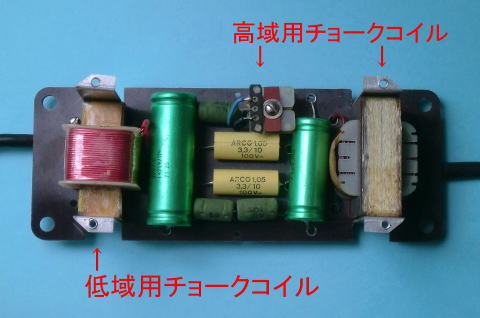

| 【蓋が開かん…】 ネットワークは右画像のプラスチック容器に収まってます(上が上面、下は底面)。上面にある4本のマイナスネジを外せばパカッと開くとばかり思ってたのですが、「ありゃ、びくともせん」。 設計にあたって、修理のための利便性はまったく考慮されなかったようで、上下ふたつで構成される容器は四隅でがっちりハトメ止めされてます。 ハトメの先端は結構深い穴の底で固定されており、おまけに花びら状の菊割ではなくて切れ目がまったくない止め方なので、ハトメの再利用を前提にしてうまく外すのは結構難儀します。 広がったハトメ先端を細身のラジオペンチとマイナスドライバーでこじて少しずつ穴の内側へ押し戻し、ハトメが少し緩んで動くようになったところで、丸棒ヤスリを裏側からハトメに差し込み、エイヤッで上面へ押し出してなんとか外しました。 |

|

| ※ ハトメをこじる際、力を加えやすいよう底蓋の穴の縁をドライバーの「てこ」の支点として使いたいところですが、ケースが割れたり欠けたりする恐れがあるので止めた方が賢明です。 ハトメを外すと底蓋がとれます。ネットワーク基盤は上蓋にくっついてますので(右画像)、矢印のマイナスねじ2本と、上蓋上面のマイナスねじ4本を外すと、上蓋から基盤を取り出せます。 |

|

| ネットワーク基盤をひっくり返すとこうなってます(右画像)。 上蓋にある4本の思わせぶりなマイナスねじは、チョークコイルがぐらつかないよう固定するだけのものなので、これを外していくら引っ張ったところで蓋が開かなかったはずですわ。 |

|

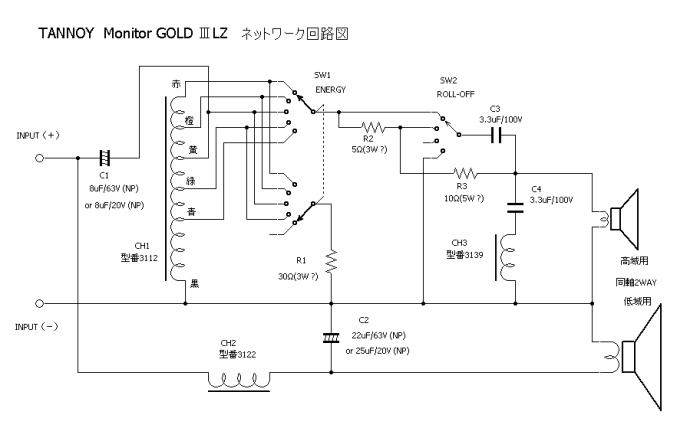

【回路図など】

ネットワーク本体が姿を現したところで、配線を追って回路図づくり。部品点数が少ないので、蓋開け作業より楽チンでした。

| ・チョークコイル | 低域用1個、高域用2個の計3個が使われており、いずれも型番らしきボールペン手書きの数字が貼られてますが、インダクタンスがいくらなのかは無記載。実測してみると、CH1=MAX(赤~黒間)4.35mH、CH2=1.41mH、CH3=0.52mH(いずれもテスト周波数1kHz)となっていて、もう1セットとの差も数%程度でした。 |

| ・コンデンサ | C1とC2は無極性電解コンデンサ、C3とC4はフィルムコンデンサ。左右セットでC2の容量表記が一方は22uF、もう一方は25uFと異なってます。後述のように、修理の可能性はゼロなので、仕様変更の境目に当たったのかもしれません。 |

| ・抵抗 | いずれも抵抗値と誤差表記(5%と10%)はあるものの、W数の記載はなし。図体からして3~5Wと思われます。 |

|

このスピーカー、1973年に欧州へ観光パック旅行に行くという知人を拝み倒し、ロンドンのタンノイ本社で買ってもらったものです(もちろん新品を)。知人からは「あんたのせいであちこち見損ねた」とさんざんグチられましたが、国内価格の半額以下で入手できるというビンボー人にとってまたとない機会でした。 それ以来、何も手を入れずに今日に至っているので、容量表記の異なるコンデンサが使われているのは当初からということになります。ネットワークにシリアルナンバーはありませんが、スピーカーのフレームに刻印されているシリアルナンバーは左右で数十番しか違っておらず、製造時期が大きく異なっているとも思えません。22uFと25uF、どっちが古い仕様なのか当方にはわかりませんが、仕様変更された前後のものがたまたま混ざっていたと考えるのが妥当なようです。 |

【コンデンサのチェック】

| 基盤からコンデンサを取り外して容量などをチェック。 使用した機器類(LCRメーター = YHP4262A 、DMM = ADVANTEST TR6845)はどちらもセルフテストをクリアしてますが、メーカー校正をしていない古い機種なので、数値の正確さは保証できません。ただ、他の簡易CメーターやDMMでも近い数値が出ますので、「中(あた)らずと雖も遠からず」だとは思います。 結果は下表のとおり。劣化の程度差こそあれ、どれもこれも、クロスオーバー周波数(このスピーカーの場合1.2kHz)維持のためかなりシビアな容量誤差が要求されるネットワークのローパス、ハイパスフィルタ用として使いものにならないのは一目瞭然でした。 |

|

| 本体表記容量 | 実測容量(1kHz) | 損失係数(1kHz) | DCR(直流抵抗値) | 実測容量/表記容量 | |

|

22uF/63V | 54.6uF | 0.074 | 9.66MΩ | +248% |

|

8uF/63V | 86.1uF | 0.185 | 22.53kΩ | +1076% |

|

25uF/20V | 34.1uF | 0.083 | 13.3MΩ | +136% |

|

8uF/20V | 14.2uF | 0.072 | 16.9MΩ | +177% |

これら4点とも容量の許容差表示はなし。現行品で表示のないものは許容差±20%と思っていたほうがいいようですが、40年以上昔はどうだったんでしょうか? 仮に±20%ものだったとしても、全部が+側に大きくオーバーしてました。「劣化に伴い容量抜けが起きやすい」程度の認識しかなかったもので、ググってみましたが容量増加についてのデータはほとんど見つからず、???。

なお、3.3uFのフィルムコンデンサ4個は全て3.21~3.39uFの間に収まり、容量的には問題ありませんでした。

| 【出来上がり】 C1(8uF)はぴったりの容量のものがないので、4.7uFと3.3uFの並列。 いささか悩んだのがC2(22uF or 25uF)の扱い。チャンネル間の整合性を考えると、容量をどっちかに1本化するべしですが、オリジナルに敬意を表して(というか手持ちの同種コンデンサが足りなくて・・・)元の容量に合わせました。 25uFは容量が少なめの22uFと3.3uF(フィルム)並列でしのいでます。 ※フィルムコンデンサも交換しましたが、画像はまだオリジナルの3.3uFフィルムのままです。 |

|

【おまけ】

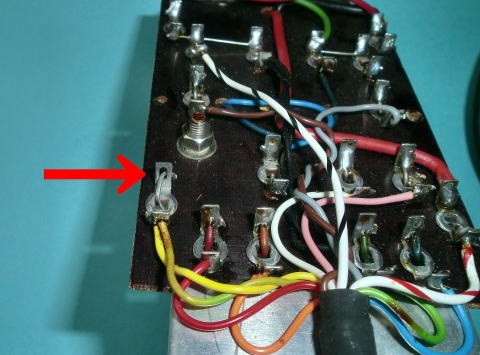

| 右画像の矢印は、8uFを抜けた信号がCH1の黄色コードに繋がる高域側ネットワークの要部分です。 な、なんと!! イングランドのオバちゃんかおねえさん・・・でなきゃ、パブで管を巻いてる兄ちゃん、おっさんの仕業かも知れんけど、オーイ、半田付け忘れてるぞ!! 購入当初から年に数回、「チリチリ」音が出てたものの、すぐ消えるので放ってました。軽くからげてあるので普段は導通が確保されていても、何かの拍子に接触不良状態を引き起こしていたようです。 (2015.05.16) |

|

【追補】

脱稿後、2種類の無極性電解コンデンサ(22uFと25uF)の使用状況や、その実測値がどうなっているのかについてネット検索してみました。残念ながらデータはほとんど得られませんでしたが、当方のもの以外にも22uFと25uFの混在が確認できたほか、ⅢLZ発売当初は25uFだったものが途中で22uFに仕様変更されたらしいことがわかりました。

25uF/20Vが使われていたのが7台、22uF/63Vが使われていたのが当方のものを含め2台確認できました。では、製造時期の前後関係はどうなのかというと、参考になるのが「閑人氏のホームページ」内の「我が愛しのⅢLZ」記事で紹介されているネットワーク回路図。

この回路図はⅢLZが発売された1967年にTANNOY社から公開されたもので、そこには25uFと明記されています。 当方が片方22uF、もう一方25uFの製品を新品で同時入手したのが1973年5月ごろなので、その時点では22uFに変更されていた訳です。従って、25uFが使われていたのは1967年から遅くとも1973年春ごろまでと考えるのが自然です。なお、この回路図には抵抗類は全て4W巻き線型とあります。

当方が片方22uF、もう一方25uFの製品を新品で同時入手したのが1973年5月ごろなので、その時点では22uFに変更されていた訳です。従って、25uFが使われていたのは1967年から遅くとも1973年春ごろまでと考えるのが自然です。なお、この回路図には抵抗類は全て4W巻き線型とあります。

ⅢLZネットワークに使われているコンデンサの実測値については、ボケハジメ氏がブログ「おーでぃお、ときどき妄想」で片方分だけですがデータを公開されています。

それによると、25uF/20Vの実測値は35.89uF、8uF/20Vの場合は13.6uFとなっていて、当方の実測値(34.1uF、14.2uF)とほぼ同じでした。これより若干ながらも新しいはずの22uF/63Vと8uF/63Vは当方の測定で身の毛もよだつような過大な数値を示してますが、メーカーが違うことによる品質的な理由があるのでしょうか?

LCRメーターの確度チェックのため、改めて新鮮な無極性コンデンサをいくつか測定してみました。22uF±5%級で22.4uF(右画像)など、LCRメーターのボケを疑う理由は見あたらなかったので、ネットワークに使われていたもの全てが異常な容量値だったとはいえ、それ自体は正しい数値だろうと思われます。

(2015.07.20 更新)

【C容量追加データ】

| 2017年夏、「kasatakakt66のブログ」を開設されているMさんから、所有されているⅢLZのネットワーク・コンデンサのデータを頂戴しました(右表)。 22uF/63Vに切り替わる直前の1973年初頭ごろに製造されたⅢLZのようですが、上から三つめの8uF/20Vを除いて容量的にはしっかりしているようです。 Mさん、貴重なデータ、どうもありがとうございました。 (2017.08.28 更新) |

|