|

平等院 | ||

|

2011.02.27 鳳凰堂の阿弥陀さまの修復が成ったということで訪れました。 宇治は何度も訪れているのですが、やっぱりなんかいいところです。 | ||

|

|

||

|

||

| 平等院鳳凰堂 中堂 |  |

鳳凰堂は、建造物としては中堂、北翼廊、南翼廊、尾廊の4棟からなる。阿字池の中島に東を正面として阿弥陀如来坐像を安置する中堂が建ち、その北と南(向かって右と左)にそれぞれ北翼廊、南翼廊が接続して建ち、中堂の西(背後)に接続して尾廊が建つ | ウィキペディア |

| 平等院鳳凰堂 両翼廊(南) |  |

鳳凰堂は、建造物としては中堂、北翼廊、南翼廊、尾廊の4棟からなる。阿字池の中島に東を正面として阿弥陀如来坐像を安置する中堂が建ち、その北と南(向かって右と左)にそれぞれ北翼廊、南翼廊が接続して建ち、中堂の西(背後)に接続して尾廊が建つ | ウィキペディア |

| 平等院鳳凰堂 両翼楼(北) |  |

鳳凰堂は、建造物としては中堂、北翼廊、南翼廊、尾廊の4棟からなる。阿字池の中島に東を正面として阿弥陀如来坐像を安置する中堂が建ち、その北と南(向かって右と左)にそれぞれ北翼廊、南翼廊が接続して建ち、中堂の西(背後)に接続して尾廊が建つ | ウィキペディア |

| 平等院鳳凰堂 尾楼 |  |

鳳凰堂は、建造物としては中堂、北翼廊、南翼廊、尾廊の4棟からなる。阿字池の中島に東を正面として阿弥陀如来坐像を安置する中堂が建ち、その北と南(向かって右と左)にそれぞれ北翼廊、南翼廊が接続して建ち、中堂の西(背後)に接続して尾廊が建つ | ウィキペディア |

| 鳳凰堂中堂壁扉画 (平等院 板絵著色 14面) |  |

鳳凰堂は、藤原頼通によって天喜元年(一〇五三)三月完成され、盛大に供養された。その内部を飾る壁扉画も当時一流の画家の手によったと思われ、観無量寿経の所説によって九品来迎【くほんらいどう】、日想観などが描かれている。いずれもやまと絵山水の景観の中に、聖衆【しようじゆ】の来迎のさまを見事にあらわし、平安時代絵画屈指の傑作として貴重である。すでに建造物で国宝に指定されているが、その重要性を考慮して、今回二重指定となったものである | ウィキペディア |

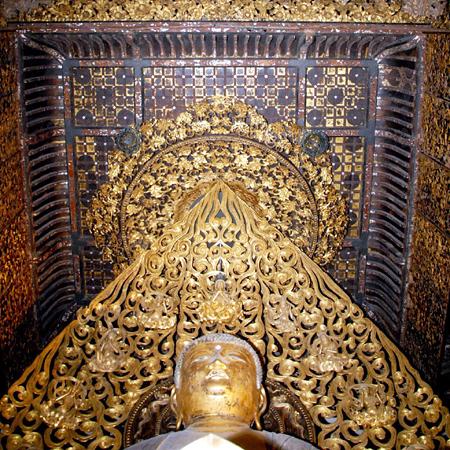

| 木造阿弥陀如来坐像(定朝作、鳳凰堂安置)(平等院) |  |

鳳凰堂の本尊阿弥陀如来坐像は、日本の仏像作家を代表する仏師定朝によって平安時代後期、天喜元年(1053)に造られたものです。その構造技法は日本独自の寄木造りの完成した技法を示します。また表現の上でも日本独自の様式、いわゆる和様の完成を見せる点がたいへんに重要です | 平等院 |

| 木造雲中供養菩薩像 52躯(所在鳳凰堂)(平等院) |  |

鳳凰堂中堂内部の長押(なげし)上の小壁(こかべ)に懸けならべられている52躯の菩薩像。この群像も定朝工房で天喜元年(1053)に制作されたものです。 南北コの字形に阿弥陀如来を囲んでならんでいます。南北半数ずつに分けて懸けられ、各像には南北1から26までの番号をつけています | 平等院 |

| 木造天蓋(所在鳳凰堂)(平等院) |  |

本尊阿弥陀如来像の頭上に吊られた木造天蓋で、像とは別個に、彫刻部門の国宝に指定されている。折上小組格天井形の方蓋と、その内側に吊る円蓋からなり、透彫と螺鈿で装飾されている | ウィキペディア |

| 梵鐘(平等院) |  |

鳳凰堂と同じ11世紀頃の制作と推定される。全面に天人、獅子、唐草文様などの繊細な浮き彫りを施した、他に例を見ない鐘である。「音の三井寺」、「銘の神護寺」、「姿、形の平等院」と謳われ、神護寺、園城寺(三井寺)の鐘と共に、「天下の三名鐘」に数えられている | ウィキペディア |

| 金銅鳳凰 一対(鳳凰堂中堂旧棟飾)(平等院) |  |

鋳銅鍍金。胸を張り、翼尾を大きく広げて立つ姿の鳳凰である。三部に別鋳して組み合わせている | ウィキペディア |