|

場所

|

文化遺産データベース

|

参考Photo |

解説 等

|

参考リンク |

| 京都国立博物館 |

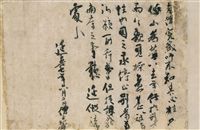

金剛般若経開題残巻(弘法大師筆)(六十三行)(京都国立博物館) |

e国宝 |

弘法大師空海(774〜835)が著した『能断金剛般若波羅蜜経』(唐、義浄訳)の開題で、空海自身の筆になるものである |

e国宝 |

|

教王護国寺(東寺)

|

弘法大師請来目録(伝教大師筆)(教王護国寺) |

No

Images |

空海が唐から持ち帰った品の目録、筆者は最澄 |

ウィキペディア

東寺

|

| 教王護国寺(東寺) |

両界曼荼羅図

(教王護国寺 絹本著色 2幅) |

|

日本に伝わる両界曼荼羅のうち、もっとも著名なもの。鮮烈な色彩とインド風の濃い諸仏の官能的な肢体が特色。「西院曼荼羅」とも称する。平安初期、9世紀の作 |

ウィキペディア

東寺

|

| 教王護国寺(東寺) |

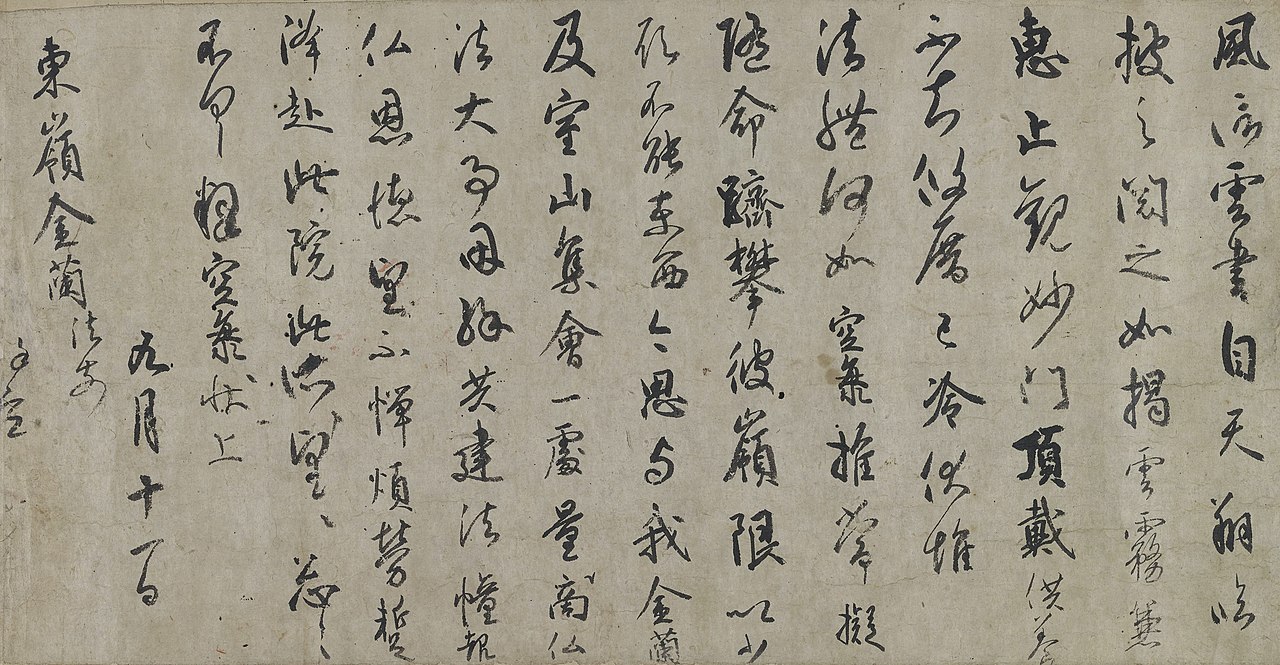

弘法大師筆尺牘三通(風信帖)(教王護国寺) |

|

「尺牘」とは漢文体の手紙のこと。空海自筆の手紙3通を巻物に仕立てたもので、日本書道史上きわめて貴重な作品である。1通目の手紙(最澄あて)の冒頭の「風信雲書」という句にちなんで「風信帖」と通称される。 |

ウィキペディア

東寺

|

| 教王護国寺(東寺) |

真言七祖像

(教王護国寺 絹本著色 7幅) |

|

真言宗の祖師7人の肖像画。7幅のうち5幅は空海が唐から持ち帰ったもので、損傷甚大とはいえ、唐時代絵画の数少ない遺品としてきわめて貴重 |

ウィキペディア

東寺

|

| 教王護国寺(東寺) |

木造五大菩薩坐像

4躯(中尊像を除く、講堂安置)(教王護国寺) |

|

金剛波羅蜜菩薩(金剛波羅蜜多菩薩とも)を中心に、周囲に金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩、金剛薩埵の各像を配す。中尊の金剛波羅蜜菩薩像は江戸時代の作。他の4体は後世の補修が多いが、当初像である。一木造に乾漆を併用し、作風・技法ともに奈良時代風が強い。金剛波羅蜜像を除く4躯が「木造五大菩薩坐像

4躯」として国宝に指定され、金剛波羅蜜像は国宝の附(つけたり)指定とされている |

ウィキペディア

東寺

立体曼荼羅

|

| 教王護国寺(東寺) |

木造五大明王像(講堂安置)(教王護国寺) |

|

不動明王像を中心に、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王像を配す。東寺御影堂の不動明王像とともに、明王像としては日本最古の作例である。 |

ウィキペディア

東寺

立体曼荼羅

|

| 教王護国寺(東寺) |

木造梵天坐像・帝釈天半跏像(講堂安置)(教王護国寺) |

|

梵天像は法隆寺などにある奈良時代の像と異なり、4面4臂の密教像であり、4羽の鵞鳥が支える蓮華座上に坐す。帝釈天像は甲を着け、白象に乗り、左脚を踏み下げる。両像の台座、帝釈天像の頭部などは後補である。 |

ウィキペディア

東寺

立体曼荼羅

|

| 教王護国寺(東寺) |

木造四天王立像(講堂安置)(教王護国寺) |

|

4体のうち持国天像は表情に怒りをあらわにし、激しい動きを見せるが、他の3体(増長天、広目天、多聞天)の表現は抑制されている。多聞天像は後補部分が多いが、修理の際に後世の彩色を除去したところ、面部などは当初部分が良好に保存されていることが確認された |

ウィキペディア

東寺

立体曼荼羅

|

| 教王護国寺(東寺) |

木造僧形八幡神坐像一・木造女神坐像二

3躯(教王護国寺) |

|

鎮守八幡宮安置。平安初期の作。日本の神像の最古作の1つ |

ウィキペディア |

| 教王護国寺(東寺) |

木造兜跋毘沙門天立像(教王護国寺) |

|

像高189.4cm。もと平安京の羅城門楼上に安置されていた像。天元3年(980年)羅城門が倒壊したとき、何者かによって、瓦礫の中から掘りだされ、東寺に運ばれたという。使われている木は、中国産の魏氏桜桃である。中国・唐時代の作。宝物館に安置 |

ウィキペディア

東寺

|

| 教王護国寺(東寺) |

密教法具

一具(伝弘法大師将来)(教王護国寺) |

|

弘法大師請来目録(大同元年10月23日)に記載があるもので、『東宝記』によると永久六年後七日御修法道具目録にも記されている。その後唐櫃に納め伝え、弘法大師請来依頼、真言密教根本の修法道具として相承してきたものである。本来は九種あったものであるが、再々の盗難などによって紛失、補充されたりしたが、本五鈷鈴、五鈷杵、金剛盤は請来当初のもので、その様相が極めて力強い |

ウィキペディア

東寺

|

| 教王護国寺(東寺) |

海賦蒔絵袈裟箱(教王護国寺) |

No

Images |

空海将来と伝える犍陀穀糸袈裟を納めていた箱で、『養和二年後七日御修法記』に「蒔絵文海賦箱一合 同付封納 軋陀穀子袈裟一帖」の記載があり、養和二年(1182)には犍陀穀糸袈裟を納めていたことが分かる。黒漆地に金粉を淡く蒔き、波は銀で、飛鳥や魚は金の研出蒔絵で表している。平安時代の蒔絵を知る上で重要な遺品である |

ウィキペディア

東寺

|

| 教王護国寺(東寺) |

犍陀穀糸袈裟・横被(教王護国寺) |

|

空海が入唐中に青竜寺の恵果(けいか)阿闍梨から授けられたと伝える袈裟で、『御請来目録』中にもその名が見える |

京都国立博物館 |

| 教王護国寺(東寺) |

木造天蓋 |

|

平安時代前期(9世紀)の「天蓋」(国宝)は、八葉蓮華、外縁吹き返し蓮弁に宝相華文などがある。西院御影堂、不動明王像上に飾られていた |

東寺 |

| 神護寺 |

両界曼荼羅図

(神護寺 紫綾金銀泥絵 2幅) |

|

現存最古の両界曼荼羅図。淳和天皇の御願により、空海の指導のもと、天長6年(829)から天長10年(833)の間に、大同元年(806)に空海が唐から請来した原本あるいは弘仁12年(821)の第一転写本を手本として彩色を金銀泥に置き換え、神護寺の灌頂堂用として制作された曼荼羅です。空海請来本の様式をほぼそのまま伝えるものとして古くから重要視されています |

神護寺 |

| 神護寺 |

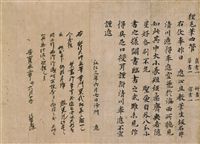

灌頂歴名(弘法大師

筆)(神護寺) |

|

空海が密教の入門儀式である結縁灌頂を行った手控えで、弘仁三年(812)十一月、十二月、翌年三月の三回分の記録。結縁者の筆頭に最澄の名が記されているのも印象的である |

神護寺 |

| 神護寺 |

木造五大虚空蔵菩薩坐像(多宝塔安置)(神護寺) |

|

本像は五体とも像高90センチメートルあまり。ほぼ同形の坐像で手の形や持物だけが異なる。

肉身の色は中尊の法界虚空蔵が白色、東方尊金剛虚空蔵は黄色、南方尊宝光虚空蔵は緑色、西方尊蓮華虚空蔵は赤色、北方尊業用虚空蔵は黒色に塗り分けられている |

神護寺 |

| 仁和寺 |

木造阿弥陀如来及両脇侍像(仁和寺) |

|

仁和4年(888年)、仁和寺創建時の金堂本尊。一木造で、像のかもしだす和らいだ雰囲気は、平安時代の彫刻が次第に和様式への道をたどる出発点の造形と言われています |

仁和寺 |

| 仁和寺 |

宝相華蒔絵宝珠箱(仁和寺) |

|

内に如意宝珠を納めた箱で、宝珠を護る板絵の四天王像が共に伝わる。寛平天皇所持の寺伝があるが。奈良時代に流行した文様構成やそく(土塞)の技法を踏襲しているなど、寺伝にいう平安前期を首肯しうる数少ない蒔絵の優品の一つである |

仁和寺 |

| 仁和寺 |

宝相華迦陵頻伽蒔絵??冊子箱(??=土篇に「塞」)(仁和寺) |

|

蓋中央の2行の銘文「納真言根本阿闍梨空海 入唐求得法文冊子之筥」により、弘法大師空海が、唐で書き留め持ち帰った『三十帖冊子』を納めるために製作された箱であることがわかる |

京都国立博物館 |

| 醍醐寺 |

狸毛筆奉献表(伝弘法大師

筆)(醍醐寺) |

|

弘法大師・空海が、

中国で筆の製法を習いそれによって造った狸毛の筆四管を嵯峨天皇に献上した時の書付で、

空海の真筆とされています。 それによれば、 真書

(楷書) 用・行書用・草書用・写書 (写経)

用の四本の筆を献上したことがわかります |

醍醐寺 |

| 醍醐寺 |

木造薬師如来及両脇侍像(醍醐寺) |

|

上醍醐薬師堂の本尊。半丈六の大きさの薬師如来坐像に、等身よりひとまわり小ぶりの日光・月光菩薩立像が随侍する。薬師堂は醍醐天皇の勅願によって延喜7年(907)に開山聖宝が建立したと伝える。現在の薬師堂は保安2年(1121)の再建だが、三尊像は創建当初のものが伝わったと考えられる |

醍醐寺 |

| 醍醐寺 |

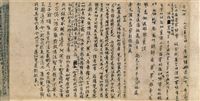

大日経開題(弘法大師筆)(醍醐寺) |

|

真言七祖の一人である一行が著した「大日経疏(だいにちきょうしょ)」(大日経の教えを要約したもの)を、空海が自身の勉強のために抜き書きした自筆の抄録 |

醍醐寺 |

| 醍醐寺 |

理源大師筆処分状(延喜七年(907年)6月2日)(醍醐寺) |

|

醍醐寺は理源大師を開基として創建。『理源大師筆処分状』は理源大師自筆の書 |

醍醐寺 |

| 獅子窟寺 |

木造薬師如来坐像(獅子窟寺) |

|

本尊薬師如来座像は

弘仁期(平安時代、西暦900年頃)のものとされ国宝である。この尊像は行基菩薩が一刀三礼のもとに三年と三ヶ月を費やして刻まれた像で、授乳の霊験が著しいと伝えられている。榧の木(かやのき)の一本刻りで高さ92cm、相貌の眉、切目、口唇的に漂う特徴と衣文の鋭い翻波様式は平安の初期の代表作である |

交野市 |

| 観心寺 |

観心寺縁起資財帳(観心寺) |

|

観心寺縁起資財帳は、平安時代(883年)に作成された文書です。今から1000年以上前に紙にかかれた文書が現代までのこっていることは、大変に珍しく国宝に指定されています |

河内長野市 |

| 正智院 |

文館詞林残巻

12巻(和歌山・正智院) |

|

文館詞林(ぶんかんしりん)は、中国、唐代の勅撰漢詩文集。漢から唐初までの詩文をおさめ、『文選』につぐ最古の総集である。もと1000巻あったが、唐以降散逸し、今は数十巻が残るのみである。中国では早く滅び、日本にのみ残る佚存書であり、高野山にある正智院蔵の残巻12巻と宝寿院の残巻1巻は日本の国宝に指定されている |

ウィキペディア |

| 宝寿院 |

文館詞林残巻

1巻(和歌山・宝寿院) |

|

文館詞林(ぶんかんしりん)は、中国、唐代の勅撰漢詩文集。漢から唐初までの詩文をおさめ、『文選』につぐ最古の総集である。もと1000巻あったが、唐以降散逸し、今は数十巻が残るのみである。中国では早く滅び、日本にのみ残る佚存書であり、高野山にある正智院蔵の残巻12巻と宝寿院の残巻1巻は日本の国宝に指定されている |

ウィキペディア |

| 金剛峯寺 |

宝簡集(54巻)(金剛峯寺) |

|

宝簡集・続宝簡集・又続宝簡集は、高野山に伝来する最重要な古文書類を巻子本や冊子装として編纂したもので、高野山史はもとより日本史にも欠くことが出来ない古文書群 |

高野山霊宝館 |

| 金剛峯寺 |

又続宝簡集(113巻30冊)(金剛峯寺) |

|

写真は義経が高野山の訴えに対して、認めた自筆の書状。平氏が西海に没しようとする時期のこと、高野山の所領であった阿弖河庄源義経自筆書状が横領される事件が起った。この一件に対し、都にて代官を務めていた義経が、高野山側の訴えを認めた時のもの |

高野山霊宝館 |

| 金剛峯寺 |

勤操僧正像

(普門院 絹本著色 1幅) |

|

勤操大徳は天平勝宝六年(754年)、大和国高市に生まれ、弘法大師の師として知られている |

国宝絵画 |

| 金剛峯寺 |

木造諸尊仏龕(金剛峯寺) |

|

弘法大師空海が中国から請来されたと伝えるもので、七世紀頃の作。香木(白檀材)を三分割し、それぞれを蝶番でつなぎ、釈迦如来を中心にして諸菩薩などを細かく彫刻する。両扉となる龕を閉じれば、携帯できるように工夫されており、枕本尊とも呼ばれている |

高野山霊宝館 |

| 金剛峯寺 |

聾瞽指帰(弘法大師筆)(金剛峯寺) |

|

弘法大師の著作で、本巻はその自筆本である。内容は儒、道、仏三教について三人の仮托人物に論ぜしめたもので、儒教をべつ毛先生、道教を虚亡隠士、仏教は仮名乞児が語り、儒道仏三教の優劣を論じ、仏教の妙理を説いている。大師が発心出家の意を親戚知己の間に表明したものという |

高野山霊宝館 |

| 高野山霊宝館 |

五大力菩薩像

(有志八幡講十八箇院 絹本著色 3幅)高野山霊宝館 |

|

鎮護国家を祈る仁王会の本尊として祀られ、もとは五幅揃いであったが、明治21年(1888年)の大火で二幅が焼失し、現在、三幅が伝えられている。制作年代は平安時代中期までさかのぼるものと思われる |

高野山霊宝館 |

| 三宝院 |

不空羂索神変真言経(和歌山・三宝院) |

No

images |

奈良時代の写経、不空羂索観音の真言陀羅尼、念誦法、曼荼羅、功徳などを説く |

- |

| 龍光院 |

紫紙金字金光明最勝王経

10巻(和歌山・龍光院) |

|

聖武天皇は全国に国分寺と国分尼寺を建てて、国分寺の七重塔ごとに金字の「金光明最勝王経」を安置することを命じた。今に伝えられるものは多くはないが、奈良国立博物館と高野山竜光院(和歌山県)にはそれぞれ十巻一組が完存していて、ともに国宝に指定されている。写真は奈良国立博物館所蔵のものを参考引用 |

参考:奈良国立博物館 |

| 龍光院 |

細字金光明最勝王経

2巻(和歌山・龍光院) |

No

images |

− |

− |

| 西大寺 |

十二天像

(西大寺 絹本著色 12幅) |

|

量感のある体つきや、原色の強い彩色、大まかな文様などから、晩唐絵画の影響を受けた平安時代初期の作と推定される。我が国現存最古の十二天画像であり、十二幅が完存している点も貴重 |

奈良県国宝マップ |

| 前田育徳会 |

仁和寺御室御物実録 |

国立国会図書館 |

931(承平1)に宇多法皇が仁和寺円堂院に収めた宝物の目録。950(天暦4),村上天皇の勅により作成。1巻。10世紀の美術工芸品を知る重要史料。尊経閣文庫蔵, |

国立国会図書館 |

| 善通寺 |

金銅錫杖頭(善通寺) |

|

金銅製で輪の中に二組の阿弥陀三尊と四天王を背中合せに鋳出し、製作は精緻で優れている。中国の唐の作で、古く日本に伝来し、錫杖のみならずわが国の金工技術にも影響を及ぼしたものとして意義深い。極めて類品の少ないもので、錫杖の代表作である。弘法大師将来の寺伝がある |

善通寺 |