2. 赤いバーの客

冬の街を行き交う人々は寒さのせいか押し|並《な》べて伏し目がちで、なかなか視線を交わすことができないものだ。

あの美術館を訪ねてから、私は無意識のうちに誰かを探すようになっていた。

青い目を探していた。

花屋の軒先でバラを選んでいる女性を、通り過ぎてから振り返って確認したり、書店の棚から本を抜き出すついでに隣の女性の横顔を盗み見たり…

何をやっているのだろうと自覚する度に、自分の馬鹿げた行為にあきれるのだった。まるで女性を物色している怪しい男そのものではないかと。

|吸血鬼《ヴァンパイア》の存在を信じているわけではなかった。想像力逞しい作家によって創り上げられた忌まわしくも美しい生き物にすぎない。いや、厳密に言えば、死者の国に属する存在に「生きている」という形容はおかしいか。しかし死んでいるわけでもない。妄想とはいえ、妙なクリーチャーを創り出したものだ。

そんなことをつらつら考えながら、乾いた風とともに通勤帰りの雑踏に紛れて歩く。

その夜、一人住まいの13階の部屋に帰る前に、ふと思いついてたまに訪れるバーを目指した。

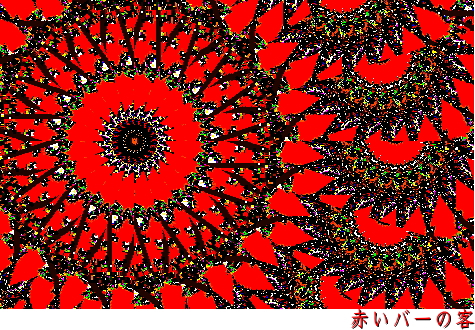

昼間はあからさまにゴミゴミとした細い路地が、ネオンが点り始めると|夾雑物《きょうざつぶつ》を闇に隠して幻想の小路と化す。その奥にある古めかしい色合いの重い扉を押して中に入ると、そこはいつもの赤い世界だった。

5~6人で満席となりそうな小さな店の壁は一面アンティーク風の絵画や小物で覆われており、それらすべてがシャンデリアの光で艶やかに赤く染まっている。

目の前のテーブルに置かれた無色透明のボンベイサファイアのグラスも赤い宝石のように輝いている。

チーズを一切れかじった後、微かに香る柑橘を鼻先に感じながらグラスを飲み干したとき、冷えた微風とともに新しい客が入ってきて私の隣に腰を下ろした。

このところのクセで、横合いから彼女の目の色を探る。赤い照明で色を確認することはできないだろうとは思いつつも。

「どこかでお会いしました?」目を上げると、赤い瞳がこちらを見ている。

|一瞥《いちべつ》のつもりが、何度も見てしまったのかもしれない。

「あ、いや…」突然のことで言葉を濁していると

「よく人違いされるんです」と言って微笑んだ。

私もつられて少し笑う。

「この間は私の顔を見て腰を抜かしそうな人がいて…」と言ってまたクスリと笑う。

「亡くなった方に間違われたみたい」

女性が見ず知らずの男に親しげに話しかけるのは、この店の雰囲気のせいだろうか…などと考えていると、こちらの心を読んだかのように言う。

「ごめんなさいね、少し黙ります」

と言った後、赤い液体を気持ちよく飲み干した。

しばらくお互いに無言で店の雰囲気を楽しんだ。

他人とはいえ、微笑み交わした相手を隣に感じながら無言を苦痛に感じないのも不思議だった。まるで既知の友のようではないか。

そう思いながら彼女を見ると、彼女も私を見た。

「むかしからのお知り合いみたい」

私は彼女の顔を見て同意する。そして、その瞳に見入った。

「何もかもが赤いと不思議な高揚感がありますね」相手の目を直視するという不躾な行為をありきたりの言葉でごまかしながら。

「闘牛士のマントも赤ですものね」

それは、男を牛に例えた冗談ともとれた。

覗き込んだ瞳は赤よりも深い色を秘めており、私の心は|徒《いたずら》に波立った。

「あまり人の目を見つめると、魔が入り込こみますよ」

「まがはいりこみ?」すぐには意味がわからずにオウム返しする。

「邪悪なものは目から入るという都市伝説みたいなものです」彼女は場の雰囲気を|和《なご》まそうとしてか、そんな風に例えて答えた。

磁気が突然に切れたかのように、私は視線を彼女の顔から自分の2杯目のグラスに戻した。

グラスをつかむと、四角い氷が滑って冷ややかな音を立てた。

少し動揺した私の心が同じような音を立てた。

バーの隣の店でテイクアウトした焼き鳥をレンジで温めてテーブルに置いた。夜の10時過ぎ…明らかに食事の時間は過ぎていたが、つけだれの香りが食欲をそそった。

遠くの夜景を眺めながら焼き鳥をつまみ、バーで初めて会った女の姿を記憶の中で|反芻《はんすう》した。

あの瞳は不思議な色だった。紫色にも見えた。

そこまで考えたとき、単純なことに気づいた。

紫から赤の要素を取り除けば…

窓の外には限りなく黒に近い色の空が無限に広がっている。星は見えず、月がぼんやりと膨らんで浮かんでいた。

黄色い穴のように見える月は、異世界への入口のようだった。

そんな月を眺めていると、不意に思い出した。

常連のように一杯だけ飲んで隣の見知らぬ男に話しかけ、そしてさっさと帰って行った彼女が、別れの挨拶の後に言った言葉を。

あの店の雰囲気の中では何の引っかかりもなく耳を素通りした言葉だったが、今思うと、彼女の謎かけだったのかもしれない。

「ここでいただくお酒はいつも血の色」

彼女は確かにそう言った。