![]()

◆トップページに戻る |

|

|

デジタル・マルチメータ(以下DMMと略)は大変重宝な測定機器ですが、大概の機種はアンプ残留雑音のような微弱交流電圧の測定が大の苦手。ごくごく一部の超高価機種を除いて、正確な数値が期待できるのはせいぜいAC1mV前後までで、500μV(0.5mV)ともなると相当アバウトですし、100μVを切るようなノイズにはまったくお手上げです。

そこで、ぺるけさんの「トランジスタ式ミニワッターPart4」のような20μV前後の残留雑音もDMMで簡単に測れるようにと作ってみたのが、このMICRO

VOLT BOOSTER(ACMVB)。シンプルかつローコストにもかかわらず実用性は高く、オーディオアナライザなどが無くて残留雑音測定で悩んでおられる方にはお勧めです。

【DMMの微弱電圧対応能力】

| 右図は下記のDMMなどが微弱な交流電圧をどこまで測定できるか調べたものです。 <DMM>Agilent34401A、HP3457A、HP3466A、ADVANTESTのTR6845、R6552 <オーディオ・アナライザ>HP8903B <電子電圧計>LMV189AR 右上〜左下の対角線上から離れれば離れるほど不正確さが増します。1/24桁機のTR6845やHP3466Aは2mVで早くも大いに怪しいですし、定番機のAgilent34401Aも600μV以下はまったく信用できません。 これらのDMMの中で100μVをなんとか測れるのはHP3457Aくらい、「トランジスタ式ミニワッターPart4」の残留雑音20μVともなるとオーディオ・アナライザのHP8903Bしか対応できません。 なお、詳細は当サイトの「DMMは残留雑音をどこまで測れるか?」を御覧下さい。 ※借り物のR6552はデータの一部を紛失して100μV以下は不明。 |

|

このように、ごく一部のDMM以外は正攻法での残留雑音測定は基本的に難しいです。しかし、DMMが微弱な残留雑音を測れない基本的な要因は感度不足ですので、ちょっとした手間とコスト(1000円程度)をかけてDMMが十分対応できるレベルまで残留雑音を正確に増幅して入力してやれば、ごく普通のDMMでもちゃんと測れるはずです。

【ACMVB 1号機】

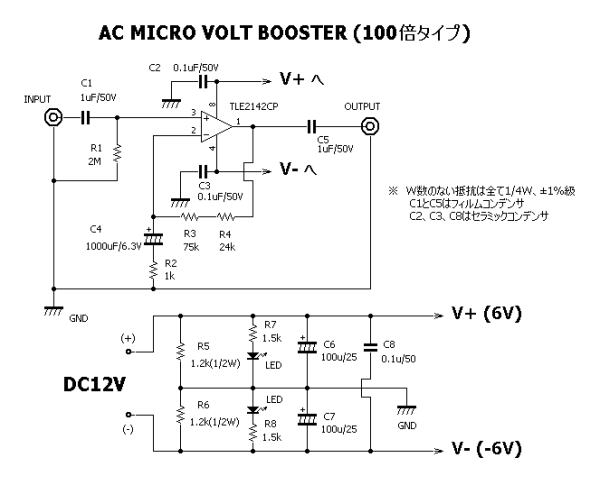

具体的には、ローノイズタイプのオペアンプ1個で正確に増幅度100倍のブースターを作り、それを被測定アンプとDMMの間に入れてやるだけ。

なぜ100倍かというと、DMM表示値の小数点を2桁分移動するだけで元の残留雑音値がそのまま読み取れるという電卓不要の利便性が最大の理由で、AC1mVをほぼ正確に表示できるDMMなら、10μVの残留雑音にも対応できるはず、との読みです。

|

|

| ※画像クリックで拡大 | |

| ※画像クリックで拡大 |

ブースターは何の変哲もないシンプルな非反転増幅回路です。非反転の場合の増幅度=1+[(R3+R4)÷R2]倍ですから、これで100倍になります。±1%級抵抗だと若干の誤差が生じますから、1kΩ、75kΩ、24kΩを複数実測したうえで1kΩ対99kΩになるべく近い組み合わせを選別します。それと、C4(1000uF)も1kHzで約0.16Ωのリアクタンスがあるので、これも含めての1対99計算の結果、組み立て後の実測増幅度は99.94倍(1kHz時)でした。

オペアンプはローノイズタイプをいくつか試してみましたが、TLE2142CPがお勧め。残留雑音の測定には80kHzのローパス・フィルタ(LPF)を入れるのが一般的ですが、TLE2142CPは利得帯域幅積(GB積)が5.9MHzなので、増幅度100倍で使うと80kHzのLPFに近い帯域特性が自然と得られるためです(下グラフ)。

| OP07E(GB積600kHz)などのようにGB積が小さいと可聴帯域から大幅減衰が始まるので都合が悪いですし、LME49710(同55MHz)など数十MHzもあるものは高域側がフラットになり過ぎて別途80kHzのLPFをかます必要があるなど、めんどくさいです。 電源は直流安定化電源をベースに抵抗分割で±6Vを発生させていますが、006P電池2個で±9Vにすれば電源部CR類が不要になって工作が楽チンです。 |  |

なお、スイッチング電源を使う場合は、高周波ノイズ対策を厳重にしないと測定値のふらつきが大きくなってしまいます。

アルミケースはタカチのMB-11S、ユニバーサル基板はタカスIC-301-70(デジタルパターン)を使いました。

【1号機の実測データ】

|

左はシグナル・ジェネレータで発生させた10μV〜1mVの1kHz正弦波を1号機に入れて、その出力をDMMなどで測定、表示値を百分の一に戻してグラフ化したものです。 100μVなら誤差は1%以下、20μVでも数%以内に収まっていて(除くTR6845)、直接測定した場合(冒頭グラフ参照)に比べ正確さは飛躍的にアップしました。これならTR式ミニワッターPart5の残留雑音(25μV位)測定も楽勝のはずです。 グラフのナマ数値はこちら。 |

最後に、ぺるけさんの「トランジスタ式ミニワッターPart4」(公開残留雑音19μV)を被測定アンプにしてのテスト。

HP3457A、Agilent34401A、HP8903Bの3台は19.2〜19.3μVときれいに一致、HP3466Aも誤差約5%と健闘しました。ブースター付のLMV189ARは18μV弱で「まあ許容範囲かも」というところ。しかし、最小レンジが300mVと一番大きいTR6845は16.1μVとまだまだ苦しく、この機種の場合は実用になるのは残留雑音50μV程度以上かな、という感じです。

| HP3466A | HP3457A | Agilent34401A | HP8903B |

| 100倍ブースター付 18.4μV | 100倍ブースター付 19.3μV | 100倍ブースター付 19.2μV | ブースターなし 19.2μV |

【ACMVB 2号機】

1号機は、最小ACレンジが300mV以下の1/2 6桁DMMなら文句なしに正確な残留雑音値が測定でき、1/2 5桁DMMでも設計が比較的新しいものなら1/2 6桁DMMとほぼ同レベルの結果が得られます。しかし、最小ACレンジが300mVかそれ以上の1/2 4桁機や古い1/2 5桁機に対しては「もう一息」感があって、これらに対応すべく2号機を作ってみました。増幅度が1000倍もあれば、残留雑音20μVが20mVとしてDMMに表示されるので、1/2 4桁機でも実用上十分な確度が得られるはずです。

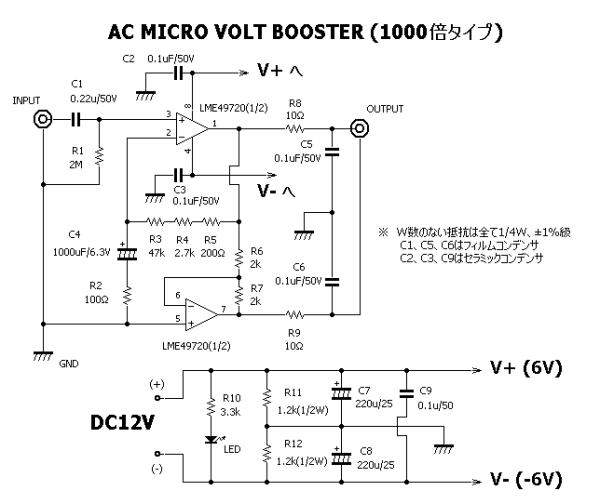

増幅度が1号機の10倍も必要なので、オペアンプはGB積55MHzのものが2個入っているLME49720に変更。まず、そのうちの1個(回路図上側)で500倍に非反転増幅、その出力をもう1個(回路図下側)に加えて1倍反転増幅させ、BTL接続で計1000倍の出力を確保します。

|

|

増幅誤差を極力減らすため、R2、R3、R4、R5は複数を実測してR2+C4リアクタンス:R3+R4+R5の比率がなるだけ1:499に近づくよう選別します。また、R6とR7も実測してなるだけ同じ値になるものを選びます。電源部は1号機とほぼ同じ、ケースや基板も1号機と同じものです。

| 非反転出力、反転出力それぞれに10Ω(R8、R9)+0.1uF(C5、C6)で遮断周波数約160kHzのローパスフィルタ(LPF)を付けます。 これがないと、高域側の周波数特性が平坦になり過ぎて、80kHzLPF特性に比べ高域ノイズ遮断能力が大幅に落ちるためです(右グラフ参照)。 |

|

【2号機の実測データ】

|

1kHz100μV入力時の実測増幅度は1002.44倍と予定より0.2%程高め。R2対R3〜5の実際の抵抗値比率をもう少し追い込めば1000倍により近づくはずですが、測定上の支障はないので、これでよしとしました。 |

|

| HP3465B | TR6843 | R6551 | Agilent34401A | HP8903B |

ここまでは「いいことだらけ」の2号機ですが、弱点も。LME49720の出すノイズの影響だと思うのですが、表示値のふらつきが1号機よりかなり大きく、上の例で言えば3桁目以下が不規則に変動します。LME49720は秋月電子なら1個240円ですので、複数入手して最もノイズの少ないのを選別するのが得策かと・・・

【おわりに】

1号機と2号機のデータには製作時期のずれ(半年ほど)がありますので、同条件下で測定し直してみましたが(下表)、両者の能力にほとんど違いはありません。もし製作される場合は、お持ちのDMMの微弱AC電圧計測性能をにらみながらお好みの方をどうぞ、という感じです。

なお、念のためですが、1号機、2号機とも普及型デジタルテスターではまともに計測できません。理由は簡単ですので、自分でお考え下さい。

| ジェネレータ HP8904A 出力 |

Agilent 34401A 表示値(換算値) | HP9803B 表示値 Boosterなし |

|

| Booster 1号機付き | Booster 2号機付き | ||

| 1000μV | 998.00〜998.02μV | 999.76〜999.79μV | 1001μV |

| 100μV | 99.41〜99.42μV | 99.46〜99.52μV | 100μV |

| 10μV | 10.38〜10.43μV | 9.98〜10.57μV | 10.3μV |

(2017.06.08)

◆トップページに戻る