![]()

![]()

私たちアマチュアが使う測定機器のなかで、最もお値段がはるのが歪率計でしょう。市販品だと測定周波数が1kHzのみの機種でも3万円、任意の周波数で測定できる全自動方式のものだと最低でも軽く10数万円はします。発振器内蔵型でない場合は、別途、低周波発振器も必要ですし、いずれにしてもストックがなくなったからとパーツ屋さんで真空管やCR類を買いそろえるような訳にはいきません。

重宝していた歪率計(テクトロニクスAA5001)が壊れ、買い換える余裕がなくて頭を抱えていたところ、善本さんという方のホームページでパソコンとサウンドカードがあれば歪率測定ができることを知り、飛びついたのがこのパソコン歪率計です。手持ちのノートパソコンに7000円で買った中古サウンドカードをつなぐだけで、高精度(=超高価)な全自動歪率計に近い測定結果が得られるのには驚きました。

《必要機材》

| 用途 | 今回使用の機種 | 備考 | |

| WaveSpectra | 歪率測定機能を持つスペクトラム・アナライザー | Ver.1.40 | フリーソフトで入手先はこちら |

| パソコン1台 | WaveSpectraを動作させる | 東芝SatelliteJ11+WindowsXP | Windows95以降 |

| サウンドカード1台 | アンプ出力のデジタル変換 | ONKYO製SE-U33GX | 24bit/96kHz対応のものを |

| 低周波発振器1台 | アンプへの信号入力 | KIKUSUI製MODEL-417B | 極力低歪率のものを |

| ミリバル1台 | アンプ出力の測定 | LEADER製LMV-181B | 当HP紹介のアダプタでも可 |

| 小物パーツ | アンプ出力のダミー抵抗、入力調整用VR | 8Ω40W抵抗、20k(B)VR | ダミーはセメント抵抗で可 |

| WaveGene | テスト信号発生用フリーソフト | Ver.1.40 | 入手先はWaveSpectraに同じ |

| サウンドカード1台 | WaveGene出力のアナログ変換 | SoundBLASTER DigitalMusicLX | 16bit/48kHz(24bitなら更に良し) |

| ※赤字分は低周波発振器がない場合、その代用として使います | |||

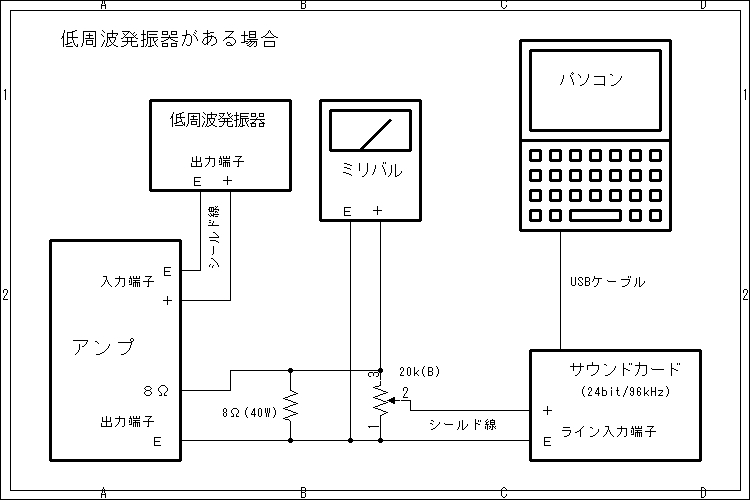

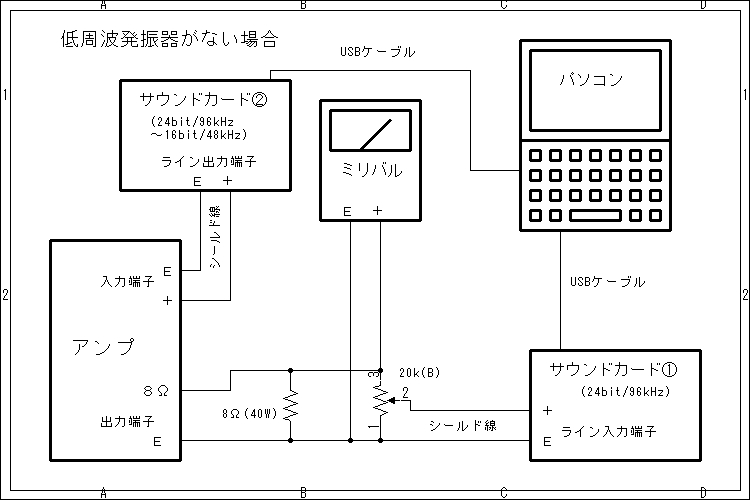

パソコンにWaveSpectra(場合によってはWaveGeneも)をインストール、下図のように各機器をつなぎます。

|

|

場所移動しやすいようノートパソコン+外付けUSB接続サウンドカードを使いましたが、デスクトップ+拡張スロット取り付け用サウンドカードでもOKです。そちらの方がより安上がりですが、パソコン本体から拾うノイズがかなり測定結果に上乗せされるようです。

20k(B)VRは、サウンドカードへの入力飽和が起きないよう調節するためで、ライン入力の先頭にレベル調節VRが入っているサウンドカードなら不要ですが、それがない機種やSE-U33GXのように入力回路の途中に入っている機種では、アンプ出力側にこのVRを入れておかないと、アンプ出力を一定以上に上げると測定不能になります。

サウンドカードへの入力は、Rch、Lchどちらの端子へ入れてもかまいません(WaveSpectra側で簡単にch切替ができます)。

いわずもがなですが、ダミー抵抗のΩ値はアンプ出力端子表示のΩ値と同じにし、W数はアンプ最大出力の3〜4倍を目安にします。

測定のたびに、ダミー抵抗やVRを個別につないだり外したりするのは結構めんどうなので、下のような一体化したボックスを作っておくと便利です。上図にはありませんが、スイッチはダンピングファクター測定(ON−OFF法)用のダミー抵抗切り離しスイッチです。

《WaveSpectraの設定》

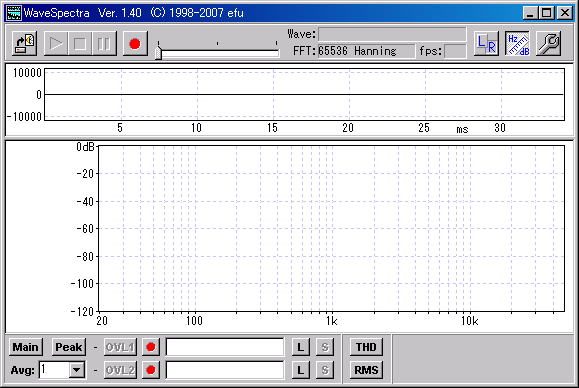

WaveSpectraを立ち上げると左の画面が出ますので、まずこの画面でできる設定をします。

WaveSpectraを立ち上げると左の画面が出ますので、まずこの画面でできる設定をします。

●左下の「Main」ボタンをクリックしてその上方の空欄に入力周波数とdB表示欄を出します。

●同様に中央右下の「THD」ボタンをクリックして歪率表示欄を出します。

●右上の「LR」ボタンでサウンドカードから信号が入力されるチャンネルを選択します。

●次に右上の端にあるスパナマークをクリックして設定タブごとに必要な設定をしていきます。

設定内容については、善本さんが実験によって得られた従来型歪率計との差が少ない設定データを公開されていますので、それに従いました。

設定が必要なのは5個あるタブのうち、3番目の「FFT」タブと4番目の「再生/録音」タブで、それ以外は初期設定のまま使います。

●「FFT」タブ設定: 「サンプルデータ数」は「65536」を、「窓関数」は「Hanning」か「Blackman-Harris」をそれぞれ選択(「Blackman-Harris」の方がノイズ分を含めた歪率がやや高めに表示されます)。

●「再生/録音」タブ設定: 「録音」では、使用するサウンドカードの名称(今回はSE-U33GX)を選択、「フォーマット」は「96000s/s」「24bit」「Stereo」をそれぞれ選択。「再生」は設定不要です。

以上で設定完了ですが、100Hz前後の低い周波数で測定する場合のみ、精度アップのため窓関数を「Blackman-Harris」に、フォーマットを「48000s/s」に変える必要があります。

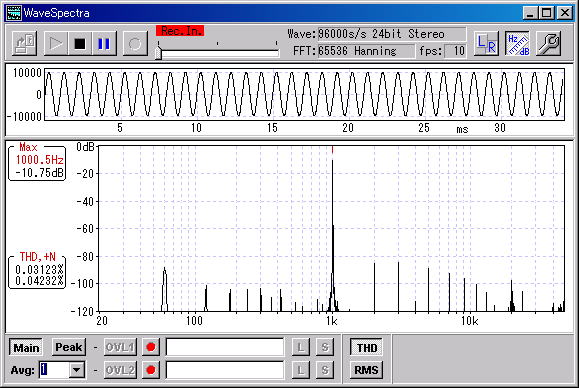

設定を終えて左上の●ボタンを押すと測定が始まり(停止は■ボタン)、左のような画面になります。

左側に赤字で表示されているのが入力周波数で、入力レベルと連動するdB表示が−10dB前後になるよう20kVRで調節します。

その下にある「THD,+N」が歪率表示で、上段が高調波成分による歪み、下段がノイズ成分も含めた歪みです。

《WaveGeneを低周波発振器として使う》

WaveGeneは正弦波、方形波、ホワイトノイズなど多様な波形を高精度で発生させることができる重宝なフリーソフトです。周波数帯域が20Hz〜20kHzと従来型低周波発振器に比べで狭いため、10Hz〜500kHzは欲しいアンプの周波数特性チェック用には無理ですが、100Hz、1kHz、10kHzの3ポイントでチェックするのが一般的な歪率測定には十二分な性能があります。低周波発振器がない場合は、WaveGeneの出力をサウンドカードを介してアンプに放り込んでやります

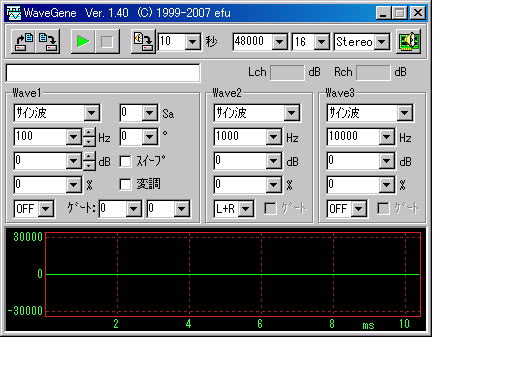

インストールして立ち上げると左の停止状態の画面が出ますので、最上段右半分の窓3個(サンプリング周波数、bit、出力形態)を出力用に使うサウンドカードに合わせて設定します。

次に最上段右端のスピーカーマークをクリック、「再生デバイス」の中から出力用サウンドカードの名称を選択します。

Wave1〜Wave3は、必要な波形、周波数、振幅(dB)を選択。同時には動作しませんので、それぞれの最下段にある窓(「OFF」や「L+R」など)で動作させたいWaveを選びます。

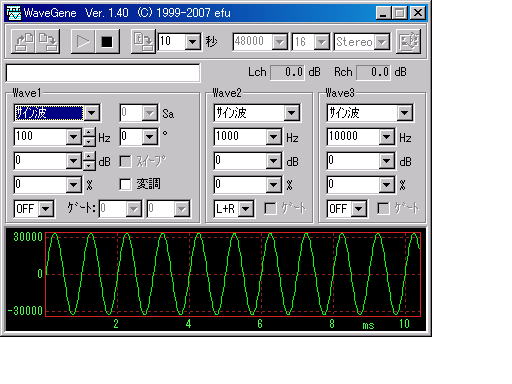

最上段左の緑三角ボタンをクリックするとスタート、■ボタンで停止します。

今回使ったサウンドカード(SoundBLASTER DigtalMusicLX)を介したアナログ出力は600mV弱で、ゲインの低いアンプなどの場合はちょっと苦しいです。SE-U33GXなら約2V出ますので十分余裕があります。

この出力をアンプを介さずそのままWaveSpectraに放り込んだ残留歪率(THD+N)は100Hz=0.021%、1kHz=0.015%、10kHz=0.029%で、真空管アンプの測定には十分な水準です。

また、従来型発振器のKIKUSUI−417BとWaveSpectraの組み合わせでは100Hz=0.046%、1kHz=0.043%、10kHz=0.044%で、こと残留歪率に関してはWaveGene+WaveSpectraの組み合わせに分があるようです。

《従来型歪率計との実測比較》

AA5001との同時比較ができればいいのですが、壊れて動きません。そこで、昔使っていたLUXKITのM−4Dという100Hz、1kHz、10kHzの3ポイントで測定できる手動歪率計と同時比較してみました。M−4Dはアンプ出力が上がるにつれてAA5001より歪率がかなり低めにでる傾向があります(特に10kHzで顕著で、高域の遮断周波数が低いためか?)が、そこそこ実用になる歪率計です。

| WaveSpectra + WaveGene | M-4D + WaveGene | |||||

| 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | |

| 0.1W出力時 | 0.132% | 0.072% | 0.152% | 0.15% | 0.08% | 0.17% |

| 0.5W 〃 | 0.326% | 0.207% | 0.417% | 0.32% | 0.21% | 0.28% |

| 1W 〃 | 0.631% | 0.393% | 0.695% | 0.56% | 0.38% | 0.42% |

| ※アンプは6BM8超3結を使用 | ||||||

中低域に関しては、市販の従来型歪率計でも機種によってこの程度の差は出るようですから、ほぼ正確と言っていいかと思われますが、問題は高域の差が非常に大きい点(1Wでは50%超)です。善本さんは実験結果から8kHzでは従来型歪率計より20〜30%高い値を示すと指摘されており、実際より高めに出るWaveSpectraと、低めに出るM-4Dの比較でこんな大差となったようです。

最後に、WaveSpectra とWaveGeneというすばらしいソフトを製作して無償で公開されているefuさん、WaveSpectraを使った歪率測定の詳細な実験データを公開されている善本さんに心からの謝意を表します。