UX-12Aは1934年ごろ、東京電気(マツダ)によって、家庭用ラジオの終段管として開発された直熱3極管です。ベースになったのは米国で1920年代後半に発売された112A(ナス管、ST管)のようですが、外観は本家よりひと回り小さいST-12タイプで、特性もやや異なっています。最大出力(シングル)がせいぜい270mW前後と非力のため、皆さん食指が動かないようで作例もあまり見かけません。

当方も大昔に何となく手に入れた112AとUX-12Aを長いこと冬眠させていたのですが、どんな音色なのかちょっと気になって、やっつけ仕事で全段差動ミニワッターにしてみました。最大出力は0.58W+0.59Wとささやかですが、6畳間で聴くには不足のない音量ですし、やや明るめの爽やかな音色が印象的です。

【112A、UX-12Aのデータ】

112AとUX-12Aの主要データは以下のようなものです。同じ112Aでもナス管とST管では特性に微妙な違いがあるみたいですが、無調整で差し替えが可能です。しかし、112AとUX-12Aでは特性の違いがかなり見られ、互換性はあるものの、差し替えた場合は動作の最適化が必要になりそう。取り出せるパワーは、ミニワッター用に人気の高い71Aの3分の1強といったところですか。

≪表1≫

| |

112A |

UX-12A |

(参考) 71A |

|

| バルブ 形状 |

S-14(ナス)/ST-14(ダルマ) |

ST-12(ダルマ) |

ST-14(ダルマ) |

| ユニット |

直熱3極 |

直熱3極 |

直熱3極 |

| フィラメント |

5V/0.25A |

5V/0.25A |

5V/0.25A |

| 最大プレート損失 |

? |

? |

? |

| 動作例 |

Ep.max |

180V |

180V |

180V |

| Eg1 |

-13.5V |

-15V |

-40.5V |

| Ib0 |

7.6~7.7mA |

8.5mA |

20mA |

| rp |

4.7~5kΩ |

4.15kΩ |

1.75 kΩ |

| RL |

10.65~10.8 kΩ |

9.65 kΩ |

4.8kΩ |

| μ |

8.5 |

7.5 |

3.0 |

| gm |

1.7~1.8 |

1.8 |

1.7 |

| Po |

0.26~0.285W |

0.27W |

0.79W |

| 備考(データ元) |

青=Cunningham CX-112A

黒=RCA-112A |

マツダUX-12A |

RCA-71A |

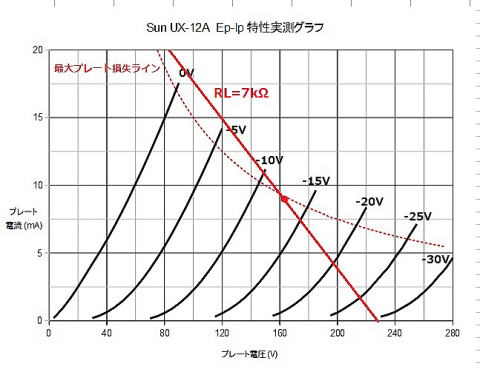

【UX-12A実測Ep-Ip特性】

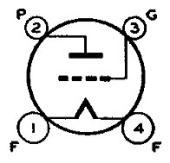

手元にあるUX-12Aは計7本(マツダ×5、Sun×1、SUWAMUSEN×1)。自作の真空管カーブトレーサーにかけてみると、1本はエミ減でアウトでしたが、残る6本はご老体ながらもしっかり生きていました。

そのうちのマツダ(下グラフ左)など3本はμ=8.3前後と112Aの特性に近く、SUWAMUSEN(下グラフ右)など他の3本はμ=7.6前後と、UX-12Aデータシートの特性に近いものでした。

112A、UX-12Aともデータシートに最大プレート損失についての記載がありませんが、示されている動作例のデータからして少なくとも112Aで1.368W(180V×7.6mA)~1.386W(180V×7.7mA)以上、UX-12Aは1.53W(180V×8.5mA)以上あるとみてよさそうです。

【UX-12Aのロードライン】

UX-12Aは内部抵抗が4kΩ以上あるため、パワーを稼ぐためには1次インピーダンスが大きな出力トランスが求められ、メーカーの動作例ではシングルアンプで10kΩ前後になっています。(上記表1参照)

差動PPアンプなら20kΩ前後にもなりますが、そんなトランスは見かけないので、春日無線のプッシュプル用出力トランスKA-14-54P(PP間インピーダンス14kΩ)でロードラインを引いてみることに。

これだとロードラインの負荷は7kΩ。動作基点を最大プレート損失ライン(推定)ぎりぎりの160V強、9mA弱辺りにして引いてみたのが右グラフ。最大出力はなんとか0.5W強は得られそうです。

それにしても、場所をとるダルマ管を4本も使って0.5W+0.5W!、近代化された6DJ8差動PPなら省スペースのMT管2本で済むうえパワーも倍近く出ますから、なんとも優雅で贅沢なミニワッターになりそう。

|

|

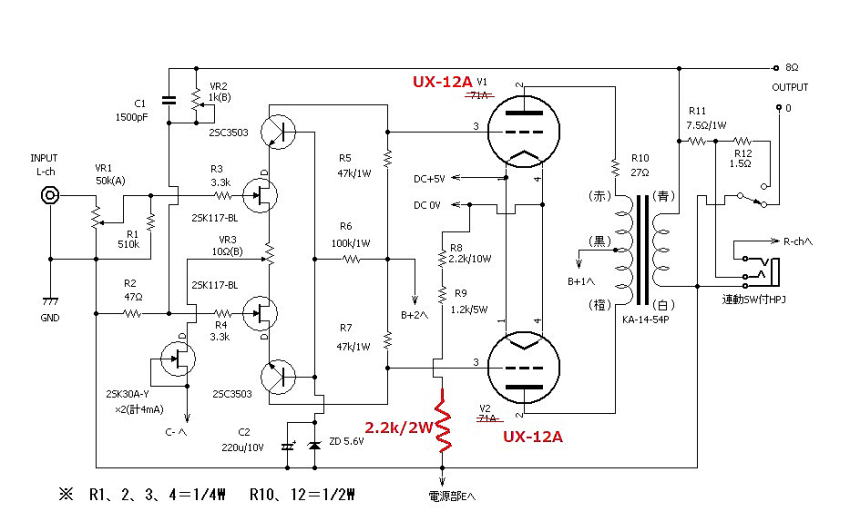

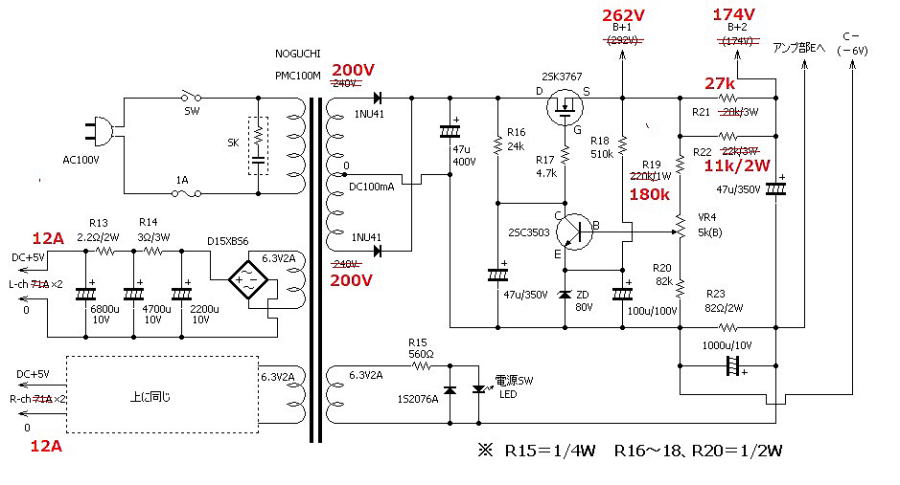

【回路、シャーシともお手軽転用で】

先ほどの≪表1≫を見ていただくと良くわかるのですが、UX-12Aと71Aはフィラメント規格や最大プレート電圧(Ep)が全く同じで、プレート電流やグリッドバイアスはUX-12A<71Aです。つまり、拙作「71A全段差動PPアンプ」の各部電圧をちょっと変更すれば簡単にUX-12Aに挿しかえることができるので、71A差動アンプを下の回路図のようにUX-12A用に手直してシャーシごと転用しました。

赤字、赤線部分が手直し個所です。

手直しは至って簡単で、抵抗の新規挿入が片chあたり1ヵ所(2.2k/3W)、抵抗値の変更が同3ヵ所(27k/2W,11K/3W,180k/1W)、電源トランスの端子繋ぎ替えが2カ所(240Vを200Vに)だけです。

|

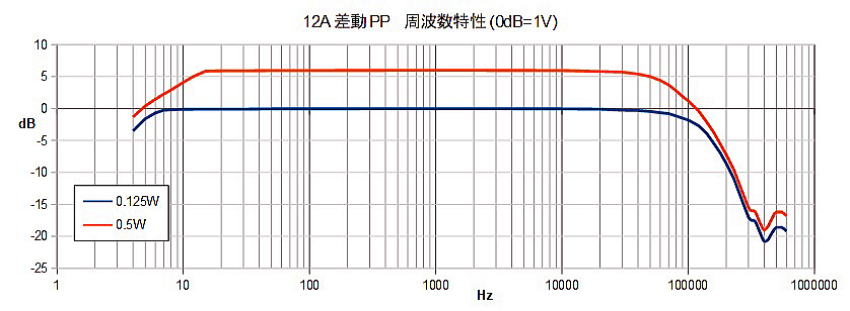

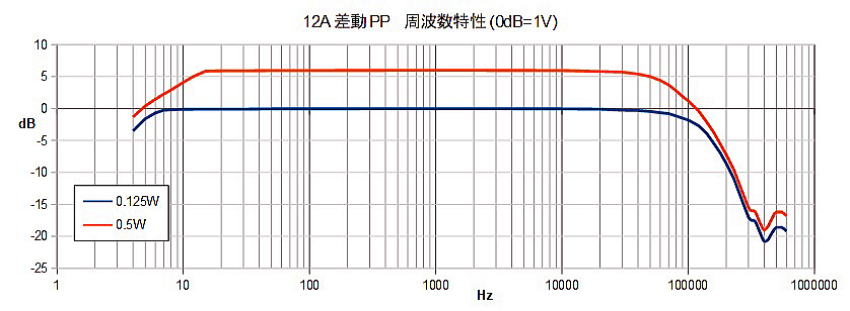

【基本特性】

| |

| 裸利得 |

45.3倍 |

※ 0.125W出力時 |

| 負帰還量 |

13.4dB |

|

| 最終利得 |

9.6倍 |

※ 0.125W出力時 |

| 最大出力 |

0.58W |

※ 1kHz 歪率5%以内 |

| 周波数特性 |

下グラフ参照 |

|

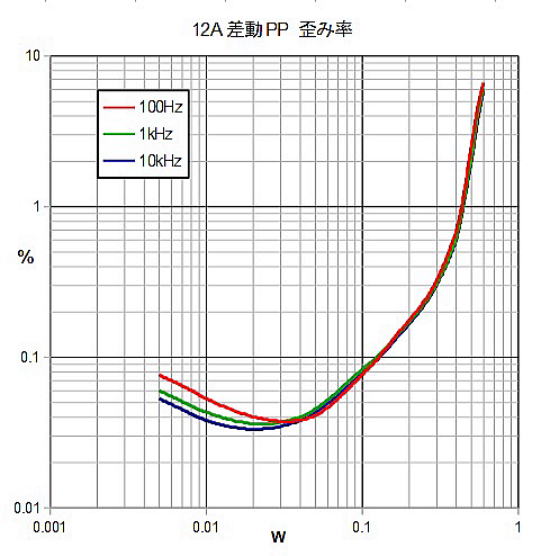

| 歪 率 |

下グラフ参照 |

|

| ダンピングファクタ |

10.1 |

※ 1kHz 0.5V時 ON-OFF方式 |

| ch間クロストーク |

-86dB |

※ 1kHz 0.5W時 |

| 残留雑音 |

65~77uV |

※ 入力ショート フルVR |

|

裸利得 不必要に利得が大きくなっているのは、UX-12Aよりはるかにμ(増幅率)の小さな71A用に設計したドライバ段を横着してそのまま転用しているためです。

最大出力 動作基点をもう少し最適化すれば0.62Wまで伸びますが、全体の歪み率とのバランスなどを考慮して、この辺りで手を打ちました。

周波数特性 広帯域で素直な特性が得られており、300kHz以上に見られる「暴れ」もそう大きなものではありません。0.5W出力時に16Hz以下の低域が直線的に落ち込むのは、出力トランスの低域飽和によるものなので、小型トランスの宿命として受け入れざるを得ません。

歪率 低・中・高域の歪みがこれほど揃うと、気持ちいいですね。多少バラけていたとしても、耳で聴いて違いがわかるものじゃありませんけど…

ch間クロストーク 20Hzから20kHzまで-84dB近くが得られ、さすがは差動PPです。

残留雑音 使用履歴のわからない薄汚れてくたびれた外観の球ばかりだったのでノイズが心配だったのですが、まったく問題ありませんでした。

方形波の状態は100Hzにわずかなサグ、10kHzにわずかなリンギングが観察できる程度でした。

|

|

【雑談】

UX-12Aは戦前、戦中を通し主に並3、並4ラヂオの出力管としてU字磁石のついたマグネチック・スピーカーをドライブしていたそうです。戦後しばらくはそれらの保守球などとして生産が続けられたとのことですが、当方が子供のころ(1950年代後半)に「壊れたから」と近所でもらった並3ラヂオは製造時期がそれほど古くなかったようで、よりパワーの出る5極管の6Z-P1にとって代わられてました。

右写真のバリウムゲッター管UX-12Aも戦後に生産されたもののようで、ご丁寧にも「RADIO RECEVING TUBE」とプリントされています。戦中ならこんな「敵性語」はもちろんアウトでしょうねえ。

内部抵抗が高いせいか(動作基点付近で実測5kΩ強)、71Aほどの低域の迫力はありませんが、清冽で爽やかな音色はどこまでも澄み切った秋空といった感じ。全体のバランスでは71Aに分がありますが、音数の多さや定位の良さ、濁りを感じさせない空気感といったところでは71Aを凌ぐものがあり、個人的には71Aよりこちらの方が気に入りました。もっぱら合唱曲を聴くのに愛用しています。

UX-12Aの同族で、同じ頃に開発されたUZ-12Cという国産球があります。残念ながら現物にお目にかかったことはありませんが、UX-12Aの電極を2個封入した直熱双3極出力管で、旧日本軍の小型無線機などに使われていたとか。これならたった2本で差動アンプが作れ、ぺるけさんのスマートなミニワッター用シャーシに収まるのですが、コレクター球として随分なお値段になっているようで…

(2019.12.16)

(2020.01.09=EpIp特性測定時のケアレスミスが判明したため、EpIp特性実測グラフを差し替えました) |

|

◆トップページに戻る

|