奈良 (滋賀 / 三重 / 和歌山 / 大阪 / 京都 / 奈良 / 兵庫)

2018.12.01 曽爾高原

見頃からはちょっと遅れましたが、曽爾高原まで ドライブ&ピクニックです。

夕日とススキ(案内板の写真から)

お弁当とファームガーデンでのおやつ

次女が懐妊したということで、親バカで安産祈願のサイクリング。宮参りと七五三でお世話になった龍田大社と毎年初詣している石上神宮へ。サイクリングなんでついでにコースの途中の神社やお寺にも寄り道して安産守一杯頂いてきました。

●広瀬神社

●龍田大社

●竜田川

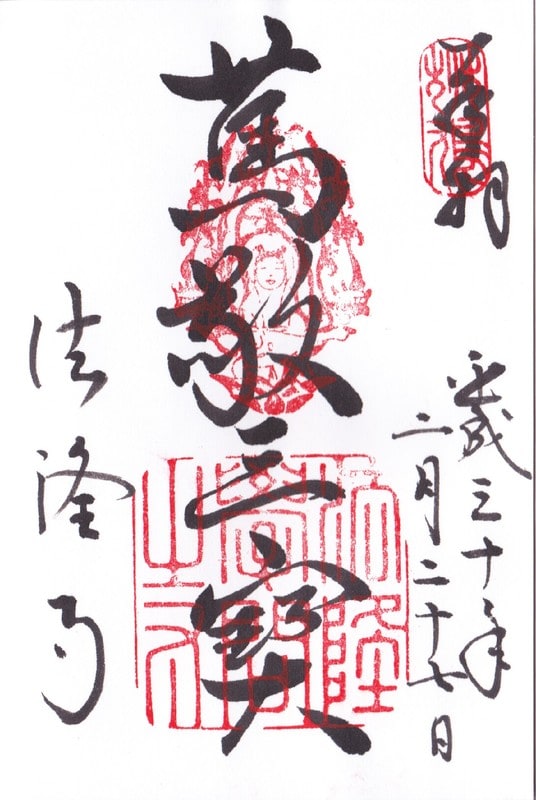

●藤ノ木古墳と法隆寺

●春日大社

●石上神宮

●お守り

2018.11.10 馬見丘陵公園

2018.11.03 白毫寺

正倉院展が目的ですが、ちょっと早めに来て駐車場近くのお寺に順番に見学です。まずは白毫寺

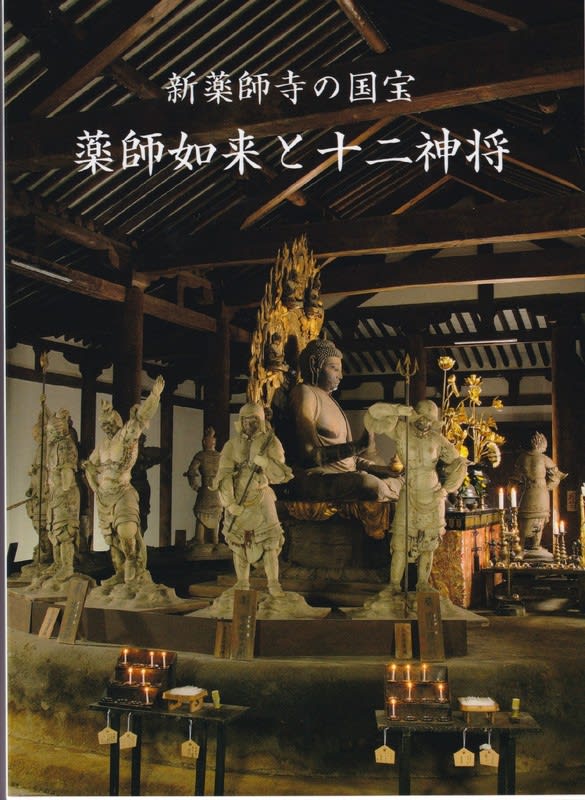

2018.11.03 新薬師寺

国宝の本堂にステンドグラスがはめ込まれていてビックリ。先代の住職が、東方にあるとされる浄土「浄瑠璃世界」を照らし出す「瑠璃光」(薬師如来が発する光のことだそうです)で本堂内陣を満たしたいとの発案し、文化庁の許可ももらって取り付けたんだそうです。建物が国宝ですので、建物に傷をつけるような釘などは使うができずはめ込み式でうまく工夫されていました。

本堂内陣

伐折羅(バサラ)大将、頞儞羅(アニラ)大将、波夷羅(ハイラ)大将

毘羯羅(ビギャラ)大将、 摩虎羅(マゴラ)大将、宮毘羅(クビラ)大将

招杜羅(ショウトラ)大将、真達羅(シンダラ)大将 、珊底羅(サンテラ)大将

迷企羅(メイギラ)大将、安底羅(アンテラ)大将、因達羅(インダラ)大将

2018.11.03 元興寺

元興寺にも久し振りに立ち寄りました。

2018.11.03 奈良国立博物館

正倉院展の招待券をゲットしたので2回目の訪問です。夕方 4時くらいだったんですけど混んでました。もう少し遅い方がいいかなと思って仏像館の見学からスタートです。

|

|

|

国宝が3点 展示されていました。左から、木心乾漆義淵僧正坐像(岡寺)、木造薬師如来坐像(奈良国立博物館)、木造釈迦如来坐像(室生寺)

正倉院展の見学も終えてテントスペースで人心地。駐車場に戻るため博物館の前を通ったら、まだ行列が続いていました。奥の列は、一般の入場者、手前の列は18:30から割引料金で見学できるオータムレートの切符購入の行列です。すごい人気です。

2018.10.31葛城市歴史博物館

古墳時代中期の甲冑に焦点をあてた展示があるということで、葛城市の歴史博物館を訪問です。

2018.10.30 斑鳩文化財センター

香芝から斑鳩に移動して、「斑鳩文化財センター」というところで藤ノ木古墳展です。

2018.10.28 興福寺中金堂

再建された興福寺中金堂を拝観してきました。あわせて久し振りなので東金堂と国宝館も見学。

落慶記念ということで夜間のライトアップも見学させてもらいました。

中金堂

東金堂と五重塔

中金堂のライトアップ

五重塔も綺麗でしたよ

パンフレット

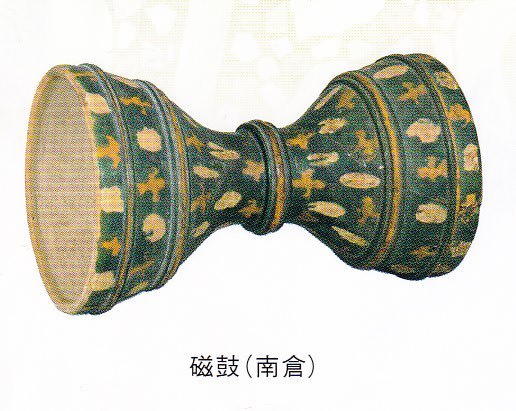

2018.10.28 正倉院展

中金堂を見学した後は、正倉院展です

|

|

|

2018.10.18 藤原宮跡

藤原宮跡もコスモスの名所です。

本薬師寺跡のホテイアオイ、まだ花は残っていました

2018.10.17 斑鳩 モスモス

法起寺のコスモスを見に行ってきました。

法輪寺です

法隆寺の五重塔と藤ノ木古墳

2018.10.13 馬見丘陵公園

ダリアが見頃でした

コスモスも綺麗でした。

ススキ

ムクゲ と ハナミズキの実

2018.10.07 松柏美術館

奥さんの趣味につきあって二つの美術館巡りです。松柏美術館で「上村松園・松篁・淳之の三代展」、天理参考館で「正倉院宝物の源流 ササン王朝展」を拝見してきました。松柏美術館の庭園では「ホトトギス」や「ハギ」などの秋の花も鑑賞することができ、いい目の保養になりました。

2018.09.28 芋峠

台風接近前の晴れ間、飛鳥方面へ。奥明日香の稲渕棚田から芋峠、津風呂湖へ抜け、桜井から纏向遺跡に寄り道して帰ってきました。距離76.5km、所要 延べ8H、久し振りの長距離でバテバテでした。

二上山バックの彼岸花

稲渕棚田

奥明日香〜芋峠へ

芋峠

津風呂湖

2018.09.23 大仏鉄道

今年の9/23 (日) はちょっと変わったところにハイキング、JRの加茂駅から奈良駅まで昔「大仏鉄道」という列車がが走っていたそうです。その橋梁跡や隧道跡巡りのハイキングコースができているということで歩いてきました。ノンビリ歩いて5時間の行程でした。

JR加茂駅で下りて、まずはランプ小屋、明治30年の建物でした。

駅の反対側に出ました。大仏鉄道の開業は明治31年4月だったそうです。

彼岸花が綺麗でした

コスモスも咲いていました

ゴール

2018.09.13 散歩 田原本

今日は東の方向へお散歩

唐古・鍵遺跡

池座(いけにいます)神社

初瀬川

彼岸花と名前の分からないキノコ

田圃と京奈和道と近鉄田原本線

ガマ

2018.09.11 散歩 飛鳥川

今日は南の方角にお散歩

ツユクサ と シラサギ

イトトンボ と 柿

2018.09.06 ファミリー公園

今日は徒歩で本当のお散歩、ファミリー公園の方を歩いてきました。

家を出て直ぐ、「アザサ」の花が咲いていました。

田圃の中を北へ向かいます

油掛地蔵

初瀬川から大和川に名前が変わります。

ファミリー公園

かき氷を頂きました

赤トンボ

帰路の道標と二上山

2018.08.30 石舞台

今日は石舞台までお散歩

2018.08.27 斑鳩

夕方からちょっとサイクリング、斑鳩方面です。

法隆寺境内

法起寺

慈光院

2018.08.21 ホテイアオイ

大阪桐蔭の優勝を見届けてから ちょっとお散歩。本薬師寺跡のホテイアオイが見頃を迎えていました。出かけにちょっと驟雨があったのですが、そのお陰で虹にも遭遇。

2018.07.27 亀の瀬

久し振りに西の方角にサイクリング、保田から廣瀬神社に出て、旧道を王寺まで。途中にヒマワリ畑があったので、ちょっと寄り道

大和川にかかる潜水橋と大和路線の鉄橋

王寺から龍田大社に出ました。風鈴祭の準備中でした

旧龍田道です。峠の八幡様とお地蔵様

亀の瀬です。大和路線の鉄橋をくぐりました。

「青谷青少年運動広場」からつり橋を渡って国道25号線です。国道沿いで帰宅、2時間半の行程でした。

2018.07.19 大仏池

朝早いうちにと思ったけど結局出発は7:30、最初は飛鳥方面へ2時間程度と考えていたけど、真直ぐ東に向かって上街道に出たところで奈良公園に向かおうと趣旨替え。北進して奈良公園 東大寺、大仏池から平城宮跡にでて戻って来ました。帰宅は11:00、熱中症ヤバかったです。10:00には戻ってこないと駄目ですね。シャワーを浴びて、エアコンで体を冷やして、お昼は一人鍋、お腹がふくれてウトウトして、まどろんでいたら夕方になっていました。

大仏池

2018.07.15 藤原京のハス

藤原京跡のハスが見頃だったので、今日は奥さんと一緒に朝からハス鑑賞。車で行って置くところがなかったら困るので、運動がてら自転車です。

本薬師寺にもちょっと寄り道、ホテイアオイが数株ですが咲いていました。

2018.07.12 キトラ古墳

箸尾から御所にでて高取、キトラ古墳、天武持統天皇陵、藤原京跡と回ってきました。

2018.06.15 薬師寺

国宝の東院堂を訪ねました

東院堂の本尊、国宝「聖観世音菩薩立像」です

金堂と西塔、東塔はまだ工事中

食堂(じきどう)前には蓮の花

2018.06.13 田植え始まる

お昼からちょっとサイクリング、田植えが始まっていました。

畝傍山と耳成山

藤原宮跡のハス畑

奈良文化財研究所 藤原宮跡資料室、入館無料だったので ちょっと寄り道

帰り道、田原本の矢部地区、綱掛です。この綱掛を持って村中を練り歩いた後、この場所に掛けて豊作祈願と村の邪気除けを行う儀式だそうです

2018.06.09 馬見 花菖蒲まつり

馬見丘陵公園で花菖蒲まつりが始まりました。土曜日ということでなかなかの人出、お茶席や売店も出来ていてなかなかの賑いでした。紫陽花とか六月の花もいろいろ咲いていました。

黄色の花は「キンシバイ」

紫陽花も見頃でした

コクチナシとスイレン

シモツケとタイサンボク

ゆり(ヘメロカリスという名前だそうです)とクレマチス

2018.06.07 ササユリ

大神神社のササユリが見頃ということで参拝してきました。大神神社のささゆり園以外にも狭井神社から久延彦神社を巡る散策路にもササユリの群落があり、こちらは これからというところでした。

ささゆり園

ささゆり園から狭井神社に向かいます

狭井神社の拝殿と登山口

大美和の杜展望台、西に大和三山と二上山

東に三輪山、久延彦神社ではお朱印を頂きました

展望台から久延彦神社に向かう途中にもささゆり園があります

久延彦神社から若宮神社に向かう道では花菖蒲が綺麗でした。民家の庭にはカラーも咲いていました

若宮神社

2018.06.01 唐古鍵ミュージアム

唐古・鍵ミュージアムがリニューアルされたということで、ちょっと見学です。

田原本の青垣生涯学習センターの2階にミュージアム併設されています

楼閣の描かれた土器片も展示されていました

再現された楼閣

2018.05.26 花菖蒲(馬見丘陵公園)

2018.05.26 紫陽花(馬見丘陵公園)

2018.05.26 ポピー(馬見丘陵公園)

2018.05.22 歴史に憩う橿原市博物館

この前、新沢千塚古墳までカキツバタを見に来た時、目新しい博物館が出来ているのに気付いて今回訪問です。「歴史に憩う橿原市博物館」という名称です

|

|

|

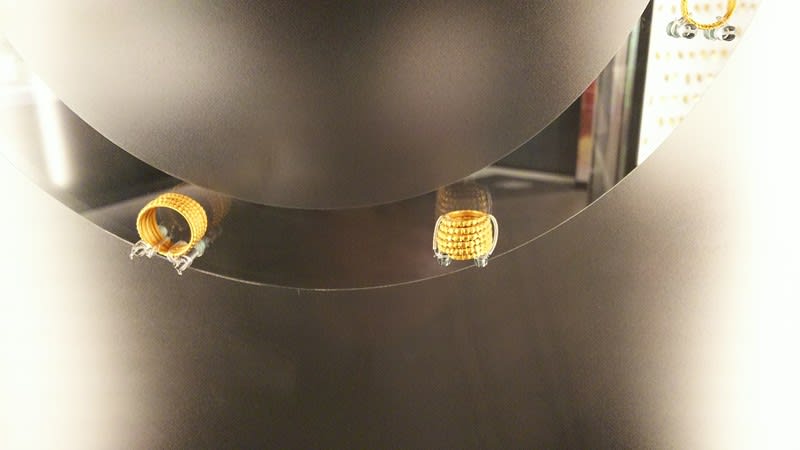

新沢千塚古墳には数百の古墳が密集しており、その中の126号墳から出土した被葬者の装身具や身の回り品がショーアップされて展示されていました。これらは一括で国の重要文化財に指定されており、本物は東京国立博物館です。この博物館ではそのレプリカでの展示となっていました。

金の指輪と熨(ひのし)

刀と腕輪と衣服の飾り

ガラス製の椀

2018.05.22 橿原市考古学研究所付属博物館

「歴史に憩う橿原市博物館」を見学した後、今度は橿原市考古学研究所付属博物館へ。「日本考古学と橿考研80年の軌跡」という展示会を拝見してきました。たまたまですが、こちらには新沢千塚126号墳出土品の実物が展示されていました。

ペルシャのガラス椀、古墳時代から世界と繋がっていたんですね

こちらは常設展示、国宝の藤ノ木古墳出土品です

出土品太刀の復元品

重要文化財の「太安万侶墓誌」、太安万侶は古事記の編纂者、墓誌には「左亰四條四坊従四位下勲五等太朝臣安萬侶以癸亥年七月六日卒之 養老七年十二月十五日乙巳」と記載

2018.05.22 史跡 益田池堤

博物館めぐりの途中で「史跡 益田池堤」の看板発見、益田池は平安時代初期に高取川から水を引き込んで作られた大貯水池で、弘法大師空海もこの工事に関わったことが記録されています。

随分と草木が伸びています

説明板

2018.05.21 猿沢池

家でやることもなくなったので昼からちょっとサイクリング。猿沢池まで往復してきました

スタートは田原本方面へ、ちょっと道を変えて進んでいくと見慣れない神社、池座神社とあります。正式名称は「池坐朝霧黄幡比売神社(いけにますあさぎりきはたひめじんじゃ)」、平安時代まで遡れる かなり由緒のある神社のようです。

拝殿と本殿

もともとは法貴寺というお寺の鎮守社で、天神様をまつっていたようです。お寺の名残の鐘楼がありました

上ツ道を北上、奈良町まできたら変わった自転車が置いてありました。レンタサイクルのようです

猿沢池到着、帰りは下ツ道です

菅原神社というところに寄り道、三種の神器の草薙剣を作った神様が祀られているとか

ファミリー公園前まで戻って来ました

2018.05.19 新沢千塚ふれあいの里

奈良TVでカキツバタが見頃といっていたので「新沢千塚ふれあいの里」というところを訪れました。しばらく訪れていなかったのですが、新沢千塚古墳群という国指定史跡があり、それが整備されて家族向けのいい遊び場になっていました。

2018.05.11 五月の花

二上山方面をサイクリング、振り返ると、大和青垣と大和三山

途中、馬見丘陵公園に寄り道、季節の花を観賞してきました。バラです

ネモフィラとキショウブ

ミツバツツジとエゴノキ

シランとポピー

蝋梅とハナモモ

サクランボとモミジ

2018.04.20 レスティ唐古・鍵

「道の駅 レスティ唐古・鍵が本日オープン」ということで 野次馬してきました

道の反対側は遺跡公園として整備された「唐古・鍵遺跡史跡公園」、建物は遺構展示情報館(公園事務所)

遺構展示情報館の中

橋を渡っていくと、楼閣がリニューアル、お土産は、奈良交通のボンネットバス形バームクーヘンのラスク

20180402 チーリップフェア

チューリップフェアは来週からだけど、桜との競演は今週一杯かな? ということで馬見丘陵公園です。

20180329 佐保川

この前は明日香村に向かったので、今日は奈良公園を目指します。下ツ道から佐保川沿い、途中で平城宮跡の朱雀門広場を見学して、奈良公園から上街道(上ツ道)で帰宅です。桜は満開、平日なのにスゴイ人出でした。

佐保川沿いの桜

平城宮跡に到着

東大寺、裏手から

戒壇院

南円堂と猿沢の池、ここから上街道で我が家まで、面塚公園の桜も満開でした

20180327 飛鳥川、桜いろいろ、菜の花も

飛鳥川沿いをサイクリングです。桜は満開、菜の花も満開でした。

太安万侶碑とボケの花

石舞台

はなもも

藤原京跡

唐古・鍵遺跡と麺塚古跡

20180325 石上神宮公苑

買い物前にちょっとお散歩。イオンの駐車場に車を置いて、最寄りの石上神宮公苑までハイキングしてきました。往復2時間くらいの行程、桜は三分咲きの感じでしたが、頑張っている花も見つけました。

天理の旧地名でもある丹波市町のアーケードの名残と、その横にある市座神社

桜は三分咲き

うだつのある街並み

このあたりの道筋は、近世には「上街道」、古くは「上ツ道」といわれたそうです

桜が満開のところもありました

桜の古木、頑張って咲いています

石上神宮公苑、さくらはまだまだです

20180310 梅満開

奥さんを実家に送った帰り、馬見丘陵公園の梅園に立ち寄ってみました。ウメは満開、ハモモは咲き始め、サクラは蕾ふくらむ、という感じでした。

白梅

紅梅

ハナモモ 咲き始め

サクラ蕾膨らむ

20180227 太子道

大和古道、今日は太子道を走ってみます。

スタートは屏風の杵築神社。年に1回くらいの割で境内の掃除当番が回ってくるという地元の神社です。祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)、八岐大蛇退治で有名な神様ですが、八岐大蛇とは暴れ川のことでそれを鎮めた神様ということで治水の神様でもあるようです。

聖徳太子がこの地区で接待を受けたとの説話を絵馬にしたものが拝殿内に奉納されています。ちなみに接待の際に風よけに屏風を立てたというのが、この地区の地名「屏風」の云われだとか。いつのまにか絵馬に立派な額装がされていました。右は江戸末期に奉納された「おかげ参り絵馬」

杵築神社の向かい側には白山神社があります。白山神社は水利の神様になります。境内に、先程の聖徳太子絵馬で、聖徳太子が腰をかけたと伝わるの「腰掛石」があります。

聖徳太子像もあります。馬の名は黒駒、たづなを曳いているのは従者の調子麿

北に進んで左手に古墳が見えたので、ちょっと寄り道、島の山古墳です。考古学上の重要な古墳のひとつになります。

北進して田圃の中を太子道が延びていきますが、お地蔵さんがありました。油掛地蔵と言うそうです。このお地蔵さんに油をかけてお祈りしたら子供のでき物が治ったという逸話があり、また、水害の多い地域なので、油をかけて水をはじくようにということで油掛地蔵だとか。

大和川の土手近くまで来ました。ここにも杵築神社。そして大和川を渡って安堵町、ここにも杵築神社がありました。祭神は素戔嗚尊、治水の神様です

安堵町の町中に入って、飽波神社(あくなみじんじゃ)です。鳥居には安久波神社とあります。聖徳太子に関係の深い神社のようです。祭神はここでも素戔嗚尊でした。

この神社にも「聖徳太子の腰掛石」がありました。手に持っているのは十七条の憲法のようです。

多分、下のの聖徳太子像の画が参考になっていると思います。画の両側の人物は山背大兄王と殖栗王といわれています

富雄川沿いに出て、上の宮遺跡公園です。上の宮遺跡は聖徳太子が晩年を過ごした飽波宮である蓋然性が非常に高いとか

上の宮遺跡公園の近くで、こんな看板を発見。最初の白山神社にあった銅像の従者「調子麿」と愛馬「黒駒」が葬られたと伝わる古墳があるそうです。

左が、従者「調子麿」の墓との伝承がある調子塚古墳。右が、愛馬「黒駒」の墓との伝承がある駒塚古墳、国道25号線のすぐ横にありました

法隆寺に到着、夢殿をバックに 南大門です

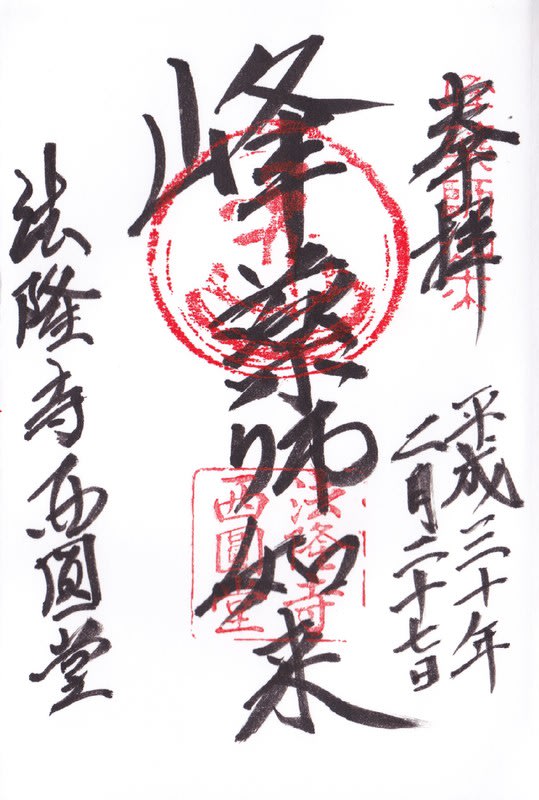

今日は西円堂を訪ねました

西円堂の本尊は薬師如来、法隆寺でも一番高い場所に位置しているということで「峰の薬師」とよばれているそうです。

西円堂の隣りに鐘楼があります。正岡子規が「柿食えば鐘がなるなり法隆寺」と詠んだ鐘になります。今でも時鐘として毎日2時間おきに鐘を撞かれているそうです。今の鐘は昭和になって作り直した鐘だそうで、厳密には正岡子規はこの鐘の音は聞いていないことになります。

ゴールは聖霊院です。聖徳太子をまつる仏堂ですのでお参りしました。ご朱印も頂きました。以前「以和為貴」(十七条憲法の第一条)の朱印は貰っていたので、今回は第二条の「篤敬三寶」(篤く三宝を敬う)です。三宝とは仏・法・僧のこと

聖霊院の中は外陣と内陣に区切られており、通常の参拝は外陣から行います。内陣には厨子が三つ並んでいますがその扉は閉じられています。秘仏ということなのですが、外陣に御開帳された時の写真が掲示されていますので、なんだか拝観させてもらった気になります。

正面の厨子に太子像、平安時代、聖徳太子の500回忌に際し作られたとのこと。摂政時代のお姿を表しているそうです。向かって右側の厨子には、太子に仏教を教えた恵慈法師像と太子の兄弟の卒末呂王像。向かって左側の厨子には、太子の息子の山背大兄王像と太子の兄弟の殖栗王像が安置されています。これら五体の木造は一括で国宝指定されています。

五重塔と金堂が見えました

20180226 傘堂

二上山方面へサイクリング、登山コースの入口まで来て「傘堂」を発見。奈良県の指定有形民俗文化財だとか

笠堂の向かいに当麻山口神社の鳥居がありました。お参りに来られる方も結構おられました

下っていくと当麻寺の三重塔が見えました

さらに下って竹ノ内街道に出ました。葛城市の総合体育館のところにあった「緑の一里塚」

そのまま横大路に入って八木まで、「八木 札ノ辻」です

ここからは「下ツ道」、寺川沿いを家の近くまで、「今里の浜」です

20180223 下ツ道

今日は下ツ道を平城宮跡まで走ってみました。家の近くに朝の時間だけ一方通行という細い道があるのですが、旧街道っぽいので調べてみると大和の古道「下ツ道」らしいです。ちなみにこの前走った上街道は大和古道としては「上ツ道」というそうです。

走り始めて直ぐ、二階堂という地区のあたりです。こんな感じの道がずっと続いて行きます。京奈和道の工事現場では、う回路ができていました

さらに道なりに進んで行くと下ツ道の発掘の看板がありました。

その看板の突き当りに神社がありました。売太神社、古事記の稗田阿礼を祀った神社です。天才的な記憶力を持たれていた方ということですので、最近物忘れが...ちょっと心配ということでお参りもさせて頂きました。

売太神社のある稗田地区は環濠集落としてもしられています

ここからは「下ツ道」らしき道は無くなって、できるだけ交通量の少ない道を探しながら北上して朱雀門です

朱雀門からの太極殿

20180220 上街道 再び

この前は五智堂までで雨に遭遇してしまったので、その続きです。本当に上街道を辿ると奈良まで行けるのか、今回は自転車でたどってみました。

スタートはJR桜井線「巻向駅」、こんな看板がありました

大和神社、おおやまとじんじゃと読みます。祭神は大国魂神

天理市の丹波市町まで来ました。正面の屋根だけの建物は昔のアーケードのなごりとか。天理市内の教団的色彩とは違う景色です

天理市内、交差点の名称に丹波市(たんばいち)の地名が残っていました

西名阪道の高架下です。高架をくぐると右手に和爾下神社の鳥居

和爾下神社にちょっと寄り道、拝殿と本殿。本殿は重要文化財だそうです

楢(なら)神社、鳥居が金銅性でした

帯解(おびとけ)寺、安産祈願のお寺です

元興寺まできてしまいました。 奈良町を通り過ぎて目の前に池が

猿沢の池に到着。奈良まで普通に走れました。いい道発見です。これからいろいろ使えそうです

20180217 山の辺の道から上街道へ

山の辺の道の西側に味わいのある商店街が南北に続いています。昔からの街道筋だとは想像していたのですが、やっと街道名がわかりました。上街道というそうです。大阪から伊勢を目指す伊勢街道の一部、奈良と桜井を結ぶ街道になります。既に自転車では何度か通過しているのですが、今回歩きにチャレンジしてみました。どういう風にアレンジを広げていくかはこれからなんですが、まずは歩いてみました。

スタートは石上神宮、神社の駐車場に車をおいて山の辺の道を長岳寺あたりまで行って、そこから上街道を天理まで歩いて帰ってくるという目論見です

山の辺の道です。白い花、樹皮から見て桜のようです。冬桜でしょうか?

綿の種が販売されていました。洋綿と和綿の2種類、奥さん栽培してみるということで買い求めました。

夜都伎神社まで来ました。梅がそろそろです。蕾が赤く色づいてきています

夜都伎神社の拝殿、茅葺屋根が綺麗に吹き替えられていました

竹ノ内の環濠集落、手前は桜、桜の時期にはいい構図でしょうね

菜の花畑

ユキヤナギ

枇杷の花も咲いていました

長岳寺を過ぎてから西へ、黒塚古墳を通り過ぎて上街道に入りました。雰囲気がある建物です

杉玉です。造り酒屋さんだったのかな?

五智堂まで来ました。上街道沿いの長岳寺の飛び地境内にあります。ここでにわか雨です

にわか雨の中、あと一時間 街道沿いを歩くのはちょっとしんどいと判断。JR柳本駅が近くですので あともどりして天理までは電車で移動しました。本日はここまでです。

お昼ご飯は天理のアーケード街の大衆食堂でした。自分はチャンポン、奥さんは天婦羅うどん、あとから入ってきたお客さんは鍋焼きうどん、手間のかかるメニューばっかりでしたが普通に対応していて、出来上がりは、見た目うまそう、味も及第点以上、いいお店に入れました。

20180214 当麻寺奥院の寒牡丹

いい天気、久し振りのポカポカ陽気、こんな日に自転車乗らなくていつ乗るの、という奥さんのハッパを受けてサイクリングです。(ちなみに奥さんはハッパをかけてからお仕事へ)。

昨日は梅だったから今日は寒牡丹かな? 長谷寺と石光寺は行ったことがあるんで、もう一つの名所、当麻寺の奥の院まで走ってきました。

当麻寺奥院の本殿と山門です

当麻寺の国宝「三重塔東塔」が見えました

浄土庭園も見どころです

寒牡丹です

雪が少し残っていました

宝物館も拝観させて頂きましたが、国宝の「倶利伽羅竜蒔絵経箱」は東京国立博物館に寄託とのこと。残念ながら拝見することはできませんでした。

20180213 馬見丘陵公園 梅

ずっと家の中だったので少し歩こうと馬見丘陵公園です。公園をグルッと一周して一時間と少々、春への準備は完了みたいですが咲いている花は少なかったです。

ロウバイは満開、正式名は「ソシンロウバイ」というそうです

公園の一角にある梅園です。まだ咲き始めでした。

20180212 奈良公園

今朝の奈良公園。娘が横浜へお出かけ、帰りを夜行バスにしてJR奈良駅に着いたら一面の雪世界だったそうです。

猿沢の池と興福寺五重塔

春日大社境内と東大寺境内

東大寺

20180116 恭仁(くに)宮跡

いい天気ということだったので久し振りにちょっとハードなサイクリングです。加茂にでて恭仁宮跡に立ち寄ってから山の中に入って岩船寺、そのまま柳生に抜けて天理ダムから帰ってきました。走行距離90km、ズーっと上りで最後に一気に下るというコース、只今、全身に疲労感、体から湿布の匂いがプンプンです。明日は雨模様みたいだし一日布団の中決定です。今日のコースはこちら ⇒ https://yahoo.jp/lxD7uz

平端まで来たらナビに「筒井順慶の墓」の表示、そういえばまだ訪れたことがなかったな、ということで、ちょっと寄り道

お堂といわず覆堂と言っています。中に筒井順慶のお墓として五輪塔が安置されています。覆堂は重要文化財だそうです。wikiの解説では、覆堂(ふくどう、おおいどう、さやどう)とは、貴重な文化財、史跡等を風雨から保護するために、それらを覆うように建設された簡易な建築物で、もともと覆堂としてつくられた建造物が、年月を経て覆堂自体に文化財的価値が生まれるということもある。とのことです。

覆堂つながりで薬師寺東塔の覆屋

史跡「山城国分寺跡」、恭仁宮跡の跡地に国分寺が建てられていたそうです

恭仁京大極殿跡

近くにある「くにのみや学習館」、恭仁宮の説明ビデオや遺跡からの出土品が展示されています

岩船寺です

須川ダム湖

柳生に出ました

駐在所の前で一休み

国道369号線を北上、杣の川町あたりです。雪がまだ残っています。もうこのへんで疲労困憊

2018.01.06 橿原神宮

2018年上半期はどんな運勢?【星座別】運勢&行くべき関西のパワースポット<eoおでかけ>というのがあって、かに座は「橿原神宮」とのこと。運勢アップのため橿原神宮にお参りです。

橿原神宮と言えばでっかい干支絵馬 拝殿の間近でお参りができました

参拝のあとは駐車場に車を置いて明日香をハイキング、キトラ古墳(四神の館)を目指しました。まず、橿原神宮と線路をはさんだ裏手にある久米寺を訪問

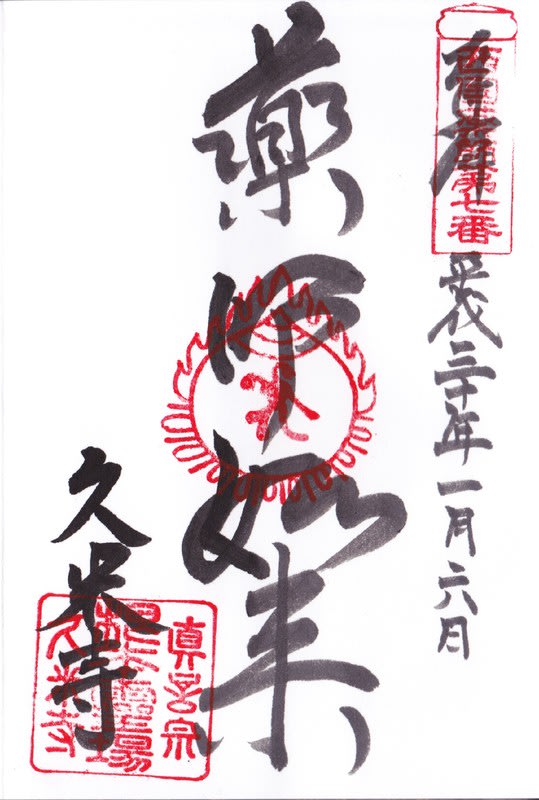

久米の仙人と弘法大師にゆかりのあるお寺になります。お参りしてご朱印も頂きました

久米寺からは、線路沿いを北へ、しばらく歩いて欽明天皇量です

お隣の吉備姫王墓

猿石

飛鳥駅近くのカフェ、ここで軽いお昼 檜隅寺跡

農業体験工房 キトラ古墳と「四神の館」が見えてきました

「四神の館」です キトラ古墳

「四神の館」の展望台から農業体験工房と檜隅寺跡を望んでいます。正面に畝傍山も見えます

帰りは飛鳥駅まで歩いて、橿原神宮前駅まで電車でショートカットしました。約4時間の行程でした

2018.01.01 石上神宮初詣

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。午前中は毎年お詣りしている石上神宮でした。干支神籤は末吉、前年より運気上昇だそうです。幸先よし