|

群馬 |

文化遺産データベース |

参考Photo |

|

参考リンク |

確認日記 |

|

ハラミュージアムアーク |

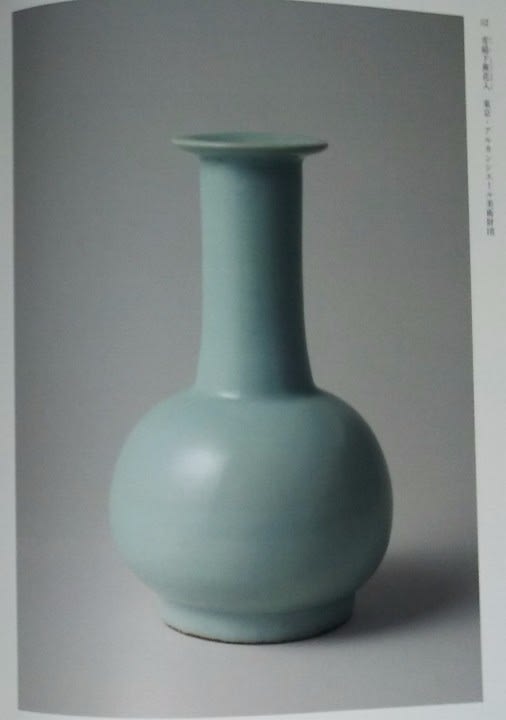

青磁下蕪花生(東京・アルカンシエール美術財団蔵、群馬・ハラミュージアムアーク保管) |  |

頸が太く胴の丸みがゆったりとして、安定感のある見事な姿である。丁寧慎重な作調、むらのない美しい釉調であり、このような青磁は類例が少ない。数ある青磁花生の中でも傑出した作である | - | 20171107 国宝展Ⅲ |

|

旧富岡製糸場 |

旧富岡製糸場 繰糸所 (群馬・富岡市) |  |

極東地域において,西洋,特にフランスの技術を導入し,日本固有の技術と融合させることで産業革命を成し遂げ,世界の絹文化の発展に大きく貢献した我が国の絹産業の拠点施設であり,文化史的に深い意義を有している | - | 20180416 富岡製糸場 |

| 旧富岡製糸場 | 旧富岡製糸場 東置繭所 (群馬・富岡市) |  |

極東地域において,西洋,特にフランスの技術を導入し,日本固有の技術と融合させることで産業革命を成し遂げ,世界の絹文化の発展に大きく貢献した我が国の絹産業の拠点施設であり,文化史的に深い意義を有している | - | 20180416 富岡製糸場 |

| 旧富岡製糸場 | 旧富岡製糸場 西置繭所 (群馬・富岡市) |  |

極東地域において,西洋,特にフランスの技術を導入し,日本固有の技術と融合させることで産業革命を成し遂げ,世界の絹文化の発展に大きく貢献した我が国の絹産業の拠点施設であり,文化史的に深い意義を有している | - | 20180416 富岡製糸場 |

|

栃木 |

|||||

| 足利学校遺蹟図書館 | 宋刊本文選(金沢文庫本)(足利市蔵・足利学校遺蹟図書館保管) |  |

中国、秋の末から六朝梁までの前後130人の詩賦文章を集めたもので、元は30巻であったが、唐時代に李善らが注を加えて60巻とした。本書はもと金沢文庫に蔵されたが、永禄3年(1560)6月、北条氏康・氏政父子が九華に送り、足利学校に蔵されたといわれる | 栃木県 | |

| 足利学校遺蹟図書館 | 宋版周易注疏(足利市蔵・足利学校遺蹟図書館保管) |  |

易経に関する古文書、魏の王弼、晋の韓康伯が注をなし、唐の孔穎達が勅を奉じて撰したもので、13巻(巻首缺)からなる | 栃木県 | |

| 足利学校遺蹟図書館 | 宋版尚書正義(足利市蔵・足利学校遺蹟図書館保管) |  |

前漢の孔安国の注をもとにして、唐の孔穎達が勅を奉じて疏を撰した「尚書」の注疏で彼の五経正義の一つである | 栃木県 | |

| 足利学校遺蹟図書館 | 宋版礼記正義(足利市蔵・足利学校遺蹟図書館保管) |  |

唐の孔穎達の五経正義の一つである。この礼記は35冊で、足利学校に蔵する「周易」「尚書」とともに越刊本である | 栃木県 | |

|

二荒山神社 |

小太刀 銘来国俊・黒漆蛭巻太刀拵(二荒山神社) | この小太刀は鎌倉中期から末期、山城國来國俊の作で、同工の現存する作刀は太刀・短刀は多いが、このように引締った奇麗な姿の小太刀は稀有であり、この作は日本一と称すべきものである | 栃木県 | ||

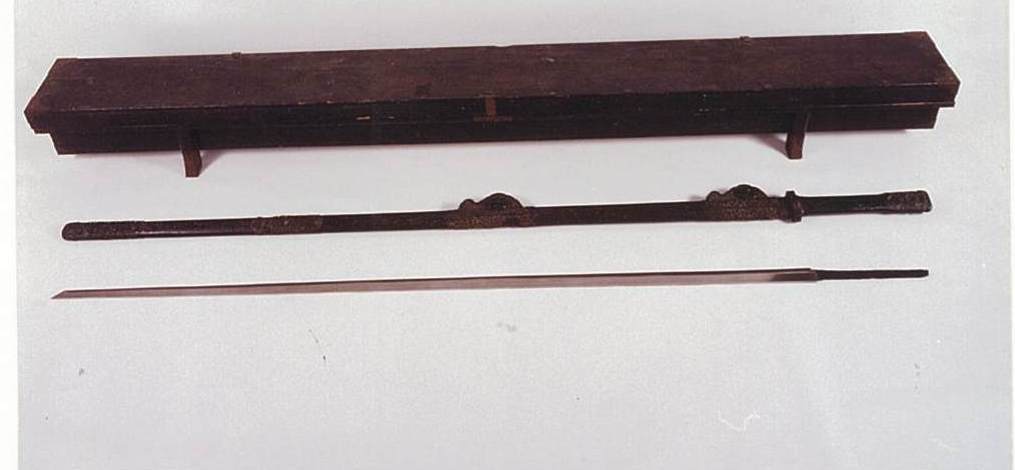

| 二荒山神社 | 大太刀 銘備州長船倫光 貞治五年二月日(二荒山神社) |  |

備前長船兼光の門と伝える倫光の傑作で、野太刀又は背負太刀と呼ばれるこのような長大な太刀が南北朝期に流行したが、この作に見るような健全で雄大なものは稀有で、大太刀としては日本一と目されている | 栃木県 | |

| 日光東照宮 | 太刀 銘助真(日光東照宮) |  |

助真は鎌倉中期備前の福岡一文字派に出で、のちに鎌倉幕府に召されて相州鍛治の開拓者となり、鎌倉一文字とも呼ばれた名工である。この太刀は堂々たる体配に大模様の華やかによく働いた丁字刃を焼いて、同作中第一の名作であるばかりでなく、同期備前刀の代表作と目されている。徳川家康はこれを加藤清正から贈られて愛刀としたもので家康が磨り上げたと思われる。この太刀は東照宮鎮座以来無二の神宝として伝来し、著名である | 栃木県 | |

| 日光東照宮 | 太刀 銘国宗(日光東照宮) |  |

鎌倉中期、備前三郎國宗の作で、その名声に相応した技量を十分に示した健全な大作である。池田輝政から徳川家康に贈られて、その愛刀となり、東照宮に神宝として伝えられた | 栃木県 | |

| 日光東照宮 | 東照宮本殿・石の間・拝殿(1棟) |  |

日光東照宮は元和3年(1617)の創建で、神君徳川家康公を祀る霊廟である。古来より日光は神仏習合の霊場であり、輪王寺及び二荒山神社等の諸堂宇が建立されていたが、既設の諸堂社を移建し、造営したのもである。その後、寛永13年(1636)に三代将軍徳川家光公によって所謂寛永の大造替が行われ、現在の姿になった。東照宮は当時のあらゆる文化を取り入れ、美術工芸の粋を尽くしたものであり、江戸時代初期における我が国の代表的建造物である。その名声は世界的なものであり、平成10年に輪王寺や二荒山神社とともに、「日光の社寺」として世界遺産に登録された | 栃木県 | 20100809 日光東照宮 |

| 日光東照宮 | 東照宮正面唐門・背面唐門 2棟 |  |

陽明門内正面の門で、左右に透塀が接続している。本殿、石の間及び拝殿を囲繞し、背面にも唐門を設けている。正面唐門は胡粉の白を主体とし、黒紫色の象嵌で装飾する特殊な技法の外に蒔絵が用いられ、各種の人物彫刻が陽明門と共に多く用いられている。背面は常時ほとんど見えないところではあるが、随所に錺金具をるなど非常に豪華に装飾され、柱その他は金箔押しが施されている | 栃木県 | 20100809 日光東照宮 |

| 日光東照宮 | 東照宮東西透塀 2棟 |  |

唐門の左右から延びて、本殿、石の間及び拝殿を囲繞する透塀で、東照宮において最も神聖な一廓を囲っている。長押間の胴羽目に格狭間を設け、中に格子を組み花狭間を入れ、腰長押下には水鳥の彫刻、欄間には野鳥の彫刻を嵌めて極彩色を施し、腰及び内法長押に金箔地の上に密陀彩色で花菱繋ぎ文様を描いており、唐門と比して優美さを感じさせる | 栃木県 | |

| 日光東照宮 | 東照宮陽明門 |  |

江戸時代初期の工芸・装飾時術の粋を集め作られた、東照宮を代表する建築物である。その名称は朝廷から賜ったもので、上層の扁額は後水尾天皇の御宸筆である。1日中眺めていても見飽きない、日が暮れるのも忘れてしまうということから日暮門とも呼ばれる | 栃木県 | |

| 日光東照宮 | 東照宮東西廻廊 2棟 |  |

陽明門から東西に延びて本殿などを取り囲む廻廊である。胴羽目に極彩色の花鳥の大彫刻を嵌めている。胴羽目下蹴込部には水鳥の彫刻、欄間には雲形の彫刻を施す。東廻廊潜門の蟇股の中に眠り猫が彫刻してある | 栃木県 | |

|

輪王寺 |

輪王寺大猷院霊廟本殿・相の間・拝殿(1棟) |  |

本殿は、三間×三間。入母屋造り。裳階付き。銅瓦葺き。三間四方の母屋に裳階を四方につけた本格的な仏殿造りである。 | 栃木県 | 20100809 輪王寺 |

| 輪王寺 | 大般涅槃経集解 59巻(輪王寺) |  |

平安時代の作品、京都粟田にあった円覚寺(現在は廃寺)のものと伝えられている。天海僧正の慈眼蔵に伝来したものである。 | 栃木県 | |

| 笠石神社 | 那須国造碑(栃木・笠石神社) |  |

大字湯津上の笠石神社に祭られている石碑で、文字の刻まれた石の上に笠のように石を載せていることから「笠石」とも言われている。この石碑には、「那須国造であった那須の直韋提は郡の長官を賜り、その彼が庚子の年(700)に亡くなったので、後継者の意斯麻呂らが、石碑を作って故人を偲び祀った。」というようなことが記されている。この石碑は群馬県吉井町の多胡郡碑、宮城県多賀城市の多賀城碑とともに日本三古碑の一つに数えられており、その中でも最も古いものといわれている | 栃木県 | |

| 鑁阿寺 | 鑁阿寺本堂 1棟(栃木・鑁阿寺) | 鑁阿寺は建久7年(1196)足利義兼が創建したとされ、構造は雄大で手法は剛健であり、すこぶる宏壮の風を帯びているところは鎌倉後期の禅宗様に和様を加味した建築の好標本であるといえる。 | 栃木県 | 20180416 鑁阿寺 | |

|

埼玉 |

|||||

|

埼玉県立さきたま史跡の博物館 |

武蔵埼玉稲荷山古墳出土品 (文化庁、埼玉県立さきたま史跡の博物館保管) | 稲荷山古墳は、埼玉古墳群の中で最初に造られた古墳で、その時期は5世紀後半とされています。墳丘は、全長120m、高さ12mほどで、県内で3番目の規模を誇る前方後円墳です。昭和43年に稲荷山古墳の後円部を発掘したところ、頂上から2基の埋葬施設が発見され、そこから金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)をはじめ、神獣鏡(しんじゅうきょう)、硬玉勾玉(こうぎょくまがたま)、金銅帯金具(こんどうおびかなぐ)、工具類、武器類等の副葬品が出土しました。これらの副葬品は、昭和58年に一括して国宝に指定されました | 行田市 | ||

| 埼玉県立さきたま史跡の博物館 | 太刀 銘備前国長船住左兵衛尉景光 作者進士三郎景政 嘉暦二二年己巳七月日(埼玉県立歴史と民俗の博物館) | 鎌倉時代終り頃。長船景光と景政の合作。長さ82.4センチメートル。表に願主「武蔵国秩父郡住大河原左衛門尉丹治時基」云々の寄進銘 | さいたま市 | ||

| 埼玉県立さきたま史跡の博物館 | 短刀 銘備州長船住景光 元亨三年三月日(埼玉県立歴史と民俗の博物館) | 鎌倉時代後期。長船景光の作。長さ28.3センチメートル。刀身に「秩父大菩薩」の文字を彫る。上杉謙信所持 | さいたま市 | ||

| 慈光寺 | 法華経一品経・阿弥陀経・般若心経 33巻(埼玉・慈光寺) | 鎌倉時代のはじめに、九条家ゆかりひとびとを中心に、後鳥羽上皇も加わって書写された装飾経で、慈光寺経とも呼ばれています。京の都にあって貴族文化の中枢にいた九条家ゆかりの品であり、金銀の砂子や箔をちりばめた豪華なつくりとなっています。華麗な王朝文化を今に伝える品として、平家納経、久能寺経と並んで三大装飾経のひとつに数えられています。鎌倉幕府の支援者であった九条家、そして鎌倉幕府と慈光寺、その三者のつながりから慈光寺へ 奉納されたものと指摘されています | ときがわ町 | ||

| 歓喜院 | 歓喜院 聖天堂 1棟(埼玉・歓喜院) | 聖天堂は、江戸時代に発展した多様な建築装飾技法がおしみなく注がれた華麗な建物であり、技術的な頂点の一つをなしている。このような建物が庶民信仰によって実現したことは、宗教建築における装飾文化の普及の過程を示しており、我が国の文化史上、高い価値を有している。 | - | 20180416 歓喜院 | |

|

茨城 |

|||||

| 土浦市 | 短刀 銘筑州住行弘 観応元年八月日(土浦市) |  |

南北朝時代の作品 | 茨城県 | |

| 鹿島神宮 | 直刀・黒漆平文大刀拵(鹿島神宮) |  |

現存する直刀として最大のものであり、製作は正倉院御物御剣類に接するとみられる。地鉄は優秀、刃文もよく通る。付属する大刀拵は、全てが平安初期の製作と認められ、意匠は刀身にふさわしく雄渾である。柄鞘の獅子文の平脱文は脱落しているが、製作時の絢爛さが忍ばれる。 | 鹿嶋市 | 20150812 鹿島神宮 |

| 神奈川 | |||||

| 川端康成記念会 | 十便図 池大雅筆 (川端康成記念会 紙本淡彩 ) |  |

『十便十宜』(じゅうべんじゅうぎ)は、清の劇作家李漁(李笠翁)が、別荘伊園での生活をうたった詩。十便帖は「十の便利」を絵画化したもの。 | 川端康成記念会 | 20180412 池大雅展 |

| 川端康成記念会 | 十宜図 与謝蕪村筆 (川端康成記念会 紙本淡彩) |  |

『十便十宜』(じゅうべんじゅうぎ)は、清の劇作家李漁(李笠翁)が、別荘伊園での生活をうたった詩。十宜帖は自然が四季や時間、天候によって移り変わるそれぞれの「十の宜いこと」を絵画化したもの。 | 川端康成記念会 | 20180412 池大雅展 |

| 川端康成記念会 | 凍雲篩雪図 浦上玉堂筆 (川端康成記念会 紙本墨画 1幅) |  |

雪に埋もれた大自然の寂寥感を、繊細な筆触と幾度も重ねられた墨の諧調によって、しっとりと表現している。浦上玉堂(一七四五-一八二〇)の六十代末期の作と想定され、彼が奥羽遊歴中に接した雪景の実感がここに結実したとみられる。玉堂独自の画境を示す代表作であるとともに、日本南画史上忘れられない名作でもある。 | 川端康成記念会 | |

| 称名寺 | 北条実時像 (称名寺 絹本著色) |  |

本図は″四将像″の名で金沢北条氏の菩提寺、称名寺【しようみようじ】に伝わったもので、歴史上著名な武人の一門四代にわたる肖像画として、文化史的にもきわめて価値の高いものである。画像の製作時期はいずれも像主の生存年代に近く、描写もすぐれ、鎌倉時代の代表的作品である。 | ウィキペディア | 20171115 国宝展Ⅳ |

| 称名寺 | 北条顕時像 (称名寺 絹本着色) |  |

本図は″四将像″の名で金沢北条氏の菩提寺、称名寺【しようみようじ】に伝わったもので、歴史上著名な武人の一門四代にわたる肖像画として、文化史的にもきわめて価値の高いものである。画像の製作時期はいずれも像主の生存年代に近く、描写もすぐれ、鎌倉時代の代表的作品である。 | ウィキペディア | |

| 称名寺 | 金沢貞顕像 (称名寺 絹本着色) |  |

本図は″四将像″の名で金沢北条氏の菩提寺、称名寺【しようみようじ】に伝わったもので、歴史上著名な武人の一門四代にわたる肖像画として、文化史的にもきわめて価値の高いものである。画像の製作時期はいずれも像主の生存年代に近く、描写もすぐれ、鎌倉時代の代表的作品である。 | ウィキペディア | 20171115 国宝展Ⅳ |

| 称名寺 | 金沢貞将像 (称名寺 絹本着色) |  |

本図は″四将像″の名で金沢北条氏の菩提寺、称名寺【しようみようじ】に伝わったもので、歴史上著名な武人の一門四代にわたる肖像画として、文化史的にもきわめて価値の高いものである。画像の製作時期はいずれも像主の生存年代に近く、描写もすぐれ、鎌倉時代の代表的作品である。 | ウィキペディア | |

| 称名寺 | 文選集注 19巻 (称名寺) |  |

金沢文庫の代表的蔵書。『文選』の古注釈書の写本で、平安時代の書写。中国にも伝本のない貴重書 | ウィキペディア | |

| 称名寺 | 称名寺聖教 |  |

称名寺聖教は、北条実時(1224~1276)が菩提寺として建立した真言律宗の古刹である称名寺にまとまって伝来している。その内容は諸宗に及び、鎌倉時代後期を中心とする歴代学匠の手沢本などが多数残されている。東国のみならず、鎌倉時代における仏教の全体像を知る上で貴重であり、併せて鎌倉時代の歴史、武家の文化を解明する上においても欠かせない史料群である | ||

| 称名寺 | 金沢文庫文書 |  |

金沢文庫文書は、金沢文庫を創設した北条実時以下の菩提寺である称名寺に伝わった文書で、鎌倉時代後期を中心に四一四九通を存する | 横浜市 | 20160918 忍性展(奈良国立博物館) |

| 鶴岡八幡宮 | 籬菊螺鈿蒔絵硯箱(鶴岡八幡宮) |  |

社伝によると、源頼朝公が後白河法皇より下賜されたものを、鶴岡八幡宮に奉納したとされている。鎌倉時代前期蒔絵、螺鈿の代表的作品であり、また数少ない硯箱としても貴重な品である。 | 鶴岡八幡宮 | 20171107 国宝展Ⅲ |

| 鶴岡八幡宮 | 古神宝類(袿5領)(鶴岡八幡宮) |  |

鶴岡八幡宮には、神功皇后の御神服5領が伝来する。 袿 白小葵地鳳凰文二重織 袿 紫地向鶴三盛丸文唐織(2領) 袿 淡香地幸菱文綾織 袿 黄地かに霰文二重織 である。 |

鶴岡八幡宮 | 20180417 鶴岡八幡宮 |

| 鶴岡八幡宮 | 古神宝類 一括(鶴岡八幡宮) | 鶴岡八幡宮には、古神宝類として弓・矢・ヒラヤナグイ、太刀などの武具と女衣が伝来する。中でも太刀二口は正しくは「沃懸地杏葉螺鈿太刀」と称するが、一般には「衛府(えふ)の太刀」という名でよく知られている。 | 20180417 鶴岡八幡宮 | ||

| 鶴岡八幡宮 | 太刀 銘正恒(鶴岡八幡宮) | 沃懸地杏葉螺鈿太刀(国宝)は衛符の太刀とも呼ばれ、鎌倉初期の武人が佩用する太刀の様式を今日に伝えており、また明治天皇御奉納の金象嵌銘国吉太刀(重文)や北条氏綱奉納の太刀3口(重文)は、それぞれ鎌倉・室町時代の太刀の様式を残す貴重な物である。 | 鶴岡八幡宮 | ||

| 円覚寺 | 円覚寺舎利殿 神奈川県 | 円覚寺塔頭正続院の中にある「舎利殿」は、鎌倉で唯一の国宝建造物。1216年(建保4年)、三代将軍源実朝が宋の能仁寺より請来した釈迦の歯(仏舎利)を納めていることから「舎利殿」という。サワラ木葺の屋根は日本建築にはない急勾配なものであるが、これが禅宗様の特色であり、屋根の四方が反り上がりは、尼寺の仏殿らしい女性的なものに造られている。 | - | 20090718 円覚寺 | |

| 円覚寺 | 梵鐘 正安三年八月、大工大和権守物部国光在銘(円覚寺) |  |

円覚寺の梵鐘は、1301年(正安3年)の刻銘のあるもので、「洪鐘」(おおがね)と呼ばれている。大旦那は九代執権北条貞時で、鋳物師は物部国光。銘文は、西澗子曇(せいかんすどん)が撰している。総高259.4センチメートル、口径142センチメートルで、鎌倉時代の代表的な形態を表している(鎌倉で最大の梵鐘)。 | - | 20090718 円覚寺 |

| 建長寺 | 蘭溪道隆像 (建長寺 絹本淡彩 1幅) |  |

禅僧の肖像画を「頂相」(ちんぞう)と呼ぶ。建長寺の「絹本淡彩蘭渓道隆像」は、蘭渓道隆58歳のときの頂相の像で文永8年(1271年)の自賛がある。当時は、師が弟子の僧侶に「お墨付きを与える」という意味で、自賛の肖像画を与えるという習慣があった。多くの頂相が描かれた中でも、この「蘭渓道隆像」は代表的な作例で、国宝に指定されている。 | - | 20171115 国宝展Ⅳ |

| 建長寺 | 梵鐘 建長七年二月廿一日、大工大和権守物部重光在銘(建長寺) |  |

建長寺の梵鐘は、1255年(建長7年)、関東の鋳物師の筆頭であった物部重光によって鋳造されたもの。建長寺開基の北条時頼が大旦那となり、開山の蘭渓道隆が銘文を撰している。建長寺創建当時の貴重な遺品。 | - | 20180417 建長寺 |

| 建長寺 | 大覚禅師墨蹟(法語規則)(建長寺) |  |

建長寺の「法語規則」は、大覚禅師(蘭渓道隆)の代表的墨蹟で、国宝に指定されている。双幅で一幅には法語、もう一幅には規則が記してある。「法語」(右)は、衆僧に対して怠慢放縦をいましめ、参禅弁道に専心すべきことを説き、「規則」(左)は、僧として守るべき規範が定められている。 | - | |

| 清浄光寺 | 一遍上人絵伝 法眼円伊筆 (清浄光寺 絹本著色 12巻 鎌倉時代) |  |

一遍上人絵伝は、伊予国に生まれ浄土宗を修めたのち、新しく独自の宗旨である時宗を興した開祖一遍(遊行上人)を描いた絵巻。奥書により、1299年(正安1年)一遍の弟子にあたる聖戒が詞書を起草し、法眼の地位にあった画僧の円伊が絵を描いた。一遍の活動を忠実に記録し、その活動のようすとともに各地の寺社や名所の景観を取り入れた点は特筆に値する。 | ウィキペディア | 20171004 京都国立博物館「国宝展」 |

|

高徳院 |

銅造阿弥陀如来坐像(高徳院) 鎌倉大仏 |  |

「露坐の大仏」として名高い高徳院の本尊、国宝銅造阿弥陀如来坐像。像高約11.3m、重量約121tを測るこの仏像は、規模こそ奈良東大寺の大仏(盧舎那仏)に及ばぬものの、ほぼ造立当初の像容を保ち、我が国の仏教芸術史上ひときわ重要な価値を有しています。 | 高徳院 | 20090718 鎌倉大仏 |

| 光明寺 | 当麻曼荼羅縁起 (光明寺 2巻 紙本著色) |  |

『当麻曼荼羅縁起絵巻』(二巻)は、奈良当麻寺の浄土変相図の由来を描いたもので国宝。奈良時代、聖武天皇の頃、横佩の大臣(藤原豊成)の姫が極楽往生を祈念し、蓮糸で曼荼羅を織りあげ、やがて阿弥陀如来のお迎えを受け、極楽へ旅立つという物語。 | - | |

|

千葉 |

|||||

| 国立歴史民俗博物館 | 額田寺伽藍並条里図(国立歴史民俗博物館) |  |

本図は奈良時代の荘園図で、大和国平群額田郷を本拠とした古代の豪族、 額田部氏の氏寺である額田寺の伽藍および寺領を麻布(調布)に彩色で描いたもの。 官営の東大寺とは異なる畿内の中級貴族の氏寺とその寺領の様子が描かれていることが大きな特色。 | 歴史民俗博物館 | 20160918 忍性展(奈良国立博物館) |

| 国立歴史民俗博物館 | 後宇多院宸記〈自筆本、文保三年(1319年)(国立歴史民俗博物館) | No Images | 鎌倉時代の作品。宸記:皇室の日記のこと | - | |

| 国立歴史民俗博物館 | 宋版漢書(慶元刊本)(国立歴史民俗博物館) |  |

前漢書、後漢書各百二十巻の、南宋慶元年間(一一九五-一二〇〇)の刊本で、全巻完存する上印刷も鮮明である。昨年国宝指定の同家蔵宋版史記とも同版で、元来三部一具のものであろう。あわせて中国古代史研究の貴重なテキストである。米沢藩藩黌【はんこう】興譲館に伝来した。 | - | |

| 国立歴史民俗博物館 | 宋版後漢書(慶元刊本)(国立歴史民俗博物館) |  |

前漢書、後漢書各百二十巻の、南宋慶元年間(一一九五-一二〇〇)の刊本で、全巻完存する上印刷も鮮明である。昨年国宝指定の同家蔵宋版史記とも同版で、元来三部一具のものであろう。あわせて中国古代史研究の貴重なテキストである。米沢藩藩黌【はんこう】興譲館に伝来した。 | - | 20171107 国宝展Ⅲ |

| 国立歴史民俗博物館 | 宋版史記(黄善夫刊本)(国立歴史民俗博物館) | No Images | 漢の司馬遷が撰した「史記」の宋版本で、集解(宋・裴いん)、索隠(宋・裴いん)、索隠(唐・司馬貞)、正義(唐張守節)の、三種の注釈を合わせた合刻本として現存最古の完存本であり「史記」研究上世界的に貴重な資料 | - | |

| 伊能忠敬記念館 | 伊能忠敬関係資料(香取市伊能忠敬記念館) |  |

伊能忠敬(1745~1818)は、寛政12年(1800)から文化13年(1816)にかけ10次にわたって測量隊を統率して日本全国を測量し、国土の形状とその地球上の位置を最初に図示した。本資料群は忠敬の学問、地図制作の具体的方法のみならず、生涯の事績を多面的に伝える。 | 伊能忠敬記念館 | |

| 香取神宮 | 海獣葡萄鏡(香取神宮) |  |

中国唐時代に盛行した海獣葡萄鏡の典型である。中国でも各地で出土しているが、日本にも伝わり多くの例が知られている。また、法隆寺、春日神社、正倉院、大山祇神社など古社寺に伝存する例もある。 本品は鏡背の文様が巧に構築され、各種の鳥獣が写実的かつ動勢に富み、葡萄から草文ものびやかである。大形にして鋳上がりのよい海獣葡萄鏡である。 |

香取神宮 | 20150811 香取神宮 |

| 法華経寺 | 観心本尊抄(日蓮筆)(法華経寺) |  |

日蓮の代表著作で五大部の一つ。正式名は『如来滅後五五百歳始観心本尊抄』で、天台大師智顗の十界互具、一念三千の理論に基づく著作である。1273年(文永10年)3月25日撰。真跡は正中山法華経寺に現存する。 | 国会図書館 | |

| 法華経寺 | 立正安国論(日蓮筆)(法華経寺) |  |

「立正安国論」は全長1598cmあり、その内容は当時流行した天変地変飢餓疫病の原因は、国をあげて禅・念仏等の邪教に帰依しているからだと断じ、多数の経釈を引用して本論を明らかにすると共に、この災難を根治する救国救民の正法は法華経以外には無い、もし速やかに法華経に帰依しなければ、必ず自界叛逆・他国侵逼の大難も続発するであろうと警告している。 |

- |