セアカゴケグモの咬症処置と毒性

1.毒グモによる咬症と処置

1).症状

Latrodectus属の毒性と中毒症状はこれに属する種でほぼ共通であり、その咬症はLa−trodectismと総称される。咬まれても症状が発現しない場合(Dry bites)もある。

(1)局所症状

咬まれた瞬間は殆どの場合、針で刺されたような痛みを感じる。咬傷は認められないこともある。表に局所症状および全身症状とその出現頻度を示す。まず局所に熱感が出現する。咬まれて数分から1時間後に局所の痛みが出現し、その範囲と程度は時間経過とともに拡大、増強する。疼痛はLatrodectismの特徴的な症状であり筋肉の痙縮と血管収縮に伴う虚血が原因と考えられており、激痛で耐え難い。体動により痛みは増強し、そのために患者は錯乱状態に陥ることもある。 咬まれて30分もすると領域リンパ節(腋下や鼠径リンパ節が多い)に腫脹、紅斑や痛みが出現する。唆傷郡位にも紅斑と浮腫が出現するが、その範囲は咬まれた部位の周辺直径約5cm程度に限られる。また、早期から咬傷周辺に発汗や立毛が観察される。

(2)全身症状

全身症状は約1時間後から出現する。 咬傷部以外にも痛みが出現する(反対側の四肢、躯幹の反対側など)。下肢や会陰部を咬まれた場合には腹壁板状硬を伴う腹痛も出現する。上肢の場合には胸内苦悶や胸部圧迫感が出現する。嘔気、嘔吐もよく見られる症状であり、唾液や消化液の分泌過多によると考えられている。顔面の異常発汗と苦痛に歪んだ顔貌はfacies−latrodectismicaと呼ばれ、眼瞼結膜炎、鼻炎、口唇炎、牙関緊急を伴う。筋肉の強直、攣縮が観察され、筋力低下を訴える患者もいる。間代性痙攣、後弓反張を呈する例もあり、特に高齢者では振戦が観察される。発熱を呈する症例もあるが中等度である。 高血圧や頻脈が見られ、これは交感神経末端よりのカテコールアミン放出によると考えられている。時には収縮期血圧で250mmhg、拡張期血圧で170mmhg以上の症例も経験されると言う。頭痛を訴える患者もいるが、頭蓋内庄冗進によると考えられている。 呼吸器症状としては呼吸促迫、喘鳴などがあげられるが、人工呼吸を必要とするような症例は稀である。言語障害、嗄声、尿閉なども稀に見られる。これらの症状のピークは咬まれてから3〜4時間であらわれ、数時間から数日で鎮静する。抗毒素を使用しなければ疼痛、不眠、食思不振から著明な体重減少が見られる。小児、高齢者、妊婦などでは症状が重症化する。ただしクモ毒自体に妊娠子宮に対する作用はないと言われている。早期に抗毒素血清を投与することにより上記の局所症状、全身症状は収縮、軽減される。 死亡率は3〜12%と報告により差異があるが、大多数のセアカゴケグモ咬症患者にたいして抗毒素血清が使用されるオーストラリアでは、近年死亡例の報告はない。

2).検査所見

白血球増多、蛋白尿、血中CK値の軽度上昇が見られる場合もあるが、特異的な検査所見は無い。

3).鑑別診断

患者がセアカゴケグモに咬まれたとの認識がなければ診断は困難となる。同じ様な症状を呈する患者が多発して初めて診断されることもある。激しい痛みのために錯乱状態となり床に転げ回る患者が精神病発作と、会陰部を咬まれ腹痛を訴える男児が睾丸稔転と誤診されたケースもある。就眠中の小児が突然痛みを訴えて泣さ出し、発熱が見られない場合には咬症を疑うと言う。 急性腹症、食中毒、破傷風、髄膜炎や発疹性の疾患との鑑別が必要となる。 抗毒素血清の投与による症状軽減が確定診断になることもある。

4).応急処置

蛇毒と比較して咬傷後のクモ毒の広がりは遅いため止血帯や局所の切開は必要ない。止血帯の使用はむしろ疼痛を増強させる結果となる。氷嚢などで咬傷部位を冷却すると少しは痛みが緩和する。咬まれてから時間が経過している場合には温湿布のほうが除痛効果がある。

5).治療

セアカゴケグモ毒にたいする抗毒素血清(Redback spider antivenom)がオーストラリアの連邦血清研究所(TheCommonwealth Serum Laboratories)で約40年前から製造されており、これが治療の中心となる。1A約1mlに500単位の抗毒素を含む注射液である。 抗毒素は馬血清であるので、アナフィラキシーショックと血清病が問題となる。投与に際しては、はとんどの患者に前投薬が実施される。

(1) 抗毒素血清と前投薬

前投薬として、抗ヒスタミン剤として塩酸プロメタジン25mgを筋注するか、アドレナリンを成人で0.25〜0.5mg皮下注する。両者を併用することもある。 時にステロイド剤(ハイドロコーチゾン)が用いられる。前投薬投与15分後に抗毒素血清を投与する。抗毒素血清は成人、小児に関係なく通常1Aを筋注する。重症例では10倍に希釈した静脈注射が用いられる。約30分以内に咬症症状の軽減が見られるが、無効な場合には2時間待って、さらに1Aを追加投与する。皮内テストは必要ない。 アナフィラキシーショックや血清病の発生頻度は、いずれも1%前後であると言われている。肪注で用いる限りはショックの発生ははとんど心配ない。妊婦にも安全に使用できる。投与時期は早ければ早い程良いが、遅れて投与されても有効であり、咬まれてから5日後に投与されたが有効であったという報告もある。

(2)鎖静、鎮痛剤

激しい疼痛に対してはアスピリンや他の非アスピリン系鎮痛剤は無効なことが多く、合成麻薬(メペリジン、成人に対し50〜100mgを4〜6時間毎に筋注)や麻薬(モルヒネ、成人に対し5〜10mgを筋注または静注、コデイン、成人に対し30〜60mgを4〜6時間毎に経口投与)を使用することもある。興奮状態の患者にはジアゼパムの投与が有効であり、これは筋肉の攣縮や硬直を抑制する効果もある。

(3)筋弛緩剤

筋肉の攣縮や拘縮に対し筋弛緩剤であるメトカルバモール(成人に対し1gを5分かけて静注)やダントロレン(1mg/kg体重を静注)などが用いられる。 カルシウム塩の投与が除痛目的に有効であり(10%Ca gluconate.10mlを5分かけて静注)、抗毒素血清と同時に投与すれば作用時間が増すと言われている。鎮痙作用も期待できる。

2.セアカゴケグモの毒性と対処方法

1).毒性試験

(1)毒素の調整

セアカゴケグモの頭から毒腺を摘出し(図2、3)、リン酸緩衝液中でピンセットを用いて毒腺をほぐし、毒素を遊出させた。低速遠心で細 胞成分を除き、上清を毒素液とした。リン酸緩衝液0.2ml中に、クモ一匹分の毒素が含まれるように調整した。

(2)動物実験

動物に対するこの毒素の影響を調べるために、マウス(8過齢の雄のddy)を用いて実験を行った。10匹のマウスにはクモ1匹分の毒素(0.2ml)を、他の10匹のマウスにはクモ10分の1匹分の毒素を腹腔内注射した。 毒素を注射されたマウスは、直後から硬直性のけいれん発作を起こし、それは数分間持続した。その後、症状は落ち着くものの立毛と背を丸める動作が現れてきた。注射1〜2時間後から流涙が著明となり、心拍数の増加も目立ってきた。 動作は次第に鈍くなり、眼瞼浮腫(図4)睾丸腫脹、歩行困難が現れ、注射12時間後には四肢の麻痺を認めた(図5)。一部のマウスは神経過敏症状を示した。死亡したマウスには皮下出血がみられ、解剖すると肺の出血が著しく、一部のマウスには肝にも出血を認めた。クモ一匹分の毒素を注射されたマウスは注射2日後に1匹、3日後に2匹、4日後に2匹の計5匹が死亡した。残りの5匹は注射7日目には完全に回復した。クモ10分の1匹分の毒素を注射されたマウスは、軽度の中毒症状がみられたが、3日後にはすべて回復した。 以上の結果より、セアカゴケグモの毒素は、単位量当たりでは結構強いと思われるが、毒量が少ないため、ヒトが咬まれても致命的になることはほとんどないと考えられた。

(3)毒素の成分分析

調整した毒素液を質量分析器で解析した。ゴケグモ類の毒素の主成分であるα一ラトロトキシンは検出されなかった。しかし、分子量8千を主とする低分子のたんぱくが多数検出された。 これらのうちいくつかのたんぱくが、マウスに対して毒性を発揮したものと思われるが、分子量8千のたんぱくは、神経毒だとする報告もあり、このたんぱくが毒素の主成分である可能性もある。

(4)神経毒作用の解析

マウスの横隔膜を横隔神経とともに単離し、37℃に保温した容量10mlの臓器チェンバーに懸垂した。横隔神経を、0.25Hzの頻度で10msec、1Vの短形波で電気刺激して誘発される横隔膜の張力を経時的に記録した。クモ1匹分の毒素を臓器チェンバーに加えると、6分後から誘発収縮張力の増大がみられ、添加後20〜25分後には最大値(毒素添加前の約110〜115%)に達し、以後漸減した。横隔膜の誘発収縮張力の増大は、全体で、1時間25〜35分間持続した。 以上より、セアカゴケグモの毒素の中には、神経・筋伝達に対する毒性物質が含まれており、これは神経興奮によって誘発される筋肉の収縮張力を有意に増大させることが明らかになった。また、その作用時間は、α−ラトロトキシンで報告されているものよりも短かった。

2).抗毒素の有効性

(1)毒素の調整

オーストラリアから緊急輸入されたセアカゴケグモに対する抗毒素が、今回採集されたクモの毒素に対しても有効か否かを動物実験で検討した。これは、セアカゴケグモの毒素を馬に免疫して作製した馬抗血清である。 4週齢の雄のC/57/BL/6マウス10匹に、それぞれクモ2分の1匹分の毒素を腹腔内注射した。1時間後に、抗毒素(ヒトには1アンプル500単位を刺咬後に使用)の0.5、5、50単位をそれぞれ2匹ずつのマウスに腹腔内投与した。残りの4匹は抗毒素を投与しないコントロール群とした。 50単位の抗毒素を投与されたマウスは、劇的に回復し、投与2時間後には正常に戻った。5単位を投与されたマウスには徐々に回復し、12時間後にはほぼ正常になった。0.5単位を投与されたマウスは強い症状が持続し、2匹のうち1匹が死亡した。抗毒素を投与しなかった4匹のマウスのうち3匹が死亡した。 抗毒素の効果は著しく、ヒトがこのクモに咬まれても、1アンプルを投与すれば、十分有効であると推察された。

3).夏季の毒性試験結果から

イ)毒性試験の概要

大阪府下で夏季に捕獲されたセアカゴケグモの毒性試験をマウスを用いて実施し、その死亡率と体重の変動を指標として検討した。 また、セアカゴケグモの毒腺蛋白質成分に、神経毒であるα−ラトロトキシンが存在するかどうかの解析を行った。

ロ)毒性試験の結果

毒性試験は、非常に小さなマウスを使用し実施したことから、人が咬まれた場合の健康への影響ははるかに軽度であるが、実験結果を一つ の指標として検討した。 ・マウス腹腔内接種実験から、クモ1頭で4〜5匹のマウスを死に至らしめる毒性を有した。

・クモによるマウスの咬傷実験から、30%の 死亡率が認められた。

・同時に行った体重変動調査から、体重の顕著な減少が見られ、死に至らない場合でも体調に変調を来すことが想定された。

・毒素成分については、神経毒を有するα−ラトロトキシンと思われる蛋白質の存在が認められた。

以上の結果から、特に、幼児、心臓の悪いヒト、老人などがセアカゴケグモに咬まれた場合、症状が悪化する可能性が考えられ、健常者においても激しい痛み、発汗、腫れ、嘔吐など健康に影響を及ぼすことが想定されることから十分な注意が必要である。 また、実験方法が異なるので比較はできないが、マウスの死亡率は、夏季に捕獲したクモの方が高かった

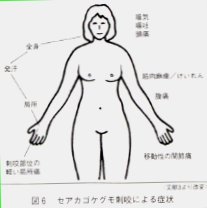

4).セアカゴケグモに咬まれた場合の症状

外国では、多くのヒトがセアカゴケグモの被害を受けている。とくにオーストラリアでは、毎年300件以上の刺咬例が報告されれおり、その症状は、今回われわれが行った動物実験の結果と類似点が多い(図6)。 症状としては、クモに咬まれた直後から軽い痛みを感じ、局所の熱感、発赤、腫脹が認められる。症状で共通しているのは、初期の咬傷部の発汗と、その後の全身の発汗である。 毒素が全身に広がるにしたがって、嘔気、嘔吐、頭痛が生じ、重症例では進行性の筋肉麻痺が起る。通常、移動性の関節痛が認められる。主な症状の一つに腹痛があり、とくに子どもが起こしやすい。軽度の血圧上昇をみることも普通である。 抗毒素治療を行わなければ、症状は刺咬後数時間から24時間かけて除々に進行する。回復も非常にゆっくりで、1週間以上かかることが多い。

5).セアカゴケグモに咬まれた場合の対処方法

これに関しては、オーストラリアからの詳細な報告がある。 半数以上の症例で、明らかにセアカゴケグモが原因であるとわかり、残りの症例も特有の症状から推定が可能である。治療のポイントは、抗毒素を使用するか否か、使用するとすれば、どの時点で注射するかを判断することであると考えられている。 局所症状に対しては、アイスパックで冷やすことが勧められるが、止血帯で圧迫するのは痛みを増強するのでよくない。24時間たっても、局所症状だけにとどまるようであれば、抗毒素の投与は必要はない。 全身症状が現れ、症状が悪化することが予想される場合は、抗毒素の1アンプルを早めに筋肉内注射する。アナフィラキシー反応の起ることを考慮して、抗毒素投与前に抗ヒスタミン薬とアドレナリンの注射をすることが勤められる。1時間以内に症状が改善されるはずであるが、もし変わらなければ、もう1アンプル追加する。 オーストラリアでは、1955年に抗毒素が使用されるようになってから、このクモによる死亡例はない。症状が悪化する兆候があれば、ちゅうちょなく抗毒素を筋肉内注射するのがよいであろう。抗毒素の投与によるアナフィラキシー反応の報告もほとんどない。

6).日本初の咬症例

平成9年7月に最初の咬症例が発生した。患者は抗毒素血清が保存されている大阪府立病院に来院し、診察を受けた。筆者は診察を担当した救急診療科の山吉滋医師から診療内容についてのコメントをいただいたので、ここに紹介する。 患 者:26歳男子、職業 関西国際空港の清掃員 既住歴:特記すへきもの無し 現病歴:1997(平成9)年7月11日午後3時30分頃、関西国際空港貨物区域で側溝の蓋を持ちあげて溝の清掃中に左大腿部を咬まれた模様。蓋の裏には多数のセアカゴケグモがおり、これらを踏みつぶしながら作業をしていたという。安全靴を履いていたが、作業着のズボンの裾は靴の中に入れていなかった。午後4時16分に関西空港クリニックを受診。左大腿後面に約5cm直径の発赤と大腿の腫脹を認めた。同部の痛みは激しく、左股関節にしびれ感を訴えた。大腿部の腫張と痛みのため跛行を認めた。体温37℃。血圧109/72。局所の水冷を実施しつつ、午後6時に当センターに紹介されてきた。 来院後の経過:独歩にて来院した。痛みと腫脹はかなり軽減していると訴えた。左大腿後面に約3cm直径の発赤を認めるも腫脹ははとんどない。左下肢の脱力感を訴える。WBC7,900、RBC481万、血小板20.4万、血清ナトリウム146、カリウム37。セアカゴケグモ咬症の全身症状は認められず、抗毒素血清は使用しなかった。経過観察のため入院。翌7月12日朝には痛みも消失し、午前中に退院した。 考察:咬まれた虫を持参しなかったため、セアカゴケグモ咬症とは確定できなかったが、状況からそうではないかと推測された。患者にセアカゴケグモの写真を見せると、間違いなくこのクモを踏みつぶしていたと答えた。 以上が咬症例の全経過であるが、セアカゴケグモ咬症としては軽症だと考えられた。局所症状の最も大きな特徴は痛みであり、この症例もよくその特徴を表していた。オーストラリアからの報告では、セアカゴケグモに咬まれて全身症状を示すものはごく一部であるといわれている。ほとんどの患者は少量の毒素を注入されるだけで、全身症状を呈したため治療が必要となるのは約20%と少ないということである。幸いにもこの症例は軽症であったが、場合によっては重症になることもあるので、このクモに咬まれれた場合の対応法について正確な情報を伝えることが重要と思われる

<元大阪府立公衆衛生研究所 感染症部長 奥野 良信>