−日本の生態−

セアカゴケグモの分布と生態

《分布》

大阪府下におけるセアカゴケグモが確認されたのは、市町村単位でみると、1996年までに15市4町であった。1997年8月に吹田市の一般民家外壁の水道メーターボックス内で新たに確認(住民から所轄保健所に連絡)され、1997年3月末現在まで16市4町となった。しかしながら、確認された市町村の間でも個体数および発見される場所数のばらつきは著しく異なっている。すなわち、1995年から1997年のいずれの年にも確認された市町村は、11市1町である。また、本クモの発見が一時的に終わっている地域と恒常的に発見される地域に分かれていた。堺市以南の地域では発見される地点もスポット的ではなく広範囲に拡散していた。これらの地域で発見される場所の共通した特徴は近年埋め立て造成された大阪湾岸の地域である。関西新空港もその例外ではない。これらの地域でのクモの分布は、湾岸部に止まらず内陸部にも広く拡散し始めている。特に湾岸部における用地やスポーツ施設の排水設備や、近接での住宅開発地ではその個体数も多く、集団化していた。また、海水浴場および周辺の公園等でも認められるようになってきている。鉄道の駅周辺の歩道柵や、駐輪場や駐車場の側溝、フェンス、車止めの枕コンクリートや放置されている古タイヤ等の器物類で発見される事が多くなってきている。一方堺市以北(大和川以北)の地域では発見された所はいずれもスポット的で、個体数も増殖を伴う大さな集団ではなかった。1997年のセアカゴケグモの分布の特徴は、大阪府南部湾岸部でベルト状に広がり、除々に内陸部(住宅密集地)への分散を窺っている。大阪府に近接している兵庫県西宮市の埋め立て湾岸部と山手の開発建築中の団地の二箇所で1997年夏季にスポット的に発見された。

《生態》

<食性>

開発されてから間もない富田林市の住宅団地および大阪府南部に位置する貝塚市の湾岸部埋め立て地で採集したセアカゴケグモの巣に付着している昆虫類およびその他の節足動物(破片を含む死骸)相を調査した。富田林では1995年12月5日に、貝塚市は1997年10月5日に採集したものである。クモの巣は、貝塚市から採集されたクモの巣は、雨水路のグレーチング部分からのものであり、富田林市では、宅地法面の水抜き用の塩化ビニールパイプ内からのものである。富田林市のものでは、クモの餌になっていると考えられる生物として最低10目認められた。その内昆虫類は8目を占めていた。少なくとも科までの同定が可能なものは、7目16料32種であった。昆虫類の個体数も総生物数の約95%(5/95)を占め、なかでも鞘し目は昆虫類の2/3を占めていた。貝塚市のものではクモの餌になっていると考えられる生物として12目20科35種であった。その内昆虫類は、7目15科28種であった。特に鞘し目アリ科は、全数238個体数中154個体60%以上を占めていた。富田林市および貝塚市でのセアカゴケグモの推定される食性は、共通して地上部に近い所で活動している主として徘徊性の節足動物が考えられた。海に近接する貝塚市のクモでは、その環境を反映して徘徊性のイワガニ科の一種が認められたり、丘陵を開発された富田林市の住宅地では、草地性のバッタの仲間が認められた。これらの事より本クモが餌としているものは、クモの生息(営巣している)環境での巣にかかるあらゆる節足動物が対象になっている事がわかった。

<生息場所の特徴>

セアカゴケグモの採集される場所は、施設などの普段管理の行き届かない雨水排水路(U字溝)グレーチングや、会所のコンクリート蓋の内側でよく採集された。空き地や、開発途中地などの敷地に人工構造物がなく雑草や芝生ばりの所では、ゴロ石や、敷地に捨てられているゴミ類、特に空缶類、弁当殻、ダンボール紙、箱、花火の芯紙筒、古タイヤ、ホイール、バッテリー、畳、コンクリートブロック、カンバン、パイプ、鉄板、プラスチック製品などのあらゆる生活日常品、建築廃材と地面の接するほんのわずかな隙間に生息していた。区画整備され、敷地に投棄ゴミ類のない住宅地では道路側溝のグレーチングや、敷地の水抜きパイプ内で営巣していることが多い。そのような所では、敷地を囲んでいる金網性のフェンスの繋ぎ目に(地上から15cm以内のものが多い)よく認められた。コンクリートやアスファルト舗装の駐車場では雨水排水路(U字溝)のグレーチングや金網性のフェンスの繋ぎ目以外に車止めのコンクリート枕(両端に窪みのある)、一般道路(歩行者)の車道に設置されているガードレールの支柱と側板の留め部の小空間に認められた。墓地では、基標、巻き石、花立て、線香立て、ごみ箱などのちょっとした隙間に認められた。公園、ゲートボール場やスポーツ関連施設でも既述したような所以外に遊具の隙間やベンチの隅で採集される事が多い。また、散水栓、水道やガスのメータボックスなとでも発見される。これらの観察事例から現在のセアカゴケグモの採集される場所の共通した特徴は、地上から近い小空間のものかげでの生活者といえる。このことは、本クモの採餌方法が、地上を徘徊あるいは飛来してくる節足動物を不規則な網で捉えることとよくマッチしている。

<ひそみ場所の温度環境>

今まで日本に分布していなかったセアカゴケグモが、外国から進入し、このまま土着し得るのかどうかを推測する一つの客観的方法として低温期(冬越し)の野外での本クモの生息環境を温度測定した。また、高温期の夏季での本クモの生息環境を温度測定した。低温期の観察時期は、1996年2月22日の日没30分後より2時間後にわたり、大阪府貝塚市にある海域埋め立て開発地で調査した。測定結果は表4に示すとおりである。生きたセアカゴケグモの存在が肉眼で確認された種々な物体でのミクロな温度について調査した。クモそのもの体表面の温度は1.6℃〜6.1℃で、外側(クモが営巣している物体)の−1.2℃〜2.4℃の低温であるのに対して、より高温であった。このことは、本クモのいる環境が厳寒期を乗り越えるのに適している事を示している。高温期の夏季での生息環境温度測定調査は、1996年8月11日高石市内、1996年9月1日泉大津市内でそれぞれ1回、比較的その日の高温度時間帯に調査した。その結果は表(5)と表(6)に示すとおりである。クモのいる環境温度は、その周位とほぼ同程度の28.5℃〜37.1℃で幾分低めの温度であり、舗装道路の表面温度の38.7℃〜45.5℃よりはるかに低温であった。以上の観察事項より本クモは、極寒期は、保温効果のある物体の小空間で寒さをしのぎ、灼熱の高温期はより断熱性のよい小空間で過ごすなど、一年を適して生息が可能である事がわかった。

表4 セアカゴケグモの居る温度環境 貝塚市 1996.2.22

| 採集個所 | ク モ | 外 側 | 測定時刻 | 気象台の外気温 |

| 空き缶 | 3.7 | 0.2 | 19:25 | 平均 1.9 |

| 側 溝 | 6.1 | 2.4 | 19:33 | 最高 6.7 |

| 塩 ビ | 3.8 | 1.6 | 19:35 | 最低 2.9 |

| 石 | 4.2 | 1.6 | 19:40 | |

| ビニール | 1.6 | 0.6 | 19:50 | |

| 側 溝(巣あり) | 4.5 | −1.2 | 19:22 | |

| 雑 誌(巣なし) | −3.1 | 20:00 | ||

| タオル(巣なし) | −1.5 | 20:05 |

| 採集個所 | ク モ | クモ周辺 | 歩道表面 | 測定時刻 |

| アングル | 35.5 | 36.5 | 14:20 | |

| アングル | 34.5 | 34.3 | 41.9 | 14:30 |

| アングル | 32.7 | 33.1 | 38.7 | 14:35 |

| 側 溝 | 28.5 | 40.5 | 15:30 |

| 採集個所 | ク モ | クモ周辺 | 歩道表面 | 測定時刻 |

| 電 柱 | 33.7 | 44.4 | 12:05 | |

| ガードレール | 37.3 | 36.2 | 40.7 | 12:12 |

| ガードレール | 37.1 | 38.9 | 40.2 | 12:32 |

| 電 柱 | 33.8 | 44.8 | 12:43 | |

| ガードレール | 35.6 | 39.3 | 13:15 | |

| 欄 干 | 33.2 | 37.1 | 45.5 | 13:33 |

| ガードレール | 38.6 | 39.2 | 44.7 | 14:28 |

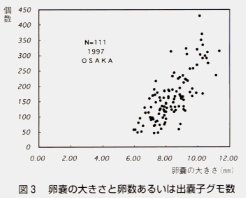

1997年2月より1997年12月にかけて大阪府南部に位置する泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市の湾岸部より採集されたセアカゴケグモの卵嚢について観察した。供試した卵嚢は、採集時点で抱卵している卵嚢でありその観察数は111個であった。卵嚢の最大外径長の平均値は8.37mmで、一卵嚢あたりの推定平均産卵数は167.9卵粒であった。卵嚢の最大外径長の最小は6.05mmで、最大のものは11.35mmにもおよんでいた。一卵嚢あたりの推定最小産卵数は48卵粒で最大は431卵粒にものぼった。卵嚢の最大外径長と推定卵粒数との関係は、図(3)に示すとおりである。推定卵粒数(Y)と卵嚢の最大外径長(X)の関係は、正の高い相関関係が認められた。数式で表すと、Y=51.626X−264.07であらわされ、相関係数は0.7562であった。この観察結果は、卵の生死を込みにしたものである。実際の野外での様々な死亡要因を無視した単純なセアカゴケグモの産卵数を示している。野外におけるセアカゴケグモの増殖性を検討するための一つとして、今回観察した卵嚢内、1997年12月23日に泉佐野市の公園(A)の雨水排水路および近接する舗装道路(B)の雨水排水路の2地点から採集した抱卵している合計45卵嚢について卵の発育状態を発育段階別、生死別に観察した。その結果は、表(7)に示すとおりである。卵嚢内におけるセアカゴケグモの発育段階には、卵、1.令、2.令の3段階がある。そののち2令の一定の期間後に卵嚢から這い出してくることがわかっている。今回の成績では、1.令をstageⅠ、2.令をstageⅡと表現し、StageⅠ〜Ⅱ.は、1.令から2.令への脱皮途中の状態のものを示した。採集地点Aでは、20卵嚢、総卵数3338の内卵状態のものは、19.5%で1.令は12.4%、2.令は67.3%を占めていた。これに

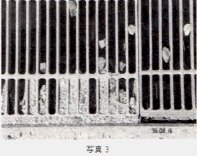

対して採集地点Bでは、25卵嚢、総卵数5335の内卵状態のものは、33.5%で1.令は8.4%、2.令は57.5%を占めていた。幾分採集地点Bは採集地点Aに比し卵の占める割合が高かったが、大きな差異は認められなかった(写真1)。しかしながら、各発育段階別における異常個体の割合は、特に採集地点Bの卵では63%で、stagelで約19.6%と採集地点Aのものに対してはるかに高率だった。異常卵の多くには、明らかにカビ類による異常(死亡)と思われたので、一部の卵と肉眼的に正常と思われる卵についてカビの分離を試みた。サブロー寒天培地に一卵粒を無菌的に室温下でシャーレ培養した。その結果、正常と思われる卵では、全く何も生えてこなかったが、異常卵からは(4卵粒使用)白色したカビ類の増殖が認められた。このカビ類については現在、検索中である。上記した採集地点での卵期およびstagelでの死亡要因としてカビ類が、関与していると考えられた。また、採集地点Bのものの死亡率が採集地点Aよりもはるかに高かった原因として、卯嚢の採集された環境が採集地点Bでは採集地点Aよりも卵嚢にとってカビ類の増殖しやすい環境にあるのかも知れない。ちなみに、両地点でセアカゴケグモの卵嚢が採集されたのは雨水排水路のグレーチングの溝内側であった。そこで両地点のグレーチングの構造、

対して採集地点Bでは、25卵嚢、総卵数5335の内卵状態のものは、33.5%で1.令は8.4%、2.令は57.5%を占めていた。幾分採集地点Bは採集地点Aに比し卵の占める割合が高かったが、大きな差異は認められなかった(写真1)。しかしながら、各発育段階別における異常個体の割合は、特に採集地点Bの卵では63%で、stagelで約19.6%と採集地点Aのものに対してはるかに高率だった。異常卵の多くには、明らかにカビ類による異常(死亡)と思われたので、一部の卵と肉眼的に正常と思われる卵についてカビの分離を試みた。サブロー寒天培地に一卵粒を無菌的に室温下でシャーレ培養した。その結果、正常と思われる卵では、全く何も生えてこなかったが、異常卵からは(4卵粒使用)白色したカビ類の増殖が認められた。このカビ類については現在、検索中である。上記した採集地点での卵期およびstagelでの死亡要因としてカビ類が、関与していると考えられた。また、採集地点Bのものの死亡率が採集地点Aよりもはるかに高かった原因として、卯嚢の採集された環境が採集地点Bでは採集地点Aよりも卵嚢にとってカビ類の増殖しやすい環境にあるのかも知れない。ちなみに、両地点でセアカゴケグモの卵嚢が採集されたのは雨水排水路のグレーチングの溝内側であった。そこで両地点のグレーチングの構造、《まとめ》

大阪府下におけるセアカゴケグモ(Latro- dectus hasseltii Tholell)は、1995年11月の発見当初以来今年に至る期間にその分布域を拡大させつつある。この傾向は、大阪府下に止まらず兵庫県でも少数ではあるが1997年夏に発見された。三重県でも当初、大阪府と同時期に四日市市の海域埋め立て工業地帯で発見されたが、その後の経過は、全く大阪府下と同様にその分布域を拡大させつつある。1997年には、四日市市に止まらず、川越町(筆者が大型店舗の駐車場グレーチングで多数確認した)。桑名市(近年開発された住宅団地)でも発見された。大阪

<元大阪府立公衆衛生研究所 主任研究員 吉田 政弘>