不景気が加速するメカニズム

下の図は僕が考察した 不景気が加速して行った仕組みの図解です。これはあくまで僕の想像(いや妄想と言うべきか? )で 数字的な裏付けは何もありません。……ですので話半分で聞いてください。

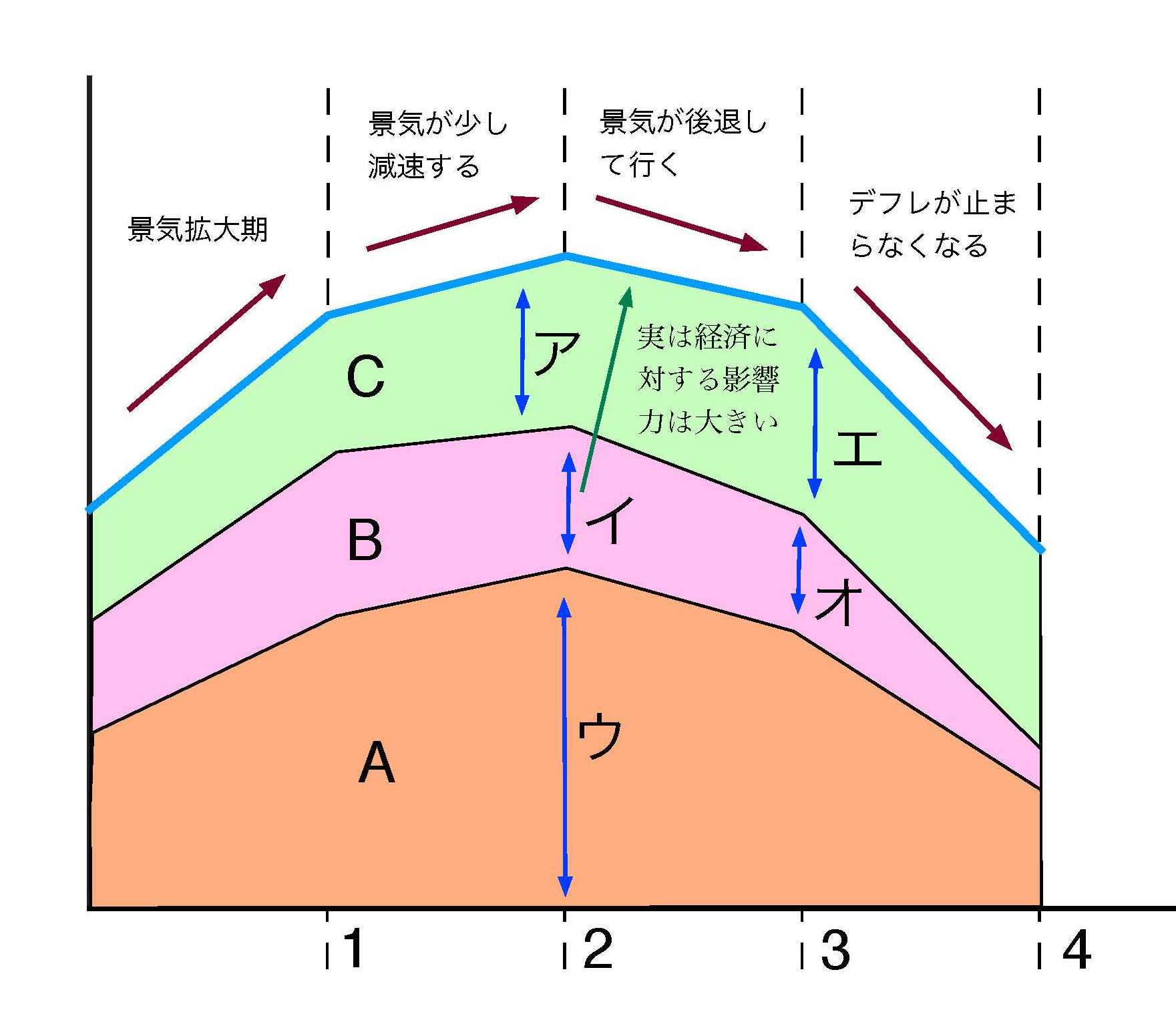

この図はある大企業の売り上げと経費、儲けを大まかに表したものと思ってください。水色の線が総売上げです。

「A」の部分と「B」の部分の合計が経費です。ずっと概念的な表現で人件費はここでとか 資材の購入費用はここでとか 言うような分類では無いと思って下さい。そして「C」の部分が企業の儲けです。純粋な利益の他に株主への配当も含まれます。

「A」の部分は固定的な経費とでも言いましょうか、電力料金の支払いとか 法人税とか あるいは社員さんへ給料とか企業が活動する限り絶対に必要な経費で減らすことのできない費用です。

次に「B」の部分も経費ですが、流動的な経費とでも言いましょうか 条件次第で減らせる部分です。下請け企業への支払いなどが含まれます。非正規の社員さんの給料を含めるべきかもしれません。

「1」 の時点までが景気拡大期です。

「A」「B」「C」それぞれ伸びて行きます。バブルの真っ最中と言えば分かってもらえると思います。世間はいつまでもこの好景気が続いて行くと思っています。景気の拡大に少し陰りが見える時期が来ます。「2」の時点です。この時に「問題の芽」が出始めます。大企業の幹部は売り上げが落ちても「ア」の部分の拡大を維持しようとします。対して「ウ」の部分は企業の活動に応じて必要になる費用で こちらは減らすことはできません。結局、「イ」の部分がコストカットと称して まず減らされます。

ところが、です

「B」の部分こそが実は経済を大きく左右しているのかもしれないと思うのです。「B」の部分は 下請け企業の売り上げになり、その取引先の売り上げになり、それぞれの企業の社員さんの給料になり、そのご家族が必要なもの 欲しいものを買われ、それを作る企業の売り上げになり………。とにかく「B」の部分の広がりは大きいのです。

ところが「B」の部分には発言権が無いのです

「A」の部分は取引先も大企業だったり、労働組合の反発があったりと削ることはできないのです。「C」の部分は大企業の経営幹部自身の成果であり、また株主による要求など発言権の最も大きい部分と言えると思います。ところが「B」の部分には発言権が無いのです。下請け企業へは「取引をやめるぞ」と圧力をかければ値引きさせることができます。非正規の社員さんは契約終了を待てば問題なく雇い止めできます。

結果として経済活動そのものが縮小してしまいます

それは当の大企業の売り上げをも減らしてしまいます。「3」の時点です。この時点で「エ」の部分の縮小をしていれば極端なデフレにはならなかったのかもしれません。 ところが此の期に及んでもまだ「エ」の部分を拡大、あるいは維持しようとしてしまったので「オ」の部分はさらに縮小せざるをえなくなってしまったのです。そして、企業の売り上げはさらに減り デフレ状態へと陥って行ってしまったのだと思うのです。

果たしてこの不景気から抜け出すことはできるのでしょうか?

経済とは政治家やお役人が考えているよりずっと鈍重なものかもしれないのです。何か政策を二、三 打ち出せばそれで好景気がやって来るなんて事はないと思うのです。政策によって不景気を打破する為には10年、20年と打ち出し続けなければなりません。そのような事 現在の日本政府の財政状態で可能でしょうか?

この不景気を打ち破る為には企業の経営者に「

果たしてこの不景気から抜け出すことはできるのでしょうか?

2017/03/30

2017/06/21 訂正