|

�k�C�� |

������Y�f�[�^�x�[�X |

�Q�lPhoto |

|

�Q�l�����N |

�ӏܓ��L |

|

���َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[ |

|

�ꕶ�������̓y�����`�̓��B�_���������̂Ƃ��ċɂ߂ċM�d |

|||

|

�X |

|||||

| ���ˎs�����������Z���^�[����ꕶ�� |  |

��������Ԃŗ��r��G�̏�ɒu���A���ʂŎ�����킹�A�w��g�|�[�Y������Ă��邱�Ƃ��獇���y��Ə̂���Ă��� | ���ˎs | 20170703 �����y�� | |

|

���������{ |

|

�������ꂽ�ߋe�����̈ӏ��͐��k���ɂ߁A�Z�@�͏v���ł���B���̍����ɂ����ẮA�t����Ђ̒|�ɐ������̐Ԏ��ЊZ�Ƌ��Ɍ����b�h�̑o���Ƃ����� |

���������{ | 20170703 ��������_���N�ЊZ | |

| ���������{ |  |

���E�����E���E�G���E�g����������������{���������̈Жт͋C�i�ɖ����A�S�̂̌`�p���[���ŁA��k�����㕐���̐S�������̂�閼�i�ł��� | ���������{ | 20170703 ��������_���N�ЊZ | |

|

��� |

|||||

|

������ |

|

���F���͒������n�������̎p�����ɓ`���錚�����łP�P�Q�S�N�i�V�����N�j�A���B���������㐴�t���ɂ���ď㓏�B�����钆�����̓����̒��ł��Ƃ�킯�ӏ����Â炳��A�����̍H�|�Z�p���W�ꂽ�䓰 | ������ | 20110815 ���������F�� | |

|

������ |

|

���������F���̓����d��Ɉ��u����鏔���Ɗe�d������ɒ݂����V�W�ł���B�{��h�̒��S�̈���ɔ@���͗��e�Ɋω�������F�A�Z�̂̒n����F�A�����V�A�����V���]���Ă����A���ɗ�̂Ȃ������\���ƂȂ��Ă���B | ������ | 20110815 ���������F�����������y�V�W | |

|

������ |

�V��@�̌썑�O���o�̂P�u�������ŏ����o�v���o���̕����őw����`�������� | ||||

|

������ |

|

���Ƃ́A�Ñ㒆���̊y�킪�����ɍ̂�����ꂽ���̂ŁA�㕔����E�ɕR��ʂ��A�ؐ������˂ɒ݂邵�đł��炷���́B���Ɩщz����蓰�ɂ��������̂Łu������N��ΐ������v�̖�������B�����ɑ�`�̗D��ȓ����𐘂��A���E�ɑ傫���E�����𒒏o | ����Ă̕������厖�T | 20110815 �������]�t�� | |

|

������ |

|

�ؐ��A���h���p�`�̒d�ŁA���A�㉺�y�A�H�ڔ͂��ׂė����n�Ƃ��A���ɂ͓�����㹖�����\��������ƕ�W�A�㉺�y�ɂ͒����ɎO�؋n�A���E�ɏ��ԕ�����ŕ\���B���̐{��d�ɂ͂������Ȃ���y�������������ȍ\������������Ă��� | ����Ă̕������厖�T | 20110815 �������]�t�� | |

|

������ |

|

�ʐ^�́A���F���ɂ������Ă��������t���̉�顁B��顂Ƃ͉ԗւ̂��ƁB�c��`�̓����ɂ͋Ɋy�ɍ炭�Ƃ�����i�ق��������j��������ɂ��A�����ɑ��p���т̂�����R�A���E�ɂ͋Ɋy�ɔ�Ԑl�ʒ��E�ޗ˕p���i����傤�тj��N�����A��y���E�����o���Ă���B | ����Ă̕������厖�T | 20110815 �������]�t�� | |

| ������ |  |

���o�A����Ȃǂ̔�����������̂́A�����̗D��Ȍ`�p�A�ו��̋���̍I�݂ȋZ�I�╶�l�ɕ���������L�̗D�ꂽ���`������������B | ����Ă̕������厖�T | 20110815 �������]�t�� | |

|

������ |

|

�����ɋ��D�ŏ����ꂽ�o���Œ������o�Ƃ����Ă�����̂ł���B�o�̍����́A�킪���ʌo�j��ނ����Ȃ����̂ł���ƂƂ��ɁA�G��j��ɂ����Ă��M�d�Ȏ����ł���B | ����Ă̕������厖�T | 20110815 �������]�t�� | |

|

�{�� |

|||||

| ���s������ |  |

���ˎ�ɒB���@���g�߂Ƃ��ăX�y�C���y�у��[�}�ɔh�������x�q�풷�����B���珫��������i�B�풷�����[�}�Ŏ����[�}�s�������؏��i�r�玆�j����ʂ̏ё���A�����̃��[�}���c�̏ё���A�L���X�g���̍Ջ�ȂǁA�]�ˎ��㏉���̓������̎��Ԃ��B�풷�̖v��A���ː؎x�O�����ɕۊǂ���A�����܂œ`�������B | ���s | 20180816 ���s������ | |

| ���k��w |  |

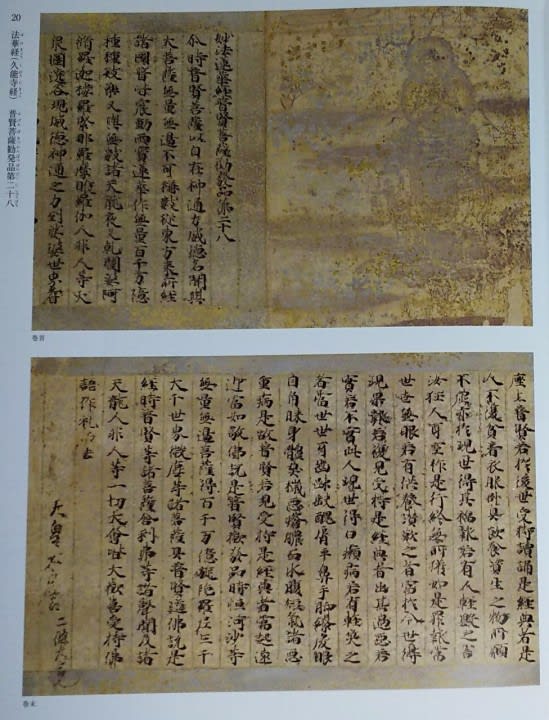

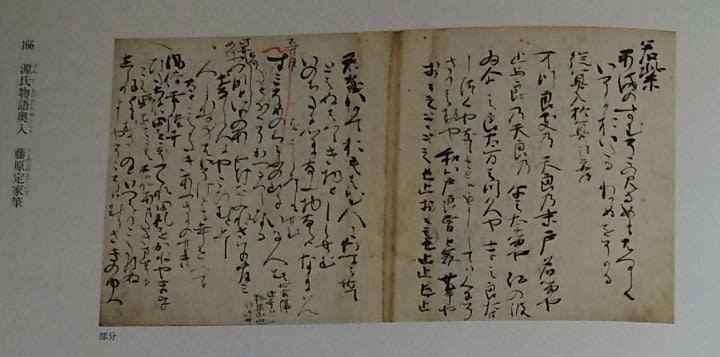

�������^���������āA�u���{���L�v����u�������^�v�܂ł̘Z���j�̋L����Ҏ[�������̂ŁA�����S200���ł��������A���܂͋͂���62����`���邾���ł���B�����������̌Îʖ{�Ƃ��ċɂ߂ċM�d�ł���B | �{�錧 | ||

| ���k��w |  |

�����Ɂu���v5�N��]�ƚ����ʓ_��1�Ƃ���A�N�オ���L���ꂽ�u�j�L�v�̎ʖ{�Ƃ��Ă͉䍑�ŌÂ̋M�d�Ȃ��̂ł���B | �{�錧 | ||

|

���ގ� |

|

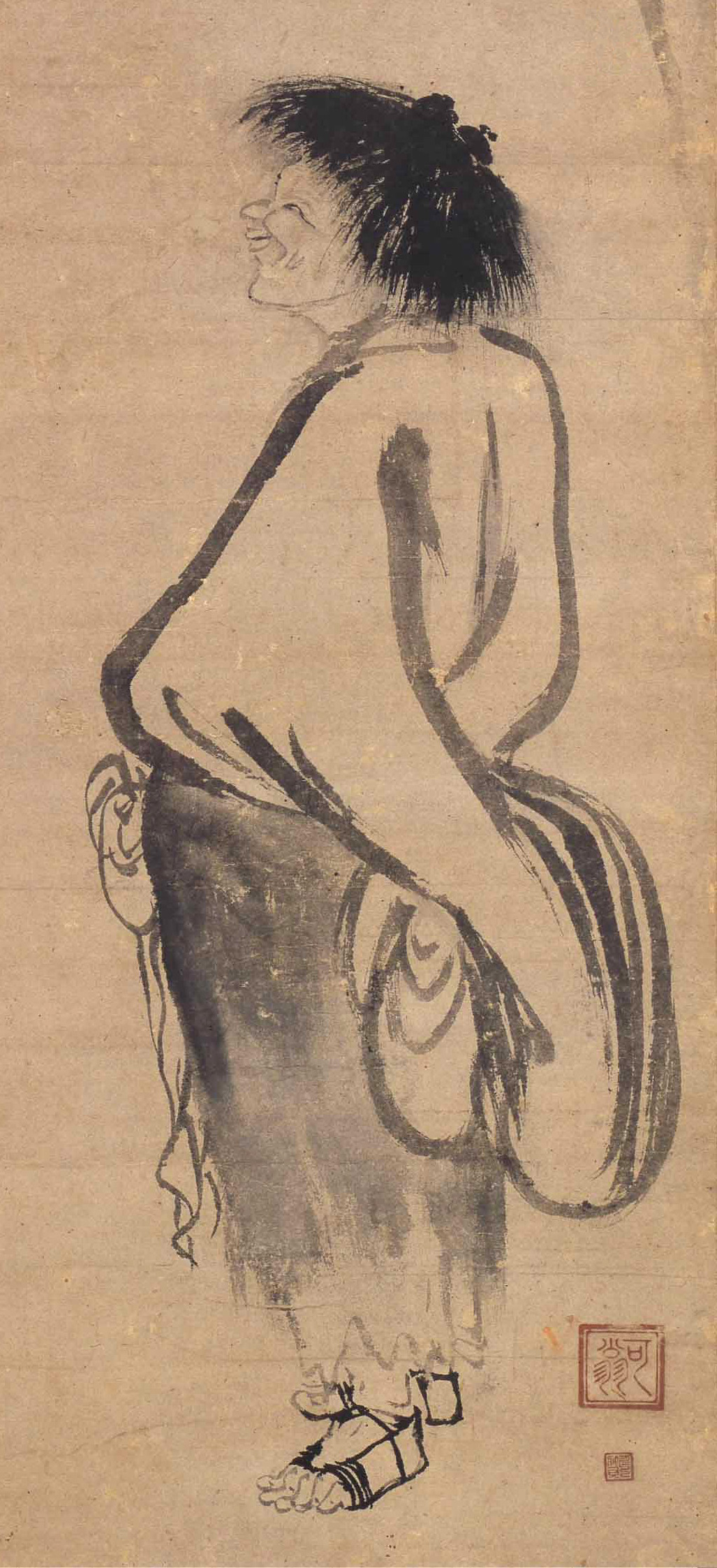

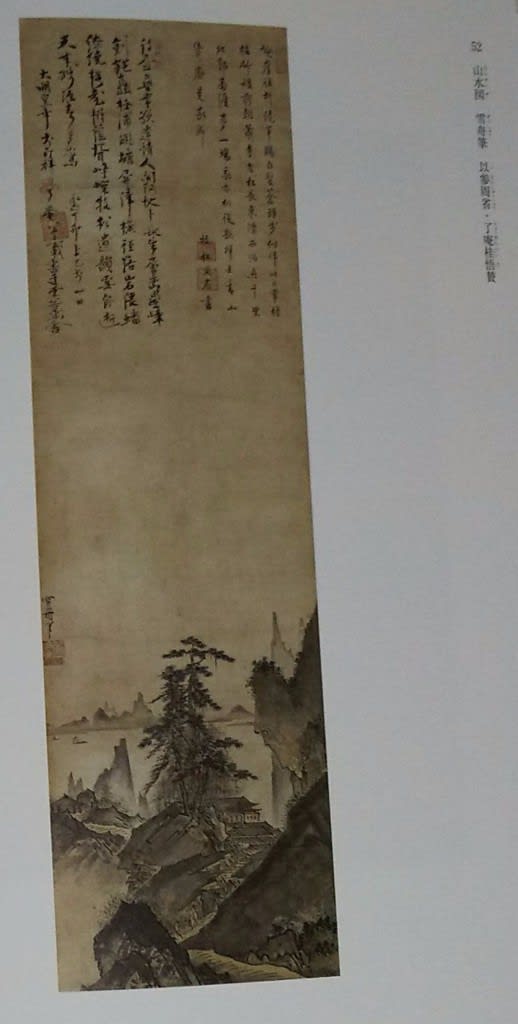

�c��14�N(1609)�ɒB���@�̑n���A�{���͏��@���ŁA���ꉮ���{�����̋���ȉ������˂��A��E�k�E���̎O���ɏ㉏�A�������߂��炵�A10���ɉ悵�Ē������ɕ��Ԃ�݂��Ă���B�O�ς͊ȑf�Șa����@�ɂ���Ă��邪�A�����̒����A�ʐF�A����A���G��\�t�G�ɂ͈�ࣂ��铍�R���z�̐��E��\�����Ă���B | �{�錧 | 20110814 ���ގ� | |

|

���ގ� |

|

�ɗ��͎�������䏊�Ȃǂ̋@�\�����{�݂ł���B�T�@���@�̒ʗ�Ɠ������A���̌ɗ��͐؍ȑ��E�ȓ��ʼn��o�̂���剮�����˂����`���ŁA���ʍȂɓ��R���̓������������C�����̗��g�������ł���B | �{�錧 | 20110814 ���ގ� | |

|

���ގ� |

|

�L���͖{���ƌɗ������сA���[�Ɍ��ւ��������Ă���B�{���A�ɗ��ɊW�[�������Ƃ��ďd�v�Ȃ��̂ł���B | �{�錧 | 20110814 ���ގ� | |

|

��蔪���{ |

|

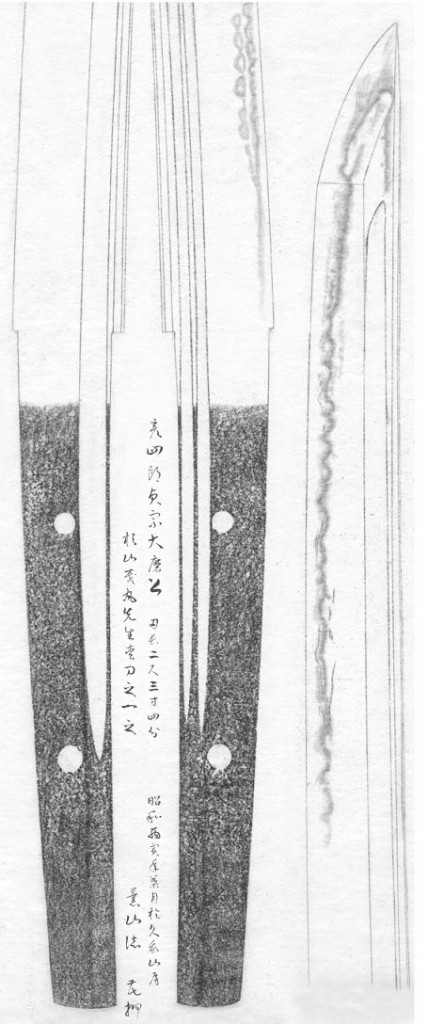

�c��12�N(1607)�ɒB���@�ɂ���đn���B�̊ԑ��i�������j�̓T�^�ŁA�{�a�͌��s�T�ԁA���ԂR�Ԃ̓��ꉮ���B���O�Ƃ����h��A�ӕ��ʐF���{����A�����A����ŏ����A�������̂��~���Ƒ��܂��Ĉ�ࣂ��镵�͋C���������o���Ă���A���R���z�̌���ł��� | �{�錧 | 20180816 ��蔪���{ | |

|

�H�c |

|||||

|

���_�� |

|

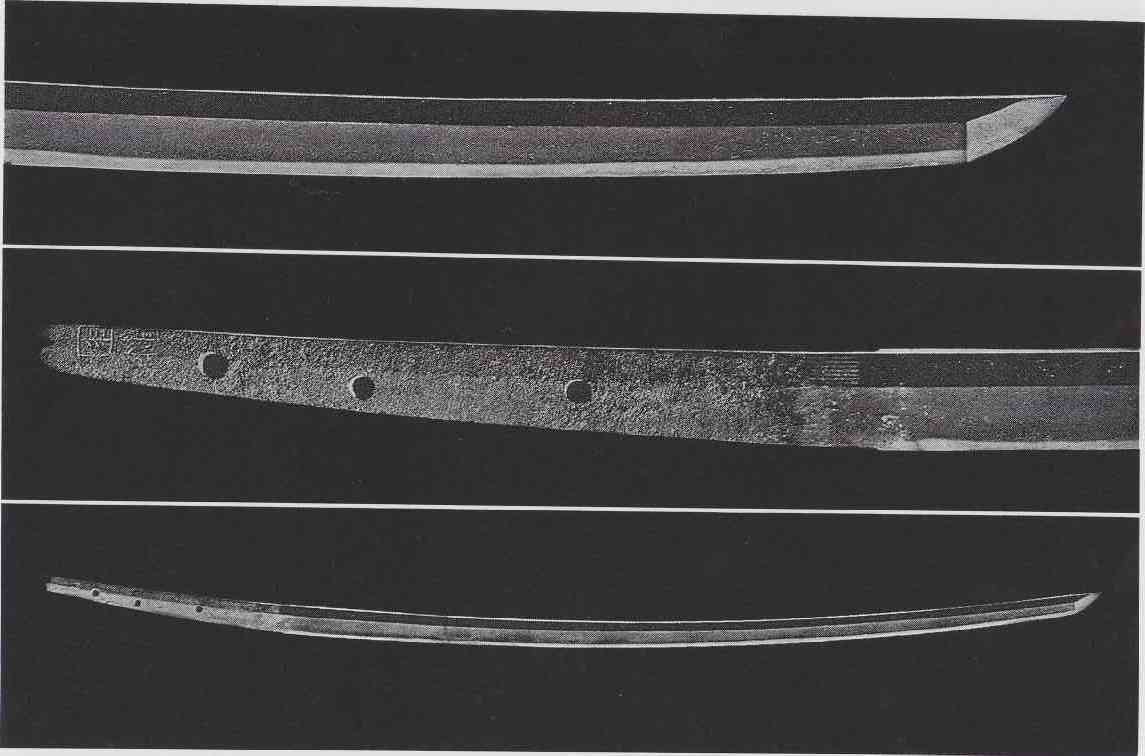

�H�c�����B��̍���B���_�Ђ̌�_�̂ŁA���N8��17���̍ՓT�ň�ʌ��J�B11���I�����̔����̋��ŁA14.8cm�E����6.6mm�E�d��520g�B�R����i����ڂ�j�Ƃ����ׂ������^�K�l�ł����āA���ω���A���Ɍ����V�A�E�ɔk�h��̑������݁A���̏���Ɏ��_���́E�ω������O���I�݂Ȑ����ŕ`���Ă��܂� | ���s | ||

|

�R�` |

|||||

| �R�`���������� |

�y�� �R�`�����m�O��Տo�y 1�Ӂi�R�`�E�R�`�����A�R�`���������ٕۊǁj |

�R�`���M�`�����m�O��Ղ̏o�y�i�ŁA�ꕶ����̓y�����`�̈�̓��B�_�������D�i�Ƃ��đ�\�I�Ȏ����ł���A�w�p�I���l���ɂ߂č����Ƃ���� | �R�`���������� | 20170704 �R�`���������� | |

| �R�`�� |  |

������������̌����Ƃ���A�c���\�O�N�i1608)�ɂ�57���̏o�H�R�`�ˎ�A�ŏ�`�����C�����܂����B���k�n���ɂ�����B��̍���d������ | �H���� | 20110817 �H���R�d�� | |

| �㐙������ |  |

���đ�ˎ�㐙�Ƃɓ`�������Õ����ŁA��k���E��������̕����𒆐S�ɁA�]�ˎ���ɂ�������]�ʂ𑶂��Ă��� | �| | 20110815 �㐙������ | |

| �㐙������ |

�������O�} ���i���M �i�㐙������ ���{���n���F �Z�Ȉ�o ���R����j |

|

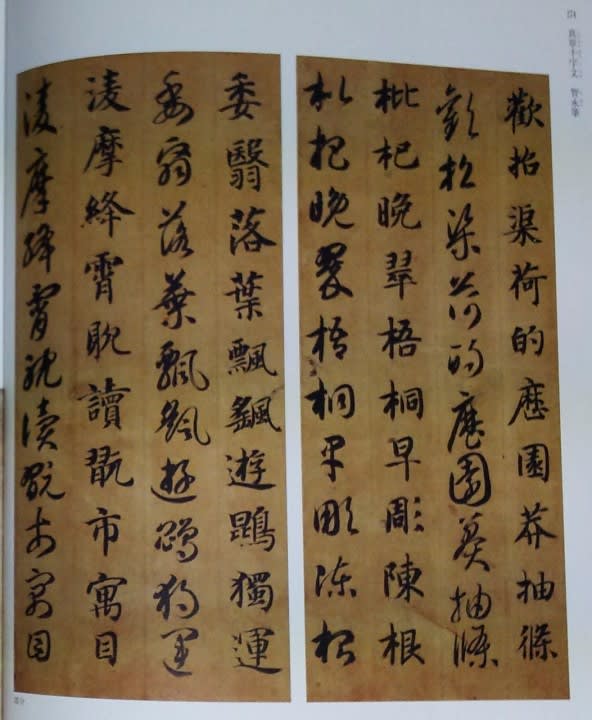

�{�}��`������Ƃ́A���ǂɓ悳�ꂽ�镶�~�s��`�u�B�M�v���p�����A���i���i��l�O�`��܋�Z�j�ł���ƌ����B�M�҂̔������闌�����O�}���͑��ɂȂ��_�ŋM�d�Ȃ���łȂ��A�M�҂����{�G��j��ł������ȉ�Ƃ̂ЂƂ�ł��邱�Ƃ����M����� | �| | 20110815 �㐙������ |

| �v�������� |  |

���ˎ���Ə��㒉�����V���P�Q�N�i�P�T�W�S�j����E�D�c�M�Y�ƖL�b�G�g�̐킢�A���q���v��̐킢�Ő������������ƍN����M�[��������ꂽ���̂ł���B���{���̍ł��������p�̖����Ƃ����A���������n��������Ɏw�肳��Ă��� | �| | 20180815 �v�������� | |

| �v�������� |  |

���E�݊y���̐킢�Ŏ��䒉�����̑��R��U���Ō��𐋂����B���̌�D�c�E����R���b��N�U�A�V�ڎR�ŕ��c���������n�ŖS�����B�M���͂��̋A�r�l���E�g�c��Ɋ��A�V���P�O�N�R���i�P�T�W�Q�j�����̐킢�Ő���̂������������ڑ҂ɂ��������B���̎��A�D�c�M�����物����S���Ƃ��̑�����q�̂����B���̎��������n���M�����瑡��ꂽ�����̂܂܂ŁA�Ƃ��ɍ���Ɏw�肳��Ă��� | �| | 20180815 �v�������� | |

|

�� |

|||||

| ���펛 |  |

�n���H�ɂ݂�Ñ��ŁA����141.8cm�P���L�̑�ނ��璤��o���Ă���O��ɓ�Ɋ������������āA�������킹�Ă���B���`�悭�ƂƂ̂����@���܂������������̂ŁA�ޗǒ��̍앗���̂��������������̍�Ƃ݂���B ��t���̖{���ł����Ď��������̑哰�F�ƂƂ��ɁA�V���Ɋ�������̂����� |

���쑺 | 20180817 ���펛 | |

| ������ |  |

�ܐF�̘@�������������ɁA�o�����ꕶ�������������������������̂��̂ƌ����Ă��܂��B�����̐l�X�������ɕ��̋�����[���M���������悭�\���Ă��܂��B���̂悤�ɂ��ꂢ�ɂ�����ꂽ�o���𑑌��o�Ƃ�т܂����A�S���I�ɂ����܂�Ȃ��M�d�Ȃ��̂ł� | ������ | ||

| �萬�� |  |

��������ɓ��́A�i��N�i1160�N�j�A�������t�̖��E���P�����������������㖖���̈���ɓ��ŁA�������B��̍����� | �萬�� | 20180816 ��������ɓ� |