|

�� |

������Y�f�[�^�x�[�X |

�Q�lPhoto |

|

�Q�l�����N |

�ӏܓ��L |

| ������p�� | �㓁 �����O�����D�Z�l�������i������p�فj | ���O���D���㒷���̍�ł���B���̍H�Ɍ��炸�A�������銙�q����̓㓁�͋ɂ߂ď��Ȃ��B�܂��A�{�㓁�Ɍ�����悤�Ȓn�n�̏o�����D��A�����S�ŁA���Ԍs�L���̍�͋H�L�ł���B | ������p�� | ||

| ������p�� | ����

����i������p�� |

|

���q�����̈ꕶ���ł����镟���ɑ����镨�ł��낤�A��������̈ꕶ���ɂ͖{�����̂悤�ȕ��o���͋H�ł���B���̂Ɏ��Ɍ��S�ł���B | ������p�� | |

| MOA���p�� | ��Ӂu�˖n��v�i�O�S�\��t�j�i���E�~�������EMOA���p�ٕۊǁj |  |

��Ӂu�˖n��v�́A�u�������v�i���s���������ّ��j�u���ʐ��̗F�v�i�o�����p�ّ��j�ƂƂ��ɁA�ÕM�O���ӂ̈�Ƃ��ďg�ɖ������B��ӂ̒��ł����������ɐ��������ƍl�����A�Ӓ�̊�{�䒠�Ƃ��ČÕM�ƕʉƂ̌ÕM�����i1655�`1736�j�ɏ��`���A�̂��ɉv�c�݉��i1847�`1938�j�����������B�u�˖n��v�̖��́A�ˁi�M�j�Ɩn�ɂ���Ēz���ꂽ��Ƃ����Ӗ��ŁA�܂��ɖ��M�̕�ɂɑ����������̂Ƃ����悤�B | MOA���p�� | |

| MOA���p�� | �g���~�} ���`���ԕM �i���E�~�������EMOA���p�ٕۊ� ��Ȉ�o �]�ˎ���j | ���Ԃ��@�B�Ɏ��i���A���̉�ւɌ[������Ȃ���A�Ǝ��̉敗��z���グ�����Ƃ͂悭�m���Ă���B�������g�~�E���~�̉����Ȉ�o�̍��E�ǂɉ�ނ������߂�\���̂���������ł���B�������A���~�̎����̑啔������ʊO�ɂ������A�g�~�͉�ʂ����ς��ɕ`���č��E�ɑΏƂ̖����݂��A�����ɐ����������Ė��L����̔����ȋȖʂ�����グ���\�}�́A���Ԃ̓Ƒn�Ƃ������Ƃ��ł��悤�B | MOA���p�� | ||

| MOA���p�� | �F�G���ԕ����� �m����i���E�~�������EMOA���p�ٕۊǁj |  |

��X���m���i���v�N�s�ځj�͒O�g���K�c�S��X���i���A���s�{��O�s���R���j�̏o�ŁA�{���𐴉E�q��Ƃ����B���˂��{炂̏C�Ƃ�ς݁A�����̐m�a����O�Ɍ䎺�q���J�����B�u�m���v�Ƃ������́A�m�a���̐m�Ɛ��E�q��̐������킹�����̂ŁA�m�a���𒆐S�Ƃ���M�������ƌ𗬂�[�߁A�����̐l�X�̋��߂ɉ����ĉؗ�œT��ȍ�i�𐔑����c���Ă���B | MOA���p�� | |

| �O����� | �~���G�蔠�i�O����Ёj | �k�𐭎q��[�Ɠ`���鎪�G�蔠�B���q����̎��H�|�i���\����D�i�ŁA���O�Ɏ���h��d�ˁA������Z���Ɏ������闀���n(��������)�̋Z�@�ɂ�荋�Ɏd�グ���Ă��܂��B���G�̊�{�Z�@�i�����G�E���o���G�E�����G�j�̊�����������i�Ƃ��Ă��m���܂��B | �O����� | 20171107 ����W�V | |

| �S�M�� | �@�،o�i�v�\���o�j19���i�S�M���j |  |

�����ŌÂ̈�i�o�i�@�،o��\���i���ꊪ���ɏ��ʂ������́j�B���݂͓������������قɊ���B�i��2�N�i1142�N�j�Ҍ���@�̏o�Ƃɍۂ��āA���H�@�c�������@���͂��߁A�ߐb�⏗�[�炪��������A�t�C���{�̂��߂Ɍ������ʂ��ꂽ�B | ������ި� | 20171115 ����W�W |

| �v�\�R���Ƌ{ | �v�\�R���Ƌ{�{�a�E�̊ԁE�q�a�i1���j |  |

�v�\�R���Ƌ{�́A����ƍN���J���_�Ƃ��đn������A���a�R�N(1617)�Ɍ������ꂽ�{�a�A�̊ԁA�q�a�́A�����錠�����̌`�����������Гa�ŁA�����a�琳���ɂ���đ��c���ꂽ�B �@�Гa�́A�`���l���ł���a�l����Ƃ��A���G�ȍ\���ɂȂ闧�ʂ⌬���Ȃǂ��I�݂ɂ܂Ƃ߂Ă���A�ו����������ӏ��������Ă���B�܂��A�v���ɒ������D����Ȃǂ�p���đ��������͂���A�]�˖��{���n���ɂ����鎿�̍������z�Z�p��H�|�Z�p��`���Ă���B |

�v�\�R���Ƌ{ | 20090719 �v�\�R���Ƌ{ |

| �v�\�R���Ƌ{ | ���� ���^�P�i�v�\�R���Ƌ{�j | �^�P�͌Ô��O�͂̓����Ɠ`���邪�A���̂悤�ȗE�卋�s�ȑ����́A�������A�d�v�������̗��P�Ƌ��ɁA�����������ɂ������`�Ԃ��\������̂ł���B���a�O�N�̑J�{���ɏ��R�G�������ЂɊ�i�������́B�����n�˖䎪�G�̏�ɐԓ����X�q�n���F�G�˖�U�炵������̎��������n���t������B | �v�\�R���Ƌ{ | ||

| ���c�� | �����V�c�����i�V�����N�i749�N�j�[5��20���j�i���E���c���j |  |

�����V�c�̎��M�Ƃ��Ċm���Ȃ��̂́A���ɐÉ��E���c���́w�����V�c�����x�i����j���́u���v��1���݂̂ł���B | ������ި� | |

| �萬�A�@ | �ؑ�����ɔ@�������E�ؑ��s�������q�����E�ؑ�������V���� �^�c�� 5��i�É��E�萬�A�@�j |  |

�����̑ٓ����甭�����ꂽ���D����A����N�͕���2�N�i1186�N�j�A�{��͖k�������ł��邱�Ƃ������B�萬�A�@�́A�����̉��B�������F�肵�Ėk�������ɂ�茚�����ꂽ�Ƃ���A�����ɕ����ď��������ꂽ���Ƃ��f���܂��B�^�c�̗D�ꂽ���Z��`����ƂƂ��ɁA�ߔN�̉^�c�ɂ�����錤���̐i�W�̒��ŁA����i���u�^�c�l���v�Ђ��ẮA���q�����l���̐������������̂ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A����Ɋi�グ����܂����B | �ɓ��̍��s | |

|

���m |

|||||

| ������p�� | ���璲�x�� �ꊇ�i������F�v�l���P���p�j�i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

���i�\�Z�N�i��Z�O��j�㌎��\����A�O�㏫�R����ƌ��̒������P���A��ΘZ�����̔N��Ŕ�������Ɠ��ˎ�ł�����F�ɉł����ۂɌg�������璲�x�ނ̈�Q�ł���B | ������ި� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ������p�� | �Z�� ���g���i�����㓡���l�Y�j�i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

���c���h�̖��H���l�Y�g���̍�ŁA���쒆��r�I�ɑ�U��ł���B�₩�ȗ���̏o���ŁA�X�q�̉Ή��������ł���B�w���ۖ������x�ɏ��ڂ���㓡���l�Y���{�Z���ŁA������̌����㓡���O�Y�̏����ɂ�肱�̍�������B | ������ި� | |

| ������p�� | ���� ���������Y��i�ԉ��j�����܁��C�����\�O���ȉ��s���i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

�������Y�͗����r�̑��̂Ɠ`���Ă��邪�A�������Y�Ɩ��������̂͑��ɗႪ�Ȃ��B�����ܔN�̔N�I�Ɠ��H�̂��̂Ǝv����ԉ������邱�Ƃ��M�d�ł���B | ������ި� | |

| ������p�� | �Z�� �������@�i�����������@�j�i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

���̂ɉ��₩�ȏo���ŁA���g�Ɏ{���ꂽ���̓���������͋Z�I�I�ő��ɗ�����Ȃ��B�w���ۖ������x�ɏ��ڂ������@�O���̓��̈�ł���B | ������ި� | |

| ������p�� | ���� �����P�i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

�Ô��O�h�̐��P�̍�ŁA�����͐��H���邪�A���̖��U�̂��͍̂ł��É�ł���B��⏬�U��Ŏp�͔������A�b���͓����Ô��O�̗F�������Y��ɂ݁A�n���͏ĕ��̍L����������Ă��Ă��Z�I�I�ł���A�������悭���ē��������邢�ȂǁA���P�̍앗���悭�����Ă���B ������N�i1745�j�\���\����ɏ��R�j�g���B���̈��A�Ƃ��Ĕ�������Ƃɑ��������́B |

������ި� | |

| ������p�� | ���� �������i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

�����͊��q���㒆���ɔ��O���D�ɏZ���Ĉ�h���Ȃ������D�h�̑c�ł���B���̑����͐g�����L������N�̍��s�Ȏp�̂��̂ƁA�����Œ��N�̉��₩�Ȏp�̓�l������A�b���͗ǂ���Ő���₩�őN�₩�ȗ���f�肪�����A�n���͒��q�������Ɍ݂̖ڂ���������̂ŁA������̈ꕶ���A���c�A���@�ɔ䂵�Ēn�S��������Y��ł���B�{�����͐����Ȃ��ݖ���̈���B | ������ި� | |

| ������p�� | ���� �������i�������]�����j�i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

�����̎q�A�����̍�ŁA�͂��ɖ���グ�Ă��邪�A�o���₩�ł���B�n�n���Ɍ��S�ŁA���쒆�₩���ɂ����Ă͑�ʎᒷ���ɕ��сA���S���ɂ����Ă͂���ɏ���B�w���ۖ������x�ɋL�ڂ���鉓�]�������{�����ŁA�����D�c�M���̈����ł��������A���q���G���������A���̉ƘV�̈�l�Óc���]��d�v�Ɏ��������Ƃ��獆������B | ������ި� | |

| ������p�� | ���� �����@�i�����t����E������p�ٕۊǁj |  |

���O���瑊�B�ֈڏZ�����Ɠ`������O�O�Y���@�̍�ŁA�͂��ɖ���グ�Ă͂��邪�A���q�������̂Ɍ݂̖ڂ��������A���H�̓��ӂ̍앗���ł��悭���������o���ł���B | ������ި� | |

| ������p�� | ��������G�� �i�����t���� ���{���F �G15�ʎ�28�ʁj |  |

�{�G���Ō�������̂͊G���S�̂̈ꕔ���݂̂ł���B���É��s�̓�����p�قɊG15�ʁE��28�ʁA�����s���c�J��̌ܓ����p�قɊG4�ʁE��9�ʂ���������A���ꂼ�ꍑ��Ɏw�肳��Ă���B | ������ި� | 20171107 ����W�V |

| �ĔN�� | �d�f�]�} ��M�M �i�ĔN�� ���{�n�� 1�� 1496�N�j |  |

�@�̏��c�E�B�������ю��ɂ����ĖʕǍ��T���A�b�Ƃ����m���ނɎQ�T�𐿂����������ꂸ�A���獶�r��藎�Ƃ��Č��ӂ̂قǂ��������Ƃ���A�悤�₭����������ꂽ�Ƃ����L���ȑT�@�̈��ʂł���B���A���ɂ���킳�ꂽ�ʖe�ƈ�_���Î�����s���܂Ȃ����A�����ē����̏��Ȃ��\�}����ʑS�̂ɑ��ꂵ���܂łْ̋����ݏo���Ă���B77�̘V�T�m��M�̂��ǂ�������n�������ɂ�����Ă���Ƃ݂�ׂ��ł��낤���B | ���s���������� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ���@�� | ���@����ɓ� |  |

���ʂ͕������̈���ɓ��̌`������b�ɂ��A�O�ς͎���a���ȂǂɏZ��̈ӏ����p����ꂽ�����I�Ȍ��z�ŁA���C�n���L���̌Ì��z�Ƃ��ċM�d�ł���B | ������ި� | 20180419 ���@�� |

| ���R�� | ���R��V�� �i���L��:���R�锒�镶�Ɂj |  |

���R��́A���݂͓V��݂̂��������A�]�ˎ���܂łɌ������ꂽ�u�����V��12��v�̂ЂƂł���B�V�炪����w�肳�ꂽ5��̂����̈�B���͕P�H��A���{��A�F����A���]�� | ������ި� | 20150813 ���R�� |

| �@�� | �@�� �i���L��:�����S���j |  |

�D�c�M���̎���A�L�y�̍�B���Ă̐w�̌�ɉB�����Ƃ������s���m�����Ɍ��Ă��A�ߑ�ɓ����ē�x�̈ڒz���o�Č��ݒn�Ɉڒz���ꂽ�B�������ڂƌĂ�镽�ʂ������A�ɂ�����e�̈ӏ��Ȃǂ��a�V�Ȏ�����Â炵�Ă���B | ������ި� | |

| �M�c�_�{ | �Z�� �������r ���a�ܔN�\�ꌎ���i�M�c�_�{�j |  |

����藈���r76�̍�ƍl������B��̍�ƈقȂ�A�g�̒����ɔ�ׂĐg�����L���A�d�˂��������ȑ��荞�݂ł��邪�A�n���̂悭�����n�S�ƁA���o���̒��n�ɂ͓��H�̓��F���悭�������B | �M�c�_�{ | |

| �@ | ���� �H�ݎu��l�i�@�j |  |

�{���͓��́w��t�Ái�����j�x�̒��ߖ{�B�w�����H�ݎu�x�㊪�݂̂ł��邪�A�w�o�ЖK�Îu�x�A�w�È�p���x�Ɏ��߂��Ă���L���Ȃ��̂ł���O������̎Љ�o�ς��L�^�������j���ł���B | �������i�r���m | |

| �@ | ���L�i����M�j3���i�@�j |  |

�����̌Ќp�ڂɕ@�̑m����ʂ̋L������B�^��������M��̖��߂ɂ���Č�����ʂ������̂ƍl�����Ă���B�w�Î��L�x�̌Îʖ{�Ƃ��čł��Â��L���ȓT�Ђł���B | �������i�r���m | |

| �@ | 琱�ʏW ����\��A��\�l�i�@�j |  |

�w���傤�ʏW�x�͐�҂𖾂炩�ɂ��Ȃ����A����ƂȂ�悤�Ɏ��ʂɕҎ[���ꂽ���T�̈��ł���A����̖��̐����Ȃ����̂Ǝv����B | �������i�r���m | |

| �@ | �˗ъw�m���W�i�@�j |  |

����˗ъw�m���W�i�����ق����������イ�j�́A�c28�p�@����6m43�p�̊��q�{�B��������Ɂu�W�����v�Ƃ���A�����@�ȉ��@���ǁA�g�t����������Ƃ̎l�����E�܌����Ȃ�60������߂Ă���B��������A����{�ł���Ɛ��肳���B | �������i�r���m | |

| �v���� | �Či�R���} �`�J�@�M �i�v���� ���{���F 1���j |  |

�����k�v��̂Ȃ��ł��i�ʂ̓��ɍ�����B���s��T���������n�@����������H�i�R���}�A�~�i�R���}�ƕ��Ԃ��̂ł���B�M�҂͖k�v��(��880�N�O�j�̋J�@�c��ƍl�����Ă���B | �R���� | 20171017 ����W�U |

| ���Ԏ� | �B���} �i���Ԏ� ���{���F 1���j |  |

��v��̉e�������������{�l��Ƃ��`�������̂ŁA�킪���ɂ������v��l���̑�����e�̈�[�������M�d�ȕ������B�@�߂���ł��邱�Ƃ���A�u��B���v�ƌĂ��B����̎^�́A�������J�R�ł���A�{���b�{�s�������A�B��s�i�x�����̊J�R�ł����闖�k�������A�N�R���m�Ƃ����l���̂��߂ɂ������́B | �R���� | |

| ���c�V�_�� | ������ЊZ�i���A�味�t�j�i�R���E���c�V�_�Ёj |

|

���c�V�_�Ђ̕�ɂɕۊǂ���鍑��u������ЊZ�@���A�味�t�v�́A�d������쌱����A��E����h���̂ɏ|�͕s�v�Ƃ����Ӗ��Łu�|���Z�v�Ƃ��Ă�Ă���B���̊Z�́A�b�㌹���̑c�A�V���O�Y�`�����畐�c���ɓ`�����A����i���{�ŏ��̓��͊��j�ƂƂ��ɕ��c�Ƒ�X�̉Ɠ̏Ƃ����ɕۊǂ���Ă����B | �R���� | |

| ������ | ���������a |

|

�������́A���������������a��(���t)���J�R�Ƃ��A���c�Q�N(1333)�ɑn�������Ɠ`������ՍϏ@�̎��@�ł��B���a�̌����́A�g���ɖn������������A���i22�N(1415)�Ɣ������܂����B�V�a�Q�N(1682)�̎��@�Ђɂ��Ђ����܂ʂ���M�d�Ȉ�\�ƂȂ��Ă��܂��B | ���������a | 20180418 ���� |

| ��P�� | ��P���{�� |

|

�{���̒��ɁA��t�O���������u���Ă��܂��̂Łu��t���v�Ƃ��Ă�܂��B���̖�t���ɂ́A�O��9�N3��16���iAD1286�j�̍���������A�����i�O���̖��j�̐��N��Ɍ��Ă��A�z730�N�ȏ�ɂ��Ȃ�܂��B�ܘ_�R�����ł͈�ԌÂ������ł��B�傫����24m�l���ŁA5�Ԃ̐��ʂ́A������3�Ԃ͗��J���̔����t���A���O���́A�㕔���c�V�̘A���i�q�ɂȂ��Ă��܂��B�����ʂ̐��ʊ��ƁA���ʒ����ɂ́A�o�����������܂��B�܂����L�̉������l������芪���Ă��܂��B�������Ɨ���Ȑ��� ���w�畘���̉����́A���������������A���q����̌��z�̗͋������悭�����Ă��܂� | ��P�� | 20180418 ��P�� |

|

�� |

|||||

| �썑�V�� | �������q���������i�E�썑�V���j |  |

����ł��o�����q(���C�I��)���l���ɔz�� ��(����)���l�@�A���@���X�q�n�����Ŗ��ߐs���������̂ɓh���������̂Ł@���厛�啧���c�@�v�ɂ���������ꂽ���M��ł��낤�ƌ����Ă���@�ޗǎ���̓���������Ă��� | �썑�V�� | |

| ������ | �������o�� |  |

���i15�N�i1408�N�j�̌��z�B���ꉮ���A杮���B���Ԑ��ʁE���ʂƂ�1�Ԃ̐g�Ɂi����j�̎��͂ɏ֊K�i�������j��t�����T�@�l���z�B�g�ɂ̒��Ԃ͊O������͐����ʂƂ�3�ԂɌ����邪�A������2�{�͒��ł͂Ȃ����i���j�ł���B | ������ި� | |

| �i�ێ� | �i�ێ��J�R�� |  |

���ꉮ���w�畘���B��k������B�i�ێ��J�n�̖������t����ъJ�R�����T�t�̒��������u����Ă���B����ԁi�Ԍ��A���s�Ƃ��ɒ��Ԃ�1�ԁj�֊K�t�����K���̑O�ɕ��O�Ԃ̏����i�O�w�A�瓰�j�������A�����𑊂̊ԂłȂ���1���Ƃ�����قȌ`���ł���B | ������ި� | 20180419 �i�ێ� |

| �i�ێ� | �i�ێ��ω��� |  |

��d�֊K�i�������j�t���A���ꉮ���w�畘���̕��a�B��k������B�u������v�Ƃ��̂��A�{���̐��ϐ�����F���������u����Ă���B�g�ɂ͕��O�ԁi�Ԍ��A���s�Ƃ��ɒ��Ԃ�3�ԁj�ŁA���̎��͂ɏ֊K��݂���B | ������ި� | 20180419 �i�ێ� |

| ���U�� | �ܑ呸�� �i���U�� ���{���F 5���j |  |

�q�ؑ�t�����l�ܑ̌呸�Ƃ��āA�s�������A�~�O�������A�R�����鍳�����A��Г������A�����鍳�����̂T�����������Ă���B��̂��̂ł���A�}���I�ɂ����ɋM�d�ȍ��ł���B | �� | |

| �@�l�� | ���� ���N���i�E�@�l���j |  |

�������{15�㏫�R������`��(1537〜1597)���A�F���̑��(��������)����Ë`�v(1533〜1611)�ɑ��������̂Ɠ`�����Ă���B�]�ˎ���ɂȂ��ē��ÉƂ̉Ɩ���莅�������n���t�����A�V���̍ۂɎg��ꂽ�B | �� | |

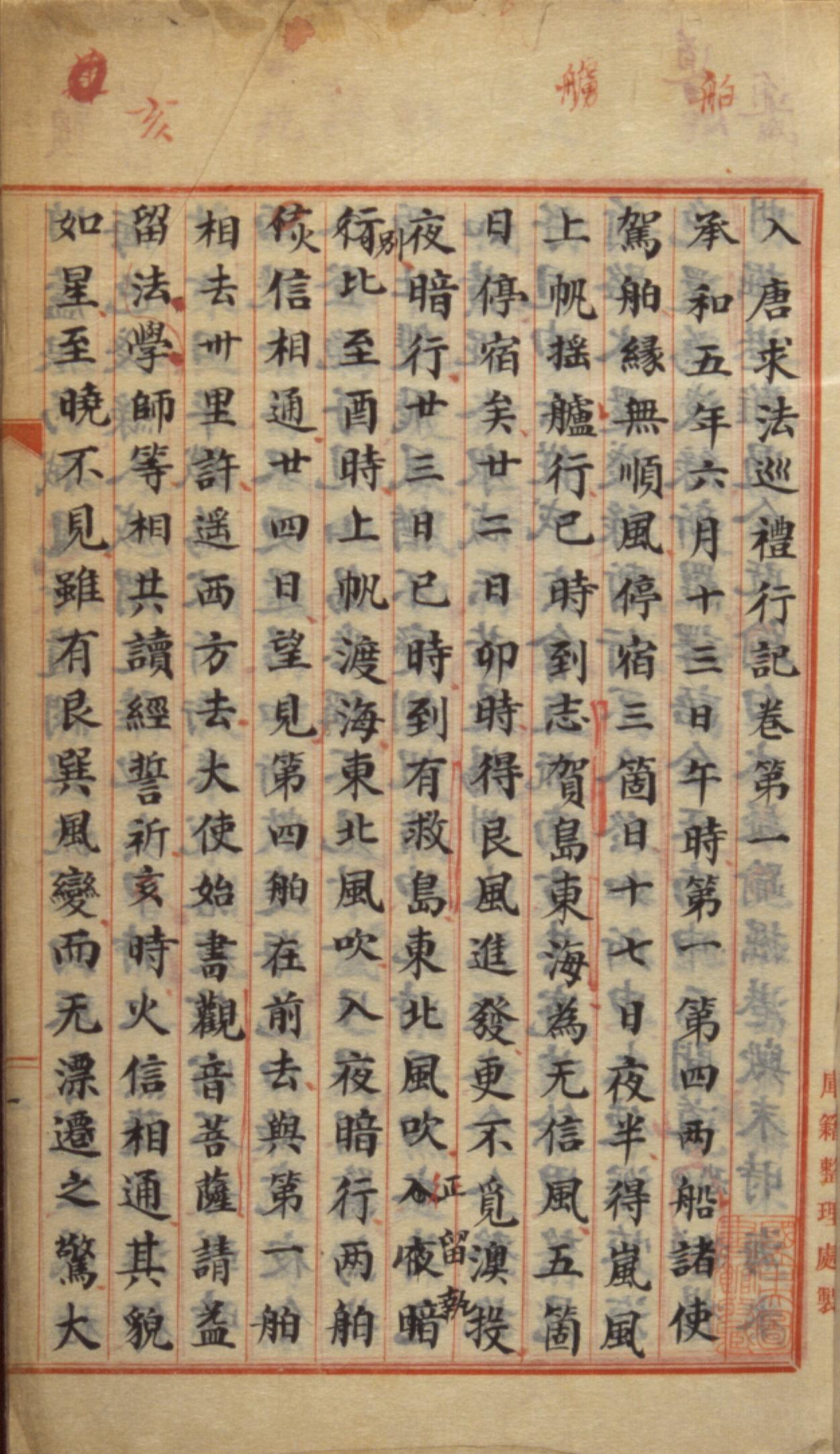

| �@�l�� | �������@����s�L�i�~�m�L�A�����M�j�i�E�@�l���j |  |

9���I�̓��{�l�m�ŁA�Ō�̌����g�i���a�j�ɂ�����������v�m�ł���~�m�̗��s�L�ł���B���̋L�q���e�́A�~�m�����傤�Ǒ������Ă��܂����A���@�ɂ���̔p���̏��L�^����������j���Ƃ��Ē��ڂ����B�܂��A���j�ɂ͌����Ȃ��A9���I�̒����̎Љ�E���K�ɂ��Ă̋L�q�������A�ӓ��̗��j�����������ł̋M�d�Ȏj���Ƃ��č����]�������B�~�m�͍Ő��Ɏt�������V��m�ŁA�̂��ɎR��h�̑c�ƂȂ�B | ������ި� | |

|

���� |

|||||

| ��Γꕶ�l�Ê� | �y�� �i����s��Γꕶ�l�Êفj |  |

�S�̑��͉����ɏd�S��������肵�������`�ŁA�S����27�Z���`�A�d�ʂ�2.14�L������܂��B��̓n�[�g�`�̂��ʂ������悤�Ȍ`�����Ă��܂��B�꒷�̂�オ�����ڂ�A������@�ɐj�Ŏh�����悤�ȏ����Ȍ��A�����Ȃ�����ڌ��Ȃǂ́A�����x�R�[�̓ꕶ���㒆���̓y��ɓ��L�̊�������Ă��܂��B�r�͍��E�ɍL�����Ď�Ȃǂ͏ȗ�����Ă��܂��B�܂��A���͏������܂ݏo���ꂽ�悤�ɂ����Ă��邾���ł����A���̉��ɑ��������Ƃ��K�͑傫������o���Ă���A�D�P���������̗l�q���悭�\���Ă��܂��B | ����s | 20170702��Γꕶ�l�Ê� |

| ��Γꕶ�l�Ê� | �y�� ���쌧���b����Տo�y 1�Ӂi����E����s�j |  |

�u���ʂ̏��_�v�̈��̂������̓y��́A����s�Γ��̒��b����Ղ���o�y�����A�S�g���قڊ��������`�y��ł��B�S����34�Z���`�A�d�ʂ�2.7�L������܂��B��ɉ��ʂ������p���v�킹��`�ł��邱�Ƃ���A��ʂɉ��ʓy��ƌĂ��^�C�v�̓y��ł��B�������4000�N�O�̓ꕶ�������O���ɍ���܂����B | ����s | 20170702��Γꕶ�l�Ê� |

| �T�����c�������p�� | �y�Ĕ��Аg�ϒ��q ���s��R ���x��i�T�����c�������p�فj |  |

�s��R�́A���x��̊y���q�̒��ł��ł��L���ŁA�i�i���ɍ����A���x��A����A�\��ɂ͂��Â������������Ă���B���x�̖����ł��ۂɁA����̍��]�ɂ���āA�{���q��U���ɕ��Ŏ��Q�����Ɠ`�����A�ꖼ�ɂ͐U�����q�Ƃ��Ă�Ă���B�܂��A���x�M�̋��������̂͋ɂ߂ċH�ł���B�V�ۋ�N�ɔ�쑽�����q��������y�����w�̑��ƂȂ�A���Ƃɓ`�������B���x���q�̑�\��Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸�A�a�����q���̔����Ə̂��Ă��ߌ��ł͂Ȃ����q�ł���B | �T�����c�������p�� | |

| ���y�� | ���y�����p�O�d�� |  |

�ʏ�����̈��y���Ƃ����A���쌧�͂������A�S���I�ɂ��L���Ȏ��ł��B���q����ɒ�������n���ė��āA�����ւ�ƂȂ��������ɑT�@�Ƃ������ꂪ����܂����A���y���͂��̑T�@�Ƃ��ẮA���q�̌������Ȃǂƕ���œ��{�ł͍ł��Â��ՍϑT�@���@�̈�ł��B�V���\�Z�N�i1588�j����A���R�����������@�ɉ��߂܂����B���̈��y���ɂ���ؑ����p�O�d���́A�ؑ��̔��p���Ƃ��Ă͑S���ň�����Ȃ��Ƃ����M�d�Ȍ��z�ŁA���쌧�ł͈�ԑ����u����v�Ɏw�肳��܂����B | ��c�s | 20180415 ��c��. |

| ���{�� | ���{��V�� 5���i�V��A�����V��A�n�E�A�C�����E�A�����E�j���쌧�i���L��:���A�Ǘ��c��:���{�s�j |  |

���\�i1593�`1594�j�N�ԂɌ��Ă�ꂽ�d�Z�K�̓V��Ƃ��Ă͓��{�ŌÂł��B�т��̑����̊�@���A�s���̏�M�ɂ����z���A�l�S�]�N�̕���ɑς��A�퍑���セ�̂܂܂̓V�炪�ۑ�����Ă��܂��B�����̑���C��̏��a11�N�A����Ɏw�肳��܂����i���a27�N�Ďw��j�B�ʖ��[�u��Ƃ��Ă�Ă��܂��B�P�H��A�F����A���R��ƂƂ��Ɏl�̍����s�̂ЂƂł��B | ���{�s | 20120408 ���{�� |

| �m�Ȑ_���{ | �m�Ȑ_���{�{�a�E����i�O�a�j 2�� |  |

���̂��{�́A��������̏I��育��A�ɐ��_�{�̐m�Ȍ�~�i�ɐ��_�{�̏����j����邽�߂ɁA���̒n���̎x�z�҂ł���m�Ȏ��ɂ��Ղ��܂����B�ȗ��A1000�N�ȏ�ɂ킽��20�N��1�x�̑J�{���s���Ă��܂����B�킪���×��́u�_���{�v�̗l���𐳊m�ɓ`�������܂��B | �咬�s | 20180415 ��c��. |

| �P���� | �P�����{�� |  |

�{���́A�Ԍ�23.89���[�g���A����25.82���[�g���A���s��53.67���[�g���̋K�͂����]�ˎ��㒆���������z���\����剾���ł��B�~�n�ʐςł́A�������̒��ł́A���厛�啧�a�A�O�\�O�ԓ��Ɏ�����3�Ԗڂ̑傫�����ւ��Ă��܂��B�ʏ�̂����ɔ�ׁA�Ԍ��ɑ��ċɒ[�ɉ��s���������Ȃ��Ă���̂��M�B����P�����̖{���̓����ł��B | �P���� | 20070630 �P���� |

| ��@�� | ��@���O�d�� |  |

�y�傩��Q����o��Ɛ��ʂɊω���������A���k�̏������u�ɎO�Ԏl���̞w�畘�u�O�d���v������ɕ����߂̉H�̂悤�ȗD��Ȏp���݂��܂��B���R���𗷂���l�X�́u���Ԃ�̓��v�Ƃ������̎p�����܂�ɂ��������̂ŁA�v�킸�ӂ�Ԃ�قǂł���Ƃ����ӂ���A����ꂽ�ł��낤�ƌ����Ă��܂��B | �ؑ� | 20180415 ��c��. |

|

�\�����s������ |

�V�������R��Տo�y�[���`�y�� 57�_ �i�\�����s�����فj |  |

�u�V�������R��Տo�y�[���`�y��v�Ƃ́A�L���ȉΉ��^�i�������j�y����܂�928�_�̏o�y�i�ō\������Ă��鍑��̐������̂ł��B�Ή��^�y��́A���̓I�ȑ����ɕx�݁A�D�ꂽ���n���`����L����y��ł��B���̓Ɠ��Ȍ`�╶�l�́A�ߗe�n�̓y��l���̉e���̂��ƁA�������5300�N�O�ɐM�Z�쒆����Ő������A���n��ɂ����Ė�500�N�Ԃɂ킽��p���A���W�����Ɛ��肳��Ă��܂��B | �\�����s������ | 20170705�\�����s������ |

|

�x�R |

|||||

|

������ |

���������a�E�@���E�R�� 3�� �x�R�� |

|

�����2��ˎ�O�c�����̕������߂Ɍ������ꂽ�����@�̎��@�B�c��14�N(1609)�����������ɏ��z�����ہA�x�R���珵�����@������O�g�Ƃ��Ă���B�������Ȃ��Ȃ����c��19�N(1614)�A�����̖@���ɂ��Ȃ�Ő������Ɖ��߂�ꂽ�B3��ˎ嗘��͌Z�����̈⓿���������邽�߁A33����ɂ����鐳��3�N(1645�j���_�@�Ƃ��ĉ����������s���A50����ɂ����銰��3�N(1663)���ɂ͊��������B����A���a�A�@�������̓����̌��z���ł���B | �����s | 20180414 ������ |

|

�� |

|||||

| �ΐ쌧�����p�� | �F�G賍��F �m����i�ΐ쌧�����p�فj |  |

�قړ��g���賂̍��F�ŁA���Ă̑c�Ƃ�����m���̒��Y�I�ȍ�i�̂����ł����ɂ�����Ă���B�㉺��ɕ�����A�W�ɂS�̉��o���E����������A�ٓy�͂킸���ɉ��F�������тĂ���B�A���A�ԂȂǂ̊G��Ƌ��ʂŁA�H�тȂǂ�������ʂ������ȍ�i�ŁA���𐅕��ɕۂ��đ��`�A�Đ�����Ȃǎ���ȋZ����g����A�ْ������ӂ���ƂȂ��Ă���B | �ΐ쌧�����p�� | |

| ���R�����_�� | �� ���g���i���R�����_�Ёj |  |

�g���͎R�鍑���c���h�̓��H�ŁA�Z���̖���Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�`��͗��M(��傤���̂�)����(�����n)�ŋɂ߂ėD��A���U��ł����i�ʂ�����܂��B���̌��́A����ƌ��̗{�����q�q�������4��ˎ�O�c�����ɉł����ۂ̎��Q�i�ŁA���̎����5��ˎ�j�I����̖������F�O���ĕ�[�������̂ł��B | ���R�����_�� | |

|

���� |

|||||

| �i���� | �������T�V�i�����M�j�i�i�����j |  |

�������T�V�́A�����@�̊J�c�ł��铹���T�t���A�v�ł̏C�Ƃ��I���ċA�������Ø\3�N�i1227�j�ɁA�T�̉��V��I��ŋL�q�������ŁA�i�����ɓ`���{���́A�A������6�N��̓V�����N�i1233�j�ɑT�t�����珑�������̂ł���B | ���䌧 | |

| ��{�_�� | ���N�� ���a���N�O�����ŏB�@�r�����ݖ��i����E��{�_�Ёj |  |

���̏��́A������䂪���̂��̂ƈقȂ�A���g�ɏc���̕R���������A���̏�̌��сE���̌��тɂ͊C�镶�l��A��������B�����ɂ͔��t�@�ق̓����ƁA�V�߂�|����V��̂��A���̎l�͂Ɍ��݂ɔz����B�����ɂ́u���a���N�O�����ŏB�@�r���v�Ƃ���A��a�V�N�i�W�R�R�j���ŏB�̘@�r���̏��Ƃ��đ���ꂽ���̂ł���B�Г`�ɂ��ƁA�c���Q�N�i�P�T�X�V�j�ɑ�J�g�p���L�b�G�g�̖����ĕ�[�������̂ł���Ƃ����B�䂪���ɓn�����钩�N���̂����ł́A����N�オ�ł��Â��A���l���I�݂ɒ��o����Ă���B | ���䌧 | 20171024 ��{�_�� |

| ��J�� | �����ؕ����i����E��J���j |  |

���͒����N���̑Ŋy��ŁA���{�ł͓��E�S���Ŏ�ɐ����̍��}�ɗp����ꂽ�B��J�������͒����n���ŁA����23.8cm�A����9.5cm�B�\���ʂƂ��ɁA�����ɘ@�̓������A���̍��E�ɕؕ���������A���Ԃɋ��X�q���ł���Ă���B���̗l���͌Õ��ŁA�����������̐���ƍl������B | ���䌧 | |

| ���_�� | ���� ������q�����_��i�_�l�N�㌎�\����i����E���_�Ёj |  |

���̞����́A�u����q�����@�_��i�_�l�@�N�㌎�\����v�Ƃ��������������A���_�Ђ̐_�{���ł���������q���̞����ł��������Ƃ�������B����1�P0.0cm�A���a74.0cm���̍����ɔ䂵�Č��a���傢�ȂǁA���ׂĂɌÎ��������B�ޗǎ���̏��ŋI�N����L������̂́A���S�����A���������Ɩ{����3�_�ł���B | ���䌧 | 20091010 ���_�� |

| ���ʎ� | ���ʎ��O�d�� |  |

���ʎ��́A�哯���N�i806�j�A���Α叫�R���c�����C�̑n���Ɠ`������^���@�̎��@�ł���B �O�d���́A���w���ʕ�3�ԁi4.18m�j�A������22m�w�畘�̌����ł���B��w�ɂ䂭�ɂ��������Đ��@�����炵�Ă������ƂŁA�ϓ��̂Ƃꂽ�������p�����o����Ă���B���̉��N�ł͕��i7�N�i1270�j�̌����Ƃ����B�l���I�ɂ��悭�������a�l�ł����߂��Ă���A�D���ŗ��������������ł���B | ���䌧 | 20171025 ���ʎ� |

| ���ʎ� | ���ʎ��{�� |  |

�{���́A����5�ԁi14.72m�j����6�ԁi14�D87m�j�A���ꉮ���w�畘�̌����ł���B���̉��N�ł͐���2�N�i1258�j�̌����Ƃ���A�����ŌÂ̖ؑ����z�ł���B | ���䌧 | 20171025 ���ʎ� |