|

���R |

������Y�f�[�^�x�[�X |

�Q�lPhoto |

|

�Q�l�����N |

�ӏܓ��L |

| ���R���������� | ����ЊZ�i���A�味�t�j�i���R���������فj |  |

�{�Z�͂��Ĕ������Ԗ؉Ƃɓ`���������̂ŁA���̔��݂̐����������������ȂǁA�ꕔ�Ɋ��q����̉��ς��������Ă�����̂́A���̂ɐ��쓖���̎p�����̂܂܂ɓ`���A����^�O�c�ڎD��p����_�A������O��l�i�A���E�ܒi������Ƃ��A�O�̐������Ȃ��_�A�H�F�ɕ��q�A�����A���q�̊ە��Ȃǂ̐���A���̑e������L���鏬�U��Ȋ����ȂǁA�����������̑�Z�ɋ��ʂ���×l�Ȍ`���𐏏��Ɏ��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| �ь����p�� | �Z�� �������@�i������S���@�j�i�ь����p�فj | ���Ԍs�����̐��@�̒Z���B���@�̍�ɂ͗L���̂��̂����Ȃ��A���ɐ����̗L���̒Z��������B�{�Z���͓��쒆���ɏo�����D��A�����S�ł���B���Ƌ�S�����̏����ł��������Ƃ���{��������A���ۖ������ɏ��ڂ����� | ���R�� | ||

| �ь����p�� | ���� ���g�[�i�ь����p�فj | No Image | ���O���E�����ꕶ���h�̓��H�̒��ŁA�ł��₩�Ȓ��q��(���傤���݂���)�B���H�ƌ����g�[�A���[(�̂�ӂ�)�A���^�i�������ˁj�̎O�҂�����B���̒��ł��A�g�[���̍�͔�r�I�ɑ������A���̋g�[�͓��ɐn�����₩�ŕω�������B���S(�Ȃ���)�i��Ŏ������j���قƂ�ǐ�(��)�ԂŁA����ɉ����Ēn�n�Ƃ����錒�S�ł���_����A��҂��o���������ꕶ�����\�����D�i�ƂȂ��Ă���B�����𑽂����������I�B�Ƃ̕��Ƃł��鐼�������Ɠ`�� | �ь����p�� | |

| �ь����p�� | ���� �����O�����D�Z���ߏ��Ē������i�ь����p�فj |  |

�n��78.7cm�A����2.7cm�A�M���A�����B�b���͏��ڔ����悭�l�݁A���f�肪���B�n���͒����Ɍ݂̖ڂ������B���q�����̏��㒷���̍�ŁA���Q�̂ł���������������ł��� | ���R�� | |

| ���ՒJ�w�Z | ���ՒJ�w�Z�u�� �i���L��:���R���j |  |

�ՒJ�w�Z�͊����Z�N�i��Z�Z�Z�j���R�ˎ�r�c�������̓������q�틳��̂��߂͂��߂����̂ŁA�������g�����ł��̒n�̊ՐÂ����ŁA�Óc�i���ɖ����ē����N��K����݂��Ĕ������� | - | 20171102 ���ՒJ�w�Z |

| �g���Ð_�� | �g���Ð_�Ж{�a�y�єq�a�i1���j | �g���Ð_�Ђ́C�Ñ�ȗ��̋g���n���̒���Ƃ��Ė������B���݂̎Гa�͑����`���̖��ɂ�艞�i�R�Q�N�i�P�S�Q�T�j�ɍČ����ꂽ�B�{�a�̕��ʂ͎O�ԎЂ̎��͂ɔ݂��d�ɉ��`�����Ƃ�C�����Ɍ������Ď���ɏ��ƓV������߂Ă���B�����͑O���̓��ꉮ����A�������䗃���ꉮ���ƌĂ����قȊO�ς�������B�{�a�O�ɂ͍ȓ���̔q�a���ڑ����C�{�a�Ɠ��l�ɑ啧�l�̎�@�������B | ���R�� | 20080307 �g���Ð_�� | |

| �L�� | |||||

| �ӂ���ܔ��p�� | ���� ���g�[�i�ӂ���ܔ��p�فj | �ꕶ���h�Ő����ɂ������\�I���H�̈�l�ł���g�[�̍�B�o�����D��A���Ԍs�ŁA�����Č��S�ł���B����ȑ����ł��邪�A����グ��ꂸ�ɐ��Ԃ̎p���������X������̂ł���B�������N�ɓ��Íj�M�����R�ƍj����q�̂������̂ŁA���ÉƓ`���ł���B | ��B���������� | ||

| �ӂ���ܔ��p�� | ���� ���}�B�Z���i�]�፶�����j�i�����E�@�l���j | �{�����́A���㍶�����̌���B���H�́A�Z���ӂƂ��Ă���A�L���̑����͋H�L�ł��邪�A�Z���ɔ�ׂĂ����F���Ȃ��B���Ɩk�����Ɛb�����]��֎k���鑠�̈����ł��������Ƃ���A�]�፶�����ƍ����B��ɓ���ƍN�̗��ƂȂ�A�I�B����֗^����ꂽ�B | - | ||

| �ӂ���ܔ��p�� | �Z�� ���� �}�B�Z�i�����E�@�l���j | No Image | ���㍶�����̍ł���\�I�ȏo���ŁA�n�n�����S�ł���B���B�`�̍앗�������A�b�ɒn�i���ׂ��Ɍ���A�n���͕������[���A���ɖ��邭�Ⴆ���̂�����Ă��A�X�q�̐n���͉s���˂��グ�ē��F������B�n�n���ɋɂ߂Ė��邭���ꐰ��Ƃ�������ł���B | - | 20171107 ����W�V |

| �ӂ���ܔ��p�� | �Z�� �������i������ÐV���܁j�i�����E�@�l���j | No Image | �{�Z���́w���ۖ������x�ɏ��ڂ������̂ŁA�����̑�\��Ƃ�����B��×̎劗�������̈����ł��������Ƃ���u��ÐV���܁v�̍�������B | - | 20171101 �ӂ���ܔ��p�� |

| �ӂ���ܔ��p�� | ���� �����[�i�����E�@�l���j | No Image | �ЎR�ꕶ�����[�̍�B����グ�Ă͂��邪�A�ꕶ���h�Ő����̉ؗ�ō��s�ȍ앗���悭���������B��������ݖ��̍�̒��ł������Œn�n���S�ł���B���쏫�R�Ɠ`���B | - | 20171101 �ӂ���ܔ��p�� |

| �ӂ���ܔ��p�� | ���� ���g�[�i�����E�@�l���j | No Image | �����ꕶ���g�[�̍�ł���B�g�����L������N�̓��X�Ƃ��������ŁA�b�͕����ꕶ���ɂ悭�������┧�����ڂɉf�肪�悭����A�n������[���q��ܒ��q�Ȃǂ��������g�[�̓T�^�I�Ȃ��̂ł���B���q���㒆���̈ꕶ���h�Ő����ɂ�����앗�ŁA�n�n���S�ł���B | - | 20171101 �ӂ���ܔ��p�� |

| �ӂ���ܔ��p�� | ���� �����@�i�����E�@�l���j | No Image | ���O�O�Y���@�̍�ŁA�͂��ɖ���グ�Ă͂��邪�A���쒆�̌���ł���A���S���ނ̂��̂ł���B | - | |

| �ӂ���ܔ��p�� | ���� �����P�i�����E�@�l���j | No Image | �Ô��O���P�̍�B������̍����D��Ȏp�̑����ŁA���P�쓁���ō앗�E���ȂǍł��Ò��ōō��̏o���ƕ]�����B�I�{��Ɠ`���B | - | |

| �����_�� | �����_�� �ێЋq�_�Ж{�a�A���a�A�q�a |  |

�×����_�������ꂽ�{���ɂ���A�C�����̐_�Ƃ��Đ��h���ꂽ�B���݂͐m���Q�N(1241)�Č��̎Гa����{�ł��邪�A�������̌�������Đ�����ꂽ���������̍\���P���Ă���B�k�̓���]�Ɍ����A�쉜�̖{�Ж{�a�Ɠ��̋q�Ж{�a�͗������`���ŁA�q�a���P�a�Ȃǂ̏����z����L�ŘA�������i�ς́A�Q�a���̑�@����v�킹��B | ������ި� | |

| �����_�� | �����_�� �{���P�a |  |

�×����_�������ꂽ�{���ɂ���A�C�����̐_�Ƃ��Đ��h���ꂽ�B | ������ި� | |

| �����_�� | �����_�� �ێЋq�_�Ж{�a�A���a�A�q�a |  |

���݂͐m���Q�N(1241)�Č��̎Гa����{�ł��邪�A�������̌�������Đ�����ꂽ���������̍\���P���Ă���B | ������ި� | |

| �����_�� | �����_�� �ێЋq�_���P�a |  |

�k�̓���]�Ɍ����A�쉜�̖{�Ж{�a�Ɠ��̋q�Ж{�a�͗������`���ŁA�q�a���P�a�Ȃǂ̏����z����L�ŘA�������i�ς́A�Q�a���̑�@����v�킹��B | ������ި� | |

| �����_�� |

�܋Ȃ艄���l�\�܊ԁA��d�A�؍ȑ��A�w�畘 1�� |

|

�k�̓���]�Ɍ����A�쉜�̖{�Ж{�a�Ɠ��̋q�Ж{�a�͗������`���ŁA�q�a���P�a�Ȃǂ̏����z����L�ŘA�������i�ς́A�Q�a���̑�@����v�킹��B | ������ި� | |

| �����_�� |

�܋Ȃ艄���Z�\��ԁA��d�A���[�؍ȑ��A���[���j�����A�w�畘 1�� |

|

�k�̓���]�Ɍ����A�쉜�̖{�Ж{�a�Ɠ��̋q�Ж{�a�͗������`���ŁA�q�a���P�a�Ȃǂ̏����z����L�ŘA�������i�ς́A�Q�a���̑�@����v�킹��B | ������ި� | |

|

�����_�� �@ |

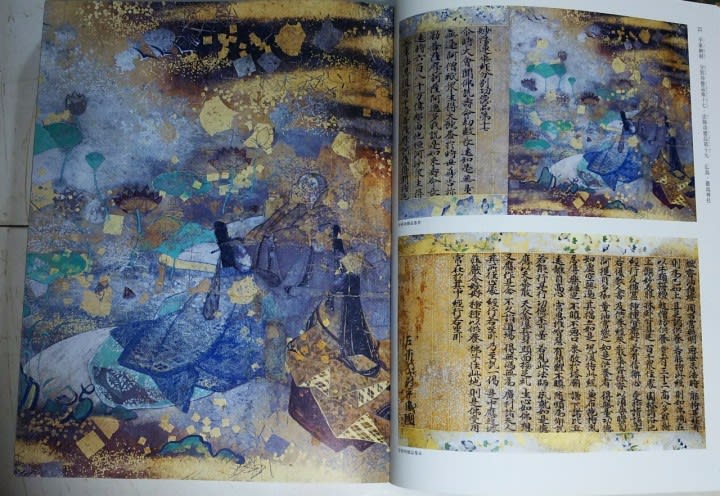

���Ɣ[�o�i�@�،o��33���A����_���������o���A�ӎ��G���C�j�i�����_�Ёj |  |

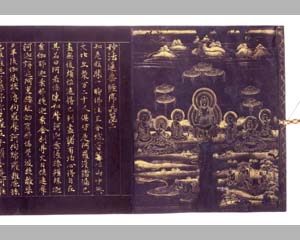

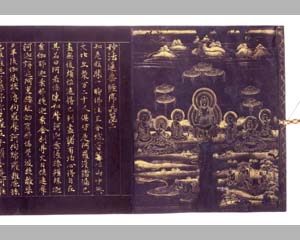

�����������̒���2�N�i1164�j9���C���������͂��߁C�q���d���C��o���E�����E�����ȂǕ��ƈ��̐l�X���ꊪ�������i��������j���ʂ��Č����_�Ђɕ�[�����o�T�Q�B�e���Ƃ�����̗D���ȋ���ŏ���ꂽ�\���ɁC�o�̑�ӂ�`�������������Ԃ��G�����C�����͕\���Ƃ�����̐�͂����܂��C��т��邢�́C��������U�炷�ȂLjӏ������炵�Ă���B�܂��C�����̎��ɋ���̑�����������C����(��ł�)������ȂǓ����̍H�|�Z�@�̐��������Ă���B��������i794�`1191�j�ɗ��s���������o�̍ō�����Ȃ����̂ł���C��a�G(��܂Ƃ�)�̎j���Ƃ��Ă��M�d�ł���B | �L���� |

20151107 ���s���������� �u�Ԕh�����ʂ�v �@ |

| �����_�� | ���������@�� ���i5�_�j�i�����_�Ёj |  |

�O��̋n�ƌ܌ؗ�A�����ł̊F��B�����̈��ƌ����A���̌`�p�͉���D��̒��ɂ��s���A�@�ׂȂ�����Z�I�ɗ��ꂸ�A���q����̐���ɂ�����a�l�����@��̍ō�����Ȃ��M�d�Ȉ�i | �L���� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

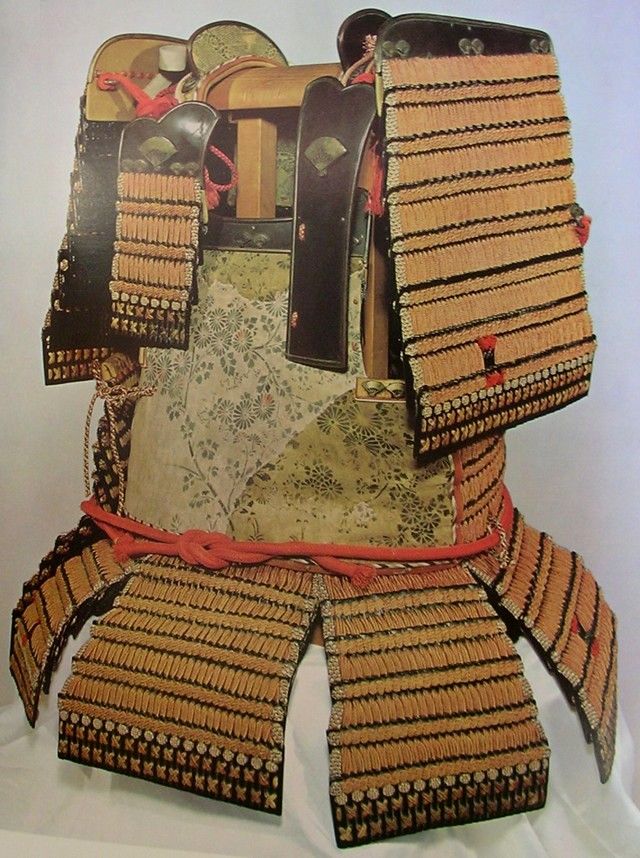

| �����_�� | �����艩�ԈЊZ�i���A�味�t�j�i�����_�Ёj |  |

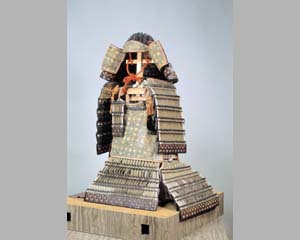

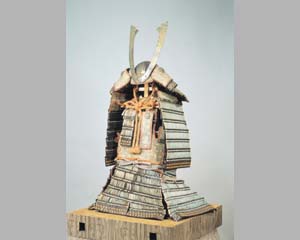

�{�Z�́A�×����ג���[�Ɠ`���钘���Ȉ�̂ł���B���D�̕����������L���A�Жт��܂������A�ꖇ���ؕ����̌����������̌`��ƕ����āA���̂ɍ��s�̎����Z�ł���B�e�|�A�����Ȃǂ�����������̂́A���̂̌`��͂悭���`�𗯂߂� | �L���� | |

| �����_�� | ���ЊZ�i���A�味�t�j�i�����_�Ёj |  |

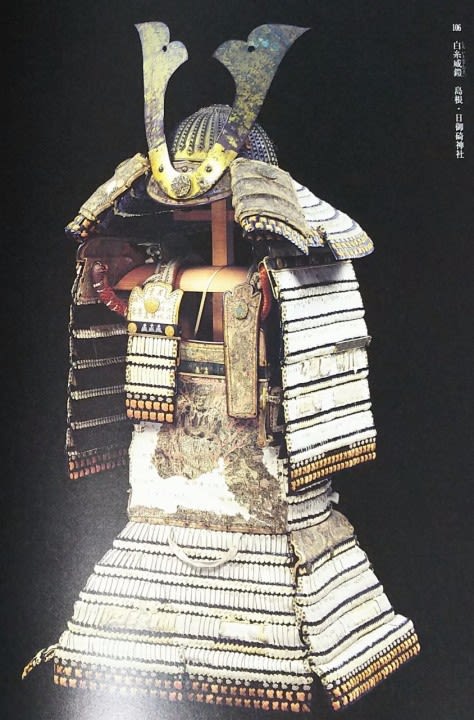

�{�Z�����q�O���̂��̂Ɣ�r����ƁA���D�ׂ͍����k�ɂȂ�A���̐��J���̌`�㉺�����Ȃ������i��̌X���������Ă���B�܂��A�����肪�傫���A��h�A�����������ƂȂ��ď�q�̑O�オ�����B���ɂ����Ă����ӂ̍E���k�����ĊԐ��������A�����������ɂ��Ȃ�ȂǁA���s���ɑ����Ē[���Ȍ`�p�ƂȂ�A���q�������̓��F�������� | �L���� | |

| �����_�� | ���N�ЊZ�i���A�味�t�j�i�����_�Ёj |  |

���Ђ̏������ԈЊZ��A��Ԑ_�Ђ̐Ԏ��ЊZ�ȂǂƂ͎���قɂ��A�����Ď�@�����k�ł��邪�A������̋����ȓ_�A����̕��l�A���̌`��⓷�̎d���Ȃǂɂ͑��ʂ����v������A��f��̂Ǝ���̊u����͂قڂȂ��ƌ�����B���`���قڑ����Ă���A�H�L�̈�̂ł���B���d����[�̎Г`������ | �L���� | 20171017 ����W�U |

| �����_�� | ����Г��ہi���A�味�t�j�i�����_�Ёj |  |

���q���㖖������y���ȓ��ۂ�����ɍ�����������A����������𒅗p���邱�Ƃɂ��A�Z�̑��������������ω����W�����B�{���ۂ́A�ꕔ��C�����邪�A�قڌ��`���Ƃǂ߁A�d�������k�ŗY��Ȏ�̂���`�p�̓T�^�I�ȗD�i�ł��� | �L���� | |

| �����_�� | �����_�ЌÐ_��� �ꊇ�i�����_�Ёj |  |

�]�������V�c�̏��p�Ƃ���Ă������̂ł��邪�A�{�i���Ƃɓ`��镶���ɂ��ƁA�����A�����A�����̖�\�N�ԂɌ㔒�͖@�c�A���q��c���Q�w�����ɂ�����A���̓s�x�_��i���ꂽ���Ƃ��m����B�Ȃ��ł��A�����l�N�ɂ͌��Ƒ����ꎮ����[����邱�Ƃ�������B | �L���� | |

| �����_�� | �ʊG�O��i�����_�Ёj |  |

�w��͖{���͌������V��������o���������邽�ߑf�̂܂ܗp����ꂽ���A��������ȍ~�A�w���̐������ɍʊG���{�����莅�������w������悤�ɂȂ����B�w��̌×�͓��Г`���̌Ð_��Ɋ܂܂����̂⍲���_�Ђɓ`�����̂����邪�A�{�w��̓����Ƃ��ĉ̊G���`����Ă��邱�Ƃ��������� | �L���� | |

| �����_�� | ���� ���F����i�����_�Ёj |  |

�Ô��O�F���̍�B�F���͉i���̍����犙�q����ɂ����ē������H�������Ǝv����B�{�����͐n�����Ô��O�̓����ł��鏬����ł͂Ȃ��A���n���咲�Ƃ��ē����������܂����o���ł���A�F���̒��ł͂�⎞�オ��������̂ƍl������ | - | |

| �����_�� | ���q�n�˕����퍘���i���g�ɗF����Ɩ�������j�i�����_�Ёj |  |

�����q�n�i����Ȃ����j�Ɍ��˂�L����i����������ł�j�ɂ��t�`���������̂ŁC���i�Ȃ��琻�삪������C���������k������i1333�`1392�j�̍����n�����i�������������炦���������ȁj�Ƃ��Ă̎����I���l�͍����B���g�́C�����C������̏��U��̒Z���ŁC�����C�b���͏��ځi�������߁j�C�n���͍ג��n�łقƂ�nj����o���C�����i�ɂ��������j����ށC���蕨�͕\�ɍI�݂ȑf��������B�ړB�E�̉��Ɂu�F����v�̎O����������B���g������Ŋ��S�łȂ��̂͐ɂ��܂�邪�C��������i794�`1191�j�̖�������Z���͂قƂ�Ǒ��ɗႪ�Ȃ��B���������̏��p�Ƃ����B | �L���� | |

| �����_�� | ���������@�،o�i�������E�������M�j8���i�����_�Ёj |  |

�É�2�N�i1170�j9�����珳��2�N�i1172�j4���C���������Z�̐����ƌ������u�̂��Ƃɏ��ʋ��{�����o�T�B�e���̂͂��߉��s���𐴐��������C���헊�����������������闼�M�o�ł���B����10�������������l�Ɩ��ʎ��o�͌Â��ЊO�ɏo�C��҂̒f�Ȃ́u�����i�������܂���j�v�Ə̂���ꗬ�z���Ă���B�e���ؕ��i�ق�����������j�̍��\���ŁC���Ԃ��ɋ��D�i����ł��j�Ŏ߉ސ��@�}�Ȃǂ�`����������D�o�̈�T�^�ł���B | �L���� | |

| �����_�� | �ϕ����o�i�������E�������M�j8���i�����_�Ёj |  |

�É�2�N�i1170�j9�����珳��2�N�i1172�j4���C���������Z�̐����ƌ������u�̂��Ƃɏ��ʋ��{�����o�T�B�e���̂͂��߉��s���𐴐��������C���헊�����������������闼�M�o�ł���B����10�������������l�Ɩ��ʎ��o�͌Â��ЊO�ɏo�C��҂̒f�Ȃ́u�����i�������܂���j�v�Ə̂���ꗬ�z���Ă���B�e���ؕ��i�ق�����������j�̍��\���ŁC���Ԃ��ɋ��D�i����ł��j�Ŏ߉ސ��@�}�Ȃǂ�`����������D�o�̈�T�^�ł���B | �L���� | |

| ��y�� | ��y���{�� |  |

�{���͐�����N�̉Ќ��a���N�ɍČ����ꂽ�����Řa�l����Ƃ��ē��l�A�V���l�����p����������ܒ��l���ɑ����A���˓��C���ݏ��n���ɑ����邱�̎팚�z�̑�\�I�Ȃ��̂ł���B���N��̊m������̂Ƃ��Ă͍ŌÂ̗�ɑ����� | �L���� | 20161114 ��y�� �{���Ƒ��� |

| ��y�� | ��y������ | ���q���㖖���C�×�3�N�i1328�j�����B����@���y�јe���i�킫���j�i�����s�d�v�������j�����u���C�����ɂ͍ʐF���{����C�ǖʂɂ͐^���@�̖��m��`�����^�����c��������B���Ƃ��ẮC�K�͂��傫����ɑS�̂̂肠�����悭�C����R�����O���@��ΎR���̑�����ƕ��Ԃ����ꂽ���ł���B���O�E�����ɒ��̓��������������富ҁi������܂��j�ȂǁC�ؗ�ȑ����ɕx�݁C���̐������e�p����ю�@�ɂ���āC���q���㖖���̑�\�I�Ȍ��z�Ƃ����B���a11�N�̉�̏C���ŁC�����̏�̑��ցi�������j�̒�����o���ȂǑ����̔[���i���������ꂽ�B | �L���� | 20161114 ��y�� �{���Ƒ��� | |

| �����@ | �����@�{�� |  |

�����O�N�i��O���j�Ɍ������ꂽ���ł���B���q����{���̗D��̂ЂƂł����āA���̗l�����a�l�ɓ��l�i�T�@���z�̗l���j�������Ă���Â���ł����āA�l�������̎�����������ƂȂ��ł��� | �L���� | 20161115 �����@ �{���ƌd�� |

| �����@ | �����@�d�� |  |

��k������̒�a4�N�i1348�j�Z�����G�̂Ƃ��C�ꕶ���i�����i�������傤���j��ς�ő���ꂽ�d���B�����̘a�l�ł悭�������O�ςƗY��Ȏ�@�ɂ���āC��k��������\���錚�z�̈�ƌ����Ă���B�����͈�d�ڒ����ɒd���݂����C�S������d�ڂ��痧���オ����قȍ\���ł���B�d���͂̕ǔɐ^�����c�s��}�C�l�V���ɂ͋����E�O�\�����C�Ȃ����V��Ȃǂɂ́C�������E�Ԓ��E��V�Ȃǂ��`����Ă��邪�C�����̍ʐF������قǂ悭�c�������͑��ɗޗႪ�Ȃ��B�Ȃ��C�����̍`���E�s�꒬�̈�Ղł��鑐�ː猬����Ձi�����ǂ��傤�������j�́C���̖����@�̓����R�[�𗬂�鈰�c��̒��B�ɂ������B | �L���� | 20161115 �����@ �{���ƌd�� |

| ���㎛ | ���㎛�O�d�� |  |

���㎛�͔������D�ňꎞ�Ԕ����̊C��ɂ��鐶�����ɂ���A�O�d���͉i���l�N�i��l�O��j�̌����ł���B�T�@���@�̓��k�Ƃ��ċM�d�Ȉ�\�ł���ƂƂ��ɁA���l�̎�@���Z���ŁA�ו������F����ӏ����݂���B�����N�オ���炩�ł���A���ނ��قƂ�Ǔ����ނ݂̂Ǝv���邱�Ƃ��߂Â炵�� | �L���� | 20161113 ���㎛�O�d�� |

| �s���@ | �s���@���� |  |

�L���s�x�O�̐^���@�s���@�̋����ł��邪�A�V���N�ԂɈ������b�����R�����ڌ������B���Ƃ͐퍑�喼�̑���`�����n�������T�@���@���ώ��̕��a�ŁA�V��G�̖������V��9�N�i1540�j�̌����Ƃ킩�� | �L���� | 20171101 �s���@���� |

| ������ | ���������� �i������ ���{���F 1���j |  |

����������F�́A���������@�̖{���Ƃ��Đ��������B�����@�͐l�̎����ɂ������C�@�����ɐ؎��Ȃ��ƂƂ��ĕ�������̋M�a�̊ԂŐ���ɍs�Ȃ��A�������������ɂ̂ڂ���������B�C���ɍۂ��挦���̍ʼn��ӂɁu�������q�@�m���O�N�l����������{�^�r�v�̖n������������A�������㕧��̐����Ȃ��ݖ����Ƃ��Ă܂�����̊��Ƃ��Ă��̉��l����w�����炵�ނ邱�ƂƂȂ��� | �L���� | |

| �R�� | |||||

| �ї������� | �j�L �C�@�{�L���i�h�{�ї������E�ї������ٕۊǁj |  |

�{���́u�j�L�v�̎ʖ{�̒��ŏ��ʂ̔N�オ���炩�ȍŌÂ̂��̂ł���B�ї����̑c�ł����]���ɓ`��������� | �h�{�s | 20130814 �ї����뉀 |

| �ї������� | �l�G�R���} ��M�M �i�h�{�ї������E�ї������ٕۊ� ���{�n�� 1�� 1486�N�j | �l�G�R���}�́A��M�|�p�̒��ōō�����Ƃ����A��ʂɂ́u�R�������i�������傤����j�v�̖��Œm���Ă��� | �h�{�s | ||

| �ї������� | �Í��a�̏W ���攪�i����ؖ{�j�i�h�{�ї������E�ї������ٕۊǁj |  |

�c�Q�U.�Scm�A�S���S�P�S.�Vcm�B����i���j�T�N(�X�O�T)�A���i�������j�V�c�̖��ɂ��Ҏ[���ꂽ���{�ŏ��̒���i���傭����j�a�̏W�ł���u�Í��a�̏W�v�̍ŌÂ̎ʖ{�ŁA�P�P���I����̐����Ɛ��肳��Ă���B | �h�{�s | 20130814 �ї����뉀 |

| �g������ | ���� �����i��j�i�R���E�g������j |  |

�Ð]���̍�B�ۑ������ɂ悭���S�ŁA�쒆���̖���ł�����B�����肪�������X�Ƃ����p�A�b�������������̂���앗�������B �⍑�̋g��Ƃɓ`�����A���Ƃ̑c�x�͍��g�������Y�F����������N�ɏx�͍��σ���ŁA�����i���ꓝ���������̘Γ��Ɠ`�����邱�Ƃ���u�σ���v�̍�������B |

�R���� | |

| �h�{�ї������ | �e�������i���g�����`�����j�i�h�{�ї������j |  |

���q���㖖�̍�Ƃ݂��A�����̌R�L���ȂǂɎU�����铛������̍���������ɂ�����B��i�����Ȃ��A�������邱�̎�̂��̂̂����ŗD�i�ł���B�܂��A���g�́A��a���ɑ�����������A�b�������ځA���o���̒��n���Ă��B������Ɠ`�����A���q���㖖���̓T�^�I�ȑ�a���Ō��S�ł��� | �h�{�s | |

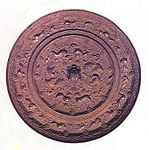

| ����Ɏ� | �S�i�����ܗ֓����j�i�R���E����Ɏ��j |  |

�{���͋��H�j��̗D��ł���A�����̒����Z�p����g���đ����Ă���A�����Ƃ͈قȂ钒�S�̍�������������l�q������������B ���Ŝ�Ђ������厛���ċ����ׂ��A�㒹�H�V�c�̒����ŏ��������i���A�e�n�ɕʏ������āA�ɗ����������d���̖{��ɂ�邱�Ƃ��������番���邱�Ƃ���A���j�I�Ӌ`���ɂ߂Đ[�� |

�R���� | 20130814 ����Ɏ� |

| ���R�� | ���R�����a |  |

���`�ɉ×�2�N�i1327�j�n���A���a�쑤���}���̏㕔�Ɂu��������2�N�i1320�j�K��5�������v�Ƃ���A���q���㖖���Ɍ������ꂽ�T�^�I�ȓ��l���z�i�T�@�l�j�ł��B | ���R�� | 20171031 ���R�� |

|

�ڗ����� |

�ڗ������d�� |  |

�ڗ������d���́A�R����{���n�Ƃ��Ċ�����������̎��喼�����`�O�i1356-1399�j�̎���A���̒�̐������Z�̕����Č��������Ɠ`���A�吳�S�N�ɍs��ꂽ��̏C���̍ۂɁA�Ëg�Q�N(1442)�̖n�����݂���A���z�N�オ���炩�ƂȂ��� | �R���s | 20130814 �ڗ����� |

| �Z�g�_�� | �Z�g�_�Ж{�a | �w���{���I�x�_���c�@�ې��O�I�ɂ��A�O�ؐ����̍ہA�V���Ɍ����_���c�@�ɏZ�g�O�_�i�Z�g��_�j���_�����Ă��̓n�C����삵�A�A�r�A��_���u�䂪�r��������i����j�̎R�c�W���J��v�ƍĂѐ_��������A���咼�H���i���ȂƂ̂������ق��j��_��̒��Ƃ��āA���̏ꏊ���K�����Ă��̂��N���Ƃ���B�{�a�͉���3�N�i1370�N�j�ɑ���O���ɂ�葢�c���ꂽ���̂ŁA���a28�N�i1953�N�j����Ɏw�肳��Ă���B5�̐璹�j���t����ԎЂ����̊ԂƂƂ��Ɉ��ɘA�˂���ԎЗ��� | ������ި� | 20090814 ���卑��{ �Z�g�_�� | |

| ���� | |||||

| �O���� | �O�������@�i�������j |  |

�������i�Ȃ�����ǂ��j�́A���挧�O�����ɂ���O���R�O�����̉��@�B�R�̒f�R�̌E�݂Ɍ������ꂽ��������̌����� (�����Â���)�ؐ����ŁA�O�����̊J�c�Ƃ��������p�����������Ȃǂ��J����������@�͂ŎR�ɓ������ꂽ�Ƃ��������`������u�������v�ƌĂ��[1]�B�����������z�̐����Ȃ���\�ł���[1]�A����Ɏw�肳��Ă��� | ������ި� | 20171026 �O���������� |

| �L�掛 | ������F�� �i�L�掛 ���{���F 1��j�i�������������ي���j |  |

�@�ؐM��w�i�ɕ�������ɕ`���ꂽ������B�������������ق̍�i�ƕ��я̂���镁����F���̌���ł���B��삷��@�ؐM�҂̑O�Ɍ��O�����p�́C���┓�����̂悤�ɐ��ē\��t����؋��̋Z�@�ɂ��₩�ɂ��@�ׂɑ�������Ă��� | ������ި� | |

| �`���_�� | ���ˈ�{�o�ˏo�y�i �i�`���_�� 1103�N�j | �吳4�N�i1915�j�A���ˈ�{�o�˂��瓺�o���A�������A�����A�w��A�Z���A���q�A�ʗށA���K�A����Ȃǂ��o�y�����B���̂����A�o���̓��g�̑S�ʂɁA15�s236�����ɂ킽��蕶�����܂�Ă���A�N�a5�N�i1103�j�̖�������B�����ω���F�����i�S��21.5cm�j���D�i�ł���B����炩��A�o�˂����̎����Ɋy�����A�������v�̋F���ړI�Ƃ��Ă������Ƃ��悭���������A��������̖��[���{���l�@�����ŋM�d�ł���B | ���挧 | 20180503 �������������� | |

| ���� | |||||

| �Ñ�o�_���j������ | �������r�_�J��Տo�y�i �i�������A���������Ñ�o�_���j�����ٕۊǁj |  |

�{���́A����������S��쒬�_��ɏ��݂���r�_�J��Ղ���o�y��������̈ꊇ�ł���B�����͎O�ܔ����𐼑�����O�l���A������A���Z���A��O���̎l��ɕ����A���R�Ɛn�𗧂Ă���Ԃŕ��ׂ��Ă����B������Z���͎Ζʂɕ��s�����ɐn�𗧂Ă���ԂŁA�����ꂼ��̐ؐ�Ɗ�����݂ɂ��Ė��u����Ă����B�����͓����̐����ɐڂ��A�O������������������킹��悤�ɓ��ɂ��āA���h�𗧂Ă���ԂŖ��u����Ă��� | �o�_�s | |

| �Ñ�o�_���j������ | ���������Ί�q��Տo�y���� 39�� �i�������A���������Ñ�o�_���j�����ٕۊǁj |  |

�{���́A���������Ί�q��Ղ���ꊇ�o�y��������39���ł���B�����̌^���͊O���t��P����19���A�O���t��Q�����X���A�O���t��Q���`�G����P�����Q���A�G����Q�����U���A�G����Q���`�ː���P�����R���ł��� | ������ | |

|

���]�� |

���]��V��1���i�����E���]�s���L�j |  |

���]��V��́A����27�N5��15���̍��̕����R�c��ɂ����āA����Ɏw�肷��悤�����Ȋw��b�ɓ��\���Ȃ���Ă��܂������A���N7��8���̊����ɂ��A�����ɍ���Ɏw�肳��܂��� | ���]�s | 20171026 ���]�� |

| �o�_��� | �o�_��Ж{�a |  |

�w���{���I�x��w�Î��L�x�ɋN�����b�����ÎЂł���B�ɐ��_�{�̂悤�Ȏ��N���������m�łȂ����A�������̑��c���s���A���{�a�͉������N�i1744�j�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�����`���ʁE�؍ȑ��E�ȓ��̑�Б��ł���B�K�͂̑傫���A�������A�������ނȂnj��{�a�������ɗY��ł��邪�A�j����`���ɂ��A�Ñ�ɂ͂���ɍ���ł������B | �o�_��� | |

|

�o�_��� |

�H�쎭���G�蔠�i�o�_��Ёj |  |

���̂ɕ�������̍앗��`���ėD��@��̎�ɖ����Ă���B����ŁA��`�ɂ����ĊW�̍b���������A��������A�}�l���k���ƂȂ�A�Z�@�����e��̕������{���ĕω��̖���s�����Ă���Ƃ���Ɋ��q����̎��G�̓��F������������B | �o�_��� | |

|

�����_�� |

���N�ЊZ�i���A�味�t�j�i�����E�����_�Ёj |  |

�{�Z�͋ɂ߂Đ��k�Ȑ���ŁA�قڊ������Ă���A�`���ӏ�����͊��q���㖖�̂��̂ƍl������D�i�ł���B������N�ɏ��]��叼���s�������b�h�t���{��s�ɖ����ďC�₳�������A�����̎c�Ђ���яC��d�l�����𑶂��A�V�╔���𖾗Ăɂ���ȂǁA���̏C�����܂��I���Ō㐢�̔͂Ƃ��ׂ����̂����� | �o�_�s | |

| �_���_�� | �_���_�Ж{�a |  |

�_���_�Ђ̂�����Ƃ����y�n�́A�Â��o�_�����̏Z�Ƃ���ł������B���̐_�Ђ̖{�a�͓V��11�N�i1583�j�̍Č��ł����āA�o�_���i�������������j�ɂ̂ݕ��z�����Б��̂Ȃ��̍ŌÂ̈�\�ł���B�o�_��Ж{�a�ɂ悭���Ă��邪�A���s�ɑ��Č��s����Ⓑ���A�܂��K�͂ɔ䂵�Ē��������A��Б��̌Â��`����`������̂ƍl������B | �_���_�Ж{�a | 20171026 �_���i�������j�_�� |

| ���� | |||||

| ���쌧���~���[�W�A�� | ���������M�������i���쌧���~���[�W�A���j |  |

������b�ł������c���̎����i���˂��j���Â�������̐ȂŊ������r�̂��B��ɐ܂肽����ʼn��i�ӂƂ���j�ɔ[�܂�قǂ̑傫���̎��ɏ����ꂽ�̂Łu�������i���������j�v�ƌĂ��B����͈��a2�N�i969�j�����3��14���A����͐��ӂɍ炭�ԂƏt�̗z���̃R���{���[�V�������r���A�Ƃ������̂����� | - | 20171115 ����W�W |

| �P�ʎ� | �������i�P�ʎ��j |  |

�������ŗւ̒��ɓ�g�̈���ɎO���Ǝl�V����w�������ɒ��o���A����͐��k�ŗD��Ă���B�����̓��̍�ŁA�Â����{�ɓ`�����A����݂̂Ȃ炸�킪���̋��H�Z�p�ɂ��e�����y�ڂ������̂Ƃ��ĈӋ`�[���B�ɂ߂ėޕi�̏��Ȃ����̂ŁA����̑�\��ł���B�O�@��t�����̎��`������B | �P�ʎ� | |

| �P�ʎ� | �ꎚ�ꕧ�@�،o���i�i�P�ʎ��j |  |

�S��21.2m�̊����ɁA�@�،o���i��1�������O�@��t�������A���̍s�Ԃɕ�F��1�̂��O�@��t�̕�E�ʈˌ�O�i���܂�育����j���`�����Ƃ����Ă��܂��B | �P�ʎ� | |

| �{�R�� | �{�R���{�� |  |

�{�R���i���Ƃ�܂��j�͍��쌧�O�L�s�ɂ��鍂��R�^���@�̎��@�B�R���͎���R�i�����ۂ�����j�B������N�i��O�Z�Z�j�̌����ŁA���͖{���̍D��ŁA�ӏ��ʔ����A�����~�q���D�G�ł���B | ������ި� | 20160211 ��70�� �{�R�� |

| �_�J�_�� | �_�J�_�Ж{�a |  |

��o�s�����A�ܐF��̈��E����R�̘[�ɒ�������B�u�_�J�v�ƌĂ��J�ԂɈʒu���A�����̖k����_�J�삪�����B�{�a�͑��c�N�オ���炩�ȗ����Гa�̒��ł͍ŌÂ̂��̂�[1]�A����Ɏw�肳��Ă���B����̎Гa�����_�Ђł͂��邪�A�����͔�r�I�������B���̂ق��A�d�v�������̖ؑ����g�����Ȃǂ̐_������݂ɓ`���Ă���B | ������ި� | |

| �l�� | ��O�����y�L�i����E�l���j |  |

��O�����y�L�i�Ђ���̂��ɂӂǂ��j�́A�ޗǎ��㏉���ɕҎ[���ꂽ��O���i���݂̍��ꌧ�E���茧�j�̕��y�L�ł���B��������5�̕��y�L�̂�����1�B�����N��ɂ��Ă͋��������s�����Ƃ��č̗p����Ă��邱�ƁA�R���ʁi��i���j�E���i�ƂԂЁj�j�Ɋւ���L���ɂ��Ă��ڍׂɋL����Ă��邱�Ƃ���A�V��4�N�i732�N�j�̐ߓx�g�ݒu�Ȍ�A��12�N�i740�N�j�̋������p�~�ȑO�Ɍ��肷�錩�����L�͂Ƃ���Ă��邪�A�m�͂Ȃ��B | ������ި� | |

| ���Q | |||||

| ��R�_�_�� | �b�������i��R�_�_�Ёj |  |

���オ����悭�A���R�ƘA���������������ƁA�y���ȓ����������钹�b�Ƃ��悭���a���A�S�̂ɒ[��Ȉ�ۂ�^���Ă���B����_�{�̂��̂Ƌ��ɓ`������C�b�������̑�\��ł���B | ||

|

��R�_�_�� |

���b�ЊZ�i���A�味�t�j�i��R�_�_�Ёj �V�b |  |

���̋����O��g���������ďc���ɈЂ�����@�́A�Õ��o�y�̝k�b�c荁A���q�@�`���̝k�b�c荂ɂ����ʓ_�����邪�A��������̈�i�Ƃ��ẮA�@�����`�����V���ЊZ���`�Ɩ{�Z�����邾���ŁA�����Z���ŌÂ̂��̂ł���B���Ђł͉���̊Z�Ɠ`���Ă��邪�A�V�c�̗��Ȍ�A�O��N�̖��̊Ԃɍ��ꂽ���̂Ɛ��肳��Ă���B | ���Q�� | |

|

��R�_�_�� |

���N�ЊZ�i�味�t�j�i��R�_�_�Ёj |  |

�{�Z�͊����������A�味�A��h�E��������A��q����ыt�A����������A�Z�̐���������Ă���B����ŁA���͈ꑱ���ŁA�E�e�ɑO��̈������킹������A���������Ԃɕ�����Ă���͓̂��ۂ̌`��ł���A�Z�Ɠ��ۂ̓��F��������������Ȍ`��ł���B ���̎�̊Z�́A��������G�����O�N����G���ȂǂɌ�������̂ł��邪�A��i�Ƃ��Ă͖{��݂̂̂ł���B |

���Q�� | |

|

��R�_�_�� |

�����ЊZ�i�味�t�j�i��R�_�_�Ёj | (2)(3).jpg) |

���ЊZ�̗ޕi�́A�����_�Ђ̐��ЊZ�A���Ђ̖G�������ЊZ�Ɩ{�Z���m���Ă���ɉ߂����A�H���̈�i�ł���B�A�����̊Z�͍ł��Â��A����̈ӏ��╶�����A���D�A������̌`��Ȃǂ��犙�q�����ƍl������B���͂Ȃ��A�����I�Ɍ�₪���邪�A���̂ɂ悭���`���c���A���s�ؗ�Ȏ����������B | ���Q�� | |

|

��R�_�_�� |

���N�ЊZ�i���A�味�t�j�i��R�_�_�Ёj |  |

�ꕔ�ɕ�C�����邪�A���̂Ɍ��`���~�߁A�������㖖���Z�̓��F������������B�������铯�l���̊Z��i�͐����Ȃ��A�܂��{�Z�ł͖����Ђ��ł��邱�Ƃ����ڂ����B�Г`�ł́A�������̕����͖�ʐM��[�Ɠ`����B | ���Q�� | |

|

��R�_�_�� |

�呾�� ���厡�ܔN���ߐ��@���g�i��R�_�_�Ёj | ��k������ɗ��s�����쑾���ƌĂ��呾���̑�\��B����قǒ���ȑ�����j�]�����A���n�n���S�ɑ���グ���Z�p�͌����ł���B�㑺��V�c�����Ђɕ�[�������̂Ɠ`���Ă���B | - | ||

|

��R�_�_�� |

�呾�� �����`�L��F�s�i��R�_�_�Ёj | �`��X�F���i��ؐ������������j��[�B�n��180cm�A����5.4cm | ���Q�� | ||

|

��R�_�_�� |

���O���������ɍ������n�i��R�_�_�Ёj | �`��ǐe����[�B���q�����B | ���Q�� | ||

| �ʐ�ߑ���p�� | �ɗ\���ޗnj��R�o�ˏo�y�i �i���L��:�ޗnj��_�ЁA�Ǘ��c��:�����s�A�ʐ�ߑ���p�ٕۊ� ��������j |  |

���̏o�y�i�́A1934�i���a9�j�N�ɁA�ʐ쒬�茴�R�R���̓ޗnj��R�_�Ћ����ʼnJ��F���̂��ߐ��|���A���R�������ꂽ�o�˂���̏o�y�i�ł��B1937�i���a12�j�N�u����ۑ��@�v�ɂ�荑��Ɏw�肳��A1950�i���a31�j�N�ɍēx�u����v�Ɏw�肳��܂����B���⓺�o���A���݂��Ƃȑ������{���ꂽ���ȂǁA��ނ��L�x�ŏ�Ԃ��悩�������ƂȂǂ���A�o�y�i�͈ꊇ�ō���Ɏw�肳��Ă��܂��B | ���Q�� | |

| �Ύ莛 | �Ύ莛�� |  |

�Ύ莛�͐^���@�L�R�h�̌Ù��ŁA�l�����\������51�ԎD���ł���B���`�ɂ��ΐ����V�c�̐_�T5�N(728)�N�ɒ���ɂ���đ�́E�z�q�ʐ���������n�������Ƃ����B �@���̓�́A�w�ɗ\�Ð֎u�x�ɁA�͖�ʌp������2�N(1318�N)�Ɍ��������Ƃ̋L����������B�O�Ԉ�˘O��A�����͓��ꉮ���A�ӂ��̂��A�{�����ŁA��K�̏��͒���Ȃ��B���z�l���͘a�l�ŁA�~����̎O���̍��g�ʼn��x���A�����Ȃ����Ȃ��Ƃ��Đ��E�w�ʂɂ�富҂�����܂����A���ʂɂ͊ԓl������ƂÂ���u���B�������l�ɎO���Ŏ��邪�A���̒����͂��ׂĊԓl���ƂȂ�B���̔���⒣����͂��߁A�����S�̂̋ϐ��͂悭�A�S���̘O��̒��ł����w�̗D�ꂽ��i�ƕ]������A�Ȃ�������富҂́A���q���̓��������������Ƃ̖������Ă���B |

���R�s | 20150316 ��51�� �Ύ莛 |

| ���R�� | ���R���{�� |  |

���R���͐^���@���@�ŁA���n���s�������A�{�����͕�������̍�ł���B�{����富҂̖n�������A�Ì��R�N(1305)�̌����Ɣ���B�����ɂ͑S���e�n�ɂ������������̕��������������Ă�ꂽ���A���̖{���͓��w���d�̊O�w�E�e�w�E��w�ň͂Y��ȋK�͂������A���w�̐~�q���܂߁A�a�l�ł܂Ƃ߂�ꂽ�ӏ����D�G�ł���B | ���Q�� | 20160209 ��52�� ���R�� |

| ��� | ��{�� |  |

�����N��͕s���ł��邪�A�`����@�͕������㖖�����̓��������Ă���B�~���ɋ��̂ݏM�I��p�����z�̂�邢���y�ѐ��؊��̂Ȃ����ƂȂǂ悭����̓����������Ă���B�l���n���ɉ��Ă͊��ɚ���Ɏw�肳�ꂽ���m���L�َ��Z�t���Ɏ����Â����z�ł���B | ���Q�� | |

|

���m |

|||||

|

�y���R���ƕ����� |

�Í��a�̏W ������i����ؖ{�j�i���m�����E�y���R���ƕ����ٕۊǁj | ���̈ꕔ������R�ɓ`���������Ƃ���u����v�ƌĂ��A�Í��a�̏W���ʖ{�̑��\���B����͌Í��W�̎ʖ{�Ƃ��Ă͌����ŌÂł���A����������̉������̊����`���������ՂƂ��Č×���薼�����B�I�єV�i�H-��l�Z�j�M�Ɠ`������Ă������A���ۂɂ͎O��̏��������݂��A�\�ꐢ�I�����̊��Ɛ��肳��Ă���B�R���Ɠ`���̊�����́u����v�ƌĂ�鏑���������B�}���̂������[���ȏ����Ԃ�́A����̕M�ҎO���̒��ŁA�����Ƃ��i�̍����l���̎�ɂȂ���̂Ƃ���� | �y���R���ƕ����ٕۊ� | ||

| �����_�� | ���������品�n�E�品�g�i���m�E�����_�Ёj |  |

���品�̒��Ŗ{�i�̂悤�ɊO���G���ȑf�ƂȂ�A�o���̕\�������������l������A�������ƂȂ������̂́A�|���`���\�ƕ����āA�嗤�̗l��������Ɏ�e���ꂽ���̂ƌ����A���炭�Õ����㖖���̐���ƍl�����Ă���B���̑品�͎Гa�̉��ɔ�߂�ꂽ�����`���i�ł��邱�Ƃ��M�d�B | ������ | |

| �L�y�� | �L�y����t�� |  |

�L�َ��͐����V�c�̒���ɂ���čs���F�̊J��Ɠ`����B�����Z�t���̌����N���͖��炩�łȂ����A�l����@���蓡������̌����Ǝv����B�ς������ʂ������Ă��邪�������炱�������v��ł������悤�ł���B��r�I�����a���ɑ傫�������̌����A���w�̘Œd�y�ь������悭����̓����������Ă���B���̓��͎l���n���ŌÂ̌��z�Ƃ��ċM�d�ł���B | ��L�� | |

| ��B���������� | ���Ώf���@�} ��쐳�M�M �i��B���������� ���{�n��W�� 1�� ��������j | ���h�̏���E���M�ɂ��B��̍���ł���A��������ɋ��s�ŗ����������R�����̐��n����\����D�i�ł���B���ɒB�Ɠ`���i | e���� | 20171107 ����W�V | |

| ��B���������� | ���� ���������i��B���������فj | �������͗������ƕ���ŁA���q�����ɂ����闈�h�̖��H�ł���A���̑����͂��̈�앗���\���閼��ł���B���s�Y��̍�͑�����������̂�����B�n�n�̏o���͍����̍H�̍����������A����グ�Ȃ�������S����̊��S���ł���B | e���� | ||

| ��B���������� | �h�ԕ��� 17���i��B���������فj |  |

���������̉h�𒆐S�ɕ`�������j����w�h�ԕ���x�ŌÂ̎ʖ{�B���ƎO�𐼉Ƃɓ`���������̂ŁA��^�{10���A�e�^�{�V���̂Q�����荇�킹�ĂP���Ƃ��Ă���B�����Ƃ������͂Ȃ����A�O�҂͊��q�����A��҂͊��q�����̏��ʂƂ݂���B | e���� | 20171115 ����W�W |

| �����s������ | ����i���`�z������j �i�����s�����فj |  |

�w���ϓz�����x�ƍ��܂ꂽ���������̂��̈�́A�P�V�W�S�N�i�V���S�j�Q���Q�R���A�}�O���߉όS�u�ꑺ���m��i�����s����u��j�Ŕ_�v�r���q�ɂ���ēc�̍a�̏C������̉����甭�����ꂽ�B����̈�ʂɂ́A����Łu���^�ϓz�^�����v�̂R�s�T���̕������ق��Ă���B | ������ | 20171107 ����W�V |

| �����s������ | �� ���ۛƖ����J�����d�{���ԉ� ���c�}�O��i�����ւ��j�i�����s�����فj | �{������������J�����d�̍�Ƌɂ߂ċ��ۛƖ����{�������ł���B�g�����L���A��N�̎p����A��k������Ɋ��A����Ɋ��q�̖��H�ܘY�������@�\�N�̂����̈�l�Ƃ���ꂽ���d�̍�ƌ�����B | �����s������ | ||

|

�����s������ |

���� �����ꕶ���i���������ꕶ���j�i�����s�����فj | �w���ۖ������x���ڂ́u�����ꕶ���v���{�����ɂ�����A���Ƃ͓��������Ђɕ�[����Ă������̂�k�𑁉_����ɓ���A���Ƃ̏d��Ƃ������A�L�b�G�g�̏��c���U�߂̐܂ɁA�a�r����̘J���ӂ��āA�k���������獕�c�F���ɑ���A�Ȍ㍕�c�Ƃɓ`�������B | �����s������ | ||

| �ɓs�����j������ | �������������`���a��o�y�i �i�������A�ɓs�����j�����ٕۊ� �퐶����`�Õ�����j |  |

�{���́A�������O���s�ɏ��݂���j�Ց]����ՌQ�̂����A������Ղ̈ꍆ��ɂ�������`���a�悩��̏o�y�i�ꊇ�ł���B�����i�̂����A�����͍��v�l�Z�ʂƂ����A���\����̔����ł͑��𗽉킵�����ʂł���B������Ղ́A���`���a��P�A�~�`���a��Q�A�y�B��ō\�������B���a�S�O�N�i�P�X�U�T�j�A�J�����ɋ��R�������ꔭ�@�������s��ꂽ�B�@���`���a��̔푒�҂͏����Ɛ�������Ă���A�w鰎u�`�l�`�x�Ɂu���L���v�i��X������j�Ƃ��邤���̈�l�ł���ƍl�����Ă���B�@�����S�O�ʂƂ������\����̔����͑��𗽉킷�镛���ŁA�䂪���ő�̖ʌa�i�S�U�D�T�����j�̓��s�ԕ������܂܂��B | ������ | 20171107 ����W�V |

|

������� |

���@�،o �i���L��:���ʐ_�ЁA�Ǘ��c��:�������A������ٕۊ� 1142�N�j |  |

��������̎����B���`�̒����̗��ʂɁA�@�،o�ƞ����̔ʎ�S�o��������������铺�o�Ƃ����[�߂������⦁i�����Q�Q�D�T?�j�ł���B | ������ | |

| ������� | ��� �i���L��:���ʐ_�ЁA�Ǘ��c��:�������A������ٕۊ� 1142�N�j |  |

��������̎����B���`�̒����̗��ʂɁA�@�،o�ƞ����̔ʎ�S�o��������������铺�o�Ƃ����[�߂������⦁i�����Q�Q�D�T?�j�ł���B | ������ | |

|

�����p�� |

�T�@�}�f�ȁi�O���ĕ��}�j ���ɗ��M �i�����p�فi�����c�j 1�� ���{�n�� ������j |  |

��ʍ���A�����Ɏ���������̂��A��������̑T�m�O���B�E��Ɏw�����Ȃ���ʂ̑m�������ꂽ�̂́A�����̔R���������ł��������߁B���̌����́A�����s�̊����ɋL����Ă���̂ł����A�U��Ԃ����O���̕\��ɂ��A�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B14���I�ɐ��삳��A�Ԃ��Ȃ����{�ɓ`�������ۂɂ́A�抪�������ƍl�������i�ł� | �����p�� | 20171017 ����W�U |

| �{�n�Ԑ_�� | �}�O���{�n�Ԑ_�Ћ����o�y������ �i�{�n�Ԑ_�� �ޗǎ���j |  |

���a�P�R�N�Q���A�Гa���R�̉��̉@�i�������Ύ��̉~���A�ʏ̑�ˁj�̖k���}���S�O���A�n�\���}���W�O?�̂Ƃ��납�甭�����ꂽ�B�o�y���A�ڗ��i���j�i�K���X�j���[�߂�����͓����e��̔j�Ђɖ��܂�����ԁA�܂�O�d�̓���q�̂������ł������R�ł���B�@�ޗǎ���̉Α����i�ŁA���̂悤�ȃK���X��������́A�ق��ɕ��햃�C�i�ӂ݂̂˂܂�j��o�y�i�i�V�O�V�N�̕掏�i�ڂ��j���A����j�����邭�炢�ŁA�M�d���̏���Ȃ��B�@��W����i���Ԃ��Ԃ��Â���j�̗ڗ���i�W�����P�P?�j�͗ΐF���K���X���A���`�͐����K���X�̋Z�@�ɂ��Ǝv����B�ꗠ�͂�⒆���݁B�\�ʂ͕������Đ^��F�ł��邪�A�ꕔ�������ėΐF��悷�B�Α����̒��ڂ̗e��ł���B��W����̓���i�W�����Q�O?�j�͓��̒���A�W�̒��悢�b���i��������j�����Ă��̉��߂��ł̌y���Ȕ���ɍ�҂̎肬�킪�M����B����ɗڗ���̔����Ђ�z�Ђ��t������B�召�Q���̓������́A��N�A�j�Ђ�ڍ����Č��`�ɕ������B���������i���a�Q�V�D�W?�j�ɓ����[�߁A�傫�����i���a�R�P?�j���W�ɂ������̂ł��邪�A���̎���̊�Ƃ��Ăَ͈�̎�[���A������v����B��B���������قɈϑ� | ������ | 20180503 �������������� |

| �{�n�Ԑ_�� | �{�n�ԌÕ��o�y�i �i�{�n�Ԑ_�� �Õ�����j |  |

�{�n�Ԓ����̕s���_�Ђ��J����{�ő勉�̋��ΌÕ����������ꂽ�̂́A260�N�ȏ�܂��̎��ł��B�Õ�����́A�n��A������A�ɋP���ڗ��ʂ�K���X�ȂǁA���悻300�_����������A�ǂ����ꋉ�̂��炵�����̂ł���A���̂����\���_�͍��̎w�蕨���Ƃ��č���Ɏw�肳��Ă��܂��B | �{�n�Ԑ_�� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �@����� | �������@����Љ��Ë{���J��Տo�y�i �i�@����� �Õ�����`��������j |  |

���C��ɕ��ԉ��m������̏o�y�i�ł���B���A�l�`�A����ށA���O�ʁA���������ȂǁA���̓��e�͑��ʂł���B�����͐_��A�������A�F������Ă������̂ŁA�Õ�����ȍ~�A��������Ɏ���܂ł̏����J�̏��悭�`���Ă���A���̍��J�╨�Ɣ�r���Ă�����߂Ĉٍʂ�����Ă���B�i�Õ�����`��������j | - | 20171028 �@����� |

| �@����� | �`�������@����Љ��Ë{���J��Տo�y�i �i�@����� �Õ�����`��������j |  |

���C��ɕ��ԉ��m������̏o�y�i�ł���B���A�l�`�A����ށA���O�ʁA���������ȂǁA���̓��e�͑��ʂł���B�����͐_��A�������A�F������Ă������̂ŁA�Õ�����ȍ~�A��������Ɏ���܂ł̏����J�̏��悭�`���Ă���A���̍��J�╨�Ɣ�r���Ă�����߂Ĉٍʂ�����Ă���B�i�Õ�����`��������j | - | 20171028 �@����� |

| ���莛 | ���莛᱗��~���N�i�h���M�A������N�i1178�N�j7��15���j�i���莛�j | �ՍϏ@�J�c�����h�����A�}�O�����Ð��莛��᱗��~�̂��ߖ@�،o�����ʊ��i�����R�������M�ŔF�߂����N | �����s������ | ||

| �ϐ����� | �����i�ϐ������j |  |

�㉺�т̕��l�������ď��g�͖��S�����ƂقƂ�Ǔ����ŁA�����͓���Ȃ��炳��ɗY�ӂł���B�㉺�т̕��l���܂��͋������A���炭���S�����Ƒ��O�サ�ē���������Ő��삳�ꂽ���̂ł��낤�Ƃ���Ă���B | ���ɕ{�ό����� | 20171029 �ϐ����� |

| ������ | ���� ���a�Z�N�A���ˍ����Ύ����ݖ��i�����E�������j |  |

�I�N���̂��鞐���̒��ł��Ï��ŁA�����̈ӏ��͑��ɗ�����Ȃ��B���Z���D��āA�`��A���l�ȂǑ��̂ɕ��������̓�����ǂ��\���M�d�Ȉ�i�ł���B�������ɑ�����{���̗R�����ɂ��ƁA�i�\��N�R�����V�����o�_���_��S�������Ɋ����̂��A�����̐��ނɂ�薾��22�N�ɔ��p�����R���m����B | �����s | 20171028 ������ |

| ���ɕ{�V���{ | �ˉ� ������i���ɕ{�V���{�j |  |

�ˉ��v�͑�ɕ{�V���{�ɓ`�����ꂽ���̂ŁA���̒��^���̐�A贌��b�̒��ł��B�����Ă���ȊO�͑��݂��Ȃ��Ƃ����M�d�ȏ��ŁA����Ɏw�肳��Ă��܂��B | ���ɕ{�V���{ | 20171029 ���ɕ{�V���{ |

|

���� |

|||||

|

�瓇����� |

�Ôn�y���i�瓇�����j |  |

�Ôn�y�Ƃ͋{��̗w�̂ЂƂŁA���{�×��̗̉w�𓂊y�̔��q�E�����ɍ��킹�ĕҋȂ������̂ł���B13���I�ȍ~�A�Ôn�y�̉��t�͐��ނ����m�̗��̌�ɂ͔p�₵�����A17���I�ɓ���Õ��Ɋ�Â��ĕ������ꂽ�B | ���Ê� | |

| ���� | |||||

| ������ | ��������Y��a |  |

�����������i�Z�N�x�ߑm���R�̑n���ɂ��T��A��Y��a�͂��̖{���Ő��ێO�N�Ɍ������ꂽ�B��̏d�͌��\����ɕ�������a�l�̎�@���Z���ł���B | ����s | |

| ������ | ������������ |  |

��������܂��������̌����ŁA��Y��a�̏��d�Ƌ��ɍ]�ˎ��㏉�߂ɗA�����ꂽ�����������z�̉e�����������̂Ƃ��ĕ����j��d�v�ł���B | ����s | |

| ��Y�V�哰 | ��Y�V�哰 �i���L��:�J�g���b�N�����i����j |  |

�������N(1864)�Ɋ������������������Ė����W�N�ɑ��蒼�������̂ŁC�O���l�鋳�t�̎w���̉��ɉ䂪���̑�H���������̌��݂��肪�����B���H�[���g�V���듪���A�[�`�`�̑������{�i�I�ȗm�����z�ŁC�䂪���̍H�����m�����z���肪�����ŏ����̗�Ƃ��ċM�d | ����s | 20130812 ��Y�V�哰 |

| �啪 | |||||

| �F���_�{ | �F���_�{�{�a 3�� | �F���_�{�̌��z�l���͔�����(�͂��܂�Â���)�Ƃ��Ă��܂��B���̔������́A�̐؍ȑ������̌������O��ɐڑ������`�ŁA���a�̊ԂɈ�Ԃ̑��̊ԁi�n���j�����A���̏�̗����ɐڂ���Ƃ���ɑ傫�ȋ��̉J��(���܂ǂ�)���n����Ă��܂��B�O�畘(�Ђ͂��Ԃ�)�Ŕ��ǎ鎽�h���̉ؗ�Ȍ������A�����ɕ���ł��܂��B���a���u���@�v�E�O�a���u�O�@�v�Ƃ����܂��B���@�ɂ͌䒠�䂪����A�O�@�ɂ͌�֎q���u����A���������_���ƂȂ��Ă��܂��B�䒠��͐_�l�̖�̂������ł���A�֎q�͒��̂������ƍl�����Ă��܂��B�_�l�����͑O�a�A��͉��a�Ɉړ����邱�Ƃ��������̓����ł��B�܂��A�������̂��ƂƂȂ����̂́A��V��a�̘e�a�E�k�C�_�Ђ̌����ł͂Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B��V��a���_�T�Q�N�i�V�Q�T�j�A��V��a���V���T�N�i�V�R�R�j�A�O�V��a���O�m�P�S�N�i�W�Q�R�j �ɂ��ꂼ�ꌚ�Ă��܂����B | �F���_�{ | 20100228 �F���_�{ | |

| �F���_�{ | �E�������i���ӎ����������O?�����ܓ��@��S���ݖ��j�i���L:�l�A�Ǘ��c��:�F���_�{�j |  |

���d�Ȍ`�p�ŁA���l������Ȃǂ����Z�@�̐��������B����肪�����d���ŁA�����̌ʂɔ�ׂč��E�̌ʂ��k�܂��Ă���ȂǁA�l���I�ɂ͊��q����̓��F���悭�����B���쎞����R���������Ȋ��Ƃ��ċM�d�ł���B | �啪�� | |

|

�P�n�Ε�

|

�P�n���R�� 27��i�P�n�s�j | �P�n�Ε��́A�L��n���ɏW�����đ��݂��镽������̖��R���̂Ȃ��ōő�̋K�͂��ւ�A���o�������ł��D�ꂽ�Ε��Q�Ƃ��čL���m���Ă���B | �P�n�Ε� | ||

| �x�M�� | �x�M���哰 | �x�M���͕�������ɉF���_�{��{�i�̎����Ƃ��ĊJ���ꂽ�R�����鎛�@�ł��B���ł�����ɓ�(������x�M���哰)�́A�F�������@�P�����A���������F���ƕ��ԓ��{�O����ɓ��̂ЂƂɐ������A���������B�ŌÂ̖ؑ����z���ł���A����w�肳��Ă��܂��B | �L�㍂�c�s | 20111001 �x�M�� | |

|

�F�{ |

|||||

|

�@

�䈢�h�_�� |

�䈢�h�_�� �{�a |  |

�䈢�h�_�Ђ́A�����ȍ~�A�̎告�ǎ��̐��h�����B | �䈢�h�_�� | 20110429 �䈢�h�_�� |

| �䈢�h�_�� | �䈢�h�_�� �L |  |

���݂̎Гa�͌c���P�T�N�i1610�j��蓯�P�W�N�Ɍ��Ă��A�����̉��ɖ{�a����q�a���A�����Č����A�O���ɘO�傪���B | �䈢�h�_�� | 20110429 �䈢�h�_�� |

| �䈢�h�_�� | �䈢�h�_�� ���a |  |

�Гa�͍����h����{�Ƃ��A�{�a�ƕ��a�́A�����ɗD�ꂽ�������D����Ȃǂ��z�����B�܂��O��͖{�i�I�ȑT�@�l���ł���B | �䈢�h�_�� | 20110429 �䈢�h�_�� |

| �䈢�h�_�� | �䈢�h�_�� �q�a |  |

�䈢�h�_�Ђ̎Гa�́A���������n���ɓW�J�����Ǝ����̋����ӏ����p�����A���R���̉₩�Ȉӏ����@�q�ɐێ悵�Ă���A�����x�������A�ߐ������n���ɂ�����Ў����c�̋K�͂ƂȂ��Ă���B | �䈢�h�_�� | 20110429 �䈢�h�_�� |

| �䈢�h�_�� | �䈢�h�_�� �O�� |  |

�܂��A�����Z�@����قȕ��q�a�`���Ȃǂ́A�L�����B�n���ɂ��̉e�����F�߂�����̂ŁA�킪���̋ߐ��_�Ќ��z�̔��W�ɂ����ďd�v�Ȉʒu���߁A�����j��A�[���Ӌ`�����Гa�ł���B | �䈢�h�_�� | 20110429 �䈢�h�_�� |

|

������ |

|||||

|

�ƍ��_�� |

���� �����@�i�������E�ƍ��_�Ёj |  |

���q����̔��O�h�̓��H���@�̍쓁�ɂ́A�������Ƌ{�ɂ������邪�A����͂���ƕ��ԍŗD�G��ŁA���X�Ƃ����`�p�ɉ����ĕۑ�������߂ėǂ��B�I�풼��A���̍s�����s���ł��������A���R�ɂ��C�O�œ��{�����D�҂̕Đl�R���v�g�����̎�ɂ͂���A�����̍D�ӂŏ��a38�N�t�ɕԊ҂��ꂽ�B | �ƍ��_�� | |

|

���� |

|||||

| �ߔe�s | �ʗˁi���܂��ǂ���j |  |

�ʗ˂́C��̐����Ɉʒu���� �� ����� �������̉��˂ŁC�O�� ���^�� �ɂ�� 1501 �N�ɒz�����ꂽ�B�قڒ����`�̕��ʂɉ�炷��ୂ̉��ɂR���̕掺��A�������C�O���ɍ��J�̂��߂̍L���O���݂���B�掺�́C���R�̓����𗘗p���Ȃ���O�ʂɐΊD��̐ؐ� ���k�ɐςݏグ�Đ؍ȑ��̕掺��z�������C������j����̌`�������B�����ɂ͐O�̈�̂����u���C��ɁC�����ɉ��Ɖ��܂��C�����ɉ�����[�������ƍl������B �ʗ˂͌����ŌÂ��ő�̔j����𒆐S�Ƃ���K�͑s��ȉ��˂ł���C�����̑������K ��`����ƂƂ��ɁC�푒�҂ɉ����ĕ掺���敪���鉤�˂Ȃ�ł͂̓��ꐫ���L���Ă���B �O�X�N�Ƌ��ʐ��̂����ԍ\���������C���z�I�����̌����ȕ掺�⍂���̐��k�ȑ��`�Ȃ� ���Ɠ��ŁC�ӏ��I�ɂ��D��Ă���C���A�W�A�ɂ����ēƎ��̕����I���W�𐋂��������n�� �ɂ�����C���z�����Ƒ��搧���ے�����ɂ߂Ċ����x�̍��� �� ��傤 �� �� �Ƃ��āC�[�������j�I�� �`��L���Ă���E | ���������\ | �@ |

|

�ߔe�s���j������ |

�����������ƊW���� �i�ߔe�s���j�����فj |  |

�{���͏��Ƃ���X�p�����Ă������̂ŁA�H�|�i���ܓ_�A�����E�L�^�ވ��Z�Z�_����Ȃ�B�H�|�i�͉��Ƃł̏��V�����ɗp����ꂽ���̂���ƂȂ�A��Z���I�����㐢�I�ɋy�ԁB�H�|�i�̂Ȃ��ɂ͉�����������A���������̉������ł͗B�ꌻ��������̂ł���B�����͗����H�|���\�����i���L���܂Ƃ܂��Ĉ⑶����B��̎����ł���A���������𗝉����邤���ŋM�d�ȓ`���i�ł���Ƃ��āA�����\�l�N�ɍH�|�i����ŏd�v�������u���������Ɠ`���i�v�Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�B | �ߔe�s���j������ |