|

���� |

������Y�f�[�^�x�[�X |

�Q�lPhoto |

|

�Q�l�����N |

�ӏܓ��L |

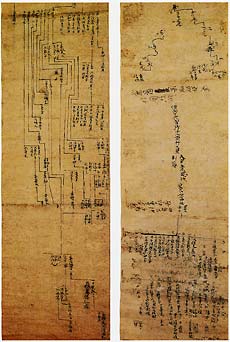

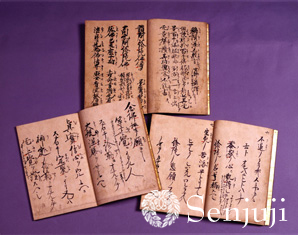

| �F���s | �����}�i�F�������j�Z�ț��� �i�F���s ���{���n���F 1�ǁj | ��X�F���ˎ�ł�������ɉƂɓ`��������߁u�F�������v�̖�������A�]�ˎ��㊰�i���i1624�`44�j�̕����}�ɂ������\�I�Ȗ���ł��B�{�}�̕M�҂͕s���ł����A�撆��̎R���}�〈���ȉ�ʍ\������A���Ȃ�̕M�͂����������h�i���̂��́j�̐l���ł��邱�Ƃ����������܂��B | �F���s | 20171017 ����W�U | |

| �F���� | �F����V��A���E�y�ё����E 2�� �i���L��:�F���s�j |  |

��ɒ������c�����N�i1603�j�ɍ��a�R���苏����ڂ��Ĉȗ��̈�ɉƑ�X�̋���B�V����̖n���╶�����班�Ȃ��Ƃ��c���\��N�i1606�j�ɂ͊������Ă����ƍl������B�ǁA�����A�j��������œh�荞�߁A�������������������⍕���𑽗p����Ȃljؗ�Ȉӏ��������B | �ߍ]�����T�K | |

| ������p�� | ���� ��������@���A�V����N����������ݖ��i����}�֑��E������p�ٕۊǁj |  |

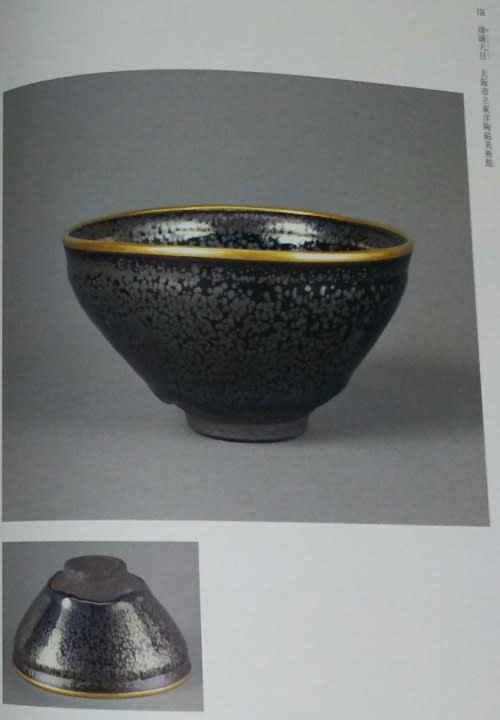

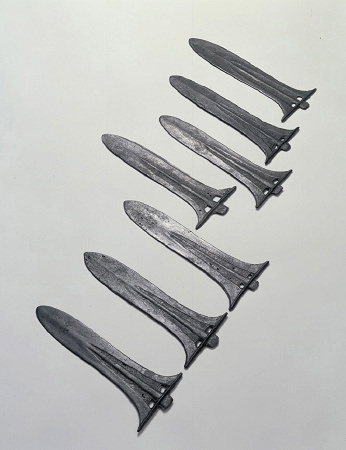

���g�ȑf�Ȍ`�p�Ɠ��ʂ̗D��ȍ����������Ƃ��璘���ȏ��ł���B������@�Ƃ���̂́A�b�R�������̛���@�ŁA�����V�c�̌��ɂ��d���a�����Ï˔N�����V���N���ɂ����Đ������Ɍ����������̂Ƃ����B | ������p�� | |

| ���鎛�i�O�䎛�j | �~�鎛�V���P�_�� |  |

�V���P�_���� ���������ɂ��ċ��̓`�������Гa�ŁA��a�O�N���̑����Ƃ���Ă��܂��B�O�畘�̗����悤�Ɍy���ȉ����̃J�[�u���������A �܂��A���Ԃ��k���ȓ������{���ق��́A�ڗ����������������ꂸ�ɁA �ȑf���̒��ɐ�������i����\���Ă��܂��B�ߍ]�ɂ́A���̎�A�O�ԎЗ����̌Ì��z�������`����Ă��܂����A ���̒��ł��ł��`�̐��������̂̈�Ƃ��ċɂ߂č����]�����Ă��܂��B | �O�䎛 | |

| ���鎛�i�O�䎛�j | ���鎛���� |  |

���݂̋����́A�L�b�G�g�̐����k�����ɂ���čČ����ꂽ���̂ŁA �O�䎛�����ł��ЂƂ���傫���Зe���ւ��Ă��܂��B �����͊O�w�E���w�E��w�ɕʂ�A ���w�͒��S�ƂȂ���w�̗����ɘe�w��݂��Ă��܂��B���w�ȊO�̏��͑S�Ĕ~�Ƃ���̂ɑ��āA ���w�͓y�Ԃ̂܂܂Ƃ��Ă���A�`���I�ȓV��n�{���̌`�����悭�`���Ă��܂��B | �O�䎛 | 20070311 ������14�� �O�䎛 |

| ���鎛�i�O�䎛�j | �s�������� �i���鎛 ���{���F 1���j |  |

�O�䎛�̉��s���͓��{�O�s���̈�ɐ������Ă��܂��B�O�P���s��́u�V��@�������~���`�v�ɂ��ƁA

���a�ܔN�i838�j�~�A�R���ɂďC�s���̉~���̖ڑO�Ɂu�@�̊�i���������݂傤�j�v�ȁu���l�i����j�v���o�����A

�~���͒����ɉ�H�ɖ����Ďʂ���点���Ƃ����Ă��܂��B����ɂ��Ȃމ��s���摜�͂������`�����Ă��܂����A

�O�䎛�̍ŌÖ{�͂��̌��{�Ƃ���Ă��܂��B �摜�́A�O���l�N�i1847�j�ɗ��������{�𒉎��ɖ͎ʂ������́B �����ۂ̋��F�s�������摜�Ƃ͈قȂ�܂��B |

�O�䎛 | |

| ���鎛�i�O�䎛�j | ���w�@�q�a �i���L��:���鎛�j |  |

���w�@�͊w�⏊�Ƃ��āA�������N(1239)�ɑn�����ꂽ�ƋL�^����Ă��܂��B ���̌�A�Ђ�G�g�̔j�p�ɂ����܂����A�c���ܔN�ɍČ����ꌻ�݂Ɏ���܂��B | �O�䎛 | |

| ���鎛�i�O�䎛�j | ����@�q�a �i���L��:���鎛�j |  |

����@�́A��������R�����ɂ���Č�������܂����B ���݂̌���@�q�a�͏G�g��荏���A���Č���@�Z���߂Ă����R�������킪 �c���Z�N�ɍċ��������̂ł��B | �O�䎛 | |

| ���鎛�i�O�䎛�j | �q�ؑ�t�W�����T�� 46��i���鎛�j |  |

���鎛�ɓ`������A�q�ؑ�t�~���Ɋւ��镶���E�T�ЗށB�~���̌n�}��m�ʂɊւ���u������m�ʊW�v�Z��A�������̕����F��≝���Ɋւ���u�����W�����v��A���œ��肵���o�T�ނ̖ژ^�ł���u���@�ژ^�v��A�A����̓`�@�Ɋւ�u�`�@�W�v�\��A�����珫�������o�T�ނ��܂Ƃ߂��u�����o�T���v����A�~���̎��M�ɂȂ�u���M�{�v�O��A�u�t�@��M�W�����v���́A���v�l�\�Z�킩��Ȃ�A�~���̎��Ղ�`���鍪�{�j���ł���B | ||

| ���鎛�i�O�䎛�j | �ܕ��S�� �i���鎛 ���{�n�� 2�� ������E��������j | �q�ؑ�t���M�̉���������A����ɂ��Ƒ�t���������̑咆��N�i855�j�A ���̓s�����ŁA�`�@��苗��@�S�̏������Ă������̂��A�@�S���炪 �~���Ɏ����������킩��܂� | �O�䎛 | ||

| ���鎛�i�O�䎛�j | �ؑ��q�ؑ�t�����i������t�j�i���鎛�j |  |

���@��t���̓�̂̑�t���̈�̂ŁA���d�����̐~�q���Ɉ��u����邱�Ƃ��� ������t�ƌĂ�Ă��܂��B | �O�䎛 | |

| ���鎛�i�O�䎛�j | �ؑ��q�ؑ�t�����i�䍜��t�j�i���鎛�j |  |

�u����`�L��^�v�ɂ��ƁA�q�ؑ�t�̗ՏI�ɍۂ��Ă̖��ɂ��A ��l�B����t���Ō�A���̎p��͍����A�����Ɉ⍜��[�߁A �O�䎛���V�Ɉ��u�����̂����̑��ŁA����̂Ɍ䍜��t�ƌĂ�Ă��܂��B | �O�䎛 | |

| ���鎛�i�O�䎛�j | �ؑ��V�����_�����i�V���P�_�����u�j�i���鎛�j |  |

�V�����_�͎O�䎛�̎��_�Ƃ����J���Ă��܂��B�u���鎛���؉�N�v�ɂ��ƁA�~����������̋A�r�A �V�����D���Ɍ���Ď���V�����_�Ɩ��̂�A���@�������Ƃ����Ă��܂��B | ||

| �ΎR�� | �ΎR���{�� |  |

�ΎR���́A�V��19�N�i747�N�j�ɐ����V�c�̔���ɂ��A�Ǖقɂ���ĊJ���ꂽ�B��������ɓ����Đ^���@�ƂȂ����B�����́A�����S�̂���D�i�������@�V�R�L�O���j�̊�Ղ̏�Ɍ����ƂɗR������B | �ߍ]�����T�K | 20060204 �ΎR�� |

| �ΎR�� | �ΎR������ |  |

�������̊�i�Ɠ`��鑽�́A���v5�N�i1194�N�j�Ɍ�������A���z�N�オ���m�ȑ��̂Ȃ��ōŌÂ̂��̂ł���B | �ߍ]�����T�K | 20060204 �ΎR�� |

| �ΎR�� | �z�������q�[����L�c���i�ΎR���j | No Images | �z������g�S���̐�㑺�E�Ӕ㑺�i���x�R������s�j�Ƒ��̈�J���i�O�J���Ƃ̐�������j�́A���q�Ɏ��[���������̋L�^ | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | ���h����όS��ϋ����씪�N�ːЎc���i�ΎR���j | No Images | ���p�ڗ��Ɂu���h����όS��ϋ����씪�N�ːЌ����v�̖n��������A���݂̎R������όS��ϒ��t�߂̉���8�N�i908�j�̌ːЂ̈ꕔ�ł���B | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | �ߖ��d���_�i�ΎR���j | No Images | �w���N�M�_�x�̒��ߏ��ŗ����̒��Ƃ����w�ߖ��d���_�x�S�\���́A�^���@�ł͍��{�o�T�̈�Ƃ��ďd�v�����ꂽ�B | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | �~�S�����M�����i�O�����j�i�ΎR���j | No Images | �ΎR����O�����ŁA���܊w�҂Ƃ��Ēm����~�S�̎��M�ɂȂ鐹���ށB�u�O�����v�ƌĂ�A�ΎR���ł�����ȊO�͌��邱�Ƃ�������Ă��Ȃ������B | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | �����֎��i�ΎR���j | No Images | �w�����֎��x�́A����22�N�i803�j2��25���t�ŁA����R�g��������^���Ȃǂɂ��I��E��コ�ꂽ�B���e�́A�a�����N�i708�j���牄��22�N�܂ł̍��i�̌�ւɊւ���ْ��E�����E���t�Ȃǂ��A�S�l�\����ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | �j�L�����\�Z�A��\���c���i�ΎR���j | No Images | �{���́A�w�j�L�x�̓��̑��\�Z���u���告��`�v�̓r������A���\�����̍Ō�܂ł������߂Ă���B | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | �t�H�o�`�W�� ������Z�c���i�ΎR���j | No Images | �E�q�̒��ɂȂ蒆���̘D�𒆐S�ɗ̕ϑJ���L�����w�t�H�x�ɁA���u���������������̂��w�t�H�����`�x�ŁA�w�t�H�o�`�W���x�͂���ɒ����E�W�̓m�a������ɒ������������̂ł���B | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | �t�H�o�`�W�� �������c���i�ΎR���j | No Images | �S���ŎO�\������Ȃ邪�A�ΎR���ɂ͑���Z�̎c���Ƒ����̎c�����`�����Ă���B | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | ���� ����I���A��`��l�c�� 2���i�ΎR���j | No Images | �w�����x�́w�j�L�x�Ɏ����ŕҎ[���ꂽ�����̗��j���B�{���́A�����E���̎�w�Ҋ�t�Â����߂��������u����I�v���̈ꕔ�Ɓu��`�v��l�̈ꕔ����Ȃ�ޗǎ���̌Îʖ{ | ��Îs���j������ | |

| �ΎR�� | �ʕ� ��������i�㔼�j�i�ΎR���j | No Images | �w�ʕсx�͒����E���̌ږ쉤���哯9�N�i543�j�ɕҎ[�����A�S�O�\������Ȃ銿���̕�����̎����B�����ł́A��ɑ���E�������Ȃ��ꂽ���ߌ��`������ꂽ���A���{�ɂ͉���ނ��̌Îʖ{���`����Ă���B�ΎR���{�͊����\���̌㔼���� | ��Îs���j������ | |

| ��� | ������{���� |  |

���{�����͉���n���Ƌ��Ɍ��Ă�ꂽ���A���݂̌��������i�\���N�ɍČ����ꂽ���̂ł���B���X���铰�F�ŁA�����͊O�w��瓰�Ƃ��Ĕ~�ł���̂ɑ����w�͓y�ԂƂ��Ă���B����͖������z�̊�{�I�`����k�����̂ŕ����j��d�v�Ȉ�\�ł���B | �ߍ]�����T�K | 20071118 ��� |

| ��� | �V��@�؏@�N�����N�i�`����t�M�j�i����j |  |

������V��@��`�����`����t�Ő��́A�V��@��������N�̔N���x�ҁi���x�ҁj���F�߂���悤����ɐ��肵�����A�w�V��@�؏@�N�����N�x�͉���25�N�i806�j����O�m9�N�i818�j�܂ł̔N���x�҂Ɋւ���Z�ʂ̕������A�Ő����炪���ʂ������́B | ��Îs���j������ | |

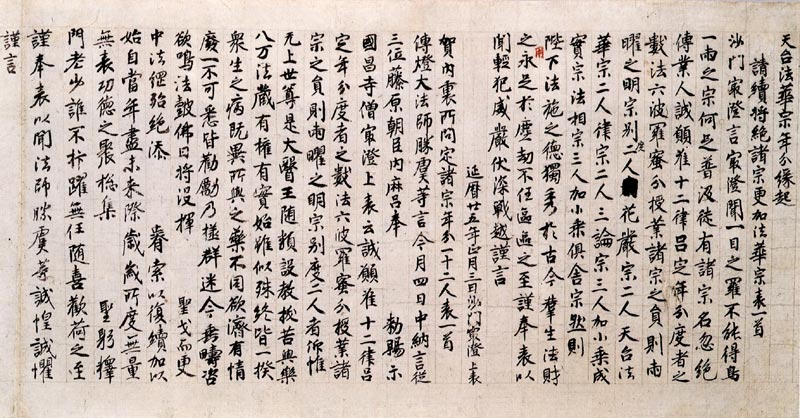

| ��� | �`����t�����ژ^�i�匳��\��N�i805�N�j5��13���A���B���j�A�R����j�i����j |  |

�`����t�Ő��́A����23�N�i804�j���痂�N�ɂ����ē��ɓn��A�V��R�E�z�B�������ȂǂŏC�s�ɋ߁A�����̌o�T�����ʂ����B���̖ژ^�́A�Ő������B�h�j�ɏ��ʂ����o�T����{�Ɏ����A�邽�߂̋���\���������� | ��Îs���j������ | 20171017 ����W�U |

| ��� | 㹖������ژ^�i�`����t�M�A�O�m��N�i811�N�j7��17���j�i����j |  |

�O�m2�N�i811�j�`����t�Ő��������珫�������i�X���b�R�ɔ[�߂����̍Ő����M�̖ژ^�B����E�����������Ă��邪�A�O��ނ̕�[�i���L����A�Ō�ɂ�������u�O�m��N�����\�����Ő��i�[�v�ƋL����Ă���B | ��Îs���j������ | |

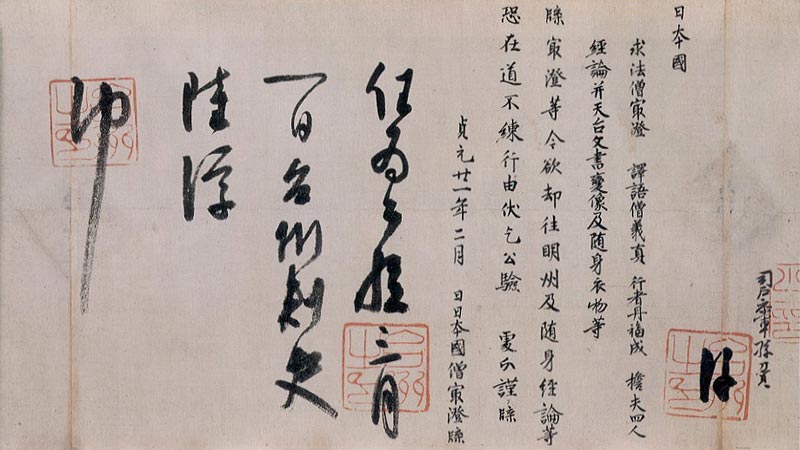

| ��� | �`����t�������i����j |  |

����23�N�i804�j�����D�ɏ���Ē����ɓn�����`����t�Ő����A���B�E��B��ʉ߂��邽�߂ɍ쐬���ꂽ�ؖ����ł��� | ��Îs���j������ | |

| ��� | ����V�c���ˌ�������i�O�m�\�l�N�i823�N�j4��14���r�i����j | �{���͍���V�c�̕M�ɂȂ�A�����ɐ\���Ҍ���Ɖ��t�Ȃǂ̏���������A�{���ɎO���A�����l�s�ɔ����́u��������v��������Ă���B | ��Îs���j������ | ||

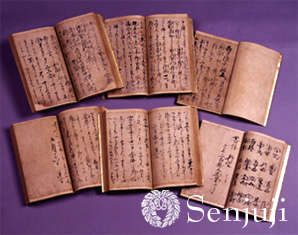

| ��� | �����o���i�b�R����@�@�����[�j�i����j�@ |  |

�吳12�N�i1923�j��b�R����@�@���Ղɔ@�@�����Č����邽�߂̊�b�H���ɂ��������Ƃ���A�o�y�����o���B���b������t���ŁA�p�ے����`�̈��ĊW���B�W�̏�ʂƑ��ʂɕؓ�������ђ��ł���킵�A�S�̂�t��A�̕��l�͓t���Ƃ��A��ʒ����Ɂu���@�@�،o�v�̌ܕ�����������Ă���B | ��Îs���j������ | 20171107 ����W�V |

| ��� | �؎��G�o���i����j |  |

�������l�Ȃ��痬��ȕM�v�ɕx�݁A���̍\�����D��Ă���A��������ɂ������\�I�Ȏ��G�o���ł���B | ��Îs���j������ | 20171107 ����W�V |

| ��� | �����h�[�U���E�h�[�߁i�`����t�����j�i����j |  |

�����̓V��@��Z�c�E�t��y���������z��t���p�ƋL����A�Â����`����t������萿�������Ɠ`�����Ă���B����������̎����̌U���Ƒm�߂̂��Ƃł���B | ��Îs���j������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ��� | �Z�c�b�\�`�i����j | No Images | �����T�@�̋����ɂƂ߁A�Z�c��t�Ƃ��Ă�Đ��h���W�߂��b�\�̓`�L�B�`�L�͐�V2�N�i713�j�b�\�v�㐔�\�N�����Đ��������Ɠ`�����A�{���̊����ɒ匳�\��N�i803�j�\�O���̉���������Ƃ��납��A�`�L������Ԃ��Ȃ��Îʖ{�ł��邱�Ƃ��킩��B������J�����Ő��������珫���������̂ŁA�w�`����t�����ژ^�x�̒��ɏ����������� | ��Îs���j������ | |

|

�� |

������ |  |

�D�����ꂩ��}�ȐΒi�����A�r���ʼnE�ɓ������ʒu�Ɍ����A�ω����ɐڑ����Ă���B���̖�͌c��7�N�i1602�N�j�ɖL���_�i���s�̓��R�ɂ������L�b�G�g�̗�_�j�̓���i�Ɋy��j���ڒz�������̂ł��邱�Ƃ��A�w���w���L�x�ɂ݂���B�ɍʐF�̒����Ə�����ŏ������ؗ�Ȗ�ŁA���R����̕��͋C��`���Ă���B | ������ި� | 20070813 ������30�� �� |

| �� | �@�،o���i�i�|�����o�j�i���j |  |

����D�ő��ԁA���Ȃǂ̉��G��`�����p���ɖ@�،o�����ʂ���B���̎�u�����o�v�̑��������̍��ŁA11���I�̍�i | ������ި� | |

|

�s�v�v�{���_�� |

�s�v�v�{���_�Ж{�a |  |

���݂̖{�a�͉i�\�\�N�Č����ꂽ���̂ɁA�c�����N�L�b�G����������̌�������i���đg���������̂ł���B���O�Ԃ̐g�q������������̈�\�Ŏ��h�A�����G�A�����A�ɍʐF�ɓt��������Ȃ��đ������ɂ߂č��ؕx��ł��芎��@�̗D�G�Ȃ��Ɠ��R����̑�\�I���z�Ɖ]����B | �ߍ]�����T�K | 20070813 ������30�� �� |

| ���g��� | ���g��А��{�{�{�a | ���g��Ђ́A��b�R��_�̎R�Ƃ���_�ЂŁA������J����Ă���́A���̎��_�Ƃ��Ĕ��W�����B�S��3800�]�̓��g�E���}�E�R���_�Ђ̑��{�{�ł���B�{�a�́A�D�c�M���̏Ă������̌�A�V��14�N�i1586�N�j�ɕ������ꂽ�B | �ߍ]�����T�K | 20080810 ���g��� ���{�{ | |

| ���g��� | ���g��Г��{�{�{�a | �D�c�M���̏Ă������ɂ��������߁A���\�S�N(1595)�ɍČ����ꂽ�B��������ȗ��̗l����`���Ă���Ƃ�����A����ȓ��g����(˴�j�Ō��Ă��Ă�B | �ߍ]�����T�K | 20080810 ���g��� ���{�{ | |

| ��y�� | ��y���{�� | ��y���͉���ɑ�����V��@���@�B�{���̊����N��͖��炩�ł͂Ȃ����A����5�N(1360�N)�̉Ќ�܂��Ȃ��������ꂽ�B���̌�܂��Ȃ��A�O�w�̓V��`����ύX����Ȃǂ̑�������s���A���݂̎p�ƂȂ����B | �ߍ]�����T�K | 20170827 ��y�� | |

| ��y�� | ��y���O�d�� | �O�d���͖{���������̈�i�����Ƃ���Ɍ����̂ŁA�����N��ɂ��Ă͉��i�ܔN(��O�㔪)�̊��i�c���Ă���ق��A���ɓ����N�̕͏��������̂������Ė��炩�ł���B | �ߍ]�����T�K | 20170827 ��y�� | |

| ������ | �ؑ��\��ʊω������i�n�ݎ��ω������u�j�i�������j | .jpg/800px-Kwannondo_Temple_Eleven-Head_Kwannon_(278).jpg) |

�������ɑ�����ω����i�n�ݎ��ω����j�Ɉ��u����Ă������B�ϐ��̂Ƃꂽ�̋�A�������ڕ��̖L���ȓ����A����P��Ћr��V�����̐��ȂǂɃC���h���̕����f����B���w��i��f��Ȃǂɂ����グ��ꂽ�A���{�ɂ�����ω����̑�\��Ƃ��Ē����ȍ�i�ł���B | ������ި� | |

| �햾�� | ��ʎ�o�i�a���ܔN��������o�j27���i����E�햾���j | ���ʔN���̖��炩�Ȃ킪���ŌẤw��ʎ�g�������o�x�i�ȉ��w��ʎ�o�x�Ɨ��́j�Ƃ��Ēm����B������600���̂����A�햾����27�����`�� | ������Y�I�����C�� | ||

| �_�Ǝ� | ����t�������� 16���i����E�_�Ǝ��j |  |

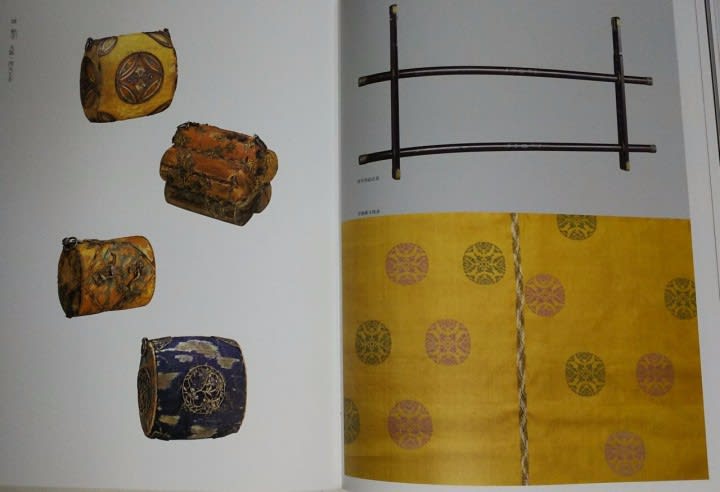

���Ă͖@��̍ۂɎU���ŁA�|�⊣�����̂��̂�����B�{���ẮA���̉~���M�`�ɑł��āA���̑S�ʂɕؓ�������n�������ɂ��A�t���A�t����{�������̂ł���B���݂��S����g���ėD�U�Ȏ�����Ă���A�����H�|�̈�i�̒��ł����w�̗D�i�Ƃ�����B | ���s���������� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ������ | ��ʎ�o�i�a���ܔN��������o�j142���i����E�������j | ���ʔN���̖��炩�Ȃ킪���ŌẤw��ʎ�g�������o�x�i�ȉ��w��ʎ�o�x�Ɨ��́j�Ƃ��Ēm����B������600���̂�������E�V������142�����`�� | ������Y�I�����C�� | ||

| �ߍ]�_�{ | ���������S�b�[�u�i �i�ߍ]�_�{ �ޗǎ���j |  |

���a13�N�i1938�j�������Ղ̒����ɂ����āA�O�d���Ղ̓��S�b�ɐ����ꂽ���E���甭�����ꂽ�B�l���Ɋi���Ԃ̂�����t�����������̊O���A��̒����A�����ɗڗ�������u���邽�߂̎�Ԃ��������̓����ƁA���̒��ɋ��̊W����������3.0cm�A���a1.7cm�̋��`�̗ڗ���ƎO���̎ɗ����[�߂��Ă����B�ޗǎ���̎ɗ��̕����Ԃ��m����M�d�Ȉ�i�ł���B | ��Îs���j������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �����֎� | �����֎��{�� |  |

�Γ��O�R�̈�ŁA�ޗǎ���ɐ����V�c�̒���ɂ��s��J�R�����V��@�̎��@�B�{���́A�l���Ȃǂ��玺������O���̌����ƍl�����Ă���B���s���ԁA���Ԏ��ԁA���ꉮ����ŁA���ʂɂ͎���(�����)������ȂǑS�͓̂`���I�Șa�l���z�ł��邪�A�����̑g���̈ꕔ�ɁA13���I�ɓ`�������T�@�l���̌��@�����Ă���B | �ߍ]�����T�K | 20170730 �����֎� |

| ���_�� | ���_�Ж{�a | ���_�Ђ́w���쎮�x�Ɏ����Ж��_��ЁA�����ɐV���̊����ЂƂ��ċL�ڂ�����ÎЂŁA��F��̗���A�O��R�̐��[�ɒ�������B �{�a�͗l����@���芙�q����̌����Ɛ��肳���B���O�ԉ������ꉮ���ŋ��ɂ̂ݏM�I��������r�I�d���Ȃ��̂ł��邪�A�_�Ќ��z�̂����ł͌Â���\�̈�œ��ꉮ���ł���̂���r�I�ޗ�̏��Ȃ��_�����j�I�Ӌ`���[���B |

�ߍ]�����T�K | 20080810 ���_�� | |

| ���O���}�� | �Z���G �i���O���}�� ���{���F 15���j |  |

���q����̍�B���M�́w�����v�W�x�ɐ����Z���i�n���A��S�A�{���A���C���A�l�A�V�j�̂��肳�܂��G�扻�������̂ŁA�S15������Ȃ�B15���͓����E���s�E�ޗǂ̊e���������فA���s�����p�فA���i�Ε����قɕ����������Ă���B | ������ި� | 20170728 ���M�W |

| ������ | �������{�� |  |

���ꌧ���̊��q����̑�\�I�Ȍ������ŁA�{���͍����ꍆ�Ɏw�肳��Ă���B�u���{��100�̌Î��v�ɂ��I��Ă���A�����֎��E�S�ώ��ƂƂ���[�Γ��O�R�v�ƌĂ�e���܂�Ă���B�����{�R�Ƃ���V��@���@�ł���B | �ߍ]�����T�K | 20170730 ������ |

| ������ | �������O�d�� |  |

�O�d���́A�l����@����݂Ċ��q�������̌����Ɛ��肳���B���d�����͒����l�V�����ɐ{��d��݂�����@�����܂�B�e���Ƃ��悭�����A�S�̂̒��a���D��A���ɔ������p�����O�d���ł���B | �ߍ]�����T�K | 20170730 ������ |

| �P���� | �P�����{�� | �P�����͒������A��y���Ƃ��킹�āu�Γ�O�R�v�ƌĂ�A���`�ɂ��ƁA�a���N�ԁi708�N�`715�N�j�Ɍ����V�c�����ƒ���̂��߂ɑ��n�����a������O�g�Ƃ��A����N�ԁi782�N�`806�N�j�ɑP�����Ǝ��������߁A�V�䎛�@�ƂȂ����Ƃ����B | �ߍ]�����T�K | ||

| ������_�� | ������_�Ж{�a | ���i��\��N�i��l��l�j�̌����ł���B�@���K�͂Ȑ_�Ж{�a�ł��邪�A�ו���@�����ɗD�G�ŁA���Ԃ�˂Ȃǂ̈ӏ����������B�����̐_�Ќ��z�Ƃ��Ă����Ƃ�����̈�ł���B | �ߍ]�����T�K | 20170827 ������_�� | |

| ������ | �������{�� | �������͗Ǚ��m���̑n������Ƃ���Ɠ`����B�{���̌����N��͖��炩�łȂ����A�l����@��芙�q�����Ƃ݂���B���q���㏉���ɉ����鏃�a�l�̖{���Ƃ��Ĉӏ��I�ɗD��Ă������łȂ��A�����g�܂ł悭�×l��`���Ă��邱�Ƃ͋Z�p�j�I�ɂ����l�������B | �ߍ]�����T�K | 20170827 ������ | |

| �c���_�� | �c���_�А��{�a | �Г`�ɂ��ƕ�������̑��n�Ƃ����B�O�ԎЗ�����݂̔Ɍ����݂��đO���Ƃ��X�Ɍ��q������A���ꌧ�̒����{�a�ɗޗႪ�����`���ł���B���D�ɂ��Ό���5�N�i1217�N�j�Ɍ��Ă�ꂽ���{�a�ɑւ���āA����3�N�i1308�N�j�ɍČ����ꂽ�B | �ߍ]�����T�K | 20170827 �c���_�� | |

|

�{��_�� |

���Y�����i���S���\��ʁj �Z�\�܍��A���Y�^��Y������G�}�ꕝ |

|

���Y�́C���i�̖k�݂���˂��o�����ɂ��鑺���ŁC�������玩��̝|�����ȂǁC�����̎������� �B���Ă����B��G�}�́C���̑�Y�Ƌ��E�𑈂��� ���Ƃɂ��쐬�������́B���������j������C�䂪 ���ŌQ���Ē����Ȏj���Q�ł���B�i���q����`�] �ˎ���j | H30���������\ | 20180503 �������������� |

| �ɐ��_�{ | �ʕ� �������i�O�d�E�_�{�j |  |

�ʕсi���傭�ւ�A�����ւ�j�́A�����A��k������A���̌ږ쉤�ɂ���ĕҎ[���ꂽ����ʊ������T�B�����Ƃ��Ắw���������x�E�w���сx�i���������j�̎��ɌÂ��B���{�n�ʕт͕����I�ɂ����������Ȃ��B���{�ʕт͒����ł͖ł�ł��܂��A���{�ɂ������c�����c��B�����̎c���͍���ɂȂ��Ă���B��������e�L�X�g�͊����E��E�\���E�\��E��\��E��\�l�E��\���̈ꕔ�ŁA�e���͑S�����킹�Ė�2,100���ł���A�S�̖̂� 12% �ɂ�����B | ������ި� | |

| ��C�� | ��C����e�� |  |

�䂪�����@���z�̔��W�������s�傩�s��ȑ�^�����B��C����e���͒Ôˎ員���Ƃ̔�̂��Ɗ����U�N (1666)�Ɍ������ꂽ�C�䂪���Ɍ�������ߐ��� �z�ɂ����ċ��w�̋K�͂�L�����^�����ł���B�s��ȓ����́C���o����g ���Ȃǂ��C ���̍\��������ӏ����ɔz�����Č����I�����ʓI�ɔz�u���C�D�ꂽ���Ԃ��������Ă� ��B�܂����ʂȑ������{���������ȓ��w�ȂǁC�e���ɑs��ȐM�̋�Ԃ�n�o����B ��C����e���́C����ɐM�̍L����̒��œƎ��̔��W�𐋂������c�h�̕����̓����𖾗ĂɎ����C�ߐ������̑�^���⑽�l���̎w�W�ƂȂ��K�͌��z�Ƃ��āC�[�������j�I�� �`��L���Ă���B | ���������\ | �@ |

| ��C�� | ��C���@���� |  |

��M�k�̊�i�Ō��Ă�ꂽ�C�䂪���ő勉�̋ߐ��T�@�l�����B��C���@�����͖�M�k����̊�i�ɂ�茚������C���肩�� 25 �N��̉������N�i1744�j�ɏ㓏���ꂽ�B��e���ƕ��ь����C�����ɂ��s��Ȗ{�R�����̒������Ȃ��Ă���B�O�ς�T�@�l�Ƃ����d�֊K�t�`���̕����Ƃ��ĉ䂪���Ō����ő勉�̋K�͂������C�a�l����Ƃ����e���Ɩ��ĂȑΔ���݂���B����ŁC�����̕��ʍ\���͐^�@�{���Ɉ�ʓI�Ȍ`����ێ����Ă���C�I���Ȏ����\���ɂ��Ƒn�I�Ŏa�V�ȓ�����Ԃ��\�z���Ă���B ��C���@�����́C��M�k�̓Ă��M�ɉ�����Y��ȕ����̎����̂��߁C�ߐ��ɐi�W�����l�X�ȑ�K�͖ؑ����z�Z�p���⊶�Ȃ���������Ă���C�䂪���̋ߐ����@���z�ɂ����铞�B�_�������M�d�Ȉ�\�Ƃ��āC�[�������j�I�Ӌ`��L���Ă���B |

���������\ | �@ |

| ��C�� | �����w�쏴�i�e�a�M�j6���i�O�d�E��C���j |  |

�e�a���l���t���ł���@�R��l�̖@��E�����E�s��L�Ȃǂ��A���W���������ŁA�㒆����3������ | ��C�� | |

| ��C�� | �O���a�]�i�e�a�M�j3���i�O�d�E��C���j |  |

�u��y�a�]�v�u��y���m�a�]�v�u�������@�a�]�v��3������Ȃ��Ă���A���{�̌��t�Řŕ�F�⍂�m�̓������������]�� | ��C�� | |

| ����暎� | kyou-duka_01.JPG/800px-Asama-yama(Mie)kyou-duka_01.JPG) |

���F�R�o�������ɂ���B��S�O��B�R�ŏ��Ύ���z���A�╨�͕������㖖�̋I�N����������̂�A�H�|�I�ɂ������ꂽ���̂������A��\�I�Ȍo�˂ł��� | ������ި� | ||

| ��� | |||||

| ���c���p�� | ������o�����} �`�����@�O�M �i���c���p�� ���{���F 2�ʁj |  |

�ޗǂ̓��R�i�v���i�p���j�ɂ�������q�G�B�����Ƃ͖����œ��ɏd�v�ȁw����o�x�Ɓw�������o�x�̂��ƂŁA�����o�T����ɓ���镨���`�������� | 20170502 ���c���p�� | |

| ���c���p�� | �����O���G �i���c���p�� ���{���F 12���j |  |

������̑m �����O���̈ꐶ��`�����S12���̊G���ŁA�G�̗l������{��G���a���K�������ւ�����ƍl�����܂��B���ēޗNj��������@���������A�����̎��̂ݐV��傪�{���������ꂽ�Ɠ`�����ʂȊG���ł����B���ۂɌ��邱�Ƃ�����Ȃ��ٍ��̕��i���A�������ʐF�őz���͖L���ɕ\���������X�̏�ʂ͊ς�l�����|���܂� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� |

| ���c���p�� | ���������L�G�� �i���c���p�� ���{���F 1���j |  |

��������11���I���߂ɏ��������L����ɍ��ꂽ�G���B�����������h���ɂ߂����̍��؈�ࣂȕ��͋C���I�݂ɕ\������Ă��܂��B�G���͊���ɕ��f����A�{���̑��A�ܓ����p�قȂǐ������ɏ�������܂� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� |

| ���c���p�� | �Ė�V���} �i���c���p�� ���{�n�� �������� 1���j | ��ނ������鐅�n��Ɗ�����g�ݍ��킹�����掲�ł��B�������珑���ꂽ�N����������A��������ŌÂ̎��掲�Ƃ��Ēm���܂��B���ԂƂ̕ʂ�ɍۂ��A�m��̎��̈�߂����p���đ��ʂ����Ƃ������n��ɁA�\���l�̑T�m���������Ă��܂� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� | |

| ���c���p�� | �j�ϓV�ڒ��q�i���c���p�فj |  |

���Ƃ͐��˓���Ƃɓ`������V�ڒ��q�B�ÉÓ��A�����@�̗j�ϓV�ڒ��q�ƕ���ŗj�ϒ��̎O��Ƃ���Ă���B�j�ς͈�t�V�ڂقǑN�₩�ł͂Ȃ����A���O���ʂɔ������j�ς̂���͖̂{���q�����ŁA�喼���Ƃ��Č×��Ƃ��ɒ��d���ꂽ���̂ł��� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� |

| ���c���p�� | ���������G�o���i���c���p�فj |  |

��������ɂ����āA�������v�⏗�l����������@�،o�̐M�͋M���Љ�ɍL����A�����o�����삳�ꂽ���A���̂悤�Ȍo��[�߂�o���ɂ��Ă��o�T�̓��e��\�����G���`���ꂽ�B�{�o���̊W�b�̉���I�ȕ��l�\���͓ޗǎ���ɑ�����������̂ɋߎ����A���̊C���`�ʂ͍���E�C�����G�U�����������i�݁A�����e�����╲���g���Ȃ�������G�Ȏ��G�Z�@�������Ă���B�ӏ��Z�@�Ƃ��ɂ����ꂽ��������O���̊i���������̈�ł��� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� |

| ���c���p�� | �Ԓ����G�p�g�i���c���p�فj |  |

��������i9���I�j �p�g�͑̂̑O�ɒu���Ďg������B�V���ʂ�r�ɋ��Ǝ��̕���p���āA �ԁA���A�A�앶���\����Ă��܂��B�ޗǂ̖�t�������J���Ă��������{�̐_��ł������Ɠ`�����Ă��܂� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� |

| ���c���p�� | ��ʎ�o�i��t���o�j387���i���c���p�فj |  |

����Ɂu��t���v�̎�~��������悳��A�u��t���o�v�Ƃ��Ē����ȓޗǎ���̑�\�I�ʌo�ł���B���c���p�قɂ͑�ʎ�o�Z�S�����̉ߔ����𑠂��A�啔�������F�\���ɔ����ɝ����̌����������͂���ɋ߂��p��`����_���M�d�ł��� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� |

| ���c���p�� | �[���鏴�i�S���j�i���c���p�فj |  |

�S���Ȃ�a�̏W�����ʂ������̂ŁA�u��E��a�̏W�v�������瓡�����C���a�̂�I�ƍl�����Ă��܂��B�ǂ���ɔz���ꗬ���悤�ɏ����ꂽ�̂�A�D���Ȏp�̕����́A�ł��ɂ߂�ꂽ�����Ƃ��đ��d����A���݂ł���{�Ƃ���܂� | ���c���p�� | 20170502 ���c���p�� |

| ���c�Ȋw�U�����c | �����ؕ��c���i���c�Ȋw�U�����c�j |  |

���̌��a15�N�i820�N�j�ɏ��ʂ��ꂽ�Ɛ��肳���B�k�v�̏���E��?�Z�킪�Z�肷��O�̃e�L�X�g��`����M�d�Ȏʖ{�ł���B�ؕ��̈ꕔ6�t188�������߁A⽏������ɂ͌��j�̂Ƃ������̂��g���Ă���B��①���番���邱�Ƃ́A��v�̋{��ɏ�������Ă������̂����A�����ɂ͔��F�V�ɏ�������A�₪�ē��{�̓����Γ�̎�ɓn�����B�����Γ�̎���A�ljJ���������������݂Ɏ����Ă���B | ������ި� | |

| ���c�Ȋw�U�����c | �v���{�j�L�W�� 11���i���c�Ȋw�U�����c�j |  |

�j�L�W���i�������������j�́A�쒩�v����?�ɂ��w�j�L�x�̒��ߏ��B�j�L�O�ƒ��̂ЂƂB80���B���L�w�j�L���`�x�����Ƃɂ��āA�o���⏔�j�̋L�q��E�����E�n�Z�E�A���E���i�E��眂�̐������p���Ă��� | ������ި� | |

| ���c�Ȋw�U�����c | �v�Ŗю����`�i�Ћ���N���j�i���ɖ{�j17���i���c�Ȋw�U�����c�j |  |

�w���o�x�́A�����ŌÂ̎��сB�Â��͒P�Ɂu���v�ƌĂ�A�܂�����ɍ��ꂽ���߁u�����v�Ƃ��Ă�� |

������ި� | |

| �a��s�v�ۑy�L�O���p�� | ���P�����Ԑ� �������i�a��s�v�ۑy�L�O���p�فj |  |

��v���㟴�]�ȗ���q�ŏĐ�����A���ڂ��ꂽ��Ƃ݂���B��������ɂ͂��łɖ���Ƃ��Ē��d���ꂽ���Ƃ����������A�O�㏫�R�ƌ��̎��A������@�ɑ����A�̂��Ɍ��ٖ@�e���Ɉ②���ꂽ�B�����Ƃ͌㐼�@���u�����琺�������v�̎���ɂ���Ė��t����ꂽ���̂ŁA�߉q�Ƃɓ`������P�����Ԑ����u�琺�v�A������u�����v�Ƃ������̂Ƃ̓`�����Y��сw�ŋL�x�ɂ���B�P�����Ԑ��̂Ȃ��ł��A�Ƃ�킯�쒲�����J�ŁA���X�Ƃ������i��������D�i�ł���B | �| |

20090117 ���s���������� �u���s�䏊�䂩��̎���W�v |

| �a��s�v�ۑy�L�O���p�� | �̐�̍��i�a��s�v�ۑy�L�O���p�فj |  |

�̐�̍��i���������킹�j�́A�������C����E��e������Ɛ��肳���O�\�l��̗B��̌Îʖ{�B���q�{�A1���B���ʔN���11���I�������B�`�̕M�҂͓����s���B����B�a��s�v�ۑy�L�O���p�ّ� | ������ި� | |

| ���ؔ��p�� | ���쓹���M�O�̔��������i���ؔ��p�فj |  |

���̎��l�u�����Ձi���y�V�j�v�̎������쓹����3��̏��́i�����A�s���A�����j�ŏ������������̂Ƃ̂��� | ���ؔ��p�� | 20171115 ����W�W |

| ���ؔ��p�� | �����s���M���������i���ؔ��p�فj |  |

���̎��l�u�����Ձi���y�V�j�v�̎�21����s���������グ�����̂ł� | ���ؔ��p�� | 20171115 ����W�W |

| ���ؔ��p�� | �哕���t�n�ցi�k�сA��Ԙ�j2���i���ؔ��p�فj |  |

���ؔ��p�� | ||

| ���s�����m�������p�� | ���H�V�ڒ��q�i���s�����m�������p���j |  |

�����F�̑f�n�A�����̓V���ցA��`�A�앗�Ɍ�ᵂ̓������悭����Ă���B���O�S�ʂɑ��ɖ��H�Ƃ��ł��闱��̔������U�z���A���̕������������I�Ȍ��������Ă���B�{�q�́A�_�B�����Ƃ̖��H�ƂƂ��ɖ��H�̑o���Ƃ���Ă���B�������啿�ŁA���O�S�ʂɂ҂�����Ƃ�����H�����Ɍ����ł���B���ɋ����ւ��߂��炵�A���̓V�ڑ���O�Ӕ����Ă��� | 20171107 ����W�V | |

| ���s�����m�������p�� | ����Ԑ��i���s�����m�������p�فj | ����͌Â����璃�l�����d���Ă�����̂ŁA�֖ʂɓ_�X�ƓS�����̂�����������B�{�Ԑ��͔�����\���錆��Ƃ��čł��������B��`�A�앗�����v�`����ƌ����A�Â����{�ɉ^��ē`�������Ɛ��肳��Ă���B�]�ˎ���ȍ~�A��㍃�r�Ƃɓ`���A����̐���Ƃ��Ē����ł����� | 20171004 ���s���������فu����W�v | ||

| ���s���j������ | �����ΐ�N���掏 �i�l�� 762�N�j���s���j������ |  |

�]�ˎ���Ɍ��݂̍��Ύs�Ō��������ޗǎ���̋M���E�ΐ�N���i762�v�j�̕掏�ł��B����29.7cm�̋����ɔN���̌n���Ȃ�130���̖��������܂�Ă��܂��B�w�����{�I�x�ɂ��L�^�̂���l���̕掏�Ƃ��ċM�d�ȗ�ł� | ||

| ���R�w�� | �y�����L�i���R�w���j |  |

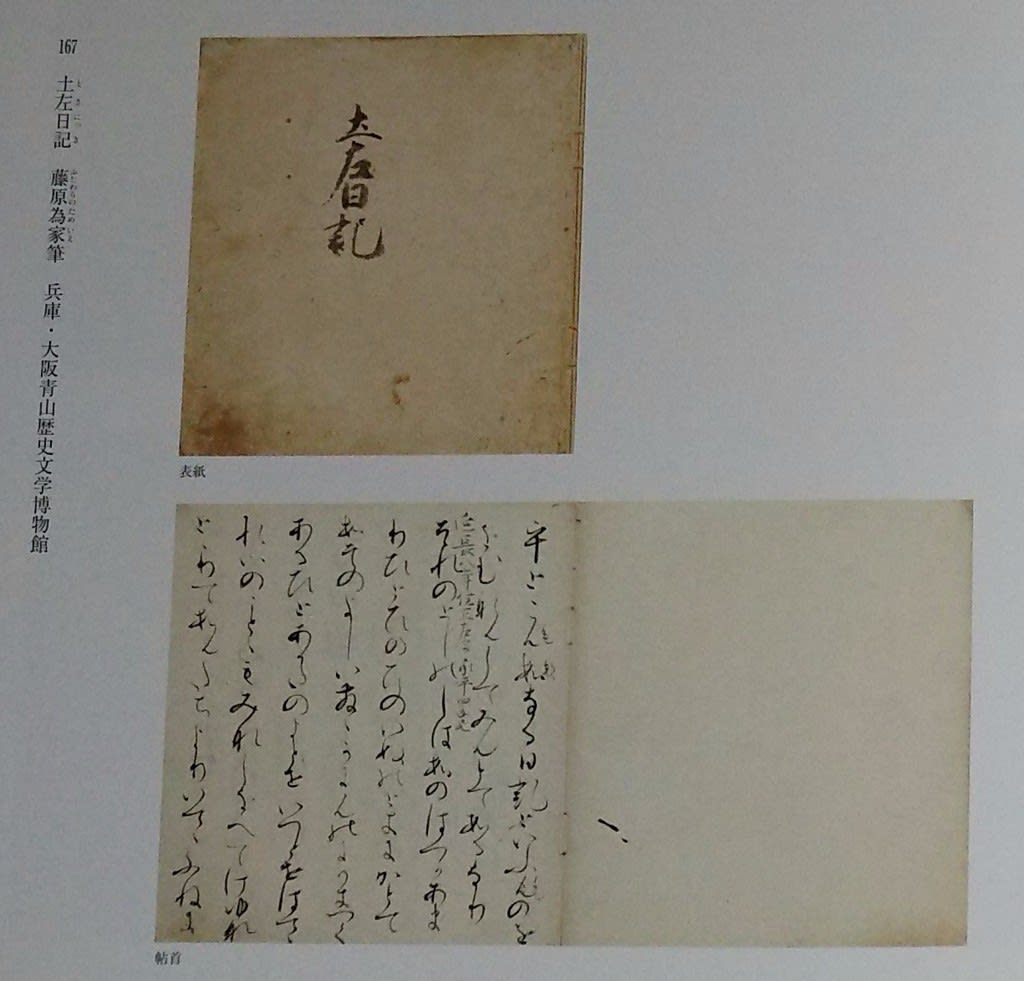

�킪���ŏ��̉������L�Ƃ��Ē����ȁw�y�����L�x�̎ʖ{�ł���{���́A�����Ɓi���㔪�|��ܔN�j���Ò���N�i���O�Z�j�ɁA�I�єV�i���Z���|��l�Z�N�j�̎��M���{���A�����̎��̂╶�͂̕\�L�����܂߂Ē����ɏ��ʂ������̂ł��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| ���{���������Z�p�������c | ����

���F��O�����������i |

|

���D�����̈�앗���������쒆�̗D�i�ŁA�n�������܂��Ă��邪�n���悭�����A�͂��Ɍs���Ă��邪�A���Ԍs�Ō��S�ł���B�����ɌF��O�������Ƃ���̂́A���H�̌F��i�s�����ꎑ���ł���B | ���{���������Z�p�������c | |

| ������ | �ؑ�����@������ |  |

�^���m���ς������@�̋A�˂Č��������͓������������̖{�����ŁC�R���[�g�����z���鋐��ȑ���@�����𒆑��Ƃ���O�����ł���B�����͋������̑��n ���ł���P�P�W�O�N�O��̍�ŁC�傫���C�ł����Ƃ��ɂ��̎���̑���@���� ���\������ƌ����C���w�E����ɍO�@��t��C�ɗR������}���I�ȓ��F���� ���_�ł����ڂ����B | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| ������ | �ؑ��s���������� |  |

�s���E�~�O�������͍ŋ߂̕ۑ��C���Ŗ������m�F����C�� �t���c�̒�q�C�s�����V���Q�N�i�P�Q�R�S�j�ɑ��������Ƃ����������B�O���Ƃ��Ă̍\���͒q�ؑ�t�~���������������炵���Ƃ���鑸����䶗��Ɉˋ����Ă���C���̐}���ɂȂ�B��̈�i�Ƃ��Ă��M�d�ł���B | H29���������\ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ������ | �ؑ��~�O���������� |  |

�ۑ��C���ɔ����C���̓x�C���߂Ė{�i�I�Ȓ��������{���ꂽ���ʁC���̎O���� �����悻�����I�������đ����C�Ȍエ���ނ˂��̏�Ԃ��Ƃǂ߂č����܂œ`�� ���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B������č���Ɏw�肷��B �i��������E���q����j | H29���������\ | 20170728 ���M�W |

| ������ | ���i�����j�i���E�������j | �p�ƒb���ł��G�ł������ŁA���̌^�̂��̂͋ɂ߂ď��Ȃ��A�ė��Ƃ����n����n�n�̓��F���畽�����������Ȃ����̂Ɣ��f�����B���`�ɂ͒����J�R���Ϗ�l�̎����Ƃ����Ă��� | �͓�����s | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| ������ | ���쎮 ����\��c���A��\�l�A��\�Z 3���i�������j |  |

�������ɂ̂��鉄�쎮�͕�������̖���1127�N�i�厡2�j�ɏ����ʂ��ꂽ���̂ł��B���쎮�̎ʖ{�̂Ȃ��ł͍ŌÂ̂��̂ƌ����܂��B | �͓�����s | |

| ������ | ���쎮�_�����i�������j |  |

��������ɂ́A�@���̂��Ƃ�����������������������܂����B���̉��쎮�����̂ЂƂŁA����T�N�i�X�O�T�j���牄���T�N�i�X�Q�V�j�ɂ����č���܂����B���������{�͂��ׂĎ����Ă���A�������ɂ̂��鉄�쎮�͕�������̖���1127�N�i�厡2�j�ɏ����ʂ��ꂽ���̂ł��B���쎮�̎ʖ{�̂Ȃ��ł͍ŌÂ̂��̂ƌ����܂��B | �͓�����s | |

| ������ | ���{���F�����l�G�R���} �Z�ț��� ��o |

|

�r�C���͂ގR���݂Ɏl�G�̏z��\���C��ɂ͓�����z������������̂�܂� �G�����B�������ӂ��\���ɑ�炩�ȉ����ƑN�₩�ȐF�ʂ������ēƓ��̔��� �т傤�� �ݏo���Ă���B�䂪���̊G��̓����������ȗD�i�ł���B�i��������j | H30���������\ | 20180503 �������������� |

| �ϐS�� | �ϐS������ |  |

���̌��������Ă�ꂽ��������ɂ́A����܂ł̓`���I�Ȍ��z���@���甭�W�����u�a�l�v�ƌĂ�錚�z�l���A�V����������������Ă����u�T�@�l�v�E�u�啧�l�v�ƌĂ�錚�z�l��������A���̌�A�����̗l�������킹���u�ܒ��l�v�ƌĂ��V�����l�����������܂����B���̋����́A�S�̓I�Ȍ`�́u�a�l�v�Ŋт���Ă��܂����A�ו���\�z���@�Ɂu�T�@�l�v���I�݂Ɏ�����Ă���A�����́u�ܒ��l�v���\���錚�z���ƂȂ��Ă��܂��B | �͓�����s | |

| �ϐS�� | �ϐS�����N�������i�ϐS���j |  |

�ϐS�����N�������́A��������i883�N�j�ɍ쐬���ꂽ�����ł��B������1000�N�ȏ�O�Ɏ��ɂ����ꂽ����������܂ł̂����Ă��邱�Ƃ́A��ςɒ���������Ɏw�肳��Ă��܂� | �͓�����s | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| �ϐS�� | �ؑ��@�ӗ֊ω������i�ϐS���j | �{���̐���͏��a�N�ԁi834�`848�j�Ɛ��肳���B�����ɂ͎��b�i�������j�̒�q�E�^�Ёi���傤�j������������Ƃ݂��A���ɂ́A����V�c�̍c�@�E�k�Òq�q�i�����Ȃ̂������j���L�͎������B�J���̈�{��� | �͓�����s | ||

| �l�V���� | �����Гޑ呺������ �i�l�V���� 707�N�j |  |

�]�ˎ���̖��a�N�Ԃɔ������ꂽ���̂ŁA�P���������炱�̍����킪�o�y�����Ɠ`����B���`�̗e��ŁA�W�Ɛg�������`�ɕ���������Ȍ`�ł��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| �l�V���� | ��ʖ@�،o���q �i�l�V���� ���{���F 5�� ��������j | ���s�E�l�V�����ɓ`�����������o�̈�i�B��`�ɐ��������i��ʁj�ɊG��`����2�ɐ܂�A�܂�ڂœ\�荇�킹�č��q�Ƃ��A�����ɖ@�،o�E���ʋ`�o�E�ϕ����o�̌o�T�̌o�������ʂ������̂ł��� | 20171107 ����W�V | ||

| �l�V���� | ���� 7�� |  |

����́A�w���q���O�o����ۂ��猜���ċ��ɐ��炷���ł���B�l�V�����ɓ`��錜��́A�ӏ������ꂼ��قȂ邪�A���H����̂��̂ŁA����M���̊�i�ɂ����̂Ɛ��@����Ă���B���̎�̈�i�͋H�L�ł���A���㕞���A�D�Z���A���D�j��ɂ߂ċM�d�ł���B | 20171107 ����W�V | |

| �l�V���� | �������i�l�V�����j | ���q���ь��Ƌ��ɐ������q�̌��Ɠ`������B�������ۛƂ������̂́A�ق��ɐ��q�@�䕨���A�@�������[���ɗL��ȊO�ɂ͈��̂Ȃ��M�d�ȑ品�ł���B��Ó����H�L�̗D�i�ł���A�ۑ����ǍD�ł��� | |||

| �l�V���� | ���q���ь��i�l�V�����j |  |

���`�ł͐������q�̌��Ƃ����B�킪���ɓ`�������Ó��Ƃ��āA����قǗD�ꂽ�o���ł���A�������������Ă��邱�Ƃ͋H�L�ł��� | ||

| �l�V���� | �l�V�������N�i���{�{�E����V�c���˖{�j2���i�l�V�����j |  |

�u�l�V�������N�v�͓`���ł͐������q�̎��M�Ƃ���A���O4�N�i1007�N�j�A�������Ŕ������ꂽ�Ƃ���B����V�c�͏�q�́u�l�V�������N�v�����M�ŕM�ʂ��A�����Ɏ���悵�Ă���B����́u����V�c���ˁi����j�{���N�v�Ƃ��Č������A����Ɏw�肳��Ă��� | ||

| �Z�g��� | �Z�g��Ж{�a ���a |  |

�Z�g��Ж{�a�͎l�����ׂĊC�Ɍ������Đ��ʂ��A�������O�a�A���a�A���a�̏��ɏc�ɕ��сA��O�a�̓�ɑ�l�a�����B | 20090102 �Z�g��� | |

| �Z�g��� | �Z�g��Ж{�a

�� |

|

�Z�g��Ж{�a�̎��N�J�{��17���I�n�߂ɍċ�����A���̖{�a�͕����V�N�i1810�j�̑��֎��̂��̂ł���B �@ |

20090102 �Z�g��� | |

| �Z�g��� | �Z�g��Ж{�a ��O�a |  |

�{�a�͐؍ȑ��A�ȓ��ŁA���͂��ׂĊے��őb�Ώ�ɗ����A���ʂ���ёO��̒��Ԃɑ傫�Ȕ����J���A���͔ǂł���B | 20090102 �Z�g��� | |

| �Z�g��� | �Z�g��Ж{�a ��l�a |  |

�O�����Ȃ�Ɠ��̕��ʂ������A���̌`�����Z�g���Ƃ����A�l�����ׂē��`�����K�͂ł�����B | 20090102 �Z�g��� | |

| �������_�{ | �㒹�H�V�c���ˌ���u���i��m��N�i1239�N�j2��9���r�i�������_�{�j |  |

�u���ˁv�͓V�c���M�̈ӁB�u�u���v�͈⌾�Ƃقړ��ӁB��m2�N�i1239�N�j�A�B��ɗ�����Ă����㒹�H��c�������13���O�ɏ��������M�̈⌾��B���ʂɂ͏�c�̎��i��`�j���N���ɕt����Ă���B���j�㒘���ȓV�c�̛��˂Ƃ��Ă���߂ċM�d�Ȏj���ł���B |

�| |

20171115 ����W�W |

| �������_�{ | �㒹�H�V�c�� �`�����M���M �i�������_�{ ���{���F 1���j |  |

���q����̎��G�̑�\��B���v�̗��ɔs�ꂽ�㒹�H��c�͏o�Ƃ��ĉB��ɔz�������O�ɁA�G�t�����M���ɖ����Ď��g�̏o�ƑO�̏ё����`���������Ƃ��w��ȋ��x�Ɍ����A���̊G�ɂ�������̂Ƃ��� | ||

|

�_�c�����{ |

���������Ƌ��� �i�_�c�����{ �Õ�����j |  |

�Éi���N�i�P�W�S�W�j�W���A���_�V�c�˔��ˊێR�Õ����甭�@���ꂽ���̂ŁA�Q��̈Ƌ���ƁA�����D���A�����Ԍ`�ҋ���A���p�����c荁A�S�V�A�Z���c荂Ȃǂ̈ꊇ�i������B���������Ƌ���͗��̕��l�������ӂ��ɓ����肳��Ă���A���ꂼ��̗��������Ɍ������`�ŘA�����Ĕz��ĈƋ��̕\�ʑS�̂��������Ă���B���@��@�̐��I���ӏ��̑s��ȓ_�ŌÑ���p�H�|�̖ʂ�����������Ƃ̂ł��Ȃ��M�d�Ȏ����ł��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| �_�c�����{ | �o�n����������_�`�i���E�_�c�����{�j |  |

���v�N���A��������i�Ɠ`����B����ɖP�����ؐ��̕��`�B���h��A���q�n�ɗ�����قǂ����A���W�ق��̗v��������������ŕ⋭����B���悩��͕ؕ�����������̂��锦�𐂂�A�����ɂ͓����̖X�z���тɔ��Ԍ`�̋����͂߂�����������̉�顂P�Q���𐂂��B�`�̎l���ɉ������z�n������̋ѐD�ň��̋ɂ߂ď��Ȃ����̂ł���B���z�E���H�E���H�E���D�Ɗ��q�����p�H�|�̐����W�߂č��ꂽ�_�`�ł܂��ƂɋM�d�Ȏ����ł��� | ||

| �������V���{ | ��━i�`������i�j�i�������V���{�j |

|

�Z��̈╨�͒��������甕�ڂ������̂ƁA�{�M����ɂ����̂Ƃ����邪�A������������A������̗l����`������̏��Ȃ����̂ł���B�����́A�������^���I������A�����ł���y�t���̏Z�E�ł������H�o����ɓ`������i�Ƃ����A�y�t���̌�g�ł��铹�����V���{�ɓ`����ꂽ�B��│͏ۉ吻�B�����Ɋۂ݂�t���������̉�│ŁA���q�@�䕨�ȊO�ɗޗႪ�Ȃ��B | ������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �������V���{ | �����~���i�`������i�j�i�������V���{�j |  |

�������ւ��~�`�̌��ŁA�r�����͂ɑ���A��\�{�̋r�ɕt���Ă��邪�A�Â����炻�̉�������������B��n�͏����ɋ߂����������ŁA�O���ɂ͔��ւ��������Ă��� | ������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �������V���{ | �������i�`������i�j�i�������V���{�j |  |

�ۉ吻�B���g�^�̋�g�ŁA���ג����A�Y���߂ɍ��B������ѓ����̕������ʂɉԕ���\�� | ������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �������V���{ | �Ҋp�����q�i�`������i�j�i�������V���{�j |  |

���͍Ҋp�ō���A������͋�B�����ɂ���̏������킹�Ă������Ƃ݂��邪�A���݂͂��̗��e�݂̂𑶂���B��͖S�� | ������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �������V���{ | ��v�сi�`������i�j�i�������V���{�j |  |

�����t�����E�������я����\�܌𒅑������v�тŁA����~�߂�O�J���̍E�ɂ����ڌ`�̏�������t���Ă��� | ������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �������V���{ | ����e�Ջ��i�`������i�j�i�������V���{�j |  |

�������Ԍ`�ŁA��͉חt�ɏ��T��\���A�㕔�ɉ_�A�R�A�����A�����ɘ@�r��`���A���̊ԍ��E�ɖP���A�|�сA�l���Ȃǂ�}���Ă���B�����锌��e�Ղ̗l��\�����������ł��� | ������ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ������ | �ؑ��\��ʊω������i�������j |  |

���^����B�̑��ɕ{(��������)�ɍ��J����鎞�ɁA����ɕʂ�������邽�߂ɓy�t���ɗ���������Ɠ`�����܂��B���̎��A��{�̞w���ޗ��Ƃ��ē��^���璤���Ď��Ɏc�����Ɠ`������̂��A�������{���̍��� �u�\��ʊω���F���� |

������ | |

| ���䎛 | �������ω������i���䎛�j |  |

���䎛�̐��ω����́A�������̒��ł��ۑ���Ԃ��ǍD�ŁA���{���B��̓V�����Ƃ��āA���a13�N�ɍ���Ɏw�肳��܂����B����ɂ́A�\��ʂ��A�����ǂ����{�̎�������������w�̂悤�Ɍ`�����Ă��܂��B����̗֊s�͖L���ŁA���m�I�ȕ\����ʎ��I�ɕ\�����Ă��܂��B�֒��̂Ȃ��̋�́A��Ⴊ�悭�����Ă��ē��X�Ƃ��Ă���A����Ƃ悭���a���Ă��܂��B�ߖ�̗��N�͍����A�ʎ��I�Ȏ�@����т��Ă���A�V������̉~�n���������Z�I��@���悭�������ꂽ��i�Ɏd�オ���Ă��܂� | ���䎛 | 20170501���䎛 |

| ���q�A�� | �ؑ���t�@�������i���q�A���j |  |

�{����t�@�������� �O�m��(��������A����X�O�O�N��)�̂��̂Ƃ��ꍑ��ł���B���̑����͍s���F���꓁�O��̂��ƂɎO�N�ƎO�������₵�č��܂ꂽ���ŁA�����̗쌱���������Ɠ`�����Ă���B�Ђ̖�(����̂��j�̈�{����ō����X�Q�����A���e�̔��A�ؖځA���O�I�ɕY�������ƈߕ��̉s���|�g�l���͕����̏����̑�\��ł���B | ���s | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| ��O���� | �ю��AⳎc���i���E��O�����j |  |

�ю�(������)�Ƃ͒����ŌÂ̎��W�ł��鎍�o�̂��ƂŁA����̖ы�(�������傤)���`���������B��̊��{�ł���Ƃ��납��ю��Ƃ�����B�A�(�Ă�����)�Ƃ͓A���V(�Ă�����)���������߂̂��ƁB���E��E��̎O���̂������̈ꕔ | ��O���� | |

| �F���� | �F�����ω��� |  |

�ω����́A�u�B�����v�Ƃ��Ă�A�l���I�ɂ͊��q����̌��z�ƔF�߂�����{���ōŌÂ̖ؑ��������ł� | ||

| ����_�� | ����_�Дq�a |  |

���̔q�a�́A���z�l���₻�̋Z�@���犙�q���㒆���Ɍ��Ă�ꂽ�ƍl�����錚���ŁA��������q�a���z�̂Ȃ��ł��ł��Â����̂̂����̂ЂƂł� | ��s | |

| ����@ | ����@���� |  |

�ΎR���A����R�����O���@�̓��ƕ��ԓ��{�O�����̈�ŁA ���q����Ɍ�������܂����B���̍�����10���[�g���]�A�䂪���ŏ��̓��Ƃ���Ă����s�ł͗B��̍���Ƃ���Ă��܂� | ||

| �a�̎R | |||||

| �������� | �����O���@���� |  |

�剞2�N�i1223�N�j�A�k�𐭎q���T��@���Ƃ��ē������A������s�����R�i�ρi�萫�j�E���B�i�������߁A�������ƌ������̕������߂̑��i����j�����������B�ΎR�����Ɏ������{��2�ԖڂɌÂ����� | 20170312 �����O���@ | |

| �������� | ���������s���� |  |

���v8�N�i1197�N�j�Ȃ����͌��v9�N�i1198�N�j�̌����B�����͍���R���̌܂̎��@�J�i��S�@�J�j�ɂ���A1908�N�i����41�N�j�Ɍ��ݒn�Ɉڒz���ꂽ�B�O�畘�i�Ђ킾�Ԃ��j�A���ꉮ���̏Z������ł��� | 20170312 �d�㉾�� | |

| �������� | �����ϐ} �i�������� ���{���F 1���j |  |

�ߑ��������o���̉��ɂē��ł����i��`�����̂ŁA�×���蟸�ω�̖{���Ƃ��ėp�����Ă����B�{�}�͉����O�N�i1086�N�j�̖n����������A�����̟��ϐ}�̒��Ō����ŌÂ̍�ł���B�܂����̗D��ŋC�i���ӂ��\���́A���{����̍ō�����ƌĂԂɑ������� | ||

| �������� | �P�������� ��q�M �i�������� ���{���F 1���j |  |

�P�������̎p�́A�_�ɏ���Ċ���Ղ��A�����̈ߕ����܂Ƃ��j���̎p�ŕ`����鍑��E�P�����������L���ŁA�{���͑����̎ʖ{������Ă��܂��B�悭����ƈ߂̐���������o�Ă���A�u���v�ł��邱�Ƃ��������킹�܂��B�������㖖���Ɋ����G���t��q�i���傤���j�̕M�Ɣ�������M�d�ȍ�i�ł� | ||

| �������� | ��ȏW�i54���j�i���������j | ��ȏW�E����ȏW�E������ȏW�́A����R�ɓ`������ŏd�v�ȌÕ����ނ����q�{����q���Ƃ��ĕҎ[�������̂ŁA����R�j�͂��Ƃ����{�j�ɂ��������Ƃ��o���Ȃ��Õ����Q�B | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | ||

| �������� | ����ȏW�i58��18���j�i���������j | �ʐ^�͌������N�i1275�N�j10��28���t���ŁA���V�͏��i���A�a�̎R���L�c�S�������j�̔_�����A�n���i����Ƃ��̈ꑰ�j�̔��\�O�ӏ��ɂ������߂đ����̎�i�~���@�Ǝ�y���j�ɑi�ׂ������� | |||

| �������� | ������ȏW�i113��30���j�i���������j |  |

�ʐ^�͋`�o������R�̑i���ɑ��āA�F�߂����M�̏���B���������C�ɖv���悤�Ƃ��鎞���̂��ƁA����R�̏��̂ł��������V�͏����`�o���M�����̂���鎖�����N�����B���̈ꌏ�ɑ��A�s�ɂđ㊯�߂Ă����`�o���A����R���̑i����F�߂����̂��� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| �������� | �`�D���N���ω��� �i�����@ ���{���F 1���j����R |  |

�O�@��t�̏�D���������g�D�����Ɍ�����ꂽ�Ƃ��C�D���ɗN�����ꂽ�ω���`�������̂Ɠ`������ | ||

| �������� | ����ɎO���� �i�@�؎O���@ ���{���F 1���j |  |

�w��ɂ��Ȃт��_�̗l�q����݂Ĉ���ɗ��}�}�̈��Ƃ��l�����Ă������A���̐^���ʌ����̎O�����ɂ͗��}�}���L�̓������S���Ȃ��A���ӂɘ@�r��z����_������A�Ɋy��y�i����ɔ@���̏Z�ސ��E�j�̈ꕔ�����o���č\�����Ă���悤�ɂ݂��� | ||

| �������� | �Α��m���� �i����@ ���{���F 1���j |  |

�Α��哿�͓V������Z�N�i�V�T�S�N�j�A��a�����s�ɐ��܂�A�O�@��t�̎t�Ƃ��Ēm���Ă��� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| �������� | ���⎚��،o�i�������o�j4296���i���������j |  |

�V���O�N�i1126�N�j�O����\�l���̓������t�̒����������蕶�ɂ́u��[����D��،o�ꕔ�v�Ƃ���A����ɑ��������،o�����݁A����ƂȂ��ċ��������ɓ`����Ă��� | 20170728 ���M�W | |

| �������� | �ؑ����哶�q�����i�b���A�b��A�G��k?�A�����u�A��㹗��A�������j6��i���ݕs�����j�i���������j | ���ƕs�����Ɉ��u����Ă����B���哶�q�͕s���������ő��B8�̂̂���6�̂�:���q����̍�ŁA�앗������^�c���̍�Ɛ��肳���B�c���2�́i���ӒB���q�A�w�����q�j�͎��オ����A���i������j�w��ƂȂ��Ă��� | |||

| �������� | �ؑ�������꜁i���������j |  |

�O�@��t��C���������琿�����ꂽ�Ɠ`������̂ŁA�����I���̍�B���i���h�ށj���O�������A���ꂼ��ԂłȂ��A�߉ޔ@���𒆐S�ɂ��ď���F�Ȃǂ��ׂ�����������B�����ƂȂ�꜂����A�g�тł���悤�ɍH�v����Ă���A���{���Ƃ��Ă�Ă��� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| �������� | �V�璹���펪�G�����C�i���������j |  |

�����������̍�ŁA���G�Z�@����g�������C�Ƃ��Ė������B�S�̂������h�Ƃ��A�e��̋������������������o���āA��ɗV�Ԑ璹�̕��l��\���Ă���B���Ƃ��ƌo����[�����Ă������̂Ǝv���� | ||

| �������� | �@�،o ����Z�i�F���j�i���������j |  |

�F�ς��̉ؗ�ȗp���ɏ����ꂽ�ʌo�B12���I�̍� | 20171115 ����W�W | |

| �������� | �W�ڎw�A�i�O�@��t�M�j�i���������j |  |

�O�@��t�̒���ŁA�{���͂��̎��M�{�ł���B���e�͎�A���A���O���ɂ��ĎO�l�̉���l���ɘ_�����߂����̂ŁA���ׂѐ搶�A���������S�B�m�A�����͉���������A���O���̗D���_���A�����̖���������Ă���B��t�����S�o�Ƃ̈ӂ�e�ʒm�Ȃ̊Ԃɕ\���������̂Ƃ��� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| �������� | �R���l���} �r���M �i�Տƌ��@ ���{�W�� 10�� �]�ˎ���j |  |

�]�ˊ��̐���ɂȂ���̂Ƃ��Ă͍���R�ŗB��̍���w�� | 20180412 �r���W | |

| ����R���� | �ܑ�͕�F�� �i�L�u�����u�\���Ӊ@ ���{���F 3���j����R���� |  |

���썑�Ƃ��F��m����̖{���Ƃ����J���A���Ƃ͌ܕ������ł��������A����21�N�i1888�N�j�̑�œ��Ď����A���݁A�O�����`�����Ă���B����N��͕������㒆���܂ł����̂ڂ���̂Ǝv���� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| ����R���� | ����ɐ��O���}�} �i�L�u�����u�\���Ӊ@ ���{���F 3���j |  |

����ɔ@���𒆐S�ɏ����O���y���t�łȂ���A�����҂��}���ɂ����i���O������Ȃ���ʂɕ`�������}�}�̌���Ƃ��Ď�ɗL���ł��� | 20170728 ���M�W | |

| ���q�@ | ���َ��юc�� 12���i�a�̎R�E���q�@�j | ���َ��сi�Ԃ��j�́A�����A����̒�������W�B�����瓂���܂ł̎����������߁A�w���I�x�ɂ��ŌÂ̑��W�ł���B����1000�����������A���ȍ~�U�킵�A���͐��\�����c��݂̂ł���B�����ł͑����łсA���{�ɂ̂ݎc��Ñ����ł���A����R�ɂ��鐳�q�@���̎c��12���ƕ���@�̎c��1���͓��{�̍���Ɏw�肳��Ă��� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | ||

| ����@ | ���َ��юc�� 1���i�a�̎R�E����@�j | ���َ��сi�Ԃ��j�́A�����A����̒�������W�B�����瓂���܂ł̎����������߁A�w���I�x�ɂ��ŌÂ̑��W�ł���B����1000�����������A���ȍ~�U�킵�A���͐��\�����c��݂̂ł���B�����ł͑����łсA���{�ɂ̂ݎc��Ñ����ł���A����R�ɂ��鐳�q�@���̎c��12���ƕ���@�̎c��1���͓��{�̍���Ɏw�肳��Ă��� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | ||

| �O��@ | �s��㮍��_�ϐ^���o�i�a�̎R�E�O��@�j | No images | �ޗǎ���̎ʌo�A�s��㮍��ω��̐^���ɗ���A�O�u�@�A��䶗��A�����Ȃǂ���� |

- |

20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| �����@ | ���������������ŏ����o 10���i�a�̎R�E�����@�j |  |

�����V�c�͑S���ɍ������ƍ��������ĂāA�������̎��d�����Ƃɋ����́u�������ŏ����o�v�����u���邱�Ƃ𖽂����B���ɓ`��������̂͑����͂Ȃ����A�ޗǍ��������قƍ���R�����@�i�a�̎R���j�ɂ͂��ꂼ��\����g���������Ă��āA�Ƃ��ɍ���Ɏw�肳��Ă��� |

20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| �����@ | �厚�@�،o�i��O�����j�i���Z���_�{�j�i�a�̎R�E�����@�j | No images |

- |

- |

|

| �����@ | ���������ŏ����o 2���i�a�̎R�E�����@�j | No images |

- |

- |

20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| �����@ | �ؑ����ӕ������i�����@�j |  |

���@�̂��{���u�ؑ����ӕ������v�́A�O�@��t��C����̕_���A���ӓ��i���E��Y�j�Ɉ��u����Ă��܂��B���g�A�傫���~���w�A���d�@�؍��́A�قڊ��S�Ȍ`�œ`�����A���G�O�܂ł��܂�ŕO�̈�Â���A�㓪���A�[���ɓ�������{���A�w������Ă��ʐF�`�ł��邪�A�Y�̂ȑ�軀������킷�����̖����Ȗx����Ɩj����{�A�傫�����S�ɂ����Ă̒���ȂǁA��������̑��̍��̒��ňّ��̕\��������Ă���Ƃ����Ă���Ɉ��u����Ă��܂��B | ||

| ���ێ� | ���ێ��{�� |  |

�{���͉��c�l�N�̌����ŁA���y�ёg���ȂǓ��l�̎�@���Ƃ�Ȃ���ו��ɘa�l�̎�@�����p���A�悭��̗l����Z�a���Ă��� | �C��s | |

| ���ێ� | ���ێ����� |  |

���͏��a�l���̗p���A��d�Ɠ�d�Ƃ̒ލ��悭���肵���`�Ԃ��Ȃ��A���̍ו������������̌���̈�ł���B�A�������{��d�͓��l�l�F�ɂȂ� | �C��s | |

| ���ێ� | ���ێ���� |  |

���͉Ìc��N�̌����ŁA�`�Ԃ̂悭��������\�I�ȘO��̈�ł���B�a�l����Ƃ������̍ו��͎������㏉���̓��F�������Ă��� | �C��s | |

| ������ | �ؑ����ω������i�������j |  |

�������̖{�����ω����ƁA���̘e���Ƃ��ē`����ꂽ���F���ł���B���Ă͖{���̑��t���̐~�q�O��ɂ��ꂼ����u����Ă������A���݂ł͎����Ɂi���a�j�Ɉڂ���Ă���B | ||

| ������ | �ؑ���F����2��i�`�����E������F�j�i�������j |  |

�������̖{�����ω����ƁA���̘e���Ƃ��ē`����ꂽ���F���ł���B���Ă͖{���̑��t���̐~�q�O��ɂ��ꂼ����u����Ă������A���݂ł͎����Ɂi���a�j�Ɉڂ���Ă���B | ||

| ������ | ���������i�哃�j |  |

����40���[�g���A��15���[�g���̓��{�ő�̑��B�u���v�Ƃ͓�w��K���Ă̓��ŁA�ʗ�A���w�i�֊K�j�̕��ʂ����`�A��w���~�`�ɑ�����B���̓����A���w�̊O���͕��`�����A���w�����ɂ͉~�`�̓��w�������Ă���A�~���`�̓��g�̎��͂ɔ݂�t�����A���{���̌`�����Ƃǂ߂Ă��� | 20170404 ������ | |

| �P���@ | �P���@�߉ޓ� |  |

���q�������̑T�@�l���̓T�^�I�Ȍ��z�Ƃ��āA���q�~�o���ɗ��a�A�R�����R�����a�ȂǂƋ��ɗL���ł��� | ||

| ���͎� | ���͎����N �i���͎� ���{���F 1���j |  |

�I�ɂ̊ω���ꕲ�͎��̖{���ɂ܂�鉏�N��`�����̂ŁA�O���i��i�j�́A�t�̔���ɂ���Đ��ω������������ꂽ�R���A�㔼�i�O�i�j�͊ω��̉��g���͓��̒��҂̖��̕a������A����Ɋ��ӂ��Ĉꑰ�F�o�Ƃ��āA���͂̕ʓ��ƂȂ����Ƃ����쌱�����`���B | 20160505 �ޗǍ��������� �u�M�M�R���N�G���W�v | |

|

�@

�F�쑬�ʑ�� |

�ؑ��F�쑬�ʑ�_�����E�ؑ��v�{����_�����E�ؑ��ƒÌ�q��_�����E�ؑ����헧�������i�F�쑬�ʑ�Ёj | �F��O���Ƃ����F�쑬�ʑ�_�A�v�{����_�A�ƒÌ�q��_�̎O�_�ɍ��헧�����������l�_�ŁA���������������O���̍�ł���B�j���_�ł���O�͓��g�����^�A��͓��g�̑傫���ƂȂ�B���Ђ̂��̂ق��̏��_���͕�������������ъ��q����ɉ����ł��葜��������ɏ������̂ŁA�_�i�ɂ�萻�쎞���ɈႢ������A�傫���ɂ����������Ă��邱�Ƃ��킩�� | 20130420 �F�쑬�ʑ�� | ||

|

�F�쑬�ʑ�� |

�Ð_��� �ꊇ�i�F�쑬�ʑ�Ёj |  |

�_��ژ^�Ȃǂ���A�����N�Ԃɒ��i���ꂽ�_��ނ��ꕔ�܂܂�邱�Ƃ������邪�A��������������̍H�|�e����ɂ킽���\�I�ȍ��Ƃ��āA�܂��ޕi���قƂ�ǂȂ��M�d�ȕi�ڂ�ԗ����A���̎�ނ̖L�����Ɣ��p�I���l�݂̂Ȃ炸�����������f�����鎑���̏W�听�Ƃ��Ă����ɈӋ`�[����Q�ł��� | 20130420 �F�쑬�ʑ�� | |

| �O���s�䔄�_�� | �⓺�g�������n�i�O���s�䔄�_�Ёj | �����̔��������ɋ⓺��g���ɂ��Č��S�ɂ��A����͋����̋T�b�����������ؗ퍋���Ȃ��̂ŁA����͂��Ƃ��S�̂̐��삪�ł��D��Ă���B���̎�̑����n�̌���������̂͋ɂ߂ď��Ȃ��A��������Ɋ�������Ă�����̂͑��ɗނ����Ȃ� | |||

| �ە������_�� | �����n����������_�`�i�a�̎R�E�ە������_�Ёj |  |

�����n����������_�`(����������ł�ǂ����������)�́A��������̌���Ō�x��V�c�̒��ɂ��ΐ��������{�����̍ۂɕ��ꂽ�Ɠ`�����Ă���B����Ɏw�肳��A���j�I�E���p�j�I���l�������]������Ă���B�۟������_�Г��ɕۑ�����Ă��� | ||

| ���� | |||||

| �_�ˎs�������� | �����u���o�y�����E���� �i�_�ˎs�������فj |  |

���a39�N�i1964�j12��10���A�Z�b�R��Ζʂ̕W����240m�t�߂́A�����̓��ΖʂŔ������ꂽ�B�@14�̓����̂���1�`3�������͗������i��イ��������j�����ŁA1�������͐g�̒���������ɉe�G���̊G�敶�ŏ��������т�����A2�������͐g�̒����ɃV�J�̗����`�Œ��o���Ă���B4�`14�������͌U���F���i��������������j�����ŁA4�`5�������͐g�̗��ʂ�4����ɂ���������`�̊G�����o����Ă���B6���������ł��傫���A����64.2cm�A�ŏ���14��������21.4cm�B����7�{�͒���27.2�`29.0cm�łقڑ傫����������Ă���A��i�Ёj�������i���債�j���ŏ��������p�^�����ł��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| �_�ˎs�������� | �G�擺���i�����u4�������j �i�_�ˎs�������فj |  |

�S���œ����� 500�߂���������Ă��邪�A�����̗��ʂ������u 4�E5�������̂悤�ȊG��ŏ�������͂���܂Ő��Ⴕ����������Ă��Ȃ��B4��������A�ʂɂ͉E��ɋ������킦�������A����ɐ�������ł���悤�ȓ����ƃA�����{�E�A�����ɂ͍H����������l���A�E���ɋ|�������V�J��߂炦�Ă���l�����`����Ă���BB�ʂɂ̓N���܂��̓A�����{�E�A�J�}�L���A�g���{�A�C�����܂��̓g�J�Q�A�X�b�|���܂��̓J�����`����A���ʂƂ����i�����j�ɃV�J�̐e�q���`����Ă���B�����������`�̊G��́A������̓y��ɕ`���ꂽ���̂Ƌ��ʂ��A�킪���G��j�̑�1�y�[�W�������i�ł��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| �_�ˎs�������� | �G�擺���i�����u |

|

5������B�ʂ͉E��Ƀg�J�Q�܂��̓C������ 2�C�̃g���{�A����ɍH����������l���Ƌ��A�����ɋ������킦�������ƃX�b�|���܂��̓J���A�E���ɒE������2�l�̐l�����݂���BA�ʂɂ��A�J�G���A�J�}�L���A�N���܂��̓A�����{�E�A�J�G�������킦���ւƂ����ǂ��l���A�����Ă��� 3�l�̐l���A�|�������V�J��߂炦��l�����`����Ă���B���������G����ǂ����߂��邩�ɂ��Ă͏��������邪�A��E���J�̂���Ύ�����H�̐��E����A�_�k����v�Ȑ��Y��i�Ƃ���Љ�ւ̓]������������_�k�]�̂��Ƃ��������L�͂ł���B�Ȃ��A4�̊G�擺���́A����H�l�܂��͓���H�l�W�c�̎�ɂȂ������̂ł��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| �_�ˎs�������� | �����u���o�y���� �i�_�ˎs�������فj |  |

14�̓����ƂƂ��ɏo�y���������ł���B�{�����̓����́A��i�g�ɂ����{�̍a�j�ɕ��s�ΐ��̂���O�p�`�̕��l�����̎��̗l�ɕ��ԓ�̕��l�т��A���������킹�ɑg���������G�ȕ��l�i����������(�ӂ��������債����)�j�𒒏o���Ă���B�܂��A�Q����4�������̌s�i���j�ɂ͖��̂悤�Ȗ͗l�����o����Ă���B���̎�̓����́A���p���ݒn��𒆐S�ɋߋE�n���ȓ��ɕ��z���邱�Ƃ���A���p�^�����ƌĂ�Ă��� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| ����Õ��������� | �Z�� �������r�i����Õ����������j | ���r�̎q�A�����r�̍�ŁA�����Z�����ɓ��ӂƂ���Ȃ��ŁA�Z���͓��ɏ��ł���B�{�Z���͓��쒆�o�����D��A���̌��S���ɂ����ĉE�ɏo����̂��Ȃ� |

�| |

||

| ����Õ��������� | �Z�� ����@ �{���ԉ��i����������@�j�i����Õ����������j | ���B���@�̎q�A��@�̍�œ��H�̈�앗���\���錆��B���₩�Ȃ̂���ɏ��݂̖ڂ����������̖��邭�Ⴆ���n���́A�����@���v�킹��B�w���ۖ������x�ɏ��ڂ��镚����@������ŁA���ƍ]�B���������Ƃɓ`���̂��̂ł��邪�A���̍��̗R���͕s���ł���B����͖{������������ꂽ���̂ł��� | |||

| ���ߔ��p�� | �����o�c���i�吹���j2���i���ߔ��p�فj |  |

�����o�y�����悤�z�͌��������o�Ƃ������A��X��栚g���������W���ĘZ�\��i��萬��B���܍���Ɏw�肳��Ă��邻�̎c���ɁA���厛�i�ꊪ�A�l�Z���s�j�A�O�c�瓿��i�O���A�l���s�A��l�Z�s�A�ꔪ�s�j�A�������������فi�ꊪ�A��Z��s�j�A�̂��̂����邪�A����͂��̕��ʁi�b���l�Z��s�A�����܁Z�O�s�j�A�ۑ���Ԃɂ����āA�����ɂ܂�����̂ł��� |

- |

|

| ���ߔ��p�� | ��ʟ��όo�W���i���ߔ��p�فj |  |

������̏��ʂƎv����Îʌo�\�l���𒆐S�ɁA�����A���q�A�]�ˊe����ɕ�ʂ��ꂽ�\�����������A���\�ꊪ�����̂��̂ŁA��������ޗǂ̐��厛�ɓ`�����A���ʌo�����̏d�v�ȃe�L�X�g�Ƃ��Ēm����B���̑啔���ɕ����A���q�̌ÌP�_������A����w��ɂ��M�d�Ȏ����ł��� |

- |

|

| �P�H�� | �P�H���V�� �i���L��:���A�Ǘ��c��:�P�H�s�j |  |

��ʂ𐳖ʂƂ�5�d6�K�n��1�K�B�e�d�̐璹�j���E���j���ƌ����̔��]�i�Ă�j�̍I�݂Ȕz���������h�đ��̔��ǂƖڒn����h��̉������Ƃ����܂��đ�V��O�ς̑s�ςŋϐ��̂Ƃꂽ�����������肾���Ă��� |

20060603

�P�H��

�@ |

|

| �P�H��

�@ |

�P�H�銣���V�� |  |

��V��̐��k�Ɉʒu��3�d4�K�n��1�K�B���ʂ́u���̓n�E�v�ɁA��ʂ́u�n�̓n�E�v�ɐڑ�����B1�d�̐��ʂɌ����j����݂��A3�d�̓�ʂƐ��ʂɍ����h��E�D����ł��̉Γ�����2�����݂��Ă���A���ʂ𒆐S�Ɉӏ����Â炵�Ă��� | �P�H�s | 20060603 �P�H�� |

| �P�H�� | �P�H�鐼���V�� |  |

��V��̐���Ɉʒu��3�d3�K�n��2�K�B���ʂ́u�j�̓n�E�v�ɁA�k�ʂ́u�n�̓n�E�v�ɐڑ����A�n�K���ʂɁu���Z��v������ďo�����Ƃ���B��ʂ͒����Ɍ����j����݂��A3�d�ɍ����h��E�D����ł��̉Γ�����2���݂��ӏ����Â炵�Ă��� | �P�H�s | 20060603 �P�H�� |

| �P�H��

�@ |

�P�H�铌���V�� |  |

��V��̖k�Ɉʒu��3�d3�K�n��1�K�B��ʂ́u�C�̓n�E�v�ɁA���ʂ́u���̓n�E�v�ɐڑ����Ă���B�����V��E�����V��Ɠ�����2�d�̘E���̏�ɖ]�O�����̂��邩���������A�O�Ϗ�͊��S�Ɉ�̉����Ă���A���j����Γ���������Ă��Ȃ� | �P�H�s | 20060603 �P�H�� |

| �P�H�� | �P�H��C�A���A�n�A�j�̓n�E 4�� �i�C�̓n�E�j |  |

�u�C�̓n�E�v�͓�ʂő�V��ɁA�k�ʂœ����V��ɐڑ����A�����̍���9.03m�A����8.88m�̐Ί_�̏�Ɉʒu���� | �P�H�s | 20060603 �P�H�� |

| �P�H��

�@ |

�P�H��C�A���A�n�A�j�̓n�E 4�� �i���̓n�E�j |  |

�u���̓n�E�v�͓��ʂœ����V��ɁA���ʂœ�[�Ԃ������V��ɐڑ����A�����̍���9.03m�A����8.3m�̐Ί_�̏�Ɉʒu���� | �P�H�s | 20060603 �P�H�� |

| �P�H�� | �P�H��C�A���A�n�A�j�̓n�E 4�� �i�n�̓n�E�j |  |

�u�n�̓n�E�v�͓�ʂŐ����V��ɁA�k�ʂŊ����V��ɐڑ����A�����̍���9.167m�A����10.061m�̐Ί_�̏�Ɉʒu���� | �P�H�s | 20060603 �P�H�� |

| �P�H��

�@ |

�P�H��C�A���A�n�A�j�̓n�E 4�� �i�j�̓n�E�j |  |

�u�j�̓n�E�v�͓��ʂő�V��ɁA���ʂŐ����V��ɐڑ����A�����̍���9.679m�A�����ʐ�56.784�������[�g���i17.177�j�B1�K�ɐ��ܖ��݂���B���ܖ��1�K�̍ނ���V��Ɛ����V��̐Ί_�ɂƂ����Ԃ���A�V��Q�̒��ōŌ�ɂ���ꂽ���̂ƍl������B �u�䏊�v�͑�V�琼�k���̖k���Ɉʒu���A���ʓ���ɉ�����݂��đ�V��ɁA�k�ʂ̓��̓n�E�ɐڑ�����B1�d2�K���ꉮ���E�{���� |

�P�H�s | 20060603 �P�H�� |

| ��掛 | ��掛�O�d�� |  |

���Ɍ����Ɍ�������ŌÂ̓��k�ł���B�����N��́A���֕����i�������ӂ��͂��j�ɏ������N�i�P�P�V�P�j�̍����������āA��������ɑk�邱�Ƃ��m���A�N���Ƃ��Ɋ��i�����̖��ƁA���̏Z���ł��낤���m���̖������^���Ă��� | 20070610 ������26�� ��掛 | |

| ��掛 | �������q�y�V�䍂�m�� �i��掛 ���{���F 10���j | No images | ��������A11���I�̍�B�e�}�Ƃ��c128.8 cm�A��75.8 cm�B�����A�P���i�ȏ�C���h�j�A�d���A�d�v�i��x��t�j�A�q��i�V���t�j�A�A�X�R�i�ȏ㒆���j�A�Ő��A�~�m�i�ȏ���{�j�̍��m���ɐ������q����������10���Ƃ������́B�������q�͓V��@�ŏd������@�،o�̐M��҂ł��������Ƃɉ����A�d�v�i��x��t�j�̐��܂�ς��Ƃ���`�������邱�Ƃ���A������ꂽ���̂Ƃ݂��� | ||

| ��y�� | ��y����y���i����ɓ��j |  |

��y����y���i�u����ɓ��v�Ƃ������j�͏d���ɂ���Č��Ă�ꂽ���̂ŁA�{���Ƃ��ĉ��c��̈���ɎO���̋��������u����B���͌��v5�N�i1194�N�j�ɏ㓏���A��8�N�i1197�N�j�Ɋ������{���s�����ƋL�^����Ă��� | 20171008 ��y�� ��y���i����ɓ��j | |

| ��y�� | �ؑ�����ɔ@���y���e�������i��y�����u�j�i��y���j |  |

�����͌܃��[�g���������A���e�����l���[�g���ɋ߂������ŁA���q�����̒����̒��ōł������ꂽ���̂̈�ł��� | 20171008 ��y�� ��y���i����ɓ��j | |

| ���R�� | ���R���{�� |  |

�O�����N�i��l�j�Ď���܂��Ȃ��Č����ꂽ���̂ŁA�K�͑傫���A���͖{���̗D�G�ȍ�i | ||

| ������ | �������{�� |  |

�������́A�@����l�̑n���Ɠ`�����A���͖k�ɂ��錠���R�ɂ���܂������A���������P�P�W�X�N�i�����T�N�j�Ɍ��݂̒n�Ɉړ]�����ƌ����Ă��܂��B���s�V�ԁA���ԂV�Ԃ̒P�w����{�����̒������̖{���́A�P�S�P�R�N�i���i�Q�O�N�j�Ɍ������ꂽ�Ɠ`�����Ă���A�����͖������@�{���̓T�^�������Ă��܂� | 20171008 �������{�� | |

| �ߗю� | �ߗю����q�� |  |

���O�ԁA��d�A��`����̌����̑O�Ɉ�Ԃ��v�j���������A���s����Ԃ̗瓰���������̂Ŏl�������ł͂�߂��炵�Ă��܂��B�S�̂Ƃ��ē������z�̔��_���⊶�Ȃ��������o�����X�̕x�����ł� | 20171102 �ߗю� | |

| �ߗю� | �ߗю��{�� |  |

�ߗю��ő�̌����œ��w�~�q�̓��D�ɉ��i�S�N�i1397�j�̖�������B���ꉮ����A�{�����B���{�̕������z�́A�a�l�̎��ォ�犙�q�̏����ɂ͑啧�l�E�T�@�l���A������A�a�l�Ƃ̐ܒ��l�������s���n�߂�B�ߗю��{���͑��{�͓�����s�̊ϐS���{���ƕ��ԁA�ܒ��l���̑�\��Ƃ���� | 20171102 �ߗю� |