|

���s |

������Y�f�[�^�x�[�X |

�Q�lPhoto |

|

�Q�l�����N |

�ӏܓ��L |

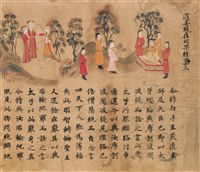

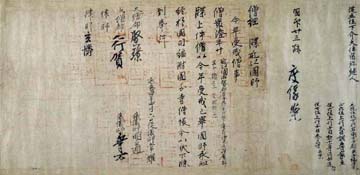

| ���s���������� | �߉ދ����o���} �i���s���������� ���{���F 1���j |  |

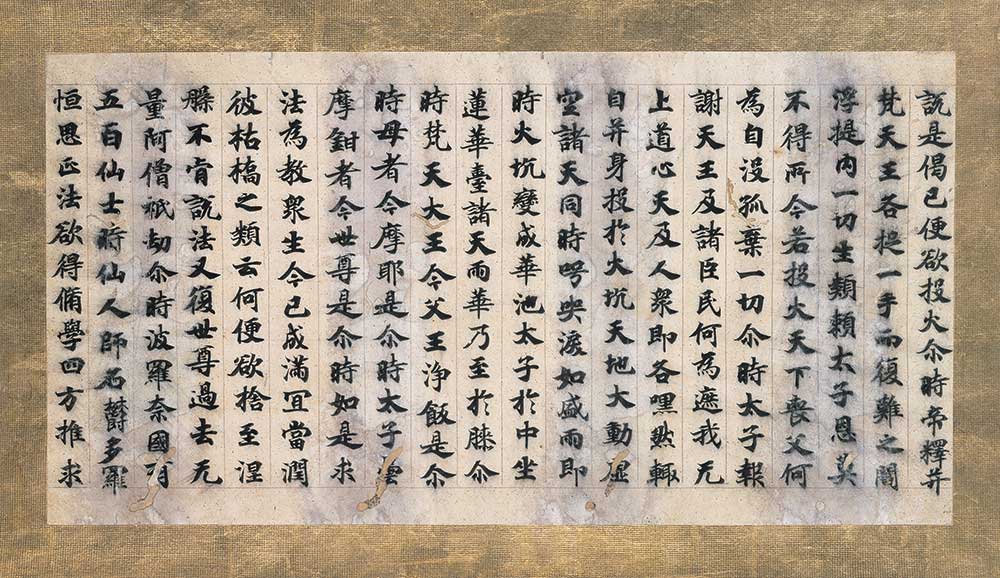

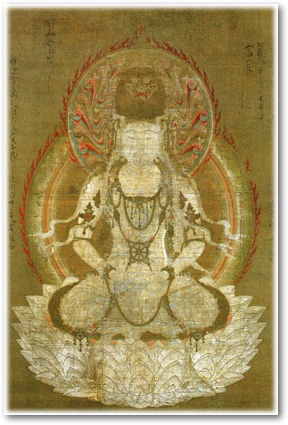

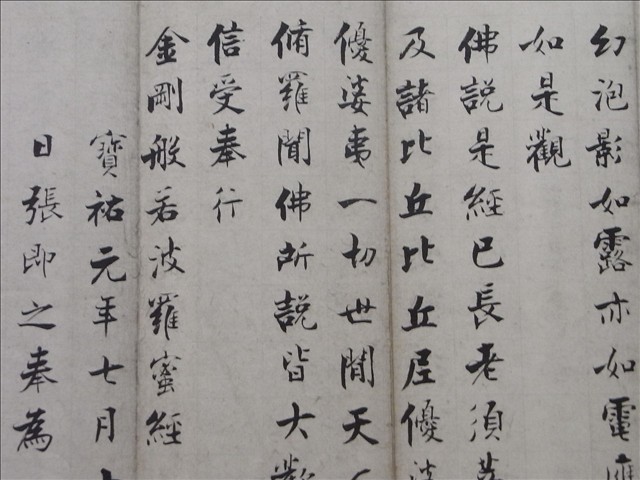

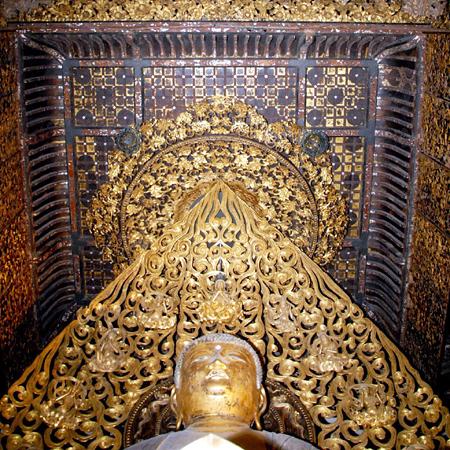

�߉ޔ@�������ςɓ���������C����v�l�͓V����삯���C�߉ނ̋��̊��Ɏ�肷�����ĒQ���߂��B�Ƃ��ɁC�߉ނ͐_�ʗ͂������Ċ��̒�����g���N�����C��̂��߂ɐ��@�����Ƃ����C�������b���G�扻�������́B�{�}�͂��̎�����ʂɌ��I�ɍ\�����������������̍�i�ŁC���{�̕����G����\���錆��̈�Ƃ�����B | e���� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

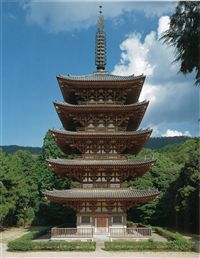

| ���s���������� | �\��V�� �i���s���������� ���{���F 12���j |  |

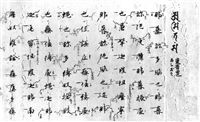

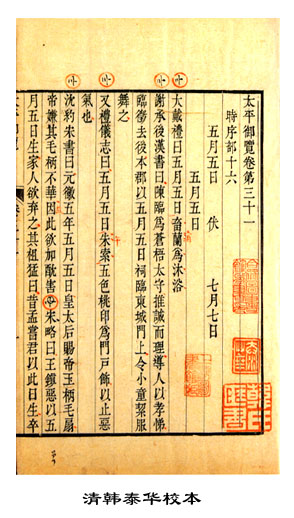

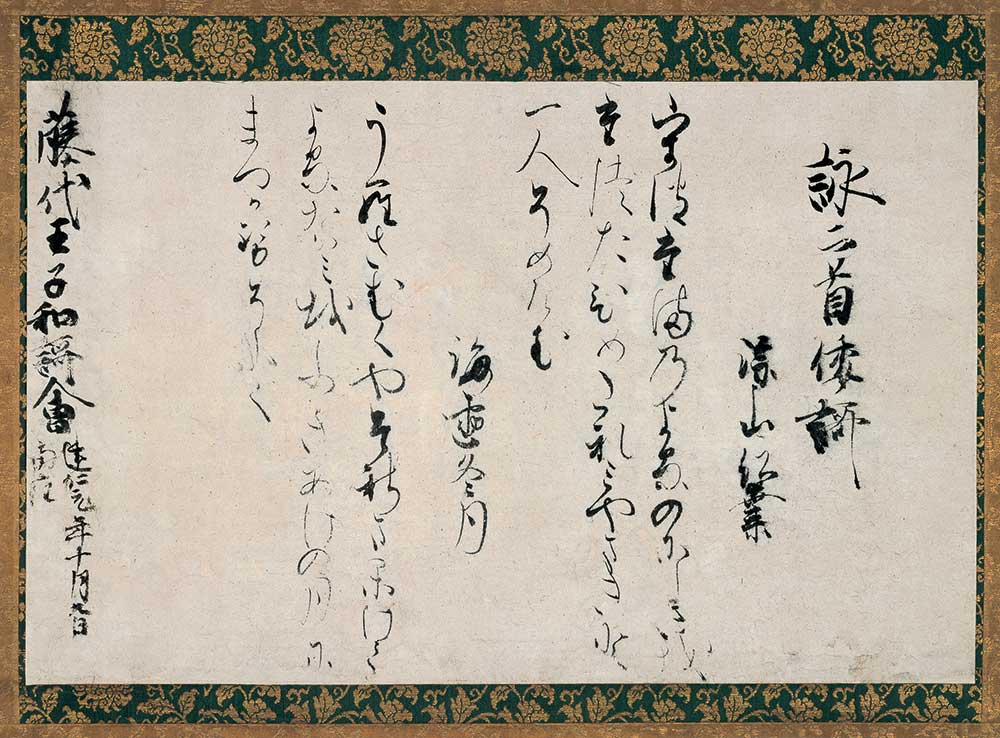

��������̋{���ł́A���N�����ɍ��Ƃ̈��ׁA�V�c�̈����A�܍��L�����F��㎵����C�@�Ƃ��������V�炪�s���Ă����B����́A���̂Ƃ��ɗp����ꂽ���̂ŁA���Ɠ����̓`���ł���B�\��V�Ƃ͖����̋V���Ԃ������ʂ̐_�X�ŁA�l���l�ۂƏ㉺�̓���A����ɓ�������Ȃ�B | e���� | 20090117 ���s���������� �u���s�䏊�䂩��̎���W�v |

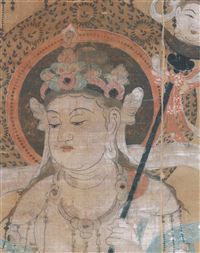

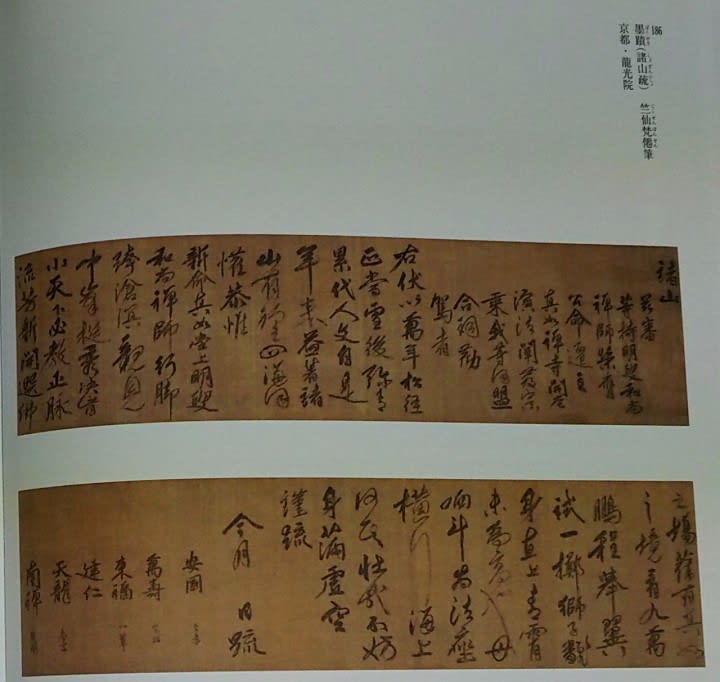

| ���s���������� | �R�z����ɐ} �i���s���������� ���{���F 1���j |  |

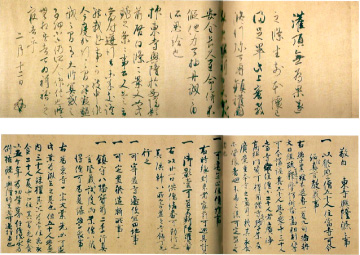

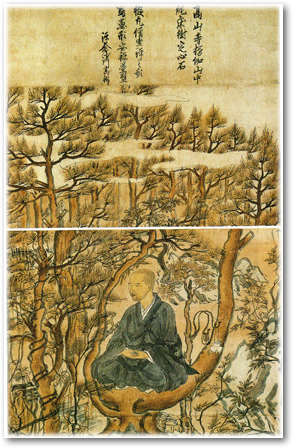

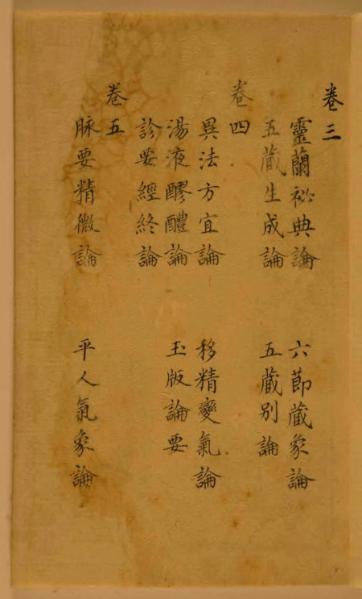

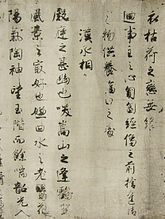

���ܗՏI���悤�Ƃ���M�҂̑O�ɁA����ɔ@���ƕ�F�����������Ɋy��y����}���ɗ�����ʂ�`���Ă���B�{��i�͎R�̌��������Ɉ���ɂ��� �����g�������Ƃ����}�l�ɂȂ��Ă���A����������Q�͂Ƃ��Ɂu�R�z����ɐ}�v�ƌĂ�Ă���B�����̎R��������ЂƂ���傫�ȏ㔼�g�������Ă� ��̂�����ɔ@���ŁA���Ɍ����Ղ��A����͗��}��Ƃ���������ł���B | e���� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

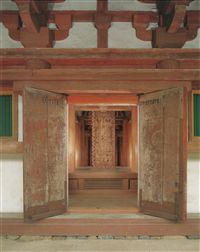

| ���s���������� | �R������ �i���s���������� ���{���F 6��1�� ��������j |  |

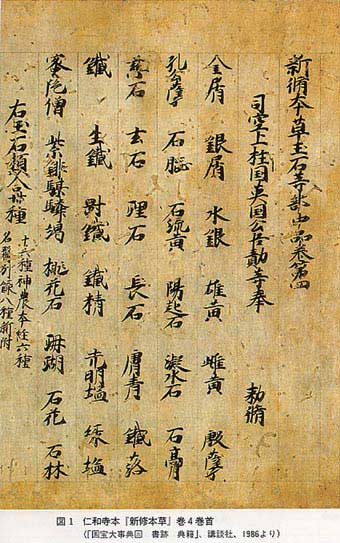

�����I������`���������铂�G�i���炦�j�̎R�������ŁA���ē����ɓ`���������́B���Ƃ��Ƃ͋{����M���̓@��̎������x�Ƃ��č��ꂽ�Ǝv����B��������̛����G�Ƃ��Ă͗B��̈�i�ł���B | e���� | 20171115 ����W�W |

| ���s���������� | ���`�G�����������o�i����O�j �i���s���������� ���{���F 1�� ���v3�N�i1192�N�j�j | ���̎ʌo�́A���G�̂��闿����p���āA�w�������o�x4���Ɓw����o�x1�������ʂ������̂ŁA�����������ɐ���ɐ��삳�ꂽ�����o�̈��ɐ�������B | e���� | 20171107 ����W�V | |

| ���s���������� | �a���� �i���s���������� ���{���F 10�� ��������j |  |

�l�X�Ȋ�a���W�߂ĊG�����ɂ����Ă����̂ŁA�������̖͖{�ɂ��A���É��̉̐l��ٍ���̂��Ƃ�15�}1���̌`�ŏ�������Ă������A���݂��̂�����9�}�����L�ƂȂ�A����ȑO�ɒf�ȂƂȂ��Ĉ�o�����}�����Ƃɕ�������Ă���B | ���s���������� | 20170728 ���M�W |

| ���s���������� | ��S���� �i���s���������� ���{���F 1�� ��������j |  |

1���̊G���Ɏ��߂��Ă��鎌�i���Ƃj�E�G�Ƃ�7�i�̉�S�̕���̂�����1�ŁA��Ɏ������ꂽ���̂���������Ȃ߂āA�킸���ɖ���ۂH����S��`���B�����������ɗ��s������A�̘Z���G����1�ł���B | ���s���������� | 20170728 ���M�W |

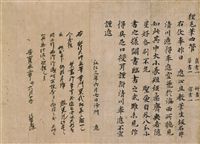

| ���s���������� | �������ʕM����āi���s���������فj |  |

��������(1097�`1164)�́A���������̎q�B�ې��E�֔��߁A������b�ɂ܂ŏ������B�a���̊w�ɒʂ��A���W�Ɂw�@�����a��W�x�A�̏W�Ɂw���c�����W�x������B | e���� | 20171115 ����W�W |

| ���s���������� | ��Ӂu�������v�i��S�l�\��t�j�i���s���������فj |  |

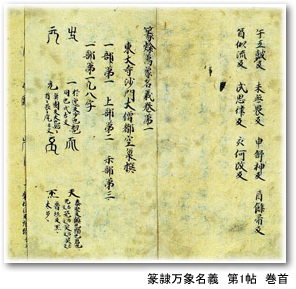

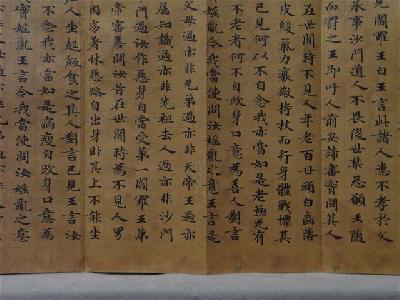

��ӂ͌o����̏��E�����Ȃǂ̊��q�{����q�����炻�̈ꕔ������Ď��W���A���ɕҏW�������̂ŁA�ÕM�̕M�҂̒�ߕ��A�ÕM�̎�ނ�A���̔z��̎���Ȃǂ���ÕM�ӏ܂̐��ڂ������������Ƃ��ł���B�@���̎�ӂ͓ޗǎ��ォ�玺������܂ł�242�t�̂����ꂽ�ÕM�����߂����̂ŁA�]�ˎ����ʂ��ĕM�ՊӒ�̒��S�I���݂ƂȂ��Ă����ÕM�Ƃ̑䒟�Ƃ��đ�X�`������R���[�����̂ł���B | e���� | |

| ���s���������� | ��i�o�����i���s�A��@���\�l���j�i���s���������فj |  |

��@�E���s���͂��ߕ������㖖�����\����̐l�▼�M�������A�@�،o��\���i�̈�i�������Ƃ��ĉr�a�̉����B�e�l�̈ʏ�������A�����l�N�i��ꔪ�Z�j������i��N�i��ꔪ�O�j�܂ł̂��̂Ɛ��肳��� | e���� | |

| ���s���������� | �V�����} ��M�M �i���s���������� ���{�n��W�� 1�� ��������j |  |

��M�i1420�`1506���j�M�Ƃ݂Ȃ���Ă����i�ł���B�@�}�ɂ͂قڒ����ɓV�����̔������ƒq�������\����A���̏���Ɉ��h�C���͂���Ŏ��Ђ̗ї�����{���̒����݁A����ɂ��̔w��ɂ͋���ȎR��Ɛ������̉������z����Ă���B | e���� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ���s���������� | �@�r���א} �U���@�B�M �i���s���������� ���{�n�� 1�� �]�ˎ���j |  |

�r���̘@�ԂƂ����Ԃ��`�������̊G�ł͐��n��̓��{���������ɒB������Ă���A���{�I�����ɂ���đn�����ꂽ�@�B�̂����ꂽ�拫�Ɋ��Q������Ȃ��B�撆�u�ɔN�v�̉~���邾���ŗ����͂Ȃ����A���̉s�����R�ϏƁA�K�m�ȕ\���A�I�݂ȋZ�@�Ȃǂ���݂āA���̊G�̍�҂͏@�B�������đ��ɋ��߂��Ȃ��B�ނ��\�����i�̈�ł���ƂƂ��ɁA�]�ˎ���̊G��S�̂̒��ł��Ӌ`�[�����Ƃ�����B | e���� | |

| ���s���������� | �Ð_��� �ꊇ�i���{��_�Г`���j�i���s���������فj |  |

���{��_�Ђ́A�F�쑬�ʑ�Ђ̐ێЂł���B�����A�_��A���x������A���̓��e�i���܂߂āA�蔠�Ȃǂ̒��x�ނ͖w�ǖژ^�ʂ芮�����A��_�Αт⊥�A�ځA�\�тȂǂ��ژ^�����ʂ�e������A���قǂ̑������Ȃ��������Ă��邱�Ƃ͔��ɈӋ`�[���B | e���� | 20171107 ����W�V |

| ���s���������� | ���� �������i���s�����������j | �㒹�H��c�̌�Ԓb��Ɠ`���鍑�F�E�v���E�����̎O�Z�킩��͂��܂�A�����i�̂肭�Ɂj�͍��F�̎q�Ƃ����B���q��������������̋����̓��F���悭�����Ă���B | e���� | ||

| ���s���������� | ���� �����Ɓi���s���������فj | ���Ƃ́A�������㖖���A�����N�ԁi1159�`1160�j��O�シ�鎞���Ɋ����������H�ŁA���˒b��̑c�A���j�̈��Ƃ�����B�{�i�́A���c�Ƃɓ`���������̂ŁA���Ƃ̍쓁�ł��邱�Ƃ��m���ȗB��̍�i�Ƃ��Ē����Ȃ��̂ł���B | e���� | ||

| ���s���������� | ���_�i���s���������فj |  |

�w���_�x�S8���́A�����̎O�_�@�̋��w��听�����Ïˑ�t�g���i549�`623�j���������w�ۖ��l�����o�x�i�L�`����̔������Y��j�̍j�v���ł��� | e���� | 20171107 ����W�V |

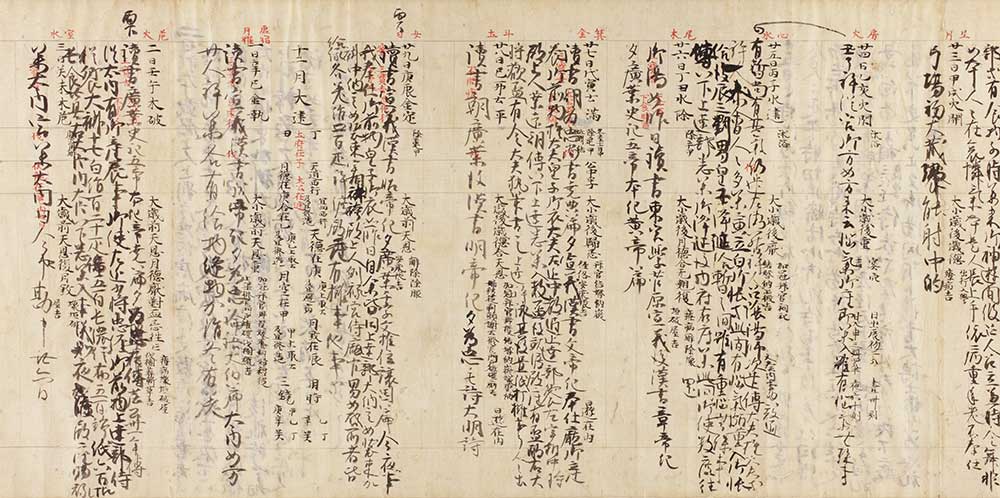

| ���s���������� | �����ɗ���o�c���i�V���\�O�N�����\�ܓ����ъ�o�j�i���s���������فj |  |

�m�����сi�H�`746�j���V��13�N�i741�j7��15����᱗��~��i����ڂj�̓��ɐ����V�c�E��������V�c�E�����c�@�̐��������ƍc���q�Ȃ�тɏ��e���A�����S���A�V�������̒��F�ƎO�����i�n���E��S�E�{���j�ɒ��˂���O���̋~�ς�����āw�����ɗ���o�x1000�������ʂ����߂�������1���ł���A��������̂͂���1���݂̂ł���B | e���� | |

| ���s���������� | �����ʎ�o�J��c���i�O�@��t�M�j�i�Z�\�O�s�j�i���s���������فj |  |

�O�@��t��C�i774�`835�j���������w�\�f�����ʎ�g�����o�x�i���A�`���j�̊J��ŁA��C���g�̕M�ɂȂ���̂ł��� | e���� | |

| ���s���������� | ���t�W �����c���i�����{�j�i���s���������فj |  |

���ō����߂��������ɏ�����Ă��邱�Ƃ���u�����{�v�̖��ŌĂ��w���t�W�x�̌Îʖ{�B�S���ɂ킽���̝��ݔ����T�i�܁j���B�M�҂͓����s���̑��A�����ɖ[�i1030�`1096�j�Ƃ�������L�� | e���� | 20171115 ����W�}�^��� |

| ���s���������� | �Í��a�̏W ����\��c���i�{����ؖ{�j�i���s���������فj | �_��Ś�|���̕��l�𐠂�o�����D���ȓ����Ɂw�Í��a�̏W�x����\������ʂ���B��������49��i132�s�j�����߂�B�����̑傫���͂���߂ď������A�ꎆ�̏c��16.7cm�A����26.6cm�B���������������A�^�M�͍I�݂ŕM�����e�͂ɕx�ށB�M�҂͏��쓹���i894�`966�j�Ɠ`���邪�A���Ƃ��`���ɂƂǂ܂�B | e���� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| ���s���������� | ���b��l�̏W�i���M�M�j�i���s���������فj |  |

�킪���ɂ����ĉ،��@���m���������b�i���فA1173�`1232�j�̉̂��W�߂��̏W�B���b�̒�q���M���ҏW�������� | e���� | |

| ���s���������� | ����G�a���N�r���i�����ɍs�M�j�i���s���������فj |  |

2���̘a���N�r�W�ɂ́A1�����ƂɊ�����������G���`����邪�A�����͂��ׂĕ����̎��̂��L�[���[�h�ɂ����䂩�����������Ƃʼn���ł���}���ƂȂ��Ă���A�����M���̗D���ȗV�ѐS�����߂�ꂽ����G�Ƃ����� | e���� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ���s���������� | ���{���I �����\��A���\�l�i���s���������فj |  |

�킪���ŌÂ̒���̗��j���w���{���I�x�̌Îʖ{�B�u���ÓV�c�I�v�i�����\��j�Ɓu�c�ɓV�c�I�v�i�����\�l�j��2�����c��A���Ċ��Ɓi���O�H�����{�Ɓj���������Ă������Ƃ���u���{�v�̖��ŌĂ��B | e���� | 20171107 ����W�V |

| ���s���������� | ���{���I�_�㊪�i�㉺�j�i�g�c�{�j�i���s���������فj |  |

�����̐_�ЂɎd���Ėm��i�ڂ�����F�肢�j���ƋƂƂ����m���Ƃɓ`�������w���{���I�x�̌Îʖ{�B�m���Ƃ͊��q���㖖���g�c���𖼏���Ă���A����2�����u�g�c�{�v�ƌĂԂ̂͂��̂��߁B | e���� | |

| ���s���������� | �e�{�k�R���i����\�j�i���s���������فj |  |

�w�k�R���x�́A�����A��A�܁A����4�����܂����a�N�ԁi1012�`1017�j�ɁA�����Ŏc���6�������m�N�ԁi1017�`1021�j�ɍ��ꂽ�Ƃ�����B����Ė{���͒��a�N�ԈȑO�ɐ����������ƂɂȂ�B10���̌`�Ɏd���Ă�ꂽ�̂͌㐢�ɂȂ��Ă���̂��� | e���� | |

| ���s���������� | �V��ޗя� ����l�c���i���s���������فj |  |

��������i618�`907�j�̎��l�̍��ޕ��ڏW�������W�w�V��ޗя��x�̊���l�c���B���ہE�K�N�E������E�����E��m�͂瓂����\���鎍�l21�l�̍�40������߂� | e���� | |

| ���s���������� | �����V�� ����Z�c���i���s���������فj | �w�����V���x�́A�M�L�����W�̈��ŁA�����Z������̓쒩�v�̕��w�҂ŗՐ쉤���`�c�i403�`444�j�����������̂ł���B���̓��e�͌㊿�����瓌�W�ɂ����Ă̖��m�̌��s��펖��38����ɕ����č̘^�������� | e���� | ||

| ���s���������� | ���{���F����ɎO���� ���x�M 3���i���s�E����؉@���A���s���������ي���j |  |

�����Ȃ��������钆����v����̒��ł������Ƃ�����i�B�g�ɂ܂Ƃ��߂̕M����A���ڂ낰�Ȍ��w�̕\���ȂǁA�Ɠ��̖��͂ɖ����Ă��܂��B�G���̂��̖̂��͂����邱�ƂȂ���A���A�W�A���̕��������ɑ傫�ȉe����^���������J�g�i�ɂ�ہ[�j����A�����ꂽ���̂ŁA������ʂ������A�W�A�̕����𗬂��l�����ł��M�d�ȍ�i�ł��B | ����؉@ | 20171115 ����W�W |

| ���s���������� | �����k�Y�`��\�� |  |

�g�Y�i�悤 �䂤�A�I���O53�N�i���̊ØI���N�j - 18�N�i���͂̓V�P�ܔN�j�j�́A�����O�����㖖���̕��l�A�w�ҁB���݂̎l��Ȃɓ�����册S���s�̐l�B���͎q�_�B�܂��k�Y�Ƃ��\�L����B | - | 20171107 ����W�V |

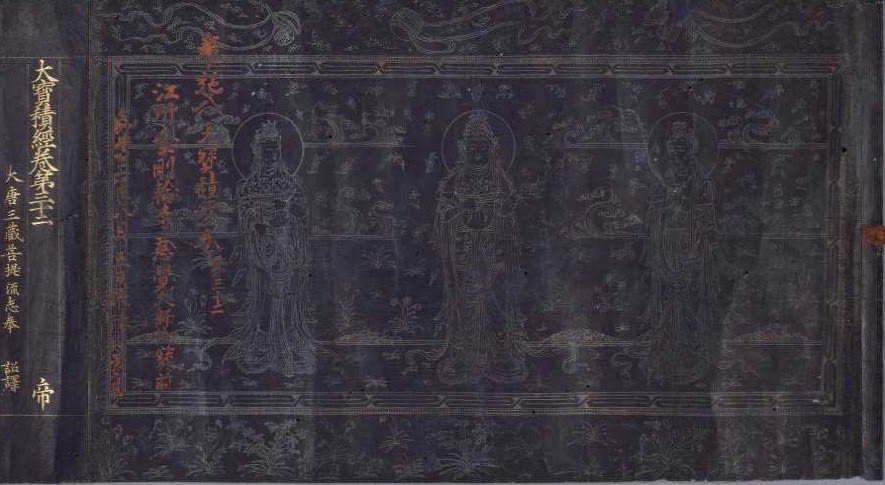

| ���s���������� | �����������όo����O�\��i���퍑�����呠�o�j �ꊪ |

|

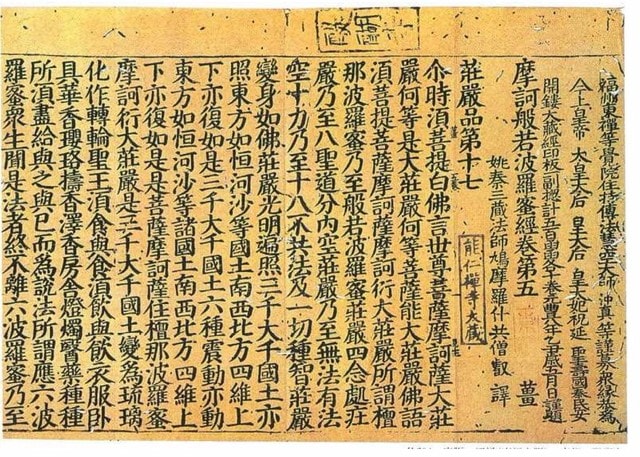

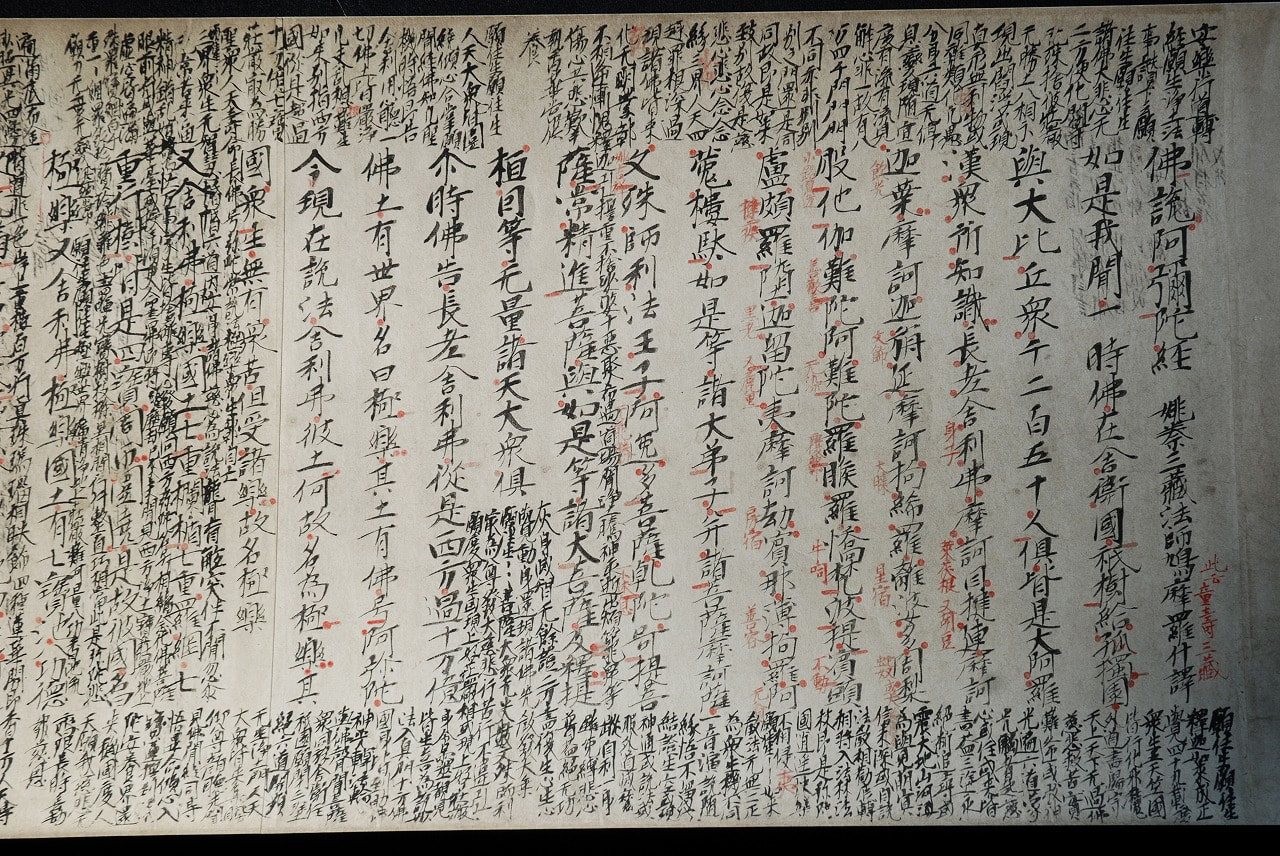

���E�Ō������邤���ōŌÂ̍���� �o�ŁC�����������F�̎��ɋ����Ŏʌo����B���퉤�܂ł���C����ł������H�����@�����b�̋��v�z�ƂƂ��Ɋ��Ƃ��č쐬�������呠�o�̂����̈ꊪ�B��k������ȑO�ɓ��{�֓`�������B �i���펞��j | H30���������\ | 20180503 �������������� |

| ���s�{������������ | �����S�������i24,067�ʁj�i���s�{�����������فj |  |

�����S�������͋����썑���̕A��e���ɓ`���������@�����ŁA�ޗǎ��ォ��]�ˎ��㏉���܂ł̑S��l�A�Z�Z���ʂɋy�Ԗc��Ȏj���Q | ������ި� | |

| ���s��w | �R�Ȑ���R�Õ��o�y�i �i���s��w �ޗǁ`��������j |  |

����R�Õ�́A�W���I�������X���I�O���ƌ����A�吳�W�N�ɕ挊��������A��������A���l�̕�ɂӂ��킵�������̑������{�����品�����̋��A�S���V�i�₶��j�Ȃǂ̕����i���o�y |

- | 20171004 ���s���������فu����W�v |

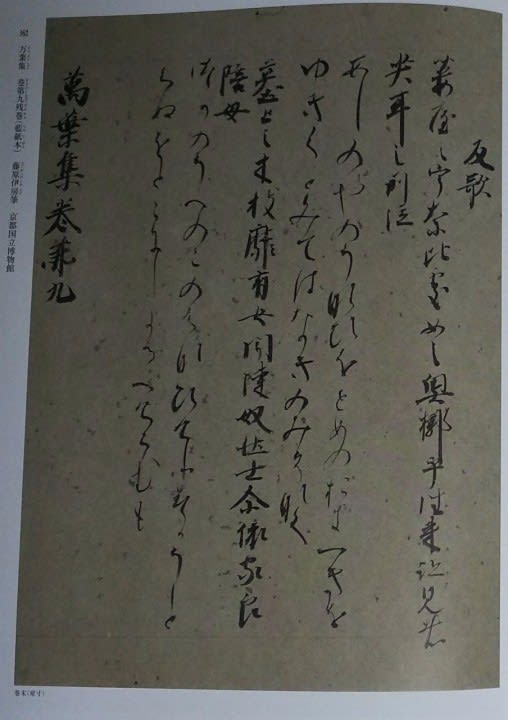

| ���s��w | ���̕���W 9���i���s��w�j |  |

�@�w���̕���W�x�͂킪���ő�̐��b�W�ŁA���̐����͏\�I�O���ƍl�����Ă���B

���̋��s��w�}���ُ����ɂȂ�鎭�{�́A�����w���̕���W�x���ʖ{�̑c�{�Ƃ��Ē����ȌÎʖ{�ŁA�����E�܁E���E��E�\�E�\��E�\���E�����E����̋㊪���𑶂���B |

���s��w�����}���� | 20171107 ����W�V |

| ���J��w | ���ڌÏW�i���J��w�j | No Images | �u���ځv�Ƃ́A������ނ̂��̂����ꂼ�����ڂ߂�Ӗ��ŁA�G�[�i���̔z���݂����ɏW�߂邱�Ɓj��N�㏇�ȂǂɑΔ䂵�Ă����A�����̕Ҏ[���@�̈�ł���B �u�ÏW�v�͂��̏����҂܂ꂽ�������ォ��݂ČÂ��̏W�ł���w���t�W�x�������B����������������킩��悤�ɁA�w���ڌÏW�x�͑S�̂Ƃ��Ă̈��̔z����@�̌����ɂ����w���t�W�x�̉̂��A�傫���͒��́E�Z�́E�����̂Ƃ����̑̕ʂɂ܂Ƃ߁A����ɂ��ꂼ����A�t�E�āE�H�E�~�E�V�n�E�R���Ȃǂ̑�ނɂ���ĕ��ނ��A�܂��A�t�ł͏t�̕�����s���̐��ڂ̏����ɏ]���Ĕz��Ƃ����悤�ɕҏW�����������̂ł��� | ���J��w | |

| �z������ | ����a�L�i�����t�ʁA���M�{1���A�Îʖ{29���j�i�z�����Ɂj | No Images | �����t�ʋL�́A�����������Ɋ��������t�ʂ̋L�������L�B���{�͈���Ƃɓ`�����Ă����B�����֔��L�A����a�L�Ƃ��B�i��3�N�i1083�N�j����N�a���N�i1099�N�j�܂ŏ����ꂽ�炵�����A�������N����������B����7�N�i1093�N�j���̈ꕔ�̎��M�{���`���B���̎��M�{�ƁA��ɓ������������ʂ������Îʖ{���A�z�����ɂɓ`���A�Ƃ��ɍ���Ɏw�肳��Ă���B�܂��A�{�������˕��ɂ��Îʖ{�������オ����ƌ�����V�ʖ{���`�����Ă��� | ������ި�_ | |

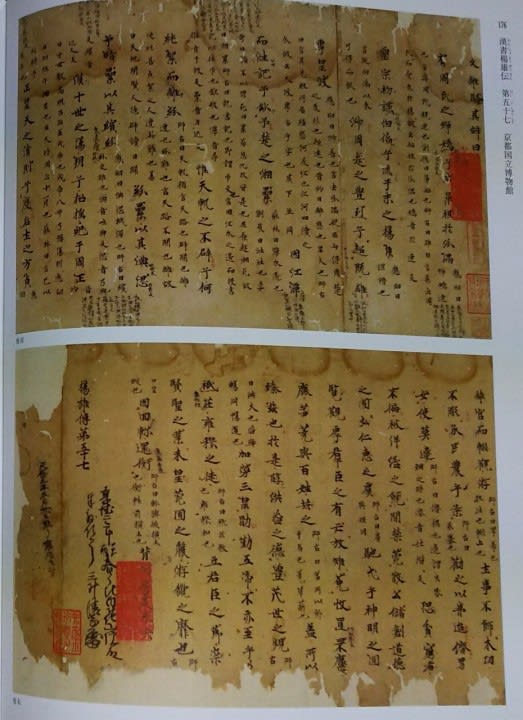

| �z������ | �䓰�֔��L�i���������A���M�{14���A�ʖ{12���j�i�z�����Ɂj |  |

��������ɐۊ����̑S������z�������������̓��L�B���M�̓��L�Ƃ��Ă͐��E�ŌÁB�������N�i995�j��莡�����N�i1021�j�܂ł̋L�^���f���I�ɓ`���B���M�{14���A�Îʖ{12���������B���O�Z�N�����ɂ́A�����̊O���ł���c�q�֗ǁi��ɑ��ʂ��Č�鐝�V�c�ƂȂ�j�̒a���ɂ��ċL���Ă��� | ��B���������� | 20171107 ����W�V |

| �z������ | ���Ӂi��꒟�S�O�\��t�A��S�Z�\���t�j�i�z�����Ɂj |  |

�ޗ�〜��������̓V�c�E�c���E�ۊւ�\�M�ƂȂǂ̖��M�̒f�Ђ��W�߂��ÕM��ӂ̂Ȃ��ł����ʂƂ��ɏ[��������ʂ̖��i�B�Ȃ��ł��`��������`�����V�c�M�́u�����o�f�ȁv�i�����傤����j�i�吹���j��20�s�ɂ킽��j�i�̑傫�����ւ�B���ʉ��X���`�Ƃ̌ÕM���W���������̂ŁA�ܐۉƕM���̉Ɗi�ɑ������� | ��B���������� | |

| �z������ | �̍� ����Z�i�\���{�j�i�z�����Ɂj |  |

�\���{�̍��i��������ڂ����킹�j�́A�������㒆���ɕҎ[���ꂽ�A���{�ŏ��̉̍��W���B�m�a�N�Ԃ���V��4�N�Ɏ����170�N�Ԃ�46�x�̉̍������߂�B���͓������ʂŁA���o�M���Ҏ[�Ɋւ�������B�S46�x�̉̍��̂����A38�������A6�������I�Ɏc��A2���U�킵���B�O�c�瓿��i�����E��E�O�E���y�ъ���\�̓�9�x�i����j�j�A�z�����Ɂi����Z�i����j�A���ژ^�i�d�v�������j�A����\�̓�1�x�j�A�������������فi�����䎞�@�{�̍��i����j�j�ق����Ƃɕ����B��������̂͑��e�{�ł���A�����ɏI������ƌ����� | ������ި�_ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �z������ | ���ډ̍� 19���i�z�����Ɂj |  |

�厡���N�i����Z�j�܂ł̕������ɂ�����̍�����ÎҕʂɕҎ[�����u���ډ̍��v�A������u��\���{�̍��v�ł���B����b��������i��Z�܋�\���j�́A���ʂ̏\���{��͔͂Ƃ��āA����ɑ傫�ȉ̍��̕Ҏ[�����ӂ��A���̌�\���Ƃ��Ă������ȓ���b�������ʁi��Z�㎵�`���Z�l�j�����̕Ҏ[���Ƃɉ������ | �| | |

| �z������ | �_�y�a�Ք镈�i�z�����Ɂj | No Images | ����_�y�a�Ք镈�́A�_�O�őt���ꂽ�̗w�ŁA�����Q�W�����̘a���ɁA���t�����ʼn̎����L����Ă���B�s�ԂɁ���A�̒����t���Ă��邪�A�̐��̒��Z�┏�q��\���Ă���炵�� | �| | |

| �z������ | �`���������i��j2���i�z�����Ɂj | ��������Ɉ������ꂽ���̂���N�r�ɓK�������̂�I�яo�����w�`���N�r�W�x�����̎ʖ{�B�i����������ȕM�v������ȗ����ƒ��a����B�s���l���������A�������o�i1051�ȑO〜99�j�̕M�Ƃ�������L�� | ��B���������� | ||

| �z������ | �F������i�㒹�H�V�c���ˁA�����Ɨ��E��@�M�j3���i�z�����Ɂj |  |

�㒹�H��c�͌F��O�R�ɔM�S�ɎQ�w���A���̓����ł͘a�̉�Â��ꂽ�B���̍�i�͘a�̉�ʼnr�܂ꂽ�̂���c���L�������́B�����ȕM�̐����ƃ����n���̂��������������̏��ŁA�㒹�H��c�Ȃ�ł͂̌��������i���Î����Ă��� | ��B���������� | |

| ���Ǝ��J������ | �����L�i������Ǝ��M�{�j58���A1���i���Ǝ��J�����Ɂj |  |

���Ƃɓ`������������Ƃ̓��L�w�����L�x�̌��{�ŁA�����L�ܘZ���A�ꕝ�A�{�L�̏��o�L�y���イ������z�Ǝv���錚�v��N�\�\���Վ��ՋL�ꊪ�A����єN���ڒf�Ȉꊪ����Ȃ� | �����V�� | |

| ���Ǝ��J������ | �Í��a�̏W�i������ƕM�j�i���Ǝ��J�����Ɂj |  |

������Ɓi���Z��`���l��j���Ø\��N�i����Z�j�ɏ��ʂ����w�Í��a�̏W�x�i��\���j�ŁA�����ȍ~�́w�Í��W�x�����ɑ���̉e����^����������u�Ø\�{�Í��W�v�̌��{�ł��� | �����V�� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ���Ǝ��J������ | ���a�̏W�i������ƕM�j�i���Ǝ��J�����Ɂj |  |

������Ƃ��V����N�i���O�l�j�ɏ��ʂ����w���a�̏W�x�i��\���j�ł���B��Ƃ́w���a�̏W�x��10��߂����ʂ������A�����͂��̈���̂� | �����V�� | |

| ���Ǝ��J������ | �E��� �㒆���i���M�{�j3���i���Ǝ��J�����Ɂj |  |

������Ǝ��M�@���q����O�� ��Ƃ̎���̏W�ŁA�̐���2885�� | �����V�� | |

| ���Ǝ��J������ | �×����[�� �㉺�i����{�j���M�{�j�i���Ǝ��J�����Ɂj |  |

�w�×����[���x�́A�̐l�Ƃ��ėL���ȓ����r���i����l�`���Z�l�j���A���v���N�i���㎵�j�A���\�l�̎��ɒ��킵���̘_���ŁC�a�̂̕��[�̂�����Ƃ��̕ϑJ�𖾂炩�ɂ��A�r���̘a�̘_���W�听�������q�Ƃ��āC�킪�����w�j��ɏd������Ă���B�r���̒������̊w���ŁA84�̎��̏��ʁB ���Ҏ��M�{�ł���قnjÂ����̂͐��E�I�ɂ��H�Ƃ����Ă��� | �����V�� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ���� | �H��q���} �i���� ���{���F 1���j |  |

�g�t��������̉A�Őe�q�̐������Q���ׂ�A�܂��ꓪ��疗y����B���X�Ƃ����\�}�A�w�i�̔����ȃO���f�[�V�����A�q���̈߂̌p���ڂ܂ŋC���ʂ��Ȃ��ז��`�ʁA��������{���ɂӂ��킵�����i�Ə�������Ȃ��Ă���B | ���Ê� | 20171107 ����W�V |

| ���Ê� | �����߉ގO���������i���Êفj |  |

�召��̂̕������I�݂ɔz���A���k������Ȑ����ŕ\�����Ă���B���w�̕��l�����オ��悭�A�����̒��ł��H�Ɍ���D�i�ł���B | ���Ê� | |

| ���s������ | �`�����s���M���������i�\��ʁj�i���s�������j |  |

�\���ƂƂ��ĎO�ւ̈�l�ɂ������A�����E���������̑c�B���カ���Ă̔\���ƂŁA���̏��́u�J�i�����v�̎�{�Ƃ���������B | 20171115 ����W�W | |

| ���ˎ� | �ؑ��ܒq�@ ������ �܋�i���ˎ��j |

|

�^���@�̓����m�A�b�^���m���V�c�̏���A�������q��h�z�i�{��j�Ƃ��ĊJ�������ˎ��ɓ`�������E�ܒq�@�����B�d���ŒP�������ꂽ���`�ɓ��㖧�������̓������悭�� ���B����N�����u�ꏊ�ɂ��ď������������A�ߔN�̌����⎛�n�����̐i�W�ɂ��A �R��ɑ��c���ꂽ�㎛�����̒��S���F�A�畧���̑��Ƃ��āA�m�����N�i�W�T�P�j�����ό��N�i�W�T�X�j�܂ł̊Ԃɑ���ꂽ�Ƃ����������L�͂ƂȂ��Ă���B�������������� �ŏd�v���̈�ł���B �i��������j | �| | �@ |

| �ΐ��������{ | �ΐ��������{�{��10���i���s�E�ΐ��������{�j |  |

����28�N2��9���t�B�ΐ��������{�{��10���i�{�a�E�ێЕ����Ж{�a�E���߁E���a�y�ѕ��a�E�O��E����E����E���L3���j�y�ѕ��i������j�E���D3��������Ɏw��A���@��28���1���̋K��Ɋ�Â���������܂����B | �ΐ��������{ | 20150522 �ΐ��������{ |

| �F����_�� | �F����_�Дq�a |  |

�q�a�͊��q����O���̌����ŁA�Q�a���̈�\�Ƃ�����B�؍ȑ��A�w�畘���B���s6�ԁA����3�Ԃ̎�v���̍��E�Ɋe1�Ԃ݂̔�t���B���s6�Ԃ̂����A�������č��[��1�Ԃ͒��Ԃ������A�אڂ���ݕ����ƂƂ��ɕ��I��1�����\������B | ������ި� | 20110227 �F����_�� |

| �F����_�� | �F����_�Ж{�a |  |

�F������������@�̑Ί݂ɂ���B�n�n�͖��炩�łȂ����A�����@�P�����̊�����A�F���ɗ��K����M���̐M�����������B�{�a�͊O�ς����قł��邪�A�K�͂̈Ⴄ��ԎЗ����̓��a�O�����ň͂`���ŁA���a�͑S���ɕ��y���������̓T�^�B�����N��͍ו��̎�@����12���I�O���Ɛ��肳��A�_�Ќ��z�Ƃ��čŌÂ̈�\�ł���B | ������ި� | 20110227 �F����_�� |

| �C�Z�R�� | �C�Z�R���d�� |  |

���̓��̓����͏��w�̉����̉��ɏ֊K�i�������j�ƌĂԔ݂�݂���_�ł���B�֊K�����d���Ƃ��Ă͖@�����d���̗Ⴊ���邪�A�������镽�� - ���q����̌d���ł͊C�Z�R�����݂̂ł���B | ������ި� | 20120310 �C�Z�R�� |

| �I���� | �����߉ޔ@�������i�I�����j |  |

����240.0�p�B�{���͓t�����قǂ�����Ă������A�j�̂�����ɓt���̍��Ղ��c���݂̂ő��\�ʂ͍��F��悷��B�E��͋��̕ӂɏグ���w�Ƒ��w�ŗւ�����A����͏�����ɂ��ĕG��ɒu���A��O�w���y���Ȃ���B�ގ��A�����A�O�q�̗���̈Ȃǂ̐}���I���F���܂߁A�ޗǁE��t��������t�O���̒�����t�@�����Ƃ̗ގ����w�E�����B�l���I�ɂ͋����������Ɩ�t�����̒��ԂɊI���������ʒu�t����̂��ʗ�ł��邪�A�V�����i8���I�j�ɓ����Ă̍�Ƃ݂Ȃ���������B | ������ި� | 20121022 �I���� |

| ���ΐ_�� | ��Εʗ��_�Ж{�a |  |

��Εʗ��_�Ёi���ΐ_�Ёj�ɂ���]�ˎ��㖖�����v3�N�i1863�j���ւ̌������ŕ�������̌��z�l�����c���B�O�ԎЂ̗�����A�����͕O�畘�ŁA�����̑�\������ | ���s�ό�Navi | 20180314 ���ΐ_�� |

| ���ΐ_�� | ��Εʗ��_�Ќ��a |  |

��Εʗ��_�Ёi���ΐ_�Ёj�ɂ���]�ˎ��㑢�ւ̍������B�{�a�Ɠ������A���v�R�N�i�P�W�U�R�j�ɑ��ւ��ꂽ�O�ԎЂ̗����B���a�͖{�a�����̏ꍇ�ɐ_�V��J����a�ŁA���x�i�܂Ŗ{�a�ɏ����Ă���B | ���s�ό�Navi | 20180314 ���ΐ_�� |

| �蓿�� | �ؑ���F���摜�i�`�@�ӗ֊ω��j�i����@�蓿���j |  |

���̂Ƃ�����߁A�����ɂł���ᰁi����j�������ɂƂ炦����ؒ��̖���ł��B���ɍ������Ƃ߁A��d�قŐ꒷�Ȋ�̕\��ٍ͈��I�ŁA�����E���㒤���Ƃ̋����֘A��������������ł��傤�B����@�蓿���͂��Ē������̖k��i�����s���˒��j�ɂ���܂����B��ɍr�p�������߁A���̑����͂��߂Ƃ��鏔���͉Ԃ̎��Ƃ��Ēm���鏟�����i���s�s������匴�쏊�݁j�Ɉꎞ�ړ����u����Ă��܂������A�ߔN�A�������̋߂��ɕ�������Ă��܂� | - | |

|

�ω���

|

�ؐS�����\��ʊω������i�ω����j |  |

�V�����i�ޗǎ��㒆���j���\���镧���ŁA���a28�N����w��B�V��16�i744�j�N�Ǖّm���i�낤�ׂ傤���傤�j�J��̕����B ��؎��ؐS�������i�����ڂ������������Â���j�A�����i�����ς��j�i���n�̏�Ɏ���h������ŕ\�ʂ����H�j�d�グ�B �����͓x�d�Ȃ�C���ɂ���Č`��ς��Ă������������������A���a���̍��x�ȕ�C�Z�p�ɂ�茻��̎p�ɐ�����ꂽ | ���c�ӊό����� | 20121022 �ω��� |

|

�k��V���{ |

�k��V���{�{�a�E�̊ԁE�q�a�E�y�̊ԁi1���j |  |

�k��V���{�̍��̌����͌c���\��N�i��Z�Z�Z�j�L�b�G�������c�������̂ŁA�q�a�Ɩ{�a��̊ԂŘA�������������ɂȂ�B�@�q�a�̓����Ɋy�̊Ԃ��A�{�a�̐��ɘe�a�����Ă���B�@�����̊Ԃ̍\�˂͗Y��Ȏ�@������킵�������ω��ɕx��ł��āA�����������̌`���ɂȂ�B�@�ߐ������_�Ќ��z�̑�\�I�Ȉ�\�ł��� | ������ި� | 20080106 �k��V���{ |

| �k��V���{ | �k��V�_���N �i�k��V���{ ���{���F 8���j |  |

�V�_���N���ނƂ������q����̊G���B���������ɂ��Ί��q����̏��v�N�Ԃ̐���ŁA�u���{���N�v�܂��́u���v�{�v�ƒʏ̂����B�V�_���N�G���͐������^�̉h�ƍ��J�A���^�̉���ɂ��s�ɂ�����ψقƖk��V�_�̗����L�ō\������A�V�_�M�̐����ɔ������������삳�ꂽ | ������ި� | |

| ������ | �������{�� | �{���͊��i�Z�N�Ď��㓯�\�N�v�H�������̂ł���B���͏v�R�ɂ���Č��Ă�ꂽ�������䑢�ŁA���G�ȕ��ʋy�щ����̍\���͕ω��ɕx�ӏ������Ă���B���s�n���ɉ�����]�ˎ��㏉���̗D�ꂽ���Ì��z�̈�ł��� | ������ | 20070105 ������16�� ������ | |

| �����썑���i�����j | �����썑�� ���� |  |

�����̒��S���F�ŁA�������̂��������Ƃ��������݂��n�߂��A��������C�ɉ������ꂽ�O�m14�N�i823�N�j�܂łɂ͊������Ă����Ɛ��肳���B | 20130504 �����i�����썑���j | |

| �����썑���i�����j | �����썑�� �d�� |  |

�����݂̂Ȃ炸���s�̃V���{���ƂȂ��Ă��铃�ł���B����54.8���[�g���͖ؑ����Ƃ��Ă͓��{��̍������ւ�B�V��3�N�i826�N�j��C�ɂ��A�n������ɂ͂��܂邪�A���ۂ̑n���͋�C�v���9���I���ł������B����s�R��4��Ď����Ă���A���݂̓���5��ڂŁA���i21�N�i1644�N�j�A����ƌ��̊�i�Ō��Ă�ꂽ���̂ł���B | 20130504 �����i�����썑���j | |

| �����썑���i�����j | �����썑�� ��t���i���@��e���j |  |

���ċ�C���Z�[�Ƃ��Ă����A�������k���́u���@�v�i��������j�ƌĂ����Ɍ��Z��̕����ł���B�O���A�㓰�A�����3��������Ȃ镡�������ŁA�S�̂�w�畘���Ƃ���B���a33�N�i1958�N�j�̍���w�莞�̖��̂́u��t���v�ł��邪�A���ł͎�Ɂu��e���v�̖��̂�p���Ă���B | 20130504 �����i�����썑���j | |

| �����썑���i�����j | �����썑�� �@�Ԗ� |  |

���q����Č��̔��r��B�{�V�����A�p���ʂ�ɖʂ��Č��� | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� | |

| �����썑���i�����j | �ϒq�@ �q�a |  |

���q����A��F���@�c�ɂ���ē����̎��m�̏Z�[���v�悳��A��k������̉����S�N�A�P�R�T�X�N���ɝܕn�����܂����B�ܕ�̒�q�A����́A�{���ܑ̌動��F�����u���܂����B �����ŝܕ�⌫��́A�����ɓ`��鐔�����̕����ނ�Ҏ[�B�ܕ�⌫�W�߂������̐����ނ͂P���T�猏�ȏ゠��A���̐������邱�ƂȂ��玿�I�����������A�킪���ɂ�����M�d�ȕ�����Y�ƂȂ��Ă��܂��B |

20180615 ���� | |

| �����썑���i�����j | �O�@��t�����ژ^�i�`����t�M�j�i�����썑���j |  |

��C�������玝���A�����i�̖ژ^�A�M�҂͍Ő� | ||

| �����썑���i�����j | ���E��䶗��} �i�����썑�� ���{���F 2���j |  |

���{�ɓ`��闼�E��䶗��̂����A�����Ƃ������Ȃ��́B�N��ȐF�ʂƃC���h���̔Z�������̊��\�I�Ȏ��̂����F�B�u���@��䶗��v�Ƃ��̂���B���������A9���I�̍� | ||

| �����썑���i�����j | �ܑ呸�� �i�����썑�� ���{���F 5���j | �{���Ő�����8������14���܂ł̊ԍs��ꂽ�㎵����C�@�i�������ɂ��݂̂��فF�V�c�̌��N���F�閧���̏C�@�j�̍ۂɓ���Ɋ|����ꂽ����B��������̍� |

|

||

| �����썑���i�����j | �\��V���� �i�����썑�� ���{���F �Z�Ȉ�o�j |  |

���v2�N�A1191�N�ɊG���t�̑��ԏ���(������ ���傤��)���`�������̂ŁA��������̟V���ōs���Ă����\��V�̍s��̑���ɗp�����܂����B���m�ȗ֊s���ƑN�₩�ȐF�ʂŕ`���ꂽ�����̂���\��V�̎p�ɂ́A���ċV���̍ۂɍs��ꂽ�s��̗l�q��f�i�Ƃ�������̂�����A�v��̉�@��S�ʓI�Ɋ��p�������q����̖��J�����������i�Ƃ��Ă��d�v�ł��B | ||

| �����썑���i�����j | ��F���V�c���˓����������X������Y��i�����썑���j |  |

�u���ˁv�́u�V�c�̎��M�v�̈ӁB�O�@��t�ɋA�˂�����F���V�c���A�o�Ƃ̗��N�ɓ����̔��W������ď����L�������� | ||

| �����썑���i�����j | �O�@��t�M��O�ʁi���M���j�i�����썑���j |  |

�u��ுv�Ƃ͊����̂̎莆�̂��ƁB��C���M�̎莆3�ʂ������Ɏd���Ă����̂ŁA���{�����j�カ��߂ċM�d�ȍ�i�ł���B1�ʖڂ̎莆�i�Ő����āj�̖`���́u���M�_���v�Ƃ�����ɂ��Ȃ�Łu���M���v�ƒʏ̂����B | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| �����썑���i�����j | �^�����c�� �i�����썑�� ���{���F 7���j |  |

�^���@�̑c�t7�l�̏ё���B7���̂���5���͋�C�������玝���A�������̂ŁA�����r��Ƃ͂����A������G��̐����Ȃ���i�Ƃ��Ă���߂ċM�d | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | |

| �����썑���i�����j | �ؑ��ܑ��F���� 4��i�������������A�u�����u�j�i�����썑���j |  |

�����g������F�i�����g��������F�Ƃ��j�𒆐S�ɁA���͂ɋ������F�A�����@��F�A�����ƕ�F�A�����F埵�̊e����z���B�����̋����g������F���͍]�ˎ���̍�B����4�̂͌㐢�̕�C���������A�������ł���B��ؑ��Ɋ����p���A�앗�E�Z�@�Ƃ��ɓޗǎ��㕗�������B�����g������������4�낪�u�ؑ��ܑ��F���� 4��v�Ƃ��č���Ɏw�肳��A�����g�������͍���̕��i������j�w��Ƃ���Ă��� |

20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v �@ |

|

| �����썑���i�����j | �ؑ��ܑ喾�����i�u�����u�j�i�����썑���j |  |

�s���������𒆐S�ɁA�~�O�������A�R䶗������A��Г������A�����鍳��������z���B������e���̕s���������ƂƂ��ɁA�������Ƃ��Ă͓��{�ŌÂ̍��ł���B | ||

| �����썑���i�����j | �ؑ����V�����E��ߓV���摜�i�u�����u�j�i�����썑���j |  |

���V���͖@�����Ȃǂɂ���ޗǎ���̑��ƈقȂ�A4��4�]�̖������ł���A4�H���A�����x����@�؍���ɍ����B��ߓV���͍b�𒅂��A���ۂɏ��A���r�݉�����B�����̑���A��ߓV���̓����Ȃǂ͌��ł����B | ||

| �����썑���i�����j | �ؑ��l�V�������i�u�����u�j�i�����썑���j |  |

4�̂̂��������V���͕\��ɓ{��������ɂ��A�����������������邪�A����3�́i�����V�A�L�ړV�A�����V�j�̕\���͗}������Ă���B�����V���͌�╔�����������A�C���̍ۂɌ㐢�̍ʐF�����������Ƃ���A�ʕ��Ȃǂ͓����������ǍD�ɕۑ�����Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ | ||

| �����썑���i�����j | �ؑ��O�@��t�����i�N����A��e�����u�j�i�����썑���j |  |

�����̐e���̈˗��ɂ��A�V�����N�i1233�N�j�^�c��4�j�N�������삵�����̂ŁA��C�̒�q�̐^�@���`������C�̏ё��Ƃقړ����Ƃ����Ă���B | ������ި� | 20180615 ���� |

| �����썑���i�����j | �ؑ��s�����������i��e�����u�j�E�ؑ��V�W�i�����썑���j |  |

��t���i��e���j���u |

������ި� | |

| �����썑���i�����j | �ؑ��m�`�����_�������E�ؑ����_������ 3��i�����썑���j |

|

���甪���{���u�B���������̍�B���{�̐_���̍ŌÍ��1�� | ������ި� | |

| �����썑���i�����j | �ؑ����������V�����i�����썑���j |  |

����189.4cm�B���ƕ������̗����O��Ɉ��u����Ă������B�V��3�N�i980�N�j����傪�|���Ƃ��A���҂��ɂ���āA���I�̒�����@�肾����A�����ɉ^�ꂽ�Ƃ����B�g���Ă���́A�����Y��鰎������ł���B�����E������̍�B�قɈ��u�B | ������ި� | |

| �����썑���i�����j | �����@�� ���i�`�O�@��t�����j�i�����썑���j |  |

�O�@��t�����ژ^�i�哯���N10��23���j�ɋL�ڂ�������̂ŁA�w����L�x�ɂ��Ɖi�v�Z�N�㎵����C�@����ژ^�ɂ��L����Ă���B���̌㓂�C�ɔ[�ߓ`���A�O�@��t�����˗��A�^���������{�̏C�@����Ƃ��đ������Ă������̂ł���B�{���͋�킠�������̂ł��邪�A�āX�̓���Ȃǂɂ���ĕ����A��[���ꂽ�肵�����A�{�܌ؗ�A�܌؋n�A�����Ղ͐��������̂��̂ŁA���̗l�����ɂ߂ė͋����B | ||

| �����썑���i�����j | �C�����G�U�����i�����썑���j | ��C�����Ɠ`����犍�ɍ����U����[�߂Ă������ŁA�w�{�a��N�㎵����C�@�L�x�Ɂu���G���C�����ꍇ�@���t���[�@�a�ɍ��q�U���꒟�v�̋L�ڂ�����A�{�a��N�i1182�j�ɂ�犍�ɍ����U����[�߂Ă������Ƃ�������B�����n�ɋ�����W�������A�g�͋�ŁA�⋛�͋��̌��o���G�ŕ\���Ă���B��������̎��G��m���ŏd�v�Ȉ�i�ł���B | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v | ||

| �����썑���i�����j | ���h�h����������ɗ��r�i�����썑���j |  |

�ɗ���i����肦�F���ɂ̈⍜����������N���s���j�ŗp������̂ŁA�_�Ђ̐_�`�Ɏ��Ă���B�u���h�h����������v�Ƃ́A�����h�Ɏ鎽�Ŗؖڂ�`���i���h�h�j�A����i�L�k��p���������j�Ƌ����i���ɋ����b�L�������́j�ŏ������Ƃ����Ӗ��ł����B | ������ި� | |

| �����썑���i�����j | 犍�ɍ����U���E����i�����썑���j | ��C���������ɐ����̌b�ʁi�������j��苗����������ꂽ�Ɠ`����U���ŁA�w�䐿���ژ^�x���ɂ����̖���������B | |||

| �����썑���i�����j | �ؑ��V�W |  |

��������O��(9���I)�́u�V�W�v(����)�́A���t�@�A�O�������Ԃ��@�قɕؕ��Ȃǂ�����B���@��e���A�s����������ɏ����Ă��� | ���� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| �����썑���i�����j | ����L 12��1���i�����썑���j |  |

�����w�O�ܕ�i�����ق��j�̕Ҏ[���������̗��j�B����C�@��C�m���3��8���ɂ킯�C�����̗��j�C�����C�����C�@��C�����C�@��C�m�E�ɂ��āC������L�^����L�x�Ɉ��p�����炩�ɂ���B1352�N(����7�a���a1)�ܕ҂������e�{��6���ł��������C��k���������玺�������ɂ����Ă��̒�q��������������B���e�{������{12��1�����������C����Ɏw�肳��Ă���B | ������ި� | |

| �Ɣn�� | �Ɣn���o�ˈ╨ �i�Ɣn�� ���� - ���q����j |  |

�Ԕw�ʏ��o�ˁi�͂Ȃ��ׂ����傫�傤�Â��j�̂���ꏊ�͈Ɣn���̖�O���炳��ɎR�����̂ڂ�Ԕw�����z�����k���A�W���i�Ђ傤�����j700m�t�߂̔����i���˂����j�ɂ�����܂��B�����Ɍo�˂�����ꂽ�͕̂����i�ւ�����j����̂����A12���I�����̂��Ƃł����B | ���s���������� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �Ɣn�� | �ؑ�������V�y�g�˓V�E�P�V�t���q�����i�Ɣn���j | .jpg/320px-Kuramadera_Monastery_Bishamon_(308).jpg) |

�{�a�����̔�����V�E���ϐ����E��@�������͂�������镧�ł���60�N�Ɉ�x���Ђ̔N�̂݊J������邪�A�镧�~�q�̑O�Ɂu���O�����v�Ə̂������̑����펞���u����Ă���B | ������ި� | 20180314 �Ɣn�� |

| ���R�� | ���R���ΐ��@�i�����j |  |

�E����̔����R���ɂ��銙�q���㌚�z�̍������B�����Ƃ������A�剞�R�N�i�P�Q�Q�S�j�A�㒹�H��c�̉�̕ʉ@�����������̂Ɠ`������B | ������ި� | |

| ���R�� | ���ᕧ�ꑜ �i���R�� ���{���F 1���j |  |

���ᕧ��i�Ԃ���Ԃ��j�͎O�������\���i������Ԃ̂����傤�j�̕�Ƃ���A���q��\���B���g�A���߂Ɏ��q����Ղ��A�唒�@�ɍ����p����o�i�䂬���傤�j�Ɋ�Â��B���ɖ��b���M�̎^������A�a�́u����Ƃ��ɂ��͂�Ƃ��ڂ��핧�悫�݂��ق��ɂ���l���Ȃ��v�i�����Љ����j���Y������B�^�Ɂu�َ��@�t�V���O��i�݂݂Ȃ��ق����̂͂͂�����Ȃ�j�v�Ƃ���悤�ɁA8�ŕ�������������b�́A���U�A�߉ނA���ᕧ����Ƃ��ĕ�����B | ���R�� | |

| ���R�� | ���b��l�� �`�i�b���V���E�M �i���R�� ���{���F 1���j |  |

���b�͒剞���N�i1222�j�ɒ̔��֊ҏZ���A�ŔӔN���߂����B���R���̌�R�A�����R�ɂ́A��l���T�̈�Ձi�؋{�a�q�����イ�ł�r�A���k�V�q��ڂ��r�A�ꏰ���q���傤���傤����r�Ȃǁj�������c��B�؋{�a�̐��ɓ�҂ɕ����ꂽ�ꊔ�̏����������B�ꏰ���Ɩ��t���A��X�����ō��T���ς����Ƃ����B�}��̎^�ɂ��A���̊G�͓ꏰ���ɍ��閾�b��`�������̂ł���B���b�̋ߎ��A�b���V���E�i���傤�ɂ�j�̕M�Ƃ����A���b�̐l�ƂȂ���悭�`����B | ���R�� | |

| ���R�� | �،��@�c�t�G�` �`�b���V���E�M �i���R�� ���{���F 7���j | �،����N�Ƃ��̂���B���Ƌ`�Ái�����傤�j�G4���A���Łi���傤�E���傤�j�G2������Ȃ�A�ʕM�ł���B���̌㑹���A���Ȃ̂���e3���̌`�ԂŒ����`����ꂽ���A����8�N�i1996�j�̏C���ŁA�`�ÊG4���A���ŊG3���ɉ��߂�ꂽ�B�`�Âƌ��ł͐V���،��@�̑c�t�ł���B�`�ÊG�͏��l�P���Ƃ̕�����A���ŊG�͉������̕���𒆐S�ɓW�J����B���m�`�G�̍ŏ���������D�i | ���R�� | ||

| ���R�� | ���b�l���Y�� �i���R�� ���{�n�� 4���j |  |

���R�����\����ł���B����͍b������4������Ȃ�B�b���͋[�l�����ꂽ������`���A�����͎��݁E��z������킹�������}���ƂȂ��Ă���B�����͑O�����l�ԕ�����A�㔼�������Y��A�����͏������𒆐S�ɐl����`���B�b���������Ƃ���A���������̗V�Y����������ӂ��M�v�ŕ`���B�b�����������������̐����A�������͊��q����̐���ƍl������B | ���R�� | |

| ���R�� | ⽗ꖜ�ۖ��` 6���i���R���j |  |

�����ŌÂ̓��{�������ł���B�O�@��t��C�̐�B�O�����i1�`4���j�ƌ㔼���i5�E6���j�ɕ������B�O���͖`���Ɂu���厛�����m�s��C��v�Ƃ���A830�N���ɋ�C���҂��́B�㔼�͕ʐl�ɂ�鑱��B���R���{���B��̌Îʖ{�ł���B | ���R�� | |

| ���R�� | �ʕ� ��������i�O���j�i���R���j |  |

�ʕсi���傭�ւ�j�͘Z�����ɕ҂܂ꂽ�����Ñ���\���鎚���ł���i�S30���A���E�ږ쉤�ҁA543�N�����j�B���ޑ̂��Ƃ�A���o���ɑ��ĉ��ƈӖ��𒍂���B���ɂ͐�s��������̖L�x�Ȉ��p��������B�w�т̍�����Ȃ������ł���A���{�̊w�|�ɗ^�����e���͌v��m��Ȃ��B���̎ʖ{�͒����ł͂₭�ɖS�сA���{�ɂ̂ݓ`���B | ���R�� | |

| ���R�� | ����L 3���i���R���j |  |

7���I���ɕ҂܂ꂽ�����̕������b�W�B�����i��ԁj�������Ր�B���ʉ���ɂ܂����b�����^���āA�L�����ɍs��ꂽ���A�����ł͌�ɎU�킵�A���{�ɂ̂ݎc������B���R���{�͌����ŌÂ̎ʖ{�ł���A53�̐��b�������߂�B | ���R�� | |

| ���ˉ@ | �R���} �`�����M�A���ˉ@ ���{���F 1���j |  |

���ˉ@�̊J�n�ȗ��`���2���̎R����ŁA��v�̋{���@�̉�Ƃł����������i��Ƃ��j�̍�i�ł���B2���̂���1���ɕ`���ꂽ���̕����Ɂu������v�̉B�������i�T�C���j�����邱�Ƃ��m�F����Ă��� | ������ި� | 20171017 ����W�U |

| ������ | �������� |  |

���������́A���D�̋L�ڂɂ��ΐm��3�N�i1242�N�j���猚��5�N�i1253�N�j�ɂ����Č������ꂽ���̂ł���B���D�ɂ��A��̍ċ��ɂ͉�������@�̑m�E�o�����ւ���Ă���A���̍��͓V��n���@�ł��������Ƃ��f����B | ������ި� | 20171025 ������ |

| �L���� | �L�����j�{�@�{�� |  |

�j�{�@�{���i����j�|�����̐����A���ň͂܂ꂽ���ɂ���B�������q�����J�铰�ŁA�@�������a�Ɠ������p�~���ł��邪�A���z�l���I�ɂ͏��a�l�Şw�畘���̌y���ȓ��ł���B���m�Ȍ����N�͕s���ł��邪�A����3�N�i1251�N�j�A���Ϗ�l���T�ɂ�铖�������̂��߂̊��i�������邱�Ƃ���A�����ނ˂��̍��̌����Ɛ��肳���B�����̔��p�`�̐~�q�����Ɠ�����̂��̂ŁA����̕��i������j�Ƃ��Ďw�肳��Ă���B�{���̐������q���摜�i���q����A�d�v�������j�͗��a�Ɉڂ���Ă���B�����͌����Ƃ��Ĕ���J�B | ������ި� | |

| �L���� | �L�������N�������i�L�����j | ���ɂ͒��15�N�i873�N�j�����́w�L�������N�������x�ƁA����2�N�i890�N�j���́w�L����������֎��^���x�i�Ƃ��ɍ���j���`���A9���I�ɂ�����L�����̓��F�╧���A�y�n���Y���̎��Ԃ�m��肪����ƂȂ�B | ������ި� | ||

| �L���� | �L����������֎��^���i�L�����j | �w���^���x�́A�w�������x�̋L�ڎ������\���N��ɓ_�����A�ٓ����L�������̂ł���B�w�������x�͊����̐��\�s���������Ă��邪�A�w���^���x�̋L�ڂɂ���Ă��̌���������₤���Ƃ��ł���B | ������ި� | ||

| �L���� | �ؑ����ӕ�F���摜�i�L�����j | �L������2�̂�����ӕ�F���摜�̂����A�u���Ӂv�ƒʏ̂���鑜�ŁA���a�̒����Ɉ��u����Ă���B������123.3�Z���`���[�g���i�����܂ށj�A������84.2�Z���`���[�g���B�A�J�}�c�ނ̈�ؑ��ŁA�E���j�Ɍy�����āA�v���̃|�[�Y���������ӑ��ł���B���\�ʂ́A����ł͂قƂ�Ǒf�n���������A�����͋����ł������Ă������Ƃ��A���������ɂ킸���Ɏc�鍭�Ղ��疾�炩�ł���B�E��̐l�����w�Ə��w�A������Ȃǂ͌��ŁA�ʕ��ɂ���C�̎肪�����Ă���B | ������ި� | 20130526 �L���� | |

| �L���� | �ؑ�����ɔ@�������i�u�����u�j�i�L�����j | .jpg/800px-Koryuji_Monastery_Amida_of_the_Kodo_(272).jpg) |

�u���{���B����261.5�Z���`���[�g���B��������O�ɏグ�A���@������ԁB�w�������x�y�сw���^���x�̍u���̍��Ɂu�̏����i���䑧����v�Ƃ��鑜�ɊY�����A���a�N�ԁi840�N���j�̍�Ƃ݂���B����ȃq�m�L�̈�ނ��瓪�E�̂̍������o���A���\�ʂɂ͌����؛�����グ�Đ��`���Ă���B��d�~���̌��w�Ə����͈ꕔ�Ɍ�₪������̂́A�����̂��̂��c���Ă���B[ | ������ި� | 20130526 �L���� |

| �L���� | �ؑ��s��㮍��ω������i�L�����j |  |

����313.6�Z���`���[�g���B���a�Ɉ��u�B�ޗǎ��㖖�`�������㏉���i8���I���`9���I���j�̍�B�w���^���x�̋����̍��Ɂu�{��������u�v�i�O�m9�N�E818�N�̍L�����̉ЈȑO������u����Ă����A�̈Ӂj�Ƃ���7�̂̕���������Ă��邪�A���̂����́u�s��㮍���F�h���v�Ƃ�����̂ɊY������B | ������ި� | 20130526 �L���� |

| �L���� | �ؑ����ω������i�L�����j |  |

����266.0�Z���`���[�g���B���ƍu���Ɉ��u����A���݂͗��a�Ɉ��u�B�������㏉���A9���I�̍�B | ������ި� | 20130526 �L���� |

| �L���� | �ؑ��\��_�������i�L�����j | ������113 - 123�Z���`���[�g���B���a�Ɉ��u�B�w�L�������R�L�x�ɂ��A�N��7�N�i1064�N�j�A���t�����̍�B�����͒蒩�̒�q�ɂ�����B12�̂̍앗�͂������̃O���[�v�ɕ�����A12�̂��ׂĂ������̍�Ƃ݂͂Ȃ��������B�Жڂ��Ԃ�A��̒��������Ă��邳�܂��I�݂ɕ\���������ꗅ�叫���Ȃǐ��̂������̍�ɋA����Ă���B | ������ި� | 20130526 �L���� | |

| �Đ_�� | �C�����n�}�i���s�E�l���j�{�Îs �Đ_�Ђ̎ЉƁA�C������ |  |

�O��{�Â��āy���́z�_�Ђ̋{�i�ƊC�����ɗ�㑊���̔銪�Ƃ��ē`�������Ė��_�Џj�����n�}�ł���B�C�����n�}�́A���s�{�{�Îs�ɒ��������Đ_�Ђ̎ЉƁA�C�����ɓ`���n�}�ł���A�w�Ė��_�Џj�����W�}�x1���i�Ȍ�u�{�n�}�v�Ə̂��j�Ɓw�Ė��_�{�j���O�g�����C���������V�{�L�x1���Ƃ���Ȃ�B�Ƃ��ɌÑ�̎������x����J���x�̕ϑJ�����������ł̋M�d�ȕ����Ƃ��āA���a50�N�i1975�N�j6���ɏd�v�������A��51�N�i1976�N�j6���ɍ���̎w������B | ������ި�_ | |

| ���n�@ | ��A���z�} �i���n�@ ���{�n�� 1�� ��������j |  |

��T���̑m�A�q���i���͂��j�̂��߂ɁA�F�l���q���̐S�̒��̏��ւ�`���A�����̍��m�����Ə����������Y���āA���i20�N�i1413�j�ɂ��̍�i�͐��������B��������̌R�i�� ����j�h�̑T�@�ł́A�{�}�̂悤�ɑ����̊������������|���i���掲���������j������ɐ��삳�ꂽ�B�{�}�͎��掲�̑S�����ɁA���������̗��s�̒��S�n�ł����T���ō���Ă���A���掲�̑�\��Ƃ����B | - | 20171107 ����W�V |

| ���n�@ | �H�i�E�~�i�R���} �`�J�@�M �i���n�@ ���{���F 2���j |  |

�{�}�͎������{�O�㏫�R�A�����`���i���������悵�݂j�����L���Ĉȗ��A�����G��̌���Ƃ��Ė������A���̎���̂䂽�����ƕi�i�̍����䂦�ɁA�킪���ɓ`�������v��i�������j�̒��ł����i���̖��i�Ƃ����B | - | 20171017 ����W�U |

| ���m�� | ���_���_�} �U���@�B�M �i���m�� ���{���n���F ��Ȉ�o �]�ˎ���j | ���L����͂����Ȃ��Ȃ����̛������A�U���@�B�i���v�N�s�ځj�ł��邱�Ƃ��^���l�͂��Ȃ��B���`���Ԃ��A����ɂ��̂��Ƃ̎��������A�����͕킵����i�𐧍삵�Ă���̂́A�ނ���܂��A���̛������@�B�M�ł��邱�Ƃ���o���^���Ă��Ȃ���������ł���B�����ɓ\��߂�ꂽ�����́A�`����镨�ۂ̌`���ۗ������A�����̂��{�R�I�ɂ����Ă��鑕���I���ʂƂ��ē����Ă���B�������ł͂Ȃ��A���̛����ɂ����ẮA�����̕����͖����̉��s��������Z���ȋ�Ԃɕώ����Ă���̂ł���B�܂�A���̋����́A�P�Ȃ鑕���ł��邱�Ƃ��z���āA������Ԃ̂����Ȃ��Ɍ��ꂽ�S�_��`���Ƃ����\���ӎ��𗠑ł�������̂Ƃ��āA���m�ȑ��ݗ��R�������Ă���B����ƌĂ��䂦�����ɂ��� | ���s���������� |

20020430 ���s���������� �u���m���W�v �@ 20151107 ���s���������� �u�Ԕh�����ʂ�v �@ |

|

| ���Ɉ� | ��˒��q�@���E�썶�q�� |  |

���N��������i15 - 16���I�j�̍�B�u��˒��q�v�͒��N�����ł͓��p�G��Ƃ��č��ꂽ���q����{�̒��l������Ɍ����Ă����́B���́u�썶�q���ˁv�́A��˒��q�Ə̂�����Q�̒��q�̒��ł��×����i�Ə̂���A�]�ˎ��ォ�璘���Ȃ��̂ł���B | ������ި� | 20171107 ����W�V |

| �O��@ | �ؑ�����ɔ@���y���e�������i�����Ɋy�@����ɓ����u�j�i�O��@�j |  |

�����Ɋy�@�̖{���B�e���̐�����F�������̖������畽�����㖖����1148�N�i�v��4�N�j�̍�Ƃ킩��B����ɔ@���A�ω���F(���ω�)�A������F�̎O���������Ɋy��y����S�҂��}���ɗ���i���}�j�`���̑��ŁA���e�������{���̐��������Ă���_�����F�ł���B2002�N�ɍ���Ɏw�� | ������ި� | |

| �O��@ | �O��@�\���@ |  |

��ɖʂ��Č����Ă���\���@�́A���@�Ƃ����Ă������Ɍ������߂��炵�A������ɐ�a�������Ă���A��������̐Q�a����̗l���������ꂽ���j�[�N�Ȍ��z�ŁA���i�E���i�E��i�̊Ԃ�����܂��B���i�̊Ԃ͕ʖ��u�g����̊ԁv�Ƃ��Ă�A���������Ɣ\����ɂȂ�܂��B���i�̊ԁA��i�̊Ԃ͉��i�̊Ԃ���i�����A�\�y�⋶���������ʒu���猩���낹��悤�ɂȂ��Ă��܂��B | ��펛 | 20170519 ��펛�O��@ |

| �O��@ | �O��@���� |  |

��Վ��@�Ƃ��Ă̎O��@�ɂ���A���삩��̎g�҂��}���鎞�����ɔ����J�����Ƃ�����(���g��)������ł��B�n�����́A��S�̂����̎��h�ŋe�Ƌ˂̎l�̑傫�Ȗ�ɂ͋������{����Ă��܂����B����22�N7���A��1�N���������A�����̑s��Ȏp�ɏC������܂����B | ��펛 | 20070503 ���� |

| �����_�� | ��Ό�c�_�Г��{�a |  |

�����鉺���_�Ђł����āA���łɓ�\�l�����ꊇ�w�肳��Ă��邪�A��������{�ЊW�����݂̂ł���̂ŁA�O��ȓ��ɑ��݂��鍳���i�Z�q�j�A�ێЏo�_�䉗�_�Ж{�a�A�ێЎO��_�Ж{�a�i�O���j�A���q�a�A������A�������L���̋㓏��lj������B����������w�茚���Ɠ��������i�Z�N�i��Z���j�̑��c�ɂȂ���̂ł���B | ���s�ό�Navi | 20080706 �����_�� |

| �����_�� | ��Ό�c�_�А��{�a |  |

�����鉺���_�Ђł����āA���łɓ�\�l�����ꊇ�w�肳��Ă��邪�A��������{�ЊW�����݂̂ł���̂ŁA�O��ȓ��ɑ��݂��鍳���i�Z�q�j�A�ێЏo�_�䉗�_�Ж{�a�A�ێЎO��_�Ж{�a�i�O���j�A���q�a�A������A�������L���̋㓏��lj������B����������w�茚���Ɠ��������i�Z�N�i��Z���j�̑��c�ɂȂ���̂ł���B | ���s�ό�Navi | 20080706 �����_�� |

| �ڌ��@ | �ڌ��@��lj� ��쏼�h�E���i���M �i�ڌ��@ ���{�n�� 38�ʁj |  |

�����lj� 38�ʁi��8�ʁj - ���i���Ƃ��̕���쏼�h�̍�B�ڌ��@�n�����̉i�\9�N�i1566�N�j�̍�Ƃ����B���N�̍�Ƃ���Ήi��24�̍�ł���B��lj�̃I���W�i���͕ۑ��̂��ߋ��s���������قɊ������A����ɂ̓f�W�^���Z�p�ɂ�鍂���x�̕������ݒu����Ă��� | ������ި�_ | 20171107 ����W�V |

| ��i�@�䎛 | �G���ʌo �i��i�@�䎛 ���{���F 1���j |  |

���̂��o�́A�u�G���ʌo�v�ƌĂ�Ă�����̂ŁA���̉������ɂ͂��o�������ʂ���Ă��܂����A�㔼���ɂ͉��̂��o�ɂ����\�I�ȏ�ʂ��G�ŕ\�������̂Ȃ̂ł��B���̂��o�̐��������O�́A�w�ߋ����݈��ʌo�x�Ƃ����āA���߉ނ��܂̑O���̏C�s���ꂩ��n�܂�A���߉ނ��܂��ǂ̂悤�Ȍ����Ől�Ԃ̍����I�ȋꂵ�݂��������J������āA�����܂Ƃ������̌��ʂ��̂��Ƃ������Ƃꕗ�ɐ��������̂ł��B�����A���߉ނ��܂̓`�L�̂悤�Ȃ��o�ł� | 20171017 ����W�U | |

|

��ڗ��� |

��ڗ����{���i��̎��{���j |  |

�����͔~���ŁA�g�ɂ̉����ɉ����̐{��d��݂��A9�̂̈���ɔ@�������������Ɉ��u����B�V��͐g�ɁA�݂Ƃ��A�V��炸�A���Ȃǂ̍\���ނ�������u���ω������v�Ƃ���B���u����9�̂̈���ɔ@�����̂����A�����͑���8�̂�葜�����傫���A���������u���铰���������̒��Ԃ͑��̒��Ԃ��2�{�߂��L���Ȃ��Ă��� | 20120310 ��ڗ��� | |

|

��ڗ��� |

��ڗ����O�d���i��̎��O�d���j |  |

�O�d���i����j�́A�w��ڗ������L���x�ɂ���1178�N�i����2�N�j�A���s�̈���{����ڌ������Ƃ��邪�A���Ƃ��Ƃǂ��̎��@�ɂ��������̂��s���ł���B�\����̓��F�́A���w�����ɂ͒����Ȃ����ƂŁA�S���͏��w�̓V�䂩�痧�Ă��Ă���B��ڗ����Ɉڒz���ꂽ��A���w�����ɕ��d��u�����̏�ɖ�t�@�����i�d���A�镧�j�����u���ꂽ�B���w�����̕ǖʂɂ͏\�Z�������Ȃǂ̕lj悪�`����Ă��� | ������ި� | 20120310 ��ڗ��� |

|

��ڗ��� |

�ؑ�����ɔ@������ 9��i�{�����u�j�i��ڗ����j |  |

����ɔ@������9�̈��u����̂́A�w�ϖ��ʎ��o�x�ɐ����u��i�����v�̍l���Ɋ�Â����̂ŁA�������������̖��ʎ��@����ɓ��i�@��������ɓ��j���͂��߂Ƃ��āA�L�^�Ɏc����̂͑������邪�A��������̍�i�Ō���������̂͏�ڗ������݂̂ł��� | ������ި� | 20120310 ��ڗ��� |

|

��ڗ��� |

�ؑ��l�V�������i��ڗ����j | ,_Heian_period,_12th_century,_wood_with_polychromy_and_cut_gold_leaf_-_Tokyo_National_Museum_-_DSC05100.JPG/150px-Standing_Komoku_Ten_(Virupakusa),_Heian_period,_12th_century,_wood_with_polychromy_and_cut_gold_leaf_-_Tokyo_National_Museum_-_DSC05100.JPG) |

�����������̍�B�����̍ʐF�ƝB�����l���悭�c���Ă���B4�̂̂����L�ړV�͓������������فA�����V�͋��s���������قɊ���B��2�́i�����V�A�����V�j�͖{�����Ɉ��u | ������ި� | 20120310 ��ڗ��� |

|

�_�쎛 �@ |

���E��䶗��} �i�_�쎛 ��������D�G 2���j |  |

�����ŌÂ̗��E��䶗��}�B�~�a�V�c�̌��ɂ��A��C�̎w���̂��ƁA�V��6�N(829)����V��10�N(833)�̊ԂɁA�哯���N(806)�ɋ�C�������琿���������{���邢�͍O�m12�N(821)�̑��]�ʖ{����{�Ƃ��čʐF������D�ɒu�������A�_�쎛�̟��p�Ƃ��Đ��삳�ꂽ��䶗��ł��B��C�����{�̗l�����قڂ��̂܂ܓ`������̂Ƃ��ČÂ�����d�v������Ă��܂� | �_�쎛 | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| �_�쎛 | �`���������i�_�쎛�O���j �i�_�쎛 ���{���F 3���j |  |

���L�҂͐_�쎛�B�`�������A�`�d�����͋��s���������فA�`���\���͓������������قɂ��ꂼ��������Ă���B���N5��1������5���ɊJ�����_�쎛�̔����i�������j�W�ł́A�`�������A�`�d������2���͐_�쎛�ɗ��A�肵��ʌ��J�����i�L���j�B�`���\�����A�����̏�ݓW�ȂǂŒ���I�Ɍ��J����� | �_�쎛 | 20171107 ����W�V |

| �_�쎛 | �`���d�����i�_�쎛�O���j �i�_�쎛 ���{���F 3���j |  |

���{�ł͓��ɁA����̋����ӎu�ƍ���������������`���������̕]���������B�`���d�����́A�A���h���E�}�����[�ɂ���ďЉ�ꂽ���ƂŃ��[���b�p�ō��]�����Ă���A���[�u�����p�قœW�����ꂽ���Ƃ�����B�`�������\���́A�O�Ɣ�ׂ�Ɛl���\���Ȃǂ̖ʂŖ��Ăȍ��ق����� | �_�쎛 | 20171107 ����W�V |

| �_�쎛 | �`�������\���i�_�쎛�O���j �i�_�쎛 ���{���F 3���j |  |

��҂͓������M�Ɠ`�����Ă���B�ꌩ���ċ��ʐ��̍����������A�����̐i�W�ɂ��O���ɂ͕`�@�◠�ʐF�ȂǂɈႢ������B�敗�͑�a�G�ɑv��̎�@�������������̂ƕ]����A�Ђ��A���A�ʖсA���̐����ۂȂǂׂ͍��������d�˂钚�J�Ȗn�`���ŕ\������A�`�������̖ʕ��ɂ͂����W����F�̌G�����قǂ����ė��̊���\�o���Ă���B�`�d�����͖ʕ��Ȃǂ̉�ʂɑ����������A���̑O���̂ւ�̕��l�͂قƂ�Ǐ������Ă���B�`���\���͑���2����菭���x�ꂽ�����ɍ���A���앗�����ƕ]����Ă��� | �_�쎛 | 20171107 ����W�V |

| �_�쎛 | �R������ �i�_�쎛 ���{���F 6��1�ǁj |  |

�^�������̎��@�ɂ����ğ̋V���̂Ƃ��ɗp�����雠���ŁA���Ƃ��Ƃ͋M���̓@��̒��x�i�ł������B���ꂪ�A�M���̉����F�����s����悤�ɂȂ��āA���@�p�Ƃ��Đ��삳���悤�ɂȂ����B���������̎R����������a�G�̒��ɓ����̐l����`���̂ɑ��āA�_�쎛�{�ł͕��i���������l������a�G�ɂȂ肫���Ă��� | �_�쎛 | |

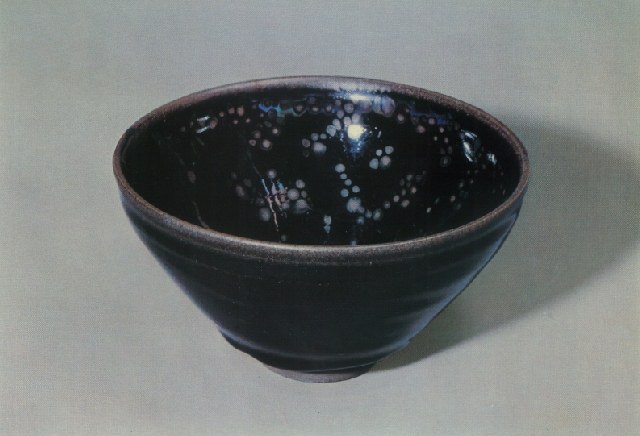

| �_�쎛 | �߉ޔ@���� �i�_�쎛 ���{���F 1���j |  |

�_�쎛�ł́A���Y�R�����ォ��@�؉���J���Ă���A���Y�̖@�؉�͂̂��̂��܂Ő_�쎛�̖������s���ł������B���̎߉ޔ@�������A�����炭�@�؉�ɗp���邽�߂ɐ��삳�ꂽ�̂ł��낤�B���g�͋��F�Ƃ��A��߂ɂ͎���Ȃ��̝B�����l�ɍʐF�̉~�ԕ����U�炵�Ă���B��߂̎��ӂ́A����܂��͏Ɲ�Ƃ����āA�����ڂ�����Ă���B����̍Ő����ł���@������̎���f�����D�U�ȍ�i | �_�쎛 | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �_�쎛 | �𖼁i�O�@��t �M�j�i�_�쎛�j |  |

��C�������̓���V���ł��錋�����s������T���ŁA�O�m�O�N�i�W�P�Q�j�\�ꌎ�A�\�A���N�O���̎O�̋L�^�B�����҂̕M���ɍŐ��̖����L����Ă���̂���ۓI�ł��� | �_�쎛 | |

| �_�쎛 | ���o�l�\�܉ӏ��N�����i�������e�M�j�i�_�쎛�j |  |

�_�쎛�𒆋��������o��l���A�����N�i�P�P�W�T�j�����\����ɒ�߂��l�\�܉Ӟ��ɂ킽��N�����ł���B�͂��ߌ㔒�͖@�c�⌹�����̏����ɂ���Đ_�쎛�����������o�܂��q�ׁA�u���m�͈ꖡ���S�̎��v���͂��߂āA��w�C�ƁE�����̏l���E���̂̈ێ��o�c�Ȃǎ����̎҂����炷�ׂ��K�����A���ɓ���ׂ������L���Ă��� | �_�쎛 | |

| �_�쎛 | �ؑ���t�@�������i�������u�j�i�_�쎛�j |  |

��������悤�ȉs���܂Ȃ����A�����@�Ɠ��t���悢���@�A�v�����ē˂��o���ւ̎��Ɉ������߂��O�B�q������̂Ɉؕ|�̔O���N�������邱�̂悤�Ȉّ��͋֗~�I�ȎR�x�C�s�҂̑��݂����ݏo�������̂�������Ȃ��B���Y�R�_�쎛�����t�@������ �@������t�@�����Ƃ���ׂċ��ƕ����������A���ȉ�����������Ĉ��|�I�ȏd�ʊ�����ەt���� | �_�쎛 | 20140102 �_�쎛 |

| �_�쎛 | �ؑ��ܑ動��F�����i�����u�j�i�_�쎛�j |  |

�{���ܑ͌̂Ƃ�����90�Z���`���[�g�����܂�B�قړ��`�̍����Ŏ�̌`�⎝���������قȂ�B �@���g�̐F�͒����̖@�E�������F�A�������������͉��F�A�����������͗ΐF�A�������@�؋��͐ԐF�A�k�����Ɨp���͍��F�ɓh�蕪�����Ă��� |

�_�쎛 | |

| �_�쎛 | ���� ��Ϗ\���N������\�O����H�u�ꕔ�C�p�ݖ��i�_�쎛�j |  |

�{���́A�u�O��̏��v�Ə̂��Ė��������̂ł���B�O��Ƃ́A�������������k�L���A�������P�̑I�A�����q�s�̏��Ƃ����A����ꗬ�̖��Ƃ̎�ɂȂ邱�Ƃɂ�� | - | 20140102 �_�쎛 |

| �^��� | �哕���t�n�ցi�œǐ^�F�ԁj�i�^����j | No Images | �œǐ^�F�Ԥ���ɊŌo�ԂƂ��ĂԁB���e�́A7����᱗��~�����̏C���G�Ȃǂ̍ۂɤ�o���̖�����ēǂݏグ�邱�Ƃ��O�m�Ɏw������ʒm | �| | |

| �^�@��J�h | ���s�M�i�e�a�M�j�i�Ⓦ�{�j�i�^�@��J�h�j |  |

�������̂́w����y�^�����s�ؕ��ށx�Ƃ����B��y�^�@�̋��`�̍j�i�ƔO�������̐^�`�𖾂��������{���T�ł���B�������{�̂����B��̐e�a�^�M�{�ŁA�S�тɎc���ꂽ�L�����M�A�Z���E���Ȃ̕M����́A�e�a�̎v���̐Ղ������������Ƃ��ł���B�Ⓦ���i�� �����s�䓌��j�ɓ`���������߁u�Ⓦ�{�v�Ƃ��̂���� | �����V�� | |

| �^���Ɋy�� | �@�،o ��������掵�i���i��N�^�c��o�j�i�^���Ɋy���j |  |

���t�Ƃ��Ė������^�c[�H�`1223]�����i2�N[1183]�ɔ��肵���ʂ����߂��w�@�،o�x�B���̊��攪�̉�������A���̖@���ɑ����Ďʌo���s��ꂽ�l�q���ڍׂɒm����B�܂����ɂ́A����4�N[1180]���d�Ղɂ���ďĂ��ꂽ���厛�̒��̎c���g���Ă���A���t�^�c�̎��т�m���ł��d�v�Ȍo���ƂȂ��Ă��� | - | |

|

�����_�� |

��������ѐl�掏 �i�����_�� �ޗǎ���j |  |

�c��18�N�i1613�j�ɍ��̋��s�s������㍂��ŌÂ��悪�@���A�Ύ��̒�����1���́u�ʔv�v��������ꂽ�B���ꂪ����ѐl�̕掏�ł����� | ���s���������� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ���y�� | �\�Z������ �i���y�� ���{���F 16���j |  |

�u�����v�Ƃ́u�������v�̗��̂ŁA�Ñ�C���h�Łu���h�ɒl����l�v���Ӗ�����T���X�N���b�g������ʂ������Ƃł��B�����ł́A�C�s���I���Č����J�����ɂ�������炸�A�����̐l�тƂɊ��Y���čK���������炷���l�Ƃ���A�Ƃ��ɒ����Ō����M���W�߂܂��� | ���s���������� | 20171115 ����W�W |

| ���y�� | �ؑ��߉ޔ@�������i������P�� ���R���� �{�����u�j�i���y���j |  |

���y���i����߉ޓ��j�ɂ���k�v��̍����B�{�����Ɉ��u����鑜�����P�U�Qcm�̖{���ŁA�u����̎߉ށv�ƌĂ��B���R��l�����a���N�i�X�W�T�j�A�v�Ŗ͍��������{�Ɏ����A�������̂ŁA�ٓ��ɂ͖͍����ꂽ���ɔ[������Ă������ܑ̌��Z�D�������Ă����B�ٍ��I�Ȏp�������I�ł��� | - | 20121014 ���y�� |

| ���y�� | �����[���i��i���y���j |  |

�������̎߉ޔ@�����́A��������������߉ޔ@�����B���ɂ��A�ٓ�����A�����ɂ܂�镶���A���R�̈�i�A�����ʼn�c�ȂǂȂ� �g�����Ȑ��q�@�h �Ƃ��Ă�Ă��� | - | 20121014 ���y�� |

| ���y�� | �ؑ�����ɔ@���y���e�������i���������{���j�i���y���j |  |

���������̍���i����3�N6��21���j�����B������������ɓ��̖{���Ō��݂́A���قɎ�������Ă���B�O���̒����̈���ɔ@�������́A���Z�����O�ɑ������肵�����̂ŁA�e���̊ω��E��������F���͒X�i�������j�Ə��̈�q���S���̈�u�����Ŋ����������́B���Â���A�ؑ��A�����A�d�����ɕx���ŁA�������㏉���̗l��������킵�Ă��� | - | 20121014 ���y�� |

| �@�@ | �s�������q�� �i�@�@ ���{���F 1���j |  |

�������R�����鉋��w�ɂ����s���������A�Z�����F�̉挦�ɕ`���ꂽ�u���{���F �s�������q���v�B�s�������̐��i�ɂӂ��킵���Ќ��Ƒ����������A��ϔ��͂̂��邱�̉摜�́A���{�O�s����̈�Ƃ��ĕ������ォ�炽���ւ�Ă��M����Ă��Ă��܂��B | �@�@ | 20091220 �@�@�s�� |

| ��O�� | ��O�������`�i�r?�M�A���v���N�i1219�N�j�\�����j�i��O���j |  |

���v���N�i�����j�\���A���@�ċ��̑��c��p�Ƃ��Đl�X�̊�̂��邽�߂̎�ӏ��Ƃ��āA���|�������̂ł���B���┖�g�Ȃǂ̐F�ς��̎��ɁA�����P���ɂ̂�V���Ȃǂ̕��l�𐠂�o�������������ڂ�蠟Ⳍ����p����������p���� | - | |

| ��O�� | ���@��i�r?�M�A�Ø\�O�N�i1227�N�j3��22���j�i��O���j | No Images | ���@��Ƃ́A���@�̓`�����t�������q�Ɏ����āA�㐢�ɓ`�������鏑�� | �| | |

| �T�ю� | �R�z����ɐ} �i�T�ю� ���{���F 1���j |  |

�Ȃ��炩�ȗŐ��̂Â��R�X�̌���������A�]�@�ֈ��������ɔ@�����A���ʂ������ď㔼�g������킵�Ă���B����ɔ@���̔w��ɂ́A���₩�ȊC���ʂĂ��Ȃ��L����B�ω���F�Ɛ�����F�͓��݂��@�ɗ����A�����_�ɏ���ĎR���z���A�����l�Ɍ������č��܂��ɗ��}����Ƃ���l�q���`����Ă��� | �T�ю� | |

| �T�ю� | �����@�ԕ����i���s�E�T�ю��j | �����B�ᕽ�����̌`�ŁA�ʂ̋Ȑ��͂����قȌ`�������Ă���B���̂Ɍ���Ȃ���ŁA�S�ʂɓ��掩�݂ɘ@�������𒒏o���ĊԂɋ��q���܂��A�\�������Ƃ��ēt�����Ă���B�ӏ��A�`�p�Ƃ��D��Ă���A���Z�d�グ���������B��������̉ؗ�Ȏ���⊶�Ȃ��������Ă��� | �������������� | 20171004 ���s���������فu����W�v | |

| ������ | ���ޓV�ڒ��q�i�������j |  |

���ޓV�ڂ͒����o�y�̂��̂����邪�A�Â�����`���������̂͂قƂ�ǂȂ��A���ɖ{���q�̂悤�ɕ��l�������A�֖��������͔̂��ɒ��������߁A�×���薼�q�Ƃ��Ē����ł���B�]�ˎ��㒆�����ɂ́A���̏�c�O�Y�E�q�傪�������Ă������̂������s���������肵�A�喼���Ƃ��Ĉ��߂����ƌ����� | - | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ������ | ���w�c���n�ցi�^���y���ꉥ��� �O����N�\�ꌎ����j4���i�������j |  |

�u�n�ցv�Ƃ́A�{���A���ցE�M�ւȂǂƓ��`��ŁA���⌦�Ȃǂɖn�M�ŏ����ꂽ���̂̂��Ƃł����A���{�ɂ����Ă͓��ɑT�@�̍��m�̏����Ӗ����܂��B ���q����ɒ����̑T�@�Љ�Ƃ̌𗬂�����ɂȂ�ƁA�����E���{�����̍��m�������₵�����͎t�����q�ւƕ��̋�����`����Ƃ��đ��d����A�u�n�ցv�ƌĂ�œ`�������悤�ɂȂ�܂��� | ���s�����p�� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ��o�� | ��F���V�c���ˌ���⍐�i��o���j |  |

��F���V�c���������N�i1321�N�j�ɑ�o�����ċ����ꂽ�o�܁A��o���Ɛ^���������i�����������邱�Ƃ�����Ē�߂����r21�ӏ����L������ | ������ި� | 20171017 ����W�U |

| ��o�� | ��F���V�c���ˍO�@��t�`�i���{�j�i��o���j | No Images | �B��̐^�Ղł���A�����l�N�i�P�Q�S�U�j�ɏ����ꂽ���� | �| | |

| ��펛 | ��펛����{�q�a |  |

�i��6�N�i1434�N�j�ɍČ��A����{�͍O�@��t�i��C�j�����E�����̐������犩�����������̎��_���J������펛�̒���� | ������ި� | 20070503 ���� |

| ��펛 | ��펛���� |  |

���ꉮ���{�������B����7�ԁA����5�ԁB���������������B�L�b�G�g�̔���ɂ��I�B����ڒz�������̂ŁA�c��3�N�i1598�N�j����ڒz���J�n���A�G�g�v��̌c��5�N�i1600�N�j�ɗ��c | ������ި� | 20170519 ����11�� ��펛 |

| ��펛 | ��펛�d�� |  |

�V��5�N�i951�N�j�����B�������N�i931�N�j�A���̑O�N�ɖS���Ȃ������V�c�̖������F�邽�߂ɑ�O�c�q�̑㖾�e�������肵�A���q�c���@�̗ߎ|�Ō������v�悳�ꂽ�B�������A�㖾�e���̎����i937�N�j�Ȃǂ̉e���ōH���͒���A�����20�N��Ɋ��������B����38���[�g���B�������֕���12.8���[�g���ŁA�S�̂�3���ȏ���߂�B�����̒��������傫��[1]�A���g�̗������Ⴂ���߁A�㐢�̓��̂悤�ȍג����v���|�[�V�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�n���ȗ��C�����d�˂����A���ɓV��13�N�i1585�N�j�̒n�k�ł͈ꕔ�̌������ꉺ����Ȃǂ̐r��Ȕ�Q�������߁A�L�b�G�g�̉����Ōc��3�N�i1597�N�j�ɏC�����������Ă��� | ������ި� | 20170519 ����11�� ��펛 |

| ��펛 | ��펛��t�� |  |

��t���͑�펛�R�㉾���̎�v���F�ŁA�ۈ���N�i1121�j�ɍČ����ꂽ�̂����݂̓��ł���B�@�ȑf�Ȉӏ��ł��邪�A富҂�g���ȂǕ�������̓��F������킷�B�@���̎���̐����Ȃ���\�̈�Ƃ��ċM�d�Ȃ��̂ł��� | ������ި� | 20070503 ���� |

| ��펛 | �d�����d�lj�i��펛 �G���F 18�ʁj |  |

��펛�d���lj�́A�V��ܔN�i��܈�j�\�����̏v�H�Ƌ��ɐ��������̂ŁA��������ɂ�����lj�Ƃ��ĕ����@�P�����̂���ɕ��эł��d�v�Ȉ��ɂ�������B�lj�͓����d�����̐S�����A�l�V���A�A�q���y�э��H�ڔɗ��E��䶗��̏����Ɛ^�����c�i�P���������j������߂Č��ʓI�A���̓I�ɔz�u���A�G�̕`�ʂ͕����O���ȍ~�̖����G��̓`���ɂ˂����Ȃ�����D���������炩�ȓ����V�l�����̉���M�킹�A�V�����l���̌�������\���I�̊��Ƃ��Ă��̉��l�͐r������ | ��펛 | |

| ��펛 | ����n�C�} �i��펛 ���{���F 1���j |  |

���q����̍�i�B���q�ɏ�镶���F���ő����_�ɏ���C����n��i��`�� | ��펛 | |

| ��펛 | �ܑ呸�� �i��펛 ���{���F 5���j |  |

���q����̍�i�B�ܑ喾���́A�����ɂ�����M�Ώۂł���A�������L�̑��i�ł��閾���̂����A���S�I������S��5���̖�����g�ݍ��킹�����́B�{���͕ʌ̑��i�Ƃ��ċN�����������������A���S�ƂȂ�s�����������ɂ��Ĕz�u���ꂽ���̂ł��� | ��펛 | |

| ��펛 | 腖��V�� �i��펛 ���{���F 1���j |  |

���q����̍�i�B�����V�i����܂Ă�j�܂���腖��V�E腖��V�́A�C���h�_�b�̃��[�}�iYama�j�������Ɏ�������A�V���ƂȂ������́B�|�{�̌`����腖��剤���A���q����ȍ~�ɒ����E�}���Ƃ��ɐ��������ꂽ�̂ɔ�ׁA�^���@�n�̙�䶗��̉����V�́A�C���h���̕��𒅂��p�i�������F�`�j�ŁA���a�ȕ\������Ă���ꍇ������[ | ��펛 | |

| ��펛 | �d����ꑜ �i��펛 ���{���F 1���j |  |

���q����̍�i�B���s��펛�O��@�ɏ�������Ă��鍑�{���F �d����ꑜ�́A�V���̎p��������e�ł����d����ꂪ ��l�̎q�ǂ��Ƌ��ɕ`����A��q�̈���L���ɕ\�� ����镧��ł���B�d�����Ƃ́A�K���_�[�����N���Ƃ��A���Y�E�L���� �_�n�[���e�B�[�̂��Ƃł���B���{�ɂ͋㐢�I�ɓ����� �����炳��A�d�����A�S�q��_�ȂǂƌĂ�A���Y�̐_�A��@�P�_�Ƃ��ĐM���ꂽ | ��펛 | |

| ��펛 | �K�ѕM�\�i�`�O�@��t �M�j�i��펛�j |  |

�O�@��t�E��C���A �����ŕM�̐��@���K������ɂ���đ������K�т̕M�l�ǂ�����V�c�Ɍ��サ�����̏��t�ŁA ��C�̐^�M�Ƃ���Ă��܂��B ����ɂ��A �^�� �i�����j �p�E�s���p�E�����p�E�ʏ� �i�ʌo�j �p�̎l�{�̕M�����サ�����Ƃ��킩��܂� | ��펛 | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| ��펛 | �G���ʌo �i��펛 ���{���F 1���j |  |

�G���ʌo�͕��`�o�T�̑�\�I�Ȃ��̂�1�ł���w�ߋ����݈��ʌo�x�̎ʖ{�̈��ŁA���q�{�̉��i�Ɍo�������ʂ��A��i�Ɍo���̓��e����������G���`�������̂ŁA���{�ɂ����ĕ�������ȍ~���s����G�����̌����I�`�ԂƂ݂Ȃ���Ă��� | ��펛 | |

| ��펛 | �ؑ���t�@���y���e�����i��펛�j |  |

�����t���̖{���B����Z�̑傫���̖�t�@�������ɁA���g���ЂƂ܂�菬�Ԃ�̓����E������F��������������B��t���͑��V�c�̒���ɂ���ĉ���7�N�i907�j�ɊJ�R�����������Ɠ`����B���݂̖�t���͕ۈ�2�N�i1121�j�̍Č������A�O�����͑n�������̂��̂��`������ƍl������ | ��펛 | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| ��펛 | �ؑ�����F�����i���s�E��펛�j |  |

2015�N�i����27�N�j����w��

��펛�R���̎q�@�E��ɋ���F�Ƃ��ē`����ꂽ���ŁA����@���y�ѓV�ߐ��������܂ݞЂ̈�ނ�蒤�o����B�앗���㐢�I�O���̐���Ƃ݂���B���G�Ɍ�������ߕ���[�������ɍ��ݏo�����Z�͌����ŁA�����O���h���̑�\��̈�ł���B |

��펛 | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ��펛 | ����o�J��i�O�@��t�M�j�i��펛�j |  |

�^�����c�̈�l�ł����s���������u����o�`�i�����ɂ����傤����j�v�i����o�̋�����v�����́j���A��C�����g�̕��̂��߂ɔ��������������M�̏��^ | ��펛 | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| ��펛 | ����V�c���˓V����M�i��펛�j |  |

���̏����������̂͌����c�����䂷��킸��2�J���O�ł���Ƃ������A���h�����C�̏��ł���u�V����M�v�����ʂ������̏��́A��C�ւ̐[���Ǖ������������ | ��펛 | |

| ��펛 | ������t�M������i���쎵�N�i907�N�j6��2���j�i��펛�j |  |

��펛�͗�����t���J��Ƃ��đn���B�w������t�M������x�͗�����t���M�̏� | ��펛 | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| ��펛 | ��F���V�c���˓����З����r�i3�ʁj�i��펛�j |  |

��F����c�͏o�Ƃ��ʂ����Ė@�c�ƂȂ�܂����B�����ē����O�N�i1307�j�ȍ~�O�x�ɂ킽��A��펛�m�ł��錛�~����O��@���̔�@���������]���鏑����o���Ă��܂��B���ꂪ����u��F���@�c���M�����З����r�v�i��펛�����j�Ƃ���A��F���@�c�����~�Ɉ��Ă��O�ʂ̏���̑��̂ŁA���݂͂���炪���q���ꊪ�ɑ�������Ă��܂��B | ��펛 | |

| ��펛 | ��펛�������� 69,378�_�i���s�E��펛�j |  |

��펛�ɂ܂Ƃ܂��ē`�����鐹���ނƕ����̓��e�́A��펛�̗��j�f���đ���ɂ킽���Ă���B���ʂƂ��ɁA�䂪���̎��@�ɓ`�����鐹���ށA���������w�̂��̂ł���A�@���j��݂̂Ȃ炸�A�����w�A���j�w��ɂ��w�p�I���l�̍������̂ł��� | ��펛 | 20160505 �ޗǍ��������� �u�M�M�R���N�G���W�v |

| ��펛 | �v�ň�،o �Z��S�� |  |

�{��،o�́C��v�����Ɉ�����s�� �ꂽ���̂ŁC�����̎p�𗯂߂�ƂƂ� �ɂقڊ��������،o�̑�\�I�Ȉ�i �Ƃ��ċM�d�ł���B���ɂ͖k�v�̔\�� �Ƃł���h�g�i�P�O�R�U�`�P�P�O�P�j�����ʂ����o�T�����̂܂܂Ɉ��� ���̂��܂܂�Ă���B �o���ɂ͌c���l�N�i�P�P�X�W�j�����m�F����C�o���E�o���Ƃ��ɓ�v����̐���ɂȂ邱�Ƃ����������B �i��v����j | H29���������\ | |

| ���@ | ���@�{�� | ���@�͑������̈꓃���ŁA�{���͉i���\�N�Ɍ������ꂽ����ł���B�w�ʈꕔ�ɉ��ς̂��Ƃ����邪�A����������A�e���̖؊��ו��̎�@�ȂǂɎ�������̓������悭�݂��A�ӏ����R�Ƃ��ĕ��i�����������̕��䌚�z�Ō���������̂����������M�d�Ȉ�\�Ƃ������Ƃ��o�҂� | ���@ | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� | |

| ���@ | �哕���t�n�ցi������N�܌��\�O�� �^�@���o�@��j�i���@�j | No Images | �R���̗������Ȃ��ł���A��s10���~�Q�U�s�Ɋp�������������J�ɕ���ł���B�`���Ɂu�v�z�o�����E�E�E�v�Ƃ���A���̓������������̂̂悤�B�����ɂ́A�u�V����N�܌��\�O���@��ʏ��v�Ƃ���A�P�R�R�O�N�A���q����̂��̂��Ƃ킩��B | �| | |

|

�哿�� |

�哿������y�ь��� |  |

��������i�\�O�N�Č��������̂ŁA��������Ȃ����ȋK�͂������A����ɉ_������������Ă���B�@�e���̈ӏ���@�͊ȑf�����ŁA�悭�܂Ƃ܂��Ă���ߐ������ɂ�����T�@����̈��Ƃ������Ƃ��o�҂� | ������ި� | |

| �哿�� | �哿������ |  |

�ߐ������̎l�r��B�؍ȑ��A�w�畘�B�O�㌬���j���t�̂����������B�{�莛�ƖL���_�Ђ̓���ƂƂ��Ɂu���R�̎O����v�ƌĂ��B���a��@���Ȃǂ̒��S�����̖k�Ɉʒu���A�����̓y���ɐڑ����� | ������ި� | |

| �哿�� | �哕���t�� �i�哿�� ���{���F 1���j |  |

�哕���t�A���s�̑哿���̊J�R�B�@��k������̍�i | ������ި� | |

| �哿�� | ����V�c���ˌ�u���i���O�O�N�i1333�N�j8��24���j�i�哿���j | No Images | ����V�c�i1283-1339�j���O�̕ςʼnB�ɗ��߂ƂȂ邪�A���a�ꑰ�̓����ʼnB����E�o���Ăы�������B�����������V�c���ɖ�������Ȃǂ��Ėk������ŖS������B�����̐V�����J�n���邪�A���Ƃ�r���������ƒ��S�̐����^�c���e���ʁA���ɕ��m���͂̕s�����Ăї������������R�ɔs�k���g��ɂē쒩���J�� | �| | |

| �哿�� | �ω����ߐ} �q殕M �i�哿�� ���{�n�� 3���j | �ω����ߐ}�i�哿�����j �O���� ���{�n��W�� | ������ި� | 20171107 ����W�V | |

| �哿�� | �����q��n�ցi�B�����_����j�i�哿���j | No Images | ���� �q���i���ǂ� �����A1185�N - 1269�N�j�́A�����E��v����̑T�m�B���͒q���A���k�i���������j�E���k�Ղƍ����A�����͒B�ێR�̐l�B�^�����ނ̖@�k�A�剺�ɗ�Δ@�ŁA���{�m�ł͓�Y�Ж��炪����B��Y�Ж��̒�q���哿���̊J�R�E�@�������ł��邪�A�哿���͒����Ɖ����[���A�����ɂ����ď@��̎t�Ƃ��Ă̋����̖n�Ղ͊��q���ォ����ɏd��ꂽ | �| | |

| �ޑ��@ | �Z���} �@�ٕM �i�ޑ��@ ���{�n�� 1���j |  |

��Ȑ}���Ƃ����A�����������̑����Ƃ����A���̍�i�����Ȃ����Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͗e�Ղɑz���ł��邱�Ƃł��傤 | ���s���������� | 20171107 ����W�V |

| ��� | ����{���i��{�߉ޓ��j |  |

��{�߉ޓ�����͍������800�N�O�A���q�������匳�N�i1227�j�`���l�ɂ���ĊJ�n���ꂽ���ł��B�{���͑n�������̂܂܂̂��̂ł���A���m�E�����̗��ɂ����w�c���������ی���A��ՓI�ɂ��Љ��܂ʂ��ꂽ�����ŌÂ̌������Ƃ��č���Ɏw�肳��Ă��܂� | ��� | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� |

| �m���@ | �m���@�O�� | �O��́C����G�������a�T�N(1619)�Ɍ����ӂ��C���a�V�N(1621)�Ɋ������C���c�ɒ���Ǝx�z�̓����������������Ƃ��m����B�`���͌܊ԎO�˓�K��d��ŁC���E�ɎR�L���t���B�\���ו��͑T�@�l����Ƃ��C��K�����͋ɍʐF���{�� | �m���@ | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� | |

| �m���@ | �m���@�{���i��e���j |  |

�{���i��e���j�́C���i10�N(1633)�Ď���C����ƌ��ɂ���Ċ��i16�N(1639)�Ɍ������ꂽ�B���s11�ԁC���ԂX�ԁC���ꉮ���C�{�����̌����ł���B�S�̂Ƃ��ĊO�ς͘a�l�ł܂Ƃ߁C�����͑T�@�l�̍I�݂ȋZ�@����g���Ē����ї�������Ԃ�����C��y�@�{���̌��z�I�������ő���ɂ���킵�Ă��� | �m���@ | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� |

| �m���@ | ����ɓ�\�ܕ�F���}�} �i�m���@ ���{���F 1���j |  |

�������т����R�x���z���A�ω���F�E������F��擪�Ɉ���ɔ@���Ə������O���s�҂̂���قɗ��}����l���`����Ă��܂� | �m���@ | |

| �m���@ | �@�R��l�G�` �i�m���@ ���{���F 48���j |  |

���c�@�R��l�̐��U��`�����G�`�ł����A���̒a���������Ɏ���s��̂ق��A�@��A�����A���q�Ȃǂ̎v�z������킵�A����ɂ͖��̗�`�A�A�ˎҁi�V�c�A���ƁA���Ɓj�̎��ւ܂ł����܂�Ŏl�\�����ɍ\������Ă��܂� | �m���@ | 20170728 ���M�W |

| �m���@ | ��F���ٌo 5���i�m���@�j |  |

���ɂ̓����ς̑O����ނƂ��A��ٓ��ɉ�����10�����Ԑ��@������Ƃ����o�T�ł� | �m���@ | |

| �m���@ | ��O�Y�o ����O�i�m���@�j |  |

��O�Y�o�ɂ͓V��n��̑S���E�̐��N���L�����o�T�B���̑�O�Y�o��������Ɏʌo���ꂽ���� | ������ި� | |

| �m���@ | ��{�����@������i�m���@�j |  |

�������q�̓`�L�ŁA5�̕�������\������A���̍ł��Â������́A���E�c�_�i701-707�j�ȑO�ɂ܂ł����̂ڂ�Ƃ����Ă��܂��B���q�`�Ƃ��Ă͍ŌÂ̂��� | �m���@ | |

| �q�ω@ |

�q�ω@��lj� ���J�쓙���E���J��v���M �i�q�ω@ ���{���n���F 25�� ���R����j |

�������ӂ�Ɏg������࣍��ȐF�ʂ�w�i�ɁA�͋������̑��`���A�����ĊG�̋��グ���@��p���A���̉Ԃт�̈ꖇ�ꖇ���_�ɕ\�����Ă��܂��B�܂��ɉԂт�̒�����A���J�쓙���̎q�E�v���̎Ⴓ�����M����O�ɔ����Ă��邩�̂悤�ł��B�v������\�܍̎��̍�Ƃ����Ă��܂��B�������A�c�O�Ȃ��Ƃɋv���͂��̗��N�S���Ȃ�܂��� | 20111008 �q�ω@ | ||

| �q�ω@ |

�q�ω@��lj� ���J�쓙���E���J��v���M �i�q�ω@ ���{���n���F 25�� ���R����j |

���} |

�u���}�v�̊����̗��N�ɖS���Ȃ������q�v���̓ˑR�̎���߂��݁A�n��ӗ~�����������܂������A���q�̕��܂Ő��i���悤�Ǝ������ە����A���}��`���グ���Ƃ����܂��B���}�Ɠ��l�ȍ����ŕ��̌Ö��}���������ɍL���A���̉��ɂ͗l�X�ȑ��Ԃ��݂��Ƃɔz����Ă��܂��B ���q�̎��Ƃ����ߒɂȎv�������z�����͋����ƁA�����������H�̉낪�������铙���\�܍̎��̍�i�ł� |

20111008 �q�ω@ | |

| �q�ω@ |

�q�ω@��lj� ���J�쓙���E���J��v���M �i�q�ω@ ���{���n���F 25�� ���R����j |

No Images |

�q�ω@�̕ق́A���̋��ɏ�lj悪����Ɏw�肳�ꂽ���Ƃ��đ���ꂽ���̂ŁA����u��lj�̂��߂̕فv | 20111008 �q�ω@ | |

| �q�ω@ |

�q�ω@��lj� ���J�쓙���E���J��v���M �i�q�ω@ ���{���n���F 25�� ���R����j |

No Images | �q�ω@�Ɏc����Ă��钷�J����̋��ɏ�lj�́A�w���}�x�w���}�x�̂ق��A�w���ɏH���}�x�w���ɉ�冈��i�Ƃ�날�����j�}�x�i�����������j�A�����āw���ɔ~�}�x�w�ᏼ�}�x�w���ɗ����}�x�Ȃǂ�����܂� | 20111008 �q�ω@ | |

| �q�ω@ | ���ɑ��Ԑ} ���J�쓙���M �i�q�ω@ ���{���n���F ��ț������ ���R����j |  |

���R����̍ō�����Ƃ����邱���̏�lj�B���͒q�ω@�̑O�g�A�ˉ_�������Ă�ꂽ�ہA���̏d�t����i��K���āj�̖{����q�a�Ȃǂ̓��������邽�߂ɕ`���ꂽ���̂ł� | 20111008 �q�ω@ | |

| �q�ω@ | ���ɑ��Ԑ} ���J�쓙���M �i�q�ω@ ���{���n���F ��ț������ ���R�����j |  |

���ݒq�ω@�Ɏc����Ă���ˉ_������̈�\�́A�发�@�́u���x�D�݂̒�v�̈ꕔ�ƁA���̏�lj�݂̂������ŁA���̓_�ł��ȑ��݂��Ƃ�����ł��傤 | 20111008 �q�ω@ | |

| �q�ω@ | �����o�i�����V�M�j�i�q�ω@�j |  |

��v����̏��ƁE�����V�̕M�B�T�ɑ��w���[���A �����V�̏����͑T�m�̊Ԃŗ��s���A���{�ɂ͓��v�̑T�m��ɂ���đ�������`������B�Ƃ��ɑ垲�ӂƂ��Ē��ڂ��ꂽ�Ƃ����� | - | 20171017 ����W�U |

| ������ | �ԉ��V�c�� ���M�M �i������ ���{�n�� 1���j |  |

���c���N�i1308�N�j11���A��o�����̌���V�c�̕���ɔ���12�ő��ʁB�݈ʂ̑O���͕��̕�����c���A�㔼�͌Z�̌㕚����c���@����~�����B����2�N�i1318�N�j2���A��o�����̑����e���i����V�c�j�ɏ��� | ������ި� | |

| ������ | �×ѐ��Ζn�ցi���ѓ��� �ג�l�N�O���]���j�i���s�E�������j |  |

�w���ѓ����x�i����� �ǂ������j�́A�ג�4�N�i1327�N�j3���A�×т����ѓ�ᧂɏ����^�����u���сv�̓����B���̂��ƂɎ��������̘��� | ������ި� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ������ | �������O�� |  |

���i32�N�i1425�N�j�ɑ����`�����Č����A��������T���̎O��Ƃ��Ă͓��{�ŌÂ̂��� | ������ި� | |

| ������ | �T�@�z����v���i�������j |  |

�������J�R�~���������ɏ��V�������Ă�ɍۂ��āA�t�ɓ����v�̍��m�����t�͂��a�R���瑗�����T�@�̊z���A�v���ł���B�̂��A�~�����������Ɉڂ��ē����ɓ`�������B�\�㕝�̂����z���A�v���ܕ��͖����t�͂̕M�A�z���\�͑v��̖��M�����V�z�̕M�ɂȂ�A��v�T�т̑厚�n�ւ̑�\�Ƃ��āA�܂��T�@���@�̊z���A�v���̂܂Ƃ܂�����i�Ƃ��ē��ɋM�d�ł��� | ������ި� | |

| ������ | �����t�͖n�ցi�~����� ���эΏ\���j�i���{�j�i�������j |  |

�u�n�ցv�͑T�@���m�̕M�Ղ��w���p��B������~�����C�s�̏��Ƃ��Ďt����^����ꂽ���̂ł���B��v����1237�N�̕M | ������ި� | |

| ������ | �v�ő����䗗 103���i�������j |  |

�w�����䗗�x�́A�����v�㏉���ɐ��������ޏ��̈�ł���B�������ɕҎ[���ꂽ�w�����L�L�x�A�w���{���T�x�A�w�����p�x�ƍ��킹�Ďl�发�Ə̂���� | ������ި� | |

| ������ | �v���{�`�^�Z�� 12���i�������j |  |

�`�^�Z���͌���̋`�^�ɂ���ĕҎ[���ꂽ�����ޏ��B �ޏ��Ƃ́A�����̏�������ގ��̎������W�߂ĕ��ނ��A�܂Ƃ߂��S�Ȏ��T�`���̏����̂��� | �����w���������� | |

| ������ | �����t�͑� �i������ ���{���F 1���j |  |

�����t�́i�Ԃ����j�͊J�R�~���̎t�ɂ�����v�̍��m�B�T�@�ł́A��q�Ɏt���̏ё����^���邱�Ƃ́A�C�s�������������Ƃ̈�ł���A���̏ё�����~�����t����^����ꂽ���̂ł���B��ꤓ�N�̎��^������A��v����1238�N�̍� | ������ި� | 20171115 ����W�W |

| �L���_�� | �L���_���� |  |

�L���_�Ђɂ��铍�R���㌚�z�̍������B�{�a���ʂɌ��l�r����B��T�����n�@����ڒz���ꂽ�B������̈�\�Ɠ`�����A���Ԃ���Ȃǂɍ��ȑ������{����Ă��� | ���s�ό�Navi | |

| ��T�� | ��T������ |  |

��T���̕���͑����Ƃ��̔w��ɐڑ����������䂩��Ȃ��Ă��܂��B�����͓��w�A�䒋�̊ԁA��̊ԁA�l���̊ԁA�߂̊ԁA���̊ԁA���̊ԁA�Z��A�����̊ԁA�L����萬����ꉮ���A杮(������)���ł��B�܂�������͌Ղ̊ԁA�O��(���A�Z��A��\��)�L�����Ȃ�A�w�ʐ؍ȑ��A�O�ʑ����ɐڑ��A杮���ƂȂ��Ă���A���a28�N����Ɏw�肳��܂��� | ��T�� | |

| ��T�� | �T�R�V�c���ˑT�ю���N�蕶�āi�i�m���N�i1299�N�j3��5���j�i��T���j | �u��T���J�n�ɂ�����A�T�R�@�c����^�M�ŏ����c���ꂽ�N�蕶 | ��T�� | ||

|

����� |

������̊ی�a�i�����y�юԊ�j���s�{�i���L��:���s�s�j |  |

�]�ˎ���̕��ƕ����@����̑�\�I�Ȃ��̂ŁC�Ԋ�i����܂悹�j�ɑ����ĉ���(�Ƃ����ނ炢)�C����(��������)�C��L��(�����Ђ��)�C�h�S�̊�(���Ă̂�)�C�����@(���낵�傢��)�C�����@(���낵�傢��)��6�������삩��k���ɂ����Ċ�s�ɗ�������ł��܂��B | ����� | 20171107����� |

|

����� |

������̊ی�a�i����j���s�{�i���L��:���s�s�j |  |

�Q�サ���喼���V���E�Ƃ����������킵���Ƃ���ł��B���R�ւ̌���i�͂��̕����Ŏ掟������܂��� | ����� | 20171107����� |

|

����� |

������̊ی�a�i��L�ԁj���s�{�i���L��:���s�s�j |  |

��̊Ԃ͍L��48��C��̊Ԃ�44��ƂȂ��Ă��܂��B���R�����喼�ƑΖʂ��������œ�̊ی�a�̒��ōł��i���̍��������ł��B���̕����Ōc��3�N(1867�N)10���C15�㏫�R�c��(�悵�̂�)�����˂̏d�b���W�߁C�吭���(���������ق�����)�\�������j�I�ȕ����ł� | ����� | 20171107����� |

|

����� |

������̊ی�a�i�h�S�V�ԁj���s�{�i���L��:���s�s�j |  |

�h�S�̊ԂƌĂ��ꏊ����A�h�S�������܂��B��������h�S�������̂��̂��ǂ����͕s���ł����A�����Îʐ^�ɂ͎ʂ��Ă��邱�Ƃ���A���Ȃ��Ƃ�150�N�ȏ�̎���o�߂��Ă���Ǝv���܂� | ����� | 20171107����� |

|

����� |

������̊ی�a�i�����@�i���L�ԁj�j���s�{�i���L��:���s�s�j |  |

���R�Ɛe�ˑ喼�E����喼�̓���(������)�̑Ζʏ��ł��B��L�Ԃ���K�͂͏������̂ł�����������͂��Z�I�I�ł��B���G�͒T�H�̒�C���M(�Ȃ��̂�)�̍�i�ł� | ����� | 20171107����� |

|

����� |

������̊ی�a�i�����@�i����̊ԁj�j���s�{�i���L��:���s�s�j |  |

���R�̋��ԁE�Q���������Ƃ���ł��B�����̑�������L�Ԃ⍕���@�Ƃ͎�����قȂ��Ă��܂��B�G��͎�싻��(���̂�������)�܂��͒��M�i�Ȃ��̂ԁj�̍�ŁC���Ԃɂӂ��킵�����n�R����ƂȂ��Ă��܂� | ����� | 20171107����� |

| �m�a�� | �m�a������ |  |

�c���\�Z�N�i��Z���j���c�̌䏊�̎����a�����i��\�N�Ɉڌ��������̂ŁA�ߐ��ɂ����鎇���a�B��̈�\�Ƃ��ďd�v�Ȃ��̂ł��� | ������ި� | 20140102 �m�a�� |

| �m�a�� | ���q�V�c���ˌ�����i�m�a���j |  |

�u���ˁv�͓V�c�̒��M�A�u�����v�͎莆�̈ӁB�Ⴍ���ĕ��䂵�����q�V�c��18�̕M�ŁA���V�c�̌����B��̈�M | ������ި� | 20090117 ���s���������� �u���s�䏊�䂩��̎���W�v |

| �m�a�� | �㍵��V�c���ˌ�����i�m�a���j |  |

�㍵��V�c�̊m�����M�Ƃ��Ă͗B��̂��� | ������ި� | |

| �m�a�� | �m�a���䎺�䕨���^�i�m�a���j |  |

931(����1)�ɉF���@�c���m�a���~���@�Ɏ��߂��̖ژ^�B950(�V��4),����V�c�̒��ɂ��쐬�B1���B10���I�̔��p�H�|�i��m��d�v�j�� | ��������}���� | |

| �m�a�� | �E�������� �i�m�a�� ���{���F 1���j |  |

�d�w�I�ȍʉ_��w�i�ɁA�������E���ɍ������p������킷���̑��́A���{�̗�ɑ�����ʎl�]�ł͂Ȃ��A�O�ʘZ�]�ŕ`����Ă��܂��B�܂����F�n�┒�F��̂̐F���́A��������Ƃ͈قȂ萴�V�Œm�I�Ȉ�ۂ�^���܂��B ����Ɋ�e�`�ʂȂǂɌ�����ʎ����̂���\����A�ו��Ɏ���܂ł��k���ȕ`�ʂ́A���{�G��̒ǐ��������Ȃ��v����̖��i�Ƃ����܂� |

�m�a�� | 20171115 ����W�W |

| �m�a�� | �ؑ�����ɔ@���y���e�����i�m�a���j |  |

�m�a�S�N�i888�N�j�A�m�a���n�����̋����{���B��ؑ��ŁA���̂����������a�炢�����͋C�́A��������̒���������ɘa�l���ւ̓������ǂ�o���_�̑��`�ƌ����Ă��܂� | �m�a�� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| �m�a�� | �ؑ���t�@������ �~���A���~��i�k�@���{���j�i�m�a���j |  |

���͓V�c�̍c�q�o�s�@�e�������V�k�@�̖{���Ƃ��đ���������t�@�����ŁA���t�@��~���ƒ��~���N�a�ܔN�i���Z�O�j�̎l���������܌��l���܂œ��Q���A����ɓ����������Ƃ��m���� | �| | 20171107 ����W�V |

| �m�a�� | �؎��G��씠�i�m�a���j |  |

���ɔ@�ӕ���[�߂����ŁA�������G�̎l�V���������ɓ`���B�����V�c�����̎��`�����邪�B�ޗǎ���ɗ��s�������l�\���₻���i�y�ǁj�̋Z�@�P���Ă���ȂǁA���`�ɂ��������O������m�����鐔���Ȃ����G�̗D�i�̈�ł��� | �m�a�� | 20110722 ���������� �u��C�Ɩ������p�W�v |

| �m�a�� | �O�\�����q�i�m�a���j |  |

�O�@��t��C���������ɐ����̌b�ʘa���炩��C�����������o�T�E�V�O�Ȃǂ����ʂ������A�������́B��C�ȊO�ɁA�����ɓ��������k�퐨�A���̎ʌo���炪���ʂ��Ă��܂��B�܂��A��14���̋�C���M�̑��ژ^�ɂ��A�{��38���������ƋL����Ă��܂����A������30���̂��ߎO�\�����q�ƌĂ�Ă��܂� | �m�a�� | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| �m�a�� | �؉ޗ˕p�����G䆵���q���i�m�a���j |  |

�W������2�s�̖����u�[�^�����{��苗���C�@���������@�����q�V⦁v�ɂ��A�O�@��t��C���A���ŏ������ߎ����A�����w�O�\�����q�x��[�߂邽�߂ɐ��삳�ꂽ���ł��邱�Ƃ��킩�� | ���s���������� | |

| �m�a�� | �䎺�����L 6���i�m�a���j |  |

�m�a���̗��@�e���̋L�^�B���q���� | �| | |

| �m�a�� | ��S�� ���A��܁A�掵�A���A��\�c�� 5���i�m�a���j |  |

�㔎�m�ł������O�g�N���i912〜995�j���A�i�ςQ�N�i984�j�ɒ�����サ���A���E���̈㏑���{�Ƃ��Đ�q������w���ŁA�{���͌�������ŌÂ̎ʖ{�B�S30���̓��A�T�����`�����Ă��܂��B�w��S���x�̎ʖ{�͐m�a���{�Ɣ���Ɩ{���m���Ă��܂����A�m�a���{�͏����݂⒐����r�I���Ȃ��A���{�ɂ��߂��`�Ԃ�ۂ��Ă���ƍl�����Ă��܂� | �m�a�� | |

| �m�a�� | ������o���� ����� 2���i�m�a���j |  |

�����̓`����̍c��ł��鉩�邪�����Ƃ́A�ⓚ�`���ŋL�q���ꂽ�㏑�B�w�c����o�x�̒��ߏ��B�w�����x�͗Տ��̎������w���f�x�͈�̗��_�ɂ��ċL�� | ������ި� | |

| �m�a�� | ������o���f 24���i�m�a���j |  |

�����̓`����̍c��ł��鉩�邪�����Ƃ́A�ⓚ�`���ŋL�q���ꂽ�㏑�B�w�c����o�x�̒��ߏ��B�w�����x�͗Տ��̎������w���f�x�͈�̗��_�ɂ��ċL�� | ������ި� | |

| �m�a�� | �V�C�{�� ����l�A��܁A��\��A��\���A��\��i�m�a���j |  |

����Ɏw�肳��Ă����͌v�ܓ_����B���������������̔���{�w��S���x�ȊO�̎l�_�݂͂ȋ��s�E�m�a���̏����ŁA�m�a���{�́w������o���f�x�w������o�����x�w��S���x�ƁA�w�V�C�{���x������ł��� | - | |

| �@�E�� | �@�E������ɓ� |  |

�@�E���ɂ��镽�����㌚�z�̍������B��������ɋN��������y���̗��s��A���@�v�z���̉e���Ŋe�n�Ɍ��Ă�ꂽ�T�^�I�Ȉ���ɓ����z�̈�� | ���s�ό�Navi | 20170519 �@�E�� |

| �@�E�� | �ؑ�����ɔ@�������i����ɓ����u�j�i�@�E���j |  |

�@�E���ɂ��镽�������̍����ŁA����ɓ��Ɉ��u����Ă���B�����@�P�������{���ɍł��߂��蒩�l���̓T�^�I�ȗD�ꂽ�����ŁA��ؑ��A�����A���p��d�̘@�؍��̏�ɔ�V����w�ɂ��č���B��Z�A��i�㐶�i��ɒ��j�̑��ŁA���₩�Ȏ��e�ɗ����悤�Ȉߕ���������Ŕ����߂��܂Ƃ��A�~���L��ȓ������㈢��ɕ����\������̂ł��� | ���s�ό�Navi | 20170519 �@�E�� |

| �@���� | �ؑ����ω������i�@�����j |  |

���ω��́A����110cm����B�܂邢����ɁA�ނ��Ă���悤�ȖځA�������߂Ȍ��́A���炵�������Y���A�ǂ������{�̗l���Ƃ͕��͋C�̈قȂ镧���܂ł��B�������q����ɂ́A�\�K�v�ł� | ������ި� | |

| �����@ | �����@�P���� ���� |  |

�P�����́A�������Ƃ��Ă͒����A�k���L�A�엃�L�A���L��4������Ȃ�B�����r�̒����ɓ��𐳖ʂƂ��Ĉ���ɔ@�����������u���钆���������A���̖k�Ɠ�i�������ĉE�ƍ��j�ɂ��ꂼ��k���L�A�엃�L���ڑ����Č����A�����̐��i�w��j�ɐڑ����Ĕ��L������ | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �����@ | �����@�P���� �����L�i��j |  |

�P�����́A�������Ƃ��Ă͒����A�k���L�A�엃�L�A���L��4������Ȃ�B�����r�̒����ɓ��𐳖ʂƂ��Ĉ���ɔ@�����������u���钆���������A���̖k�Ɠ�i�������ĉE�ƍ��j�ɂ��ꂼ��k���L�A�엃�L���ڑ����Č����A�����̐��i�w��j�ɐڑ����Ĕ��L������ | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �����@ | �����@�P���� �����O�i�k�j |  |

�P�����́A�������Ƃ��Ă͒����A�k���L�A�엃�L�A���L��4������Ȃ�B�����r�̒����ɓ��𐳖ʂƂ��Ĉ���ɔ@�����������u���钆���������A���̖k�Ɠ�i�������ĉE�ƍ��j�ɂ��ꂼ��k���L�A�엃�L���ڑ����Č����A�����̐��i�w��j�ɐڑ����Ĕ��L������ | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �����@ | �����@�P���� ���O |  |

�P�����́A�������Ƃ��Ă͒����A�k���L�A�엃�L�A���L��4������Ȃ�B�����r�̒����ɓ��𐳖ʂƂ��Ĉ���ɔ@�����������u���钆���������A���̖k�Ɠ�i�������ĉE�ƍ��j�ɂ��ꂼ��k���L�A�엃�L���ڑ����Č����A�����̐��i�w��j�ɐڑ����Ĕ��L������ | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �����@ | �P���������ǔ��� �i�����@ �G���F 14�ʁj |  |

�P�����́A�������ʂɂ���ēV�쌳�N�i��Z�O�j�O����������A����ɋ��{���ꂽ�B���̓���������ǔ���������ꗬ�̉�Ƃ̎�ɂ�����Ǝv���A�ϖ��ʎ��o�̏����ɂ���ċ�i���}�y���ق�炢�ǂ��z�A���z�ςȂǂ��`����Ă���B���������܂ƊG�R���̌i�ς̒��ɁA���O�y���悤����z�̗��}�̂��܂������ɂ���킵�A��������G����w�̌���Ƃ��ċM�d�ł���B���łɌ������ō���Ɏw�肳��Ă��邪�A���̏d�v�����l�����āA�����d�w��ƂȂ������̂ł��� | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �����@ | �ؑ�����ɔ@�������i�蒩��A�P�������u�j�i�����@�j |  |

�P�����̖{������ɔ@�������́A���{�̕�����Ƃ��\���镧�t�蒩�ɂ���ĕ����������A�V�쌳�N�i1053�j�ɑ���ꂽ���̂ł��B���̍\���Z�@�͓��{�Ǝ��̊�ؑ���̊��������Z�@�������܂��B�܂��\���̏�ł����{�Ǝ��̗l���A������a�l�̊�����������_�������ւ�ɏd�v�ł� | �����@ | 20110227 �����@ |

| �����@ | �ؑ��_�����{��F�� 52��i���ݖP�����j�i�����@�j |  |

�P�������������̒����i�Ȃ����j��̏��ǁi�����ׁj�Ɍ����Ȃ�ׂ��Ă���52��̕�F���B���̌Q�����蒩�H�[�œV�쌳�N�i1053�j�ɐ��삳�ꂽ���̂ł��B ��k�R�̎��`�Ɉ���ɔ@�����͂�łȂ��ł��܂��B��k�������ɕ����Č������A�e���ɂ͓�k1����26�܂ł̔ԍ������Ă��܂� | �����@ | |

| �����@ | �ؑ��V�W�i���ݖP�����j�i�����@�j |  |

�{������ɔ@�����̓���ɒ݂�ꂽ�ؑ��V�W�ŁA���Ƃ͕ʌɁA��������̍���Ɏw�肳��Ă���B�㏬�g�i�V��`�̕��W�ƁA���̓����ɒ݂�~�W����Ȃ�A�����Ɨ���ő�������Ă��� | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �����@ | �����i�����@�j |  |

�P�����Ɠ���11���I���̐���Ɛ��肳���B�S�ʂɓV�l�A���q�A�������l�Ȃǂ̑@�ׂȕ���������{�����A���ɗ�����Ȃ����ł���B�u���̎O�䎛�v�A�u���̐_�쎛�v�A�u�p�A�`�̕����@�v��搂��A�_�쎛�A���鎛�i�O�䎛�j�̏��Ƌ��ɁA�u�V���̎O�����v�ɐ������Ă��� | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �����@ | �����P�� ��i�P���������������j�i�����@�j |  |

�����t���B����A������傫���L���ė��p�̖P���ł���B�O���ɕʒ����đg�ݍ��킹�Ă��� | ������ި� | 20110227 �����@ |

| �{�莛 | �{�莛���� |  |

���R����̍��ȑ����������[�������w�畘���E���j���̎l�r��ŁA������̈�\�Ƃ��`���܂��B�����̌������ɓ��̕���̂�Y��邱�Ƃ���u����炵��v�Ƃ��Ă�Ă��܂� | �{�莛 | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� |

| �{�莛 | �{�莛�����@�y�ѓ`�L 2�� �����@ |  |

�����@�͑e��p�������I�Ȏ��ŁA��ゲ��傪�������Ƃ�ꂽ���B��̊ԁi��厺�j��̊Ԃ𒆐S�ɁA�����A���̊ԁA�L�~�Ȃǂ�����܂��B�w�i�l�̗��Ԃ�A���T�H�M�̉��E�\���̖n�G���͐��^�Ȏ��Y�킹�A��̊Ԃ̏��E��I�̔z�u�A�B�B�̈ӏ��ɂ�����ȍl�����Ȃ���Ă��܂��B�]�� �����̐������\�I���@�ł� | �{�莛 | |

| �{�莛 | �{�莛�����@�y�ѓ`�L 2�� �`�L | �����@�Ɏ���`�L�̓���������B���̒����`�L | �{�莛 | ||

| �{�莛 | �{�莛���@�i�Ζʏ��y�є����@�j�i1���j

�Ζʏ� |

|

203���~���̑�L�ԁB�㉺�i�̋��̗��Ԃɉ_���̒���������̂ō��̊ԂƂ������܂��B��i�̏��ɂ͒��ǂ��l���l�𗦂��Čb��ɉy����}���t���ߖ@�ŕ`����Ă��܂��B���̏�lj�͎��h�̓n�ӗ��c�M�B�ؗ�ŏd���Ȏ�[���Ԃł� | �{�莛 | |

| �{�莛 | �{�莛���@�i�Ζʏ��y�є����@�j�i1���j

�����@ |

|

�Ζʏ��̖k���ɂ���o�q���}���鐳���̏��@�B��̊ԁA��̊ԁA�O�̊Ԃ���Ȃ�܂��B��̊Ԃ͎����̊ԂƂ�������ŏd�v�̊ԂŁA�㉺�i�ɕ� ����A�ǖʂ≦���ɂ͒����Ñ�̒鉤w�Ɋւ���̎����`����Ă��܂��B�܂��A�O�̊Ԃ͉ؗ�ȍE����`���A�u�E���̊ԁv�Ƃ������Ă��܂��B �����菜���Ɣ\����������悤�H�v����Ă��܂� | �{�莛 | |

| �{�莛 | �{�莛��_�t |  |

���t�A��t�ƂƂ��ɋ��s�O���t�̈�B�G�g�����Ă��ڊy��̈ꕔ�Ƃ������Ă���A�O�w����Ȃ�O�t���z�ł� | �{�莛 | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� |

| �{�莛 | �{�莛�k�\���� |  |

�����@�O�̖k�\����́A�����i������j�ɓV��9�N(1581)�� �n�����Ђ�����A���{�ŌÂ̔\����Ƃ���Ă��܂� | �{�莛 | |

| �{�莛 | �{�莛����ɓ� 1���i���s�E�{�莛�j |  |

�{�莛����ɓ��͈���ɔ@���������u���铰�Ō��݂̌����͕��P�O�N�i1760�j�Ɍ��đւ���ꂽ���̂ł���B���a�S�N�i1618�j�����̋����ɔ�r���Ă͂邩�ɑ�K�͂ƂȂ��� | �{�莛 | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� |

| �{�莛 | �{�莛��e�� 1���i���s�E�{�莛�j |  |

�{�莛��e���́C���K�͂ȓ��ꂩ��o�����L�s�ȕ����ɓ��B�����^�@�{���̒��_�Ɉʒu�Â����錚�z�ł���B�����̖�k�ɂ��x�����C�Љ�ɐ��ȉe�����y�ڂ����^�@�{�R�̏ے��Ƃ��āC�����j�I�ɑ傫�ȈӋ`��L���Ă��� | �{�莛 | 20170530 ���s �����D���ƍ���q�� |

| �{�莛 | �e�a���l�� �ꈢ��ɕ��M �i�{�莛 ���{�n�� 1���j |  |

�e�a�̏ё���̒��ł����Ɍ���Ƃ������i�B��͑@�ׂȐ��`�ō����ɁA�ߕ��̓��t�ȕ`���Ńf�b�T�����ɕ`����Ă���B��҂͎��G�i�ё���j�̖���E�����M���̒�q�̐ꈢ��� | ���s�s���p�� | |

| �{�莛 | �F������i�㒹�H�V�c���ˈȉ��\��ʁj�i�{�莛�j |  |

�㒹�H��c�͌F��O�R�ɔM�S�ɎQ�w���A���̓����ł͘a�̉�Â��ꂽ�B���̍�i�͘a�̉�ʼnr�܂ꂽ�̂���c���L�������́B�����ȕM�̐����ƃ����n���̂��������������̏��ŁA�㒹�H��c�Ȃ�ł͂̌��������i���Î����Ă��� | ��B���������� | |

| �{�莛 | �ϖ��ʎ��o���i�e�a�M�j�i�{�莛�j | �u�V���ʚ��S���v�́A��y���̍��{���T�̂ЂƂł���w�ϖ��ʎ��o�x�ɐe�a���l���g�����߂��{�������̂Ƃ���Ă��܂��B�]���ɗ]���Ƃ���Ȃ��������܂ꂽ���̕M�v����́A�e�a���l�̋��w�ɑ���^���ȔM���[��������邱�Ƃ��o���܂� | �[���}���� | ||

| �{�莛 | ����Ɍo���i�e�a�M�j�i�{�莛�j |  |

�摜�͐e�a���l���g���̖@�R��l�݂̂��Ƃł��O���̂����̌��r��ς�ł���ꂽ���̃m�[�g�u�ϖ��ʎ��o���A����Ɍo���v�́u����Ɍo���v�̍ŏ��̕����ł��B���̂��^�M�̗��o�̒��͏��a�P�W�N�ɖ{�莛�̎����ɂ��甭������A���a�Q�V�N�ɍ���Ɏw�肳�ꂳ��Ă��邲�^�ւŁA���l�̍ł��Ⴂ����i�R�O��O���́j�̂��^�M�ł���Ɖ]���Ă��܂� | ������ | |

| �{�莛 | �O�\�Z�l�ƏW 37���i�{�莛�j |  |

���{�莛�{�O�\�Z�l�ƏW�́A�O�\�Z�̐�̘a�̂��W�߂��������㖖���̑����ʖ{�ł���B�O�\�Z�l�ƏW�̂܂Ƃ܂����ʖ{�Ƃ��Ă͍ŌÂ̂��̂ŁA����Ɏw�肳��Ă��� | ������ި�_ | |

| �{�\�� | �`�����s���M�����i�{�\���j |  |

�����������A11���I�̌ÕM�̈�i�ŁA�u�{�\���v�i�ق�̂�������j�Ə̂��Ē��d�����B����4�����p���������ɏ���⹁A�������^�A�I���J�Y�i���̂͂����j��3���̕��́i�����j��a�l���@�ŏ��������x��{�ł��� | ������ި�_ | 20171115 ����W�W |

| ������ | ���������� �i������ ���{���F 1���j |  |

������@�̎��O���Ɠ`������ | ||

| �֎�@ | �s�������� �i�֎�@ ���{���F 1���j |  |

���{���F�s���������i���s���j - ����E���鎛�i�O�䎛�j�ɔ鑠�����A���s�����i��������O���j�����ɐ��삳�ꂽ�摜��1�ł���A�������㖖���A12���I���̐���Ɛ��肳��Ă���B���s���������قɊ�� | ������ި�_ | 20171107 ����W�V |

| �֎�@ | �Í��a�̏W�i�F���j�i�֎�@�{�j�i�֎�@�j |  |

�F�ς��̐����ɗD���Șa�l���̂ŏ��ʂ��ꂽ�Í��a�̏W�̎ʖ{�ŁA11���I�ɑk���i�ł���B����ؖ{�Í��a�̏W�Ȃǂƕ��сA��������̉����̖��i�Ƃ��Ēm����B���s���������قɊ�� | ������ި�_ | 20171004 ���s���������فu����W�v |

| ����� | ����������i�҈��j |  |

�҈��́A���{�ŌÂ̒����������ł���Ɠ����ɁA�痘�x��������ƐM������B��̌������Ă��钃�� | �R��ό��ē��� | |

| ���S�� | ���� ����N�l���\�O���ݖ��i���S���j |  |

�킪���ŌÂ̋I�N����L���邱�ƂŒ����ȏ��ł���A�������̕���N�͕����V�c���ʓ�N�i698�j�ɓ�����ƍl�����A�����]�͌��������ɂ������S���ł���B�����ɔ�ׂČ��a���������A������̏��Ȃ����g�n���ȏ��ł���B�����̘@�ؕ��A�㉺�т̓������ȂǓ����悭�A��̒܂͓���̕R����点�����̂ŌÎ��ł���A�[���Ȍ`�p�ɓT��ȑ������{���������ł��� | ���s�ό�Navi | |

| ���S�� | �哕���t�n�ցi��� ������N���ď��T�j�i���S���j |  |

�w�^�֎R�d�����x�i������ɂ����� �����傤�j�́A����2�N�i1330�N�j�A�@�֎R�d���ɏ����^�������B���S�����B����i�w�薼�̂͑哕���t�n�ցi��� ������N���ď��T�j�j | ������ި�_ | |

| ���S�� | �哕���t�n�ցi�֎R���� �×�Ȗ����t�j�i���S���j |  |

�w�֎R�����x�i���� �������j�́A�×�4�N�i1329�N�j�A�@�֎R�d���ɏ����^�����u�֎R�v�̎����B���݂͎����̉��Ɏ���������Ă��邪�A���Ƃ͎����̉��ɘ����ꂽ���q�ɂȂ��Ă����B���S�����B����i�w�薼�̂͑哕���t�n�ցi�֎R���� �×�Ȗ����t�j�j | ������ި�_ | |

| ���@�@ | �|���g�K������x�����M���i���s�E���@�@�j |  |

1588�N�i���{�̓V��16�N�j�A�C���h�������݂Ɉʒu����|���g�K���̃S�A�̃C���h�����h�D�A���e�E�f�E���l�[�[�X����L�b�G�g�Ɉ��Ă��O���B�r�玆���Ő��@�͏c60.6�Z���`���[�g���A��76.4�Z���`���[�g���B�L�b�G�g���J��L���_���j�p���ꂽ�ہA���@�@�Ɉڊǂ��ꂽ�i��1�� | ������ި�_ | 20171107 ����W�V |

| ���@�@ |

�@�؉��@�{���i�O�\�O�ԓ��j ���s�{�i���L��:���@�@�j |  |

�������́A�@�؉��@�ŁA���̖{�����u�O�\�O�ԓ��v�ƒʏ̂���܂��B����́A���ʂ��āA��k�ɂ̂т邨�����w�̒��Ԃ�33������Ƃ������z�I�ȓ����ɂ��܂��B�u�O�\�O�v�Ƃ������́A�ω���F�̕ω��g�O�\�O�g�ɂ��ƂÂ�����\���Ă��܂� | ������ި�_ | 20111008 �@�؉��@�i�O�\�O�ԓ��j |

| ���@�@ |

�ؑ����ω������i�X�c�� �@�؉��@�{�����u�j�i���@�@�j |  |

�{���͕ۑ���Ԃ��悭�A�㐢�ɕ�삳��邱�Ƃ̑�������A���w�A�V�W���A�{���̏ꍇ�͓����̂��̂��c���Ă���B���w�͕ؕ������̏�ɁA�ω��O�\�O�����g��\�������̂ł���B�O�\�O�����g�Ƃ́A�@�،o�ϐ�����F����i�ɐ������̂ŁA�ω����O���~�ς̂��߂�33��̎p�ɕς��Č����p������ | ������ި�_ | 20111008 �@�؉��@�i�O�\�O�ԓ��j |

| ���@�@ |

�ؑ����_�E���_���i���ݘ@�؉��@�{���j�i���@�@�j |  |

���q�������̍�B�������E�[�Ɉ��u�B���܂Ƒ��ۂ����ꂼ�ꎝ�������_�E���_���̎p�����[�����X�ɕ\���������̑��́A�U���@�B�́w���_���_�}�����x�̃��f���ɂȂ����Ƃ�������B���{�ɂ����镗�_���_�̒����Ƃ��Ă͎O�\�O�ԓ������ŌÂ̂��̂ł��� | ������ި�_ | 20111008 �@�؉��@�i�O�\�O�ԓ��j |

| ���@�@ |

�ؑ���\�����O�����i���ݘ@�؉��@�{���j�i���@�@�j | _Sanjusangendo.jpg/220px-Twenty-Eight_Attendants_(Taishakuten)_Sanjusangendo.jpg) |

��\�����O�́A���ω����ő��ł���A���ω���M����҂���삷��Ƃ���Ă���B���͖{���͖{�����̗��e�����͂ތQ���Ƃ��Ĉ��u����Ă������̂ł��邪�A�ߑ�ɂȂ��ē��̐����̘L���Ɉ��Ɉ��u�����悤�ɂȂ�A20���I���Ɍ��݂̂悤�ɐ�̕��̑O�ʂɔz�u�����悤�ɂȂ��� | ������ި�_ | 20111008 �@�؉��@�i�O�\�O�ԓ��j |

| ���@�@ | �ؑ����ω������i�@�؉��@�{�����u�j ����� |

|

�O�\�O�ԓ��̒ʏ̂Œm����@�؉��@�{���Ɉ��u�������ω��̑�Q���B ���������ق�ǂ� �����Q�N�i�P�P�U�S�j�n�����̂��̂��P�Q�S.�̂���C�c��͎�������̕��P ���傤���� .���������ׂĊ��q����̍Č����̐���ł���B���������̉₩���ƁC�s��� �K�͂�`����L�O��I���ł��邱�̌Q�����C�S�T�N�ɋy�ԕۑ��C�����I������ �̂��_�@�Ƃ��č���Ɏw�肷��B�i��������E���q����j | H30���������\ | 20180412 �O�\�O�ԓ� |

| ���@�@ | ���@�@�ɗ� |  |

���@�@�ɗ��͏G�g�����L���啧�a�̐�m���{���s�����Ƃ��̈�\�Ɠ`���Ă��邪�A�����N��͖��炩�łȂ��B�@���������g�̂����ꂽ�\�˂��̑��̈ӏ��ɓ��R����̍G��ȋC�����悭����킵�Ă��� | ������ި�_ | 20180412 ���@�@ |

| �L���� | �t�H�o�`�W�� �����c���i����Đ���L���فj |  |

����Đ���L���فi�ӂ���������������

�䂤���j�́A���s�s�����扪��ɂ���A�����̌Ô��p�����S�̎������p�فB���{�̎������p�قƂ��Ă͑�������1�ł���B

�w�t�H�x�͎o�T�̂ЂƂB�����̒��ߏ������ꂽ���A�����ȁw�t�H�����`�x�ɒ����E���W�̊w�ғm�a������ɒ��������������̂��w�t�H�o�`�W���x�ł���B����ɂ͏t�H�w�̍��苳�ȏ��ƂȂ�A���{�ɂ����Ă��ޗǎ�����L���ǂ܂ꂽ |

������ި�_ | |

| ���}�@ | �`����t�x���ĕ��m�j���i3�ʁj�i���s�E���}�@�j |  |

�Ő��i�`����t�j�̓��x�����Ɋւ�镶����3�_���ꊪ�Ƃ������̂ŁA�Ő��̓`�L�����Ƃ��Ă���߂ċM�d�Ȃ��́B�������������قɊ���B��T11�N�i780�N�j�ߍ]���{���āA����2�N�i783�N�j�Ő��x���āA����4�N�i785�N�j�m�j����3�ʂ̕�������Ȃ� | ��� |

|

| ���}�@ | ���{��ًL�i�����j�i���s�E���}�@�j |  |

�����������ɂ����̂ڂ���{��ًL�̌Îʖ{�ŁA�����̒��E�����̌����ŌÖ{�Ƃ��āA���{���w�j��M�d�Ȃ��̂ł���B�w���{��ًL�x�̌Îʖ{�ɂ́A���������̋������{�i�㊪�̂݁A����j�A���}�@�{�i���E�����A����j�A�^�����{�i��{�ω��@���A���E�����A�d�v�������j�A�O�c�Ɩ{�i�����A�d�v�������j�A�����O���@�i����R�{�A�㒆�����j�Ȃǂ�����A�������{�Ɛ^�����{���Z���{�ɂ����Ă���{�ɗp�����邱�Ƃ������B�ʐ^�͋������{ | �Q�l�F���s��w | |

| �����@ | �����@���@ | No Images | ���̏��@�͊��i�N�ԁi��Z��l�|��Z�l�O�j�Ɍ������ꂽ���̂ŁA���̈ꎺ�͒����ɂȂ��Ă��āA�����ȂƖ��Â����Ă���B���̐Ȃ͏��x���B�̍D�݂Ɠ`�����A�l������ڂ̂�T���@���̒����ł����āA���̊Ԃ������A���̈�ɖ��������̏��A���ɗ��x�̓Y���������B�����̑�\�I��i�ł��� | �| | |

| �����@ | �j�ϓV�ڒ��q�i���s�E�����@�j |  |

�ÉÓ��A���c���p�ق̗j�ϓV�ڒ��q�Ƌ��ɁA�喼���Ƃ��Ē����Ȓ��q�ł���B����̗����������A�����ׂ��Z���āA��t�V�ڂ̂悤�ȉؗ킳�͂Ȃ����A�[�����i�������� | �| | 20171017 ����W�U |

| �����@ | ��o�T�t�M�����o�i���s�E�����@�j |  |

�����͂Ȃ����A���������o�T�t�E���k�����̎��M�Ƃ����B�����o�Ƃ͔������Y�����������ʎᗅ���o�̂��� | �| | 20171017 ����W�U |

| �����@ | ���垐�A�n�ցi���ՐēN�J�����R�`�j�i���{�j2���i���s�E�����@�j |  |

���悻20�N�Ԃɂ킽����{�T�т̐U���ɗ͂𒍂��A��̌R���w�i���q�����`��������̋��s�R�̑T�m�̎�ɂȂ銿�����j�����̊�b��z���������E���̑T�m�ł��鎱�垐�A�̖n�ւł���B�������鎱�垐�A�̖n�֒��ő厚�E�啝�ł���A�ނ�舒B�ȏ��@��������\��Ƃ����� | �| | 20171017 ����W�U |

| �����@ | ���������n�ցi�@�� �~ꤌȈ咇�H���j�i���{�j�i���s�E�����@�j |  |

�~�6�N�i1179�N�j8���A�����ɐ��]�������T�l�Ƃ����l���̋��߂ɉ����āA�T�̗v�|�������^�����@��i���Ƃ�������j�B27�s�E290�������ٗ�Ƃ������ׂ������̏�ɍs���ŔZ�W���R�ɏ����Ă���B�����͏��@�ɒ��������A���̖n�Ղ͋H�ł��̖@�ꂪ�B��Ƃ����B�����鑠���间���@�ɂ́A���̖n�ՈȊO�͊|���Ȃ��Ƃ����u�������v�Ə̂��鏰�����݂���A���̒��Ȃ��u�����ȁv�Ə̂��Ă��� | ������ި�_ | |

| ����� | ��������� | ������͓������̓����̈�ŁA���̕���͉Ìc���N�i��O�����j�Ɍ��Ă�ꂽ�B�����ŌÂ̂̕���B�����O�ʂ̊ԁi�����j���ʂ�ǂƂ����d��݂��Ȃ��ȂǁC�ߐ��̕W���I�ȕ���`���ɒB����O�̌Î���`���Ă���B�O�ʂɎ��˂�p���C���ʂɂ������J���ȂǐQ�a����ɂ��ʂ���\��������̌Â��`���ƍl�����C�M�d�ł��� | ���s�ό�Navi | ||

| �Z�g������ | �ؑ��\��ʊω������i�{�����u�j�i�Z�g�������j |  |

�Z�g�������̖{���i����j�̖{���ł���B��������]������O�Ɍ����A�E��͐���������O�Ɍ����A����Ƃ����E�O�w�𑊔P���A���E�w��L���A��l�w���y��������B���A�V�߂������A��i�ܕԂ���i�j�A���z�𒅂��A�����킸�������ɔP��A�E�G���y���Ȃ��O�ɏo���ė��\��ʊω����ł��� | �| | |

| �I�R�� | ���b��t���M�⍐�i�V�\�O�N�i972�N�j5���j�i�I�R���j |  |

�V��@�����̑c�ł��錳�O��t�i���b��t�nj��j���A���̍���q�T�Ɏc�������M�̈⌾��B�nj�61�̕M�B���̓��e�͉���̓����E�����E����ɎU�݂��铰�ɂ�A�����̑����A���邢�͌����̖@���⓹��Ȃǂ̏��^�Ɋւ��āA��q�ɑ��鋳�����܂߂Ďw�����Ă���Ƃ����B����ɖv��̑����A�Ǖ��̕��@�ɂ��ďڂ����L���A�����ɋ�̓I�Ȓ�����������ȂNj�S�̐Ղ����Ď��A�nj��̐l�����ɂ��ݏo��B�����̉����œ����a���ɂ����ĂS�����₵�đS���������I�������Ƃ��m���Ă���B�nj��͂��ꂩ��\�O�N��̂X�W�T�N�A�����O���ɂV�S�Ŗv���A���̊����ɂ��Ȃ�Ő��Ɍ��O��t�Ə̂���邱�ƂɂȂ�B���̈⍐�̈ꕔ�ł� | �| | 20170728 ���M�W |